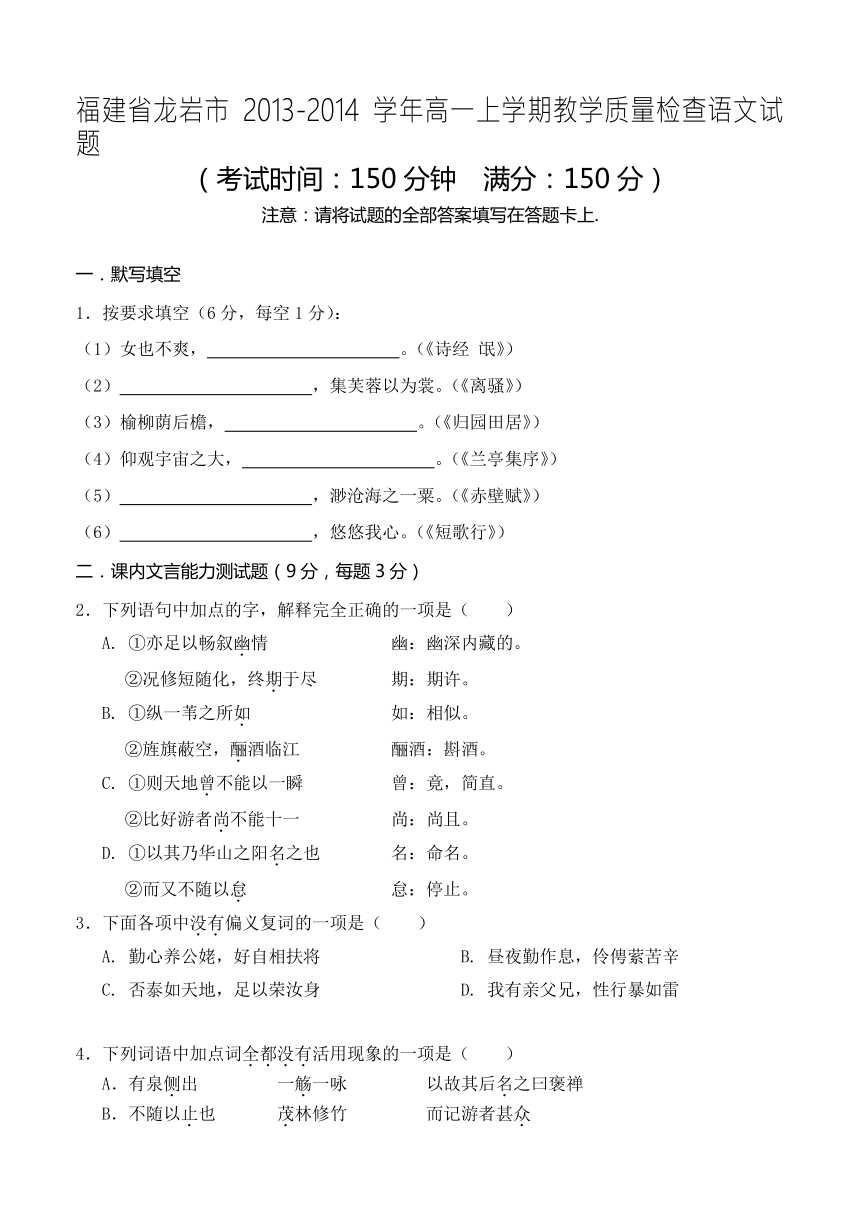

福建省龙岩市2013-2014学年高一上学期教学质量检查语文试题

文档属性

| 名称 | 福建省龙岩市2013-2014学年高一上学期教学质量检查语文试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-04-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

福建省龙岩市2013-2014学年高一上学期教学质量检查语文试题

(考试时间:150分钟 满分:150分)

注意:请将试题的全部答案填写在答题卡上.

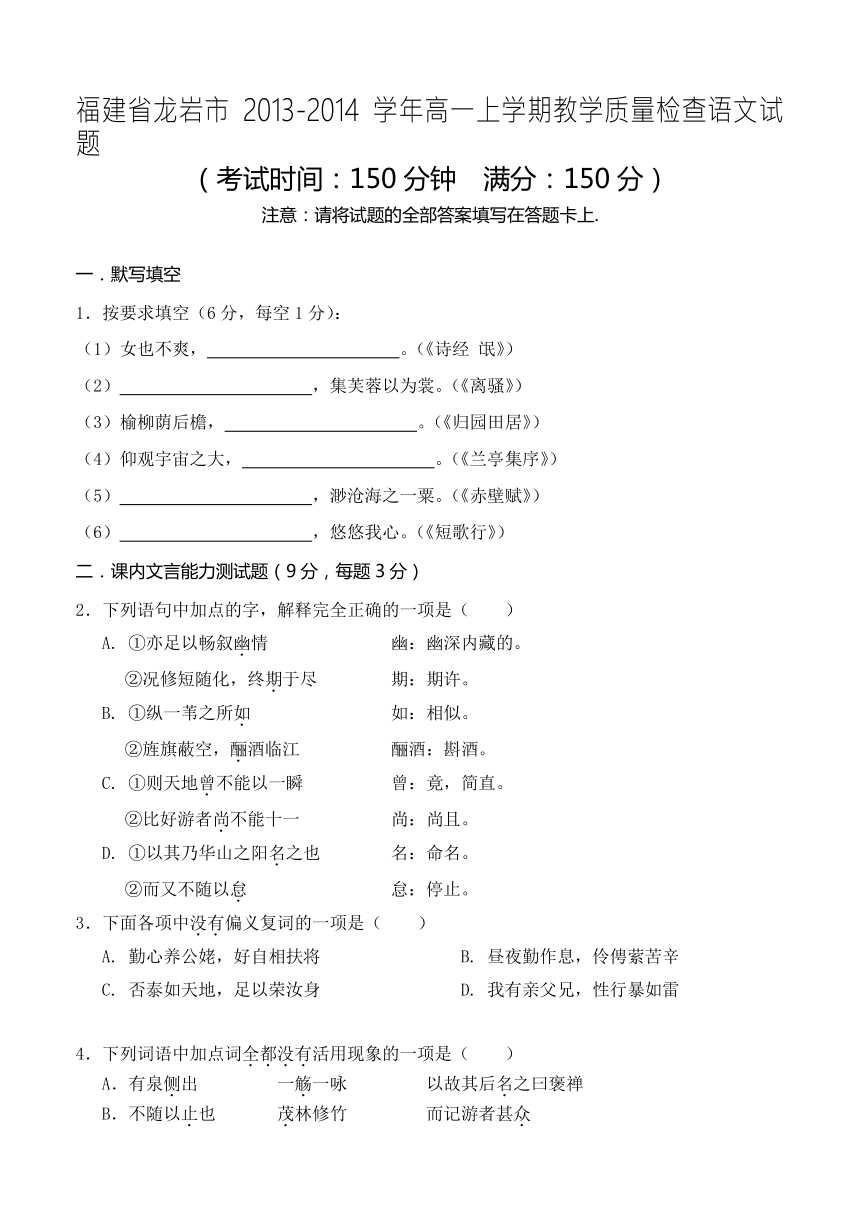

1. 默写填空

1.按要求填空(6分,每空1分):

(1)女也不爽, 。(《诗经 氓》)

(2) ,集芙蓉以为裳。(《离骚》)

(3)榆柳荫后檐, 。(《归园田居》)

(4)仰观宇宙之大, 。(《兰亭集序》)

(5) ,渺沧海之一粟。(《赤壁赋》)

(6) ,悠悠我心。(《短歌行》)

二.课内文言能力测试题(9分,每题3分)

2.下列语句中加点的字,解释完全正确的一项是( )

A. ①亦足以畅叙幽情 幽:幽深内藏的。

②况修短随化,终期于尽 期:期许。

B. ①纵一苇之所如 如:相似。

②旌旗蔽空,酾酒临江 酾酒:斟酒。

C. ①则天地曾不能以一瞬 曾:竟,简直。

②比好游者尚不能十一 尚:尚且。

D. ①以其乃华山之阳名之也 名:命名。

②而又不随以怠 怠:停止。

3.下面各项中没有偏义复词的一项是( )

A. 勤心养公姥,好自相扶将 B. 昼夜勤作息,伶俜萦苦辛

C. 否泰如天地,足以荣汝身 D. 我有亲父兄,性行暴如雷

4.下列词语中加点词全都没有活用现象的一项是( )

A.有泉侧出 一觞一咏 以故其后名之曰褒禅

B.不随以止也 茂林修竹 而记游者甚众

C.有穴窈然 卒葬之 至于幽暗昏惑而无物以相之

D.齐彭殇为妄作 向之所欣 非常之观,常在于险远

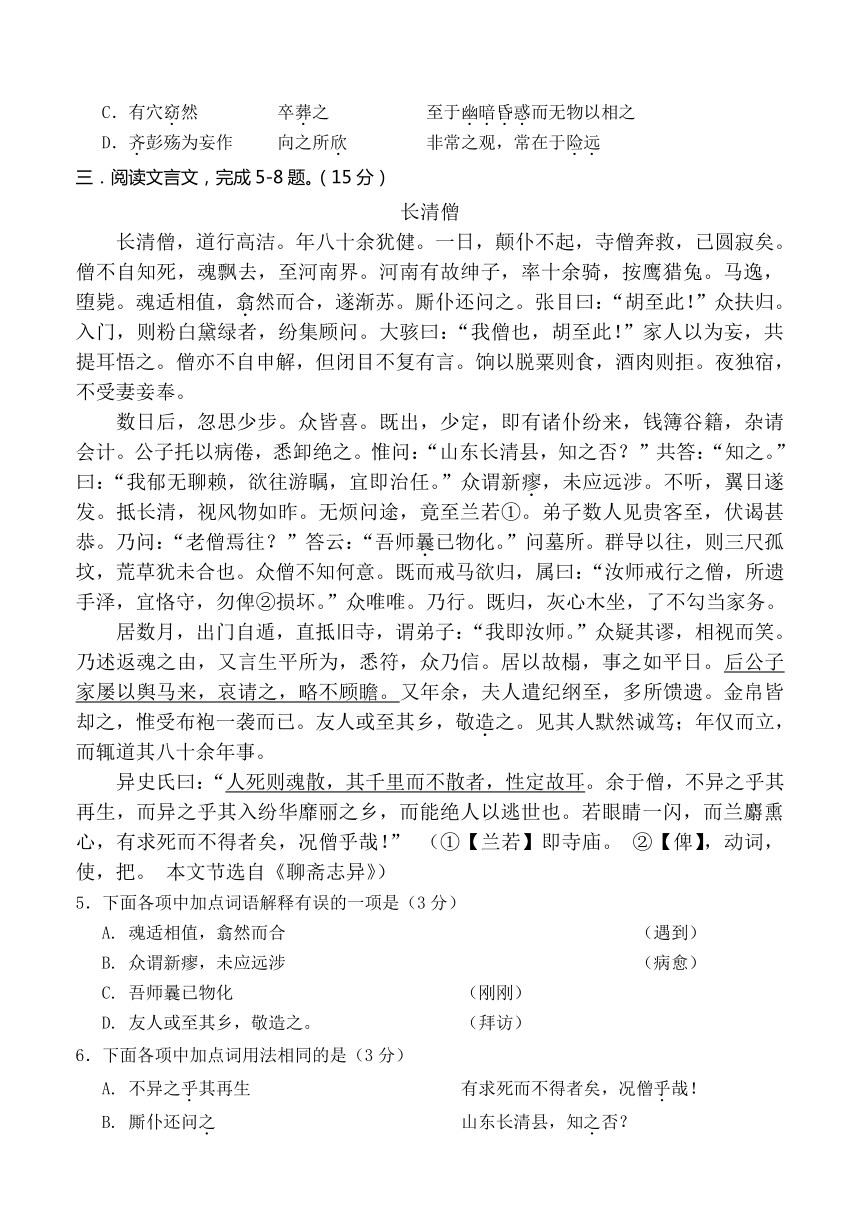

三.阅读文言文,完成5-8题。(15分)

长清僧

长清僧,道行高洁。年八十余犹健。一日,颠仆不起,寺僧奔救,已圆寂矣。僧不自知死,魂飘去,至河南界。河南有故绅子,率十余骑,按鹰猎兔。马逸,堕毙。魂适相值,翕然而合,遂渐苏。厮仆还问之。张目曰:“胡至此!”众扶归。入门,则粉白黛绿者,纷集顾问。大骇曰:“我僧也,胡至此!”家人以为妄,共提耳悟之。僧亦不自申解,但闭目不复有言。饷以脱粟则食,酒肉则拒。夜独宿,不受妻妾奉。

数日后,忽思少步。众皆喜。既出,少定,即有诸仆纷来,钱簿谷籍,杂请会计。公子托以病倦,悉卸绝之。惟问:“山东长清县,知之否?”共答:“知之。”曰:“我郁无聊赖,欲往游瞩,宜即治任。”众谓新瘳,未应远涉。不听,翼日遂发。抵长清,视风物如昨。无烦问途,竟至兰若①。弟子数人见贵客至,伏谒甚恭。乃问:“老僧焉往?”答云:“吾师曩已物化。”问墓所。群导以往,则三尺孤坟,荒草犹未合也。众僧不知何意。既而戒马欲归,属曰:“汝师戒行之僧,所遗手泽,宜恪守,勿俾②损坏。”众唯唯。乃行。既归,灰心木坐,了不勾当家务。

居数月,出门自遁,直抵旧寺,谓弟子:“我即汝师。”众疑其谬,相视而笑。乃述返魂之由,又言生平所为,悉符,众乃信。居以故榻,事之如平日。后公子家屡以舆马来,哀请之,略不顾瞻。又年余,夫人遣纪纲至,多所馈遗。金帛皆却之,惟受布袍一袭而已。友人或至其乡,敬造之。见其人默然诚笃;年仅而立,而辄道其八十余年事。

异史氏曰:“人死则魂散,其千里而不散者,性定故耳。余于僧,不异之乎其再生,而异之乎其入纷华靡丽之乡,而能绝人以逃世也。若眼睛一闪,而兰麝熏心,有求死而不得者矣,况僧乎哉!” (①【兰若】即寺庙。 ②【俾】,动词,使,把。 本文节选自《聊斋志异》)

5.下面各项中加点词语解释有误的一项是(3分)

A. 魂适相值,翕然而合 (遇到)

B. 众谓新瘳,未应远涉 (病愈)

C. 吾师曩已物化 (刚刚)

D. 友人或至其乡,敬造之。 (拜访)

6.下面各项中加点词用法相同的是(3分)

A. 不异之乎其再生 有求死而不得者矣,况僧乎哉!

B. 厮仆还问之 山东长清县,知之否?

C. 家人以为妄,共提耳悟之 后公子家屡以舆马来

D. 魂适相值,翕然而合,遂渐苏 年仅而立,而辄道其八十余年事

7.对文段的理解有误的一项是(3分)

A. 长清僧因为意外去世,借富家子打猎坠马而亡的机会托身富家公子,得以重生。

B. 长清僧虽然托身为富家公子,却始终保持当僧人时的生活习惯和信条,静心打坐,不吃荤,不近妻妾。

C. 因为长清僧魂魄未散,所以公子不需要别人带路,就能直抵寺院,并由寺僧带路去看自己的坟墓。

D. 托身公子的长清僧一回到寺庙就不再回到自己托身的故绅家,任凭夫人多次哀请也绝不改变心意。

8.将文中画线句子翻译成现代汉语。(6)

(1)(3分)后公子家屡以舆马来,哀请之,略不顾瞻。

(2)(3分)人死则魂散,其千里而不散者,性定故耳。

四.阅读下面这首诗,回答问题。(6分)

客发笤溪

叶 燮

客心如水水如愁,容易归舟趁疾流。

忽讶船窗送吴语,故山月已挂船头。

【注】①叶燮(1627—1703),清代诗论家。②笤溪是流经作者家乡吴兴的一条河流。

9.(1)“客心如水水如愁”一句运用了什么手法来体现作者的“愁”?(3分)

(2)诗歌最后两句表达了诗人怎样的心情,结合诗句简要分析。(3分)

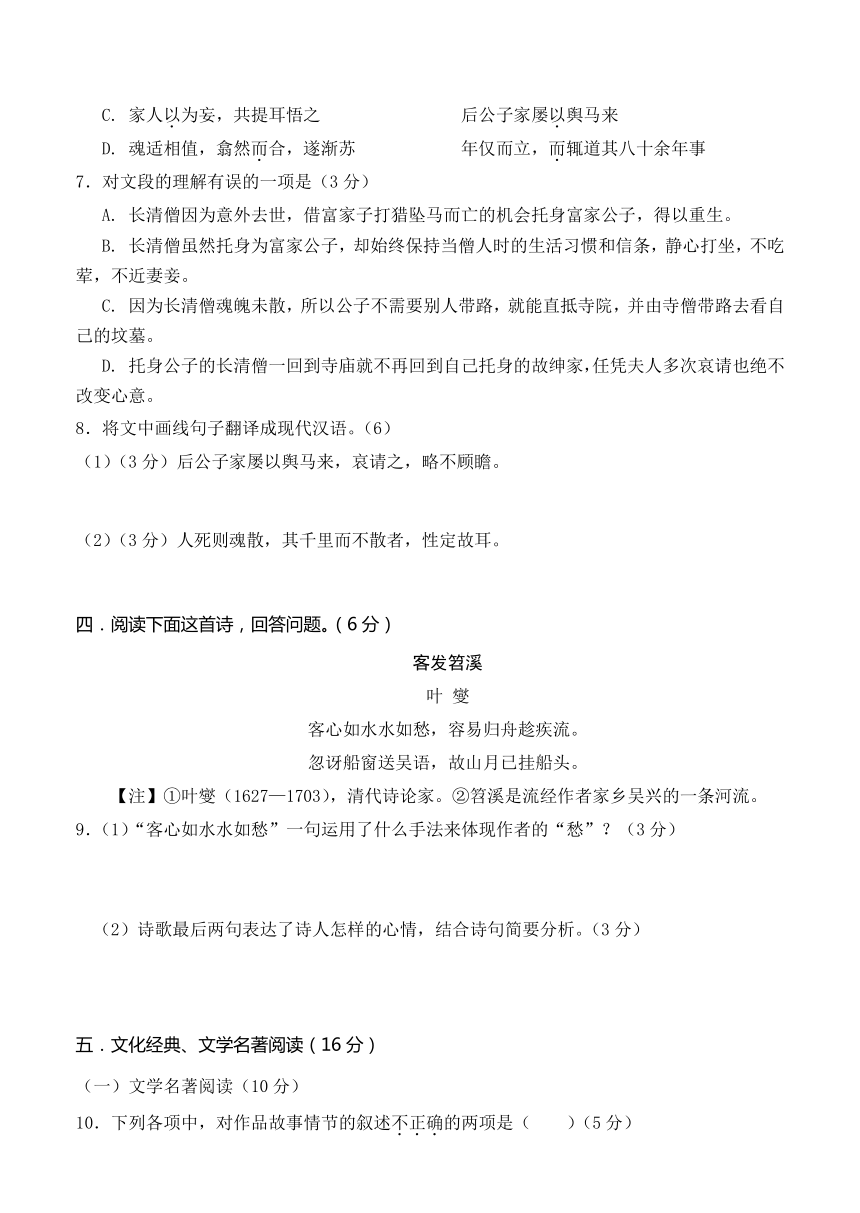

五.文化经典、文学名著阅读(16分)

(一)文学名著阅读(10分)

10.下列各项中,对作品故事情节的叙述不正确的两项是( )(5分)

A.父亲死了,20岁的觉新挑起了整个家庭的重担,但他不久就发现了这个家庭的勾心斗角。二叔早就死了,三叔克明跟他比较接近,四叔克安和五叔暗中和他作对,他不得不极力避免和他们冲突,以便过几天安静日子。(《家》)

B.在高老太爷66岁生日宴席上,冯乐山向高家提亲事,要把自己的外甥女许配给觉民,并建议马上订婚,高老太爷一口应允。(《家》

C.觉民在觉慧的帮助下成功逃婚。高老太爷得知此事后一度十分生气,但在临死前还是向觉民妥协,不再提原来的婚事。最终觉民和琴排除阻碍走到了一起。(《家》)

D.瑞珏知道了觉新和梅过去的关系以及觉新为什么特别喜欢梅花的原因,她主动找梅交谈,梅坦率地向她倾诉了自己的遭遇和内心的痛苦,瑞珏回去后内心非常痛苦,好多天不理觉新。(《家》)

E.鸣凤被逼嫁给冯乐山,出嫁前的一个晚上她去找觉慧,觉慧赶着写稿,没有听完鸣凤的衷诉就把她遣走了,鸣凤含泪离开了觉慧的住处。鸣凤刚离开,觉民来告诉了事情的真相,觉慧急得几乎发疯,四处寻找鸣凤,但太迟了,鸣凤绝望中,怀着对觉慧深深的爱,投进了晶莹的湖水中。(《家》)

11.简答题(5分)

阅读下面的《家》的选段,根据原著故事情节,回答问题。

“可是后来他回到自己的房里,关上门倒在床上用铺盖蒙着头哭,为了他的破灭的幻梦而哭。”文中的“他”指的是谁?“他”有什么幻梦?他的幻梦是怎样破灭的?请简要回答。

答:

(二)文化经典阅读(6分)

12.阅读下面《论语》选段,回答问题。(6分)

孟懿子①问孝,子曰:“无违②。”樊迟③御④,子告之曰:“孟孙⑤问孝于我,我对曰无违。”樊迟曰:“何谓也。”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

(《论语·为政》)

有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜⑥矣。不好犯上而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生,孝弟也者,而为仁之本与!”

(《论语·学而》)

【注】①孟懿子:鲁国的大夫,“懿”是谥号。其父临终前要他向孔子学礼。②无违:不要违背礼节。③樊迟:姓樊名须,字子迟。孔子的弟子,比孔子小46岁。他曾和冉求一起帮助季康子进行革新。④御:驾驭马车。⑤孟孙:指孟懿子。⑥鲜:少。

(1)在第二则语段中孔子为什么一再强调孝道?请简要概括。(3分)

答:

(2)在第一则语段中孔子列举“生”“死”两件事要阐述什么道理?请简要分析。(3分)

答:

六.现代文阅读(15分)

城市的高处

许 锋

(1)由房间的阳台能看到山。山上的树郁郁苍苍,很浓密,很阴翳。山势自远而来,宛如一支征战的部队。山体与楼群的接壤处,就不让山随心所欲了,而是生生地被切开,浇筑了水泥,免得突如其来的山雨冲得泥沙俱下。

(2)我的目光几乎与山上的树是平行的,能看得见树梢——树上的鸟。任何鸟,大约都喜欢在高处飞翔。鸟是自由自在的,而我所处的高处或低处,更多时由不得自己。

(3)住在城市的高处,好处是就望得远。即便在楼群像丛林那样密布的繁华地儿,高处依然可以望得远。目光可能四处碰壁,但心一定是高远的。若心也被截断和阻隔,但思想,一定是高远的。

(4)我就觉得,每一位进入城市的人都是思想者。每一天,每一步,每一句话,每一个动作,都以思考的状态开始或结束。那是与他曾经面对的庄稼截然不同的姿态。庄稼能听得进去所有的意见,能包容所有的缺点,能用一生的时间去抚慰伤痛。更多的庄稼一生都在低处,土生土长。一生都是低姿态。

(5)城市原本就高。兵来将挡,水来土掩。只有高才能抵御和防患。这是城市与生俱来的秉性。之后的时间,城市用一生又一生的时间在拔节。有时连眼睛都不眨,“逝者如斯夫,不舍昼夜”。在城市紧张的张望和攀援的时间里,北方或南方的庄稼,却把一生中的很多时间用于冬眠,以便养精蓄锐,让自己更本质地生长。

(6)每一个进入城市的人,都有自己的高度,居住的高度,劳作的高度,说话的高度,生存的高度。之后是否能在原有的高度上节节高,或步步为营,或颓败,有时身不由己。这时,该知道,很多城市的成长完全不在意人的态度。因为人左右不了城市。

(7)黎明时,我看见山上绰约的树影,仿佛还有氤氲的雾气。树头在摇晃,分明有风。那些树像城墙的堞,宛如古代的战士正严密地注视着域外的风吹草动,黑魆魆的一排,又一排,成一条直线,又有点圆弧。这是从我这个角度掠到的风景。有些树,甚至高出了楼群的顶端。这时你或许觉得正接近乡村,你看,树与乡村有关,风与乡村有关。唯一不同的是这楼。乡村没有与山等高的楼。若想看山,看山上的树,就登到山上去,可劲地看。

(8)在乡村,没有谁愿意住到高处去。但进入一座城市之后,很多人的第一件事便是登高望远。很多城市也提供了类似炮楼的观景台。这时人们的心念,就是一口吞了城市,满脑子是占有欲。占领,每一个进城的人都有这种心态。无非有的人念头一闪而过;有的人咬牙切齿地打赌;有的人望而生畏,灰溜溜地走了。没有哪个人去城市甘愿当平民,都想当皇帝。

(9)人的一生,若有功成名就之时,十之有九成于城;若有一蹶不振时,十之有九败于城。很少有人能在乡村成名。陶渊明归隐成名,重在一个“归”字。诸葛孔明若不离开乡村,哪里有《出师表》流芳千古。

(10)乡村的秉性是让进入和归隐的人仍然有尊严,因为庄稼在低处。大家奔着庄稼和土地而来,心里蒸腾着泥土的芳香。庄稼满目含笑,亲和无比。而城里的人一生的愿望就是攻城略地,这个说法有些宏伟了。一套房,一张餐桌,一个写字台,三两张床,三两个人,而已。

(11)我正在城市高处。这时的风景,有大块的云朵,能看得见甲虫一样的车,如过江之鲫的人,能看见炮筒子一样的楼,能看见猴屁股或斑秃一样的屋顶。自然,也看见了鲜艳、时尚、活力。

(12)高处不惊乃雍容,低处不寒乃欢颜。

(有删改)

13.下列对文章有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)( )

A.第⑨自然段作者举出陶渊明和诸葛亮的例子,意在说明乡村对一个人成名的重要作用。

B.作者用“高处不惊乃雍容,低处不寒乃欢颜”结尾,既流露出对城市高速发展现状的冷静思考,也表达了对乡村平凡而自足的生活的礼赞之情。

C.文章开篇极力描写作者在乡村所见的各种美景,由此引出后面对城市高处种种神秘生活的展现。

D.文中多处运用对比手法,将“城市的高处”与“乡村的低处”的境况作了对比,以突出文章的深刻主旨。

E.这篇文章描写了城市生活的繁华和富有,表现了作者对城市生活的向往和追求。

14.请指出第⑤中划线的句子运用的修辞手法,并具体赏析其表达效果。(4分)

15.这篇文章为什么以“城市的高处”为题,请谈谈你的看法。(6分)

七.语言文字运用(13分)

16.下列加点字的注音完全正确的一组是( )(2分)

A.窈窕(yǎo) 举酒属客(zhǔ)

嫠妇(lí) 横槊赋诗(sù)

B.虚诞(dàn) 趣舍万殊(qū)

渔樵(qiáo) 倚歌而和(hè)

C.癸丑(ɡuǐ) 流觞曲水(shānɡ)

激湍(tuǎn) 游目骋怀(chěnɡ)

D.褒禅(bāo) 夫夷以近(yí)

瑰怪(ɡuǐ) 所罕至焉(hǎn)

17.阅读下面文字,完成后面题目。(4分)

①11月3日下午,著名游泳运动员孙杨驾车与公交车发生刮擦。②交警部门查实,孙杨系无证驾驶。③孙杨所在的体育学院及本人也先后发表声明并道歉。④公众人物被爆交通违法,孙杨不是第一个,从高晓松的酒驾到韩红的挪用牌照,每一次都引起很大的风浪( )。⑤与普通人不同,明星在享受影响力带来巨大利益的同时,也维护着与之相对应的更大的社会责任。

(1)第④句有一个错别字,请指出并改正。(1分)

把( )字改为( )字

(2)将第④句划线处的文字改换成一个四字格成语。(1分)

(3)第⑤句划线处有语病,请改正。(2分)

18.下列名句中,加点的成语使用不恰当的一项是( )(3分)

A.那山坡上如织锦的田畴,现出成熟的庄稼,色彩斑斓,白色的房舍点缀其间,炊烟袅袅。那景象,真真就是一处世外桃源。

B.中国传统文化中镂空的手法、陶瓷的纹路、热烈的红色等极具民族特色的建筑手法,与现代最先进的钢结构设计完美地融合,诞生了美轮美奂的国家体育场——“鸟巢”。

C.有关专家认为,方便食品将是21世纪中国食品工业发展的一大趋势,而在主食上,方便面则是首当其冲,会得到更大的发展。

D.这家饭庄已经过彻底翻修,与他当年光顾的时候大不一样;加盖了楼层,营业面积扩大了几倍,内外装潢也有天壤之别。

19.指出下面文段画线句子的言外之意。(4分)

季羡林的关门弟子钱文忠成名后,在媒体面前很低调。他一再对记者强调:“别太关注我,我可没办法应对媒体。”对于自己的走红和火爆,钱文忠有着比一般人更清醒的认识,他说:“瓜子炒了以后可能是比较香的,但是别忘了,也有很多瓜子是会被炒焦的。”

钱文忠的言外之意是:_________________________________________

八.作文

20.阅读下面材料,根据要求作文。

龙岩市2013~2014学年第一学期高一教学质量检查

语文试题参考答案

1.(1)士贰其行

(2)制芰荷以为衣兮

(3)桃李罗堂前

(4)俯察品类之盛

(5)寄蜉蝣于天地

(6)青青子衿

2.C 解析:A项,“期”,至、及;B项,“如”,往;D项,“怠”,懈怠。

3.C 解析:“公姥”“ 作息”“ 父兄”都为偏义复合词。

4.B 解析:B.止:停止:茂:茂密;众:多;A.侧:从旁也,名词作状语。觞:喝酒,名词作动词。名:命名,称,名词作动词;C.幽暗昏惑:幽深昏暗叫人迷乱的地方。形容词作名词;D.齐:把……看作相等,形容词作动词。

5.C (曩,过去,以往,以前。)

参考译文:

长清县的一个僧人,道行高深纯洁。八十多岁仍然健朗。一天摔倒了起不来,寺里的僧日跑来搭救,但已经去世了。老僧自己不知道已经死了,魂魄飘走了,来到了河南地界。河南有个没落地主家的的儿子,带领着十多个骑马的仆从,用老鹰来猎捕野兔。马受惊跑了,他掉下马来死掉了。僧人魂魄正好与他的尸体相遇,就随着尸体卧的样子合在一起了,于是慢慢苏醒了。仆从们返回来慰问。他睁开双眼睛说:“怎么到了这里?”众人扶他回家了。一进门,就有许多敷粉画眉的女子,纷纷过来问侯。他非常惊讶的说:“我是僧人,怎么到了这里?”家里人认为他在说胡话,都说些贴耳的话来让他醒悟。僧人也不自己申辩解释,只是闭上眼睛不再说话。给他米饭他就吃,酒肉就拒绝。晚上独自睡觉,不接受妻妾的侍奉。

几天之后,忽然想要走一走。众人都很高兴。出来以后,稍一停下,就有许多仆人过来,递上钱粮帐簿,纷乱的请他查看。公子以生病了疲倦为托辞,把这些都推辞了。只是问:“山东长清县,知道吗?”都回答:“知道。”公子说:“我觉的沉闷寂寞,想要去游览,应当立刻办理行装。”众人以为病刚痊愈,不应该走远路。公子不听从,第二天就出发了。到了长清,所见风景东西就跟昨天一样。不需要问路,径直来到寺院。几个僧人看见有贵客到来,拜见欢迎的礼仪很是恭敬。公子于是问:“老僧人哪里去了?”回答说:“我师傅过去已经去世了。”又问坟墓在哪。大家引导他去了,只见三尺来高的孤零零的坟墓,荒草都没有长满。众僧人不知这是什么意思。然后备马想要回去,他嘱咐说:“你们的师傅是有戒律道行的僧人,他留下来的手本书札,应该严格地保守,不要让损坏了。”众人点头答应。他才走了,到了家里,心如死灰般枯坐着,一点都不处理家务。

住了几个月,出门自己不见了,一直抵达旧日的寺庙,对僧人说:“我就是你们的师傅。”众人怀疑他弄错了,互相看着笑了。他于是说了还魂的缘故,又说出老僧生平所作的,都符合。众人才相信了,让他住在原来的房间,和平时一样侍奉他。后了公子家里,多次打发车马来,哀求着请他回去,他一点都不看看。又过一年多,母亲派遣管家来了,馈赠很多东西。金银布匹他都推掉了,只接受了布做的僧袍一件而已。朋友有的到了他所在的乡里,恭敬地拜访他。看见他这个人,沉默寡言诚实厚道;年纪才三十左右,却总是说他已经八十多岁了等等。

异史氏说:“人死灵魂就消散了,老僧的魂魄走了千里之远还没消散,是因为本性坚定罢了。我对于老僧,不奇异他死而复生,而奇异他进了纷杂繁华奢靡绮丽的环境,还能拒绝人情逃开世俗。如果眼睛一眨,那么兰气麝香熏昏心智,就有求死而不能得到这样境遇的人了,更何况还要去做僧人呢!”

9.(1)诗句运用了比喻、顶真的手法(答对一个修辞手法即可,1分),将客愁比成源源不断的流水;又将客愁与流水相比,突出客愁的绵长(2分)。

(2)诗歌最后两句表达了诗人返乡时惊讶、兴奋和喜悦的心情。(2分,答对1点给1分),通过两个情景表现这种感受:先是突然听到乡音吴语,竟不敢相信已到家乡,接着抬头望故山明月,充满归乡的喜悦之情。(1分,意思对即可。)

10.B、D (B项 是侄孙女而不是外甥女,冯乐山没有建议马上订婚;D瑞珏知道了觉新和梅过去的关系以及为什么特别喜欢梅花的原因,她主动找梅交谈,表示对他们两个当初感情的理解,梅为她的大度与善良感动,坦率地向她倾诉了自己的遭遇和内心的痛苦,两个女人成了亲如手足的姐妹。)(答对1项给3分,2项全对5分)

11.“他”指的是觉新(1分)。他对于化学很感兴趣,打算毕业以后到上海或北京的有名的大学里继续深造,他还想到德国(外国)去留学(能笼统答出觉新想要继续求学深造即可),梦想与他的表妹(梅)结婚(1分)。

由于他的祖父想抱重孙,他父亲便给他定了一门亲事,结婚的对象不是自己所爱的表妹,而且年内就要结婚,婚姻和升学的希望都成了泡影(3分)。

12.(1)人如果有了孝,自然就有仁爱之心,就很少会干违法乱纪的事了。

(2)孔子以“生”“死”两件事阐述的道理是:对自己的父母尽孝道,无论他们在世或去世,都应如此,而且尽孝时不应违背礼的规定,否则就不是真正的的孝。可见,按照礼的规定,依礼而行就是孝。

13.BD (A项,参见本段主旨句,举陶渊明和诸葛亮的例子是为了说明他们的成功,是因为城市而非乡村。C项,文章开篇写的不是“作者在乡村所见”,后面引出的也不是“对城市高处种种神秘生活的展现”。E项,作者对城市繁华和富有的描写,意在表现现代人的尴尬处境。)(答对一项给3分)

14.答案示例:①拟人。用“城市紧张地张望和攀援”,生动形象地写出现代城市的基本特征,写出城市快速发展的境况和快节奏的生活方式。②对比。用城市“紧张张望和攀援”与乡村“冬眠”“养精蓄锐”形成鲜明对比,突出了处于“城市的高处”的压力和生活在乡村“低处”的悠闲。(共两个手法,写对一个给1分,分析1分,共4分)

15.答案示例:(1)这篇文章以“城市的高处”为题,多角度地呈现了城市高速发展的状况与城市快节奏的生活,反映了“我”的现实生存状态,“高处”体现一种生活压力与一种思想意识。(2)表现了“我”思考自己置身其中的城市的高速发展现状,从而揭示并且深化了主旨。(3)表现了现代人置身城市之中的尴尬境地,与“乡村的低处”形成对照,表达高处不胜寒的意味。(4)从修辞角度看,一语双关,既实指居住在城市的高处,又隐喻(象征)了现代人生活在城市中高处不胜寒的尴尬处境。(第一、第二个答题要点,答对一点给3分;第三、第四个答题要点,答对一点给4分,满分6分。)

16.B 解析:A项,“槊”应读“shuò”;C项,“湍”应读“tuān”;D项,“瑰”应读“ɡuī”。

17.(1)把(爆 )字改为(曝)

(2)轩然大波

(3)把“维护”改为“承担”(或肩负)(搭配不当)

18.C (A、指环境幽静生活安逸的地方。借指一种空想的脱离现实斗争的美好境界。B、形容建筑物高大华丽。C、最先受到攻击或遭到灾难。D、比喻差别极大。)

19.言外之意:当下媒体的炒作对于一个人的成名起着至关重要的作用,但是过犹不及,过火的炒作也会使一些明星成为“流星”,昙花一现,随风而逝。(意思对即可)

20.思路点拨:①成熟既要有对美好的追求,又要有对不完美的包容。②成熟是在对残缺的接纳的学习中培养起来的。③成熟是在对美好的追求中培养起来的。(既可以辩证的立意,也可以单独立意。)

(考试时间:150分钟 满分:150分)

注意:请将试题的全部答案填写在答题卡上.

1. 默写填空

1.按要求填空(6分,每空1分):

(1)女也不爽, 。(《诗经 氓》)

(2) ,集芙蓉以为裳。(《离骚》)

(3)榆柳荫后檐, 。(《归园田居》)

(4)仰观宇宙之大, 。(《兰亭集序》)

(5) ,渺沧海之一粟。(《赤壁赋》)

(6) ,悠悠我心。(《短歌行》)

二.课内文言能力测试题(9分,每题3分)

2.下列语句中加点的字,解释完全正确的一项是( )

A. ①亦足以畅叙幽情 幽:幽深内藏的。

②况修短随化,终期于尽 期:期许。

B. ①纵一苇之所如 如:相似。

②旌旗蔽空,酾酒临江 酾酒:斟酒。

C. ①则天地曾不能以一瞬 曾:竟,简直。

②比好游者尚不能十一 尚:尚且。

D. ①以其乃华山之阳名之也 名:命名。

②而又不随以怠 怠:停止。

3.下面各项中没有偏义复词的一项是( )

A. 勤心养公姥,好自相扶将 B. 昼夜勤作息,伶俜萦苦辛

C. 否泰如天地,足以荣汝身 D. 我有亲父兄,性行暴如雷

4.下列词语中加点词全都没有活用现象的一项是( )

A.有泉侧出 一觞一咏 以故其后名之曰褒禅

B.不随以止也 茂林修竹 而记游者甚众

C.有穴窈然 卒葬之 至于幽暗昏惑而无物以相之

D.齐彭殇为妄作 向之所欣 非常之观,常在于险远

三.阅读文言文,完成5-8题。(15分)

长清僧

长清僧,道行高洁。年八十余犹健。一日,颠仆不起,寺僧奔救,已圆寂矣。僧不自知死,魂飘去,至河南界。河南有故绅子,率十余骑,按鹰猎兔。马逸,堕毙。魂适相值,翕然而合,遂渐苏。厮仆还问之。张目曰:“胡至此!”众扶归。入门,则粉白黛绿者,纷集顾问。大骇曰:“我僧也,胡至此!”家人以为妄,共提耳悟之。僧亦不自申解,但闭目不复有言。饷以脱粟则食,酒肉则拒。夜独宿,不受妻妾奉。

数日后,忽思少步。众皆喜。既出,少定,即有诸仆纷来,钱簿谷籍,杂请会计。公子托以病倦,悉卸绝之。惟问:“山东长清县,知之否?”共答:“知之。”曰:“我郁无聊赖,欲往游瞩,宜即治任。”众谓新瘳,未应远涉。不听,翼日遂发。抵长清,视风物如昨。无烦问途,竟至兰若①。弟子数人见贵客至,伏谒甚恭。乃问:“老僧焉往?”答云:“吾师曩已物化。”问墓所。群导以往,则三尺孤坟,荒草犹未合也。众僧不知何意。既而戒马欲归,属曰:“汝师戒行之僧,所遗手泽,宜恪守,勿俾②损坏。”众唯唯。乃行。既归,灰心木坐,了不勾当家务。

居数月,出门自遁,直抵旧寺,谓弟子:“我即汝师。”众疑其谬,相视而笑。乃述返魂之由,又言生平所为,悉符,众乃信。居以故榻,事之如平日。后公子家屡以舆马来,哀请之,略不顾瞻。又年余,夫人遣纪纲至,多所馈遗。金帛皆却之,惟受布袍一袭而已。友人或至其乡,敬造之。见其人默然诚笃;年仅而立,而辄道其八十余年事。

异史氏曰:“人死则魂散,其千里而不散者,性定故耳。余于僧,不异之乎其再生,而异之乎其入纷华靡丽之乡,而能绝人以逃世也。若眼睛一闪,而兰麝熏心,有求死而不得者矣,况僧乎哉!” (①【兰若】即寺庙。 ②【俾】,动词,使,把。 本文节选自《聊斋志异》)

5.下面各项中加点词语解释有误的一项是(3分)

A. 魂适相值,翕然而合 (遇到)

B. 众谓新瘳,未应远涉 (病愈)

C. 吾师曩已物化 (刚刚)

D. 友人或至其乡,敬造之。 (拜访)

6.下面各项中加点词用法相同的是(3分)

A. 不异之乎其再生 有求死而不得者矣,况僧乎哉!

B. 厮仆还问之 山东长清县,知之否?

C. 家人以为妄,共提耳悟之 后公子家屡以舆马来

D. 魂适相值,翕然而合,遂渐苏 年仅而立,而辄道其八十余年事

7.对文段的理解有误的一项是(3分)

A. 长清僧因为意外去世,借富家子打猎坠马而亡的机会托身富家公子,得以重生。

B. 长清僧虽然托身为富家公子,却始终保持当僧人时的生活习惯和信条,静心打坐,不吃荤,不近妻妾。

C. 因为长清僧魂魄未散,所以公子不需要别人带路,就能直抵寺院,并由寺僧带路去看自己的坟墓。

D. 托身公子的长清僧一回到寺庙就不再回到自己托身的故绅家,任凭夫人多次哀请也绝不改变心意。

8.将文中画线句子翻译成现代汉语。(6)

(1)(3分)后公子家屡以舆马来,哀请之,略不顾瞻。

(2)(3分)人死则魂散,其千里而不散者,性定故耳。

四.阅读下面这首诗,回答问题。(6分)

客发笤溪

叶 燮

客心如水水如愁,容易归舟趁疾流。

忽讶船窗送吴语,故山月已挂船头。

【注】①叶燮(1627—1703),清代诗论家。②笤溪是流经作者家乡吴兴的一条河流。

9.(1)“客心如水水如愁”一句运用了什么手法来体现作者的“愁”?(3分)

(2)诗歌最后两句表达了诗人怎样的心情,结合诗句简要分析。(3分)

五.文化经典、文学名著阅读(16分)

(一)文学名著阅读(10分)

10.下列各项中,对作品故事情节的叙述不正确的两项是( )(5分)

A.父亲死了,20岁的觉新挑起了整个家庭的重担,但他不久就发现了这个家庭的勾心斗角。二叔早就死了,三叔克明跟他比较接近,四叔克安和五叔暗中和他作对,他不得不极力避免和他们冲突,以便过几天安静日子。(《家》)

B.在高老太爷66岁生日宴席上,冯乐山向高家提亲事,要把自己的外甥女许配给觉民,并建议马上订婚,高老太爷一口应允。(《家》

C.觉民在觉慧的帮助下成功逃婚。高老太爷得知此事后一度十分生气,但在临死前还是向觉民妥协,不再提原来的婚事。最终觉民和琴排除阻碍走到了一起。(《家》)

D.瑞珏知道了觉新和梅过去的关系以及觉新为什么特别喜欢梅花的原因,她主动找梅交谈,梅坦率地向她倾诉了自己的遭遇和内心的痛苦,瑞珏回去后内心非常痛苦,好多天不理觉新。(《家》)

E.鸣凤被逼嫁给冯乐山,出嫁前的一个晚上她去找觉慧,觉慧赶着写稿,没有听完鸣凤的衷诉就把她遣走了,鸣凤含泪离开了觉慧的住处。鸣凤刚离开,觉民来告诉了事情的真相,觉慧急得几乎发疯,四处寻找鸣凤,但太迟了,鸣凤绝望中,怀着对觉慧深深的爱,投进了晶莹的湖水中。(《家》)

11.简答题(5分)

阅读下面的《家》的选段,根据原著故事情节,回答问题。

“可是后来他回到自己的房里,关上门倒在床上用铺盖蒙着头哭,为了他的破灭的幻梦而哭。”文中的“他”指的是谁?“他”有什么幻梦?他的幻梦是怎样破灭的?请简要回答。

答:

(二)文化经典阅读(6分)

12.阅读下面《论语》选段,回答问题。(6分)

孟懿子①问孝,子曰:“无违②。”樊迟③御④,子告之曰:“孟孙⑤问孝于我,我对曰无违。”樊迟曰:“何谓也。”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

(《论语·为政》)

有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜⑥矣。不好犯上而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生,孝弟也者,而为仁之本与!”

(《论语·学而》)

【注】①孟懿子:鲁国的大夫,“懿”是谥号。其父临终前要他向孔子学礼。②无违:不要违背礼节。③樊迟:姓樊名须,字子迟。孔子的弟子,比孔子小46岁。他曾和冉求一起帮助季康子进行革新。④御:驾驭马车。⑤孟孙:指孟懿子。⑥鲜:少。

(1)在第二则语段中孔子为什么一再强调孝道?请简要概括。(3分)

答:

(2)在第一则语段中孔子列举“生”“死”两件事要阐述什么道理?请简要分析。(3分)

答:

六.现代文阅读(15分)

城市的高处

许 锋

(1)由房间的阳台能看到山。山上的树郁郁苍苍,很浓密,很阴翳。山势自远而来,宛如一支征战的部队。山体与楼群的接壤处,就不让山随心所欲了,而是生生地被切开,浇筑了水泥,免得突如其来的山雨冲得泥沙俱下。

(2)我的目光几乎与山上的树是平行的,能看得见树梢——树上的鸟。任何鸟,大约都喜欢在高处飞翔。鸟是自由自在的,而我所处的高处或低处,更多时由不得自己。

(3)住在城市的高处,好处是就望得远。即便在楼群像丛林那样密布的繁华地儿,高处依然可以望得远。目光可能四处碰壁,但心一定是高远的。若心也被截断和阻隔,但思想,一定是高远的。

(4)我就觉得,每一位进入城市的人都是思想者。每一天,每一步,每一句话,每一个动作,都以思考的状态开始或结束。那是与他曾经面对的庄稼截然不同的姿态。庄稼能听得进去所有的意见,能包容所有的缺点,能用一生的时间去抚慰伤痛。更多的庄稼一生都在低处,土生土长。一生都是低姿态。

(5)城市原本就高。兵来将挡,水来土掩。只有高才能抵御和防患。这是城市与生俱来的秉性。之后的时间,城市用一生又一生的时间在拔节。有时连眼睛都不眨,“逝者如斯夫,不舍昼夜”。在城市紧张的张望和攀援的时间里,北方或南方的庄稼,却把一生中的很多时间用于冬眠,以便养精蓄锐,让自己更本质地生长。

(6)每一个进入城市的人,都有自己的高度,居住的高度,劳作的高度,说话的高度,生存的高度。之后是否能在原有的高度上节节高,或步步为营,或颓败,有时身不由己。这时,该知道,很多城市的成长完全不在意人的态度。因为人左右不了城市。

(7)黎明时,我看见山上绰约的树影,仿佛还有氤氲的雾气。树头在摇晃,分明有风。那些树像城墙的堞,宛如古代的战士正严密地注视着域外的风吹草动,黑魆魆的一排,又一排,成一条直线,又有点圆弧。这是从我这个角度掠到的风景。有些树,甚至高出了楼群的顶端。这时你或许觉得正接近乡村,你看,树与乡村有关,风与乡村有关。唯一不同的是这楼。乡村没有与山等高的楼。若想看山,看山上的树,就登到山上去,可劲地看。

(8)在乡村,没有谁愿意住到高处去。但进入一座城市之后,很多人的第一件事便是登高望远。很多城市也提供了类似炮楼的观景台。这时人们的心念,就是一口吞了城市,满脑子是占有欲。占领,每一个进城的人都有这种心态。无非有的人念头一闪而过;有的人咬牙切齿地打赌;有的人望而生畏,灰溜溜地走了。没有哪个人去城市甘愿当平民,都想当皇帝。

(9)人的一生,若有功成名就之时,十之有九成于城;若有一蹶不振时,十之有九败于城。很少有人能在乡村成名。陶渊明归隐成名,重在一个“归”字。诸葛孔明若不离开乡村,哪里有《出师表》流芳千古。

(10)乡村的秉性是让进入和归隐的人仍然有尊严,因为庄稼在低处。大家奔着庄稼和土地而来,心里蒸腾着泥土的芳香。庄稼满目含笑,亲和无比。而城里的人一生的愿望就是攻城略地,这个说法有些宏伟了。一套房,一张餐桌,一个写字台,三两张床,三两个人,而已。

(11)我正在城市高处。这时的风景,有大块的云朵,能看得见甲虫一样的车,如过江之鲫的人,能看见炮筒子一样的楼,能看见猴屁股或斑秃一样的屋顶。自然,也看见了鲜艳、时尚、活力。

(12)高处不惊乃雍容,低处不寒乃欢颜。

(有删改)

13.下列对文章有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)( )

A.第⑨自然段作者举出陶渊明和诸葛亮的例子,意在说明乡村对一个人成名的重要作用。

B.作者用“高处不惊乃雍容,低处不寒乃欢颜”结尾,既流露出对城市高速发展现状的冷静思考,也表达了对乡村平凡而自足的生活的礼赞之情。

C.文章开篇极力描写作者在乡村所见的各种美景,由此引出后面对城市高处种种神秘生活的展现。

D.文中多处运用对比手法,将“城市的高处”与“乡村的低处”的境况作了对比,以突出文章的深刻主旨。

E.这篇文章描写了城市生活的繁华和富有,表现了作者对城市生活的向往和追求。

14.请指出第⑤中划线的句子运用的修辞手法,并具体赏析其表达效果。(4分)

15.这篇文章为什么以“城市的高处”为题,请谈谈你的看法。(6分)

七.语言文字运用(13分)

16.下列加点字的注音完全正确的一组是( )(2分)

A.窈窕(yǎo) 举酒属客(zhǔ)

嫠妇(lí) 横槊赋诗(sù)

B.虚诞(dàn) 趣舍万殊(qū)

渔樵(qiáo) 倚歌而和(hè)

C.癸丑(ɡuǐ) 流觞曲水(shānɡ)

激湍(tuǎn) 游目骋怀(chěnɡ)

D.褒禅(bāo) 夫夷以近(yí)

瑰怪(ɡuǐ) 所罕至焉(hǎn)

17.阅读下面文字,完成后面题目。(4分)

①11月3日下午,著名游泳运动员孙杨驾车与公交车发生刮擦。②交警部门查实,孙杨系无证驾驶。③孙杨所在的体育学院及本人也先后发表声明并道歉。④公众人物被爆交通违法,孙杨不是第一个,从高晓松的酒驾到韩红的挪用牌照,每一次都引起很大的风浪( )。⑤与普通人不同,明星在享受影响力带来巨大利益的同时,也维护着与之相对应的更大的社会责任。

(1)第④句有一个错别字,请指出并改正。(1分)

把( )字改为( )字

(2)将第④句划线处的文字改换成一个四字格成语。(1分)

(3)第⑤句划线处有语病,请改正。(2分)

18.下列名句中,加点的成语使用不恰当的一项是( )(3分)

A.那山坡上如织锦的田畴,现出成熟的庄稼,色彩斑斓,白色的房舍点缀其间,炊烟袅袅。那景象,真真就是一处世外桃源。

B.中国传统文化中镂空的手法、陶瓷的纹路、热烈的红色等极具民族特色的建筑手法,与现代最先进的钢结构设计完美地融合,诞生了美轮美奂的国家体育场——“鸟巢”。

C.有关专家认为,方便食品将是21世纪中国食品工业发展的一大趋势,而在主食上,方便面则是首当其冲,会得到更大的发展。

D.这家饭庄已经过彻底翻修,与他当年光顾的时候大不一样;加盖了楼层,营业面积扩大了几倍,内外装潢也有天壤之别。

19.指出下面文段画线句子的言外之意。(4分)

季羡林的关门弟子钱文忠成名后,在媒体面前很低调。他一再对记者强调:“别太关注我,我可没办法应对媒体。”对于自己的走红和火爆,钱文忠有着比一般人更清醒的认识,他说:“瓜子炒了以后可能是比较香的,但是别忘了,也有很多瓜子是会被炒焦的。”

钱文忠的言外之意是:_________________________________________

八.作文

20.阅读下面材料,根据要求作文。

龙岩市2013~2014学年第一学期高一教学质量检查

语文试题参考答案

1.(1)士贰其行

(2)制芰荷以为衣兮

(3)桃李罗堂前

(4)俯察品类之盛

(5)寄蜉蝣于天地

(6)青青子衿

2.C 解析:A项,“期”,至、及;B项,“如”,往;D项,“怠”,懈怠。

3.C 解析:“公姥”“ 作息”“ 父兄”都为偏义复合词。

4.B 解析:B.止:停止:茂:茂密;众:多;A.侧:从旁也,名词作状语。觞:喝酒,名词作动词。名:命名,称,名词作动词;C.幽暗昏惑:幽深昏暗叫人迷乱的地方。形容词作名词;D.齐:把……看作相等,形容词作动词。

5.C (曩,过去,以往,以前。)

参考译文:

长清县的一个僧人,道行高深纯洁。八十多岁仍然健朗。一天摔倒了起不来,寺里的僧日跑来搭救,但已经去世了。老僧自己不知道已经死了,魂魄飘走了,来到了河南地界。河南有个没落地主家的的儿子,带领着十多个骑马的仆从,用老鹰来猎捕野兔。马受惊跑了,他掉下马来死掉了。僧人魂魄正好与他的尸体相遇,就随着尸体卧的样子合在一起了,于是慢慢苏醒了。仆从们返回来慰问。他睁开双眼睛说:“怎么到了这里?”众人扶他回家了。一进门,就有许多敷粉画眉的女子,纷纷过来问侯。他非常惊讶的说:“我是僧人,怎么到了这里?”家里人认为他在说胡话,都说些贴耳的话来让他醒悟。僧人也不自己申辩解释,只是闭上眼睛不再说话。给他米饭他就吃,酒肉就拒绝。晚上独自睡觉,不接受妻妾的侍奉。

几天之后,忽然想要走一走。众人都很高兴。出来以后,稍一停下,就有许多仆人过来,递上钱粮帐簿,纷乱的请他查看。公子以生病了疲倦为托辞,把这些都推辞了。只是问:“山东长清县,知道吗?”都回答:“知道。”公子说:“我觉的沉闷寂寞,想要去游览,应当立刻办理行装。”众人以为病刚痊愈,不应该走远路。公子不听从,第二天就出发了。到了长清,所见风景东西就跟昨天一样。不需要问路,径直来到寺院。几个僧人看见有贵客到来,拜见欢迎的礼仪很是恭敬。公子于是问:“老僧人哪里去了?”回答说:“我师傅过去已经去世了。”又问坟墓在哪。大家引导他去了,只见三尺来高的孤零零的坟墓,荒草都没有长满。众僧人不知这是什么意思。然后备马想要回去,他嘱咐说:“你们的师傅是有戒律道行的僧人,他留下来的手本书札,应该严格地保守,不要让损坏了。”众人点头答应。他才走了,到了家里,心如死灰般枯坐着,一点都不处理家务。

住了几个月,出门自己不见了,一直抵达旧日的寺庙,对僧人说:“我就是你们的师傅。”众人怀疑他弄错了,互相看着笑了。他于是说了还魂的缘故,又说出老僧生平所作的,都符合。众人才相信了,让他住在原来的房间,和平时一样侍奉他。后了公子家里,多次打发车马来,哀求着请他回去,他一点都不看看。又过一年多,母亲派遣管家来了,馈赠很多东西。金银布匹他都推掉了,只接受了布做的僧袍一件而已。朋友有的到了他所在的乡里,恭敬地拜访他。看见他这个人,沉默寡言诚实厚道;年纪才三十左右,却总是说他已经八十多岁了等等。

异史氏说:“人死灵魂就消散了,老僧的魂魄走了千里之远还没消散,是因为本性坚定罢了。我对于老僧,不奇异他死而复生,而奇异他进了纷杂繁华奢靡绮丽的环境,还能拒绝人情逃开世俗。如果眼睛一眨,那么兰气麝香熏昏心智,就有求死而不能得到这样境遇的人了,更何况还要去做僧人呢!”

9.(1)诗句运用了比喻、顶真的手法(答对一个修辞手法即可,1分),将客愁比成源源不断的流水;又将客愁与流水相比,突出客愁的绵长(2分)。

(2)诗歌最后两句表达了诗人返乡时惊讶、兴奋和喜悦的心情。(2分,答对1点给1分),通过两个情景表现这种感受:先是突然听到乡音吴语,竟不敢相信已到家乡,接着抬头望故山明月,充满归乡的喜悦之情。(1分,意思对即可。)

10.B、D (B项 是侄孙女而不是外甥女,冯乐山没有建议马上订婚;D瑞珏知道了觉新和梅过去的关系以及为什么特别喜欢梅花的原因,她主动找梅交谈,表示对他们两个当初感情的理解,梅为她的大度与善良感动,坦率地向她倾诉了自己的遭遇和内心的痛苦,两个女人成了亲如手足的姐妹。)(答对1项给3分,2项全对5分)

11.“他”指的是觉新(1分)。他对于化学很感兴趣,打算毕业以后到上海或北京的有名的大学里继续深造,他还想到德国(外国)去留学(能笼统答出觉新想要继续求学深造即可),梦想与他的表妹(梅)结婚(1分)。

由于他的祖父想抱重孙,他父亲便给他定了一门亲事,结婚的对象不是自己所爱的表妹,而且年内就要结婚,婚姻和升学的希望都成了泡影(3分)。

12.(1)人如果有了孝,自然就有仁爱之心,就很少会干违法乱纪的事了。

(2)孔子以“生”“死”两件事阐述的道理是:对自己的父母尽孝道,无论他们在世或去世,都应如此,而且尽孝时不应违背礼的规定,否则就不是真正的的孝。可见,按照礼的规定,依礼而行就是孝。

13.BD (A项,参见本段主旨句,举陶渊明和诸葛亮的例子是为了说明他们的成功,是因为城市而非乡村。C项,文章开篇写的不是“作者在乡村所见”,后面引出的也不是“对城市高处种种神秘生活的展现”。E项,作者对城市繁华和富有的描写,意在表现现代人的尴尬处境。)(答对一项给3分)

14.答案示例:①拟人。用“城市紧张地张望和攀援”,生动形象地写出现代城市的基本特征,写出城市快速发展的境况和快节奏的生活方式。②对比。用城市“紧张张望和攀援”与乡村“冬眠”“养精蓄锐”形成鲜明对比,突出了处于“城市的高处”的压力和生活在乡村“低处”的悠闲。(共两个手法,写对一个给1分,分析1分,共4分)

15.答案示例:(1)这篇文章以“城市的高处”为题,多角度地呈现了城市高速发展的状况与城市快节奏的生活,反映了“我”的现实生存状态,“高处”体现一种生活压力与一种思想意识。(2)表现了“我”思考自己置身其中的城市的高速发展现状,从而揭示并且深化了主旨。(3)表现了现代人置身城市之中的尴尬境地,与“乡村的低处”形成对照,表达高处不胜寒的意味。(4)从修辞角度看,一语双关,既实指居住在城市的高处,又隐喻(象征)了现代人生活在城市中高处不胜寒的尴尬处境。(第一、第二个答题要点,答对一点给3分;第三、第四个答题要点,答对一点给4分,满分6分。)

16.B 解析:A项,“槊”应读“shuò”;C项,“湍”应读“tuān”;D项,“瑰”应读“ɡuī”。

17.(1)把(爆 )字改为(曝)

(2)轩然大波

(3)把“维护”改为“承担”(或肩负)(搭配不当)

18.C (A、指环境幽静生活安逸的地方。借指一种空想的脱离现实斗争的美好境界。B、形容建筑物高大华丽。C、最先受到攻击或遭到灾难。D、比喻差别极大。)

19.言外之意:当下媒体的炒作对于一个人的成名起着至关重要的作用,但是过犹不及,过火的炒作也会使一些明星成为“流星”,昙花一现,随风而逝。(意思对即可)

20.思路点拨:①成熟既要有对美好的追求,又要有对不完美的包容。②成熟是在对残缺的接纳的学习中培养起来的。③成熟是在对美好的追求中培养起来的。(既可以辩证的立意,也可以单独立意。)

同课章节目录