第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 64.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-01 08:06:39 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第 2 课

诸侯纷争与变法运动

列国纷争与华夏认同

经济发展与变法运动

孔子老子与百家争鸣

课程标准

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;

了解老子、孔子学说;

通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

目录

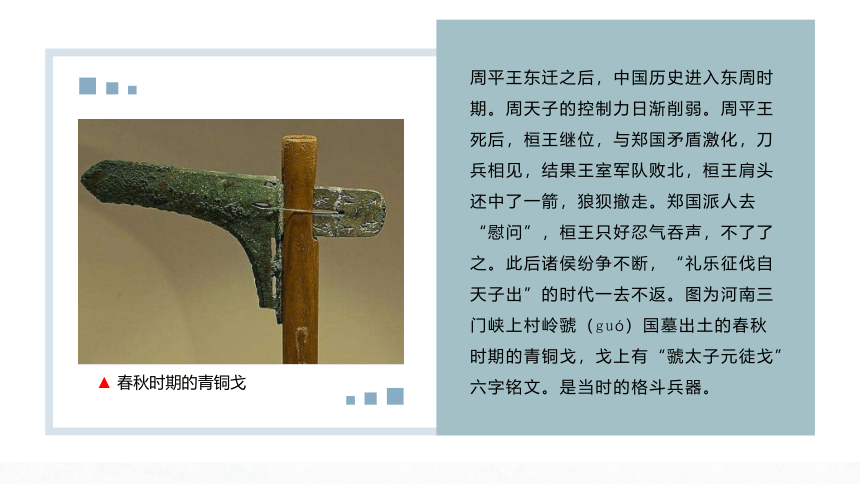

周平王东迁之后,中国历史进入东周时期。周天子的控制力日渐削弱。周平王死后,桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。郑国派人去“慰问”,桓王只好忍气吞声,不了了之。此后诸侯纷争不断,“礼乐征伐自天子出”的时代一去不返。图为河南三门峡上村岭虢(guó)国墓出土的春秋时期的青铜戈,戈上有“虢太子元徒戈”六字铭文。是当时的格斗兵器。

▲ 春秋时期的青铜戈

列国纷争与华夏认同

PART 01

1、列国纷争

材料1:周有天下,裂土田而瓜分之,设五等,邦群后。布履星罗,四周于天下,轮运而辐集;合为朝觐会同,离为守臣扞城。——柳宗元《封建论》

材料2:平王之时,周室衰微,诸侯强并弱……政由方伯。——史记《周本纪》

问:从材料1 到材料2体现了什么问题?为什么会这样的结果?

(1)背景:

铁犁牛耕的出现,生产力的发展。

井田制逐渐瓦解

分封建制、宗法制逐渐瓦解,礼乐制度破坏。

分封拱卫王室到造成分裂割据

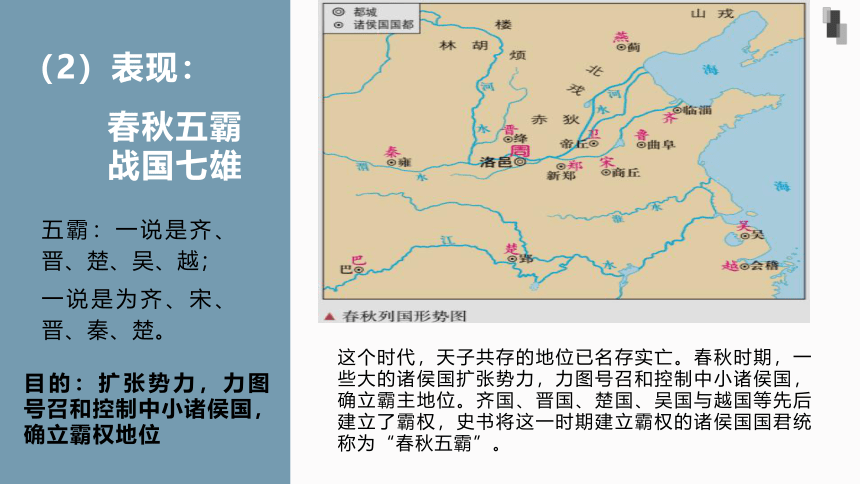

(2)表现:

五霸:一说是齐、晋、楚、吴、越;

一说是为齐、宋、晋、秦、楚。

这个时代,天子共存的地位已名存实亡。春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位。齐国、晋国、楚国、吴国与越国等先后建立了霸权,史书将这一时期建立霸权的诸侯国国君统称为“春秋五霸”。

目的:扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸权地位

春秋五霸战国七雄

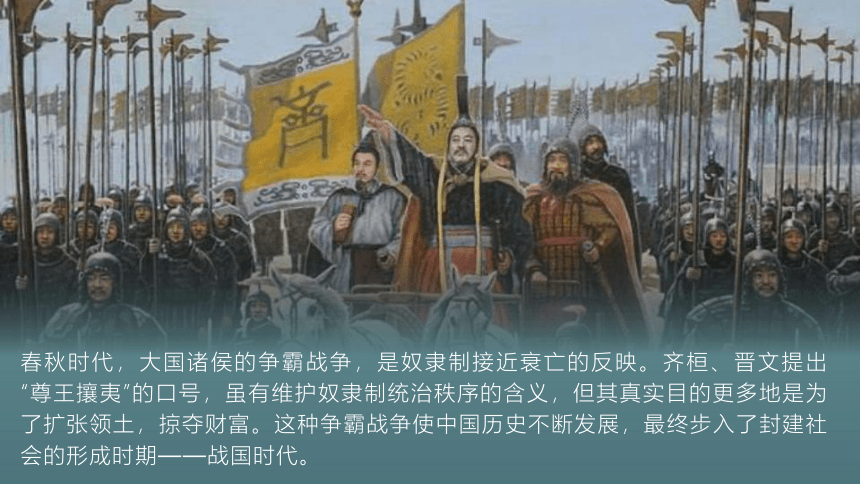

春秋时代,大国诸侯的争霸战争,是奴隶制接近衰亡的反映。齐桓、晋文提出“尊王攘夷”的口号,虽有维护奴隶制统治秩序的含义,但其真实目的更多地是为了扩张领土,掠夺财富。这种争霸战争使中国历史不断发展,最终步入了封建社会的形成时期——战国时代。

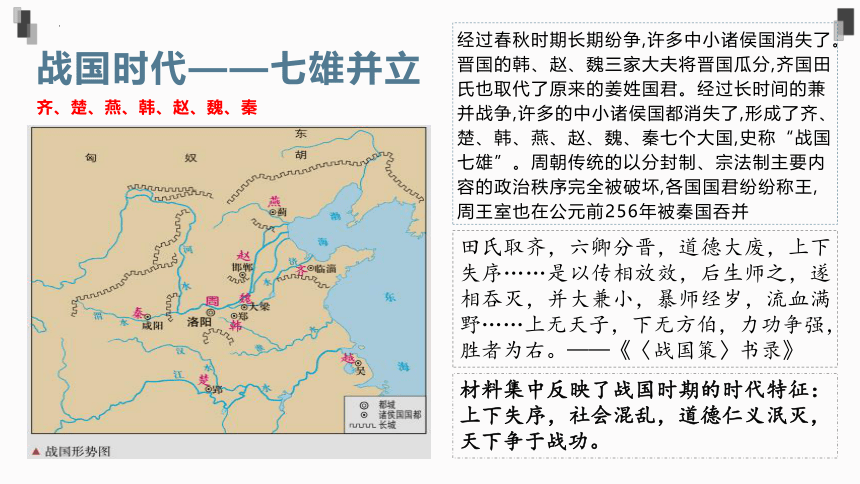

战国时代——七雄并立

齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

材料集中反映了战国时期的时代特征:上下失序,社会混乱,道德仁义泯灭,天下争于战功。

经过春秋时期长期纷争,许多中小诸侯国消失了。晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分,齐国田氏也取代了原来的姜姓国君。经过长时间的兼并战争,许多的中小诸侯国都消失了,形成了齐、楚、韩、燕、赵、魏、秦七个大国,史称“战国七雄”。周朝传统的以分封制、宗法制主要内容的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王,周王室也在公元前256年被秦国吞并

(3)影响

促进了奴隶制的衰亡,为社会发展和新制度的产生创造了条件。

加强了华夏族和周边各部落的联系、交往、融合,华夏族进一步发展壮大。

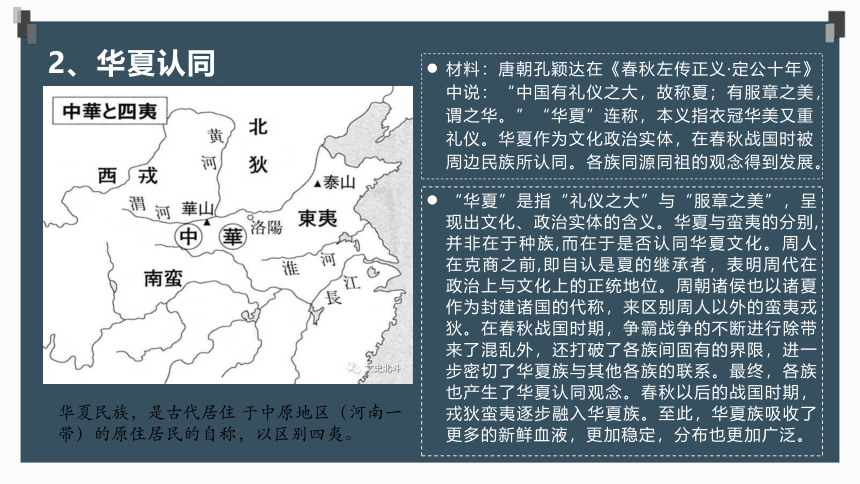

2、华夏认同

“华夏”是指“礼仪之大”与“服章之美”,呈现出文化、政治实体的含义。华夏与蛮夷的分别,并非在于种族,而在于是否认同华夏文化。周人在克商之前,即自认是夏的继承者,表明周代在政治上与文化上的正统地位。周朝诸侯也以诸夏作为封建诸国的代称,来区别周人以外的蛮夷戎狄。在春秋战国时期,争霸战争的不断进行除带来了混乱外,还打破了各族间固有的界限,进一步密切了华夏族与其他各族的联系。最终,各族也产生了华夏认同观念。春秋以后的战国时期,戎狄蛮夷逐步融入华夏族。至此,华夏族吸收了更多的新鲜血液,更加稳定,分布也更加广泛。

华夏民族,是古代居住 于中原地区(河南一带)的原住居民的自称,以区别四夷。

材料:唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源同祖的观念得到发展。

经济发展与变法运动

PART 02

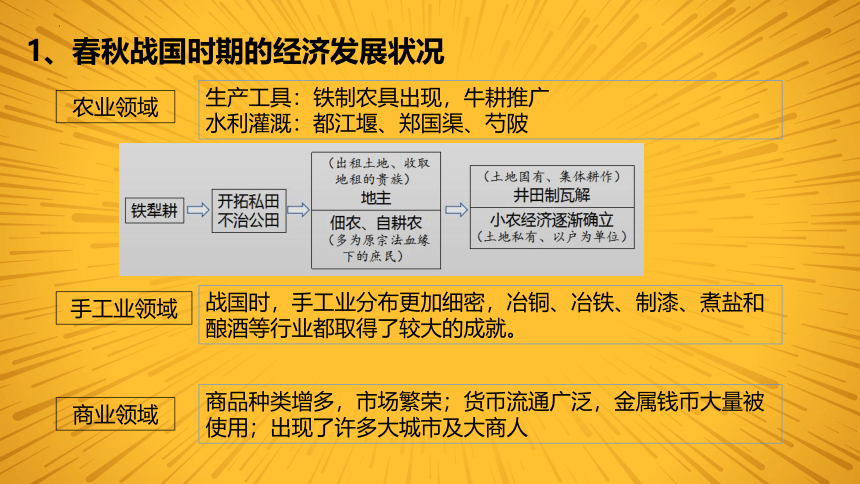

1、春秋战国时期的经济发展状况

农业领域

生产工具:铁制农具出现,牛耕推广

水利灌溉:都江堰、郑国渠、芍陂

手工业领域

战国时,手工业分布更加细密,冶铜、冶铁、制漆、煮盐和酿酒等行业都取得了较大的成就。

商业领域

商品种类增多,市场繁荣;货币流通广泛,金属钱币大量被使用;出现了许多大城市及大商人

农业:

铁制农具

牛耕

都江堰

郑国渠

手工业

纹饰极尽奢华的战国蟠螭纹青铜鼎

战国彩漆木雕小座屏

货币

2、战国时期的变法运动

原因:战国兼并战争日益剧烈

目的:富国强兵,提高统治效率

代表:商鞅变法

结果:通过变法,推动了社会转型,逐步建立建立了代表封建地主阶级利益的君主专制中央集权郡县官僚制国家

【商鞅变法】

时间:公元前356年

主要内容:重农抑商,奖励耕织;奖励军功,剥夺和限制贵族特权;强制大家庭拆散为个体小家庭;废除井田制,授田于百姓;在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免。

特点:持续时间最长,涉及面最广,改革最为彻底。

影响:变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(1)材料中“治世不一道,便国不必法古”是什么意思?

(2)概括出现第二段材料现象的主要原因

?

试一试

?

试一试

治理国家不能用一种方法,富国不必效法古制。

合乎秦国的国情顺应历史发展潮流。

学思之窗

商鞅由卫入秦后向秦孝公说:

治世不一道,便国不必法古。汤、武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多。

——《史记·商君列传》

(变法)行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记·商君列传》

回顾前面两大内容:大时代背景

政治:分封制、宗法制以及礼乐制等都被破坏,王室衰微,群雄并起,诸侯争霸,为加强实力诸侯们需要富国强兵,改革变法成为时代的潮流;

经济:铁犁牛耕的使用和推广,生产力提高,井田制瓦解,土地私有制逐渐确立,新兴地主阶级要求分享权力;(地主阶级要求推翻旧制度,建立和强化封建专制统治)

思想文化上出现百家争鸣的繁荣局面,法家学说成为各国变法的理论;

思想

孔子老子与百家争鸣

PART 03

1、百家争鸣局面的出现

“百家”泛指数量多;“争鸣”指争论和辩难。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。百家争鸣在前期和中期,主要表现为争鸣,后期表现为合流,争鸣是在争鸣中吸收,吸收是为了更好地争鸣。争鸣只是探讨问题,合流才是向解决问题迈进。

概念

认识:一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

经济:①铁制农具和牛耕的逐步推广;②土地私有制的确立,井田制的崩溃;

政治:①分封制崩溃,宗法制遭到破坏,诸侯进行争霸与兼并与兼并战争;

诸侯出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。

社会:各国纷争提供了相对自由宽松的社会环境

阶级关系:士阶层的崛起;

思想文化:私学兴起,从“学在官府”逐步过渡到“学在民间”,私学的兴盛造就了一批人才

根本原因:战国时期的社会大变革

2、背景

3、代表

孔子、老子、孟子、荀子、庄子、墨子

孔子

孔氏,名丘,字仲尼,中国古代思想家,教育家,儒家学派创始人。孔子生活在“礼崩乐坏”的春秋晚期,他希望用法先王、行德治的方法,使当时混乱的社会得到稳定,人民的痛苦得以减轻。孔子的言论,由他的门人整理为《论语》,《论语》是研究孔子思想的主要依据。

▲孔子(公元前551

—前479)

孔子的思想成就和文化贡献 领域 核心 内容

思想学说 政治思想 “仁”和“礼 ” “仁者爱人”“克己复礼”;

“为政以德”

注重政治与人事,对鬼神敬而远之

教育思想 有教无类、因材施教、全面发展 知之为知之,不知为不知;礼、乐、身、御、书、数

文化贡献 创办私学;整理文化典籍 弟子三千,儒家五经

老子

老子即老聃,道家学派创始者,相传为春秋时期鲁国人。其著作《道德经》是由其门人追记老子遗说,由楚人环渊整理编纂而成。老子思想体现了朴素辩证法思想,对后世影响巨大。

老子的哲学思想和政治主张 领域 核心 内容

思想学说 哲学思想 1. "道"是万物的本源 2.朴素辨证法思想 “道”是世界的根本;

事物具有相反的方面转化的规律。

政治主张 “无为而治” “小国寡民”

思想评价 哲学思想:探索宇宙起源和演变;对中国文化产生深远影响 政治主张:消极悲观的态度

学习聚焦

孔子和老子分别是我国儒家学派和道家学派的创始人。他们的思想在我国历史上产生了深远影响。

思考: 孔子的思想在当时有什么积极意义?他的思想又有哪些局限性?

进步:孔子“仁”、“仁政”、“德治”思想,主张以爱人之心处理社会关系;创办私学,“有教无类”等思想,有利于构建和谐社会,推动中国教育事业的发展。

消极:主张“礼”,即主张主张恢复西周的礼乐制度,这不适应当时社会发展潮流

孟子

(前372年-前289年),名轲,字子舆。鲁国人。中国古代著名思想家、教育家,儒家代表人物。著有《孟子》一书。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。

奠定基础

体系完整

孔子 孟子 荀子

时 期 春秋 战国中期 战国末期

仁的思想 爱人 仁政 仁义

民本思想 以德治民 民贵君轻 君舟民水

人性论 性相近 性善论 性恶论

荀子(约公元前313-前238,)名况,字卿。著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物,时人尊称“荀卿”。荀子对儒家思想有所发展,提倡性恶论,常被与孟子的性善论比较。

学派 代表 主要思想

道家 老子 庄子

法家 韩非子

墨家 墨子

庄子、墨子及其思想

“兼爱”、 “非攻”、 “尚贤”、节俭

用“道”来说明宇宙万物的起源和演变、政治上主张“无为而治”、朴素的辩证法思想

历史向前发展、政治改革、主张法治和君主专制中央集权

4、百家争鸣的意义

百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映;

是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动;

为新兴地主阶级登上舞台奠定了思想理论基础;

成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远

诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“依法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

认识:“把依法治国与以德治国紧密结合起来”

本讲结束,谢谢!

第 2 课

诸侯纷争与变法运动

列国纷争与华夏认同

经济发展与变法运动

孔子老子与百家争鸣

课程标准

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;

了解老子、孔子学说;

通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

目录

周平王东迁之后,中国历史进入东周时期。周天子的控制力日渐削弱。周平王死后,桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走。郑国派人去“慰问”,桓王只好忍气吞声,不了了之。此后诸侯纷争不断,“礼乐征伐自天子出”的时代一去不返。图为河南三门峡上村岭虢(guó)国墓出土的春秋时期的青铜戈,戈上有“虢太子元徒戈”六字铭文。是当时的格斗兵器。

▲ 春秋时期的青铜戈

列国纷争与华夏认同

PART 01

1、列国纷争

材料1:周有天下,裂土田而瓜分之,设五等,邦群后。布履星罗,四周于天下,轮运而辐集;合为朝觐会同,离为守臣扞城。——柳宗元《封建论》

材料2:平王之时,周室衰微,诸侯强并弱……政由方伯。——史记《周本纪》

问:从材料1 到材料2体现了什么问题?为什么会这样的结果?

(1)背景:

铁犁牛耕的出现,生产力的发展。

井田制逐渐瓦解

分封建制、宗法制逐渐瓦解,礼乐制度破坏。

分封拱卫王室到造成分裂割据

(2)表现:

五霸:一说是齐、晋、楚、吴、越;

一说是为齐、宋、晋、秦、楚。

这个时代,天子共存的地位已名存实亡。春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位。齐国、晋国、楚国、吴国与越国等先后建立了霸权,史书将这一时期建立霸权的诸侯国国君统称为“春秋五霸”。

目的:扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸权地位

春秋五霸战国七雄

春秋时代,大国诸侯的争霸战争,是奴隶制接近衰亡的反映。齐桓、晋文提出“尊王攘夷”的口号,虽有维护奴隶制统治秩序的含义,但其真实目的更多地是为了扩张领土,掠夺财富。这种争霸战争使中国历史不断发展,最终步入了封建社会的形成时期——战国时代。

战国时代——七雄并立

齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

材料集中反映了战国时期的时代特征:上下失序,社会混乱,道德仁义泯灭,天下争于战功。

经过春秋时期长期纷争,许多中小诸侯国消失了。晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分,齐国田氏也取代了原来的姜姓国君。经过长时间的兼并战争,许多的中小诸侯国都消失了,形成了齐、楚、韩、燕、赵、魏、秦七个大国,史称“战国七雄”。周朝传统的以分封制、宗法制主要内容的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王,周王室也在公元前256年被秦国吞并

(3)影响

促进了奴隶制的衰亡,为社会发展和新制度的产生创造了条件。

加强了华夏族和周边各部落的联系、交往、融合,华夏族进一步发展壮大。

2、华夏认同

“华夏”是指“礼仪之大”与“服章之美”,呈现出文化、政治实体的含义。华夏与蛮夷的分别,并非在于种族,而在于是否认同华夏文化。周人在克商之前,即自认是夏的继承者,表明周代在政治上与文化上的正统地位。周朝诸侯也以诸夏作为封建诸国的代称,来区别周人以外的蛮夷戎狄。在春秋战国时期,争霸战争的不断进行除带来了混乱外,还打破了各族间固有的界限,进一步密切了华夏族与其他各族的联系。最终,各族也产生了华夏认同观念。春秋以后的战国时期,戎狄蛮夷逐步融入华夏族。至此,华夏族吸收了更多的新鲜血液,更加稳定,分布也更加广泛。

华夏民族,是古代居住 于中原地区(河南一带)的原住居民的自称,以区别四夷。

材料:唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源同祖的观念得到发展。

经济发展与变法运动

PART 02

1、春秋战国时期的经济发展状况

农业领域

生产工具:铁制农具出现,牛耕推广

水利灌溉:都江堰、郑国渠、芍陂

手工业领域

战国时,手工业分布更加细密,冶铜、冶铁、制漆、煮盐和酿酒等行业都取得了较大的成就。

商业领域

商品种类增多,市场繁荣;货币流通广泛,金属钱币大量被使用;出现了许多大城市及大商人

农业:

铁制农具

牛耕

都江堰

郑国渠

手工业

纹饰极尽奢华的战国蟠螭纹青铜鼎

战国彩漆木雕小座屏

货币

2、战国时期的变法运动

原因:战国兼并战争日益剧烈

目的:富国强兵,提高统治效率

代表:商鞅变法

结果:通过变法,推动了社会转型,逐步建立建立了代表封建地主阶级利益的君主专制中央集权郡县官僚制国家

【商鞅变法】

时间:公元前356年

主要内容:重农抑商,奖励耕织;奖励军功,剥夺和限制贵族特权;强制大家庭拆散为个体小家庭;废除井田制,授田于百姓;在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免。

特点:持续时间最长,涉及面最广,改革最为彻底。

影响:变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(1)材料中“治世不一道,便国不必法古”是什么意思?

(2)概括出现第二段材料现象的主要原因

?

试一试

?

试一试

治理国家不能用一种方法,富国不必效法古制。

合乎秦国的国情顺应历史发展潮流。

学思之窗

商鞅由卫入秦后向秦孝公说:

治世不一道,便国不必法古。汤、武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多。

——《史记·商君列传》

(变法)行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记·商君列传》

回顾前面两大内容:大时代背景

政治:分封制、宗法制以及礼乐制等都被破坏,王室衰微,群雄并起,诸侯争霸,为加强实力诸侯们需要富国强兵,改革变法成为时代的潮流;

经济:铁犁牛耕的使用和推广,生产力提高,井田制瓦解,土地私有制逐渐确立,新兴地主阶级要求分享权力;(地主阶级要求推翻旧制度,建立和强化封建专制统治)

思想文化上出现百家争鸣的繁荣局面,法家学说成为各国变法的理论;

思想

孔子老子与百家争鸣

PART 03

1、百家争鸣局面的出现

“百家”泛指数量多;“争鸣”指争论和辩难。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。百家争鸣在前期和中期,主要表现为争鸣,后期表现为合流,争鸣是在争鸣中吸收,吸收是为了更好地争鸣。争鸣只是探讨问题,合流才是向解决问题迈进。

概念

认识:一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

经济:①铁制农具和牛耕的逐步推广;②土地私有制的确立,井田制的崩溃;

政治:①分封制崩溃,宗法制遭到破坏,诸侯进行争霸与兼并与兼并战争;

诸侯出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。

社会:各国纷争提供了相对自由宽松的社会环境

阶级关系:士阶层的崛起;

思想文化:私学兴起,从“学在官府”逐步过渡到“学在民间”,私学的兴盛造就了一批人才

根本原因:战国时期的社会大变革

2、背景

3、代表

孔子、老子、孟子、荀子、庄子、墨子

孔子

孔氏,名丘,字仲尼,中国古代思想家,教育家,儒家学派创始人。孔子生活在“礼崩乐坏”的春秋晚期,他希望用法先王、行德治的方法,使当时混乱的社会得到稳定,人民的痛苦得以减轻。孔子的言论,由他的门人整理为《论语》,《论语》是研究孔子思想的主要依据。

▲孔子(公元前551

—前479)

孔子的思想成就和文化贡献 领域 核心 内容

思想学说 政治思想 “仁”和“礼 ” “仁者爱人”“克己复礼”;

“为政以德”

注重政治与人事,对鬼神敬而远之

教育思想 有教无类、因材施教、全面发展 知之为知之,不知为不知;礼、乐、身、御、书、数

文化贡献 创办私学;整理文化典籍 弟子三千,儒家五经

老子

老子即老聃,道家学派创始者,相传为春秋时期鲁国人。其著作《道德经》是由其门人追记老子遗说,由楚人环渊整理编纂而成。老子思想体现了朴素辩证法思想,对后世影响巨大。

老子的哲学思想和政治主张 领域 核心 内容

思想学说 哲学思想 1. "道"是万物的本源 2.朴素辨证法思想 “道”是世界的根本;

事物具有相反的方面转化的规律。

政治主张 “无为而治” “小国寡民”

思想评价 哲学思想:探索宇宙起源和演变;对中国文化产生深远影响 政治主张:消极悲观的态度

学习聚焦

孔子和老子分别是我国儒家学派和道家学派的创始人。他们的思想在我国历史上产生了深远影响。

思考: 孔子的思想在当时有什么积极意义?他的思想又有哪些局限性?

进步:孔子“仁”、“仁政”、“德治”思想,主张以爱人之心处理社会关系;创办私学,“有教无类”等思想,有利于构建和谐社会,推动中国教育事业的发展。

消极:主张“礼”,即主张主张恢复西周的礼乐制度,这不适应当时社会发展潮流

孟子

(前372年-前289年),名轲,字子舆。鲁国人。中国古代著名思想家、教育家,儒家代表人物。著有《孟子》一书。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。

奠定基础

体系完整

孔子 孟子 荀子

时 期 春秋 战国中期 战国末期

仁的思想 爱人 仁政 仁义

民本思想 以德治民 民贵君轻 君舟民水

人性论 性相近 性善论 性恶论

荀子(约公元前313-前238,)名况,字卿。著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物,时人尊称“荀卿”。荀子对儒家思想有所发展,提倡性恶论,常被与孟子的性善论比较。

学派 代表 主要思想

道家 老子 庄子

法家 韩非子

墨家 墨子

庄子、墨子及其思想

“兼爱”、 “非攻”、 “尚贤”、节俭

用“道”来说明宇宙万物的起源和演变、政治上主张“无为而治”、朴素的辩证法思想

历史向前发展、政治改革、主张法治和君主专制中央集权

4、百家争鸣的意义

百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映;

是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动;

为新兴地主阶级登上舞台奠定了思想理论基础;

成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远

诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“依法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

认识:“把依法治国与以德治国紧密结合起来”

本讲结束,谢谢!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进