【分章复习 全程方略 人教版】2014年春高中历史必修二(知识构建+真题重体验):第五单元 中国近现代社会生活的变迁 阶段复习课(27张ppt)

文档属性

| 名称 | 【分章复习 全程方略 人教版】2014年春高中历史必修二(知识构建+真题重体验):第五单元 中国近现代社会生活的变迁 阶段复习课(27张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-04-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。阶段复习课

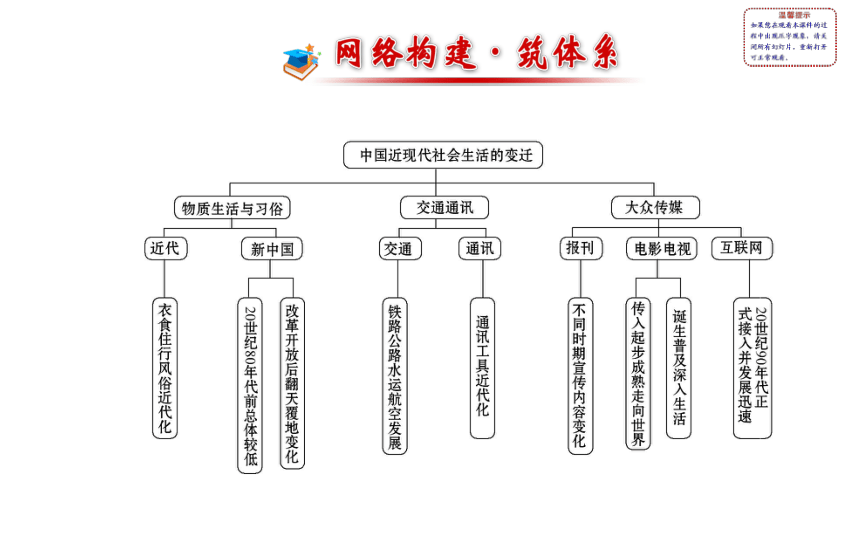

第五单元 在西方工业文明的影响下,中国近现代的社会生活发生显著变化。无论在衣食住行、风俗习惯,还是在交通通讯、大众传媒等方面,都出现了新的特征。

1.物质生活和社会习俗的变迁:鸦片战争后,在西方工业文明的冲击下,在通商口岸和一些大城市,西方文化逐步渗透到国民生活中,出现了“洋布”“洋装”、西餐馆和西式建筑,并且随着政治运动的开展,“断发”“不缠足”逐渐被人们所接受。新中国成立后,特别是改革开放以来,随着社会主义经济的发展,人民的生活水平有了很大提高,民众的生活面貌发生了翻天覆地的变化。 2.交通工具和通讯工具的进步:鸦片战争后,西方的铁路、轮船等新式交通工具传入中国,之后,电报、电话也随之而来,但是这些变化明显带有半殖民地半封建社会的烙印。新中国成立后,中国的交通、通讯事业迅速发展,不仅加快了人们的生活节奏,而且大大提升了人们的生活质量。 3.大众传媒的变迁:近现代以来,中国的大众传媒事业不断发展,报刊业从19世纪中期开始起步,在戊戌变法、辛亥革命、新民主主义革命、改革开放等不同历史时期发挥了重要作用,有助于唤醒民众、促进精神文明建设;影视事业,从无到有到蜚声世界,有助于开阔人们视野,促进社会发展;互联网迅速发展,深入人们日常生活,改变着人们的生产、学习、娱乐方式。 一、近现代以来影响中国人民社会生活变迁的因素及影响

1.近代:

(1)“欧风美雨”的潜移默化。西方国家资本的注入,把以工业文明、科学文明和生活方式为核心的近代文明移植到了中国。 (2)中国资本主义经济发展的结果。清政府、民国临时政府、南京国民政府前期也一度比较注重发展近代工业,对民众的社会生活产生了深远影响,为近代物质生活和风俗的变迁提供了物质基础。

(3)先进的中国人掀起的向西方学习的新思潮的推动。洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动极大地推动了近代社会生活的巨变。 2.现代:

(1)新中国成立初期:中国人民作了国家的主人,1953年“一五”计划以来经济建设的全面发展;1956年三大改造完成后确立的社会主义制度具有无比优越性;但由于实行单一的计划经济,加以“左”的思想干扰,人民的生活水平总体上还比较低下。

(2)改革开放以来:中共十一届三中全会以来,党和政府以经济建设为中心,进行改革开放,促进了经济的迅速发展;党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标,关注民生;科学技术的发展,尤其是信息化社会的到来;中国加入世界贸易组织,对外开放进一步扩大,顺应了世界经济的全球化趋势。 3.影响:

(1)中国人民社会生活发生显著变化,增添了新内容,客观上促进了近代社会的文明与进步。

(2)具有明显的半殖民地半封建社会烙印,加重了中国社会殖民化的色彩。

(3)促进了自由、民主、平等思想在中国的传播,推动中国社会的发展。【典题训练】(2013·淄博模拟)1912年9月8日《申报》称“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名状”。对此理解较为准确的是 ( )

A.20世纪初中国服饰种类繁多,应有尽有

B.辛亥革命导致中国人着装混乱,没有统一的标准

C.辛亥革命使中国社会转型加剧,从穿着打扮可见一斑

D.中国服饰最流行的是西装和中山装,其他服饰不受欢迎

【解析】选C。材料反映的是辛亥革命后受西方文化影响,中国服饰发生变化,故B不正确;A错在“应有尽有”;西装和中山装是服饰的新变化,但传统的长袍马褂仍存在,土洋并存是这一时期服饰特征,故D错。 二、中国社会生活的四次大变迁【典题训练】(2013·珠海模拟)《上海洋场竹枝词》:“往来如织密如麻,满眼汽车与电车;谁说中华生命重,噬人虎口日增加。”“欲保安全维秩序,认明红绿两边灯。”下列说法正确的是 ( )

A.当时的汽车又称蒸汽机车

B.材料反映上海已进入立体交通时代

C.该现象反映了中国交通近代化历程

D.此种现象最早出现于19世纪末【解析】选C。汽车是第二次工业革命时期的主要发明,是以内燃机为动力的,故A错误;材料说明了近代上海有电车和汽车等交通工具,中国开始了交通的近代化,无法反映立体交通,故B错误;20世纪初汽车开始出现在上海等大城市,故D错误。故选C。1.(2013·四川文综)右图是一幅民国时

期的商品广告。据此可知 ( )

A.民国时期的广告都借助了明星代言

B.当时影视明星具有崇高的社会地位

C.这一广告突出了对产品功效的宣传

D.明星代言得到普通民众的广泛认同【解析】选C。题干广告借助明星宣传产品,目的是宣传产品的功效,提高产品的知名度,故选C。明星代言在当时属于新生事物,只是在个别地区的个别部门存在,因此A、D说法太绝对;在半殖民地半封建社会的中国,影视明星不会具有崇高的社会地位,B错误。2.(2013·江苏单科)1909年,《京华百二竹枝词》曰:“报纸于今最有功,能教民智渐开通。眼前报馆如林立,不见‘中央’有‘大同’(‘中央’‘大同’均为当时报纸名称)。”这一描述表明 ( )

A.报纸宣传成为变革根本动力

B.描述者倡导报纸产业多元化

C.描述者肯定报纸的教化功能

D.报纸舆论受到专制政府控制【解析】选C。A中“变革根本动力”说法错误,B中“报纸产业多元化”不能从材料中反映出来。题干材料中“报纸于今最有功,能教民智渐开通”表明报纸具有教化功能。D中“报纸舆论受到专制政府控制”从材料中也不能反映出来。3.(2012·浙江文综)1862年6月26日,《上海新报》一则某商行售卖“外国杂货”的广告云:新到什锦饼干、酸果、洋醋、吕宋烟、白兰地、小面镜仔、东洋竹篮仔等。这反映出

( )

A.社会经济结构的变动 B.国人办报事业的发展

C.物质生活时尚的变化 D.百姓衣食住行的西化【解析】选C。A中要注意对“经济结构的变动”这一历史概念的正确理解。根据所学知识,中国近代经济结构的变动主要是指自然经济的逐渐瓦解,外国资本主义经济的入侵和中国民族工业的兴起与商品经济的发展。题干材料无此信息,A不可选。题干只提及一份报纸,未涉及报刊业“发展”的问题,而且未提及其所属究竟是国人还是外国人,因此B不可选;题干材料涉及的都是生活中用到的小物件,这属于生活时尚范畴,而且结合时间1862年,可知当时国门被打开,洋货涌入,正在悄然改变着中国人的生活。题干内容无法体现“衣食住行”这样全面的概念,而且题干只是提及有洋货出售,并未提及销售情况,“西化”一词无从谈起,D不可选。4.(2011·天津文综)某报以“新陈代谢”为题刊文:“新内阁成,旧内阁灭;新官制成,旧官制灭;新教育兴,旧教育灭……”文中所说的这些现象应当发生于 ( )

A.1898-1900年 B.1901-1911年

C.1912-1927年 D.1928-1937年

【解析】选C。新内阁、新官制、新教育,这一系列的新现象都是在辛亥革命及其以后的一段时间内出现的,故选C。A、B是还处于清政府统治之下的时期。D是国民政府统治时期。5.(2011·江苏单科)下图为民国年间天津同升和帽庄出售其仿制的西式帽的广告。对此理解正确的是 ( )①该帽一定程度上抵制了洋帽的输入

②中国社会生活受到西方文明的冲击

③广告主要宣传了博士帽的实用功能

④帽式的差异体现出男尊女卑的观念

A.②③ B.①②

C.①③④ D.①②③④【解析】选B。图片广告“时髦男女”说明广告主要宣传该帽时尚功能,故③不准确。图片本身并不能反映出男尊女卑的观念,故④理解有误。“天津同升和帽庄出售其仿制的西式帽”表明国产“西式帽”一定程度上抵制了洋帽的输入,但本质上体现了中国社会生活受到西方文明的冲击。故①②都是正确的,答案为B。6.(2011·浙江文综)据地方志记载,民国时期某城市“旧式婚姻居十之七八,新式者不过十之二三”。对此理解错误的是

( )

A.旧式婚礼因为简便节约更为流行

B.城市尚且如此守旧,更不要说乡村

C.婚姻习俗的新旧变迁有一个过程

D.传统的婚姻观念仍为多数人所坚持

【解析】选A。因为婚姻习俗的总体趋势是删繁就简,旧式婚姻强调父母之命,媒妁之言,相当繁琐。习俗的演变,城乡差异巨大,B是正确的推断;C正确地表达了婚姻习俗演变的历史过程;从材料中“旧式婚姻居十之七八”可以推断出D的合理性。

第五单元 在西方工业文明的影响下,中国近现代的社会生活发生显著变化。无论在衣食住行、风俗习惯,还是在交通通讯、大众传媒等方面,都出现了新的特征。

1.物质生活和社会习俗的变迁:鸦片战争后,在西方工业文明的冲击下,在通商口岸和一些大城市,西方文化逐步渗透到国民生活中,出现了“洋布”“洋装”、西餐馆和西式建筑,并且随着政治运动的开展,“断发”“不缠足”逐渐被人们所接受。新中国成立后,特别是改革开放以来,随着社会主义经济的发展,人民的生活水平有了很大提高,民众的生活面貌发生了翻天覆地的变化。 2.交通工具和通讯工具的进步:鸦片战争后,西方的铁路、轮船等新式交通工具传入中国,之后,电报、电话也随之而来,但是这些变化明显带有半殖民地半封建社会的烙印。新中国成立后,中国的交通、通讯事业迅速发展,不仅加快了人们的生活节奏,而且大大提升了人们的生活质量。 3.大众传媒的变迁:近现代以来,中国的大众传媒事业不断发展,报刊业从19世纪中期开始起步,在戊戌变法、辛亥革命、新民主主义革命、改革开放等不同历史时期发挥了重要作用,有助于唤醒民众、促进精神文明建设;影视事业,从无到有到蜚声世界,有助于开阔人们视野,促进社会发展;互联网迅速发展,深入人们日常生活,改变着人们的生产、学习、娱乐方式。 一、近现代以来影响中国人民社会生活变迁的因素及影响

1.近代:

(1)“欧风美雨”的潜移默化。西方国家资本的注入,把以工业文明、科学文明和生活方式为核心的近代文明移植到了中国。 (2)中国资本主义经济发展的结果。清政府、民国临时政府、南京国民政府前期也一度比较注重发展近代工业,对民众的社会生活产生了深远影响,为近代物质生活和风俗的变迁提供了物质基础。

(3)先进的中国人掀起的向西方学习的新思潮的推动。洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动极大地推动了近代社会生活的巨变。 2.现代:

(1)新中国成立初期:中国人民作了国家的主人,1953年“一五”计划以来经济建设的全面发展;1956年三大改造完成后确立的社会主义制度具有无比优越性;但由于实行单一的计划经济,加以“左”的思想干扰,人民的生活水平总体上还比较低下。

(2)改革开放以来:中共十一届三中全会以来,党和政府以经济建设为中心,进行改革开放,促进了经济的迅速发展;党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标,关注民生;科学技术的发展,尤其是信息化社会的到来;中国加入世界贸易组织,对外开放进一步扩大,顺应了世界经济的全球化趋势。 3.影响:

(1)中国人民社会生活发生显著变化,增添了新内容,客观上促进了近代社会的文明与进步。

(2)具有明显的半殖民地半封建社会烙印,加重了中国社会殖民化的色彩。

(3)促进了自由、民主、平等思想在中国的传播,推动中国社会的发展。【典题训练】(2013·淄博模拟)1912年9月8日《申报》称“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名状”。对此理解较为准确的是 ( )

A.20世纪初中国服饰种类繁多,应有尽有

B.辛亥革命导致中国人着装混乱,没有统一的标准

C.辛亥革命使中国社会转型加剧,从穿着打扮可见一斑

D.中国服饰最流行的是西装和中山装,其他服饰不受欢迎

【解析】选C。材料反映的是辛亥革命后受西方文化影响,中国服饰发生变化,故B不正确;A错在“应有尽有”;西装和中山装是服饰的新变化,但传统的长袍马褂仍存在,土洋并存是这一时期服饰特征,故D错。 二、中国社会生活的四次大变迁【典题训练】(2013·珠海模拟)《上海洋场竹枝词》:“往来如织密如麻,满眼汽车与电车;谁说中华生命重,噬人虎口日增加。”“欲保安全维秩序,认明红绿两边灯。”下列说法正确的是 ( )

A.当时的汽车又称蒸汽机车

B.材料反映上海已进入立体交通时代

C.该现象反映了中国交通近代化历程

D.此种现象最早出现于19世纪末【解析】选C。汽车是第二次工业革命时期的主要发明,是以内燃机为动力的,故A错误;材料说明了近代上海有电车和汽车等交通工具,中国开始了交通的近代化,无法反映立体交通,故B错误;20世纪初汽车开始出现在上海等大城市,故D错误。故选C。1.(2013·四川文综)右图是一幅民国时

期的商品广告。据此可知 ( )

A.民国时期的广告都借助了明星代言

B.当时影视明星具有崇高的社会地位

C.这一广告突出了对产品功效的宣传

D.明星代言得到普通民众的广泛认同【解析】选C。题干广告借助明星宣传产品,目的是宣传产品的功效,提高产品的知名度,故选C。明星代言在当时属于新生事物,只是在个别地区的个别部门存在,因此A、D说法太绝对;在半殖民地半封建社会的中国,影视明星不会具有崇高的社会地位,B错误。2.(2013·江苏单科)1909年,《京华百二竹枝词》曰:“报纸于今最有功,能教民智渐开通。眼前报馆如林立,不见‘中央’有‘大同’(‘中央’‘大同’均为当时报纸名称)。”这一描述表明 ( )

A.报纸宣传成为变革根本动力

B.描述者倡导报纸产业多元化

C.描述者肯定报纸的教化功能

D.报纸舆论受到专制政府控制【解析】选C。A中“变革根本动力”说法错误,B中“报纸产业多元化”不能从材料中反映出来。题干材料中“报纸于今最有功,能教民智渐开通”表明报纸具有教化功能。D中“报纸舆论受到专制政府控制”从材料中也不能反映出来。3.(2012·浙江文综)1862年6月26日,《上海新报》一则某商行售卖“外国杂货”的广告云:新到什锦饼干、酸果、洋醋、吕宋烟、白兰地、小面镜仔、东洋竹篮仔等。这反映出

( )

A.社会经济结构的变动 B.国人办报事业的发展

C.物质生活时尚的变化 D.百姓衣食住行的西化【解析】选C。A中要注意对“经济结构的变动”这一历史概念的正确理解。根据所学知识,中国近代经济结构的变动主要是指自然经济的逐渐瓦解,外国资本主义经济的入侵和中国民族工业的兴起与商品经济的发展。题干材料无此信息,A不可选。题干只提及一份报纸,未涉及报刊业“发展”的问题,而且未提及其所属究竟是国人还是外国人,因此B不可选;题干材料涉及的都是生活中用到的小物件,这属于生活时尚范畴,而且结合时间1862年,可知当时国门被打开,洋货涌入,正在悄然改变着中国人的生活。题干内容无法体现“衣食住行”这样全面的概念,而且题干只是提及有洋货出售,并未提及销售情况,“西化”一词无从谈起,D不可选。4.(2011·天津文综)某报以“新陈代谢”为题刊文:“新内阁成,旧内阁灭;新官制成,旧官制灭;新教育兴,旧教育灭……”文中所说的这些现象应当发生于 ( )

A.1898-1900年 B.1901-1911年

C.1912-1927年 D.1928-1937年

【解析】选C。新内阁、新官制、新教育,这一系列的新现象都是在辛亥革命及其以后的一段时间内出现的,故选C。A、B是还处于清政府统治之下的时期。D是国民政府统治时期。5.(2011·江苏单科)下图为民国年间天津同升和帽庄出售其仿制的西式帽的广告。对此理解正确的是 ( )①该帽一定程度上抵制了洋帽的输入

②中国社会生活受到西方文明的冲击

③广告主要宣传了博士帽的实用功能

④帽式的差异体现出男尊女卑的观念

A.②③ B.①②

C.①③④ D.①②③④【解析】选B。图片广告“时髦男女”说明广告主要宣传该帽时尚功能,故③不准确。图片本身并不能反映出男尊女卑的观念,故④理解有误。“天津同升和帽庄出售其仿制的西式帽”表明国产“西式帽”一定程度上抵制了洋帽的输入,但本质上体现了中国社会生活受到西方文明的冲击。故①②都是正确的,答案为B。6.(2011·浙江文综)据地方志记载,民国时期某城市“旧式婚姻居十之七八,新式者不过十之二三”。对此理解错误的是

( )

A.旧式婚礼因为简便节约更为流行

B.城市尚且如此守旧,更不要说乡村

C.婚姻习俗的新旧变迁有一个过程

D.传统的婚姻观念仍为多数人所坚持

【解析】选A。因为婚姻习俗的总体趋势是删繁就简,旧式婚姻强调父母之命,媒妁之言,相当繁琐。习俗的演变,城乡差异巨大,B是正确的推断;C正确地表达了婚姻习俗演变的历史过程;从材料中“旧式婚姻居十之七八”可以推断出D的合理性。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势