10 青山处处埋忠骨课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 10 青山处处埋忠骨课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-01 14:46:04 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

10.青山处处埋忠骨

题目的典故

“青山处处埋忠骨”改自“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣。”这是刻在杭州西湖岳王墓石柱上的一副对联。

也有一句诗是“只解沙场为国死,何须马革裹尸还。”出自徐锡麟的《出塞》。

历史背景

1950年6月27日,美国出兵侵略朝鲜,并派第七舰队开进台湾海峡。面对美军对中国东 北近邻的入侵和对我国安全的威胁,中共中央作出出兵朝鲜的重大战略决策。10月8日,毛泽东在《给中国人民志愿军的命令》中指出:“协同朝鲜同志向侵略者作战并争取光荣的胜利。”这表明了中国出兵朝鲜的性质、目的以及对取得胜利的信心。随后,举国上下兴起了轰轰烈烈的“抗美援朝,保家卫国”运动。“抗美援朝,保家卫国”也成了50年代前期中国最为流行的口号之一。

历史背景

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。27日,美国政府宣布武装干涉朝鲜内政,派兵入侵朝鲜,并不顾我国政府的多次声明和警告,把战火烧到我国东北边境,严重威胁我国的安全。对此,中共中央作了抗美援朝、保家卫国的战略决策。中国人民志愿军由彭德怀任司令员,于10月19日跨过鸭绿江,开赴前线,同朝鲜人民军并肩作战,以实际行动热情地投入到了轰轰烈烈的抗美援朝运动中。

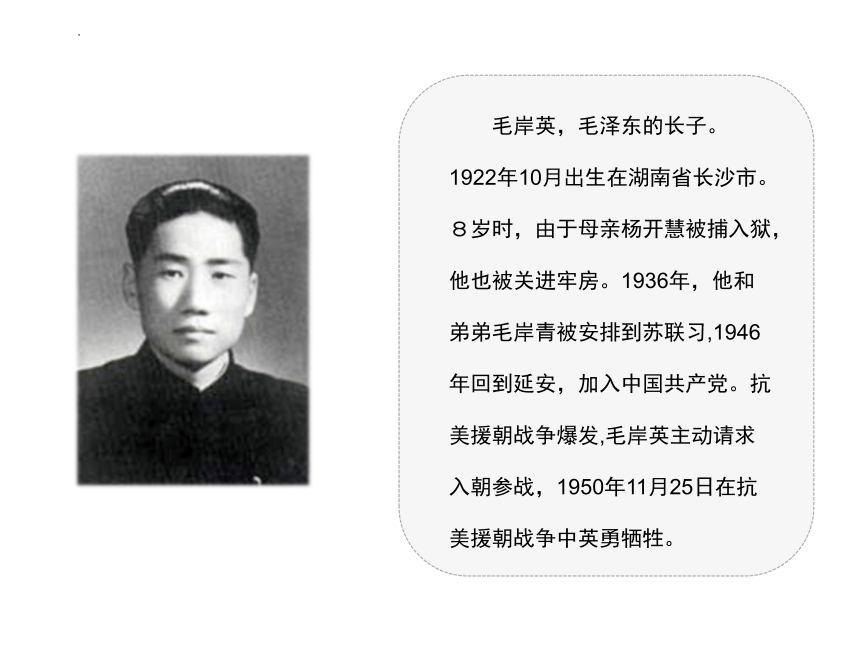

毛岸英,毛泽东的长子。1922年10月出生在湖南省长沙市。8岁时,由于母亲杨开慧被捕入狱,他也被关进牢房。1936年,他和弟弟毛岸青被安排到苏联习,1946年回到延安,加入中国共产党。抗美援朝战争爆发,毛岸英主动请求入朝参战,1950年11月25日在抗美援朝战争中英勇牺牲。

我会认

彭德怀 拟定 参谋 奔赴 特殊

péng

nǐ

àn

chóu chú

踌 躇 黯然 马革

gé

móu

fù

shū

默读课文,思考:课文讲了一件什么事

这篇课文讲了毛泽东的爱子毛岸英在( )中光荣牺牲,毛泽东惊悉这个噩耗后( )的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东( )。

抗美援朝

极度痛苦

常人的感情,伟人的胸怀

分别用一句简明的话归纳从朝鲜发来的三封电报的主要内容。

毛岸英牺牲的消息。

志愿军司令部请示是否将遗体运回国。

朝鲜方面要求把毛岸英葬在朝鲜。

①从见到这封电报起,毛主席整整一天没说一句话,只是一支

接着一支地吸着烟。桌子上的饭菜已经热了几次。

②“岸英!岸英!”毛主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁

地喃喃着。

以上是主席的( )、( )和

( )的描写,从中我可以体会到主席

( )的心情。

语言

动作

神态

思念和悲痛

刚接到电报

句子赏析

那一次次的分离,岸英不都平平安安回到自己的身边来了吗?

运用了反问修辞手法。加强语气,把本来已确定的思想表现得更加鲜明、强烈,感彩更为鲜明。

当“志愿军司令部请示是否将遗体运回国”“朝鲜方面要求把岸英葬在朝鲜”时,毛主席是什么心情?从哪里看出来的?

(1)“毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。”

(2)“哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是国家主席,就要搞特殊。”

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

毛主席对爱子无限的思念。

毛主席此时也面临着一个艰难的抉择。

动作

神态

12年后,岸英的妻子思齐第一次赴朝鲜为岸英扫墓时,此时主席已近七十,七十的老人这样说:“思齐,到了那,要告诉岸英:你也是代表我去给他扫墓的。告诉他,我们去晚了。告诉他,我无法去看他,请他原谅。告诉他,爸爸想他,爱他……”

资料共享

为了中国人民的解放事业,毛主席的一家,先后牺牲了6位亲人。

如47岁的弟弟毛泽民;

28岁的妻子杨开慧;

28岁的儿子毛岸英;

29岁的小弟毛泽覃;

24岁的堂妹毛泽健;

19岁的侄儿毛楚雄。

不仅如此,还有5位亲生子女有的不知去向,有的下落不明,有的过早夭折……

资料共享

讨论交流

毛主席要在电报记录稿上签字时,他是什么心情?从哪里看出来的

(1)“毛主席下意识地踌躇了一会儿。”

(2)“毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录稿放在上面。”

透过这句话,我们仿佛看到了夜深人静时,一位慈爱的父亲在床上辗转反侧,仿佛听到了漫漫长夜,一位慈爱的父亲在床上失声痛哭。是啊,老来丧子谁不哀痛!我们读着这句话,心里忽地又一沉,此时此刻,千言万语,都变得苍白无力,此时收笔,留给我们的是深深地震撼:毛主席是平凡的,更是伟大的。

下面是被泪水打湿的枕巾。

毛泽东,他是一个平凡的父亲,因为他深深爱着他的儿子;他是一个伟大的父亲,因为他的心里装着是千千万万的子民。让我们记住这样一个平凡而又伟大的父亲。记住 “青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。”

2013年,中国与韩国本着友好协商、务实合作的精神,达成了将在韩志愿军烈士遗骸归还中国的协议。从2014年到2019年,韩方已向中方连续六年移交共599位中国人民志愿军烈士遗骸。

10.青山处处埋忠骨

题目的典故

“青山处处埋忠骨”改自“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣。”这是刻在杭州西湖岳王墓石柱上的一副对联。

也有一句诗是“只解沙场为国死,何须马革裹尸还。”出自徐锡麟的《出塞》。

历史背景

1950年6月27日,美国出兵侵略朝鲜,并派第七舰队开进台湾海峡。面对美军对中国东 北近邻的入侵和对我国安全的威胁,中共中央作出出兵朝鲜的重大战略决策。10月8日,毛泽东在《给中国人民志愿军的命令》中指出:“协同朝鲜同志向侵略者作战并争取光荣的胜利。”这表明了中国出兵朝鲜的性质、目的以及对取得胜利的信心。随后,举国上下兴起了轰轰烈烈的“抗美援朝,保家卫国”运动。“抗美援朝,保家卫国”也成了50年代前期中国最为流行的口号之一。

历史背景

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。27日,美国政府宣布武装干涉朝鲜内政,派兵入侵朝鲜,并不顾我国政府的多次声明和警告,把战火烧到我国东北边境,严重威胁我国的安全。对此,中共中央作了抗美援朝、保家卫国的战略决策。中国人民志愿军由彭德怀任司令员,于10月19日跨过鸭绿江,开赴前线,同朝鲜人民军并肩作战,以实际行动热情地投入到了轰轰烈烈的抗美援朝运动中。

毛岸英,毛泽东的长子。1922年10月出生在湖南省长沙市。8岁时,由于母亲杨开慧被捕入狱,他也被关进牢房。1936年,他和弟弟毛岸青被安排到苏联习,1946年回到延安,加入中国共产党。抗美援朝战争爆发,毛岸英主动请求入朝参战,1950年11月25日在抗美援朝战争中英勇牺牲。

我会认

彭德怀 拟定 参谋 奔赴 特殊

péng

nǐ

àn

chóu chú

踌 躇 黯然 马革

gé

móu

fù

shū

默读课文,思考:课文讲了一件什么事

这篇课文讲了毛泽东的爱子毛岸英在( )中光荣牺牲,毛泽东惊悉这个噩耗后( )的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东( )。

抗美援朝

极度痛苦

常人的感情,伟人的胸怀

分别用一句简明的话归纳从朝鲜发来的三封电报的主要内容。

毛岸英牺牲的消息。

志愿军司令部请示是否将遗体运回国。

朝鲜方面要求把毛岸英葬在朝鲜。

①从见到这封电报起,毛主席整整一天没说一句话,只是一支

接着一支地吸着烟。桌子上的饭菜已经热了几次。

②“岸英!岸英!”毛主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁

地喃喃着。

以上是主席的( )、( )和

( )的描写,从中我可以体会到主席

( )的心情。

语言

动作

神态

思念和悲痛

刚接到电报

句子赏析

那一次次的分离,岸英不都平平安安回到自己的身边来了吗?

运用了反问修辞手法。加强语气,把本来已确定的思想表现得更加鲜明、强烈,感彩更为鲜明。

当“志愿军司令部请示是否将遗体运回国”“朝鲜方面要求把岸英葬在朝鲜”时,毛主席是什么心情?从哪里看出来的?

(1)“毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。”

(2)“哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是国家主席,就要搞特殊。”

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

毛主席对爱子无限的思念。

毛主席此时也面临着一个艰难的抉择。

动作

神态

12年后,岸英的妻子思齐第一次赴朝鲜为岸英扫墓时,此时主席已近七十,七十的老人这样说:“思齐,到了那,要告诉岸英:你也是代表我去给他扫墓的。告诉他,我们去晚了。告诉他,我无法去看他,请他原谅。告诉他,爸爸想他,爱他……”

资料共享

为了中国人民的解放事业,毛主席的一家,先后牺牲了6位亲人。

如47岁的弟弟毛泽民;

28岁的妻子杨开慧;

28岁的儿子毛岸英;

29岁的小弟毛泽覃;

24岁的堂妹毛泽健;

19岁的侄儿毛楚雄。

不仅如此,还有5位亲生子女有的不知去向,有的下落不明,有的过早夭折……

资料共享

讨论交流

毛主席要在电报记录稿上签字时,他是什么心情?从哪里看出来的

(1)“毛主席下意识地踌躇了一会儿。”

(2)“毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录稿放在上面。”

透过这句话,我们仿佛看到了夜深人静时,一位慈爱的父亲在床上辗转反侧,仿佛听到了漫漫长夜,一位慈爱的父亲在床上失声痛哭。是啊,老来丧子谁不哀痛!我们读着这句话,心里忽地又一沉,此时此刻,千言万语,都变得苍白无力,此时收笔,留给我们的是深深地震撼:毛主席是平凡的,更是伟大的。

下面是被泪水打湿的枕巾。

毛泽东,他是一个平凡的父亲,因为他深深爱着他的儿子;他是一个伟大的父亲,因为他的心里装着是千千万万的子民。让我们记住这样一个平凡而又伟大的父亲。记住 “青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。”

2013年,中国与韩国本着友好协商、务实合作的精神,达成了将在韩志愿军烈士遗骸归还中国的协议。从2014年到2019年,韩方已向中方连续六年移交共599位中国人民志愿军烈士遗骸。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地