6《哈姆莱特(节选)》课件(共22张PPT)+2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 6《哈姆莱特(节选)》课件(共22张PPT)+2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 59.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-28 18:17:27 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

哈姆莱特(节选) 莎士比亚

教学目标

1.了解莎士比亚思想主张、代表作品;

2.知晓《哈姆莱特》故事梗概,分析节选部分剧本内容,思考哈姆莱特与现实之间的各种冲突;(重点)

3.结合电影片段,品读哈姆莱特“内心独白”,分析人物形象,感受其“忧郁”性格;(重点、难点)

4.结合时代背景探究造成哈姆莱特悲剧结局的原因,理解剧作家在这个人物身上寄托的理想和对现实的批判;(重点、难点)

5.拓展延伸古希腊悲剧、莎士比亚的悲剧,了解亚里士多德《诗学》中对悲剧的看法,结合《窦娥冤》分析对比中西方传统戏剧的差异。

莎士比亚(1564-1616),英国戏剧之父,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”,本·琼斯称他是“时代的灵魂”。

生于英国斯特拉特福镇的一个商人家庭。从小就爱好戏剧,20岁后来到伦敦,先在剧院当勤杂工、马夫,后在剧团做演员、导演、编剧,晚年回到故乡,1616年逝世。莎士比亚勤奋好学,他接触了古代文化和意大利文艺复兴时期的文学艺术,并接受了人文主义思想,这些都为他的戏剧创作打下了深厚的基础。

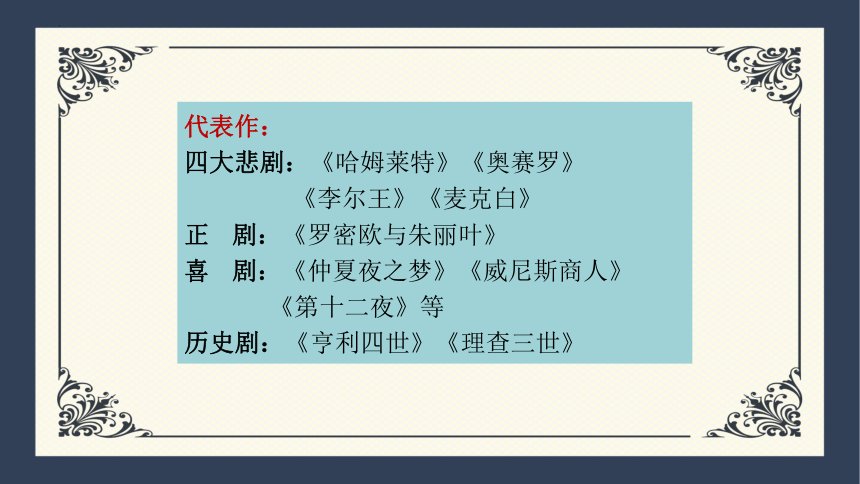

代表作:

四大悲剧:《哈姆莱特》《奥赛罗》

《李尔王》《麦克白》

正 剧:《罗密欧与朱丽叶》

喜 剧:《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《第十二夜》等

历史剧:《亨利四世》《理查三世》

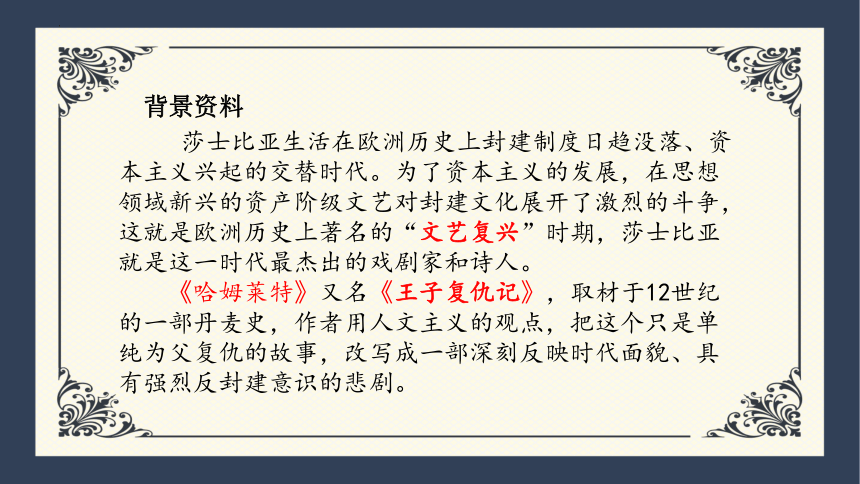

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期,莎士比亚就是这一时代最杰出的戏剧家和诗人。

《哈姆莱特》又名《王子复仇记》,取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。

背景资料

剧情简介

1

2

3

4

5

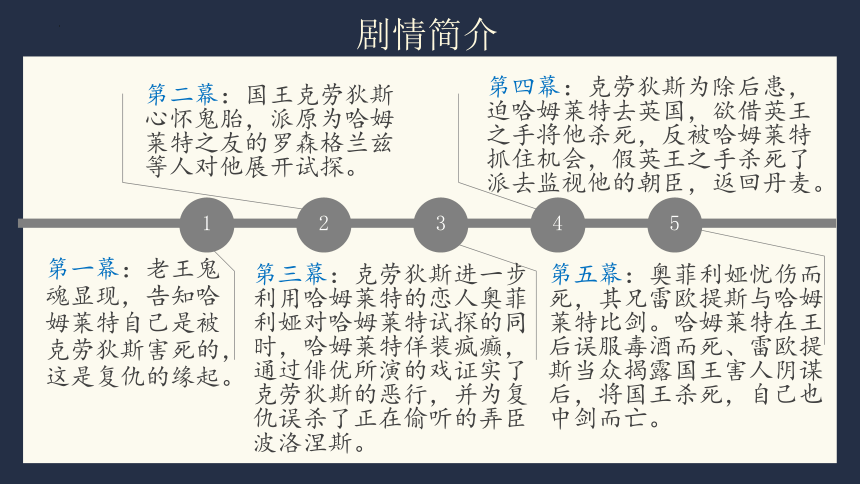

第一幕:老王鬼魂显现,告知哈姆莱特自己是被克劳狄斯害死的,这是复仇的缘起。

第三幕:克劳狄斯进一步利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听的弄臣波洛涅斯。

第五幕:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋后,将国王杀死,自己也中剑而亡。

第二幕:国王克劳狄斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第四幕:克劳狄斯为除后患,迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

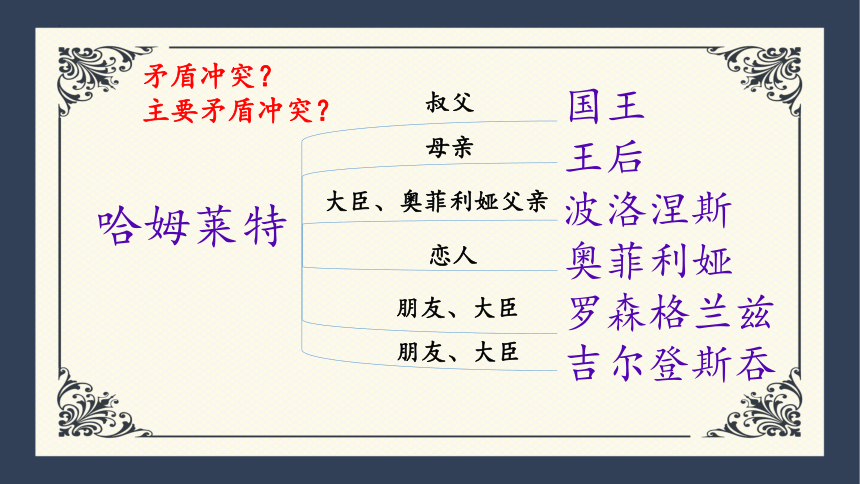

国王

王后

波洛涅斯

奥菲利娅

罗森格兰兹

吉尔登斯吞

哈姆莱特

叔父

母亲

朋友、大臣

朋友、大臣

恋人

大臣、奥菲利娅父亲

矛盾冲突?

主要矛盾冲突?

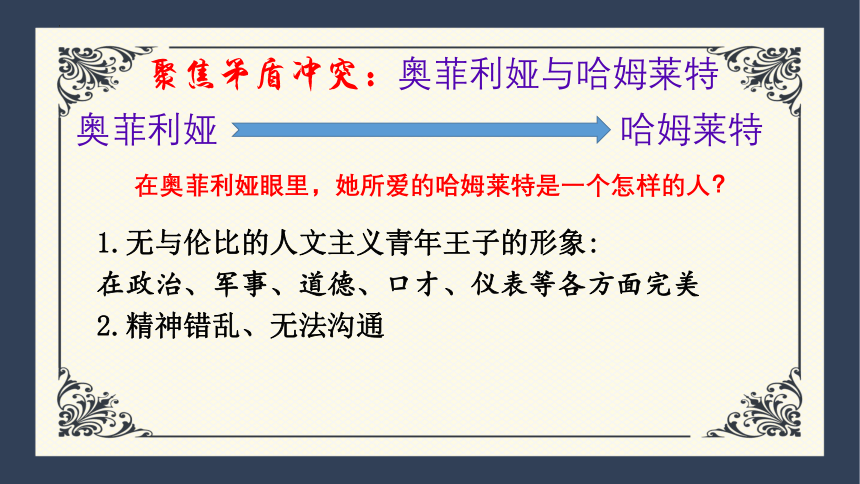

聚焦矛盾冲突:奥菲利娅与哈姆莱特

奥菲利娅

哈姆莱特

在奥菲利娅眼里,她所爱的哈姆莱特是一个怎样的人?

1.无与伦比的人文主义青年王子的形象:

在政治、军事、道德、口才、仪表等各方面完美

2.精神错乱、无法沟通

聚焦矛盾冲突:奥菲利娅与哈姆莱特

奥菲利娅

哈姆莱特

哈姆莱特与奥菲利娅的对白,说的都是疯话吗?为什么?请举例说明。

1.哈姆莱特的很多话都是直逼现实的,直接反映了现实问题:对美丽与贞洁的思考,嘲讽天下女人烟视媚行、淫声浪气。(母亲改嫁)

2.一方面是装疯的表现,另一方面是在用这样的方式告诫她,在这样污浊的社会上很难保全自我:反复强调让奥菲利娅出家。

偏执

聚焦矛盾冲突

奥菲利娅与哈姆莱特

1.所爱之人是敌人之女的矛盾冲突。

2.因无法沟通产生误解后的矛盾冲突。

阅读“生存还是毁灭……不要忘记替我忏悔我的罪孽”这段经典独白,分析他复杂的内心世界。

聚焦矛盾冲突

哈姆莱特自我冲突(内心独白):

①生存还是毁灭的冲突(生与死的冲突);

②忍受命运的摆布苟且偷生还是反抗人世苦难奋力拼搏的冲突;

③审慎思维与行动的冲突。

(内心独白段落实际上反映的是哈姆莱恩对理想的动摇与坚守、新旧思想的抉择)

聚焦矛盾冲突

忧郁厌世

软弱迟疑

优柔寡断(内心充满矛盾,

时而有幻灭感、无力感)

勇敢

忧郁的王子

解读人物:哈姆莱特

快乐王子

哈姆莱特是丹麦王子,生活富足,天资聪颖,为人正直、英俊健康、多才多艺,对世间一切都抱有乐观态度,大学里全面接受了人文主义的思想,赞美人、弘扬人性、鄙视恶性,是个理想的人文主义者。

怀抱理想的乐观的人文主义者

忧郁王子

面对父死母嫁,王位被篡夺的严酷现实,哈姆莱特感到悲痛、耻辱、气愤。叔父的阴谋被揭露,整个丹麦王室充满着罪恶,好友的背叛,让汉姆莱特像一夜间遭到严霜袭击的娇花,精神颓唐,痛苦和忧虑使他变成了一个“忧郁王子”。可见,梦幻破灭的哈姆莱特成了一个面对重重矛盾精神无所寄托的“流浪儿”。

精神无所寄托的“流浪儿”

延宕王子

黑暗混乱的现实,让汉姆莱特意识到自己的责任不仅在于报杀父之仇,而且要重整乾坤,面对宏大的目标,一直处于决心行动但又不知道如何行动的两难之中。

肩负重整乾坤的进退两难的斗士

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。当时矛盾斗争激化,社会动荡的风雷已隐约可闻。为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期,莎士比亚就是这一时代最杰出的戏剧家和诗人。哈姆莱特是丹麦古代的王子,莎士比亚故意以超越时代的误差将哈姆莱特搬到伊丽莎白统治末年的英国现实中来。此时的英国,社会矛盾激化,宫廷生活挥霍浪费,社会动乱不堪,王室与资产阶级的矛盾越来越尖锐。莎士比亚借哈姆莱特之口,无情地揭露了当时社会的黑暗与不平,充分表现了他的人文主义思想。

补充资料1:写作背景

十四到十七世纪 欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。

补充资料2:文艺复兴

人文主义:人文主义是欧洲文艺复兴时期资产阶级反对封建斗争的思想武器,也是这一时期资产阶级进步文学的中心思想,这时的斗争锋芒是针对中世纪封建主义世界观,特别是天主教会的宗教世界观的人文主义思想的主要内容是:用人性反对神权;用个性解放反对禁欲主义;用理性反对蒙昧;拥护中央集权,反对封建割据等。

补充资料3:人文主义

如何看待哈姆莱特身上的延宕?

敌人强大,导致其思想和行动上的迟缓犹疑也就可以得到解释。但其“延宕”性格最根本的成因则要从哈姆莱特人物本身的特性去寻找。

首先,哈姆莱特是人文主义者,学识丰富、修养极高。他坚守人性原则和道德伦理,对爱情、美德、贞洁有纯洁的信仰。他对自己叔父和母亲的做法必然有极大的仇恨。但作为人文主义者,他又天生善良慈悲,有不忍之心。他对母亲说:“免得你那种可怜的神气反会妨碍我的冷酷的决心。”他复仇的对象又是有血缘关系的叔父,这使得他陷入了自己所坚守的人性原则和道德伦理的反背,而无论复仇与否,都无法逃脱出这种矛盾的怪圈。

哈姆莱特又是极富智慧的。当他看到了人性的丑恶,看到了人文主义的局限性与现实的黑暗,他开始思考人生。这种思考能够帮助他脱离道义的牵绊,但同时又陷入了更深层的迷茫。“复仇”本身的意义在生命虚无的侵蚀下消减,宗法和道义的理由就不再有足够的力量推动“复仇”的行动。这些思考是哈姆莱特动用理性的结果,也是其“延宕”性格最深层的原因。

——綦文多《理性的曙光:哈姆莱特“延宕”的性格之谜》

歌德认为:哈姆莱特是一个美丽、纯洁而又道德高尚的人,但他又是一个天性软弱,意志薄弱的人,所以当“一件伟大的责任担负在一个不能胜任的人身上”悲剧就不可避免;

别林斯基认为:哈姆莱特的延宕主要是来自外部环境和个人心性,即一个人文主义者想要彻底改变世界、消灭罪恶而在行动上的审慎选择所致。

国王

波洛涅斯

奥菲利娅

罗森格兰兹

吉尔登斯吞

居心叵测

佞臣

幼稚天真

背叛友情

背叛友情

自我伪装——自我暴露

聚焦矛盾冲突

哈姆莱特还是陨落了,他虽完成了复仇,但是丢掉了性命,母亲被毒酒毒死,爱人自杀,结局很悲惨。是什么造成了哈姆莱特的悲剧呢?

主观原因:哈姆莱特是人文主义者,但他不成熟,不具有斗争到底的坚定信心,面对困难往往悲观、抑郁、迷茫、恍惚,他们的斗争往往英雄主义,孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

客观原因:他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

哈姆莱特(节选) 莎士比亚

教学目标

1.了解莎士比亚思想主张、代表作品;

2.知晓《哈姆莱特》故事梗概,分析节选部分剧本内容,思考哈姆莱特与现实之间的各种冲突;(重点)

3.结合电影片段,品读哈姆莱特“内心独白”,分析人物形象,感受其“忧郁”性格;(重点、难点)

4.结合时代背景探究造成哈姆莱特悲剧结局的原因,理解剧作家在这个人物身上寄托的理想和对现实的批判;(重点、难点)

5.拓展延伸古希腊悲剧、莎士比亚的悲剧,了解亚里士多德《诗学》中对悲剧的看法,结合《窦娥冤》分析对比中西方传统戏剧的差异。

莎士比亚(1564-1616),英国戏剧之父,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”,本·琼斯称他是“时代的灵魂”。

生于英国斯特拉特福镇的一个商人家庭。从小就爱好戏剧,20岁后来到伦敦,先在剧院当勤杂工、马夫,后在剧团做演员、导演、编剧,晚年回到故乡,1616年逝世。莎士比亚勤奋好学,他接触了古代文化和意大利文艺复兴时期的文学艺术,并接受了人文主义思想,这些都为他的戏剧创作打下了深厚的基础。

代表作:

四大悲剧:《哈姆莱特》《奥赛罗》

《李尔王》《麦克白》

正 剧:《罗密欧与朱丽叶》

喜 剧:《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《第十二夜》等

历史剧:《亨利四世》《理查三世》

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期,莎士比亚就是这一时代最杰出的戏剧家和诗人。

《哈姆莱特》又名《王子复仇记》,取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。

背景资料

剧情简介

1

2

3

4

5

第一幕:老王鬼魂显现,告知哈姆莱特自己是被克劳狄斯害死的,这是复仇的缘起。

第三幕:克劳狄斯进一步利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听的弄臣波洛涅斯。

第五幕:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋后,将国王杀死,自己也中剑而亡。

第二幕:国王克劳狄斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第四幕:克劳狄斯为除后患,迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

国王

王后

波洛涅斯

奥菲利娅

罗森格兰兹

吉尔登斯吞

哈姆莱特

叔父

母亲

朋友、大臣

朋友、大臣

恋人

大臣、奥菲利娅父亲

矛盾冲突?

主要矛盾冲突?

聚焦矛盾冲突:奥菲利娅与哈姆莱特

奥菲利娅

哈姆莱特

在奥菲利娅眼里,她所爱的哈姆莱特是一个怎样的人?

1.无与伦比的人文主义青年王子的形象:

在政治、军事、道德、口才、仪表等各方面完美

2.精神错乱、无法沟通

聚焦矛盾冲突:奥菲利娅与哈姆莱特

奥菲利娅

哈姆莱特

哈姆莱特与奥菲利娅的对白,说的都是疯话吗?为什么?请举例说明。

1.哈姆莱特的很多话都是直逼现实的,直接反映了现实问题:对美丽与贞洁的思考,嘲讽天下女人烟视媚行、淫声浪气。(母亲改嫁)

2.一方面是装疯的表现,另一方面是在用这样的方式告诫她,在这样污浊的社会上很难保全自我:反复强调让奥菲利娅出家。

偏执

聚焦矛盾冲突

奥菲利娅与哈姆莱特

1.所爱之人是敌人之女的矛盾冲突。

2.因无法沟通产生误解后的矛盾冲突。

阅读“生存还是毁灭……不要忘记替我忏悔我的罪孽”这段经典独白,分析他复杂的内心世界。

聚焦矛盾冲突

哈姆莱特自我冲突(内心独白):

①生存还是毁灭的冲突(生与死的冲突);

②忍受命运的摆布苟且偷生还是反抗人世苦难奋力拼搏的冲突;

③审慎思维与行动的冲突。

(内心独白段落实际上反映的是哈姆莱恩对理想的动摇与坚守、新旧思想的抉择)

聚焦矛盾冲突

忧郁厌世

软弱迟疑

优柔寡断(内心充满矛盾,

时而有幻灭感、无力感)

勇敢

忧郁的王子

解读人物:哈姆莱特

快乐王子

哈姆莱特是丹麦王子,生活富足,天资聪颖,为人正直、英俊健康、多才多艺,对世间一切都抱有乐观态度,大学里全面接受了人文主义的思想,赞美人、弘扬人性、鄙视恶性,是个理想的人文主义者。

怀抱理想的乐观的人文主义者

忧郁王子

面对父死母嫁,王位被篡夺的严酷现实,哈姆莱特感到悲痛、耻辱、气愤。叔父的阴谋被揭露,整个丹麦王室充满着罪恶,好友的背叛,让汉姆莱特像一夜间遭到严霜袭击的娇花,精神颓唐,痛苦和忧虑使他变成了一个“忧郁王子”。可见,梦幻破灭的哈姆莱特成了一个面对重重矛盾精神无所寄托的“流浪儿”。

精神无所寄托的“流浪儿”

延宕王子

黑暗混乱的现实,让汉姆莱特意识到自己的责任不仅在于报杀父之仇,而且要重整乾坤,面对宏大的目标,一直处于决心行动但又不知道如何行动的两难之中。

肩负重整乾坤的进退两难的斗士

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。当时矛盾斗争激化,社会动荡的风雷已隐约可闻。为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期,莎士比亚就是这一时代最杰出的戏剧家和诗人。哈姆莱特是丹麦古代的王子,莎士比亚故意以超越时代的误差将哈姆莱特搬到伊丽莎白统治末年的英国现实中来。此时的英国,社会矛盾激化,宫廷生活挥霍浪费,社会动乱不堪,王室与资产阶级的矛盾越来越尖锐。莎士比亚借哈姆莱特之口,无情地揭露了当时社会的黑暗与不平,充分表现了他的人文主义思想。

补充资料1:写作背景

十四到十七世纪 欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,主张平等。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。

补充资料2:文艺复兴

人文主义:人文主义是欧洲文艺复兴时期资产阶级反对封建斗争的思想武器,也是这一时期资产阶级进步文学的中心思想,这时的斗争锋芒是针对中世纪封建主义世界观,特别是天主教会的宗教世界观的人文主义思想的主要内容是:用人性反对神权;用个性解放反对禁欲主义;用理性反对蒙昧;拥护中央集权,反对封建割据等。

补充资料3:人文主义

如何看待哈姆莱特身上的延宕?

敌人强大,导致其思想和行动上的迟缓犹疑也就可以得到解释。但其“延宕”性格最根本的成因则要从哈姆莱特人物本身的特性去寻找。

首先,哈姆莱特是人文主义者,学识丰富、修养极高。他坚守人性原则和道德伦理,对爱情、美德、贞洁有纯洁的信仰。他对自己叔父和母亲的做法必然有极大的仇恨。但作为人文主义者,他又天生善良慈悲,有不忍之心。他对母亲说:“免得你那种可怜的神气反会妨碍我的冷酷的决心。”他复仇的对象又是有血缘关系的叔父,这使得他陷入了自己所坚守的人性原则和道德伦理的反背,而无论复仇与否,都无法逃脱出这种矛盾的怪圈。

哈姆莱特又是极富智慧的。当他看到了人性的丑恶,看到了人文主义的局限性与现实的黑暗,他开始思考人生。这种思考能够帮助他脱离道义的牵绊,但同时又陷入了更深层的迷茫。“复仇”本身的意义在生命虚无的侵蚀下消减,宗法和道义的理由就不再有足够的力量推动“复仇”的行动。这些思考是哈姆莱特动用理性的结果,也是其“延宕”性格最深层的原因。

——綦文多《理性的曙光:哈姆莱特“延宕”的性格之谜》

歌德认为:哈姆莱特是一个美丽、纯洁而又道德高尚的人,但他又是一个天性软弱,意志薄弱的人,所以当“一件伟大的责任担负在一个不能胜任的人身上”悲剧就不可避免;

别林斯基认为:哈姆莱特的延宕主要是来自外部环境和个人心性,即一个人文主义者想要彻底改变世界、消灭罪恶而在行动上的审慎选择所致。

国王

波洛涅斯

奥菲利娅

罗森格兰兹

吉尔登斯吞

居心叵测

佞臣

幼稚天真

背叛友情

背叛友情

自我伪装——自我暴露

聚焦矛盾冲突

哈姆莱特还是陨落了,他虽完成了复仇,但是丢掉了性命,母亲被毒酒毒死,爱人自杀,结局很悲惨。是什么造成了哈姆莱特的悲剧呢?

主观原因:哈姆莱特是人文主义者,但他不成熟,不具有斗争到底的坚定信心,面对困难往往悲观、抑郁、迷茫、恍惚,他们的斗争往往英雄主义,孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

客观原因:他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])