统编版六年级下册语文第一单元综合能力提优测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版六年级下册语文第一单元综合能力提优测试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

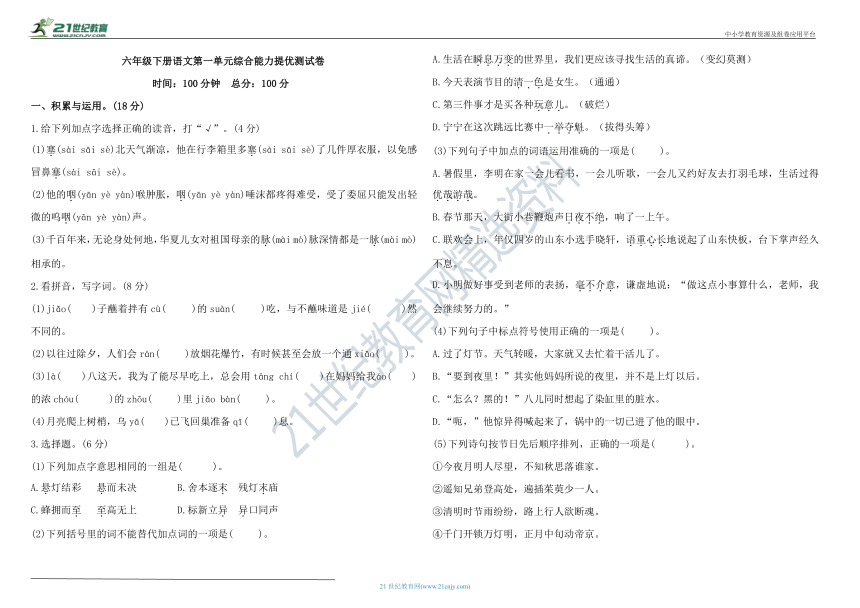

六年级下册语文第一单元综合能力提优测试卷

时间:100分钟 总分:100分

一、积累与运用。(18分)

1.给下列加点字选择正确的读音,打“√”。(4分)

(1)塞(sài sāi sè)北天气渐凉,他在行李箱里多塞(sài sāi sè)了几件厚衣服,以免感冒鼻塞(sài sāi sè)。

(2)他的咽(yān yè yàn)喉肿胀,咽(yān yè yàn)唾沫都疼得难受,受了委屈只能发出轻微的呜咽(yān yè yàn)声。

(3)千百年来,无论身处何地,华夏儿女对祖国母亲的脉(mài mò)脉深情都是一脉(mài mò)相承的。

2.看拼音,写字词。(8分)

(1)jiǎo( )子蘸着拌有cù( )的suàn( )吃,与不蘸味道是jié( )然不同的。

(2)以往过除夕,人们会rán( )放烟花爆竹,有时候甚至会放一个通xiāo( )。

(3)là( )八这天,我为了能尽早吃上,总会用tāng chí( )在妈妈给我áo( )的浓chóu( )的zhōu( )里jiǎo bàn( )。

(4)月亮爬上树梢,乌yā( )已飞回巢准备qī( )息。

3.选择题。(6分)

(1)下列加点字意思相同的一组是( )。

A.悬灯结彩 悬而未决 B.舍本逐末 残灯末庙

C.蜂拥而至 至高无上 D.标新立异 异口同声

(2)下列括号里的词不能替代加点词的一项是( )。

A.生活在瞬息万变的世界里,我们更应该寻找生活的真谛。(变幻莫测)

B.今天表演节目的清一色是女生。(通通)

C.第三件事才是买各种玩意儿。(破烂)

D.宁宁在这次跳远比赛中一举夺魁。(拔得头筹)

(3)下列句子中加点的词语运用准确的一项是( )。

A.暑假里,李明在家一会儿看书,一会儿听歌,一会儿又约好友去打羽毛球,生活过得优哉游哉。

B.春节那天,大街小巷鞭炮声日夜不绝,响了一上午。

C.联欢会上,年仅四岁的山东小选手晓轩,语重心长地说起了山东快板,台下掌声经久不息。

D.小明做好事受到老师的表扬,毫不介意,谦虚地说:“做这点小事算什么,老师,我会继续努力的。”

(4)下列句子中标点符号使用正确的一项是( )。

A.过了灯节。天气转暖,大家就又去忙着干活儿了。

B.“要到夜里!”其实他妈妈所说的夜里,并不是上灯以后。

C.“怎么?黑的!”八儿同时想起了染缸里的脏水。

D.“呃,”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

(5)下列诗句按节日先后顺序排列,正确的一项是( )。

①今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

②遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

③清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

④千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。

⑤家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

A.④③⑤②① B.③④①⑤② C.④①②③⑤ D.④③⑤①②

(6)下列对课文内容的分析不正确的一项是( )。

A.《北京的春节》详细写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天,其他的日子则一笔带过,这样写更好地突出了民俗特点。

B.《腊八粥》中,喝粥的场面写得详细,等粥的过程写得简略,这种写作手法与《北京的春节》极为相似。

C.《十五夜望月》描写的是中秋节庭院清幽的景物,诗句“不知秋思落谁家”委婉地表达了游子的思乡愁绪。

D.《藏戏》开头的三个自然段运用反问和排比,写出了藏戏戴着面具演出、演出时没有舞台、一部戏可以演三五天的特点,起到了开宗明义、开门见山的作用。

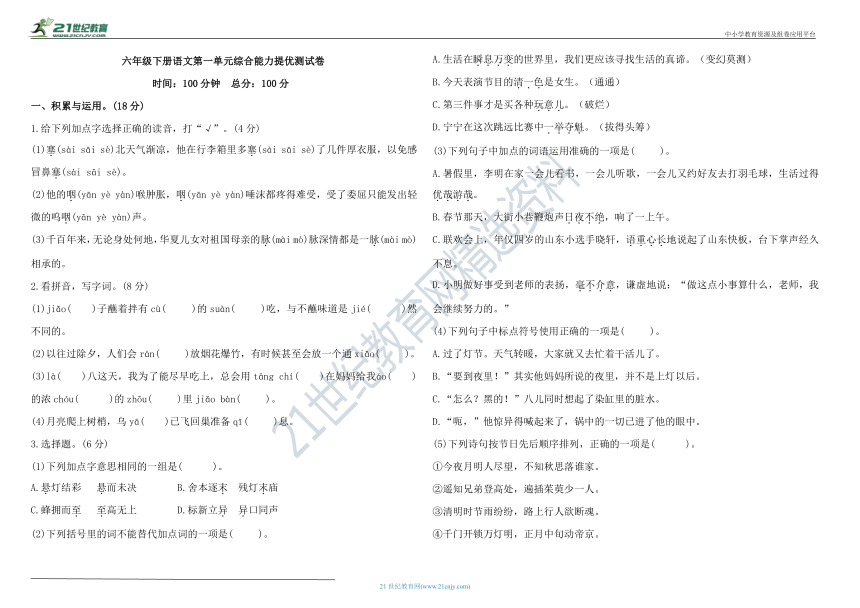

二、填空题。(9分)

1.《北京的春节》的作者是老舍,原名舒庆春,我国第一位获得“ ”称号的作家,主要作品有长篇小说《 》《 》,话剧《 》《龙须沟》等。《腊八粥》的作者是 ,原名沈岳焕,我国著名作家、历史文物研究者,主要作品有小说《 》,散文集《湘行散记》等。

2.《长歌行》告诫我们,少年是做学问的最好时光,切勿荒废:“ , !”这让我想到了颜真卿所说的“ , ”。

3.《腊八粥》这篇课文,通过对人物的 、 和 的描写,让我们体会到了八儿一家的其乐融融,感受到 给人带来的温暖。

4.《寒食》是 代诗人韩翃所写,诗中“春城”指这首诗的后两句是“ , ”。

三、生活实践题。(8分)

春节是我国民间最隆重、最热闹的传统节日。每当此时,华夏大地到处张灯结彩,竹报平安,迎春接福。让我们走进春节,看一看家乡过年的习俗吧!

【过新春】1.正月初一早餐,北方有吃饺子的传统,饺子谐音“ ”,寓意“更岁交子,吉祥如意”;南方人们喜欢吃年糕,寓含“年年高”之意,也有喜欢吃汤圆的,寓含“ ”之意。有些地方,人们还喜欢吃粽子,据说吃粽子有两种含义:一是因为“粽”和“中”音近,取“功名得中”之意,二是因为“粽”和“宗”音近,取“ ”之意。(3分)

【贴春联】2.下面几副春联贴在什么地方最合适呢?请选选。(3分)

A.花店 B.书店 C.学校

上联:古今书籍凭君选 下联:中外文章任你观( )

上联:院内桃李年年秀 下联:校中红花朵朵香( )

上联:奇花异草增春色 下联:雅菊幽兰缀市容( )

【话春节】3.随着时代的发展、生活水平的提高,人们过年的习俗悄悄发生了变化,有的人选择发短信表示新年的祝福,也有的选择外出旅游欢度春节……但是,放“开门炮”辞旧迎新,带上礼品走亲访友,舞龙灯、闹元宵等传统习俗一直保留不变。你知道为什么要保留这些传统习俗吗?谈谈你的看法。(2分)

。

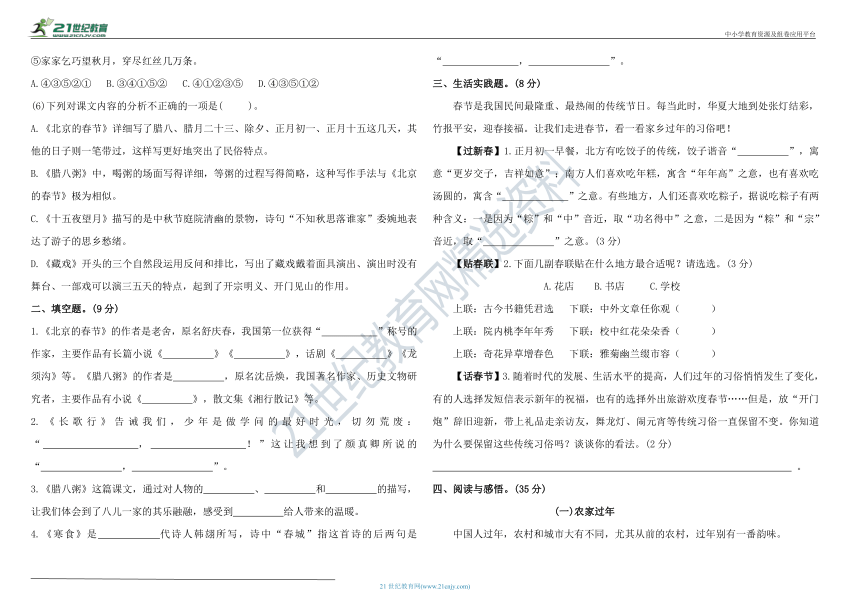

四、阅读与感悟。(35分)

(一)农家过年

中国人过年,农村和城市大有不同,尤其从前的农村,过年别有一番韵味。

每年一进腊月,就开始准备过年了。腊月初八,家家户户要煮香喷喷的腊八粥。腊月二十三,要做祭灶饼,用麻糖粘住灶王爷的嘴,送灶王爷上天,“上天言吉事,回宫降吉祥”。剃头要赶在二十七,“二十七,剃精细;二十八,剃傻瓜”。贴对联是很讲究的,“二十八,贴年画”,大门、二门、屋门贴什么,墙上、树上贴什么,都是按规矩进行的。

经过一番忙碌,终于到了除夕之夜。一家人聚在一起做年夜饭,最热闹的是包花边饺,有素的,有肉的,有包硬币的,还有包糖的。吃到硬币饺子的人是最有福气的。吃完年夜饭,大家围着火盆坐在一起,开始熬年夜。从家事年景到天下大事,拉家常话人生,直熬到小孩子犯困打盹儿。刚过凌晨就此起彼伏地响起了鞭炮声,迎接新春的到来。大人们早早打开大门,叫作“开门进宝”。各家父母再三嘱咐小孩子不能乱问、不能多说话,免得说出不吉利的话,这增添了一种庄重肃穆的气氛。

大年初一,主要是向长辈拜年,除了自己的父母、祖父母之外,还要依次向家族的近支远门拜年,三爷家、四奶家、五叔家……大人们三五成群去村中长辈家拜年,送去新春问候。小孩子们也不懈怠,穿上新衣给长辈磕头作揖,当然最让他们高兴的是可以得到压岁钱。刚过门的新媳妇则要按照亲疏远近去认门,当然也免不了户户请吃,直吃得新娘子笑口难合。

初二到初四,是走亲戚的时间。闺女回娘家,外甥看舅舅,三乡五里,路上行人如织,穿梭往来。春节的身影还没走远,元宵节又飘着雪花赶到了。漫天飞舞的洁白雪花,伴着红艳的灯笼、红艳的对联,再加上儿童们花花绿绿的衣服,融合成一幅“农家喜庆图”。乡民们舞狮子、耍龙灯、踩高跷、跑旱船……各种喜庆热闹的活动接连不断。大街上卖“糖人”的,卖“琉璃响”的,卖“猴上树”的,卖各种花灯的商店生意红火。

新年过后的一个大正月就这样踏着欢乐匆忙的脚步走去了,人们祈盼来年会更好。

1.读完短文,请你填一填。(7分)

腊月初八

做祭灶饼,送灶王爷

腊月二十七 剃头

贴年画

除夕之夜

大年初一 向长辈拜年

初二到初四

元宵节

因此,这篇短文是按照 顺序介绍农家过年习俗的。

本文在写作时使用了详略结合的手法,其中详写了春节期间 、 、

这三天农家过年的情形,略写了其他几天的情形。这样安排有什么好处呢?(5分)

3.第4自然段通过描写 、小孩子拜年、 这三个场景,生动表现了大年初一乡村拜年的习俗,也突显了乡村人 的品质。(3分)

4.从短文中,你体会到了作者怎样的感情?(2分)

5.“贴对联是很讲究的”,过年贴对联时,文文不小心把对联放乱了,其中有一副对联的上联是“国泰民安逢盛世”,请你帮她找出下联:( )。(1分)

A.接财接福接平安 B.红梅正报万家春

C.风调雨顺颂华年 D.岁岁平安福寿多

6.请仿照本文详略结合的写作手法,介绍你家乡元宵节的两个习俗。(注意:要做到有详有略)(2分)

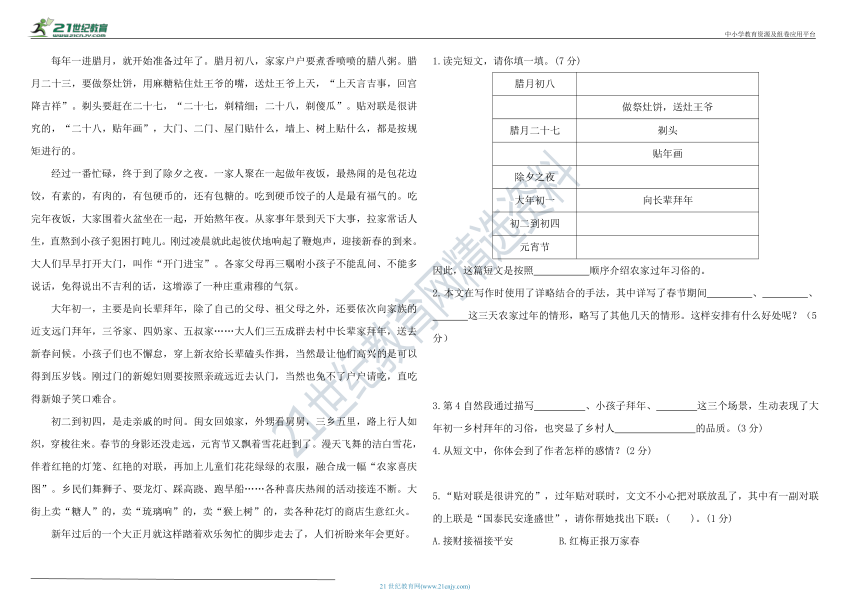

(二)京腔的韵味

生在黄梅戏的故乡,可我最喜欢的还是京剧,听不厌,品不尽。兴起时,还能吊起噪门儿来上几句,那特有的京味儿总是悠悠地酽(yàn)在心头。

教了十几年的书,上过不少还算成功的课,但自己感觉最好还是教《故都的秋》这篇课文。郁达夫先生简直京化透了,那关于北京之秋京味儿十足的描写,几番诵读之后,真是醉煞了人。多年来,京剧、京腔时时诱惑着我对北京的向往,可“山里佬难出天”,每每机缘擦肩,只好望京兴叹。

终于在去年的秋天,在北京待了一周,上天安门,登八达岭,游世界公园,钻王府井大街小巷,大饱京腔耳福。

北京人说话总有那种特别的京味儿:频频的儿化音节,极富神韵的“土”话,更有那节拍、那音色、那抑杨顿挫劲儿,每每显出一种宽宏深厚的底气和贴近生活的亲切感与原汁味。京腔儿还极富个性,细细品味,有的带股虎劲,有的透着大气,有的则臻于一种雅境……

言为心声,北京人的豪爽与大度在京腔中也可见一斑。那天,我们乘地铁到前门站,由于人多,我们一行好几个只好站着。这时,一位很普通的北京市民,见我们同行中一位老人没座位,便主动地站起来让座。看得出这是位“老北京”:“老先生——您这儿坐!”……这一刻,我感到京味儿十足的招呼特别地富有质感与热力。我们与“老北京”一见如故,聊着天南海北的事儿,如沐春风。

京腔怡人,几天一过,竟也情不自禁地仿着京腔与游人对白,仿佛自己也是个“老北京”了。

1.“望京兴叹”化用了成语“ ”,在句中的意思是。从上下文我知道,“如沐春风”的意思应该是 ,“雅境”在文中指的是 。(4分)

2.短文开头作者写自己喜欢京剧,爱教郁达夫先生的《故都的秋》,作用不包括以下哪一项?( )(1分)

A.渲染了文章富有“京味儿”的气氛。

B.为下文展开写“京味儿”作铺垫。

C.表达作者对“京味儿”的热爱。

D.夸耀自己对“京味儿”的熟悉。

3.根据文章内容概括出“京腔的韵味”的特点。(2分)

4.有人说,“多年来,京剧、京腔时时诱惑着我对北京的向往,可‘山里佬难出天’,每每机缘擦肩,只好望京兴叹”中的“诱惑”二字可以换成“吸引”。你觉得可以吗?谈谈你的理解。(3分)

5.读文末画线的句子,从词语“ ”“ ”能体会到作者为自己能在北京受到京腔京味儿的陶冶而发自内心的 。(3分)

6.你一定也像作者一样,有特别向往的城市吧!请你说说这个城市最吸引你的地方,要求语言优美,并用上一种修辞手法。(2分)

五、妙笔生花苑。(请另附纸)(30分)

俗话说:“民以食为天。”几乎每个地方都有自己的特色美食。请向大家介绍一种你家乡的美食。角度要新颖,450字左右。

参考答案

一、1.(1)sài sāi sè (2)yān yàn yè (3)mò mài

2.(1)饺 醋 蒜 截 (2)燃 宵 (3)腊 汤匙 熬 稠 粥 搅拌

(4)鸦 栖

3.(1)D[解析]A.悬灯结彩(挂),悬而未决(无着落,没结果);B.舍本逐末(不

是根本的、主要的事物),残灯末庙(末尾);C.蜂拥而至(到),至高无上(最);

D.两个“异”都是“不相同”的意思。

(2)C[解析]此处的“玩意儿”指玩具。

(3)A [解析]“优哉游哉”形容从容不迫,悠闲自在的样子。

(4)B[解析]A第一个句号应改为逗号;C问号应改为逗号;D.第一个逗号应改为省略号。

(5)D[解析]①指的是中秋,在农历八月十五;②指的是重阳,在农历九月初九;③指的是清明,在公历4月5日前后;④虽然没有学过这首诗,但从正月中旬可知是元宵节,在正月十五;⑤指的是七夕节,时间为农历七月初七。因此顺序为④③⑤①②,选D

(6)B[解析]《腊八粥》中,“等粥”是详写,“喝粥”是略写。

二、1.人民艺术家 骆驼祥子 四世同堂 茶馆 沈从文 边城

2.少壮不努力 老大徒伤悲 黑发不知勤学早 白首方悔读书迟

3.动作 语言 心理活动 亲情

4.唐 春天的京城 日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家

三、1.交子 团圆 怀念祖宗(敬重祖宗)

2.B C A

3.示例:保留传统过年习俗,是为了表达人们的美好祝愿和情感,同时也是为了继承民间悠久的文化传统。

四、(一)1.煮腊八粥 腊月二十三 腊月二十八 做年夜饭、熬年夜、放鞭炮

走亲戚 举办各类活动时间

2.除夕 大年初一 元宵节 既突出描写除夕、大年初一、元宵节这三天中最具特色的民俗活动,生动地展示了乡村春节独特的习俗,给人留下深刻的印象;又让读者对农家过年的全貌有了全面的了解。

3.大人拜年新媳妇认门尊老敬老、淳朴友爱

4.示例:我体会到了作者对农家过年热闹、欢乐、和谐氛围的赞美和喜爱之情。

5.C

6.示例:我们家乡的元宵节真热闹!晶莹剔透的汤圆软糯可口,我和弟弟大快朵顾。走上街,街上的花灯看得人眼花缭乱。你看!一行行挂在路灯上的大红花灯婀娜多姿,小孩儿手里牵着的小兔纸灯活泼可爱,河上那硕大的“八仙过海”“大闹天宫”“嫦娥奔月”更是让人赞叹不已。

(二)1.望洋兴叹 没有机会到北京,只能叹息 气氛融洽,心情愉快 优雅的意境

2.D[解析]作者这里并没有夸耀的意思,而且对于“京味儿”他也没达到熟悉的程度,只能算是有所了解。

3.①儿化音节多;②“土”话极富神韵;③抑扬顿挫;④极富个性。

4.不可以。“诱惑”和“吸引”虽然都表示某事物对主体具有一定的吸引力,但“诱惑”的程度更深,足以让人感受到京剧、京腔让“我”对北京充满了深深的向往之情。因此,更能让人感受到京剧、京腔的独特魅力。

5.怡人 情不自禁 喜悦与自豪

6.示例:我对成都一直念念不忘,因为那里的人像火一样热情,生活像水一样绵柔,

还有数不尽的美食和美景,太令人心驰神往了!

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

六年级下册语文第一单元综合能力提优测试卷

时间:100分钟 总分:100分

一、积累与运用。(18分)

1.给下列加点字选择正确的读音,打“√”。(4分)

(1)塞(sài sāi sè)北天气渐凉,他在行李箱里多塞(sài sāi sè)了几件厚衣服,以免感冒鼻塞(sài sāi sè)。

(2)他的咽(yān yè yàn)喉肿胀,咽(yān yè yàn)唾沫都疼得难受,受了委屈只能发出轻微的呜咽(yān yè yàn)声。

(3)千百年来,无论身处何地,华夏儿女对祖国母亲的脉(mài mò)脉深情都是一脉(mài mò)相承的。

2.看拼音,写字词。(8分)

(1)jiǎo( )子蘸着拌有cù( )的suàn( )吃,与不蘸味道是jié( )然不同的。

(2)以往过除夕,人们会rán( )放烟花爆竹,有时候甚至会放一个通xiāo( )。

(3)là( )八这天,我为了能尽早吃上,总会用tāng chí( )在妈妈给我áo( )的浓chóu( )的zhōu( )里jiǎo bàn( )。

(4)月亮爬上树梢,乌yā( )已飞回巢准备qī( )息。

3.选择题。(6分)

(1)下列加点字意思相同的一组是( )。

A.悬灯结彩 悬而未决 B.舍本逐末 残灯末庙

C.蜂拥而至 至高无上 D.标新立异 异口同声

(2)下列括号里的词不能替代加点词的一项是( )。

A.生活在瞬息万变的世界里,我们更应该寻找生活的真谛。(变幻莫测)

B.今天表演节目的清一色是女生。(通通)

C.第三件事才是买各种玩意儿。(破烂)

D.宁宁在这次跳远比赛中一举夺魁。(拔得头筹)

(3)下列句子中加点的词语运用准确的一项是( )。

A.暑假里,李明在家一会儿看书,一会儿听歌,一会儿又约好友去打羽毛球,生活过得优哉游哉。

B.春节那天,大街小巷鞭炮声日夜不绝,响了一上午。

C.联欢会上,年仅四岁的山东小选手晓轩,语重心长地说起了山东快板,台下掌声经久不息。

D.小明做好事受到老师的表扬,毫不介意,谦虚地说:“做这点小事算什么,老师,我会继续努力的。”

(4)下列句子中标点符号使用正确的一项是( )。

A.过了灯节。天气转暖,大家就又去忙着干活儿了。

B.“要到夜里!”其实他妈妈所说的夜里,并不是上灯以后。

C.“怎么?黑的!”八儿同时想起了染缸里的脏水。

D.“呃,”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

(5)下列诗句按节日先后顺序排列,正确的一项是( )。

①今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

②遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

③清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

④千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。

⑤家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

A.④③⑤②① B.③④①⑤② C.④①②③⑤ D.④③⑤①②

(6)下列对课文内容的分析不正确的一项是( )。

A.《北京的春节》详细写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天,其他的日子则一笔带过,这样写更好地突出了民俗特点。

B.《腊八粥》中,喝粥的场面写得详细,等粥的过程写得简略,这种写作手法与《北京的春节》极为相似。

C.《十五夜望月》描写的是中秋节庭院清幽的景物,诗句“不知秋思落谁家”委婉地表达了游子的思乡愁绪。

D.《藏戏》开头的三个自然段运用反问和排比,写出了藏戏戴着面具演出、演出时没有舞台、一部戏可以演三五天的特点,起到了开宗明义、开门见山的作用。

二、填空题。(9分)

1.《北京的春节》的作者是老舍,原名舒庆春,我国第一位获得“ ”称号的作家,主要作品有长篇小说《 》《 》,话剧《 》《龙须沟》等。《腊八粥》的作者是 ,原名沈岳焕,我国著名作家、历史文物研究者,主要作品有小说《 》,散文集《湘行散记》等。

2.《长歌行》告诫我们,少年是做学问的最好时光,切勿荒废:“ , !”这让我想到了颜真卿所说的“ , ”。

3.《腊八粥》这篇课文,通过对人物的 、 和 的描写,让我们体会到了八儿一家的其乐融融,感受到 给人带来的温暖。

4.《寒食》是 代诗人韩翃所写,诗中“春城”指这首诗的后两句是“ , ”。

三、生活实践题。(8分)

春节是我国民间最隆重、最热闹的传统节日。每当此时,华夏大地到处张灯结彩,竹报平安,迎春接福。让我们走进春节,看一看家乡过年的习俗吧!

【过新春】1.正月初一早餐,北方有吃饺子的传统,饺子谐音“ ”,寓意“更岁交子,吉祥如意”;南方人们喜欢吃年糕,寓含“年年高”之意,也有喜欢吃汤圆的,寓含“ ”之意。有些地方,人们还喜欢吃粽子,据说吃粽子有两种含义:一是因为“粽”和“中”音近,取“功名得中”之意,二是因为“粽”和“宗”音近,取“ ”之意。(3分)

【贴春联】2.下面几副春联贴在什么地方最合适呢?请选选。(3分)

A.花店 B.书店 C.学校

上联:古今书籍凭君选 下联:中外文章任你观( )

上联:院内桃李年年秀 下联:校中红花朵朵香( )

上联:奇花异草增春色 下联:雅菊幽兰缀市容( )

【话春节】3.随着时代的发展、生活水平的提高,人们过年的习俗悄悄发生了变化,有的人选择发短信表示新年的祝福,也有的选择外出旅游欢度春节……但是,放“开门炮”辞旧迎新,带上礼品走亲访友,舞龙灯、闹元宵等传统习俗一直保留不变。你知道为什么要保留这些传统习俗吗?谈谈你的看法。(2分)

。

四、阅读与感悟。(35分)

(一)农家过年

中国人过年,农村和城市大有不同,尤其从前的农村,过年别有一番韵味。

每年一进腊月,就开始准备过年了。腊月初八,家家户户要煮香喷喷的腊八粥。腊月二十三,要做祭灶饼,用麻糖粘住灶王爷的嘴,送灶王爷上天,“上天言吉事,回宫降吉祥”。剃头要赶在二十七,“二十七,剃精细;二十八,剃傻瓜”。贴对联是很讲究的,“二十八,贴年画”,大门、二门、屋门贴什么,墙上、树上贴什么,都是按规矩进行的。

经过一番忙碌,终于到了除夕之夜。一家人聚在一起做年夜饭,最热闹的是包花边饺,有素的,有肉的,有包硬币的,还有包糖的。吃到硬币饺子的人是最有福气的。吃完年夜饭,大家围着火盆坐在一起,开始熬年夜。从家事年景到天下大事,拉家常话人生,直熬到小孩子犯困打盹儿。刚过凌晨就此起彼伏地响起了鞭炮声,迎接新春的到来。大人们早早打开大门,叫作“开门进宝”。各家父母再三嘱咐小孩子不能乱问、不能多说话,免得说出不吉利的话,这增添了一种庄重肃穆的气氛。

大年初一,主要是向长辈拜年,除了自己的父母、祖父母之外,还要依次向家族的近支远门拜年,三爷家、四奶家、五叔家……大人们三五成群去村中长辈家拜年,送去新春问候。小孩子们也不懈怠,穿上新衣给长辈磕头作揖,当然最让他们高兴的是可以得到压岁钱。刚过门的新媳妇则要按照亲疏远近去认门,当然也免不了户户请吃,直吃得新娘子笑口难合。

初二到初四,是走亲戚的时间。闺女回娘家,外甥看舅舅,三乡五里,路上行人如织,穿梭往来。春节的身影还没走远,元宵节又飘着雪花赶到了。漫天飞舞的洁白雪花,伴着红艳的灯笼、红艳的对联,再加上儿童们花花绿绿的衣服,融合成一幅“农家喜庆图”。乡民们舞狮子、耍龙灯、踩高跷、跑旱船……各种喜庆热闹的活动接连不断。大街上卖“糖人”的,卖“琉璃响”的,卖“猴上树”的,卖各种花灯的商店生意红火。

新年过后的一个大正月就这样踏着欢乐匆忙的脚步走去了,人们祈盼来年会更好。

1.读完短文,请你填一填。(7分)

腊月初八

做祭灶饼,送灶王爷

腊月二十七 剃头

贴年画

除夕之夜

大年初一 向长辈拜年

初二到初四

元宵节

因此,这篇短文是按照 顺序介绍农家过年习俗的。

本文在写作时使用了详略结合的手法,其中详写了春节期间 、 、

这三天农家过年的情形,略写了其他几天的情形。这样安排有什么好处呢?(5分)

3.第4自然段通过描写 、小孩子拜年、 这三个场景,生动表现了大年初一乡村拜年的习俗,也突显了乡村人 的品质。(3分)

4.从短文中,你体会到了作者怎样的感情?(2分)

5.“贴对联是很讲究的”,过年贴对联时,文文不小心把对联放乱了,其中有一副对联的上联是“国泰民安逢盛世”,请你帮她找出下联:( )。(1分)

A.接财接福接平安 B.红梅正报万家春

C.风调雨顺颂华年 D.岁岁平安福寿多

6.请仿照本文详略结合的写作手法,介绍你家乡元宵节的两个习俗。(注意:要做到有详有略)(2分)

(二)京腔的韵味

生在黄梅戏的故乡,可我最喜欢的还是京剧,听不厌,品不尽。兴起时,还能吊起噪门儿来上几句,那特有的京味儿总是悠悠地酽(yàn)在心头。

教了十几年的书,上过不少还算成功的课,但自己感觉最好还是教《故都的秋》这篇课文。郁达夫先生简直京化透了,那关于北京之秋京味儿十足的描写,几番诵读之后,真是醉煞了人。多年来,京剧、京腔时时诱惑着我对北京的向往,可“山里佬难出天”,每每机缘擦肩,只好望京兴叹。

终于在去年的秋天,在北京待了一周,上天安门,登八达岭,游世界公园,钻王府井大街小巷,大饱京腔耳福。

北京人说话总有那种特别的京味儿:频频的儿化音节,极富神韵的“土”话,更有那节拍、那音色、那抑杨顿挫劲儿,每每显出一种宽宏深厚的底气和贴近生活的亲切感与原汁味。京腔儿还极富个性,细细品味,有的带股虎劲,有的透着大气,有的则臻于一种雅境……

言为心声,北京人的豪爽与大度在京腔中也可见一斑。那天,我们乘地铁到前门站,由于人多,我们一行好几个只好站着。这时,一位很普通的北京市民,见我们同行中一位老人没座位,便主动地站起来让座。看得出这是位“老北京”:“老先生——您这儿坐!”……这一刻,我感到京味儿十足的招呼特别地富有质感与热力。我们与“老北京”一见如故,聊着天南海北的事儿,如沐春风。

京腔怡人,几天一过,竟也情不自禁地仿着京腔与游人对白,仿佛自己也是个“老北京”了。

1.“望京兴叹”化用了成语“ ”,在句中的意思是。从上下文我知道,“如沐春风”的意思应该是 ,“雅境”在文中指的是 。(4分)

2.短文开头作者写自己喜欢京剧,爱教郁达夫先生的《故都的秋》,作用不包括以下哪一项?( )(1分)

A.渲染了文章富有“京味儿”的气氛。

B.为下文展开写“京味儿”作铺垫。

C.表达作者对“京味儿”的热爱。

D.夸耀自己对“京味儿”的熟悉。

3.根据文章内容概括出“京腔的韵味”的特点。(2分)

4.有人说,“多年来,京剧、京腔时时诱惑着我对北京的向往,可‘山里佬难出天’,每每机缘擦肩,只好望京兴叹”中的“诱惑”二字可以换成“吸引”。你觉得可以吗?谈谈你的理解。(3分)

5.读文末画线的句子,从词语“ ”“ ”能体会到作者为自己能在北京受到京腔京味儿的陶冶而发自内心的 。(3分)

6.你一定也像作者一样,有特别向往的城市吧!请你说说这个城市最吸引你的地方,要求语言优美,并用上一种修辞手法。(2分)

五、妙笔生花苑。(请另附纸)(30分)

俗话说:“民以食为天。”几乎每个地方都有自己的特色美食。请向大家介绍一种你家乡的美食。角度要新颖,450字左右。

参考答案

一、1.(1)sài sāi sè (2)yān yàn yè (3)mò mài

2.(1)饺 醋 蒜 截 (2)燃 宵 (3)腊 汤匙 熬 稠 粥 搅拌

(4)鸦 栖

3.(1)D[解析]A.悬灯结彩(挂),悬而未决(无着落,没结果);B.舍本逐末(不

是根本的、主要的事物),残灯末庙(末尾);C.蜂拥而至(到),至高无上(最);

D.两个“异”都是“不相同”的意思。

(2)C[解析]此处的“玩意儿”指玩具。

(3)A [解析]“优哉游哉”形容从容不迫,悠闲自在的样子。

(4)B[解析]A第一个句号应改为逗号;C问号应改为逗号;D.第一个逗号应改为省略号。

(5)D[解析]①指的是中秋,在农历八月十五;②指的是重阳,在农历九月初九;③指的是清明,在公历4月5日前后;④虽然没有学过这首诗,但从正月中旬可知是元宵节,在正月十五;⑤指的是七夕节,时间为农历七月初七。因此顺序为④③⑤①②,选D

(6)B[解析]《腊八粥》中,“等粥”是详写,“喝粥”是略写。

二、1.人民艺术家 骆驼祥子 四世同堂 茶馆 沈从文 边城

2.少壮不努力 老大徒伤悲 黑发不知勤学早 白首方悔读书迟

3.动作 语言 心理活动 亲情

4.唐 春天的京城 日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家

三、1.交子 团圆 怀念祖宗(敬重祖宗)

2.B C A

3.示例:保留传统过年习俗,是为了表达人们的美好祝愿和情感,同时也是为了继承民间悠久的文化传统。

四、(一)1.煮腊八粥 腊月二十三 腊月二十八 做年夜饭、熬年夜、放鞭炮

走亲戚 举办各类活动时间

2.除夕 大年初一 元宵节 既突出描写除夕、大年初一、元宵节这三天中最具特色的民俗活动,生动地展示了乡村春节独特的习俗,给人留下深刻的印象;又让读者对农家过年的全貌有了全面的了解。

3.大人拜年新媳妇认门尊老敬老、淳朴友爱

4.示例:我体会到了作者对农家过年热闹、欢乐、和谐氛围的赞美和喜爱之情。

5.C

6.示例:我们家乡的元宵节真热闹!晶莹剔透的汤圆软糯可口,我和弟弟大快朵顾。走上街,街上的花灯看得人眼花缭乱。你看!一行行挂在路灯上的大红花灯婀娜多姿,小孩儿手里牵着的小兔纸灯活泼可爱,河上那硕大的“八仙过海”“大闹天宫”“嫦娥奔月”更是让人赞叹不已。

(二)1.望洋兴叹 没有机会到北京,只能叹息 气氛融洽,心情愉快 优雅的意境

2.D[解析]作者这里并没有夸耀的意思,而且对于“京味儿”他也没达到熟悉的程度,只能算是有所了解。

3.①儿化音节多;②“土”话极富神韵;③抑扬顿挫;④极富个性。

4.不可以。“诱惑”和“吸引”虽然都表示某事物对主体具有一定的吸引力,但“诱惑”的程度更深,足以让人感受到京剧、京腔让“我”对北京充满了深深的向往之情。因此,更能让人感受到京剧、京腔的独特魅力。

5.怡人 情不自禁 喜悦与自豪

6.示例:我对成都一直念念不忘,因为那里的人像火一样热情,生活像水一样绵柔,

还有数不尽的美食和美景,太令人心驰神往了!

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐