4.6.1光的偏振 教学设计 (表格式)高二上学期物理人教版(2019)选择性必修第一册

文档属性

| 名称 | 4.6.1光的偏振 教学设计 (表格式)高二上学期物理人教版(2019)选择性必修第一册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-28 19:41:00 | ||

图片预览

文档简介

《光的偏振》教学设计

【教学目标】

(1)了解偏振现象,知道只有横波才有偏振现象;

(2)了解偏振光和自然光的区别;

(3)了解反射光和折射光都是不同程度的偏振光;

(4)了解光的偏振在生活及科技中的应用。

【教学重点】

如何利用偏振现象判断光波;观察光的偏振现象及其应用;

【教学难点】

类比机械波的偏振现象,探究光的偏振现象,得出光是一种横波

【教学策略 】

1.教学方法

(1)讲授法,启发引导:教学过程中适时地穿插教师形象生动、富有启发的讲解,辅以演示实验,各种直观教具,以点拨、启发学生。如对判断机械波是横波还是纵波的方法的讲解启发则是充分发挥教师的主导作用,让学生从感性认识上升到理性认识。在讲授知识的同时渗透类比的思想,在探究的过程中讲授必要的物理知识。

(2)实验法:物理学是一门以实验为基础的科学,而物理实验是教学的重要内容和手段。本节教学注重通过有趣的小实验创设情境,以引起学生的好奇心,激发学生的学习兴趣。另外通过教师演示实验,培养学生的实验观察能力。最后,通过学生自主探究实验,培养学生善于动手的学习习惯。

(3)讨论法:学生分组讨论观察到的实验现象,对现象进行交流,在这个过程中充分发挥学生间的相互引导作用,发展学生自主交流合作的能力,体现以教师为主导,学生为主体的教学理念。

2.学习方法

“授人以鱼,供一饭之需;授人以渔,则终身受用”,在偏振现象的教学过程中,教师层层引导,运用实验器具进行提问,让学生学会运用观察法,观察绳、弹簧振动形成的横波纵波先后穿过狭缝的运动情况。在分析解释实验现象的过程中进行归纳总结,养成良好的科学素养。进一步引导学生总结机械波判断横波与纵波的方法类比于光波的判断方法,探究光的偏振现象。在光的偏振实验探究过程中,通过小组合作的形式让学生采用自主学习的方法进行实验。

【教学用具】

多媒体课件、LED灯、红色彩带、带狭缝的挡板、弹簧及乒乓球、偏振片、手电筒等。

【教学过程】

教学内容及教师活动 学生活动 设计意图

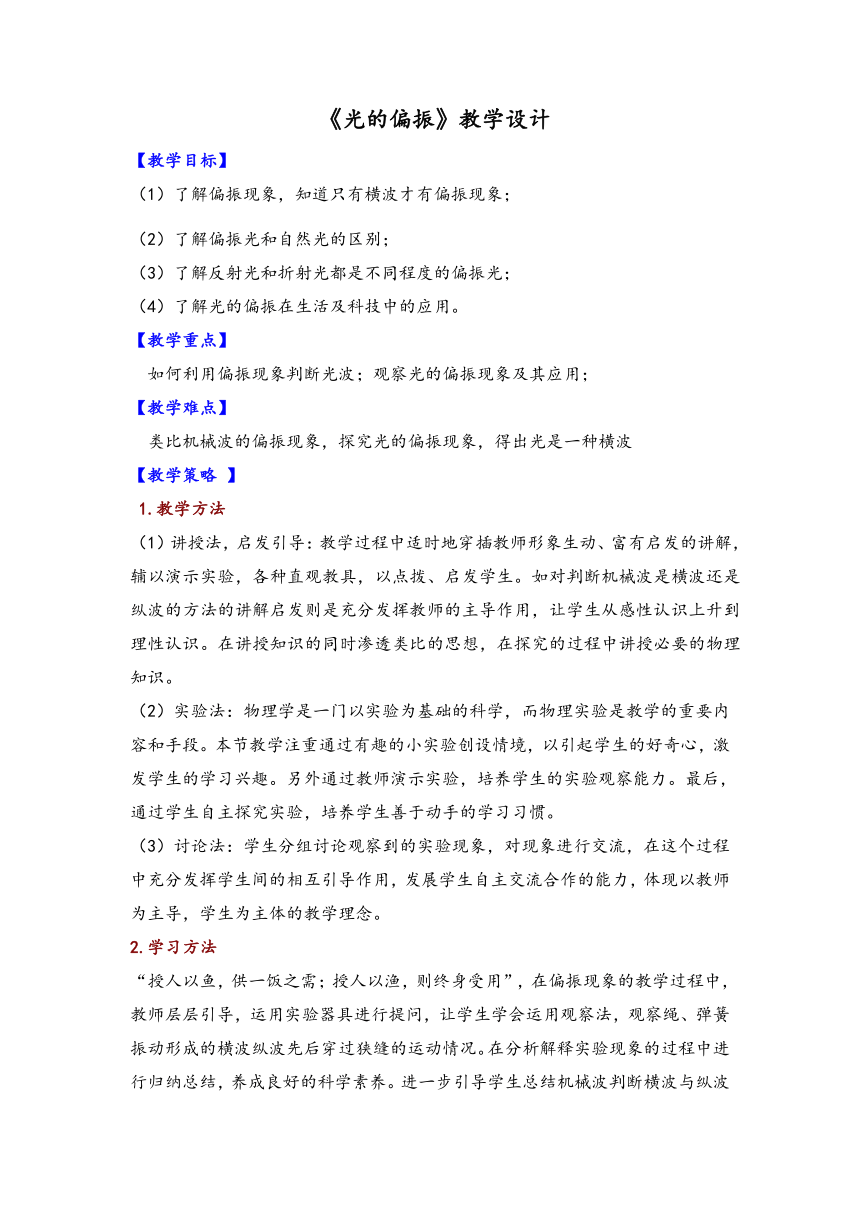

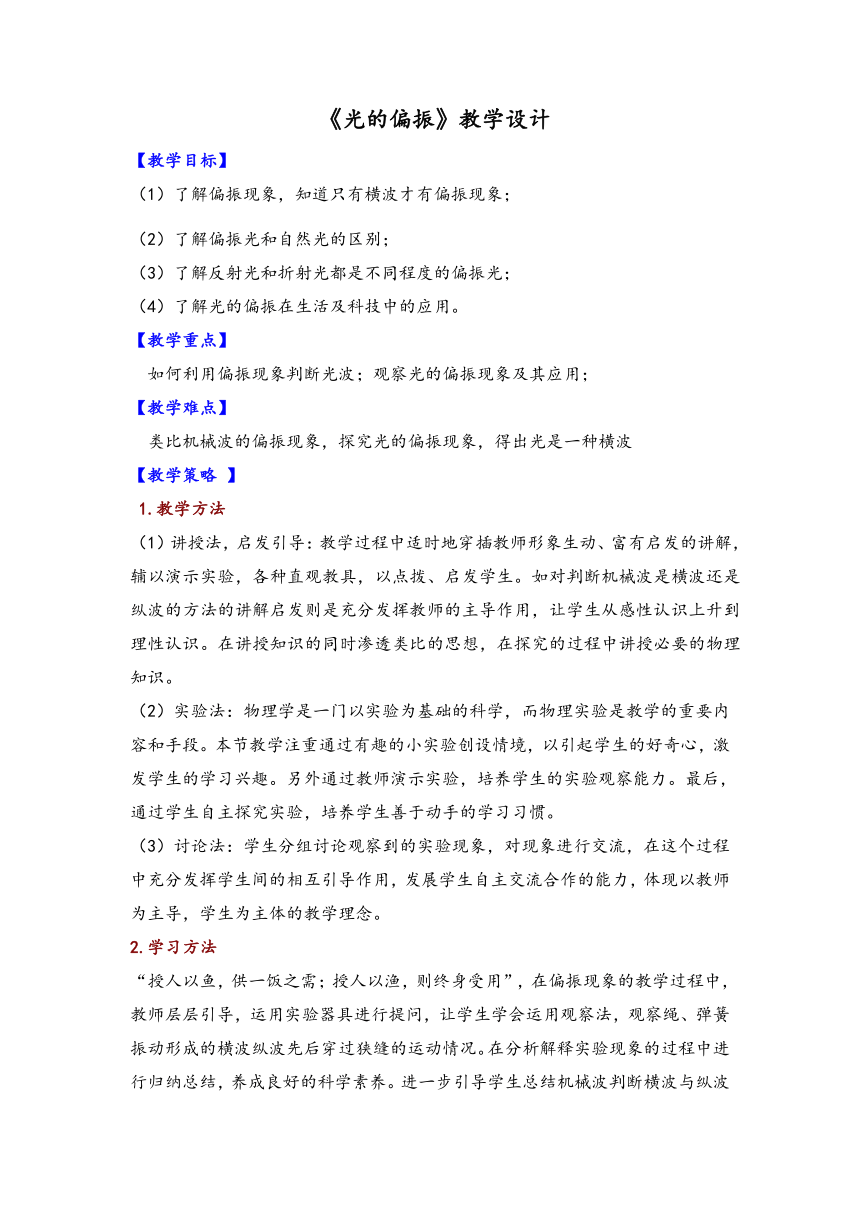

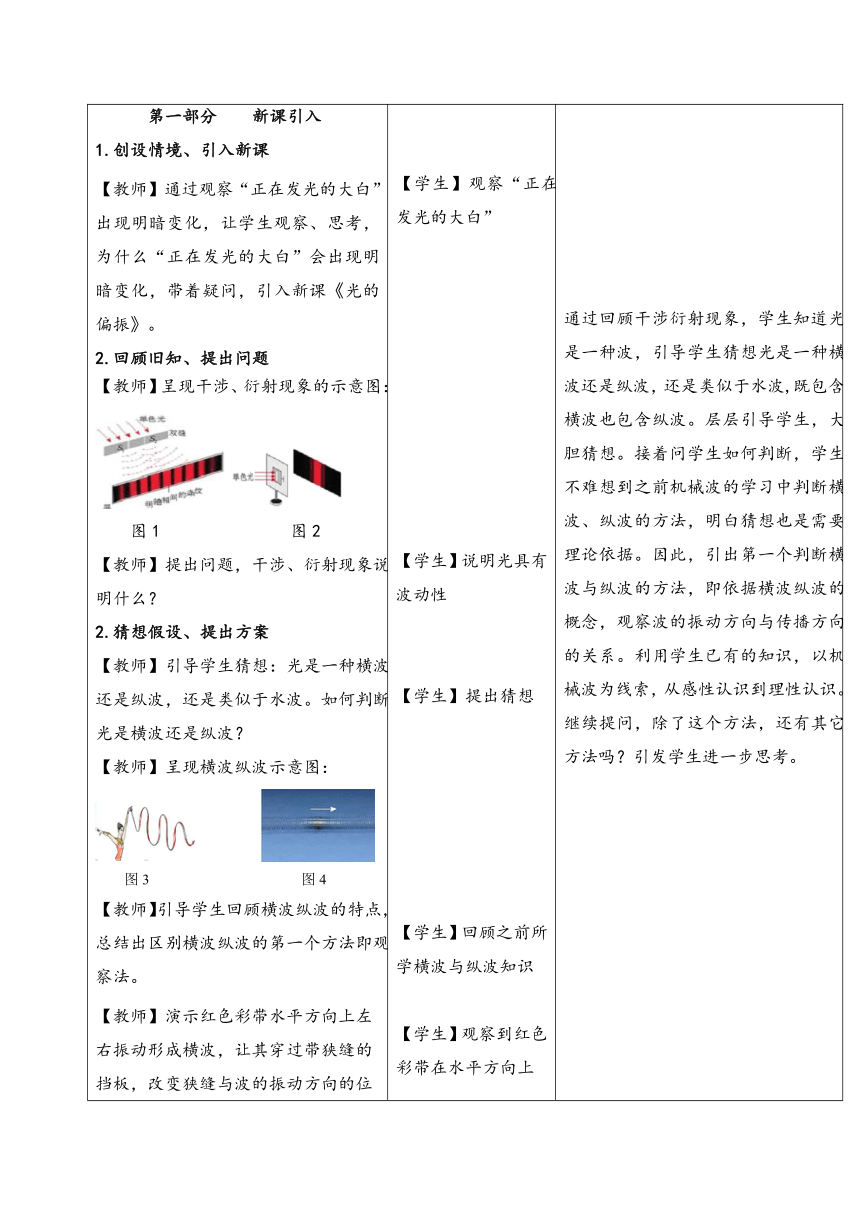

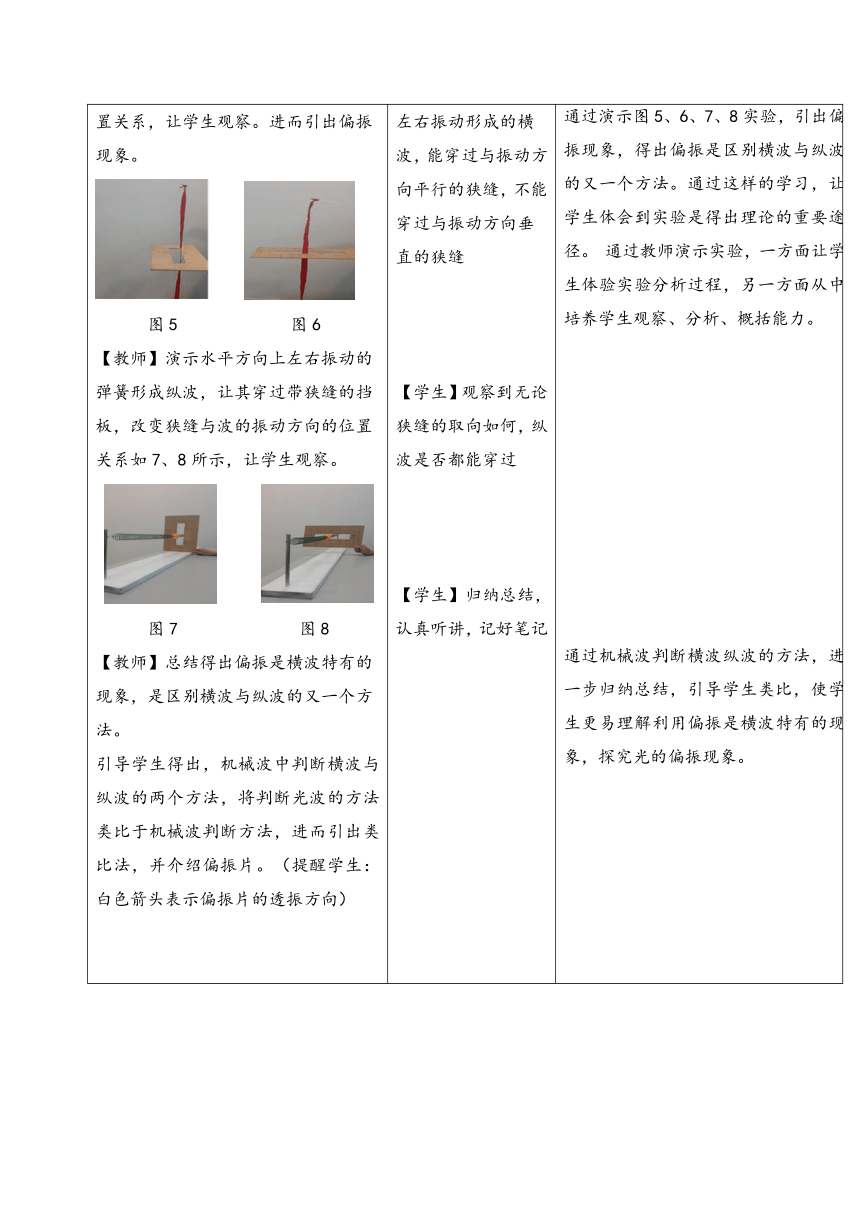

第一部分 新课引入 1.创设情境、引入新课 【教师】通过观察“正在发光的大白”出现明暗变化,让学生观察、思考,为什么“正在发光的大白”会出现明暗变化,带着疑问,引入新课《光的偏振》。 2.回顾旧知、提出问题 【教师】呈现干涉、衍射现象的示意图: 图1 图2 【教师】提出问题,干涉、衍射现象说明什么? 猜想假设、提出方案 【教师】引导学生猜想:光是一种横波还是纵波,还是类似于水波。如何判断光是横波还是纵波? 【教师】呈现横波纵波示意图: 图3 图4 【教师】引导学生回顾横波纵波的特点,总结出区别横波纵波的第一个方法即观察法。 【教师】演示红色彩带水平方向上左右振动形成横波,让其穿过带狭缝的挡板,改变狭缝与波的振动方向的位置关系,让学生观察。进而引出偏振现象。 图5 图6 【教师】演示水平方向上左右振动的弹簧形成纵波,让其穿过带狭缝的挡板,改变狭缝与波的振动方向的位置关系如7、8所示,让学生观察。 图7 图8 【教师】总结得出偏振是横波特有的现象,是区别横波与纵波的又一个方法。 引导学生得出,机械波中判断横波与纵波的两个方法,将判断光波的方法类比于机械波判断方法,进而引出类比法,并介绍偏振片。(提醒学生:白色箭头表示偏振片的透振方向) 【学生】观察“正在发光的大白” 【学生】说明光具有波动性 【学生】提出猜想 【学生】回顾之前所学横波与纵波知识 【学生】观察到红色彩带在水平方向上左右振动形成的横波,能穿过与振动方向平行的狭缝,不能穿过与振动方向垂直的狭缝 【学生】观察到无论狭缝的取向如何,纵波是否都能穿过 【学生】归纳总结,认真听讲,记好笔记 通过回顾干涉衍射现象,学生知道光是一种波,引导学生猜想光是一种横波还是纵波,还是类似于水波,既包含横波也包含纵波。层层引导学生,大胆猜想。接着问学生如何判断,学生不难想到之前机械波的学习中判断横波、纵波的方法,明白猜想也是需要理论依据。因此,引出第一个判断横波与纵波的方法,即依据横波纵波的概念,观察波的振动方向与传播方向的关系。利用学生已有的知识,以机械波为线索,从感性认识到理性认识。继续提问,除了这个方法,还有其它方法吗?引发学生进一步思考。 通过演示图5、6、7、8实验,引出偏振现象,得出偏振是区别横波与纵波的又一个方法。通过这样的学习,让学生体会到实验是得出理论的重要途径。 通过教师演示实验,一方面让学生体验实验分析过程,另一方面从中培养学生观察、分析、概括能力。 通过机械波判断横波纵波的方法,进一步归纳总结,引导学生类比,使学生更易理解利用偏振是横波特有的现象,探究光的偏振现象。

第二部分 探究光的偏振现象 4.设计活动、观察讨论 【教师】利用实验器具偏振片,让学生分组实验,自主进行观察完成以下活动: 任务1: 将手里的一片偏振片对着灯光或窗户 任务2: 将手里的一片偏振片对着灯光或者窗户,旋转偏振片 【教师】对比这两种现象,进而引出自然光与偏振光。太阳光、电灯等普通光源发出的光,包含着在垂直方向于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的光的强度都相同。我们把这种光称为“自然光”。自然光通过偏振片之后,只有与偏振片的透振方向一致的光波才能顺利通过。我们将通过偏振片的光,在垂直于传播方向的平面上,只沿着某个特定的方向振动的光,称为偏振光。 同样,采用层层引导,学生自主探索 任务3: 通过一片偏振片,得到了偏振光,偏振光再通过一个偏振片(提醒学生:白色箭头表示偏振片的透振方向) 【教师】自然光通过偏振片,只有振动方向与偏振片透振方向一致的光能够通过,我们得到的是沿透振方向振动的偏振光,将第一个偏振片称为起偏器,用P表示。偏振光继续向前传播,通过第二个偏振片时,当两个偏振片透振方向夹角改变时,光的明暗发生变化,我们将第二个偏振片称为检偏器,用Q来表示。在刚才实验中,大家都发现当两个偏振片透振方向相同时,光的强度最亮;当两个偏振片透振方向相互垂直时,光的强度最暗了,完全没有光通过了。 5.归纳总结、得出结论 得出结论:光具有偏振现象,因此光是一种横波。 接下来回到课前,分析解释“明暗变化的大白”,通过小球“穿墙术”的实验进一步帮助学生理解偏振现象。 【学生】思考,动手实验,仔细观察灯光或太阳光通过一片偏振片的现象,并旋转,对比光的强度是否变化。观察实验现象,交流讨论为什么会出现这样的现象?在教师引导下分析实验现象,验证部分自然光表现出了偏振现象 【学生】继续观察偏振光通过偏振片会出现什么现象,在教师引导下分析实验现象,交流讨论,进一步验证偏振光是否具有偏振现象 【学生】观察思考,得出结论。紧跟教师思路,记录笔记。 引导学生小组探究光的偏振现象,通过学生分组实验,完成三个活动任务,并对所观察到的现象进行归纳总结,培养学生的实验观察能力、归纳概括能力及团结合作精神

第三部分 列举生活中光的偏振现象 【教师】呈现我们生活中常见偏振现象,如拍照,呈现一张反光照片: 让学生学会应用所学知识解决实际问题,在镜头前加一片偏振滤光片。 得到清晰的画面: 同时,说明反射光、折射光都是不同程度的偏振光。 【教师】再次呈现图片,例举偏振现象在生活中的应用。如:电子表的液晶显示、3D眼镜和3D电影。 【学生】相互交流生活中的反光现象,讨论解决。 【学生】认真阅读课本,收集并了解生活中光的偏振现象及其应用。 列举生活实例,将学生的注意力集中在光的偏振,渗透在生活中善于发现,善于观察,就能发现生活与物理息息相关的思想,更好地体现从生活走向物理,从物理走向社会。

第四部分 归纳总结与布置作业 1.让学生自由发言,向全班总结本节课的收获:包括知识方面、学法方面以及情感方面,然后教师加以提炼升华。 2.布置作业 课后让学生动手做一做,模拟夜间两辆相向行驶的小车,帮助司机师傅 ,解决对面车灯晃眼的问题,应用所学知识提出有效的解决方案,从而巩固本节课所学知识。 【学生】积极发言,同学间相互交流,总结归纳。 记录作业,课后认真完成。 课后让学生动手做一做模拟夜间两辆相向行驶的小车,帮助司机师傅 ,解决对面车灯晃眼的问题,再次让学生感受到偏振现象来源于生活现象。通过理论联系实际,将所学知识运用于实际生活,让学生认识物理来源于生活,生活中处处有物理,充分体现从生活走向物理,从物理走向社会的课程理念。同时,提高学生运用物理知识解决实际问题的能力,进一步加深学生对光的偏振的理解,在学生理解的基础上巩固提升。

【教学反思】 1.物理教学要巧用生活中的器材,一来实验器材学生能找到、有亲近感,做物理实验不难;二来物理实验就在身边,可以在玩中学,学中玩,学生兴趣高。这不仅符合新课改思想,也符合学生的年龄特点和兴趣爱好。针对本节课的重点,采用演示实验使彩带振动产生的横波、弹簧振动产生的纵波分别通过与振动方向平行及垂直的狭缝,得出偏振是横波特有的现象,实验现象明显,操作简单方便。采用机械波判断横波纵波的方法类比于光波的判断方法,突破学生认知困难。最后让学生小组合作探究光的偏振,得出结论。 2.本节课创设良好的物理情景,运用实验进行提问,采取教师层层引导,学生探究和实验,充分体现了教师主导,学生主体的新课程理念,并通过师生互动,肯定了学生的思考。通过列举光的偏振现象在生活中广泛的应用,使学生把物理和生活有机联系起来,拉近了物理与生活、物理与学生的距离。

【教学目标】

(1)了解偏振现象,知道只有横波才有偏振现象;

(2)了解偏振光和自然光的区别;

(3)了解反射光和折射光都是不同程度的偏振光;

(4)了解光的偏振在生活及科技中的应用。

【教学重点】

如何利用偏振现象判断光波;观察光的偏振现象及其应用;

【教学难点】

类比机械波的偏振现象,探究光的偏振现象,得出光是一种横波

【教学策略 】

1.教学方法

(1)讲授法,启发引导:教学过程中适时地穿插教师形象生动、富有启发的讲解,辅以演示实验,各种直观教具,以点拨、启发学生。如对判断机械波是横波还是纵波的方法的讲解启发则是充分发挥教师的主导作用,让学生从感性认识上升到理性认识。在讲授知识的同时渗透类比的思想,在探究的过程中讲授必要的物理知识。

(2)实验法:物理学是一门以实验为基础的科学,而物理实验是教学的重要内容和手段。本节教学注重通过有趣的小实验创设情境,以引起学生的好奇心,激发学生的学习兴趣。另外通过教师演示实验,培养学生的实验观察能力。最后,通过学生自主探究实验,培养学生善于动手的学习习惯。

(3)讨论法:学生分组讨论观察到的实验现象,对现象进行交流,在这个过程中充分发挥学生间的相互引导作用,发展学生自主交流合作的能力,体现以教师为主导,学生为主体的教学理念。

2.学习方法

“授人以鱼,供一饭之需;授人以渔,则终身受用”,在偏振现象的教学过程中,教师层层引导,运用实验器具进行提问,让学生学会运用观察法,观察绳、弹簧振动形成的横波纵波先后穿过狭缝的运动情况。在分析解释实验现象的过程中进行归纳总结,养成良好的科学素养。进一步引导学生总结机械波判断横波与纵波的方法类比于光波的判断方法,探究光的偏振现象。在光的偏振实验探究过程中,通过小组合作的形式让学生采用自主学习的方法进行实验。

【教学用具】

多媒体课件、LED灯、红色彩带、带狭缝的挡板、弹簧及乒乓球、偏振片、手电筒等。

【教学过程】

教学内容及教师活动 学生活动 设计意图

第一部分 新课引入 1.创设情境、引入新课 【教师】通过观察“正在发光的大白”出现明暗变化,让学生观察、思考,为什么“正在发光的大白”会出现明暗变化,带着疑问,引入新课《光的偏振》。 2.回顾旧知、提出问题 【教师】呈现干涉、衍射现象的示意图: 图1 图2 【教师】提出问题,干涉、衍射现象说明什么? 猜想假设、提出方案 【教师】引导学生猜想:光是一种横波还是纵波,还是类似于水波。如何判断光是横波还是纵波? 【教师】呈现横波纵波示意图: 图3 图4 【教师】引导学生回顾横波纵波的特点,总结出区别横波纵波的第一个方法即观察法。 【教师】演示红色彩带水平方向上左右振动形成横波,让其穿过带狭缝的挡板,改变狭缝与波的振动方向的位置关系,让学生观察。进而引出偏振现象。 图5 图6 【教师】演示水平方向上左右振动的弹簧形成纵波,让其穿过带狭缝的挡板,改变狭缝与波的振动方向的位置关系如7、8所示,让学生观察。 图7 图8 【教师】总结得出偏振是横波特有的现象,是区别横波与纵波的又一个方法。 引导学生得出,机械波中判断横波与纵波的两个方法,将判断光波的方法类比于机械波判断方法,进而引出类比法,并介绍偏振片。(提醒学生:白色箭头表示偏振片的透振方向) 【学生】观察“正在发光的大白” 【学生】说明光具有波动性 【学生】提出猜想 【学生】回顾之前所学横波与纵波知识 【学生】观察到红色彩带在水平方向上左右振动形成的横波,能穿过与振动方向平行的狭缝,不能穿过与振动方向垂直的狭缝 【学生】观察到无论狭缝的取向如何,纵波是否都能穿过 【学生】归纳总结,认真听讲,记好笔记 通过回顾干涉衍射现象,学生知道光是一种波,引导学生猜想光是一种横波还是纵波,还是类似于水波,既包含横波也包含纵波。层层引导学生,大胆猜想。接着问学生如何判断,学生不难想到之前机械波的学习中判断横波、纵波的方法,明白猜想也是需要理论依据。因此,引出第一个判断横波与纵波的方法,即依据横波纵波的概念,观察波的振动方向与传播方向的关系。利用学生已有的知识,以机械波为线索,从感性认识到理性认识。继续提问,除了这个方法,还有其它方法吗?引发学生进一步思考。 通过演示图5、6、7、8实验,引出偏振现象,得出偏振是区别横波与纵波的又一个方法。通过这样的学习,让学生体会到实验是得出理论的重要途径。 通过教师演示实验,一方面让学生体验实验分析过程,另一方面从中培养学生观察、分析、概括能力。 通过机械波判断横波纵波的方法,进一步归纳总结,引导学生类比,使学生更易理解利用偏振是横波特有的现象,探究光的偏振现象。

第二部分 探究光的偏振现象 4.设计活动、观察讨论 【教师】利用实验器具偏振片,让学生分组实验,自主进行观察完成以下活动: 任务1: 将手里的一片偏振片对着灯光或窗户 任务2: 将手里的一片偏振片对着灯光或者窗户,旋转偏振片 【教师】对比这两种现象,进而引出自然光与偏振光。太阳光、电灯等普通光源发出的光,包含着在垂直方向于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的光的强度都相同。我们把这种光称为“自然光”。自然光通过偏振片之后,只有与偏振片的透振方向一致的光波才能顺利通过。我们将通过偏振片的光,在垂直于传播方向的平面上,只沿着某个特定的方向振动的光,称为偏振光。 同样,采用层层引导,学生自主探索 任务3: 通过一片偏振片,得到了偏振光,偏振光再通过一个偏振片(提醒学生:白色箭头表示偏振片的透振方向) 【教师】自然光通过偏振片,只有振动方向与偏振片透振方向一致的光能够通过,我们得到的是沿透振方向振动的偏振光,将第一个偏振片称为起偏器,用P表示。偏振光继续向前传播,通过第二个偏振片时,当两个偏振片透振方向夹角改变时,光的明暗发生变化,我们将第二个偏振片称为检偏器,用Q来表示。在刚才实验中,大家都发现当两个偏振片透振方向相同时,光的强度最亮;当两个偏振片透振方向相互垂直时,光的强度最暗了,完全没有光通过了。 5.归纳总结、得出结论 得出结论:光具有偏振现象,因此光是一种横波。 接下来回到课前,分析解释“明暗变化的大白”,通过小球“穿墙术”的实验进一步帮助学生理解偏振现象。 【学生】思考,动手实验,仔细观察灯光或太阳光通过一片偏振片的现象,并旋转,对比光的强度是否变化。观察实验现象,交流讨论为什么会出现这样的现象?在教师引导下分析实验现象,验证部分自然光表现出了偏振现象 【学生】继续观察偏振光通过偏振片会出现什么现象,在教师引导下分析实验现象,交流讨论,进一步验证偏振光是否具有偏振现象 【学生】观察思考,得出结论。紧跟教师思路,记录笔记。 引导学生小组探究光的偏振现象,通过学生分组实验,完成三个活动任务,并对所观察到的现象进行归纳总结,培养学生的实验观察能力、归纳概括能力及团结合作精神

第三部分 列举生活中光的偏振现象 【教师】呈现我们生活中常见偏振现象,如拍照,呈现一张反光照片: 让学生学会应用所学知识解决实际问题,在镜头前加一片偏振滤光片。 得到清晰的画面: 同时,说明反射光、折射光都是不同程度的偏振光。 【教师】再次呈现图片,例举偏振现象在生活中的应用。如:电子表的液晶显示、3D眼镜和3D电影。 【学生】相互交流生活中的反光现象,讨论解决。 【学生】认真阅读课本,收集并了解生活中光的偏振现象及其应用。 列举生活实例,将学生的注意力集中在光的偏振,渗透在生活中善于发现,善于观察,就能发现生活与物理息息相关的思想,更好地体现从生活走向物理,从物理走向社会。

第四部分 归纳总结与布置作业 1.让学生自由发言,向全班总结本节课的收获:包括知识方面、学法方面以及情感方面,然后教师加以提炼升华。 2.布置作业 课后让学生动手做一做,模拟夜间两辆相向行驶的小车,帮助司机师傅 ,解决对面车灯晃眼的问题,应用所学知识提出有效的解决方案,从而巩固本节课所学知识。 【学生】积极发言,同学间相互交流,总结归纳。 记录作业,课后认真完成。 课后让学生动手做一做模拟夜间两辆相向行驶的小车,帮助司机师傅 ,解决对面车灯晃眼的问题,再次让学生感受到偏振现象来源于生活现象。通过理论联系实际,将所学知识运用于实际生活,让学生认识物理来源于生活,生活中处处有物理,充分体现从生活走向物理,从物理走向社会的课程理念。同时,提高学生运用物理知识解决实际问题的能力,进一步加深学生对光的偏振的理解,在学生理解的基础上巩固提升。

【教学反思】 1.物理教学要巧用生活中的器材,一来实验器材学生能找到、有亲近感,做物理实验不难;二来物理实验就在身边,可以在玩中学,学中玩,学生兴趣高。这不仅符合新课改思想,也符合学生的年龄特点和兴趣爱好。针对本节课的重点,采用演示实验使彩带振动产生的横波、弹簧振动产生的纵波分别通过与振动方向平行及垂直的狭缝,得出偏振是横波特有的现象,实验现象明显,操作简单方便。采用机械波判断横波纵波的方法类比于光波的判断方法,突破学生认知困难。最后让学生小组合作探究光的偏振,得出结论。 2.本节课创设良好的物理情景,运用实验进行提问,采取教师层层引导,学生探究和实验,充分体现了教师主导,学生主体的新课程理念,并通过师生互动,肯定了学生的思考。通过列举光的偏振现象在生活中广泛的应用,使学生把物理和生活有机联系起来,拉近了物理与生活、物理与学生的距离。