部编版必修上册微专题教案:领略成语的魅力——词语家族的特别支系(第一课时)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上册微专题教案:领略成语的魅力——词语家族的特别支系(第一课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 873.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-01 15:58:45 | ||

图片预览

文档简介

微专题二:词语家族的特别支系

第一课时:领略成语的魅力

教学目标

1.了解成语的特征及来源。

2.了解成语与文化的关系,理解成语承载的丰富内涵,领略成语的魅力。

3.掌握正确运用成语的方法。

教学重难点

了解成语与文化的关系,理解成语承载的丰富内涵,领略成语的魅力。

教学过程

【课前准备】

一、推送学习任务单

二、熟悉本课“教学参考资源”,在智课端准备资源并向学生推送助读资源。

【教学课件】微专题课件:领略成语的魅力——词语家族的特别支系(第一课时)

三、划分小组,规划赋分,制作活动评价量表。

【课堂活动】

一、活动导入

在词语家族中,有这样两个特别的“支系”,它们占有特殊的地位。一是成语家族,它蕴含着丰富的文化,是古今汉语沟通的重要桥梁;二是新词语,它与现实生活密切相关为汉语增添了鲜活的生命力。丰富成语与新词语的积累,了解词语的来源及含义,能让我们的语言变得多姿多彩。

本节课,我们一起领略成语的魅力,感受其背后丰富的文化底蕴。

二、活动过程

任务热身:相声《成语奇谈》表演

相声《成语奇谈》剧本

乙:给大家表演相声。

甲:首先哪,我们为大家献上最真诚的祝福。

乙:祝福什么呢?

甲:祝大家,在今后的学习和生活当中:一帆风顺,两全其美,三阳开泰,四季平安,五福临门,六六大顺,七星高照,八面来财,九九同心,十全十美,百事可乐,千事顺心,万事如意。掌声鼓励!

乙:呵!这嘴够甜的。我说,你哪来这么多成语?

甲:这都是我入冬储存的呗。

乙:这位还要冬眠。

甲:大家得好好研究研究这丰富的成语啊。有些个人学成语不求甚解,囫囵吞枣,甘做“阳世三间大晕头”……这就比较遗憾了。

乙:你等等!你说有些个人,学成语不求甚解,囫囵吞枣,甘做“阳世三间大晕头”……这里边包话我吗?

甲:主要就是你。

乙:你有根据吗?

田:我当然有根据了。

甲:我当然有根据了。

乙:什么根据?

甲:前几天,你妹妹问你几个成语,你是不是忽悠的呀?

乙:我给他正确的解释啊。

甲:你妹妹问了:什么叫“小题大做”?

乙:我告诉她“小题大做”,就是小孩儿的题大人做。

甲:大人做?

乙:对呀!我弟弟的作业题,不就都是由我来做吗?虽然都给做错了,但那也是小题大做呀!

甲:嗬!您瞧这个傻姐姐!

乙:什么叫傻姐姐呀?这叫“大智若愚”。

甲:这应该叫“大愚弱智”……你妹妹又问你了,什么是“不以物喜,不以己悲”?

乙:这更简单了,“不以物喜,不以己悲”嘛!

甲:啊。

乙:就是不能因为物理考的好就高兴,也不能因为几何考砸了就哭鼻子。

甲:那什么叫“不屈不挠”。

乙:就是说:胳膊不弯曲,就挠不着后脑勺。

甲:什么叫“一塌糊涂”?

乙:就是:一塌下来,就装糊涂。

甲:这像话吗?

乙:怎么不像话了?工头就这样,他盖楼的时候吆五喝六,等楼一塌下来,他当时就装糊涂。这就叫“一塌糊涂”。

甲:大家看见没,她不好好学习,直接影响小辈。

乙:您这意思,我影响小辈了?

甲:可不是影响了吗?前天,你妹妹按照你的教育思路,写了一篇作文,到学校一念,差点出了人命啊。

乙:那至于吗?

甲:还不至于?这孩子作文一念,有一部分老师吓跑了,一部分老师晕倒了,还有一部分年轻的老师,“嘎巴”就变了寿星老了。

乙:还搞出时间隧道来了!

甲:你妹妹往讲台上一站:“《我的家》。”

乙:这是题目。

甲:“我的家有爸爸、妈妈还有姐姐和我四个人,乃是一丘之貉。”

乙:好吗?我们家成动物园了。

甲:“每天早上一出门,我们四个就分道扬镳,各奔前程。晚上,总是我和妈妈首先殊途同归,然后守株待兔。”

乙:这就是等我和我爸爸呢。

甲:“爸爸是个建筑师,每天在工地指手画脚,摇头晃脑,上窜下跳,张牙舞爪;妈妈是个售货员,在商店里来者不拒;我和姐姐都是个学生,坐在教室里呆若木鸡,一双眼睛寒光四射,两行鼻涕青翠欲滴。”

乙:这什么形象啊?

甲:“我们一家三口,臭气相投,肥猪满卷。只是我妈妈鼠肚鸡肠,经常因为我成绩不好,就对我同室操戈,心狠手辣,打得我五体投地。爸爸看着妈妈打我,却是袖手旁观,从不见义勇为,这家伙老气横秋,分明是重色轻友啊!”

乙:去你的吧!

任务一、了解成语的特征及来源

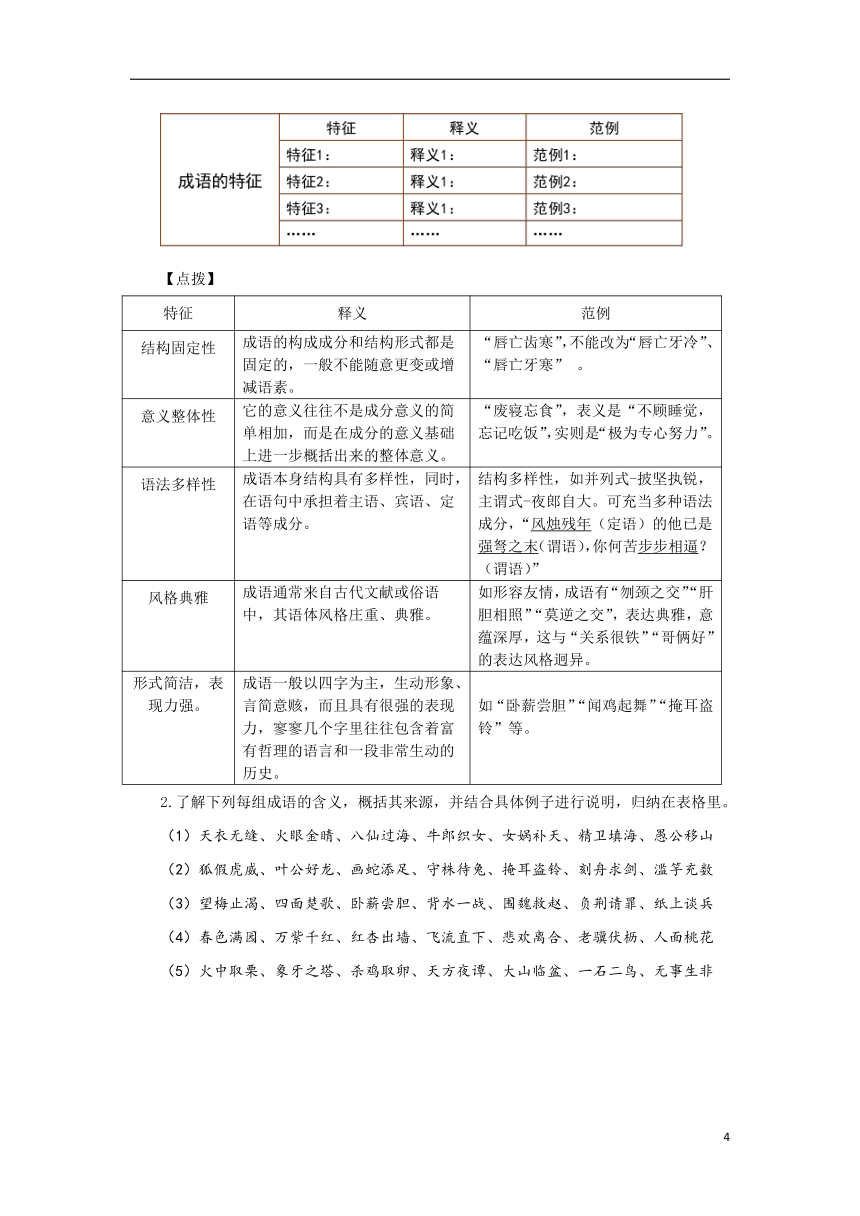

1.借助网络资源,了解成语的特征,对特征进行释义,并结合具体例子进行说明,依此完成下列表格。

【点拨】

特征 释义 范例

结构固定性 成语的构成成分和结构形式都是固定的,一般不能随意更变或增减语素。 “唇亡齿寒”,不能改为“唇亡牙冷”、“唇亡牙寒” 。

意义整体性 它的意义往往不是成分意义的简单相加,而是在成分的意义基础上进一步概括出来的整体意义。 “废寝忘食”,表义是“不顾睡觉,忘记吃饭”,实则是“极为专心努力”。

语法多样性 成语本身结构具有多样性,同时,在语句中承担着主语、宾语、定语等成分。 结构多样性,如并列式-披坚执锐,主谓式-夜郎自大。可充当多种语法成分,“风烛残年(定语)的他已是强弩之末(谓语),你何苦步步相逼?(谓语)”

风格典雅 成语通常来自古代文献或俗语中,其语体风格庄重、典雅。 如形容友情,成语有“刎颈之交”“肝胆相照”“莫逆之交”,表达典雅,意蕴深厚,这与“关系很铁”“哥俩好”的表达风格迥异。

形式简洁,表现力强。 成语一般以四字为主,生动形象、言简意赅,而且具有很强的表现力,寥寥几个字里往往包含着富有哲理的语言和一段非常生动的历史。 如“卧薪尝胆”“闻鸡起舞”“掩耳盗铃”等。

2.了解下列每组成语的含义,概括其来源,并结合具体例子进行说明,归纳在表格里。

(1)天衣无缝、火眼金睛、八仙过海、牛郎织女、女娲补天、精卫填海、愚公移山

(2)狐假虎威、叶公好龙、画蛇添足、守株待兔、掩耳盗铃、刻舟求剑、滥竽充数

(3)望梅止渴、四面楚歌、卧薪尝胆、背水一战、围魏救赵、负荆请罪、纸上谈兵

(4)春色满园、万紫千红、红杏出墙、飞流直下、悲欢离合、老骥伏枥、人面桃花

(5)火中取栗、象牙之塔、杀鸡取卵、天方夜谭、大山临盆、一石二鸟、无事生非

【点拨】

成语的来源 来源 范例说明

神话传说 1.天衣无缝——出自五代·前蜀·牛峤《灵怪录·郭翰》 2.火眼金睛——出自明·吴承恩《西游记》 3.精卫填海——出自《山海经·北山经》传说

寓言故事 1.狐假虎威——出自《战国策·楚策一》 2.叶公好龙——出自《三国志·蜀志·秦宓传》 3.画蛇添足——出自汉·刘向《战国策·齐策》

历史故事 1.望梅止渴——曹操讨伐张绣 2.四面楚歌——项羽垓下之围 3.卧薪尝胆——勾践立志复国

文人作品 1.春色满园、红杏出墙——出自宋·叶绍翁《游园不值》诗:“春色满园关不住,一枝红杏出墙来。” 2.老骥伏枥——出自于三国·魏·曹操《步出夏门行·龟虽寿》诗:“老骥伏枥,志在千里”

外来文化 1.火中取栗——出自法国诗人让·德·拉·封丹的寓言诗《猴子和猫》 2.杀鸡取卵——出自《伊索寓言》

思考:从成语的来源来看,其与文化之间有什么关系?

【点拨】

在这些成语的来源中,每个成语都是经历了时间的沉淀,彰显了中华文化的源远流长、博大精深,与我们的历史文化、文学艺术、思想发展、中外交流等诸多方面紧密相关。一个成语,我们关注的不仅仅只是成语本身的含义,同时我们从其出处、来源、演变等方面感受到其背后隐隐流动的文化长河。在诸多的来源中,以文人作品和历史故事为最多,如《成语探源辞典》收成语5000多条,考据出处涉及古代文献200余种;《汉语成语考译词典》收成语7600余条,引证古代文献更是浩如烟海。

因此,成语本身就是一种文化,无论是显性的,还是隐性的,它终将影响我们中华儿女,深藏在我们的骨骼、血液中,给予我们力量。

任务二、成语主题活动——领略成语的魅力

活动1:看成语,猜人名

【活动规则】

1.将全班同学分为三个小组,每个小组派一名代表进行抽签,抽签决定先后参与活动的次序。

2.答题时间:2分钟。

3.答题人:由教师随机抽签产生3名成员。

4.答题规则:答题期间,不得有任何形式的提示或干扰,限时完成,遇到不会的说“过”。

5.计分方式:每组基础分是10个“赞”,答对1个,得1个“赞”,答错/不答一个扣1个赞。

6.计分人:语文课代表。

第一组

第二组

第三组

活动结束,小组计总赞数,赞数最高组为优胜组。

活动2:给下列成语找个“家”

1.在理解下列成语意思的基础上对成语进行分类?

余音绕梁 高风亮节 凤冠霞帔 曲径通幽 蓬门荜户 江山如画 入木三分

傲霜斗雪 循序渐进 披麻戴孝 雕梁画栋 浓情蜜意 山盟海誓 荆钗布裙

纸短情长 言传身教 浩然正气 光明磊落 妙手丹青 凄风苦雨 因材施教

【点拨】

(2)结合每一项中成语的含义,说说其背后的文化含义,并思考成语作为文化载体的意义?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

【点拨】

三、活动小结

本堂活动课,通过探究成语的特征,分析成语的来源,以及让学生参与成语主题活动,共同领略成语的魅力。

四、布置作业

再次阅读《成语奇谈》剧本,将妹妹的作文《我的家》中使用错误的成语找出来,配上释义,制作成成语释义卡片。

活动评价

1.完成本课时【同步测试】。

2.活动评价量表

1

第一课时:领略成语的魅力

教学目标

1.了解成语的特征及来源。

2.了解成语与文化的关系,理解成语承载的丰富内涵,领略成语的魅力。

3.掌握正确运用成语的方法。

教学重难点

了解成语与文化的关系,理解成语承载的丰富内涵,领略成语的魅力。

教学过程

【课前准备】

一、推送学习任务单

二、熟悉本课“教学参考资源”,在智课端准备资源并向学生推送助读资源。

【教学课件】微专题课件:领略成语的魅力——词语家族的特别支系(第一课时)

三、划分小组,规划赋分,制作活动评价量表。

【课堂活动】

一、活动导入

在词语家族中,有这样两个特别的“支系”,它们占有特殊的地位。一是成语家族,它蕴含着丰富的文化,是古今汉语沟通的重要桥梁;二是新词语,它与现实生活密切相关为汉语增添了鲜活的生命力。丰富成语与新词语的积累,了解词语的来源及含义,能让我们的语言变得多姿多彩。

本节课,我们一起领略成语的魅力,感受其背后丰富的文化底蕴。

二、活动过程

任务热身:相声《成语奇谈》表演

相声《成语奇谈》剧本

乙:给大家表演相声。

甲:首先哪,我们为大家献上最真诚的祝福。

乙:祝福什么呢?

甲:祝大家,在今后的学习和生活当中:一帆风顺,两全其美,三阳开泰,四季平安,五福临门,六六大顺,七星高照,八面来财,九九同心,十全十美,百事可乐,千事顺心,万事如意。掌声鼓励!

乙:呵!这嘴够甜的。我说,你哪来这么多成语?

甲:这都是我入冬储存的呗。

乙:这位还要冬眠。

甲:大家得好好研究研究这丰富的成语啊。有些个人学成语不求甚解,囫囵吞枣,甘做“阳世三间大晕头”……这就比较遗憾了。

乙:你等等!你说有些个人,学成语不求甚解,囫囵吞枣,甘做“阳世三间大晕头”……这里边包话我吗?

甲:主要就是你。

乙:你有根据吗?

田:我当然有根据了。

甲:我当然有根据了。

乙:什么根据?

甲:前几天,你妹妹问你几个成语,你是不是忽悠的呀?

乙:我给他正确的解释啊。

甲:你妹妹问了:什么叫“小题大做”?

乙:我告诉她“小题大做”,就是小孩儿的题大人做。

甲:大人做?

乙:对呀!我弟弟的作业题,不就都是由我来做吗?虽然都给做错了,但那也是小题大做呀!

甲:嗬!您瞧这个傻姐姐!

乙:什么叫傻姐姐呀?这叫“大智若愚”。

甲:这应该叫“大愚弱智”……你妹妹又问你了,什么是“不以物喜,不以己悲”?

乙:这更简单了,“不以物喜,不以己悲”嘛!

甲:啊。

乙:就是不能因为物理考的好就高兴,也不能因为几何考砸了就哭鼻子。

甲:那什么叫“不屈不挠”。

乙:就是说:胳膊不弯曲,就挠不着后脑勺。

甲:什么叫“一塌糊涂”?

乙:就是:一塌下来,就装糊涂。

甲:这像话吗?

乙:怎么不像话了?工头就这样,他盖楼的时候吆五喝六,等楼一塌下来,他当时就装糊涂。这就叫“一塌糊涂”。

甲:大家看见没,她不好好学习,直接影响小辈。

乙:您这意思,我影响小辈了?

甲:可不是影响了吗?前天,你妹妹按照你的教育思路,写了一篇作文,到学校一念,差点出了人命啊。

乙:那至于吗?

甲:还不至于?这孩子作文一念,有一部分老师吓跑了,一部分老师晕倒了,还有一部分年轻的老师,“嘎巴”就变了寿星老了。

乙:还搞出时间隧道来了!

甲:你妹妹往讲台上一站:“《我的家》。”

乙:这是题目。

甲:“我的家有爸爸、妈妈还有姐姐和我四个人,乃是一丘之貉。”

乙:好吗?我们家成动物园了。

甲:“每天早上一出门,我们四个就分道扬镳,各奔前程。晚上,总是我和妈妈首先殊途同归,然后守株待兔。”

乙:这就是等我和我爸爸呢。

甲:“爸爸是个建筑师,每天在工地指手画脚,摇头晃脑,上窜下跳,张牙舞爪;妈妈是个售货员,在商店里来者不拒;我和姐姐都是个学生,坐在教室里呆若木鸡,一双眼睛寒光四射,两行鼻涕青翠欲滴。”

乙:这什么形象啊?

甲:“我们一家三口,臭气相投,肥猪满卷。只是我妈妈鼠肚鸡肠,经常因为我成绩不好,就对我同室操戈,心狠手辣,打得我五体投地。爸爸看着妈妈打我,却是袖手旁观,从不见义勇为,这家伙老气横秋,分明是重色轻友啊!”

乙:去你的吧!

任务一、了解成语的特征及来源

1.借助网络资源,了解成语的特征,对特征进行释义,并结合具体例子进行说明,依此完成下列表格。

【点拨】

特征 释义 范例

结构固定性 成语的构成成分和结构形式都是固定的,一般不能随意更变或增减语素。 “唇亡齿寒”,不能改为“唇亡牙冷”、“唇亡牙寒” 。

意义整体性 它的意义往往不是成分意义的简单相加,而是在成分的意义基础上进一步概括出来的整体意义。 “废寝忘食”,表义是“不顾睡觉,忘记吃饭”,实则是“极为专心努力”。

语法多样性 成语本身结构具有多样性,同时,在语句中承担着主语、宾语、定语等成分。 结构多样性,如并列式-披坚执锐,主谓式-夜郎自大。可充当多种语法成分,“风烛残年(定语)的他已是强弩之末(谓语),你何苦步步相逼?(谓语)”

风格典雅 成语通常来自古代文献或俗语中,其语体风格庄重、典雅。 如形容友情,成语有“刎颈之交”“肝胆相照”“莫逆之交”,表达典雅,意蕴深厚,这与“关系很铁”“哥俩好”的表达风格迥异。

形式简洁,表现力强。 成语一般以四字为主,生动形象、言简意赅,而且具有很强的表现力,寥寥几个字里往往包含着富有哲理的语言和一段非常生动的历史。 如“卧薪尝胆”“闻鸡起舞”“掩耳盗铃”等。

2.了解下列每组成语的含义,概括其来源,并结合具体例子进行说明,归纳在表格里。

(1)天衣无缝、火眼金睛、八仙过海、牛郎织女、女娲补天、精卫填海、愚公移山

(2)狐假虎威、叶公好龙、画蛇添足、守株待兔、掩耳盗铃、刻舟求剑、滥竽充数

(3)望梅止渴、四面楚歌、卧薪尝胆、背水一战、围魏救赵、负荆请罪、纸上谈兵

(4)春色满园、万紫千红、红杏出墙、飞流直下、悲欢离合、老骥伏枥、人面桃花

(5)火中取栗、象牙之塔、杀鸡取卵、天方夜谭、大山临盆、一石二鸟、无事生非

【点拨】

成语的来源 来源 范例说明

神话传说 1.天衣无缝——出自五代·前蜀·牛峤《灵怪录·郭翰》 2.火眼金睛——出自明·吴承恩《西游记》 3.精卫填海——出自《山海经·北山经》传说

寓言故事 1.狐假虎威——出自《战国策·楚策一》 2.叶公好龙——出自《三国志·蜀志·秦宓传》 3.画蛇添足——出自汉·刘向《战国策·齐策》

历史故事 1.望梅止渴——曹操讨伐张绣 2.四面楚歌——项羽垓下之围 3.卧薪尝胆——勾践立志复国

文人作品 1.春色满园、红杏出墙——出自宋·叶绍翁《游园不值》诗:“春色满园关不住,一枝红杏出墙来。” 2.老骥伏枥——出自于三国·魏·曹操《步出夏门行·龟虽寿》诗:“老骥伏枥,志在千里”

外来文化 1.火中取栗——出自法国诗人让·德·拉·封丹的寓言诗《猴子和猫》 2.杀鸡取卵——出自《伊索寓言》

思考:从成语的来源来看,其与文化之间有什么关系?

【点拨】

在这些成语的来源中,每个成语都是经历了时间的沉淀,彰显了中华文化的源远流长、博大精深,与我们的历史文化、文学艺术、思想发展、中外交流等诸多方面紧密相关。一个成语,我们关注的不仅仅只是成语本身的含义,同时我们从其出处、来源、演变等方面感受到其背后隐隐流动的文化长河。在诸多的来源中,以文人作品和历史故事为最多,如《成语探源辞典》收成语5000多条,考据出处涉及古代文献200余种;《汉语成语考译词典》收成语7600余条,引证古代文献更是浩如烟海。

因此,成语本身就是一种文化,无论是显性的,还是隐性的,它终将影响我们中华儿女,深藏在我们的骨骼、血液中,给予我们力量。

任务二、成语主题活动——领略成语的魅力

活动1:看成语,猜人名

【活动规则】

1.将全班同学分为三个小组,每个小组派一名代表进行抽签,抽签决定先后参与活动的次序。

2.答题时间:2分钟。

3.答题人:由教师随机抽签产生3名成员。

4.答题规则:答题期间,不得有任何形式的提示或干扰,限时完成,遇到不会的说“过”。

5.计分方式:每组基础分是10个“赞”,答对1个,得1个“赞”,答错/不答一个扣1个赞。

6.计分人:语文课代表。

第一组

第二组

第三组

活动结束,小组计总赞数,赞数最高组为优胜组。

活动2:给下列成语找个“家”

1.在理解下列成语意思的基础上对成语进行分类?

余音绕梁 高风亮节 凤冠霞帔 曲径通幽 蓬门荜户 江山如画 入木三分

傲霜斗雪 循序渐进 披麻戴孝 雕梁画栋 浓情蜜意 山盟海誓 荆钗布裙

纸短情长 言传身教 浩然正气 光明磊落 妙手丹青 凄风苦雨 因材施教

【点拨】

(2)结合每一项中成语的含义,说说其背后的文化含义,并思考成语作为文化载体的意义?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

【点拨】

三、活动小结

本堂活动课,通过探究成语的特征,分析成语的来源,以及让学生参与成语主题活动,共同领略成语的魅力。

四、布置作业

再次阅读《成语奇谈》剧本,将妹妹的作文《我的家》中使用错误的成语找出来,配上释义,制作成成语释义卡片。

活动评价

1.完成本课时【同步测试】。

2.活动评价量表

1

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读