高中语文必修下第一单眼微专题教案:理解文意,探究思想

文档属性

| 名称 | 高中语文必修下第一单眼微专题教案:理解文意,探究思想 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 515.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-01 17:12:51 | ||

图片预览

文档简介

理解文意,探究思想

——必修下第一单元学习任务单(第三课时)

教学目标

1.引导学生在初步理解文章大意的基础上梳理结构层次。

2.通过设置问题,引导学生理解发论者观点,初步探究孔子、孟子、庄子的思想。

3.设计活动,让学生有理有据交流阅读与思考的收获。

教学过程

【布置课前任务】

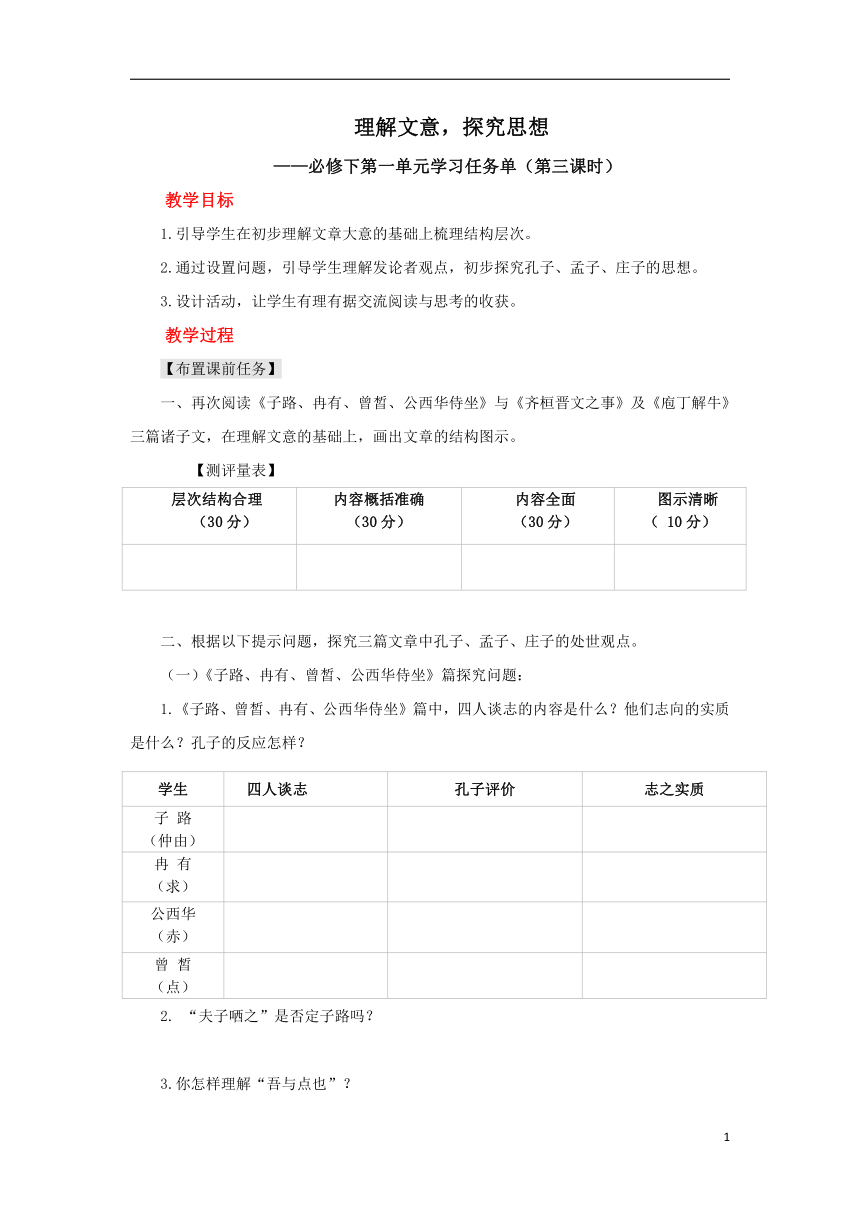

一、再次阅读《子路、冉有、曾皙、公西华侍坐》与《齐桓晋文之事》及《庖丁解牛》三篇诸子文,在理解文意的基础上,画出文章的结构图示。

【测评量表】

层次结构合理 (30分) 内容概括准确 (30分) 内容全面 (30分) 图示清晰 ( 10分)

二、根据以下提示问题,探究三篇文章中孔子、孟子、庄子的处世观点。

(一)《子路、冉有、曾皙、公西华侍坐》篇探究问题:

学生 四人谈志 孔子评价 志之实质

子 路 (仲由)

冉 有 (求)

公西华 (赤)

曾 皙 (点)

1.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》篇中,四人谈志的内容是什么?他们志向的实质是什么?孔子的反应怎样?

2. “夫子哂之”是否定子路吗?

3.你怎样理解“吾与点也”?

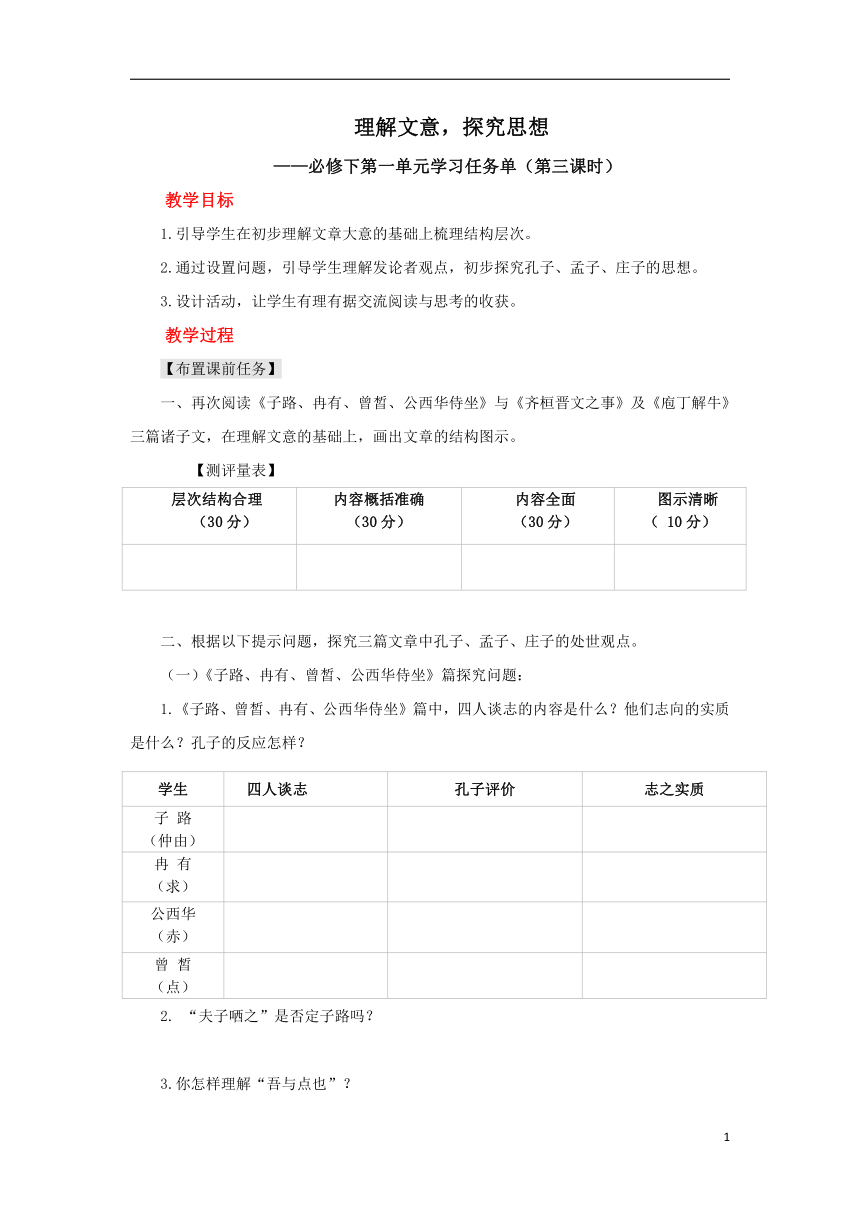

(二)《齐桓晋文之事》篇探究问题:

1.这篇文章中,齐宣王最初的政治理想是什么?孟子给他宣传的政治理想又是什么?

2.结合孟子对理想生活图景的描述,概括孟子社会理想的特点。

3.孟子对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足?

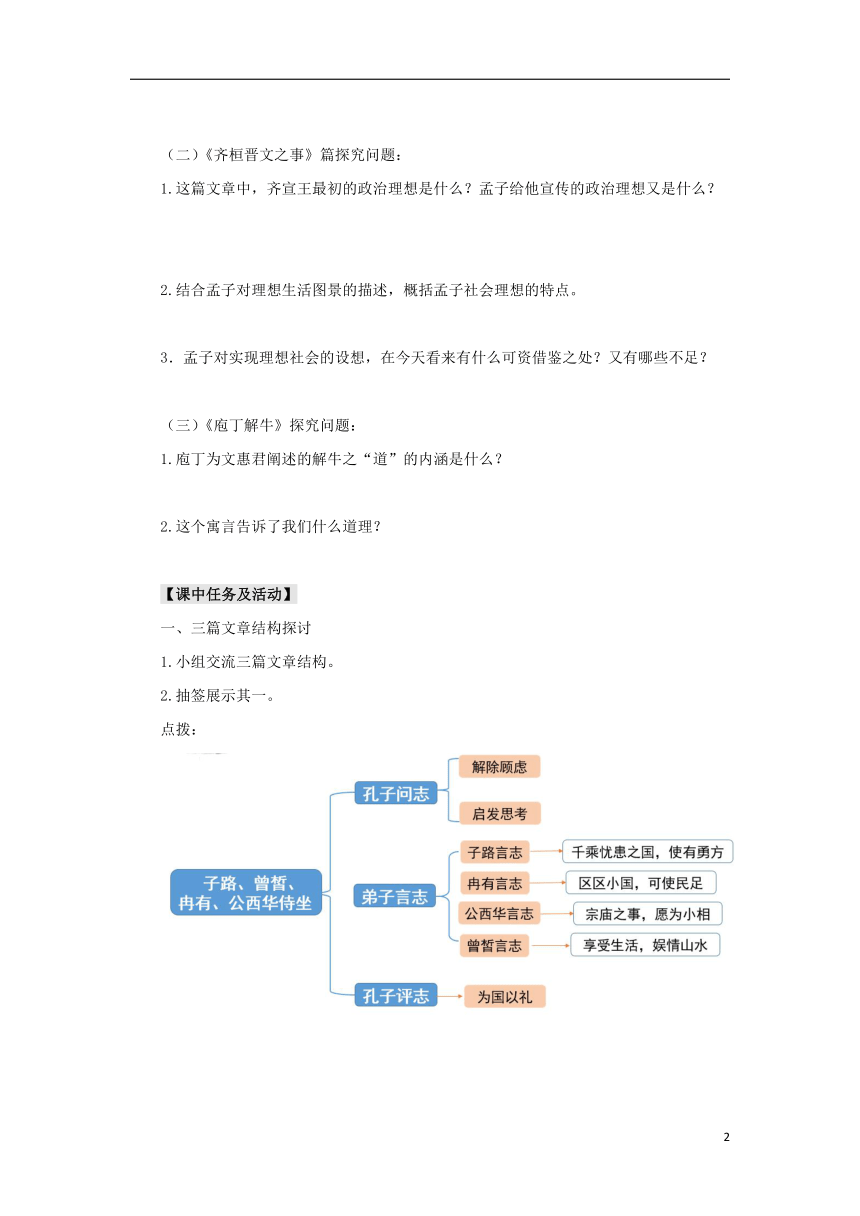

(三)《庖丁解牛》探究问题:

1.庖丁为文惠君阐述的解牛之“道”的内涵是什么?

2.这个寓言告诉了我们什么道理?

【课中任务及活动】

一、三篇文章结构探讨

1.小组交流三篇文章结构。

2.抽签展示其一。

点拨:

3.根据量表打分。

二、探究三篇文章中反映出的孔子、孟子、庄子的思想观点。

【测评量表】

解读合理 (30分) 解读充分 (30分) 结合文章内容 (20分) 表达清晰 ( 10分) 其他 (10分)

【探究点拨】

1.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》篇探究

(1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》篇中,四人谈志的内容是什么?孔子的反应怎样?你觉得孔子的观点是什么?

学生 四人谈志 孔子态度 志之实质

子 路 (仲由) 治理“千乘之国”,“可使有勇,且知方也” 哂之 强国

冉 有 (求) 治理“方六七十,如五六十”的小国,“可使足民”, “如其礼乐,以俟君子”。 安见方六七十如五六十而非邦也者? 富民

公西华 (赤) 在“宗庙之事,如会同”时,“愿为小相”。 宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大? 礼治

曾 皙 (点) 莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。 吾与点也 礼乐社会的图景

从孔子对四人之志的评价,可以看出孔子对弟子们积极入世态度的肯定,巧妙表述自己“为国以礼” 、为政的最高目标是让人民过上安宁和谐生活的思想。

(2)“夫子哂之”是否定子路吗?

子路说的是国家大事,是一种大英雄、大政治家的事业,涉及到政治、军事、经济、文化等方面,不应该那么简单;可子路的回答有点轻率,有点过于自信,没有留什么余地,所以孔子才笑他。至于他说的治理国家的理想本身并没有错,孔子并不否定。

(3)你怎样理解“吾与点也”?

曾点的“志向”是“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”这是经济富足、天下太平、社会安定、讲究礼乐的写照,可以视作儒家“礼治”的理想社会的艺术表达,这与孔子对理想社会的构想不谋而合,所以孔子高度赞同。

2.《齐桓晋文之事》篇探究

(1)这篇文章中,齐宣王最初的政治理想是什么?孟子给他宣传的政治理想又是什么?

齐宣王心思 孟子的引导 孟子的主张

讨论 过程 齐桓晋文之事可得闻乎? ……臣未之闻也。无以,则王乎? 保民而王,莫之能御也。 不谈霸道,只谈王道。

“若寡人者,可以保民乎哉?” 引“以羊易牛”之事 不忍之心是“保民而王”的思想基础。

“此心之所以合于王者,何也?” “百钧”“舆薪”“挟太山以超北海”“为长者折枝” 齐宣王完全有能力“保民而王”,只是没有认真去。为仁政主张铺平了道路。

“将以求吾所大欲也”。 缘木求鱼,邹楚之战 行霸道无法实现“莅中国而抚四夷”之梦想

愿夫子辅吾志,明以教我…… 具体措施 行仁政,则王道可落地

(2)结合孟子对理想生活图景的描述,概括孟子社会理想的特点。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

百姓衣食富足、重教化、人人知礼——仁政即王道

孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。司马迁《史记 孟子荀卿列传》说:“当世之时,秦用商君,富国强兵。楚、魏用吴起,战胜弱敌。齐宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤;而孟轲乃述唐虞三代之德,是以所如者不合。”

(3)孟子对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足?

最可贵的是他的民本思想,能够站在人民的角度看待问题。农业时代的理想状态不一定适合工业时代、信息时代,对理想社会建设的举措要更加丰富细致多元。为政者除了实施仁政之外,还要应对更加复杂的社会问题,不能太笼统地归纳为某一种状态。

3.《庖丁解牛》探究问题:

(1)庖丁为文惠君阐述的解牛之“道”的内涵是什么?

文章内容 观点分析

解牛场面 动作:手触 肩倚 足履 膝踦(舞蹈化) “技”是道的外在表现

响声:砉、騞;——莫不中音(音乐化)

庖丁谈解牛之道 所好者道也,进乎技也。 追求目标——道

“始臣之解牛之时,所见无非全牛也” ; “未尝见全牛也”;以神遇而不以目视。 解牛三境界——达到道的必经阶段

十九年,解牛数千,刀刃若新发;“以无厚入有间”。恢恢乎其于游刃必有余地矣。 解牛时的道境

依乎天理,因其固然 达到道境的方法

每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微。謋然己解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。 达到道境后的态度 ——谨慎

(2)这个寓言告诉了我们什么道理?

解牛之道——养生之道:

认识本质,找到规律,因势而为,知可为与不可为,认真谨慎……

【根据量表测评】

三、活动小结

课后作业

古代文化经典包含着先贤对社会,人生,历史的深刻思考,至今还能给我们很多启发。在阅读这些经典时,既要充分理解先贤的思想,也要立足现实,自主思考。从以下两个话题中任选其一。写一篇不少于800字的议论文,阐述你的观点。

话题1:孟子劝说齐宣王“发政施仁”,认为“推恩足以保四海”。他对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足?

话题2:经典寓言的寓意往往是多重的。有人认为“随丁解牛”表达了庄子“顺应自然”的思想,有人则认为主要是强调人要“保全天性”你怎么理解这则寓言的寓意?

1

——必修下第一单元学习任务单(第三课时)

教学目标

1.引导学生在初步理解文章大意的基础上梳理结构层次。

2.通过设置问题,引导学生理解发论者观点,初步探究孔子、孟子、庄子的思想。

3.设计活动,让学生有理有据交流阅读与思考的收获。

教学过程

【布置课前任务】

一、再次阅读《子路、冉有、曾皙、公西华侍坐》与《齐桓晋文之事》及《庖丁解牛》三篇诸子文,在理解文意的基础上,画出文章的结构图示。

【测评量表】

层次结构合理 (30分) 内容概括准确 (30分) 内容全面 (30分) 图示清晰 ( 10分)

二、根据以下提示问题,探究三篇文章中孔子、孟子、庄子的处世观点。

(一)《子路、冉有、曾皙、公西华侍坐》篇探究问题:

学生 四人谈志 孔子评价 志之实质

子 路 (仲由)

冉 有 (求)

公西华 (赤)

曾 皙 (点)

1.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》篇中,四人谈志的内容是什么?他们志向的实质是什么?孔子的反应怎样?

2. “夫子哂之”是否定子路吗?

3.你怎样理解“吾与点也”?

(二)《齐桓晋文之事》篇探究问题:

1.这篇文章中,齐宣王最初的政治理想是什么?孟子给他宣传的政治理想又是什么?

2.结合孟子对理想生活图景的描述,概括孟子社会理想的特点。

3.孟子对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足?

(三)《庖丁解牛》探究问题:

1.庖丁为文惠君阐述的解牛之“道”的内涵是什么?

2.这个寓言告诉了我们什么道理?

【课中任务及活动】

一、三篇文章结构探讨

1.小组交流三篇文章结构。

2.抽签展示其一。

点拨:

3.根据量表打分。

二、探究三篇文章中反映出的孔子、孟子、庄子的思想观点。

【测评量表】

解读合理 (30分) 解读充分 (30分) 结合文章内容 (20分) 表达清晰 ( 10分) 其他 (10分)

【探究点拨】

1.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》篇探究

(1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》篇中,四人谈志的内容是什么?孔子的反应怎样?你觉得孔子的观点是什么?

学生 四人谈志 孔子态度 志之实质

子 路 (仲由) 治理“千乘之国”,“可使有勇,且知方也” 哂之 强国

冉 有 (求) 治理“方六七十,如五六十”的小国,“可使足民”, “如其礼乐,以俟君子”。 安见方六七十如五六十而非邦也者? 富民

公西华 (赤) 在“宗庙之事,如会同”时,“愿为小相”。 宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大? 礼治

曾 皙 (点) 莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。 吾与点也 礼乐社会的图景

从孔子对四人之志的评价,可以看出孔子对弟子们积极入世态度的肯定,巧妙表述自己“为国以礼” 、为政的最高目标是让人民过上安宁和谐生活的思想。

(2)“夫子哂之”是否定子路吗?

子路说的是国家大事,是一种大英雄、大政治家的事业,涉及到政治、军事、经济、文化等方面,不应该那么简单;可子路的回答有点轻率,有点过于自信,没有留什么余地,所以孔子才笑他。至于他说的治理国家的理想本身并没有错,孔子并不否定。

(3)你怎样理解“吾与点也”?

曾点的“志向”是“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”这是经济富足、天下太平、社会安定、讲究礼乐的写照,可以视作儒家“礼治”的理想社会的艺术表达,这与孔子对理想社会的构想不谋而合,所以孔子高度赞同。

2.《齐桓晋文之事》篇探究

(1)这篇文章中,齐宣王最初的政治理想是什么?孟子给他宣传的政治理想又是什么?

齐宣王心思 孟子的引导 孟子的主张

讨论 过程 齐桓晋文之事可得闻乎? ……臣未之闻也。无以,则王乎? 保民而王,莫之能御也。 不谈霸道,只谈王道。

“若寡人者,可以保民乎哉?” 引“以羊易牛”之事 不忍之心是“保民而王”的思想基础。

“此心之所以合于王者,何也?” “百钧”“舆薪”“挟太山以超北海”“为长者折枝” 齐宣王完全有能力“保民而王”,只是没有认真去。为仁政主张铺平了道路。

“将以求吾所大欲也”。 缘木求鱼,邹楚之战 行霸道无法实现“莅中国而抚四夷”之梦想

愿夫子辅吾志,明以教我…… 具体措施 行仁政,则王道可落地

(2)结合孟子对理想生活图景的描述,概括孟子社会理想的特点。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

百姓衣食富足、重教化、人人知礼——仁政即王道

孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。司马迁《史记 孟子荀卿列传》说:“当世之时,秦用商君,富国强兵。楚、魏用吴起,战胜弱敌。齐宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤;而孟轲乃述唐虞三代之德,是以所如者不合。”

(3)孟子对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足?

最可贵的是他的民本思想,能够站在人民的角度看待问题。农业时代的理想状态不一定适合工业时代、信息时代,对理想社会建设的举措要更加丰富细致多元。为政者除了实施仁政之外,还要应对更加复杂的社会问题,不能太笼统地归纳为某一种状态。

3.《庖丁解牛》探究问题:

(1)庖丁为文惠君阐述的解牛之“道”的内涵是什么?

文章内容 观点分析

解牛场面 动作:手触 肩倚 足履 膝踦(舞蹈化) “技”是道的外在表现

响声:砉、騞;——莫不中音(音乐化)

庖丁谈解牛之道 所好者道也,进乎技也。 追求目标——道

“始臣之解牛之时,所见无非全牛也” ; “未尝见全牛也”;以神遇而不以目视。 解牛三境界——达到道的必经阶段

十九年,解牛数千,刀刃若新发;“以无厚入有间”。恢恢乎其于游刃必有余地矣。 解牛时的道境

依乎天理,因其固然 达到道境的方法

每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微。謋然己解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。 达到道境后的态度 ——谨慎

(2)这个寓言告诉了我们什么道理?

解牛之道——养生之道:

认识本质,找到规律,因势而为,知可为与不可为,认真谨慎……

【根据量表测评】

三、活动小结

课后作业

古代文化经典包含着先贤对社会,人生,历史的深刻思考,至今还能给我们很多启发。在阅读这些经典时,既要充分理解先贤的思想,也要立足现实,自主思考。从以下两个话题中任选其一。写一篇不少于800字的议论文,阐述你的观点。

话题1:孟子劝说齐宣王“发政施仁”,认为“推恩足以保四海”。他对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足?

话题2:经典寓言的寓意往往是多重的。有人认为“随丁解牛”表达了庄子“顺应自然”的思想,有人则认为主要是强调人要“保全天性”你怎么理解这则寓言的寓意?

1

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])