高中语文部编版必修下第一单元微专题教案:探究“史实”与“史观”

文档属性

| 名称 | 高中语文部编版必修下第一单元微专题教案:探究“史实”与“史观” |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 323.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-01 17:16:17 | ||

图片预览

文档简介

《探究“史实”与“史观”》教案

——《烛之武退秦师》《鸿门宴》联读教案

教学目标及任务

1.借助文本和其他参考资料,比较史传文与“史实”的差异,思考史家在行文背后隐含的“史观”。

2.学习从文学和历史两个角度思考问题,分析与评价社会历史人物或事件。

学习重难点

从史传文中体会作者的历史观和哲学思想。

教学过程

【布置课前任务】

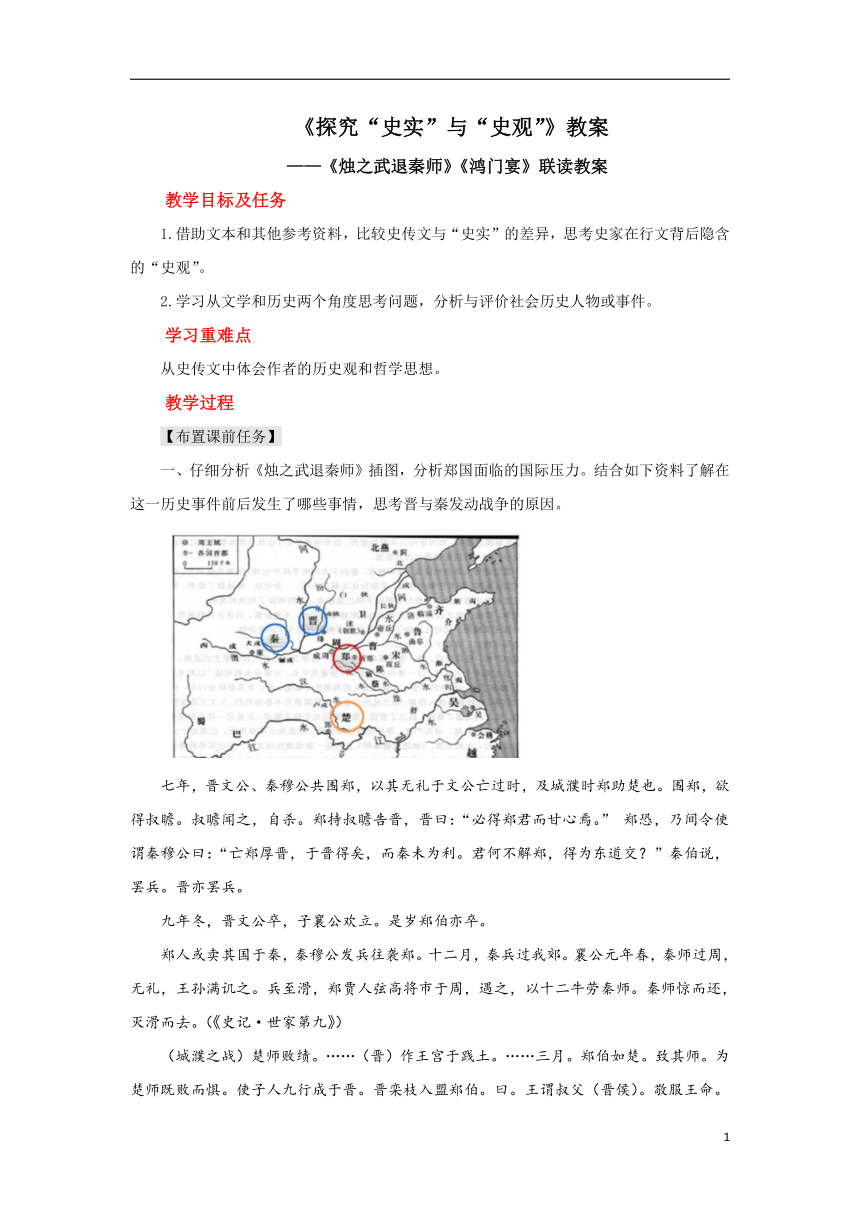

一、仔细分析《烛之武退秦师》插图,分析郑国面临的国际压力。结合如下资料了解在这一历史事件前后发生了哪些事情,思考晋与秦发动战争的原因。

七年,晋文公、秦穆公共围郑,以其无礼于文公亡过时,及城濮时郑助楚也。围郑,欲得叔瞻。叔瞻闻之,自杀。郑持叔瞻告晋,晋曰:“必得郑君而甘心焉。” 郑恐,乃间令使谓秦穆公曰:“亡郑厚晋,于晋得矣,而秦未为利。君何不解郑,得为东道交?”秦伯说,罢兵。晋亦罢兵。

九年冬,晋文公卒,子襄公欢立。是岁郑伯亦卒。

郑人或卖其国于秦,秦穆公发兵往袭郑。十二月,秦兵过我郊。襄公元年春,秦师过周,无礼,王孙满讥之。兵至滑,郑贾人弦高将市于周,遇之,以十二牛劳秦师。秦师惊而还,灭滑而去。(《史记·世家第九》)

(城濮之战)楚师败绩。……(晋)作王宫于践土。……三月。郑伯如楚。致其师。为楚师既败而惧。使子人九行成于晋。晋栾枝入盟郑伯。曰。王谓叔父(晋侯)。敬服王命。以绥四国。纠逖王慝。晋侯三辞。从命。曰。重耳敢再拜稽首。奉扬天子之丕显休命。受策以出。出入三觐 ……晋文公之季年。诸侯朝晋。(《左传》)

我认为晋与秦发动战争的原因是:

二、分析《烛之武退秦师》《鸿门宴》的事件结局——秦与郑盟、项羽放过刘邦,其原因何在?是否主要因为烛之武的辞令和刘邦的狡诈?

三、三、“春秋三传”都是以《春秋》为历史蓝本的。《春秋左氏传》记述晋、秦围郑原因时说:“晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也”。《春秋公羊传》记述:“晋人、秦人围郑。” 《春秋谷梁传》:“晋人、秦人围郑。”可见,不同史家在记述历史时叙述重点是不同的。

史传文作者在记述历史时,在材料的取舍上都会以真实性作为最高标准吗?

【引导课中活动】

一、《烛之武退秦师》中秦晋围郑原因探究

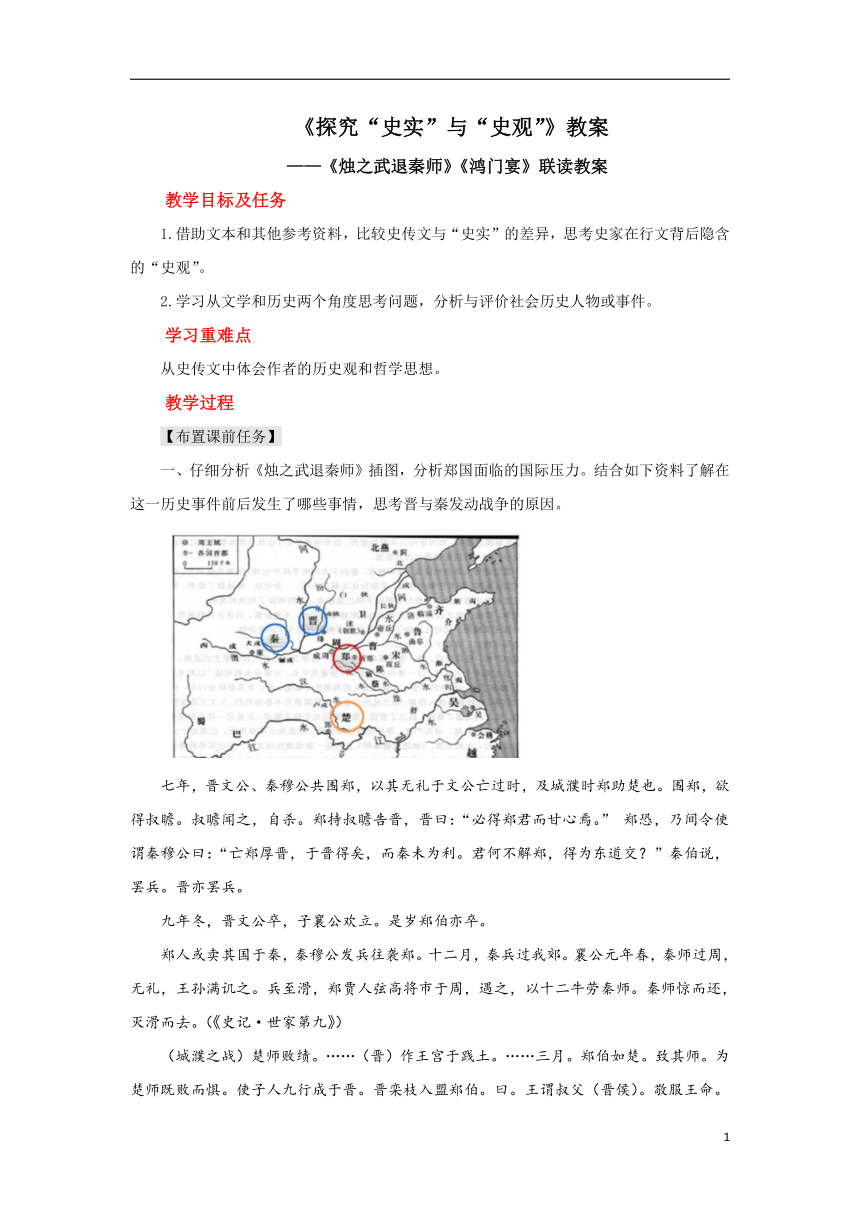

1.学生分析郑的国际压力。

2.学生交流战争原因

(1)晋侯、秦伯为何要围郑?文中说“以其无礼于晋,且贰于楚也”,你认可他们的理由吗?

七年,晋文公、秦穆公共围郑,以其无礼于文公亡过时,及城濮时郑助楚也。围郑,欲得叔瞻。叔瞻闻之,自杀。郑持叔瞻告晋,晋曰:“必得郑君而甘心焉。” 郑恐,乃间令使谓秦穆公曰:“亡郑厚晋,于晋得矣,而秦未为利。君何不解郑,得为东道交?”秦伯说,罢兵。晋亦罢兵。

九年冬,晋文公卒,子襄公欢立。是岁郑伯亦卒。

郑人或卖其国于秦,秦穆公发兵往袭郑。十二月,秦兵过我郊。襄公元年春,秦师过周,无礼,王孙满讥之。兵至滑,郑贾人弦高将市于周,遇之,以十二牛劳秦师。秦师惊而还,灭滑而去。(《史记·世家第九》)

【注】:(叔瞻是郑文公的亲弟弟,当年叔瞻向郑文公提出礼遇重耳,郑文公不听,叔瞻又向郑文公建议,杀了重耳这一行人,为郑国免留后患,郑文公又不听。叔瞻是有眼力睿智的人,他的睿智是看出了重耳这一行人都是国家栋梁之才的人物,他也看出了得罪这些人将来郑国所要面临的祸患,他清楚的预见了未来。

叔瞻的言辞却深深的得罪了晋文公,引起了对他的忌恨。但如果用古人的话“各为其主”,再用“在其位,谋其事”,享居着国家的俸禄高位,就应该为国家竭忠尽力,排忧解难,奉献自己的生命。叔瞻是郑国的大夫,叔瞻的言辞是无可厚非的,没有什么过错的,这是忠义之士的表现。而相反那个曹国大夫釐负羁背着自己的国君私下给重耳好处,为自己留后路,则是一个十足的叛臣,晋文公不杀他,却还感谢他并保护他的族人,这是把个人的恩怨放在了国家大事之上。)

《史记》中对秦晋围郑事件的记述比较简括。但可看出晋文公想报私仇的企图。

(城濮之战)楚师败绩。……(晋)作王宫于践土。……三月。郑伯如楚。致其师。为楚师既败而惧。使子人九行成于晋。晋栾枝入盟郑伯。曰。王谓叔父(晋侯)。敬服王命。以绥四国。纠逖王慝。晋侯三辞。从命。曰。重耳敢再拜稽首。奉扬天子之丕显休命。受策以出。出入三觐 ……晋文公之季年。诸侯朝晋。(《左传》)

《左传》作者在前文交代晋侯的代行天子令。发动战争为了教化,不是屠戮。

如果认可这一礼法,这场战争是合理(礼)的。

(2)从左氏的叙述中表现出什么样的思想观念呢?

将诸侯争霸战争纳入礼的规范中。“为国以礼”“以礼而霸”,在当时,“礼”即理也。晋伯最后一句话不仁、不知、不武,体现的也是这一伦理规则,其实选择一个70岁的老人也与此观念有关,尊老纳入儒家仁的思想。作为一个使者,派一个可信赖的年轻人即可。但是老者去了秦伯必须接待的。

二、《鸿门宴》问题思考探究

1. 司马迁笔下,刘邦为什么能够逃过一劫安然回营?你觉得这个情节有没有细节上的疑点?

2.项羽不杀刘邦的真正原因是什么?

【点拨】借参考资料,从“个人因素”和“历史形势因素”这两个角度,综合思考课文中历史事件的复杂成因。

(1)从个人力量的强弱对比来看,项羽没有杀刘邦的必要。

(2)杀刘邦后在诸侯中造成的不良影响。

(3)项羽为人重感情、讲义气,吃软不吃硬。

(4)项伯告密后安然无恙、刘邦在宴会上的逃脱,从情节上固然有不合理之处,但也是司马迁为烘托人物、制造矛盾进行的艺术加工。

司马迁欲“究天人之际,通古今之变”。《鸿门宴》中的人物描写暗含着作者的喜恶。可以提示学生在细读过程中体会司马迁对《鸿门宴》中人物潜在的褒贬,结合《史记 》中相关内容补充和整合,由此探究司马迁在评骘历史人物时所持的价值观。

三、小结

历史是由社会发展的综合因素共同作用决定其走向的,但史传文中往往突出强化表现个别历史人物的重要作用,这一方面是先秦时期君主专制和等级制度没有如后世封建社会那么鲜明,个体登上历史舞台张扬自我、倾尽才华的可能性是存在的,因此,像曹刿、烛之武、弦高,包括后世的苏秦、张仪等有才华者在乱世中完全可能大放异彩。另一方面,史学家在写历史时,总是在一定主导思想的引导下开展,即的存在“史观”的。如左丘明在写史时以儒家“礼”的秩序和道德思想为基础,记录历史事件时会突出历史人物的道德价值;司马迁写《史记》也是“究天人之际,通古今之变,成一家之言。” 探求天道与人事之间的关系,贯通古往今来变化的脉络,形成自己的言论。如果单纯从研究史实的视角来看,秦穆公的退兵、项羽的失败等历史事件的必然性还要放在更长久的历史长河和更广阔的历史空间、从更多维度去探究,才能理解历史本身的逻辑。

四、拓展活动

阅读下面的两首诗,回答后面的问题:

项羽

清·郑燮

已破章邯势莫当,八千子弟赴咸阳。

新安何苦坑秦卒,霸上焉能杀汉王!

玉帐深宵悲骏马,楚歌四面促红妆。

乌江水冷秋风急,寂寞野花开战场。

乌江项王庙题壁

[清]严遂成

云旗庙貌拜行人,功罪千秋问鬼神。

剑舞鸿门能赦汉,船沉巨鹿竟亡秦。

范增一去无谋主,韩信原来是逐臣。

江上楚歌最哀怨,招魂不独为灵均。

1.诗中围绕项羽写了哪几件重大的历史事件?

答:___________________________________________________________

2.诗中是如何评价“鸿门宴”的?

答:___________________________________________________________

3.诗中对一代枭雄项羽抒发了什么样的感情?

答:___________________________________________________________

【解析】郑燮《项羽》诗写了项羽击破章邯、攻入咸阳、新安坑降、宴会鸿门、兵困垓下、自刎乌江等重大事件,既有同情,又有批评。对鸿门宴上项羽的做法,诗人认为不可取,也行不通。严遂成《乌江项王庙题壁》诗写了项羽鸿门赦刘、巨鹿破秦等重大事件。对鸿门宴上项羽的做法,诗人认为他仁厚宽容。

五、课后作业

1.观看电影《鸿门宴》,就其中的人物表现写一段评论。

2.完成同步测试练习。

1

——《烛之武退秦师》《鸿门宴》联读教案

教学目标及任务

1.借助文本和其他参考资料,比较史传文与“史实”的差异,思考史家在行文背后隐含的“史观”。

2.学习从文学和历史两个角度思考问题,分析与评价社会历史人物或事件。

学习重难点

从史传文中体会作者的历史观和哲学思想。

教学过程

【布置课前任务】

一、仔细分析《烛之武退秦师》插图,分析郑国面临的国际压力。结合如下资料了解在这一历史事件前后发生了哪些事情,思考晋与秦发动战争的原因。

七年,晋文公、秦穆公共围郑,以其无礼于文公亡过时,及城濮时郑助楚也。围郑,欲得叔瞻。叔瞻闻之,自杀。郑持叔瞻告晋,晋曰:“必得郑君而甘心焉。” 郑恐,乃间令使谓秦穆公曰:“亡郑厚晋,于晋得矣,而秦未为利。君何不解郑,得为东道交?”秦伯说,罢兵。晋亦罢兵。

九年冬,晋文公卒,子襄公欢立。是岁郑伯亦卒。

郑人或卖其国于秦,秦穆公发兵往袭郑。十二月,秦兵过我郊。襄公元年春,秦师过周,无礼,王孙满讥之。兵至滑,郑贾人弦高将市于周,遇之,以十二牛劳秦师。秦师惊而还,灭滑而去。(《史记·世家第九》)

(城濮之战)楚师败绩。……(晋)作王宫于践土。……三月。郑伯如楚。致其师。为楚师既败而惧。使子人九行成于晋。晋栾枝入盟郑伯。曰。王谓叔父(晋侯)。敬服王命。以绥四国。纠逖王慝。晋侯三辞。从命。曰。重耳敢再拜稽首。奉扬天子之丕显休命。受策以出。出入三觐 ……晋文公之季年。诸侯朝晋。(《左传》)

我认为晋与秦发动战争的原因是:

二、分析《烛之武退秦师》《鸿门宴》的事件结局——秦与郑盟、项羽放过刘邦,其原因何在?是否主要因为烛之武的辞令和刘邦的狡诈?

三、三、“春秋三传”都是以《春秋》为历史蓝本的。《春秋左氏传》记述晋、秦围郑原因时说:“晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也”。《春秋公羊传》记述:“晋人、秦人围郑。” 《春秋谷梁传》:“晋人、秦人围郑。”可见,不同史家在记述历史时叙述重点是不同的。

史传文作者在记述历史时,在材料的取舍上都会以真实性作为最高标准吗?

【引导课中活动】

一、《烛之武退秦师》中秦晋围郑原因探究

1.学生分析郑的国际压力。

2.学生交流战争原因

(1)晋侯、秦伯为何要围郑?文中说“以其无礼于晋,且贰于楚也”,你认可他们的理由吗?

七年,晋文公、秦穆公共围郑,以其无礼于文公亡过时,及城濮时郑助楚也。围郑,欲得叔瞻。叔瞻闻之,自杀。郑持叔瞻告晋,晋曰:“必得郑君而甘心焉。” 郑恐,乃间令使谓秦穆公曰:“亡郑厚晋,于晋得矣,而秦未为利。君何不解郑,得为东道交?”秦伯说,罢兵。晋亦罢兵。

九年冬,晋文公卒,子襄公欢立。是岁郑伯亦卒。

郑人或卖其国于秦,秦穆公发兵往袭郑。十二月,秦兵过我郊。襄公元年春,秦师过周,无礼,王孙满讥之。兵至滑,郑贾人弦高将市于周,遇之,以十二牛劳秦师。秦师惊而还,灭滑而去。(《史记·世家第九》)

【注】:(叔瞻是郑文公的亲弟弟,当年叔瞻向郑文公提出礼遇重耳,郑文公不听,叔瞻又向郑文公建议,杀了重耳这一行人,为郑国免留后患,郑文公又不听。叔瞻是有眼力睿智的人,他的睿智是看出了重耳这一行人都是国家栋梁之才的人物,他也看出了得罪这些人将来郑国所要面临的祸患,他清楚的预见了未来。

叔瞻的言辞却深深的得罪了晋文公,引起了对他的忌恨。但如果用古人的话“各为其主”,再用“在其位,谋其事”,享居着国家的俸禄高位,就应该为国家竭忠尽力,排忧解难,奉献自己的生命。叔瞻是郑国的大夫,叔瞻的言辞是无可厚非的,没有什么过错的,这是忠义之士的表现。而相反那个曹国大夫釐负羁背着自己的国君私下给重耳好处,为自己留后路,则是一个十足的叛臣,晋文公不杀他,却还感谢他并保护他的族人,这是把个人的恩怨放在了国家大事之上。)

《史记》中对秦晋围郑事件的记述比较简括。但可看出晋文公想报私仇的企图。

(城濮之战)楚师败绩。……(晋)作王宫于践土。……三月。郑伯如楚。致其师。为楚师既败而惧。使子人九行成于晋。晋栾枝入盟郑伯。曰。王谓叔父(晋侯)。敬服王命。以绥四国。纠逖王慝。晋侯三辞。从命。曰。重耳敢再拜稽首。奉扬天子之丕显休命。受策以出。出入三觐 ……晋文公之季年。诸侯朝晋。(《左传》)

《左传》作者在前文交代晋侯的代行天子令。发动战争为了教化,不是屠戮。

如果认可这一礼法,这场战争是合理(礼)的。

(2)从左氏的叙述中表现出什么样的思想观念呢?

将诸侯争霸战争纳入礼的规范中。“为国以礼”“以礼而霸”,在当时,“礼”即理也。晋伯最后一句话不仁、不知、不武,体现的也是这一伦理规则,其实选择一个70岁的老人也与此观念有关,尊老纳入儒家仁的思想。作为一个使者,派一个可信赖的年轻人即可。但是老者去了秦伯必须接待的。

二、《鸿门宴》问题思考探究

1. 司马迁笔下,刘邦为什么能够逃过一劫安然回营?你觉得这个情节有没有细节上的疑点?

2.项羽不杀刘邦的真正原因是什么?

【点拨】借参考资料,从“个人因素”和“历史形势因素”这两个角度,综合思考课文中历史事件的复杂成因。

(1)从个人力量的强弱对比来看,项羽没有杀刘邦的必要。

(2)杀刘邦后在诸侯中造成的不良影响。

(3)项羽为人重感情、讲义气,吃软不吃硬。

(4)项伯告密后安然无恙、刘邦在宴会上的逃脱,从情节上固然有不合理之处,但也是司马迁为烘托人物、制造矛盾进行的艺术加工。

司马迁欲“究天人之际,通古今之变”。《鸿门宴》中的人物描写暗含着作者的喜恶。可以提示学生在细读过程中体会司马迁对《鸿门宴》中人物潜在的褒贬,结合《史记 》中相关内容补充和整合,由此探究司马迁在评骘历史人物时所持的价值观。

三、小结

历史是由社会发展的综合因素共同作用决定其走向的,但史传文中往往突出强化表现个别历史人物的重要作用,这一方面是先秦时期君主专制和等级制度没有如后世封建社会那么鲜明,个体登上历史舞台张扬自我、倾尽才华的可能性是存在的,因此,像曹刿、烛之武、弦高,包括后世的苏秦、张仪等有才华者在乱世中完全可能大放异彩。另一方面,史学家在写历史时,总是在一定主导思想的引导下开展,即的存在“史观”的。如左丘明在写史时以儒家“礼”的秩序和道德思想为基础,记录历史事件时会突出历史人物的道德价值;司马迁写《史记》也是“究天人之际,通古今之变,成一家之言。” 探求天道与人事之间的关系,贯通古往今来变化的脉络,形成自己的言论。如果单纯从研究史实的视角来看,秦穆公的退兵、项羽的失败等历史事件的必然性还要放在更长久的历史长河和更广阔的历史空间、从更多维度去探究,才能理解历史本身的逻辑。

四、拓展活动

阅读下面的两首诗,回答后面的问题:

项羽

清·郑燮

已破章邯势莫当,八千子弟赴咸阳。

新安何苦坑秦卒,霸上焉能杀汉王!

玉帐深宵悲骏马,楚歌四面促红妆。

乌江水冷秋风急,寂寞野花开战场。

乌江项王庙题壁

[清]严遂成

云旗庙貌拜行人,功罪千秋问鬼神。

剑舞鸿门能赦汉,船沉巨鹿竟亡秦。

范增一去无谋主,韩信原来是逐臣。

江上楚歌最哀怨,招魂不独为灵均。

1.诗中围绕项羽写了哪几件重大的历史事件?

答:___________________________________________________________

2.诗中是如何评价“鸿门宴”的?

答:___________________________________________________________

3.诗中对一代枭雄项羽抒发了什么样的感情?

答:___________________________________________________________

【解析】郑燮《项羽》诗写了项羽击破章邯、攻入咸阳、新安坑降、宴会鸿门、兵困垓下、自刎乌江等重大事件,既有同情,又有批评。对鸿门宴上项羽的做法,诗人认为不可取,也行不通。严遂成《乌江项王庙题壁》诗写了项羽鸿门赦刘、巨鹿破秦等重大事件。对鸿门宴上项羽的做法,诗人认为他仁厚宽容。

五、课后作业

1.观看电影《鸿门宴》,就其中的人物表现写一段评论。

2.完成同步测试练习。

1

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])