第11课 元朝的统治同步练习 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第11课 元朝的统治同步练习 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-02 10:29:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

11.元朝的统治同步练习

限时:60分钟;满分:100分

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题(共30分)

1.(本题3分)元朝在西北地区(西域)设立的行政机构是

A.安西都护府 B.宣慰使司都元帅府 C.西域都护府 D.北庭都元帅府

2.(本题3分)元朝在中央设宣政院统辖西藏地区,下设宣慰使司都元帅府等机构,掌管西藏地区的军民各项事务。这有利于( )

A.元朝使用中原制度 B.不同风俗趋同

C.统一多民族国家的巩固 D.南部边疆开发

3.(本题3分)“宣政院,秩从一品。掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之。遇吐蕃有事,则为分院住镇,亦别有印。”这段材料记述了我国历史上某一朝代中央政府对其边疆地区进行有效管辖,这个边疆地区是

A.台湾 B.海南 C.新疆 D.西藏

4.(本题3分)西藏正式纳入中国版图是在( )

A.唐朝 B.隋朝 C.元朝 D.北宋

5.(本题3分)据史料记载,忽必烈在继承汗位之后,接受了汉族儒臣提出的“行汉法”“行仁政”“不嗜杀”的建议,施行“治国安民”的策略。下列措施由其制定的是

A.设置转运使,把地方财政收归中央 B.鼓励垦荒,发展农牧经济

C.建立军事、行政和生产相结合的制度 D.整顿吏治,注重农桑

6.(本题3分)元朝疆域辽阔,民族众多。为使中央集权在行政体制方面得到保证,它开始对行政制度实行变革,对后世影响巨大。其创立的制度是

A.分封制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制

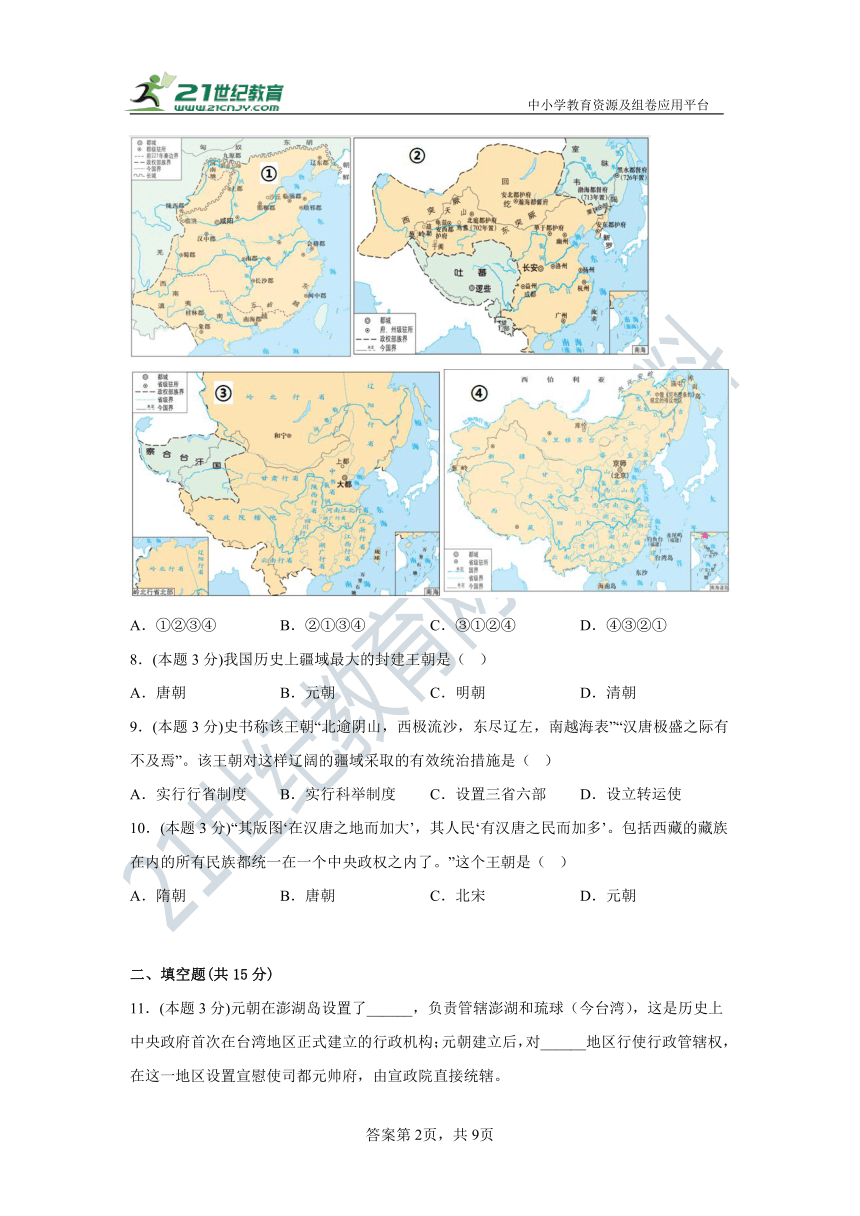

7.(本题3分)下列朝代疆域图按我国历史发展顺序排序是( )

A.①②③④ B.②①③④ C.③①②④ D.④③②①

8.(本题3分)我国历史上疆域最大的封建王朝是( )

A.唐朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝

9.(本题3分)史书称该王朝“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”“汉唐极盛之际有不及焉”。该王朝对这样辽阔的疆域采取的有效统治措施是( )

A.实行行省制度 B.实行科举制度 C.设置三省六部 D.设立转运使

10.(本题3分)“其版图‘在汉唐之地而加大’,其人民‘有汉唐之民而加多’。包括西藏的藏族在内的所有民族都统一在一个中央政权之内了。”这个王朝是( )

A.隋朝 B.唐朝 C.北宋 D.元朝

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)元朝在澎湖岛设置了______,负责管辖澎湖和琉球(今台湾),这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构;元朝建立后,对______地区行使行政管辖权,在这一地区设置宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖。

12.(本题3分)唐太宗对各少数民族一视同仁,得到周边各族的拥戴,当时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的____________;元朝时,我国各族人民相互交融,开始形成一个新的民族____________。

13.(本题3分)唐朝先后设置____和北庭都护府,管辖西域的天山南北。元朝时在澎湖岛设置了____,负责管辖澎湖和琉球(今台湾)。

14.(本题3分)在中央,由中书省掌管全国的行政事务;设_____负责全国的军事事务;设御史台负责_____事务。元朝把山东、_____和河北称作“腹里”,直属于中央的中书省;其他地区,除了吐蕃、畏兀儿地区外,设置了10个_____。在行省之下,设置路、府、州、县。这一行政区划与管理的制度,被称为“_____制度”。

15.(本题3分)元朝疆域辽阔,为了加强对全国各地的统治实行____制度;台湾自古以来就是中国的领土,元朝设置了____,负责管辖台湾。

三、判断题(共15分)

16.(本题3分)回族是我国五十六个民族之一,最早形成于元朝。

17.(本题3分)我国县级行政区的设立始于战国时期,省级行政区的设立始于元朝。( )

18.(本题3分)“胡人有妇解汉音,汉女也解调胡琴”元朝统一促进了民族融合,还出现了一个新民族——回族。( )

19.(本题3分)公元1287年,忽必烈在全国范围内设行中书省,作为地方一级的行政机构。 行省制一直沿用至今,这一制度实质是继承和发展了郡县制。( )

20.(本题3分)阅读下列材料后判断:

在粮食产量提高的同时,经济作物的种植也迅速展开,农业多种经营蓬勃发展起来,这是宋代农产品商品化程度的重要标志…茶叶的栽培遍及大半个中国,当时种茶的农户被称为园户,他们当中很多人已经将种茶当作职业,基本上不种植粮食,因而成为专业化程度很高的茶农。这既有利于茶叶生产规模的扩大,也有利于茶叶技术的改进,更有利于茶叶质量的提高。宋代这样的专业户包括社会生产的众多领域,如果树栽培户、桑蚕户、花农等等,所有这些都反映了宋代社会分工的深入,也为广大人民物质生活的丰富提供了条件。

法国著名汉学家谢和耐在《蒙元入侵前夜的中国日常生活》一书中评价,“13世纪的中国近代化方面进展显著,比如其独特的货币经济、纸币、流通证券,高度发达的茶盐企业…在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,中国无疑是当时最先进的国家,它具有一切理由把世界上的其他地方仅仅看作蛮夷之邦。”

﹣﹣﹣摘自游彪《辽宋金夏史漫谈》

以下表述是从以上材料中得出的,请在答题卡对应题号后涂“A”;违背了以上材料所表达的意思,请在答题卡对应题号后涂“B”;是以上材料没有涉及的,请在答题卡对应题号后涂“C”。

(1)专业化程度高的茶农有利于茶叶生产扩大、技术改进和质量提高_______

(2)粮食产量的提高是宋代农产品商品化程度的重要标志_______

(3)宋代的专业化生产领域众多,反映了社会分工的深入_______

(4)宋代南方赋税比重超过北方,成为国家财政的主要支柱_______

(5)13世纪中国的成就得到国际学者的高度评价和肯定_______

四、综合题(共40分)

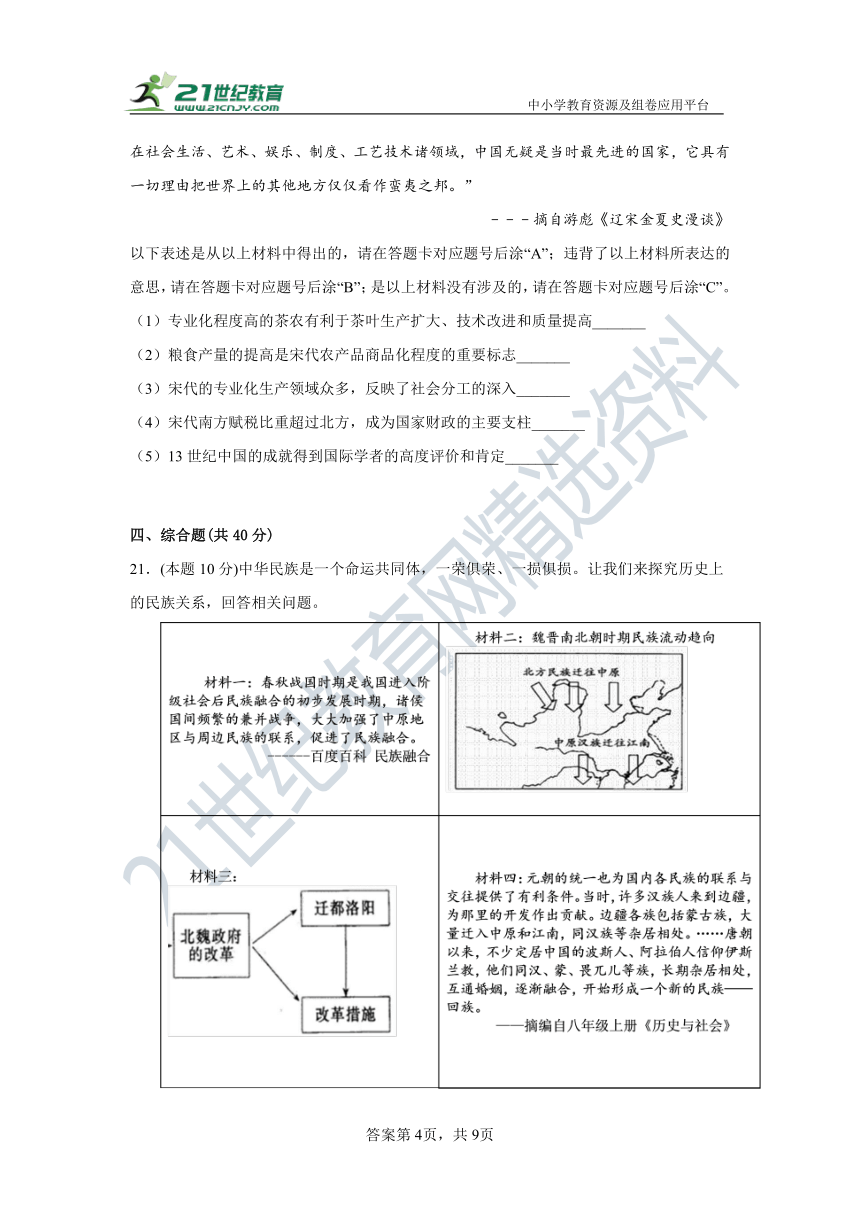

21.(本题10分)中华民族是一个命运共同体,一荣俱荣、一损俱损。让我们来探究历史上的民族关系,回答相关问题。

(1)材料一中提到的“诸侯国”和西周的哪一政治制度有关?

(2)根据材料二结合所学知识分析,魏晋南北朝时期的民族迁徙在我国历史上有什么重要意义?

(3)材料三中北魏孝文帝的改革对于中华民族产生哪些深远影响?

(4)依据材料四概括指出元朝时期我国民族关系发展有何特点?其原因有哪些?

22.(本题15分)阅读材料,回答问题。

材料一 唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,同时减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;政治上推行了一系列革新措施。唐玄宗前期励法精图治,重用贤能,实行了一系列改革;他发展经济,改革税制……使唐朝进入了鼎盛时期。

材料二 为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政计大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务。武将带兵打仗要按照朝廷授的“阵图”行军布阵……

——以上两则材料均摘编自人教版七年级《中国历史》下册

材料三

(1)材料一中的“盛世”和“鼎盛”分别指我国历史上的哪个治世局面?根据材料,归纳“盛世”和“鼎盛”局面出现的共同原因。

(2)材料二反映的是宋朝的什么政策?该政策对于宋朝政权发展有何积极作用?

(3)依据材料三,元朝为管辖辽阔的疆域实行了什么制度?元朝在图中A处地区设立了什么机构?该机构由哪一机构直接统辖?元朝为管理B处地区设立了什么机构?

23.(本题15分)我国自古以来就是统一多民族国家,中华文明由各民族儿女共同缔造。自古以来中央就重视与边疆少数民族的交往与管辖,回答问题。

材料一:

材料二:一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:一是边疆民族的强大导致与中原王朝势均力敌,形成割据分裂局面;第二是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区以中心相互交往一,直至融入中原民族。

——《历史创新能力培养》

材料三:

(1)依据材料一并结合所学知识,图一中的封建王朝哪个举措加强了与图中边疆少数民族关系?请举一例史实说明。图二中辽宋之间保持很长时间和平局面,得益于哪一历史事件?

(2)依据材料二,指出材料一中图一与图二分别属于“中原王朝和边疆民族关系发展模式”的哪一种?

(3)结合材料一和材料三,当时时代发展的主要趋势是什么?请结合所学知识举出元朝的哪些措施说明了这一趋势。

(4)结合本题所学,你认为一个多民族国家要处理好民族关系,可以得到哪些启发?

参考答案:

1.D

2.C

3.D

4.C

5.D

6.D

7.A

8.B

9.A

10.D

11. 澎湖巡检司 西藏

12. “天可汗” 回族

13. 安西都护府 澎湖巡检司

14. 枢密院 监察 山西 行省 行省

15. 行省 澎湖巡检司

16.正确

17.正确

18.正确

19.正确

20. A B A C A

21.(1)分封制;

(2)北方民族内迁有利于北方民族的融合;中原汉族南迁有利于促进江南地区的开发。

(3)孝文帝的改革,适应了社会经济的发展,大大加快了北方民族融合的步伐。此后,传统的汉文化得到进一步发展。

(4)特点:出现民族大融合。原因:元朝实现了全国大统一,元朝疆域空前辽阔。

22.(1)贞观之治、开元盛世。共同原因:任用贤能、重视经济发展、以民为本、关注民生等。

(2)重文轻武政策。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

(3)行省制度;宣慰使司都元帅府;宣政院;澎湖巡检司。

23.(1)文成公主入藏,或金城公主入藏。澶渊之盟。

(2)图一第二种,图二第一种

(3)民族交融团结,国家统一;回族的形成,元朝设置澎湖巡检司或设置宣政院。

(4)发展生产力,国力强大是民族团结的保障国家统一的保障。和谐文明的民族政策有利推动民族关系的融洽发展。坚持民族区域自治制度。加强民族交流,促进共同发展等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

11.元朝的统治同步练习

限时:60分钟;满分:100分

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题(共30分)

1.(本题3分)元朝在西北地区(西域)设立的行政机构是

A.安西都护府 B.宣慰使司都元帅府 C.西域都护府 D.北庭都元帅府

2.(本题3分)元朝在中央设宣政院统辖西藏地区,下设宣慰使司都元帅府等机构,掌管西藏地区的军民各项事务。这有利于( )

A.元朝使用中原制度 B.不同风俗趋同

C.统一多民族国家的巩固 D.南部边疆开发

3.(本题3分)“宣政院,秩从一品。掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之。遇吐蕃有事,则为分院住镇,亦别有印。”这段材料记述了我国历史上某一朝代中央政府对其边疆地区进行有效管辖,这个边疆地区是

A.台湾 B.海南 C.新疆 D.西藏

4.(本题3分)西藏正式纳入中国版图是在( )

A.唐朝 B.隋朝 C.元朝 D.北宋

5.(本题3分)据史料记载,忽必烈在继承汗位之后,接受了汉族儒臣提出的“行汉法”“行仁政”“不嗜杀”的建议,施行“治国安民”的策略。下列措施由其制定的是

A.设置转运使,把地方财政收归中央 B.鼓励垦荒,发展农牧经济

C.建立军事、行政和生产相结合的制度 D.整顿吏治,注重农桑

6.(本题3分)元朝疆域辽阔,民族众多。为使中央集权在行政体制方面得到保证,它开始对行政制度实行变革,对后世影响巨大。其创立的制度是

A.分封制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制

7.(本题3分)下列朝代疆域图按我国历史发展顺序排序是( )

A.①②③④ B.②①③④ C.③①②④ D.④③②①

8.(本题3分)我国历史上疆域最大的封建王朝是( )

A.唐朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝

9.(本题3分)史书称该王朝“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”“汉唐极盛之际有不及焉”。该王朝对这样辽阔的疆域采取的有效统治措施是( )

A.实行行省制度 B.实行科举制度 C.设置三省六部 D.设立转运使

10.(本题3分)“其版图‘在汉唐之地而加大’,其人民‘有汉唐之民而加多’。包括西藏的藏族在内的所有民族都统一在一个中央政权之内了。”这个王朝是( )

A.隋朝 B.唐朝 C.北宋 D.元朝

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)元朝在澎湖岛设置了______,负责管辖澎湖和琉球(今台湾),这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构;元朝建立后,对______地区行使行政管辖权,在这一地区设置宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖。

12.(本题3分)唐太宗对各少数民族一视同仁,得到周边各族的拥戴,当时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的____________;元朝时,我国各族人民相互交融,开始形成一个新的民族____________。

13.(本题3分)唐朝先后设置____和北庭都护府,管辖西域的天山南北。元朝时在澎湖岛设置了____,负责管辖澎湖和琉球(今台湾)。

14.(本题3分)在中央,由中书省掌管全国的行政事务;设_____负责全国的军事事务;设御史台负责_____事务。元朝把山东、_____和河北称作“腹里”,直属于中央的中书省;其他地区,除了吐蕃、畏兀儿地区外,设置了10个_____。在行省之下,设置路、府、州、县。这一行政区划与管理的制度,被称为“_____制度”。

15.(本题3分)元朝疆域辽阔,为了加强对全国各地的统治实行____制度;台湾自古以来就是中国的领土,元朝设置了____,负责管辖台湾。

三、判断题(共15分)

16.(本题3分)回族是我国五十六个民族之一,最早形成于元朝。

17.(本题3分)我国县级行政区的设立始于战国时期,省级行政区的设立始于元朝。( )

18.(本题3分)“胡人有妇解汉音,汉女也解调胡琴”元朝统一促进了民族融合,还出现了一个新民族——回族。( )

19.(本题3分)公元1287年,忽必烈在全国范围内设行中书省,作为地方一级的行政机构。 行省制一直沿用至今,这一制度实质是继承和发展了郡县制。( )

20.(本题3分)阅读下列材料后判断:

在粮食产量提高的同时,经济作物的种植也迅速展开,农业多种经营蓬勃发展起来,这是宋代农产品商品化程度的重要标志…茶叶的栽培遍及大半个中国,当时种茶的农户被称为园户,他们当中很多人已经将种茶当作职业,基本上不种植粮食,因而成为专业化程度很高的茶农。这既有利于茶叶生产规模的扩大,也有利于茶叶技术的改进,更有利于茶叶质量的提高。宋代这样的专业户包括社会生产的众多领域,如果树栽培户、桑蚕户、花农等等,所有这些都反映了宋代社会分工的深入,也为广大人民物质生活的丰富提供了条件。

法国著名汉学家谢和耐在《蒙元入侵前夜的中国日常生活》一书中评价,“13世纪的中国近代化方面进展显著,比如其独特的货币经济、纸币、流通证券,高度发达的茶盐企业…在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,中国无疑是当时最先进的国家,它具有一切理由把世界上的其他地方仅仅看作蛮夷之邦。”

﹣﹣﹣摘自游彪《辽宋金夏史漫谈》

以下表述是从以上材料中得出的,请在答题卡对应题号后涂“A”;违背了以上材料所表达的意思,请在答题卡对应题号后涂“B”;是以上材料没有涉及的,请在答题卡对应题号后涂“C”。

(1)专业化程度高的茶农有利于茶叶生产扩大、技术改进和质量提高_______

(2)粮食产量的提高是宋代农产品商品化程度的重要标志_______

(3)宋代的专业化生产领域众多,反映了社会分工的深入_______

(4)宋代南方赋税比重超过北方,成为国家财政的主要支柱_______

(5)13世纪中国的成就得到国际学者的高度评价和肯定_______

四、综合题(共40分)

21.(本题10分)中华民族是一个命运共同体,一荣俱荣、一损俱损。让我们来探究历史上的民族关系,回答相关问题。

(1)材料一中提到的“诸侯国”和西周的哪一政治制度有关?

(2)根据材料二结合所学知识分析,魏晋南北朝时期的民族迁徙在我国历史上有什么重要意义?

(3)材料三中北魏孝文帝的改革对于中华民族产生哪些深远影响?

(4)依据材料四概括指出元朝时期我国民族关系发展有何特点?其原因有哪些?

22.(本题15分)阅读材料,回答问题。

材料一 唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,同时减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;政治上推行了一系列革新措施。唐玄宗前期励法精图治,重用贤能,实行了一系列改革;他发展经济,改革税制……使唐朝进入了鼎盛时期。

材料二 为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政计大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务。武将带兵打仗要按照朝廷授的“阵图”行军布阵……

——以上两则材料均摘编自人教版七年级《中国历史》下册

材料三

(1)材料一中的“盛世”和“鼎盛”分别指我国历史上的哪个治世局面?根据材料,归纳“盛世”和“鼎盛”局面出现的共同原因。

(2)材料二反映的是宋朝的什么政策?该政策对于宋朝政权发展有何积极作用?

(3)依据材料三,元朝为管辖辽阔的疆域实行了什么制度?元朝在图中A处地区设立了什么机构?该机构由哪一机构直接统辖?元朝为管理B处地区设立了什么机构?

23.(本题15分)我国自古以来就是统一多民族国家,中华文明由各民族儿女共同缔造。自古以来中央就重视与边疆少数民族的交往与管辖,回答问题。

材料一:

材料二:一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:一是边疆民族的强大导致与中原王朝势均力敌,形成割据分裂局面;第二是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区以中心相互交往一,直至融入中原民族。

——《历史创新能力培养》

材料三:

(1)依据材料一并结合所学知识,图一中的封建王朝哪个举措加强了与图中边疆少数民族关系?请举一例史实说明。图二中辽宋之间保持很长时间和平局面,得益于哪一历史事件?

(2)依据材料二,指出材料一中图一与图二分别属于“中原王朝和边疆民族关系发展模式”的哪一种?

(3)结合材料一和材料三,当时时代发展的主要趋势是什么?请结合所学知识举出元朝的哪些措施说明了这一趋势。

(4)结合本题所学,你认为一个多民族国家要处理好民族关系,可以得到哪些启发?

参考答案:

1.D

2.C

3.D

4.C

5.D

6.D

7.A

8.B

9.A

10.D

11. 澎湖巡检司 西藏

12. “天可汗” 回族

13. 安西都护府 澎湖巡检司

14. 枢密院 监察 山西 行省 行省

15. 行省 澎湖巡检司

16.正确

17.正确

18.正确

19.正确

20. A B A C A

21.(1)分封制;

(2)北方民族内迁有利于北方民族的融合;中原汉族南迁有利于促进江南地区的开发。

(3)孝文帝的改革,适应了社会经济的发展,大大加快了北方民族融合的步伐。此后,传统的汉文化得到进一步发展。

(4)特点:出现民族大融合。原因:元朝实现了全国大统一,元朝疆域空前辽阔。

22.(1)贞观之治、开元盛世。共同原因:任用贤能、重视经济发展、以民为本、关注民生等。

(2)重文轻武政策。宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

(3)行省制度;宣慰使司都元帅府;宣政院;澎湖巡检司。

23.(1)文成公主入藏,或金城公主入藏。澶渊之盟。

(2)图一第二种,图二第一种

(3)民族交融团结,国家统一;回族的形成,元朝设置澎湖巡检司或设置宣政院。

(4)发展生产力,国力强大是民族团结的保障国家统一的保障。和谐文明的民族政策有利推动民族关系的融洽发展。坚持民族区域自治制度。加强民族交流,促进共同发展等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源