2023届高考语文小说复习备考:小说情节探究题+课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文小说复习备考:小说情节探究题+课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-02 11:53:47 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

小说

情节探究题

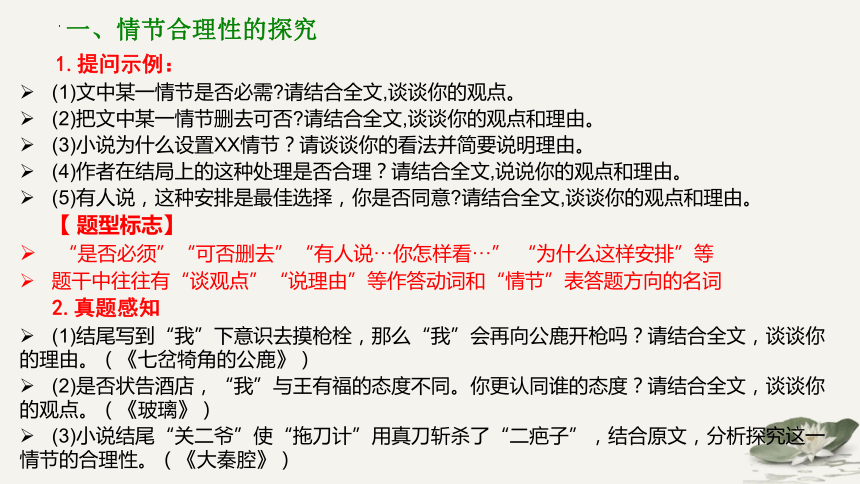

一、情节合理性的探究

1.提问示例:

(1)文中某一情节是否必需 请结合全文,谈谈你的观点。

(2)把文中某一情节删去可否 请结合全文,谈谈你的观点和理由。

(3)小说为什么设置XX情节?请谈谈你的看法并简要说明理由。

(4)作者在结局上的这种处理是否合理?请结合全文,说说你的观点和理由。

(5)有人说,这种安排是最佳选择,你是否同意 请结合全文,谈谈你的观点和理由。

【 题型标志】

“是否必须”“可否删去”“有人说···你怎样看···” “为什么这样安排”等

题干中往往有“谈观点”“说理由”等作答动词和“情节”表答题方向的名词

2.真题感知

(1)结尾写到“我”下意识去摸枪栓,那么“我”会再向公鹿开枪吗?请结合全文,谈谈你的理由。(《七岔犄角的公鹿》)

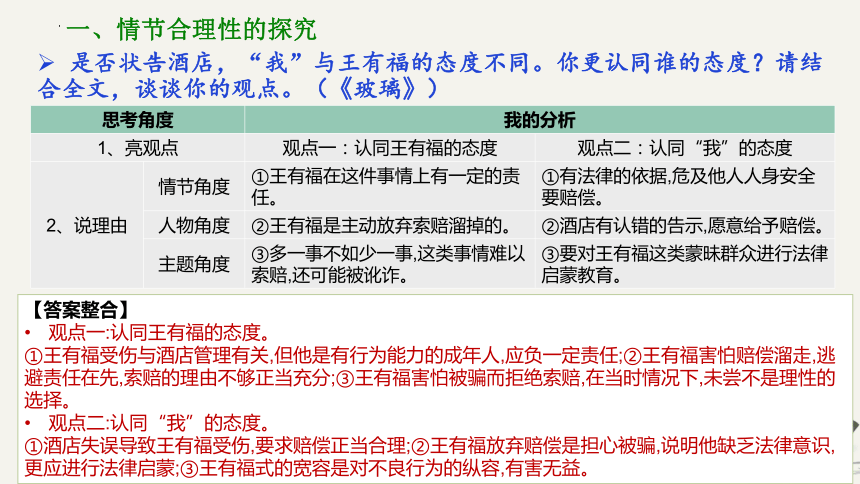

(2)是否状告酒店,“我”与王有福的态度不同。你更认同谁的态度?请结合全文,谈谈你的观点。(《玻璃》)

(3)小说结尾“关二爷”使“拖刀计”用真刀斩杀了“二疤子”,结合原文,分析探究这一情节的合理性。(《大秦腔》)

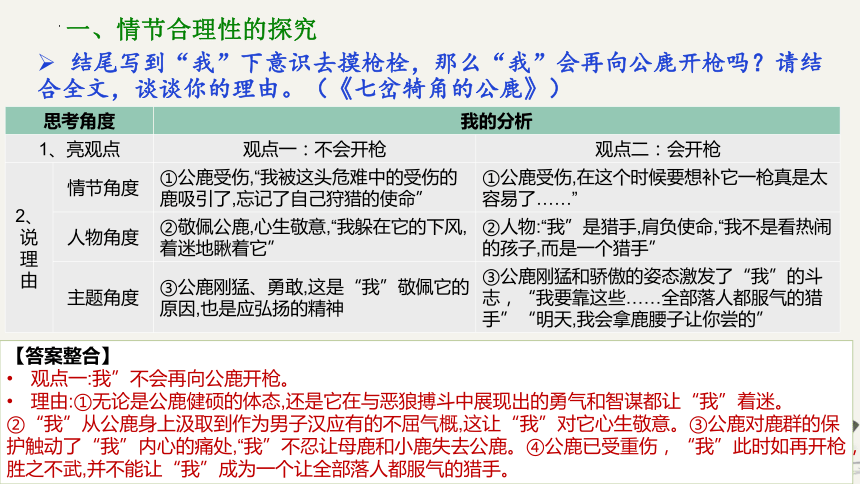

结尾写到“我”下意识去摸枪栓,那么“我”会再向公鹿开枪吗?请结合全文,谈谈你的理由。(《七岔犄角的公鹿》)

思考角度 我的分析 1、亮观点 观点一:不会开枪 观点二:会开枪

2、说理由 情节角度 ①公鹿受伤,“我被这头危难中的受伤的鹿吸引了,忘记了自己狩猎的使命” ①公鹿受伤,在这个时候要想补它一枪真是太容易了……”

人物角度 ②敬佩公鹿,心生敬意,“我躲在它的下风,着迷地瞅着它” ②人物:“我”是猎手,肩负使命,“我不是看热闹的孩子,而是一个猎手”

主题角度 ③公鹿刚猛、勇敢,这是“我”敬佩它的原因,也是应弘扬的精神 ③公鹿刚猛和骄傲的姿态激发了“我”的斗志,“我要靠这些……全部落人都服气的猎手”“明天,我会拿鹿腰子让你尝的”

【答案整合】

观点一:我”不会再向公鹿开枪。

理由:①无论是公鹿健硕的体态,还是它在与恶狼搏斗中展现出的勇气和智谋都让“我”着迷。

②“我”从公鹿身上汲取到作为男子汉应有的不屈气概,这让“我”对它心生敬意。③公鹿对鹿群的保护触动了“我”内心的痛处,“我”不忍让母鹿和小鹿失去公鹿。④公鹿已受重伤,“我”此时如再开枪,胜之不武,并不能让“我”成为一个让全部落人都服气的猎手。

一、情节合理性的探究

是否状告酒店,“我”与王有福的态度不同。你更认同谁的态度?请结合全文,谈谈你的观点。(《玻璃》)

思考角度 我的分析 1、亮观点 观点一:认同王有福的态度 观点二:认同“我”的态度

2、说理由 情节角度 ①王有福在这件事情上有一定的责任。 ①有法律的依据,危及他人人身安全要赔偿。

人物角度 ②王有福是主动放弃索赔溜掉的。 ②酒店有认错的告示,愿意给予赔偿。

主题角度 ③多一事不如少一事,这类事情难以索赔,还可能被讹诈。 ③要对王有福这类蒙昧群众进行法律启蒙教育。

一、情节合理性的探究

【答案整合】

观点一:认同王有福的态度。

①王有福受伤与酒店管理有关,但他是有行为能力的成年人,应负一定责任;②王有福害怕赔偿溜走,逃避责任在先,索赔的理由不够正当充分;③王有福害怕被骗而拒绝索赔,在当时情况下,未尝不是理性的选择。

观点二:认同“我”的态度。

①酒店失误导致王有福受伤,要求赔偿正当合理;②王有福放弃赔偿是担心被骗,说明他缺乏法律意识,更应进行法律启蒙;③王有福式的宽容是对不良行为的纵容,有害无益。

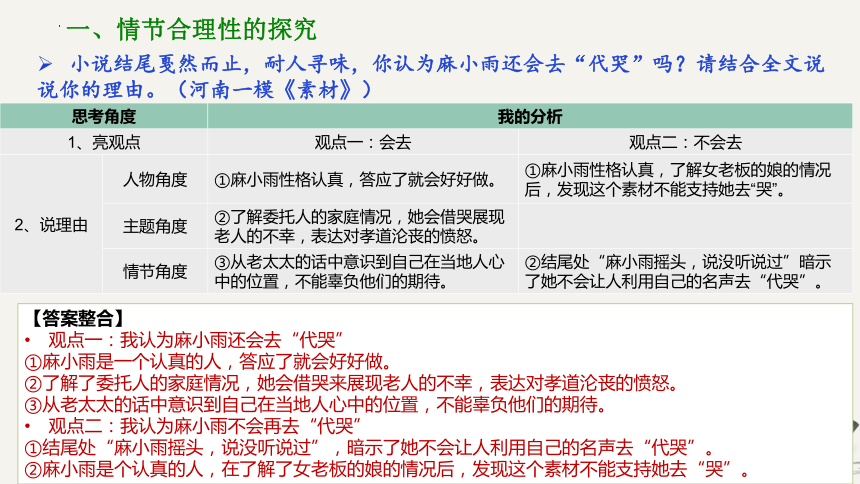

小说结尾戛然而止,耐人寻味,你认为麻小雨还会去“代哭”吗?请结合全文说说你的理由。(河南一模《素材》)

思考角度 我的分析 1、亮观点 观点一:会去 观点二:不会去

2、说理由 人物角度 ①麻小雨性格认真,答应了就会好好做。 ①麻小雨性格认真,了解女老板的娘的情况后,发现这个素材不能支持她去“哭”。

主题角度 ②了解委托人的家庭情况,她会借哭展现老人的不幸,表达对孝道沦丧的愤怒。

情节角度 ③从老太太的话中意识到自己在当地人心中的位置,不能辜负他们的期待。 ②结尾处“麻小雨摇头,说没听说过”暗示了她不会让人利用自己的名声去“代哭”。

一、情节合理性的探究

【答案整合】

观点一:我认为麻小雨还会去“代哭”

①麻小雨是一个认真的人,答应了就会好好做。

②了解了委托人的家庭情况,她会借哭来展现老人的不幸,表达对孝道沦丧的愤怒。

③从老太太的话中意识到自己在当地人心中的位置,不能辜负他们的期待。

观点二:我认为麻小雨不会再去“代哭”

①结尾处“麻小雨摇头,说没听说过”,暗示了她不会让人利用自己的名声去“代哭”。

②麻小雨是个认真的人,在了解了女老板的娘的情况后,发现这个素材不能支持她去“哭”。

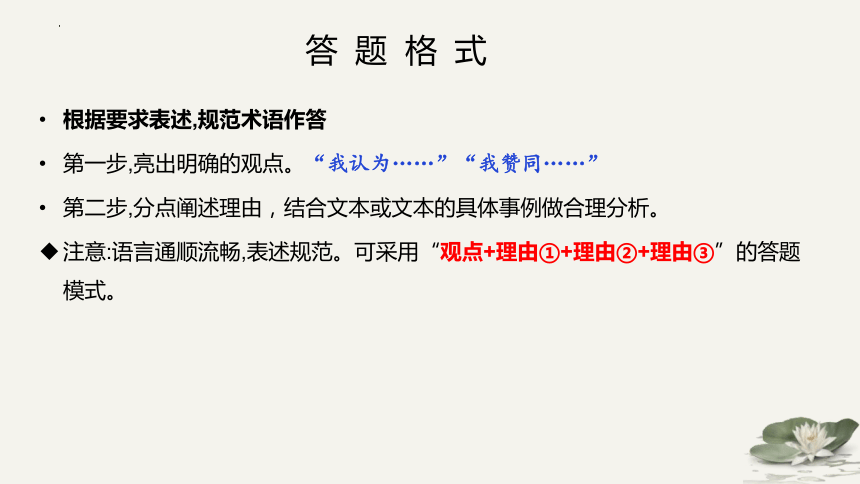

根据要求表述,规范术语作答

第一步,亮出明确的观点。“我认为……”“我赞同……”

第二步,分点阐述理由,结合文本或文本的具体事例做合理分析。

注意:语言通顺流畅,表述规范。可采用“观点+理由①+理由②+理由③”的答题模式。

答题格式

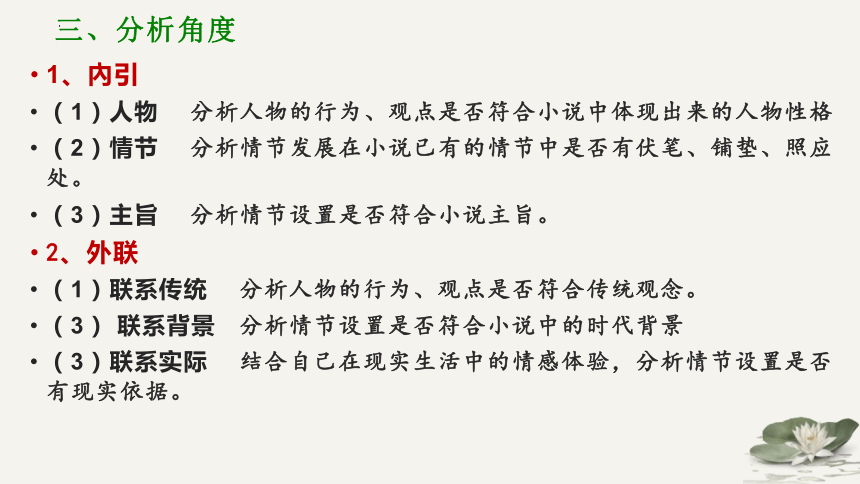

三、分析角度

1、內引

(1)人物 分析人物的行为、观点是否符合小说中体现出来的人物性格

(2)情节 分析情节发展在小说已有的情节中是否有伏笔、铺垫、照应处。

(3)主旨 分析情节设置是否符合小说主旨。

2、外联

(1)联系传统 分析人物的行为、观点是否符合传统观念。

(3) 联系背景 分析情节设置是否符合小说中的时代背景

(3)联系实际 结合自己在现实生活中的情感体验,分析情节设置是否有现实依据。

遗璞 贾平凹

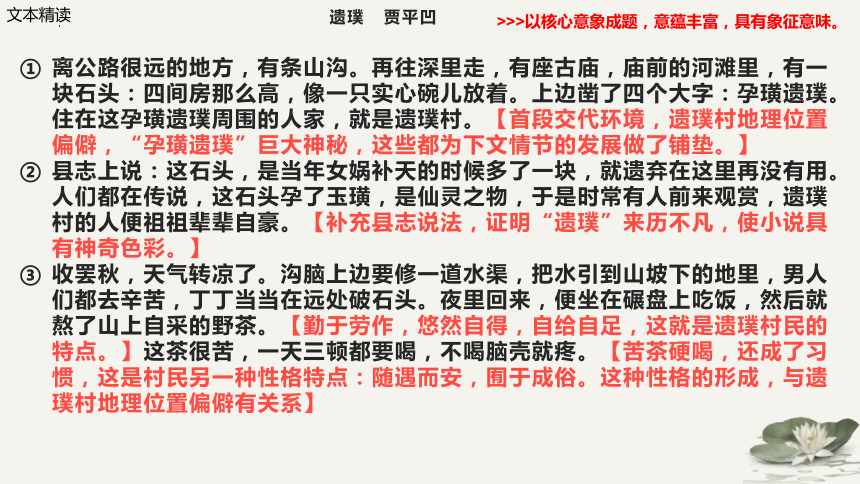

离公路很远的地方,有条山沟。再往深里走,有座古庙,庙前的河滩里,有一块石头:四间房那么高,像一只实心碗儿放着。上边凿了四个大字:孕璜遗璞。住在这孕璜遗璞周围的人家,就是遗璞村。【首段交代环境,遗璞村地理位置偏僻,“孕璜遗璞”巨大神秘,这些都为下文情节的发展做了铺垫。】

县志上说:这石头,是当年女娲补天的时候多了一块,就遗弃在这里再没有用。人们都在传说,这石头孕了玉璜,是仙灵之物,于是时常有人前来观赏,遗璞村的人便祖祖辈辈自豪。【补充县志说法,证明“遗璞”来历不凡,使小说具有神奇色彩。】

收罢秋,天气转凉了。沟脑上边要修一道水渠,把水引到山坡下的地里,男人们都去辛苦,丁丁当当在远处破石头。夜里回来,便坐在碾盘上吃饭,然后就熬了山上自采的野茶。【勤于劳作,悠然自得,自给自足,这就是遗璞村民的特点。】这茶很苦,一天三顿都要喝,不喝脑壳就疼。【苦茶硬喝,还成了习惯,这是村民另一种性格特点:随遇而安,囿于成俗。这种性格的形成,与遗璞村地理位置偏僻有关系】

>>>以核心意象成题,意蕴丰富,具有象征意味。

文本精读

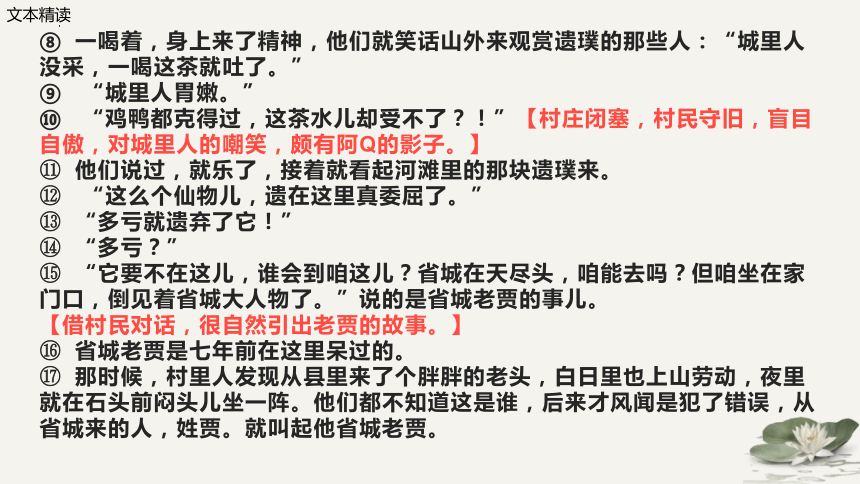

一喝着,身上来了精神,他们就笑话山外来观赏遗璞的那些人:“城里人没采,一喝这茶就吐了。”

“城里人胃嫩。”

“鸡鸭都克得过,这茶水儿却受不了?!”【村庄闭塞,村民守旧,盲目自傲,对城里人的嘲笑,颇有阿Q的影子。】

他们说过,就乐了,接着就看起河滩里的那块遗璞来。

“这么个仙物儿,遗在这里真委屈了。”

“多亏就遗弃了它!”

“多亏?”

“它要不在这儿,谁会到咱这儿?省城在天尽头,咱能去吗?但咱坐在家门口,倒见着省城大人物了。”说的是省城老贾的事儿。

【借村民对话,很自然引出老贾的故事。】

省城老贾是七年前在这里呆过的。

那时候,村里人发现从县里来了个胖胖的老头,白日里也上山劳动,夜里就在石头前闷头儿坐一阵。他们都不知道这是谁,后来才风闻是犯了错误,从省城来的人,姓贾。就叫起他省城老贾。

文本精读

一年后,省城老贾就在县里当了书记,他们才知道那是个当官的人物,遗璞村老少都很骄傲。省城老贾也没忘了这遗璞和遗璞村的人,过一些日子,就来看看石头,又给这个村拨了好多救济粮、救济款。

有一年每家得到十二元,一半买了粮食,一半给孩子们买了塑料凉鞋。到山外去的时候,孩子们就穿上塑料凉鞋,式样挺漂亮的,只是穿长了脚发烧,走一走得用凉水浇。【把救济款分成两份,一份买粮吃饭,很实际;二是买鞋外出,有点虚荣。】

去年秋初,省城老贾突然回省城去了,临走他照了好多遗璞的照片,还说回去后,要为这石头写写文章哩【为下文做铺垫】。不久,他就在省城当了一个很大的官。遗璞村的人愈是十分地骄傲了。【在村民眼中,老贾是“当官的人物”“很大的官”,从中也可见村民的小民意识和官本位思想。】

【以上插叙老贾的经历,这经历中也暗藏着故事发生的背景,故事发生在WG时到改开后。】

21. “那文章不知写了没有?”

22.男人们在碾盘上说话,婆娘家觉得热闹,也走了过来。女人在石头上坐了,一直不开口【地位低】,这会儿说:“蛮儿说【蛮儿这个名字好,透着勇气,下文中还将出现,好作家不会轻易写个无关的人物】,他在报上看到省城老贾的文章了。”

文本精读

“写咱遗璞村了吗?”

“写了,说‘四人帮’迫害他,把他‘流放’,‘流放’是什么意思?”

“就是下放吧。”

“‘流放’到一个山区小县,而且还在一个山沟沟劳改了一年。”

“你胡说了,他住在咱这儿,没有背枪的看守他,苦是苦些,和咱们一样,咱又处处照顾了他,你说他劳改了一年,咱们不是长年在劳改吗?”

“蛮儿说报上就这么写的。”

“蛮儿一定是看错了。你们婆娘家这臭嘴!”【“一定是看错了”,盲目自信;“婆娘家这臭嘴”,大男子主义。】

婆娘家便不再言语了,低声骂了一句怀里用牙咬奶的孩子【细节生动】。

【遗璞人曾“处处照顾”老贾,淳朴善良;对老贾经历并不理解,又见其闭塞无知。】

男人们喝过一杯黑糊糊的茶水【利用细节动作前后呼应,结构严谨】,又说开了: “咱这块遗璞,真是好石头呢!想想,招来多少人了?不算一般的,大人物就有十多个了吧?”他们扳指头教数,果然十多个了。

“以后还能来吗?”

文本精读

“只要有咱这块石头,就有人来吧,说不定以后还会来比省城老贾更大的人呢。”

“啊,那最好,娃们又要有凉鞋穿了!”【村民们的追求,渺小而实际。】

“但愿他们能来。”

“但愿不要是犯了什么错误。”

“但愿……”【以上写遗璞人的日常对话,中间插叙老贾的故事。言行举止中透出村民的无知、狭隘、自足自得。】

茶已经喝完,就卷着喇叭纸烟抽起来,黑影里,火光一明一灭的。末了打着哈欠,还在说:“真是好石头呢。”【这块好石头马上就要被炸开了。】

但是,就在这一夜的黎明时分,河滩里响了一声爆炸声,人们都惊醒了。早晨起来,才发现是蛮儿一帮年轻人用炸药把遗璞炸开了【正是上文中的那个蛮儿,“一帮年轻人”也许是这个村的希望,也许是这个村的矛盾导火索】,又用铁钎大锤在黑水汗流地砸着,破着,就把石头一块块抬着到水渠工地上去了。

【遗璞人引以为傲的“孕璜遗璞”在一声爆炸中被炸开了,这个结尾宣示了主旨,即改革开放将会给“遗璞村”带来新的重大变化,这种变化实在“年轻人”的带领下开始的,村庄的明天将越来越好。这个主题是符合作者写作的时代背景的,如果读者把目光再放长一点,放到改开几十年后,遗璞村的巨石被开采得七零八碎,村子面目全非,那又将是另一个主题了。】

文本精读

观点一:作者在结局上的处理是合理的。

①从情节上说,遗璞村人为之自豪的石头被一群年轻人突然炸掉,这样的处理可以产生出人意料的艺术效果;②从主题上说,“没有用”的遗璞是一种守旧思想与生活方式的象征,这样的处理有助于小说思想内蕴的表达;③从时代上说,这样的处理符合20世纪80年代初期改革开放的精神,有现实意义。

观点二:作者在结局上的处理是不合理的。

①从情理上说,遗璞村人世世代代视为宝物的东西,被一群年轻人轻易地炸掉,不合情理,违背了生活的逻辑;②从叙事上看,炸掉遗璞修水渠的必要性并没有在小说中明确地交代出来,缺乏艺术上的逻辑性;③从现实上讲,这种结局也不符合保护文物、合理开发的现代观念。

(不要求面面俱到,只要能就以上任何一种观点或其他观点进行研究,即可根据观点是否明确、论述是否合理、理由是否充分酌情给分。观点明确,给2分;论述合理、理由充分,给4分)

一、《 遗璞》(新学案9-10页)

【问题】小说最后描写了蛮儿一帮年轻人炸掉了遗璞,并用它去修水渠。作者在结局上的这种处理是否合理?请结合小说具体内容,谈谈你的看法和理由。(6分)

大秦腔 孙兴运

宁静而广袤的渭北高原上,常听见有人吼两嗓子秦腔。年过不惑的王班主很反感说“吼”秦腔,一听说就上火。王班主说秦腔讲究丹田气壮,意味深长;讲究气势如虹,形神兼备。

没人跟王班主辩理儿。相貌堂堂的王班主膀大腰圆,是唱关公的名角儿。他唱关公声音粗犷,气势豪迈,加之其体态相貌颇有神韵,在台上就像大义凛然的关二爷在世。

王班主痴迷扮演关公,他拉起的戏班子只唱关公戏。戏台上的王班主红脸长髯,一袭长袍罩身,手提青龙偃月刀,一声断喝后站定,目光如炬,威武如神。戏中的王班主只把自己看成关二爷,不再有王班主。

王班主把关公扮演得出神入化,人家就喊他“关二爷”。王班主喜欢人家喊他关二爷,他常将自己看做关公转世。大清早,王班主漱了口,往院子里一站,唱两嗓子“任尔奸来任尔狡,难逃二爷青龙刀……”,再舞弄一会儿青龙刀,就如关二爷附体一般精神抖擞。

有人笑王班主痴傻,王班主正色道:“俺唱的是大秦腔,懂不?大,就是大气、豪迈!直透九霄的大秦腔!”没人懂他的大秦腔,等懂了大秦腔的时候却是在“关二爷”的绝唱!

那是秋后的一个晌午,王班主正在枣村唱《出五关》和《单刀会》,他沧桑的声音摄人魂魄,仿佛于兵戈相见的沙场走来了长髯飘飘、威仪万千的关公。

枣村人都在聚精会神地看戏,没有人料到大白天竞有土匪闽进了村。那是关中平原上最强悍的一股土匪,匪首是令人胆寒的“二疤子”,武功高强,善使长刀。此人刁钻狡猾、心狠手辣,麾下聚集了十数个喽啰,以打家劫舍为生,行踪不定,令人防不胜防。村人都聚在戏场,土匪洗家劫舍不费吹灰之力。可临走时,“二疤子”觉得那是偷盗,有辱威名,于是便在村里放了把火。大火燃起后,“二疤子”便带人来到戏场。

村内的烟火并未惊动看戏入迷的村人,直到受到惊吓的姑娘“啊”一声,村人眼光才硬拽了过来。

考点练习

有人回头发现村内着火,慌忙跑了回去,被掳的姑娘危急中喊了声:“‘关二爷’救俺!”

“关二爷”正在鼓乐声中唱着《出五关》:“任尔奸来任尔狡,难逃二爷青龙刀……”须臾,戏场人已空。“二疤子”轻蔑地笑着说:“你拿他当关二爷?他是个戏子!救不了你。哈哈哈……”听见姑娘呼救声,“关二爷”转身用刀横指“二疤子”唱道:“大胆毛贼!关某在此!”“二疤子”大笑说:“不知死活的戏子!俺今天就亲自宰了你!”言毕,“二疤子”抛开掳着的姑娘,喝令喽啰们别动,只身提刀上前。

惊见变故,鼓乐声骤然停下,却见王班主立即气泄神消,手中长刀点地。

“二疤子”得意狂笑,笑声惊得鼓乐手颤抖。有鼓槌惊落了,敲出洪亮的“咚、咚”声。闻声,王班主神情一震,手中长刀弹起!鼓乐手明白了,顿时,铿锵声重起。“关二爷”又唱道:“任尔奸来任尔狡,难逃二爷青龙刀……”霎时,“二疤子”长刀砍出,“关二爷”举刀相迎,随着一声清脆的钢音迸出,“关二爷”的刀鞘脱落了,刀头银光闪亮。战鼓声紧起!“关二爷”将青龙刀舞成了一团光,“二疤子”力战苦撑。突然,“关二爷”佯败而走,“二疤子”伺机急攻,“关二爷”一招“拖刀计”将“二疤予”斩于刀下!

临死,“二疤子”也没想到“关二爷”用的是加了鞘的真刀!更没想到他竟会使“拖刀计”!

“关二爷”的英勇震呆了大伙儿,却有一名喽啰趁大家发愣时将刀插入了“关二爷”后背!戏班子的人冲上来时,喽啰逃走了。奄奄一息的“关二爷”满脸的豪迈。有人哭着喊:

“‘关二爷’,俺们给你唱大秦腔!你听着……”

可“关二爷”再也听不见了。

此后,无论谁唱关公戏,都没人叫好了。(有删改)

《 大 秦 腔 》

考点练习

4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说开头先勾勒人物形象,王班主反感说“吼”秦腔,只唱关公戏,喜欢别人叫他关二爷,表现了人物的自矜、自负,也体现了他对艺术的珍重、痴迷、执着。

B.“二疤子”率领匪众选择在大白天洗家劫舍,并在村中燃起大火,到戏场劫掠,是因为他们有自己的原则,不齿于乘人不备的偷盗行为,认为那样做有辱威名。

C.小说善于运用民间话本语言表现紧张、激烈的故事情节。“顿时”“霎时”“突然”,兴起波澜,扣人心弦;“铿锵声重起”“战鼓声紧起”,渲染出逐渐激烈的交手场面。

D.结尾一句…关二爷’,俺们给你唱大秦腔!”令人动容,说明村民终于懂得了王班主的大秦腔,这寓示了一个艺术真理:优秀的艺术是引起人共鸣、触及人的灵魂的。

4.B(“因为他们有自己的原则”错,“二疤子”的行为说明其猖狂跋扈,无所不为)

《 大 秦 腔 》(《名师伴你行》45-46页)

考点练习

5.小说题为“大秦腔”,其中的“大”在文中是指什么?请结合作品简要分析。(5分)

6.小说结尾“关二爷”使“拖刀计”用真刀斩杀“二疤子”,结合原文,简要分析这一情节酌合理性。

5.①大气、豪迈,声腔气势如虹,直透九霄;(2分)

②大义,大勇,承载着艺术人物的精神灵魂。(3分)

6.①王班主演戏时投入角色,因而他追求刀的真实性,才用真刀,且与“二疤子“交手时表现得及其英勇。(2分)

②王班主仰慕关羽,精神上濡染了关羽的侠义精神,因此才有斩杀“二疤子“ 的勇气。(2分)

③王班主在长期的训练中,练就了一定的刀法和战斗技巧。(2分)

《 大 秦 腔 》(《名师伴你行》(45-46页)

考点练习

4.小说前面侧重写约翰台上的表演,后面侧重写约翰幕后的现实生活,作者这样安排有什么用意 请结合全文谈谈你的看法。

4.①小说前面写约翰台上的表演给人们带来的快乐,后面写约翰幕后现实生活的凄凉,二者形成鲜明对比,有助于增强小说的悲剧感。

②小说中约翰在台上的表演与其现实生活存在的巨大反差,有助于深入刻画约翰性格上的复杂性。

③小说前面写约翰台上的表演带给人们欢笑,后面写约翰的幕后现实生活,有助于增强小说情节的戏剧性。

《 喜剧之王》(《练出好成绩》(361-362页)

提升训练

二、探究小说结尾

1、弄清结尾的内容特点。

2、弄清结尾的写作手法。

3、分析结尾这一特殊情节与标题、全文情节的关联,对塑造人物形象、表现主题的作用,结尾本身所产生的审美效果与读者阅读效果。

【答题术语】

①这个结尾水到渠成,是当时环境下发展的必然结局;(环境)

② 从情节上,交代出故事结局,使文章内容更丰富:(情节)

③从人物塑造上,很好地展现了人物的xxx形象,使人物形象更加丰满;(人物)

④从主旨上,这个结尾升华了xxx主题,使主题更深刻;(主旨)

⑤从艺术手法上,结尾为文章增添神秘色彩/引人回味/出人意料等。

二、探究小说结尾

小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(《天嚣》)

①以得瓜解渴的“美好的迷”为结尾,符合人物“他”的身份,增强故事的真实性。

②以这个未解的“美好的迷”为结尾,出人意料,留有想象空间,引发读者的想象。增强小说的戏剧张力。

③因为听不懂当地群众的话所以成了谜,突出了帮助别人就是帮助自己这一温暖主旨,深化了各民族人民支持祖国科研工作这一主题。

二、探究小说结尾

小说

情节探究题

一、情节合理性的探究

1.提问示例:

(1)文中某一情节是否必需 请结合全文,谈谈你的观点。

(2)把文中某一情节删去可否 请结合全文,谈谈你的观点和理由。

(3)小说为什么设置XX情节?请谈谈你的看法并简要说明理由。

(4)作者在结局上的这种处理是否合理?请结合全文,说说你的观点和理由。

(5)有人说,这种安排是最佳选择,你是否同意 请结合全文,谈谈你的观点和理由。

【 题型标志】

“是否必须”“可否删去”“有人说···你怎样看···” “为什么这样安排”等

题干中往往有“谈观点”“说理由”等作答动词和“情节”表答题方向的名词

2.真题感知

(1)结尾写到“我”下意识去摸枪栓,那么“我”会再向公鹿开枪吗?请结合全文,谈谈你的理由。(《七岔犄角的公鹿》)

(2)是否状告酒店,“我”与王有福的态度不同。你更认同谁的态度?请结合全文,谈谈你的观点。(《玻璃》)

(3)小说结尾“关二爷”使“拖刀计”用真刀斩杀了“二疤子”,结合原文,分析探究这一情节的合理性。(《大秦腔》)

结尾写到“我”下意识去摸枪栓,那么“我”会再向公鹿开枪吗?请结合全文,谈谈你的理由。(《七岔犄角的公鹿》)

思考角度 我的分析 1、亮观点 观点一:不会开枪 观点二:会开枪

2、说理由 情节角度 ①公鹿受伤,“我被这头危难中的受伤的鹿吸引了,忘记了自己狩猎的使命” ①公鹿受伤,在这个时候要想补它一枪真是太容易了……”

人物角度 ②敬佩公鹿,心生敬意,“我躲在它的下风,着迷地瞅着它” ②人物:“我”是猎手,肩负使命,“我不是看热闹的孩子,而是一个猎手”

主题角度 ③公鹿刚猛、勇敢,这是“我”敬佩它的原因,也是应弘扬的精神 ③公鹿刚猛和骄傲的姿态激发了“我”的斗志,“我要靠这些……全部落人都服气的猎手”“明天,我会拿鹿腰子让你尝的”

【答案整合】

观点一:我”不会再向公鹿开枪。

理由:①无论是公鹿健硕的体态,还是它在与恶狼搏斗中展现出的勇气和智谋都让“我”着迷。

②“我”从公鹿身上汲取到作为男子汉应有的不屈气概,这让“我”对它心生敬意。③公鹿对鹿群的保护触动了“我”内心的痛处,“我”不忍让母鹿和小鹿失去公鹿。④公鹿已受重伤,“我”此时如再开枪,胜之不武,并不能让“我”成为一个让全部落人都服气的猎手。

一、情节合理性的探究

是否状告酒店,“我”与王有福的态度不同。你更认同谁的态度?请结合全文,谈谈你的观点。(《玻璃》)

思考角度 我的分析 1、亮观点 观点一:认同王有福的态度 观点二:认同“我”的态度

2、说理由 情节角度 ①王有福在这件事情上有一定的责任。 ①有法律的依据,危及他人人身安全要赔偿。

人物角度 ②王有福是主动放弃索赔溜掉的。 ②酒店有认错的告示,愿意给予赔偿。

主题角度 ③多一事不如少一事,这类事情难以索赔,还可能被讹诈。 ③要对王有福这类蒙昧群众进行法律启蒙教育。

一、情节合理性的探究

【答案整合】

观点一:认同王有福的态度。

①王有福受伤与酒店管理有关,但他是有行为能力的成年人,应负一定责任;②王有福害怕赔偿溜走,逃避责任在先,索赔的理由不够正当充分;③王有福害怕被骗而拒绝索赔,在当时情况下,未尝不是理性的选择。

观点二:认同“我”的态度。

①酒店失误导致王有福受伤,要求赔偿正当合理;②王有福放弃赔偿是担心被骗,说明他缺乏法律意识,更应进行法律启蒙;③王有福式的宽容是对不良行为的纵容,有害无益。

小说结尾戛然而止,耐人寻味,你认为麻小雨还会去“代哭”吗?请结合全文说说你的理由。(河南一模《素材》)

思考角度 我的分析 1、亮观点 观点一:会去 观点二:不会去

2、说理由 人物角度 ①麻小雨性格认真,答应了就会好好做。 ①麻小雨性格认真,了解女老板的娘的情况后,发现这个素材不能支持她去“哭”。

主题角度 ②了解委托人的家庭情况,她会借哭展现老人的不幸,表达对孝道沦丧的愤怒。

情节角度 ③从老太太的话中意识到自己在当地人心中的位置,不能辜负他们的期待。 ②结尾处“麻小雨摇头,说没听说过”暗示了她不会让人利用自己的名声去“代哭”。

一、情节合理性的探究

【答案整合】

观点一:我认为麻小雨还会去“代哭”

①麻小雨是一个认真的人,答应了就会好好做。

②了解了委托人的家庭情况,她会借哭来展现老人的不幸,表达对孝道沦丧的愤怒。

③从老太太的话中意识到自己在当地人心中的位置,不能辜负他们的期待。

观点二:我认为麻小雨不会再去“代哭”

①结尾处“麻小雨摇头,说没听说过”,暗示了她不会让人利用自己的名声去“代哭”。

②麻小雨是个认真的人,在了解了女老板的娘的情况后,发现这个素材不能支持她去“哭”。

根据要求表述,规范术语作答

第一步,亮出明确的观点。“我认为……”“我赞同……”

第二步,分点阐述理由,结合文本或文本的具体事例做合理分析。

注意:语言通顺流畅,表述规范。可采用“观点+理由①+理由②+理由③”的答题模式。

答题格式

三、分析角度

1、內引

(1)人物 分析人物的行为、观点是否符合小说中体现出来的人物性格

(2)情节 分析情节发展在小说已有的情节中是否有伏笔、铺垫、照应处。

(3)主旨 分析情节设置是否符合小说主旨。

2、外联

(1)联系传统 分析人物的行为、观点是否符合传统观念。

(3) 联系背景 分析情节设置是否符合小说中的时代背景

(3)联系实际 结合自己在现实生活中的情感体验,分析情节设置是否有现实依据。

遗璞 贾平凹

离公路很远的地方,有条山沟。再往深里走,有座古庙,庙前的河滩里,有一块石头:四间房那么高,像一只实心碗儿放着。上边凿了四个大字:孕璜遗璞。住在这孕璜遗璞周围的人家,就是遗璞村。【首段交代环境,遗璞村地理位置偏僻,“孕璜遗璞”巨大神秘,这些都为下文情节的发展做了铺垫。】

县志上说:这石头,是当年女娲补天的时候多了一块,就遗弃在这里再没有用。人们都在传说,这石头孕了玉璜,是仙灵之物,于是时常有人前来观赏,遗璞村的人便祖祖辈辈自豪。【补充县志说法,证明“遗璞”来历不凡,使小说具有神奇色彩。】

收罢秋,天气转凉了。沟脑上边要修一道水渠,把水引到山坡下的地里,男人们都去辛苦,丁丁当当在远处破石头。夜里回来,便坐在碾盘上吃饭,然后就熬了山上自采的野茶。【勤于劳作,悠然自得,自给自足,这就是遗璞村民的特点。】这茶很苦,一天三顿都要喝,不喝脑壳就疼。【苦茶硬喝,还成了习惯,这是村民另一种性格特点:随遇而安,囿于成俗。这种性格的形成,与遗璞村地理位置偏僻有关系】

>>>以核心意象成题,意蕴丰富,具有象征意味。

文本精读

一喝着,身上来了精神,他们就笑话山外来观赏遗璞的那些人:“城里人没采,一喝这茶就吐了。”

“城里人胃嫩。”

“鸡鸭都克得过,这茶水儿却受不了?!”【村庄闭塞,村民守旧,盲目自傲,对城里人的嘲笑,颇有阿Q的影子。】

他们说过,就乐了,接着就看起河滩里的那块遗璞来。

“这么个仙物儿,遗在这里真委屈了。”

“多亏就遗弃了它!”

“多亏?”

“它要不在这儿,谁会到咱这儿?省城在天尽头,咱能去吗?但咱坐在家门口,倒见着省城大人物了。”说的是省城老贾的事儿。

【借村民对话,很自然引出老贾的故事。】

省城老贾是七年前在这里呆过的。

那时候,村里人发现从县里来了个胖胖的老头,白日里也上山劳动,夜里就在石头前闷头儿坐一阵。他们都不知道这是谁,后来才风闻是犯了错误,从省城来的人,姓贾。就叫起他省城老贾。

文本精读

一年后,省城老贾就在县里当了书记,他们才知道那是个当官的人物,遗璞村老少都很骄傲。省城老贾也没忘了这遗璞和遗璞村的人,过一些日子,就来看看石头,又给这个村拨了好多救济粮、救济款。

有一年每家得到十二元,一半买了粮食,一半给孩子们买了塑料凉鞋。到山外去的时候,孩子们就穿上塑料凉鞋,式样挺漂亮的,只是穿长了脚发烧,走一走得用凉水浇。【把救济款分成两份,一份买粮吃饭,很实际;二是买鞋外出,有点虚荣。】

去年秋初,省城老贾突然回省城去了,临走他照了好多遗璞的照片,还说回去后,要为这石头写写文章哩【为下文做铺垫】。不久,他就在省城当了一个很大的官。遗璞村的人愈是十分地骄傲了。【在村民眼中,老贾是“当官的人物”“很大的官”,从中也可见村民的小民意识和官本位思想。】

【以上插叙老贾的经历,这经历中也暗藏着故事发生的背景,故事发生在WG时到改开后。】

21. “那文章不知写了没有?”

22.男人们在碾盘上说话,婆娘家觉得热闹,也走了过来。女人在石头上坐了,一直不开口【地位低】,这会儿说:“蛮儿说【蛮儿这个名字好,透着勇气,下文中还将出现,好作家不会轻易写个无关的人物】,他在报上看到省城老贾的文章了。”

文本精读

“写咱遗璞村了吗?”

“写了,说‘四人帮’迫害他,把他‘流放’,‘流放’是什么意思?”

“就是下放吧。”

“‘流放’到一个山区小县,而且还在一个山沟沟劳改了一年。”

“你胡说了,他住在咱这儿,没有背枪的看守他,苦是苦些,和咱们一样,咱又处处照顾了他,你说他劳改了一年,咱们不是长年在劳改吗?”

“蛮儿说报上就这么写的。”

“蛮儿一定是看错了。你们婆娘家这臭嘴!”【“一定是看错了”,盲目自信;“婆娘家这臭嘴”,大男子主义。】

婆娘家便不再言语了,低声骂了一句怀里用牙咬奶的孩子【细节生动】。

【遗璞人曾“处处照顾”老贾,淳朴善良;对老贾经历并不理解,又见其闭塞无知。】

男人们喝过一杯黑糊糊的茶水【利用细节动作前后呼应,结构严谨】,又说开了: “咱这块遗璞,真是好石头呢!想想,招来多少人了?不算一般的,大人物就有十多个了吧?”他们扳指头教数,果然十多个了。

“以后还能来吗?”

文本精读

“只要有咱这块石头,就有人来吧,说不定以后还会来比省城老贾更大的人呢。”

“啊,那最好,娃们又要有凉鞋穿了!”【村民们的追求,渺小而实际。】

“但愿他们能来。”

“但愿不要是犯了什么错误。”

“但愿……”【以上写遗璞人的日常对话,中间插叙老贾的故事。言行举止中透出村民的无知、狭隘、自足自得。】

茶已经喝完,就卷着喇叭纸烟抽起来,黑影里,火光一明一灭的。末了打着哈欠,还在说:“真是好石头呢。”【这块好石头马上就要被炸开了。】

但是,就在这一夜的黎明时分,河滩里响了一声爆炸声,人们都惊醒了。早晨起来,才发现是蛮儿一帮年轻人用炸药把遗璞炸开了【正是上文中的那个蛮儿,“一帮年轻人”也许是这个村的希望,也许是这个村的矛盾导火索】,又用铁钎大锤在黑水汗流地砸着,破着,就把石头一块块抬着到水渠工地上去了。

【遗璞人引以为傲的“孕璜遗璞”在一声爆炸中被炸开了,这个结尾宣示了主旨,即改革开放将会给“遗璞村”带来新的重大变化,这种变化实在“年轻人”的带领下开始的,村庄的明天将越来越好。这个主题是符合作者写作的时代背景的,如果读者把目光再放长一点,放到改开几十年后,遗璞村的巨石被开采得七零八碎,村子面目全非,那又将是另一个主题了。】

文本精读

观点一:作者在结局上的处理是合理的。

①从情节上说,遗璞村人为之自豪的石头被一群年轻人突然炸掉,这样的处理可以产生出人意料的艺术效果;②从主题上说,“没有用”的遗璞是一种守旧思想与生活方式的象征,这样的处理有助于小说思想内蕴的表达;③从时代上说,这样的处理符合20世纪80年代初期改革开放的精神,有现实意义。

观点二:作者在结局上的处理是不合理的。

①从情理上说,遗璞村人世世代代视为宝物的东西,被一群年轻人轻易地炸掉,不合情理,违背了生活的逻辑;②从叙事上看,炸掉遗璞修水渠的必要性并没有在小说中明确地交代出来,缺乏艺术上的逻辑性;③从现实上讲,这种结局也不符合保护文物、合理开发的现代观念。

(不要求面面俱到,只要能就以上任何一种观点或其他观点进行研究,即可根据观点是否明确、论述是否合理、理由是否充分酌情给分。观点明确,给2分;论述合理、理由充分,给4分)

一、《 遗璞》(新学案9-10页)

【问题】小说最后描写了蛮儿一帮年轻人炸掉了遗璞,并用它去修水渠。作者在结局上的这种处理是否合理?请结合小说具体内容,谈谈你的看法和理由。(6分)

大秦腔 孙兴运

宁静而广袤的渭北高原上,常听见有人吼两嗓子秦腔。年过不惑的王班主很反感说“吼”秦腔,一听说就上火。王班主说秦腔讲究丹田气壮,意味深长;讲究气势如虹,形神兼备。

没人跟王班主辩理儿。相貌堂堂的王班主膀大腰圆,是唱关公的名角儿。他唱关公声音粗犷,气势豪迈,加之其体态相貌颇有神韵,在台上就像大义凛然的关二爷在世。

王班主痴迷扮演关公,他拉起的戏班子只唱关公戏。戏台上的王班主红脸长髯,一袭长袍罩身,手提青龙偃月刀,一声断喝后站定,目光如炬,威武如神。戏中的王班主只把自己看成关二爷,不再有王班主。

王班主把关公扮演得出神入化,人家就喊他“关二爷”。王班主喜欢人家喊他关二爷,他常将自己看做关公转世。大清早,王班主漱了口,往院子里一站,唱两嗓子“任尔奸来任尔狡,难逃二爷青龙刀……”,再舞弄一会儿青龙刀,就如关二爷附体一般精神抖擞。

有人笑王班主痴傻,王班主正色道:“俺唱的是大秦腔,懂不?大,就是大气、豪迈!直透九霄的大秦腔!”没人懂他的大秦腔,等懂了大秦腔的时候却是在“关二爷”的绝唱!

那是秋后的一个晌午,王班主正在枣村唱《出五关》和《单刀会》,他沧桑的声音摄人魂魄,仿佛于兵戈相见的沙场走来了长髯飘飘、威仪万千的关公。

枣村人都在聚精会神地看戏,没有人料到大白天竞有土匪闽进了村。那是关中平原上最强悍的一股土匪,匪首是令人胆寒的“二疤子”,武功高强,善使长刀。此人刁钻狡猾、心狠手辣,麾下聚集了十数个喽啰,以打家劫舍为生,行踪不定,令人防不胜防。村人都聚在戏场,土匪洗家劫舍不费吹灰之力。可临走时,“二疤子”觉得那是偷盗,有辱威名,于是便在村里放了把火。大火燃起后,“二疤子”便带人来到戏场。

村内的烟火并未惊动看戏入迷的村人,直到受到惊吓的姑娘“啊”一声,村人眼光才硬拽了过来。

考点练习

有人回头发现村内着火,慌忙跑了回去,被掳的姑娘危急中喊了声:“‘关二爷’救俺!”

“关二爷”正在鼓乐声中唱着《出五关》:“任尔奸来任尔狡,难逃二爷青龙刀……”须臾,戏场人已空。“二疤子”轻蔑地笑着说:“你拿他当关二爷?他是个戏子!救不了你。哈哈哈……”听见姑娘呼救声,“关二爷”转身用刀横指“二疤子”唱道:“大胆毛贼!关某在此!”“二疤子”大笑说:“不知死活的戏子!俺今天就亲自宰了你!”言毕,“二疤子”抛开掳着的姑娘,喝令喽啰们别动,只身提刀上前。

惊见变故,鼓乐声骤然停下,却见王班主立即气泄神消,手中长刀点地。

“二疤子”得意狂笑,笑声惊得鼓乐手颤抖。有鼓槌惊落了,敲出洪亮的“咚、咚”声。闻声,王班主神情一震,手中长刀弹起!鼓乐手明白了,顿时,铿锵声重起。“关二爷”又唱道:“任尔奸来任尔狡,难逃二爷青龙刀……”霎时,“二疤子”长刀砍出,“关二爷”举刀相迎,随着一声清脆的钢音迸出,“关二爷”的刀鞘脱落了,刀头银光闪亮。战鼓声紧起!“关二爷”将青龙刀舞成了一团光,“二疤子”力战苦撑。突然,“关二爷”佯败而走,“二疤子”伺机急攻,“关二爷”一招“拖刀计”将“二疤予”斩于刀下!

临死,“二疤子”也没想到“关二爷”用的是加了鞘的真刀!更没想到他竟会使“拖刀计”!

“关二爷”的英勇震呆了大伙儿,却有一名喽啰趁大家发愣时将刀插入了“关二爷”后背!戏班子的人冲上来时,喽啰逃走了。奄奄一息的“关二爷”满脸的豪迈。有人哭着喊:

“‘关二爷’,俺们给你唱大秦腔!你听着……”

可“关二爷”再也听不见了。

此后,无论谁唱关公戏,都没人叫好了。(有删改)

《 大 秦 腔 》

考点练习

4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说开头先勾勒人物形象,王班主反感说“吼”秦腔,只唱关公戏,喜欢别人叫他关二爷,表现了人物的自矜、自负,也体现了他对艺术的珍重、痴迷、执着。

B.“二疤子”率领匪众选择在大白天洗家劫舍,并在村中燃起大火,到戏场劫掠,是因为他们有自己的原则,不齿于乘人不备的偷盗行为,认为那样做有辱威名。

C.小说善于运用民间话本语言表现紧张、激烈的故事情节。“顿时”“霎时”“突然”,兴起波澜,扣人心弦;“铿锵声重起”“战鼓声紧起”,渲染出逐渐激烈的交手场面。

D.结尾一句…关二爷’,俺们给你唱大秦腔!”令人动容,说明村民终于懂得了王班主的大秦腔,这寓示了一个艺术真理:优秀的艺术是引起人共鸣、触及人的灵魂的。

4.B(“因为他们有自己的原则”错,“二疤子”的行为说明其猖狂跋扈,无所不为)

《 大 秦 腔 》(《名师伴你行》45-46页)

考点练习

5.小说题为“大秦腔”,其中的“大”在文中是指什么?请结合作品简要分析。(5分)

6.小说结尾“关二爷”使“拖刀计”用真刀斩杀“二疤子”,结合原文,简要分析这一情节酌合理性。

5.①大气、豪迈,声腔气势如虹,直透九霄;(2分)

②大义,大勇,承载着艺术人物的精神灵魂。(3分)

6.①王班主演戏时投入角色,因而他追求刀的真实性,才用真刀,且与“二疤子“交手时表现得及其英勇。(2分)

②王班主仰慕关羽,精神上濡染了关羽的侠义精神,因此才有斩杀“二疤子“ 的勇气。(2分)

③王班主在长期的训练中,练就了一定的刀法和战斗技巧。(2分)

《 大 秦 腔 》(《名师伴你行》(45-46页)

考点练习

4.小说前面侧重写约翰台上的表演,后面侧重写约翰幕后的现实生活,作者这样安排有什么用意 请结合全文谈谈你的看法。

4.①小说前面写约翰台上的表演给人们带来的快乐,后面写约翰幕后现实生活的凄凉,二者形成鲜明对比,有助于增强小说的悲剧感。

②小说中约翰在台上的表演与其现实生活存在的巨大反差,有助于深入刻画约翰性格上的复杂性。

③小说前面写约翰台上的表演带给人们欢笑,后面写约翰的幕后现实生活,有助于增强小说情节的戏剧性。

《 喜剧之王》(《练出好成绩》(361-362页)

提升训练

二、探究小说结尾

1、弄清结尾的内容特点。

2、弄清结尾的写作手法。

3、分析结尾这一特殊情节与标题、全文情节的关联,对塑造人物形象、表现主题的作用,结尾本身所产生的审美效果与读者阅读效果。

【答题术语】

①这个结尾水到渠成,是当时环境下发展的必然结局;(环境)

② 从情节上,交代出故事结局,使文章内容更丰富:(情节)

③从人物塑造上,很好地展现了人物的xxx形象,使人物形象更加丰满;(人物)

④从主旨上,这个结尾升华了xxx主题,使主题更深刻;(主旨)

⑤从艺术手法上,结尾为文章增添神秘色彩/引人回味/出人意料等。

二、探究小说结尾

小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(《天嚣》)

①以得瓜解渴的“美好的迷”为结尾,符合人物“他”的身份,增强故事的真实性。

②以这个未解的“美好的迷”为结尾,出人意料,留有想象空间,引发读者的想象。增强小说的戏剧张力。

③因为听不懂当地群众的话所以成了谜,突出了帮助别人就是帮助自己这一温暖主旨,深化了各民族人民支持祖国科研工作这一主题。

二、探究小说结尾