《中外历史纲要》(上)第七单元会考复习课件

文档属性

| 名称 | 《中外历史纲要》(上)第七单元会考复习课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 687.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-02 16:12:28 | ||

图片预览

文档简介

(共11张PPT)

第七单元 中国共产党与新民主主义革命兴起

(1921年 ) ( 1919年)

单元结构:

1、中国共产党诞生与国民革命:

五四运动

马克思主义在中国的传播

马克思主义与工人运动结合

中国共产党

中国国民党

国民革命

国民党右派

叛变革命

促进

催生

合作

第七单元 中国共产党与新民主主义革命兴起

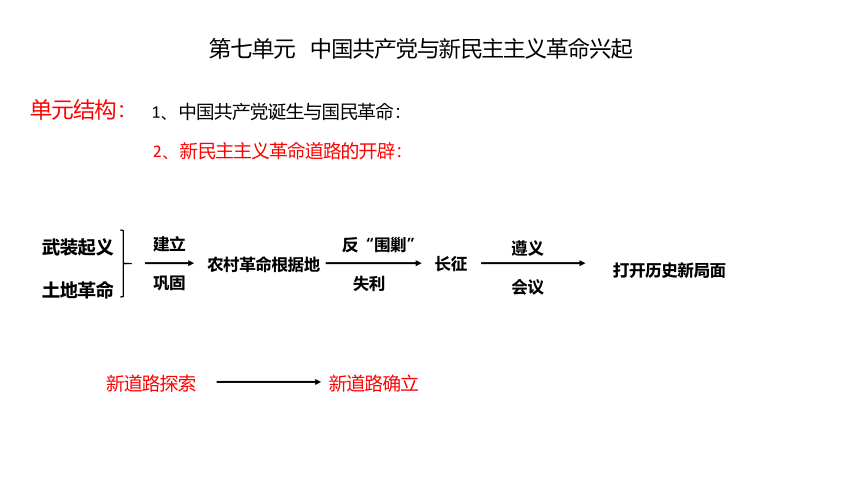

单元结构:

1、中国共产党诞生与国民革命:

2、新民主主义革命道路的开辟:

武装起义

土地革命

建立

巩固

农村革命根据地

反“围剿”

失利

长征

遵义

会议

打开历史新局面

新道路探索 新道路确立

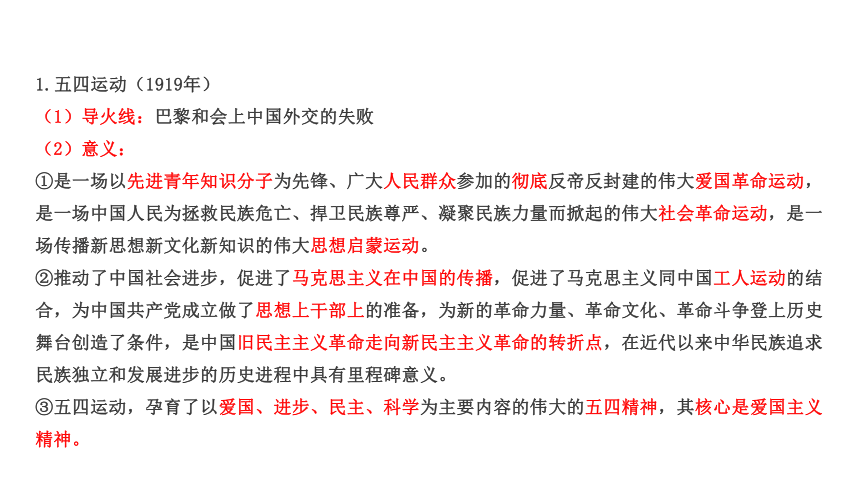

1.五四运动(1919年)

(1)导火线:巴黎和会上中国外交的失败

(2)意义:

①是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动,是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动。

②推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备,为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件,是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点,在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义。

③五四运动,孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大的五四精神,其核心是爱国主义精神。

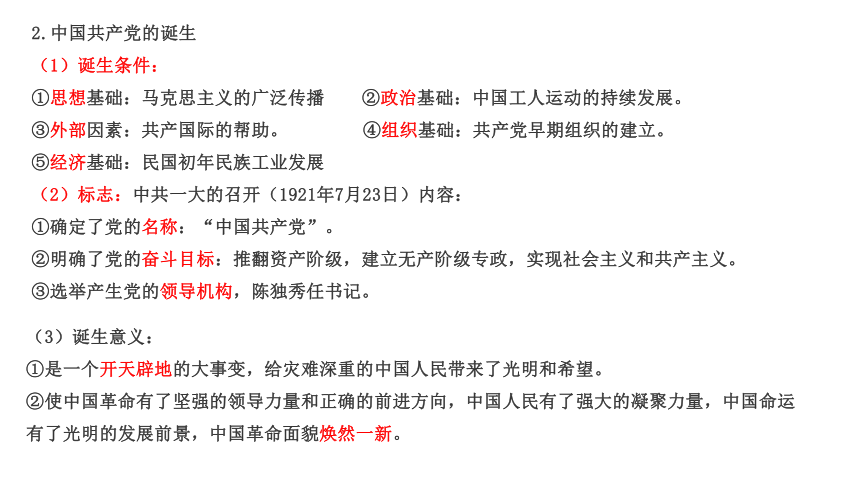

2.中国共产党的诞生

(1)诞生条件:

①思想基础:马克思主义的广泛传播 ②政治基础:中国工人运动的持续发展。

③外部因素:共产国际的帮助。 ④组织基础:共产党早期组织的建立。

⑤经济基础:民国初年民族工业发展

(2)标志:中共一大的召开(1921年7月23日)内容:

①确定了党的名称:“中国共产党”。

②明确了党的奋斗目标:推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。

③选举产生党的领导机构,陈独秀任书记。

(3)诞生意义:

①是一个开天辟地的大事变,给灾难深重的中国人民带来了光明和希望。

②使中国革命有了坚强的领导力量和正确的前进方向,中国人民有了强大的凝聚力量,中国命运有了光明的发展前景,中国革命面貌焕然一新。

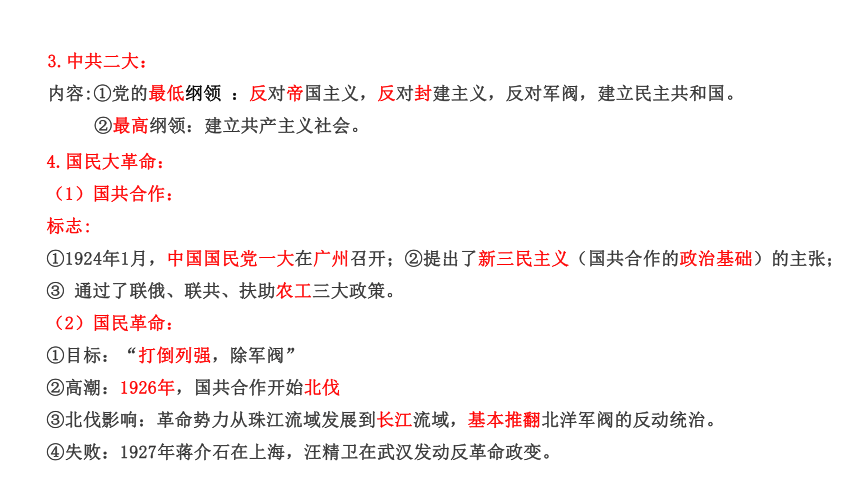

3.中共二大:

内容:①党的最低纲领 :反对帝国主义,反对封建主义,反对军阀,建立民主共和国。

②最高纲领:建立共产主义社会。

4.国民大革命:

(1)国共合作:

标志:

①1924年1月,中国国民党一大在广州召开;②提出了新三民主义(国共合作的政治基础)的主张;③ 通过了联俄、联共、扶助农工三大政策。

(2)国民革命:

①目标:“打倒列强,除军阀”

②高潮:1926年,国共合作开始北伐

③北伐影响:革命势力从珠江流域发展到长江流域,基本推翻北洋军阀的反动统治。

④失败:1927年蒋介石在上海,汪精卫在武汉发动反革命政变。

5.井冈山革命根据地的创立:

点燃了“工农武装割据”的星星之火。中国革命走上了建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权的道路。

6.红军长征(1934.10-1936.10)

(1)原因:直接原因:中共第五次反“围剿”失败;根本原因:左倾错误;

(2)遵义会议(1935年1月):

①内容:改组中央领导机构,增选毛泽东为政治局常委。②意义:开始确立以毛泽东为代表的马克思主义的正确路线在党中央的领导地位,挽救了党和红军,挽救了中国革命。

(3)意义:

①实现了红军的战略大转移;

②宣传了中国共产党的政治主张,在沿途播下了革命的种子;

③鼓舞广大人民群众,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

1.为何秋收起义的部队选择上井冈山?

一、材料题:井冈山是红色革命的摇篮,中国革命的星星之火在此点燃。中国革命新道路的开辟并非一蹴而就,而是经历了艰难曲折的探索。井冈山的斗争典型地反映了以毛泽东为代表的共产党人立足于中国国情,创造性地发展马克思主义,开拓中国革命新道路的智慧和勇气。

材料一:毛泽东《西江月》:

“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。匡庐一带不停留,要向潇湘直进。”

材料二:“秋收起义示意图”

① 在前往攻打长沙的过程中,一路遭到敌人的阻击,部队伤亡严重。毛泽东根据敌情的变化,果断改变进军路线,向井冈山挺进。

② 井冈山地理位置的特点:位于江西、湖南交界处、山高林密,敌人力量较为薄弱等。

2.井冈山的星星之火是如何点燃的?

材料一:毛泽东诗词两首:

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。——毛泽东《西江月·井冈山》

风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄梁再现。红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。——毛泽东《清平乐·蒋桂战争》

从诗词中看,毛泽东领导的红军在井冈山开展了哪些斗争?

土地革命和武装斗争

材料二:苏维埃政府布告(1931年,节选):

地主白占土地,厂主垄断资本。……大家要免痛苦,只有参加革命。……穷人一致奋起,组织工农红军。豪绅地主土地,一律分给农民。免除苛捐杂税,都是有吃有剩。

布告中的哪些内容与上面诗词表达的内容一致?据布告内容分析,为什么红色政权能够不断壮大?

布告进一步印证了红军在井冈山开展武装斗争和土地革命的必要性。

土地革命调动了农民的积极性,得到工农群众的支持和拥护,革命力量不断发展,红色政权不断壮大。

二、材料题:同一历史事件有不同来源的材料,学会利用多重史料探究和认识具体历史问题。

材料一:香港:赣匪因石城兴国失守,知残局不能再走,朱毛彭等股约八万放弃云都、瑞金老巢西窜。

(二十二日专电)

南京:东路总司令部电军事机关称,瑞金、古城、会昌间有残匪五万余人,经我东北两路军压迫,有突围而走赣西、退窜鄂川模样。(二十二日专电)

——《赣匪弃巢西窜》(《申报》1934年10月23日)

材料二:蒋介石的堡垒主义并不见得怎样高明,……(敌人)费了多少工夫,花了多少群众血汗,筑成第一道封锁线,只不过几个钟头的工夫,就被红军打得一个粉碎。(彭加伦《追》)

大家在行军一路走一路谈,上下古今的乱谈,也忘记疲倦,……掉队落伍的同志,……甚至老百姓自动替我们抬到宿营地!(李富春《夜行军》)

在长途中遇到一切天然的人为的困难,不曾令我丝毫沮丧过,同着大家一齐克服过了。

(董必武《出发前》 )

——刘统整理注释《红军长征记来自红军长征者的原始记录》

1.材料一和材料二对红军长征的叙述有何分歧?其原因是什么?

分歧:材料一污蔑红军为“残匪”,声称红军是因军事失败而“退窜”。

材料二充满革命乐观主义精神,对胜利充满信心。

原因:材料作者的身份、立场、情感、态度及价值取向的不同等。

材料三:1936年6月至10月,美国记者斯诺在中国西北革命根据地实地采访后,出版了《西行漫记》。其中对红军长征热情赞叹:“这是一次可浓墨重彩、大书特书的远征……烈焰般贯穿其中的是千万青年那不息的热情、永不泯灭的希望和惊人的革命乐观主义,他们从不向人或自然、或上帝、或死亡认输——所有这一切和更多的东西,都已载入这部举世无双的现代史诗中了。”

2.材料三对认识红军长征有何特殊价值?

斯诺通过对长征亲历者的采访,写下《西行漫记》。

该书的价值在于作者以一个国共两党之外的第三者的身份,记录了包括红军长征在内的20世纪30年代的中国革命史篇章。斯诺的叙述总体上符合事实,使得更多的人了解了长征,了解了中国工农红军,了解了中国共产党。具有重要的史料价值。

三、材料题:阅读下列材料,结合所学,回答问题

材料一:

图一 陈望道翻译 图二 共产主义小组创办

《共产党宣言》 工人刊物《劳动音》

图三《劳动界》周刊创刊号

图一中封面人物是谁?简述判断依据

根据上述材料,你认为中国共产党成立的条件有哪些?

你认为还有哪些条件促成了中国共产党的诞生?

马克思;马克思是《共产党宣言》的作者;画像的外形等

知识分子大力传播马克思主义思想;工人运动发展的需要。

共产国际对建党进行指导和帮助

陈独秀、李大钊等人的推动;上海有利的经济社会条件的支持

第七单元 中国共产党与新民主主义革命兴起

(1921年 ) ( 1919年)

单元结构:

1、中国共产党诞生与国民革命:

五四运动

马克思主义在中国的传播

马克思主义与工人运动结合

中国共产党

中国国民党

国民革命

国民党右派

叛变革命

促进

催生

合作

第七单元 中国共产党与新民主主义革命兴起

单元结构:

1、中国共产党诞生与国民革命:

2、新民主主义革命道路的开辟:

武装起义

土地革命

建立

巩固

农村革命根据地

反“围剿”

失利

长征

遵义

会议

打开历史新局面

新道路探索 新道路确立

1.五四运动(1919年)

(1)导火线:巴黎和会上中国外交的失败

(2)意义:

①是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动,是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动。

②推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备,为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件,是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点,在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义。

③五四运动,孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大的五四精神,其核心是爱国主义精神。

2.中国共产党的诞生

(1)诞生条件:

①思想基础:马克思主义的广泛传播 ②政治基础:中国工人运动的持续发展。

③外部因素:共产国际的帮助。 ④组织基础:共产党早期组织的建立。

⑤经济基础:民国初年民族工业发展

(2)标志:中共一大的召开(1921年7月23日)内容:

①确定了党的名称:“中国共产党”。

②明确了党的奋斗目标:推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。

③选举产生党的领导机构,陈独秀任书记。

(3)诞生意义:

①是一个开天辟地的大事变,给灾难深重的中国人民带来了光明和希望。

②使中国革命有了坚强的领导力量和正确的前进方向,中国人民有了强大的凝聚力量,中国命运有了光明的发展前景,中国革命面貌焕然一新。

3.中共二大:

内容:①党的最低纲领 :反对帝国主义,反对封建主义,反对军阀,建立民主共和国。

②最高纲领:建立共产主义社会。

4.国民大革命:

(1)国共合作:

标志:

①1924年1月,中国国民党一大在广州召开;②提出了新三民主义(国共合作的政治基础)的主张;③ 通过了联俄、联共、扶助农工三大政策。

(2)国民革命:

①目标:“打倒列强,除军阀”

②高潮:1926年,国共合作开始北伐

③北伐影响:革命势力从珠江流域发展到长江流域,基本推翻北洋军阀的反动统治。

④失败:1927年蒋介石在上海,汪精卫在武汉发动反革命政变。

5.井冈山革命根据地的创立:

点燃了“工农武装割据”的星星之火。中国革命走上了建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权的道路。

6.红军长征(1934.10-1936.10)

(1)原因:直接原因:中共第五次反“围剿”失败;根本原因:左倾错误;

(2)遵义会议(1935年1月):

①内容:改组中央领导机构,增选毛泽东为政治局常委。②意义:开始确立以毛泽东为代表的马克思主义的正确路线在党中央的领导地位,挽救了党和红军,挽救了中国革命。

(3)意义:

①实现了红军的战略大转移;

②宣传了中国共产党的政治主张,在沿途播下了革命的种子;

③鼓舞广大人民群众,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

1.为何秋收起义的部队选择上井冈山?

一、材料题:井冈山是红色革命的摇篮,中国革命的星星之火在此点燃。中国革命新道路的开辟并非一蹴而就,而是经历了艰难曲折的探索。井冈山的斗争典型地反映了以毛泽东为代表的共产党人立足于中国国情,创造性地发展马克思主义,开拓中国革命新道路的智慧和勇气。

材料一:毛泽东《西江月》:

“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。匡庐一带不停留,要向潇湘直进。”

材料二:“秋收起义示意图”

① 在前往攻打长沙的过程中,一路遭到敌人的阻击,部队伤亡严重。毛泽东根据敌情的变化,果断改变进军路线,向井冈山挺进。

② 井冈山地理位置的特点:位于江西、湖南交界处、山高林密,敌人力量较为薄弱等。

2.井冈山的星星之火是如何点燃的?

材料一:毛泽东诗词两首:

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。——毛泽东《西江月·井冈山》

风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄梁再现。红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。——毛泽东《清平乐·蒋桂战争》

从诗词中看,毛泽东领导的红军在井冈山开展了哪些斗争?

土地革命和武装斗争

材料二:苏维埃政府布告(1931年,节选):

地主白占土地,厂主垄断资本。……大家要免痛苦,只有参加革命。……穷人一致奋起,组织工农红军。豪绅地主土地,一律分给农民。免除苛捐杂税,都是有吃有剩。

布告中的哪些内容与上面诗词表达的内容一致?据布告内容分析,为什么红色政权能够不断壮大?

布告进一步印证了红军在井冈山开展武装斗争和土地革命的必要性。

土地革命调动了农民的积极性,得到工农群众的支持和拥护,革命力量不断发展,红色政权不断壮大。

二、材料题:同一历史事件有不同来源的材料,学会利用多重史料探究和认识具体历史问题。

材料一:香港:赣匪因石城兴国失守,知残局不能再走,朱毛彭等股约八万放弃云都、瑞金老巢西窜。

(二十二日专电)

南京:东路总司令部电军事机关称,瑞金、古城、会昌间有残匪五万余人,经我东北两路军压迫,有突围而走赣西、退窜鄂川模样。(二十二日专电)

——《赣匪弃巢西窜》(《申报》1934年10月23日)

材料二:蒋介石的堡垒主义并不见得怎样高明,……(敌人)费了多少工夫,花了多少群众血汗,筑成第一道封锁线,只不过几个钟头的工夫,就被红军打得一个粉碎。(彭加伦《追》)

大家在行军一路走一路谈,上下古今的乱谈,也忘记疲倦,……掉队落伍的同志,……甚至老百姓自动替我们抬到宿营地!(李富春《夜行军》)

在长途中遇到一切天然的人为的困难,不曾令我丝毫沮丧过,同着大家一齐克服过了。

(董必武《出发前》 )

——刘统整理注释《红军长征记来自红军长征者的原始记录》

1.材料一和材料二对红军长征的叙述有何分歧?其原因是什么?

分歧:材料一污蔑红军为“残匪”,声称红军是因军事失败而“退窜”。

材料二充满革命乐观主义精神,对胜利充满信心。

原因:材料作者的身份、立场、情感、态度及价值取向的不同等。

材料三:1936年6月至10月,美国记者斯诺在中国西北革命根据地实地采访后,出版了《西行漫记》。其中对红军长征热情赞叹:“这是一次可浓墨重彩、大书特书的远征……烈焰般贯穿其中的是千万青年那不息的热情、永不泯灭的希望和惊人的革命乐观主义,他们从不向人或自然、或上帝、或死亡认输——所有这一切和更多的东西,都已载入这部举世无双的现代史诗中了。”

2.材料三对认识红军长征有何特殊价值?

斯诺通过对长征亲历者的采访,写下《西行漫记》。

该书的价值在于作者以一个国共两党之外的第三者的身份,记录了包括红军长征在内的20世纪30年代的中国革命史篇章。斯诺的叙述总体上符合事实,使得更多的人了解了长征,了解了中国工农红军,了解了中国共产党。具有重要的史料价值。

三、材料题:阅读下列材料,结合所学,回答问题

材料一:

图一 陈望道翻译 图二 共产主义小组创办

《共产党宣言》 工人刊物《劳动音》

图三《劳动界》周刊创刊号

图一中封面人物是谁?简述判断依据

根据上述材料,你认为中国共产党成立的条件有哪些?

你认为还有哪些条件促成了中国共产党的诞生?

马克思;马克思是《共产党宣言》的作者;画像的外形等

知识分子大力传播马克思主义思想;工人运动发展的需要。

共产国际对建党进行指导和帮助

陈独秀、李大钊等人的推动;上海有利的经济社会条件的支持

同课章节目录