《中外历史纲要》(上)第三单元会考复习课件

文档属性

| 名称 | 《中外历史纲要》(上)第三单元会考复习课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 487.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-02 16:12:28 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

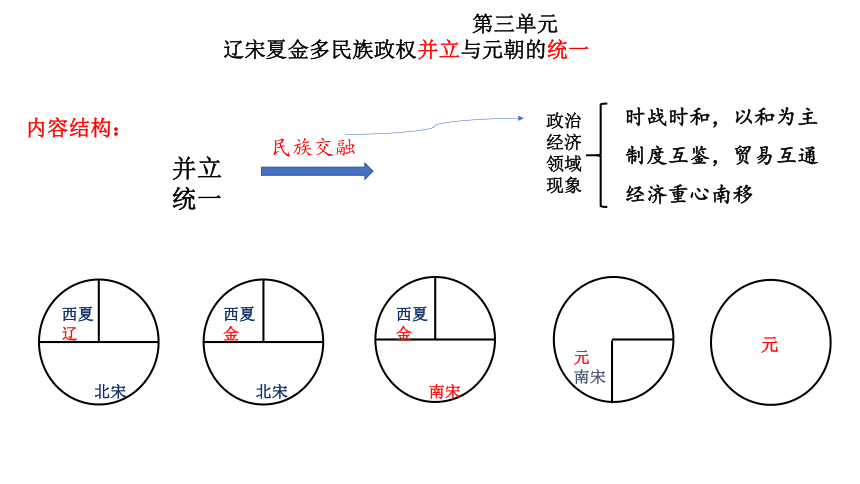

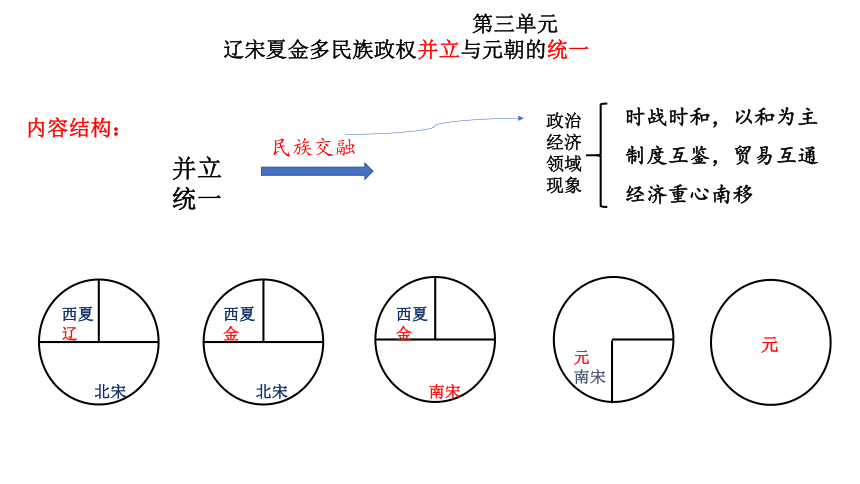

第三单元

辽宋夏金多民族政权并立与元朝的统一

内容结构:

西夏 辽

北宋

西夏 金

北宋

西夏 金

南宋

元 南宋

元

并立 统一

民族交融

政治

经济

领域

现象

时战时和,以和为主

制度互鉴,贸易互通

经济重心南移

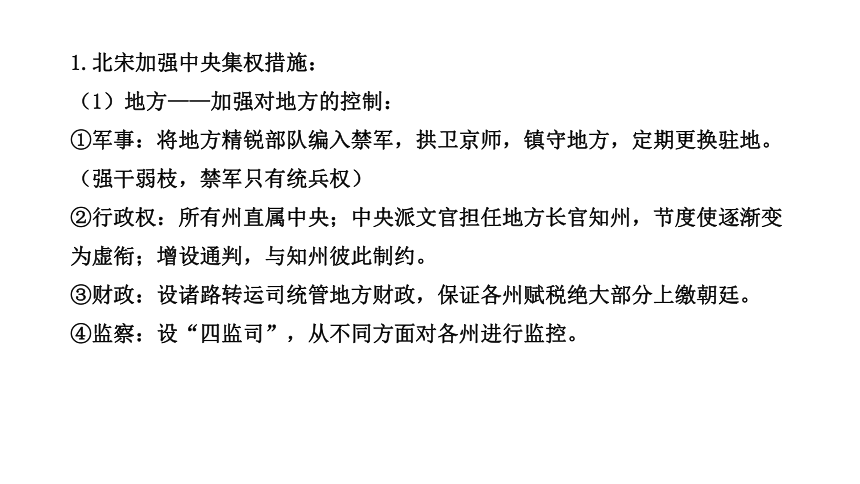

1.北宋加强中央集权措施:

(1)地方——加强对地方的控制:

①军事:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。(强干弱枝,禁军只有统兵权)

②行政权:所有州直属中央;中央派文官担任地方长官知州,节度使逐渐变为虚衔;增设通判,与知州彼此制约。

③财政:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

④监察:设“四监司”,从不同方面对各州进行监控。

(2)中央——分散机构权力,削弱相权:

①中书门下掌行政权,并增设参知政事为副相,分割宰相的行政权;

②枢密院掌军政,枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

③三司掌财政。

(3)抑制武将实力膨胀:

①实行崇文抑武的方针,罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官;

②大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人地位。

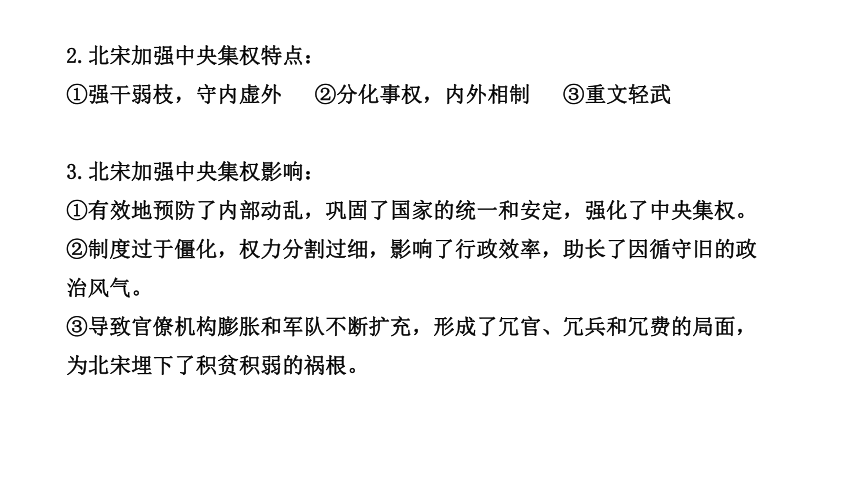

2.北宋加强中央集权特点:

①强干弱枝,守内虚外 ②分化事权,内外相制 ③重文轻武

3.北宋加强中央集权影响:

①有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。

②制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

③导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

4、王安石变法

①目的:加强国家对农业、商业、军事、科举、教育等诸多领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

②措施:官府向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源;对农民进行编制管理和军事训练,借此逐渐恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制。

③影响:王安石变法达到了富国目的,增加了大笔收入,但强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终;一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

5、辽朝(916-1125)南、北面官,宋辽“澶渊之盟”,“岁币”;

西夏(1038-1227)北宋与西夏“庆历和议”“岁赐”

金朝(1115-1234)“猛安谋克”(兵农合一)制度;1125年金灭辽;

1127年金灭北宋。

6.元朝

(1271-1368)1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都;1279年完成统一。

巩固统一的措施:

(1)修筑驿道,设立驿站,分设急递铺。

目的:巩固统一;为公差人员提供交通和生活服务;

用来运输官府物资;负责传递公文

(2)实行行省制度(中央的派出机构):

①特点:行政区划的划分打破自然的山川疆界,造成犬牙交错的局面。

7、宋元经济:

(1)农业:

①耕作制度:一年两熟(稻麦复种制在南方相当普及)或一年三熟

②经济结构:固定种植某种经济作物

③棉花的种植和推广(元代黄道婆)

(2)手工业:

①制瓷业:宋代—五大名窑,景德镇瓷都;元青花瓷和釉里红;

宋元瓷器出口海外

② 北宋普遍使用煤作燃料,毕昇活字印刷术

(3)商业:

①基层市场、官方榷场贸易和民间贸易

②北宋开始出现纸币,元朝将纸币作为主币发行

③外贸税收成为宋元的重要财源;主要港口广州、泉州、明州。

(4)城市:

北宋东京、南宋临安、元代杭州、元大都

特点:①突破坊市空间;②突破时间限制 ③城市的经济功能增强。

(5)经济重心南移

①原因:

北方人口南迁既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力;

北方战乱频繁,南方相对安定;

南方自然环境优越;南北方劳动人民的辛勤努力。

②影响:文化重心的南移(南北分卷制度,江浙人才集中)

8.儒学的复兴:

(1)背景:

①社会现实的需要 ② 儒学日益僵化 ③ 佛道两教的冲击

(2)目的:

①挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务

②发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面作用

(3)主张:

①理学比较注重抽象思维,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

②认为“理”是自然界和社会的根本原则,也称“天理”。

③人生的目标是“存天理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。

④提出“格物致知”,只有深刻探究万物,才能得到其中的“理”,达到普遍天理的认识。

(4)影响:

从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。

(普及化、通俗化)

9.我国古代的四大发明对世界的影响:

①造纸术、印刷术,促进欧洲文化的发展,推动了文艺复兴和宗教改革;

②火药在欧洲的应用与发展,推动世界从冷兵器时代进入热兵器时代,推动资产阶级革命的进行;

一、选择题

1004年,辽宋签订协议,规定:辽宋结为兄弟之国;宋方每年向辽国提供银10万两,绢20万匹;双方于边境开展互市贸易,加强商业往来,这就是历史上的“澶渊之盟”。从统一多民族国家形成和发展的角度看,其价值在于( )

A.宋勉强获得北部边防安定 B.北宋守内虚外的副产品

C.辽获得财富有利经济发展 D.促进双方经济文化交流

D

2. 在元代,无论行政、财政、军事诸权,朝廷在直接掌握某些权力的同时,把一部分权力分寄于行省,借行省集权于中央。这一举措( )

A.体现了因俗而治的理念 B.有利于中央与地方分权制衡

C.完善了中央集权的模式 D.注重对地方行政区划的调整

C

3.元朝是我国古代统多民族国家发展的重要时期,一时期民族关系的新变化是( )

A.元朝重建大一统,疆域辽阔 B.民族交融逐步推广到全国

C.边疆和内地民族联系加强 D.形成了新的民族

D

5.据学者考证,北宋籍贯可考的进士共9630人,南方9164人,其中两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。这一现象背后的原因是( D )

A.文化重心南移 B.政府政策的推动

C.南方重视教育原因 D 经济重心的南移

4. 陆游有诗云:“今年雨阳俱及时,麦已入仓云四垂。雨来不驶亦不池吃,大点如菽( [shū],豆类)细如丝。徐徐云开见杲([gǎo],明亮)日,晚禾吹花早禾实。”这可以佐证( )

A.农业耕作技术的进步 B.生态环境的优越

C.专业经济作物的种植 D.粮食主收的景象

A

材料题:阅读以下材料,结合所学,回答问题。

材料一:

宁为百夫长,胜作一书生。——(唐)杨炯《从军行》

男儿何不带吴钩,收取关山五十州 请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯

——(唐)李贺《南园十三首·其五》

材料二:

富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋

出门莫恨无人随,书中有马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。——(北宋)赵恒(宋真宗)《励学篇》

莫道儒冠误,诗书不负人。达而相天下,穷则善其身。-(北宋)汪洙编《神童诗》

1.从上述两段材料可看出唐宋社会的价值观念发生了怎样的变化 导致这种变化的原因有哪些

鉴于唐末以来藩镇拥兵自重,宋朝统治者以“重文轻武”为基本国策;

发展完善科举制度,提拔文人担任要职;形成文官体制。

变化:

原因:

从唐时的尚武到宋时的崇文

文学作品能在一定程度上反映历史细节及社会价值观念的变迁等如材料看,宋代却有“崇文”之风。

但是艺术作品有虚构想象、夸张杜撰的成分,或带有作者的主观认识,需作进一步辨析,如宋真宗之诗作,可能暗含统治者维护统治之目的等

2.依据上述分析,你如何看待文学作品的史料价值

3、阅读下列材料,结合所学,回答问题

图

三

图一

图二

1) 将图一、二、三按时间顺序排列,并简述理由

顺序:

理由:

:图三、图二、图一

图一中有行省和元朝首都大都,

图二中的西藏地区在唐朝被称为吐蕃,

图三中出现了西汉初年的郡国并行制。

3、阅读下列材料,结合所学,回答问题

图

三

图 一

图

二

2)、依据图一二三所示,指出各朝中央政府加强对边疆地区管辖的措施。

图一:元朝广设行省,并以宣政院、澎湖巡检司等机构专管地方事务。

图二:唐朝所设安西、安北都护府等机构,主要以怀柔的政治手段处理民族问题,促进了民族团结和国家统一。

图三:西汉北击匈奴,设河西四郡以控制通往西域的要道并设西域都护府管理天山南北地区,基本解决了由匈奴造成的边患问题。

3)概括这三幅图疆域示意图所反映的中国历史发展趋势

疆域不断扩大、大一统是发展的主流、多民族交融不断加强等。

第三单元

辽宋夏金多民族政权并立与元朝的统一

内容结构:

西夏 辽

北宋

西夏 金

北宋

西夏 金

南宋

元 南宋

元

并立 统一

民族交融

政治

经济

领域

现象

时战时和,以和为主

制度互鉴,贸易互通

经济重心南移

1.北宋加强中央集权措施:

(1)地方——加强对地方的控制:

①军事:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。(强干弱枝,禁军只有统兵权)

②行政权:所有州直属中央;中央派文官担任地方长官知州,节度使逐渐变为虚衔;增设通判,与知州彼此制约。

③财政:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

④监察:设“四监司”,从不同方面对各州进行监控。

(2)中央——分散机构权力,削弱相权:

①中书门下掌行政权,并增设参知政事为副相,分割宰相的行政权;

②枢密院掌军政,枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

③三司掌财政。

(3)抑制武将实力膨胀:

①实行崇文抑武的方针,罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官;

②大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人地位。

2.北宋加强中央集权特点:

①强干弱枝,守内虚外 ②分化事权,内外相制 ③重文轻武

3.北宋加强中央集权影响:

①有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。

②制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

③导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

4、王安石变法

①目的:加强国家对农业、商业、军事、科举、教育等诸多领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

②措施:官府向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源;对农民进行编制管理和军事训练,借此逐渐恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制。

③影响:王安石变法达到了富国目的,增加了大笔收入,但强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终;一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

5、辽朝(916-1125)南、北面官,宋辽“澶渊之盟”,“岁币”;

西夏(1038-1227)北宋与西夏“庆历和议”“岁赐”

金朝(1115-1234)“猛安谋克”(兵农合一)制度;1125年金灭辽;

1127年金灭北宋。

6.元朝

(1271-1368)1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都;1279年完成统一。

巩固统一的措施:

(1)修筑驿道,设立驿站,分设急递铺。

目的:巩固统一;为公差人员提供交通和生活服务;

用来运输官府物资;负责传递公文

(2)实行行省制度(中央的派出机构):

①特点:行政区划的划分打破自然的山川疆界,造成犬牙交错的局面。

7、宋元经济:

(1)农业:

①耕作制度:一年两熟(稻麦复种制在南方相当普及)或一年三熟

②经济结构:固定种植某种经济作物

③棉花的种植和推广(元代黄道婆)

(2)手工业:

①制瓷业:宋代—五大名窑,景德镇瓷都;元青花瓷和釉里红;

宋元瓷器出口海外

② 北宋普遍使用煤作燃料,毕昇活字印刷术

(3)商业:

①基层市场、官方榷场贸易和民间贸易

②北宋开始出现纸币,元朝将纸币作为主币发行

③外贸税收成为宋元的重要财源;主要港口广州、泉州、明州。

(4)城市:

北宋东京、南宋临安、元代杭州、元大都

特点:①突破坊市空间;②突破时间限制 ③城市的经济功能增强。

(5)经济重心南移

①原因:

北方人口南迁既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力;

北方战乱频繁,南方相对安定;

南方自然环境优越;南北方劳动人民的辛勤努力。

②影响:文化重心的南移(南北分卷制度,江浙人才集中)

8.儒学的复兴:

(1)背景:

①社会现实的需要 ② 儒学日益僵化 ③ 佛道两教的冲击

(2)目的:

①挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务

②发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面作用

(3)主张:

①理学比较注重抽象思维,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

②认为“理”是自然界和社会的根本原则,也称“天理”。

③人生的目标是“存天理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。

④提出“格物致知”,只有深刻探究万物,才能得到其中的“理”,达到普遍天理的认识。

(4)影响:

从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。

(普及化、通俗化)

9.我国古代的四大发明对世界的影响:

①造纸术、印刷术,促进欧洲文化的发展,推动了文艺复兴和宗教改革;

②火药在欧洲的应用与发展,推动世界从冷兵器时代进入热兵器时代,推动资产阶级革命的进行;

一、选择题

1004年,辽宋签订协议,规定:辽宋结为兄弟之国;宋方每年向辽国提供银10万两,绢20万匹;双方于边境开展互市贸易,加强商业往来,这就是历史上的“澶渊之盟”。从统一多民族国家形成和发展的角度看,其价值在于( )

A.宋勉强获得北部边防安定 B.北宋守内虚外的副产品

C.辽获得财富有利经济发展 D.促进双方经济文化交流

D

2. 在元代,无论行政、财政、军事诸权,朝廷在直接掌握某些权力的同时,把一部分权力分寄于行省,借行省集权于中央。这一举措( )

A.体现了因俗而治的理念 B.有利于中央与地方分权制衡

C.完善了中央集权的模式 D.注重对地方行政区划的调整

C

3.元朝是我国古代统多民族国家发展的重要时期,一时期民族关系的新变化是( )

A.元朝重建大一统,疆域辽阔 B.民族交融逐步推广到全国

C.边疆和内地民族联系加强 D.形成了新的民族

D

5.据学者考证,北宋籍贯可考的进士共9630人,南方9164人,其中两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。这一现象背后的原因是( D )

A.文化重心南移 B.政府政策的推动

C.南方重视教育原因 D 经济重心的南移

4. 陆游有诗云:“今年雨阳俱及时,麦已入仓云四垂。雨来不驶亦不池吃,大点如菽( [shū],豆类)细如丝。徐徐云开见杲([gǎo],明亮)日,晚禾吹花早禾实。”这可以佐证( )

A.农业耕作技术的进步 B.生态环境的优越

C.专业经济作物的种植 D.粮食主收的景象

A

材料题:阅读以下材料,结合所学,回答问题。

材料一:

宁为百夫长,胜作一书生。——(唐)杨炯《从军行》

男儿何不带吴钩,收取关山五十州 请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯

——(唐)李贺《南园十三首·其五》

材料二:

富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋

出门莫恨无人随,书中有马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。——(北宋)赵恒(宋真宗)《励学篇》

莫道儒冠误,诗书不负人。达而相天下,穷则善其身。-(北宋)汪洙编《神童诗》

1.从上述两段材料可看出唐宋社会的价值观念发生了怎样的变化 导致这种变化的原因有哪些

鉴于唐末以来藩镇拥兵自重,宋朝统治者以“重文轻武”为基本国策;

发展完善科举制度,提拔文人担任要职;形成文官体制。

变化:

原因:

从唐时的尚武到宋时的崇文

文学作品能在一定程度上反映历史细节及社会价值观念的变迁等如材料看,宋代却有“崇文”之风。

但是艺术作品有虚构想象、夸张杜撰的成分,或带有作者的主观认识,需作进一步辨析,如宋真宗之诗作,可能暗含统治者维护统治之目的等

2.依据上述分析,你如何看待文学作品的史料价值

3、阅读下列材料,结合所学,回答问题

图

三

图一

图二

1) 将图一、二、三按时间顺序排列,并简述理由

顺序:

理由:

:图三、图二、图一

图一中有行省和元朝首都大都,

图二中的西藏地区在唐朝被称为吐蕃,

图三中出现了西汉初年的郡国并行制。

3、阅读下列材料,结合所学,回答问题

图

三

图 一

图

二

2)、依据图一二三所示,指出各朝中央政府加强对边疆地区管辖的措施。

图一:元朝广设行省,并以宣政院、澎湖巡检司等机构专管地方事务。

图二:唐朝所设安西、安北都护府等机构,主要以怀柔的政治手段处理民族问题,促进了民族团结和国家统一。

图三:西汉北击匈奴,设河西四郡以控制通往西域的要道并设西域都护府管理天山南北地区,基本解决了由匈奴造成的边患问题。

3)概括这三幅图疆域示意图所反映的中国历史发展趋势

疆域不断扩大、大一统是发展的主流、多民族交融不断加强等。

同课章节目录