《中外历史纲要》(上)第五单元会考复习课件

文档属性

| 名称 | 《中外历史纲要》(上)第五单元会考复习课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 170.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-02 16:12:28 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

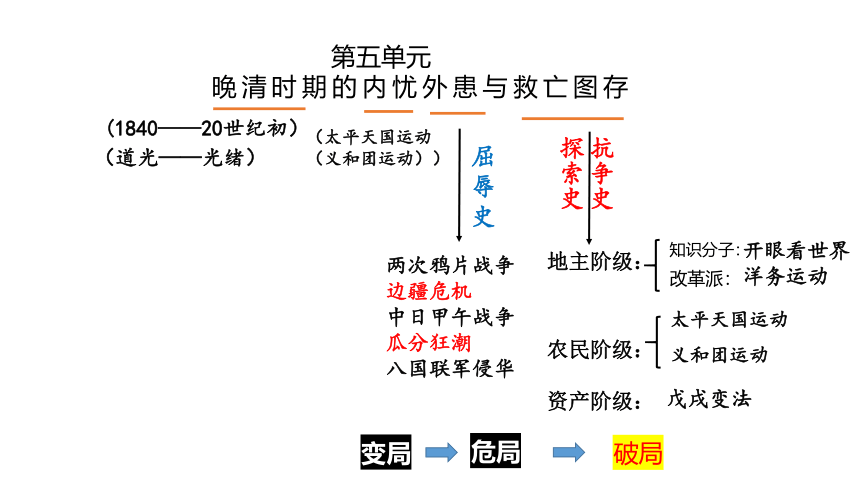

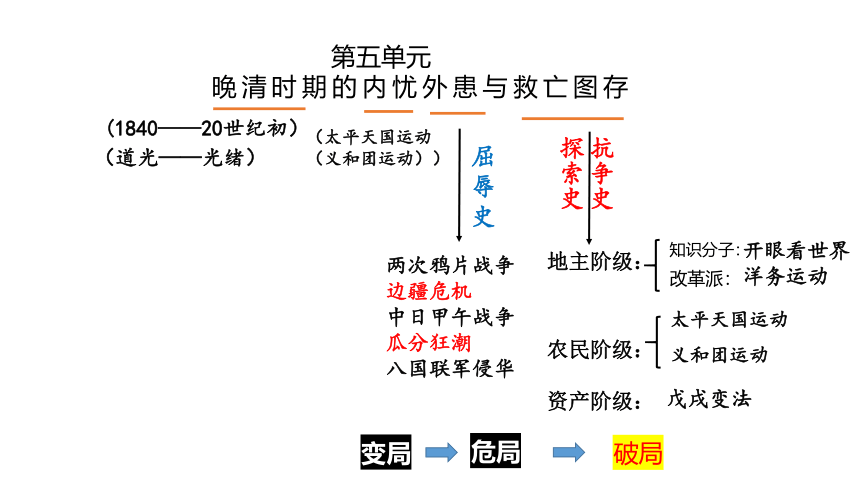

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

(道光——光绪)

(1840——20世纪初)

屈

辱

史

(太平天国运动

(义和团运动))

两次鸦片战争

边疆危机

中日甲午战争

瓜分狂潮

八国联军侵华

变局

危局

破局

抗争史

探索史

地主阶级:

农民阶级:

资产阶级:

改革派:

开眼看世界

洋务运动

太平天国运动

义和团运动

戊戌变法

知识分子:

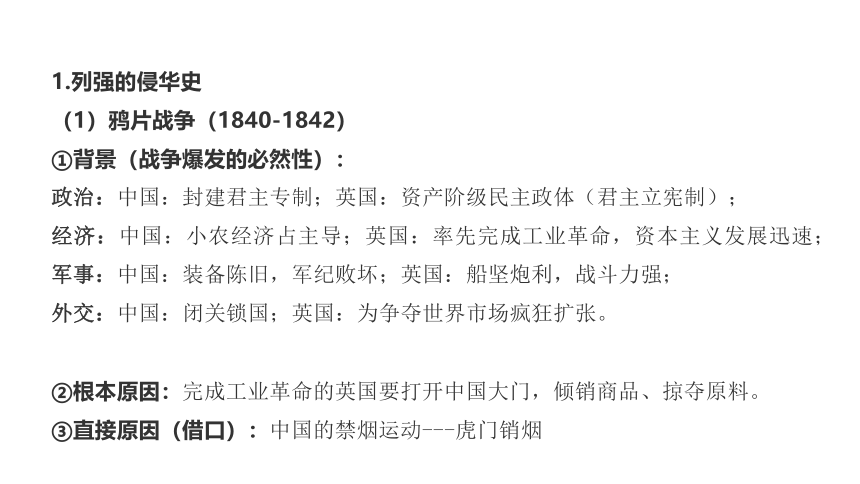

1.列强的侵华史

(1)鸦片战争(1840-1842)

①背景(战争爆发的必然性):

政治:中国:封建君主专制;英国:资产阶级民主政体(君主立宪制);

经济:中国:小农经济占主导;英国:率先完成工业革命,资本主义发展迅速;军事:中国:装备陈旧,军纪败坏;英国:船坚炮利,战斗力强;

外交:中国:闭关锁国;英国:为争夺世界市场疯狂扩张。

②根本原因:完成工业革命的英国要打开中国大门,倾销商品、掠夺原料。

③直接原因(借口):中国的禁烟运动---虎门销烟

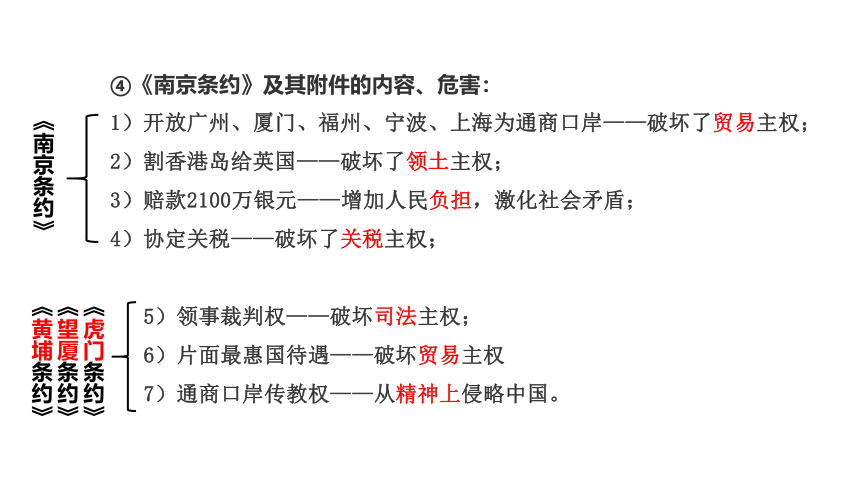

④《南京条约》及其附件的内容、危害:

1)开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸——破坏了贸易主权;

2)割香港岛给英国——破坏了领土主权;

3)赔款2100万银元——增加人民负担,激化社会矛盾;

4)协定关税——破坏了关税主权;

5)领事裁判权——破坏司法主权;

6)片面最惠国待遇——破坏贸易主权

7)通商口岸传教权——从精神上侵略中国。

《南京条约》

《虎门条约》

《望厦条约》

《黄埔条约》

⑤鸦片战争的影响:

1)社会性质:中国开始沦为半殖民地半封建社会,鸦片战争是中国近代史的开端;

2)政治:中国的主权和领土完整遭到破坏,独立发展的道路被迫中断;

3)经济:被迫卷入资本主义世界市场,中国自然经济开始解体;

4)思想:中国人开始睁眼看世界(林则徐《四洲志》,魏源《海国图志》“师夷长

技以制夷”;徐继畲《瀛寰志略》);

5)社会主要矛盾:中国社会主要矛盾发生变化中国人民肩负着反侵略、反封建的双

重革命任务,中国进入旧民主主义革命时期。

(2)第二次鸦片战争(1856-1860年)

① 根本原因:进一步打开中国市场;直接原因:修约要求遭到拒绝。

③影响:

1)中国半殖民地半封建化程度加深;

2)洋务运动兴起,中国近代化开始起步

中国与英法签订《北京条约》《天津条约》:

割地、赔款、开放通商口岸、 内河航运权、鸦片贸易合法化等特权。

中国与俄国签订《北京条约》《瑷珲条约》:

抢占中国黑龙江以北、乌苏里江以东100余万平方千米土地。

② 条约内容:

西北方向:英国支持阿古柏入侵新疆,俄国占领伊犁,左宗棠收复新疆。

西南方向:法国控制越南,发动中法战争,1885,冯子材率军取得镇南关大捷后。

中法签订《越南条款》,承认法国占领越南。1885年台湾建省。

东北方向:1894年,甲午中日战争爆发,黄海海战中涌现民族英雄有邓世昌、

林永升。1895年日军摧毁了威海卫军港, 北洋舰队覆灭。1895年,中

国战败,签订《马关条约》。

(3)边疆危机

① 时间:

② 表现:

19世纪60年代以后

《马关条约》

内容:

① 承认朝鲜独立

② 割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;

③ 赔款2亿两白银;增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸,允许

在中国通商口岸设厂制造。

影响:

① 条约进一步将中国推向半封建半殖民深渊。

② 台湾被日本占领后,义勇军和刘永福黑旗军展开抗日斗争。

③ 俄、德、法“三国干涉还辽”,勒索3000万“赎辽费”

(4)瓜分狂潮

时间:19世纪世纪末

表现:列强掀起的瓜分中国的狂潮,划分势力范围,强租租借地

① 俄国租旅大 ② 英国租威海卫 ③ 德国租胶州湾,

④ 英国租九龙, ⑤ 法国租广州湾。

⑥ 列强在中国大量掠夺铁路和工矿利权。

2、中国人民的抗争史

(1)农民阶级——太平天国运动

①过程:1851年金田起义;1853年定都天京(与清对峙);1856年军事全盛(东征西征,北伐—孤军深入失败),天京事变(由盛转衰);1864年,天京沦陷。

②《天朝田亩制度》:

主张:“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”

评价:否定了封建地主土地所有制(革命性),

反映了农民追求社会财富平均的理想(绝对平均主义带有空想性)。

③《资政新篇》:

地位:提出了新的社会经济政策,

局限:未反映农民最迫切的愿望和要求;缺乏实现的必要条件。

④失败的原因:农民阶级的历史局限性;缺乏科学思想理论的指导;没有先进阶级的领导;未能冲破封建社会的制度和思想。中外反动势力联合镇压。

⑤历史意义:沉重打击了清王朝的统治,引起政治和权力结构的变化;

湘淮系官僚集团的崛起,中央权力下移,对此后历史的发展产生了重大影响。

(2)地主阶级—洋务运动(19世纪60年代—90年代)

①背景:内忧外患;目的:对内:镇压人民的反抗;对外:抵抗外国的侵略;

根本目的:维护清王朝的统治。口号:自强、求富

②内容:

1)军用工业:江南机器制造总局、福州船政局、天津机器局;

2)民用工业:上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿;

3)新式学校:各种翻译和军事人才学校;

4)新式军队:以北洋舰队为代表的的新式海军

③评价:

积极——引进资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试;

局限——单纯学习西方科技,未触动中国落后的封建制度,不可能使中国走上富强的道路。

2、中国人民的抗争史

(1)农民阶级——太平天国运动

农民阶级——义和团运动

①口号:

“扶清灭洋”“扶清”具有爱国性质,但容易对清政府认识不清,放松警惕;

“灭洋”表现出盲目排外倾向,阻碍向西方学习。

②评价:

积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,粉碎了帝国主义瓜分中国的企图;

局限性:存在明显的盲目排外行为;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

(5)八国联军侵华

①根本原因:为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益;

直接原因:镇压义和团运动。

②《辛丑条约》

1)内容

惩办“首祸诸臣”;

向各国赔款白银4.5亿两(加剧了中国的贫困和经济的衰败);

将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住(使馆区成为“国中之国”);

拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队(严重破坏了中国的主权完整);

禁止华北科举考试5年,禁止中国人成立或加入任何反帝组织。

②《辛丑条约》

近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约。

标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

2)特点:

3)影响:

八国联军侵华影响:

南方各督抚发起“东南互保”运动,严重动摇了清政府统治根基。

2、中国人民的抗争史

(1)农民阶级(太平天国运动、义和团运动)

(2)地主阶级—洋务运动

①背景:政治——甲午中日战争战败,民族危机加深

②过程:序幕:公车上书;

高潮:百日维新;(1898)

标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书;

结果:失败(戊戌政变)

(3)资产积极维新派——戊戌变法运动(1898)

③失败的原因:

根本原因——中国民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;

客观原因——守旧势力很强大;维新派缺乏可靠的社会基础,没有严密

的组织;把希望寄托于没有掌握实权的皇帝身上。

④历史意义:对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播

起了积极的作用,一定程度上冲击了旧式官僚体制。

“一批一批的中国人接受了进化论;一批一批的传统士人在洗了脑子之后转化为或多或少具有近代意识的知识分子。就其历史意义而言,这种场面,要比千军万马的厮杀更加惊心动魄。”——陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》

启蒙 觉悟——中国近代第一次思想解放潮流

练习题

1、在洋务运动研究中曾经出现过对这一历史事件不一样的命名,如“洋务运动”、“夷务”、“自强新政”、“地主阶级自救运动”等。

(1)上述四个名称分别反映了命名者对这一历史事件怎样的认识视角。

(2)依据上述分析,谈一谈你对这一历史事件命名的认识。

(1)“洋务运动”的命名视角着眼于世界潮流和中国的现代化历程。

“夷务”立足于清朝天朝上国的自我认识。

“自强新政”侧重强调清朝复兴。

“地主自救运动”则强调了阶级分析。

(2)发现不同的命名体现了不同的时代特征和价值取向。对这些不同的命名的综合考察,有助于更全面的了解历史事件的认识过程,巩固对历史本体的认识。

阅读材料,回答问题:

材料一: 政变之总原因,盖出于光绪帝之怯懦,无权无勇,积威所施,不克自拔,慈禧以玩偶视之,一有异动,则随其喜怒而置焉!帝后两党政权之争,百莱已久,戊戌维新,特西后有意纵容之,以作废立之口实耳。

—— 萧一山 《 清代通史 》

材料二:当皇上之改革也,满洲大臣及内务府诸人,多跪请于西后,乞其禁止皇上。西后笑而不言,有涕泣固请者,西后笑且骂曰:“汝管此闲事何为乎?岂我之见事犹不及汝耶?....盖彼之计画早已定,故不动声色也。

——梁启超《戊戌政变记》

1、材料一二分别从哪些视角解释戊戌变法失败的原因?

2、为什么材料一和材料二对戊戌变法失败原因的认识不同?

3、结合材料及所学知识,谈一谈你对戊戌变法失败原因的理解。

1.材料一从帝后两党政权之争的角度解释,

材料二则从满汉矛盾冲突的视角来解释。

2.作者所处时代的不同、作者立场观点的不同、

作者掌握材料的不同、作者研究方法的不同等。

3.① 精炼准确地分析戊戌变法失败的原因(略),

② 现有观点随着新材料的发现和史观的发展会有所改变。

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

(1912)

单元结构:

辛亥革命 中华民国初年

(1911)

同盟会

“三民主义”

武昌起义

中华民国

建立

政治:

经济:

思想文化:

社会生活:

袁世凯复辟帝制

民族资本主义迅速发展

新文化运动勃兴

民国时期新习俗、新风尚

社会转型

进步与倒退并存

光明与黑暗交织

北洋军阀统治——近代中国的历史拐点在沉沦与奋进中出现

乱世潜流

至暗微光

2、中国人民的抗争史

(1)农民阶级(太平天国运动、义和团运动)

(2)地主阶级—洋务运动

(3)资产积极维新派——戊戌变法运动(1898)

(4) 资产阶级革命派——辛亥革命(1911-1912)

① 准备:成立同盟会、创办《民报》,提出三民主义

驱除鞑虏,恢复中华—民族主义(推翻清王朝的封建统治);

创立民国—民权主义(翻封建帝制,建立资产阶级共和国);

平均地权—民生主义(实行“耕者有其田”,解决社会贫富不均问题)

② 爆发:辛亥革命(武昌起义1911,湖北新军为主力)

③辛亥革命的历史意义:

性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命;

政治:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体;经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件;

思想:传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放;

风俗文化:促使社会习俗、社会生活等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱。

④辛亥革命的局限:

没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务;

缺乏科学的革命纲领;不敢放手发动广大民众;缺乏组织严密的革命政党的领导。

目的:防止袁世凯专权;

内容:主权在民;自由平等;三权分立;责任内阁制;

性质:资产阶级共和国宪法性质

③ 中华民国建立,颁布《中华民国临时约法》

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

(道光——光绪)

(1840——20世纪初)

屈

辱

史

(太平天国运动

(义和团运动))

两次鸦片战争

边疆危机

中日甲午战争

瓜分狂潮

八国联军侵华

变局

危局

破局

抗争史

探索史

地主阶级:

农民阶级:

资产阶级:

改革派:

开眼看世界

洋务运动

太平天国运动

义和团运动

戊戌变法

知识分子:

1.列强的侵华史

(1)鸦片战争(1840-1842)

①背景(战争爆发的必然性):

政治:中国:封建君主专制;英国:资产阶级民主政体(君主立宪制);

经济:中国:小农经济占主导;英国:率先完成工业革命,资本主义发展迅速;军事:中国:装备陈旧,军纪败坏;英国:船坚炮利,战斗力强;

外交:中国:闭关锁国;英国:为争夺世界市场疯狂扩张。

②根本原因:完成工业革命的英国要打开中国大门,倾销商品、掠夺原料。

③直接原因(借口):中国的禁烟运动---虎门销烟

④《南京条约》及其附件的内容、危害:

1)开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸——破坏了贸易主权;

2)割香港岛给英国——破坏了领土主权;

3)赔款2100万银元——增加人民负担,激化社会矛盾;

4)协定关税——破坏了关税主权;

5)领事裁判权——破坏司法主权;

6)片面最惠国待遇——破坏贸易主权

7)通商口岸传教权——从精神上侵略中国。

《南京条约》

《虎门条约》

《望厦条约》

《黄埔条约》

⑤鸦片战争的影响:

1)社会性质:中国开始沦为半殖民地半封建社会,鸦片战争是中国近代史的开端;

2)政治:中国的主权和领土完整遭到破坏,独立发展的道路被迫中断;

3)经济:被迫卷入资本主义世界市场,中国自然经济开始解体;

4)思想:中国人开始睁眼看世界(林则徐《四洲志》,魏源《海国图志》“师夷长

技以制夷”;徐继畲《瀛寰志略》);

5)社会主要矛盾:中国社会主要矛盾发生变化中国人民肩负着反侵略、反封建的双

重革命任务,中国进入旧民主主义革命时期。

(2)第二次鸦片战争(1856-1860年)

① 根本原因:进一步打开中国市场;直接原因:修约要求遭到拒绝。

③影响:

1)中国半殖民地半封建化程度加深;

2)洋务运动兴起,中国近代化开始起步

中国与英法签订《北京条约》《天津条约》:

割地、赔款、开放通商口岸、 内河航运权、鸦片贸易合法化等特权。

中国与俄国签订《北京条约》《瑷珲条约》:

抢占中国黑龙江以北、乌苏里江以东100余万平方千米土地。

② 条约内容:

西北方向:英国支持阿古柏入侵新疆,俄国占领伊犁,左宗棠收复新疆。

西南方向:法国控制越南,发动中法战争,1885,冯子材率军取得镇南关大捷后。

中法签订《越南条款》,承认法国占领越南。1885年台湾建省。

东北方向:1894年,甲午中日战争爆发,黄海海战中涌现民族英雄有邓世昌、

林永升。1895年日军摧毁了威海卫军港, 北洋舰队覆灭。1895年,中

国战败,签订《马关条约》。

(3)边疆危机

① 时间:

② 表现:

19世纪60年代以后

《马关条约》

内容:

① 承认朝鲜独立

② 割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;

③ 赔款2亿两白银;增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸,允许

在中国通商口岸设厂制造。

影响:

① 条约进一步将中国推向半封建半殖民深渊。

② 台湾被日本占领后,义勇军和刘永福黑旗军展开抗日斗争。

③ 俄、德、法“三国干涉还辽”,勒索3000万“赎辽费”

(4)瓜分狂潮

时间:19世纪世纪末

表现:列强掀起的瓜分中国的狂潮,划分势力范围,强租租借地

① 俄国租旅大 ② 英国租威海卫 ③ 德国租胶州湾,

④ 英国租九龙, ⑤ 法国租广州湾。

⑥ 列强在中国大量掠夺铁路和工矿利权。

2、中国人民的抗争史

(1)农民阶级——太平天国运动

①过程:1851年金田起义;1853年定都天京(与清对峙);1856年军事全盛(东征西征,北伐—孤军深入失败),天京事变(由盛转衰);1864年,天京沦陷。

②《天朝田亩制度》:

主张:“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”

评价:否定了封建地主土地所有制(革命性),

反映了农民追求社会财富平均的理想(绝对平均主义带有空想性)。

③《资政新篇》:

地位:提出了新的社会经济政策,

局限:未反映农民最迫切的愿望和要求;缺乏实现的必要条件。

④失败的原因:农民阶级的历史局限性;缺乏科学思想理论的指导;没有先进阶级的领导;未能冲破封建社会的制度和思想。中外反动势力联合镇压。

⑤历史意义:沉重打击了清王朝的统治,引起政治和权力结构的变化;

湘淮系官僚集团的崛起,中央权力下移,对此后历史的发展产生了重大影响。

(2)地主阶级—洋务运动(19世纪60年代—90年代)

①背景:内忧外患;目的:对内:镇压人民的反抗;对外:抵抗外国的侵略;

根本目的:维护清王朝的统治。口号:自强、求富

②内容:

1)军用工业:江南机器制造总局、福州船政局、天津机器局;

2)民用工业:上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿;

3)新式学校:各种翻译和军事人才学校;

4)新式军队:以北洋舰队为代表的的新式海军

③评价:

积极——引进资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试;

局限——单纯学习西方科技,未触动中国落后的封建制度,不可能使中国走上富强的道路。

2、中国人民的抗争史

(1)农民阶级——太平天国运动

农民阶级——义和团运动

①口号:

“扶清灭洋”“扶清”具有爱国性质,但容易对清政府认识不清,放松警惕;

“灭洋”表现出盲目排外倾向,阻碍向西方学习。

②评价:

积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,粉碎了帝国主义瓜分中国的企图;

局限性:存在明显的盲目排外行为;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

(5)八国联军侵华

①根本原因:为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益;

直接原因:镇压义和团运动。

②《辛丑条约》

1)内容

惩办“首祸诸臣”;

向各国赔款白银4.5亿两(加剧了中国的贫困和经济的衰败);

将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住(使馆区成为“国中之国”);

拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队(严重破坏了中国的主权完整);

禁止华北科举考试5年,禁止中国人成立或加入任何反帝组织。

②《辛丑条约》

近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约。

标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

2)特点:

3)影响:

八国联军侵华影响:

南方各督抚发起“东南互保”运动,严重动摇了清政府统治根基。

2、中国人民的抗争史

(1)农民阶级(太平天国运动、义和团运动)

(2)地主阶级—洋务运动

①背景:政治——甲午中日战争战败,民族危机加深

②过程:序幕:公车上书;

高潮:百日维新;(1898)

标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书;

结果:失败(戊戌政变)

(3)资产积极维新派——戊戌变法运动(1898)

③失败的原因:

根本原因——中国民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;

客观原因——守旧势力很强大;维新派缺乏可靠的社会基础,没有严密

的组织;把希望寄托于没有掌握实权的皇帝身上。

④历史意义:对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播

起了积极的作用,一定程度上冲击了旧式官僚体制。

“一批一批的中国人接受了进化论;一批一批的传统士人在洗了脑子之后转化为或多或少具有近代意识的知识分子。就其历史意义而言,这种场面,要比千军万马的厮杀更加惊心动魄。”——陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》

启蒙 觉悟——中国近代第一次思想解放潮流

练习题

1、在洋务运动研究中曾经出现过对这一历史事件不一样的命名,如“洋务运动”、“夷务”、“自强新政”、“地主阶级自救运动”等。

(1)上述四个名称分别反映了命名者对这一历史事件怎样的认识视角。

(2)依据上述分析,谈一谈你对这一历史事件命名的认识。

(1)“洋务运动”的命名视角着眼于世界潮流和中国的现代化历程。

“夷务”立足于清朝天朝上国的自我认识。

“自强新政”侧重强调清朝复兴。

“地主自救运动”则强调了阶级分析。

(2)发现不同的命名体现了不同的时代特征和价值取向。对这些不同的命名的综合考察,有助于更全面的了解历史事件的认识过程,巩固对历史本体的认识。

阅读材料,回答问题:

材料一: 政变之总原因,盖出于光绪帝之怯懦,无权无勇,积威所施,不克自拔,慈禧以玩偶视之,一有异动,则随其喜怒而置焉!帝后两党政权之争,百莱已久,戊戌维新,特西后有意纵容之,以作废立之口实耳。

—— 萧一山 《 清代通史 》

材料二:当皇上之改革也,满洲大臣及内务府诸人,多跪请于西后,乞其禁止皇上。西后笑而不言,有涕泣固请者,西后笑且骂曰:“汝管此闲事何为乎?岂我之见事犹不及汝耶?....盖彼之计画早已定,故不动声色也。

——梁启超《戊戌政变记》

1、材料一二分别从哪些视角解释戊戌变法失败的原因?

2、为什么材料一和材料二对戊戌变法失败原因的认识不同?

3、结合材料及所学知识,谈一谈你对戊戌变法失败原因的理解。

1.材料一从帝后两党政权之争的角度解释,

材料二则从满汉矛盾冲突的视角来解释。

2.作者所处时代的不同、作者立场观点的不同、

作者掌握材料的不同、作者研究方法的不同等。

3.① 精炼准确地分析戊戌变法失败的原因(略),

② 现有观点随着新材料的发现和史观的发展会有所改变。

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

(1912)

单元结构:

辛亥革命 中华民国初年

(1911)

同盟会

“三民主义”

武昌起义

中华民国

建立

政治:

经济:

思想文化:

社会生活:

袁世凯复辟帝制

民族资本主义迅速发展

新文化运动勃兴

民国时期新习俗、新风尚

社会转型

进步与倒退并存

光明与黑暗交织

北洋军阀统治——近代中国的历史拐点在沉沦与奋进中出现

乱世潜流

至暗微光

2、中国人民的抗争史

(1)农民阶级(太平天国运动、义和团运动)

(2)地主阶级—洋务运动

(3)资产积极维新派——戊戌变法运动(1898)

(4) 资产阶级革命派——辛亥革命(1911-1912)

① 准备:成立同盟会、创办《民报》,提出三民主义

驱除鞑虏,恢复中华—民族主义(推翻清王朝的封建统治);

创立民国—民权主义(翻封建帝制,建立资产阶级共和国);

平均地权—民生主义(实行“耕者有其田”,解决社会贫富不均问题)

② 爆发:辛亥革命(武昌起义1911,湖北新军为主力)

③辛亥革命的历史意义:

性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命;

政治:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体;经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件;

思想:传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放;

风俗文化:促使社会习俗、社会生活等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱。

④辛亥革命的局限:

没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务;

缺乏科学的革命纲领;不敢放手发动广大民众;缺乏组织严密的革命政党的领导。

目的:防止袁世凯专权;

内容:主权在民;自由平等;三权分立;责任内阁制;

性质:资产阶级共和国宪法性质

③ 中华民国建立,颁布《中华民国临时约法》

同课章节目录