第2课 中华文化的世界意义【课件】 高中历史统编版(2019)选择性必修3 (共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 中华文化的世界意义【课件】 高中历史统编版(2019)选择性必修3 (共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-06 10:44:42 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第一单元第2课

中华文化的世界意义

海纳百川 兼收并蓄

交流互鉴 共同前进

2019年5月15日,国家主席习近平在北京国家会议中心出席亚洲文明对话大会开幕式,并发表题为《深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体》的主旨演讲。

交流互鉴是文明发展的本质要求。文明交流互鉴应该是对等的、平等的,应该是多元的、多向的,而不应该是强制的、强迫的,不应该是单一的、单向的。我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒,以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分,促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进。

海纳百川 兼收并蓄

中华文化在交流中发展

壹

交流互鉴 共同前进

中华文化对世界的影响

贰

课程标准

从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

目录

第一章

中华文化在交流中发展

中华文化在交流中发展

请思考:

在一部电视剧里,秦始皇为了长生不老,在咸阳建立了大量的寺庙。对于这一情节的设置,下列说法正确的是( )

A. 这个故事是正确的,因为当时佛教已经传入中国

B. 这个故事是错误的,因为当时佛教还没有传入中国

C. 这个故事是虚构的,但有符合事实的一面

D. 这个故事不太真实,因为秦始皇建立的是道观

佛教起源于古印度,于西汉末年传入中原地区,后经中国传入朝鲜、日本和越南.故题干这个故事是错误的,因为当时佛教还没有传入中国.故选B.

1.佛教文化的传入

中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(1)历程

魏晋

隋唐

两汉际

宋明

公元前6世纪至前5世纪,释迦牟尼创建于古印度。

梦神仙

东汉永平七年(公元64年)的一天晚上,汉明帝做了一个梦,他看到一个神仙,金色的身体像朝霞一样闪闪发光,身上有日光环绕,飘飘荡荡从远方飞来,降落在大殿前。汉明帝非常高兴。第二天一早上朝,他把自己的梦告诉众大臣,询问是何方神圣。太史傅毅博学多才,他告诉汉明帝:我听说西方天竺(印度)有一个得道的神,号称佛,能够飞身于虚幻中,全身环绕着日光,君王您梦见的大概是佛吧!于是明帝派使者羽林郎中泰景、博士弟子王遵等13人去西域,访求佛道。三年后,他们同两位印度僧人迦叶摩腾和竺法兰回到洛阳,带回经书和佛像。同时在首都洛阳建造中国第一座佛教寺院,即今天的洛阳白马寺。

传入

中华文化在交流中发展

(1)历程

魏晋

隋唐

两汉际

宋明

兴盛

江南春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

1.佛教文化的传入

中华文化在交流中发展

材料一 魏晋南北朝是中国佛教发展史上的重要阶段,也是佛教传入中国并迅速得到发展的重要时期。魏晋时期,政治动荡,传统的儒学名教支离破碎,魏晋名士崇尚自然、喜好清淡、不谈国事、不言民生,这种状态与佛教所倡导的出世思想不谋而合,道安、慧远等博学多识的佛学大师将当时盛行的玄理与佛教的般若性空学说系统地融合,之后佛教才开始迅速地传播开来。南朝宋文帝曾经说:佛教广大无边,是最高的真理,可以开通人们的心灵,如果普天下百姓都皈依佛法,“则吾坐致太平,夫复何事!”

思考:为什么魏晋南北朝时期佛教获得重大发展?

洛阳龙门的北魏石窟

社会动荡不安,长期的战乱给人民带来无穷的灾难,为佛教流行提供了土壤,人民容易接受宗教。

佛教教义的适应性,佛教所宜传的生死轮回、因果报应的思想,把人们的眼光从痛苦的现实转移到无法验证的来世幸福上。

统治阶级的提倡和支持。

中华文化在交流中发展

在封建统治者的扶植下,佛教的影响不断扩大,其政治势力和经济力量也就随着恶性膨胀起来。较大的寺庙,往往“侵夺佃民,广占田宅”,北齐统治的地区,甚至达到凡是良田沃土,都为寺院所有的地步。

寺院有享受免疫、免税的特权。于是很多农民被诱投靠佛寺充当佃户。有人说萧梁时期的寺院,使“天下户口,几去其半”,可见寺院占夺劳动人口的严重程度。这就构成了独立的寺院经济,出现了实力强大的寺院地主阶层。这种现象,前所未见。佛教寺院,经济力量越来越大,就与封建国家以及世俗地主发生了一定的矛盾,有时还会引起激烈的斗争。

南朝、北朝都曾有过大举“灭佛”行动,如北魏太武帝、北周武帝,就曾亲自出马,下令拆庙毁像,勒令僧尼还俗。但是不久以后,也都会有另外的统治者出面“兴佛”,恢复佛教的声势。

兴佛VS灭佛

周武帝宇文邕

中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(1)历程

魏晋

隋唐

两汉际

宋明

本土化

莫高窟第3窟北壁 千手千眼观音像

莫高窟,俗称千佛洞,是世界文化遗产、全国重点文物保护单位,坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。

中华文化在交流中发展

武则天时期盛行的佛教宗派是禅宗。“禅”是静坐的意思,即提倡安心静虚的修行方式。禅宗改造了传统佛教,废弃其违背儒家孝悌观念的戒律,强调“孝”是成佛的根本,也提倡为父母守丧三年等,从而使外来佛教更适合中国封建统治者的口味。

我国佛教史上一些有影响的教派,也大多数在隋唐时期形成。比如,隋朝时形成的天台宗,和唐朝形成的唯识宗、华严宗、禅宗、密宗、净土宗、律宗等,皆是在这一时期形成的。这些佛教宗派各有高僧,如天台宗的智颛;唯识宗的玄奘;禅宗的慧能;净土宗的善导;律宗的道宣、怀素、义净等等,皆是当时学问很高深的佛教大师,隋唐佛教的发展,对我国文化史有深远的影响。

唐太宗时期,最流行的佛教宗派是净土宗。净土宗认为人要成佛很容易,只要念一声“阿弥陀佛”,长则七天,短则一天,灵魂就可以升人“净土”,即西方极乐世界,成为共分十级的八级以上的菩萨。由于方法简捷,信奉的人极多,有些信徒竟至一天念佛一万声,或十万户,到了痴狂的程度。

承远大师

慧能

中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(1)历程

魏晋

隋唐

两汉际

宋明

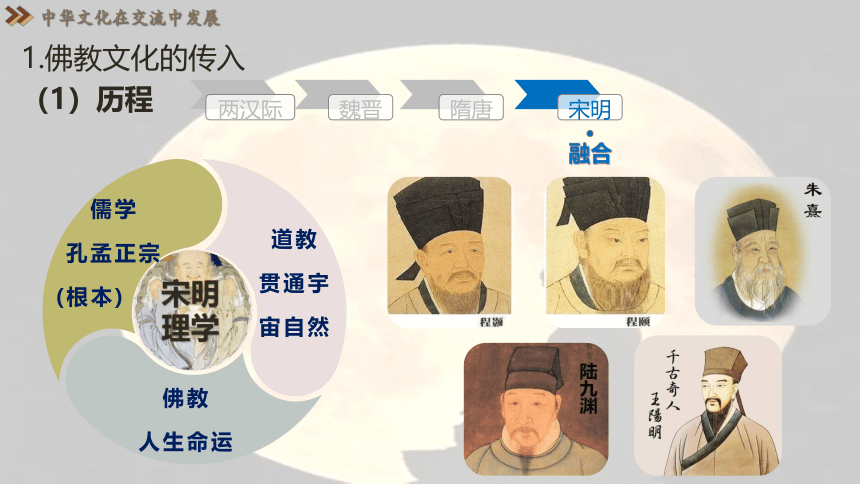

融合

佛教

人生命运

儒学

孔孟正宗

(根本)

道教

贯通宇

宙自然

宋明理学

中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(2)影响

材料二 中晚唐兴起的儒家思想及两宋理学,更是明显受到佛教思想影响,如芮沃寿在《中国历史中的佛教》一书中一针见血地指出,“甚至可资他们使用的语言和谈辩模式也是发展于佛教盛行的时代。正是佛教的经验教导他们从古代经典中寻找和发现了新的意义维度”。连中国传统宗族的义田观念等,虽然带有显著儒家道德观念,却也是源于佛教的。在一定程度上也正是由于抄写佛经可以增加功德,故而印刷术才在中国发明出来(早期印刷品许多均是佛经),并使得中国文化的流传日广。

积极:①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗产生深刻影响。

材料三 源于佛教的常用典故也很多,如三千世界、天龙八部、千手千眼、天女散花、天花乱坠、当头棒喝、醍醐灌顶……还有一些歇后语也和佛教有关,如和尚的脑袋——没法,和尚庙里借篦梳——走错了门,泥菩萨过江——自身难保,丈二的和尚——摸不着头脑,小和尚念经——有口无心等等。这些来自佛教的形象生动的语言词汇,为中国人的语言增添了许多色彩。

中华文化在交流中发展

材料四 唐·惠能《菩提谒》

菩提本无树,明镜亦非台。

佛性常清净,何处有尘埃!

材料五 文学领域,佛教也产生了重大影响。由于许多汉译佛经具有文笔畅达、词句典雅、善用譬喻的特点,因此对于中国诗歌的影响极大。佛教思想,尤其是般若空观和禅宗禅理,也开拓了诗歌的意境,使诗歌的面貌更多样化。佛教对中国古代小说的发展也起到了推动作用。为了便于给一般不识字的百姓讲说佛经故事,宝卷、讲俗等由此产生,促进通俗小说的发展。

(2)影响

积极:②对中国传统的诗词、书法和绘画及建筑都有重要影响。

大雄宝殿(又称之为金殿或佛殿,安置本尊佛)

敦煌莫高窟壁画

局限:佛教宣扬的因果轮回、消极避世产生一定消极影响。

中华文化在交流中发展

2.西方文化的传入——西学东渐

西 学东渐

【拼音】xī xué dōng jiān

指近代西方学术思想(科技及思想文化)向中国传播的历史过程。

明末清初

转型时代

帝国时代

清末民初

(鸦片战争至

五四运动)

利玛窦

“西学东渐”第一人

抵抗派

洋务派

维新派

革命派

先进民主主义者

中华文化在交流中发展

(1)帝国时代——明末清初

利玛窦(Matteo Ricci,1552年—1610年),字西泰,意大利人。天主教耶稣会传教士、学者。1582年(明万历十年)被派往中国传教,直至1610年在北京逝世,在华传教28年,是在中国最早传教士之一。利玛窦对中国传统的习俗保持宽容的态度。为了减少传教阻力,使教义更加易于为中国人特别是上层人士接受,利玛窦把基督教演绎成一种类似于并能兼容儒教的伦理体系,他容许中国教徒继续传统的祭天、祭祖敬孔,认为只要不掺入祈求、崇拜等迷信成分,本质上并没有违反天主教教义。徐光启,晚明时代著名科学术和思想家,毕生致力于科学研究,先后和利玛窦等人翻译了《几何原本》《泰西水法》,修订大统历,晚年又编著了《农政全书》.在利玛窦的影响下,到1605年,北京已有200人信奉天主教,当中有数名更是公卿大臣。

会通中西文化

中华文化在交流中发展

汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592年—1666年),字道未,德国科隆人,天主教耶稣会传教士。1620年(明万历四十八年)到澳门,在中国生活47年,历经明、清两朝,是继利玛窦之后最重要的来华耶稣会士之一。汤若望“通过他撰写的教理著作,以及有关使异教徒直接皈依圣教的书籍,借向皇上呈送礼物的机会,清晰地书面阐述了我们的信仰,为天主和社会建树了巨大的功勋”。汤若望在顺治年间所受的恩宠与隆遇使得天主教当时在中国的传播较为顺利。随着传教士人数的增加、活动范围的扩大,信徒人数增长较快,到1650年信徒已达到15万人。

南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623年—1688年),字敦伯,又字勋卿,比利时人,天主教耶稣会传教士。1658年,受派抵达澳门,后到陕西传教,1660年到北京参与汤若望修订历法工作,为近代西方科学知识在中国的传播做出了重要贡献。

中华文化在交流中发展

2.西方文化的传入——西学东渐

(2)转型时代——清末民初

洋务派

各派别

救亡

图存

文化

交流

促进

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

抵抗派

林则徐:

①近代中国开眼看世界的第一人。

②设译馆翻译外文资料,编译成《各国律例》和《四洲志》;

③以改革家的胆识,设法购买英制船炮并加以仿制。

魏源:

在《四洲志》的基础上编成《海国图志》,系统介绍西方史地和科学技术知识以及西方各国的政治制度,介绍并传播西方先进技术。在书中,他提出了“师夷长技以制夷”的思想,为中国早期的近代化提供了可贵的思想准备。

19世纪40、50年代

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

启迪了先进中国人开眼看世界,学习西方、救亡图存逐渐成为近代中国社会思想主流。

材料六 (在中国)《海国图志》问世后却很少有人问津。然而,许多守旧的朝廷官吏的骂声却扑面而来…最终在国内的印刷数仅有千册左右。

——朝川济世《魏源和他的《海国图志》对中国、日本的不同影响 》

材料七 《海国图志》在1853年流入日本,一度成为日本追求海外知识幕末志士的必读书。……《海国图志》在日本被大量翻印,一共印刷了15版,价钱一路走高。 ——《大国崛起·日本》

抵抗派的主张达成目的了吗?

抵抗派在中国产生了什么作用?

西学传播渠道大大增加

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

洋务派

19世纪60年代

恭

亲

王

奕

訢

创设新式学堂

1862年,恭亲王爱新觉罗·奕 首次创办京师同文馆,开创了中国近代化教育的篇章。洋务运动中创办的新式学堂的主要类别:(1)外国语性质的学堂,如1862年创办的京师同文馆,(1866年后增设算学馆,成为综合性学堂)上海广方言馆等。(2)军事学堂,如福州船政学堂、北洋水师学堂等。(3)技术学堂,如上海机械学堂,天津电报学堂等。

办学特点:与传统官学相比,这些新式学堂培养了一批新式人才,如翻译人才、军事人才、技术人才等;教学内容有西学,如西文、西艺等;采用了新的教学组织形式、实施分年课程和班级授课制等。

措施一

威海水师学堂

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

洋务派

派遣留学生

学习西方先进的科技来改变清政府落后面貌是洋务派发起留学运动的留美学生最初目的。洋务时期的留学教育较有影响的主要有两次:幼童留美和福建船政学堂学生留欧,即1872-1875年清政府向美国派遣了四期共120名幼童赴美留学;1877-1897年先后派出四批福建船政学堂的学生赴欧留学。1872年8月11日,三十名幼童自上海驶往美国旧金山,开始了长达十五年的留学生活。这在中国两千年历史中,开新纪元,被誉为"中华创始之举,亦古来未有之事"。 这项措施培养了中国近代第一批实业人才、海军人才,为近代思想解放发挥重要作用。

措施二

留

美

学

生

严

复

詹

天

佑

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

洋务派

翻译西学

洋务运动时期的译书以应用科学为主……据《江南制造局译书提要》记载:至1908年的40年中共译书158种,其中史志、公法、教育方面的书18种,军事方面的书32种,商学书8种,科技书90种。译书活动在一定程度上促进了中国的近代化,使西方对中国有了更加具体深刻的认识,促进了中国外交理念近代化的形成,并促进了人们的思想解放,为后来的维新运动奠定了基础。但是洋务运动时期的译书活动仍存在许多局限性,翻译的西书质量良莠不齐。正如梁启超评价李鸿章是:“知有兵事而不知有民政,知有外交而不知有内务,知有朝廷而不知有国民,知有洋务而不知有国务”。

对西学的这一认识影响了译书活动的广度和深度。译书活动

及所译西书又多不被士大夫们所认可,译书的读者范围狭小。

这就大大缩小了西书的受众面,也削弱了西书的影响。

措施三

西学传播探新知,促维新

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

革命派

20世纪初

清政府各种救国方案先后失败。资产阶级民主革命思想进一步传播,他们以西方资产阶级的天赋人权、自由平等等学说作为思想武器,以美国、法国的民主思想作为政治思想,结合中国国情,提出了三民主义的革命纲领,并用以指导了辛亥革命的实践,还与孙中山的思想转变有关。

——《严复与孙中山的现代化思想比较 》

近代以来,西方的民主、平等思想对国人产生了影响,其中,男女平等的思想逐渐为人们所接受。民国初年,女性为争取参政权利,高举着“男女平等”旗帜,掀起了一场女权运动。这场运动被称为“五千年来女权之曙光”。

女权运动首倡者之一吕碧城

西学传播成革命利器

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

先进民主

主义者

20世纪初

新文化运动中民主和科学两面旗帜的树立,使中国许多方面都发生了翻天覆地的变化,还造成了新思想、新理论广泛传播的大好机遇。资产阶级宣扬民主,反对封建专制,把斗争矛头直指封建专制的理论支柱儒家思想;宣扬科学,反对封建迷信和愚昧。新文化运动中提出的民主与科学沉重打击了统治中国2000多年的传统礼教,启发了人们的民主觉悟,推动了现代科学在中国的发展,为马克思主义在中国的传播和五四爱国运动的爆发奠定了思想基础。

西学传播辟新路

第二章

中华文化对世界的影响

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响——东亚文化圈

类别 影响

汉字

儒学

佛教

社会制度

社会生活

琉球

琉球

中华文化在吸收外来文化的同时,也源源不断地向外进行着辐射和传播,造就了东亚文化圈。

请完成表格填写

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

汉字

谚文,韩国称其为韩字( ),北朝鲜称其为朝鲜字( )。15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人创造朝鲜拼音文。以前在朝鲜民族是一直借用汉字来作为纪录他们语言的文字。

约公元九世纪,日本人以中国汉字为基础创造了假名,日语的表音文字。“假”即借,“名”即字。意即只借用汉字的音和形,而不用它的意义,所以叫“假名”。汉字为“真名”。

喃字,又称字喃,是古越南民间的一种以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字。

公元前4-3世纪,汉字传入朝鲜半岛,日本列岛和东南亚地区,各国在汉字基础上创造出本国文字。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

儒学

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

成均馆,朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。自李朝开国至其末期被正式用于称国家最高教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。

3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,

日本等国各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

佛教

鉴真……应日本圣武天皇的约请东渡日本,经过六次努力,历尽艰险,“频经炎热”,双目失明,终于在754年(天宝十三年)携同弟子到达日本,时已年近七旬。鉴真把律宗传到日本,同时还把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术传授给他们。日本现存的唐招提寺,就是鉴真及其弟子创建的,它对日本建筑艺术有重要影响。该寺至今还收藏着鉴真和尚的坐像,这是唐代中日文化交流的重要纪念物。鉴真精通医学,尤精本草,他虽双目失明,但能以鼻嗅分辨各种药物,对日本医药学的发展作出了贡献。

——朱绍侯主编《中国古代史》

唐招提寺建筑群

4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教

得到发展。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

社会制度

大化改新,是一场古代日本以学习和模仿古中国唐朝的经济和政治制度为主要内容的自上而下的改革。646年元月,新政权以诏书形式,颁布了《改新之诏》,并全力向全国贯彻。政治上模仿唐制设立典章制度,日本的《大宝律令》《养老律令》都是以隋唐制度为典范的,政府部门的设置也是一律仿照唐朝。

圣

德

太

子

朝鲜政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,

推行中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐朝为蓝本。

越南教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国基本一样。

大宝律令,是日本大宝元年(701年)编成的法典,日本第一部法典。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

社会生活

中国文化对越南、缅甸、泰国、老挝等邻国及东南亚等周边国家的影响最早可以追溯到秦始皇时期。中国的造纸术、印刷术、历法、医药、货币、语言文化及音乐戏剧都对这些国家造成了深远影响。

悟道:日本古代禅宗人物画

从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响,他们不断吸收吴服(中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装)、唐衣(中国唐代服装)和中国明代服装特点,在室町时期(1338~1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖",确定了和服的基本形式。

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、

饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化影响。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

琉球

在长达数百年的发展历程中,琉球文化虽几经变迁,但其在民俗、建筑、语言等诸多层面,依然完好地保留着中国文化尤其是中国南部文化的诸多元素。这些留存的文化元素,无一不是中琉文化交流的最好的历史见证。

——张俊红《明清时期中国南部文化对琉球文化的影响》

1871年前有琉球国,琉球国疆域北起奄美大岛,东到喜界岛,南止波照间岛,西界与那国岛。历史上,琉球群岛曾长期属于中国的 势力范围。距中国沿海的上海、宁波、温州约700多公里。

明宪宗遂在1479年(成化十五年)派兵科给事中董旻、行人司右司副张祥前往琉球国,册封尚真为王。

14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想

文化逐渐在琉球传播。

中华文化对世界的影响

2.对欧洲影响——中学西传

四大发明何时传到欧洲,有何影响?

欧洲

中国

8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进教育、政治及商业发展。

13世纪经阿拉伯人传入欧洲,粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

中华文化对世界的影响

2.对欧洲影响——中学西传

中华文化的魅力

请思考:

伏尔泰赞扬孔子“只诉诸道德,不宣传神怪”,“己所不欲,勿施于人”等,是超越基督教教义的最纯粹的道德。其赞扬孔子的主要意图是

A.借助孔子道德反对基督教神学思想

B.宣传平等思想构筑近代社会理念

C.借助孔子思想倡导建立共和制

D.利用中国道德政治批判西方现实

题目中的“伏尔泰”属于近代西方启蒙运动的代表人物,其批判的对象主要为封建主义,故A项的表述错误;C项的表述与题目中的“伏尔泰”倡导君主立宪制的主张不符,故排除;题目中的信息体现了伏尔泰借助孔子“仁”的思想反对封建主义,为建立资本主义制度做思想上的准备,故选B。

中华文化对世界的影响

2.对欧洲影响——中学西传

利玛窦在《中国传教史》中说:“中国最伟大的哲学家是孔子。他所说的和他的生活态度,绝不逊于我们古代的哲学家;许多西方哲学家无法与他相提并论。”17世纪的中国是世界的超级大国,让全世界为之惊奇的国家,国强则名传,作为中国的圣人孔子自然引起欧洲人的好奇,在西方文化启蒙运动的前夜,受神学压迫的中世纪欧洲,孔子思想的传入引发了欧洲文化圈的崇拜狂潮。

法

国

红

楼

1607年,法国皇太子用中国的瓷碗喝汤,成为轰动一时的新闻。1670年,法国国王“太阳王”路易十四在凡尔赛建了一座“中国宫”。整个中国宫的檐口楣柱、墙角四边屋顶都贴著艳丽的瓷砖。室内充满了中国的青花瓷器,绸帐则是中国的丝绸。

中华文化的魅力

中华文化对世界的影响

3.对当今文明影响——交流互鉴

材料八 中国传统文化对全球化本质内容究竟有哪些蕴含,我认为,主要有以下四个观念和原则:第一,“天下为公”,世界“大同”。第二,“以和为贵”“亲仁善邻”“协和万邦”。第三,实行“开户牖”、互学习、兼收并蓄,“携手共进”。第四,反对侵略战争,维护祖国统一。

——摘编自李慎明《中国传统文化与全球化》

材料九 中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

根据材料并结合所学知识,说明中华优秀传统文化在当今世界的主要价值。

1.丰富世界文明的内涵,促进文明的多元发展;

2.辐射其他国家的文化,推动文明的交流互鉴;

3.助力世界难题的解决,贡献中国智慧和方案。

本课小结

感谢您的观看

第一单元第2课

中华文化的世界意义

海纳百川 兼收并蓄

交流互鉴 共同前进

2019年5月15日,国家主席习近平在北京国家会议中心出席亚洲文明对话大会开幕式,并发表题为《深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体》的主旨演讲。

交流互鉴是文明发展的本质要求。文明交流互鉴应该是对等的、平等的,应该是多元的、多向的,而不应该是强制的、强迫的,不应该是单一的、单向的。我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒,以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分,促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进。

海纳百川 兼收并蓄

中华文化在交流中发展

壹

交流互鉴 共同前进

中华文化对世界的影响

贰

课程标准

从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义。

目录

第一章

中华文化在交流中发展

中华文化在交流中发展

请思考:

在一部电视剧里,秦始皇为了长生不老,在咸阳建立了大量的寺庙。对于这一情节的设置,下列说法正确的是( )

A. 这个故事是正确的,因为当时佛教已经传入中国

B. 这个故事是错误的,因为当时佛教还没有传入中国

C. 这个故事是虚构的,但有符合事实的一面

D. 这个故事不太真实,因为秦始皇建立的是道观

佛教起源于古印度,于西汉末年传入中原地区,后经中国传入朝鲜、日本和越南.故题干这个故事是错误的,因为当时佛教还没有传入中国.故选B.

1.佛教文化的传入

中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(1)历程

魏晋

隋唐

两汉际

宋明

公元前6世纪至前5世纪,释迦牟尼创建于古印度。

梦神仙

东汉永平七年(公元64年)的一天晚上,汉明帝做了一个梦,他看到一个神仙,金色的身体像朝霞一样闪闪发光,身上有日光环绕,飘飘荡荡从远方飞来,降落在大殿前。汉明帝非常高兴。第二天一早上朝,他把自己的梦告诉众大臣,询问是何方神圣。太史傅毅博学多才,他告诉汉明帝:我听说西方天竺(印度)有一个得道的神,号称佛,能够飞身于虚幻中,全身环绕着日光,君王您梦见的大概是佛吧!于是明帝派使者羽林郎中泰景、博士弟子王遵等13人去西域,访求佛道。三年后,他们同两位印度僧人迦叶摩腾和竺法兰回到洛阳,带回经书和佛像。同时在首都洛阳建造中国第一座佛教寺院,即今天的洛阳白马寺。

传入

中华文化在交流中发展

(1)历程

魏晋

隋唐

两汉际

宋明

兴盛

江南春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

1.佛教文化的传入

中华文化在交流中发展

材料一 魏晋南北朝是中国佛教发展史上的重要阶段,也是佛教传入中国并迅速得到发展的重要时期。魏晋时期,政治动荡,传统的儒学名教支离破碎,魏晋名士崇尚自然、喜好清淡、不谈国事、不言民生,这种状态与佛教所倡导的出世思想不谋而合,道安、慧远等博学多识的佛学大师将当时盛行的玄理与佛教的般若性空学说系统地融合,之后佛教才开始迅速地传播开来。南朝宋文帝曾经说:佛教广大无边,是最高的真理,可以开通人们的心灵,如果普天下百姓都皈依佛法,“则吾坐致太平,夫复何事!”

思考:为什么魏晋南北朝时期佛教获得重大发展?

洛阳龙门的北魏石窟

社会动荡不安,长期的战乱给人民带来无穷的灾难,为佛教流行提供了土壤,人民容易接受宗教。

佛教教义的适应性,佛教所宜传的生死轮回、因果报应的思想,把人们的眼光从痛苦的现实转移到无法验证的来世幸福上。

统治阶级的提倡和支持。

中华文化在交流中发展

在封建统治者的扶植下,佛教的影响不断扩大,其政治势力和经济力量也就随着恶性膨胀起来。较大的寺庙,往往“侵夺佃民,广占田宅”,北齐统治的地区,甚至达到凡是良田沃土,都为寺院所有的地步。

寺院有享受免疫、免税的特权。于是很多农民被诱投靠佛寺充当佃户。有人说萧梁时期的寺院,使“天下户口,几去其半”,可见寺院占夺劳动人口的严重程度。这就构成了独立的寺院经济,出现了实力强大的寺院地主阶层。这种现象,前所未见。佛教寺院,经济力量越来越大,就与封建国家以及世俗地主发生了一定的矛盾,有时还会引起激烈的斗争。

南朝、北朝都曾有过大举“灭佛”行动,如北魏太武帝、北周武帝,就曾亲自出马,下令拆庙毁像,勒令僧尼还俗。但是不久以后,也都会有另外的统治者出面“兴佛”,恢复佛教的声势。

兴佛VS灭佛

周武帝宇文邕

中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(1)历程

魏晋

隋唐

两汉际

宋明

本土化

莫高窟第3窟北壁 千手千眼观音像

莫高窟,俗称千佛洞,是世界文化遗产、全国重点文物保护单位,坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。

中华文化在交流中发展

武则天时期盛行的佛教宗派是禅宗。“禅”是静坐的意思,即提倡安心静虚的修行方式。禅宗改造了传统佛教,废弃其违背儒家孝悌观念的戒律,强调“孝”是成佛的根本,也提倡为父母守丧三年等,从而使外来佛教更适合中国封建统治者的口味。

我国佛教史上一些有影响的教派,也大多数在隋唐时期形成。比如,隋朝时形成的天台宗,和唐朝形成的唯识宗、华严宗、禅宗、密宗、净土宗、律宗等,皆是在这一时期形成的。这些佛教宗派各有高僧,如天台宗的智颛;唯识宗的玄奘;禅宗的慧能;净土宗的善导;律宗的道宣、怀素、义净等等,皆是当时学问很高深的佛教大师,隋唐佛教的发展,对我国文化史有深远的影响。

唐太宗时期,最流行的佛教宗派是净土宗。净土宗认为人要成佛很容易,只要念一声“阿弥陀佛”,长则七天,短则一天,灵魂就可以升人“净土”,即西方极乐世界,成为共分十级的八级以上的菩萨。由于方法简捷,信奉的人极多,有些信徒竟至一天念佛一万声,或十万户,到了痴狂的程度。

承远大师

慧能

中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(1)历程

魏晋

隋唐

两汉际

宋明

融合

佛教

人生命运

儒学

孔孟正宗

(根本)

道教

贯通宇

宙自然

宋明理学

中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(2)影响

材料二 中晚唐兴起的儒家思想及两宋理学,更是明显受到佛教思想影响,如芮沃寿在《中国历史中的佛教》一书中一针见血地指出,“甚至可资他们使用的语言和谈辩模式也是发展于佛教盛行的时代。正是佛教的经验教导他们从古代经典中寻找和发现了新的意义维度”。连中国传统宗族的义田观念等,虽然带有显著儒家道德观念,却也是源于佛教的。在一定程度上也正是由于抄写佛经可以增加功德,故而印刷术才在中国发明出来(早期印刷品许多均是佛经),并使得中国文化的流传日广。

积极:①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗产生深刻影响。

材料三 源于佛教的常用典故也很多,如三千世界、天龙八部、千手千眼、天女散花、天花乱坠、当头棒喝、醍醐灌顶……还有一些歇后语也和佛教有关,如和尚的脑袋——没法,和尚庙里借篦梳——走错了门,泥菩萨过江——自身难保,丈二的和尚——摸不着头脑,小和尚念经——有口无心等等。这些来自佛教的形象生动的语言词汇,为中国人的语言增添了许多色彩。

中华文化在交流中发展

材料四 唐·惠能《菩提谒》

菩提本无树,明镜亦非台。

佛性常清净,何处有尘埃!

材料五 文学领域,佛教也产生了重大影响。由于许多汉译佛经具有文笔畅达、词句典雅、善用譬喻的特点,因此对于中国诗歌的影响极大。佛教思想,尤其是般若空观和禅宗禅理,也开拓了诗歌的意境,使诗歌的面貌更多样化。佛教对中国古代小说的发展也起到了推动作用。为了便于给一般不识字的百姓讲说佛经故事,宝卷、讲俗等由此产生,促进通俗小说的发展。

(2)影响

积极:②对中国传统的诗词、书法和绘画及建筑都有重要影响。

大雄宝殿(又称之为金殿或佛殿,安置本尊佛)

敦煌莫高窟壁画

局限:佛教宣扬的因果轮回、消极避世产生一定消极影响。

中华文化在交流中发展

2.西方文化的传入——西学东渐

西 学东渐

【拼音】xī xué dōng jiān

指近代西方学术思想(科技及思想文化)向中国传播的历史过程。

明末清初

转型时代

帝国时代

清末民初

(鸦片战争至

五四运动)

利玛窦

“西学东渐”第一人

抵抗派

洋务派

维新派

革命派

先进民主主义者

中华文化在交流中发展

(1)帝国时代——明末清初

利玛窦(Matteo Ricci,1552年—1610年),字西泰,意大利人。天主教耶稣会传教士、学者。1582年(明万历十年)被派往中国传教,直至1610年在北京逝世,在华传教28年,是在中国最早传教士之一。利玛窦对中国传统的习俗保持宽容的态度。为了减少传教阻力,使教义更加易于为中国人特别是上层人士接受,利玛窦把基督教演绎成一种类似于并能兼容儒教的伦理体系,他容许中国教徒继续传统的祭天、祭祖敬孔,认为只要不掺入祈求、崇拜等迷信成分,本质上并没有违反天主教教义。徐光启,晚明时代著名科学术和思想家,毕生致力于科学研究,先后和利玛窦等人翻译了《几何原本》《泰西水法》,修订大统历,晚年又编著了《农政全书》.在利玛窦的影响下,到1605年,北京已有200人信奉天主教,当中有数名更是公卿大臣。

会通中西文化

中华文化在交流中发展

汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592年—1666年),字道未,德国科隆人,天主教耶稣会传教士。1620年(明万历四十八年)到澳门,在中国生活47年,历经明、清两朝,是继利玛窦之后最重要的来华耶稣会士之一。汤若望“通过他撰写的教理著作,以及有关使异教徒直接皈依圣教的书籍,借向皇上呈送礼物的机会,清晰地书面阐述了我们的信仰,为天主和社会建树了巨大的功勋”。汤若望在顺治年间所受的恩宠与隆遇使得天主教当时在中国的传播较为顺利。随着传教士人数的增加、活动范围的扩大,信徒人数增长较快,到1650年信徒已达到15万人。

南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623年—1688年),字敦伯,又字勋卿,比利时人,天主教耶稣会传教士。1658年,受派抵达澳门,后到陕西传教,1660年到北京参与汤若望修订历法工作,为近代西方科学知识在中国的传播做出了重要贡献。

中华文化在交流中发展

2.西方文化的传入——西学东渐

(2)转型时代——清末民初

洋务派

各派别

救亡

图存

文化

交流

促进

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

抵抗派

林则徐:

①近代中国开眼看世界的第一人。

②设译馆翻译外文资料,编译成《各国律例》和《四洲志》;

③以改革家的胆识,设法购买英制船炮并加以仿制。

魏源:

在《四洲志》的基础上编成《海国图志》,系统介绍西方史地和科学技术知识以及西方各国的政治制度,介绍并传播西方先进技术。在书中,他提出了“师夷长技以制夷”的思想,为中国早期的近代化提供了可贵的思想准备。

19世纪40、50年代

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

启迪了先进中国人开眼看世界,学习西方、救亡图存逐渐成为近代中国社会思想主流。

材料六 (在中国)《海国图志》问世后却很少有人问津。然而,许多守旧的朝廷官吏的骂声却扑面而来…最终在国内的印刷数仅有千册左右。

——朝川济世《魏源和他的《海国图志》对中国、日本的不同影响 》

材料七 《海国图志》在1853年流入日本,一度成为日本追求海外知识幕末志士的必读书。……《海国图志》在日本被大量翻印,一共印刷了15版,价钱一路走高。 ——《大国崛起·日本》

抵抗派的主张达成目的了吗?

抵抗派在中国产生了什么作用?

西学传播渠道大大增加

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

洋务派

19世纪60年代

恭

亲

王

奕

訢

创设新式学堂

1862年,恭亲王爱新觉罗·奕 首次创办京师同文馆,开创了中国近代化教育的篇章。洋务运动中创办的新式学堂的主要类别:(1)外国语性质的学堂,如1862年创办的京师同文馆,(1866年后增设算学馆,成为综合性学堂)上海广方言馆等。(2)军事学堂,如福州船政学堂、北洋水师学堂等。(3)技术学堂,如上海机械学堂,天津电报学堂等。

办学特点:与传统官学相比,这些新式学堂培养了一批新式人才,如翻译人才、军事人才、技术人才等;教学内容有西学,如西文、西艺等;采用了新的教学组织形式、实施分年课程和班级授课制等。

措施一

威海水师学堂

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

洋务派

派遣留学生

学习西方先进的科技来改变清政府落后面貌是洋务派发起留学运动的留美学生最初目的。洋务时期的留学教育较有影响的主要有两次:幼童留美和福建船政学堂学生留欧,即1872-1875年清政府向美国派遣了四期共120名幼童赴美留学;1877-1897年先后派出四批福建船政学堂的学生赴欧留学。1872年8月11日,三十名幼童自上海驶往美国旧金山,开始了长达十五年的留学生活。这在中国两千年历史中,开新纪元,被誉为"中华创始之举,亦古来未有之事"。 这项措施培养了中国近代第一批实业人才、海军人才,为近代思想解放发挥重要作用。

措施二

留

美

学

生

严

复

詹

天

佑

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

洋务派

翻译西学

洋务运动时期的译书以应用科学为主……据《江南制造局译书提要》记载:至1908年的40年中共译书158种,其中史志、公法、教育方面的书18种,军事方面的书32种,商学书8种,科技书90种。译书活动在一定程度上促进了中国的近代化,使西方对中国有了更加具体深刻的认识,促进了中国外交理念近代化的形成,并促进了人们的思想解放,为后来的维新运动奠定了基础。但是洋务运动时期的译书活动仍存在许多局限性,翻译的西书质量良莠不齐。正如梁启超评价李鸿章是:“知有兵事而不知有民政,知有外交而不知有内务,知有朝廷而不知有国民,知有洋务而不知有国务”。

对西学的这一认识影响了译书活动的广度和深度。译书活动

及所译西书又多不被士大夫们所认可,译书的读者范围狭小。

这就大大缩小了西书的受众面,也削弱了西书的影响。

措施三

西学传播探新知,促维新

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

革命派

20世纪初

清政府各种救国方案先后失败。资产阶级民主革命思想进一步传播,他们以西方资产阶级的天赋人权、自由平等等学说作为思想武器,以美国、法国的民主思想作为政治思想,结合中国国情,提出了三民主义的革命纲领,并用以指导了辛亥革命的实践,还与孙中山的思想转变有关。

——《严复与孙中山的现代化思想比较 》

近代以来,西方的民主、平等思想对国人产生了影响,其中,男女平等的思想逐渐为人们所接受。民国初年,女性为争取参政权利,高举着“男女平等”旗帜,掀起了一场女权运动。这场运动被称为“五千年来女权之曙光”。

女权运动首倡者之一吕碧城

西学传播成革命利器

中华文化在交流中发展

(2)转型时代——清末民初

洋务派

先进民主

主义者

20世纪初

新文化运动中民主和科学两面旗帜的树立,使中国许多方面都发生了翻天覆地的变化,还造成了新思想、新理论广泛传播的大好机遇。资产阶级宣扬民主,反对封建专制,把斗争矛头直指封建专制的理论支柱儒家思想;宣扬科学,反对封建迷信和愚昧。新文化运动中提出的民主与科学沉重打击了统治中国2000多年的传统礼教,启发了人们的民主觉悟,推动了现代科学在中国的发展,为马克思主义在中国的传播和五四爱国运动的爆发奠定了思想基础。

西学传播辟新路

第二章

中华文化对世界的影响

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响——东亚文化圈

类别 影响

汉字

儒学

佛教

社会制度

社会生活

琉球

琉球

中华文化在吸收外来文化的同时,也源源不断地向外进行着辐射和传播,造就了东亚文化圈。

请完成表格填写

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

汉字

谚文,韩国称其为韩字( ),北朝鲜称其为朝鲜字( )。15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人创造朝鲜拼音文。以前在朝鲜民族是一直借用汉字来作为纪录他们语言的文字。

约公元九世纪,日本人以中国汉字为基础创造了假名,日语的表音文字。“假”即借,“名”即字。意即只借用汉字的音和形,而不用它的意义,所以叫“假名”。汉字为“真名”。

喃字,又称字喃,是古越南民间的一种以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字。

公元前4-3世纪,汉字传入朝鲜半岛,日本列岛和东南亚地区,各国在汉字基础上创造出本国文字。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

儒学

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

成均馆,朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。自李朝开国至其末期被正式用于称国家最高教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。

3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,

日本等国各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

佛教

鉴真……应日本圣武天皇的约请东渡日本,经过六次努力,历尽艰险,“频经炎热”,双目失明,终于在754年(天宝十三年)携同弟子到达日本,时已年近七旬。鉴真把律宗传到日本,同时还把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术传授给他们。日本现存的唐招提寺,就是鉴真及其弟子创建的,它对日本建筑艺术有重要影响。该寺至今还收藏着鉴真和尚的坐像,这是唐代中日文化交流的重要纪念物。鉴真精通医学,尤精本草,他虽双目失明,但能以鼻嗅分辨各种药物,对日本医药学的发展作出了贡献。

——朱绍侯主编《中国古代史》

唐招提寺建筑群

4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教

得到发展。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

社会制度

大化改新,是一场古代日本以学习和模仿古中国唐朝的经济和政治制度为主要内容的自上而下的改革。646年元月,新政权以诏书形式,颁布了《改新之诏》,并全力向全国贯彻。政治上模仿唐制设立典章制度,日本的《大宝律令》《养老律令》都是以隋唐制度为典范的,政府部门的设置也是一律仿照唐朝。

圣

德

太

子

朝鲜政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,

推行中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐朝为蓝本。

越南教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国基本一样。

大宝律令,是日本大宝元年(701年)编成的法典,日本第一部法典。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

社会生活

中国文化对越南、缅甸、泰国、老挝等邻国及东南亚等周边国家的影响最早可以追溯到秦始皇时期。中国的造纸术、印刷术、历法、医药、货币、语言文化及音乐戏剧都对这些国家造成了深远影响。

悟道:日本古代禅宗人物画

从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响,他们不断吸收吴服(中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装)、唐衣(中国唐代服装)和中国明代服装特点,在室町时期(1338~1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖",确定了和服的基本形式。

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、

饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化影响。

中华文化对世界的影响

1.对亚洲影响

类别 影响

琉球

在长达数百年的发展历程中,琉球文化虽几经变迁,但其在民俗、建筑、语言等诸多层面,依然完好地保留着中国文化尤其是中国南部文化的诸多元素。这些留存的文化元素,无一不是中琉文化交流的最好的历史见证。

——张俊红《明清时期中国南部文化对琉球文化的影响》

1871年前有琉球国,琉球国疆域北起奄美大岛,东到喜界岛,南止波照间岛,西界与那国岛。历史上,琉球群岛曾长期属于中国的 势力范围。距中国沿海的上海、宁波、温州约700多公里。

明宪宗遂在1479年(成化十五年)派兵科给事中董旻、行人司右司副张祥前往琉球国,册封尚真为王。

14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想

文化逐渐在琉球传播。

中华文化对世界的影响

2.对欧洲影响——中学西传

四大发明何时传到欧洲,有何影响?

欧洲

中国

8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进教育、政治及商业发展。

13世纪经阿拉伯人传入欧洲,粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

中华文化对世界的影响

2.对欧洲影响——中学西传

中华文化的魅力

请思考:

伏尔泰赞扬孔子“只诉诸道德,不宣传神怪”,“己所不欲,勿施于人”等,是超越基督教教义的最纯粹的道德。其赞扬孔子的主要意图是

A.借助孔子道德反对基督教神学思想

B.宣传平等思想构筑近代社会理念

C.借助孔子思想倡导建立共和制

D.利用中国道德政治批判西方现实

题目中的“伏尔泰”属于近代西方启蒙运动的代表人物,其批判的对象主要为封建主义,故A项的表述错误;C项的表述与题目中的“伏尔泰”倡导君主立宪制的主张不符,故排除;题目中的信息体现了伏尔泰借助孔子“仁”的思想反对封建主义,为建立资本主义制度做思想上的准备,故选B。

中华文化对世界的影响

2.对欧洲影响——中学西传

利玛窦在《中国传教史》中说:“中国最伟大的哲学家是孔子。他所说的和他的生活态度,绝不逊于我们古代的哲学家;许多西方哲学家无法与他相提并论。”17世纪的中国是世界的超级大国,让全世界为之惊奇的国家,国强则名传,作为中国的圣人孔子自然引起欧洲人的好奇,在西方文化启蒙运动的前夜,受神学压迫的中世纪欧洲,孔子思想的传入引发了欧洲文化圈的崇拜狂潮。

法

国

红

楼

1607年,法国皇太子用中国的瓷碗喝汤,成为轰动一时的新闻。1670年,法国国王“太阳王”路易十四在凡尔赛建了一座“中国宫”。整个中国宫的檐口楣柱、墙角四边屋顶都贴著艳丽的瓷砖。室内充满了中国的青花瓷器,绸帐则是中国的丝绸。

中华文化的魅力

中华文化对世界的影响

3.对当今文明影响——交流互鉴

材料八 中国传统文化对全球化本质内容究竟有哪些蕴含,我认为,主要有以下四个观念和原则:第一,“天下为公”,世界“大同”。第二,“以和为贵”“亲仁善邻”“协和万邦”。第三,实行“开户牖”、互学习、兼收并蓄,“携手共进”。第四,反对侵略战争,维护祖国统一。

——摘编自李慎明《中国传统文化与全球化》

材料九 中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

根据材料并结合所学知识,说明中华优秀传统文化在当今世界的主要价值。

1.丰富世界文明的内涵,促进文明的多元发展;

2.辐射其他国家的文化,推动文明的交流互鉴;

3.助力世界难题的解决,贡献中国智慧和方案。

本课小结

感谢您的观看

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享