4.2资源跨区域调配课时训练(解析版 )

文档属性

| 名称 | 4.2资源跨区域调配课时训练(解析版 ) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 493.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-03-03 06:50:12 | ||

图片预览

文档简介

4.2资源跨区域调配

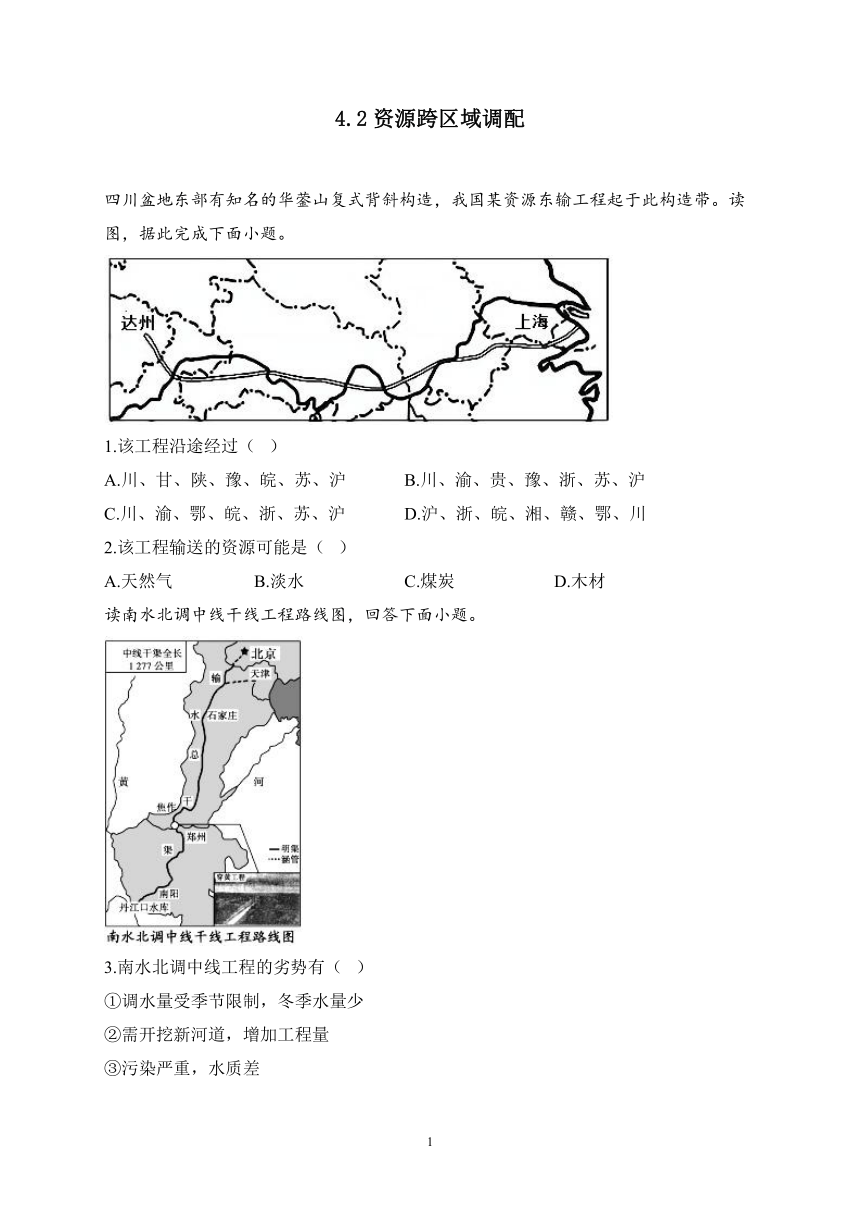

四川盆地东部有知名的华蓥山复式背斜构造,我国某资源东输工程起于此构造带。读图,据此完成下面小题。

1.该工程沿途经过( )

A.川、甘、陕、豫、皖、苏、沪 B.川、渝、贵、豫、浙、苏、沪

C.川、渝、鄂、皖、浙、苏、沪 D.沪、浙、皖、湘、赣、鄂、川

2.该工程输送的资源可能是( )

A.天然气 B.淡水 C.煤炭 D.木材

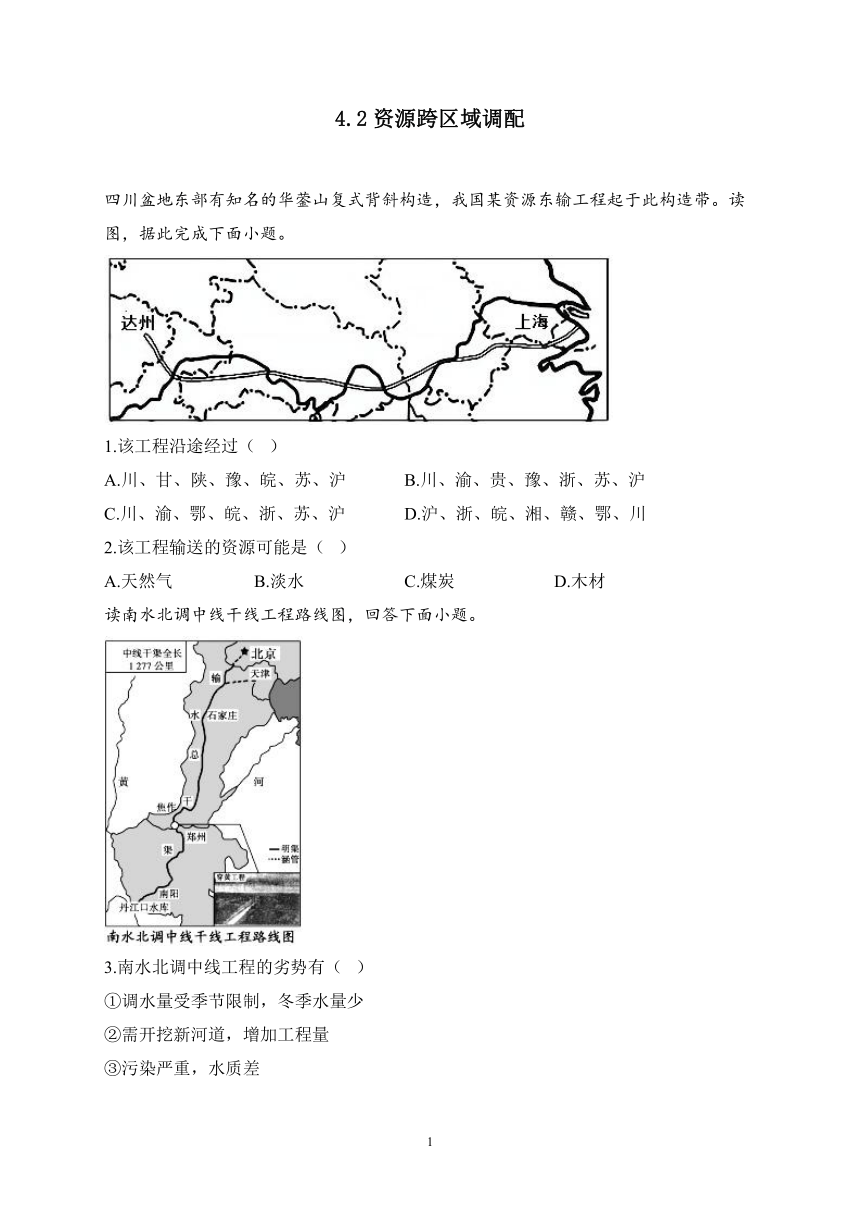

读南水北调中线干线工程路线图,回答下面小题。

3.南水北调中线工程的劣势有( )

①调水量受季节限制,冬季水量少

②需开挖新河道,增加工程量

③污染严重,水质差

④穿越黄河要建穿黄隧道

⑤工程建设加重受水区的环境恶化

A.③④⑤ B.①②④ C.①②⑤ D.①③④

4.下列关于南水北调中线工程的影响,叙述正确的是( )

A.由于大量调水,会加大汉江下游的防洪压力

B.能缓解地下水位大幅下降引起的盐碱化问题

C.更有利于保障水质

D.解决了北方水资源紧缺的威胁问题

塔霍河—塞古拉河跨流域调水工程主要用于供应西班牙东南部塞古拉河流域的农业灌溉用水、饮用水等。读图,据此完成下面小题。

5.西班牙实施塔霍河—塞古拉河跨流域调水工程的地理背景是( )

A.沿途地势平坦,施工难度小

B.西班牙人口、城市集中在东南部

C.塞古拉河流域水热配合差,且背风坡效应明显

D.塔霍河流域降水丰富,水资源供应量大且稳定

6.塔霍河—塞古拉河跨流域调水工程的实施,对塞古拉河流域环境的影响有( )

A.城市地面沉降问题减轻 B.洪涝、地震等灾害频率减小

C.大气污染普遍减轻 D.土壤盐渍化程度减轻

我国天然气资源在西部地区分布非常丰富。自20世纪60年代以来,东北、华北地区一直是我国石油天然气工业的主要基地。目前这些地区的大部分主力油气田开采已到了中后期,陆续进入了产量全面递减阶段,增产难度大,导致东部地区油气供需矛盾日益突出。西部地区则成为我国油气工业新的战略接替区。据此回答下列各题。

7.材料主要说明我国实施西气东输的一个重要原因是( )

A.改善东部地区的大气环境 B.改善西部的经济结构

C.为了发展西部的油气工业 D.我国油气资源开发的战略重点在西部

8.束缚我国西部地区天然气开发的社会经济条件是( )

①勘探、开发资金短缺问题

②西部人少,工农业相对落后,天然气的市场需求量有限

③基础设施和交通运输条件远不能满足大批量油气产田的生产和外运需要

④中西部地区地貌复杂,植被稀疏,生态环境较为脆弱

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

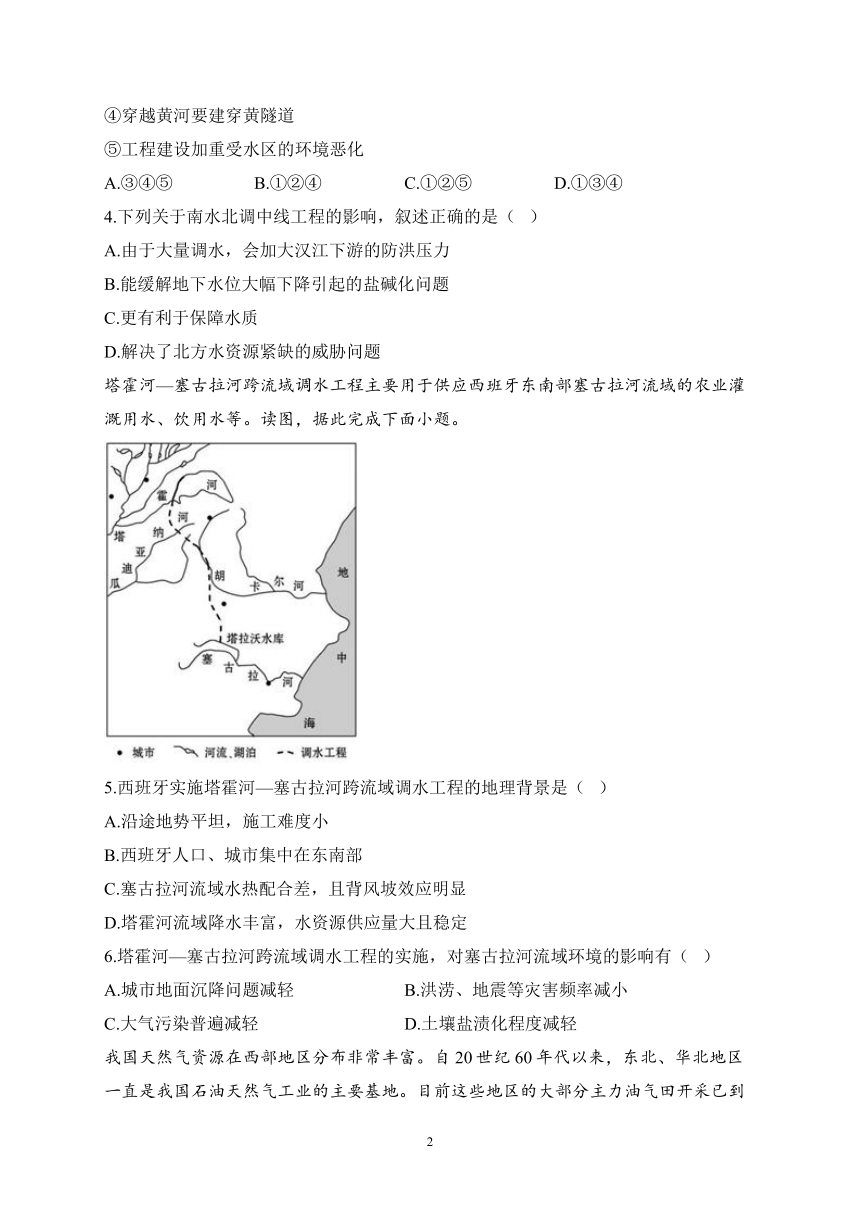

点轴理论模型是我国著名经济地理学家陆大道院士提出的经济发展理论,“点”指各级居民点和中心城市,“轴”指由交通、通讯干线和能源、水源通道连接起来的“基础设施束”。读我国“T”字形点轴开发模式图完成下面小题。

9.图中“沿江产业带”与“南北开发轴”相交的“点”是( )

A.郑州 B.南京 C.武汉 D.九江

10.以下属于“西北开发轴”的“基础设施束”的是( )

A.南水北调工程 B.西气东输工程 C.青藏铁路工程 D.西电东送工程

近年来,红旗河西部调水工程设想引发了社会热议。该工程计划从雅鲁藏布江取水,年调水600亿立方米进入西北干旱区,并将水蓄积于受水区的大型水库中。已知水面蒸发量与水域的形状和表面积有关,表面积越大,蒸发量越大。下图为红旗河西部调水工程方案示意图。据此完成下面小题。

11.红旗河西部调水工程选择西南地区作为水源地,主要是因为西南地区( )

A.降水丰富 B.蒸发弱 C.河流多 D.径流量大

12.为了减少蒸发,受水区的水库宜选择在( )

A.山中峡谷 B.平原地带 C.盆地中央 D.绿洲边缘

西气东输三线工程主供气源来自中亚三国。读下图,完成下面小题。

13.西气东输三线工程自西向东依次经过我国的( )

A.地势第一、第二、第三级阶梯 B.阴山、秦岭、南岭地形区

C.寒带、温带、热带气候区 D.黄河、长江、珠江流域

14.西气东输三线工程建设产生的显著影响是( )

A.加快新疆资源开采,促进其经济发展

B.诱发沿线地区地震、滑坡、泥石流等地质灾害

C.缓解沪、浙、珠三角等地区能源短缺

D.深化中国与中亚国家的合作,互利共赢、共同发展

15.阅读图文资料,完成下列要求。

准东—皖南(新疆昌吉—安徽宣城)±1100千伏特高压直流输电工程是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程。这一工程使输电容量提升50%,经济输电距离由原来的2000千米提升到3000~5000千米,开启了特高压输电技术发展的新纪元。准东—皖南工程途经新甘宁陕豫皖6省(区),线路全长3324千米。

(1)简述该工程选用特高压输电的原因。

(2)推测新疆输出的电力资源有哪些类型。

(3)分析工程建成后对目标地华东地区的意义。

答案以及解析

1.答案:C

解析:由图可知该工程起始于四川,后依次穿过重庆、湖北、安徽、浙江、江苏、上海,C正确。

2.答案:A

解析:四川的天然气资源丰富,且该工程起于背斜构造,背斜是良好的储气构造,A正确。淡水、木材资源可以通过长江运输,不需要专门的线路,BD错误。我国煤炭资源储量最丰富的地区为山西省,C错误。故本题选A。

3.答案:B

解析:结合所学知识分析,南水北调中线工程从丹江口水库调水到京津,调水量受季节限制,夏季降水多,调水量大,冬季水量少,①正确;调水没有现在的渠道,需开挖新河道,增加工程量,②正确;穿越黄河,为避免受黄河影响,要建穿黄隧道,④正确;中线水质较好,工程建设利于改善受水区的生态环境,③⑤错误。故选B。

4.答案:C

解析:南水北调中线工程由于大量调水,会减轻汉江下游的防洪压力,A错误;可能是输水线路沿线地下水位升高,加重土壤盐碱化,B错误;中线工程采用封闭的输水线路,更有利于保障水质,C正确;有利于缓解北方水资源紧缺的问题,但不可能解决这一问题,D错误。故选C。

5.答案:C

解析:塔霍河—塞古拉河调水路线沿途地形以山地为主,地势起伏较大,工程量大,A错误。西班牙人口和城市集中在沿海地区,B错误。西班牙地处地中海气候区,夏季炎热而降水少;冬季受西风带控制,降水多,但盛行西南风,该地地处背风坡,水热条件较差,所以跨区域调水可缓解该区水资源短缺状况,C正确。塔霍河绝大部分属于地中海气候,降水季节分配不均,水源供应量不稳定,D错误。故选C。

6.答案:A

解析:地震主要由板块运动产生的,与跨流域调水工程的实施关系不大,B错误。跨区调水缓解了塞古拉河流域缺水状况,减少了地下水的开采,同时增加了下渗,使城市地面沉降现象得以缓解,A正确。流域水量变化与大气污染关系不大,C错误。塞古拉河流域水量增加,农业灌溉面积增加,加剧土地盐碱化,D错误。故选A。

7.答案:D

解析:材料中提到了主要是说我国西部地区则成为我国油气工业新的战略接替区,故D正确,其余选项错误。

8.答案:A

解析:从西部地区的社会经济条件来看,由于人口少,工农业相对落后,经济落后资金短缺,天然气的市场需求量有限,再加上基础设施和交通运输条件远不能满足大批量油气产田的生产和外运需要,因而束缚了西部地区的天然气开发。A正确,其余选项错误。

9.答案:C

解析:结合“沿江产业带”和“南北开发轴”及城市分布,可以得出答案C。

10.答案:B

解析:由图可知,“西北轴”的走向与西气东输线路走向一致,且西气东输工程符合“基础设施束”的定义。

11.答案:D

解析:本题考查资源的跨区域调配的相关知识。根据所学知识,作为调水工程的水源地,水资源必须丰富,而水资源是否丰富主要与多年平均径流总量有关。故本题正确答案为D。

12.答案:A

解析:本题考查资源的跨区域调配的相关知识。读图可知,红旗河西部调水工程受水区是西北地区,气候干旱,蒸发旺盛,而水面蒸发量与水域的形状和表面积有关,表面积越大,蒸发量越大,山中峡谷水域表面积较小,有利于减少蒸发。故本题正确答案为A。

答案:13.D;14.D

解析:13.图中显示,西气东输三线的干线没有经过青藏高原,A项错误;阴山位于内蒙古自治区中北部,西气东输三线的干线也没有经过阴山地形区,B项错误;西气东输三线的干线只经过了温带和亚热带气候区,C项错误;西气东输三线的干线穿过黄河、长江流域,其最南部到达广州,广州属于珠江流域,D项正确。

14.西气东输三线的干线将中亚的天然气输送至我国能源短缺地区,既将中亚的资源优势转化为经济优势,促进了中亚的发展,又缓解了我国东南部地区的能源紧张状况,促进了我国东南部地区经济的发展,这有利于我国与中亚国家互利共赢、共同发展,D项正确。

15.答案:(1)特高压输电容量提升,输电能力强;电力输出地和输入地距离远;特高压经济输电距离远,损耗少。

(2)火电,风电,太阳能发电。

(3)①缓解能源资源短缺问题,促进经济发展;②带动能源相关产业发展和电力基础设施的完善;③促进能源消费结构的调整;④改善大气环境质量,减轻大气污染,提高人民生活水平;⑤带动就业。

解析:(1)由材料可知,该工程由新疆输往安徽,输电距离长,增加电力供应的范围;特高压输电使输电容量提升50%,输电能力强,增加了输电的量;经输电距离由原来的2000千米提升到3000-5000千米,经济输电距离远,并且损耗较少。

(2)结合新疆区域地理特征分析,新疆气候干旱,晴天多,太阳辐射强,太阳能资源丰富适合建设太阳能电站;离冬季风源地近,地表植被覆盖率低,摩擦力小,多风口,受狭管效应影响增强了风力,因此新疆大风日数多,风力大,风能资源丰富,可建设风力发电站;新疆有丰富的煤炭资源,适合开发火电。

(3)考查能源跨区域调配的意义;对华东地区的意义可从社会经济和生态环境方面分析。社会经济方面:有利于缓解华东地区能源资源短缺问题,增加该地区的能源供应;能源的输入可以带动能源相关产业发展,促进基础设施建设,促进经济发展,增加就业,带动当地的就业;生态环境方面:促进能源消费结构调整,减轻大气污染,改善生态环境。

2

四川盆地东部有知名的华蓥山复式背斜构造,我国某资源东输工程起于此构造带。读图,据此完成下面小题。

1.该工程沿途经过( )

A.川、甘、陕、豫、皖、苏、沪 B.川、渝、贵、豫、浙、苏、沪

C.川、渝、鄂、皖、浙、苏、沪 D.沪、浙、皖、湘、赣、鄂、川

2.该工程输送的资源可能是( )

A.天然气 B.淡水 C.煤炭 D.木材

读南水北调中线干线工程路线图,回答下面小题。

3.南水北调中线工程的劣势有( )

①调水量受季节限制,冬季水量少

②需开挖新河道,增加工程量

③污染严重,水质差

④穿越黄河要建穿黄隧道

⑤工程建设加重受水区的环境恶化

A.③④⑤ B.①②④ C.①②⑤ D.①③④

4.下列关于南水北调中线工程的影响,叙述正确的是( )

A.由于大量调水,会加大汉江下游的防洪压力

B.能缓解地下水位大幅下降引起的盐碱化问题

C.更有利于保障水质

D.解决了北方水资源紧缺的威胁问题

塔霍河—塞古拉河跨流域调水工程主要用于供应西班牙东南部塞古拉河流域的农业灌溉用水、饮用水等。读图,据此完成下面小题。

5.西班牙实施塔霍河—塞古拉河跨流域调水工程的地理背景是( )

A.沿途地势平坦,施工难度小

B.西班牙人口、城市集中在东南部

C.塞古拉河流域水热配合差,且背风坡效应明显

D.塔霍河流域降水丰富,水资源供应量大且稳定

6.塔霍河—塞古拉河跨流域调水工程的实施,对塞古拉河流域环境的影响有( )

A.城市地面沉降问题减轻 B.洪涝、地震等灾害频率减小

C.大气污染普遍减轻 D.土壤盐渍化程度减轻

我国天然气资源在西部地区分布非常丰富。自20世纪60年代以来,东北、华北地区一直是我国石油天然气工业的主要基地。目前这些地区的大部分主力油气田开采已到了中后期,陆续进入了产量全面递减阶段,增产难度大,导致东部地区油气供需矛盾日益突出。西部地区则成为我国油气工业新的战略接替区。据此回答下列各题。

7.材料主要说明我国实施西气东输的一个重要原因是( )

A.改善东部地区的大气环境 B.改善西部的经济结构

C.为了发展西部的油气工业 D.我国油气资源开发的战略重点在西部

8.束缚我国西部地区天然气开发的社会经济条件是( )

①勘探、开发资金短缺问题

②西部人少,工农业相对落后,天然气的市场需求量有限

③基础设施和交通运输条件远不能满足大批量油气产田的生产和外运需要

④中西部地区地貌复杂,植被稀疏,生态环境较为脆弱

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

点轴理论模型是我国著名经济地理学家陆大道院士提出的经济发展理论,“点”指各级居民点和中心城市,“轴”指由交通、通讯干线和能源、水源通道连接起来的“基础设施束”。读我国“T”字形点轴开发模式图完成下面小题。

9.图中“沿江产业带”与“南北开发轴”相交的“点”是( )

A.郑州 B.南京 C.武汉 D.九江

10.以下属于“西北开发轴”的“基础设施束”的是( )

A.南水北调工程 B.西气东输工程 C.青藏铁路工程 D.西电东送工程

近年来,红旗河西部调水工程设想引发了社会热议。该工程计划从雅鲁藏布江取水,年调水600亿立方米进入西北干旱区,并将水蓄积于受水区的大型水库中。已知水面蒸发量与水域的形状和表面积有关,表面积越大,蒸发量越大。下图为红旗河西部调水工程方案示意图。据此完成下面小题。

11.红旗河西部调水工程选择西南地区作为水源地,主要是因为西南地区( )

A.降水丰富 B.蒸发弱 C.河流多 D.径流量大

12.为了减少蒸发,受水区的水库宜选择在( )

A.山中峡谷 B.平原地带 C.盆地中央 D.绿洲边缘

西气东输三线工程主供气源来自中亚三国。读下图,完成下面小题。

13.西气东输三线工程自西向东依次经过我国的( )

A.地势第一、第二、第三级阶梯 B.阴山、秦岭、南岭地形区

C.寒带、温带、热带气候区 D.黄河、长江、珠江流域

14.西气东输三线工程建设产生的显著影响是( )

A.加快新疆资源开采,促进其经济发展

B.诱发沿线地区地震、滑坡、泥石流等地质灾害

C.缓解沪、浙、珠三角等地区能源短缺

D.深化中国与中亚国家的合作,互利共赢、共同发展

15.阅读图文资料,完成下列要求。

准东—皖南(新疆昌吉—安徽宣城)±1100千伏特高压直流输电工程是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程。这一工程使输电容量提升50%,经济输电距离由原来的2000千米提升到3000~5000千米,开启了特高压输电技术发展的新纪元。准东—皖南工程途经新甘宁陕豫皖6省(区),线路全长3324千米。

(1)简述该工程选用特高压输电的原因。

(2)推测新疆输出的电力资源有哪些类型。

(3)分析工程建成后对目标地华东地区的意义。

答案以及解析

1.答案:C

解析:由图可知该工程起始于四川,后依次穿过重庆、湖北、安徽、浙江、江苏、上海,C正确。

2.答案:A

解析:四川的天然气资源丰富,且该工程起于背斜构造,背斜是良好的储气构造,A正确。淡水、木材资源可以通过长江运输,不需要专门的线路,BD错误。我国煤炭资源储量最丰富的地区为山西省,C错误。故本题选A。

3.答案:B

解析:结合所学知识分析,南水北调中线工程从丹江口水库调水到京津,调水量受季节限制,夏季降水多,调水量大,冬季水量少,①正确;调水没有现在的渠道,需开挖新河道,增加工程量,②正确;穿越黄河,为避免受黄河影响,要建穿黄隧道,④正确;中线水质较好,工程建设利于改善受水区的生态环境,③⑤错误。故选B。

4.答案:C

解析:南水北调中线工程由于大量调水,会减轻汉江下游的防洪压力,A错误;可能是输水线路沿线地下水位升高,加重土壤盐碱化,B错误;中线工程采用封闭的输水线路,更有利于保障水质,C正确;有利于缓解北方水资源紧缺的问题,但不可能解决这一问题,D错误。故选C。

5.答案:C

解析:塔霍河—塞古拉河调水路线沿途地形以山地为主,地势起伏较大,工程量大,A错误。西班牙人口和城市集中在沿海地区,B错误。西班牙地处地中海气候区,夏季炎热而降水少;冬季受西风带控制,降水多,但盛行西南风,该地地处背风坡,水热条件较差,所以跨区域调水可缓解该区水资源短缺状况,C正确。塔霍河绝大部分属于地中海气候,降水季节分配不均,水源供应量不稳定,D错误。故选C。

6.答案:A

解析:地震主要由板块运动产生的,与跨流域调水工程的实施关系不大,B错误。跨区调水缓解了塞古拉河流域缺水状况,减少了地下水的开采,同时增加了下渗,使城市地面沉降现象得以缓解,A正确。流域水量变化与大气污染关系不大,C错误。塞古拉河流域水量增加,农业灌溉面积增加,加剧土地盐碱化,D错误。故选A。

7.答案:D

解析:材料中提到了主要是说我国西部地区则成为我国油气工业新的战略接替区,故D正确,其余选项错误。

8.答案:A

解析:从西部地区的社会经济条件来看,由于人口少,工农业相对落后,经济落后资金短缺,天然气的市场需求量有限,再加上基础设施和交通运输条件远不能满足大批量油气产田的生产和外运需要,因而束缚了西部地区的天然气开发。A正确,其余选项错误。

9.答案:C

解析:结合“沿江产业带”和“南北开发轴”及城市分布,可以得出答案C。

10.答案:B

解析:由图可知,“西北轴”的走向与西气东输线路走向一致,且西气东输工程符合“基础设施束”的定义。

11.答案:D

解析:本题考查资源的跨区域调配的相关知识。根据所学知识,作为调水工程的水源地,水资源必须丰富,而水资源是否丰富主要与多年平均径流总量有关。故本题正确答案为D。

12.答案:A

解析:本题考查资源的跨区域调配的相关知识。读图可知,红旗河西部调水工程受水区是西北地区,气候干旱,蒸发旺盛,而水面蒸发量与水域的形状和表面积有关,表面积越大,蒸发量越大,山中峡谷水域表面积较小,有利于减少蒸发。故本题正确答案为A。

答案:13.D;14.D

解析:13.图中显示,西气东输三线的干线没有经过青藏高原,A项错误;阴山位于内蒙古自治区中北部,西气东输三线的干线也没有经过阴山地形区,B项错误;西气东输三线的干线只经过了温带和亚热带气候区,C项错误;西气东输三线的干线穿过黄河、长江流域,其最南部到达广州,广州属于珠江流域,D项正确。

14.西气东输三线的干线将中亚的天然气输送至我国能源短缺地区,既将中亚的资源优势转化为经济优势,促进了中亚的发展,又缓解了我国东南部地区的能源紧张状况,促进了我国东南部地区经济的发展,这有利于我国与中亚国家互利共赢、共同发展,D项正确。

15.答案:(1)特高压输电容量提升,输电能力强;电力输出地和输入地距离远;特高压经济输电距离远,损耗少。

(2)火电,风电,太阳能发电。

(3)①缓解能源资源短缺问题,促进经济发展;②带动能源相关产业发展和电力基础设施的完善;③促进能源消费结构的调整;④改善大气环境质量,减轻大气污染,提高人民生活水平;⑤带动就业。

解析:(1)由材料可知,该工程由新疆输往安徽,输电距离长,增加电力供应的范围;特高压输电使输电容量提升50%,输电能力强,增加了输电的量;经输电距离由原来的2000千米提升到3000-5000千米,经济输电距离远,并且损耗较少。

(2)结合新疆区域地理特征分析,新疆气候干旱,晴天多,太阳辐射强,太阳能资源丰富适合建设太阳能电站;离冬季风源地近,地表植被覆盖率低,摩擦力小,多风口,受狭管效应影响增强了风力,因此新疆大风日数多,风力大,风能资源丰富,可建设风力发电站;新疆有丰富的煤炭资源,适合开发火电。

(3)考查能源跨区域调配的意义;对华东地区的意义可从社会经济和生态环境方面分析。社会经济方面:有利于缓解华东地区能源资源短缺问题,增加该地区的能源供应;能源的输入可以带动能源相关产业发展,促进基础设施建设,促进经济发展,增加就业,带动当地的就业;生态环境方面:促进能源消费结构调整,减轻大气污染,改善生态环境。

2