华师大版七下第一章水 1-3节巩固练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 华师大版七下第一章水 1-3节巩固练习(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-06 09:36:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

1-3节巩固练习

一.选择题

1.溶液是均一稳定的混合物,下列物质中不属于溶液的是( )

A.石灰水 B.碘液 C.食盐水 D.冰水混合物

2.下列关于物态变化的说法中不正确的是( )

A.湖面结冰,这是凝固现象

B.夏天在早晨的树叶上常有露珠产生,这是液化现象

C.冬天放在室外结冰的湿衣服也能干,这是凝华现象

D.人们常用酒精为高烧病人降温,这是蒸发现象

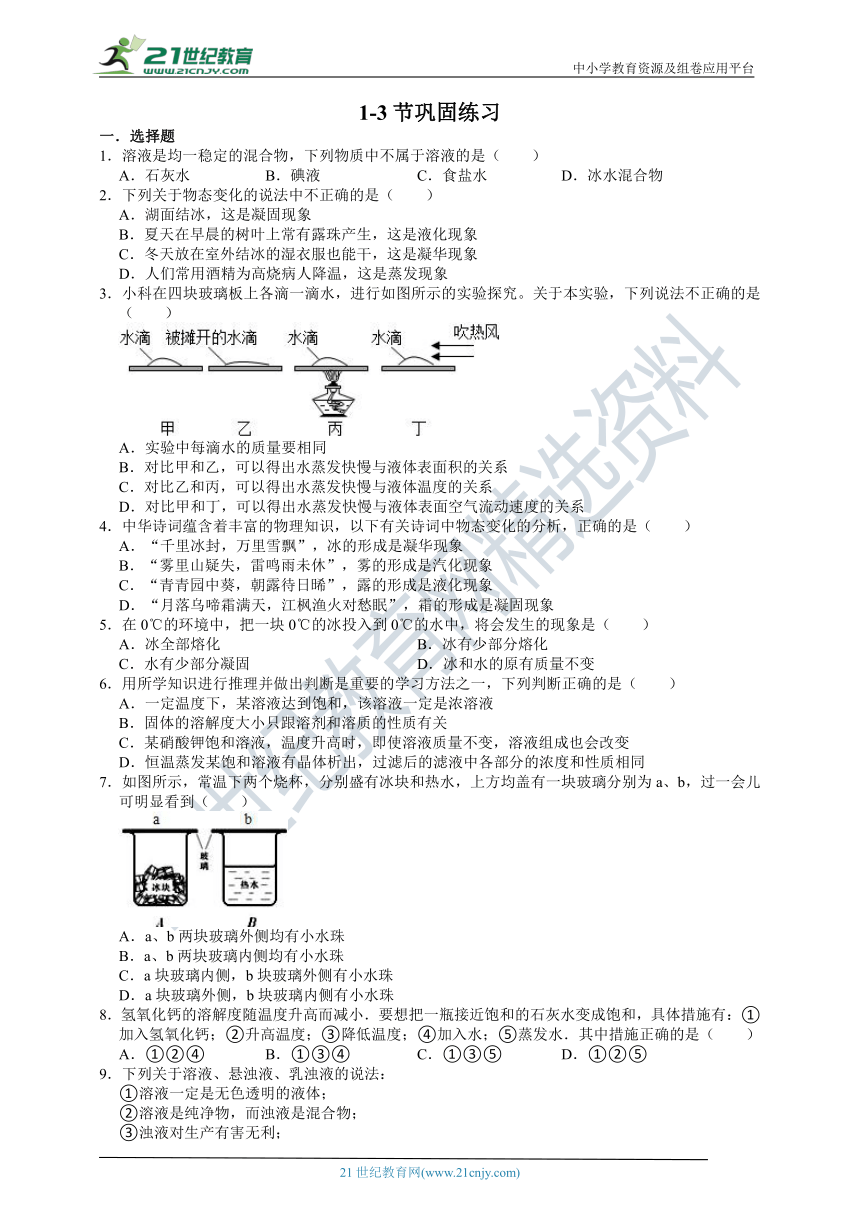

3.小科在四块玻璃板上各滴一滴水,进行如图所示的实验探究。关于本实验,下列说法不正确的是( )

A.实验中每滴水的质量要相同

B.对比甲和乙,可以得出水蒸发快慢与液体表面积的关系

C.对比乙和丙,可以得出水蒸发快慢与液体温度的关系

D.对比甲和丁,可以得出水蒸发快慢与液体表面空气流动速度的关系

4.中华诗词蕴含着丰富的物理知识,以下有关诗词中物态变化的分析,正确的是( )

A.“千里冰封,万里雪飘”,冰的形成是凝华现象

B.“雾里山疑失,雷鸣雨未休”,雾的形成是汽化现象

C.“青青园中葵,朝露待日晞”,露的形成是液化现象

D.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,霜的形成是凝固现象

5.在0℃的环境中,把一块0℃的冰投入到0℃的水中,将会发生的现象是( )

A.冰全部熔化 B.冰有少部分熔化

C.水有少部分凝固 D.冰和水的原有质量不变

6.用所学知识进行推理并做出判断是重要的学习方法之一,下列判断正确的是( )

A.一定温度下,某溶液达到饱和,该溶液一定是浓溶液

B.固体的溶解度大小只跟溶剂和溶质的性质有关

C.某硝酸钾饱和溶液,温度升高时,即使溶液质量不变,溶液组成也会改变

D.恒温蒸发某饱和溶液有晶体析出,过滤后的滤液中各部分的浓度和性质相同

7.如图所示,常温下两个烧杯,分别盛有冰块和热水,上方均盖有一块玻璃分别为a、b,过一会儿可明显看到( )

A.a、b两块玻璃外侧均有小水珠

B.a、b两块玻璃内侧均有小水珠

C.a块玻璃内侧,b块玻璃外侧有小水珠

D.a块玻璃外侧,b块玻璃内侧有小水珠

8.氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小.要想把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,具体措施有:①加入氢氧化钙;②升高温度;③降低温度;④加入水;⑤蒸发水.其中措施正确的是( )

A.①②④ B.①③④ C.①③⑤ D.①②⑤

9.下列关于溶液、悬浊液、乳浊液的说法:

①溶液一定是无色透明的液体;

②溶液是纯净物,而浊液是混合物;

③浊液对生产有害无利;

④浊液中分散的都是固体小颗粒;

⑤浊液都是不均一、不稳定的;

⑥在条件不变的情况下,溶液静置多久都不分层;

⑦由水和酒精构成的溶液中,酒精既可作溶质,也可作溶剂。

其中正确的是( )

A.①③④⑤⑥⑧ B.②⑤⑥⑧ C.③⑥⑦ D.⑤⑥

10.小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,整个过程不考虑水分蒸发。这是因为( )

A.溶液中溶剂质量增多 B.杯里溶液的浓度增大了

C.杯里溶液中的溶质质量增多 D.温度下降,蔗糖的溶解度变小

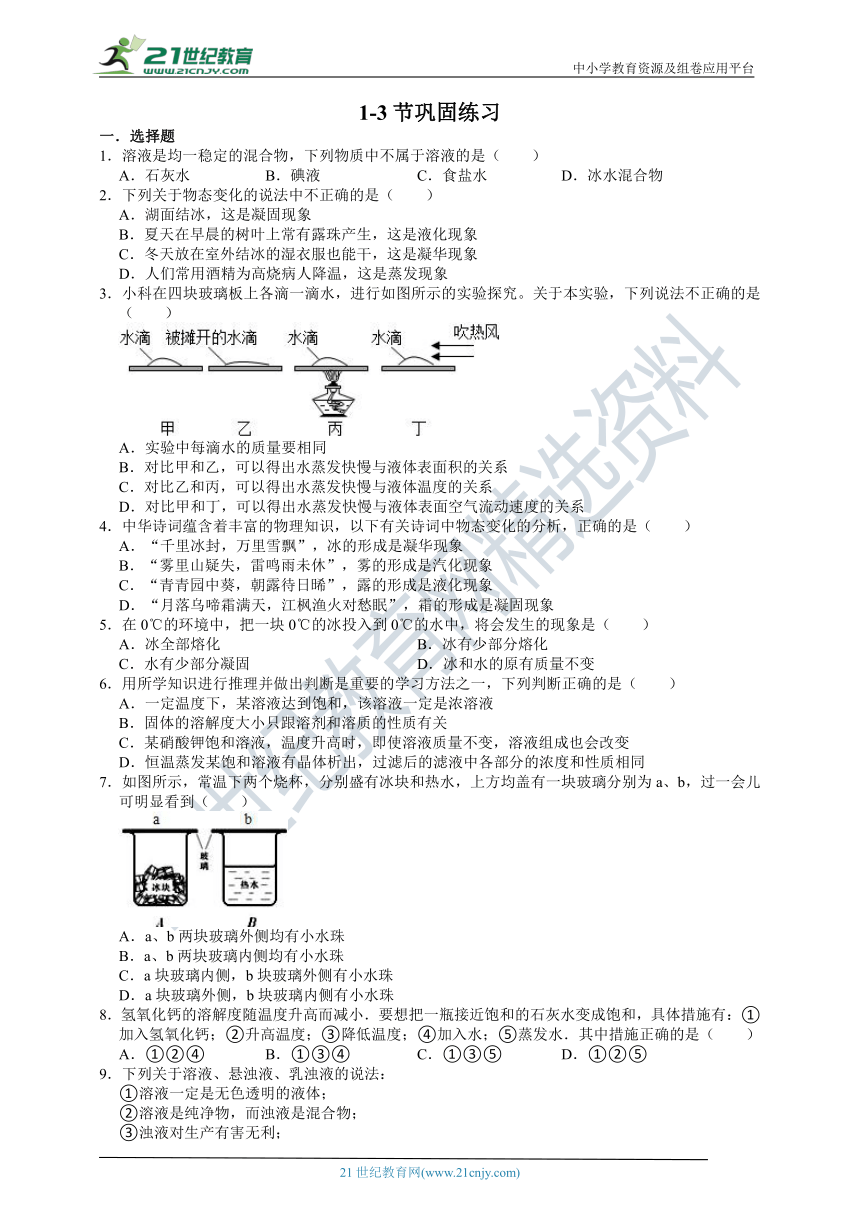

11.在温度计的玻璃泡上包上醮有酒精的棉花,如图2能反映温度计示数随时间变化情况的是(周围的温度不变)( )

A. B.

C. D.

12.某同学往如图所示的烧杯(用石蜡将烧杯和塑料片粘在一起)中加入一种固体物质,搅拌后,发现石蜡熔化,塑料片掉了下来。该同学加入的物质可能是( )

A.蔗糖 B.硝酸铵 C.氯化钠 D.氢氧化钠

13.加热一杯不饱和硝酸钾溶液,温度不断升高,蒸发溶剂,直至恰好析出晶体前。整个过程中,下列量不发生变化的是( )

A.溶液的质量 B.溶液的溶质质量分数

C.溶质的质量 D.硝酸钾的溶解度

14.雾、露、霜是我们熟悉的天气现象,它们形成时发生的物态变化分别是( )

A.液化、汽化、汽化 B.汽化、液化、凝华

C.液化、液化、凝华 D.汽化、汽化、凝固

15.将硝酸钾晶体溶解在水中配成溶液,为了提高硝酸钾的溶解度,下列操作可以实现的是( )

A.增加溶质的质量 B.升高溶液的温度

C.恒温蒸发溶剂 D.用玻璃棒快速搅拌

16.M克食盐与N克水混合振荡,形成的溶液质量是( )

A.一定等于(M+N)g B.一定小于(M+N)g

C.等于或小于(M+N)g D.无法判断

17.已知20℃时,100g水中最多溶解34gX物质,30℃时,100g水中最多溶解32gY物质,则X与Y的溶解度相比是( )

A.X=Y B.X<Y C.X>Y D.无法比较

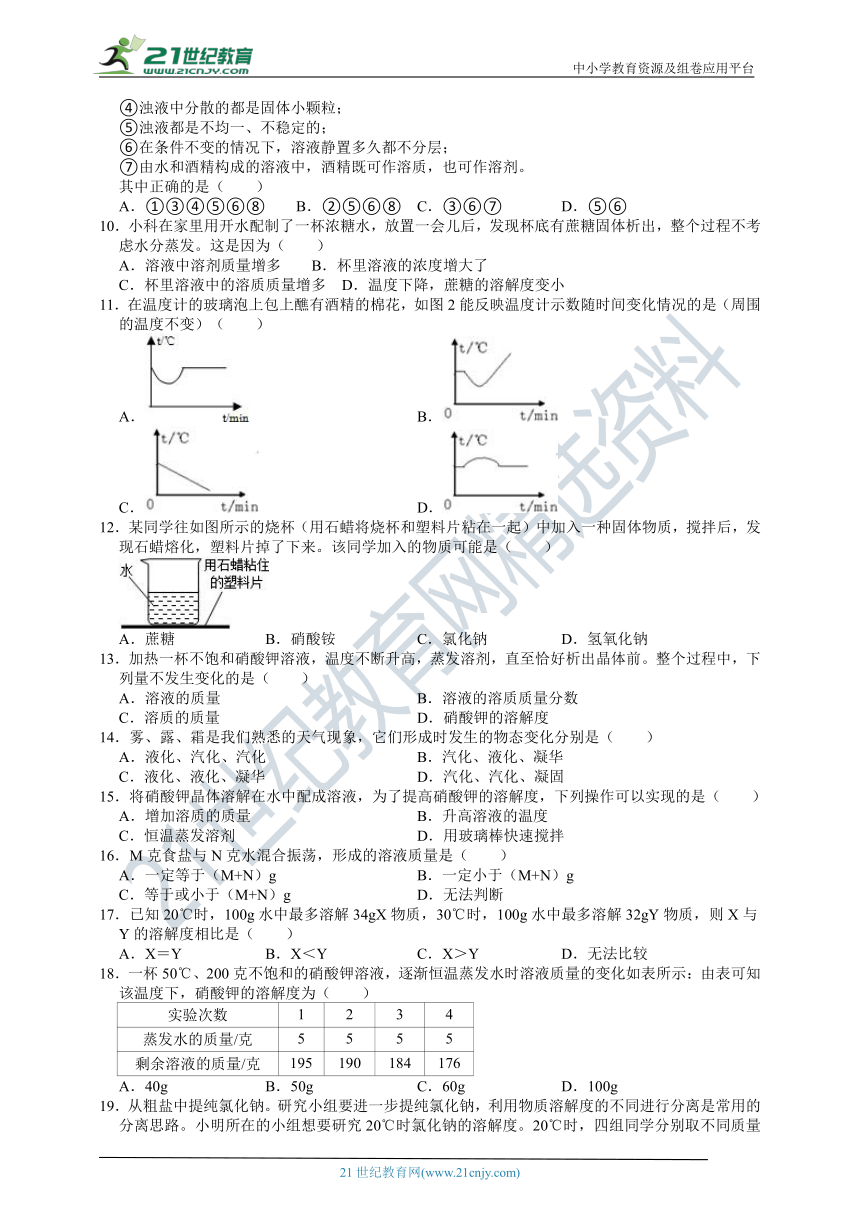

18.一杯50℃、200克不饱和的硝酸钾溶液,逐渐恒温蒸发水时溶液质量的变化如表所示:由表可知该温度下,硝酸钾的溶解度为( )

实验次数 1 2 3 4

蒸发水的质量/克 5 5 5 5

剩余溶液的质量/克 195 190 184 176

A.40g B.50g C.60g D.100g

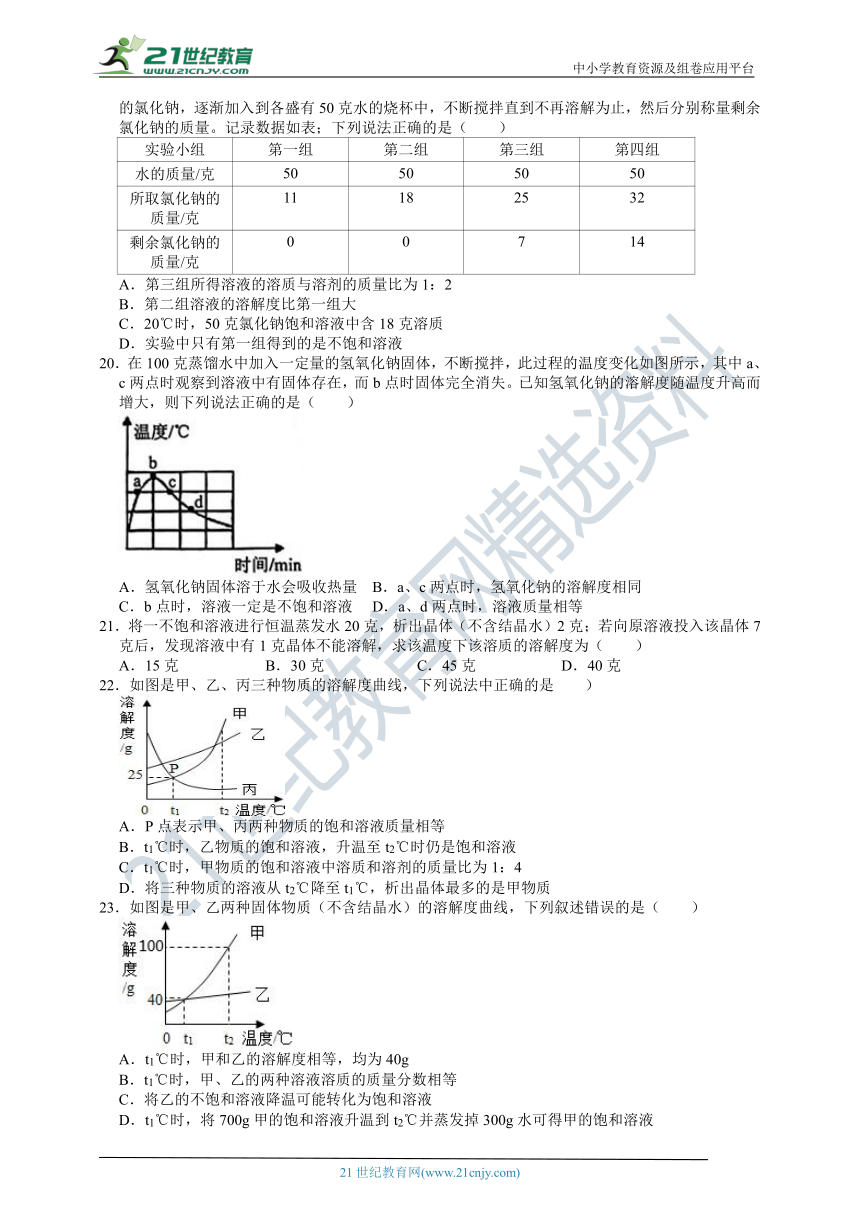

19.从粗盐中提纯氯化钠。研究小组要进一步提纯氯化钠,利用物质溶解度的不同进行分离是常用的分离思路。小明所在的小组想要研究20℃时氯化钠的溶解度。20℃时,四组同学分别取不同质量的氯化钠,逐渐加入到各盛有50克水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,然后分别称量剩余氯化钠的质量。记录数据如表;下列说法正确的是( )

实验小组 第一组 第二组 第三组 第四组

水的质量/克 50 50 50 50

所取氯化钠的质量/克 11 18 25 32

剩余氯化钠的质量/克 0 0 7 14

A.第三组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为1:2

B.第二组溶液的溶解度比第一组大

C.20℃时,50克氯化钠饱和溶液中含18克溶质

D.实验中只有第一组得到的是不饱和溶液

20.在100克蒸馏水中加入一定量的氢氧化钠固体,不断搅拌,此过程的温度变化如图所示,其中a、c两点时观察到溶液中有固体存在,而b点时固体完全消失。已知氢氧化钠的溶解度随温度升高而增大,则下列说法正确的是( )

A.氢氧化钠固体溶于水会吸收热量 B.a、c两点时,氢氧化钠的溶解度相同

C.b点时,溶液一定是不饱和溶液 D.a、d两点时,溶液质量相等

21.将一不饱和溶液进行恒温蒸发水20克,析出晶体(不含结晶水)2克;若向原溶液投入该晶体7克后,发现溶液中有1克晶体不能溶解,求该温度下该溶质的溶解度为( )

A.15克 B.30克 C.45克 D.40克

22.如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线,下列说法中正确的是 )

A.P点表示甲、丙两种物质的饱和溶液质量相等

B.t1℃时,乙物质的饱和溶液,升温至t2℃时仍是饱和溶液

C.t1℃时,甲物质的饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为1:4

D.将三种物质的溶液从t2℃降至t1℃,析出晶体最多的是甲物质

23.如图是甲、乙两种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线,下列叙述错误的是( )

A.t1℃时,甲和乙的溶解度相等,均为40g

B.t1℃时,甲、乙的两种溶液溶质的质量分数相等

C.将乙的不饱和溶液降温可能转化为饱和溶液

D.t1℃时,将700g甲的饱和溶液升温到t2℃并蒸发掉300g水可得甲的饱和溶液

24.在t℃时,物质A的溶液蒸发掉a克水,当温度回到t℃时析出溶质b克,将剩下的溶液再蒸发掉a克水后当温度回到t℃时又析出溶质c克(c≠b),则在t℃时A物质溶解度为( )

A.克 B.克

C.克 D.克

25.现对某物质A的溶液进行恒温蒸发,若蒸发10克水析出a克固体,若蒸发20克水析出b克固体,若蒸发30克水析出c克固体.则下列各关系式正确的是( )

A.c=a+b B.c=2b﹣a C.c=2b+a D.c=2a+b

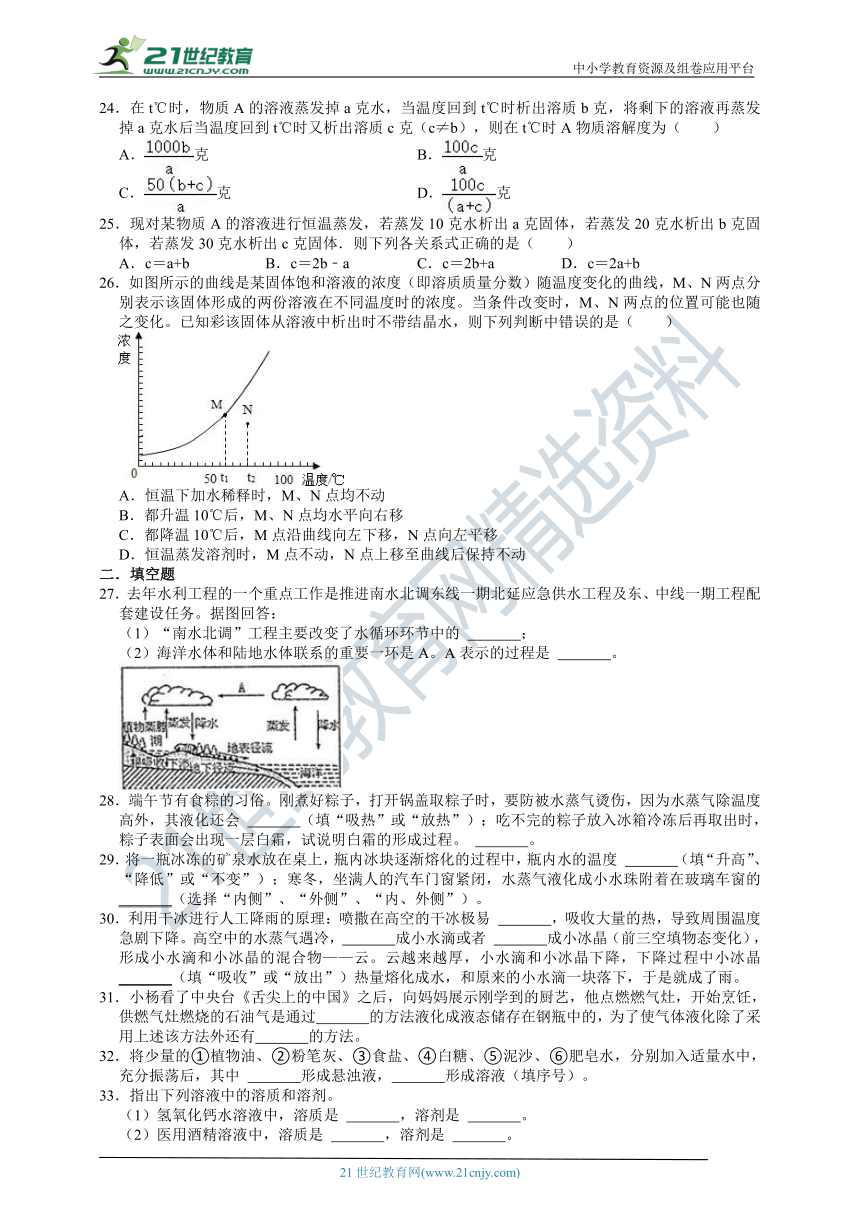

26.如图所示的曲线是某固体饱和溶液的浓度(即溶质质量分数)随温度变化的曲线,M、N两点分别表示该固体形成的两份溶液在不同温度时的浓度。当条件改变时,M、N两点的位置可能也随之变化。已知彩该固体从溶液中析出时不带结晶水,则下列判断中错误的是( )

A.恒温下加水稀释时,M、N点均不动

B.都升温10℃后,M、N点均水平向右移

C.都降温10℃后,M点沿曲线向左下移,N点向左平移

D.恒温蒸发溶剂时,M点不动,N点上移至曲线后保持不动

二.填空题

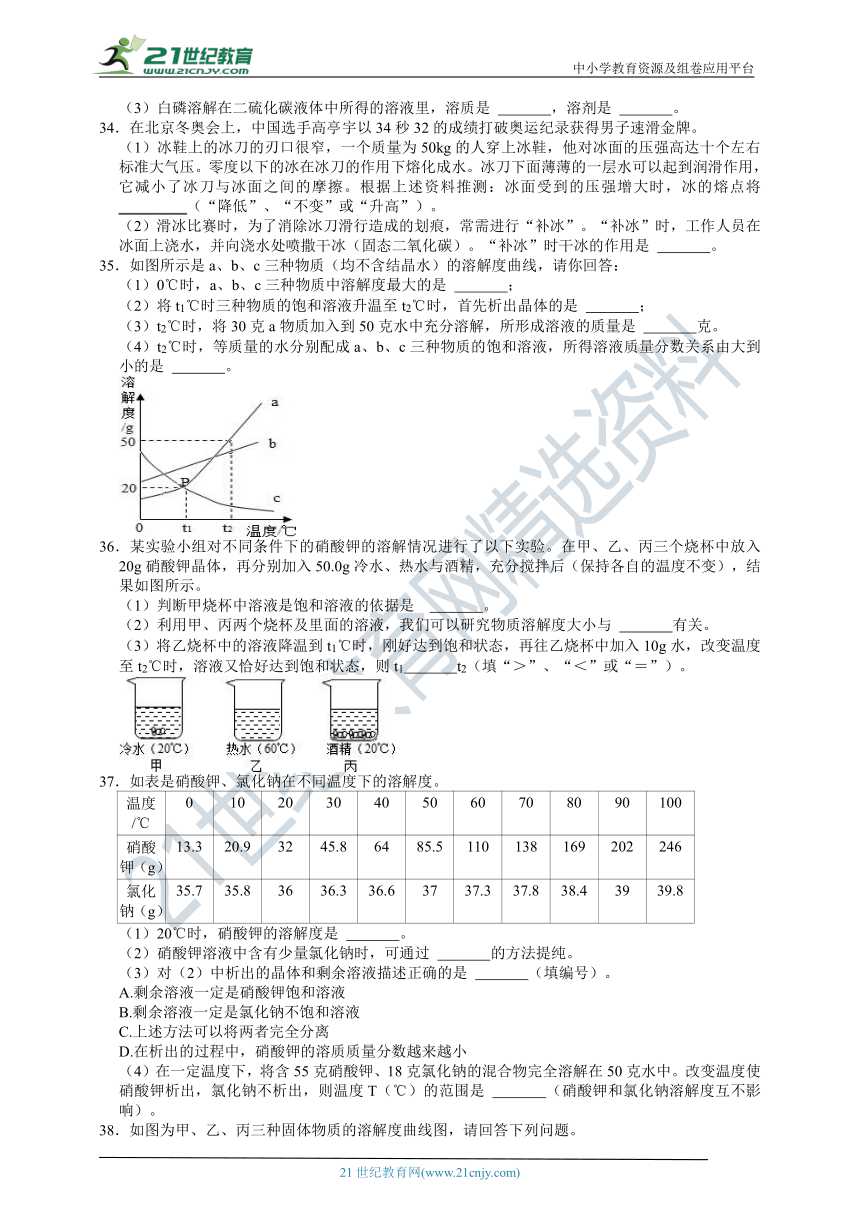

27.去年水利工程的一个重点工作是推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。据图回答:

(1)“南水北调”工程主要改变了水循环环节中的 ;

(2)海洋水体和陆地水体联系的重要一环是A。A表示的过程是 。

28.端午节有食粽的习俗。刚煮好粽子,打开锅盖取粽子时,要防被水蒸气烫伤,因为水蒸气除温度高外,其液化还会 (填“吸热”或“放热”);吃不完的粽子放入冰箱冷冻后再取出时,粽子表面会出现一层白霜,试说明白霜的形成过程。 。

29.将一瓶冰冻的矿泉水放在桌上,瓶内冰块逐渐熔化的过程中,瓶内水的温度 (填“升高”、“降低”或“不变”);寒冬,坐满人的汽车门窗紧闭,水蒸气液化成小水珠附着在玻璃车窗的 _______(选择“内侧”、“外侧”、“内、外侧”)。

30.利用干冰进行人工降雨的原理:喷撒在高空的干冰极易 ,吸收大量的热,导致周围温度急剧下降。高空中的水蒸气遇冷, 成小水滴或者 成小冰晶(前三空填物态变化),形成小水滴和小冰晶的混合物——云。云越来越厚,小水滴和小冰晶下降,下降过程中小冰晶 _______(填“吸收”或“放出”)热量熔化成水,和原来的小水滴一块落下,于是就成了雨。

31.小杨看了中央台《舌尖上的中国》之后,向妈妈展示刚学到的厨艺,他点燃燃气灶,开始烹饪,供燃气灶燃烧的石油气是通过 的方法液化成液态储存在钢瓶中的,为了使气体液化除了采用上述该方法外还有 的方法。

32.将少量的①植物油、②粉笔灰、③食盐、④白糖、⑤泥沙、⑥肥皂水,分别加入适量水中,充分振荡后,其中 形成悬浊液, 形成溶液(填序号)。

33.指出下列溶液中的溶质和溶剂。

(1)氢氧化钙水溶液中,溶质是 ,溶剂是 。

(2)医用酒精溶液中,溶质是 ,溶剂是 。

(3)白磷溶解在二硫化碳液体中所得的溶液里,溶质是 ,溶剂是 。

34.在北京冬奥会上,中国选手高亭宇以34秒32的成绩打破奥运纪录获得男子速滑金牌。

(1)冰鞋上的冰刀的刃口很窄,一个质量为50kg的人穿上冰鞋,他对冰面的压强高达十个左右标准大气压。零度以下的冰在冰刀的作用下熔化成水。冰刀下面薄薄的一层水可以起到润滑作用,它减小了冰刀与冰面之间的摩擦。根据上述资料推测:冰面受到的压强增大时,冰的熔点将 _________(“降低”、“不变”或“升高”)。

(2)滑冰比赛时,为了消除冰刀滑行造成的划痕,常需进行“补冰”。“补冰”时,工作人员在冰面上浇水,并向浇水处喷撒干冰(固态二氧化碳)。“补冰”时干冰的作用是 。

35.如图所示是a、b、c三种物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,请你回答:

(1)0℃时,a、b、c三种物质中溶解度最大的是 ;

(2)将t1℃时三种物质的饱和溶液升温至t2℃时,首先析出晶体的是 ;

(3)t2℃时,将30克a物质加入到50克水中充分溶解,所形成溶液的质量是 克。

(4)t2℃时,等质量的水分别配成a、b、c三种物质的饱和溶液,所得溶液质量分数关系由大到小的是 。

36.某实验小组对不同条件下的硝酸钾的溶解情况进行了以下实验。在甲、乙、丙三个烧杯中放入20g硝酸钾晶体,再分别加入50.0g冷水、热水与酒精,充分搅拌后(保持各自的温度不变),结果如图所示。

(1)判断甲烧杯中溶液是饱和溶液的依据是 。

(2)利用甲、丙两个烧杯及里面的溶液,我们可以研究物质溶解度大小与 有关。

(3)将乙烧杯中的溶液降温到t1℃时,刚好达到饱和状态,再往乙烧杯中加入10g水,改变温度至t2℃时,溶液又恰好达到饱和状态,则t1 t2(填“>”、“<”或“=”)。

37.如表是硝酸钾、氯化钠在不同温度下的溶解度。

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

硝酸钾(g) 13.3 20.9 32 45.8 64 85.5 110 138 169 202 246

氯化钠(g) 35.7 35.8 36 36.3 36.6 37 37.3 37.8 38.4 39 39.8

(1)20℃时,硝酸钾的溶解度是 。

(2)硝酸钾溶液中含有少量氯化钠时,可通过 的方法提纯。

(3)对(2)中析出的晶体和剩余溶液描述正确的是 (填编号)。

A.剩余溶液一定是硝酸钾饱和溶液

B.剩余溶液一定是氯化钠不饱和溶液

C.上述方法可以将两者完全分离

D.在析出的过程中,硝酸钾的溶质质量分数越来越小

(4)在一定温度下,将含55克硝酸钾、18克氯化钠的混合物完全溶解在50克水中。改变温度使硝酸钾析出,氯化钠不析出,则温度T(℃)的范围是 (硝酸钾和氯化钠溶解度互不影响)。

38.如图为甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线图,请回答下列问题。

(1)Q点的含义是 ;

(2)若使接近饱和的丙溶液转变成饱和溶液,可采取的方法是 (任写一种方法);

(3)甲中含少量乙时,可通过 的方法提纯甲;

(4)t2℃时,将35g甲加入到50g水中,充分搅拌后,所形成溶液的质量为 g;

(5)将t2℃的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液降温至t1℃,所得三种溶液溶质质量分数关系正确的是 (填选项字母)。

A.甲=丙<乙 B.甲=乙>丙 C.乙>甲>丙

39.20℃时,将等质量的甲、乙两种固体物质,分别加入到盛有100g水的烧杯中,充分搅拌后现象如图1,加热到50℃时现象如图2,甲、乙两种物质的溶解度曲线如图3.请结合图示回答下列问题:

(1)图1中一定为饱和溶液的是 。

(2)图2中甲、乙两溶液中溶质质量分数的大小关系为 。

(3)图3中表示乙的溶解度曲线是 ;

(4)P点表示的含义是 。

40.实验室有一瓶无色液体,如图所示,已知可能是氯化钠和氢氧化钠溶液中的一种,因保管不当,其残缺的标签中只剩下“钠”和“30%(质量分数)”字样。小科查阅了室温(20℃)时两种物质的溶解度的数据如下表:

物质 氯化钠 氢氧化钠

溶解度(g/100g水) 36 109

根据试剂瓶上的标签和查阅的资料,小科判断出这瓶试剂不可能是 ,请说明原因。答: 。

41.如图为a、b、c三种固体物质的溶解度曲线。

(1)t1℃时,三种物质溶解度的大小顺序是 。

(2)t2℃时,将等质量的b、c两物质加水溶解配制成饱和溶液,所得溶液的质量大小关系为mb _____mc(填“>”“<”或“=”)

(3)t2℃时,将55gb加入50g水中充分溶解,所得溶液的质量为 g

(4)把b物质的不饱和溶液变为饱和溶液,下列说法正确的是 。

A.溶剂的质量只能变小 B.溶质质量分数一定变大

C.溶质的质量可能变大 D.溶液的质量必然改变

E.该饱和溶液还可以溶解其他溶质

A、B、C 三个烧杯中盛有相同质量的水(其中A、C烧杯中水温为10℃,B烧杯中水温为30℃,不考虑溶解过程中温度的变化),分别加入甲、乙两物质各10g,充分溶解后所得现象如图1所示,试回答:

(1)你认为 烧杯中的溶液可能是不饱和溶液。

(2)如图2是甲、乙两种物质的溶解度曲线图,按图分析,10℃时A、C烧杯中未溶解的溶质质量关系是 (填“相等”或“不相等”)。其它条件不变,将C烧杯中的温度升到50℃时,C烧杯中的溶液是 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(3)若将A烧杯中的溶质全部溶解,可采用的方法有:

① ;② 。

43.如表是氯化钾和硝酸钾的溶解度表格,如图是二者的溶解度曲线图。

温度/℃ 20 40 60 80 100

溶解度/g 氯化钾 34.0 40.0 45.5 51.1 56.7

硝酸钾 31.6 63.9 110.0 169.0 246.0

(1)在溶解度曲线中,t1的取值范围应该为 。

(2)若硝酸钾中含有少量的氯化钾,提纯硝酸钾的方法应该为 。

(3)下列说法正确的是 (多选)。

A.P点表示t1℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度相等

B.t2℃时,A和B两种饱和溶液中溶剂的质量A比B少

C.t2℃时,要将接近饱和的B溶液变为饱和溶液可采取恒温蒸发溶剂的方法

D.将等质量的A和B两种溶液从t2℃降温到t1℃,A析出的晶体质量一定比B多

三.实验探究题

44.在做“观察水沸腾”的实验时,甲、乙、丙三组同学分别从A、B两套器材中任选一套来完成实验(实验室已准备多套A、B装置):

(1)甲组同学发现所测水的沸点高于100℃,他们选择的是 (填“A”或“B”)套装置。

(2)乙、丙两同学选用了相同的实验装置,但水开始沸腾的时刻不同,他们绘制的沸腾图像如图C所示:a、b两个图像不同的原因是水的 不同。

(3)通过分析图像C,请归纳出一条水沸腾时的特点 。

(4)如图D、E中,符合水沸腾现象的图是 。

45.图为甲、乙(均不含结晶水)两种固体物质在水中的溶解度曲线。

(1)t1℃时,甲的溶解度 乙的溶解度(填“大于”或“小于”或“等于”)。

(2)t2℃时,100g水中溶解 g乙物质恰好达到饱和。

(3)某同学在t1℃时开始如图实验,得到相应的溶液A、B、C。在溶液A、B、C中,属于饱和溶液的是 ;在溶液C中再加入25g甲后,充分搅拌,恢复到t2℃,所得溶液的质量为 _ g。

46.科学兴趣小组为探究物质溶解性的影响因素,选择三种不同的物质的a,b,c分别加入到相同温度的水中,使之充分溶解,实验时,同学们将有关信息记录与下表中,并进行了分析与交流

实验1 实验2 实验3

物质种类 a b c

物质质量/克 40 40 40

水的质量/克 100 100 150

溶解情况 溶解 溶解 部分溶解

(1)有同学认为,由实验1、2可以看出该温度下,物质a,b在水中的溶解能力是相同的。你认为是否合理?并说明理由。 。

(2)小组同学分析实验2,3后得出:在同一种溶剂中物质 的溶解能力更强些。

(3)如果要研究物质溶解性与溶剂种类的关系。设计实验方案时,必须控制为相同的因素有 。(选填下列各项的序号)①温度;②溶质种类;③溶质质量:④溶剂种类;⑤溶剂质量

47.闷热的夏天,池塘里的鱼总是游到水面上,小明猜想可能与气体在水中溶解多少有关,为了探究“影响气体溶解能力大小的因素”。提出以下问题

(1)问题:温度是影响气体溶解能力大小的因素吗?假设:温度是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:取一杯雪碧,给它微微加热。

实验现象: 。

得出结论:在一定条件下,温度越高,气体的溶解能力越小。

(2)问题 2:气压是影响气体溶解能力大小的因素吗?

假设:气压是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:按如图所示实验。

实验现象:①活塞往外拉时,观察到的现象是汽水中有较多气泡冒出。

②活塞往里推时,观察到的现象 。

得出结论: 。

(3)闷热的夏天,池塘里的鱼总是游到水面上,解释这一现象发生的原因是 。

A.夏天的鱼特别喜欢在水面上

B.夏天水温高,鱼到水上面乘凉

C.夏天水温高,水中氧气少,鱼就游到水上面

D.夏天的水面上营养特别丰富,鱼就游到水上面

48.将一种盐溶于水时,会使水的冰点(凝固点)降低,冰点降低多少与盐在溶液中的质量分数有关。如果将此盐溶液降温,则在零度以下某温度会析出冰。但当盐在溶液中的质量分数比较大时,在将溶液冷却的过程中先析出的固体不是冰而是盐的晶体。如图所示,横坐标为氯化钙溶液中溶质的质量分数,纵坐标为温度。

试填空或简答。

(1)氯化钙溶液可用作冷冻剂,当无水氯化钙与水混合的质量比为 时,冷却效果最好。__________(填写最简整数比)。

(2)将10℃时38%的氯化钙溶液降温到﹣40℃时,下列说法正确的是 (填序号)。

A.此时溶液处于不饱和状态 B.溶液中已经有冰析出

C.溶液中析出了氯化钙晶体 D.此时氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存

E.此时冰、氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存。

参考答案与试题解析

一.选择题(共26小题)

1.溶液是均一稳定的混合物,下列物质中不属于溶液的是( )

A.石灰水 B.碘液 C.食盐水 D.冰水混合物

解:A、石灰水是均一、稳定的混合物,属于溶液,故A错;

B、碘液是均一、稳定的混合物,属于溶液,故B错;

C、食盐水是均一、稳定的混合物,属于溶液,故C错;

D、冰水混合物是由一种物质组成,属于纯净物,不属于溶液,故D正确。

故选:D。

2.下列关于物态变化的说法中不正确的是( )

A.湖面结冰,这是凝固现象

B.夏天在早晨的树叶上常有露珠产生,这是液化现象

C.冬天放在室外结冰的湿衣服也能干,这是凝华现象

D.人们常用酒精为高烧病人降温,这是蒸发现象

解:A、湖面结冰,这是水的凝固现象,故A正确;

B、树叶上常有露珠产生,这是水蒸气的液化现象,故B正确;

C、冬天放在室外结冰的湿衣服也能干,这是冰的升华现象,故C不正确;

D、常用酒精为高烧病人降温,这是因为酒精蒸发吸热,故D正确。

故选:C。

3.小科在四块玻璃板上各滴一滴水,进行如图所示的实验探究。关于本实验,下列说法不正确的是( )

A.实验中每滴水的质量要相同

B.对比甲和乙,可以得出水蒸发快慢与液体表面积的关系

C.对比乙和丙,可以得出水蒸发快慢与液体温度的关系

D.对比甲和丁,可以得出水蒸发快慢与液体表面空气流动速度的关系

解:A.水蒸发的快慢与多个因素有关,由采用控制变量法可知,实验中每滴水的质量要相同,故A正确;

B.通过甲、乙两图的对比,可以得出水滴表面积越大,蒸发越快,故B正确;

C.通过乙、丙两图的对比可知,水滴的表面积和温度都不相同,存在两个变量,所以不能得出水蒸发快慢与液体温度的关系,故C错误;

D.通过甲、丁两图的对比,可以得出水滴上空气流动速度越快,蒸发越快,故D正确。

故选:C。

4.中华诗词蕴含着丰富的物理知识,以下有关诗词中物态变化的分析,正确的是( )

A.“千里冰封,万里雪飘”,冰的形成是凝华现象

B.“雾里山疑失,雷鸣雨未休”,雾的形成是汽化现象

C.“青青园中葵,朝露待日晞”,露的形成是液化现象

D.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,霜的形成是凝固现象

解:

A、冰是固态,水是液态,水变成冰属于凝固现象,故A错误;

B、雾是空气中的水蒸气温度降低变成了小水珠,是液化现象,故B错误;

C、露水是空气中的水蒸气遇冷形成的小水珠,属于液化现象,故C正确;

D、霜是空气中的水蒸气温度降低直接变成了小冰晶,属于凝华现象,故D错误。

故选:C。

5.在0℃的环境中,把一块0℃的冰投入到0℃的水中,将会发生的现象是( )

A.冰全部熔化 B.冰有少部分熔化

C.水有少部分凝固 D.冰和水的原有质量不变

解:把一块0℃的冰投入0℃的水里(周围气温也是0℃),因为没有温度差就没有热传递,冰因不能吸收热量所以不能继续熔化。

故选:D。

6.用所学知识进行推理并做出判断是重要的学习方法之一,下列判断正确的是( )

A.一定温度下,某溶液达到饱和,该溶液一定是浓溶液

B.固体的溶解度大小只跟溶剂和溶质的性质有关

C.某硝酸钾饱和溶液,温度升高时,即使溶液质量不变,溶液组成也会改变

D.恒温蒸发某饱和溶液有晶体析出,过滤后的滤液中各部分的浓度和性质相同

解:A、一定温度下,某溶液达到饱和,该溶液不一定是浓溶液,可能是稀溶液,如氢氧化钙溶液,故错误;

B、物质的溶解性跟溶剂和溶质的性质有关,而固体物质的溶解度受温度的影响,故错误;

C、溶液质量不变说明溶质溶剂的量未发生变化,也就是溶液的组成未发生变化,故错误;

D、恒温蒸发某饱和溶液,有晶体析出,仍是该温度下的饱和溶,各部分的浓度和性质相同,故正确;

故选:D。

7.如图所示,常温下两个烧杯,分别盛有冰块和热水,上方均盖有一块玻璃分别为a、b,过一会儿可明显看到( )

A.a、b两块玻璃外侧均有小水珠

B.a、b两块玻璃内侧均有小水珠

C.a块玻璃内侧,b块玻璃外侧有小水珠

D.a块玻璃外侧,b块玻璃内侧有小水珠

解:a杯中放的是冰块,杯外的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃的外表面;

b杯中装的是热水,杯内温度高,杯内的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃的内表面。

故选:D。

8.氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小.要想把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,具体措施有:①加入氢氧化钙;②升高温度;③降低温度;④加入水;⑤蒸发水.其中措施正确的是( )

A.①②④ B.①③④ C.①③⑤ D.①②⑤

解:向接近饱和的溶液中增加溶质或蒸发溶剂都可以使溶液变成饱和溶液,故把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,可以采取:①加入氢氧化钙、⑤蒸发水的方法;

由于氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小,升高温度后氢氧化钙的溶解度变小,故把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,还可以采取②升高温度的方法。

故①②⑤符合题意。

故选:D。

9.下列关于溶液、悬浊液、乳浊液的说法:

①溶液一定是无色透明的液体;

②溶液是纯净物,而浊液是混合物;

③浊液对生产有害无利;

④浊液中分散的都是固体小颗粒;

⑤浊液都是不均一、不稳定的;

⑥在条件不变的情况下,溶液静置多久都不分层;

⑦由水和酒精构成的溶液中,酒精既可作溶质,也可作溶剂。

其中正确的是( )

A.①③④⑤⑥⑧ B.②⑤⑥⑧ C.③⑥⑦ D.⑤⑥

解:①溶液不一定是无色的,例如硫酸铜溶液,故①错;

②溶液、浊液都属于混合物,故②错;

③浊液在工农业生产中具有重要作用,故③错;

④乳浊液中分散的是小液滴,悬浊液中分散的是固体颗粒,故④错;

⑤浊液是不均一、不稳定的混合物,故⑤正确;

⑥溶液是均一、稳定的混合物,在条件不变的情况下,溶液静置多久都不分层,故⑥正确;

⑦由水和其它物质形成的溶液中,水是溶剂,故⑦错;

故选:D。

10.小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,整个过程不考虑水分蒸发。这是因为( )

A.溶液中溶剂质量增多

B.杯里溶液的浓度增大了

C.杯里溶液中的溶质质量增多

D.温度下降,蔗糖的溶解度变小

解:A、小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,整个过程不考虑水分蒸发,溶剂的质量不变,故选项错误。

B、小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,整个过程不考虑水分蒸发,溶质质量减少,溶剂的质量不变,则杯里溶液的浓度变小了,故选项错误。

C、小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,杯里溶液中的溶质质量减少,故选项错误。

D、小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,是因为温度下降,蔗糖的溶解度变小,有蔗糖晶体析出,故选项正确。

故选:D。

11.在温度计的玻璃泡上包上醮有酒精的棉花,如图2能反映温度计示数随时间变化情况的是(周围的温度不变)( )

A. B.

C. D.

解:酒精蒸发吸热,能使它附着的温度计温度下降;随着酒精的迅速蒸发掉后,受空气温度的影响,温度计的示数又会上升,直到和周围温度示数相同时,不再上升;A图象与事实相符合。

故选:A。

12.某同学往如图所示的烧杯(用石蜡将烧杯和塑料片粘在一起)中加入一种固体物质,搅拌后,发现石蜡熔化,塑料片掉了下来。该同学加入的物质可能是( )

A.蔗糖 B.硝酸铵 C.氯化钠 D.氢氧化钠

解:A、蔗糖溶于水既不放出热量,也不吸收热量,溶液温度不变,故A错;

B、硝酸铵溶于水吸收热量,使溶液温度降低,故B错;

C、氯化钠溶于水既不放出热量,也不吸收热量,溶液温度不变,故C错;

D、氢氧化钠溶于水放出热量,使溶液温度升高,故D正确。

故选:D。

13.加热一杯不饱和硝酸钾溶液,温度不断升高,蒸发溶剂,直至恰好析出晶体前。整个过程中,下列量不发生变化的是( )

A.溶液的质量 B.溶液的溶质质量分数

C.溶质的质量 D.硝酸钾的溶解度

解:A.随着溶剂的蒸发,溶液的质量减少,故错误;

B.随着溶剂的蒸发,溶质的质量不变,而溶液的质量减少,所以溶液的溶质质量分数增大,故错误;

C.此过程蒸发溶剂,直至恰好析出晶体前,没有晶体析出,所以溶液中溶质的质量没有改变,故正确;

D.硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大,由于该操作中温度不断升高,所以硝酸钾的溶解度增大,故错误。

故选:C。

14.雾、露、霜是我们熟悉的天气现象,它们形成时发生的物态变化分别是( )

A.液化、汽化、汽化 B.汽化、液化、凝华

C.液化、液化、凝华 D.汽化、汽化、凝固

解:雾是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴。露是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴。

霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶。

故ABD错误,C正确。

故选:C。

15.将硝酸钾晶体溶解在水中配成溶液,为了提高硝酸钾的溶解度,下列操作可以实现的是( )

A.增加溶质的质量 B.升高溶液的温度

C.恒温蒸发溶剂 D.用玻璃棒快速搅拌

解:A.增加溶质的质量,会让硝酸钾溶液,但不会改变硝酸钾的溶解度,故选项错误;

B.硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大,升高温度可以增大硝酸钾的溶解度,故选项正确;

C.恒温蒸发溶剂不会改变硝酸钾的溶解度,故选项错误;

D.用玻璃棒快速搅拌会加速硝酸钾溶解,但不会改变硝酸钾的溶解度,故选项错误。

故选:B。

16.M克食盐与N克水混合振荡,形成的溶液质量是( )

A.一定等于(M+N)g B.一定小于(M+N)g

C.等于或小于(M+N)g D.无法判断

解:A、M克食盐与N克水混合振荡,若食盐不能全部溶解,即食盐有剩余,形成溶液的质量小于(M+N)g,故选项说法错误。

B、M克食盐与N克水混合振荡,若食盐全部溶解,形成的溶液质量是等于(M+N)g,故选项说法错误。

C、M克食盐与N克水混合振荡,食盐可能全部溶解,也可能不能全部溶解,即食盐有剩余,则形成溶液的质量等于或小于(M+N)g,故选项说法正确。

D、形成溶液的质量等于或小于(M+N)g,而不是无法判断,故选项说法错误。

故选:C。

17.已知20℃时,100g水中最多溶解34gX物质,30℃时,100g水中最多溶解32gY物质,则X与Y的溶解度相比是( )

A.X=Y B.X<Y C.X>Y D.无法比较

解:20℃时,100g水中最多溶解34gX物质,说明20℃时X物质的溶解度为34g;30℃时,100g水中最多溶解32gY物质,说明30℃时Y物质的溶解度为32g;不知道二者溶解度受温度是怎么影响的,并且温度也不一样,无法比较溶解度的大小。

故选:D。

18.一杯50℃、200克不饱和的硝酸钾溶液,逐渐恒温蒸发水时溶液质量的变化如表所示:由表可知该温度下,硝酸钾的溶解度为( )

实验次数 1 2 3 4

蒸发水的质量/克 5 5 5 5

剩余溶液的质量/克 195 190 184 176

A.40g B.50g C.60g D.100g

解:第1次实验蒸发5g后,溶液的质量变成195g,无法判断所得溶液是否饱和;第2次又蒸发5g后,溶液的质量变成190g,说明第1次所得溶液为不饱和溶液,而无法证明第2次所得溶液是否饱和;第3次又蒸发5g后,溶液的质量变成184g,说明第3次所得溶液为饱和溶液;第4次又蒸发5g后,溶液的质量变成176g,由此可知,该温度下,5g水中的最多能溶解硝酸钾的质量为184g﹣5g﹣176g=3g,设该温度下硝酸钾的溶解度为x,则:

x=60g

故选:C。

19.从粗盐中提纯氯化钠。研究小组要进一步提纯氯化钠,利用物质溶解度的不同进行分离是常用的分离思路。小明所在的小组想要研究20℃时氯化钠的溶解度。20℃时,四组同学分别取不同质量的氯化钠,逐渐加入到各盛有50克水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,然后分别称量剩余氯化钠的质量。记录数据如表;下列说法正确的是( )

实验小组 第一组 第二组 第三组 第四组

水的质量/克 50 50 50 50

所取氯化钠的质量/克 11 18 25 32

剩余氯化钠的质量/克 0 0 7 14

A.第三组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为1:2

B.第二组溶液的溶解度比第一组大

C.20℃时,50克氯化钠饱和溶液中含18克溶质

D.实验中只有第一组得到的是不饱和溶液

解:20℃时,四个实验小组分别取不同质量的NaCl,逐渐加入到各盛有50g水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,由称量剩余NaCl的质量,50g水中最多能溶解氯化钠18g,溶液达到饱和状态。

A、20℃时,50g水中含有18gNaCl,第三组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为(25﹣7):50=9:25,故选项说法错误。

B、溶解度是在一定温度下,某固体溶质在100g溶剂里达到饱和状态所溶解的溶质质量,相同温度下,NaCl在水里的溶解度与溶质的质量无关,故选项说法错误。

C、20℃时,50g水中含有18gNaCl,所以68gNaCl饱和溶液中含有18gNaCl,故选项说法错误。

D、实验中第一组是50g水中的溶解有11g,是该温度下的不饱和溶液;其他三组均为50g水中溶解了18g氯化钠,得到的均为该温度下的饱和溶液,故选项说法正确。

故选:D。

20.在100克蒸馏水中加入一定量的氢氧化钠固体,不断搅拌,此过程的温度变化如图所示,其中a、c两点时观察到溶液中有固体存在,而b点时固体完全消失。已知氢氧化钠的溶解度随温度升高而增大,则下列说法正确的是( )

A.氢氧化钠固体溶于水会吸收热量

B.a、c两点时,氢氧化钠的溶解度相同

C.b点时,溶液一定是不饱和溶液

D.a、d两点时,溶液质量相等

解:A、由图象可知氢氧化钠溶于水放出热量,故A错误;

B、a、c两点时,温度相同,都有没有溶解的NaOH,所以a、c两点时,NaOH的溶解度相同,故B正确;

C、b点固体完全消失,可能是饱和溶液,也可能是不饱和溶液,故C错误;

D、根据题意,如图a、c两点观察到溶液中有固体存在,b点固体完全消失,氢氧化钠固体物质的溶解度随温度的升高而增大。根据题意分析可知整个溶解过程中溶剂质量不变;a、c两点温度高于d点温度,d点温度低,因此d点溶解度也更小。a、c两点溶液都有固体剩余,属于饱和溶液;由于d点溶解度更小,所以剩余的固体量更多,a、d两点时,溶液质量不相等,故D错误。

故选:B。

21.将一不饱和溶液进行恒温蒸发水20克,析出晶体(不含结晶水)2克;若向原溶液投入该晶体7克后,发现溶液中有1克晶体不能溶解,求该温度下该溶质的溶解度为( )

A.15克 B.30克 C.45克 D.40克

解:若向原溶液投入该晶体7克后,发现溶液中有1克晶体不能溶解,说明原溶液中加入6g晶体恰好饱和;恒温蒸发水20克,析出晶体(不含结晶水)2克,所以20g水中能溶解溶质的质量2g+6g=8g,所以该温度下,100g水中能溶解40g晶体,在该温度下,该溶质的溶解度是40g。

故选:D。

22.如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线,下列说法中正确的是 )

A.P点表示甲、丙两种物质的饱和溶液质量相等

B.t1℃时,乙物质的饱和溶液,升温至t2℃时仍是饱和溶液

C.t1℃时,甲物质的饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为1:4

D.将三种物质的溶液从t2℃降至t1℃,析出晶体最多的是甲物质

解:A、P点表示甲、丙两种物质的饱和溶液的溶质质量分数相等,故A错误;

B、乙物质的溶解度随温度的升高而增大,所以t1℃时,乙物质的饱和溶液,升温至t2℃时会变成不饱和溶液,故B错误;

C、t1℃时,甲物质的溶解度是25g,所以甲物质的饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为25g:100g=1:4,故C正确;

D、将三种物质的溶液质量不能确定,所以从t2℃降至t1℃,析出晶体的多少不能确定,故D错误。

故选:C。

23.如图是甲、乙两种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线,下列叙述错误的是( )

A.t1℃时,甲和乙的溶解度相等,均为40g

B.t1℃时,甲、乙的两种溶液溶质的质量分数相等

C.将乙的不饱和溶液降温可能转化为饱和溶液

D.t1℃时,将700g甲的饱和溶液升温到t2℃并蒸发掉300g水可得甲的饱和溶液

解:A、t1℃时,甲和乙的溶解度相等,均为40g正确,因为在该温度下,甲和乙有交点,正确但不符合题意,故选项错误;

B、t1℃时,甲、乙的两种溶液溶质的质量分数相等错误,因为没有指明是饱和溶液,错误符合题意,故选项正确;

C、将乙的不饱和溶液降温可能转化为饱和溶液正确,正确但不符合题意,故选项错误;

D、t1℃时,将700g甲的饱和溶液中溶质的质量=700g×=200g,升温到t2℃并蒸发掉300g水可得甲的饱和溶液正确,因为在t2℃时,甲的溶解度是100g,正确但不符合题意,故选项错误;

故选:B。

24.在t℃时,物质A的溶液蒸发掉a克水,当温度回到t℃时析出溶质b克,将剩下的溶液再蒸发掉a克水后当温度回到t℃时又析出溶质c克(c≠b),则在t℃时A物质溶解度为( )

A.克 B.克

C.克 D.克

解:“物质A的溶液蒸发掉a克水,当温度回到t℃时析出溶质b克,将剩下的溶液再蒸发掉a克水后当温度回到t℃时又析出溶质c克(c≠b)”,可整理推得:析出晶体以后溶液就饱和了,比较两次蒸发可以发现,说明a克水和c克晶体组成的溶液是饱和溶液。设该温度时某物质的溶解度为x。

则

x=

故选:B。

25.现对某物质A的溶液进行恒温蒸发,若蒸发10克水析出a克固体,若蒸发20克水析出b克固体,若蒸发30克水析出c克固体.则下列各关系式正确的是( )

A.c=a+b B.c=2b﹣a C.c=2b+a D.c=2a+b

解:根据题意可知第一次蒸发后有固体析出,所得溶液一定为饱和溶液。

第二次蒸发可以看作是第一次蒸发后,继续蒸发10g水,又析出了固体(b﹣a)g

第三次蒸发可以看作是第二次蒸发后,继续蒸发10g水,根据溶解度的概念,可知饱和溶液在恒温下析出的晶体的质量和蒸发的溶剂成正比,所以又析出的固体质量也是(b﹣a)g。

所以蒸发30g水析出的固体的质量c就应该等于第二次析出的固体质量加上饱和溶液蒸发10g水析出的固体质量(b﹣a)g

即c=b+(b﹣a)=2b﹣a

故选:B。

26.如图所示的曲线是某固体饱和溶液的浓度(即溶质质量分数)随温度变化的曲线,M、N两点分别表示该固体形成的两份溶液在不同温度时的浓度。当条件改变时,M、N两点的位置可能也随之变化。已知彩该固体从溶液中析出时不带结晶水,则下列判断中错误的是( )

A.恒温下加水稀释时,M、N点均不动

B.都升温10℃后,M、N点均水平向右移

C.都降温10℃后,M点沿曲线向左下移,N点向左平移

D.恒温蒸发溶剂时,M点不动,N点上移至曲线后保持不动

解:A、由于加水稀释并不影响物质的溶解度,但溶液中溶质的质量分数变小了,因此两点应是向下移动了,故A说法错误;

B、由于该物质的溶解度随温度的升高而增大,因此升温时,M代表的饱和溶液就会变成不饱和溶液,而N点代表的不饱和溶液就会变得更不饱和,但升温后两溶液中的各个量没有发生变化,即溶液中溶质的质量分数并没有发生变化,故B说法正确;

C、降温时,M点代表的饱和溶液中就会有晶体析出,溶液中溶质的质量分数就会减小,但溶液仍旧是饱和溶液,因此M点会沿曲线向左下移;而N点代表的不饱和溶液则会逐渐的变成饱和溶液,直至有晶体析出,因此N点先是向左平移,然后沿曲线向左下移;故C说法正确;

D、由于是在温度不变的情况下蒸发溶剂,因此M点代表的饱和溶液中溶质的质量分数不会发生变化,因此M点不动;而N点代表的不饱和溶液随着水分的蒸发,溶液中溶质的质量分数会越来越大,直至溶液达到饱和不再发生变化,因此N点是先向上位移达到曲线后不再发生变化,故D说法正确。

故选:A。

二.填空题(共17小题)

27.去年水利工程的一个重点工作是推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。据图回答:

(1)“南水北调”工程主要改变了水循环环节中的 地表径流 ;

(2)海洋水体和陆地水体联系的重要一环是A。A表示的过程是 水汽输送 。

解:(1)南水北调工程通过改变地表水的流向实现向北方引水的目标,所以它改变了水循环环节中的地表径流。(2)海洋水体与陆地水体联系的途径主要是水循环,通过地表径流入海,海水蒸发为水汽,随风输送大气(A),经大气降水来完成水的循环。

故答案为:

(1)地表径流;

(2)水汽输送。

28.端午节有食粽的习俗。刚煮好粽子,打开锅盖取粽子时,要防被水蒸气烫伤,因为水蒸气除温度高外,其液化还会 放热 (填“吸热”或“放热”);吃不完的粽子放入冰箱冷冻后再取出时,粽子表面会出现一层白霜,试说明白霜的形成过程。 水蒸气凝华形成 。

解:打开锅盖取粽子时,锅内的水蒸气遇冷液化形成小水珠,同时向外界放出热量,所以要注意防烫伤;

粽子放入冰箱冷冻后再取出时,空气中的水蒸气遇冷从气态直接变为固态的霜,是凝华现象。

故答案为:放热;水蒸气凝华形成。

29.将一瓶冰冻的矿泉水放在桌上,瓶内冰块逐渐熔化的过程中,瓶内水的温度 不变 (填“升高”、“降低”或“不变”);寒冬,坐满人的汽车门窗紧闭,水蒸气液化成小水珠附着在玻璃车窗的 内侧 (选择“内侧”、“外侧”、“内、外侧”)。

解:冰块(属于晶体)逐渐熔化的过程中,瓶内水的温度保持不变;

寒冬,车窗玻璃的温度较低,坐满人的汽车门窗紧闭,车内温度较高,车内温度高的水蒸气遇到温度低的玻璃,在玻璃的内表面液化成小水珠附着在玻璃车窗上。

故答案为:不变;内侧。

30.利用干冰进行人工降雨的原理:喷撒在高空的干冰极易 升华 ,吸收大量的热,导致周围温度急剧下降。高空中的水蒸气遇冷, 液化 成小水滴或者 凝华 成小冰晶(前三空填物态变化),形成小水滴和小冰晶的混合物——云。云越来越厚,小水滴和小冰晶下降,下降过程中小冰晶 吸收 (填“吸收”或“放出”)热量熔化成水,和原来的小水滴一块落下,于是就成了雨。

解:人工降雨的原理:喷撒在高空的干冰极易升华为气态,吸收大量的热,导致周围温度急剧下降。高空中的水蒸气遇冷,液化成小水滴或者凝华成小冰晶,形成小水滴和小冰晶的混合物——云。云越来越厚,小水滴和小冰晶下降,下降过程中小冰晶吸收热量熔化成水,和原来的小水滴一块落下,于是就成了雨。

故答案为:升华;液化;凝华;吸收。

31.小杨看了中央台《舌尖上的中国》之后,向妈妈展示刚学到的厨艺,他点燃燃气灶,开始烹饪,供燃气灶燃烧的石油气是通过 压缩体积 的方法液化成液态储存在钢瓶中的,为了使气体液化除了采用上述该方法外还有 降低温度 的方法。

解:供燃气灶燃烧的石油气是通过压缩体积的方法使气体物质的分子间隔减小,使气体液化成液态储存在钢瓶中的,为了使气体液化除了采用上述该方法外还有降低温度的方法。

故答案为:压缩体积;降低温度。

32.将少量的①植物油、②粉笔灰、③食盐、④白糖、⑤泥沙、⑥肥皂水,分别加入适量水中,充分振荡后,其中 ②⑤ 形成悬浊液, ③④ 形成溶液(填序号)。

解:①植物油是一种难溶于水的液体,与水混合得到的是不均一、不稳定的混合物,属于乳浊液;

②粉笔灰是一种难溶于水的固体,与水混合得到的是不均一、不稳定的混合物,属于悬浊液;

③食盐是一种易溶于水的物质,与水混合得到均一、稳定的混合物,属于溶液;

④白糖是一种易溶于水的物质,与水混合得到均一、稳定的混合物,属于溶液;

⑤泥沙是一种难溶于水的固体,与水混合得到的是不均一、不稳定的混合物,属于悬浊液;

⑥肥皂水中没有不溶性固体,为乳浊液。

故答案为:②⑤;③④。

33.指出下列溶液中的溶质和溶剂。

(1)氢氧化钙水溶液中,溶质是 氢氧化钙 ,溶剂是 水 。

(2)医用酒精溶液中,溶质是 酒精 ,溶剂是 水 。

(3)白磷溶解在二硫化碳液体中所得的溶液里,溶质是 白磷 ,溶剂是 二硫化碳 。

解:(1)氢氧化钙水溶液中,溶剂是水;

(2)医用酒精是75%的酒精溶液,其中溶质是酒精,溶剂是水;

(3)白磷溶解在二硫化碳液体所得的溶液里,溶质是白磷,溶剂是二硫化碳。

故答案为:(1)氢氧化钙;水;

(2)酒精;水;

(3)白磷;二硫化碳。

34.在北京冬奥会上,中国选手高亭宇以34秒32的成绩打破奥运纪录获得男子速滑金牌。

(1)冰鞋上的冰刀的刃口很窄,一个质量为50kg的人穿上冰鞋,他对冰面的压强高达十个左右标准大气压。零度以下的冰在冰刀的作用下熔化成水。冰刀下面薄薄的一层水可以起到润滑作用,它减小了冰刀与冰面之间的摩擦。根据上述资料推测:冰面受到的压强增大时,冰的熔点将 降低 (“降低”、“不变”或“升高”)。

(2)滑冰比赛时,为了消除冰刀滑行造成的划痕,常需进行“补冰”。“补冰”时,工作人员在冰面上浇水,并向浇水处喷撒干冰(固态二氧化碳)。“补冰”时干冰的作用是 吸收热量 。

解:(1)“零度以下的冰在冰刀的作用下熔化成水”,由此可知,冰面受到的压强增大时,冰的熔点将降低;

(2)“补冰”时,工作人员在冰面上浇水,并向浇水处喷撒干冰(固态二氧化碳),固态二氧化碳会吸热迅速的升华变为二氧化碳气体,使水放热凝固成冰,所以“补冰”时干冰的作用是吸收热量。

故答案为:(1)降低;(2)吸收热量。

35.如图所示是a、b、c三种物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,请你回答:

(1)0℃时,a、b、c三种物质中溶解度最大的是 c ;

(2)将t1℃时三种物质的饱和溶液升温至t2℃时,首先析出晶体的是 c ;

(3)t2℃时,将30克a物质加入到50克水中充分溶解,所形成溶液的质量是 75 克。

(4)t2℃时,等质量的水分别配成a、b、c三种物质的饱和溶液,所得溶液质量分数关系由大到小的是 a>b>c 。

解:(1)0℃时,a、b、c三种物质的溶解度曲线中c在最上方,溶解度最大;故答案为:c;

(2)c的溶解度随温度升高而减小,ab的溶解度随温度升高而增大,所以将t1℃时三种的饱和溶液升温至t2℃时,析出晶体的是c;故答案为:c;

(3)t2℃时a的溶解度是50g,即100g水中最多溶解50g的a,所以将30ga物质加入到50g水中充分溶解最多溶解25g,形成饱和溶液75g;故答案为:75;

(4)t2℃时,等质量的水分别配成a、b、c三种物质的饱和溶液,根据t2℃时,溶解度大小顺序是:a>b>c,则所得溶液质量分数关系由大到小的是:a>b>c;故答案为:a>b>c。

36.某实验小组对不同条件下的硝酸钾的溶解情况进行了以下实验。在甲、乙、丙三个烧杯中放入20g硝酸钾晶体,再分别加入50.0g冷水、热水与酒精,充分搅拌后(保持各自的温度不变),结果如图所示。

(1)判断甲烧杯中溶液是饱和溶液的依据是 溶液底部有不溶解的硝酸钾 。

(2)利用甲、丙两个烧杯及里面的溶液,我们可以研究物质溶解度大小与 溶剂的种类 有关。

(3)将乙烧杯中的溶液降温到t1℃时,刚好达到饱和状态,再往乙烧杯中加入10g水,改变温度至t2℃时,溶液又恰好达到饱和状态,则t1 > t2(填“>”、“<”或“=”)。

解:(1)判断甲烧杯中溶液是饱和溶液的依据是:溶液底部有不溶解的硝酸钾,说明了该溶液已经不能再溶解硝酸钾了,已经达到了饱和;

(2)甲、丙两个烧杯中温度相同,溶剂的种类不同,所以研究物质溶解度大小与溶剂的种类有关;

(3)甲中硝酸钾没有全部溶解,乙中硝酸钾全部溶解,说明了硝酸钾的溶解度随着温度升高而增大,乙烧杯中的溶液降温到t1℃时,刚好达到饱和状态,再往乙烧杯中加入10g水,此时溶液是不饱和,改变温度至t2℃时,溶液又恰好达到饱和状态,说明了是降低温度,所以t1>t2。

故答案为:(1)溶液底部有不溶解的硝酸钾;

(2)溶剂的种类;

(3)>。

37.如表是硝酸钾、氯化钠在不同温度下的溶解度。

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

硝酸钾(g) 13.3 20.9 32 45.8 64 85.5 110 138 169 202 246

氯化钠(g) 35.7 35.8 36 36.3 36.6 37 37.3 37.8 38.4 39 39.8

(1)20℃时,硝酸钾的溶解度是 32g 。

(2)硝酸钾溶液中含有少量氯化钠时,可通过 降温结晶 的方法提纯。

(3)对(2)中析出的晶体和剩余溶液描述正确的是 ACD (填编号)。

A.剩余溶液一定是硝酸钾饱和溶液

B.剩余溶液一定是氯化钠不饱和溶液

C.上述方法可以将两者完全分离

D.在析出的过程中,硝酸钾的溶质质量分数越来越小

(4)在一定温度下,将含55克硝酸钾、18克氯化钠的混合物完全溶解在50克水中。改变温度使硝酸钾析出,氯化钠不析出,则温度T(℃)的范围是 20°C≤T<60°C (硝酸钾和氯化钠溶解度互不影响)。

解:(1)从表中数据可知,20℃时,硝酸钾的溶解度是32g;故答案为:32g;

(2)由于硝酸钾的溶解度随温度的升高而明显增大,而氯化钠的溶解度受温度影响很小,因此提纯混有少量氯化钠的硝酸银应采用降温结晶的方法;故答案为:降温结晶;

(3)A、硝酸钾的溶解度随温度的升高而明显增大,所以采取降温结晶,会有大量的硝酸钾晶体析出,故剩余溶液一定是硝酸钾饱和溶液,正确;

B、剩余溶液不一定是氯化钠不饱和溶液,错误;

C、降温结晶个过程中,只有硝酸钾析出晶体,故可以将两者完全分离,正确

D、在析出的过程中,溶剂质量不变,溶质质量减少,所以硝酸钾的溶质质量分数越来越小,正确;

故选:ACD;

(4)在一定温度下,将含55克硝酸钾、18克氯化钠的混合物完全溶解在50克水中。改变温度使硝酸钾析出,氯化钠不析出,根据氯化钠的溶解度可知,18gNaCl的混合物完全溶解在50g水中氯化钠不析出,温度应该大于或等于20°C,55g硝酸钾溶解在50g水中使硝酸钾析出,温度应低于60°C,所以温度T(℃)的范围是20°C≤T<60°C;故答案为:20°C≤T<60°C。

38.如图为甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线图,请回答下列问题。

(1)Q点的含义是 t1℃时甲和丙的溶解度相等 ;

(2)若使接近饱和的丙溶液转变成饱和溶液,可采取的方法是 升高温度(或增加溶质、蒸发水分) (任写一种方法);

(3)甲中含少量乙时,可通过 降温结晶 的方法提纯甲;

(4)t2℃时,将35g甲加入到50g水中,充分搅拌后,所形成溶液的质量为 80 g;

(5)将t2℃的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液降温至t1℃,所得三种溶液溶质质量分数关系正确的是 C (填选项字母)。

A.甲=丙<乙

B.甲=乙>丙

C.乙>甲>丙

解:(1)据图可以看出,Q点表示t1℃时甲和丙的溶解度相等;

(2)丙的溶解度随温度的升高而减小,故使接近饱和的丙溶液转变成饱和溶液,可采取的方法有升高温度或增加溶质或蒸发水分;

(3)甲的溶解度随温度的升高而增大明显,故甲中含少量乙时,可通过降温结晶的方法提纯甲;

(4)t2℃时,甲的溶解度为60g,将35g甲加入到50g水中,充分搅拌后,只能溶解30g,故所形成溶液的质量为30g+50g=80g;

(5)据图可以看出,t2℃时,丙的溶解度最小,故丙的饱和溶液中溶质质量分数最小,将t2℃甲、乙、丙三种物质的饱和溶液降温至t1℃,甲和乙的溶解度都减小,故会析出固体形成t1℃时的饱和溶液,此时乙的溶解度大于甲,故乙的饱和溶液溶质质量分数大于甲,而丙的溶解度增大变成不饱和溶液,溶液组成不变,根据图示可以看出,其溶质质量分数小于t1℃时甲的饱和溶液的溶质质量分数,故所得三种溶液溶质质量分数关系为:乙>甲>丙;

故答案为:(1)t1℃时甲和丙的溶解度相等;

(2)升高温度(或增加溶质、蒸发水分)

(3)降温结晶;

(4)80;

(5)C。

39.20℃时,将等质量的甲、乙两种固体物质,分别加入到盛有100g水的烧杯中,充分搅拌后现象如图1,加热到50℃时现象如图2,甲、乙两种物质的溶解度曲线如图3.请结合图示回答下列问题:

(1)图1中一定为饱和溶液的是 甲 。

(2)图2中甲、乙两溶液中溶质质量分数的大小关系为 相等 。

(3)图3中表示乙的溶解度曲线是 N ;

(4)P点表示的含义是 30℃时,甲、乙两种固体物质的溶解度相等 。

解:(1)从图1中可以知道甲没有完全溶解,则说明甲中形成的溶液为饱和溶液;

(2)图2中相同质量的溶剂溶解了相同质量的溶质,所以它们形成溶液的质量也相等,结合溶质的质量分数的计算公式可以知道,它们形成的溶液中溶质的质量分数也相等;

(3)根据图1中信息可以知道20℃时甲的溶解度小于乙的溶解度,而图3中在20℃时,N曲线的溶解度大于M曲线的溶解度,故N表示的是乙物质的溶解度曲线;

(4)根据溶解度曲线的意义可以知道P点表示30℃时,甲、乙两种固体物质的溶解度相等。

故答案为:(1)甲;

(2)相等或甲=乙;

(3)N;

(4)30℃时,甲、乙两种固体物质的溶解度相等。

40.实验室有一瓶无色液体,如图所示,已知可能是氯化钠和氢氧化钠溶液中的一种,因保管不当,其残缺的标签中只剩下“钠”和“30%(质量分数)”字样。小科查阅了室温(20℃)时两种物质的溶解度的数据如下表:

物质 氯化钠 氢氧化钠

溶解度(g/100g水) 36 109

根据试剂瓶上的标签和查阅的资料,小科判断出这瓶试剂不可能是 氯化钠溶液 ,请说明原因。答: 该温度下氯化钠溶解度为36g/100g,因此氯化钠饱和溶液溶质分数==26.5%,比30%小,所以不可能是氯化钠溶液 。

解:饱和溶液的溶质质量分数最大,所以此时氯化钠饱和溶液溶质质量分数==26.5%,此时小于30%,所以不可能是氯化钠溶液;

故答案为:氯化钠溶液;该温度下氯化钠溶解度为36g/100g,因此氯化钠饱和溶液溶质分数==26.5%,比30%小,所以不可能是氯化钠溶液。

41.如图为a、b、c三种固体物质的溶解度曲线。

(1)t1℃时,三种物质溶解度的大小顺序是 a>b=c 。

(2)t2℃时,将等质量的b、c两物质加水溶解配制成饱和溶液,所得溶液的质量大小关系为mb < mc(填“>”“<”或“=”)

(3)t2℃时,将55gb加入50g水中充分溶解,所得溶液的质量为 90 g

(4)把b物质的不饱和溶液变为饱和溶液,下列说法正确的是 CE 。

A.溶剂的质量只能变小

B.溶质质量分数一定变大

C.溶质的质量可能变大

D.溶液的质量必然改变

E.该饱和溶液还可以溶解其他溶质

解:(1)通过分析溶解度曲线可知,t1℃时,三种物质溶解度的大小顺序是:a>b=c;

(2)通过观察溶解度曲线可知,t2℃时,b物质的溶解度大于c物质的溶解度,所以将等质量的b、c两物质加水溶解配制成饱和溶液,即溶解等质量的b和c所需的溶剂水的质量m溶剂b小于m溶剂c,由于溶质质量m溶质b=m溶质c,所以所得溶液的质量大小关系为mb溶液<mc溶液;

(3)t2℃时,b物质的溶解度是80g,所以将55gb加入50g水中充分溶解,所得溶液的质量为90g;

(4)把b物质的不饱和溶液变为饱和溶液,

A.降低温度的方法,溶剂的质量不变,故错误;

B.降低温度的方法,溶质质量分数不变,故错误;

C.增加溶质的方法,溶质的质量变大,故正确;

D.降低温度的方法,溶液的质量不变,故错误;

E.饱和溶液针对的是具体的溶质,所以该饱和溶液还可以溶解其他溶质,故正确。

故选:CE。

故答案为:(1)a>b=c;

(2)<;

(3)90;

(4)CE。

42.A、B、C 三个烧杯中盛有相同质量的水(其中A、C烧杯中水温为10℃,B烧杯中水温为30℃,不考虑溶解过程中温度的变化),分别加入甲、乙两物质各10g,充分溶解后所得现象如图1所示,试回答:

(1)你认为 B 烧杯中的溶液可能是不饱和溶液。

(2)如图2是甲、乙两种物质的溶解度曲线图,按图分析,10℃时A、C烧杯中未溶解的溶质质量关系是 相等 (填“相等”或“不相等”)。其它条件不变,将C烧杯中的温度升到50℃时,C烧杯中的溶液是 饱和 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(3)若将A烧杯中的溶质全部溶解,可采用的方法有:

① 升温 ;② 加水 。

解:(1)据图1的可知,A、C两个烧杯充分溶解后,溶质部分未溶解,B中全部溶解,故B烧杯中的溶液可能是不饱和溶液;

(2)有已知条件A、B、C 三个烧杯中盛有相同质量的水,10℃时甲、乙的溶解度相同,故分别加入甲、乙两物质各10g,充分溶解后A、C烧杯中未溶解的溶质质量关系是相等;由于乙的溶解度随温度的升高而减小,故其它条件不变,将C烧杯中的温度升到50℃时,C中会有新的晶体析出,故C烧杯中的溶液是饱和溶液;

(3)据甲的溶解度曲线知,甲的溶解度随温度的升高而增大,故若将A烧杯中的溶质全部溶解,可采用的方法有升高温度和增加溶剂水。

故答案为:(1)B;(2)相等,饱和;(3)①升温,②加水。

43.如表是氯化钾和硝酸钾的溶解度表格,如图是二者的溶解度曲线图。

温度/℃ 20 40 60 80 100

溶解度/g 氯化钾 34.0 40.0 45.5 51.1 56.7

硝酸钾 31.6 63.9 110.0 169.0 246.0

(1)在溶解度曲线中,t1的取值范围应该为 20<t1<40 。

(2)若硝酸钾中含有少量的氯化钾,提纯硝酸钾的方法应该为 降温结晶或冷却热饱和溶液 。

(3)下列说法正确的是 AC (多选)。

A.P点表示t1℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度相等

B.t2℃时,A和B两种饱和溶液中溶剂的质量A比B少

C.t2℃时,要将接近饱和的B溶液变为饱和溶液可采取恒温蒸发溶剂的方法

D.将等质量的A和B两种溶液从t2℃降温到t1℃,A析出的晶体质量一定比B多

(1)t1℃时氯化钾和硝酸钾的溶解度相等,由表格中数值可知,溶解度相等必须是20<t1<40;

(2)硝酸钾的溶解度受温度影响较大,所以若硝酸钾中含有少量的氯化钾,提纯硝酸钾的方法应该为降温结晶或冷却热饱和溶液;

(3)A、由溶解度曲线可知,P点表示t1℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度相等,故A正确;

B、t2℃时,没有说明A和B两种饱和溶液的质量,不能判断含有溶剂质量多少,故B错;

C、t2℃时,要将接近饱和的B溶液变为饱和溶液可采取恒温蒸发溶剂或加入溶质的方法,故C正确;

D、将等质量的A和B两种饱和溶液从t2℃降温到t1℃,A析出的晶体质量一定比B多,没说溶液是否饱和,不能确定析出晶体多少,有可能都不析出晶体,故D错。

故答案为:(1)20<t1<40;

(2)降温结晶或冷却热饱和溶液;

(3)AC。

三.实验探究题(共5小题)

44.在做“观察水沸腾”的实验时,甲、乙、丙三组同学分别从A、B两套器材中任选一套来完成实验(实验室已准备多套A、B装置):

(1)甲组同学发现所测水的沸点高于100℃,他们选择的是 B (填“A”或“B”)套装置。

(2)乙、丙两同学选用了相同的实验装置,但水开始沸腾的时刻不同,他们绘制的沸腾图像如图C所示:a、b两个图像不同的原因是水的 质量 不同。

(3)通过分析图像C,请归纳出一条水沸腾时的特点 继续吸热,温度保持不变 。

(4)如图D、E中,符合水沸腾现象的图是 D 。

解:

(1)温度计根据液体热胀冷缩的原理制成的,液体的沸点与气压有关,气压越大沸点越高,加盖的气压高,沸点高,所测水的沸点高于100℃,他们选择的是图B装置;

(2)水的比热容相同,升高相同的温度,水的质量不同,水吸收热量不同,需要的时间不同;

(3)通过图C可知,水在沸腾时继续吸热,温度不变;

(4)D图气泡在上升过程中气泡体积增大,所以是沸腾时的情况。

故答案为:(1)B;(2)质量;(3)继续吸热,温度保持不变;(4)D。

45.图为甲、乙(均不含结晶水)两种固体物质在水中的溶解度曲线。

(1)t1℃时,甲的溶解度 等于 乙的溶解度(填“大于”或“小于”或“等于”)。

(2)t2℃时,100g水中溶解 15 g乙物质恰好达到饱和。

(3)某同学在t1℃时开始如图实验,得到相应的溶液A、B、C。在溶液A、B、C中,属于饱和溶液的是 B ;在溶液C中再加入25g甲后,充分搅拌,恢复到t2℃,所得溶液的质量为 140 g。

解:(1)t1℃时,甲的溶解度等于乙的溶解度。

故答案为:等于。

(2)t2℃时乙的溶解度是15g,100g水中溶解15g乙物质恰好达到饱和。

故答案为:15。

(3)t1℃时甲的溶解度是20g,在溶液A、B、C中,属于饱和溶液的是B;

t1℃时甲的溶解度是40g,在溶液C中再加入25g甲后,充分搅拌,恢复到t2℃,所得溶液的质量为100g+40g=140g。

故答案为:B;140。

46.科学兴趣小组为探究物质溶解性的影响因素,选择三种不同的物质的a,b,c分别加入到相同温度的水中,使之充分溶解,实验时,同学们将有关信息记录与下表中,并进行了分析与交流

实验1 实验2 实验3

物质种类 a b c

物质质量/克 40 40 40

水的质量/克 100 100 150

溶解情况 溶解 溶解 部分溶解

(1)有同学认为,由实验1、2可以看出该温度下,物质a,b在水中的溶解能力是相同的。你认为是否合理?并说明理由。 不合理,ab均完全溶解 。

(2)小组同学分析实验2,3后得出:在同一种溶剂中物质 b 的溶解能力更强些。

(3)如果要研究物质溶解性与溶剂种类的关系。设计实验方案时,必须控制为相同的因素有 ①②③⑤ 。(选填下列各项的序号)①温度;②溶质种类;③溶质质量:④溶剂种类;⑤溶剂质量

解:(1)将40g物质a、b放入100g的水中均溶解,无法判断出物质a、b在水中的溶解能力,所以不合理;

(2)由实验2,3知,b、c物质的质量相同,实验2中水的质量少,溶解的物质多,实验3中水的质量多,溶解的物质却少,由此可以得出:在同一种溶剂中物质b的溶解能力更强些;

(3)根据控制变量法知,如果要研究物质溶解性与溶剂种类的关系,需要控制溶质的质量和种类相同、溶剂的温度、质量相同,种类不同,故必须控制为相同的因素有①②③⑤。

故答案为:(1)不合理,ab均完全溶解;(2)b;(3)①②③⑤。

47.闷热的夏天,池塘里的鱼总是游到水面上,小明猜想可能与气体在水中溶解多少有关,为了探究“影响气体溶解能力大小的因素”。提出以下问题

(1)问题:温度是影响气体溶解能力大小的因素吗?假设:温度是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:取一杯雪碧,给它微微加热。

实验现象: 雪碧中有气泡冒出 。

得出结论:在一定条件下,温度越高,气体的溶解能力越小。

(2)问题 2:气压是影响气体溶解能力大小的因素吗?

假设:气压是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:按如图所示实验。

实验现象:①活塞往外拉时,观察到的现象是汽水中有较多气泡冒出。

②活塞往里推时,观察到的现象 无气泡冒出 。

得出结论: 在其他条件一定时,气压越大,气体的溶解能力越大 。

(3)闷热的夏天,池塘里的鱼总是游到水面上,解释这一现象发生的原因是 C 。

A.夏天的鱼特别喜欢在水面上

B.夏天水温高,鱼到水上面乘凉

C.夏天水温高,水中氧气少,鱼就游到水上面

D.夏天的水面上营养特别丰富,鱼就游到水上面

解:(1)问题:温度是影响气体溶解能力大小的因素吗?假设:温度是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:取一杯雪碧,给它微微加热。

实验现象:雪碧中有气泡冒出。

得出结论:在一定条件下,温度越高,气体的溶解能力越小。

(2)问题 2:气压是影响气体溶解能力大小的因素吗?

假设:气压是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:按如图所示实验。

实验现象:①活塞往外拉时,观察到的现象是汽水中有较多气泡冒出。

②活塞往里推时,观察到的现象是无气泡冒出。

得出结论:在其他条件一定时,气压越大,气体的溶解能力越大。

(3)气体的溶解度随着温度的升高而减小,夏季气温高,氧气在水中的溶解能力减弱,水中溶解的氧气减少,所以出现鱼浮头现象;

故答案为:(1)雪碧中有气泡冒出;

(2)无气泡冒出;在其他条件一定时,气压越大,气体的溶解能力越大;

(3)C。

48.将一种盐溶于水时,会使水的冰点(凝固点)降低,冰点降低多少与盐在溶液中的质量分数有关。如果将此盐溶液降温,则在零度以下某温度会析出冰。但当盐在溶液中的质量分数比较大时,在将溶液冷却的过程中先析出的固体不是冰而是盐的晶体。如图所示,横坐标为氯化钙溶液中溶质的质量分数,纵坐标为温度。

试填空或简答。

(1)氯化钙溶液可用作冷冻剂,当无水氯化钙与水混合的质量比为 3:7 时,冷却效果最好。(填写最简整数比)。

(2)将10℃时38%的氯化钙溶液降温到﹣40℃时,下列有关说法正确的是 CD (填序号)。

A.此时溶液处于不饱和状态

B.溶液中已经有冰析出

C.溶液中析出了氯化钙晶体

D.此时氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存

E.此时冰、氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存。

解:(1)用氯化钙溶液作冷冻剂,冷却效果最好的应该是使水凝固点最小的,由图可知,当氯化钙的质量分数为30%时水的凝固点最小,所以当氯化钙的质量分数为30%时溶液的冷却效果最好,此时无水氯化钙与水混合的质量比30%:70%=3:7。

(2)由图示可知,将10℃时38%的氯化钙溶液降温到﹣40℃时,氯化钙溶液的溶质的质量分数减小,说明溶液中有氯化钙晶体析出,此时溶液处于饱和状态,此时氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存;由图可知,﹣55℃时,才有冰析出,故此时溶液中没有冰析出;故CD正确。

故答案为:(1)3:7;(2)CD。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1-3节巩固练习

一.选择题

1.溶液是均一稳定的混合物,下列物质中不属于溶液的是( )

A.石灰水 B.碘液 C.食盐水 D.冰水混合物

2.下列关于物态变化的说法中不正确的是( )

A.湖面结冰,这是凝固现象

B.夏天在早晨的树叶上常有露珠产生,这是液化现象

C.冬天放在室外结冰的湿衣服也能干,这是凝华现象

D.人们常用酒精为高烧病人降温,这是蒸发现象

3.小科在四块玻璃板上各滴一滴水,进行如图所示的实验探究。关于本实验,下列说法不正确的是( )

A.实验中每滴水的质量要相同

B.对比甲和乙,可以得出水蒸发快慢与液体表面积的关系

C.对比乙和丙,可以得出水蒸发快慢与液体温度的关系

D.对比甲和丁,可以得出水蒸发快慢与液体表面空气流动速度的关系

4.中华诗词蕴含着丰富的物理知识,以下有关诗词中物态变化的分析,正确的是( )

A.“千里冰封,万里雪飘”,冰的形成是凝华现象

B.“雾里山疑失,雷鸣雨未休”,雾的形成是汽化现象

C.“青青园中葵,朝露待日晞”,露的形成是液化现象

D.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,霜的形成是凝固现象

5.在0℃的环境中,把一块0℃的冰投入到0℃的水中,将会发生的现象是( )

A.冰全部熔化 B.冰有少部分熔化

C.水有少部分凝固 D.冰和水的原有质量不变

6.用所学知识进行推理并做出判断是重要的学习方法之一,下列判断正确的是( )

A.一定温度下,某溶液达到饱和,该溶液一定是浓溶液

B.固体的溶解度大小只跟溶剂和溶质的性质有关

C.某硝酸钾饱和溶液,温度升高时,即使溶液质量不变,溶液组成也会改变

D.恒温蒸发某饱和溶液有晶体析出,过滤后的滤液中各部分的浓度和性质相同

7.如图所示,常温下两个烧杯,分别盛有冰块和热水,上方均盖有一块玻璃分别为a、b,过一会儿可明显看到( )

A.a、b两块玻璃外侧均有小水珠

B.a、b两块玻璃内侧均有小水珠

C.a块玻璃内侧,b块玻璃外侧有小水珠

D.a块玻璃外侧,b块玻璃内侧有小水珠

8.氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小.要想把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,具体措施有:①加入氢氧化钙;②升高温度;③降低温度;④加入水;⑤蒸发水.其中措施正确的是( )

A.①②④ B.①③④ C.①③⑤ D.①②⑤

9.下列关于溶液、悬浊液、乳浊液的说法:

①溶液一定是无色透明的液体;

②溶液是纯净物,而浊液是混合物;

③浊液对生产有害无利;

④浊液中分散的都是固体小颗粒;

⑤浊液都是不均一、不稳定的;

⑥在条件不变的情况下,溶液静置多久都不分层;

⑦由水和酒精构成的溶液中,酒精既可作溶质,也可作溶剂。

其中正确的是( )

A.①③④⑤⑥⑧ B.②⑤⑥⑧ C.③⑥⑦ D.⑤⑥

10.小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,整个过程不考虑水分蒸发。这是因为( )

A.溶液中溶剂质量增多 B.杯里溶液的浓度增大了

C.杯里溶液中的溶质质量增多 D.温度下降,蔗糖的溶解度变小

11.在温度计的玻璃泡上包上醮有酒精的棉花,如图2能反映温度计示数随时间变化情况的是(周围的温度不变)( )

A. B.

C. D.

12.某同学往如图所示的烧杯(用石蜡将烧杯和塑料片粘在一起)中加入一种固体物质,搅拌后,发现石蜡熔化,塑料片掉了下来。该同学加入的物质可能是( )

A.蔗糖 B.硝酸铵 C.氯化钠 D.氢氧化钠

13.加热一杯不饱和硝酸钾溶液,温度不断升高,蒸发溶剂,直至恰好析出晶体前。整个过程中,下列量不发生变化的是( )

A.溶液的质量 B.溶液的溶质质量分数

C.溶质的质量 D.硝酸钾的溶解度

14.雾、露、霜是我们熟悉的天气现象,它们形成时发生的物态变化分别是( )

A.液化、汽化、汽化 B.汽化、液化、凝华

C.液化、液化、凝华 D.汽化、汽化、凝固

15.将硝酸钾晶体溶解在水中配成溶液,为了提高硝酸钾的溶解度,下列操作可以实现的是( )

A.增加溶质的质量 B.升高溶液的温度

C.恒温蒸发溶剂 D.用玻璃棒快速搅拌

16.M克食盐与N克水混合振荡,形成的溶液质量是( )

A.一定等于(M+N)g B.一定小于(M+N)g

C.等于或小于(M+N)g D.无法判断

17.已知20℃时,100g水中最多溶解34gX物质,30℃时,100g水中最多溶解32gY物质,则X与Y的溶解度相比是( )

A.X=Y B.X<Y C.X>Y D.无法比较

18.一杯50℃、200克不饱和的硝酸钾溶液,逐渐恒温蒸发水时溶液质量的变化如表所示:由表可知该温度下,硝酸钾的溶解度为( )

实验次数 1 2 3 4

蒸发水的质量/克 5 5 5 5

剩余溶液的质量/克 195 190 184 176

A.40g B.50g C.60g D.100g

19.从粗盐中提纯氯化钠。研究小组要进一步提纯氯化钠,利用物质溶解度的不同进行分离是常用的分离思路。小明所在的小组想要研究20℃时氯化钠的溶解度。20℃时,四组同学分别取不同质量的氯化钠,逐渐加入到各盛有50克水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,然后分别称量剩余氯化钠的质量。记录数据如表;下列说法正确的是( )

实验小组 第一组 第二组 第三组 第四组

水的质量/克 50 50 50 50

所取氯化钠的质量/克 11 18 25 32

剩余氯化钠的质量/克 0 0 7 14

A.第三组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为1:2

B.第二组溶液的溶解度比第一组大

C.20℃时,50克氯化钠饱和溶液中含18克溶质

D.实验中只有第一组得到的是不饱和溶液

20.在100克蒸馏水中加入一定量的氢氧化钠固体,不断搅拌,此过程的温度变化如图所示,其中a、c两点时观察到溶液中有固体存在,而b点时固体完全消失。已知氢氧化钠的溶解度随温度升高而增大,则下列说法正确的是( )

A.氢氧化钠固体溶于水会吸收热量 B.a、c两点时,氢氧化钠的溶解度相同

C.b点时,溶液一定是不饱和溶液 D.a、d两点时,溶液质量相等

21.将一不饱和溶液进行恒温蒸发水20克,析出晶体(不含结晶水)2克;若向原溶液投入该晶体7克后,发现溶液中有1克晶体不能溶解,求该温度下该溶质的溶解度为( )

A.15克 B.30克 C.45克 D.40克

22.如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线,下列说法中正确的是 )

A.P点表示甲、丙两种物质的饱和溶液质量相等

B.t1℃时,乙物质的饱和溶液,升温至t2℃时仍是饱和溶液

C.t1℃时,甲物质的饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为1:4

D.将三种物质的溶液从t2℃降至t1℃,析出晶体最多的是甲物质

23.如图是甲、乙两种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线,下列叙述错误的是( )

A.t1℃时,甲和乙的溶解度相等,均为40g

B.t1℃时,甲、乙的两种溶液溶质的质量分数相等

C.将乙的不饱和溶液降温可能转化为饱和溶液

D.t1℃时,将700g甲的饱和溶液升温到t2℃并蒸发掉300g水可得甲的饱和溶液

24.在t℃时,物质A的溶液蒸发掉a克水,当温度回到t℃时析出溶质b克,将剩下的溶液再蒸发掉a克水后当温度回到t℃时又析出溶质c克(c≠b),则在t℃时A物质溶解度为( )

A.克 B.克

C.克 D.克

25.现对某物质A的溶液进行恒温蒸发,若蒸发10克水析出a克固体,若蒸发20克水析出b克固体,若蒸发30克水析出c克固体.则下列各关系式正确的是( )

A.c=a+b B.c=2b﹣a C.c=2b+a D.c=2a+b

26.如图所示的曲线是某固体饱和溶液的浓度(即溶质质量分数)随温度变化的曲线,M、N两点分别表示该固体形成的两份溶液在不同温度时的浓度。当条件改变时,M、N两点的位置可能也随之变化。已知彩该固体从溶液中析出时不带结晶水,则下列判断中错误的是( )

A.恒温下加水稀释时,M、N点均不动

B.都升温10℃后,M、N点均水平向右移

C.都降温10℃后,M点沿曲线向左下移,N点向左平移

D.恒温蒸发溶剂时,M点不动,N点上移至曲线后保持不动

二.填空题

27.去年水利工程的一个重点工作是推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。据图回答:

(1)“南水北调”工程主要改变了水循环环节中的 ;

(2)海洋水体和陆地水体联系的重要一环是A。A表示的过程是 。

28.端午节有食粽的习俗。刚煮好粽子,打开锅盖取粽子时,要防被水蒸气烫伤,因为水蒸气除温度高外,其液化还会 (填“吸热”或“放热”);吃不完的粽子放入冰箱冷冻后再取出时,粽子表面会出现一层白霜,试说明白霜的形成过程。 。

29.将一瓶冰冻的矿泉水放在桌上,瓶内冰块逐渐熔化的过程中,瓶内水的温度 (填“升高”、“降低”或“不变”);寒冬,坐满人的汽车门窗紧闭,水蒸气液化成小水珠附着在玻璃车窗的 _______(选择“内侧”、“外侧”、“内、外侧”)。

30.利用干冰进行人工降雨的原理:喷撒在高空的干冰极易 ,吸收大量的热,导致周围温度急剧下降。高空中的水蒸气遇冷, 成小水滴或者 成小冰晶(前三空填物态变化),形成小水滴和小冰晶的混合物——云。云越来越厚,小水滴和小冰晶下降,下降过程中小冰晶 _______(填“吸收”或“放出”)热量熔化成水,和原来的小水滴一块落下,于是就成了雨。

31.小杨看了中央台《舌尖上的中国》之后,向妈妈展示刚学到的厨艺,他点燃燃气灶,开始烹饪,供燃气灶燃烧的石油气是通过 的方法液化成液态储存在钢瓶中的,为了使气体液化除了采用上述该方法外还有 的方法。

32.将少量的①植物油、②粉笔灰、③食盐、④白糖、⑤泥沙、⑥肥皂水,分别加入适量水中,充分振荡后,其中 形成悬浊液, 形成溶液(填序号)。

33.指出下列溶液中的溶质和溶剂。

(1)氢氧化钙水溶液中,溶质是 ,溶剂是 。

(2)医用酒精溶液中,溶质是 ,溶剂是 。

(3)白磷溶解在二硫化碳液体中所得的溶液里,溶质是 ,溶剂是 。

34.在北京冬奥会上,中国选手高亭宇以34秒32的成绩打破奥运纪录获得男子速滑金牌。

(1)冰鞋上的冰刀的刃口很窄,一个质量为50kg的人穿上冰鞋,他对冰面的压强高达十个左右标准大气压。零度以下的冰在冰刀的作用下熔化成水。冰刀下面薄薄的一层水可以起到润滑作用,它减小了冰刀与冰面之间的摩擦。根据上述资料推测:冰面受到的压强增大时,冰的熔点将 _________(“降低”、“不变”或“升高”)。

(2)滑冰比赛时,为了消除冰刀滑行造成的划痕,常需进行“补冰”。“补冰”时,工作人员在冰面上浇水,并向浇水处喷撒干冰(固态二氧化碳)。“补冰”时干冰的作用是 。

35.如图所示是a、b、c三种物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,请你回答:

(1)0℃时,a、b、c三种物质中溶解度最大的是 ;

(2)将t1℃时三种物质的饱和溶液升温至t2℃时,首先析出晶体的是 ;

(3)t2℃时,将30克a物质加入到50克水中充分溶解,所形成溶液的质量是 克。

(4)t2℃时,等质量的水分别配成a、b、c三种物质的饱和溶液,所得溶液质量分数关系由大到小的是 。

36.某实验小组对不同条件下的硝酸钾的溶解情况进行了以下实验。在甲、乙、丙三个烧杯中放入20g硝酸钾晶体,再分别加入50.0g冷水、热水与酒精,充分搅拌后(保持各自的温度不变),结果如图所示。

(1)判断甲烧杯中溶液是饱和溶液的依据是 。

(2)利用甲、丙两个烧杯及里面的溶液,我们可以研究物质溶解度大小与 有关。

(3)将乙烧杯中的溶液降温到t1℃时,刚好达到饱和状态,再往乙烧杯中加入10g水,改变温度至t2℃时,溶液又恰好达到饱和状态,则t1 t2(填“>”、“<”或“=”)。

37.如表是硝酸钾、氯化钠在不同温度下的溶解度。

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

硝酸钾(g) 13.3 20.9 32 45.8 64 85.5 110 138 169 202 246

氯化钠(g) 35.7 35.8 36 36.3 36.6 37 37.3 37.8 38.4 39 39.8

(1)20℃时,硝酸钾的溶解度是 。

(2)硝酸钾溶液中含有少量氯化钠时,可通过 的方法提纯。

(3)对(2)中析出的晶体和剩余溶液描述正确的是 (填编号)。

A.剩余溶液一定是硝酸钾饱和溶液

B.剩余溶液一定是氯化钠不饱和溶液

C.上述方法可以将两者完全分离

D.在析出的过程中,硝酸钾的溶质质量分数越来越小

(4)在一定温度下,将含55克硝酸钾、18克氯化钠的混合物完全溶解在50克水中。改变温度使硝酸钾析出,氯化钠不析出,则温度T(℃)的范围是 (硝酸钾和氯化钠溶解度互不影响)。

38.如图为甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线图,请回答下列问题。

(1)Q点的含义是 ;

(2)若使接近饱和的丙溶液转变成饱和溶液,可采取的方法是 (任写一种方法);

(3)甲中含少量乙时,可通过 的方法提纯甲;

(4)t2℃时,将35g甲加入到50g水中,充分搅拌后,所形成溶液的质量为 g;

(5)将t2℃的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液降温至t1℃,所得三种溶液溶质质量分数关系正确的是 (填选项字母)。

A.甲=丙<乙 B.甲=乙>丙 C.乙>甲>丙

39.20℃时,将等质量的甲、乙两种固体物质,分别加入到盛有100g水的烧杯中,充分搅拌后现象如图1,加热到50℃时现象如图2,甲、乙两种物质的溶解度曲线如图3.请结合图示回答下列问题:

(1)图1中一定为饱和溶液的是 。

(2)图2中甲、乙两溶液中溶质质量分数的大小关系为 。

(3)图3中表示乙的溶解度曲线是 ;

(4)P点表示的含义是 。

40.实验室有一瓶无色液体,如图所示,已知可能是氯化钠和氢氧化钠溶液中的一种,因保管不当,其残缺的标签中只剩下“钠”和“30%(质量分数)”字样。小科查阅了室温(20℃)时两种物质的溶解度的数据如下表:

物质 氯化钠 氢氧化钠

溶解度(g/100g水) 36 109

根据试剂瓶上的标签和查阅的资料,小科判断出这瓶试剂不可能是 ,请说明原因。答: 。

41.如图为a、b、c三种固体物质的溶解度曲线。

(1)t1℃时,三种物质溶解度的大小顺序是 。

(2)t2℃时,将等质量的b、c两物质加水溶解配制成饱和溶液,所得溶液的质量大小关系为mb _____mc(填“>”“<”或“=”)

(3)t2℃时,将55gb加入50g水中充分溶解,所得溶液的质量为 g

(4)把b物质的不饱和溶液变为饱和溶液,下列说法正确的是 。

A.溶剂的质量只能变小 B.溶质质量分数一定变大

C.溶质的质量可能变大 D.溶液的质量必然改变

E.该饱和溶液还可以溶解其他溶质

A、B、C 三个烧杯中盛有相同质量的水(其中A、C烧杯中水温为10℃,B烧杯中水温为30℃,不考虑溶解过程中温度的变化),分别加入甲、乙两物质各10g,充分溶解后所得现象如图1所示,试回答:

(1)你认为 烧杯中的溶液可能是不饱和溶液。

(2)如图2是甲、乙两种物质的溶解度曲线图,按图分析,10℃时A、C烧杯中未溶解的溶质质量关系是 (填“相等”或“不相等”)。其它条件不变,将C烧杯中的温度升到50℃时,C烧杯中的溶液是 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(3)若将A烧杯中的溶质全部溶解,可采用的方法有:

① ;② 。

43.如表是氯化钾和硝酸钾的溶解度表格,如图是二者的溶解度曲线图。

温度/℃ 20 40 60 80 100

溶解度/g 氯化钾 34.0 40.0 45.5 51.1 56.7

硝酸钾 31.6 63.9 110.0 169.0 246.0

(1)在溶解度曲线中,t1的取值范围应该为 。

(2)若硝酸钾中含有少量的氯化钾,提纯硝酸钾的方法应该为 。

(3)下列说法正确的是 (多选)。

A.P点表示t1℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度相等

B.t2℃时,A和B两种饱和溶液中溶剂的质量A比B少

C.t2℃时,要将接近饱和的B溶液变为饱和溶液可采取恒温蒸发溶剂的方法

D.将等质量的A和B两种溶液从t2℃降温到t1℃,A析出的晶体质量一定比B多

三.实验探究题

44.在做“观察水沸腾”的实验时,甲、乙、丙三组同学分别从A、B两套器材中任选一套来完成实验(实验室已准备多套A、B装置):

(1)甲组同学发现所测水的沸点高于100℃,他们选择的是 (填“A”或“B”)套装置。

(2)乙、丙两同学选用了相同的实验装置,但水开始沸腾的时刻不同,他们绘制的沸腾图像如图C所示:a、b两个图像不同的原因是水的 不同。

(3)通过分析图像C,请归纳出一条水沸腾时的特点 。

(4)如图D、E中,符合水沸腾现象的图是 。

45.图为甲、乙(均不含结晶水)两种固体物质在水中的溶解度曲线。

(1)t1℃时,甲的溶解度 乙的溶解度(填“大于”或“小于”或“等于”)。

(2)t2℃时,100g水中溶解 g乙物质恰好达到饱和。

(3)某同学在t1℃时开始如图实验,得到相应的溶液A、B、C。在溶液A、B、C中,属于饱和溶液的是 ;在溶液C中再加入25g甲后,充分搅拌,恢复到t2℃,所得溶液的质量为 _ g。

46.科学兴趣小组为探究物质溶解性的影响因素,选择三种不同的物质的a,b,c分别加入到相同温度的水中,使之充分溶解,实验时,同学们将有关信息记录与下表中,并进行了分析与交流

实验1 实验2 实验3

物质种类 a b c

物质质量/克 40 40 40

水的质量/克 100 100 150

溶解情况 溶解 溶解 部分溶解

(1)有同学认为,由实验1、2可以看出该温度下,物质a,b在水中的溶解能力是相同的。你认为是否合理?并说明理由。 。

(2)小组同学分析实验2,3后得出:在同一种溶剂中物质 的溶解能力更强些。

(3)如果要研究物质溶解性与溶剂种类的关系。设计实验方案时,必须控制为相同的因素有 。(选填下列各项的序号)①温度;②溶质种类;③溶质质量:④溶剂种类;⑤溶剂质量

47.闷热的夏天,池塘里的鱼总是游到水面上,小明猜想可能与气体在水中溶解多少有关,为了探究“影响气体溶解能力大小的因素”。提出以下问题

(1)问题:温度是影响气体溶解能力大小的因素吗?假设:温度是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:取一杯雪碧,给它微微加热。

实验现象: 。

得出结论:在一定条件下,温度越高,气体的溶解能力越小。

(2)问题 2:气压是影响气体溶解能力大小的因素吗?

假设:气压是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:按如图所示实验。

实验现象:①活塞往外拉时,观察到的现象是汽水中有较多气泡冒出。

②活塞往里推时,观察到的现象 。

得出结论: 。

(3)闷热的夏天,池塘里的鱼总是游到水面上,解释这一现象发生的原因是 。

A.夏天的鱼特别喜欢在水面上

B.夏天水温高,鱼到水上面乘凉

C.夏天水温高,水中氧气少,鱼就游到水上面

D.夏天的水面上营养特别丰富,鱼就游到水上面

48.将一种盐溶于水时,会使水的冰点(凝固点)降低,冰点降低多少与盐在溶液中的质量分数有关。如果将此盐溶液降温,则在零度以下某温度会析出冰。但当盐在溶液中的质量分数比较大时,在将溶液冷却的过程中先析出的固体不是冰而是盐的晶体。如图所示,横坐标为氯化钙溶液中溶质的质量分数,纵坐标为温度。

试填空或简答。

(1)氯化钙溶液可用作冷冻剂,当无水氯化钙与水混合的质量比为 时,冷却效果最好。__________(填写最简整数比)。

(2)将10℃时38%的氯化钙溶液降温到﹣40℃时,下列说法正确的是 (填序号)。

A.此时溶液处于不饱和状态 B.溶液中已经有冰析出

C.溶液中析出了氯化钙晶体 D.此时氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存

E.此时冰、氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存。

参考答案与试题解析

一.选择题(共26小题)

1.溶液是均一稳定的混合物,下列物质中不属于溶液的是( )

A.石灰水 B.碘液 C.食盐水 D.冰水混合物

解:A、石灰水是均一、稳定的混合物,属于溶液,故A错;

B、碘液是均一、稳定的混合物,属于溶液,故B错;

C、食盐水是均一、稳定的混合物,属于溶液,故C错;

D、冰水混合物是由一种物质组成,属于纯净物,不属于溶液,故D正确。

故选:D。

2.下列关于物态变化的说法中不正确的是( )

A.湖面结冰,这是凝固现象

B.夏天在早晨的树叶上常有露珠产生,这是液化现象

C.冬天放在室外结冰的湿衣服也能干,这是凝华现象

D.人们常用酒精为高烧病人降温,这是蒸发现象

解:A、湖面结冰,这是水的凝固现象,故A正确;

B、树叶上常有露珠产生,这是水蒸气的液化现象,故B正确;

C、冬天放在室外结冰的湿衣服也能干,这是冰的升华现象,故C不正确;

D、常用酒精为高烧病人降温,这是因为酒精蒸发吸热,故D正确。

故选:C。

3.小科在四块玻璃板上各滴一滴水,进行如图所示的实验探究。关于本实验,下列说法不正确的是( )

A.实验中每滴水的质量要相同

B.对比甲和乙,可以得出水蒸发快慢与液体表面积的关系

C.对比乙和丙,可以得出水蒸发快慢与液体温度的关系

D.对比甲和丁,可以得出水蒸发快慢与液体表面空气流动速度的关系

解:A.水蒸发的快慢与多个因素有关,由采用控制变量法可知,实验中每滴水的质量要相同,故A正确;

B.通过甲、乙两图的对比,可以得出水滴表面积越大,蒸发越快,故B正确;

C.通过乙、丙两图的对比可知,水滴的表面积和温度都不相同,存在两个变量,所以不能得出水蒸发快慢与液体温度的关系,故C错误;

D.通过甲、丁两图的对比,可以得出水滴上空气流动速度越快,蒸发越快,故D正确。

故选:C。

4.中华诗词蕴含着丰富的物理知识,以下有关诗词中物态变化的分析,正确的是( )

A.“千里冰封,万里雪飘”,冰的形成是凝华现象

B.“雾里山疑失,雷鸣雨未休”,雾的形成是汽化现象

C.“青青园中葵,朝露待日晞”,露的形成是液化现象

D.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,霜的形成是凝固现象

解:

A、冰是固态,水是液态,水变成冰属于凝固现象,故A错误;

B、雾是空气中的水蒸气温度降低变成了小水珠,是液化现象,故B错误;

C、露水是空气中的水蒸气遇冷形成的小水珠,属于液化现象,故C正确;

D、霜是空气中的水蒸气温度降低直接变成了小冰晶,属于凝华现象,故D错误。

故选:C。

5.在0℃的环境中,把一块0℃的冰投入到0℃的水中,将会发生的现象是( )

A.冰全部熔化 B.冰有少部分熔化

C.水有少部分凝固 D.冰和水的原有质量不变

解:把一块0℃的冰投入0℃的水里(周围气温也是0℃),因为没有温度差就没有热传递,冰因不能吸收热量所以不能继续熔化。

故选:D。

6.用所学知识进行推理并做出判断是重要的学习方法之一,下列判断正确的是( )

A.一定温度下,某溶液达到饱和,该溶液一定是浓溶液

B.固体的溶解度大小只跟溶剂和溶质的性质有关

C.某硝酸钾饱和溶液,温度升高时,即使溶液质量不变,溶液组成也会改变

D.恒温蒸发某饱和溶液有晶体析出,过滤后的滤液中各部分的浓度和性质相同

解:A、一定温度下,某溶液达到饱和,该溶液不一定是浓溶液,可能是稀溶液,如氢氧化钙溶液,故错误;

B、物质的溶解性跟溶剂和溶质的性质有关,而固体物质的溶解度受温度的影响,故错误;

C、溶液质量不变说明溶质溶剂的量未发生变化,也就是溶液的组成未发生变化,故错误;

D、恒温蒸发某饱和溶液,有晶体析出,仍是该温度下的饱和溶,各部分的浓度和性质相同,故正确;

故选:D。

7.如图所示,常温下两个烧杯,分别盛有冰块和热水,上方均盖有一块玻璃分别为a、b,过一会儿可明显看到( )

A.a、b两块玻璃外侧均有小水珠

B.a、b两块玻璃内侧均有小水珠

C.a块玻璃内侧,b块玻璃外侧有小水珠

D.a块玻璃外侧,b块玻璃内侧有小水珠

解:a杯中放的是冰块,杯外的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃的外表面;

b杯中装的是热水,杯内温度高,杯内的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在玻璃的内表面。

故选:D。

8.氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小.要想把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,具体措施有:①加入氢氧化钙;②升高温度;③降低温度;④加入水;⑤蒸发水.其中措施正确的是( )

A.①②④ B.①③④ C.①③⑤ D.①②⑤

解:向接近饱和的溶液中增加溶质或蒸发溶剂都可以使溶液变成饱和溶液,故把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,可以采取:①加入氢氧化钙、⑤蒸发水的方法;

由于氢氧化钙的溶解度随温度升高而减小,升高温度后氢氧化钙的溶解度变小,故把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和,还可以采取②升高温度的方法。

故①②⑤符合题意。

故选:D。

9.下列关于溶液、悬浊液、乳浊液的说法:

①溶液一定是无色透明的液体;

②溶液是纯净物,而浊液是混合物;

③浊液对生产有害无利;

④浊液中分散的都是固体小颗粒;

⑤浊液都是不均一、不稳定的;

⑥在条件不变的情况下,溶液静置多久都不分层;

⑦由水和酒精构成的溶液中,酒精既可作溶质,也可作溶剂。

其中正确的是( )

A.①③④⑤⑥⑧ B.②⑤⑥⑧ C.③⑥⑦ D.⑤⑥

解:①溶液不一定是无色的,例如硫酸铜溶液,故①错;

②溶液、浊液都属于混合物,故②错;

③浊液在工农业生产中具有重要作用,故③错;

④乳浊液中分散的是小液滴,悬浊液中分散的是固体颗粒,故④错;

⑤浊液是不均一、不稳定的混合物,故⑤正确;

⑥溶液是均一、稳定的混合物,在条件不变的情况下,溶液静置多久都不分层,故⑥正确;

⑦由水和其它物质形成的溶液中,水是溶剂,故⑦错;

故选:D。

10.小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,整个过程不考虑水分蒸发。这是因为( )

A.溶液中溶剂质量增多

B.杯里溶液的浓度增大了

C.杯里溶液中的溶质质量增多

D.温度下降,蔗糖的溶解度变小

解:A、小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,整个过程不考虑水分蒸发,溶剂的质量不变,故选项错误。

B、小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,整个过程不考虑水分蒸发,溶质质量减少,溶剂的质量不变,则杯里溶液的浓度变小了,故选项错误。

C、小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,杯里溶液中的溶质质量减少,故选项错误。

D、小科在家里用开水配制了一杯浓糖水,放置一会儿后,发现杯底有蔗糖固体析出,是因为温度下降,蔗糖的溶解度变小,有蔗糖晶体析出,故选项正确。

故选:D。

11.在温度计的玻璃泡上包上醮有酒精的棉花,如图2能反映温度计示数随时间变化情况的是(周围的温度不变)( )

A. B.

C. D.

解:酒精蒸发吸热,能使它附着的温度计温度下降;随着酒精的迅速蒸发掉后,受空气温度的影响,温度计的示数又会上升,直到和周围温度示数相同时,不再上升;A图象与事实相符合。

故选:A。

12.某同学往如图所示的烧杯(用石蜡将烧杯和塑料片粘在一起)中加入一种固体物质,搅拌后,发现石蜡熔化,塑料片掉了下来。该同学加入的物质可能是( )

A.蔗糖 B.硝酸铵 C.氯化钠 D.氢氧化钠

解:A、蔗糖溶于水既不放出热量,也不吸收热量,溶液温度不变,故A错;

B、硝酸铵溶于水吸收热量,使溶液温度降低,故B错;

C、氯化钠溶于水既不放出热量,也不吸收热量,溶液温度不变,故C错;

D、氢氧化钠溶于水放出热量,使溶液温度升高,故D正确。

故选:D。

13.加热一杯不饱和硝酸钾溶液,温度不断升高,蒸发溶剂,直至恰好析出晶体前。整个过程中,下列量不发生变化的是( )

A.溶液的质量 B.溶液的溶质质量分数

C.溶质的质量 D.硝酸钾的溶解度

解:A.随着溶剂的蒸发,溶液的质量减少,故错误;

B.随着溶剂的蒸发,溶质的质量不变,而溶液的质量减少,所以溶液的溶质质量分数增大,故错误;

C.此过程蒸发溶剂,直至恰好析出晶体前,没有晶体析出,所以溶液中溶质的质量没有改变,故正确;

D.硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大,由于该操作中温度不断升高,所以硝酸钾的溶解度增大,故错误。

故选:C。

14.雾、露、霜是我们熟悉的天气现象,它们形成时发生的物态变化分别是( )

A.液化、汽化、汽化 B.汽化、液化、凝华

C.液化、液化、凝华 D.汽化、汽化、凝固

解:雾是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴。露是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴。

霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶。

故ABD错误,C正确。

故选:C。

15.将硝酸钾晶体溶解在水中配成溶液,为了提高硝酸钾的溶解度,下列操作可以实现的是( )

A.增加溶质的质量 B.升高溶液的温度

C.恒温蒸发溶剂 D.用玻璃棒快速搅拌

解:A.增加溶质的质量,会让硝酸钾溶液,但不会改变硝酸钾的溶解度,故选项错误;

B.硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大,升高温度可以增大硝酸钾的溶解度,故选项正确;

C.恒温蒸发溶剂不会改变硝酸钾的溶解度,故选项错误;

D.用玻璃棒快速搅拌会加速硝酸钾溶解,但不会改变硝酸钾的溶解度,故选项错误。

故选:B。

16.M克食盐与N克水混合振荡,形成的溶液质量是( )

A.一定等于(M+N)g B.一定小于(M+N)g

C.等于或小于(M+N)g D.无法判断

解:A、M克食盐与N克水混合振荡,若食盐不能全部溶解,即食盐有剩余,形成溶液的质量小于(M+N)g,故选项说法错误。

B、M克食盐与N克水混合振荡,若食盐全部溶解,形成的溶液质量是等于(M+N)g,故选项说法错误。

C、M克食盐与N克水混合振荡,食盐可能全部溶解,也可能不能全部溶解,即食盐有剩余,则形成溶液的质量等于或小于(M+N)g,故选项说法正确。

D、形成溶液的质量等于或小于(M+N)g,而不是无法判断,故选项说法错误。

故选:C。

17.已知20℃时,100g水中最多溶解34gX物质,30℃时,100g水中最多溶解32gY物质,则X与Y的溶解度相比是( )

A.X=Y B.X<Y C.X>Y D.无法比较

解:20℃时,100g水中最多溶解34gX物质,说明20℃时X物质的溶解度为34g;30℃时,100g水中最多溶解32gY物质,说明30℃时Y物质的溶解度为32g;不知道二者溶解度受温度是怎么影响的,并且温度也不一样,无法比较溶解度的大小。

故选:D。

18.一杯50℃、200克不饱和的硝酸钾溶液,逐渐恒温蒸发水时溶液质量的变化如表所示:由表可知该温度下,硝酸钾的溶解度为( )

实验次数 1 2 3 4

蒸发水的质量/克 5 5 5 5

剩余溶液的质量/克 195 190 184 176

A.40g B.50g C.60g D.100g

解:第1次实验蒸发5g后,溶液的质量变成195g,无法判断所得溶液是否饱和;第2次又蒸发5g后,溶液的质量变成190g,说明第1次所得溶液为不饱和溶液,而无法证明第2次所得溶液是否饱和;第3次又蒸发5g后,溶液的质量变成184g,说明第3次所得溶液为饱和溶液;第4次又蒸发5g后,溶液的质量变成176g,由此可知,该温度下,5g水中的最多能溶解硝酸钾的质量为184g﹣5g﹣176g=3g,设该温度下硝酸钾的溶解度为x,则:

x=60g

故选:C。

19.从粗盐中提纯氯化钠。研究小组要进一步提纯氯化钠,利用物质溶解度的不同进行分离是常用的分离思路。小明所在的小组想要研究20℃时氯化钠的溶解度。20℃时,四组同学分别取不同质量的氯化钠,逐渐加入到各盛有50克水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,然后分别称量剩余氯化钠的质量。记录数据如表;下列说法正确的是( )

实验小组 第一组 第二组 第三组 第四组

水的质量/克 50 50 50 50

所取氯化钠的质量/克 11 18 25 32

剩余氯化钠的质量/克 0 0 7 14

A.第三组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为1:2

B.第二组溶液的溶解度比第一组大

C.20℃时,50克氯化钠饱和溶液中含18克溶质

D.实验中只有第一组得到的是不饱和溶液

解:20℃时,四个实验小组分别取不同质量的NaCl,逐渐加入到各盛有50g水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,由称量剩余NaCl的质量,50g水中最多能溶解氯化钠18g,溶液达到饱和状态。

A、20℃时,50g水中含有18gNaCl,第三组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为(25﹣7):50=9:25,故选项说法错误。

B、溶解度是在一定温度下,某固体溶质在100g溶剂里达到饱和状态所溶解的溶质质量,相同温度下,NaCl在水里的溶解度与溶质的质量无关,故选项说法错误。

C、20℃时,50g水中含有18gNaCl,所以68gNaCl饱和溶液中含有18gNaCl,故选项说法错误。

D、实验中第一组是50g水中的溶解有11g,是该温度下的不饱和溶液;其他三组均为50g水中溶解了18g氯化钠,得到的均为该温度下的饱和溶液,故选项说法正确。

故选:D。

20.在100克蒸馏水中加入一定量的氢氧化钠固体,不断搅拌,此过程的温度变化如图所示,其中a、c两点时观察到溶液中有固体存在,而b点时固体完全消失。已知氢氧化钠的溶解度随温度升高而增大,则下列说法正确的是( )

A.氢氧化钠固体溶于水会吸收热量

B.a、c两点时,氢氧化钠的溶解度相同

C.b点时,溶液一定是不饱和溶液

D.a、d两点时,溶液质量相等

解:A、由图象可知氢氧化钠溶于水放出热量,故A错误;

B、a、c两点时,温度相同,都有没有溶解的NaOH,所以a、c两点时,NaOH的溶解度相同,故B正确;

C、b点固体完全消失,可能是饱和溶液,也可能是不饱和溶液,故C错误;

D、根据题意,如图a、c两点观察到溶液中有固体存在,b点固体完全消失,氢氧化钠固体物质的溶解度随温度的升高而增大。根据题意分析可知整个溶解过程中溶剂质量不变;a、c两点温度高于d点温度,d点温度低,因此d点溶解度也更小。a、c两点溶液都有固体剩余,属于饱和溶液;由于d点溶解度更小,所以剩余的固体量更多,a、d两点时,溶液质量不相等,故D错误。

故选:B。

21.将一不饱和溶液进行恒温蒸发水20克,析出晶体(不含结晶水)2克;若向原溶液投入该晶体7克后,发现溶液中有1克晶体不能溶解,求该温度下该溶质的溶解度为( )

A.15克 B.30克 C.45克 D.40克

解:若向原溶液投入该晶体7克后,发现溶液中有1克晶体不能溶解,说明原溶液中加入6g晶体恰好饱和;恒温蒸发水20克,析出晶体(不含结晶水)2克,所以20g水中能溶解溶质的质量2g+6g=8g,所以该温度下,100g水中能溶解40g晶体,在该温度下,该溶质的溶解度是40g。

故选:D。

22.如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线,下列说法中正确的是 )

A.P点表示甲、丙两种物质的饱和溶液质量相等

B.t1℃时,乙物质的饱和溶液,升温至t2℃时仍是饱和溶液

C.t1℃时,甲物质的饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为1:4

D.将三种物质的溶液从t2℃降至t1℃,析出晶体最多的是甲物质

解:A、P点表示甲、丙两种物质的饱和溶液的溶质质量分数相等,故A错误;

B、乙物质的溶解度随温度的升高而增大,所以t1℃时,乙物质的饱和溶液,升温至t2℃时会变成不饱和溶液,故B错误;

C、t1℃时,甲物质的溶解度是25g,所以甲物质的饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为25g:100g=1:4,故C正确;

D、将三种物质的溶液质量不能确定,所以从t2℃降至t1℃,析出晶体的多少不能确定,故D错误。

故选:C。

23.如图是甲、乙两种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线,下列叙述错误的是( )

A.t1℃时,甲和乙的溶解度相等,均为40g

B.t1℃时,甲、乙的两种溶液溶质的质量分数相等

C.将乙的不饱和溶液降温可能转化为饱和溶液

D.t1℃时,将700g甲的饱和溶液升温到t2℃并蒸发掉300g水可得甲的饱和溶液

解:A、t1℃时,甲和乙的溶解度相等,均为40g正确,因为在该温度下,甲和乙有交点,正确但不符合题意,故选项错误;

B、t1℃时,甲、乙的两种溶液溶质的质量分数相等错误,因为没有指明是饱和溶液,错误符合题意,故选项正确;

C、将乙的不饱和溶液降温可能转化为饱和溶液正确,正确但不符合题意,故选项错误;

D、t1℃时,将700g甲的饱和溶液中溶质的质量=700g×=200g,升温到t2℃并蒸发掉300g水可得甲的饱和溶液正确,因为在t2℃时,甲的溶解度是100g,正确但不符合题意,故选项错误;

故选:B。

24.在t℃时,物质A的溶液蒸发掉a克水,当温度回到t℃时析出溶质b克,将剩下的溶液再蒸发掉a克水后当温度回到t℃时又析出溶质c克(c≠b),则在t℃时A物质溶解度为( )

A.克 B.克

C.克 D.克

解:“物质A的溶液蒸发掉a克水,当温度回到t℃时析出溶质b克,将剩下的溶液再蒸发掉a克水后当温度回到t℃时又析出溶质c克(c≠b)”,可整理推得:析出晶体以后溶液就饱和了,比较两次蒸发可以发现,说明a克水和c克晶体组成的溶液是饱和溶液。设该温度时某物质的溶解度为x。

则

x=

故选:B。

25.现对某物质A的溶液进行恒温蒸发,若蒸发10克水析出a克固体,若蒸发20克水析出b克固体,若蒸发30克水析出c克固体.则下列各关系式正确的是( )

A.c=a+b B.c=2b﹣a C.c=2b+a D.c=2a+b

解:根据题意可知第一次蒸发后有固体析出,所得溶液一定为饱和溶液。

第二次蒸发可以看作是第一次蒸发后,继续蒸发10g水,又析出了固体(b﹣a)g

第三次蒸发可以看作是第二次蒸发后,继续蒸发10g水,根据溶解度的概念,可知饱和溶液在恒温下析出的晶体的质量和蒸发的溶剂成正比,所以又析出的固体质量也是(b﹣a)g。

所以蒸发30g水析出的固体的质量c就应该等于第二次析出的固体质量加上饱和溶液蒸发10g水析出的固体质量(b﹣a)g

即c=b+(b﹣a)=2b﹣a

故选:B。

26.如图所示的曲线是某固体饱和溶液的浓度(即溶质质量分数)随温度变化的曲线,M、N两点分别表示该固体形成的两份溶液在不同温度时的浓度。当条件改变时,M、N两点的位置可能也随之变化。已知彩该固体从溶液中析出时不带结晶水,则下列判断中错误的是( )

A.恒温下加水稀释时,M、N点均不动

B.都升温10℃后,M、N点均水平向右移

C.都降温10℃后,M点沿曲线向左下移,N点向左平移

D.恒温蒸发溶剂时,M点不动,N点上移至曲线后保持不动

解:A、由于加水稀释并不影响物质的溶解度,但溶液中溶质的质量分数变小了,因此两点应是向下移动了,故A说法错误;

B、由于该物质的溶解度随温度的升高而增大,因此升温时,M代表的饱和溶液就会变成不饱和溶液,而N点代表的不饱和溶液就会变得更不饱和,但升温后两溶液中的各个量没有发生变化,即溶液中溶质的质量分数并没有发生变化,故B说法正确;

C、降温时,M点代表的饱和溶液中就会有晶体析出,溶液中溶质的质量分数就会减小,但溶液仍旧是饱和溶液,因此M点会沿曲线向左下移;而N点代表的不饱和溶液则会逐渐的变成饱和溶液,直至有晶体析出,因此N点先是向左平移,然后沿曲线向左下移;故C说法正确;

D、由于是在温度不变的情况下蒸发溶剂,因此M点代表的饱和溶液中溶质的质量分数不会发生变化,因此M点不动;而N点代表的不饱和溶液随着水分的蒸发,溶液中溶质的质量分数会越来越大,直至溶液达到饱和不再发生变化,因此N点是先向上位移达到曲线后不再发生变化,故D说法正确。

故选:A。

二.填空题(共17小题)

27.去年水利工程的一个重点工作是推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。据图回答:

(1)“南水北调”工程主要改变了水循环环节中的 地表径流 ;

(2)海洋水体和陆地水体联系的重要一环是A。A表示的过程是 水汽输送 。

解:(1)南水北调工程通过改变地表水的流向实现向北方引水的目标,所以它改变了水循环环节中的地表径流。(2)海洋水体与陆地水体联系的途径主要是水循环,通过地表径流入海,海水蒸发为水汽,随风输送大气(A),经大气降水来完成水的循环。

故答案为:

(1)地表径流;

(2)水汽输送。

28.端午节有食粽的习俗。刚煮好粽子,打开锅盖取粽子时,要防被水蒸气烫伤,因为水蒸气除温度高外,其液化还会 放热 (填“吸热”或“放热”);吃不完的粽子放入冰箱冷冻后再取出时,粽子表面会出现一层白霜,试说明白霜的形成过程。 水蒸气凝华形成 。

解:打开锅盖取粽子时,锅内的水蒸气遇冷液化形成小水珠,同时向外界放出热量,所以要注意防烫伤;

粽子放入冰箱冷冻后再取出时,空气中的水蒸气遇冷从气态直接变为固态的霜,是凝华现象。

故答案为:放热;水蒸气凝华形成。

29.将一瓶冰冻的矿泉水放在桌上,瓶内冰块逐渐熔化的过程中,瓶内水的温度 不变 (填“升高”、“降低”或“不变”);寒冬,坐满人的汽车门窗紧闭,水蒸气液化成小水珠附着在玻璃车窗的 内侧 (选择“内侧”、“外侧”、“内、外侧”)。

解:冰块(属于晶体)逐渐熔化的过程中,瓶内水的温度保持不变;

寒冬,车窗玻璃的温度较低,坐满人的汽车门窗紧闭,车内温度较高,车内温度高的水蒸气遇到温度低的玻璃,在玻璃的内表面液化成小水珠附着在玻璃车窗上。

故答案为:不变;内侧。

30.利用干冰进行人工降雨的原理:喷撒在高空的干冰极易 升华 ,吸收大量的热,导致周围温度急剧下降。高空中的水蒸气遇冷, 液化 成小水滴或者 凝华 成小冰晶(前三空填物态变化),形成小水滴和小冰晶的混合物——云。云越来越厚,小水滴和小冰晶下降,下降过程中小冰晶 吸收 (填“吸收”或“放出”)热量熔化成水,和原来的小水滴一块落下,于是就成了雨。

解:人工降雨的原理:喷撒在高空的干冰极易升华为气态,吸收大量的热,导致周围温度急剧下降。高空中的水蒸气遇冷,液化成小水滴或者凝华成小冰晶,形成小水滴和小冰晶的混合物——云。云越来越厚,小水滴和小冰晶下降,下降过程中小冰晶吸收热量熔化成水,和原来的小水滴一块落下,于是就成了雨。

故答案为:升华;液化;凝华;吸收。

31.小杨看了中央台《舌尖上的中国》之后,向妈妈展示刚学到的厨艺,他点燃燃气灶,开始烹饪,供燃气灶燃烧的石油气是通过 压缩体积 的方法液化成液态储存在钢瓶中的,为了使气体液化除了采用上述该方法外还有 降低温度 的方法。

解:供燃气灶燃烧的石油气是通过压缩体积的方法使气体物质的分子间隔减小,使气体液化成液态储存在钢瓶中的,为了使气体液化除了采用上述该方法外还有降低温度的方法。

故答案为:压缩体积;降低温度。

32.将少量的①植物油、②粉笔灰、③食盐、④白糖、⑤泥沙、⑥肥皂水,分别加入适量水中,充分振荡后,其中 ②⑤ 形成悬浊液, ③④ 形成溶液(填序号)。

解:①植物油是一种难溶于水的液体,与水混合得到的是不均一、不稳定的混合物,属于乳浊液;

②粉笔灰是一种难溶于水的固体,与水混合得到的是不均一、不稳定的混合物,属于悬浊液;

③食盐是一种易溶于水的物质,与水混合得到均一、稳定的混合物,属于溶液;

④白糖是一种易溶于水的物质,与水混合得到均一、稳定的混合物,属于溶液;

⑤泥沙是一种难溶于水的固体,与水混合得到的是不均一、不稳定的混合物,属于悬浊液;

⑥肥皂水中没有不溶性固体,为乳浊液。

故答案为:②⑤;③④。

33.指出下列溶液中的溶质和溶剂。

(1)氢氧化钙水溶液中,溶质是 氢氧化钙 ,溶剂是 水 。

(2)医用酒精溶液中,溶质是 酒精 ,溶剂是 水 。

(3)白磷溶解在二硫化碳液体中所得的溶液里,溶质是 白磷 ,溶剂是 二硫化碳 。

解:(1)氢氧化钙水溶液中,溶剂是水;

(2)医用酒精是75%的酒精溶液,其中溶质是酒精,溶剂是水;

(3)白磷溶解在二硫化碳液体所得的溶液里,溶质是白磷,溶剂是二硫化碳。

故答案为:(1)氢氧化钙;水;

(2)酒精;水;

(3)白磷;二硫化碳。

34.在北京冬奥会上,中国选手高亭宇以34秒32的成绩打破奥运纪录获得男子速滑金牌。

(1)冰鞋上的冰刀的刃口很窄,一个质量为50kg的人穿上冰鞋,他对冰面的压强高达十个左右标准大气压。零度以下的冰在冰刀的作用下熔化成水。冰刀下面薄薄的一层水可以起到润滑作用,它减小了冰刀与冰面之间的摩擦。根据上述资料推测:冰面受到的压强增大时,冰的熔点将 降低 (“降低”、“不变”或“升高”)。

(2)滑冰比赛时,为了消除冰刀滑行造成的划痕,常需进行“补冰”。“补冰”时,工作人员在冰面上浇水,并向浇水处喷撒干冰(固态二氧化碳)。“补冰”时干冰的作用是 吸收热量 。

解:(1)“零度以下的冰在冰刀的作用下熔化成水”,由此可知,冰面受到的压强增大时,冰的熔点将降低;

(2)“补冰”时,工作人员在冰面上浇水,并向浇水处喷撒干冰(固态二氧化碳),固态二氧化碳会吸热迅速的升华变为二氧化碳气体,使水放热凝固成冰,所以“补冰”时干冰的作用是吸收热量。

故答案为:(1)降低;(2)吸收热量。

35.如图所示是a、b、c三种物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,请你回答:

(1)0℃时,a、b、c三种物质中溶解度最大的是 c ;

(2)将t1℃时三种物质的饱和溶液升温至t2℃时,首先析出晶体的是 c ;

(3)t2℃时,将30克a物质加入到50克水中充分溶解,所形成溶液的质量是 75 克。

(4)t2℃时,等质量的水分别配成a、b、c三种物质的饱和溶液,所得溶液质量分数关系由大到小的是 a>b>c 。

解:(1)0℃时,a、b、c三种物质的溶解度曲线中c在最上方,溶解度最大;故答案为:c;

(2)c的溶解度随温度升高而减小,ab的溶解度随温度升高而增大,所以将t1℃时三种的饱和溶液升温至t2℃时,析出晶体的是c;故答案为:c;

(3)t2℃时a的溶解度是50g,即100g水中最多溶解50g的a,所以将30ga物质加入到50g水中充分溶解最多溶解25g,形成饱和溶液75g;故答案为:75;

(4)t2℃时,等质量的水分别配成a、b、c三种物质的饱和溶液,根据t2℃时,溶解度大小顺序是:a>b>c,则所得溶液质量分数关系由大到小的是:a>b>c;故答案为:a>b>c。

36.某实验小组对不同条件下的硝酸钾的溶解情况进行了以下实验。在甲、乙、丙三个烧杯中放入20g硝酸钾晶体,再分别加入50.0g冷水、热水与酒精,充分搅拌后(保持各自的温度不变),结果如图所示。

(1)判断甲烧杯中溶液是饱和溶液的依据是 溶液底部有不溶解的硝酸钾 。

(2)利用甲、丙两个烧杯及里面的溶液,我们可以研究物质溶解度大小与 溶剂的种类 有关。

(3)将乙烧杯中的溶液降温到t1℃时,刚好达到饱和状态,再往乙烧杯中加入10g水,改变温度至t2℃时,溶液又恰好达到饱和状态,则t1 > t2(填“>”、“<”或“=”)。

解:(1)判断甲烧杯中溶液是饱和溶液的依据是:溶液底部有不溶解的硝酸钾,说明了该溶液已经不能再溶解硝酸钾了,已经达到了饱和;

(2)甲、丙两个烧杯中温度相同,溶剂的种类不同,所以研究物质溶解度大小与溶剂的种类有关;

(3)甲中硝酸钾没有全部溶解,乙中硝酸钾全部溶解,说明了硝酸钾的溶解度随着温度升高而增大,乙烧杯中的溶液降温到t1℃时,刚好达到饱和状态,再往乙烧杯中加入10g水,此时溶液是不饱和,改变温度至t2℃时,溶液又恰好达到饱和状态,说明了是降低温度,所以t1>t2。

故答案为:(1)溶液底部有不溶解的硝酸钾;

(2)溶剂的种类;

(3)>。

37.如表是硝酸钾、氯化钠在不同温度下的溶解度。

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

硝酸钾(g) 13.3 20.9 32 45.8 64 85.5 110 138 169 202 246

氯化钠(g) 35.7 35.8 36 36.3 36.6 37 37.3 37.8 38.4 39 39.8

(1)20℃时,硝酸钾的溶解度是 32g 。

(2)硝酸钾溶液中含有少量氯化钠时,可通过 降温结晶 的方法提纯。

(3)对(2)中析出的晶体和剩余溶液描述正确的是 ACD (填编号)。

A.剩余溶液一定是硝酸钾饱和溶液

B.剩余溶液一定是氯化钠不饱和溶液

C.上述方法可以将两者完全分离

D.在析出的过程中,硝酸钾的溶质质量分数越来越小

(4)在一定温度下,将含55克硝酸钾、18克氯化钠的混合物完全溶解在50克水中。改变温度使硝酸钾析出,氯化钠不析出,则温度T(℃)的范围是 20°C≤T<60°C (硝酸钾和氯化钠溶解度互不影响)。

解:(1)从表中数据可知,20℃时,硝酸钾的溶解度是32g;故答案为:32g;

(2)由于硝酸钾的溶解度随温度的升高而明显增大,而氯化钠的溶解度受温度影响很小,因此提纯混有少量氯化钠的硝酸银应采用降温结晶的方法;故答案为:降温结晶;

(3)A、硝酸钾的溶解度随温度的升高而明显增大,所以采取降温结晶,会有大量的硝酸钾晶体析出,故剩余溶液一定是硝酸钾饱和溶液,正确;

B、剩余溶液不一定是氯化钠不饱和溶液,错误;

C、降温结晶个过程中,只有硝酸钾析出晶体,故可以将两者完全分离,正确

D、在析出的过程中,溶剂质量不变,溶质质量减少,所以硝酸钾的溶质质量分数越来越小,正确;

故选:ACD;

(4)在一定温度下,将含55克硝酸钾、18克氯化钠的混合物完全溶解在50克水中。改变温度使硝酸钾析出,氯化钠不析出,根据氯化钠的溶解度可知,18gNaCl的混合物完全溶解在50g水中氯化钠不析出,温度应该大于或等于20°C,55g硝酸钾溶解在50g水中使硝酸钾析出,温度应低于60°C,所以温度T(℃)的范围是20°C≤T<60°C;故答案为:20°C≤T<60°C。

38.如图为甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线图,请回答下列问题。

(1)Q点的含义是 t1℃时甲和丙的溶解度相等 ;

(2)若使接近饱和的丙溶液转变成饱和溶液,可采取的方法是 升高温度(或增加溶质、蒸发水分) (任写一种方法);

(3)甲中含少量乙时,可通过 降温结晶 的方法提纯甲;

(4)t2℃时,将35g甲加入到50g水中,充分搅拌后,所形成溶液的质量为 80 g;

(5)将t2℃的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液降温至t1℃,所得三种溶液溶质质量分数关系正确的是 C (填选项字母)。

A.甲=丙<乙

B.甲=乙>丙

C.乙>甲>丙

解:(1)据图可以看出,Q点表示t1℃时甲和丙的溶解度相等;

(2)丙的溶解度随温度的升高而减小,故使接近饱和的丙溶液转变成饱和溶液,可采取的方法有升高温度或增加溶质或蒸发水分;

(3)甲的溶解度随温度的升高而增大明显,故甲中含少量乙时,可通过降温结晶的方法提纯甲;

(4)t2℃时,甲的溶解度为60g,将35g甲加入到50g水中,充分搅拌后,只能溶解30g,故所形成溶液的质量为30g+50g=80g;

(5)据图可以看出,t2℃时,丙的溶解度最小,故丙的饱和溶液中溶质质量分数最小,将t2℃甲、乙、丙三种物质的饱和溶液降温至t1℃,甲和乙的溶解度都减小,故会析出固体形成t1℃时的饱和溶液,此时乙的溶解度大于甲,故乙的饱和溶液溶质质量分数大于甲,而丙的溶解度增大变成不饱和溶液,溶液组成不变,根据图示可以看出,其溶质质量分数小于t1℃时甲的饱和溶液的溶质质量分数,故所得三种溶液溶质质量分数关系为:乙>甲>丙;

故答案为:(1)t1℃时甲和丙的溶解度相等;

(2)升高温度(或增加溶质、蒸发水分)

(3)降温结晶;

(4)80;

(5)C。

39.20℃时,将等质量的甲、乙两种固体物质,分别加入到盛有100g水的烧杯中,充分搅拌后现象如图1,加热到50℃时现象如图2,甲、乙两种物质的溶解度曲线如图3.请结合图示回答下列问题:

(1)图1中一定为饱和溶液的是 甲 。

(2)图2中甲、乙两溶液中溶质质量分数的大小关系为 相等 。

(3)图3中表示乙的溶解度曲线是 N ;

(4)P点表示的含义是 30℃时,甲、乙两种固体物质的溶解度相等 。

解:(1)从图1中可以知道甲没有完全溶解,则说明甲中形成的溶液为饱和溶液;

(2)图2中相同质量的溶剂溶解了相同质量的溶质,所以它们形成溶液的质量也相等,结合溶质的质量分数的计算公式可以知道,它们形成的溶液中溶质的质量分数也相等;

(3)根据图1中信息可以知道20℃时甲的溶解度小于乙的溶解度,而图3中在20℃时,N曲线的溶解度大于M曲线的溶解度,故N表示的是乙物质的溶解度曲线;

(4)根据溶解度曲线的意义可以知道P点表示30℃时,甲、乙两种固体物质的溶解度相等。

故答案为:(1)甲;

(2)相等或甲=乙;

(3)N;

(4)30℃时,甲、乙两种固体物质的溶解度相等。

40.实验室有一瓶无色液体,如图所示,已知可能是氯化钠和氢氧化钠溶液中的一种,因保管不当,其残缺的标签中只剩下“钠”和“30%(质量分数)”字样。小科查阅了室温(20℃)时两种物质的溶解度的数据如下表:

物质 氯化钠 氢氧化钠

溶解度(g/100g水) 36 109

根据试剂瓶上的标签和查阅的资料,小科判断出这瓶试剂不可能是 氯化钠溶液 ,请说明原因。答: 该温度下氯化钠溶解度为36g/100g,因此氯化钠饱和溶液溶质分数==26.5%,比30%小,所以不可能是氯化钠溶液 。

解:饱和溶液的溶质质量分数最大,所以此时氯化钠饱和溶液溶质质量分数==26.5%,此时小于30%,所以不可能是氯化钠溶液;

故答案为:氯化钠溶液;该温度下氯化钠溶解度为36g/100g,因此氯化钠饱和溶液溶质分数==26.5%,比30%小,所以不可能是氯化钠溶液。

41.如图为a、b、c三种固体物质的溶解度曲线。

(1)t1℃时,三种物质溶解度的大小顺序是 a>b=c 。

(2)t2℃时,将等质量的b、c两物质加水溶解配制成饱和溶液,所得溶液的质量大小关系为mb < mc(填“>”“<”或“=”)

(3)t2℃时,将55gb加入50g水中充分溶解,所得溶液的质量为 90 g

(4)把b物质的不饱和溶液变为饱和溶液,下列说法正确的是 CE 。

A.溶剂的质量只能变小

B.溶质质量分数一定变大

C.溶质的质量可能变大

D.溶液的质量必然改变

E.该饱和溶液还可以溶解其他溶质

解:(1)通过分析溶解度曲线可知,t1℃时,三种物质溶解度的大小顺序是:a>b=c;

(2)通过观察溶解度曲线可知,t2℃时,b物质的溶解度大于c物质的溶解度,所以将等质量的b、c两物质加水溶解配制成饱和溶液,即溶解等质量的b和c所需的溶剂水的质量m溶剂b小于m溶剂c,由于溶质质量m溶质b=m溶质c,所以所得溶液的质量大小关系为mb溶液<mc溶液;

(3)t2℃时,b物质的溶解度是80g,所以将55gb加入50g水中充分溶解,所得溶液的质量为90g;

(4)把b物质的不饱和溶液变为饱和溶液,

A.降低温度的方法,溶剂的质量不变,故错误;

B.降低温度的方法,溶质质量分数不变,故错误;

C.增加溶质的方法,溶质的质量变大,故正确;

D.降低温度的方法,溶液的质量不变,故错误;

E.饱和溶液针对的是具体的溶质,所以该饱和溶液还可以溶解其他溶质,故正确。

故选:CE。

故答案为:(1)a>b=c;

(2)<;

(3)90;

(4)CE。

42.A、B、C 三个烧杯中盛有相同质量的水(其中A、C烧杯中水温为10℃,B烧杯中水温为30℃,不考虑溶解过程中温度的变化),分别加入甲、乙两物质各10g,充分溶解后所得现象如图1所示,试回答:

(1)你认为 B 烧杯中的溶液可能是不饱和溶液。

(2)如图2是甲、乙两种物质的溶解度曲线图,按图分析,10℃时A、C烧杯中未溶解的溶质质量关系是 相等 (填“相等”或“不相等”)。其它条件不变,将C烧杯中的温度升到50℃时,C烧杯中的溶液是 饱和 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(3)若将A烧杯中的溶质全部溶解,可采用的方法有:

① 升温 ;② 加水 。

解:(1)据图1的可知,A、C两个烧杯充分溶解后,溶质部分未溶解,B中全部溶解,故B烧杯中的溶液可能是不饱和溶液;

(2)有已知条件A、B、C 三个烧杯中盛有相同质量的水,10℃时甲、乙的溶解度相同,故分别加入甲、乙两物质各10g,充分溶解后A、C烧杯中未溶解的溶质质量关系是相等;由于乙的溶解度随温度的升高而减小,故其它条件不变,将C烧杯中的温度升到50℃时,C中会有新的晶体析出,故C烧杯中的溶液是饱和溶液;

(3)据甲的溶解度曲线知,甲的溶解度随温度的升高而增大,故若将A烧杯中的溶质全部溶解,可采用的方法有升高温度和增加溶剂水。

故答案为:(1)B;(2)相等,饱和;(3)①升温,②加水。

43.如表是氯化钾和硝酸钾的溶解度表格,如图是二者的溶解度曲线图。

温度/℃ 20 40 60 80 100

溶解度/g 氯化钾 34.0 40.0 45.5 51.1 56.7

硝酸钾 31.6 63.9 110.0 169.0 246.0

(1)在溶解度曲线中,t1的取值范围应该为 20<t1<40 。

(2)若硝酸钾中含有少量的氯化钾,提纯硝酸钾的方法应该为 降温结晶或冷却热饱和溶液 。

(3)下列说法正确的是 AC (多选)。

A.P点表示t1℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度相等

B.t2℃时,A和B两种饱和溶液中溶剂的质量A比B少

C.t2℃时,要将接近饱和的B溶液变为饱和溶液可采取恒温蒸发溶剂的方法

D.将等质量的A和B两种溶液从t2℃降温到t1℃,A析出的晶体质量一定比B多

(1)t1℃时氯化钾和硝酸钾的溶解度相等,由表格中数值可知,溶解度相等必须是20<t1<40;

(2)硝酸钾的溶解度受温度影响较大,所以若硝酸钾中含有少量的氯化钾,提纯硝酸钾的方法应该为降温结晶或冷却热饱和溶液;

(3)A、由溶解度曲线可知,P点表示t1℃时,硝酸钾和氯化钾的溶解度相等,故A正确;

B、t2℃时,没有说明A和B两种饱和溶液的质量,不能判断含有溶剂质量多少,故B错;

C、t2℃时,要将接近饱和的B溶液变为饱和溶液可采取恒温蒸发溶剂或加入溶质的方法,故C正确;

D、将等质量的A和B两种饱和溶液从t2℃降温到t1℃,A析出的晶体质量一定比B多,没说溶液是否饱和,不能确定析出晶体多少,有可能都不析出晶体,故D错。

故答案为:(1)20<t1<40;

(2)降温结晶或冷却热饱和溶液;

(3)AC。

三.实验探究题(共5小题)

44.在做“观察水沸腾”的实验时,甲、乙、丙三组同学分别从A、B两套器材中任选一套来完成实验(实验室已准备多套A、B装置):

(1)甲组同学发现所测水的沸点高于100℃,他们选择的是 B (填“A”或“B”)套装置。

(2)乙、丙两同学选用了相同的实验装置,但水开始沸腾的时刻不同,他们绘制的沸腾图像如图C所示:a、b两个图像不同的原因是水的 质量 不同。

(3)通过分析图像C,请归纳出一条水沸腾时的特点 继续吸热,温度保持不变 。

(4)如图D、E中,符合水沸腾现象的图是 D 。

解:

(1)温度计根据液体热胀冷缩的原理制成的,液体的沸点与气压有关,气压越大沸点越高,加盖的气压高,沸点高,所测水的沸点高于100℃,他们选择的是图B装置;

(2)水的比热容相同,升高相同的温度,水的质量不同,水吸收热量不同,需要的时间不同;

(3)通过图C可知,水在沸腾时继续吸热,温度不变;

(4)D图气泡在上升过程中气泡体积增大,所以是沸腾时的情况。

故答案为:(1)B;(2)质量;(3)继续吸热,温度保持不变;(4)D。

45.图为甲、乙(均不含结晶水)两种固体物质在水中的溶解度曲线。

(1)t1℃时,甲的溶解度 等于 乙的溶解度(填“大于”或“小于”或“等于”)。

(2)t2℃时,100g水中溶解 15 g乙物质恰好达到饱和。

(3)某同学在t1℃时开始如图实验,得到相应的溶液A、B、C。在溶液A、B、C中,属于饱和溶液的是 B ;在溶液C中再加入25g甲后,充分搅拌,恢复到t2℃,所得溶液的质量为 140 g。

解:(1)t1℃时,甲的溶解度等于乙的溶解度。

故答案为:等于。

(2)t2℃时乙的溶解度是15g,100g水中溶解15g乙物质恰好达到饱和。

故答案为:15。

(3)t1℃时甲的溶解度是20g,在溶液A、B、C中,属于饱和溶液的是B;

t1℃时甲的溶解度是40g,在溶液C中再加入25g甲后,充分搅拌,恢复到t2℃,所得溶液的质量为100g+40g=140g。

故答案为:B;140。

46.科学兴趣小组为探究物质溶解性的影响因素,选择三种不同的物质的a,b,c分别加入到相同温度的水中,使之充分溶解,实验时,同学们将有关信息记录与下表中,并进行了分析与交流

实验1 实验2 实验3

物质种类 a b c

物质质量/克 40 40 40

水的质量/克 100 100 150

溶解情况 溶解 溶解 部分溶解

(1)有同学认为,由实验1、2可以看出该温度下,物质a,b在水中的溶解能力是相同的。你认为是否合理?并说明理由。 不合理,ab均完全溶解 。

(2)小组同学分析实验2,3后得出:在同一种溶剂中物质 b 的溶解能力更强些。

(3)如果要研究物质溶解性与溶剂种类的关系。设计实验方案时,必须控制为相同的因素有 ①②③⑤ 。(选填下列各项的序号)①温度;②溶质种类;③溶质质量:④溶剂种类;⑤溶剂质量

解:(1)将40g物质a、b放入100g的水中均溶解,无法判断出物质a、b在水中的溶解能力,所以不合理;

(2)由实验2,3知,b、c物质的质量相同,实验2中水的质量少,溶解的物质多,实验3中水的质量多,溶解的物质却少,由此可以得出:在同一种溶剂中物质b的溶解能力更强些;

(3)根据控制变量法知,如果要研究物质溶解性与溶剂种类的关系,需要控制溶质的质量和种类相同、溶剂的温度、质量相同,种类不同,故必须控制为相同的因素有①②③⑤。

故答案为:(1)不合理,ab均完全溶解;(2)b;(3)①②③⑤。

47.闷热的夏天,池塘里的鱼总是游到水面上,小明猜想可能与气体在水中溶解多少有关,为了探究“影响气体溶解能力大小的因素”。提出以下问题

(1)问题:温度是影响气体溶解能力大小的因素吗?假设:温度是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:取一杯雪碧,给它微微加热。

实验现象: 雪碧中有气泡冒出 。

得出结论:在一定条件下,温度越高,气体的溶解能力越小。

(2)问题 2:气压是影响气体溶解能力大小的因素吗?

假设:气压是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:按如图所示实验。

实验现象:①活塞往外拉时,观察到的现象是汽水中有较多气泡冒出。

②活塞往里推时,观察到的现象 无气泡冒出 。

得出结论: 在其他条件一定时,气压越大,气体的溶解能力越大 。

(3)闷热的夏天,池塘里的鱼总是游到水面上,解释这一现象发生的原因是 C 。

A.夏天的鱼特别喜欢在水面上

B.夏天水温高,鱼到水上面乘凉

C.夏天水温高,水中氧气少,鱼就游到水上面

D.夏天的水面上营养特别丰富,鱼就游到水上面

解:(1)问题:温度是影响气体溶解能力大小的因素吗?假设:温度是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:取一杯雪碧,给它微微加热。

实验现象:雪碧中有气泡冒出。

得出结论:在一定条件下,温度越高,气体的溶解能力越小。

(2)问题 2:气压是影响气体溶解能力大小的因素吗?

假设:气压是影响气体溶解能力大小的因素。

设计实验:按如图所示实验。

实验现象:①活塞往外拉时,观察到的现象是汽水中有较多气泡冒出。

②活塞往里推时,观察到的现象是无气泡冒出。

得出结论:在其他条件一定时,气压越大,气体的溶解能力越大。

(3)气体的溶解度随着温度的升高而减小,夏季气温高,氧气在水中的溶解能力减弱,水中溶解的氧气减少,所以出现鱼浮头现象;

故答案为:(1)雪碧中有气泡冒出;

(2)无气泡冒出;在其他条件一定时,气压越大,气体的溶解能力越大;

(3)C。

48.将一种盐溶于水时,会使水的冰点(凝固点)降低,冰点降低多少与盐在溶液中的质量分数有关。如果将此盐溶液降温,则在零度以下某温度会析出冰。但当盐在溶液中的质量分数比较大时,在将溶液冷却的过程中先析出的固体不是冰而是盐的晶体。如图所示,横坐标为氯化钙溶液中溶质的质量分数,纵坐标为温度。

试填空或简答。

(1)氯化钙溶液可用作冷冻剂,当无水氯化钙与水混合的质量比为 3:7 时,冷却效果最好。(填写最简整数比)。

(2)将10℃时38%的氯化钙溶液降温到﹣40℃时,下列有关说法正确的是 CD (填序号)。

A.此时溶液处于不饱和状态

B.溶液中已经有冰析出

C.溶液中析出了氯化钙晶体

D.此时氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存

E.此时冰、氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存。

解:(1)用氯化钙溶液作冷冻剂,冷却效果最好的应该是使水凝固点最小的,由图可知,当氯化钙的质量分数为30%时水的凝固点最小,所以当氯化钙的质量分数为30%时溶液的冷却效果最好,此时无水氯化钙与水混合的质量比30%:70%=3:7。

(2)由图示可知,将10℃时38%的氯化钙溶液降温到﹣40℃时,氯化钙溶液的溶质的质量分数减小,说明溶液中有氯化钙晶体析出,此时溶液处于饱和状态,此时氯化钙晶体和氯化钙饱和溶液共存;由图可知,﹣55℃时,才有冰析出,故此时溶液中没有冰析出;故CD正确。

故答案为:(1)3:7;(2)CD。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 水

- 1 地球上的水

- 2 水的三态变化

- 3 水是常用的溶剂

- 4 配制溶液

- 5 水的组成

- 6 水资源的利用和保护

- 第2章 空气

- 1 空气的存在

- 2 空气的成分

- 3 氧气

- 4 二氧化碳

- 5 保护大气圈

- 第3章 阳光

- 1 太阳辐射能

- 2 阳光的传播

- 3 阳光的组成

- 第4章 土壤

- 1 土壤的组成和性状

- 2 土壤与植物

- 3 人类活动与土壤

- 第5章 生态系统

- 1 种群和群落

- 2 生态系统

- 3 生物圈

- 第6章 动物和人的生殖与发育

- 1 动物的生殖与发育

- 2 人的生殖与发育

- 第7章 植物和微生物的生殖与发育

- 1 绿色开花植物的有性生殖和发育

- 2 种子的萌发和幼苗形成

- 3 植物的无性生殖

- 4 细菌和真菌的繁殖