部编版八年级语文下册--18 在长江源头各拉丹冬(精品课件)(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文下册--18 在长江源头各拉丹冬(精品课件)(共52张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

18 在长江源头各拉丹冬

“长江源头”点明了各拉丹冬位置的重要性与特殊性。各拉丹冬,唐古拉山脉最高的一组雪山群,为长江的源头。

感知文章内容,了解有关长江源头的知识;积累“懈怠”“接踵而至”“漫不经心”等易考词语。

把握课文的写景顺序和角度,理解作者对自然的感悟和思考。(重点)

体会本文把对景物的描写与身体状况、内心体验、邈远思绪融为一体的写法。(重点)

品味看似随意实则精巧的语言;欣赏文中的各种景物,感受其雄伟、圣洁、瑰奇的特点。(难点)

学习目标

马丽华,1953年生,山东济南人,当代女作家。代表作有诗集《我的太阳》、散文集《追你到高原》、长篇纪实随笔《藏北游历》等。

作者简介

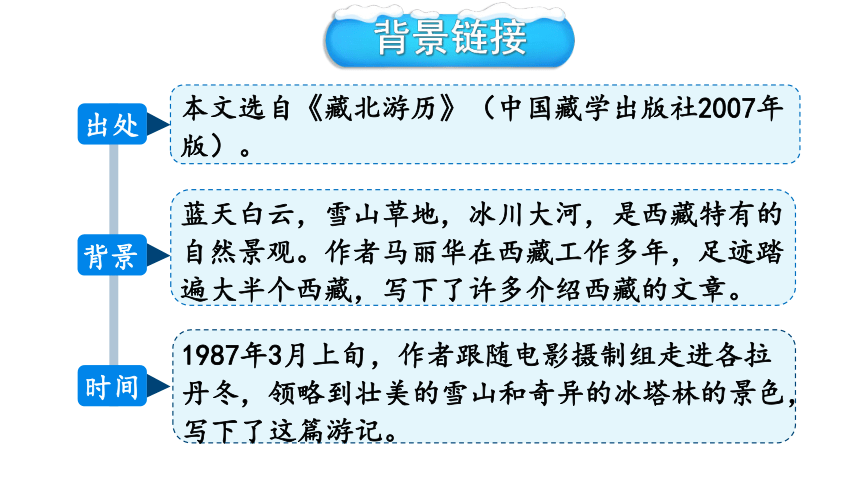

出处

背景

时间

本文选自《藏北游历》(中国藏学出版社2007年版)。

蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。作者马丽华在西藏工作多年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。

1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下了这篇游记。

背景链接

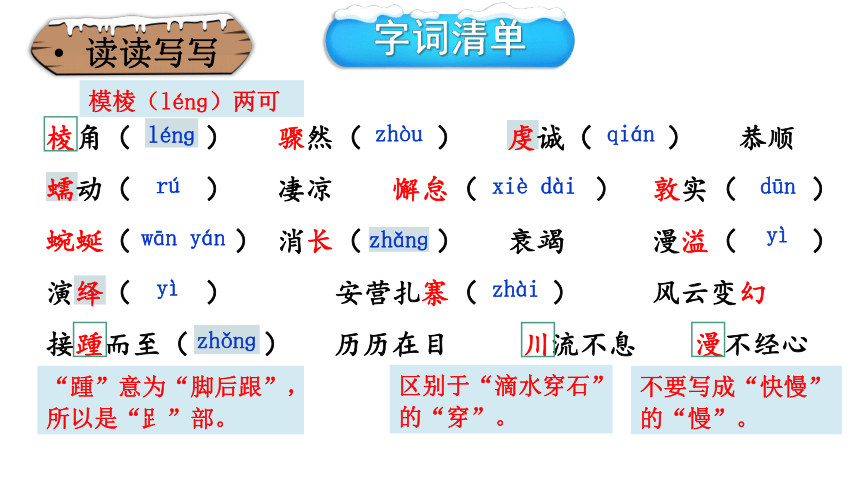

读读写写

lénɡ

棱角( ) 骤然( ) 虔诚( ) 恭顺

蠕动( ) 凄凉 懈怠( ) 敦实( ) 蜿蜒( ) 消长( ) 衰竭 漫溢( )

演绎( ) 安营扎寨( ) 风云变幻

接踵而至( ) 历历在目 川流不息 漫不经心

zhòu

qián

rú

xiè dài

dūn

wān yán

zhǎnɡ

yì

yì

zhài

zhǒnɡ

模棱(lénɡ)两可

“踵”意为“脚后跟”,所以是“ ”部。

区别于“滴水穿石”的“穿”。

不要写成“快慢”的“慢”。

字词清单

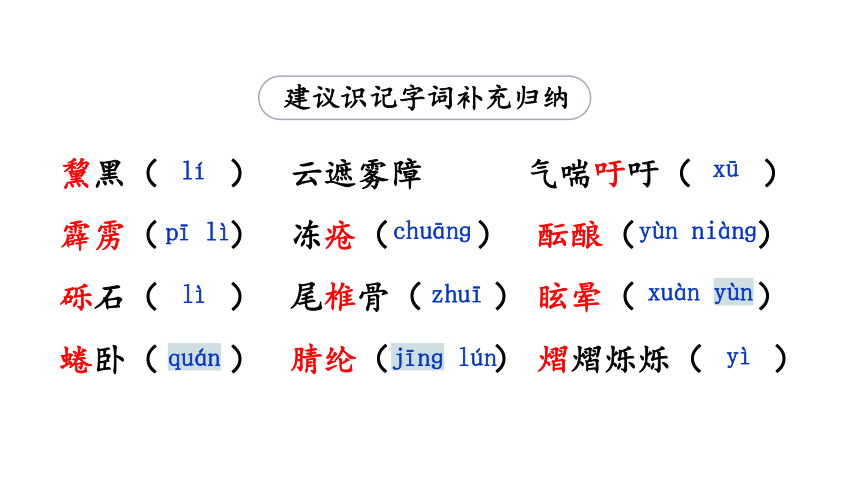

黧黑( )

lí

云遮雾障

气喘吁吁( )

xū

霹雳( )

pī lì

冻疮( )

酝酿( )

砾石( )

建议识记字词补充归纳

尾椎骨( )

眩晕( )

蜷卧( )

腈纶( )

熠熠烁烁( )

chuānɡ

yùn niànɡ

lì

zhuī

xuàn yùn

quán

jīnɡ lún

yì

多音字

棱

( )棱角

( )扑棱

lénɡ

lēnɡ

【串句记忆法】 受到重创( )的企业经创( )新性发展后,焕发出新的活力。

chuānɡ

chuànɡ

在地名“穆棱”中读“línɡ”。

削

( )刀削

( )剥削

xiāo

xuē

煞

( )煞风景

( )煞白

shā

shà

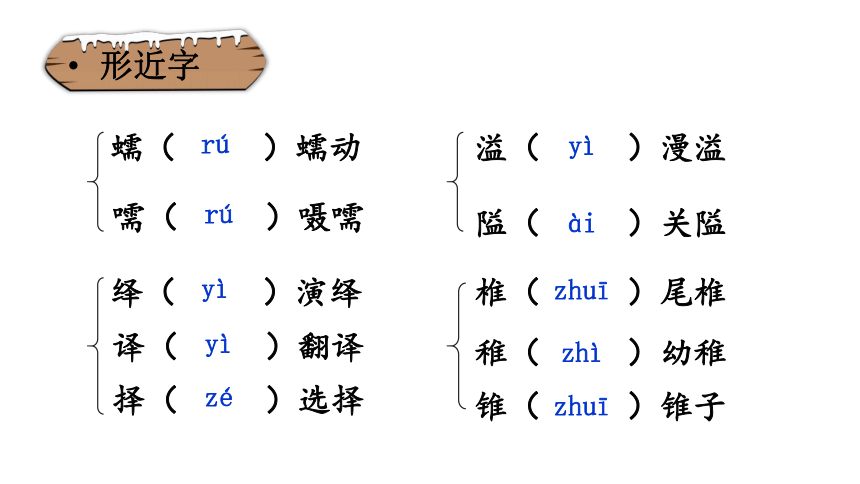

形近字

蠕( )蠕动

嚅( )嗫嚅

溢( )漫溢

隘( )关隘

yì

rú

ài

rú

绎( )演绎

译( )翻译

椎( )尾椎

稚( )幼稚

zhuī

yì

zhì

yì

择( )选择

锥( )锥子

zhuī

zé

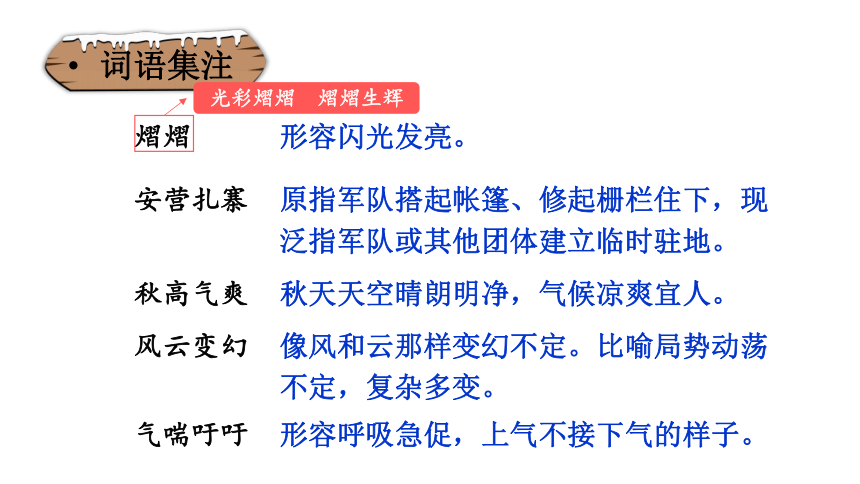

词语集注

熠熠

形容闪光发亮。

光彩熠熠 熠熠生辉

安营扎寨

原指军队搭起帐篷、修起栅栏住下,现泛指军队或其他团体建立临时驻地。

秋高气爽

秋天天空晴朗明净,气候凉爽宜人。

风云变幻

像风和云那样变幻不定。比喻局势动荡不定,复杂多变。

气喘吁吁

形容呼吸急促,上气不接下气的样子。

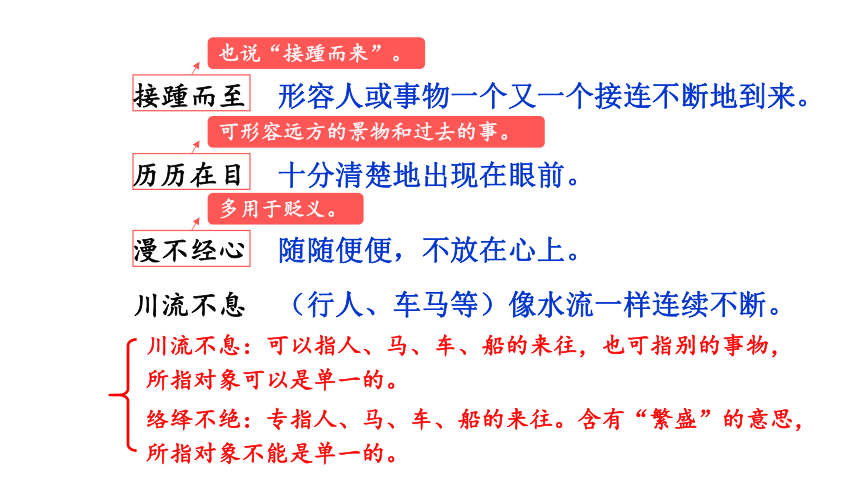

接踵而至

形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

也说“接踵而来”。

历历在目

十分清楚地出现在眼前。

漫不经心

随随便便,不放在心上。

可形容远方的景物和过去的事。

多用于贬义。

川流不息:可以指人、马、车、船的来往,也可指别的事物,所指对象可以是单一的。

络绎不绝:专指人、马、车、船的来往。含有“繁盛”的意思,所指对象不能是单一的。

川流不息

(行人、车马等)像水流一样连续不断。

课文主要讲了什么内容?

全文以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,书写了自己在不同地点的见闻感受。

整体感知

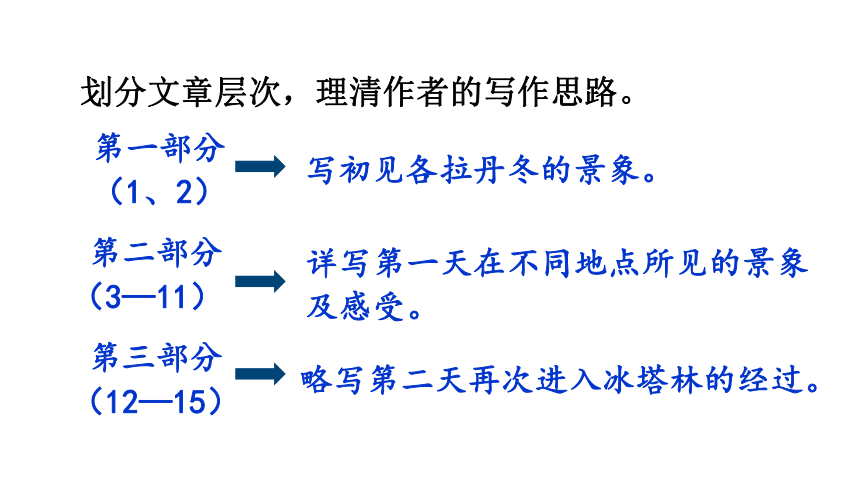

划分文章层次,理清作者的写作思路。

第一部分

(1、2)

写初见各拉丹冬的景象。

详写第一天在不同地点所见的景象及感受。

第二部分

(3—11)

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

第三部分

(12—15)

本文记述作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历采用了什么写法?请梳理作者的游踪,理清文章的脉络。

课文精讲

东

草坝子

砾石堆

冰河

冰塔林

冰窟

学 习 任 务 单

根据梳理的脉络,完成学习任务单。

驶向各拉丹冬

再入冰塔林

在①______上安营

在②______上四顾

作者循行程写了两天的活动,以第一天的见闻为主。采用④________的写法,从安营在各拉丹冬雪山脚下,到驶过冰河,最后进入冰塔林。

③_____________

接近冰山、冰塔林

移步换景

草坝子

砾石堆

置身于冰窟

作者笔下的景物有哪些特点?随着行踪和景物的变化,作者的感受有哪些变化?

考点

概括景物的特点

[常见的考查形式]

(1)文章描写的景物有怎样的特点?

(2)概括文章所写景物的特点。

(3)第×段写出了景物的什么特点?

[答题技法]

方 法

意境展现法

抓住关键词,发挥想象,在脑海里浮现出所描写的画面,进而捕捉景物特征,并用恰当的语句描述出来。

换词比较法

换上一个意思相近的词和原词比较,从比较中发现特点的细微差别。

提取法

摘取原文中的词或句子来回答。在写景中,景物的特征,常常有提示语。这些提示特征的词句,有的是描写景物的修饰语,有的是作者评价景物特征的词句。有时在句首,有时在句尾,有时夹杂在描写当中。

[参考答案]

返回

所至

营地远眺

砾石堆四顾

靠近冰山

雪山高峻、

雄伟壮观、

变幻莫测

再入冰塔林

冰峰晶莹,冰河辽阔,天地浩茫

置身冰窟

冰山图案难以名状

千姿百态的冰体,冰山的裂纹、皱褶,晶莹纯美

阳光下冰河融化的流水声

所见

所感

雄伟神秘

大自然的创造力

永恒的存在和漫长的变化

想象即将演绎的长江故事

找出文中描写作者身体状况的语句,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险。

突出了本文“所至”和“所见”的独特性。

作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索。

段落

身体状况

第3段

手背生疮,连夜高烧

意外滑倒,尾椎骨折

缺氧反应,新伤剧痛

“我要死了”,少气无力

似乎衰竭,无力返回

第6段

第7段

第9段

第12段

使读者体会到作者的乐观与坚强,也使文章显得更亲切、真实、可信。作者在身体的痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?试结合课文内容具体分析。

第5段略写

远望冰塔林的奇观

第10、11段详写置身冰窟看到的奇丽景象

第12、14段略写

第二天再入冰塔林,听到坚冰下的流水声

第6段略写

近看冰山的形态

冰塔林

置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。渐渐地冰河已光滑难行。

对冰窟和冰风的描写,突出异样的“温暖”感受,既写风的“扫荡”,更把思绪放飞到洪荒之始,感喟于自然的永恒。

这里便是著名的长江奇观之一的冰塔林。从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目。

慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山。这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。从狭小的冰洞里爬过去,豁然又一番天地。整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。

描写冰塔林和冰川,虽然以“写形”为主,却很少对其形态做过细的描写,而是用精短、准确、形象性强的词语连续带过,很好地表现出冰体形状之多令人目不暇接,同时又畅想眼前奇景的形成过程,主客观融为一体。这样的写法既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

作者对冰塔林的描写有详有略,略写时一笔带过,详写时细致刻画。作者从描写自己身处冰窟的感受开始,写到冰风的呼啸与川流不息,然后详细描写冰体的千奇百怪、美不胜收。作者在描写冰塔林时非常注意把主观的感受、想象与客观的描写融在一起,往往从眼前的景物出发,做时间维度上的延展。

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?

眩晕:原指一种症状,即感觉到自己或周围的东西旋转

这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,令人不知该看什么

卖弄:原指有意显示、炫耀,含贬义

这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致

震撼、敬畏

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

赏析这句话,谈谈你的理解。

从听觉、视觉角度,写出冰河上大风扫荡、雪粒飞扬的环境特点,并在描写中融入作者对大自然漫长历史和永恒运动的主观想象,使写景富有神韵,字里行间饱含着作者对壮美的各拉丹冬雪山、冰川的赞叹、敬畏之情。

运用拟人的修辞手法,写出了风的威力。

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

请结合第11段内容,说说作者在写景过程中运用了哪些手法,并简析其作用。

手法

例句

作用

融情于景

修辞手法

发挥想象

永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

把情感融入句子里,热情赞美大自然的鬼斧神工把冰塔林雕刻得如此之美。

运用比喻,生动形象地写出了冰流苏的美丽,流露出作者对冰塔林奇

美景色的喜爱之情。

增加了文章的厚度,赋予眼前之景以历史的厚重感,引发读者的遐思

迩想。

这句话有什么含义?

那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事。

开启

孕育

源远流长

对自然的敬畏之情

作者由“坚冰之下的流水之声”,联想到各拉丹冬开启了长江之源头,而长江作为我们的母亲河,孕育滋养着中华民族,字里行间蕴含着作者对自然的敬畏、赞美之情。

主旨句

从作者的文字中,我们能感受到她对大自然的敬畏。最后一段如果删去,是否更能表达这种敬畏呢?

不能。不见自然生物痕迹,在这么恶劣的环境下,却有人活在各拉丹冬的近旁,作者在赞美自然、敬畏自然的同时也赞美了人挺立于伟大自然面前的卓绝风姿,赞美人与自然的和平共处。所以特意独句成段,强调这一点。

不同点

《壶口瀑布》

《在长江源头各拉丹冬》

写景手法

定点观察

移步换景

内容侧重

选择了最能体现黄河壮美景象的“美点”进行集中描绘,并融入了作者自己的主观感受。

对各拉丹冬雪山的“外形美”着墨不多,更偏向于主观化、印象化地写景物的“神韵”。

表达感受的方式

将自己的观景体验融入景物描写中,同时也用不少的篇幅表达自己的思考。

少有直接抒情、议论的句子,甚至连直白的表达也很少,作者将自己的感受与思考渗透在字里行间。

梁衡面对枯水期的壶口瀑布虽也惊叹,但更多的是旁观欣赏,他的思维方式偏重人文主义,擅长从景物中引出关于人生的思考,深刻而厚重。

马丽华的思维方式偏向自然主义,文中关于自然伟力和无尽时空的思考融在对自然的敬畏、礼赞中,含蓄邈远,富有诗意。

既宏阔又不失细腻,既有画面感又有动态美,既畅达自然又经过细心打磨。

似不刻意经营,又颇为工巧,有着与景物相称的庄严感。

审美倾向和思维方式

语言风格

同为写景散文,从写作角度来看,本文和《壶口瀑布》有哪些不同?

深入探究

在长江源头各拉丹冬

第一天

抒敬畏赞美之情

作者行踪

(所至)

观景角度

景物特征

(所见)

内心感想(所感)

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

进入冰山、冰塔林

置身冰窟

远观

四顾

近看

细看联想

高峻雄壮变化多端

辽阔、浩茫、奇美

美丽多样

晶莹闪耀形态多样

感叹雪山的雄伟神秘

担心影响心态、感叹自然伟大

赞美自然,凄凉无奈

感到温暖,被自然震撼

第二天:

半卧细观

冰面疏松流水漫溢

想象长江的故事

绘壮美冰雪世界

再入冰塔林

结构梳理

本文以时空为序,以“我”跟随摄制组探险的两天行踪为线索,叙写了在长江源头各拉丹冬的见闻和感受,抒发了“我”对各拉丹冬雪山、冰河、冰塔林的热爱与赞美之情,以及对大自然的敬畏、崇仰之情。

主旨归纳

一、本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历。理清文章的脉络,复述作者在各拉丹冬的所见所感。

思考探究

采用移步换景的写法,从安营在各拉丹冬雪山脚下→驶过冰河→进入冰塔林。

所见:

1.营地远眺各拉丹冬雪山,突出它的高峻、雄壮、变幻莫测;

2.砾石堆上四顾,突出冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;

3.靠近冰山,发现其图案的难以名状;

4.进入冰塔林,特别是身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,突出其晶莹纯美,闪闪生光;

5.第二天重返冰河,听到阳光下冰河融化的流水声。

随着行踪和景物的变化,作者“所感”也在变化。

1.远眺雪山时,感到雄伟和神秘;

2.张望冰峰和冰河时,感叹造物主的创造力;

3.身处冰窟时,感慨自然永恒的存在和漫长的变化;

4.倾听水声,想象即将演绎出的长江的故事。

“文章的脉络”指文章内部的组织和构造,它包括线索与脉络、层次与段落、过渡与照应、开头与结尾等。一篇文章的脉络就是作者写作思路的具体体现。

理清文章脉络

一、概念

命题点

1.感知课文内容,列出基本框架。

2.依循自然段理清脉络。

首段一般总领全文、奠定全文感情基调。

尾段一般是概括全文,或深化中心。

过渡段,是一条把握文章整体内容的捷径。

3.抓重点句,如文章的中心句、过渡句等。

4.抓关键词或题眼。

5.联系旧知,理清文章脉络。

二、理清文章脉络的方法

1.理清层次,根据文章内容填空。

2.找出文中的关键句,理清文章脉络。

3.找出文章的线索,理清文章脉络。

4.请简要叙述文章的思路。

三、考查形式

(中考真题)根据文章行文思路及内容提示填空。

①某一日午前,站在美丽异木棉的树下,抬眼看她们的样子--昨夜西风紧,树下又纷纷扬扬落下许多花儿来。厦门秋日正午的阳光还热着呢,红花瓣在绿草地上有些萎蔫。

②有朋友开车经过,见我路边闲闲站着,停了车,问

我:“你在做什么呢?”我指了指美丽异木棉的树,答:“我看看花……”他开车扬长而去,大概会笑我无所事事?伤春悲秋这种事情,在厦门是不太容易发生的,只因为这一城花开,从不停歇,“悲”的念头一升起,便被美丽的花影树生生压下去。

真题演练

③美丽异木棉,别名“美人树”“南美木棉”,与木棉同科不同属,来自南美洲的阿根廷。大部分人以为它是时下开得热闹的洋紫荆,这真是美丽的错误。美丽异木棉与洋紫荆的区别最明显是叶子不一样:洋紫荆的叶子是大大的羊蹄形,而美丽异木棉的叶子是细长形的掌状复叶,并且酒瓶状的树干长有一圈圈圆形的大刺,不小心可是会被刺伤的。……

①~⑦段

某一日午前,看到美丽异木棉落花,引发人生思考。

⑧~⑩段

①近日的一个黄昏,看见美丽的异木棉,生出中年人的愁绪来。

~ 段

②也是一个冬日,看到满城的美丽异木棉,瞬间便觉得接回厦门的地气。

【参考答案】

二、作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?试结合课文内容具体分析。

(一)描写有详有略

略写时一笔带过,详写时细致刻画。

从描写自己身处冰窟的感受开始,写到冰风的呼啸与川流不息,然后详细描写冰体的千奇百怪、美不胜收。

(二)把主观的感受、想象与客观的描写融在一起

1.对冰窟和冰风的描写,突出异样的“温暖”感受,既写风的“扫荡”,更把思绪放飞到洪荒之始,感叹自然的永恒。

2.描写冰塔林和冰川,用精短、准确、形象性强的词语连续带过,很好地表现出冰体形状之多,令人目不暇接,同时又畅想眼前奇景的形成过程,主客观融为一体。

这样的写法既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

三、作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。从某种意义上来看,作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况越来越糟糕,作者对各拉丹冬的感受与理解却越来越细致,想象也越来越丰富。

这样的写法,使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得更亲切、真实、可信。作者在身体的痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

四、联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

积累拓展

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?)

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西在旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,令人不知道该看什么;“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

2.风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

(删去加点的部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

删去加点部分后,全句就只是对眼前景物的实实在在描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

. . . . . . .

. . . . . . . . . . ..

3.端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者没有详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

这几个句子在描写眼前景物的同时,都不停留于具体的描写,而是将笔触宕开,抒写作者的想象与感触,将读者的思绪引向时间的远处或思考的深处。

这样的写法虚实结合,主客相融,带给读者一种富于厚度和深度的美。

虚实结合

1.首先,明确什么是虚实结合。虚实结合就是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。

2.其次,分析语段哪是实写,写得什么;哪是虚写,写得什么。

3.再次,分析虚实结合的表达效果。

方法拓展

答题模式:这段文字运用 手法,实写了 ___________ ,虚写了 ,写出了人物(事物)的 ,表达了人物 的 情感。

⑩一种向往久了,便会跑进梦里。我多少次做过江南的梦,虽然是文字里的江南,但黄鹂翠柳、白鹭青天,还有茂林修竹、碧水微风,着实让我兴奋一阵。当然,故乡是变不了江南的。故乡的人也许和我一样,少不了做江南的梦。

梦做着做着,故乡竟然有了梦里的轮廓,大概是经过了四十年的光景,那轮廓渐渐清晰,渐渐现出了树,现出大片大片的密密的林,覆盖在城的周围,漫过山峦,漫过村庄,一直漫到很远很远的地方。

(中考真题)自选角度赏析下面文字的表达效果。

真题演练

数不清的风筝,还在空中飘飞。河岸,确切地说是河的两岸,已被装点出缤纷的色彩。弯曲的小路,顺着河流蜿蜒伸展,间或有大片的绿草和好多种树。河水很是平静,像是过去的一切都不曾发生过。波光微微泛动,明亮而安谧,倒映的绿荫加重了几层水色。看得出来,流水不再是河道上的匆匆过客。鳞次栉比的高大楼宇,被纵横交错的黑色路面,分割成鲜亮的组群。

运用动静结合、虚实结合的方法进行景物描写。反映出故乡的人们通过对风沙的治理,环境发生了惊人的转变,表达了作者欣喜自豪的心情。

【参考答案】

五、观看纪录片《话说长江》《再说长江》,从多个角度了解长江壮丽的自然景象和多彩的人文景观。

提示:这两部人文纪录片播出时间相距20多年(1983年、2006年),分别从当时的视角呈现长江的自然风景与沿岸的人文风情。《再说长江》从多个角度详细拍摄了长江的源头。观看后,感受时代的变迁和国家的发展。

18 在长江源头各拉丹冬

“长江源头”点明了各拉丹冬位置的重要性与特殊性。各拉丹冬,唐古拉山脉最高的一组雪山群,为长江的源头。

感知文章内容,了解有关长江源头的知识;积累“懈怠”“接踵而至”“漫不经心”等易考词语。

把握课文的写景顺序和角度,理解作者对自然的感悟和思考。(重点)

体会本文把对景物的描写与身体状况、内心体验、邈远思绪融为一体的写法。(重点)

品味看似随意实则精巧的语言;欣赏文中的各种景物,感受其雄伟、圣洁、瑰奇的特点。(难点)

学习目标

马丽华,1953年生,山东济南人,当代女作家。代表作有诗集《我的太阳》、散文集《追你到高原》、长篇纪实随笔《藏北游历》等。

作者简介

出处

背景

时间

本文选自《藏北游历》(中国藏学出版社2007年版)。

蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。作者马丽华在西藏工作多年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。

1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下了这篇游记。

背景链接

读读写写

lénɡ

棱角( ) 骤然( ) 虔诚( ) 恭顺

蠕动( ) 凄凉 懈怠( ) 敦实( ) 蜿蜒( ) 消长( ) 衰竭 漫溢( )

演绎( ) 安营扎寨( ) 风云变幻

接踵而至( ) 历历在目 川流不息 漫不经心

zhòu

qián

rú

xiè dài

dūn

wān yán

zhǎnɡ

yì

yì

zhài

zhǒnɡ

模棱(lénɡ)两可

“踵”意为“脚后跟”,所以是“ ”部。

区别于“滴水穿石”的“穿”。

不要写成“快慢”的“慢”。

字词清单

黧黑( )

lí

云遮雾障

气喘吁吁( )

xū

霹雳( )

pī lì

冻疮( )

酝酿( )

砾石( )

建议识记字词补充归纳

尾椎骨( )

眩晕( )

蜷卧( )

腈纶( )

熠熠烁烁( )

chuānɡ

yùn niànɡ

lì

zhuī

xuàn yùn

quán

jīnɡ lún

yì

多音字

棱

( )棱角

( )扑棱

lénɡ

lēnɡ

【串句记忆法】 受到重创( )的企业经创( )新性发展后,焕发出新的活力。

chuānɡ

chuànɡ

在地名“穆棱”中读“línɡ”。

削

( )刀削

( )剥削

xiāo

xuē

煞

( )煞风景

( )煞白

shā

shà

形近字

蠕( )蠕动

嚅( )嗫嚅

溢( )漫溢

隘( )关隘

yì

rú

ài

rú

绎( )演绎

译( )翻译

椎( )尾椎

稚( )幼稚

zhuī

yì

zhì

yì

择( )选择

锥( )锥子

zhuī

zé

词语集注

熠熠

形容闪光发亮。

光彩熠熠 熠熠生辉

安营扎寨

原指军队搭起帐篷、修起栅栏住下,现泛指军队或其他团体建立临时驻地。

秋高气爽

秋天天空晴朗明净,气候凉爽宜人。

风云变幻

像风和云那样变幻不定。比喻局势动荡不定,复杂多变。

气喘吁吁

形容呼吸急促,上气不接下气的样子。

接踵而至

形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

也说“接踵而来”。

历历在目

十分清楚地出现在眼前。

漫不经心

随随便便,不放在心上。

可形容远方的景物和过去的事。

多用于贬义。

川流不息:可以指人、马、车、船的来往,也可指别的事物,所指对象可以是单一的。

络绎不绝:专指人、马、车、船的来往。含有“繁盛”的意思,所指对象不能是单一的。

川流不息

(行人、车马等)像水流一样连续不断。

课文主要讲了什么内容?

全文以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,书写了自己在不同地点的见闻感受。

整体感知

划分文章层次,理清作者的写作思路。

第一部分

(1、2)

写初见各拉丹冬的景象。

详写第一天在不同地点所见的景象及感受。

第二部分

(3—11)

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

第三部分

(12—15)

本文记述作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历采用了什么写法?请梳理作者的游踪,理清文章的脉络。

课文精讲

东

草坝子

砾石堆

冰河

冰塔林

冰窟

学 习 任 务 单

根据梳理的脉络,完成学习任务单。

驶向各拉丹冬

再入冰塔林

在①______上安营

在②______上四顾

作者循行程写了两天的活动,以第一天的见闻为主。采用④________的写法,从安营在各拉丹冬雪山脚下,到驶过冰河,最后进入冰塔林。

③_____________

接近冰山、冰塔林

移步换景

草坝子

砾石堆

置身于冰窟

作者笔下的景物有哪些特点?随着行踪和景物的变化,作者的感受有哪些变化?

考点

概括景物的特点

[常见的考查形式]

(1)文章描写的景物有怎样的特点?

(2)概括文章所写景物的特点。

(3)第×段写出了景物的什么特点?

[答题技法]

方 法

意境展现法

抓住关键词,发挥想象,在脑海里浮现出所描写的画面,进而捕捉景物特征,并用恰当的语句描述出来。

换词比较法

换上一个意思相近的词和原词比较,从比较中发现特点的细微差别。

提取法

摘取原文中的词或句子来回答。在写景中,景物的特征,常常有提示语。这些提示特征的词句,有的是描写景物的修饰语,有的是作者评价景物特征的词句。有时在句首,有时在句尾,有时夹杂在描写当中。

[参考答案]

返回

所至

营地远眺

砾石堆四顾

靠近冰山

雪山高峻、

雄伟壮观、

变幻莫测

再入冰塔林

冰峰晶莹,冰河辽阔,天地浩茫

置身冰窟

冰山图案难以名状

千姿百态的冰体,冰山的裂纹、皱褶,晶莹纯美

阳光下冰河融化的流水声

所见

所感

雄伟神秘

大自然的创造力

永恒的存在和漫长的变化

想象即将演绎的长江故事

找出文中描写作者身体状况的语句,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险。

突出了本文“所至”和“所见”的独特性。

作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索。

段落

身体状况

第3段

手背生疮,连夜高烧

意外滑倒,尾椎骨折

缺氧反应,新伤剧痛

“我要死了”,少气无力

似乎衰竭,无力返回

第6段

第7段

第9段

第12段

使读者体会到作者的乐观与坚强,也使文章显得更亲切、真实、可信。作者在身体的痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?试结合课文内容具体分析。

第5段略写

远望冰塔林的奇观

第10、11段详写置身冰窟看到的奇丽景象

第12、14段略写

第二天再入冰塔林,听到坚冰下的流水声

第6段略写

近看冰山的形态

冰塔林

置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。渐渐地冰河已光滑难行。

对冰窟和冰风的描写,突出异样的“温暖”感受,既写风的“扫荡”,更把思绪放飞到洪荒之始,感喟于自然的永恒。

这里便是著名的长江奇观之一的冰塔林。从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目。

慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山。这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。从狭小的冰洞里爬过去,豁然又一番天地。整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。

描写冰塔林和冰川,虽然以“写形”为主,却很少对其形态做过细的描写,而是用精短、准确、形象性强的词语连续带过,很好地表现出冰体形状之多令人目不暇接,同时又畅想眼前奇景的形成过程,主客观融为一体。这样的写法既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

作者对冰塔林的描写有详有略,略写时一笔带过,详写时细致刻画。作者从描写自己身处冰窟的感受开始,写到冰风的呼啸与川流不息,然后详细描写冰体的千奇百怪、美不胜收。作者在描写冰塔林时非常注意把主观的感受、想象与客观的描写融在一起,往往从眼前的景物出发,做时间维度上的延展。

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?

眩晕:原指一种症状,即感觉到自己或周围的东西旋转

这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,令人不知该看什么

卖弄:原指有意显示、炫耀,含贬义

这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致

震撼、敬畏

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

赏析这句话,谈谈你的理解。

从听觉、视觉角度,写出冰河上大风扫荡、雪粒飞扬的环境特点,并在描写中融入作者对大自然漫长历史和永恒运动的主观想象,使写景富有神韵,字里行间饱含着作者对壮美的各拉丹冬雪山、冰川的赞叹、敬畏之情。

运用拟人的修辞手法,写出了风的威力。

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

请结合第11段内容,说说作者在写景过程中运用了哪些手法,并简析其作用。

手法

例句

作用

融情于景

修辞手法

发挥想象

永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

把情感融入句子里,热情赞美大自然的鬼斧神工把冰塔林雕刻得如此之美。

运用比喻,生动形象地写出了冰流苏的美丽,流露出作者对冰塔林奇

美景色的喜爱之情。

增加了文章的厚度,赋予眼前之景以历史的厚重感,引发读者的遐思

迩想。

这句话有什么含义?

那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事。

开启

孕育

源远流长

对自然的敬畏之情

作者由“坚冰之下的流水之声”,联想到各拉丹冬开启了长江之源头,而长江作为我们的母亲河,孕育滋养着中华民族,字里行间蕴含着作者对自然的敬畏、赞美之情。

主旨句

从作者的文字中,我们能感受到她对大自然的敬畏。最后一段如果删去,是否更能表达这种敬畏呢?

不能。不见自然生物痕迹,在这么恶劣的环境下,却有人活在各拉丹冬的近旁,作者在赞美自然、敬畏自然的同时也赞美了人挺立于伟大自然面前的卓绝风姿,赞美人与自然的和平共处。所以特意独句成段,强调这一点。

不同点

《壶口瀑布》

《在长江源头各拉丹冬》

写景手法

定点观察

移步换景

内容侧重

选择了最能体现黄河壮美景象的“美点”进行集中描绘,并融入了作者自己的主观感受。

对各拉丹冬雪山的“外形美”着墨不多,更偏向于主观化、印象化地写景物的“神韵”。

表达感受的方式

将自己的观景体验融入景物描写中,同时也用不少的篇幅表达自己的思考。

少有直接抒情、议论的句子,甚至连直白的表达也很少,作者将自己的感受与思考渗透在字里行间。

梁衡面对枯水期的壶口瀑布虽也惊叹,但更多的是旁观欣赏,他的思维方式偏重人文主义,擅长从景物中引出关于人生的思考,深刻而厚重。

马丽华的思维方式偏向自然主义,文中关于自然伟力和无尽时空的思考融在对自然的敬畏、礼赞中,含蓄邈远,富有诗意。

既宏阔又不失细腻,既有画面感又有动态美,既畅达自然又经过细心打磨。

似不刻意经营,又颇为工巧,有着与景物相称的庄严感。

审美倾向和思维方式

语言风格

同为写景散文,从写作角度来看,本文和《壶口瀑布》有哪些不同?

深入探究

在长江源头各拉丹冬

第一天

抒敬畏赞美之情

作者行踪

(所至)

观景角度

景物特征

(所见)

内心感想(所感)

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

进入冰山、冰塔林

置身冰窟

远观

四顾

近看

细看联想

高峻雄壮变化多端

辽阔、浩茫、奇美

美丽多样

晶莹闪耀形态多样

感叹雪山的雄伟神秘

担心影响心态、感叹自然伟大

赞美自然,凄凉无奈

感到温暖,被自然震撼

第二天:

半卧细观

冰面疏松流水漫溢

想象长江的故事

绘壮美冰雪世界

再入冰塔林

结构梳理

本文以时空为序,以“我”跟随摄制组探险的两天行踪为线索,叙写了在长江源头各拉丹冬的见闻和感受,抒发了“我”对各拉丹冬雪山、冰河、冰塔林的热爱与赞美之情,以及对大自然的敬畏、崇仰之情。

主旨归纳

一、本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历。理清文章的脉络,复述作者在各拉丹冬的所见所感。

思考探究

采用移步换景的写法,从安营在各拉丹冬雪山脚下→驶过冰河→进入冰塔林。

所见:

1.营地远眺各拉丹冬雪山,突出它的高峻、雄壮、变幻莫测;

2.砾石堆上四顾,突出冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;

3.靠近冰山,发现其图案的难以名状;

4.进入冰塔林,特别是身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,突出其晶莹纯美,闪闪生光;

5.第二天重返冰河,听到阳光下冰河融化的流水声。

随着行踪和景物的变化,作者“所感”也在变化。

1.远眺雪山时,感到雄伟和神秘;

2.张望冰峰和冰河时,感叹造物主的创造力;

3.身处冰窟时,感慨自然永恒的存在和漫长的变化;

4.倾听水声,想象即将演绎出的长江的故事。

“文章的脉络”指文章内部的组织和构造,它包括线索与脉络、层次与段落、过渡与照应、开头与结尾等。一篇文章的脉络就是作者写作思路的具体体现。

理清文章脉络

一、概念

命题点

1.感知课文内容,列出基本框架。

2.依循自然段理清脉络。

首段一般总领全文、奠定全文感情基调。

尾段一般是概括全文,或深化中心。

过渡段,是一条把握文章整体内容的捷径。

3.抓重点句,如文章的中心句、过渡句等。

4.抓关键词或题眼。

5.联系旧知,理清文章脉络。

二、理清文章脉络的方法

1.理清层次,根据文章内容填空。

2.找出文中的关键句,理清文章脉络。

3.找出文章的线索,理清文章脉络。

4.请简要叙述文章的思路。

三、考查形式

(中考真题)根据文章行文思路及内容提示填空。

①某一日午前,站在美丽异木棉的树下,抬眼看她们的样子--昨夜西风紧,树下又纷纷扬扬落下许多花儿来。厦门秋日正午的阳光还热着呢,红花瓣在绿草地上有些萎蔫。

②有朋友开车经过,见我路边闲闲站着,停了车,问

我:“你在做什么呢?”我指了指美丽异木棉的树,答:“我看看花……”他开车扬长而去,大概会笑我无所事事?伤春悲秋这种事情,在厦门是不太容易发生的,只因为这一城花开,从不停歇,“悲”的念头一升起,便被美丽的花影树生生压下去。

真题演练

③美丽异木棉,别名“美人树”“南美木棉”,与木棉同科不同属,来自南美洲的阿根廷。大部分人以为它是时下开得热闹的洋紫荆,这真是美丽的错误。美丽异木棉与洋紫荆的区别最明显是叶子不一样:洋紫荆的叶子是大大的羊蹄形,而美丽异木棉的叶子是细长形的掌状复叶,并且酒瓶状的树干长有一圈圈圆形的大刺,不小心可是会被刺伤的。……

①~⑦段

某一日午前,看到美丽异木棉落花,引发人生思考。

⑧~⑩段

①近日的一个黄昏,看见美丽的异木棉,生出中年人的愁绪来。

~ 段

②也是一个冬日,看到满城的美丽异木棉,瞬间便觉得接回厦门的地气。

【参考答案】

二、作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?试结合课文内容具体分析。

(一)描写有详有略

略写时一笔带过,详写时细致刻画。

从描写自己身处冰窟的感受开始,写到冰风的呼啸与川流不息,然后详细描写冰体的千奇百怪、美不胜收。

(二)把主观的感受、想象与客观的描写融在一起

1.对冰窟和冰风的描写,突出异样的“温暖”感受,既写风的“扫荡”,更把思绪放飞到洪荒之始,感叹自然的永恒。

2.描写冰塔林和冰川,用精短、准确、形象性强的词语连续带过,很好地表现出冰体形状之多,令人目不暇接,同时又畅想眼前奇景的形成过程,主客观融为一体。

这样的写法既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

三、作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。从某种意义上来看,作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况越来越糟糕,作者对各拉丹冬的感受与理解却越来越细致,想象也越来越丰富。

这样的写法,使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得更亲切、真实、可信。作者在身体的痛苦中坚持行走、体验甚至考察,这使得本文染上了苦难美和悲壮美的色彩,给读者的阅读感受也超越了“观赏自然”的范畴。

四、联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

积累拓展

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?)

“眩晕”原指一种症状,感觉到自己或周围的东西在旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,令人不知道该看什么;“卖弄”原指有意显示、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

这两个词表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色感受到的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

2.风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

(删去加点的部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

删去加点部分后,全句就只是对眼前景物的实实在在描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

. . . . . . .

. . . . . . . . . . ..

3.端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者没有详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

这几个句子在描写眼前景物的同时,都不停留于具体的描写,而是将笔触宕开,抒写作者的想象与感触,将读者的思绪引向时间的远处或思考的深处。

这样的写法虚实结合,主客相融,带给读者一种富于厚度和深度的美。

虚实结合

1.首先,明确什么是虚实结合。虚实结合就是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。

2.其次,分析语段哪是实写,写得什么;哪是虚写,写得什么。

3.再次,分析虚实结合的表达效果。

方法拓展

答题模式:这段文字运用 手法,实写了 ___________ ,虚写了 ,写出了人物(事物)的 ,表达了人物 的 情感。

⑩一种向往久了,便会跑进梦里。我多少次做过江南的梦,虽然是文字里的江南,但黄鹂翠柳、白鹭青天,还有茂林修竹、碧水微风,着实让我兴奋一阵。当然,故乡是变不了江南的。故乡的人也许和我一样,少不了做江南的梦。

梦做着做着,故乡竟然有了梦里的轮廓,大概是经过了四十年的光景,那轮廓渐渐清晰,渐渐现出了树,现出大片大片的密密的林,覆盖在城的周围,漫过山峦,漫过村庄,一直漫到很远很远的地方。

(中考真题)自选角度赏析下面文字的表达效果。

真题演练

数不清的风筝,还在空中飘飞。河岸,确切地说是河的两岸,已被装点出缤纷的色彩。弯曲的小路,顺着河流蜿蜒伸展,间或有大片的绿草和好多种树。河水很是平静,像是过去的一切都不曾发生过。波光微微泛动,明亮而安谧,倒映的绿荫加重了几层水色。看得出来,流水不再是河道上的匆匆过客。鳞次栉比的高大楼宇,被纵横交错的黑色路面,分割成鲜亮的组群。

运用动静结合、虚实结合的方法进行景物描写。反映出故乡的人们通过对风沙的治理,环境发生了惊人的转变,表达了作者欣喜自豪的心情。

【参考答案】

五、观看纪录片《话说长江》《再说长江》,从多个角度了解长江壮丽的自然景象和多彩的人文景观。

提示:这两部人文纪录片播出时间相距20多年(1983年、2006年),分别从当时的视角呈现长江的自然风景与沿岸的人文风情。《再说长江》从多个角度详细拍摄了长江的源头。观看后,感受时代的变迁和国家的发展。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读