9 《鱼我所欲也》课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 9 《鱼我所欲也》课件(共48张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

9 鱼我所欲也

学习目标

了解有关《孟子》的文学常识,积累重点文言实词、虚词,背诵课文。

抓住文章的主要论点,理解全篇内容。(重点)

理清文章层次结构,把握其论证方法。(重点)

体会本文的论述风格和语言特色。(难点)

孟子(约前372—前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派的代表人物之一,被尊称为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。他主张“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想。在人性方面,他主张“性善论”。

作者简介

孟子所处的时代,是一个“上下交征利(上下互相争夺利益)”的时代。《孟子》的第一篇《梁惠王》,就揭示了这样一个现实。孟子认为,一国上下不顾道义地逐利,就会出现作乱犯上之事,必然导致国破家亡。所以,孟子甚至将“富”与“仁”对立起来。他在《鱼我所欲也》中提出的“舍生而取义”的观点,既是对人性的一种期望,也是对仁政的一种期待。

背景链接

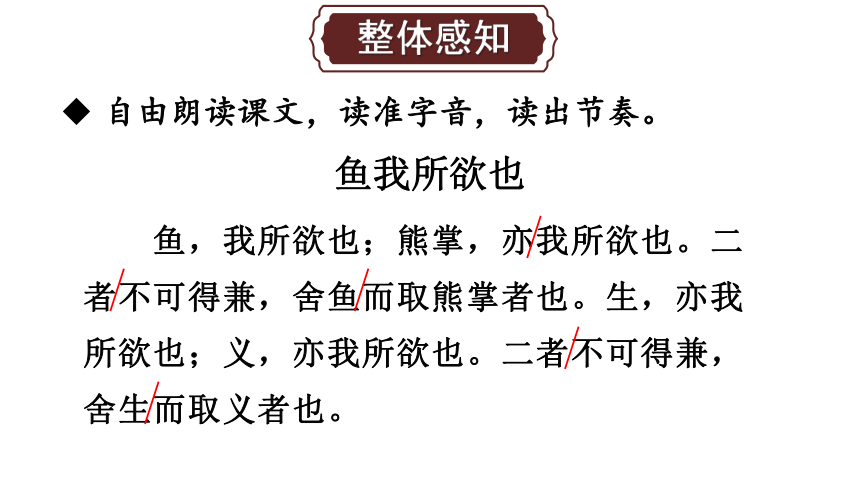

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

整体感知

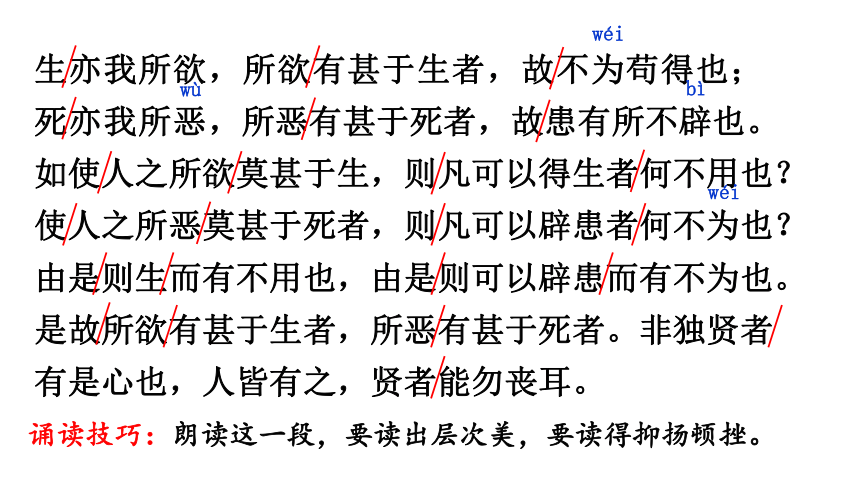

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

诵读技巧:朗读这一段,要读出层次美,要读得抑扬顿挫。

wéi

wù

bì

wéi

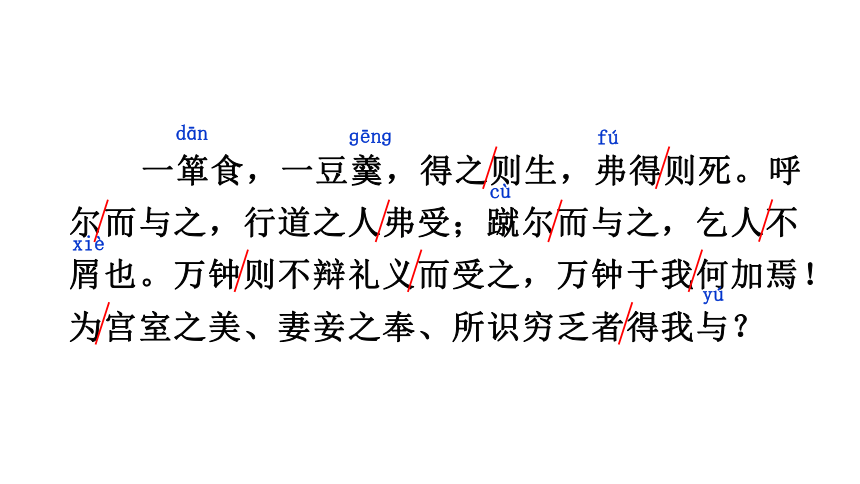

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

dān

ɡēnɡ

fú

cù

xiè

yú

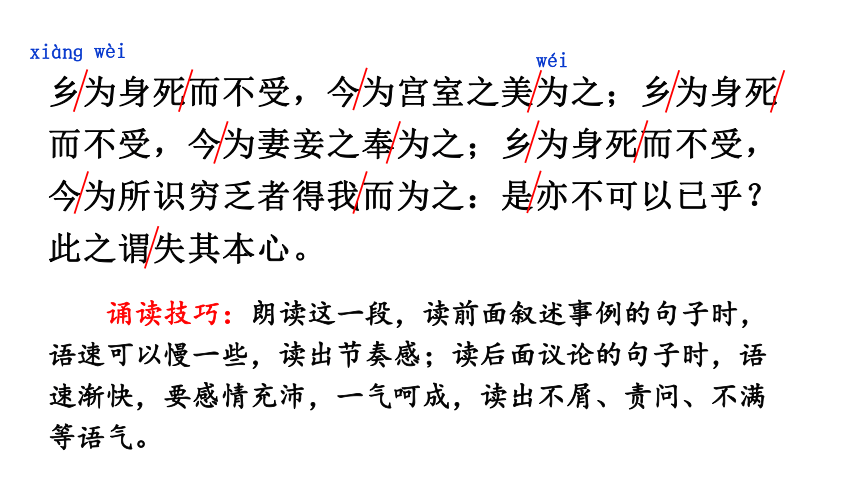

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

诵读技巧:朗读这一段,读前面叙述事例的句子时,语速可以慢一些,读出节奏感;读后面议论的句子时,语速渐快,要感情充沛,一气呵成,读出不屑、责问、不满等语气。

xiànɡ

wèi

wéi

鱼我所欲也

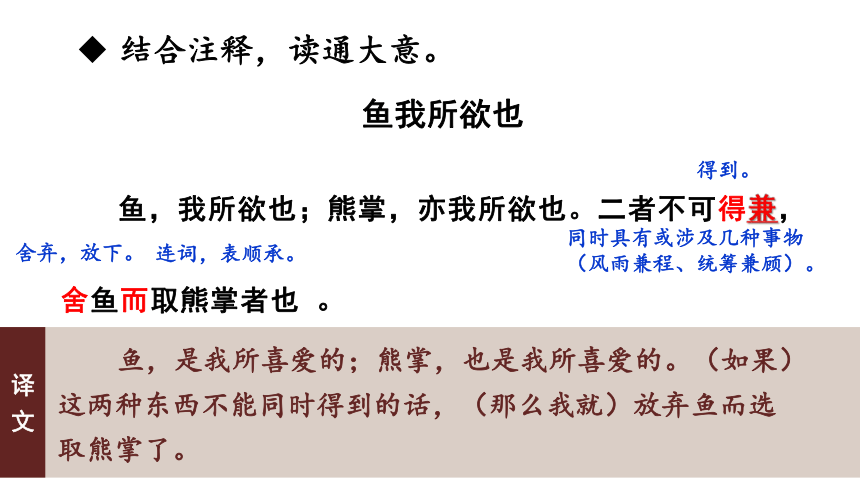

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也 。

结合注释,读通大意。

鱼,是我所喜爱的;熊掌,也是我所喜爱的。(如果)这两种东西不能同时得到的话,(那么我就)放弃鱼而选取熊掌了。

译 文

得到。

舍弃,放下。

同时具有或涉及几种事物(风雨兼程、统筹兼顾)。

连词,表顺承。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

祸患,灾难。

讨厌,憎恨。

同“避”,躲避。

苟且取得。这里是苟且偷生的意思。

生命,是我所喜爱的;道义,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西。不能同时具有的话,(那么我就)牺牲生命而选取道义了。生命是我所喜爱的,但是我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡也是我所讨厌的,但我所讨厌的还有超过死亡的事,所以有的祸患我不躲避。

译 文

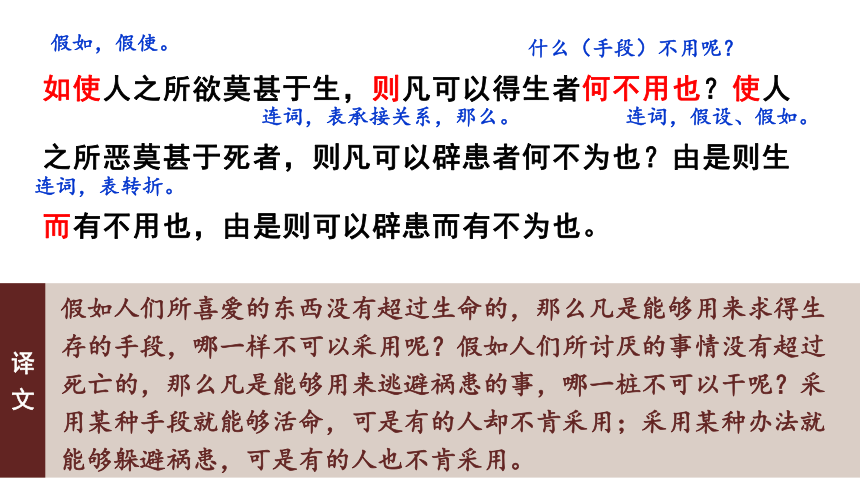

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

假如,假使。

连词,表承接关系,那么。

什么(手段)不用呢?

假如人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?假如人们所讨厌的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避祸患的事,哪一桩不可以干呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避祸患,可是有的人也不肯采用。

译 文

连词,假设、假如。

连词,表转折。

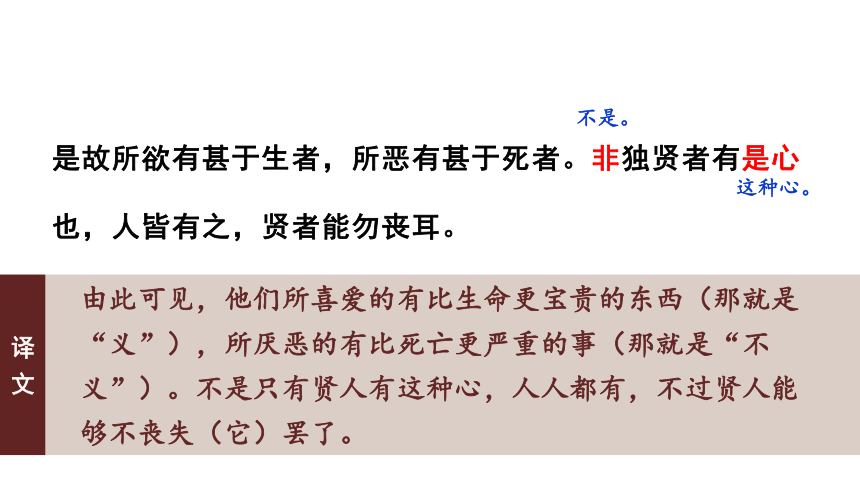

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不是。

这种心。

由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”),所厌恶的有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不是只有贤人有这种心,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

译 文

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

古代盛食物的一种容器,形似高脚盘。

用肉(或肉菜相杂)调和五味做的粥状食物。

踩踏。

优厚的俸禄。钟,古代的一种量器。

同“辨”,辨别。

有什么益处。

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。可是没有礼貌地吆喝着给他(吃),过路的饥民也不肯接受;用脚踩踏过给他(吃),乞丐也不肯接受。(可是有的人)见了优厚的俸禄却不辨别(是否合乎)礼义就接受了,(这样,)优厚的俸禄对我有什么益处呢!

译 文

意思是没有礼貌地吆喝着给他。尔,用作后缀。而,连词,表修饰。与,动词,给予。

介词,对于。

认为不值得,表示轻视而不肯接受。

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

侍奉。

所认识的穷困的人感激我吗? 得,同“德”,感恩、感激。与,同“欤(yú)”,语气词。

同“向”,先前、从前。

是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉、所认识的穷困的人感激我吗?先前(有人)为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了住宅的华丽却接受了;先前(有人)为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了妻妾的侍奉却接受了;

译 文

介词,为了。

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

本性。这里指人的羞恶之心。

停止。

先前(有人)为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了所认识的穷困的人感激自己却接受了:这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人的羞恶之心。

译 文

◆通假字

故患有所不辟也

万钟则不辩礼义而受之

所识穷乏者得我与

乡为身死而不受

“辟”同“避”,躲避。

“辩”同“辨”,辨别。

“得”同“德”,感恩、感激。“与”同“欤”,语气词。

“乡”同“向”,先前、从前。

字词清单

◆古今异义

则凡可以得生者何不用也

古义:是两个词,意思是能够用来。

今义:是一个词,表示许可。

非独贤者有是心也

古义:代词,这。

今义:判断动词。

一箪食,一豆羹

古义:古代盛食物的一种容器,形似高脚盘。

今义:豆类作物。

万钟于我何加焉

古义:有益处,有益于。

今义:加上,增加。

◆一词多义

故不为苟得也

所识穷乏者得我与

得之心而寓之酒也

得

《醉翁亭记》

动词,得到,获得

动词,同“德”,感恩、感激

动词,领会

为

今为宫室之美为之

则凡可以辟患者何不为也

为人谋而不忠乎

天子为动

不足为外人道也

其名为鲲

介词,为了

动词,做

介词,替

介词,被

介词,对、向

动词,叫作、称为

《〈论语〉十二章》

《周亚夫军细柳》

《桃花源记》

《北冥有鱼》

与

所识穷乏者得我与

呼尔而与之

选贤与能

未复有能与其奇者

吾谁与归

《大道之行也》

同“欤”,语气词

动词,给予

同“举”,推举

动词,参与,有“欣赏”“领悟”的意思

介词,和、跟

《答谢中书书》

《岳阳楼记》

于

所欲有甚于生者

万钟于我何加焉

至于负者歌于途

而

由是则生而有不用也

呼尔而与之

舍鱼而取熊掌者也

《醉翁亭记》

介词,比

介词,对、对于

介词,在

连词,表转折

连词,表修饰

连词,表顺承

之

呼尔而与之

为宫室之美

则

则凡可以得生者何不用也

得之则生

万钟则不辩礼义而受之

代词,他

结构助词,的

连词,那么

连词,就

连词,如果

◆文言句式

判断句:

“……也”表判断

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也

倒装句:

所欲有甚于生者

状语后置,即“所欲有于生甚者”

省略句:

省略主语和宾语,即“(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)”

乡为身死而不受

◆成语积累

舍生取义:

为正义而牺牲生命。

嗟来之食:

泛指带有侮辱性的施舍。

文章结构

第一部分(1):用设喻和假设推理的方法,提出并分析论证“舍生取义”的论点。

第二部分(2):运用举例论证和对比论证,论述舍义取利就是丧失“本心”,进一步论证了“舍生取义”的观点。

研读赏析

学 习 任 务 单

梳 理 论 证 思 路

提出论点

道理论证

举例论证

类比

正面

反面

正面

反面

舍鱼而取熊掌→①__________

所欲有甚于生者→不为苟得

②__________________________

所欲莫甚于生→何不用→有不用

③____________________________

人皆有之,

贤者能勿丧耳

一箪食,一豆羹……行道之人弗受……乞人不屑

④____________________________

勿失其本心

舍生而取义

所恶有甚于死者→患有所不辟

所恶莫甚于死→何不为→有不为

乡为身死而不受……得我而为之

反复朗读并背诵课文。根据课文的具体内容,说说你对“本心”的理解。

本文两段文字的结尾,都以归纳总结的方式说到“本心”:第1段称“是心”,第2段称“本心”。“本心”是指与生俱来的良心、良知,表现为恻隐之心、羞恶之心、辞让(恭敬)之心、是非之心,其内核分别为仁、义、礼、智。在本章中侧重指羞恶之心。孟子认为本心“人皆有之”,只是普通人容易丧失,“贤者能勿丧耳”。“本心”是孟子基于人性本善的观点提出来的重要概念,他认为人类的良知是一种本能的心理状态,不学而有,不教而在。所谓修身,就是要保有“本心”。

在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则。你能举出几个事例吗?

考点

补写事实论据

[答题支架]

明确论点

补写作答

审清题干,明确要求补写的论据对应的观点是什么。

按照“人物(谁)+故事梗概(怎么做+结果怎么样)”选取典型人物的典型事迹。注意论据要真实,要能充分证明论点;语言要简洁。

【示例一】文天祥大义凛然,面对敌人的逼问,写下“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的千古绝唱。

【示例二】谭嗣同在戊戌变法失败后泰然赴死,留下了“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的名句。

【示例三】刘胡兰面对敌人的铡刀宁死不屈,谱写了一曲舍生取义的壮歌。

返回

本文在论证论点的过程中,运用了哪些论证方法?

考点

分析文言文中的论证方法

常见的考查形式:(1)选文开头就提出论点××,运用的主要论证方法是____________。(2)分析【甲】【乙】两段文字的论证方法的相同之处。

1.举例论证。通过举具体的事例加以论证,从而使论证更具体、有说服力。例如:《鱼我所欲也》中就是通过举“不食嗟来之食”的例子来论证“舍生取义”的中心论点的。

答题技法

2.道理论证。通过讲道理的方式证明论点,使论证更概括、深入。例如:《鱼我所欲也》中“由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”就运用了道理论证。

3.比喻论证。通过比喻进行论证,使论证生动形象、浅显易懂。

4.对比论证。从事物相反或相异的属性的比较中来揭示需要论证的论点的本质,作用就是突出和强调。如《鱼我所欲也》中“乡”和“今”的对比,就是运用对比论证来突出中心论点。

比喻论证

用鱼与熊掌分别比喻生与义,引出中心论点“舍生取义”。

道理论证

“生亦我所欲,……故患有所不辟也。”“如使人之所欲莫甚于生,……则凡可以辟患者何不为也?”作者分别从正反两个方面讲道理,论证了“义”比“生”更珍贵。

举例论证

“一箪食,一豆羹,……乞人不屑也。”用“贫者不受嗟来之食”的事例论证了人们把义看得比生更为珍贵,在二者不可兼得时就会舍生取义。

对比论证

不吃嗟来之食和不辨礼义而受万钟之禄的对比,突出论证了舍生取义的可贵、见利忘义的可耻。

返回

深入探究

(衡阳中考)文章阐明了“义”的重要性,你认为今天还有坚持“义”的必要吗?为什么?

我认为应该分情况来看待这个问题。

首先,生和义,这并不是一个二选一的问题。孟子提出的“舍生取义”,是在一种不可规避的两难情境中做出的选择,即“所欲有甚于生者”“所恶有甚于死者”。

其次,“义”是需要去分辨的。有“甚于生”的“义”,如国家大义,就像面对新冠肺炎疫情,无数医护工作者、解放军战士、志愿者不顾自身安危,奔赴疫区,战斗在抗疫第一线,这便是“舍生取义”的当代表率;除此之外,还有“莫甚于生”的“义”,比如当我们在日常生活中遇到没有能力解决的危机时,“舍生取义”并不可取,这时候更倡导见义智为,见义巧为。

总之,无论在孟子的时代,还是在今天,“舍生取义”都是有条件的,是受具体的社会情境制约的。

本文的论述风格和语言特色是怎样的?试结合具体内容,说说你的体会。

精妙的比喻 本文中心论点的确立,即基于一个精彩的比喻论证:以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”;以鱼和熊掌“不可得兼”,比喻生与义“不可得兼”。这样说理,化抽象为形象,将感性比喻与理性说理融合在极为凝练的语句中,可以在瞬间引人注意,令人深思,推论效果立竿见影。

精当的对比 本文第1段,选取了“鱼”与“熊掌”,“生”与“义”,“生”与“死”,“所欲”与“所恶”等两两相对的事物或心态对比说明,正反论述,层层剥笋,逐步深化。第2段,仍然保持了对比说理与正反论述的惯性,如“得之”—“弗得”,“呼尔”—“蹴尔”,“行道之人”—“乞人”。这种对举的表达给人一种一往无前、势不可挡的感受。

精彩的排比 第2段中,孟子从不同角度不同层次分析了“不辩礼义而受之”的原因,“宫室之美”“妻妾之奉”是由物到人,“妻妾之奉”“所识穷乏者得我”是由家人到外人,既表明不管出于何种原因我们都不能取“不义”,又加强了文本气势,突显作者的义正词严和理直气壮。同时,也使前后对比更加强烈,从而鲜明地表达出作者对于这些人“失其本心”的痛心与批判。

(续表)

(1)(鄂州中考)《鱼我所欲也》一文中体现作者舍生取义生死观的名句是:____________,______________。

(2)对待富贵,《〈论语〉十二章》中有“______

______,__________”的具体阐述,《鱼我所欲也》中有“____________________,万钟于我何加焉”的准确表达。

二者不可得兼

名句默写

舍生而取

义者也

不义而

富且贵

万钟则不辩礼义而受之

于我如浮云

典型考题

A.孟子散文善用排比和对偶。本文第二段大量使用了排比句和对偶句,

使文章读起来节奏感强,且富有文采和气势。

B.本文阐述了孟子的一个重要主张——义重于生。孟子认为,当义和生

不能两全时应“舍生取义”,这一思想对后世产生了极为深远的影响。

C.本文第一段论证思路清晰。先提出“舍生取义”的观点,再从反面论

述为了“义”可以舍生,接着再正面论述为了“生”可以不择手段。

D.“本心”即天性、天良。作者用一般人和乞丐都不能接受“嗟来之食”

的故事证明人人都有本心,并对失去本心接受“万钟”的行为进行了

嘲讽和批评。

(内江中考)下面对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

C

先从正面论述为了“义”可以舍生,再从反面论述“义”比“生”更珍贵。

运用比喻论证和类比论证,用鱼和熊掌分别比喻生和义,用舍鱼取熊掌类比舍生取义,引出中心论点,使所论述的抽象道理更加具体形象,通俗易懂。

(云南中考)本文开头从“鱼”和“熊掌”说起,有什么好处?

《鱼我所欲也》

《得道多助,失道寡助》

列举事例

运用排比

运用对比

乞人不屑“蹴尔”之食的事例。

守城方得“地利”却“__________”的事例。

乡为身死而不受……今为所

识穷乏者得我而为之。

域民不以封疆之界……威天下不以兵革之利。

把“______________”与“______”在财富数量上作对比。

把“多助”与“寡助”的结果作对比。

委而去之

一箪食,一豆羹

万钟

(贵阳中考)下表对本文和《得道多助,失道寡助》的共同特点进行了梳理,请在空缺处填写相应内容。

鱼我所欲也

提出论点——比喻论证

舍鱼而取熊掌

舍生而取义

道理论证

正面

反面

人皆有之,

贤者能勿丧耳

举例论证

正面:嗟来之食

反面:万钟之禄

勿失本心

舍生取义

保持本心

所欲甚于生

所恶甚于死

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

行道之人

乞人

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

对比论证

对比论证

结构梳理

本文以鱼和熊掌设喻,提出“舍生取义”的中心论点,阐述了义重于生、义重于利和不义可耻的道理,赞扬了那些重义轻利、舍生取义的人,批评了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们要以“义”为重,不要失去“本心”。

主旨归纳

本文考点回顾

本文阅读考点

重要论证方法

补写事实论据

分析文言文中的论证方法

道理论证 举例论证

比喻论证 对比论证

本文考点精析或巩固训练见《状元大课堂》及《创优作业》

“以意逆志”的鉴赏方法

“以意逆志”是孟子提出的鉴赏方法,见于《孟子·万章上》:“故说诗者,不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之。”“以意逆志”就是要用自己的心思,去猜测作者的用意。在解读、欣赏诗歌的时候,不能仅就表面意思去理解字词,而应该从作品的整体出发,由表及里、由浅入深地理解诗歌的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

拓展延伸

以意逆志

以“己意”去“逆”作品之“志”

意

读者的切身体会

逆

接纳、揣测

考证、探究

追溯、反求

志

作者与作品所表达的原意

(一)《孟子》

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。其思想核心是“仁”“义”。它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极具特色的散文专集。其文气势磅礴,感情充沛,逻辑严密;善用比喻和寓言故事来说明复杂抽象的道理,雄辩滔滔,极富感染力;语言明白晓畅,平实浅易,又精练准确。南宋朱熹将它与《论语》《大学》《中庸》合为“四书”。

(二)诸子散文

概念 春秋战国时期,“百家竞作,九流并起”,各个思想流派的代表人物纷纷著书立说,宣传自己的政治主张,这些著作被统称为“诸子散文”。

发展 语录体(如《论语》)→对话体(如《孟子》)→专题论文(如《荀子》)。

特点 诸子散文思想上都坚持独立思考,各抒己见,文风上各具风采。

代表作品 《论语》《老子》《墨子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等。

(三)陈红军:用鲜血和生命捍卫祖国领土主权

陈红军,男,汉族,1987年3月生,2009年4月入党,2020年6月牺牲,甘肃两当人,中国人民解放军某机步营原营长。新时代革命军人的杰出代表,坚守高原边防10年,带领官兵完成各种急难险重任务。2020年6月15日,奉命带队前往一线执行紧急支援任务,在同外军战斗中英勇作战、誓死不屈,为捍卫祖国领土主权、维护国家核心利益壮烈牺牲。被追授“卫国戍边英雄”荣誉称号。

孟子善于运用日常生活中的事例进行类比说理,使抽象的道理变得浅显易懂。学习这种方法,写一段话,说明一个道理。

课后作业

9 鱼我所欲也

学习目标

了解有关《孟子》的文学常识,积累重点文言实词、虚词,背诵课文。

抓住文章的主要论点,理解全篇内容。(重点)

理清文章层次结构,把握其论证方法。(重点)

体会本文的论述风格和语言特色。(难点)

孟子(约前372—前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派的代表人物之一,被尊称为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。他主张“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想。在人性方面,他主张“性善论”。

作者简介

孟子所处的时代,是一个“上下交征利(上下互相争夺利益)”的时代。《孟子》的第一篇《梁惠王》,就揭示了这样一个现实。孟子认为,一国上下不顾道义地逐利,就会出现作乱犯上之事,必然导致国破家亡。所以,孟子甚至将“富”与“仁”对立起来。他在《鱼我所欲也》中提出的“舍生而取义”的观点,既是对人性的一种期望,也是对仁政的一种期待。

背景链接

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

整体感知

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

诵读技巧:朗读这一段,要读出层次美,要读得抑扬顿挫。

wéi

wù

bì

wéi

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

dān

ɡēnɡ

fú

cù

xiè

yú

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

诵读技巧:朗读这一段,读前面叙述事例的句子时,语速可以慢一些,读出节奏感;读后面议论的句子时,语速渐快,要感情充沛,一气呵成,读出不屑、责问、不满等语气。

xiànɡ

wèi

wéi

鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也 。

结合注释,读通大意。

鱼,是我所喜爱的;熊掌,也是我所喜爱的。(如果)这两种东西不能同时得到的话,(那么我就)放弃鱼而选取熊掌了。

译 文

得到。

舍弃,放下。

同时具有或涉及几种事物(风雨兼程、统筹兼顾)。

连词,表顺承。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

祸患,灾难。

讨厌,憎恨。

同“避”,躲避。

苟且取得。这里是苟且偷生的意思。

生命,是我所喜爱的;道义,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西。不能同时具有的话,(那么我就)牺牲生命而选取道义了。生命是我所喜爱的,但是我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡也是我所讨厌的,但我所讨厌的还有超过死亡的事,所以有的祸患我不躲避。

译 文

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

假如,假使。

连词,表承接关系,那么。

什么(手段)不用呢?

假如人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?假如人们所讨厌的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避祸患的事,哪一桩不可以干呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避祸患,可是有的人也不肯采用。

译 文

连词,假设、假如。

连词,表转折。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不是。

这种心。

由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”),所厌恶的有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不是只有贤人有这种心,人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。

译 文

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

古代盛食物的一种容器,形似高脚盘。

用肉(或肉菜相杂)调和五味做的粥状食物。

踩踏。

优厚的俸禄。钟,古代的一种量器。

同“辨”,辨别。

有什么益处。

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。可是没有礼貌地吆喝着给他(吃),过路的饥民也不肯接受;用脚踩踏过给他(吃),乞丐也不肯接受。(可是有的人)见了优厚的俸禄却不辨别(是否合乎)礼义就接受了,(这样,)优厚的俸禄对我有什么益处呢!

译 文

意思是没有礼貌地吆喝着给他。尔,用作后缀。而,连词,表修饰。与,动词,给予。

介词,对于。

认为不值得,表示轻视而不肯接受。

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

侍奉。

所认识的穷困的人感激我吗? 得,同“德”,感恩、感激。与,同“欤(yú)”,语气词。

同“向”,先前、从前。

是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉、所认识的穷困的人感激我吗?先前(有人)为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了住宅的华丽却接受了;先前(有人)为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了妻妾的侍奉却接受了;

译 文

介词,为了。

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

本性。这里指人的羞恶之心。

停止。

先前(有人)为了“礼义”,宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了所认识的穷困的人感激自己却接受了:这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人的羞恶之心。

译 文

◆通假字

故患有所不辟也

万钟则不辩礼义而受之

所识穷乏者得我与

乡为身死而不受

“辟”同“避”,躲避。

“辩”同“辨”,辨别。

“得”同“德”,感恩、感激。“与”同“欤”,语气词。

“乡”同“向”,先前、从前。

字词清单

◆古今异义

则凡可以得生者何不用也

古义:是两个词,意思是能够用来。

今义:是一个词,表示许可。

非独贤者有是心也

古义:代词,这。

今义:判断动词。

一箪食,一豆羹

古义:古代盛食物的一种容器,形似高脚盘。

今义:豆类作物。

万钟于我何加焉

古义:有益处,有益于。

今义:加上,增加。

◆一词多义

故不为苟得也

所识穷乏者得我与

得之心而寓之酒也

得

《醉翁亭记》

动词,得到,获得

动词,同“德”,感恩、感激

动词,领会

为

今为宫室之美为之

则凡可以辟患者何不为也

为人谋而不忠乎

天子为动

不足为外人道也

其名为鲲

介词,为了

动词,做

介词,替

介词,被

介词,对、向

动词,叫作、称为

《〈论语〉十二章》

《周亚夫军细柳》

《桃花源记》

《北冥有鱼》

与

所识穷乏者得我与

呼尔而与之

选贤与能

未复有能与其奇者

吾谁与归

《大道之行也》

同“欤”,语气词

动词,给予

同“举”,推举

动词,参与,有“欣赏”“领悟”的意思

介词,和、跟

《答谢中书书》

《岳阳楼记》

于

所欲有甚于生者

万钟于我何加焉

至于负者歌于途

而

由是则生而有不用也

呼尔而与之

舍鱼而取熊掌者也

《醉翁亭记》

介词,比

介词,对、对于

介词,在

连词,表转折

连词,表修饰

连词,表顺承

之

呼尔而与之

为宫室之美

则

则凡可以得生者何不用也

得之则生

万钟则不辩礼义而受之

代词,他

结构助词,的

连词,那么

连词,就

连词,如果

◆文言句式

判断句:

“……也”表判断

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也

倒装句:

所欲有甚于生者

状语后置,即“所欲有于生甚者”

省略句:

省略主语和宾语,即“(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)”

乡为身死而不受

◆成语积累

舍生取义:

为正义而牺牲生命。

嗟来之食:

泛指带有侮辱性的施舍。

文章结构

第一部分(1):用设喻和假设推理的方法,提出并分析论证“舍生取义”的论点。

第二部分(2):运用举例论证和对比论证,论述舍义取利就是丧失“本心”,进一步论证了“舍生取义”的观点。

研读赏析

学 习 任 务 单

梳 理 论 证 思 路

提出论点

道理论证

举例论证

类比

正面

反面

正面

反面

舍鱼而取熊掌→①__________

所欲有甚于生者→不为苟得

②__________________________

所欲莫甚于生→何不用→有不用

③____________________________

人皆有之,

贤者能勿丧耳

一箪食,一豆羹……行道之人弗受……乞人不屑

④____________________________

勿失其本心

舍生而取义

所恶有甚于死者→患有所不辟

所恶莫甚于死→何不为→有不为

乡为身死而不受……得我而为之

反复朗读并背诵课文。根据课文的具体内容,说说你对“本心”的理解。

本文两段文字的结尾,都以归纳总结的方式说到“本心”:第1段称“是心”,第2段称“本心”。“本心”是指与生俱来的良心、良知,表现为恻隐之心、羞恶之心、辞让(恭敬)之心、是非之心,其内核分别为仁、义、礼、智。在本章中侧重指羞恶之心。孟子认为本心“人皆有之”,只是普通人容易丧失,“贤者能勿丧耳”。“本心”是孟子基于人性本善的观点提出来的重要概念,他认为人类的良知是一种本能的心理状态,不学而有,不教而在。所谓修身,就是要保有“本心”。

在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则。你能举出几个事例吗?

考点

补写事实论据

[答题支架]

明确论点

补写作答

审清题干,明确要求补写的论据对应的观点是什么。

按照“人物(谁)+故事梗概(怎么做+结果怎么样)”选取典型人物的典型事迹。注意论据要真实,要能充分证明论点;语言要简洁。

【示例一】文天祥大义凛然,面对敌人的逼问,写下“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的千古绝唱。

【示例二】谭嗣同在戊戌变法失败后泰然赴死,留下了“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的名句。

【示例三】刘胡兰面对敌人的铡刀宁死不屈,谱写了一曲舍生取义的壮歌。

返回

本文在论证论点的过程中,运用了哪些论证方法?

考点

分析文言文中的论证方法

常见的考查形式:(1)选文开头就提出论点××,运用的主要论证方法是____________。(2)分析【甲】【乙】两段文字的论证方法的相同之处。

1.举例论证。通过举具体的事例加以论证,从而使论证更具体、有说服力。例如:《鱼我所欲也》中就是通过举“不食嗟来之食”的例子来论证“舍生取义”的中心论点的。

答题技法

2.道理论证。通过讲道理的方式证明论点,使论证更概括、深入。例如:《鱼我所欲也》中“由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”就运用了道理论证。

3.比喻论证。通过比喻进行论证,使论证生动形象、浅显易懂。

4.对比论证。从事物相反或相异的属性的比较中来揭示需要论证的论点的本质,作用就是突出和强调。如《鱼我所欲也》中“乡”和“今”的对比,就是运用对比论证来突出中心论点。

比喻论证

用鱼与熊掌分别比喻生与义,引出中心论点“舍生取义”。

道理论证

“生亦我所欲,……故患有所不辟也。”“如使人之所欲莫甚于生,……则凡可以辟患者何不为也?”作者分别从正反两个方面讲道理,论证了“义”比“生”更珍贵。

举例论证

“一箪食,一豆羹,……乞人不屑也。”用“贫者不受嗟来之食”的事例论证了人们把义看得比生更为珍贵,在二者不可兼得时就会舍生取义。

对比论证

不吃嗟来之食和不辨礼义而受万钟之禄的对比,突出论证了舍生取义的可贵、见利忘义的可耻。

返回

深入探究

(衡阳中考)文章阐明了“义”的重要性,你认为今天还有坚持“义”的必要吗?为什么?

我认为应该分情况来看待这个问题。

首先,生和义,这并不是一个二选一的问题。孟子提出的“舍生取义”,是在一种不可规避的两难情境中做出的选择,即“所欲有甚于生者”“所恶有甚于死者”。

其次,“义”是需要去分辨的。有“甚于生”的“义”,如国家大义,就像面对新冠肺炎疫情,无数医护工作者、解放军战士、志愿者不顾自身安危,奔赴疫区,战斗在抗疫第一线,这便是“舍生取义”的当代表率;除此之外,还有“莫甚于生”的“义”,比如当我们在日常生活中遇到没有能力解决的危机时,“舍生取义”并不可取,这时候更倡导见义智为,见义巧为。

总之,无论在孟子的时代,还是在今天,“舍生取义”都是有条件的,是受具体的社会情境制约的。

本文的论述风格和语言特色是怎样的?试结合具体内容,说说你的体会。

精妙的比喻 本文中心论点的确立,即基于一个精彩的比喻论证:以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”;以鱼和熊掌“不可得兼”,比喻生与义“不可得兼”。这样说理,化抽象为形象,将感性比喻与理性说理融合在极为凝练的语句中,可以在瞬间引人注意,令人深思,推论效果立竿见影。

精当的对比 本文第1段,选取了“鱼”与“熊掌”,“生”与“义”,“生”与“死”,“所欲”与“所恶”等两两相对的事物或心态对比说明,正反论述,层层剥笋,逐步深化。第2段,仍然保持了对比说理与正反论述的惯性,如“得之”—“弗得”,“呼尔”—“蹴尔”,“行道之人”—“乞人”。这种对举的表达给人一种一往无前、势不可挡的感受。

精彩的排比 第2段中,孟子从不同角度不同层次分析了“不辩礼义而受之”的原因,“宫室之美”“妻妾之奉”是由物到人,“妻妾之奉”“所识穷乏者得我”是由家人到外人,既表明不管出于何种原因我们都不能取“不义”,又加强了文本气势,突显作者的义正词严和理直气壮。同时,也使前后对比更加强烈,从而鲜明地表达出作者对于这些人“失其本心”的痛心与批判。

(续表)

(1)(鄂州中考)《鱼我所欲也》一文中体现作者舍生取义生死观的名句是:____________,______________。

(2)对待富贵,《〈论语〉十二章》中有“______

______,__________”的具体阐述,《鱼我所欲也》中有“____________________,万钟于我何加焉”的准确表达。

二者不可得兼

名句默写

舍生而取

义者也

不义而

富且贵

万钟则不辩礼义而受之

于我如浮云

典型考题

A.孟子散文善用排比和对偶。本文第二段大量使用了排比句和对偶句,

使文章读起来节奏感强,且富有文采和气势。

B.本文阐述了孟子的一个重要主张——义重于生。孟子认为,当义和生

不能两全时应“舍生取义”,这一思想对后世产生了极为深远的影响。

C.本文第一段论证思路清晰。先提出“舍生取义”的观点,再从反面论

述为了“义”可以舍生,接着再正面论述为了“生”可以不择手段。

D.“本心”即天性、天良。作者用一般人和乞丐都不能接受“嗟来之食”

的故事证明人人都有本心,并对失去本心接受“万钟”的行为进行了

嘲讽和批评。

(内江中考)下面对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

C

先从正面论述为了“义”可以舍生,再从反面论述“义”比“生”更珍贵。

运用比喻论证和类比论证,用鱼和熊掌分别比喻生和义,用舍鱼取熊掌类比舍生取义,引出中心论点,使所论述的抽象道理更加具体形象,通俗易懂。

(云南中考)本文开头从“鱼”和“熊掌”说起,有什么好处?

《鱼我所欲也》

《得道多助,失道寡助》

列举事例

运用排比

运用对比

乞人不屑“蹴尔”之食的事例。

守城方得“地利”却“__________”的事例。

乡为身死而不受……今为所

识穷乏者得我而为之。

域民不以封疆之界……威天下不以兵革之利。

把“______________”与“______”在财富数量上作对比。

把“多助”与“寡助”的结果作对比。

委而去之

一箪食,一豆羹

万钟

(贵阳中考)下表对本文和《得道多助,失道寡助》的共同特点进行了梳理,请在空缺处填写相应内容。

鱼我所欲也

提出论点——比喻论证

舍鱼而取熊掌

舍生而取义

道理论证

正面

反面

人皆有之,

贤者能勿丧耳

举例论证

正面:嗟来之食

反面:万钟之禄

勿失本心

舍生取义

保持本心

所欲甚于生

所恶甚于死

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

行道之人

乞人

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

对比论证

对比论证

结构梳理

本文以鱼和熊掌设喻,提出“舍生取义”的中心论点,阐述了义重于生、义重于利和不义可耻的道理,赞扬了那些重义轻利、舍生取义的人,批评了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们要以“义”为重,不要失去“本心”。

主旨归纳

本文考点回顾

本文阅读考点

重要论证方法

补写事实论据

分析文言文中的论证方法

道理论证 举例论证

比喻论证 对比论证

本文考点精析或巩固训练见《状元大课堂》及《创优作业》

“以意逆志”的鉴赏方法

“以意逆志”是孟子提出的鉴赏方法,见于《孟子·万章上》:“故说诗者,不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之。”“以意逆志”就是要用自己的心思,去猜测作者的用意。在解读、欣赏诗歌的时候,不能仅就表面意思去理解字词,而应该从作品的整体出发,由表及里、由浅入深地理解诗歌的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

拓展延伸

以意逆志

以“己意”去“逆”作品之“志”

意

读者的切身体会

逆

接纳、揣测

考证、探究

追溯、反求

志

作者与作品所表达的原意

(一)《孟子》

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。其思想核心是“仁”“义”。它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极具特色的散文专集。其文气势磅礴,感情充沛,逻辑严密;善用比喻和寓言故事来说明复杂抽象的道理,雄辩滔滔,极富感染力;语言明白晓畅,平实浅易,又精练准确。南宋朱熹将它与《论语》《大学》《中庸》合为“四书”。

(二)诸子散文

概念 春秋战国时期,“百家竞作,九流并起”,各个思想流派的代表人物纷纷著书立说,宣传自己的政治主张,这些著作被统称为“诸子散文”。

发展 语录体(如《论语》)→对话体(如《孟子》)→专题论文(如《荀子》)。

特点 诸子散文思想上都坚持独立思考,各抒己见,文风上各具风采。

代表作品 《论语》《老子》《墨子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等。

(三)陈红军:用鲜血和生命捍卫祖国领土主权

陈红军,男,汉族,1987年3月生,2009年4月入党,2020年6月牺牲,甘肃两当人,中国人民解放军某机步营原营长。新时代革命军人的杰出代表,坚守高原边防10年,带领官兵完成各种急难险重任务。2020年6月15日,奉命带队前往一线执行紧急支援任务,在同外军战斗中英勇作战、誓死不屈,为捍卫祖国领土主权、维护国家核心利益壮烈牺牲。被追授“卫国戍边英雄”荣誉称号。

孟子善于运用日常生活中的事例进行类比说理,使抽象的道理变得浅显易懂。学习这种方法,写一段话,说明一个道理。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读