人音版六年级上册第5课《演唱 龙的传人》教学设计

文档属性

| 名称 | 人音版六年级上册第5课《演唱 龙的传人》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 776.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2023-03-04 11:50:28 | ||

图片预览

文档简介

《龙的传人》教案

【教学设计】

设计理念:通过竖笛实践教学,激发学生的音乐情趣,发展和开拓学生的艺术视野、音乐感受与鉴赏、表现与创造能力,提高音乐文化素养,应用学科整合、德育渗透、丰富学生美育和情感体验,以中华民族伟大复兴的中国梦陶冶学生情操、传承民族精神。

教学目标:

1、 情感态度价值观:

通过《龙的传人》竖笛、合唱的二部学习,丰富学生的情感体验,培养学生继承“龙”的精神:自强不息,奋斗不止,进而养成对生活乐观的态度和对美好未来的向往和追求;能用恰当的情感表达音乐情绪。

2、 过程与方法:

通过竖笛吹奏、多媒体体验等多种手段,激发学生学习兴趣,表现学生个性和共性的音乐情怀,学习中做到有气息支持、有方法和技巧奏唱,引导学生更好地表现乐曲和歌唱;通过表演律动,培养学生对音乐的理解力、想象力、表现力和创造力。

3、 方法与技能:

能用饱满、富有弹性的音色奏唱好二声部歌乐曲;解决好“#5”,对第一乐段和第二乐段音乐情绪的递进进行进一步的培养和提高。

教材分析:

《龙的传人》是一首有着深厚爱国主义思想的歌曲,是中华民族精神和文化传承的独特方式,其歌词糅合了浓厚的民族情感。“永永远远是中国人”是歌曲核心,也是台湾同胞共同的心声,充分表达了台湾同胞对祖国大陆的怀念。全曲分两个乐段,旋律自然流畅、节奏平稳、气息宽广、乐句工整对称,歌曲富于叙事性和小调细腻的抒情性。

学情分析:

六年级学生有了一定的音乐基础,善于思考并用竖笛学习歌曲,教师抓住这一特点,从学生实际出发,激发学生学习音乐的兴趣,通过多媒体引导和学生已有的吹奏、演唱技巧,教师要更好的培养学生如何吹奏好合唱好二部合唱,让每个学生参与音乐体验和表现,从而更进一步养成学生感受和体验音乐、表现和创造音乐的综合能力。

课前准备:

1、 教师准备:搜集关于龙的传人的素材搜集加工、课件制作、合唱谱制作、录播室准备等工作。

2、 学生准备:搜集关于龙的文化、风俗、故事、成语、建筑等。

教学用具:录播室、课件、竖笛、多媒体等

教学课时:一课时

教学过程:

1、 组织教学。

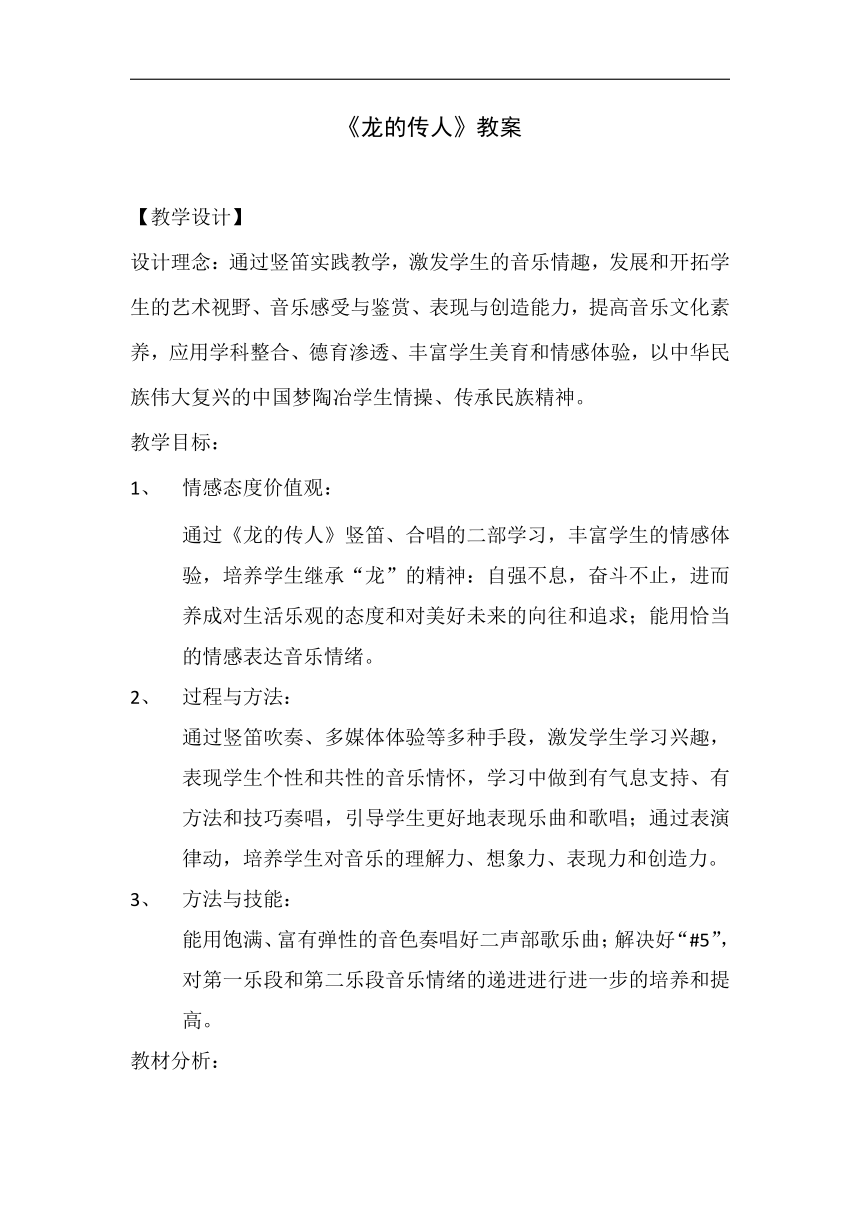

1、 师生问好:

5 - i -∣5 4 3 2 1 -

师:1 2 3 4 5 -∣生:老 师 老师 您 好!

同学 们 好! i 5. 6 3.∣5 4 3 5 1 -

老师 您好

2、 二声部师生问好练习。

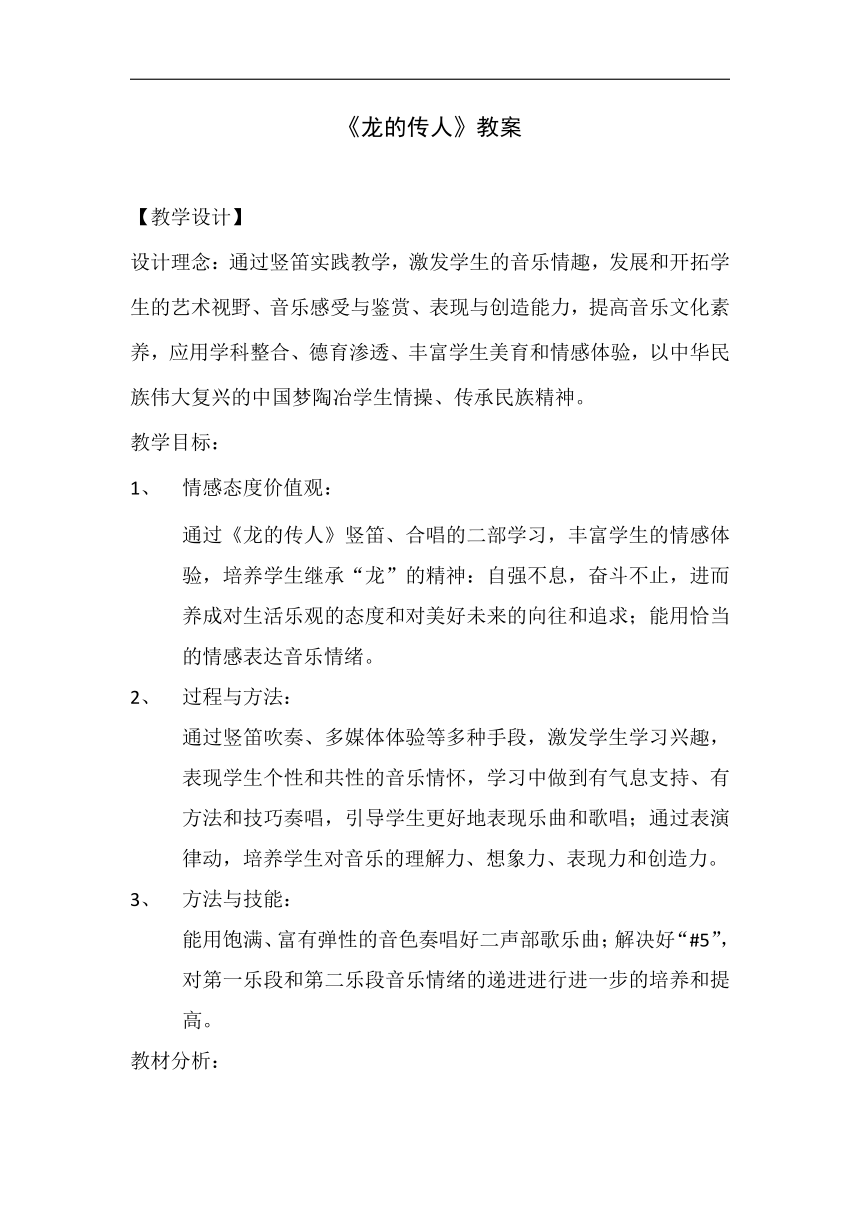

3、 常规练习。

吹奏与填词热身。(激励学生要爱国勤学)

2、 导入教学:

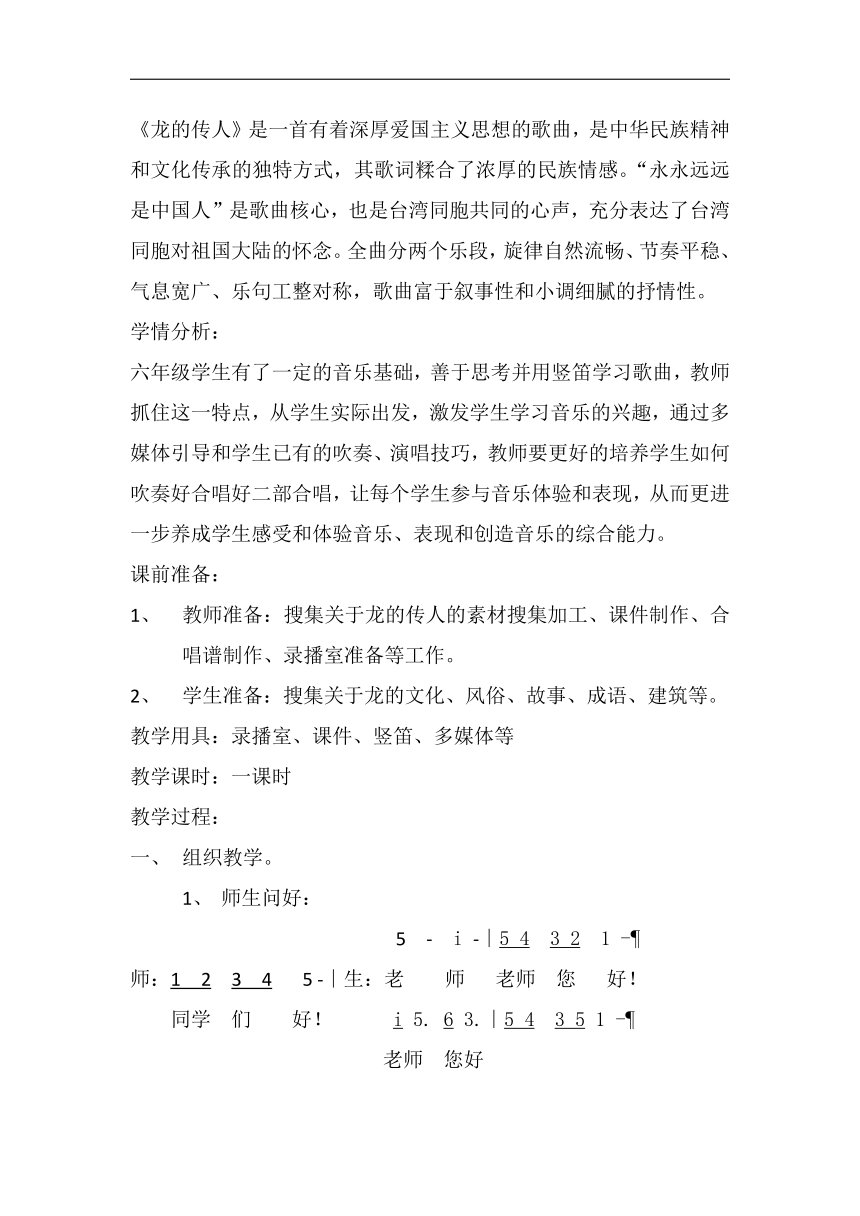

1、 老师今天给大家带来了一个谜语,同学们猜猜看。(播放课件)

2、 同学间对搜集到的龙文化进行交流。教师用PPT小结。

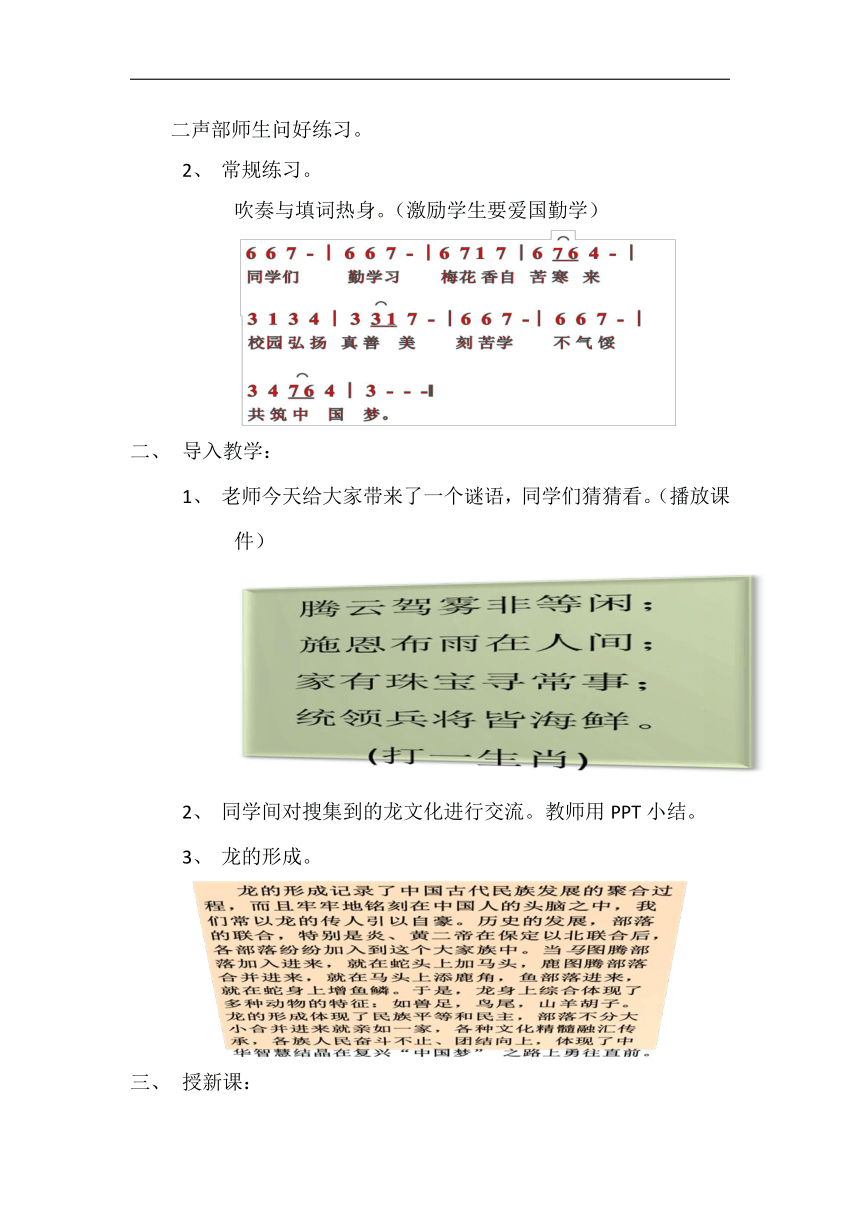

3、 龙的形成。

3、 授新课:

(一)《龙的传人》作曲背景简介。

(二)听一听,看一看。(教师范奏,播放《龙的传人》音乐视频)

(三)奏一奏、唱一唱、展一展。

1、教师引导学生吹奏乐谱第一声部。(注意及时纠错)

2、教师引导学生吹奏第二声部。(注意节拍和“#5”处理)

3、小组吹奏展现。

4、一、二声部合奏指导。

5、小组吹奏填唱歌词,教师巡逻辅导、纠错。

6、教师引导唱第一、二声部合唱。

7、合唱体验与实践。

8、结对子小组针对乐曲特点,吹奏、唱、演或唱奏结合展演《龙的传人》

4、 拓展延伸

1、 看一看《櫈之龙》舞蹈视频。

2、 谈一谈:我们怎样做才能更好地传承龙的精神?

5、 课堂小结:

6、 布置作业:

7、 下课。

8、 板书设计 PPT展示

教学反思: 《龙的传人》教学反思

用真情走进音乐学习的情境,是学习音乐的最主要的方式之一,许多学生在音乐学习中只会用眼睛学,而不是用心学、用情感去体验,所以音乐思维总是在情感之外游离,做了体验和实践音乐情感的局外人。音乐学习中,情感是激发学生智慧灵感的动力,音乐学习如果没有内在情感的投入和表现,就不能很好地传承真善美尚的音乐文化的审美智慧,因此,激发学生在音乐学习中情感的投入,是学习好“音乐灵魂”的必备条件。

在《龙的传人》音乐课堂学习中,我首先运用媒体和教师深情的情境感染学生的听、视觉,激发学生情感表现的欲望,以此基础上,引导学生用竖笛、歌唱以及唱奏结合,用自身情怀、想象和联想进一步提升学生的音乐体验和音乐表现力。学生在这一过程中不断促成自己的真实情感去奏唱二声部合唱,润物无声中让学生不断地融入音乐表现情境中,学生集体的音乐思维与音乐表现得到了很好地释怀,情感也得以抒发,把音乐与身边的美好事物置换成了“龙的精神”,使得二声部合唱、合奏等得以和谐、自然的诠释出“龙”文化传承的优质氛围。

本节课也有好多不足。学生在学习二声部合唱中受到旋律的相互影响,未能更好的投入性的表现音乐情绪和音乐内在合力,优美和谐的声音统一也没有得到充分的表现,学生情感体验在合唱声部的相互影响下也未能达到合力和文化传承的凝聚力。

【教学设计】

设计理念:通过竖笛实践教学,激发学生的音乐情趣,发展和开拓学生的艺术视野、音乐感受与鉴赏、表现与创造能力,提高音乐文化素养,应用学科整合、德育渗透、丰富学生美育和情感体验,以中华民族伟大复兴的中国梦陶冶学生情操、传承民族精神。

教学目标:

1、 情感态度价值观:

通过《龙的传人》竖笛、合唱的二部学习,丰富学生的情感体验,培养学生继承“龙”的精神:自强不息,奋斗不止,进而养成对生活乐观的态度和对美好未来的向往和追求;能用恰当的情感表达音乐情绪。

2、 过程与方法:

通过竖笛吹奏、多媒体体验等多种手段,激发学生学习兴趣,表现学生个性和共性的音乐情怀,学习中做到有气息支持、有方法和技巧奏唱,引导学生更好地表现乐曲和歌唱;通过表演律动,培养学生对音乐的理解力、想象力、表现力和创造力。

3、 方法与技能:

能用饱满、富有弹性的音色奏唱好二声部歌乐曲;解决好“#5”,对第一乐段和第二乐段音乐情绪的递进进行进一步的培养和提高。

教材分析:

《龙的传人》是一首有着深厚爱国主义思想的歌曲,是中华民族精神和文化传承的独特方式,其歌词糅合了浓厚的民族情感。“永永远远是中国人”是歌曲核心,也是台湾同胞共同的心声,充分表达了台湾同胞对祖国大陆的怀念。全曲分两个乐段,旋律自然流畅、节奏平稳、气息宽广、乐句工整对称,歌曲富于叙事性和小调细腻的抒情性。

学情分析:

六年级学生有了一定的音乐基础,善于思考并用竖笛学习歌曲,教师抓住这一特点,从学生实际出发,激发学生学习音乐的兴趣,通过多媒体引导和学生已有的吹奏、演唱技巧,教师要更好的培养学生如何吹奏好合唱好二部合唱,让每个学生参与音乐体验和表现,从而更进一步养成学生感受和体验音乐、表现和创造音乐的综合能力。

课前准备:

1、 教师准备:搜集关于龙的传人的素材搜集加工、课件制作、合唱谱制作、录播室准备等工作。

2、 学生准备:搜集关于龙的文化、风俗、故事、成语、建筑等。

教学用具:录播室、课件、竖笛、多媒体等

教学课时:一课时

教学过程:

1、 组织教学。

1、 师生问好:

5 - i -∣5 4 3 2 1 -

师:1 2 3 4 5 -∣生:老 师 老师 您 好!

同学 们 好! i 5. 6 3.∣5 4 3 5 1 -

老师 您好

2、 二声部师生问好练习。

3、 常规练习。

吹奏与填词热身。(激励学生要爱国勤学)

2、 导入教学:

1、 老师今天给大家带来了一个谜语,同学们猜猜看。(播放课件)

2、 同学间对搜集到的龙文化进行交流。教师用PPT小结。

3、 龙的形成。

3、 授新课:

(一)《龙的传人》作曲背景简介。

(二)听一听,看一看。(教师范奏,播放《龙的传人》音乐视频)

(三)奏一奏、唱一唱、展一展。

1、教师引导学生吹奏乐谱第一声部。(注意及时纠错)

2、教师引导学生吹奏第二声部。(注意节拍和“#5”处理)

3、小组吹奏展现。

4、一、二声部合奏指导。

5、小组吹奏填唱歌词,教师巡逻辅导、纠错。

6、教师引导唱第一、二声部合唱。

7、合唱体验与实践。

8、结对子小组针对乐曲特点,吹奏、唱、演或唱奏结合展演《龙的传人》

4、 拓展延伸

1、 看一看《櫈之龙》舞蹈视频。

2、 谈一谈:我们怎样做才能更好地传承龙的精神?

5、 课堂小结:

6、 布置作业:

7、 下课。

8、 板书设计 PPT展示

教学反思: 《龙的传人》教学反思

用真情走进音乐学习的情境,是学习音乐的最主要的方式之一,许多学生在音乐学习中只会用眼睛学,而不是用心学、用情感去体验,所以音乐思维总是在情感之外游离,做了体验和实践音乐情感的局外人。音乐学习中,情感是激发学生智慧灵感的动力,音乐学习如果没有内在情感的投入和表现,就不能很好地传承真善美尚的音乐文化的审美智慧,因此,激发学生在音乐学习中情感的投入,是学习好“音乐灵魂”的必备条件。

在《龙的传人》音乐课堂学习中,我首先运用媒体和教师深情的情境感染学生的听、视觉,激发学生情感表现的欲望,以此基础上,引导学生用竖笛、歌唱以及唱奏结合,用自身情怀、想象和联想进一步提升学生的音乐体验和音乐表现力。学生在这一过程中不断促成自己的真实情感去奏唱二声部合唱,润物无声中让学生不断地融入音乐表现情境中,学生集体的音乐思维与音乐表现得到了很好地释怀,情感也得以抒发,把音乐与身边的美好事物置换成了“龙的精神”,使得二声部合唱、合奏等得以和谐、自然的诠释出“龙”文化传承的优质氛围。

本节课也有好多不足。学生在学习二声部合唱中受到旋律的相互影响,未能更好的投入性的表现音乐情绪和音乐内在合力,优美和谐的声音统一也没有得到充分的表现,学生情感体验在合唱声部的相互影响下也未能达到合力和文化传承的凝聚力。

同课章节目录

- 第1课 芬芳茉莉

- 茉莉花(江苏民歌)

- 茉莉花(东北民歌)

- 茉莉花(河北民歌)

- 东边升起月亮

- 茉莉花(江苏民歌)

- 第2课 悠扬民歌

- 小河淌水

- 迪克西岛

- 妈妈格桑拉

- 赶圩归来啊哩哩

- 短笛

- 学吹竖笛

- 第3课 美丽童话

- 魔法师的弟子

- 波斯市场

- 木偶兵进行曲

- 月亮姐姐快下来

- 西洋乐器分类(一)

- 第4课 京腔京韵

- 京剧唱腔联奏

- 包龙图打坐在开封府

- 你待同志亲如一家

- 校园小戏迷

- 京剧行当

- 学吹竖笛

- 第5课 赞美的心

- 五彩缤纷的大地

- 黄河颂

- 今天是你的生日

- 龙的传人

- 反复记号D.S.

- 西洋乐器分类(二)

- 第6课 两岸情深

- 丢丢铜仔

- 阿里山的姑娘(鲍元恺曲)

- 半屏山

- 阿里山的姑娘(邓禹平词 张彻曲)

- 学吹竖笛

- 第7课 七色光彩

- 木星——欢乐使者(片段)

- 日出

- 七色光之歌

- 萤火虫

- 游戏谷

- 太空行

- 欢乐谷

- 天地之间的歌

- 我的音乐表现