第18课《怀疑与学问》习题3 九年级语文上册统编版 (含答案)

文档属性

| 名称 | 第18课《怀疑与学问》习题3 九年级语文上册统编版 (含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 34.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-05 20:04:43 | ||

图片预览

文档简介

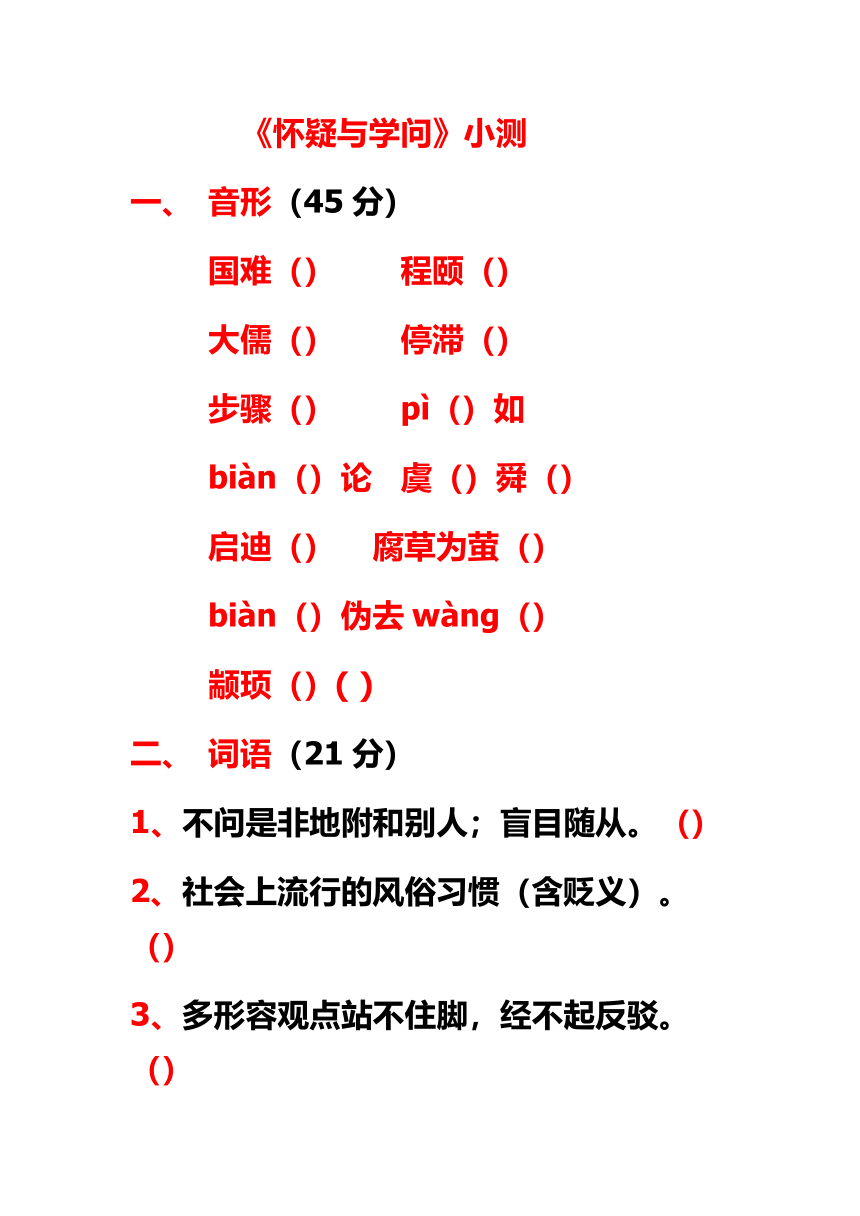

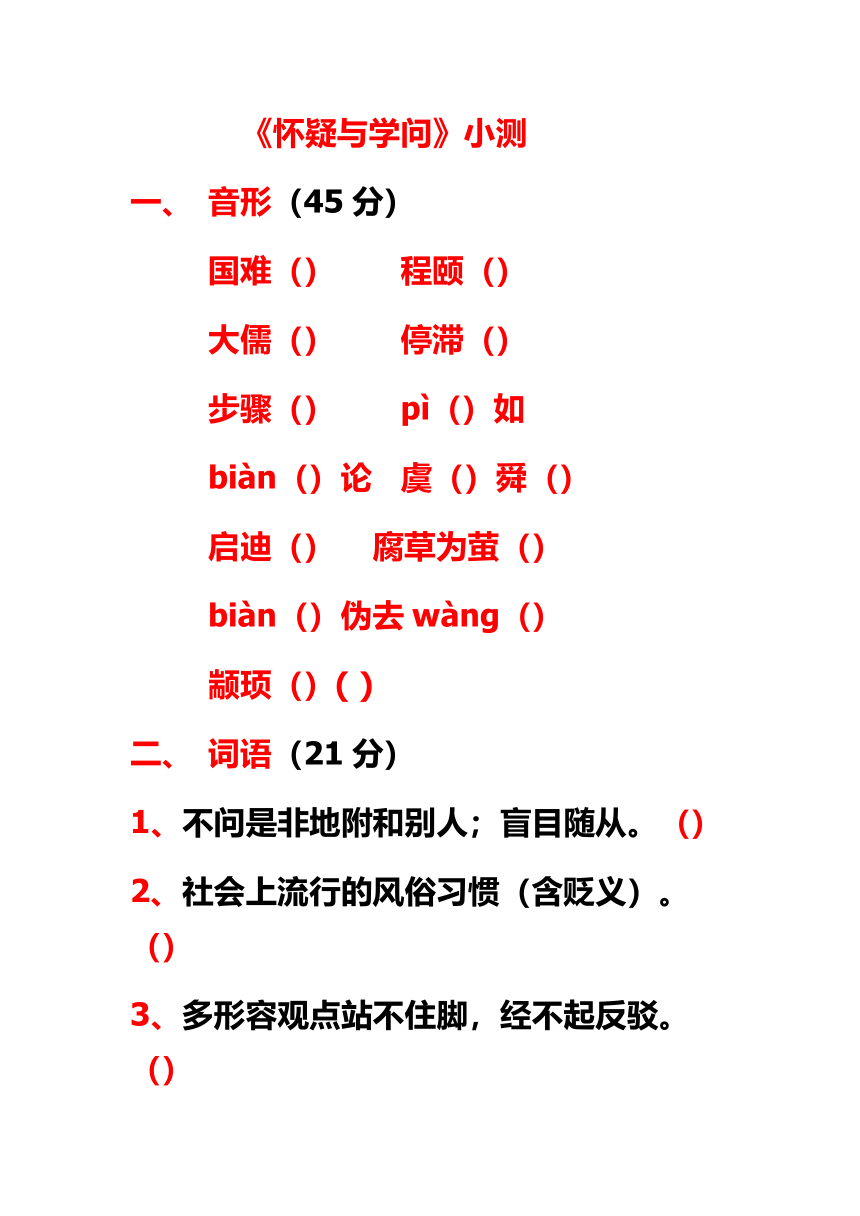

《怀疑与学问》小测

1、 音形(45分)

国难() 程颐()

大儒() 停滞()

步骤() pì()如

biàn()论 虞()舜()

启迪() 腐草为萤()

biàn()伪去wàng()

颛顼()( )

2、 词语(21分)

1、不问是非地附和别人;盲目随从。()

2、社会上流行的风俗习惯(含贬义)。()

3、多形容观点站不住脚,经不起反驳。()

4、识别虚假的,去掉无事实根据的(多指理念或学说)。()

5、墨守:

6、大儒:

7、尽信书不如无书:

三、判断题(6分)

1、标题是并列短语,揭示了文章论点。()

2、文章开头引用两句名言,既可以做为中心论点,又可以做为论据。()

3、文章引用孟子的话“尽信书不如无书”,论证上属道理论证。()

三、指出论证方法(12分)

1、经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,……否则便是盲从,便是迷信。()

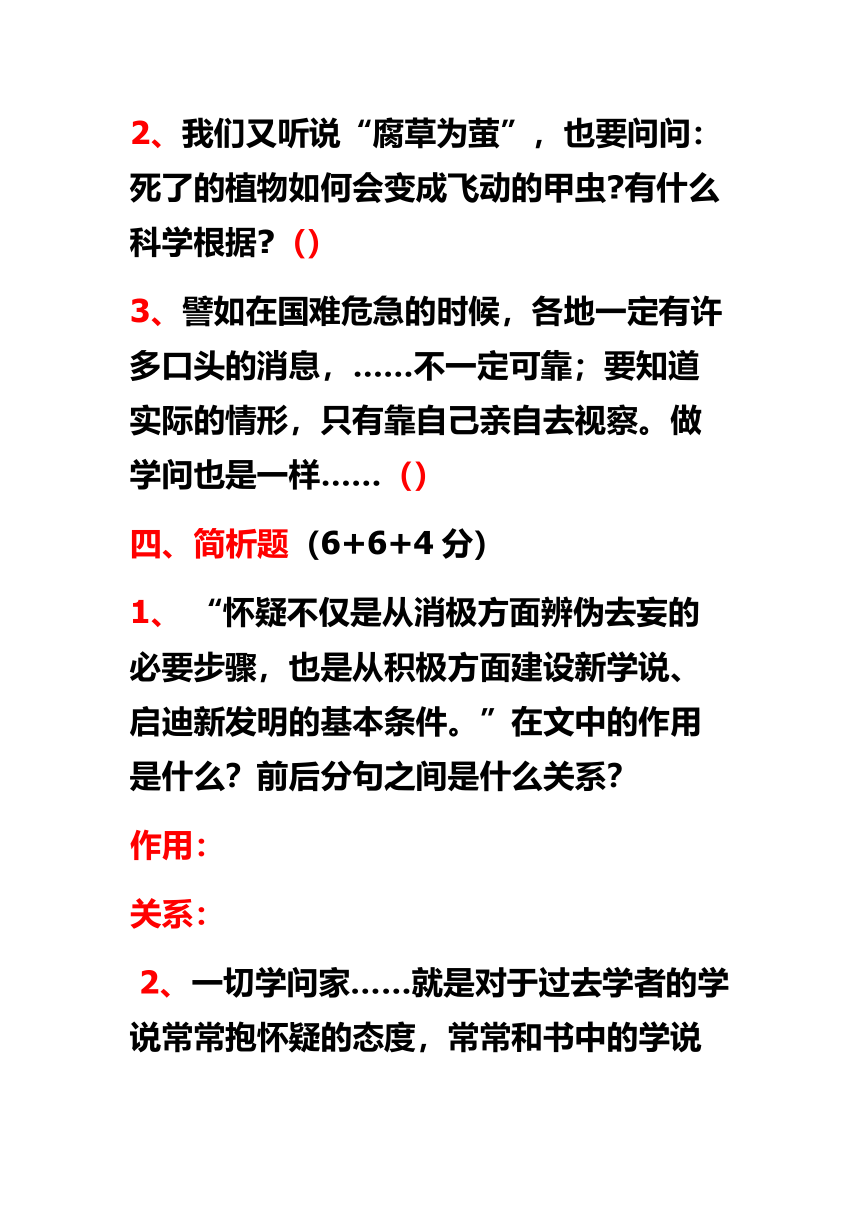

2、我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫 有什么科学根据 ()

3、譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,……不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自去视察。做学问也是一样……()

四、简析题(6+6+4分)

1、 “怀疑不仅是从消极方面辨伪去妄的必要步骤,也是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。”在文中的作用是什么?前后分句之间是什么关系?

作用:

关系:

2、一切学问家……就是对于过去学者的学说常常抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说:要这样才能有更新更善的学说产生。

“一切”和四个“常常”在句中的表达作用是:

3、若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术也就停滞,人类的文化也就不会进步了。

“学术”“文化”为什么不可互换位置?

《怀疑与学问》小测

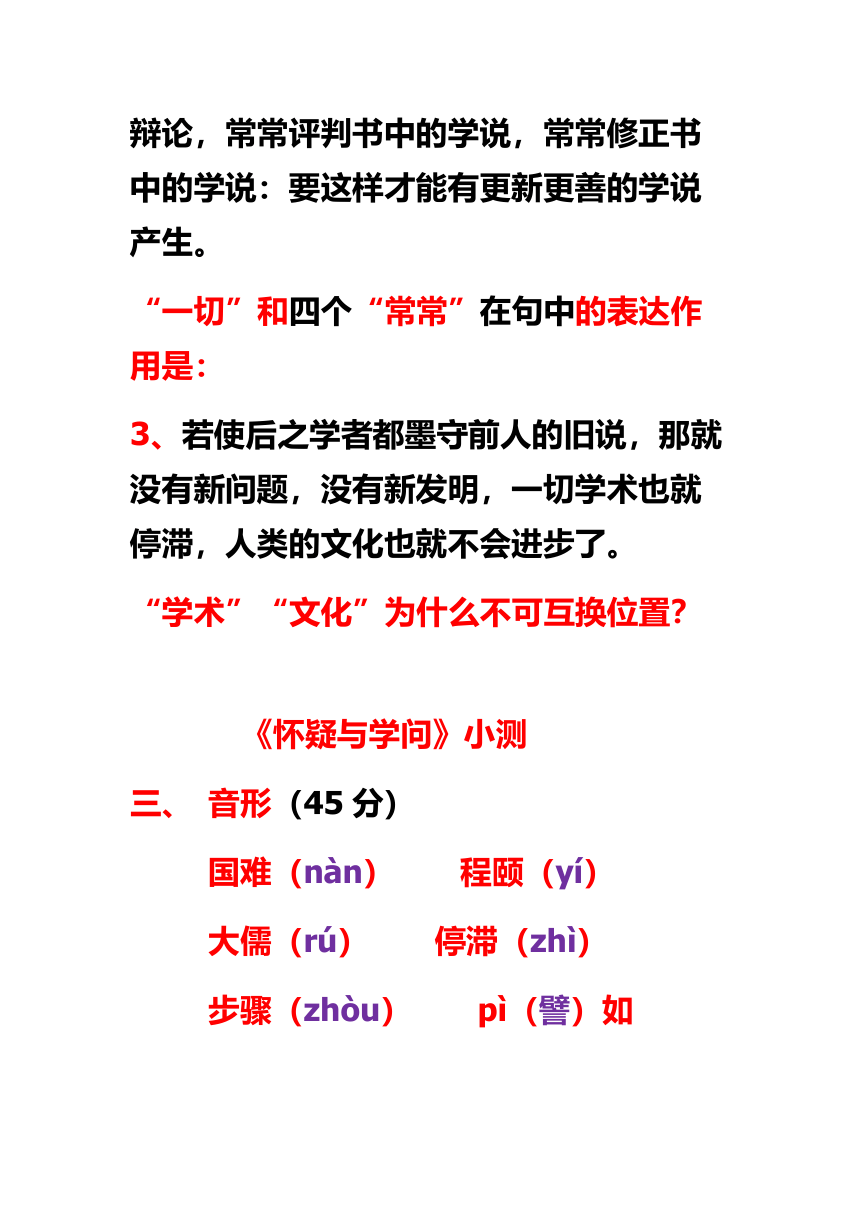

3、 音形(45分)

国难(nàn) 程颐(yí)

大儒(rú) 停滞(zhì)

步骤(zhòu) pì(譬)如

biàn(辩)论 虞(yú)舜(shùn)

启迪(dí) 腐草为萤(yíng)

biàn(辨)伪去wàng(妄)

颛顼(zhuān)( xū)

4、 词语(21分)

1、 不问是非地附和别人;盲目随从。

(盲从)

2、社会上流行的风俗习惯(含贬义)。(流俗)

3、多形容观点站不住脚,经不起反驳。(不攻自破)

4、识别虚假的,去掉无事实根据的(多指理念或学说)。(辨伪去妄)

5、墨守:战国时墨子善于守城,指因循守旧,不肯改进。

6、大儒:旧时指学问渊博的著名学者。

7、尽信书不如无书:完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后泛指不要迷信、拘泥于书本。

三、判断题(6分)

1、标题是并列短语,揭示了文章论点。()

2、文章开头引用两句名言,既可以做为中心论点,又可以做为论据。()

3、文章引用孟子的话“尽信书不如无书”,论证上属道理论证。()

三、指出论证方法(12分)

1、经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,……否则便是盲从,便是迷信。(对比论证)

2、我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫 有什么科学根据 (举例论证)

3、譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,……不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自去视察。做学问也是一样……(比喻论证)

四、简析题(6+6+4分)

1、 “怀疑不仅是从消极方面辨伪去妄的必要步骤,也是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。”在文中的作用是什么?前后分句之间是什么关系?

作用:承上启下。前一分句承上,是上文论述的总结,后一分句启下,提出后文要论述的论点。

关系:“不仅……,也……”,分句之间是递进关系,使文章前后部分具有层进关系,论述深入一步。

2、一切学问家……就是对于过去学者的学说常常抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说:要这样才能有更新更善的学说产生。

“一切”和四个“常常”在句中的表达作用是: “一切”指所有的,“常常”表明怀疑是一种思维习惯,不是偶然为之。强调了所有学问家都善于经常怀疑、辩论、评判、修正过去学者的学说,这是建设新学说的基本条件,体现了议论文语言的严谨性。

3、若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术也就停滞,人类的文化也就不会进步了。

“学术”“文化”为什么不可互换位置?

“学术”是人类众多“文化”活动中的一种,“文化”包括“学术”,互换后就讲不通了。

1、 音形(45分)

国难() 程颐()

大儒() 停滞()

步骤() pì()如

biàn()论 虞()舜()

启迪() 腐草为萤()

biàn()伪去wàng()

颛顼()( )

2、 词语(21分)

1、不问是非地附和别人;盲目随从。()

2、社会上流行的风俗习惯(含贬义)。()

3、多形容观点站不住脚,经不起反驳。()

4、识别虚假的,去掉无事实根据的(多指理念或学说)。()

5、墨守:

6、大儒:

7、尽信书不如无书:

三、判断题(6分)

1、标题是并列短语,揭示了文章论点。()

2、文章开头引用两句名言,既可以做为中心论点,又可以做为论据。()

3、文章引用孟子的话“尽信书不如无书”,论证上属道理论证。()

三、指出论证方法(12分)

1、经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,……否则便是盲从,便是迷信。()

2、我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫 有什么科学根据 ()

3、譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,……不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自去视察。做学问也是一样……()

四、简析题(6+6+4分)

1、 “怀疑不仅是从消极方面辨伪去妄的必要步骤,也是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。”在文中的作用是什么?前后分句之间是什么关系?

作用:

关系:

2、一切学问家……就是对于过去学者的学说常常抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说:要这样才能有更新更善的学说产生。

“一切”和四个“常常”在句中的表达作用是:

3、若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术也就停滞,人类的文化也就不会进步了。

“学术”“文化”为什么不可互换位置?

《怀疑与学问》小测

3、 音形(45分)

国难(nàn) 程颐(yí)

大儒(rú) 停滞(zhì)

步骤(zhòu) pì(譬)如

biàn(辩)论 虞(yú)舜(shùn)

启迪(dí) 腐草为萤(yíng)

biàn(辨)伪去wàng(妄)

颛顼(zhuān)( xū)

4、 词语(21分)

1、 不问是非地附和别人;盲目随从。

(盲从)

2、社会上流行的风俗习惯(含贬义)。(流俗)

3、多形容观点站不住脚,经不起反驳。(不攻自破)

4、识别虚假的,去掉无事实根据的(多指理念或学说)。(辨伪去妄)

5、墨守:战国时墨子善于守城,指因循守旧,不肯改进。

6、大儒:旧时指学问渊博的著名学者。

7、尽信书不如无书:完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后泛指不要迷信、拘泥于书本。

三、判断题(6分)

1、标题是并列短语,揭示了文章论点。()

2、文章开头引用两句名言,既可以做为中心论点,又可以做为论据。()

3、文章引用孟子的话“尽信书不如无书”,论证上属道理论证。()

三、指出论证方法(12分)

1、经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,……否则便是盲从,便是迷信。(对比论证)

2、我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫 有什么科学根据 (举例论证)

3、譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,……不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自去视察。做学问也是一样……(比喻论证)

四、简析题(6+6+4分)

1、 “怀疑不仅是从消极方面辨伪去妄的必要步骤,也是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。”在文中的作用是什么?前后分句之间是什么关系?

作用:承上启下。前一分句承上,是上文论述的总结,后一分句启下,提出后文要论述的论点。

关系:“不仅……,也……”,分句之间是递进关系,使文章前后部分具有层进关系,论述深入一步。

2、一切学问家……就是对于过去学者的学说常常抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说:要这样才能有更新更善的学说产生。

“一切”和四个“常常”在句中的表达作用是: “一切”指所有的,“常常”表明怀疑是一种思维习惯,不是偶然为之。强调了所有学问家都善于经常怀疑、辩论、评判、修正过去学者的学说,这是建设新学说的基本条件,体现了议论文语言的严谨性。

3、若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术也就停滞,人类的文化也就不会进步了。

“学术”“文化”为什么不可互换位置?

“学术”是人类众多“文化”活动中的一种,“文化”包括“学术”,互换后就讲不通了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)