第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-08 07:49:27 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第二单元

第 5 课

三国两晋南北朝

的政权更迭与民族交融

课程标准

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期民族交融和区域开发领域的新成就。

目录

第一部分

三国与西晋

第二部分

东晋与南朝

第三部分

十六国与北朝

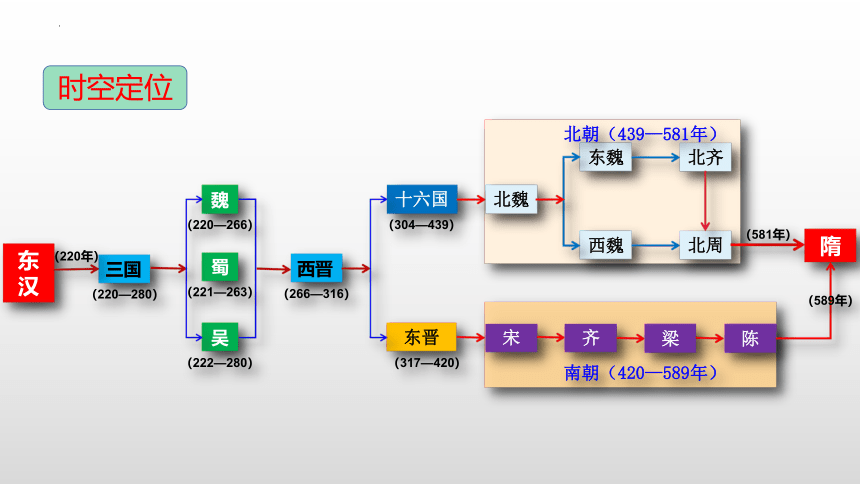

三国

(220—280)

魏

(220—266)

蜀

(221—263)

吴

(222—280)

西晋

(266—316)

十六国

东晋

北魏

(304—439)

(317—420)

宋

齐

梁

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋

(581年)

(589年)

东汉

(220年)

北朝(439—581年)

南朝(420—589年)

时空定位

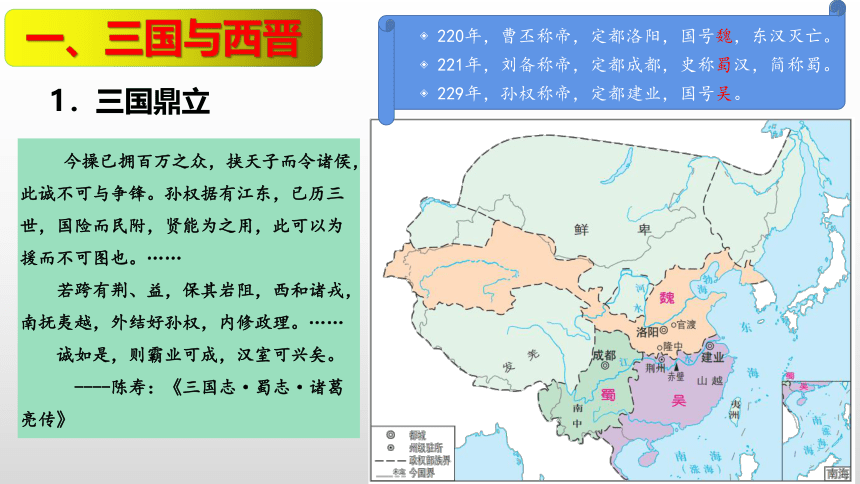

1.三国鼎立

今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。……

若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理。……

诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

----陈寿:《三国志·蜀志·诸葛亮传》

220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉灭亡。

221年,刘备称帝,定都成都,史称蜀汉,简称蜀。

229年,孙权称帝,定都建业,国号吴。

一、三国与西晋

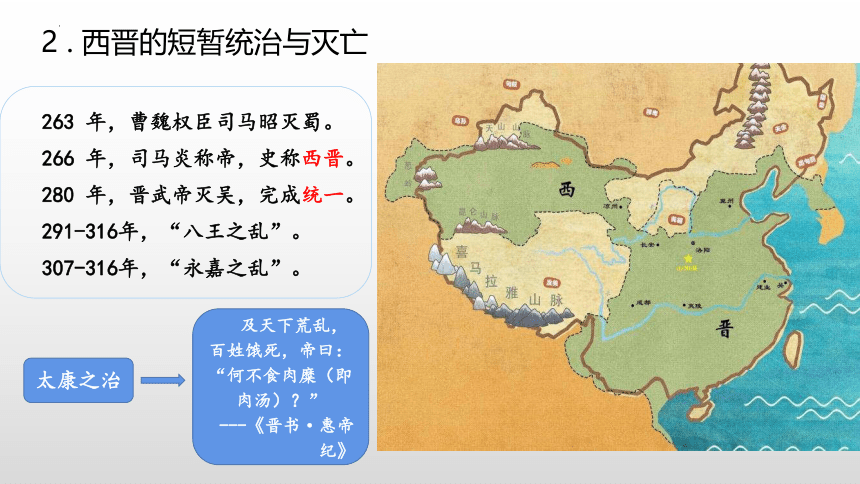

263 年,曹魏权臣司马昭灭蜀。

266 年,司马炎称帝,史称西晋。

280 年,晋武帝灭吴,完成统一。

291-316年,“八王之乱”。

307-316年,“永嘉之乱”。

太康之治

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

---《晋书·惠帝纪》

2 . 西晋的短暂统治与灭亡

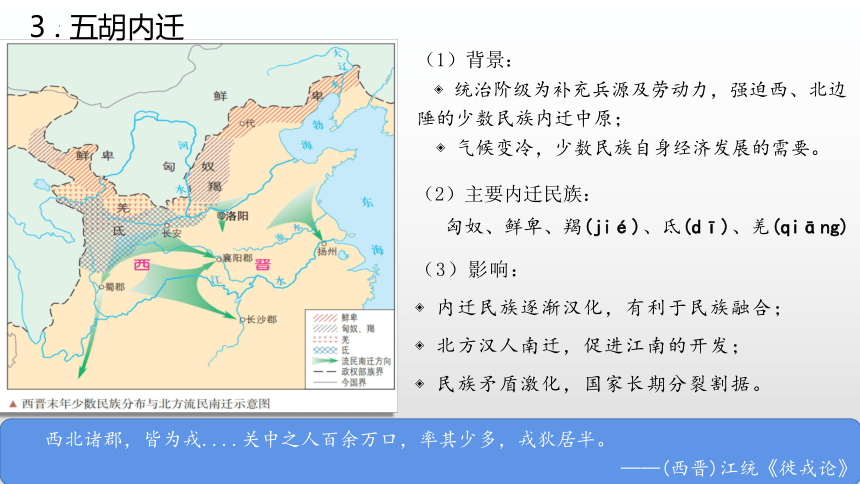

(1)背景:

统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;

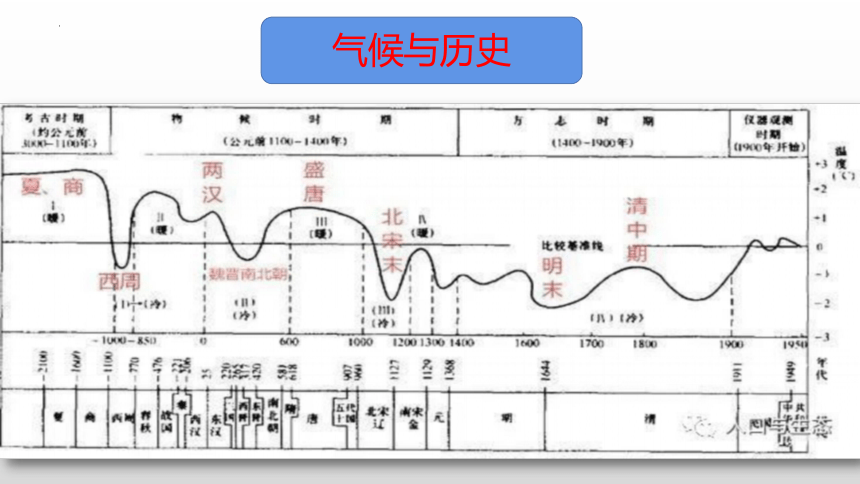

气候变冷,少数民族自身经济发展的需要。

(2)主要内迁民族:

匈奴、鲜卑、羯(jié)、氐(dī)、羌(qiāng)

(3)影响:

内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

北方汉人南迁,促进江南的开发;

民族矛盾激化,国家长期分裂割据。

3 . 五胡内迁

西北诸郡,皆为戎....关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。

——(西晋)江统《徙戎论》

气候与历史

魏晋世家大族分布图

北方民族内迁

朝代 建立者 时间 都城

东晋 司马睿 316年—420年 建康

南朝 宋 刘裕 420年—479年

齐 萧道成 479年—502年

梁 萧衍 502年—557年

陈 陈霸先 557年—589年

二、东晋与南朝

1.朝代更替

六朝金粉地,金陵帝王州

西晋统治集团南迁,史称“衣冠南渡

政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职;(魏晋政权的统治支柱)

经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济;

社会生活上,不与庶族通婚,甚至坐不同席;

文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。

2 . 士族门阀政治

九品中正制

帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴,时人为之语曰:王与马,共天下。

——《晋书·王敦传》

何谓世族?

自汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为做官的重要途径。士人接受教育,就可以入仕居官;获得官场权势,反过来又能强化财富的占有;雄厚的家族财力,又足以保障子孙继续接受教育、成为士人。东汉以来,这种“教育-权势-财富”的循环占有,越来越多地围绕“族”而展开了。东汉士族,大多同时具有学门、官族、豪右的特征,可以视为三者的三位一体。士人官僚在汉晋间发展为士族门阀,“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。士族是一种涉及了政治经济、文化的综合性现象。若干士族在几个世纪以来长盛不衰垄断权势,成为魏北朝最耀眼的政治景观之一。

-----阎步克《波峰与波谷》

3 . 江南的开发

◎种植双季稻,推广小麦

◎东晋青瓷羊尊

◎1000吨的大船

材料:“楚越之地,地广人稀,饭稻而羹鱼,或火耕而水耨……无聚集而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。” ——《史记》

材料:“天下无事,时和年丰,百姓安居乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——《晋书·食货志》

材料:“江南之国为盛矣。地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。带海傍湖良畴亦数十万顷。……丝棉布帛之饶,覆衣天下。……建康之盛,黎庶逾百万。

——(南朝)《宋书》

◎灌钢法

探究:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。

——《宋书》

材料二: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

自然环境:江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件。

劳动力与技术:北方人口南迁带去了充足的劳动力和先进的生产技术。

社会环境:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定。

统治者重视农业。

三、十六国与北朝

1 . 十六国与淝水之战

政权特点:

大部分由少数民族建立;

采用中原模式的国号、年号;

学习汉族的典章制度。

383年,淝水之战

思考:前秦兵力80万对战东晋兵力8万而败,何也?

2 . 北朝的更替(439年—581年)

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

581年,杨坚代北周,改国号隋,北周灭亡。

589年,杨广率军南下灭陈朝,统一中国。

(386—534)

北魏

3 . 孝文帝改革

内容 前期 推行均田制;

废除宗主督护制,三长制(邻、里、党);

俸禄制和官吏考核制度;

后期 迁都洛阳:平城→洛阳(494年);不归葬;

移风易俗:改籍贯、穿汉服、说汉语、改汉姓、与汉族通婚;

改行汉制:政府机构、官职名称、典章礼仪、定门第。

。

鲜卑是我国北方古老的少数民族,拓跋部是其一支,它发源于大鲜卑山(黑龙江流域大兴安岭北段)自称黄帝后裔。

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来。

439年,太武帝拓跋焘统一北方

20

思考:对孝文帝改革的评价?

积极影响:

顺应了北方民族交流、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾;

推动了少数民族封建化进程,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

局限性:

不加扬弃的全盘汉化,使鲜卑族使鲜卑族丧失了勇武之气,丧失了作为一个民族的独立性、主体性;尤其是大定族姓,移植门阀士族制度,使鲜卑贵族迅速腐化,加速了鲜卑族的消亡。

孝文帝促进民族融合的措施,尽管使鲜卑族不再独立存在,但是,却促进了汉族和少数民族的交流与合作,增强了相互间的经济文化联系,推动了中华民族的发展进程。因此,应给予肯定。

石勒“号胡(羯)为国人”……石虎时期大兴劳役和兵役,巨大的灾难都落到了非国人的汉人和胡人身上。石虎死后,冉闵反过来利用“赵人,诛诸胡羯”,死余万,“国人”几乎灭绝。

——《陈寅恪魏晋南北朝史讲教品二十寅录》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

民族融合是指民族间的自然融合,民族差异和民族隔阂的消除,即不同民族之间在民族迁徙、杂居相处、长期交往、矛盾斗争的过程中,不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等的相互影响和渗透。这个过程中既有和平交往,也有血腥仇杀,既有胡人汉化,也有汉人胡化。交融、融合是大趋势,最终凝聚成中华民族。

非我族类,其心必异。而因其衰敝,迁之畿服,士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气毒于骨髓;至于蕃育众盛,则坐生其心。 ——江统《徙戎论》

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。 ——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

魏晋南北朝时期的民族融合

北方

胡汉交融

魏晋墓葬壁画耕牛图

汉代妇女制作蒸馍与烙饼砖画

少数民族

胡化

汉化

中原地区

蛮左 ……聚散无恒 , 不营农业 。 (郭) 彦劝以耕稼 , 禁共游猎。民皆务本 , 家有余粮 。

——《周书 郭彦传》

南方蛮汉交融

南方山区的少数民族,在与汉族的融合过程中学习到先进的生产技术和经验,逐渐与汉族融合。

概括三国两晋南北朝时期的时代特征。

政权更迭,国家分裂。

课堂小结

经济上:

北民南迁促进江南经济开发

民族上:

民族的大交融

封建国家大分裂

民族大交融时期

政治上:

263魏灭蜀

266晋代魏

280晋灭吴

公元376年前秦统一北方

公元589年南下灭陈

①

②

④

⑤

⑥

③

按时间顺序排列6张历史地图。

③④①⑥

⑤

②

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第二单元

第 5 课

三国两晋南北朝

的政权更迭与民族交融

课程标准

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期民族交融和区域开发领域的新成就。

目录

第一部分

三国与西晋

第二部分

东晋与南朝

第三部分

十六国与北朝

三国

(220—280)

魏

(220—266)

蜀

(221—263)

吴

(222—280)

西晋

(266—316)

十六国

东晋

北魏

(304—439)

(317—420)

宋

齐

梁

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋

(581年)

(589年)

东汉

(220年)

北朝(439—581年)

南朝(420—589年)

时空定位

1.三国鼎立

今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。……

若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理。……

诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

----陈寿:《三国志·蜀志·诸葛亮传》

220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉灭亡。

221年,刘备称帝,定都成都,史称蜀汉,简称蜀。

229年,孙权称帝,定都建业,国号吴。

一、三国与西晋

263 年,曹魏权臣司马昭灭蜀。

266 年,司马炎称帝,史称西晋。

280 年,晋武帝灭吴,完成统一。

291-316年,“八王之乱”。

307-316年,“永嘉之乱”。

太康之治

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

---《晋书·惠帝纪》

2 . 西晋的短暂统治与灭亡

(1)背景:

统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;

气候变冷,少数民族自身经济发展的需要。

(2)主要内迁民族:

匈奴、鲜卑、羯(jié)、氐(dī)、羌(qiāng)

(3)影响:

内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

北方汉人南迁,促进江南的开发;

民族矛盾激化,国家长期分裂割据。

3 . 五胡内迁

西北诸郡,皆为戎....关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。

——(西晋)江统《徙戎论》

气候与历史

魏晋世家大族分布图

北方民族内迁

朝代 建立者 时间 都城

东晋 司马睿 316年—420年 建康

南朝 宋 刘裕 420年—479年

齐 萧道成 479年—502年

梁 萧衍 502年—557年

陈 陈霸先 557年—589年

二、东晋与南朝

1.朝代更替

六朝金粉地,金陵帝王州

西晋统治集团南迁,史称“衣冠南渡

政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职;(魏晋政权的统治支柱)

经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济;

社会生活上,不与庶族通婚,甚至坐不同席;

文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。

2 . 士族门阀政治

九品中正制

帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴,时人为之语曰:王与马,共天下。

——《晋书·王敦传》

何谓世族?

自汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为做官的重要途径。士人接受教育,就可以入仕居官;获得官场权势,反过来又能强化财富的占有;雄厚的家族财力,又足以保障子孙继续接受教育、成为士人。东汉以来,这种“教育-权势-财富”的循环占有,越来越多地围绕“族”而展开了。东汉士族,大多同时具有学门、官族、豪右的特征,可以视为三者的三位一体。士人官僚在汉晋间发展为士族门阀,“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。士族是一种涉及了政治经济、文化的综合性现象。若干士族在几个世纪以来长盛不衰垄断权势,成为魏北朝最耀眼的政治景观之一。

-----阎步克《波峰与波谷》

3 . 江南的开发

◎种植双季稻,推广小麦

◎东晋青瓷羊尊

◎1000吨的大船

材料:“楚越之地,地广人稀,饭稻而羹鱼,或火耕而水耨……无聚集而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。” ——《史记》

材料:“天下无事,时和年丰,百姓安居乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——《晋书·食货志》

材料:“江南之国为盛矣。地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。带海傍湖良畴亦数十万顷。……丝棉布帛之饶,覆衣天下。……建康之盛,黎庶逾百万。

——(南朝)《宋书》

◎灌钢法

探究:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。

——《宋书》

材料二: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

自然环境:江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件。

劳动力与技术:北方人口南迁带去了充足的劳动力和先进的生产技术。

社会环境:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定。

统治者重视农业。

三、十六国与北朝

1 . 十六国与淝水之战

政权特点:

大部分由少数民族建立;

采用中原模式的国号、年号;

学习汉族的典章制度。

383年,淝水之战

思考:前秦兵力80万对战东晋兵力8万而败,何也?

2 . 北朝的更替(439年—581年)

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

581年,杨坚代北周,改国号隋,北周灭亡。

589年,杨广率军南下灭陈朝,统一中国。

(386—534)

北魏

3 . 孝文帝改革

内容 前期 推行均田制;

废除宗主督护制,三长制(邻、里、党);

俸禄制和官吏考核制度;

后期 迁都洛阳:平城→洛阳(494年);不归葬;

移风易俗:改籍贯、穿汉服、说汉语、改汉姓、与汉族通婚;

改行汉制:政府机构、官职名称、典章礼仪、定门第。

。

鲜卑是我国北方古老的少数民族,拓跋部是其一支,它发源于大鲜卑山(黑龙江流域大兴安岭北段)自称黄帝后裔。

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来。

439年,太武帝拓跋焘统一北方

20

思考:对孝文帝改革的评价?

积极影响:

顺应了北方民族交流、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾;

推动了少数民族封建化进程,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

局限性:

不加扬弃的全盘汉化,使鲜卑族使鲜卑族丧失了勇武之气,丧失了作为一个民族的独立性、主体性;尤其是大定族姓,移植门阀士族制度,使鲜卑贵族迅速腐化,加速了鲜卑族的消亡。

孝文帝促进民族融合的措施,尽管使鲜卑族不再独立存在,但是,却促进了汉族和少数民族的交流与合作,增强了相互间的经济文化联系,推动了中华民族的发展进程。因此,应给予肯定。

石勒“号胡(羯)为国人”……石虎时期大兴劳役和兵役,巨大的灾难都落到了非国人的汉人和胡人身上。石虎死后,冉闵反过来利用“赵人,诛诸胡羯”,死余万,“国人”几乎灭绝。

——《陈寅恪魏晋南北朝史讲教品二十寅录》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

民族融合是指民族间的自然融合,民族差异和民族隔阂的消除,即不同民族之间在民族迁徙、杂居相处、长期交往、矛盾斗争的过程中,不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等的相互影响和渗透。这个过程中既有和平交往,也有血腥仇杀,既有胡人汉化,也有汉人胡化。交融、融合是大趋势,最终凝聚成中华民族。

非我族类,其心必异。而因其衰敝,迁之畿服,士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气毒于骨髓;至于蕃育众盛,则坐生其心。 ——江统《徙戎论》

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。 ——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

魏晋南北朝时期的民族融合

北方

胡汉交融

魏晋墓葬壁画耕牛图

汉代妇女制作蒸馍与烙饼砖画

少数民族

胡化

汉化

中原地区

蛮左 ……聚散无恒 , 不营农业 。 (郭) 彦劝以耕稼 , 禁共游猎。民皆务本 , 家有余粮 。

——《周书 郭彦传》

南方蛮汉交融

南方山区的少数民族,在与汉族的融合过程中学习到先进的生产技术和经验,逐渐与汉族融合。

概括三国两晋南北朝时期的时代特征。

政权更迭,国家分裂。

课堂小结

经济上:

北民南迁促进江南经济开发

民族上:

民族的大交融

封建国家大分裂

民族大交融时期

政治上:

263魏灭蜀

266晋代魏

280晋灭吴

公元376年前秦统一北方

公元589年南下灭陈

①

②

④

⑤

⑥

③

按时间顺序排列6张历史地图。

③④①⑥

⑤

②

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进