17 记金华的双龙洞 教案 2课时

图片预览

文档简介

统编语文教科书四年级下册第五单元第2课

《记金华的双龙洞》教学设计

【教材分析】

《记金华的双龙洞》是一篇经典课文,记叙了作者游览金华双龙洞的情景。结合单元目标,它在语言学习上具有如下显著特征:

一、双线结构,明晰游踪。

课文按两条线索来写。一条是作者的游览顺序,另一条是泉水、溪水的来路。两条线索巧妙地交织在一起,使景点的方位和作者观察的移动有机结合,同时移步换景,堪称游记体文章的典范。

二、聚焦景点,突出重点。

作者观察仔细,语言朴实准确,描写生动形象,叙述有详有略,分别详写了孔隙、内洞的风貌,突出了双龙洞的特色。

三、写法独特,适于模仿。

“过孔隙”一段,以“段”的形式,集中体现出游记体“篇”的特点,将游程、见闻和感受有机结合,是中年级学生学写游记的优秀范本。

【学情分析】

四年级学生,已有一定课文朗读能力,能够自主识字。根据本课教学目标和重难点,对于学生已经懂的内容,如课文的朗读可以不教;学生通过努力自己能够学懂得内容,如课文的生字词语可以结合课堂作业本第一、二题和教师讲授略教;学生不易发现又是课文的重点内容,如重点学习体会作者是怎样把孔隙的狭小和自己的感受写清楚和为什么重点写了孔隙和内洞这两个问题需要重点学习。

【设计理念】

以文为例,让语言文字训练落到实处;以生为本,使学生发展在课堂学习中实现。教学中,主要采用自读自悟、圈点勾画、自主探究、合作学习的方式,以教师的导、学生的学为教学主线。

第一课时

【课时目标】

1.在独立自读中,了解作者,识记生字,了解“月”的书写变化。

2.通过抓关键词句,绘制游览路线图,感受按一定顺序写景物的好处,领悟移步换景的游记特点。

3.通过阅读实践,了解课文是如何把重点景物写清楚的。体会借助见闻+感受写景的写作方法,并尝试运用将见闻和感受结合,把事物写得具体形象的表达方式。

【教学重点】

通过圈画关键词句的方法,让学生体会课文按游览顺序写景物的方法。

【教学难点】

通过赏析孔隙段,体会借助见闻+感受写景的方法,并进一步加深感受,迁移运用写法。

【教学过程】

板块一、反馈预习,精讲留白

(一)激趣导入

1.根据古诗猜地点。

“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”——西湖

“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”——黄鹤楼

“洞中有洞洞中泉,欲觅泉源卧小船。”“千尺横梁压水滴,轻舟仰卧入回溪。”知道这两句诗刻在哪吗?这两句诗刻在了同一个地方,那就是今天我们要去的双龙洞。这节课,老师就陪着同学们跟随文学家、教育家叶圣陶爷爷去金华的双龙洞游览一番,齐读课题。

2.引入学习伙伴——小导游。

(二)了解文章信息

要求学生在教师讲解过程中,尽量记一些笔记。

1.了解作者叶圣陶。

2.讲解本文体裁特点。

(1)游记:记叙旅行见闻和感受的文章。

(2)游记题目的特点:了解游记题目由两部分组成①游和记的行为(观、赏、探、寻);②所游所记的地方。游记题目也可以由地点+时间两部分组成,如《七月的天山》、《金华的双龙洞一日游》。

板块二、随文旅游,理清顺序

过渡语:小导游要评选最佳游客了,留意课文的游览顺序,就能成为最佳游客。告诉你们一个秘密,课文的游览顺序和游览路线有关。

学习活动一:

1.自由读课文,读准字音,读通句子,难读的地方多读几次。

2.读完后想一想,课文按照什么顺序来写的?

(一)自主识记生字

1、结合课堂作业本第二题识记字词。

借助词典,重点理解“蜿蜒” 的词义。出示文中句子,想象双龙蜿蜒的姿态,得知双龙洞名称的缘由。

2、结合课堂作业本第一题书写:“鹃”、“郁”、“肩”、“臀”。发现都有“月”部件,书写时每个字中“月”的位置和大小不同。

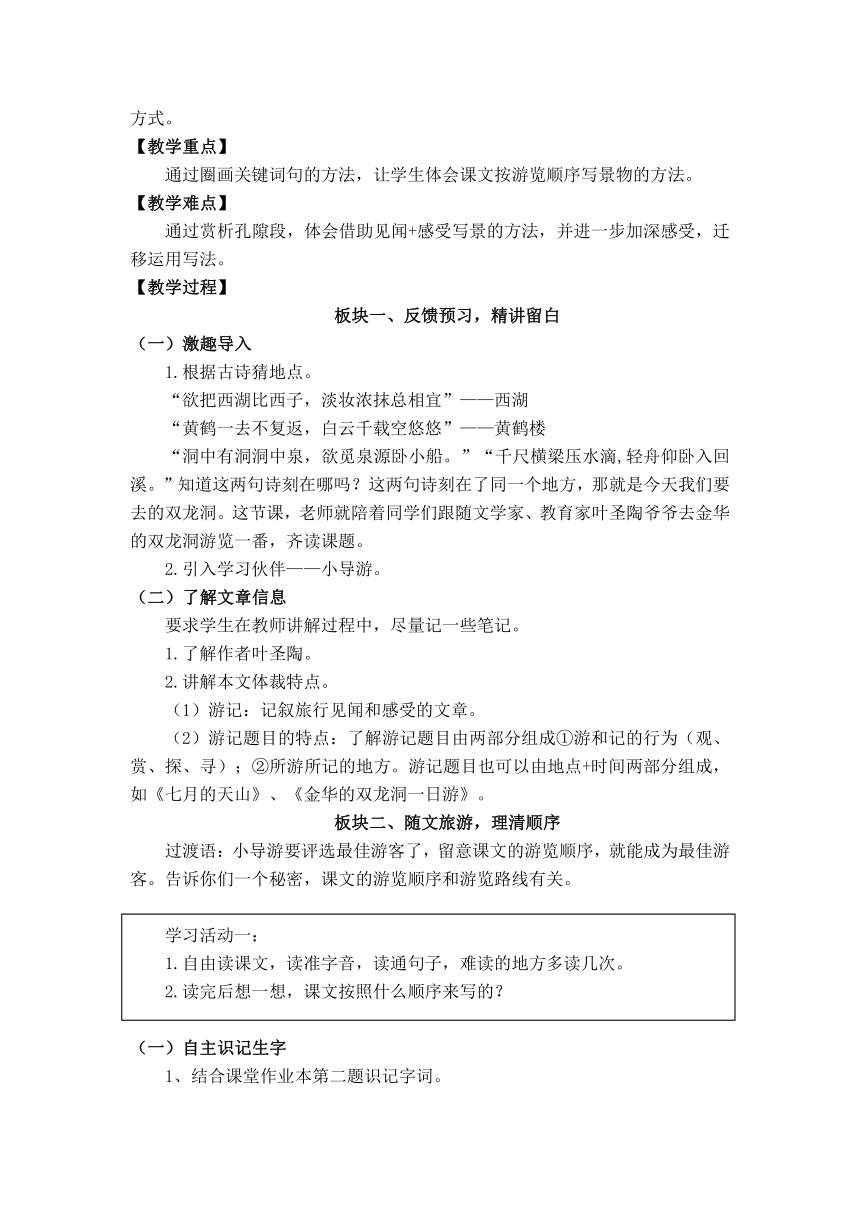

(二)借助路线图理清顺序

1.默读课文,找关键句:一些藏着观察点的句子常常是指示游览顺序的关键句。

2.出示关键句,圈关键词,画路线图。

(1)校对句子。

(2)教师示范:教师示范圈出第一个关键词。

(3)学生实践:学生在关键句里圈出剩下的关键词。

(4)校对修正:PPT展示把路线图补充完整。

3.微课小结

出示导游的感谢信(录音):同学们,谢谢你们的路线图,你们都是最佳游客,以后我按照这样的顺序来介绍,条理就更加清晰了!你们写作文时,也可以按照游览顺序让作文条理清晰哦!

板块三、发现重点,体会写法

学习活动二:

1.自主学习:读课文4-7自然段,思考作者是怎么把孔隙的狭小写清楚的,完成练习。

2.小组讨论:4人小组内每位成员依次分享自己的答案,展示自己的思考过程。

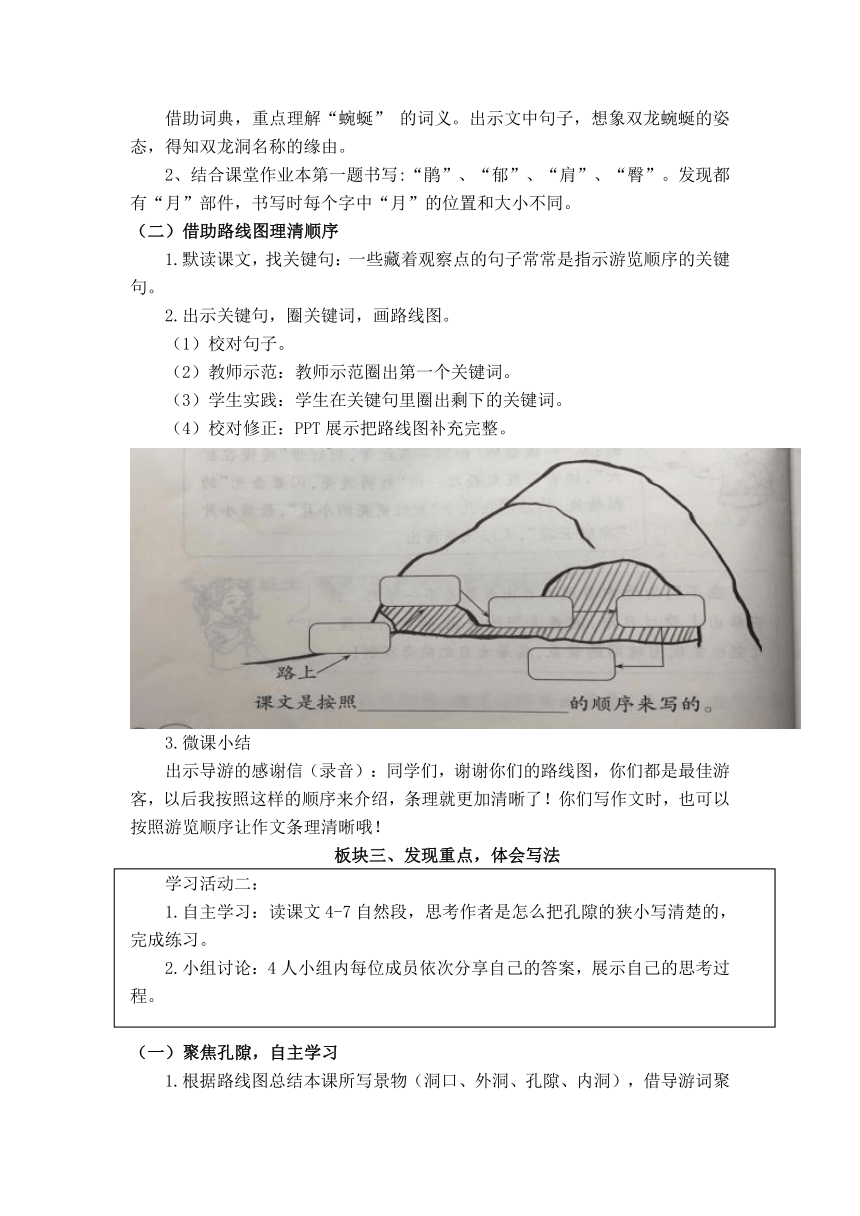

(一)聚焦孔隙,自主学习

1.根据路线图总结本课所写景物(洞口、外洞、孔隙、内洞),借导游词聚焦重点段落。

2.出示“交流平台”,小结写法。

3.观看课文朗读视频说印象(小、窄)。顺势理解“孔隙”词义。

4.研读“孔隙”段,自主学习。

(1)出示句子作对比,体会四个“小”的妙用。教师示范圈出关键词填表。

(2)学生阅读获取信息,自主完成《课堂作业本》4(2)题

(二)体会写法,学习妙招

1.借助导图,小组合作说作者是怎么把孔隙的狭小写清楚的。(要求:四人小组中两人分别说一个方面,一人说发现,组长补充和评价。)

2.小组展示交流,教师点评。

(1)妙招一:借助见闻写特点。根据导图,总结课文通过描写小船的小和坐船方式,写出了孔隙的小,即借助见闻写孔隙的窄小。

(2)妙招二:借助感受写特点。根据导图,发现课文还描写了过孔隙的感受,即借助感受写孔隙的窄小。

3.创设情境,有感情地朗读:假如你就是游客,仰卧小舟,工人拉着绳,帮助你穿孔隙,过水道,你会有怎样的感受?自由朗读“孔隙”段。

4.师生共读,学习表达方式

(1)创设情境,引读句群:我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

(2)采访学生,谈感受:感受到孔隙的窄小。

5.小结写法:这段话很有特点,整段话没有一句直接写孔隙小,而是借助所见到的船的小也就是见闻和自己的感受写出了孔隙的窄小,让我们觉得更有趣,感受更深刻,这就是借助其他事物来写景。

板块四、总结收获,迁移运用

(一)整理所学,形成导图

(二)迁移练笔,形成导图

1.出示微课,明确要求。

求助信,写一个日出片段

按照顺序来写

写出见闻写景

写出感受写景

2.展示评价。

3.推荐阅读。

贾平凹《风雨》。

第二课时

【课时目标】

1.借助路线图,回顾课文主要内容。

2.抓住关键词句有感情地朗读课文。

3.通过比较体会作者对景点的独特感受;从不同角度学习作者如何把游览过程写得线索清楚、语言准确的。

【教学过程】

板块一、回忆游踪,情境导入

1.课件出示生词,指名朗读、全班齐读。

2.根据路线图回顾作者游览双龙洞的顺序和作者游览了双龙洞的哪些地方。

板块二、比较异同,感受详略

过渡语:作者描写了这么多景点,是否平均用力呢?

(一)比较两个“大约五公里”

1.读2-3自然段,发现:文中有两个“大约五公里”,一个是金华城到罗店的“大约五公里”,一个是入山至双龙洞口的“大约五公里”。

2.交流,发现差异:第一个“大约五公里”一笔带过。第二个“大约五公里”重点描写。

3.聚焦第二个“大约五公里”

(1)默读,思考:一路上作者看到了哪些景物?圈一圈。

(2)再读,读读描写这些景物的句子,品味写法。

(3)交流,发现写法。

①映山红:独特,拟人。

②抓住表示颜色的词,想象美景,反复诵读。发现色彩丰富明艳。

③关注“时而……时而……”品溪流:

讨论:溪流为什么会有宽窄缓急的变化?溪声为什么会变换调子呢?

理解:写出了溪流的形态和声音。形态宽窄变换,声音缓急有致,仿佛一首大自然的音乐,节奏鲜明,悦耳动听。

朗读:读出溪流的节奏美。

仿写:用“时而……时而……”写句子。

(4)小结:作者把一路的见闻写得这样有声有色,使我们也仿佛目睹了那沿途迷人的风光。齐读第2、3自然段,让我们一起进入那美好的意境。

(二)比较两个“洞”

这一课有两个洞,一个洞是外洞,一个是内洞。它们有什么异同呢?

学习活动一:

默读课文4、6自然段。完成表格。

2.小组讨论,说说写法上的共同点和不同点。

自主研读,圈画批注。

读4-5自然段,想想内洞和外洞有什么特点,圈圈画画,写写批注。

小组研讨,发现特点

特点 说明方法 修辞手法

外洞 大、宽 列数字 比喻

内洞 黑、大、奇 列数字、打比方 比喻

根据自己阅读所得,与伙伴一起完成表格。

找找相关句子,说说作者是怎么写出这些特点的。

学生汇报,发现异同:

汇报方式:说表格——说句子——合作读。

发现共同点:都运用了数字来体现,还运用了比喻的手法。

第三板块、体悟过渡,明晰暗线

学习活动二:

快速浏览2——7自然段,注意每个自然段的开头和结尾,看看你能有什么发现?

(一)出示关键句,关注“泉水”

(二)师生交流,合作发现

1.写作的线索看,这是另一条写作的线索。

2.从写法看,要么自然直接地描写,要么委婉曲折地交代。

3.从位置看,要么在段首,要么在段尾。

4.泉水的描写为文章增添了情趣。

第四板块、小组合作,交流收获

学习活动三:

小组交流:通过这节课的学习,你对写游记有哪些新的认识或收获呢?请四人一小组,相互交流一下,每个小组至少要有3点收获,并且选派一名代表来汇报。

合作交流。

学生汇报。

教师点评,形成板书。

【教学反思】

阅读《记金华的双龙洞》,就像与作者一同经历了一次愉悦的旅程。同样,优质的阅读教学,则不仅是带领学生经历这样的旅程,更是引领学生去发现这篇游记散文在语言表达上的密码。本课教学具有以下特点:

一、解开详略上的密码

利用文中的具体语境让学生明白了“一笔带过”,以及“重点描写”的处理方法,引领学生不仅知其然,而且知其所以然。

二、解开游感上的密码

在重点描写的段落上从表达顺序、表达角度、表达方法等多个维度去解开作者运用语言表现自己游感的密码。不仅让学生深刻地感受到了语言表达的艺术魅力,更让学生体会到了如何让语言表达具有如此魅力。

三、解开联结上的密码

引导学生追问课文是怎样每一个景点的,并由此引导学生去关注段与段之间连接的句子,进而在比较句子的过程中了解课文是如何通过词语和句子来联结景点的。

《记金华的双龙洞》教学设计

【教材分析】

《记金华的双龙洞》是一篇经典课文,记叙了作者游览金华双龙洞的情景。结合单元目标,它在语言学习上具有如下显著特征:

一、双线结构,明晰游踪。

课文按两条线索来写。一条是作者的游览顺序,另一条是泉水、溪水的来路。两条线索巧妙地交织在一起,使景点的方位和作者观察的移动有机结合,同时移步换景,堪称游记体文章的典范。

二、聚焦景点,突出重点。

作者观察仔细,语言朴实准确,描写生动形象,叙述有详有略,分别详写了孔隙、内洞的风貌,突出了双龙洞的特色。

三、写法独特,适于模仿。

“过孔隙”一段,以“段”的形式,集中体现出游记体“篇”的特点,将游程、见闻和感受有机结合,是中年级学生学写游记的优秀范本。

【学情分析】

四年级学生,已有一定课文朗读能力,能够自主识字。根据本课教学目标和重难点,对于学生已经懂的内容,如课文的朗读可以不教;学生通过努力自己能够学懂得内容,如课文的生字词语可以结合课堂作业本第一、二题和教师讲授略教;学生不易发现又是课文的重点内容,如重点学习体会作者是怎样把孔隙的狭小和自己的感受写清楚和为什么重点写了孔隙和内洞这两个问题需要重点学习。

【设计理念】

以文为例,让语言文字训练落到实处;以生为本,使学生发展在课堂学习中实现。教学中,主要采用自读自悟、圈点勾画、自主探究、合作学习的方式,以教师的导、学生的学为教学主线。

第一课时

【课时目标】

1.在独立自读中,了解作者,识记生字,了解“月”的书写变化。

2.通过抓关键词句,绘制游览路线图,感受按一定顺序写景物的好处,领悟移步换景的游记特点。

3.通过阅读实践,了解课文是如何把重点景物写清楚的。体会借助见闻+感受写景的写作方法,并尝试运用将见闻和感受结合,把事物写得具体形象的表达方式。

【教学重点】

通过圈画关键词句的方法,让学生体会课文按游览顺序写景物的方法。

【教学难点】

通过赏析孔隙段,体会借助见闻+感受写景的方法,并进一步加深感受,迁移运用写法。

【教学过程】

板块一、反馈预习,精讲留白

(一)激趣导入

1.根据古诗猜地点。

“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”——西湖

“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”——黄鹤楼

“洞中有洞洞中泉,欲觅泉源卧小船。”“千尺横梁压水滴,轻舟仰卧入回溪。”知道这两句诗刻在哪吗?这两句诗刻在了同一个地方,那就是今天我们要去的双龙洞。这节课,老师就陪着同学们跟随文学家、教育家叶圣陶爷爷去金华的双龙洞游览一番,齐读课题。

2.引入学习伙伴——小导游。

(二)了解文章信息

要求学生在教师讲解过程中,尽量记一些笔记。

1.了解作者叶圣陶。

2.讲解本文体裁特点。

(1)游记:记叙旅行见闻和感受的文章。

(2)游记题目的特点:了解游记题目由两部分组成①游和记的行为(观、赏、探、寻);②所游所记的地方。游记题目也可以由地点+时间两部分组成,如《七月的天山》、《金华的双龙洞一日游》。

板块二、随文旅游,理清顺序

过渡语:小导游要评选最佳游客了,留意课文的游览顺序,就能成为最佳游客。告诉你们一个秘密,课文的游览顺序和游览路线有关。

学习活动一:

1.自由读课文,读准字音,读通句子,难读的地方多读几次。

2.读完后想一想,课文按照什么顺序来写的?

(一)自主识记生字

1、结合课堂作业本第二题识记字词。

借助词典,重点理解“蜿蜒” 的词义。出示文中句子,想象双龙蜿蜒的姿态,得知双龙洞名称的缘由。

2、结合课堂作业本第一题书写:“鹃”、“郁”、“肩”、“臀”。发现都有“月”部件,书写时每个字中“月”的位置和大小不同。

(二)借助路线图理清顺序

1.默读课文,找关键句:一些藏着观察点的句子常常是指示游览顺序的关键句。

2.出示关键句,圈关键词,画路线图。

(1)校对句子。

(2)教师示范:教师示范圈出第一个关键词。

(3)学生实践:学生在关键句里圈出剩下的关键词。

(4)校对修正:PPT展示把路线图补充完整。

3.微课小结

出示导游的感谢信(录音):同学们,谢谢你们的路线图,你们都是最佳游客,以后我按照这样的顺序来介绍,条理就更加清晰了!你们写作文时,也可以按照游览顺序让作文条理清晰哦!

板块三、发现重点,体会写法

学习活动二:

1.自主学习:读课文4-7自然段,思考作者是怎么把孔隙的狭小写清楚的,完成练习。

2.小组讨论:4人小组内每位成员依次分享自己的答案,展示自己的思考过程。

(一)聚焦孔隙,自主学习

1.根据路线图总结本课所写景物(洞口、外洞、孔隙、内洞),借导游词聚焦重点段落。

2.出示“交流平台”,小结写法。

3.观看课文朗读视频说印象(小、窄)。顺势理解“孔隙”词义。

4.研读“孔隙”段,自主学习。

(1)出示句子作对比,体会四个“小”的妙用。教师示范圈出关键词填表。

(2)学生阅读获取信息,自主完成《课堂作业本》4(2)题

(二)体会写法,学习妙招

1.借助导图,小组合作说作者是怎么把孔隙的狭小写清楚的。(要求:四人小组中两人分别说一个方面,一人说发现,组长补充和评价。)

2.小组展示交流,教师点评。

(1)妙招一:借助见闻写特点。根据导图,总结课文通过描写小船的小和坐船方式,写出了孔隙的小,即借助见闻写孔隙的窄小。

(2)妙招二:借助感受写特点。根据导图,发现课文还描写了过孔隙的感受,即借助感受写孔隙的窄小。

3.创设情境,有感情地朗读:假如你就是游客,仰卧小舟,工人拉着绳,帮助你穿孔隙,过水道,你会有怎样的感受?自由朗读“孔隙”段。

4.师生共读,学习表达方式

(1)创设情境,引读句群:我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

(2)采访学生,谈感受:感受到孔隙的窄小。

5.小结写法:这段话很有特点,整段话没有一句直接写孔隙小,而是借助所见到的船的小也就是见闻和自己的感受写出了孔隙的窄小,让我们觉得更有趣,感受更深刻,这就是借助其他事物来写景。

板块四、总结收获,迁移运用

(一)整理所学,形成导图

(二)迁移练笔,形成导图

1.出示微课,明确要求。

求助信,写一个日出片段

按照顺序来写

写出见闻写景

写出感受写景

2.展示评价。

3.推荐阅读。

贾平凹《风雨》。

第二课时

【课时目标】

1.借助路线图,回顾课文主要内容。

2.抓住关键词句有感情地朗读课文。

3.通过比较体会作者对景点的独特感受;从不同角度学习作者如何把游览过程写得线索清楚、语言准确的。

【教学过程】

板块一、回忆游踪,情境导入

1.课件出示生词,指名朗读、全班齐读。

2.根据路线图回顾作者游览双龙洞的顺序和作者游览了双龙洞的哪些地方。

板块二、比较异同,感受详略

过渡语:作者描写了这么多景点,是否平均用力呢?

(一)比较两个“大约五公里”

1.读2-3自然段,发现:文中有两个“大约五公里”,一个是金华城到罗店的“大约五公里”,一个是入山至双龙洞口的“大约五公里”。

2.交流,发现差异:第一个“大约五公里”一笔带过。第二个“大约五公里”重点描写。

3.聚焦第二个“大约五公里”

(1)默读,思考:一路上作者看到了哪些景物?圈一圈。

(2)再读,读读描写这些景物的句子,品味写法。

(3)交流,发现写法。

①映山红:独特,拟人。

②抓住表示颜色的词,想象美景,反复诵读。发现色彩丰富明艳。

③关注“时而……时而……”品溪流:

讨论:溪流为什么会有宽窄缓急的变化?溪声为什么会变换调子呢?

理解:写出了溪流的形态和声音。形态宽窄变换,声音缓急有致,仿佛一首大自然的音乐,节奏鲜明,悦耳动听。

朗读:读出溪流的节奏美。

仿写:用“时而……时而……”写句子。

(4)小结:作者把一路的见闻写得这样有声有色,使我们也仿佛目睹了那沿途迷人的风光。齐读第2、3自然段,让我们一起进入那美好的意境。

(二)比较两个“洞”

这一课有两个洞,一个洞是外洞,一个是内洞。它们有什么异同呢?

学习活动一:

默读课文4、6自然段。完成表格。

2.小组讨论,说说写法上的共同点和不同点。

自主研读,圈画批注。

读4-5自然段,想想内洞和外洞有什么特点,圈圈画画,写写批注。

小组研讨,发现特点

特点 说明方法 修辞手法

外洞 大、宽 列数字 比喻

内洞 黑、大、奇 列数字、打比方 比喻

根据自己阅读所得,与伙伴一起完成表格。

找找相关句子,说说作者是怎么写出这些特点的。

学生汇报,发现异同:

汇报方式:说表格——说句子——合作读。

发现共同点:都运用了数字来体现,还运用了比喻的手法。

第三板块、体悟过渡,明晰暗线

学习活动二:

快速浏览2——7自然段,注意每个自然段的开头和结尾,看看你能有什么发现?

(一)出示关键句,关注“泉水”

(二)师生交流,合作发现

1.写作的线索看,这是另一条写作的线索。

2.从写法看,要么自然直接地描写,要么委婉曲折地交代。

3.从位置看,要么在段首,要么在段尾。

4.泉水的描写为文章增添了情趣。

第四板块、小组合作,交流收获

学习活动三:

小组交流:通过这节课的学习,你对写游记有哪些新的认识或收获呢?请四人一小组,相互交流一下,每个小组至少要有3点收获,并且选派一名代表来汇报。

合作交流。

学生汇报。

教师点评,形成板书。

【教学反思】

阅读《记金华的双龙洞》,就像与作者一同经历了一次愉悦的旅程。同样,优质的阅读教学,则不仅是带领学生经历这样的旅程,更是引领学生去发现这篇游记散文在语言表达上的密码。本课教学具有以下特点:

一、解开详略上的密码

利用文中的具体语境让学生明白了“一笔带过”,以及“重点描写”的处理方法,引领学生不仅知其然,而且知其所以然。

二、解开游感上的密码

在重点描写的段落上从表达顺序、表达角度、表达方法等多个维度去解开作者运用语言表现自己游感的密码。不仅让学生深刻地感受到了语言表达的艺术魅力,更让学生体会到了如何让语言表达具有如此魅力。

三、解开联结上的密码

引导学生追问课文是怎样每一个景点的,并由此引导学生去关注段与段之间连接的句子,进而在比较句子的过程中了解课文是如何通过词语和句子来联结景点的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地