湖南省长沙市宁乡市部分重点中学2022-2023学年高三上学期期末联考历史试题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省长沙市宁乡市部分重点中学2022-2023学年高三上学期期末联考历史试题(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-06 14:48:01 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年上学期12月检测试题

高三历史

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、选择题(共16小题,每小题3分,共48分,每小题仅有一个正确选项)

1. 1972年出土于山东临沂的《黄帝伐赤帝》简,记载了黄帝南伐赤帝、东伐青帝、北伐黑帝和西伐白帝的过程。黄帝打败四帝之后,“天下四面归之”。黄帝四征( )

A.结束了万邦时代的纷争 B.推动阶级社会的产生

C.有利于华夏认同的孕育 D.标志多元一体的形成

2. 下表是有关春秋战国时期社会状况的记述。这些记述反映出,当时( )

文献 记述

《吴越春秋》 “子胥到昭关,关吏欲执之。伍员因诈曰:‘上所以索我者,美珠也。今我已亡矣,将去取之。’关吏因舍之。”

《墨子·号令》 “诸城门若亭,谨候视往来行者符。符传疑,若无符,皆诣县廷言,请问其所使。其有符传者,善舍官府。……吏卒民无符节,而擅自入里巷官府,吏、三老、守闾者失苛止,皆止。”

A.社会秩序极不稳定 B.重视道路交通管理

C.区域间的联系缺乏 D.官员腐败现象严重

3. 魏晋士族封山占田,拥有大量土地和依附农民,推动了庄园经济的发展,在扶贫济困方面发挥重要作用。西晋灭亡,大量士族南迁,将大批书籍资料带到南方,其“优美之门风实基于学业之因袭。”由此可见,魏晋士族

A.是豪强地主阶级的典型代表 B.一定程度上传承发展了中华文明

C.拥有着优越尊贵的社会地位 D.构成了东晋政权稳定的主要威胁

4. 下表反映了唐朝玄宗至宪宗时期中央、地方官员数量的变化。据表可知,该时期

官员类别 历史时期 中央官员 地方官员

唐玄宗时期 2620人 16185人

唐宪宗时期 5718人 260023人

A.地方势力膨胀 B.中央官吏受到严密控制

C.中央财政紧张 D.地方政府吏治逐渐腐败

5. 曾国藩在为王夫之《船山遗书》作序时指出,“船山先生注《正蒙》数万言,注《礼记》数十万言,幽以究民物之同原,显以纲维万事,弭世乱于未形,其于古者明体达用、盈科后进之旨,往往近之”。其目的在于肯定王夫之

A.反对君主专制的主张以促进社会转型

B“工商皆本”的思想以推进洋务运动

C.“天下兴亡,匹夫有责”的精神

D.经世致用的主张以促进社会稳定

6. 1927年1—2月,毛泽东对湖南湘潭、湘乡,衡山、醴陵、长沙五县“召集有经验的农民和农运工作同志开调查会,仔细听他们的报告”,称赞他们“好得很”。毛泽东此次考察湖南农民运动旨在

A.推进国民革命的发展

B.落实土地革命相关政策

C.为发动秋收起义作准备

D.筹建井冈山革命根据地

7. 法国公使在目睹了中国一次重大历史事件后说:“我们正面临着一种前所未有的、最令人惊异的重要现象,即中国为积极行动而形成了一种全国性的舆论。”美国驻华公使芮恩施也说:“中国人民从……不幸中产生出一种令人鼓舞的民族觉醒,为了共同的思想和共同的行动而结合成一个整体。”材料反映的历史事件

A.凸显出民主爱国的思想

B.传播了资产阶级改良思想

C.动摇了帝国主义的统治根基

D.标志着新型民主军队的建立

8. 新中国成立后,许多身居海外的知识分子满怀爱国热情,毅然舍弃国外优越的工作和生活条件,冲破重重阻挠回到祖国。仅从新中国成立到1957年春,归国人数就达到3000人,约占新中国成立前夕在外留学生和学者总数的一半。这说明新中国

A.具有强大的民族凝聚力 B.文化工作报酬优渥

C.淡化科学领域意识形态 D.建设人才资源充足

9. 在“两弹一星”的研制过程中,中国科学院、国防科研机构、工业部门、高等院校和地方科研力量等科技力量组织起来,攻克各种科技难关;全国绝大多数省、市、自治区都承担了任务:参与的科研院所有50多个;承担生产的工厂有上百个;需要设备有1305项,8200台;至于参加的人数超过百万。由此可见,“两弹一星”的研制成功( )

A.说明“八字方针”贯彻的必要性 B.实践了我国“科教兴国”战略

C.彰显了我国政治体制的优越性 D.提高了民众的科学文化素养

10. 公元前4世纪,雅典演说家德摩斯梯尼在演说中提到,雅典人皮洛斯被剥夺了公民权,由于生活穷困,他混入民众法庭(陪审法庭)骗取津贴,结果被判处死刑。对此分析正确的是( )

①德摩斯梯尼生活在伯利克里改革之后 ②雅典民主仅适用于城邦的高等级公民

③所有雅典人都有权获得城邦发放的津贴④只有雅典公民才能担任民众法庭的陪审员

A.①③ B.②④

C.②③ D.①④

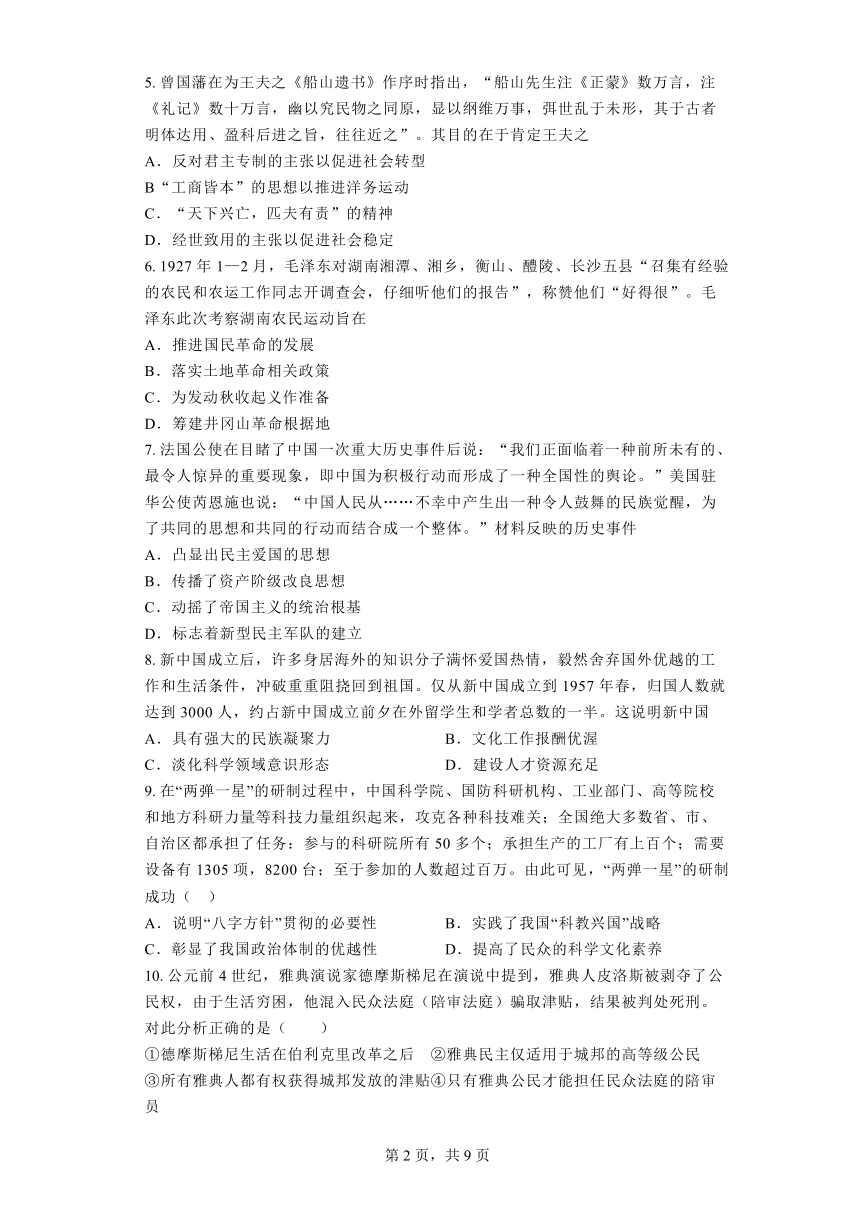

11. “他们将自己的艺术主张、情感融进自己的作品中,抒发对理想世界的热烈追求,用热情奔放的艺术语言、瑰丽的想象和夸张的手法来塑造‘诗性的自然’.艺术作品中彰显着激情、梦想、幻境的交织,组成一幅幅动人心魄的宏伟画面。”下列作品符合这一风格的是

A.B.

C.D.

12. 1570~1780年,欧洲国家商船的运载能力发生巨大变化,阅读下表(单位:吨)判断甲、乙两国分别是

年份国家 1570 1670 1780

甲 232000 568000 450000

乙 51000 260000 1000000

A.英国、西班牙

B.荷兰、葡萄牙

C.英国、荷兰

D.荷兰、英国

13. 西班牙政府禁止美洲殖民地种植葡萄、橄榄、亚麻等农作物,同时强迫殖民地种植蔗糖、棉花、可可等在西班牙和国际市场非常需要且可以让经营者和殖民地牟取暴利的作物。这些措施

A.客观上有利于殖民地经济健康发展 B.损害了宗主国地主商人的利益

C.旨在促进农业产品商品化和国际化 D.造成了殖民地经济结构的畸形

14. 对于光荣革命,有人认为它是一次划时代的革命,建立了一种新型君主制;有人认为它是一次微不足道的宫廷政变;还有人认为它是荷兰执政篡夺英国王位而策划的阴谋。以上分歧的焦点在于光荣革命是否

A.实现了不同政治势力之间的妥协

B.造成了英国政治制度的根本变化

C.保持了英国独立自主的国家地位

D.推翻了英国斯图亚特王朝的统治

15. 下图呈现了人类工业革命发展的三个阶段的时间进度和复杂程度。这反映了从18世纪末到20世纪70年代

A.科技革命推动生产关系变革

B.经济思想转变推动了各国工业化发展

C.工业革命引发生产方式革新

D.科学技术革命是社会转型的根本动因

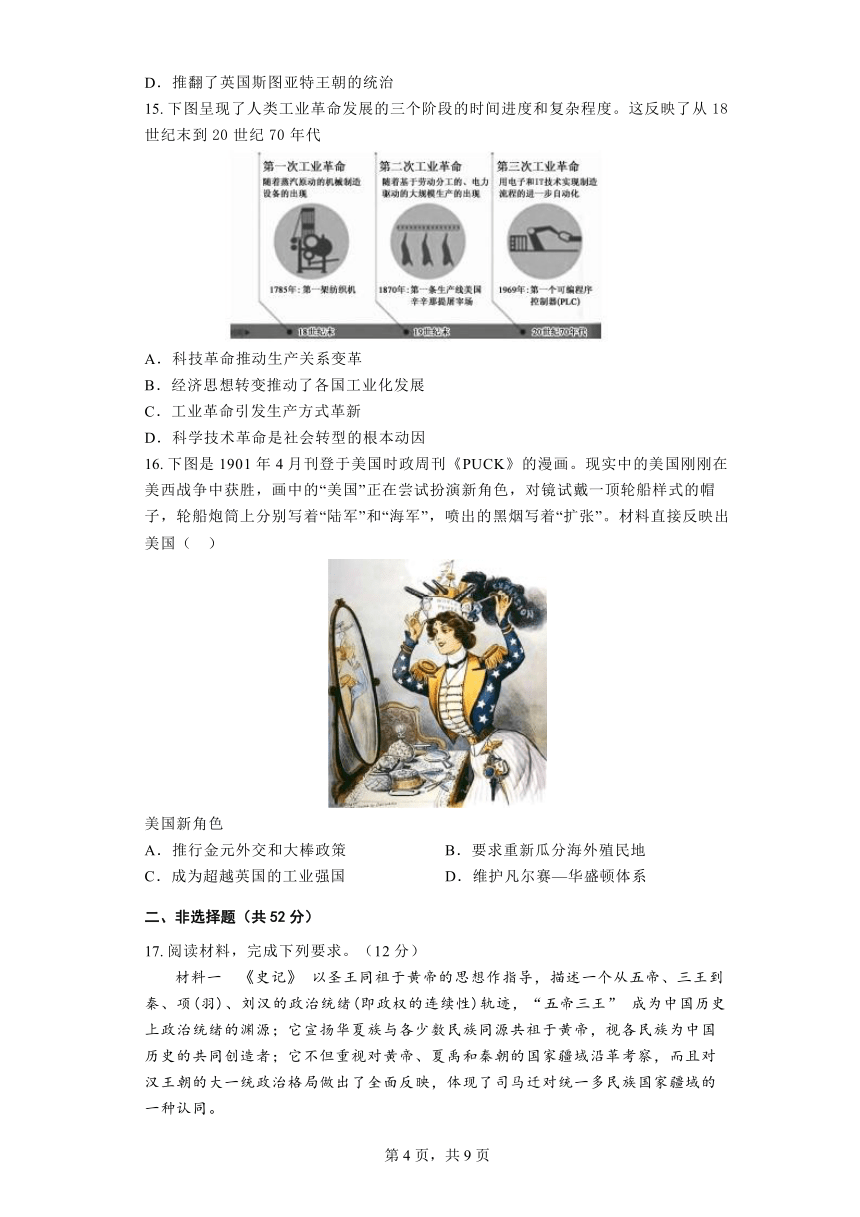

16. 下图是1901年4月刊登于美国时政周刊《PUCK》的漫画。现实中的美国刚刚在美西战争中获胜,画中的“美国”正在尝试扮演新角色,对镜试戴一顶轮船样式的帽子,轮船炮筒上分别写着“陆军”和“海军”,喷出的黑烟写着“扩张”。材料直接反映出美国( )

美国新角色

A.推行金元外交和大棒政策 B.要求重新瓜分海外殖民地

C.成为超越英国的工业强国 D.维护凡尔赛—华盛顿体系

二、非选择题(共52分)

17. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 《史记》 以圣王同祖于黄帝的思想作指导,描述一个从五帝、三王到秦、项(羽)、刘汉的政治统绪(即政权的连续性)轨迹,“五帝三王” 成为中国历史上政治统绪的渊源;它宣扬华夏族与各少数民族同源共祖于黄帝,视各民族为中国历史的共同创造者;它不但重视对黄帝、夏禹和秦朝的国家疆域沿革考察,而且对汉王朝的大一统政治格局做出了全面反映,体现了司马迁对统一多民族国家疆域的一种认同。

——摘编自汪高鑫 《<史记〉的历史文化认同意识》

材料二 辽、西夏政权都是以少数民族贵族为主建立的,但在权力的运作中,汉族士大夫扮演着重要角色。辽、西夏重用汉人,吸纳中原王朝的官制建立本朝制度。耶律德光将“大契丹国”改国号为“大辽”,“大辽”有包容广大之意。党项族的元昊称帝时,国号为“大夏”,“夏”者义训为“大”,亦有继承夏朝之意。这些国号更名也是对历史文化认同的表现,同时显示出它们是“大汉”“大唐”“大宋”的延续者。

——摘编自刘开军《再现民族间心灵沟通的历史长卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳《史记》历史叙事的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析辽、西夏政权修改国号的原因及其意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 黄宗羲在《明夷待访录》中区分“古之君”(尧舜等原始民主时期的“君”)与“今之君”(秦以下全体专制帝王),指出“今之君”是“天下之大害”。黄氏针对尊君论的理论基础——“天下受命于天子”之说,重新论证了“天下”与“君”孰主孰客,从而向流行于当世的“君为天下主”的传统论调提出挑战,而其论证手法是复归“古之君”“古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也”。黄宗羲从“君客论”出发,高唤出这样的警句:“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”。黄宗羲进一步阐发君臣关系为同事协作关系:“夫治天下,犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣,共曳木之人也”。

——摘编自冯天瑜《“民本”与“尊君”(论纲)》

材料二 在《社会契约论》中,卢梭否定了“君权神授”说,并系统地提出了自己的人民主权思想。他指出,所谓人民主权就是以公共意志为最高权力,其具体体现就是由全体人民根据自身利益所制定的社会契约。既然人民主权是全体人民的公共意志,每一个人也就都享有主权,同时也必须服从主权。换言之,在最高主权面前人是平等的,因而也是自由的。如有人不服从,社会契约就强迫他服从,即迫使他自由。通过“社会契约”的学说,卢梭提出了全新的国家组织原则,而“人民主权论”则更直接为法国大革命提供了理论旗帜。

——摘编自吕一民《法国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明黄宗羲思想所体现出的新变化及其历史价值。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较黄宗羲与卢梭思想的不同,并简要分析形成这种差异的主要原因。

19. 阅读材料,回答问题。(12分)

《人民画报》创刊于1946年8月,以摄影图片的方式报道当时的重大事件,新中国成立后成为国家画报。下列图像资料选取于《人民画报》:

结合所学,对材料二中的图片进行分类并写出序号。任选一类,自拟题目并加以阐释。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰)

20. 阅读材料,回答问题。(13分)

材料一

材料二

(1)依据材料一,概括中古时期东西方文化交流的主要特点,并结合材料举例说明。

(2)阅读材料二,归纳《中国孤儿》与《窃国贼》两个剧本的相似之处,并从两个剧本中任选其一,分析其背景和影响。

参考答案

选择题CBBAD AAACD ADDBC B

17. (1)特点:政治统绪性;民族一体(同源)性;疆域认同性。

(2)原因:汉族士大夫的作用;中原政治制度的影响;政权正统性的需要;统治者的推动。

意义:提升了国家治理能力;加强了历史文化的认同;促进了民族交融;加速了统一多民族国家再次形成的进程。

18. (1)变化:新民本思想。历史价值:摆脱了尊君论的束缚,批判君主专制;提出以民众为主,君主要为民众服务;提出以民众幸福作为判断社会状况的标准。

(2)不同:黄宗羲的思想仍属于儒家民本思想,卢梭的思想是资产阶级民主思想;黄宗羲借助原始民主阐发自己的思想,卢梭则通过理论探讨描绘了资产阶级民主政治的蓝图;黄宗羲未能从根本上否定君权,卢梭则提出最高权力来自于人民;黄宗羲的思想未能付之于实践.卢梭的思想指导了资产阶级革命等。

原因:明末清初,中国资本主义萌芽发展缓慢,新兴政治力量尚未形成,传统思想观念和封建制度根深蒂固;法国资本主义经济得到发展,新兴资产阶级力量日益壮大,经历了文艺复兴和宗教改革的洗礼,思想得到解放等。

19. (1)内容:揭穿国民党的虚假宣传,准确报道解放战争的进程;歌颂解放军战士英雄事迹。战略意义:刘邓大军挺进大别山揭开了人民解放军战略反攻的序幕,标志着国民党反动派在中国的统治走向失败。

(2)分类:外交:①②⑥;科技术:③④⑤。

示例:选择③④⑤——新中国科学技术取得了重大突破。

阐释:二十世纪六七十年代,面对紧张的国际局势,为改变我国科技落后的面貌,广大科技工作者在党和国家支持下,顶住压力,艰苦奋战,自主创新,1967年,成功爆发了我国第一颗氢弹,增强了国家国防军事力量,1970年,成功发射了我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”,进入航天时代,1973年,袁隆平研制出籼型杂交水稻“南优二号”,为我国在农业领域发展方面开辟了新的道路。

20. (1)特点:领域广泛、内容丰富。内容涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;历史悠久、持续时间长。8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪传入欧洲,经历数百年;阿拉伯人的中介地位。如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;过程多元互动。东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流,借鉴与融合。如10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。(答出任意两个特点,并用相应的材料说明)

(2)相似之处:都吸收外国文艺成果,又结合本国国情,都进行剧本改编的艺术创作,均抨击当时本国的专制统治,都在当时社会民众中引起了一定反响。(答出任意两点)

选择《中国孤儿》的分析:背景:西欧处于封建专制王权和教会思想束缚下;科学革命使人们逐渐形成理性思维,文艺复兴、宗教改革及启蒙运动推动人们思想解放;影响:有利于借鉴与吸收中国文化,推动了民主自由平等观念的传播,推动了法国戏剧发展。

选择《窃国贼》的分析:背景:中国处于半殖民地半封建社会,民族危机不断加深;袁世凯为首的北洋军阀实行专制统治,试图恢复帝制;新文化运动推动人们思想解放;西方文化不断传入中国。影响:抨击袁世凯政权的反动统治,传播了民主观念,推动了中国戏剧发展。

第 page number 页,共 number of pages 页

第 page number 页,共 number of pages 页

高三历史

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、选择题(共16小题,每小题3分,共48分,每小题仅有一个正确选项)

1. 1972年出土于山东临沂的《黄帝伐赤帝》简,记载了黄帝南伐赤帝、东伐青帝、北伐黑帝和西伐白帝的过程。黄帝打败四帝之后,“天下四面归之”。黄帝四征( )

A.结束了万邦时代的纷争 B.推动阶级社会的产生

C.有利于华夏认同的孕育 D.标志多元一体的形成

2. 下表是有关春秋战国时期社会状况的记述。这些记述反映出,当时( )

文献 记述

《吴越春秋》 “子胥到昭关,关吏欲执之。伍员因诈曰:‘上所以索我者,美珠也。今我已亡矣,将去取之。’关吏因舍之。”

《墨子·号令》 “诸城门若亭,谨候视往来行者符。符传疑,若无符,皆诣县廷言,请问其所使。其有符传者,善舍官府。……吏卒民无符节,而擅自入里巷官府,吏、三老、守闾者失苛止,皆止。”

A.社会秩序极不稳定 B.重视道路交通管理

C.区域间的联系缺乏 D.官员腐败现象严重

3. 魏晋士族封山占田,拥有大量土地和依附农民,推动了庄园经济的发展,在扶贫济困方面发挥重要作用。西晋灭亡,大量士族南迁,将大批书籍资料带到南方,其“优美之门风实基于学业之因袭。”由此可见,魏晋士族

A.是豪强地主阶级的典型代表 B.一定程度上传承发展了中华文明

C.拥有着优越尊贵的社会地位 D.构成了东晋政权稳定的主要威胁

4. 下表反映了唐朝玄宗至宪宗时期中央、地方官员数量的变化。据表可知,该时期

官员类别 历史时期 中央官员 地方官员

唐玄宗时期 2620人 16185人

唐宪宗时期 5718人 260023人

A.地方势力膨胀 B.中央官吏受到严密控制

C.中央财政紧张 D.地方政府吏治逐渐腐败

5. 曾国藩在为王夫之《船山遗书》作序时指出,“船山先生注《正蒙》数万言,注《礼记》数十万言,幽以究民物之同原,显以纲维万事,弭世乱于未形,其于古者明体达用、盈科后进之旨,往往近之”。其目的在于肯定王夫之

A.反对君主专制的主张以促进社会转型

B“工商皆本”的思想以推进洋务运动

C.“天下兴亡,匹夫有责”的精神

D.经世致用的主张以促进社会稳定

6. 1927年1—2月,毛泽东对湖南湘潭、湘乡,衡山、醴陵、长沙五县“召集有经验的农民和农运工作同志开调查会,仔细听他们的报告”,称赞他们“好得很”。毛泽东此次考察湖南农民运动旨在

A.推进国民革命的发展

B.落实土地革命相关政策

C.为发动秋收起义作准备

D.筹建井冈山革命根据地

7. 法国公使在目睹了中国一次重大历史事件后说:“我们正面临着一种前所未有的、最令人惊异的重要现象,即中国为积极行动而形成了一种全国性的舆论。”美国驻华公使芮恩施也说:“中国人民从……不幸中产生出一种令人鼓舞的民族觉醒,为了共同的思想和共同的行动而结合成一个整体。”材料反映的历史事件

A.凸显出民主爱国的思想

B.传播了资产阶级改良思想

C.动摇了帝国主义的统治根基

D.标志着新型民主军队的建立

8. 新中国成立后,许多身居海外的知识分子满怀爱国热情,毅然舍弃国外优越的工作和生活条件,冲破重重阻挠回到祖国。仅从新中国成立到1957年春,归国人数就达到3000人,约占新中国成立前夕在外留学生和学者总数的一半。这说明新中国

A.具有强大的民族凝聚力 B.文化工作报酬优渥

C.淡化科学领域意识形态 D.建设人才资源充足

9. 在“两弹一星”的研制过程中,中国科学院、国防科研机构、工业部门、高等院校和地方科研力量等科技力量组织起来,攻克各种科技难关;全国绝大多数省、市、自治区都承担了任务:参与的科研院所有50多个;承担生产的工厂有上百个;需要设备有1305项,8200台;至于参加的人数超过百万。由此可见,“两弹一星”的研制成功( )

A.说明“八字方针”贯彻的必要性 B.实践了我国“科教兴国”战略

C.彰显了我国政治体制的优越性 D.提高了民众的科学文化素养

10. 公元前4世纪,雅典演说家德摩斯梯尼在演说中提到,雅典人皮洛斯被剥夺了公民权,由于生活穷困,他混入民众法庭(陪审法庭)骗取津贴,结果被判处死刑。对此分析正确的是( )

①德摩斯梯尼生活在伯利克里改革之后 ②雅典民主仅适用于城邦的高等级公民

③所有雅典人都有权获得城邦发放的津贴④只有雅典公民才能担任民众法庭的陪审员

A.①③ B.②④

C.②③ D.①④

11. “他们将自己的艺术主张、情感融进自己的作品中,抒发对理想世界的热烈追求,用热情奔放的艺术语言、瑰丽的想象和夸张的手法来塑造‘诗性的自然’.艺术作品中彰显着激情、梦想、幻境的交织,组成一幅幅动人心魄的宏伟画面。”下列作品符合这一风格的是

A.B.

C.D.

12. 1570~1780年,欧洲国家商船的运载能力发生巨大变化,阅读下表(单位:吨)判断甲、乙两国分别是

年份国家 1570 1670 1780

甲 232000 568000 450000

乙 51000 260000 1000000

A.英国、西班牙

B.荷兰、葡萄牙

C.英国、荷兰

D.荷兰、英国

13. 西班牙政府禁止美洲殖民地种植葡萄、橄榄、亚麻等农作物,同时强迫殖民地种植蔗糖、棉花、可可等在西班牙和国际市场非常需要且可以让经营者和殖民地牟取暴利的作物。这些措施

A.客观上有利于殖民地经济健康发展 B.损害了宗主国地主商人的利益

C.旨在促进农业产品商品化和国际化 D.造成了殖民地经济结构的畸形

14. 对于光荣革命,有人认为它是一次划时代的革命,建立了一种新型君主制;有人认为它是一次微不足道的宫廷政变;还有人认为它是荷兰执政篡夺英国王位而策划的阴谋。以上分歧的焦点在于光荣革命是否

A.实现了不同政治势力之间的妥协

B.造成了英国政治制度的根本变化

C.保持了英国独立自主的国家地位

D.推翻了英国斯图亚特王朝的统治

15. 下图呈现了人类工业革命发展的三个阶段的时间进度和复杂程度。这反映了从18世纪末到20世纪70年代

A.科技革命推动生产关系变革

B.经济思想转变推动了各国工业化发展

C.工业革命引发生产方式革新

D.科学技术革命是社会转型的根本动因

16. 下图是1901年4月刊登于美国时政周刊《PUCK》的漫画。现实中的美国刚刚在美西战争中获胜,画中的“美国”正在尝试扮演新角色,对镜试戴一顶轮船样式的帽子,轮船炮筒上分别写着“陆军”和“海军”,喷出的黑烟写着“扩张”。材料直接反映出美国( )

美国新角色

A.推行金元外交和大棒政策 B.要求重新瓜分海外殖民地

C.成为超越英国的工业强国 D.维护凡尔赛—华盛顿体系

二、非选择题(共52分)

17. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 《史记》 以圣王同祖于黄帝的思想作指导,描述一个从五帝、三王到秦、项(羽)、刘汉的政治统绪(即政权的连续性)轨迹,“五帝三王” 成为中国历史上政治统绪的渊源;它宣扬华夏族与各少数民族同源共祖于黄帝,视各民族为中国历史的共同创造者;它不但重视对黄帝、夏禹和秦朝的国家疆域沿革考察,而且对汉王朝的大一统政治格局做出了全面反映,体现了司马迁对统一多民族国家疆域的一种认同。

——摘编自汪高鑫 《<史记〉的历史文化认同意识》

材料二 辽、西夏政权都是以少数民族贵族为主建立的,但在权力的运作中,汉族士大夫扮演着重要角色。辽、西夏重用汉人,吸纳中原王朝的官制建立本朝制度。耶律德光将“大契丹国”改国号为“大辽”,“大辽”有包容广大之意。党项族的元昊称帝时,国号为“大夏”,“夏”者义训为“大”,亦有继承夏朝之意。这些国号更名也是对历史文化认同的表现,同时显示出它们是“大汉”“大唐”“大宋”的延续者。

——摘编自刘开军《再现民族间心灵沟通的历史长卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳《史记》历史叙事的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析辽、西夏政权修改国号的原因及其意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 黄宗羲在《明夷待访录》中区分“古之君”(尧舜等原始民主时期的“君”)与“今之君”(秦以下全体专制帝王),指出“今之君”是“天下之大害”。黄氏针对尊君论的理论基础——“天下受命于天子”之说,重新论证了“天下”与“君”孰主孰客,从而向流行于当世的“君为天下主”的传统论调提出挑战,而其论证手法是复归“古之君”“古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也”。黄宗羲从“君客论”出发,高唤出这样的警句:“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”。黄宗羲进一步阐发君臣关系为同事协作关系:“夫治天下,犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣,共曳木之人也”。

——摘编自冯天瑜《“民本”与“尊君”(论纲)》

材料二 在《社会契约论》中,卢梭否定了“君权神授”说,并系统地提出了自己的人民主权思想。他指出,所谓人民主权就是以公共意志为最高权力,其具体体现就是由全体人民根据自身利益所制定的社会契约。既然人民主权是全体人民的公共意志,每一个人也就都享有主权,同时也必须服从主权。换言之,在最高主权面前人是平等的,因而也是自由的。如有人不服从,社会契约就强迫他服从,即迫使他自由。通过“社会契约”的学说,卢梭提出了全新的国家组织原则,而“人民主权论”则更直接为法国大革命提供了理论旗帜。

——摘编自吕一民《法国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明黄宗羲思想所体现出的新变化及其历史价值。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较黄宗羲与卢梭思想的不同,并简要分析形成这种差异的主要原因。

19. 阅读材料,回答问题。(12分)

《人民画报》创刊于1946年8月,以摄影图片的方式报道当时的重大事件,新中国成立后成为国家画报。下列图像资料选取于《人民画报》:

结合所学,对材料二中的图片进行分类并写出序号。任选一类,自拟题目并加以阐释。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰)

20. 阅读材料,回答问题。(13分)

材料一

材料二

(1)依据材料一,概括中古时期东西方文化交流的主要特点,并结合材料举例说明。

(2)阅读材料二,归纳《中国孤儿》与《窃国贼》两个剧本的相似之处,并从两个剧本中任选其一,分析其背景和影响。

参考答案

选择题CBBAD AAACD ADDBC B

17. (1)特点:政治统绪性;民族一体(同源)性;疆域认同性。

(2)原因:汉族士大夫的作用;中原政治制度的影响;政权正统性的需要;统治者的推动。

意义:提升了国家治理能力;加强了历史文化的认同;促进了民族交融;加速了统一多民族国家再次形成的进程。

18. (1)变化:新民本思想。历史价值:摆脱了尊君论的束缚,批判君主专制;提出以民众为主,君主要为民众服务;提出以民众幸福作为判断社会状况的标准。

(2)不同:黄宗羲的思想仍属于儒家民本思想,卢梭的思想是资产阶级民主思想;黄宗羲借助原始民主阐发自己的思想,卢梭则通过理论探讨描绘了资产阶级民主政治的蓝图;黄宗羲未能从根本上否定君权,卢梭则提出最高权力来自于人民;黄宗羲的思想未能付之于实践.卢梭的思想指导了资产阶级革命等。

原因:明末清初,中国资本主义萌芽发展缓慢,新兴政治力量尚未形成,传统思想观念和封建制度根深蒂固;法国资本主义经济得到发展,新兴资产阶级力量日益壮大,经历了文艺复兴和宗教改革的洗礼,思想得到解放等。

19. (1)内容:揭穿国民党的虚假宣传,准确报道解放战争的进程;歌颂解放军战士英雄事迹。战略意义:刘邓大军挺进大别山揭开了人民解放军战略反攻的序幕,标志着国民党反动派在中国的统治走向失败。

(2)分类:外交:①②⑥;科技术:③④⑤。

示例:选择③④⑤——新中国科学技术取得了重大突破。

阐释:二十世纪六七十年代,面对紧张的国际局势,为改变我国科技落后的面貌,广大科技工作者在党和国家支持下,顶住压力,艰苦奋战,自主创新,1967年,成功爆发了我国第一颗氢弹,增强了国家国防军事力量,1970年,成功发射了我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”,进入航天时代,1973年,袁隆平研制出籼型杂交水稻“南优二号”,为我国在农业领域发展方面开辟了新的道路。

20. (1)特点:领域广泛、内容丰富。内容涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;历史悠久、持续时间长。8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪传入欧洲,经历数百年;阿拉伯人的中介地位。如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;过程多元互动。东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流,借鉴与融合。如10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。(答出任意两个特点,并用相应的材料说明)

(2)相似之处:都吸收外国文艺成果,又结合本国国情,都进行剧本改编的艺术创作,均抨击当时本国的专制统治,都在当时社会民众中引起了一定反响。(答出任意两点)

选择《中国孤儿》的分析:背景:西欧处于封建专制王权和教会思想束缚下;科学革命使人们逐渐形成理性思维,文艺复兴、宗教改革及启蒙运动推动人们思想解放;影响:有利于借鉴与吸收中国文化,推动了民主自由平等观念的传播,推动了法国戏剧发展。

选择《窃国贼》的分析:背景:中国处于半殖民地半封建社会,民族危机不断加深;袁世凯为首的北洋军阀实行专制统治,试图恢复帝制;新文化运动推动人们思想解放;西方文化不断传入中国。影响:抨击袁世凯政权的反动统治,传播了民主观念,推动了中国戏剧发展。

第 page number 页,共 number of pages 页

第 page number 页,共 number of pages 页

同课章节目录