《修辞手法》课件

图片预览

文档简介

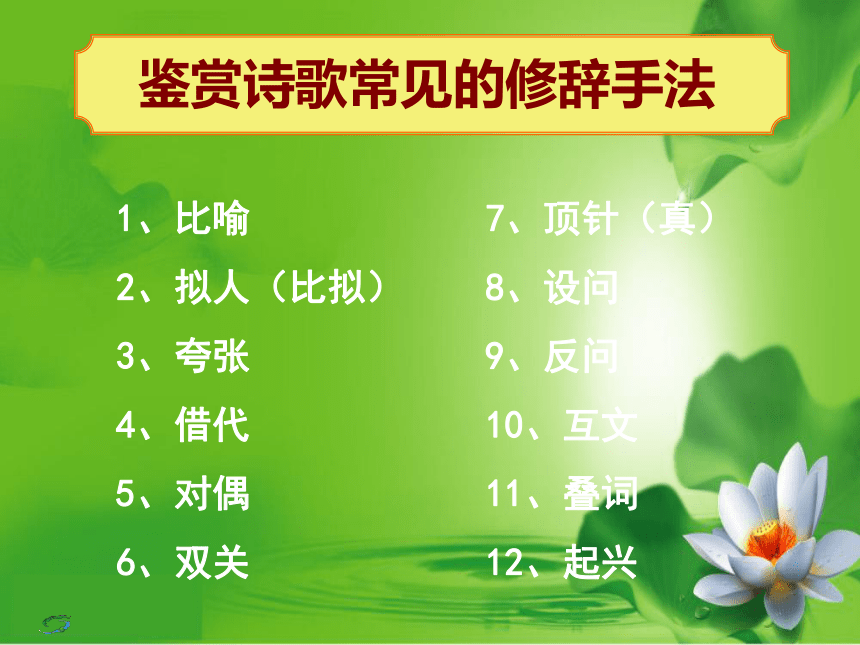

课件68张PPT。鉴赏表达技巧5鉴赏诗歌常见的修辞手法7、顶针(真)

8、设问

9、反问

10、互文

11、叠词

12、起兴1、比喻

2、拟人(比拟)

3、夸张

4、借代

5、对偶

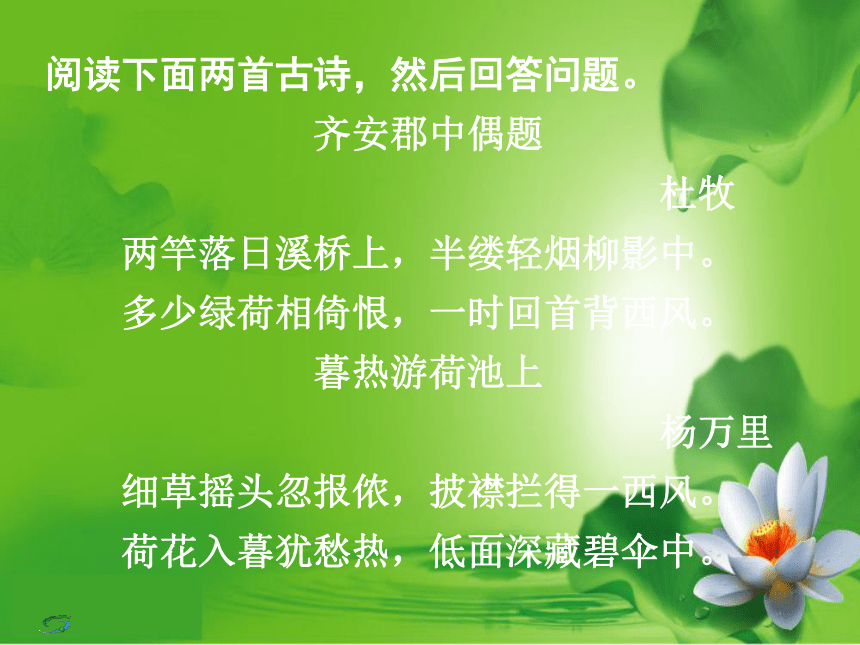

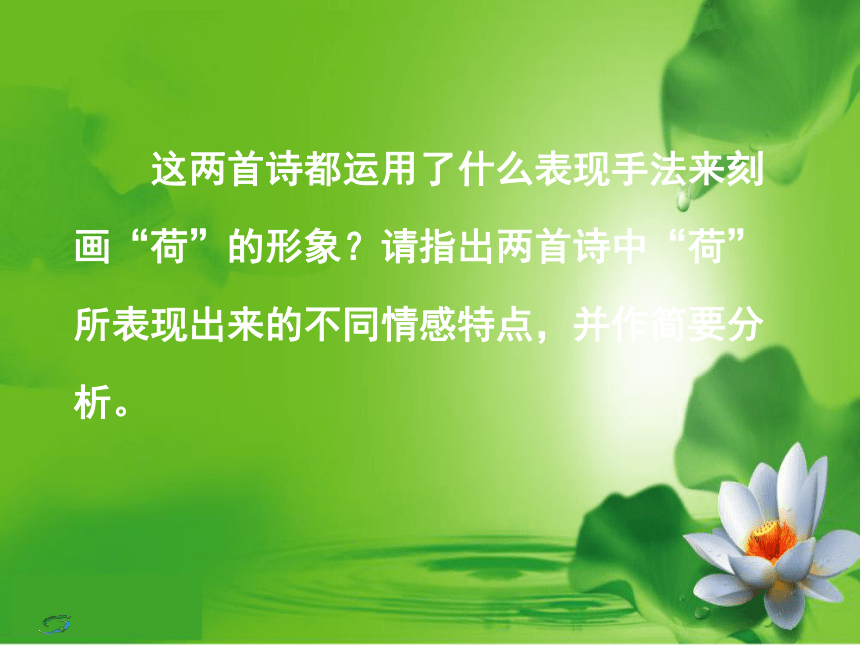

6、双关阅读下面两首古诗,然后回答问题。

齐安郡中偶题

杜牧

两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。

多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

暮热游荷池上

杨万里

细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。

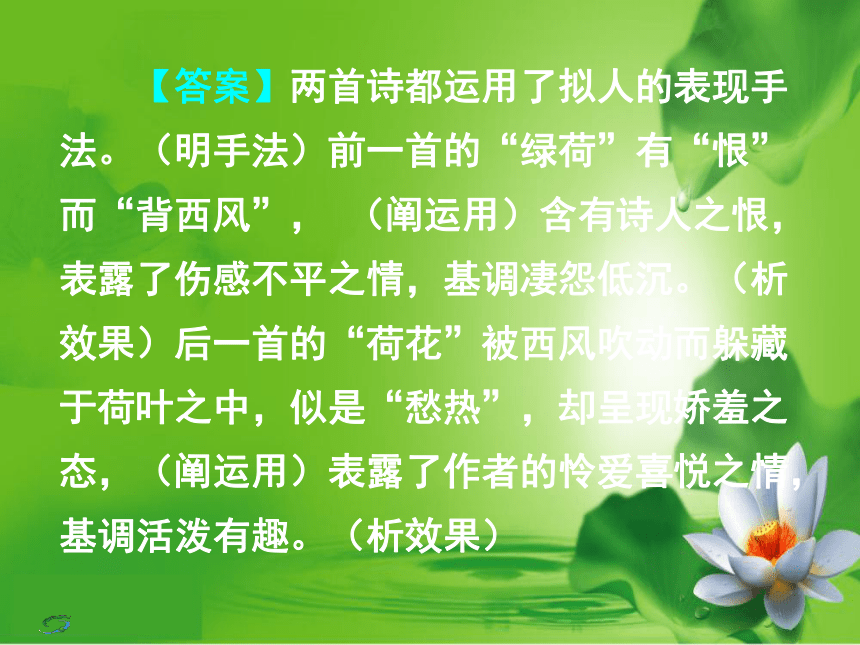

荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中。 这两首诗都运用了什么表现手法来刻画“荷”的形象?请指出两首诗中“荷”所表现出来的不同情感特点,并作简要分析。 【答案】两首诗都运用了拟人的表现手法。(明手法)前一首的“绿荷”有“恨”而“背西风”, (阐运用)含有诗人之恨,表露了伤感不平之情,基调凄怨低沉。(析效果)后一首的“荷花”被西风吹动而躲藏于荷叶之中,似是“愁热”,却呈现娇羞之态,(阐运用)表露了作者的怜爱喜悦之情,基调活泼有趣。(析效果)技法解密:

1.明辨修辞手法

对修辞手法的正确鉴赏和评价,其前提是明确各种修辞手法的构成、特点,要区分一些易混淆的修辞手法。如:对比与衬托,借代与借喻,设问与反问。2.洞悉表达效果

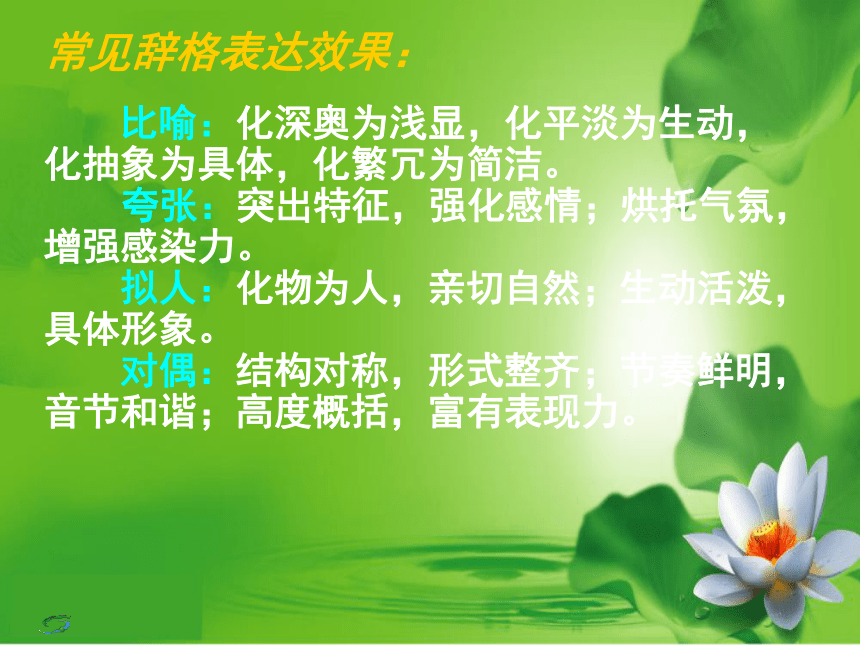

鉴赏古典诗词中修辞手法的重点不是辨识和判断,而是分析体会修辞的妙处,即分析表达效果,体会对其塑造形象、抒发情感、体会主旨的作用。如通感可以使色彩有温度,使声音有形象,冷暖有重量,气味有锋芒,从而创造出更加鲜明的形象,开拓出新颖的意境,抒发出独特的感受增强艺术表现力和感染力。常见辞格表达效果:常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。

对偶:结构对称,形式整齐;节奏鲜明,音节和谐;高度概括,富有表现力。

常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。

对偶:结构对称,形式整齐;节奏鲜明,音节和谐;高度概括,富有表现力。

通感:感觉互换,生动形象,启人联 想,耐人寻味。常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。

对偶:结构对称,形式整齐;节奏鲜明,音节和谐;高度概括,富有表现力。

通感:感觉互换,生动形象,启人联 想,耐人寻味。

排比:结构紧凑,文意贯通;增强文 章的气势,增强文章的感染力。 反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

设问:提出问题,引起注意;启发思考, 加深理解。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

设问:提出问题,引起注意;启发思考, 加深理解。

双关:表达含蓄,语义丰富。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

设问:提出问题,引起注意;启发思考, 加深理解。

双关:表达含蓄,语义丰富。

对比:使事物特征鲜明突出,表达强烈的 感情。 反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

设问:提出问题,引起注意;启发思考, 加深理解。

双关:表达含蓄,语义丰富。

对比:使事物特征鲜明突出,表达强烈的 感情。

顶真:环环紧扣,引人入胜。议事说理, 准确、谨严、周密。抒情写意,格调清新。壮 物叙事,条理清晰。比喻:比喻: 有突出事物特征,描摹事物形象生动的作用,还可体现出意象的情态特征。 比喻: 唐朝戴叔伦《兰溪棹歌》:“凉月如眉挂柳湾,越中山色镜中看。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。” 有突出事物特征,描摹事物形象生动的作用,还可体现出意象的情态特征。 拟人:拟人: 赋予没有生命的事物以人的情态动作,从中渗透出作者的情感。 拟人: 赋予没有生命的事物以人的情态动作,从中渗透出作者的情感。 如杜甫《春夜喜雨》:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”[例1]阅读下列一面首词,然后回答问题。青 玉 案

贺 铸

凌波不过横塘路,但目送,芳尘去。锦瑟华年谁与度?月台花榭,琐窗朱户,只有春知处。碧云冉冉蘅皋暮,彩笔新题断肠句。试问闲愁都几许!一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

词中下片作者以“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”,甚至为人称道,试简要分析词人在这里用了什么修辞手法,表现了怎样的思想感情?这样写有什么好处? 答案:下片用“一川烟草”“满城 风絮”“梅子黄时雨”三个比喻,即博 喻,抒发了词人因思慕而引起的无限愁 思。这样写,化抽象为具体,形象生动,新颖别致,富有意境,有力地抒发了词 人的无限愁思 。阅读下面一首诗,然后回答问题。

书湖阴先生壁二首(选一)?[王安石]

茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼①送青来。

【注】①排闼:闯进门来。闼,小门。 问:?“两山排闼送青来”一句使用了什么修辞手法?这样写有什么好处?结合全诗看,表达了作者怎样的情感? 答案:该句使用了拟人的手法。(1分)写开门见“山”,“两山”似迫不及待地把苍翠的山色“送”进门来。(点明拟人具体内容,1分)化静为动,化无情为有情,赋 予山以灵性,生动地写出了田园风光的盎然生机。(2分)写出了诗人身处其间的愉悦,表现了诗人对这种美好的田园生活的喜爱之情。(2分)夸张:夸张: 故意对事物进行夸大或缩小的描写,有更鲜明地突出事物特征、更强烈地表达诗人的情感的作用。夸张: 故意对事物进行夸大或缩小的描写,有更鲜明地突出事物特征、更强烈地表达诗人的情感的作用。 在浪漫主义诗歌中,夸张的手法随处可见。如“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾” ,“白发三千丈,缘愁似个长”。夸张:天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。 (李白《梦游天姥吟留别》)

白发三千丈,缘愁似个长。(李白《秋浦歌》)。

三杯吐然诺,五岳倒为轻。(李白《侠客行》)

轻言托朋友,面对九凝峰。(李白《箜篌谣》)夸张:天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。 (李白《梦游天姥吟留别》)

白发三千丈,缘愁似个长。(李白《秋浦歌》)。

三杯吐然诺,五岳倒为轻。(李白《侠客行》)

轻言托朋友,面对九凝峰。(李白《箜篌谣》)诗人以五岳为轻来夸张侠客然诺之重,说的是“诚信”分量比大山还重夸张:天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。 (李白《梦游天姥吟留别》)

白发三千丈,缘愁似个长。(李白《秋浦歌》)。

三杯吐然诺,五岳倒为轻。(李白《侠客行》)

轻言托朋友,面对九凝峰。(李白《箜篌谣》)诗人以五岳为轻来夸张侠客然诺之重,说的是“诚信”分量比大山还重用山峰来夸张朋友之间的隔膜与猜疑。 [例] 阅读下列一面首词,然后回答问题。

江 南 春 杜 牧

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

对这首诗,明代的文学家杨慎在《升庵 诗话》中批评说:“千里莺啼,谁人听得? 千里绿映红,谁人见得?若作十里,则莺啼 绿红之景,村郭、楼台、僧寺、酒旗,皆在 其中矣。”你同意这种说法吗?请结合全诗 简要分析。 答案:不同意。因为诗题是《江南春》,即作者是写江南春天的景象。而诗中的“千 里”也是使用了夸张手法,写出了江南的广 阔和春意盎然。这样写可以引起读者的想象 和联想,使诗歌更富表现力和感染力。 对比,即把两种对立的事物放在一起, 相互比较。可以使对立的事物的矛盾鲜明突 出,揭示本质,给人深刻启示。分析对比的 作用时,要具体说明诗词中以什么与什么对 比,对比的结果使读者认识或感受到了什么。对比: 如杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,再如高适《燕歌行》“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”。 对比与反衬不同,反衬有明显的主次之别,而对比常常不分主次,重点一般在使读者产生新认识、新感情上。借代 借用相关的事物来代替所要表达的事物,运用借代可使语言含蓄、简练。借代 借用相关的事物来代替所要表达的事物,运用借代可使语言含蓄、简练。①“知否,知否?应是绿肥红瘦” (李清照《如梦令》) ②“终岁不闻丝竹声”、③“门前冷落鞍马稀” (白居易《琵琶行》) ④“何以解忧,惟有杜康” (曹操《短歌行》) ① 诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

② 诗中以“丝竹”代音乐。

③ 诗中的鞍马代“客人”。

④ 诗中以“杜康”代酒。双关:双关: 利用汉语词汇意义上的多义性或语音上的谐音关系,言在此而意在彼。双关: 利用汉语词汇意义上的多义性或语音上的谐音关系,言在此而意在彼。 如于谦《石灰吟》:“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。”双关: 利用汉语词汇意义上的多义性或语音上的谐音关系,言在此而意在彼。 再如刘禹锡《竹枝词》:“杨柳青青江 水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨, 道是无晴却有晴。” 其他如以“丝”(思)、 “枝”(知)、“藕”(偶)、“莲”(怜)谐音,都是此类。 如于谦《石灰吟》:“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。”双关隐语竹枝词 刘禹锡 杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。 东边日出西边雨,道是无晴却有晴。 双关隐语竹枝词 刘禹锡 杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。 东边日出西边雨,道是无晴却有晴。 “晴”与“情”同音,是双关隐语。这是作者用民歌体写的恋歌,双关隐语是民歌中常用的手法。从前两句诗意看,大概女方在杨柳飘拂、波平浪静的江边行船,听到岸上爱恋她的青年在对她唱歌言情,但情传的含蓄,“倒是无晴胜有情”。 双关隐语 春 思 李白

燕草如碧丝,秦桑低绿枝。

当君怀归日,是妾断肠时。

春风不相识,何事入罗帏?双关隐语 春 思 李白

燕草如碧丝,秦桑低绿枝。

当君怀归日,是妾断肠时。

春风不相识,何事入罗帏? 这首诗写出了在秦地的思妇内心的独白。诗人语义双关,用抒自然之春天,来喻男女 之间的爱慕之情;又以“丝”(思)、“枝”(知)谐音,连接异地男女之间的思念情怀。听邻家吹笙 郎士元

凤吹声如隔彩霞,不知墙外是谁家。

重门深锁无寻处,疑有碧桃千树花。听邻家吹笙 郎士元

凤吹声如隔彩霞,不知墙外是谁家。

重门深锁无寻处,疑有碧桃千树花。 通感 又叫“联觉”,是把视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉沟通起来的一种修辞手法。 参考答案:首句“隔彩霞”渲染了奏乐的环境,烘托出笙乐的明丽新鲜,比一般地说“此曲只应天上有”来得具体高妙;第四句以花为意象描写音乐,这里的碧桃是天上的碧桃,是王母桃花,灼灼其华,竟至千树之多,是何等绚丽的景象,她意味着笙乐的明媚、热烈、欢快。一个“疑”字,写出了似真似幻的感觉。

以视觉意象写听觉感受,别具一格。 顶真就是用句末的词语作下一句的开头的词语的修辞。顶真的作用是回环跌宕,有旋律美。马致远《汉宫秋》

他、他、他,伤心辞汉主;我、我、我,携手上河梁。他部从入穷荒;我銮舆返咸阳。返咸阳,过宫墙;过宫墙,绕回廊;绕回廊,近椒房;近椒房,月昏黄;月昏黄,夜生凉;夜生凉,泣寒蛩;泣寒蛩,绿纱窗;绿纱窗,不思量! 这段曲词中运用了对仗、顶真的修辞手法,对仗显示了语言的对称美,达到了意境美的完美结合。顶真具有回环跌宕的旋律美,表现了汉元帝离恨未已、相思又继、千结百转的愁绪。 反复这种表现手法的特点在于强调,既使形象鲜明思想突出感情强烈,又使行文前后呼应起伏跌宕获得强烈的节奏感和旋律美。 反复这种表现手法的特点在于强调,既使形象鲜明思想突出感情强烈,又使行文前后呼应起伏跌宕获得强烈的节奏感和旋律美。 君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。 反复这种表现手法的特点在于强调,既使形象鲜明思想突出感情强烈,又使行文前后呼应起伏跌宕获得强烈的节奏感和旋律美。 君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。 “巴山夜雨”重复使用,构成了音调和章法的回环往复之妙,也含蓄曲折的表达了作者的寂寞相思之苦。 互文互文 互文,是指古代作家在写作时为了增强某种表达效果,把本应该合在一起说的话临时拆开,使同句或相邻句中所用的词相互补充,相互渗透,理解时又应该合在一起的一种修辞方法。互文修辞的运用能收到笔墨经济,以少胜多,表意委婉,耐人寻味的艺术效果。 互文 互文,是指古代作家在写作时为了增强某种表达效果,把本应该合在一起说的话临时拆开,使同句或相邻句中所用的词相互补充,相互渗透,理解时又应该合在一起的一种修辞方法。互文修辞的运用能收到笔墨经济,以少胜多,表意委婉,耐人寻味的艺术效果。 王昌龄《出塞》“秦时明月汉时关”。 白居易《琵琶行》“主人下马客在船”。 出塞二首(其一)王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

注:龙城,卢龙城,为汉代右北平郡所在地。《史记·李将军传》说:“广居右北平,匈奴闻之,号曰汉之飞将军,避之数岁,不敢入右北平。” 这首诗被明代诗人李攀龙推奖为唐人七绝的压卷之作。其中开头第一句“秦时明月汉时关”,在“明”和“关”两个词之前增加了“秦”“汉”两个时间性的限定词,最为奇妙。请简要分析。 答案:在“明月”和“关”两个词之前增加了“秦”“汉”两个时间性的限定词,是使用了互文的修辞手法,意即“秦汉时的明月,秦汉时的关”,这样形成一种雄浑苍茫的独特的意境,使诗歌的主题同悠久的历史自然联系起来,深化了全诗反战的主题。 阅读下面一首唐诗,按要求答题。

与夏十二登岳阳楼(李白)

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

问:对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法作简要分析。 【答案】(步骤一)第三联运用了夸张手法。(步骤二)写出岳阳楼高耸入云的的情状,同时这两句诗想象神奇,在云间连榻,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。(步骤三)表现了诗人欢乐喜悦,超脱豁达的心境。

8、设问

9、反问

10、互文

11、叠词

12、起兴1、比喻

2、拟人(比拟)

3、夸张

4、借代

5、对偶

6、双关阅读下面两首古诗,然后回答问题。

齐安郡中偶题

杜牧

两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。

多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

暮热游荷池上

杨万里

细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。

荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中。 这两首诗都运用了什么表现手法来刻画“荷”的形象?请指出两首诗中“荷”所表现出来的不同情感特点,并作简要分析。 【答案】两首诗都运用了拟人的表现手法。(明手法)前一首的“绿荷”有“恨”而“背西风”, (阐运用)含有诗人之恨,表露了伤感不平之情,基调凄怨低沉。(析效果)后一首的“荷花”被西风吹动而躲藏于荷叶之中,似是“愁热”,却呈现娇羞之态,(阐运用)表露了作者的怜爱喜悦之情,基调活泼有趣。(析效果)技法解密:

1.明辨修辞手法

对修辞手法的正确鉴赏和评价,其前提是明确各种修辞手法的构成、特点,要区分一些易混淆的修辞手法。如:对比与衬托,借代与借喻,设问与反问。2.洞悉表达效果

鉴赏古典诗词中修辞手法的重点不是辨识和判断,而是分析体会修辞的妙处,即分析表达效果,体会对其塑造形象、抒发情感、体会主旨的作用。如通感可以使色彩有温度,使声音有形象,冷暖有重量,气味有锋芒,从而创造出更加鲜明的形象,开拓出新颖的意境,抒发出独特的感受增强艺术表现力和感染力。常见辞格表达效果:常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。

对偶:结构对称,形式整齐;节奏鲜明,音节和谐;高度概括,富有表现力。

常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。

对偶:结构对称,形式整齐;节奏鲜明,音节和谐;高度概括,富有表现力。

通感:感觉互换,生动形象,启人联 想,耐人寻味。常见辞格表达效果: 比喻:化深奥为浅显,化平淡为生动,化抽象为具体,化繁冗为简洁。

夸张:突出特征,强化感情;烘托气氛,增强感染力。

拟人:化物为人,亲切自然;生动活泼,具体形象。

对偶:结构对称,形式整齐;节奏鲜明,音节和谐;高度概括,富有表现力。

通感:感觉互换,生动形象,启人联 想,耐人寻味。

排比:结构紧凑,文意贯通;增强文 章的气势,增强文章的感染力。 反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

设问:提出问题,引起注意;启发思考, 加深理解。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

设问:提出问题,引起注意;启发思考, 加深理解。

双关:表达含蓄,语义丰富。

反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

设问:提出问题,引起注意;启发思考, 加深理解。

双关:表达含蓄,语义丰富。

对比:使事物特征鲜明突出,表达强烈的 感情。 反复:突出内容,强化感情,增强感染力。

借代:生动活泼,使语言形象鲜明,利于 表达作者的思想感情。

反问:加强语气,加重语势;激发感情, 加深印象。

设问:提出问题,引起注意;启发思考, 加深理解。

双关:表达含蓄,语义丰富。

对比:使事物特征鲜明突出,表达强烈的 感情。

顶真:环环紧扣,引人入胜。议事说理, 准确、谨严、周密。抒情写意,格调清新。壮 物叙事,条理清晰。比喻:比喻: 有突出事物特征,描摹事物形象生动的作用,还可体现出意象的情态特征。 比喻: 唐朝戴叔伦《兰溪棹歌》:“凉月如眉挂柳湾,越中山色镜中看。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。” 有突出事物特征,描摹事物形象生动的作用,还可体现出意象的情态特征。 拟人:拟人: 赋予没有生命的事物以人的情态动作,从中渗透出作者的情感。 拟人: 赋予没有生命的事物以人的情态动作,从中渗透出作者的情感。 如杜甫《春夜喜雨》:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”[例1]阅读下列一面首词,然后回答问题。青 玉 案

贺 铸

凌波不过横塘路,但目送,芳尘去。锦瑟华年谁与度?月台花榭,琐窗朱户,只有春知处。碧云冉冉蘅皋暮,彩笔新题断肠句。试问闲愁都几许!一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

词中下片作者以“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”,甚至为人称道,试简要分析词人在这里用了什么修辞手法,表现了怎样的思想感情?这样写有什么好处? 答案:下片用“一川烟草”“满城 风絮”“梅子黄时雨”三个比喻,即博 喻,抒发了词人因思慕而引起的无限愁 思。这样写,化抽象为具体,形象生动,新颖别致,富有意境,有力地抒发了词 人的无限愁思 。阅读下面一首诗,然后回答问题。

书湖阴先生壁二首(选一)?[王安石]

茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼①送青来。

【注】①排闼:闯进门来。闼,小门。 问:?“两山排闼送青来”一句使用了什么修辞手法?这样写有什么好处?结合全诗看,表达了作者怎样的情感? 答案:该句使用了拟人的手法。(1分)写开门见“山”,“两山”似迫不及待地把苍翠的山色“送”进门来。(点明拟人具体内容,1分)化静为动,化无情为有情,赋 予山以灵性,生动地写出了田园风光的盎然生机。(2分)写出了诗人身处其间的愉悦,表现了诗人对这种美好的田园生活的喜爱之情。(2分)夸张:夸张: 故意对事物进行夸大或缩小的描写,有更鲜明地突出事物特征、更强烈地表达诗人的情感的作用。夸张: 故意对事物进行夸大或缩小的描写,有更鲜明地突出事物特征、更强烈地表达诗人的情感的作用。 在浪漫主义诗歌中,夸张的手法随处可见。如“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾” ,“白发三千丈,缘愁似个长”。夸张:天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。 (李白《梦游天姥吟留别》)

白发三千丈,缘愁似个长。(李白《秋浦歌》)。

三杯吐然诺,五岳倒为轻。(李白《侠客行》)

轻言托朋友,面对九凝峰。(李白《箜篌谣》)夸张:天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。 (李白《梦游天姥吟留别》)

白发三千丈,缘愁似个长。(李白《秋浦歌》)。

三杯吐然诺,五岳倒为轻。(李白《侠客行》)

轻言托朋友,面对九凝峰。(李白《箜篌谣》)诗人以五岳为轻来夸张侠客然诺之重,说的是“诚信”分量比大山还重夸张:天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。 (李白《梦游天姥吟留别》)

白发三千丈,缘愁似个长。(李白《秋浦歌》)。

三杯吐然诺,五岳倒为轻。(李白《侠客行》)

轻言托朋友,面对九凝峰。(李白《箜篌谣》)诗人以五岳为轻来夸张侠客然诺之重,说的是“诚信”分量比大山还重用山峰来夸张朋友之间的隔膜与猜疑。 [例] 阅读下列一面首词,然后回答问题。

江 南 春 杜 牧

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

对这首诗,明代的文学家杨慎在《升庵 诗话》中批评说:“千里莺啼,谁人听得? 千里绿映红,谁人见得?若作十里,则莺啼 绿红之景,村郭、楼台、僧寺、酒旗,皆在 其中矣。”你同意这种说法吗?请结合全诗 简要分析。 答案:不同意。因为诗题是《江南春》,即作者是写江南春天的景象。而诗中的“千 里”也是使用了夸张手法,写出了江南的广 阔和春意盎然。这样写可以引起读者的想象 和联想,使诗歌更富表现力和感染力。 对比,即把两种对立的事物放在一起, 相互比较。可以使对立的事物的矛盾鲜明突 出,揭示本质,给人深刻启示。分析对比的 作用时,要具体说明诗词中以什么与什么对 比,对比的结果使读者认识或感受到了什么。对比: 如杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,再如高适《燕歌行》“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”。 对比与反衬不同,反衬有明显的主次之别,而对比常常不分主次,重点一般在使读者产生新认识、新感情上。借代 借用相关的事物来代替所要表达的事物,运用借代可使语言含蓄、简练。借代 借用相关的事物来代替所要表达的事物,运用借代可使语言含蓄、简练。①“知否,知否?应是绿肥红瘦” (李清照《如梦令》) ②“终岁不闻丝竹声”、③“门前冷落鞍马稀” (白居易《琵琶行》) ④“何以解忧,惟有杜康” (曹操《短歌行》) ① 诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

② 诗中以“丝竹”代音乐。

③ 诗中的鞍马代“客人”。

④ 诗中以“杜康”代酒。双关:双关: 利用汉语词汇意义上的多义性或语音上的谐音关系,言在此而意在彼。双关: 利用汉语词汇意义上的多义性或语音上的谐音关系,言在此而意在彼。 如于谦《石灰吟》:“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。”双关: 利用汉语词汇意义上的多义性或语音上的谐音关系,言在此而意在彼。 再如刘禹锡《竹枝词》:“杨柳青青江 水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨, 道是无晴却有晴。” 其他如以“丝”(思)、 “枝”(知)、“藕”(偶)、“莲”(怜)谐音,都是此类。 如于谦《石灰吟》:“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。”双关隐语竹枝词 刘禹锡 杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。 东边日出西边雨,道是无晴却有晴。 双关隐语竹枝词 刘禹锡 杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。 东边日出西边雨,道是无晴却有晴。 “晴”与“情”同音,是双关隐语。这是作者用民歌体写的恋歌,双关隐语是民歌中常用的手法。从前两句诗意看,大概女方在杨柳飘拂、波平浪静的江边行船,听到岸上爱恋她的青年在对她唱歌言情,但情传的含蓄,“倒是无晴胜有情”。 双关隐语 春 思 李白

燕草如碧丝,秦桑低绿枝。

当君怀归日,是妾断肠时。

春风不相识,何事入罗帏?双关隐语 春 思 李白

燕草如碧丝,秦桑低绿枝。

当君怀归日,是妾断肠时。

春风不相识,何事入罗帏? 这首诗写出了在秦地的思妇内心的独白。诗人语义双关,用抒自然之春天,来喻男女 之间的爱慕之情;又以“丝”(思)、“枝”(知)谐音,连接异地男女之间的思念情怀。听邻家吹笙 郎士元

凤吹声如隔彩霞,不知墙外是谁家。

重门深锁无寻处,疑有碧桃千树花。听邻家吹笙 郎士元

凤吹声如隔彩霞,不知墙外是谁家。

重门深锁无寻处,疑有碧桃千树花。 通感 又叫“联觉”,是把视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉沟通起来的一种修辞手法。 参考答案:首句“隔彩霞”渲染了奏乐的环境,烘托出笙乐的明丽新鲜,比一般地说“此曲只应天上有”来得具体高妙;第四句以花为意象描写音乐,这里的碧桃是天上的碧桃,是王母桃花,灼灼其华,竟至千树之多,是何等绚丽的景象,她意味着笙乐的明媚、热烈、欢快。一个“疑”字,写出了似真似幻的感觉。

以视觉意象写听觉感受,别具一格。 顶真就是用句末的词语作下一句的开头的词语的修辞。顶真的作用是回环跌宕,有旋律美。马致远《汉宫秋》

他、他、他,伤心辞汉主;我、我、我,携手上河梁。他部从入穷荒;我銮舆返咸阳。返咸阳,过宫墙;过宫墙,绕回廊;绕回廊,近椒房;近椒房,月昏黄;月昏黄,夜生凉;夜生凉,泣寒蛩;泣寒蛩,绿纱窗;绿纱窗,不思量! 这段曲词中运用了对仗、顶真的修辞手法,对仗显示了语言的对称美,达到了意境美的完美结合。顶真具有回环跌宕的旋律美,表现了汉元帝离恨未已、相思又继、千结百转的愁绪。 反复这种表现手法的特点在于强调,既使形象鲜明思想突出感情强烈,又使行文前后呼应起伏跌宕获得强烈的节奏感和旋律美。 反复这种表现手法的特点在于强调,既使形象鲜明思想突出感情强烈,又使行文前后呼应起伏跌宕获得强烈的节奏感和旋律美。 君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。 反复这种表现手法的特点在于强调,既使形象鲜明思想突出感情强烈,又使行文前后呼应起伏跌宕获得强烈的节奏感和旋律美。 君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。 “巴山夜雨”重复使用,构成了音调和章法的回环往复之妙,也含蓄曲折的表达了作者的寂寞相思之苦。 互文互文 互文,是指古代作家在写作时为了增强某种表达效果,把本应该合在一起说的话临时拆开,使同句或相邻句中所用的词相互补充,相互渗透,理解时又应该合在一起的一种修辞方法。互文修辞的运用能收到笔墨经济,以少胜多,表意委婉,耐人寻味的艺术效果。 互文 互文,是指古代作家在写作时为了增强某种表达效果,把本应该合在一起说的话临时拆开,使同句或相邻句中所用的词相互补充,相互渗透,理解时又应该合在一起的一种修辞方法。互文修辞的运用能收到笔墨经济,以少胜多,表意委婉,耐人寻味的艺术效果。 王昌龄《出塞》“秦时明月汉时关”。 白居易《琵琶行》“主人下马客在船”。 出塞二首(其一)王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

注:龙城,卢龙城,为汉代右北平郡所在地。《史记·李将军传》说:“广居右北平,匈奴闻之,号曰汉之飞将军,避之数岁,不敢入右北平。” 这首诗被明代诗人李攀龙推奖为唐人七绝的压卷之作。其中开头第一句“秦时明月汉时关”,在“明”和“关”两个词之前增加了“秦”“汉”两个时间性的限定词,最为奇妙。请简要分析。 答案:在“明月”和“关”两个词之前增加了“秦”“汉”两个时间性的限定词,是使用了互文的修辞手法,意即“秦汉时的明月,秦汉时的关”,这样形成一种雄浑苍茫的独特的意境,使诗歌的主题同悠久的历史自然联系起来,深化了全诗反战的主题。 阅读下面一首唐诗,按要求答题。

与夏十二登岳阳楼(李白)

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

问:对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法作简要分析。 【答案】(步骤一)第三联运用了夸张手法。(步骤二)写出岳阳楼高耸入云的的情状,同时这两句诗想象神奇,在云间连榻,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。(步骤三)表现了诗人欢乐喜悦,超脱豁达的心境。