5.1 阿Q正传(节选)(教学课件)(共27张PPT)-高中语文人教统编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.1 阿Q正传(节选)(教学课件)(共27张PPT)-高中语文人教统编版选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-07 12:29:01 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

阿Q正传(节选)

鲁迅

人性有丑陋与美好之分,你可以让鲁迅带你去看看阿Q身上的“国民劣根性”,也可以让沈从文带你去边城感受那湘西特有的人情美、风俗美。

妄自尊大、自轻自贱、欺弱怕强、麻木健忘等被称为“国民劣根性”的特征集中体现在了阿Q身上。如今,距离阿Q生活的时代已经一百多年了,但在我们身边,似乎到处都有阿Q的影子。

1.赏析人物形象,品味语言特色。

2.理解典型人物的典型性格,理解其社会意义,理解小说中的各种描写的作用。

3.领悟小说主旨,理解阿Q精神胜利法的实质,理解《边城》塑造的纯美世界所表达的社会理想。

学习目标

写作背景

《阿Q正传》写于1921年。当时,辛亥革命虽然推翻了长达两千多年的封建帝制,但没有从根本上动摇封建制度,辛亥革命推翻帝制只是形式上的胜利。鲁迅先生以锐利的、深邃的目光,深刻的洞察力和预见性,对中国的资产阶级革命进行了历史性的总结。《阿Q正传》为我们展现了辛亥革命前后中国的社会现实:一个病态的社会和病态社会下畸形的中国人。

作者介绍

鲁迅(1881—1936),曾用名周樟寿,后改名为周树人,曾字豫山,后改豫才,浙江绍兴人,著名文学家、思想家、革命家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,代表作有《呐喊》《彷徨》等。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

题目解说

正传:指作者写的书的主要内容,或者是在历史资料中有据可查的。

题为“正传”,一方面对儒家的“正名”说(孔子说的“名正言顺”)、旧社会阔人和立言的人、有历史癖和考据癖的人进行了讽刺。另一方面,又揭示了阿Q生活的社会环境及其社会地位。

不厌其烦地诉诸笔墨诠释“正传”的来历,目的在于对传统的正史进行否定,同封建文人划清界线,映射封建社会的主流思想及腐朽观念。具有讽刺幽默意味。

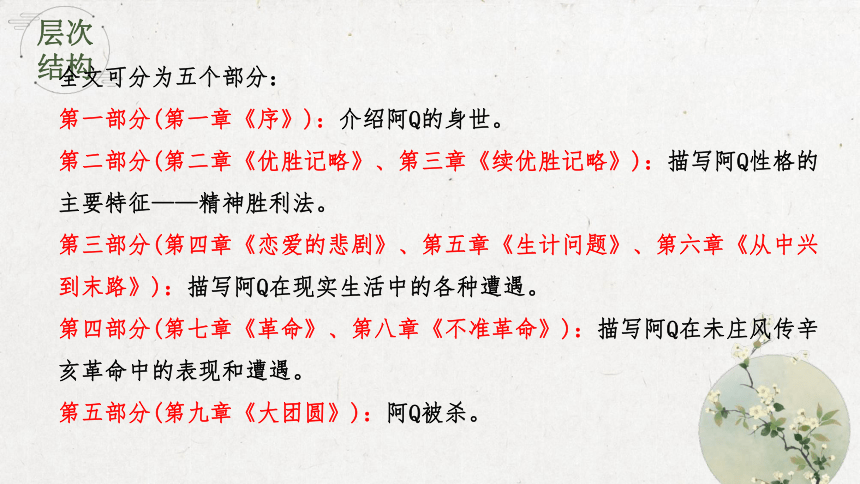

层次结构

全文可分为五个部分:

第一部分(第一章《序》):介绍阿Q的身世。

第二部分(第二章《优胜记略》、第三章《续优胜记略》):描写阿Q性格的主要特征——精神胜利法。

第三部分(第四章《恋爱的悲剧》、第五章《生计问题》、第六章《从中兴到末路》):描写阿Q在现实生活中的各种遭遇。

第四部分(第七章《革命》、第八章《不准革命》):描写阿Q在未庄风传辛亥革命中的表现和遭遇。

第五部分(第九章《大团圆》):阿Q被杀。

阿Q的姓名、籍贯如此“渺茫”,表明了阿Q怎样的地位和处境?

连姓名、籍贯都渺茫的人,可见其地位之低。中国农村特别注重姓氏宗族,势单力薄的姓氏往往受欺负,而望族大姓往往感到自豪。阿Q没有姓,没有名,也没有籍贯,那就是无可依靠,其悲惨处境,自不待言。

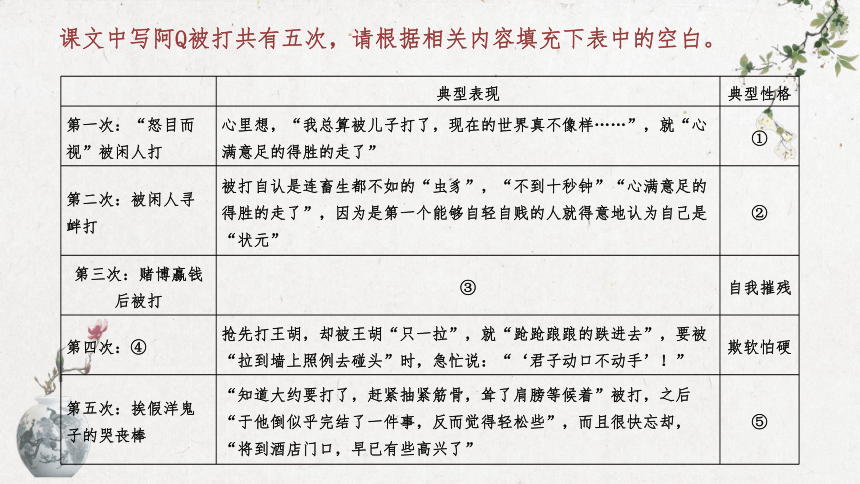

课文中写阿Q被打共有五次,请根据相关内容填充下表中的空白。

典型表现 典型性格

第一次:“怒目而视”被闲人打 心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”,就“心满意足的得胜的走了” ①

第二次:被闲人寻衅打 被打自认是连畜生都不如的“虫豸”,“不到十秒钟”“心满意足的得胜的走了”,因为是第一个能够自轻自贱的人就得意地认为自己是“状元” ②

第三次:赌博赢钱后被打 ③ 自我摧残

第四次:④ 抢先打王胡,却被王胡“只一拉”,就“跄跄踉踉的跌进去”,要被“拉到墙上照例去碰头”时,急忙说:“‘君子动口不动手’!” 欺软怕硬

第五次:挨假洋鬼子的哭丧棒 “知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”被打,之后“于他倒似乎完结了一件事,反而觉得轻松些”,而且很快忘却,“将到酒店门口,早已有些高兴了” ⑤

①自欺欺人

②自轻自贱

③无法解脱“忽忽不乐”时就“擎起右手,用力的在自己脸上连打了两个嘴巴”,“打完之后,便心平气和起来”,然后“心满意足的得胜的躺下了”

④挑战王胡被打

⑤奴性十足

“但真所谓‘塞翁失马安知非福’罢,阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。”这一句中“不幸”“倒”“几乎”这几个词的意思应该怎样理解?

“不幸”指阿Q输钱是幸运的,赢了反而成了不幸的起源了,可见那是一个黑白颠倒的世界!“倒”强调赢钱反遭更大的创痛。“几乎”表明阿Q这一次失败千真万确是事实,但他竟然还是用精神胜利法——把自己挨了打,想象成是别人挨打——使自己“逃”过一“劫”。

“然而阿Q虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后,这才出了名”句中的“蒙”字用得好,好在哪里?

挨打也像荣幸地蒙受恩惠,因为打他的是未庄权贵,挨权贵之打不是哪个人都能享受到的荣誉。“蒙”字极具讽刺意味,形象地刻画了阿Q以及看客们那种丧尽人格盲目趋炎附势的变态心理。

“他付过地保二百文酒钱,愤愤的躺下了,后来想:‘现在的世界太不成话,儿子打老子……’”,这一细节描写反映了阿Q什么样的精神状态?

这是阿Q“精神胜利法”的又一方面。一方面在现实中处处碰壁,饱尝辛酸;另一方面又在幻想中自欺自慰,自傲自足。

“阿Q最初是失望,后来却不平了……又不及王胡响。”这一细节描写表现了阿Q怎样的性格特点?

这又是他麻木、愚昧的表现,美比不过别人,就同别人比丑,赢了也算是一种莫大的胜利。这个细节把阿Q麻木、愚昧的性格入木三分地刻画了出来。

小说细致描写阿Q调戏小尼姑有什么用意?

调戏小尼姑表明了阿Q欺软怕硬的性格,他把所受的屈辱都怪在小尼姑身上,通过调戏她达到心理上的满足,炫耀自己强大的一面。

中心思想

本文通过记叙阿Q的“精神胜利法”,讽刺了以阿Q为代表的旧中国下层人民的愚昧落后和麻木不仁,揭露和批判了封建礼教、封建道德对劳动人民的麻醉和毒害,从而表达了作者改良社会、唤醒沉睡的民众的愿望。

写作特点

1.喜剧的外套,悲剧的内核《阿Q正传(节选)》最突出的艺术特色,是用喜剧的外套包装一个悲剧性的故事。阿Q的一生是悲剧性的,他的下场令人同情,令人感叹,但这一切又是通过阿Q在日常生活中富有喜剧性的事件表现出来的。所以读《阿Q正传(节选)》时,人们往往被阿Q可笑的言行逗得忍俊不禁,可是掩卷沉思,又不免悲从中来,为阿Q的不幸遭遇唏嘘叹息,也对残暴的统治者切齿痛骂。悲剧因素与喜剧因素在小说里相互交织、融合,构成了这篇小说最大的艺术特色。

写作特点

2.语言诙谐,讽刺辛辣

小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言,进行讽刺、挖苦、调侃。或反语,或夸张;或大词小用,或庄词谐用。其最终目的,就是撕下假面具,揭露真相。例如,阿Q被赵太爷打了嘴巴之后,作者这样写道:“……阿Q虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后,这才出了名……未庄通例,倘如阿七打阿八,或者李四打张三,向来本不算一件事,必须与一位名人如赵太爷者相关,这才载上他们的口碑。一上口碑,则打的既有名,被打的也就托庇有了名。

至于错在阿Q,那自然是不必说。所以者何?就因为赵太爷是不会错的。”作者在讽刺与挖苦中揭示了国民的劣根性及中国人趋炎附势的奴性心理。

总之,在作者的笔下,讽刺中含着幽默,幽默中充溢着讽刺的辛辣。

当堂检测

1.下面语段中加粗的成语,使用不恰当的一项是( )

鲁迅先生的文章爱憎分明,对反动势力深恶痛绝;寓意深刻,讳莫如深。而有些壁上观式的议论,虽也不乏针砭,但因没有切肤之痛,不是发自内心,故而徒有其表,或者是为自己粉饰一个“公正”的门面,或者成为千篇一律的口头禅,对反动派既无同仇敌忾之愤,又不能收到警诫世人之效。

A.深恶痛绝 B.讳莫如深 C.千篇一律 D.同仇敌忾

B

当堂检测

解析:A.深恶痛绝:指对某人或对某事物厌恶、痛恨到极点。符合语境。B.讳莫如深:原意为事件重大,讳而不言。后指把事情隐瞒得很紧。根据前文“寓意深刻”可知不合语境。C.千篇一律:原指一千篇文章都一个样,现指文章公式化;比喻办事按一个格式,非常机械;泛指事物形式陈旧呆板、呆滞。符合语境。D.同仇敌忾:指大家一致地对敌人仇恨和愤怒。故选B。

当堂检测

2.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.谁知道阿Q采用怒目主义之后,他便愈被未庄的闲人们喜欢玩笑。一见面,他们便假作吃惊的说:“哙,亮起来了。”

B.阿Q的钱便在这样的歌吟之下,渐渐的输入别个汗流满面的人物的腰间。终于只好挤出堆外,站在后面看,替别人着急。

C.虽然阿Q近来比较的受人尊敬,自己也更高傲些,但和那些打惯的闲人们见面还胆怯。

D.他这一战,早忘却了王胡,也忘却了假洋鬼子,似乎对于今天的一切“晦气”都报了仇。

D

当堂检测

解析:A.语序不当,“他便愈被未庄的闲人们喜欢玩笑”中语序不当,应为“未庄的闲人们便愈喜欢玩笑他”。B.成分残缺,“终于只好挤出堆外,站在后面看,替别人着急”前缺少主语,在“终于”前加“他”。C.语序不当,“虽然……但……”中主语一致,关联词应放在主语后,故“虽然”应放在“近来”后面。D.没有语病。故选D。

当堂检测

3.依次填入下面一段文字中根线处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是( )

读书原为自己受用,多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻。_______,必能养成深思熟虑的习惯,以至于变化气质;_______,譬如漫游“十里洋场”,虽珍奇满目,徒惹得眼花缭乱,空手而归。_______,如暴发户炫耀家产,以多为贵,这在治学方面是自欺欺人,在做人方面是趣味低劣。

①多读如果彻底 ②少读如果彻底 ③多读而不求甚解 ④少读而不求甚解 ⑤世间许多人读书只为装点门面 ⑥世间许多读书人只为装点门面

A.②③⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.①④⑥

A

当堂检测

解析:通读文段,可知文段的中心思想是对读书少但读得深入彻底的态度表示肯定,而否定那些虽然读得多却走马观花的读书态度。第一、二两空是两个并列的分句,第一句讲读书“深思熟虑”,对应②句“少读如果彻底”,而第二个分句讲读书如“漫游十里洋场”,对应③句“多读而不求甚解”。第三空为⑤句或⑥句,⑤句强调重点是“人读书”,而⑥句重点在于“读书人”。文段通篇讲读书的态度,而非“读书人”,故第三空应为⑤句。因此最恰当的组合为②③⑤。

当堂检测

4.下列对《阿Q正传(节选)》的理解与分析,有误的一项是( )

A.阿Q在未庄没有固定的职业,只给人家做短工,尽管他“真能做”,但未庄的人们只在忙碌的时候会记起他,可见他在未庄没有社会地位,不被人重视。

B.“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”表现出阿Q对现实的穷困感到无奈,用虚无缥缈的阔气来安慰自己同时压倒别人,取得精神上的胜利。

C.“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”这一投降是阿Q的又一发明创造,实在打不过就自轻自贱,如果别人因此放了自己,也就获得了胜利。

D.阿Q“十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”,“九分”是作者有意生造的词语,“酒店里的人”比阿Q少一分得意,说明他们比阿Q有同情心。

D

当堂检测

解析:本题考查学生对文本的理解与分析能力。D.“说明他们比阿Q有同情心”说法错误。“九分”是作者有意生造的词语,幽默地鄙夷了“酒店里的人”即看客。这些看客个个有着肮脏的灵魂,他们因为没有像阿Q一样亲自动手动脚调戏小尼姑,因此觉得不十分过瘾,所以比阿Q少一分得意,而只有“九分得意”。并不能说明他们比阿Q富有同情心,而是表明当时人们之间缺乏起码的同情心。故选D。

阿Q正传(节选)

鲁迅

人性有丑陋与美好之分,你可以让鲁迅带你去看看阿Q身上的“国民劣根性”,也可以让沈从文带你去边城感受那湘西特有的人情美、风俗美。

妄自尊大、自轻自贱、欺弱怕强、麻木健忘等被称为“国民劣根性”的特征集中体现在了阿Q身上。如今,距离阿Q生活的时代已经一百多年了,但在我们身边,似乎到处都有阿Q的影子。

1.赏析人物形象,品味语言特色。

2.理解典型人物的典型性格,理解其社会意义,理解小说中的各种描写的作用。

3.领悟小说主旨,理解阿Q精神胜利法的实质,理解《边城》塑造的纯美世界所表达的社会理想。

学习目标

写作背景

《阿Q正传》写于1921年。当时,辛亥革命虽然推翻了长达两千多年的封建帝制,但没有从根本上动摇封建制度,辛亥革命推翻帝制只是形式上的胜利。鲁迅先生以锐利的、深邃的目光,深刻的洞察力和预见性,对中国的资产阶级革命进行了历史性的总结。《阿Q正传》为我们展现了辛亥革命前后中国的社会现实:一个病态的社会和病态社会下畸形的中国人。

作者介绍

鲁迅(1881—1936),曾用名周樟寿,后改名为周树人,曾字豫山,后改豫才,浙江绍兴人,著名文学家、思想家、革命家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,代表作有《呐喊》《彷徨》等。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

题目解说

正传:指作者写的书的主要内容,或者是在历史资料中有据可查的。

题为“正传”,一方面对儒家的“正名”说(孔子说的“名正言顺”)、旧社会阔人和立言的人、有历史癖和考据癖的人进行了讽刺。另一方面,又揭示了阿Q生活的社会环境及其社会地位。

不厌其烦地诉诸笔墨诠释“正传”的来历,目的在于对传统的正史进行否定,同封建文人划清界线,映射封建社会的主流思想及腐朽观念。具有讽刺幽默意味。

层次结构

全文可分为五个部分:

第一部分(第一章《序》):介绍阿Q的身世。

第二部分(第二章《优胜记略》、第三章《续优胜记略》):描写阿Q性格的主要特征——精神胜利法。

第三部分(第四章《恋爱的悲剧》、第五章《生计问题》、第六章《从中兴到末路》):描写阿Q在现实生活中的各种遭遇。

第四部分(第七章《革命》、第八章《不准革命》):描写阿Q在未庄风传辛亥革命中的表现和遭遇。

第五部分(第九章《大团圆》):阿Q被杀。

阿Q的姓名、籍贯如此“渺茫”,表明了阿Q怎样的地位和处境?

连姓名、籍贯都渺茫的人,可见其地位之低。中国农村特别注重姓氏宗族,势单力薄的姓氏往往受欺负,而望族大姓往往感到自豪。阿Q没有姓,没有名,也没有籍贯,那就是无可依靠,其悲惨处境,自不待言。

课文中写阿Q被打共有五次,请根据相关内容填充下表中的空白。

典型表现 典型性格

第一次:“怒目而视”被闲人打 心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”,就“心满意足的得胜的走了” ①

第二次:被闲人寻衅打 被打自认是连畜生都不如的“虫豸”,“不到十秒钟”“心满意足的得胜的走了”,因为是第一个能够自轻自贱的人就得意地认为自己是“状元” ②

第三次:赌博赢钱后被打 ③ 自我摧残

第四次:④ 抢先打王胡,却被王胡“只一拉”,就“跄跄踉踉的跌进去”,要被“拉到墙上照例去碰头”时,急忙说:“‘君子动口不动手’!” 欺软怕硬

第五次:挨假洋鬼子的哭丧棒 “知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”被打,之后“于他倒似乎完结了一件事,反而觉得轻松些”,而且很快忘却,“将到酒店门口,早已有些高兴了” ⑤

①自欺欺人

②自轻自贱

③无法解脱“忽忽不乐”时就“擎起右手,用力的在自己脸上连打了两个嘴巴”,“打完之后,便心平气和起来”,然后“心满意足的得胜的躺下了”

④挑战王胡被打

⑤奴性十足

“但真所谓‘塞翁失马安知非福’罢,阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。”这一句中“不幸”“倒”“几乎”这几个词的意思应该怎样理解?

“不幸”指阿Q输钱是幸运的,赢了反而成了不幸的起源了,可见那是一个黑白颠倒的世界!“倒”强调赢钱反遭更大的创痛。“几乎”表明阿Q这一次失败千真万确是事实,但他竟然还是用精神胜利法——把自己挨了打,想象成是别人挨打——使自己“逃”过一“劫”。

“然而阿Q虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后,这才出了名”句中的“蒙”字用得好,好在哪里?

挨打也像荣幸地蒙受恩惠,因为打他的是未庄权贵,挨权贵之打不是哪个人都能享受到的荣誉。“蒙”字极具讽刺意味,形象地刻画了阿Q以及看客们那种丧尽人格盲目趋炎附势的变态心理。

“他付过地保二百文酒钱,愤愤的躺下了,后来想:‘现在的世界太不成话,儿子打老子……’”,这一细节描写反映了阿Q什么样的精神状态?

这是阿Q“精神胜利法”的又一方面。一方面在现实中处处碰壁,饱尝辛酸;另一方面又在幻想中自欺自慰,自傲自足。

“阿Q最初是失望,后来却不平了……又不及王胡响。”这一细节描写表现了阿Q怎样的性格特点?

这又是他麻木、愚昧的表现,美比不过别人,就同别人比丑,赢了也算是一种莫大的胜利。这个细节把阿Q麻木、愚昧的性格入木三分地刻画了出来。

小说细致描写阿Q调戏小尼姑有什么用意?

调戏小尼姑表明了阿Q欺软怕硬的性格,他把所受的屈辱都怪在小尼姑身上,通过调戏她达到心理上的满足,炫耀自己强大的一面。

中心思想

本文通过记叙阿Q的“精神胜利法”,讽刺了以阿Q为代表的旧中国下层人民的愚昧落后和麻木不仁,揭露和批判了封建礼教、封建道德对劳动人民的麻醉和毒害,从而表达了作者改良社会、唤醒沉睡的民众的愿望。

写作特点

1.喜剧的外套,悲剧的内核《阿Q正传(节选)》最突出的艺术特色,是用喜剧的外套包装一个悲剧性的故事。阿Q的一生是悲剧性的,他的下场令人同情,令人感叹,但这一切又是通过阿Q在日常生活中富有喜剧性的事件表现出来的。所以读《阿Q正传(节选)》时,人们往往被阿Q可笑的言行逗得忍俊不禁,可是掩卷沉思,又不免悲从中来,为阿Q的不幸遭遇唏嘘叹息,也对残暴的统治者切齿痛骂。悲剧因素与喜剧因素在小说里相互交织、融合,构成了这篇小说最大的艺术特色。

写作特点

2.语言诙谐,讽刺辛辣

小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言,进行讽刺、挖苦、调侃。或反语,或夸张;或大词小用,或庄词谐用。其最终目的,就是撕下假面具,揭露真相。例如,阿Q被赵太爷打了嘴巴之后,作者这样写道:“……阿Q虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后,这才出了名……未庄通例,倘如阿七打阿八,或者李四打张三,向来本不算一件事,必须与一位名人如赵太爷者相关,这才载上他们的口碑。一上口碑,则打的既有名,被打的也就托庇有了名。

至于错在阿Q,那自然是不必说。所以者何?就因为赵太爷是不会错的。”作者在讽刺与挖苦中揭示了国民的劣根性及中国人趋炎附势的奴性心理。

总之,在作者的笔下,讽刺中含着幽默,幽默中充溢着讽刺的辛辣。

当堂检测

1.下面语段中加粗的成语,使用不恰当的一项是( )

鲁迅先生的文章爱憎分明,对反动势力深恶痛绝;寓意深刻,讳莫如深。而有些壁上观式的议论,虽也不乏针砭,但因没有切肤之痛,不是发自内心,故而徒有其表,或者是为自己粉饰一个“公正”的门面,或者成为千篇一律的口头禅,对反动派既无同仇敌忾之愤,又不能收到警诫世人之效。

A.深恶痛绝 B.讳莫如深 C.千篇一律 D.同仇敌忾

B

当堂检测

解析:A.深恶痛绝:指对某人或对某事物厌恶、痛恨到极点。符合语境。B.讳莫如深:原意为事件重大,讳而不言。后指把事情隐瞒得很紧。根据前文“寓意深刻”可知不合语境。C.千篇一律:原指一千篇文章都一个样,现指文章公式化;比喻办事按一个格式,非常机械;泛指事物形式陈旧呆板、呆滞。符合语境。D.同仇敌忾:指大家一致地对敌人仇恨和愤怒。故选B。

当堂检测

2.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.谁知道阿Q采用怒目主义之后,他便愈被未庄的闲人们喜欢玩笑。一见面,他们便假作吃惊的说:“哙,亮起来了。”

B.阿Q的钱便在这样的歌吟之下,渐渐的输入别个汗流满面的人物的腰间。终于只好挤出堆外,站在后面看,替别人着急。

C.虽然阿Q近来比较的受人尊敬,自己也更高傲些,但和那些打惯的闲人们见面还胆怯。

D.他这一战,早忘却了王胡,也忘却了假洋鬼子,似乎对于今天的一切“晦气”都报了仇。

D

当堂检测

解析:A.语序不当,“他便愈被未庄的闲人们喜欢玩笑”中语序不当,应为“未庄的闲人们便愈喜欢玩笑他”。B.成分残缺,“终于只好挤出堆外,站在后面看,替别人着急”前缺少主语,在“终于”前加“他”。C.语序不当,“虽然……但……”中主语一致,关联词应放在主语后,故“虽然”应放在“近来”后面。D.没有语病。故选D。

当堂检测

3.依次填入下面一段文字中根线处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是( )

读书原为自己受用,多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻。_______,必能养成深思熟虑的习惯,以至于变化气质;_______,譬如漫游“十里洋场”,虽珍奇满目,徒惹得眼花缭乱,空手而归。_______,如暴发户炫耀家产,以多为贵,这在治学方面是自欺欺人,在做人方面是趣味低劣。

①多读如果彻底 ②少读如果彻底 ③多读而不求甚解 ④少读而不求甚解 ⑤世间许多人读书只为装点门面 ⑥世间许多读书人只为装点门面

A.②③⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.①④⑥

A

当堂检测

解析:通读文段,可知文段的中心思想是对读书少但读得深入彻底的态度表示肯定,而否定那些虽然读得多却走马观花的读书态度。第一、二两空是两个并列的分句,第一句讲读书“深思熟虑”,对应②句“少读如果彻底”,而第二个分句讲读书如“漫游十里洋场”,对应③句“多读而不求甚解”。第三空为⑤句或⑥句,⑤句强调重点是“人读书”,而⑥句重点在于“读书人”。文段通篇讲读书的态度,而非“读书人”,故第三空应为⑤句。因此最恰当的组合为②③⑤。

当堂检测

4.下列对《阿Q正传(节选)》的理解与分析,有误的一项是( )

A.阿Q在未庄没有固定的职业,只给人家做短工,尽管他“真能做”,但未庄的人们只在忙碌的时候会记起他,可见他在未庄没有社会地位,不被人重视。

B.“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”表现出阿Q对现实的穷困感到无奈,用虚无缥缈的阔气来安慰自己同时压倒别人,取得精神上的胜利。

C.“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”这一投降是阿Q的又一发明创造,实在打不过就自轻自贱,如果别人因此放了自己,也就获得了胜利。

D.阿Q“十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”,“九分”是作者有意生造的词语,“酒店里的人”比阿Q少一分得意,说明他们比阿Q有同情心。

D

当堂检测

解析:本题考查学生对文本的理解与分析能力。D.“说明他们比阿Q有同情心”说法错误。“九分”是作者有意生造的词语,幽默地鄙夷了“酒店里的人”即看客。这些看客个个有着肮脏的灵魂,他们因为没有像阿Q一样亲自动手动脚调戏小尼姑,因此觉得不十分过瘾,所以比阿Q少一分得意,而只有“九分得意”。并不能说明他们比阿Q富有同情心,而是表明当时人们之间缺乏起码的同情心。故选D。