4.1 望海潮(东南形胜)(教案)-2022-2023学年高二语文部编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 4.1 望海潮(东南形胜)(教案)-2022-2023学年高二语文部编版选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 4.1 望海潮(东南形胜) 教案

教学目标

1.了解柳永的生平及创作风格,掌握有关词的发展轨迹。

2.鉴赏本词的语言风格,把握词中所使用的艺术手法。

3.品评词人所表达的情感,体会词人的情感状态。提升自己的人格,净化自己的情怀。

核心素养

语言建构与运用:了解词的有关知识。

思维发展与提升:了解柳永及他对后世文学的影响。

审美鉴赏与创造:学习本词中点染的表现手法。

文化传承与理解:鉴赏这首词并运用联想、想像的方法领略词的意境美。

教学重难点

重点:品味意境,把握情感,培养鉴赏能力。

难点:体会两首词的声韵之美。

课前准备

指导学生完成预习

制作课件

教学过程

一、导入新课

俗话说的好,上有天堂,下有苏杭,江南盛景,四股令人魂牵梦绕。富有天堂美誉的杭州更有天赐美景,钱塘大潮是晴空排浪。怒涛卷霜雪,西湖美景则是三秋桂子,十里荷花美的景致。美的画面没得比跳美的神韵,美的音律美不胜收,今天就让我们通过刘勇的《望海潮》来领略一下这人间天堂的美丽景色。

二、写作背景

《望海潮》(东南形胜):柳永年轻时的作品。据说,宋真宗咸平末年(1002—1003),柳永从家乡前往都城汴京(今河南开封)应考,路经钱塘(今浙江杭州),为了谒见两浙转运使孙何,便写了这首词投赠他。在这首词里,柳永以生动的笔墨,把杭州描绘得富丽非凡,写景多于投赠之意。

作者介绍

柳永(约987—约1053),字耆卿,原名三变,崇安(今属福建)人,北宋词人。宋仁宗景祐元年(1034年)进士。曾任屯田员外郎,世称“柳屯田”。因排行第七,又称“柳七”。柳永一生在政治上抑郁不得志,却独以词著称于世,他常出入坊间,为乐工歌伎填写歌词,有“凡有井水饮处,即能歌柳词”之说,足见其词在当时流传甚广。他是北宋第一个专力作词的词人,也是婉约派最具代表性的人物之一。他打破了唐五代词描写男女情思的框子,开拓了词的题材、内容。在词的表现手法上,他以白描见长;长于铺叙,描写尽致;善于点染,情景交融,抒彩强烈。语言浅易自然,不避俚俗,使其词自成一家,广为流传。有《乐章集》传世。

四、题目解读

“望海潮”,词牌名,一百零七字,双调,上片五平韵,下片六平韵,一韵到底。也有于过片(下片的起句)二字增一韵的。

五、层次结构

全文可分为两个部分:

第一部分:描写杭州的自然风光和都市的繁华。

第二部分:写西湖美景和人民和平安静的生活景象。

六、全文分析

1.词从哪几个方面来表现“钱塘”的繁华?

明确:

词作极力赞扬了杭州自然环境之秀美、城市经济之繁荣、百姓生活之富裕安宁。作者从地理位置、历史传统、自然景观、市井面貌、百姓生活等方面表现了“钱塘”的繁华。

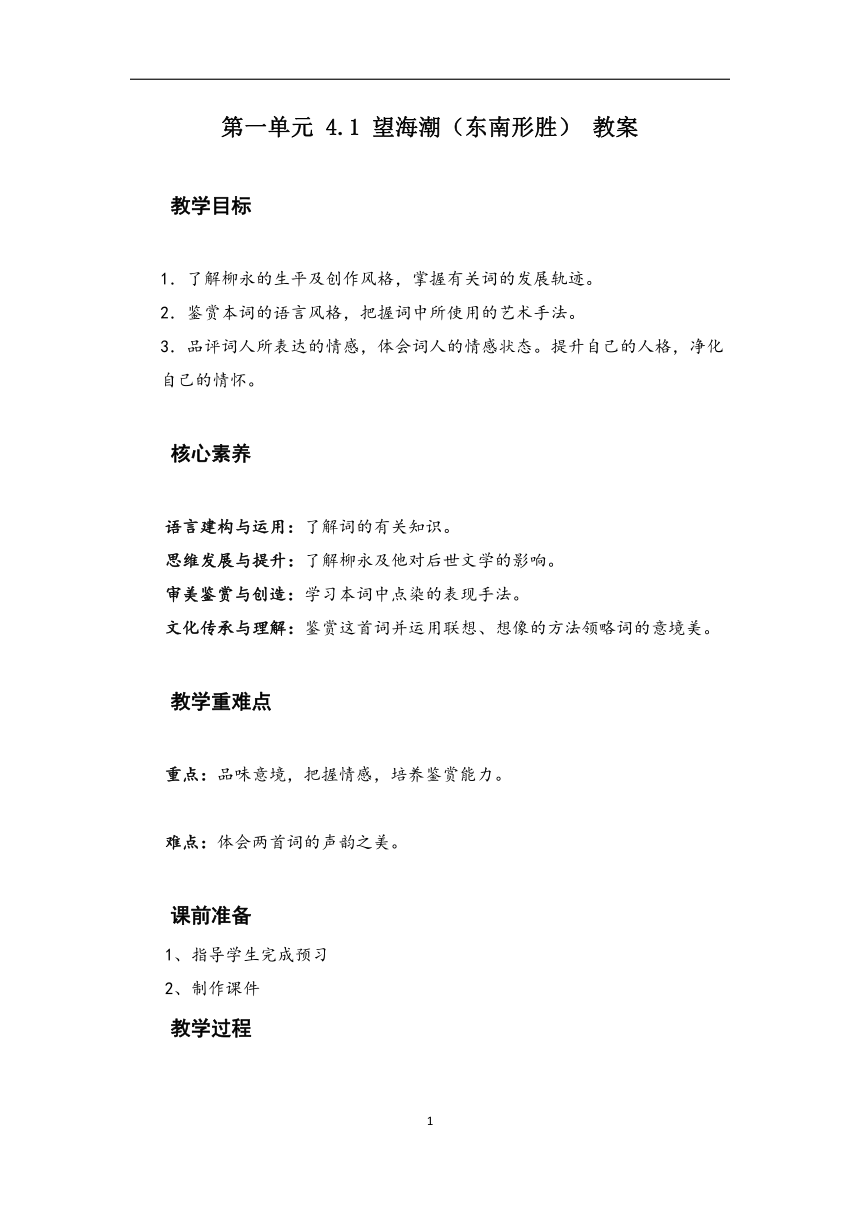

2.分析上片的主要内容。

诗句 作用

总体介绍 东南形胜 ①________________

②____________ 社会条件优越

钱塘自古繁华 有着长期繁盛的历史

具体铺叙 烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家 ③____________________________________

云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯 照应“东南形胜”。钱塘江岸,绿树如云,钱塘江水,汹涌壮观,不愧为自然“形胜”之地

④______________________________________________________ 照应“钱塘自古繁华”。市场上陈列着各种珠宝,普通人家也披罗着锦,满目奢华景象。“竞”字很好地写出了杭州富民比奢华、斗阔气的情景

上片描写杭州的自然风光和都市繁荣

明确:

①地理位置重要

②三吴都会

③照应“三吴都会”。在街巷河桥的美丽环境中,家家户户安居乐业,人烟十分稠密

④市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢

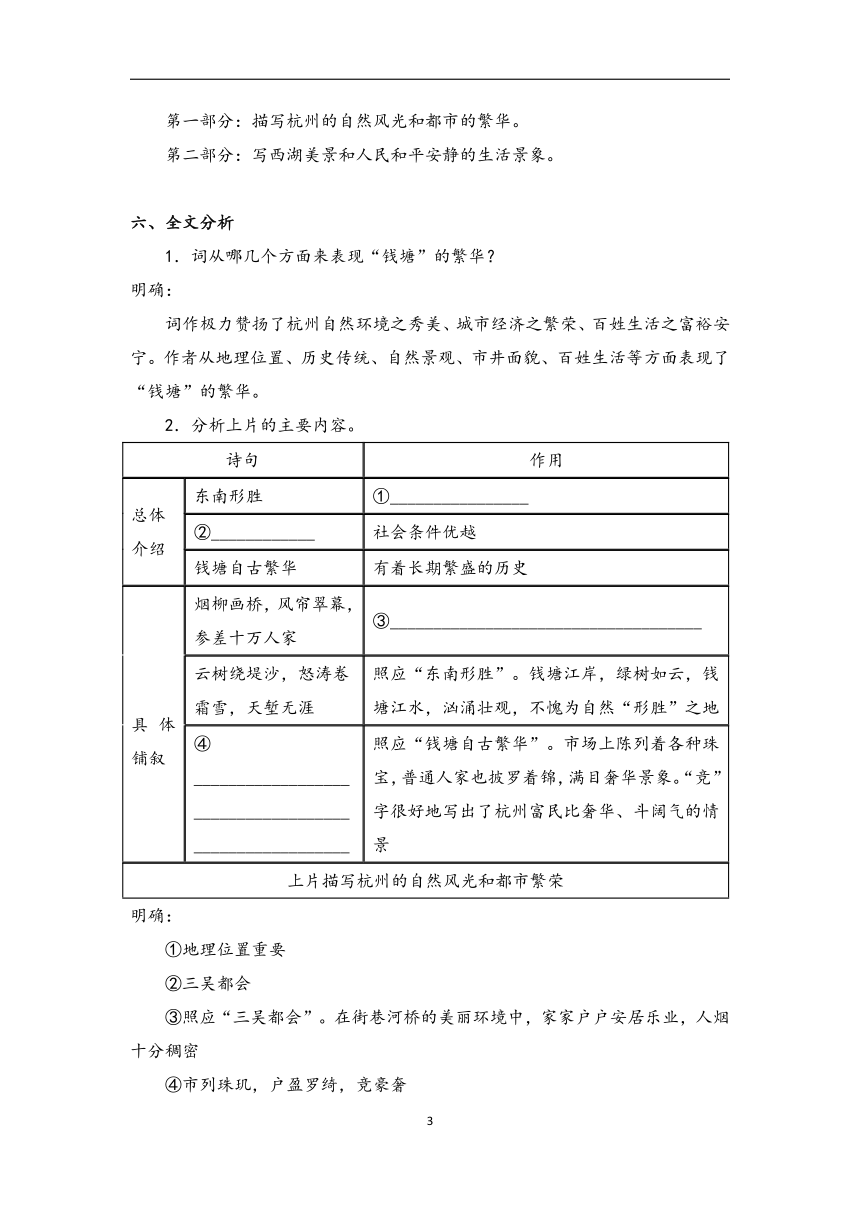

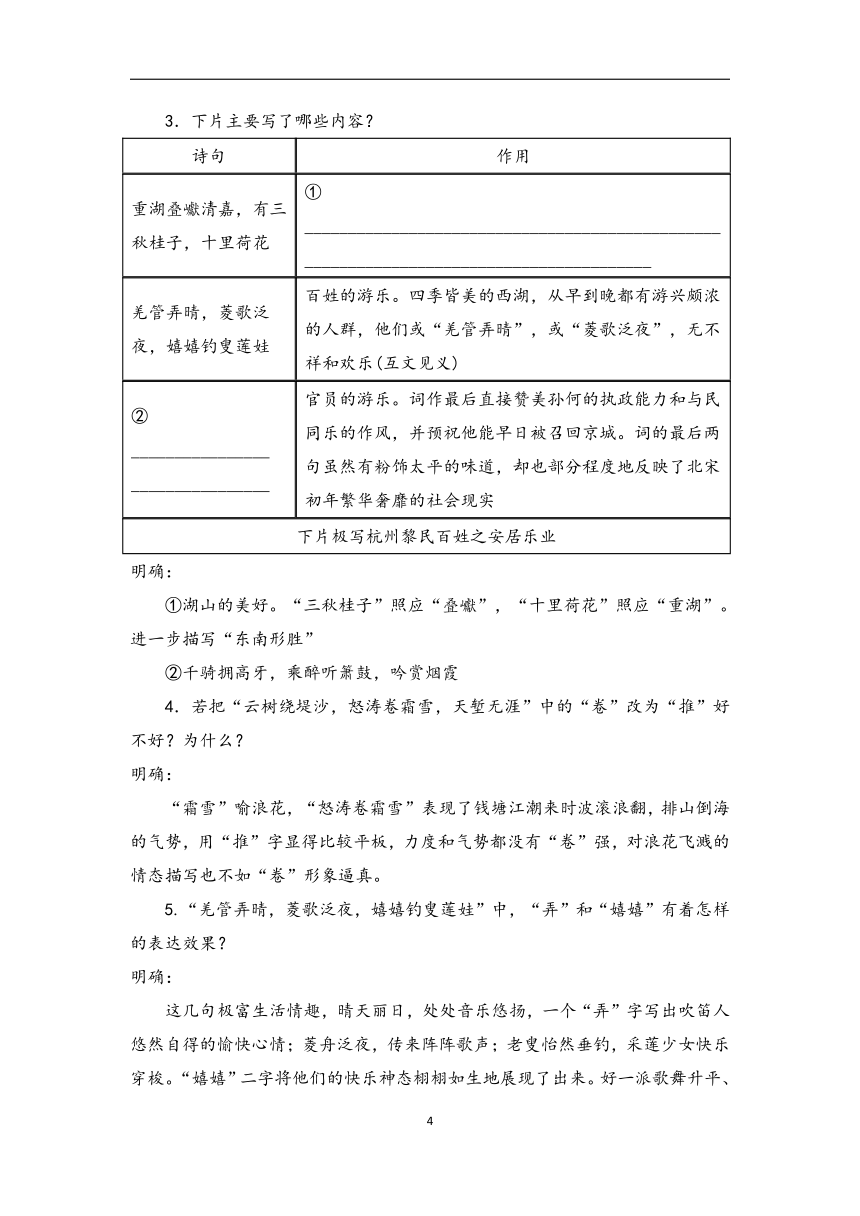

3.下片主要写了哪些内容?

诗句 作用

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花 ①________________________________________________________________________________________

羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃 百姓的游乐。四季皆美的西湖,从早到晚都有游兴颇浓的人群,他们或“羌管弄晴”,或“菱歌泛夜”,无不祥和欢乐(互文见义)

②________________ ________________ 官员的游乐。词作最后直接赞美孙何的执政能力和与民同乐的作风,并预祝他能早日被召回京城。词的最后两句虽然有粉饰太平的味道,却也部分程度地反映了北宋初年繁华奢靡的社会现实

下片极写杭州黎民百姓之安居乐业

明确:

①湖山的美好。“三秋桂子”照应“叠巘”,“十里荷花”照应“重湖”。进一步描写“东南形胜”

②千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞

4.若把“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”中的“卷”改为“推”好不好?为什么?

明确:

“霜雪”喻浪花,“怒涛卷霜雪”表现了钱塘江潮来时波滚浪翻,排山倒海的气势,用“推”字显得比较平板,力度和气势都没有“卷”强,对浪花飞溅的情态描写也不如“卷”形象逼真。

5.“羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”中,“弄”和“嬉嬉”有着怎样的表达效果?

明确:

这几句极富生活情趣,晴天丽日,处处音乐悠扬,一个“弄”字写出吹笛人悠然自得的愉快心情;菱舟泛夜,传来阵阵歌声;老叟怡然垂钓,采莲少女快乐穿梭。“嬉嬉”二字将他们的快乐神态栩栩如生地展现了出来。好一派歌舞升平、百姓富足的盛世景象。

6.这首词运用了怎样的表现手法?

明确:

点染结合。先总提,运用动静结合,比喻、夸张等手法,极力铺叙,从不同角度表现了杭州的繁荣、美丽、富饶。

7.“三秋桂子,十里荷花”为人们津津乐道,西湖有许多景物,为何独写“桂子”和“荷花”?

明确:

桂子和荷花是代表杭州典型景物。白居易《忆江南》中有“江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头”之句,杨万里《晓出净慈寺送林子方》中写道:“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”可见桂子和荷花最能画出西湖的美景,从而展现杭州的风姿。

8.“异日图将好景,归去凤池夸”有何深意?

明确:

好景,除写湖山胜况、市井繁华,还暗颂孙何政绩良好之意;“归去凤池夸”则暗含入朝执政之意。两句歌颂并祝福孙何任满报政于朝。

七、中心思想

这首词运用铺叙的手法着力描写了杭州城内外的美丽景象,表现了钱塘(今浙江杭州)的繁华,展现了一派物阜民康、和谐安定的社会风貌。这首词一方面表达了词人对杭州的喜爱与赞美,一方面歌颂了此地的地方长官治理有方,政绩卓著。

八、写作特点

1.工于铺叙

这首词起首三句,一说地理,二说都会,三说历史,俯仰古今,洞察全局,为下文张本。“烟柳”两句,前写环境,后写住宅,继以“参差”一句总括。杭州之盛,得见于钱塘江、西湖。词作接着写钱塘江,对“东南形胜”作进一步交代;后又写市场、人家,对“繁华”作进一步描述。

下阕转写西湖,从自然环境写到社会生活,最后称颂孙何,在应酬祝颂中不离杭州,呼应开头。整篇以铺叙见长,但又不是平铺直叙,尤其是开端、结尾,都是勾勒见力。

描写杭州的壮丽繁华,景象如画,不着一色,用白描的笔法,层层铺叙,写得淋漓尽致,开阔清新。

2.善于点染

从全篇来看,《望海潮》的开头三句是点;接着,该词从几个方面分别详细描绘,是染。具体看对西湖的描写,“重湖叠巘清嘉”是点;“有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”是染。

3.巧用夸张手法

本词采用夸张手法描写杭州的繁华,写景壮伟,声调激越。如“三吴都会”“十万人家”“三秋桂子”“十里荷花”“千骑拥高牙”等,或为实写,或为虚指,均带有夸张的语气,将大都市的兴盛繁华描绘得淋漓尽致。

九、补充资料

词

词即歌词,指可以和乐歌唱的诗体,又名“长短句”“诗余”“曲子词”“曲词”“歌词”等,始于隋唐,定型于中晚唐,盛于宋。词牌是一首词中词调的名称,标题是词的内容的集中体现。按字数的多少可分为小令(58字以内)、中调(59~90字)、长调(91字以上)。按段的多少可分为单调、双调、三叠、四叠等(词的段落叫“阕”或“片”)。

婉约派

婉约派是宋词的主要流派之一。婉约,即婉转含蓄。其主要特点是内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派的代表人物有李煜、柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照等。

布置作业

有人说《望海潮》这首词描写了都市的繁华景象,拓展了词的题材领域,但作为投赠之作,这一写作目的对于它的内容和表现手法都产生了不好的影响,有歌功颂德之嫌。请谈谈你的看法。

课后训练

1.下列语句中加粗词的解释不正确的一项是( )

A.云树绕堤沙 云:像云一样茂密的

B.市列珠玑,户盈罗绮 盈:到处是

C.异日图将好景 图:描绘

D.天堑无涯 天堑:天然壕沟,这里指钱塘江。

2.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.词盛行于宋。词原为歌词,是可以和乐歌唱的诗体,属于诗的一种。词有很多别称,如“长短句”“诗余”“曲子词”“曲词”等。

B.慢词是篇幅较长、配乐节奏缓慢的词。慢,有延长引申的意思,歌声延长,就唱得迟缓了。《望海潮》《扬州慢》都属于慢词。

C.词按字数多少可分为小令、中调,按作者的写作风格可分为豪放派和婉约派。柳永、李清照是婉约派的代表人物。

D.柳永原名三变,字者卿。他精通音律,创作了大量慢词。他善于铺叙,把写景、叙事、抒情融为一体;其词大多反映都市的繁华风光,抒发离愁别恨。

阅读下面的文章,完成下题。

玉蝴蝶

柳永

望处雨收云断,凭阑悄悄,目送秋光。晚景萧疏,堪动宋玉悲凉。水风轻、蘋花渐老,月露冷、梧叶飘黄。遣情伤,故人何在?烟火茫茫,难忘。

文期酒会,几孤风月,屡变星霜。海阔天遥,未知何处是潇湘。念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航。黯相望,断鸿声里,立尽斜阳。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首词以抒情为主,把写景和叙事、忆旧和怀人、羁旅和送别、时间和空间,融汇为一个浑然的艺术整体,具有很强的艺术感染力。

B.“晚景萧疏,堪动宋玉悲凉”,使用典故概括了悲秋的感受,同宋玉一般的悲秋情怀和身世感慨这时都涌向抒情主人公心头,引起他的共鸣。

C.“故人何在?烟火茫茫”,承上启下,为全词的主旨,烟水迷蒙而不可尽见的景色,思念故人而产生的茫茫然的感情,交织在一起。

D.“立尽斜阳”,画出了抒情主人公的形象,他久久地伫立于夕阳残照之中,念远怀人,如呆如痴,完全沉浸在回忆与思念之中。

4.“念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航”这几句有什么含意?请简要分析。

答案及解析:

1.答案:A

解析:本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。A.“像云一样茂密的”错误,应该译为高耸入云。句意:茂盛如云的树木,环绕着钱塘江沙堤。故选A。

2.答案:C

解析:本题考查学生识记并理解古代文化常识的能力。C.“词按字数多少可分为小令、中调”错误。词按字数多少可分为小令、中调、长调。故选C。

3.答案:A

解析:本题考查鉴赏古代诗歌思想内容和艺术特色的能力。A.“送别”错。本词写的是离别后的估计凄凉和难耐的思念之情,但没有“送别”之事。故选A。

4.答案:①眼前双双飞去的燕子不能向故人传递消息,欲与友人通音信而无人可托,写出了不能与思念的故人联系而产生的无可奈何之情。②看到天际的归舟,疑是故人归来,但到头来却是一场空想,归舟只是空惹相思,写出了词人盼友归来,愿望却又一次次落空的失望之情。

解析:本题考查鉴赏古代诗歌句子含意(炼句)的能力。“念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航”字面意思是写成双成对的燕子在眼前飞来飞去,撩拨了羁旅漂泊游子的万般情绪,想念亲朋故友却难以传递和收到他们的任何消息,在漫漫无尽的遥望里一直到日暮黄昏时分,远望天边有小舟归来,竟怀疑是我想念的故交,望眼欲穿,结果却总是空欢喜一场,希望一次次落空,内心自是无比的怅。“念”“难凭”“空识”这些词语中包含着无奈和失落,表现的是词人对故人的深挚思念。

2

教学目标

1.了解柳永的生平及创作风格,掌握有关词的发展轨迹。

2.鉴赏本词的语言风格,把握词中所使用的艺术手法。

3.品评词人所表达的情感,体会词人的情感状态。提升自己的人格,净化自己的情怀。

核心素养

语言建构与运用:了解词的有关知识。

思维发展与提升:了解柳永及他对后世文学的影响。

审美鉴赏与创造:学习本词中点染的表现手法。

文化传承与理解:鉴赏这首词并运用联想、想像的方法领略词的意境美。

教学重难点

重点:品味意境,把握情感,培养鉴赏能力。

难点:体会两首词的声韵之美。

课前准备

指导学生完成预习

制作课件

教学过程

一、导入新课

俗话说的好,上有天堂,下有苏杭,江南盛景,四股令人魂牵梦绕。富有天堂美誉的杭州更有天赐美景,钱塘大潮是晴空排浪。怒涛卷霜雪,西湖美景则是三秋桂子,十里荷花美的景致。美的画面没得比跳美的神韵,美的音律美不胜收,今天就让我们通过刘勇的《望海潮》来领略一下这人间天堂的美丽景色。

二、写作背景

《望海潮》(东南形胜):柳永年轻时的作品。据说,宋真宗咸平末年(1002—1003),柳永从家乡前往都城汴京(今河南开封)应考,路经钱塘(今浙江杭州),为了谒见两浙转运使孙何,便写了这首词投赠他。在这首词里,柳永以生动的笔墨,把杭州描绘得富丽非凡,写景多于投赠之意。

作者介绍

柳永(约987—约1053),字耆卿,原名三变,崇安(今属福建)人,北宋词人。宋仁宗景祐元年(1034年)进士。曾任屯田员外郎,世称“柳屯田”。因排行第七,又称“柳七”。柳永一生在政治上抑郁不得志,却独以词著称于世,他常出入坊间,为乐工歌伎填写歌词,有“凡有井水饮处,即能歌柳词”之说,足见其词在当时流传甚广。他是北宋第一个专力作词的词人,也是婉约派最具代表性的人物之一。他打破了唐五代词描写男女情思的框子,开拓了词的题材、内容。在词的表现手法上,他以白描见长;长于铺叙,描写尽致;善于点染,情景交融,抒彩强烈。语言浅易自然,不避俚俗,使其词自成一家,广为流传。有《乐章集》传世。

四、题目解读

“望海潮”,词牌名,一百零七字,双调,上片五平韵,下片六平韵,一韵到底。也有于过片(下片的起句)二字增一韵的。

五、层次结构

全文可分为两个部分:

第一部分:描写杭州的自然风光和都市的繁华。

第二部分:写西湖美景和人民和平安静的生活景象。

六、全文分析

1.词从哪几个方面来表现“钱塘”的繁华?

明确:

词作极力赞扬了杭州自然环境之秀美、城市经济之繁荣、百姓生活之富裕安宁。作者从地理位置、历史传统、自然景观、市井面貌、百姓生活等方面表现了“钱塘”的繁华。

2.分析上片的主要内容。

诗句 作用

总体介绍 东南形胜 ①________________

②____________ 社会条件优越

钱塘自古繁华 有着长期繁盛的历史

具体铺叙 烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家 ③____________________________________

云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯 照应“东南形胜”。钱塘江岸,绿树如云,钱塘江水,汹涌壮观,不愧为自然“形胜”之地

④______________________________________________________ 照应“钱塘自古繁华”。市场上陈列着各种珠宝,普通人家也披罗着锦,满目奢华景象。“竞”字很好地写出了杭州富民比奢华、斗阔气的情景

上片描写杭州的自然风光和都市繁荣

明确:

①地理位置重要

②三吴都会

③照应“三吴都会”。在街巷河桥的美丽环境中,家家户户安居乐业,人烟十分稠密

④市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢

3.下片主要写了哪些内容?

诗句 作用

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花 ①________________________________________________________________________________________

羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃 百姓的游乐。四季皆美的西湖,从早到晚都有游兴颇浓的人群,他们或“羌管弄晴”,或“菱歌泛夜”,无不祥和欢乐(互文见义)

②________________ ________________ 官员的游乐。词作最后直接赞美孙何的执政能力和与民同乐的作风,并预祝他能早日被召回京城。词的最后两句虽然有粉饰太平的味道,却也部分程度地反映了北宋初年繁华奢靡的社会现实

下片极写杭州黎民百姓之安居乐业

明确:

①湖山的美好。“三秋桂子”照应“叠巘”,“十里荷花”照应“重湖”。进一步描写“东南形胜”

②千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞

4.若把“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”中的“卷”改为“推”好不好?为什么?

明确:

“霜雪”喻浪花,“怒涛卷霜雪”表现了钱塘江潮来时波滚浪翻,排山倒海的气势,用“推”字显得比较平板,力度和气势都没有“卷”强,对浪花飞溅的情态描写也不如“卷”形象逼真。

5.“羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”中,“弄”和“嬉嬉”有着怎样的表达效果?

明确:

这几句极富生活情趣,晴天丽日,处处音乐悠扬,一个“弄”字写出吹笛人悠然自得的愉快心情;菱舟泛夜,传来阵阵歌声;老叟怡然垂钓,采莲少女快乐穿梭。“嬉嬉”二字将他们的快乐神态栩栩如生地展现了出来。好一派歌舞升平、百姓富足的盛世景象。

6.这首词运用了怎样的表现手法?

明确:

点染结合。先总提,运用动静结合,比喻、夸张等手法,极力铺叙,从不同角度表现了杭州的繁荣、美丽、富饶。

7.“三秋桂子,十里荷花”为人们津津乐道,西湖有许多景物,为何独写“桂子”和“荷花”?

明确:

桂子和荷花是代表杭州典型景物。白居易《忆江南》中有“江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头”之句,杨万里《晓出净慈寺送林子方》中写道:“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”可见桂子和荷花最能画出西湖的美景,从而展现杭州的风姿。

8.“异日图将好景,归去凤池夸”有何深意?

明确:

好景,除写湖山胜况、市井繁华,还暗颂孙何政绩良好之意;“归去凤池夸”则暗含入朝执政之意。两句歌颂并祝福孙何任满报政于朝。

七、中心思想

这首词运用铺叙的手法着力描写了杭州城内外的美丽景象,表现了钱塘(今浙江杭州)的繁华,展现了一派物阜民康、和谐安定的社会风貌。这首词一方面表达了词人对杭州的喜爱与赞美,一方面歌颂了此地的地方长官治理有方,政绩卓著。

八、写作特点

1.工于铺叙

这首词起首三句,一说地理,二说都会,三说历史,俯仰古今,洞察全局,为下文张本。“烟柳”两句,前写环境,后写住宅,继以“参差”一句总括。杭州之盛,得见于钱塘江、西湖。词作接着写钱塘江,对“东南形胜”作进一步交代;后又写市场、人家,对“繁华”作进一步描述。

下阕转写西湖,从自然环境写到社会生活,最后称颂孙何,在应酬祝颂中不离杭州,呼应开头。整篇以铺叙见长,但又不是平铺直叙,尤其是开端、结尾,都是勾勒见力。

描写杭州的壮丽繁华,景象如画,不着一色,用白描的笔法,层层铺叙,写得淋漓尽致,开阔清新。

2.善于点染

从全篇来看,《望海潮》的开头三句是点;接着,该词从几个方面分别详细描绘,是染。具体看对西湖的描写,“重湖叠巘清嘉”是点;“有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”是染。

3.巧用夸张手法

本词采用夸张手法描写杭州的繁华,写景壮伟,声调激越。如“三吴都会”“十万人家”“三秋桂子”“十里荷花”“千骑拥高牙”等,或为实写,或为虚指,均带有夸张的语气,将大都市的兴盛繁华描绘得淋漓尽致。

九、补充资料

词

词即歌词,指可以和乐歌唱的诗体,又名“长短句”“诗余”“曲子词”“曲词”“歌词”等,始于隋唐,定型于中晚唐,盛于宋。词牌是一首词中词调的名称,标题是词的内容的集中体现。按字数的多少可分为小令(58字以内)、中调(59~90字)、长调(91字以上)。按段的多少可分为单调、双调、三叠、四叠等(词的段落叫“阕”或“片”)。

婉约派

婉约派是宋词的主要流派之一。婉约,即婉转含蓄。其主要特点是内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派的代表人物有李煜、柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照等。

布置作业

有人说《望海潮》这首词描写了都市的繁华景象,拓展了词的题材领域,但作为投赠之作,这一写作目的对于它的内容和表现手法都产生了不好的影响,有歌功颂德之嫌。请谈谈你的看法。

课后训练

1.下列语句中加粗词的解释不正确的一项是( )

A.云树绕堤沙 云:像云一样茂密的

B.市列珠玑,户盈罗绮 盈:到处是

C.异日图将好景 图:描绘

D.天堑无涯 天堑:天然壕沟,这里指钱塘江。

2.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.词盛行于宋。词原为歌词,是可以和乐歌唱的诗体,属于诗的一种。词有很多别称,如“长短句”“诗余”“曲子词”“曲词”等。

B.慢词是篇幅较长、配乐节奏缓慢的词。慢,有延长引申的意思,歌声延长,就唱得迟缓了。《望海潮》《扬州慢》都属于慢词。

C.词按字数多少可分为小令、中调,按作者的写作风格可分为豪放派和婉约派。柳永、李清照是婉约派的代表人物。

D.柳永原名三变,字者卿。他精通音律,创作了大量慢词。他善于铺叙,把写景、叙事、抒情融为一体;其词大多反映都市的繁华风光,抒发离愁别恨。

阅读下面的文章,完成下题。

玉蝴蝶

柳永

望处雨收云断,凭阑悄悄,目送秋光。晚景萧疏,堪动宋玉悲凉。水风轻、蘋花渐老,月露冷、梧叶飘黄。遣情伤,故人何在?烟火茫茫,难忘。

文期酒会,几孤风月,屡变星霜。海阔天遥,未知何处是潇湘。念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航。黯相望,断鸿声里,立尽斜阳。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首词以抒情为主,把写景和叙事、忆旧和怀人、羁旅和送别、时间和空间,融汇为一个浑然的艺术整体,具有很强的艺术感染力。

B.“晚景萧疏,堪动宋玉悲凉”,使用典故概括了悲秋的感受,同宋玉一般的悲秋情怀和身世感慨这时都涌向抒情主人公心头,引起他的共鸣。

C.“故人何在?烟火茫茫”,承上启下,为全词的主旨,烟水迷蒙而不可尽见的景色,思念故人而产生的茫茫然的感情,交织在一起。

D.“立尽斜阳”,画出了抒情主人公的形象,他久久地伫立于夕阳残照之中,念远怀人,如呆如痴,完全沉浸在回忆与思念之中。

4.“念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航”这几句有什么含意?请简要分析。

答案及解析:

1.答案:A

解析:本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。A.“像云一样茂密的”错误,应该译为高耸入云。句意:茂盛如云的树木,环绕着钱塘江沙堤。故选A。

2.答案:C

解析:本题考查学生识记并理解古代文化常识的能力。C.“词按字数多少可分为小令、中调”错误。词按字数多少可分为小令、中调、长调。故选C。

3.答案:A

解析:本题考查鉴赏古代诗歌思想内容和艺术特色的能力。A.“送别”错。本词写的是离别后的估计凄凉和难耐的思念之情,但没有“送别”之事。故选A。

4.答案:①眼前双双飞去的燕子不能向故人传递消息,欲与友人通音信而无人可托,写出了不能与思念的故人联系而产生的无可奈何之情。②看到天际的归舟,疑是故人归来,但到头来却是一场空想,归舟只是空惹相思,写出了词人盼友归来,愿望却又一次次落空的失望之情。

解析:本题考查鉴赏古代诗歌句子含意(炼句)的能力。“念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航”字面意思是写成双成对的燕子在眼前飞来飞去,撩拨了羁旅漂泊游子的万般情绪,想念亲朋故友却难以传递和收到他们的任何消息,在漫漫无尽的遥望里一直到日暮黄昏时分,远望天边有小舟归来,竟怀疑是我想念的故交,望眼欲穿,结果却总是空欢喜一场,希望一次次落空,内心自是无比的怅。“念”“难凭”“空识”这些词语中包含着无奈和失落,表现的是词人对故人的深挚思念。

2