科学五年级下苏教版2形状和结构课件

图片预览

文档简介

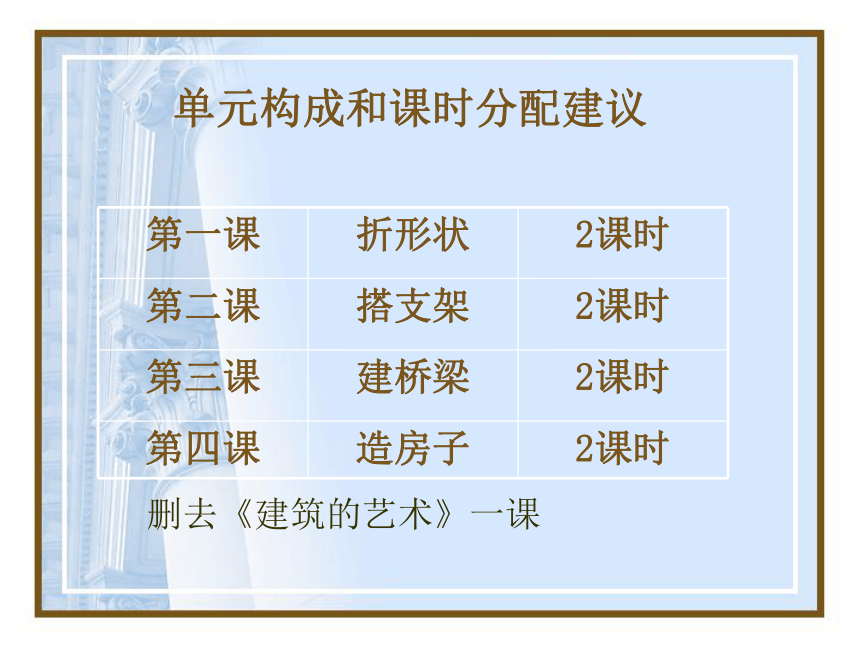

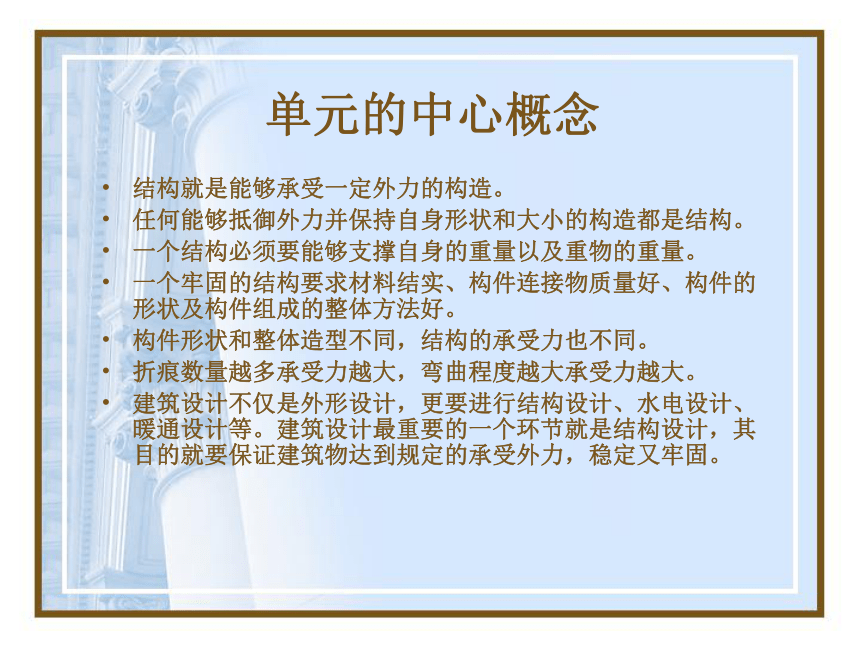

课件26张PPT。形状和结构——苏教版科学五下第二单元教材分析单元构成和课时分配建议 删去《建筑的艺术》一课单元的中心概念结构就是能够承受一定外力的构造。

任何能够抵御外力并保持自身形状和大小的构造都是结构。

一个结构必须要能够支撑自身的重量以及重物的重量。

一个牢固的结构要求材料结实、构件连接物质量好、构件的形状及构件组成的整体方法好。

构件形状和整体造型不同,结构的承受力也不同。

折痕数量越多承受力越大,弯曲程度越大承受力越大。

建筑设计不仅是外形设计,更要进行结构设计、水电设计、暖通设计等。建筑设计最重要的一个环节就是结构设计,其目的就要保证建筑物达到规定的承受外力,稳定又牢固。单元特色 本单元内容立意好、视角新,非常适合学生,学生有强烈的参与热情,通过“别有洞天”的极具真实性的动手做制作活动,引导学生了解形状和结构的初步知识,掌握科技制作的初步技能,培养创新意识、创新兴趣、创新胆量,让书本知识在实践活动中得到活化,最终转化为学生的智慧。

教学参考提供了精要又丰富的资料,建议教师好好利用。

1 折形状核心意图:

从认识物体的基本形状入手引入形状这个元素,并理解形状应用的价值。

研究薄形材料形成的基本形状在纵向支撑力和水平承受力方面有哪些不同。

理解折叠和弯曲可以提高材料的承受力,折叠和弯曲成不同的形状,其承受力也不相同。认识基本形状——难点突破之一借助于石膏模型或各种熟悉的物体直接让学生认识到5种基本的立体造型,并学习准确的表达词汇。

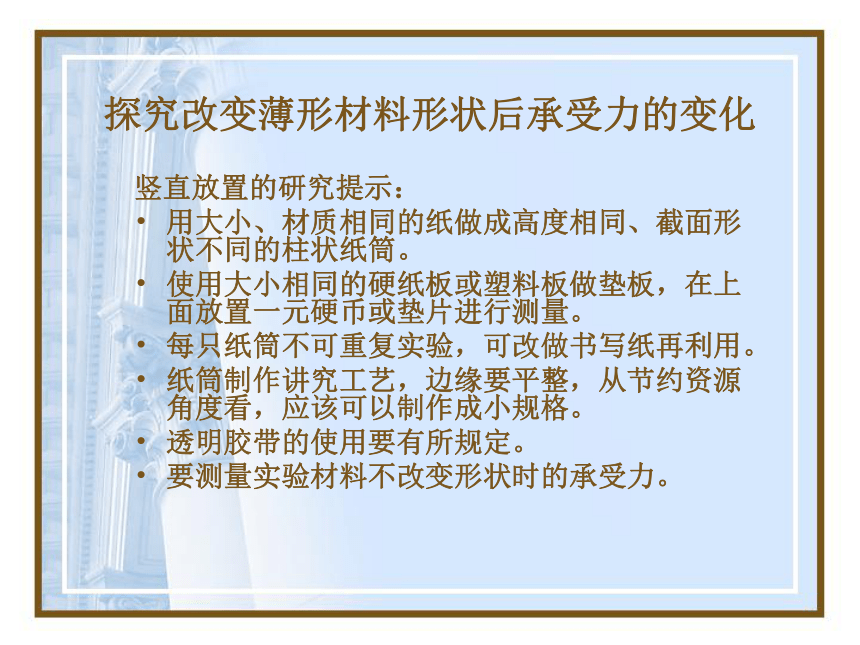

将讨论活动分层次进行,分析基本形状在前,预测它们的好处不必强求学生一一作答,或完全靠课堂生成,教师要有所准备,从实用的角度予以明确,适当拓展。探究改变薄形材料形状后承受力的变化竖直放置的研究提示:

用大小、材质相同的纸做成高度相同、截面形状不同的柱状纸筒。

使用大小相同的硬纸板或塑料板做垫板,在上面放置一元硬币或垫片进行测量。

每只纸筒不可重复实验,可改做书写纸再利用。

纸筒制作讲究工艺,边缘要平整,从节约资源角度看,应该可以制作成小规格。

透明胶带的使用要有所规定。

要测量实验材料不改变形状时的承受力。探究改变薄形材料形状后承受力的变化比较不同纸梁(水平放置)的支撑力:

设置两个桥墩,可用书本、橡皮等代替。

用大小、材质相同的纸做成长度相同、截面形状不同的纸梁。教师可适当

在纸梁中部放置一元硬币或垫片进行测量。

每只纸筒不可重复实验,实验后可改做书写纸再利用。

引导学生做好实验记录。

透明胶带的使用要有所规定。

要测量实验材料在不改变形状时水平承受力。

重视揭示背后的规律。

认识薄壳构造的承受力精心做好演示实验的建议:

蛋壳破口处要保持圆整,通过处理保证高度相同。

用硬卡纸弯几个圆柱,数量、高度要与蛋壳相同。

首先进行对比实验,然后再出示使用足够多的圆柱形纸筒以能够让学生站立的一个装置。认识建筑材料的设计原理指导学生用类比的方法认识常见材料的设计原理

方管像长方体纸梁;钢轨像u型纸梁;酒瓶架像长方体纸梁;瓦棱纸像u型纸梁;蛋格纸像半球形薄壳构造;栏杆像六棱柱纸筒……

目的:使薄形材料具有较强的承受力2 搭支架编写者主要意图:

从生活用品入手提出支架的话题;

研究单个平面铆接造型的稳定性和牢固性,发现三角形支架稳固、结实,所用材料最少。

动手搭建高塔(立体支架)。

解释身边常见建筑支架的结构特点。几个关键问题的处理想方设法解决材料问题,一定要让孩子在亲身实践中学习科学。农村地区可以因地制宜使用麦杆。

注意安全问题,谨慎操作,细心实验,切忌哄闹。

重视概念的形成,要能正确理解三角形支架稳固而结实,所用材料最少,形成通过构建三角形来改变片面图形的稳定性的思路。

击破难点难点在哪儿?

难点之一——以小组为单位,搭建一座既高又稳、承受力大的高塔。

难点之二——画出设计草图。

难点之三——选择连接物,确定合适的连接方法。

难点之四——比一比,谁搭得好?怎么比?

难点之五——小组用什么时间来搭高塔?如何为学生搭脚手架不能让学生单独面对困难。

教师应该适当降低难度,适当提供解决困难的途径和办法:

可以提供较多的实物作品供学生参考,给出合理运用课后时间的建议,制订明确、合理的评比要求,邀请家长加盟……

鼓励学生写科学活动叙事,记录搭建高塔的方法和过程。

身边建筑物支架的特点下大上小,降低重心,增加稳定性;

内部有许多的三角形;

使用材料有的部分比较粗,有的部分比较细。3. 建桥梁编者意图:

认识各种桥(结构、材料、功能)的特点;

学会搭建三种桥,并比较桥的坚固程度;

用瓜皮桥感受拱桥的构造原理。

有关概念桥梁的作用——缩短距离、方便车船人通行、疏导交通

桥梁的分类——结构、功能、材料、地域环境

材料分:木桥、水泥桥、混凝土桥、铁桥、石桥、竹桥形状分:平桥、拱桥、浮桥、吊桥、斜拉桥、

用途分:路桥和水桥;过江、立交桥、铁路桥、公路桥、

桥梁的承受力与结构、材料均有关系。

斜拉桥技术使得桥越建越长,跨度越来越大,降低了许多施工难度。

如何认识各种桥梁?认识教材中桥梁的材料和名称、用途;

认识桥梁的形状和结构;

桥有哪几部分组成?桥梁由哪几种基本形状构成?

利用图片认识更多的桥梁,给桥梁分类;

如何比较三种桥的承受力?核心任务:研究不同形状、不同结构的平桥、拱桥、斜拉桥的承受力大小。

实验需要控制的因素:桥墩的高度、距离要相同,纸张的大小和材质要相同(拱桥也不应使用两张纸),要选择合适的重物,能让桥面出现不同程度的变形。

在条件不具备的情况下,教师可以做演示实验,以让学生观察到正确的现象。

筷子要用胶带固定,并能竖立。拓展活动给学生一个活化知识的机会,给学生一个真实的项目:

使用报纸和吸管搭建一座桥梁,要求两岸之间距离为30厘米,桥面宽度达到7厘米,承受力达到全线铺设垫片(测试时要在两岸向中间铺设垫片)120个。

要求用尽可能少的材料,在评比时从技术教育的角度出发对使用材料一一计算成本。

学生需要用到的知识和技能十分丰富:

薄形材料增加水平支撑力和纵向承受力的方法、立体支架的稳定技术、桥面与桥墩连接的技术、动手制作的能力…… 4. 造房子编写者意图:

房子是一个话题,造房子是一个活动,它们都要从形状和结构的角度诠释技术。

核心问题——设计和建造一座房子

教学建议在研究房子形状和结构发展中,侧重对比三种房子形状和材料,运用所学基本形状的知识予以分析;

课前让学生准备好尽可能多的纸棒或者麦秸;

课堂上让学生着手设计并建造房子的形状和结构;

学生想到的问题 调查:如果我们要用吸管或报纸制作一个房子,你需要老师给你哪些帮助?

学生提出:给我一个怎样把吸管粘在一起的方法;怎样才能让房子牢固;我需要老师教我怎么做一个房顶;帮我固定好一些部位;大多数学生还没有意识到可能会遇到的问题。教师可以采取的做法重视指导学生设计。

1.基本形状,底部是什么形状的?顶部是什么形状的?中间什么形状的?

2.用吸管搭建内部框架,主要采取什么形状?

3.吸管和吸管之间怎样连接?

4.人人参与造房子?

加强实地指导,多鼓励。

用照相机为作品和制作人留影。

经协调能提供较长的时间,最好当天就能完成。

重视引导学生养成良好的行为意识:环保意识、卫生观念、和平共处……

与语文学科形成合力,让学生记叙造房子的故事。从资料中引导学生研究教材为学生设计一个开放的研修活动,研究著名建筑物是如何运用形状和结构的原理来解决房子的承受力和稳固性的?

这个问题有一定的难度,学生能辨认出基本形状,说出主要的优势,就达到学习目的,不必深究。

学生要能真正深入到专题资料中,去研究、去发现形状和结构的深入的话题。

完!

任何能够抵御外力并保持自身形状和大小的构造都是结构。

一个结构必须要能够支撑自身的重量以及重物的重量。

一个牢固的结构要求材料结实、构件连接物质量好、构件的形状及构件组成的整体方法好。

构件形状和整体造型不同,结构的承受力也不同。

折痕数量越多承受力越大,弯曲程度越大承受力越大。

建筑设计不仅是外形设计,更要进行结构设计、水电设计、暖通设计等。建筑设计最重要的一个环节就是结构设计,其目的就要保证建筑物达到规定的承受外力,稳定又牢固。单元特色 本单元内容立意好、视角新,非常适合学生,学生有强烈的参与热情,通过“别有洞天”的极具真实性的动手做制作活动,引导学生了解形状和结构的初步知识,掌握科技制作的初步技能,培养创新意识、创新兴趣、创新胆量,让书本知识在实践活动中得到活化,最终转化为学生的智慧。

教学参考提供了精要又丰富的资料,建议教师好好利用。

1 折形状核心意图:

从认识物体的基本形状入手引入形状这个元素,并理解形状应用的价值。

研究薄形材料形成的基本形状在纵向支撑力和水平承受力方面有哪些不同。

理解折叠和弯曲可以提高材料的承受力,折叠和弯曲成不同的形状,其承受力也不相同。认识基本形状——难点突破之一借助于石膏模型或各种熟悉的物体直接让学生认识到5种基本的立体造型,并学习准确的表达词汇。

将讨论活动分层次进行,分析基本形状在前,预测它们的好处不必强求学生一一作答,或完全靠课堂生成,教师要有所准备,从实用的角度予以明确,适当拓展。探究改变薄形材料形状后承受力的变化竖直放置的研究提示:

用大小、材质相同的纸做成高度相同、截面形状不同的柱状纸筒。

使用大小相同的硬纸板或塑料板做垫板,在上面放置一元硬币或垫片进行测量。

每只纸筒不可重复实验,可改做书写纸再利用。

纸筒制作讲究工艺,边缘要平整,从节约资源角度看,应该可以制作成小规格。

透明胶带的使用要有所规定。

要测量实验材料不改变形状时的承受力。探究改变薄形材料形状后承受力的变化比较不同纸梁(水平放置)的支撑力:

设置两个桥墩,可用书本、橡皮等代替。

用大小、材质相同的纸做成长度相同、截面形状不同的纸梁。教师可适当

在纸梁中部放置一元硬币或垫片进行测量。

每只纸筒不可重复实验,实验后可改做书写纸再利用。

引导学生做好实验记录。

透明胶带的使用要有所规定。

要测量实验材料在不改变形状时水平承受力。

重视揭示背后的规律。

认识薄壳构造的承受力精心做好演示实验的建议:

蛋壳破口处要保持圆整,通过处理保证高度相同。

用硬卡纸弯几个圆柱,数量、高度要与蛋壳相同。

首先进行对比实验,然后再出示使用足够多的圆柱形纸筒以能够让学生站立的一个装置。认识建筑材料的设计原理指导学生用类比的方法认识常见材料的设计原理

方管像长方体纸梁;钢轨像u型纸梁;酒瓶架像长方体纸梁;瓦棱纸像u型纸梁;蛋格纸像半球形薄壳构造;栏杆像六棱柱纸筒……

目的:使薄形材料具有较强的承受力2 搭支架编写者主要意图:

从生活用品入手提出支架的话题;

研究单个平面铆接造型的稳定性和牢固性,发现三角形支架稳固、结实,所用材料最少。

动手搭建高塔(立体支架)。

解释身边常见建筑支架的结构特点。几个关键问题的处理想方设法解决材料问题,一定要让孩子在亲身实践中学习科学。农村地区可以因地制宜使用麦杆。

注意安全问题,谨慎操作,细心实验,切忌哄闹。

重视概念的形成,要能正确理解三角形支架稳固而结实,所用材料最少,形成通过构建三角形来改变片面图形的稳定性的思路。

击破难点难点在哪儿?

难点之一——以小组为单位,搭建一座既高又稳、承受力大的高塔。

难点之二——画出设计草图。

难点之三——选择连接物,确定合适的连接方法。

难点之四——比一比,谁搭得好?怎么比?

难点之五——小组用什么时间来搭高塔?如何为学生搭脚手架不能让学生单独面对困难。

教师应该适当降低难度,适当提供解决困难的途径和办法:

可以提供较多的实物作品供学生参考,给出合理运用课后时间的建议,制订明确、合理的评比要求,邀请家长加盟……

鼓励学生写科学活动叙事,记录搭建高塔的方法和过程。

身边建筑物支架的特点下大上小,降低重心,增加稳定性;

内部有许多的三角形;

使用材料有的部分比较粗,有的部分比较细。3. 建桥梁编者意图:

认识各种桥(结构、材料、功能)的特点;

学会搭建三种桥,并比较桥的坚固程度;

用瓜皮桥感受拱桥的构造原理。

有关概念桥梁的作用——缩短距离、方便车船人通行、疏导交通

桥梁的分类——结构、功能、材料、地域环境

材料分:木桥、水泥桥、混凝土桥、铁桥、石桥、竹桥形状分:平桥、拱桥、浮桥、吊桥、斜拉桥、

用途分:路桥和水桥;过江、立交桥、铁路桥、公路桥、

桥梁的承受力与结构、材料均有关系。

斜拉桥技术使得桥越建越长,跨度越来越大,降低了许多施工难度。

如何认识各种桥梁?认识教材中桥梁的材料和名称、用途;

认识桥梁的形状和结构;

桥有哪几部分组成?桥梁由哪几种基本形状构成?

利用图片认识更多的桥梁,给桥梁分类;

如何比较三种桥的承受力?核心任务:研究不同形状、不同结构的平桥、拱桥、斜拉桥的承受力大小。

实验需要控制的因素:桥墩的高度、距离要相同,纸张的大小和材质要相同(拱桥也不应使用两张纸),要选择合适的重物,能让桥面出现不同程度的变形。

在条件不具备的情况下,教师可以做演示实验,以让学生观察到正确的现象。

筷子要用胶带固定,并能竖立。拓展活动给学生一个活化知识的机会,给学生一个真实的项目:

使用报纸和吸管搭建一座桥梁,要求两岸之间距离为30厘米,桥面宽度达到7厘米,承受力达到全线铺设垫片(测试时要在两岸向中间铺设垫片)120个。

要求用尽可能少的材料,在评比时从技术教育的角度出发对使用材料一一计算成本。

学生需要用到的知识和技能十分丰富:

薄形材料增加水平支撑力和纵向承受力的方法、立体支架的稳定技术、桥面与桥墩连接的技术、动手制作的能力…… 4. 造房子编写者意图:

房子是一个话题,造房子是一个活动,它们都要从形状和结构的角度诠释技术。

核心问题——设计和建造一座房子

教学建议在研究房子形状和结构发展中,侧重对比三种房子形状和材料,运用所学基本形状的知识予以分析;

课前让学生准备好尽可能多的纸棒或者麦秸;

课堂上让学生着手设计并建造房子的形状和结构;

学生想到的问题 调查:如果我们要用吸管或报纸制作一个房子,你需要老师给你哪些帮助?

学生提出:给我一个怎样把吸管粘在一起的方法;怎样才能让房子牢固;我需要老师教我怎么做一个房顶;帮我固定好一些部位;大多数学生还没有意识到可能会遇到的问题。教师可以采取的做法重视指导学生设计。

1.基本形状,底部是什么形状的?顶部是什么形状的?中间什么形状的?

2.用吸管搭建内部框架,主要采取什么形状?

3.吸管和吸管之间怎样连接?

4.人人参与造房子?

加强实地指导,多鼓励。

用照相机为作品和制作人留影。

经协调能提供较长的时间,最好当天就能完成。

重视引导学生养成良好的行为意识:环保意识、卫生观念、和平共处……

与语文学科形成合力,让学生记叙造房子的故事。从资料中引导学生研究教材为学生设计一个开放的研修活动,研究著名建筑物是如何运用形状和结构的原理来解决房子的承受力和稳固性的?

这个问题有一定的难度,学生能辨认出基本形状,说出主要的优势,就达到学习目的,不必深究。

学生要能真正深入到专题资料中,去研究、去发现形状和结构的深入的话题。

完!