第10课 当代中国的法制与精神文明建设 课时作业(含解析) 2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第10课 当代中国的法制与精神文明建设 课时作业(含解析) 2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 61.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-09 16:38:20 | ||

图片预览

文档简介

第10课当代中国的法制与精神文明建设课时作业-统编版(2019)选择性必修1

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.中华人民共和国成立以来,我国的民主制度与法律体系日趋完善。改革开放后的民主法制建设与新中国成立初期相比较,突出特点是( )

A.建立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

B.初步形成以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系

C.颁布和实施新中国第一部社会主义类型的宪法

D.以国家根本大法的形式确立人民代表大会制度

2.2020年8月11日,国家主席习近平签署主席令,决定授予在抗击新冠肺炎疫情斗争中做出杰出贡献的钟南山“共和国勋章”,授予张伯礼、张定宇、陈薇“人民英雄”的国家荣誉称号。这一决定( )

A.丰富了新时代特色理论体系 B.有利于全面提升公民的素养

C.利于中国快速战胜重大疾病 D.对精神文明建设起推动作用

3.1982年宪法在总纲中提出“在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充”并起到“市场调节的辅助作用”。同时,“允许外国的企业和其他经济组织或者个人依照中华人民共和国法律的规定在中国投资,同中国的企业或者其他经济组织进行各种形式的经济合作”。这些规定( )

A.明确了国有企业改革的方向 B.完善了社会主义市场经济的理论

C.适应了改革开放的发展战略 D.成为城市经济体制改革的突破口

4.《中华人民共和国民法典》将保护民事主体的合法权益作为首要的立法宗旨规定在第一条之中;单独设立人格权编,用以保护自然人的生命权、名誉权和隐私权等基本民事权利;增设居住权,用以满足特殊情况下人们对生活居住的需要;等等。这主要体现了《中华人民共和国民法典》( )

A.在法律体系中的基础性地位 B.“以人民为中心”的立法定位

C.在内容上具有高度的完整性 D.回应了市场经济发展的需要

5.1979年,第五届全国人大第二次会议通过关于修正《中华人民共和国宪法》的决议,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关。这一决议旨在( )

A.转变地方政府的职能 B.推广家庭联产承包责任制

C.实现工作重心的转移 D.调整中央与地方权力关系

6.在我国,劳模是时代的导向标。在20世纪我国劳模的评选标准依次是:50-60年代的“老黄牛”精神;60-70年代的“铁人”精神;80-90年代的“当代愚公”精神;进入21世纪评选的标准是“知识型、技能型、创新型”的复合人才。由此可见( )

A.劳模精神是时代精神的生动体现 B.社会主流价值观已经发生转变

C.社会主义新时期更重视精神文明 D.劳模精神的核心是“创新精神”

7.阅读下表可知,中华人民共和国成立后,这些法律的颁布( )

时间 法律 意义

1950年5月 《中华人民共和国婚烟法》 确定婚烟自由、一夫一妻、男女平等,移风易俗。

1950年6月 《中华人民共和国土地改革法》 农民成为土地的主人,封建土地制度被废除。

1950年6月 《中华人民共和国工会法》 确立劳资两利和民主原则,用协商的方法解决企业中劳资双方利益的问愿,形成新型劳资关系。

A.推动社会主义三大改造完成 B.推动了新型社会关系的发展

C.确立了民族区域自治制度 D.巩固了人民代表大会制度

8.在《中华人民共和国民法典》编纂的过程中,立法机关严格遵循科学立法、民主立法、依法立法的原则,广泛听取和尊重各方面的意见,10次公开征求意见,累计收到42.5万人提出的102万条意见和建议。这些做法,意在( )

A.彰显民法典百科全书式的特点 B.借鉴人类法治文明建设的成果

C.凝聚社会共识和吸纳各方智慧 D.全方位回应各族人民民生关切

9.在1954年宪法颁布后,我国的权力机关在不到5年内制定出包括《全国人民代表大会组织法》《《国务院组织法》《人民法院组织法》人民检察院组织法》等在内的730多件规范性法律文件。由此可知,当时我国( )

A.社会主义法制基础初步建立 B.对行政性法规制定格外重视

C.法制建设受到政治运动冲击 D.成熟完善的法律体系已形成

10.中华人民共和国1982年宪法以根本法的形式明确了以经济建设为中心,坚持改革开放的方针政策。宪法对中央和地方的关系、分配制度、计划和市场经济、企业的经营管理自主权都作了具有中国特色的规定,并且为经济体制改革留下了很大的余地。这表明1982年宪法( )

A.成为经济体制改革正式开始的宣言书

B.把增强企业的活力作为改革的中心

C.奠定了现代中国民主政治建设的基础

D.体现了改革开放新时期的时代要求

11.1994年,中共中央先后颁布了《爱国主义教育实施纲要》《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》,把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进;中共十八大提出要积极培育和践行社会主义核心价值观。这体现了社会主义精神文明建设( )

A.紧跟时代发展步伐 B.弱化爱国主义教育

C.推动社会风气异变 D.提高公民文化素养

12.下图的漫画是我国现代某法典的宣传画。人民论坛网这样评价它:……中国民事法治的未来将更加前景可期。遭遇“霸座”怎么治、出租房的房东要卖房怎么解、高空坠物伤人怎么办等百姓所忧所盼的社会热点难点问题的破解,充分体现了‘以人民为中心’的理念。该法典( )

①是新时期治国安邦的总章程

②被称为“社会生活的百科全书”

③具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色

④是中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

13.党的二十大报告作出“发展全过程人民民主”的重大战略部署。发展全过程人民民主的出发点和落脚点都是为了实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益,为中国式现代化发挥更大能效。下列关于我国民主政治发展的重大实践,按时序排列正确的是( )

①提出“长期共存,互相监督”

②改进选举制度,实行差额选举

③通过“具有临时宪法性质”的法律文件

④以国家根本法的形式规定了我国实行人民代表大会制度

A.①②③④ B.②③④① C.③②①④ D.③④①②

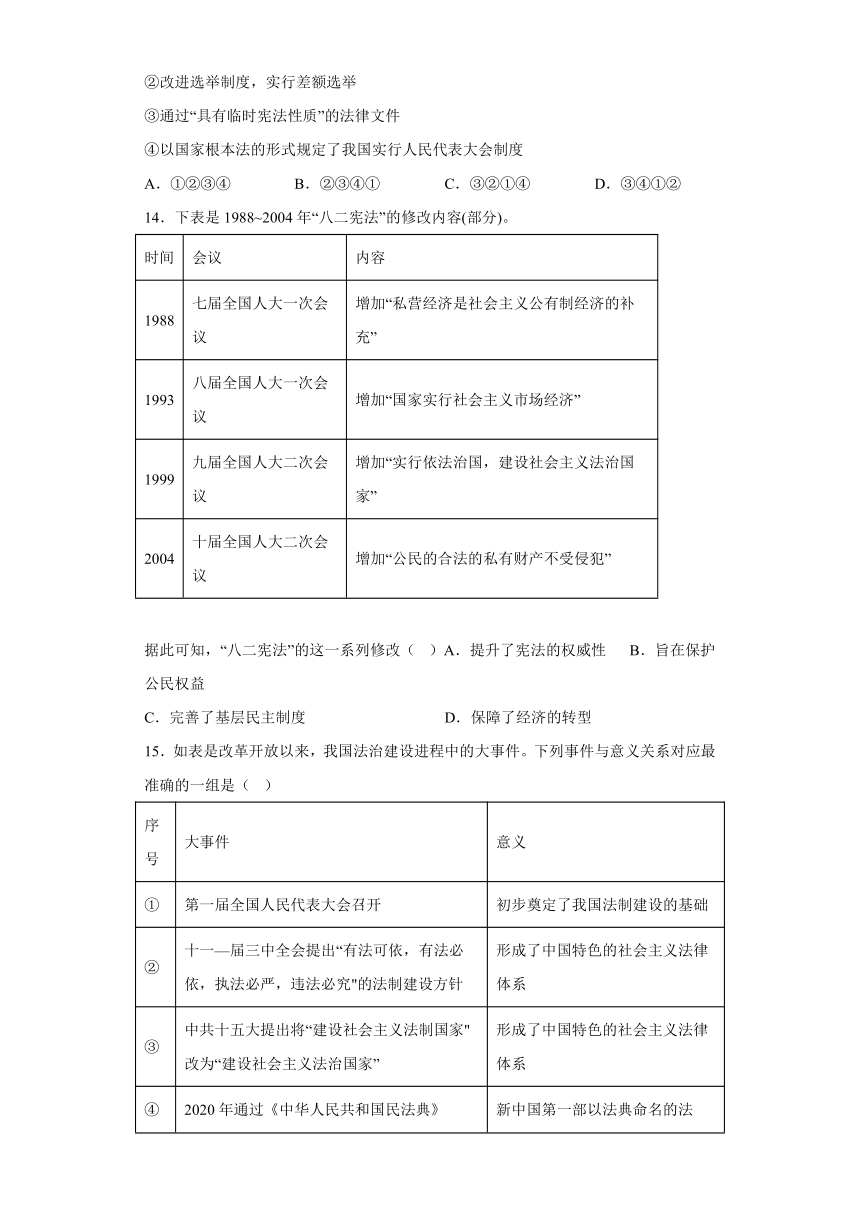

14.下表是1988~2004年“八二宪法”的修改内容(部分)。

时间 会议 内容

1988 七届全国人大一次会议 增加“私营经济是社会主义公有制经济的补充”

1993 八届全国人大一次会议 增加“国家实行社会主义市场经济”

1999 九届全国人大二次会议 增加“实行依法治国,建设社会主义法治国家”

2004 十届全国人大二次会议 增加“公民的合法的私有财产不受侵犯”

据此可知,“八二宪法”的这一系列修改( )A.提升了宪法的权威性 B.旨在保护公民权益

C.完善了基层民主制度 D.保障了经济的转型

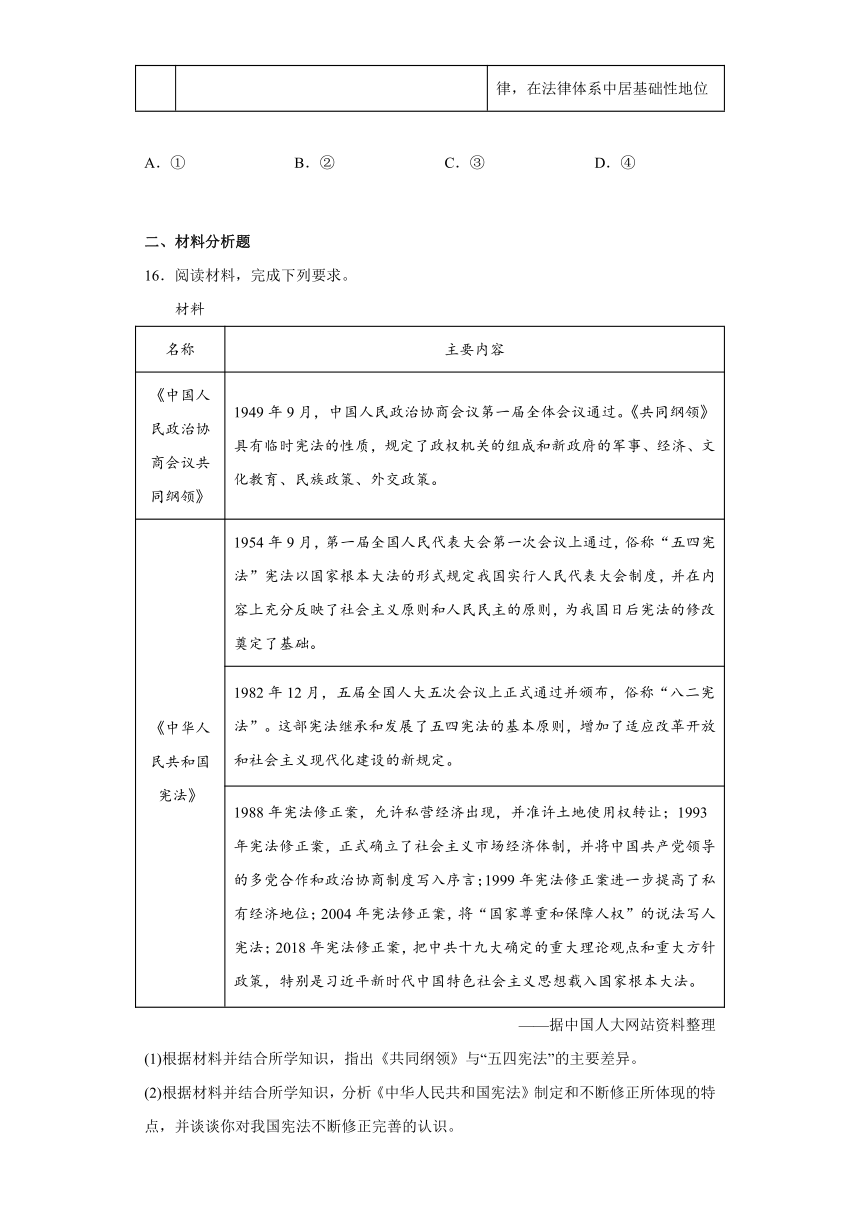

15.如表是改革开放以来,我国法治建设进程中的大事件。下列事件与意义关系对应最准确的一组是( )

序号 大事件 意义

① 第一届全国人民代表大会召开 初步奠定了我国法制建设的基础

② 十一—届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究"的法制建设方针 形成了中国特色的社会主义法律体系

③ 中共十五大提出将“建设社会主义法制国家"改为“建设社会主义法治国家” 形成了中国特色的社会主义法律体系

④ 2020年通过《中华人民共和国民法典》 新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居基础性地位

A.① B.② C.③ D.④

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料

名称 主要内容

《中国人民政治协商会议共同纲领》 1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过。《共同纲领》具有临时宪法的性质,规定了政权机关的组成和新政府的军事、经济、文化教育、民族政策、外交政策。

《中华人民共和国宪法》 1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议上通过,俗称“五四宪法”宪法以国家根本大法的形式规定我国实行人民代表大会制度,并在内容上充分反映了社会主义原则和人民民主的原则,为我国日后宪法的修改奠定了基础。

1982年12月,五届全国人大五次会议上正式通过并颁布,俗称“八二宪法”。这部宪法继承和发展了五四宪法的基本原则,增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定。

1988年宪法修正案,允许私营经济出现,并准许土地使用权转让;1993年宪法修正案,正式确立了社会主义市场经济体制,并将中国共产党领导的多党合作和政治协商制度写入序言;1999年宪法修正案进一步提高了私有经济地位;2004年宪法修正案,将“国家尊重和保障人权”的说法写人宪法;2018年宪法修正案,把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本大法。

——据中国人大网站资料整理

(1)根据材料并结合所学知识,指出《共同纲领》与“五四宪法”的主要差异。

(2)根据材料并结合所学知识,分析《中华人民共和国宪法》制定和不断修正所体现的特点,并谈谈你对我国宪法不断修正完善的认识。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:梁启超积极主张向西方学习,但他反对照搬,认为学习西方的法律制度与思想,应根据本国的情况,有鉴别地吸收。“万不能将他社会之思想全部移植,最少亦要从本社会遗传共业上为自然的浚发与合理的箴砭洗炼。”“采西人之意,行中国之法”,或“采西人之法,行中国之意”,走中法与西法相结合的道路。梁启超认为,中国不仅要引进西方的法律学说,而且要引进西方的法律制度,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等国内法,应加强研究和发展国际法。

——摘编自刘新《梁启超法治思想研究》

材料二:2018年,习近平在中央全面依法治国委员会第一次会议上指出:“要推动把社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节,使社会主义法治成为良法善治。”坚持把社会主义核心价值观融入立法,努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护;把社会主义核心价值观融入执法和司法,坚持严格执法、弘扬真善美、打击假恶丑,坚持公正司法、发挥司法定分止争、惩恶扬善功能;按照社会主义核心价值观的基本要求,健全各行各业规章制度,完善市民公约、乡规民约、学生守则等行为准则,使社会主义核心价值观成为人们日常工作生活的基本遵循,努力形成良好的社会风尚和社会秩序。良法善治的法治中国与人民的美好生活交相辉映,成为中国之治最靓丽的风景线。

——摘编自张文显《论中国式法治现代化新道路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括梁启超的法治思想并分析其产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新时代“良法善治”的特点和意义。

参考答案:

1.B

【详解】结合所学内容可知,改革开放后的民主法制建设与新中国成立初期相比较,突出特点是初步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,B项正确;建立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是在改革开放以前,排除A项;颁布和实施新中国第一部社会主义类型的宪法是在改革开放以前,排除C项;以国家根本大法的形式确立人民代表大会制度是在改革开放以前,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】“授予在抗击新冠肺炎疫情斗争中做出杰出贡献的”人士“人民英雄”的国家荣誉称号,有利于弘扬他们忠诚、担当、奉献的崇高品质,对精神文明建设起推动作用,D项正确;国家荣誉称号的授予与新时代特色理论体系无关,排除A项;B、C项表述过于绝对,排除B、C项。故选D项。

3.C

【详解】根据材料“1982年宪法......在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充......允许外国的企业和其他经济组织或者个人依照中华人民共和国法律的规定在中国投资,同中国的企业或者其他经济组织进行各种形式的经济合作”结合所学知识可知,国家的这些规定适应了改革开放以经济建设为中心的要求,适应了改革开放的发展战略,C项正确;“国有企业”材料并未涉及,排除A项;社会主义市场经济理论在这时还未提出,排除B项;材料中未反映成为城市经济体制改革的突破口,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】根据材料信息可知,《中华人民共和国民法典》重视保护民事主体的合法权益,因此单独设立人格权编,保障人们的居住需求,这体现了《中华人民共和国民法典》“以人民为中心”的立法定位,B项正确;材料没有将《中华人民共和国民法典》与其他法律进行对比,无法体现《中华人民共和国民法典》在法律体系中的基础性地位,排除A项;材料只是《中华人民共和国民法典》的部分内容,体现不出法律内容的完整性,排除C项;材料中《中华人民共和国民法典》的内容与市场经济没有必然关系,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据材料“1979年,第五届全国人大第二次会议通过关于修正《中华人民共和国宪法》的决议,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关。”可知,文革后,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关,有利于转变地方政府的职能,加强对地方的管理,A项正确;家庭联产承包责任制是在农村进行的经济体制改革,排除B项;实现工作重心的转移是十一届三中全会,排除C项;调整中央与地方权力关系,在材料信息中没有体现,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】根据材料可知,不同时期劳模的评选标准是不一样的,说明劳模精神是时代精神的生动体现,A项正确;社会主流价值观并未转变,排除B项;建国后我国一直重视精神文明建设,排除C项;劳模精神的核心是“工匠精神”,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据“《中华人民共和国婚烟法》”“《中华人民共和国土地改革法》”“《中华人民共和国工会法》”可得出新中国成立后在土地、风俗等方面制定相关的法律,树立新社会的规范,推动了新型社会关系的发展,B项正确;三大改造完成是在1956年,排除A项;材料没有涉及到民族区域自治制度,排除C项;人大制度是1954年建立的,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据材料“在《中华人民共和国民法典》编纂的过程中......广泛听取和尊重各方面的意见,10次公开征求意见,累计收到42.5万人提出的102万条意见和建议”及所学知识,可得知,广泛听取和尊重各方面的意见,是为了凝聚社会共识和吸纳各方智慧,更好地推动立法工作,C项正确;材料体现的是在《中华人民共和国民法典》编纂的过程广泛听取和尊重各方面的意见,不能彰显民法典百科全书式的特点,排除A项;材料未涉及借鉴人类法治文明建设的成果,排除B项;材料体现的是在《中华人民共和国民法典》编纂的过程广泛听取和尊重各方面的意见,是为了凝聚社会共识和吸纳各方智慧,不能体现全方位回应各族人民民生关切,排除D项。故选C项。

9.A

【详解】根据材料可知,在1954年宪法颁布后,我国的权力机关在5年内制定出730多件规范性法律文件,体现了社会主义法制基础初步建立,A项正确;材料反映了当时我国社会主义法制基础初步建立,B项不符合材料主旨,排除B项;材料未体现政治运动对法制建设的影响,排除C项;此时我国还未建立成熟完善的法律体系,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】根据“以经济建设为中心,坚持改革开放的方针政策。宪法对中央和地方的关系、分配制度、计划和市场经济、企业的经营管理自主权都作了具有中国特色的规定,并且为经济体制改革留下了很大的余地。”可得出新时期的宪法所反映的内容都与改革开放后的要求相关,体现出改革开放的时代要求,因此它也是新时期治国安邦的总章程,D项正确;正式开始是在1978年,排除A项;国有企业改革1984年全面开始,排除B项;C项与主旨无关,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】根据材料“1994年……把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进”“中共十八大提出要积极培育和践行社会主义核心价值观”,可以反映出,随着我国社会经济的发展,社会主义精神文明建设也在与时俱进,内涵在不断丰富发展,A项正确;根据材料“把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进”,反映出爱国主义教育一直被重视,排除B项;“异变”一词表述模糊,看不出社会风气到底是变好还是变坏,排除C项;提高公民文化素养主要是通过教育来提高,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】通过观察图示漫画,结合所学知识可知,使中国民事法治的未来更加前景可期,破解了“霸座”、出租房的买卖、高空坠物伤人等社会热点难点问题,充分体现了‘以人民为中心’的理念等,描绘的是2020年通过的《中华人民共和国民法典》,该法典被称为“社会生活的百科全书”,具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色,说法②③符合题意,B项正确;新时期治国安邦的总章程指的是1982年宪法,并非《民法典》,中国特色社会主义法律体系的形成是中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志,说法①④不符合题意,排除与之组合的ACD三项。故选B项。

13.D

【详解】根据所学知识①提出“长期共存,互相监督”是在1956年,②改进选举制度,实行差额选举是在1982年,③通过“具有临时宪法性质”的法律文件是在1949年,④以国家根本法的形式规定了我国实行人民代表大会制度是在1954年,按照时间排序正确的顺序是③④①②,D项正确,排除ABC项。故选D项。

14.D

【详解】根据材料“私营经济是社会主义公有制经济的补充””、“国家实行社会主义市场经济”、“公民的合法的私有财产不受侵犯”可知,新修改的宪法旨在强调私有经济的合法性,结合题干时间全部是在改革开放以后,由此可知,宪法的调整主要是为了保障中国经济由计划经济项社会主义市场经济转型,D项正确;材料没有体现增加宪法的权威性,排除A项;材料体现注重保护私有财产,没有体现注重保护公民权益,排除B项;材料没有涉及基层民主制度,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】根据所学知识,2020年通过《中华人民共和国民法典》,这部法典是新中国成立以来的第一部以法典命名的法律,在法律体系中居重要的基础性地位,D项正确;奠定了我国法制建设的基础的是是在新中国成立初期的一系列法律的制定,排除A项;形成中国特色的社会主义法律体系是2010年底,排除BC项;故选D项。

16.(1)制定的主体不同,《共同纲领》由中国人民政治协商会议制定,“五四宪法”由中国人民代表大会制定;性质不同,《共同纲领》具有临时宪法的作用,“五四宪法”是我国第一部社会主义类型的宪法;历史作用不同,《共同纲领》对新中国的各项工作起到了规范和指导作用,“五四宪法”为我国从新民主主义过渡到社会主义提供了法律保障。

(2)特点:立足国情;与时俱进;体现党和人民的意志。认识:宪法是国家的根本大法、治国安邦的总章程,其修正完善要充分体现党和人民的意志,要适应时代需要。

【详解】(1)根据材料“1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过”“1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议上通过”等信息可知,制定的主体不同,《共同纲领》由中国人民政治协商会议制定,“五四宪法”由中国人民代表大会制定;根据材料“《共同纲领》具有临时宪法的性质”“俗称‘五四宪法’宪法以国家根本大法的形式规定我国实行人民代表大会制度,并在内容上充分反映了社会主义原则和人民民主的原则”等信息可知,性质不同,《共同纲领》具有临时宪法的作用,“五四宪法”是我国第一部社会主义类型的宪法;根据材料“《共同纲领》具有临时宪法的性质,规定了政权机关的组成和新政府的军事、经济、文化教育、民族政策、外交政策。”“为我国日后宪法的修改奠定了基础”等信息可知,历史作用不同,《共同纲领》对新中国的各项工作起到了规范和指导作用,“五四宪法”为我国从新民主主义过渡到社会主义提供了法律保障。

(2)特点:根据材料“增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定”“1988年宪法修正案,允许私营经济出现,并准许土地使用权转让”等信息可知,立足国情、与时俱进;根据材料“1993年宪法修正案,正式确立了社会主义市场经济体制,并将中国共产党领导的多党合作和政治协商制度写入序言”“2018年宪法修正案,把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本大法”等信息可知,体现党和人民的意志。认识:根据材料中“八二宪法”“1988年宪法修正案”“1993年宪法修正案”“1999年宪法修正案”“2004年宪法修正案”“2018年宪法修正案”的变化情况,结合所学知识可知,宪法是国家的根本大法、治国安邦的总章程,其修正完善要充分体现党和人民的意志,要适应时代需要。

17.(1)法治思想:学习借鉴西法、批判继承传统法治遗产,中西结合;完善立法,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等适应现代化需要;研究和发展国际法维护国家权益。

原因:列强侵略,民族危机加深;中国传统法治思想和制度不适应近代社会发展需要;西方思想文化的传入和影响。

(2)特点:社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节;服务人民。

意义:“良法善治”成为人民美好生活的保障;是中国特色法治体系,为全球治理提出中国方案。

【详解】(1)思想:依据材料“认为学习西方的法律制度与思想,应根据本国的情况,有鉴别地吸收”可知,学习借鉴西法、批判继承传统法治遗产,中西结合;依据材料“引进西方的法律制度,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等国内法,应加强研究和发展国际法”可知,完善立法,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等适应现代化需要;研究和发展国际法维护国家权益。

原因:可以从近代中国民族危机加深、中国传统法治思想和制度不适应近代社会发展需要和西方思想文化传入等方面进行总结。

(2)特点:依据材料“要推动把社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节,使社会主义法治成为良法善治”可知,社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节;依据材料“努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护”可知,服务人民。

意义:结合所学知识可知,“良法善治”成为人民美好生活的保障;是中国特色法治体系,为全球治理提出中国方案。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.中华人民共和国成立以来,我国的民主制度与法律体系日趋完善。改革开放后的民主法制建设与新中国成立初期相比较,突出特点是( )

A.建立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

B.初步形成以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系

C.颁布和实施新中国第一部社会主义类型的宪法

D.以国家根本大法的形式确立人民代表大会制度

2.2020年8月11日,国家主席习近平签署主席令,决定授予在抗击新冠肺炎疫情斗争中做出杰出贡献的钟南山“共和国勋章”,授予张伯礼、张定宇、陈薇“人民英雄”的国家荣誉称号。这一决定( )

A.丰富了新时代特色理论体系 B.有利于全面提升公民的素养

C.利于中国快速战胜重大疾病 D.对精神文明建设起推动作用

3.1982年宪法在总纲中提出“在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充”并起到“市场调节的辅助作用”。同时,“允许外国的企业和其他经济组织或者个人依照中华人民共和国法律的规定在中国投资,同中国的企业或者其他经济组织进行各种形式的经济合作”。这些规定( )

A.明确了国有企业改革的方向 B.完善了社会主义市场经济的理论

C.适应了改革开放的发展战略 D.成为城市经济体制改革的突破口

4.《中华人民共和国民法典》将保护民事主体的合法权益作为首要的立法宗旨规定在第一条之中;单独设立人格权编,用以保护自然人的生命权、名誉权和隐私权等基本民事权利;增设居住权,用以满足特殊情况下人们对生活居住的需要;等等。这主要体现了《中华人民共和国民法典》( )

A.在法律体系中的基础性地位 B.“以人民为中心”的立法定位

C.在内容上具有高度的完整性 D.回应了市场经济发展的需要

5.1979年,第五届全国人大第二次会议通过关于修正《中华人民共和国宪法》的决议,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关。这一决议旨在( )

A.转变地方政府的职能 B.推广家庭联产承包责任制

C.实现工作重心的转移 D.调整中央与地方权力关系

6.在我国,劳模是时代的导向标。在20世纪我国劳模的评选标准依次是:50-60年代的“老黄牛”精神;60-70年代的“铁人”精神;80-90年代的“当代愚公”精神;进入21世纪评选的标准是“知识型、技能型、创新型”的复合人才。由此可见( )

A.劳模精神是时代精神的生动体现 B.社会主流价值观已经发生转变

C.社会主义新时期更重视精神文明 D.劳模精神的核心是“创新精神”

7.阅读下表可知,中华人民共和国成立后,这些法律的颁布( )

时间 法律 意义

1950年5月 《中华人民共和国婚烟法》 确定婚烟自由、一夫一妻、男女平等,移风易俗。

1950年6月 《中华人民共和国土地改革法》 农民成为土地的主人,封建土地制度被废除。

1950年6月 《中华人民共和国工会法》 确立劳资两利和民主原则,用协商的方法解决企业中劳资双方利益的问愿,形成新型劳资关系。

A.推动社会主义三大改造完成 B.推动了新型社会关系的发展

C.确立了民族区域自治制度 D.巩固了人民代表大会制度

8.在《中华人民共和国民法典》编纂的过程中,立法机关严格遵循科学立法、民主立法、依法立法的原则,广泛听取和尊重各方面的意见,10次公开征求意见,累计收到42.5万人提出的102万条意见和建议。这些做法,意在( )

A.彰显民法典百科全书式的特点 B.借鉴人类法治文明建设的成果

C.凝聚社会共识和吸纳各方智慧 D.全方位回应各族人民民生关切

9.在1954年宪法颁布后,我国的权力机关在不到5年内制定出包括《全国人民代表大会组织法》《《国务院组织法》《人民法院组织法》人民检察院组织法》等在内的730多件规范性法律文件。由此可知,当时我国( )

A.社会主义法制基础初步建立 B.对行政性法规制定格外重视

C.法制建设受到政治运动冲击 D.成熟完善的法律体系已形成

10.中华人民共和国1982年宪法以根本法的形式明确了以经济建设为中心,坚持改革开放的方针政策。宪法对中央和地方的关系、分配制度、计划和市场经济、企业的经营管理自主权都作了具有中国特色的规定,并且为经济体制改革留下了很大的余地。这表明1982年宪法( )

A.成为经济体制改革正式开始的宣言书

B.把增强企业的活力作为改革的中心

C.奠定了现代中国民主政治建设的基础

D.体现了改革开放新时期的时代要求

11.1994年,中共中央先后颁布了《爱国主义教育实施纲要》《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》,把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进;中共十八大提出要积极培育和践行社会主义核心价值观。这体现了社会主义精神文明建设( )

A.紧跟时代发展步伐 B.弱化爱国主义教育

C.推动社会风气异变 D.提高公民文化素养

12.下图的漫画是我国现代某法典的宣传画。人民论坛网这样评价它:……中国民事法治的未来将更加前景可期。遭遇“霸座”怎么治、出租房的房东要卖房怎么解、高空坠物伤人怎么办等百姓所忧所盼的社会热点难点问题的破解,充分体现了‘以人民为中心’的理念。该法典( )

①是新时期治国安邦的总章程

②被称为“社会生活的百科全书”

③具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色

④是中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

13.党的二十大报告作出“发展全过程人民民主”的重大战略部署。发展全过程人民民主的出发点和落脚点都是为了实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益,为中国式现代化发挥更大能效。下列关于我国民主政治发展的重大实践,按时序排列正确的是( )

①提出“长期共存,互相监督”

②改进选举制度,实行差额选举

③通过“具有临时宪法性质”的法律文件

④以国家根本法的形式规定了我国实行人民代表大会制度

A.①②③④ B.②③④① C.③②①④ D.③④①②

14.下表是1988~2004年“八二宪法”的修改内容(部分)。

时间 会议 内容

1988 七届全国人大一次会议 增加“私营经济是社会主义公有制经济的补充”

1993 八届全国人大一次会议 增加“国家实行社会主义市场经济”

1999 九届全国人大二次会议 增加“实行依法治国,建设社会主义法治国家”

2004 十届全国人大二次会议 增加“公民的合法的私有财产不受侵犯”

据此可知,“八二宪法”的这一系列修改( )A.提升了宪法的权威性 B.旨在保护公民权益

C.完善了基层民主制度 D.保障了经济的转型

15.如表是改革开放以来,我国法治建设进程中的大事件。下列事件与意义关系对应最准确的一组是( )

序号 大事件 意义

① 第一届全国人民代表大会召开 初步奠定了我国法制建设的基础

② 十一—届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究"的法制建设方针 形成了中国特色的社会主义法律体系

③ 中共十五大提出将“建设社会主义法制国家"改为“建设社会主义法治国家” 形成了中国特色的社会主义法律体系

④ 2020年通过《中华人民共和国民法典》 新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居基础性地位

A.① B.② C.③ D.④

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料

名称 主要内容

《中国人民政治协商会议共同纲领》 1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过。《共同纲领》具有临时宪法的性质,规定了政权机关的组成和新政府的军事、经济、文化教育、民族政策、外交政策。

《中华人民共和国宪法》 1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议上通过,俗称“五四宪法”宪法以国家根本大法的形式规定我国实行人民代表大会制度,并在内容上充分反映了社会主义原则和人民民主的原则,为我国日后宪法的修改奠定了基础。

1982年12月,五届全国人大五次会议上正式通过并颁布,俗称“八二宪法”。这部宪法继承和发展了五四宪法的基本原则,增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定。

1988年宪法修正案,允许私营经济出现,并准许土地使用权转让;1993年宪法修正案,正式确立了社会主义市场经济体制,并将中国共产党领导的多党合作和政治协商制度写入序言;1999年宪法修正案进一步提高了私有经济地位;2004年宪法修正案,将“国家尊重和保障人权”的说法写人宪法;2018年宪法修正案,把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本大法。

——据中国人大网站资料整理

(1)根据材料并结合所学知识,指出《共同纲领》与“五四宪法”的主要差异。

(2)根据材料并结合所学知识,分析《中华人民共和国宪法》制定和不断修正所体现的特点,并谈谈你对我国宪法不断修正完善的认识。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:梁启超积极主张向西方学习,但他反对照搬,认为学习西方的法律制度与思想,应根据本国的情况,有鉴别地吸收。“万不能将他社会之思想全部移植,最少亦要从本社会遗传共业上为自然的浚发与合理的箴砭洗炼。”“采西人之意,行中国之法”,或“采西人之法,行中国之意”,走中法与西法相结合的道路。梁启超认为,中国不仅要引进西方的法律学说,而且要引进西方的法律制度,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等国内法,应加强研究和发展国际法。

——摘编自刘新《梁启超法治思想研究》

材料二:2018年,习近平在中央全面依法治国委员会第一次会议上指出:“要推动把社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节,使社会主义法治成为良法善治。”坚持把社会主义核心价值观融入立法,努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护;把社会主义核心价值观融入执法和司法,坚持严格执法、弘扬真善美、打击假恶丑,坚持公正司法、发挥司法定分止争、惩恶扬善功能;按照社会主义核心价值观的基本要求,健全各行各业规章制度,完善市民公约、乡规民约、学生守则等行为准则,使社会主义核心价值观成为人们日常工作生活的基本遵循,努力形成良好的社会风尚和社会秩序。良法善治的法治中国与人民的美好生活交相辉映,成为中国之治最靓丽的风景线。

——摘编自张文显《论中国式法治现代化新道路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括梁启超的法治思想并分析其产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新时代“良法善治”的特点和意义。

参考答案:

1.B

【详解】结合所学内容可知,改革开放后的民主法制建设与新中国成立初期相比较,突出特点是初步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,B项正确;建立中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是在改革开放以前,排除A项;颁布和实施新中国第一部社会主义类型的宪法是在改革开放以前,排除C项;以国家根本大法的形式确立人民代表大会制度是在改革开放以前,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】“授予在抗击新冠肺炎疫情斗争中做出杰出贡献的”人士“人民英雄”的国家荣誉称号,有利于弘扬他们忠诚、担当、奉献的崇高品质,对精神文明建设起推动作用,D项正确;国家荣誉称号的授予与新时代特色理论体系无关,排除A项;B、C项表述过于绝对,排除B、C项。故选D项。

3.C

【详解】根据材料“1982年宪法......在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充......允许外国的企业和其他经济组织或者个人依照中华人民共和国法律的规定在中国投资,同中国的企业或者其他经济组织进行各种形式的经济合作”结合所学知识可知,国家的这些规定适应了改革开放以经济建设为中心的要求,适应了改革开放的发展战略,C项正确;“国有企业”材料并未涉及,排除A项;社会主义市场经济理论在这时还未提出,排除B项;材料中未反映成为城市经济体制改革的突破口,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】根据材料信息可知,《中华人民共和国民法典》重视保护民事主体的合法权益,因此单独设立人格权编,保障人们的居住需求,这体现了《中华人民共和国民法典》“以人民为中心”的立法定位,B项正确;材料没有将《中华人民共和国民法典》与其他法律进行对比,无法体现《中华人民共和国民法典》在法律体系中的基础性地位,排除A项;材料只是《中华人民共和国民法典》的部分内容,体现不出法律内容的完整性,排除C项;材料中《中华人民共和国民法典》的内容与市场经济没有必然关系,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据材料“1979年,第五届全国人大第二次会议通过关于修正《中华人民共和国宪法》的决议,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关。”可知,文革后,将地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,作为地方各级人民代表大会的执行机关和地方各级国家行政机关,有利于转变地方政府的职能,加强对地方的管理,A项正确;家庭联产承包责任制是在农村进行的经济体制改革,排除B项;实现工作重心的转移是十一届三中全会,排除C项;调整中央与地方权力关系,在材料信息中没有体现,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】根据材料可知,不同时期劳模的评选标准是不一样的,说明劳模精神是时代精神的生动体现,A项正确;社会主流价值观并未转变,排除B项;建国后我国一直重视精神文明建设,排除C项;劳模精神的核心是“工匠精神”,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据“《中华人民共和国婚烟法》”“《中华人民共和国土地改革法》”“《中华人民共和国工会法》”可得出新中国成立后在土地、风俗等方面制定相关的法律,树立新社会的规范,推动了新型社会关系的发展,B项正确;三大改造完成是在1956年,排除A项;材料没有涉及到民族区域自治制度,排除C项;人大制度是1954年建立的,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据材料“在《中华人民共和国民法典》编纂的过程中......广泛听取和尊重各方面的意见,10次公开征求意见,累计收到42.5万人提出的102万条意见和建议”及所学知识,可得知,广泛听取和尊重各方面的意见,是为了凝聚社会共识和吸纳各方智慧,更好地推动立法工作,C项正确;材料体现的是在《中华人民共和国民法典》编纂的过程广泛听取和尊重各方面的意见,不能彰显民法典百科全书式的特点,排除A项;材料未涉及借鉴人类法治文明建设的成果,排除B项;材料体现的是在《中华人民共和国民法典》编纂的过程广泛听取和尊重各方面的意见,是为了凝聚社会共识和吸纳各方智慧,不能体现全方位回应各族人民民生关切,排除D项。故选C项。

9.A

【详解】根据材料可知,在1954年宪法颁布后,我国的权力机关在5年内制定出730多件规范性法律文件,体现了社会主义法制基础初步建立,A项正确;材料反映了当时我国社会主义法制基础初步建立,B项不符合材料主旨,排除B项;材料未体现政治运动对法制建设的影响,排除C项;此时我国还未建立成熟完善的法律体系,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】根据“以经济建设为中心,坚持改革开放的方针政策。宪法对中央和地方的关系、分配制度、计划和市场经济、企业的经营管理自主权都作了具有中国特色的规定,并且为经济体制改革留下了很大的余地。”可得出新时期的宪法所反映的内容都与改革开放后的要求相关,体现出改革开放的时代要求,因此它也是新时期治国安邦的总章程,D项正确;正式开始是在1978年,排除A项;国有企业改革1984年全面开始,排除B项;C项与主旨无关,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】根据材料“1994年……把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进”“中共十八大提出要积极培育和践行社会主义核心价值观”,可以反映出,随着我国社会经济的发展,社会主义精神文明建设也在与时俱进,内涵在不断丰富发展,A项正确;根据材料“把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进”,反映出爱国主义教育一直被重视,排除B项;“异变”一词表述模糊,看不出社会风气到底是变好还是变坏,排除C项;提高公民文化素养主要是通过教育来提高,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】通过观察图示漫画,结合所学知识可知,使中国民事法治的未来更加前景可期,破解了“霸座”、出租房的买卖、高空坠物伤人等社会热点难点问题,充分体现了‘以人民为中心’的理念等,描绘的是2020年通过的《中华人民共和国民法典》,该法典被称为“社会生活的百科全书”,具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色,说法②③符合题意,B项正确;新时期治国安邦的总章程指的是1982年宪法,并非《民法典》,中国特色社会主义法律体系的形成是中国特色社会主义制度逐步走向成熟的重要标志,说法①④不符合题意,排除与之组合的ACD三项。故选B项。

13.D

【详解】根据所学知识①提出“长期共存,互相监督”是在1956年,②改进选举制度,实行差额选举是在1982年,③通过“具有临时宪法性质”的法律文件是在1949年,④以国家根本法的形式规定了我国实行人民代表大会制度是在1954年,按照时间排序正确的顺序是③④①②,D项正确,排除ABC项。故选D项。

14.D

【详解】根据材料“私营经济是社会主义公有制经济的补充””、“国家实行社会主义市场经济”、“公民的合法的私有财产不受侵犯”可知,新修改的宪法旨在强调私有经济的合法性,结合题干时间全部是在改革开放以后,由此可知,宪法的调整主要是为了保障中国经济由计划经济项社会主义市场经济转型,D项正确;材料没有体现增加宪法的权威性,排除A项;材料体现注重保护私有财产,没有体现注重保护公民权益,排除B项;材料没有涉及基层民主制度,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】根据所学知识,2020年通过《中华人民共和国民法典》,这部法典是新中国成立以来的第一部以法典命名的法律,在法律体系中居重要的基础性地位,D项正确;奠定了我国法制建设的基础的是是在新中国成立初期的一系列法律的制定,排除A项;形成中国特色的社会主义法律体系是2010年底,排除BC项;故选D项。

16.(1)制定的主体不同,《共同纲领》由中国人民政治协商会议制定,“五四宪法”由中国人民代表大会制定;性质不同,《共同纲领》具有临时宪法的作用,“五四宪法”是我国第一部社会主义类型的宪法;历史作用不同,《共同纲领》对新中国的各项工作起到了规范和指导作用,“五四宪法”为我国从新民主主义过渡到社会主义提供了法律保障。

(2)特点:立足国情;与时俱进;体现党和人民的意志。认识:宪法是国家的根本大法、治国安邦的总章程,其修正完善要充分体现党和人民的意志,要适应时代需要。

【详解】(1)根据材料“1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过”“1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议上通过”等信息可知,制定的主体不同,《共同纲领》由中国人民政治协商会议制定,“五四宪法”由中国人民代表大会制定;根据材料“《共同纲领》具有临时宪法的性质”“俗称‘五四宪法’宪法以国家根本大法的形式规定我国实行人民代表大会制度,并在内容上充分反映了社会主义原则和人民民主的原则”等信息可知,性质不同,《共同纲领》具有临时宪法的作用,“五四宪法”是我国第一部社会主义类型的宪法;根据材料“《共同纲领》具有临时宪法的性质,规定了政权机关的组成和新政府的军事、经济、文化教育、民族政策、外交政策。”“为我国日后宪法的修改奠定了基础”等信息可知,历史作用不同,《共同纲领》对新中国的各项工作起到了规范和指导作用,“五四宪法”为我国从新民主主义过渡到社会主义提供了法律保障。

(2)特点:根据材料“增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定”“1988年宪法修正案,允许私营经济出现,并准许土地使用权转让”等信息可知,立足国情、与时俱进;根据材料“1993年宪法修正案,正式确立了社会主义市场经济体制,并将中国共产党领导的多党合作和政治协商制度写入序言”“2018年宪法修正案,把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本大法”等信息可知,体现党和人民的意志。认识:根据材料中“八二宪法”“1988年宪法修正案”“1993年宪法修正案”“1999年宪法修正案”“2004年宪法修正案”“2018年宪法修正案”的变化情况,结合所学知识可知,宪法是国家的根本大法、治国安邦的总章程,其修正完善要充分体现党和人民的意志,要适应时代需要。

17.(1)法治思想:学习借鉴西法、批判继承传统法治遗产,中西结合;完善立法,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等适应现代化需要;研究和发展国际法维护国家权益。

原因:列强侵略,民族危机加深;中国传统法治思想和制度不适应近代社会发展需要;西方思想文化的传入和影响。

(2)特点:社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节;服务人民。

意义:“良法善治”成为人民美好生活的保障;是中国特色法治体系,为全球治理提出中国方案。

【详解】(1)思想:依据材料“认为学习西方的法律制度与思想,应根据本国的情况,有鉴别地吸收”可知,学习借鉴西法、批判继承传统法治遗产,中西结合;依据材料“引进西方的法律制度,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等国内法,应加强研究和发展国际法”可知,完善立法,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等适应现代化需要;研究和发展国际法维护国家权益。

原因:可以从近代中国民族危机加深、中国传统法治思想和制度不适应近代社会发展需要和西方思想文化传入等方面进行总结。

(2)特点:依据材料“要推动把社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节,使社会主义法治成为良法善治”可知,社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节;依据材料“努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护”可知,服务人民。

意义:结合所学知识可知,“良法善治”成为人民美好生活的保障;是中国特色法治体系,为全球治理提出中国方案。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理