第10课 辽夏金元的统治 课件(共24张ppt)2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(共24张ppt)2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第10课 辽夏金元的统治

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

多民族政权并立·元朝大一统重建

目 录

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

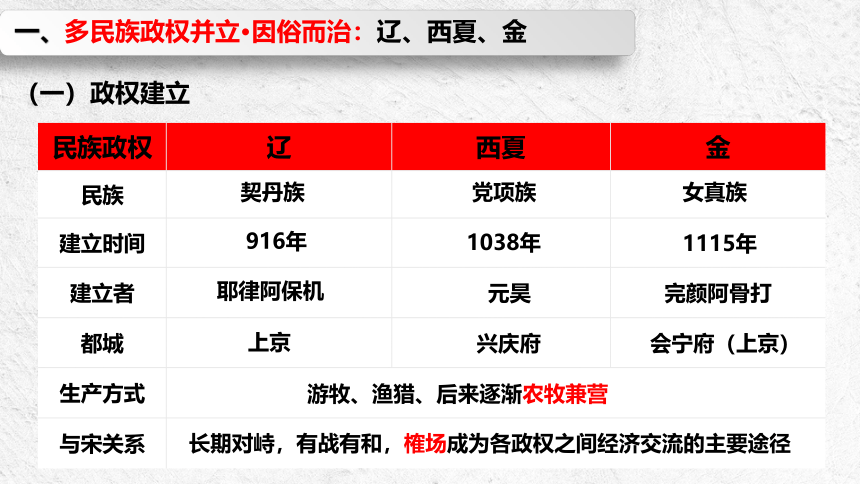

(一)政权建立

民族政权 辽 西夏 金

民族

建立时间

建立者

都城

生产方式 与宋关系 一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

契丹族

916年

耶律阿保机

上京

党项族

1038年

元昊

完颜阿骨打

兴庆府

会宁府(上京)

1115年

女真族

游牧、渔猎、后来逐渐农牧兼营

长期对峙,有战有和,榷场成为各政权之间经济交流的主要途径

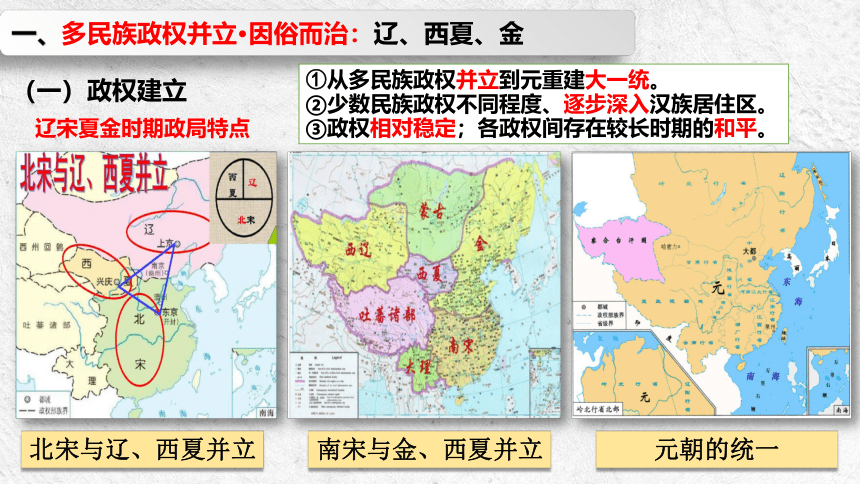

北宋与辽、西夏并立

南宋与金、西夏并立

元朝的统一

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

①从多民族政权并立到元重建大一统。

②少数民族政权不同程度、逐步深入汉族居住区。

③政权相对稳定;各政权间存在较长时期的和平。

(一)政权建立

辽宋夏金时期政局特点

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

(二)制度建设

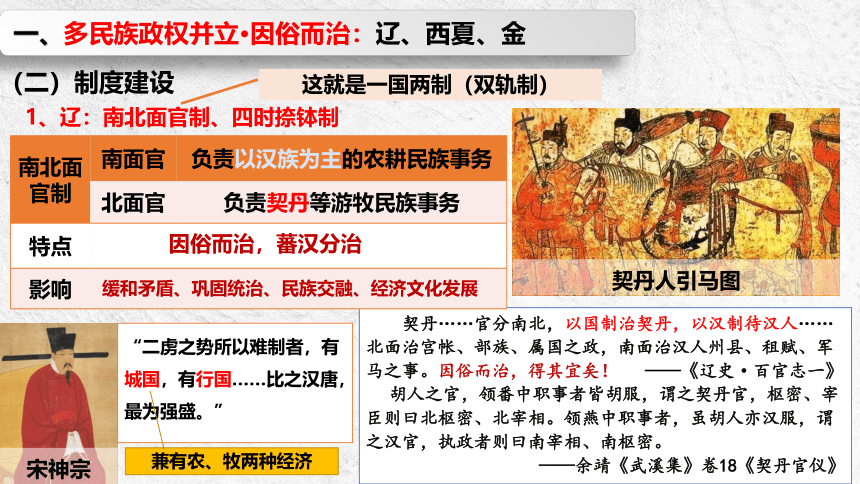

1、辽:南北面官制、四时捺钵制

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣! ——《辽史·百官志一》

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷18《契丹官仪》

“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉唐,最为强盛。”

兼有农、牧两种经济

南北面官制 南面官 负责以汉族为主的农耕民族事务

北面官 负责契丹等游牧民族事务

特点 影响 因俗而治,蕃汉分治

契丹人引马图

宋神宗

这就是一国两制(双轨制)

缓和矛盾、巩固统治、民族交融、经济文化发展

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

(二)制度建设

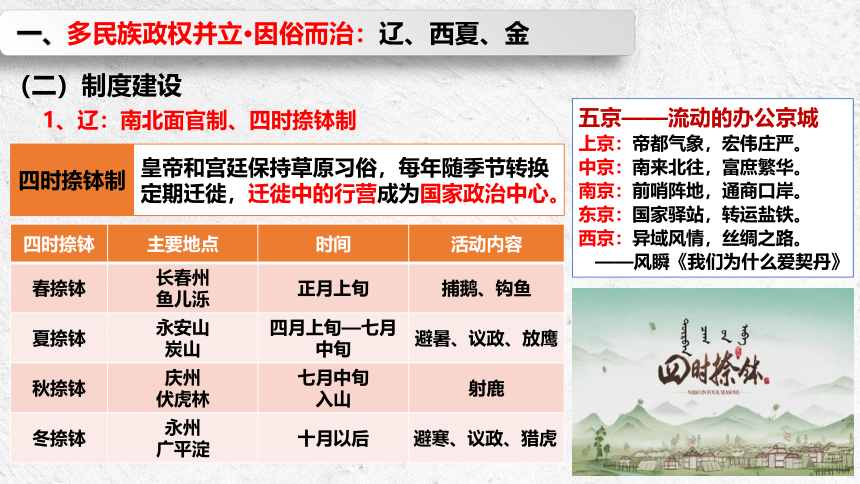

1、辽:南北面官制、四时捺钵制

四时捺钵制 皇帝和宫廷保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙,迁徙中的行营成为国家政治中心。

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州 伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州 广平淀 十月以后 避寒、议政、猎虎

五京——流动的办公京城

上京:帝都气象,宏伟庄严。

中京:南来北往,富庶繁华。

南京:前哨阵地,通商口岸。

东京:国家驿站,转运盐铁。

西京:异域风情,丝绸之路。

——风瞬《我们为什么爱契丹》

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

(二)制度建设

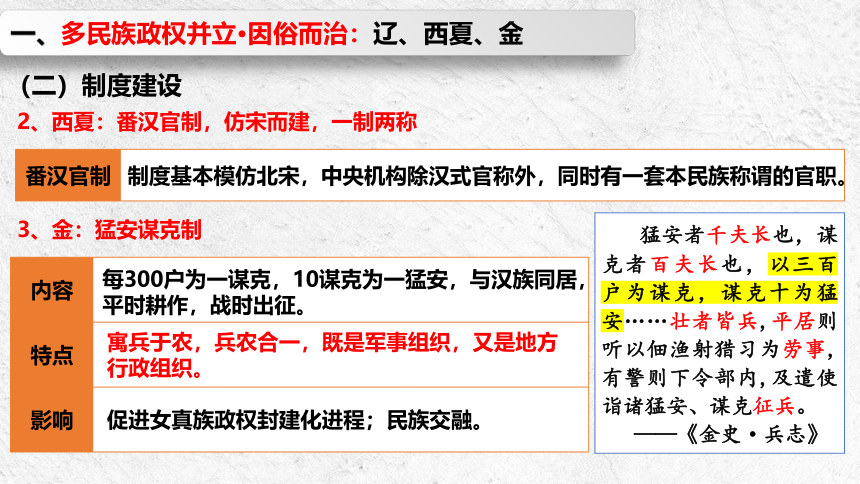

2、西夏:番汉官制,仿宋而建,一制两称

番汉官制 制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官职。

3、金:猛安谋克制

内容

特点

影响

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

每300户为一谋克,10谋克为一猛安,与汉族同居,平时耕作,战时出征。

寓兵于农,兵农合一,既是军事组织,又是地方行政组织。

促进女真族政权封建化进程;民族交融。

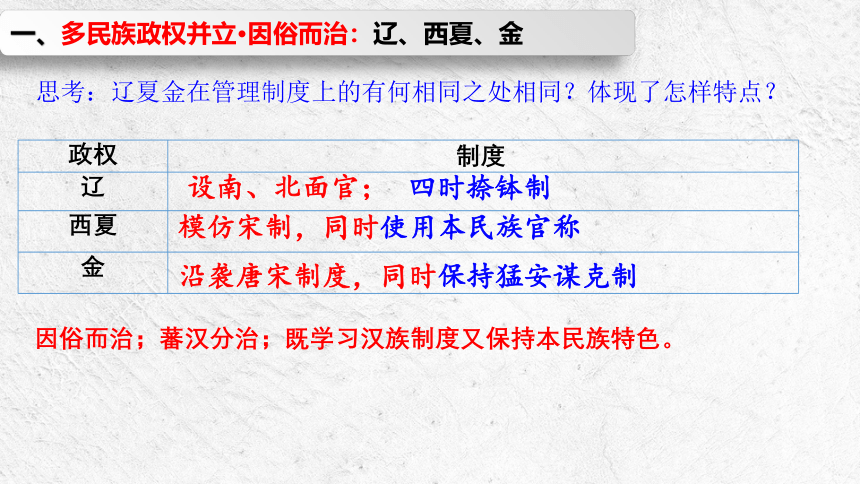

思考:辽夏金在管理制度上的有何相同之处相同?体现了怎样特点?

政权 制度

辽

西夏

金

因俗而治;蕃汉分治;既学习汉族制度又保持本民族特色。

设南、北面官;

四时捺钵制

模仿宋制,同时使用本民族官称

沿袭唐宋制度,同时保持猛安谋克制

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

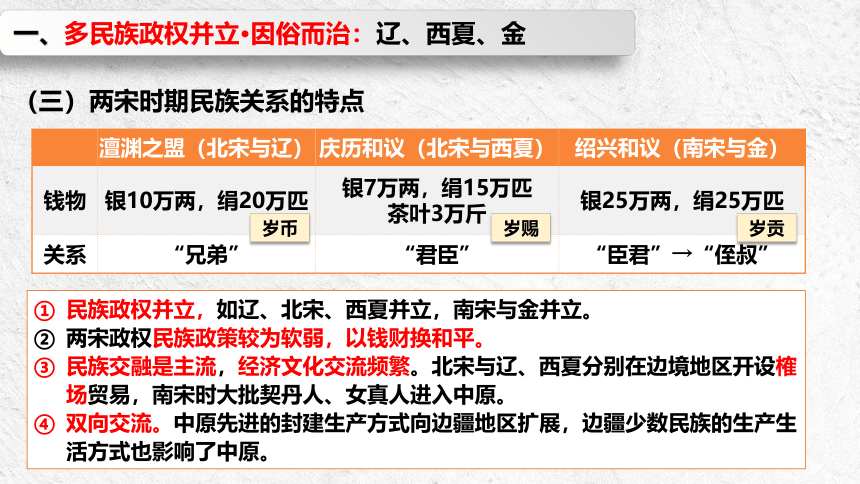

(三)两宋时期民族关系的特点

澶渊之盟(北宋与辽) 庆历和议(北宋与西夏) 绍兴和议(南宋与金)

钱物 银10万两,绢20万匹 银7万两,绢15万匹 茶叶3万斤 银25万两,绢25万匹

关系 “兄弟” “君臣” “臣君”→“侄叔”

岁币

岁赐

岁贡

民族政权并立,如辽、北宋、西夏并立,南宋与金并立。

两宋政权民族政策较为软弱,以钱财换和平。

民族交融是主流,经济文化交流频繁。北宋与辽、西夏分别在边境地区开设榷场贸易,南宋时大批契丹人、女真人进入中原。

双向交流。中原先进的封建生产方式向边疆地区扩展,边疆少数民族的生产生活方式也影响了中原。

元朝大一统重建·因地制宜

—— 元朝统一

1206

统一蒙古

1218灭西辽

1227灭西夏

1234

灭金朝

收复吐蕃

兼并云南

西征

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(一)统一历程

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

定都大都 1260年,忽必烈即位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都为首都。

改号大元 1271年,元世祖忽必烈定国号为大元。其他地区形成四大汗国,在名义上尊元朝为宗主国。

完成统一 1276年,元朝占领南宋都城临安。1279年,崖山之役击败南宋余部,完成统一。

元朝以前的中国历史,包括汉唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方政权的影响,中国在变成了“大中国”。

——张帆《元朝开启了“大中国”时代》

(二)巩固统一的措施

1、筑驿道,设立驿站运输官府物资、急递铺传递公文。

据统计,元朝全国1119处驿站共约有驿马45000匹。在东北的哈儿宾(即今哈尔滨)地区则有狗站15处,供应驿狗3000只。

——环球信息网

元制站赤者,驿传之译名也。盖以通达边情,布宣号令,古人所谓置邮而传命,未有重于此者焉。凡站,陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟。…………于是四方往来之使,止则有馆舍,顿则有供帐,饥渴则有饮食,而梯航毕达,海宇会同。 ——《辽史·兵志四》

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(二)巩固统一的措施

2、政治制度

中央:一省二院制

宣政院

皇帝

枢密院

中书省

御史台

地方:行省制

边疆管理

吐蕃:宣政院

军事

行政

监察

吐蕃

西域:北庭都元帅府、宣慰司(军务)

台湾:设澎湖巡检司(行政管理职能)

中书省

澎湖巡检司

宣政院

因地制宜,多元一体(边疆管理呈现出与内地一体化的趋向)

十大行省

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(二)巩固统一的措施

重点突破:行省制度

1、目的

改变地方无权、人浮于事的局面

对幅员辽阔的疆域进行有效统治

2、内容

中书省直接管理河北、陕西、山东

地方设行中书省,下设路府州县

管理

权力

拥有政治、经济、军事大权;

权大而不专,行使权力时受中书省节制

“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。”

——《元史·百官志七》

各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。……为保证行省官员尽职,除由监察机构进行监督外,元廷还采取了省官互迁和奉旨宣抚的方法。

——白钢《中国政治制度史》

权大而不专,受中书省节制

行省权力

本省行政

军事:统辖地方军队

财政:可留三分税收

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(二)巩固统一的措施

3、特点

犬牙交错

双重性(性质):既是中央派出机构,又是地方最高行政机构。

制度创新:中央集权和地方分权的有效结合

4、意义

辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率。

加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

促进了边疆少数民族地区政治、经济、文化的发展。

是我国省制的开端,中国古代地方行政制度的重大变革。

重点突破:行省制度

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

消除地方割据称雄的地理条件,削弱经济联系、文化认同感,加强了中央集权

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(1)民族交融:

①表现:a.蒙古族:铁木真统一草原后逐渐形成。 元朝时大量迁入中原,同汉族杂居相处。

b.回回(回族前身):来自中亚、西

亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,

同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处,

不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成。

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回

②影响:元朝的人口流动,促进了各族经济、文化的发展

和交融。

(三)民族关系

(2)民族歧视和压迫政策——“四等人制”(以下四等能做区分即可)

第一等——蒙古人——蒙古族

第二等——色目人——蒙古以外的西北、西域各族人,包括原西夏人、

畏兀儿人、回回等

第三等——汉人——北方的汉族和契丹、女真等族

第四等——南人——原南宋统治区的居民

四等人制

汉文化接受程度越高的民族,地位越低

2、民族政策:“四等人制”

(三)民族关系

内容

特点

影响

保障蒙古贵族的政治利益

对不同民族采取差别对待措施

民族交往交融进一步发展

民族矛盾更加尖锐

(四)评价元之大一统

积极

①政治:加强对地方尤其是边疆的管理,巩固统一的多民族国家;

②经济:形成全国交通网络,便利经济文化交流;

③民族:推动了民族交往交流交融,也融合形成新的民族。

消极:“四等人制”加剧了民族矛盾,加速元的灭亡。

明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。

——易中天《易中天中华史》

没有元朝开创的新型国家建构模式,就没有今天中国的辽阔疆域。

——姜鹏、李静《五万年中国简史》

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

大中国

地域之大

民族之大

文明之大

1、“辽朝并非匈奴、突厥一类纯粹游牧帝国,亦不像北魏那样完全移入中原农业区,而是一个半游牧半农耕社会,兼有两种不同的社会经济形态,并且两种形态在国家经济生活中所占比重大致相当”。基于此,辽朝在政治制度上实行了( )

A.南北面官制 B.猛安谋克制

C.羁縻府州制 D.行中书省制

2、崖山之战,这一年是公元1279年,是我国历史上一个划时代的年份,从此我国从一个“小中国”演变成为了一个“大中国”。对此理解最准确的一项是( )

A.那时是中国历史上疆域最辽阔的朝代

B.那时中国形成回族等众多新民族

C.那时中国农耕游牧民族和谐相处

D.那时中华民族多元一体相互交融

课堂练习

3.学者周振鹤说:“(元朝行省)无视历

来与划界密切相关的几条最重要的山川边

界——秦岭、淮河、南岭、太行山的存

在……湖广行省以湖南、湖北为主体,而

又越过南岭有广西。”观察下图可知湖广

行省的布局

A.以山川形便为基本原则

B.囊括了自然和人文差异很大的区域

C.不利于中央对地方的管理

D.增强了元朝在国防和经济上的实力

课堂练习

重点

课堂小结

辽夏金元的统治

多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

政权建立

辽、西夏、金(表格)

统一历程

辽:南北面官制、四时捺钵制

重难点

西夏:番汉官制,仿宋而建,

一制两称

金:猛安谋克制

制度建设

两宋时期民族关系的特点

元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

巩固统一的措施

民族关系

评价元之大一统

”四等人制“

课堂小结

一种趋势:少数民族封建化

两大时代特征:由中原政权和少数民族政权并立到国家统一;

民族交融加强

两大并立:北宋与辽、西夏并立;南宋与金、西夏并立

四大少数民族政权:辽、西夏、金、元

2.特点

犬牙交错

双重性(性质):既是中央派出机构,又是地方最高行政机构。

制度创新:中央集权和地方分权的有效结合

3.意义

辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率。

加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

促进了边疆少数民族地区政治、经济、文化的发展。

是我国省制的开端,中国古代地方行政制度的重大变革。

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

拥有政治、经济、军事大权;

权大而不专,行使权力时受中书省节制

1.行省权力

第10课 辽夏金元的统治

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

多民族政权并立·元朝大一统重建

目 录

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(一)政权建立

民族政权 辽 西夏 金

民族

建立时间

建立者

都城

生产方式 与宋关系 一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

契丹族

916年

耶律阿保机

上京

党项族

1038年

元昊

完颜阿骨打

兴庆府

会宁府(上京)

1115年

女真族

游牧、渔猎、后来逐渐农牧兼营

长期对峙,有战有和,榷场成为各政权之间经济交流的主要途径

北宋与辽、西夏并立

南宋与金、西夏并立

元朝的统一

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

①从多民族政权并立到元重建大一统。

②少数民族政权不同程度、逐步深入汉族居住区。

③政权相对稳定;各政权间存在较长时期的和平。

(一)政权建立

辽宋夏金时期政局特点

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

(二)制度建设

1、辽:南北面官制、四时捺钵制

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣! ——《辽史·百官志一》

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷18《契丹官仪》

“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉唐,最为强盛。”

兼有农、牧两种经济

南北面官制 南面官 负责以汉族为主的农耕民族事务

北面官 负责契丹等游牧民族事务

特点 影响 因俗而治,蕃汉分治

契丹人引马图

宋神宗

这就是一国两制(双轨制)

缓和矛盾、巩固统治、民族交融、经济文化发展

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

(二)制度建设

1、辽:南北面官制、四时捺钵制

四时捺钵制 皇帝和宫廷保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙,迁徙中的行营成为国家政治中心。

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州 伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州 广平淀 十月以后 避寒、议政、猎虎

五京——流动的办公京城

上京:帝都气象,宏伟庄严。

中京:南来北往,富庶繁华。

南京:前哨阵地,通商口岸。

东京:国家驿站,转运盐铁。

西京:异域风情,丝绸之路。

——风瞬《我们为什么爱契丹》

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

(二)制度建设

2、西夏:番汉官制,仿宋而建,一制两称

番汉官制 制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官职。

3、金:猛安谋克制

内容

特点

影响

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

每300户为一谋克,10谋克为一猛安,与汉族同居,平时耕作,战时出征。

寓兵于农,兵农合一,既是军事组织,又是地方行政组织。

促进女真族政权封建化进程;民族交融。

思考:辽夏金在管理制度上的有何相同之处相同?体现了怎样特点?

政权 制度

辽

西夏

金

因俗而治;蕃汉分治;既学习汉族制度又保持本民族特色。

设南、北面官;

四时捺钵制

模仿宋制,同时使用本民族官称

沿袭唐宋制度,同时保持猛安谋克制

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

(三)两宋时期民族关系的特点

澶渊之盟(北宋与辽) 庆历和议(北宋与西夏) 绍兴和议(南宋与金)

钱物 银10万两,绢20万匹 银7万两,绢15万匹 茶叶3万斤 银25万两,绢25万匹

关系 “兄弟” “君臣” “臣君”→“侄叔”

岁币

岁赐

岁贡

民族政权并立,如辽、北宋、西夏并立,南宋与金并立。

两宋政权民族政策较为软弱,以钱财换和平。

民族交融是主流,经济文化交流频繁。北宋与辽、西夏分别在边境地区开设榷场贸易,南宋时大批契丹人、女真人进入中原。

双向交流。中原先进的封建生产方式向边疆地区扩展,边疆少数民族的生产生活方式也影响了中原。

元朝大一统重建·因地制宜

—— 元朝统一

1206

统一蒙古

1218灭西辽

1227灭西夏

1234

灭金朝

收复吐蕃

兼并云南

西征

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(一)统一历程

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

定都大都 1260年,忽必烈即位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都为首都。

改号大元 1271年,元世祖忽必烈定国号为大元。其他地区形成四大汗国,在名义上尊元朝为宗主国。

完成统一 1276年,元朝占领南宋都城临安。1279年,崖山之役击败南宋余部,完成统一。

元朝以前的中国历史,包括汉唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方政权的影响,中国在变成了“大中国”。

——张帆《元朝开启了“大中国”时代》

(二)巩固统一的措施

1、筑驿道,设立驿站运输官府物资、急递铺传递公文。

据统计,元朝全国1119处驿站共约有驿马45000匹。在东北的哈儿宾(即今哈尔滨)地区则有狗站15处,供应驿狗3000只。

——环球信息网

元制站赤者,驿传之译名也。盖以通达边情,布宣号令,古人所谓置邮而传命,未有重于此者焉。凡站,陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟。…………于是四方往来之使,止则有馆舍,顿则有供帐,饥渴则有饮食,而梯航毕达,海宇会同。 ——《辽史·兵志四》

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(二)巩固统一的措施

2、政治制度

中央:一省二院制

宣政院

皇帝

枢密院

中书省

御史台

地方:行省制

边疆管理

吐蕃:宣政院

军事

行政

监察

吐蕃

西域:北庭都元帅府、宣慰司(军务)

台湾:设澎湖巡检司(行政管理职能)

中书省

澎湖巡检司

宣政院

因地制宜,多元一体(边疆管理呈现出与内地一体化的趋向)

十大行省

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(二)巩固统一的措施

重点突破:行省制度

1、目的

改变地方无权、人浮于事的局面

对幅员辽阔的疆域进行有效统治

2、内容

中书省直接管理河北、陕西、山东

地方设行中书省,下设路府州县

管理

权力

拥有政治、经济、军事大权;

权大而不专,行使权力时受中书省节制

“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。”

——《元史·百官志七》

各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。……为保证行省官员尽职,除由监察机构进行监督外,元廷还采取了省官互迁和奉旨宣抚的方法。

——白钢《中国政治制度史》

权大而不专,受中书省节制

行省权力

本省行政

军事:统辖地方军队

财政:可留三分税收

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(二)巩固统一的措施

3、特点

犬牙交错

双重性(性质):既是中央派出机构,又是地方最高行政机构。

制度创新:中央集权和地方分权的有效结合

4、意义

辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率。

加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

促进了边疆少数民族地区政治、经济、文化的发展。

是我国省制的开端,中国古代地方行政制度的重大变革。

重点突破:行省制度

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

消除地方割据称雄的地理条件,削弱经济联系、文化认同感,加强了中央集权

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

(1)民族交融:

①表现:a.蒙古族:铁木真统一草原后逐渐形成。 元朝时大量迁入中原,同汉族杂居相处。

b.回回(回族前身):来自中亚、西

亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,

同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处,

不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成。

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回

②影响:元朝的人口流动,促进了各族经济、文化的发展

和交融。

(三)民族关系

(2)民族歧视和压迫政策——“四等人制”(以下四等能做区分即可)

第一等——蒙古人——蒙古族

第二等——色目人——蒙古以外的西北、西域各族人,包括原西夏人、

畏兀儿人、回回等

第三等——汉人——北方的汉族和契丹、女真等族

第四等——南人——原南宋统治区的居民

四等人制

汉文化接受程度越高的民族,地位越低

2、民族政策:“四等人制”

(三)民族关系

内容

特点

影响

保障蒙古贵族的政治利益

对不同民族采取差别对待措施

民族交往交融进一步发展

民族矛盾更加尖锐

(四)评价元之大一统

积极

①政治:加强对地方尤其是边疆的管理,巩固统一的多民族国家;

②经济:形成全国交通网络,便利经济文化交流;

③民族:推动了民族交往交流交融,也融合形成新的民族。

消极:“四等人制”加剧了民族矛盾,加速元的灭亡。

明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。

——易中天《易中天中华史》

没有元朝开创的新型国家建构模式,就没有今天中国的辽阔疆域。

——姜鹏、李静《五万年中国简史》

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

大中国

地域之大

民族之大

文明之大

1、“辽朝并非匈奴、突厥一类纯粹游牧帝国,亦不像北魏那样完全移入中原农业区,而是一个半游牧半农耕社会,兼有两种不同的社会经济形态,并且两种形态在国家经济生活中所占比重大致相当”。基于此,辽朝在政治制度上实行了( )

A.南北面官制 B.猛安谋克制

C.羁縻府州制 D.行中书省制

2、崖山之战,这一年是公元1279年,是我国历史上一个划时代的年份,从此我国从一个“小中国”演变成为了一个“大中国”。对此理解最准确的一项是( )

A.那时是中国历史上疆域最辽阔的朝代

B.那时中国形成回族等众多新民族

C.那时中国农耕游牧民族和谐相处

D.那时中华民族多元一体相互交融

课堂练习

3.学者周振鹤说:“(元朝行省)无视历

来与划界密切相关的几条最重要的山川边

界——秦岭、淮河、南岭、太行山的存

在……湖广行省以湖南、湖北为主体,而

又越过南岭有广西。”观察下图可知湖广

行省的布局

A.以山川形便为基本原则

B.囊括了自然和人文差异很大的区域

C.不利于中央对地方的管理

D.增强了元朝在国防和经济上的实力

课堂练习

重点

课堂小结

辽夏金元的统治

多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

政权建立

辽、西夏、金(表格)

统一历程

辽:南北面官制、四时捺钵制

重难点

西夏:番汉官制,仿宋而建,

一制两称

金:猛安谋克制

制度建设

两宋时期民族关系的特点

元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

巩固统一的措施

民族关系

评价元之大一统

”四等人制“

课堂小结

一种趋势:少数民族封建化

两大时代特征:由中原政权和少数民族政权并立到国家统一;

民族交融加强

两大并立:北宋与辽、西夏并立;南宋与金、西夏并立

四大少数民族政权:辽、西夏、金、元

2.特点

犬牙交错

双重性(性质):既是中央派出机构,又是地方最高行政机构。

制度创新:中央集权和地方分权的有效结合

3.意义

辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率。

加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

促进了边疆少数民族地区政治、经济、文化的发展。

是我国省制的开端,中国古代地方行政制度的重大变革。

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝统一

拥有政治、经济、军事大权;

权大而不专,行使权力时受中书省节制

1.行省权力

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进