2.3 耳和听觉 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.3 耳和听觉 同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 100.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-07 21:13:36 | ||

图片预览

文档简介

2.3 耳和听觉

一 、选择题

1.学校每周一的室外晨会上,常用的扩音设备是用来( )

第 1 页(共 10 页)

A.加大声音的速度

C.改变声音的音色

B.提高声音的音调

D.增大声音的响度

2.为了使教室内的学生上课免受周围环境噪声的干扰,下面措施中有效、合理的是( )

A.禁止学生在教室内讲话

B.每个学生都戴一个防噪声耳罩

C.在教室周围植树

D.教室内安装噪声监测装置

3.某学生晕车、晕船等症状,其原因是( )

A.由于睡眠不足引起

B.小脑调节平衡的能力弱

C.躯体感觉中枢受到了过强的刺激

D.前庭和半规管受到过强或长时间的刺激

4.针对以下四幅图,下列说法正确的是( )

A.甲图中,演奏者通过手指在弦上按压位置的变化来改变发声的响度

B.乙图中,敲锣时用力越大,发出声音的响度越大

C.丙图中,随着向外不断抽气, 手机铃声越来越大

D.丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以美化环境

5.图中属于在传播途中减弱噪声的是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

6.近段时间,一首名叫《惊雷》的喊麦歌曲刷屏各大短视频平台,“惊雷这通天修为天塌地陷紫金锤……” 歌词通俗易懂、朗朗上口,同学们争相模仿,其中小乐同学的模仿受到大家的称赞,堪比“原唱”。“堪 比原唱”称赞的是他的( )

A.音调 B.音色 C.响度 D.波长

7.下列有关声现象的说法正确的是( )

A.还在发声的音叉,使吊着的乒乓球反复弹起。该实验说明发声的物体在振动

B.击鼓时,用力不同, 听其发声,观察纸屑被弹起的高度。该实验探究声音的响度 与频率有关

C.改变钢尺伸出桌边的长度,拨动听其发声, 观察振动的快慢。该实验

探究声音的音调与振幅的关系

第 2 页(共 10 页)

D.逐渐抽出罩内空气, 听到铃声渐小。该实验说明声音的传播不需要介质 8.在物理学中对声音的特征的描述有“响度、音调、音色”这些词,请选出下列判断中错误的是( )

A.“我这破锣似的喉咙, 怕唱不好”,形容发出的声音音色太差

B.“这个蚊子飞来飞去, 吵死了”,形容发出的声音响度大

C.“他音起得太高, 我唱不上去”,这里的“音”是指声音的音调太高

D.“震耳欲聋”指的是声音响度大

9.我国有听力语言残疾人达 2057 万, 为残疾人总数的首位.国家将每年的 3 月 3 日为全国爱耳日.听 觉形成的正确途径是( )

A.声波→鼓膜→耳蜗内听觉感受器→听神经→听小骨→大脑

B.声波→鼓膜→听小骨→耳蜗内听觉感受器→听神经→大脑

C.声波→鼓膜→听神经→大脑→耳蜗内听觉感受器

D.声波→鼓膜→耳蜗内听觉感受器→听小骨→听神经→大脑

10.当你在“打呵欠”时,会听不清或听不到别人对你说的话,其主要原因是“打呵欠”影响了( )

A.鼓膜的振动

B.听小骨的振动

C.听觉感受器对刺激的接收

D.神经冲动的传导

二 、填空题

11. “震耳欲聋”反映了声音的 很 ;“声音刺耳”反映了声音的 很 ;“闻 其声而知其人”是依据声音的 。

12.下列各项有关控制噪声的具体措施中,属于控制噪声声源的措施是 ;属于阻挡噪声传播的 措施是 ;属于防止噪声进入人耳的措施的是 。

A.城市禁鸣喇叭。

B、纺织女工带上耳塞。

第 3 页(共 10 页)

C、城市高架桥上安装隔音屏。

D、在马路和住宅间植树造林。

E、开作战机的飞行员带上头盔。

13.2020 年 10 月 14 日上午 8 点,新昌县首届全民健身季启动仪式暨江滨健步走活动在江滨公园隆重举 行,现场的干部职工引吭高歌《歌唱祖国》。如图是健步走时的部分画面。

(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的 (选填 “音调”、“响度”或“音色”)

(2) 岸边大量的树木在 (选填“声源处”、“人耳处”或“传播过程中”)减弱噪声, 从而使生活环境更安静。

三 、实验题

14.某学校课外活动兴趣小组在黑暗的实验室里,对透明物体和不透明物体的颜色由什么决定进行了如 下探究。

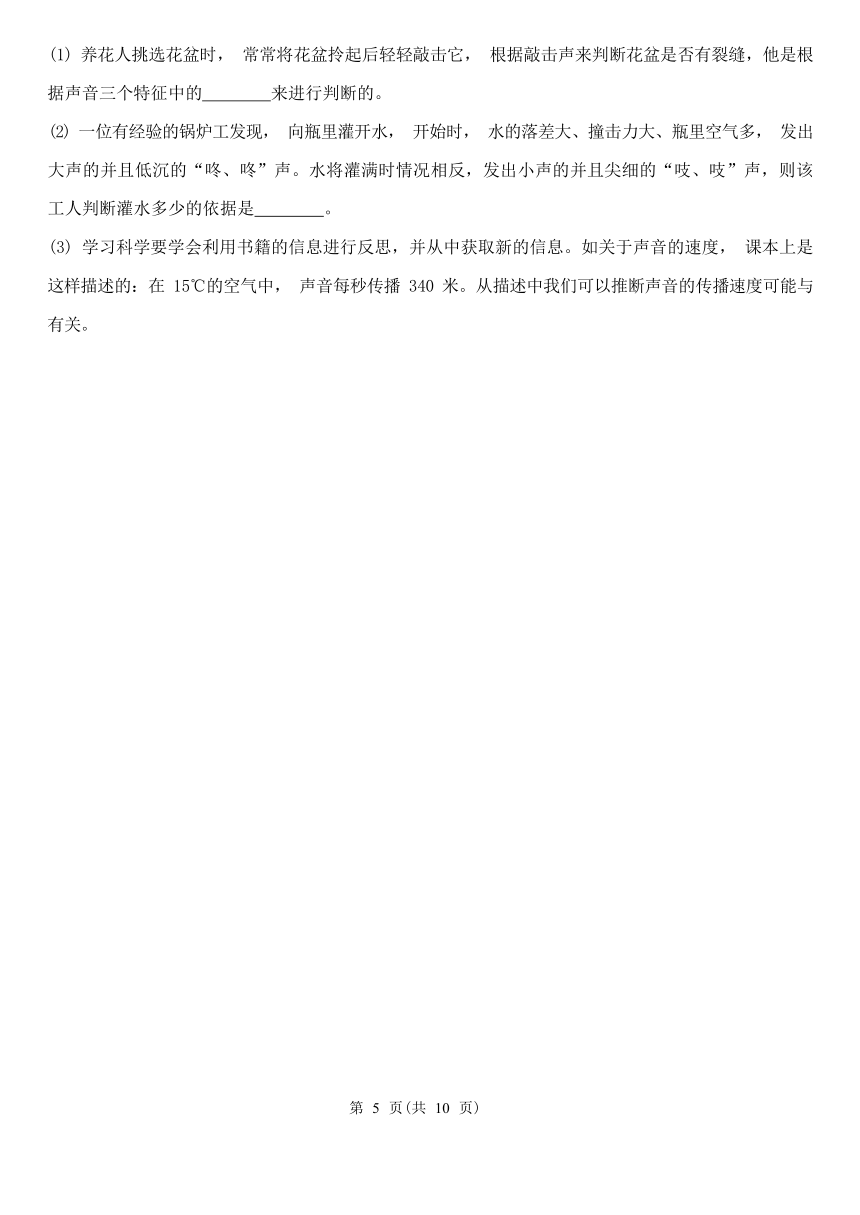

实验一:先后用不同颜色的玻璃对着不同颜色的光进行观察, 得到的结果如表一所示。 表一: 透明物体的颜色

照射光的颜色 绿色 红色 红色 绿色 白光

玻璃的颜色 绿色 红色 蓝色 红色 黄色

观察到的颜色 绿色 红色 黑色 黑色 黄色

(1) 由表一可以得出: 透明物体的颜色由 决定。

实验二:将不同颜色的光分别照射到不同颜色的纸上,观察纸的颜色, 得到的结果如表二所示。 表二: 不透明物体的颜色

照射光的颜色 绿色 红色 蓝色 红色 白光

纸的颜色 绿色 红色 红色 绿色 黄色

观察到的颜色 绿色 红色 黑色 黑色 黄色

(2) 由表二可以得出: 不透明物体的颜色由 决定。

(3) 请你根据上述结论解释,为什么水果店卖西瓜(红瓤)时, 总喜欢撑一顶红色半透明的遮阳 伞? 。

四 、解答题

15.在生活中, 有人用眼睛看,更有人用耳朵“看”,因为声音向我们传递着很多信息。

第 4 页(共 10 页)

(1) 养花人挑选花盆时, 常常将花盆拎起后轻轻敲击它, 根据敲击声来判断花盆是否有裂缝,他是根 据声音三个特征中的 来进行判断的。

(2) 一位有经验的锅炉工发现, 向瓶里灌开水, 开始时, 水的落差大、撞击力大、瓶里空气多, 发出 大声的并且低沉的“咚、咚”声。水将灌满时情况相反,发出小声的并且尖细的“吱、吱”声,则该 工人判断灌水多少的依据是 。

(3) 学习科学要学会利用书籍的信息进行反思,并从中获取新的信息。如关于声音的速度, 课本上是 这样描述的:在 15℃的空气中, 声音每秒传播 340 米。从描述中我们可以推断声音的传播速度可能与 有关。

第 5 页(共 10 页)

0.2.3 耳和听觉答案解析

一 、选择题

1. 【分析】声音的三个特征分别就是:音调、响度、音色,是从不同角度描述声音的,音调指声音的 高低,由振动频率决定;响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;音色反映了声音的品质与特 色,是由发声体本身决定的一个特性。

【解答】解:常用的扩音设备是用来增大声音的响度。

故 ABC 错误,D 正确。

故选: D。

2. 【分析】减弱噪声的三种途径: 防止噪声产生、阻断噪声传播和防止噪声入耳,据此分析即可。

【解答】解:A.禁止学生在教室内讲话, 学生就无法回答教师的问题, 故 A 不合题意; B、每个学生都戴一个防噪声耳罩,学生就无法听到教师讲课的声音,故 B 不合题意; C、在教室周围植树,可以在传播过程中减弱噪声, 故 C 符合题意;

D、教室内安装噪声监测装置,只能显示噪声的大小,无法减弱噪声,故 D 不合题意。

故选: C。 3. 【分析】耳的结构分为外耳、中耳和内耳。外耳包括耳郭和外耳道,耳郭收集并引导声波传至外耳 道,外耳道引导声波传至鼓膜;中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨, 鼓膜可以把声波的振动转为机械性振 动,听小骨把鼓膜的振动扩大并传到内耳;内耳包括半规管、前庭和耳蜗。

【解答】解: 内耳的半规管和前庭内有感受头部位置变动的位觉(平衡觉)感受器,前者引起旋转感 觉,后者引起位置感觉和变速感觉。前庭及半规管过敏的人,会在直线变速及旋转变速运动时,传入 冲动引起中枢有关部位过强的反应, 导致头晕、恶心、呕吐、出汗等, 这就是通常说的晕车、晕船。 故选: D。

4. 【分析】(1)响度和物体振幅有关, 与物体振动频率无关。

(2) 音调和物体振动频率有关, 振动频率越快,音调越高。

(3) 声音传播需要介质,真空中不能传播声音。

(4) 减弱噪声可以在声源处减弱,可以在传播过程中减弱,也可以在人耳处减弱。

根据各个选项的具体做法,分别进行分析。

【解答】解: A.弦乐器是通过琴弦的振动发声的, 琴弦的粗细、长短、松紧会影响声音的音调。手指

第 6 页(共 10 页)

在弦上按压位置的变化,可以改变琴弦的长短,从而改变琴弦振动的频率,则改变了发声的音调。A 选项说法错误, 不符合题意。

B、敲锣时,用力越大, 物体振幅越大,响度越大。 B 选项说法正确,符合题意。

C、抽气的过程中, 瓶内气体越来越少。由于声音无法在真空中传播,所以声音会越来越小, C 选项说 法错误,不符合题意。

D、安装在路段两旁的透明板墙, 目的是从传播过程中减弱噪声,D 选项说法错误, 不符合题意。 故选: B。 5. 【分析】防治噪声可以从噪声的产生、噪声的传播及噪声的接收这三个环节进行防治。

【解答】解:禁止汽车鸣笛是在声音的产生处减弱噪声, 戴头盔是为了在声音的接收处减弱噪声; 城市高架路旁竖立挡板和体育馆顶端材料做成蜂窝状是为了在传播过程中减弱噪声;

故选: C。

6. 【分析】声音的三个特征:音调、响度和音色,音调指声音的高低;响度指声音的大小; 音色指发 声体的声音品质,由发声体本身的特征决定。

【解答】解:“堪比原唱”称赞的是他的歌声和原唱音色相近, 故 ACD 错误, B 正确。 故选: B。

7. 【分析】(1)声音是由物体的振动产生的;声音的传播需要介质, 它能在真空中传播;

(2) 声音的响度跟物体振动的幅度有关, 振幅越大,响度越大;

(3) 音调和发声体振动的频率有关, 频率越大,音调越高。

【解答】解:

A.正在发声的音叉将乒乓球多次弹开,说明音叉在振动,说明声音是由音叉的振动产生的,故 A 正确; B、敲鼓时用力越大,振幅越大, 响度越大,该实验说明声音的响度与振幅有关, 故 B 错误;

C、图中钢尺伸出长,振动慢, 音调低; 钢尺伸出短,振动快,音调高, 声音的音调与振动频率的关系, 故 C 错误;

D、图中是将发声体放在真空罩中,随着空气的抽出,声音越来越小,所以该实验说明声音的传播需要 介质, 故 D 错误。

故选: A.

8. 【分析】声音的三个特征:音调、响度和音色。

第 7 页(共 10 页)

音调指声音的高低; 响度指声音的大小; 音色指声音的音质好坏。

【解答】解:A.音色指声音的音质好坏,“我这破锣似的喉咙, 怕唱不好”,形容发出的声音音色太差; 说法正确;

B,音调指声音的高低,“这个蚊子飞来飞去, 吵死了”,形容发出的声音音调高;说法错误;

C、音调指声音的高低,“他音起得太高, 我唱不上去”,因此这里的“音”是指声音的音调太高; 说法

正确;

D、响度指声音的大小,“震耳欲聋”指的是声音响度大; 说法正确;

故选: B。

9.【分析】此题主要考查听觉的形成过程.只有明确了耳的结构, 听觉的形成过程便能很容易的说出.

【解答】解:耳朵结构如下图:

听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳, 刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中 枢,就形成了听觉。

故选: B。 10. 【分析】回答此题的关键是要明确耳的结构和听觉的形成。 【解答】解: 听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小 骨传到内耳, 刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑 皮层的听觉中枢,就形成了听觉。 人的口腔通过咽鼓管与中耳相连,中耳中的鼓膜能接受声波刺激, 可产生振动。“打呵欠”会影响鼓膜 的振动。

第 8 页(共 10 页)

故选: A.

二 、填空题

11. 【分析】解决此题的关键是要知道声音的响度与声源振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大; 音调的高低与发声体振动快慢有关, 物体振动越快,音调就越高; 音色反映了声音的品质与特色。

【解答】解:“震耳欲聋“反映了声音的响度很大;“声音刺耳“反映了声音的音调很高;我们能够分 辨出各种不同乐器的声音,是因为它们的音色不同;

故答案为: 响度;大;音调;高;音色。

12. 【分析】减弱噪声的方法有三种:①在声源处减弱噪声; ②在传播过程中减弱噪声;③在人耳处减 弱噪声。

【解答】解:A.城市市区禁鸣喇叭属于在声源处减弱噪声;

B.纺织女工带上耳塞属于在人耳处减弱噪声;

C.城市高架桥上安装隔音墙,属于在传播过程中减弱噪声;

D.在马路和住宅间植树造林,属于在传播过程中减弱噪声;

E.开作战机的飞行员带上头盔属于在人耳处减弱噪声。

故答案为: A;C、D;B、E。

13. (1) 响度(2) 传播过程中

【解析】(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的大小,也就是响度;

(2) 岸边大量的树木在传播过程中减弱噪声, 从而使生活环境更安静。

三 、实验题

14. (1) 透过的色光

(2) 反射的色光

(3) 撑一顶红色半透明的遮阳伞,阳光照射在伞上时, 只有红光能透过伞而照在西瓜上,使瓜瓤看起 来更红,瓜更好卖。

【解析】(1)根据表格一数据分析透明物体颜色的决定因素;

(2) 根据表格二确定不透明物体颜色的决定因素;

(3) 根据不透明物体颜色的决定因素分析判断。

【解答】(1) 根据表格一可知, 绿色透明体只能透过绿光,红色透明体只能透过红光, 那么得到结论: 透明物体的颜色由透过的色光决定。

(2) 根据表二的数据可知,绿色物体只反射绿光, 红色物体只反射红光,那么得到结论:不透明物体 的颜色由反射的色光决定。

(3) 水果店卖西瓜时, 总喜欢撑起一顶红色半透明的遮阳伞, 目的是: 阳光照射在伞上时, 只有红光 能透过伞而照在西瓜上, 使瓜瓤看起来更红, 瓜更好卖。

四 、解答题

第 9 页(共 10 页)

15. 【分析】(1)音色反映了声音的品质与特色。是辨别不同声音的依据;

(2) 首先要明确振动的物体, 倒水的过程中, 振动物体的材料和结构是否发生改变,来判断音色是否 变化。振动物体的振幅是否变化,来判断响度是否变化。振动物体频率的是否变化,来判断音调是否 变化。质量大, 体积大的物体难振动,振动慢,频率低, 音调低;

(3) 声音传播速度的影响因素是介质的种类和温度。

【解答】解:(1)养花人挑选花盆时,常常将花盆拎起后轻轻敲击它,根据敲击声来判断花盆是否有 裂缝, 所以我们可以根据声音的音色来判断花盆是否有裂缝。

(2) 向瓶里灌开水,听到声音是瓶内的空气柱振动,空气柱的结构和材料不变,音色不变。

开始时,水的落差大,撞击力大,瓶里空气振动幅度大,振幅大,响度大,发出大声。瓶内的空气柱 质量大,体积大,难振动,频率低,音调低,听到低沉的“咚、咚”声。水将满时,水的落差小,撞 击力小,瓶里空气振动幅度小, 振幅小, 响度小, 发出小声。瓶内的空气柱质量小, 体积小, 易振动, 频率高,音调高,听到尖细的“吱、吱”声。

(3)“15℃时空气中的传播速度是 340m/s”。从描述中我们可以得到:声音的传播速度与温度和介质有 关;

故答案为:(1) 音色;(2)音调和响度;(3) 温度和介质。

第 10 页(共 10 页)

一 、选择题

1.学校每周一的室外晨会上,常用的扩音设备是用来( )

第 1 页(共 10 页)

A.加大声音的速度

C.改变声音的音色

B.提高声音的音调

D.增大声音的响度

2.为了使教室内的学生上课免受周围环境噪声的干扰,下面措施中有效、合理的是( )

A.禁止学生在教室内讲话

B.每个学生都戴一个防噪声耳罩

C.在教室周围植树

D.教室内安装噪声监测装置

3.某学生晕车、晕船等症状,其原因是( )

A.由于睡眠不足引起

B.小脑调节平衡的能力弱

C.躯体感觉中枢受到了过强的刺激

D.前庭和半规管受到过强或长时间的刺激

4.针对以下四幅图,下列说法正确的是( )

A.甲图中,演奏者通过手指在弦上按压位置的变化来改变发声的响度

B.乙图中,敲锣时用力越大,发出声音的响度越大

C.丙图中,随着向外不断抽气, 手机铃声越来越大

D.丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以美化环境

5.图中属于在传播途中减弱噪声的是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

6.近段时间,一首名叫《惊雷》的喊麦歌曲刷屏各大短视频平台,“惊雷这通天修为天塌地陷紫金锤……” 歌词通俗易懂、朗朗上口,同学们争相模仿,其中小乐同学的模仿受到大家的称赞,堪比“原唱”。“堪 比原唱”称赞的是他的( )

A.音调 B.音色 C.响度 D.波长

7.下列有关声现象的说法正确的是( )

A.还在发声的音叉,使吊着的乒乓球反复弹起。该实验说明发声的物体在振动

B.击鼓时,用力不同, 听其发声,观察纸屑被弹起的高度。该实验探究声音的响度 与频率有关

C.改变钢尺伸出桌边的长度,拨动听其发声, 观察振动的快慢。该实验

探究声音的音调与振幅的关系

第 2 页(共 10 页)

D.逐渐抽出罩内空气, 听到铃声渐小。该实验说明声音的传播不需要介质 8.在物理学中对声音的特征的描述有“响度、音调、音色”这些词,请选出下列判断中错误的是( )

A.“我这破锣似的喉咙, 怕唱不好”,形容发出的声音音色太差

B.“这个蚊子飞来飞去, 吵死了”,形容发出的声音响度大

C.“他音起得太高, 我唱不上去”,这里的“音”是指声音的音调太高

D.“震耳欲聋”指的是声音响度大

9.我国有听力语言残疾人达 2057 万, 为残疾人总数的首位.国家将每年的 3 月 3 日为全国爱耳日.听 觉形成的正确途径是( )

A.声波→鼓膜→耳蜗内听觉感受器→听神经→听小骨→大脑

B.声波→鼓膜→听小骨→耳蜗内听觉感受器→听神经→大脑

C.声波→鼓膜→听神经→大脑→耳蜗内听觉感受器

D.声波→鼓膜→耳蜗内听觉感受器→听小骨→听神经→大脑

10.当你在“打呵欠”时,会听不清或听不到别人对你说的话,其主要原因是“打呵欠”影响了( )

A.鼓膜的振动

B.听小骨的振动

C.听觉感受器对刺激的接收

D.神经冲动的传导

二 、填空题

11. “震耳欲聋”反映了声音的 很 ;“声音刺耳”反映了声音的 很 ;“闻 其声而知其人”是依据声音的 。

12.下列各项有关控制噪声的具体措施中,属于控制噪声声源的措施是 ;属于阻挡噪声传播的 措施是 ;属于防止噪声进入人耳的措施的是 。

A.城市禁鸣喇叭。

B、纺织女工带上耳塞。

第 3 页(共 10 页)

C、城市高架桥上安装隔音屏。

D、在马路和住宅间植树造林。

E、开作战机的飞行员带上头盔。

13.2020 年 10 月 14 日上午 8 点,新昌县首届全民健身季启动仪式暨江滨健步走活动在江滨公园隆重举 行,现场的干部职工引吭高歌《歌唱祖国》。如图是健步走时的部分画面。

(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的 (选填 “音调”、“响度”或“音色”)

(2) 岸边大量的树木在 (选填“声源处”、“人耳处”或“传播过程中”)减弱噪声, 从而使生活环境更安静。

三 、实验题

14.某学校课外活动兴趣小组在黑暗的实验室里,对透明物体和不透明物体的颜色由什么决定进行了如 下探究。

实验一:先后用不同颜色的玻璃对着不同颜色的光进行观察, 得到的结果如表一所示。 表一: 透明物体的颜色

照射光的颜色 绿色 红色 红色 绿色 白光

玻璃的颜色 绿色 红色 蓝色 红色 黄色

观察到的颜色 绿色 红色 黑色 黑色 黄色

(1) 由表一可以得出: 透明物体的颜色由 决定。

实验二:将不同颜色的光分别照射到不同颜色的纸上,观察纸的颜色, 得到的结果如表二所示。 表二: 不透明物体的颜色

照射光的颜色 绿色 红色 蓝色 红色 白光

纸的颜色 绿色 红色 红色 绿色 黄色

观察到的颜色 绿色 红色 黑色 黑色 黄色

(2) 由表二可以得出: 不透明物体的颜色由 决定。

(3) 请你根据上述结论解释,为什么水果店卖西瓜(红瓤)时, 总喜欢撑一顶红色半透明的遮阳 伞? 。

四 、解答题

15.在生活中, 有人用眼睛看,更有人用耳朵“看”,因为声音向我们传递着很多信息。

第 4 页(共 10 页)

(1) 养花人挑选花盆时, 常常将花盆拎起后轻轻敲击它, 根据敲击声来判断花盆是否有裂缝,他是根 据声音三个特征中的 来进行判断的。

(2) 一位有经验的锅炉工发现, 向瓶里灌开水, 开始时, 水的落差大、撞击力大、瓶里空气多, 发出 大声的并且低沉的“咚、咚”声。水将灌满时情况相反,发出小声的并且尖细的“吱、吱”声,则该 工人判断灌水多少的依据是 。

(3) 学习科学要学会利用书籍的信息进行反思,并从中获取新的信息。如关于声音的速度, 课本上是 这样描述的:在 15℃的空气中, 声音每秒传播 340 米。从描述中我们可以推断声音的传播速度可能与 有关。

第 5 页(共 10 页)

0.2.3 耳和听觉答案解析

一 、选择题

1. 【分析】声音的三个特征分别就是:音调、响度、音色,是从不同角度描述声音的,音调指声音的 高低,由振动频率决定;响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;音色反映了声音的品质与特 色,是由发声体本身决定的一个特性。

【解答】解:常用的扩音设备是用来增大声音的响度。

故 ABC 错误,D 正确。

故选: D。

2. 【分析】减弱噪声的三种途径: 防止噪声产生、阻断噪声传播和防止噪声入耳,据此分析即可。

【解答】解:A.禁止学生在教室内讲话, 学生就无法回答教师的问题, 故 A 不合题意; B、每个学生都戴一个防噪声耳罩,学生就无法听到教师讲课的声音,故 B 不合题意; C、在教室周围植树,可以在传播过程中减弱噪声, 故 C 符合题意;

D、教室内安装噪声监测装置,只能显示噪声的大小,无法减弱噪声,故 D 不合题意。

故选: C。 3. 【分析】耳的结构分为外耳、中耳和内耳。外耳包括耳郭和外耳道,耳郭收集并引导声波传至外耳 道,外耳道引导声波传至鼓膜;中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨, 鼓膜可以把声波的振动转为机械性振 动,听小骨把鼓膜的振动扩大并传到内耳;内耳包括半规管、前庭和耳蜗。

【解答】解: 内耳的半规管和前庭内有感受头部位置变动的位觉(平衡觉)感受器,前者引起旋转感 觉,后者引起位置感觉和变速感觉。前庭及半规管过敏的人,会在直线变速及旋转变速运动时,传入 冲动引起中枢有关部位过强的反应, 导致头晕、恶心、呕吐、出汗等, 这就是通常说的晕车、晕船。 故选: D。

4. 【分析】(1)响度和物体振幅有关, 与物体振动频率无关。

(2) 音调和物体振动频率有关, 振动频率越快,音调越高。

(3) 声音传播需要介质,真空中不能传播声音。

(4) 减弱噪声可以在声源处减弱,可以在传播过程中减弱,也可以在人耳处减弱。

根据各个选项的具体做法,分别进行分析。

【解答】解: A.弦乐器是通过琴弦的振动发声的, 琴弦的粗细、长短、松紧会影响声音的音调。手指

第 6 页(共 10 页)

在弦上按压位置的变化,可以改变琴弦的长短,从而改变琴弦振动的频率,则改变了发声的音调。A 选项说法错误, 不符合题意。

B、敲锣时,用力越大, 物体振幅越大,响度越大。 B 选项说法正确,符合题意。

C、抽气的过程中, 瓶内气体越来越少。由于声音无法在真空中传播,所以声音会越来越小, C 选项说 法错误,不符合题意。

D、安装在路段两旁的透明板墙, 目的是从传播过程中减弱噪声,D 选项说法错误, 不符合题意。 故选: B。 5. 【分析】防治噪声可以从噪声的产生、噪声的传播及噪声的接收这三个环节进行防治。

【解答】解:禁止汽车鸣笛是在声音的产生处减弱噪声, 戴头盔是为了在声音的接收处减弱噪声; 城市高架路旁竖立挡板和体育馆顶端材料做成蜂窝状是为了在传播过程中减弱噪声;

故选: C。

6. 【分析】声音的三个特征:音调、响度和音色,音调指声音的高低;响度指声音的大小; 音色指发 声体的声音品质,由发声体本身的特征决定。

【解答】解:“堪比原唱”称赞的是他的歌声和原唱音色相近, 故 ACD 错误, B 正确。 故选: B。

7. 【分析】(1)声音是由物体的振动产生的;声音的传播需要介质, 它能在真空中传播;

(2) 声音的响度跟物体振动的幅度有关, 振幅越大,响度越大;

(3) 音调和发声体振动的频率有关, 频率越大,音调越高。

【解答】解:

A.正在发声的音叉将乒乓球多次弹开,说明音叉在振动,说明声音是由音叉的振动产生的,故 A 正确; B、敲鼓时用力越大,振幅越大, 响度越大,该实验说明声音的响度与振幅有关, 故 B 错误;

C、图中钢尺伸出长,振动慢, 音调低; 钢尺伸出短,振动快,音调高, 声音的音调与振动频率的关系, 故 C 错误;

D、图中是将发声体放在真空罩中,随着空气的抽出,声音越来越小,所以该实验说明声音的传播需要 介质, 故 D 错误。

故选: A.

8. 【分析】声音的三个特征:音调、响度和音色。

第 7 页(共 10 页)

音调指声音的高低; 响度指声音的大小; 音色指声音的音质好坏。

【解答】解:A.音色指声音的音质好坏,“我这破锣似的喉咙, 怕唱不好”,形容发出的声音音色太差; 说法正确;

B,音调指声音的高低,“这个蚊子飞来飞去, 吵死了”,形容发出的声音音调高;说法错误;

C、音调指声音的高低,“他音起得太高, 我唱不上去”,因此这里的“音”是指声音的音调太高; 说法

正确;

D、响度指声音的大小,“震耳欲聋”指的是声音响度大; 说法正确;

故选: B。

9.【分析】此题主要考查听觉的形成过程.只有明确了耳的结构, 听觉的形成过程便能很容易的说出.

【解答】解:耳朵结构如下图:

听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳, 刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中 枢,就形成了听觉。

故选: B。 10. 【分析】回答此题的关键是要明确耳的结构和听觉的形成。 【解答】解: 听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小 骨传到内耳, 刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑 皮层的听觉中枢,就形成了听觉。 人的口腔通过咽鼓管与中耳相连,中耳中的鼓膜能接受声波刺激, 可产生振动。“打呵欠”会影响鼓膜 的振动。

第 8 页(共 10 页)

故选: A.

二 、填空题

11. 【分析】解决此题的关键是要知道声音的响度与声源振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大; 音调的高低与发声体振动快慢有关, 物体振动越快,音调就越高; 音色反映了声音的品质与特色。

【解答】解:“震耳欲聋“反映了声音的响度很大;“声音刺耳“反映了声音的音调很高;我们能够分 辨出各种不同乐器的声音,是因为它们的音色不同;

故答案为: 响度;大;音调;高;音色。

12. 【分析】减弱噪声的方法有三种:①在声源处减弱噪声; ②在传播过程中减弱噪声;③在人耳处减 弱噪声。

【解答】解:A.城市市区禁鸣喇叭属于在声源处减弱噪声;

B.纺织女工带上耳塞属于在人耳处减弱噪声;

C.城市高架桥上安装隔音墙,属于在传播过程中减弱噪声;

D.在马路和住宅间植树造林,属于在传播过程中减弱噪声;

E.开作战机的飞行员带上头盔属于在人耳处减弱噪声。

故答案为: A;C、D;B、E。

13. (1) 响度(2) 传播过程中

【解析】(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的大小,也就是响度;

(2) 岸边大量的树木在传播过程中减弱噪声, 从而使生活环境更安静。

三 、实验题

14. (1) 透过的色光

(2) 反射的色光

(3) 撑一顶红色半透明的遮阳伞,阳光照射在伞上时, 只有红光能透过伞而照在西瓜上,使瓜瓤看起 来更红,瓜更好卖。

【解析】(1)根据表格一数据分析透明物体颜色的决定因素;

(2) 根据表格二确定不透明物体颜色的决定因素;

(3) 根据不透明物体颜色的决定因素分析判断。

【解答】(1) 根据表格一可知, 绿色透明体只能透过绿光,红色透明体只能透过红光, 那么得到结论: 透明物体的颜色由透过的色光决定。

(2) 根据表二的数据可知,绿色物体只反射绿光, 红色物体只反射红光,那么得到结论:不透明物体 的颜色由反射的色光决定。

(3) 水果店卖西瓜时, 总喜欢撑起一顶红色半透明的遮阳伞, 目的是: 阳光照射在伞上时, 只有红光 能透过伞而照在西瓜上, 使瓜瓤看起来更红, 瓜更好卖。

四 、解答题

第 9 页(共 10 页)

15. 【分析】(1)音色反映了声音的品质与特色。是辨别不同声音的依据;

(2) 首先要明确振动的物体, 倒水的过程中, 振动物体的材料和结构是否发生改变,来判断音色是否 变化。振动物体的振幅是否变化,来判断响度是否变化。振动物体频率的是否变化,来判断音调是否 变化。质量大, 体积大的物体难振动,振动慢,频率低, 音调低;

(3) 声音传播速度的影响因素是介质的种类和温度。

【解答】解:(1)养花人挑选花盆时,常常将花盆拎起后轻轻敲击它,根据敲击声来判断花盆是否有 裂缝, 所以我们可以根据声音的音色来判断花盆是否有裂缝。

(2) 向瓶里灌开水,听到声音是瓶内的空气柱振动,空气柱的结构和材料不变,音色不变。

开始时,水的落差大,撞击力大,瓶里空气振动幅度大,振幅大,响度大,发出大声。瓶内的空气柱 质量大,体积大,难振动,频率低,音调低,听到低沉的“咚、咚”声。水将满时,水的落差小,撞 击力小,瓶里空气振动幅度小, 振幅小, 响度小, 发出小声。瓶内的空气柱质量小, 体积小, 易振动, 频率高,音调高,听到尖细的“吱、吱”声。

(3)“15℃时空气中的传播速度是 340m/s”。从描述中我们可以得到:声音的传播速度与温度和介质有 关;

故答案为:(1) 音色;(2)音调和响度;(3) 温度和介质。

第 10 页(共 10 页)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空