人教版历史七年级下册期中检测卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版历史七年级下册期中检测卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 753.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-09 10:42:07 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版历史七年级下册期中检测卷

检测范围:第一、二单元 满分:100分

单项选择(本大题共15小题,每小题3分,共45分。)

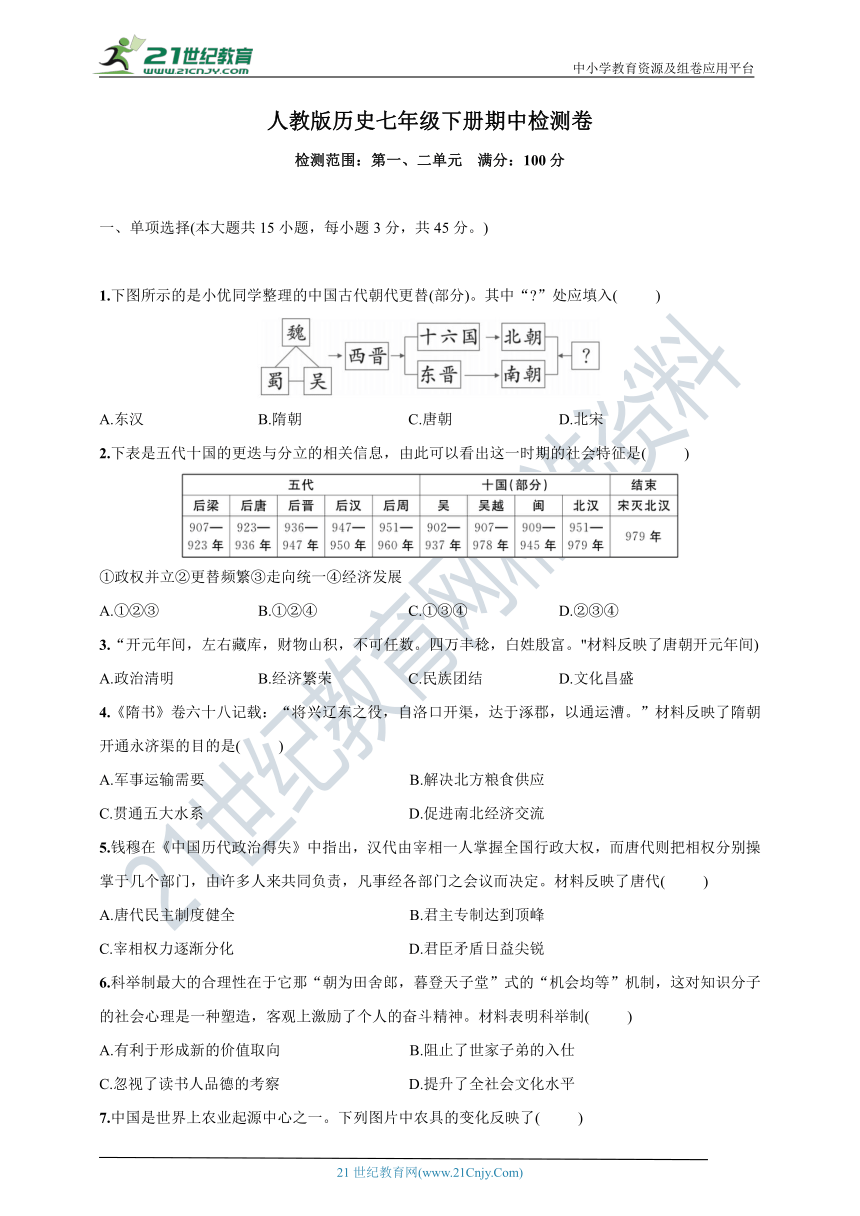

1.下图所示的是小优同学整理的中国古代朝代更替(部分)。其中“ ”处应填入( )

A.东汉 B.隋朝 C.唐朝 D.北宋

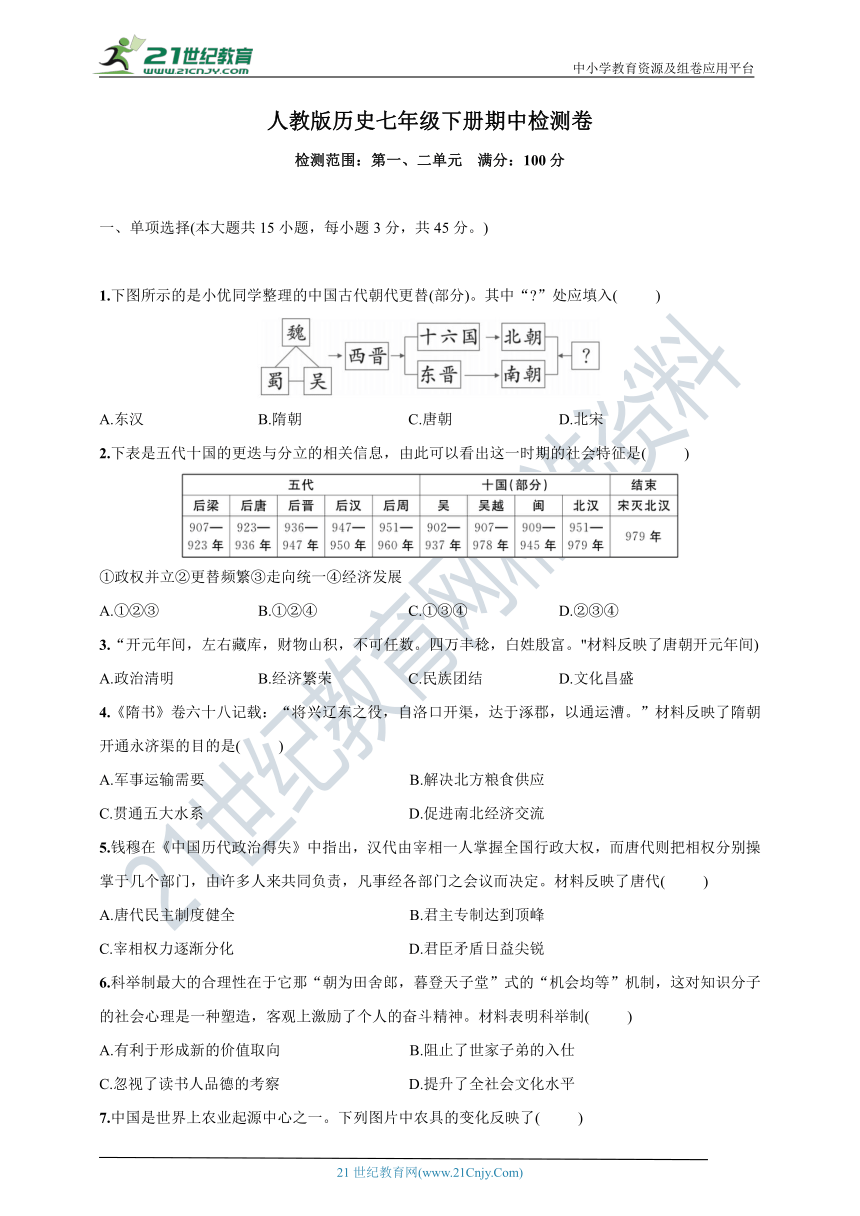

2.下表是五代十国的更迭与分立的相关信息,由此可以看出这一时期的社会特征是( )

①政权并立②更替频繁③走向统一④经济发展

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.“开元年间,左右藏库,财物山积,不可任数。四万丰稔,白姓殷富。"材料反映了唐朝开元年间)

A.政治清明 B.经济繁荣 C.民族团结 D.文化昌盛

4.《隋书》卷六十八记载:“将兴辽东之役,自洛口开渠,达于涿郡,以通运漕。”材料反映了隋朝开通永济渠的目的是( )

A.军事运输需要 B.解决北方粮食供应

C.贯通五大水系 D.促进南北经济交流

5.钱穆在《中国历代政治得失》中指出,汉代由宰相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别操掌于几个部门,由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定。材料反映了唐代( )

A.唐代民主制度健全 B.君主专制达到顶峰

C.宰相权力逐渐分化 D.君臣矛盾日益尖锐

6.科举制最大的合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”机制,这对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。材料表明科举制( )

A.有利于形成新的价值取向 B.阻止了世家子弟的入仕

C.忽视了读书人品德的考察 D.提升了全社会文化水平

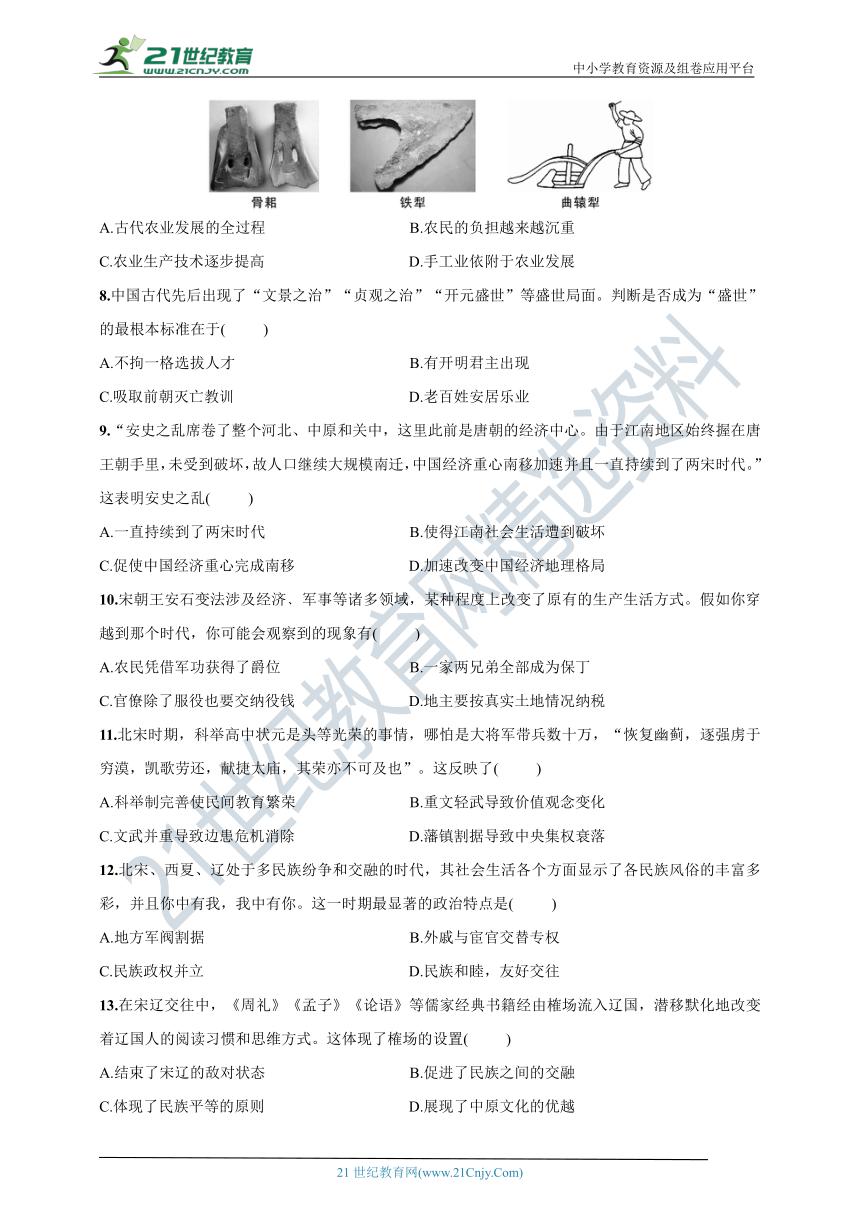

7.中国是世界上农业起源中心之一。下列图片中农具的变化反映了( )

A.古代农业发展的全过程 B.农民的负担越来越沉重

C.农业生产技术逐步提高 D.手工业依附于农业发展

8.中国古代先后出现了“文景之治”“贞观之治”“开元盛世”等盛世局面。判断是否成为“盛世”的最根本标准在于( )

A.不拘一格选拔人才 B.有开明君主出现

C.吸取前朝灭亡教训 D.老百姓安居乐业

9.“安史之乱席卷了整个河北、中原和关中,这里此前是唐朝的经济中心。由于江南地区始终握在唐王朝手里,未受到破坏,故人口继续大规模南迁,中国经济重心南移加速并且一直持续到了两宋时代。”这表明安史之乱( )

A.一直持续到了两宋时代 B.使得江南社会生活遭到破坏

C.促使中国经济重心完成南移 D.加速改变中国经济地理格局

10.宋朝王安石变法涉及经济﹑军事等诸多领域,某种程度上改变了原有的生产生活方式。假如你穿越到那个时代,你可能会观察到的现象有( )

A.农民凭借军功获得了爵位 B.一家两兄弟全部成为保丁

C.官僚除了服役也要交纳役钱 D.地主要按真实土地情况纳税

11.北宋时期,科举高中状元是头等光荣的事情,哪怕是大将军带兵数十万,“恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”。这反映了( )

A.科举制完善使民间教育繁荣 B.重文轻武导致价值观念变化

C.文武并重导致边患危机消除 D.藩镇割据导致中央集权衰落

12.北宋、西夏、辽处于多民族纷争和交融的时代,其社会生活各个方面显示了各民族风俗的丰富多彩,并且你中有我,我中有你。这一时期最显著的政治特点是( )

A.地方军阀割据 B.外戚与宦官交替专权

C.民族政权并立 D.民族和睦,友好交往

13.在宋辽交往中,《周礼》《孟子》《论语》等儒家经典书籍经由榷场流入辽国,潜移默化地改变着辽国人的阅读习惯和思维方式。这体现了榷场的设置( )

A.结束了宋辽的敌对状态 B.促进了民族之间的交融

C.体现了民族平等的原则 D.展现了中原文化的优越

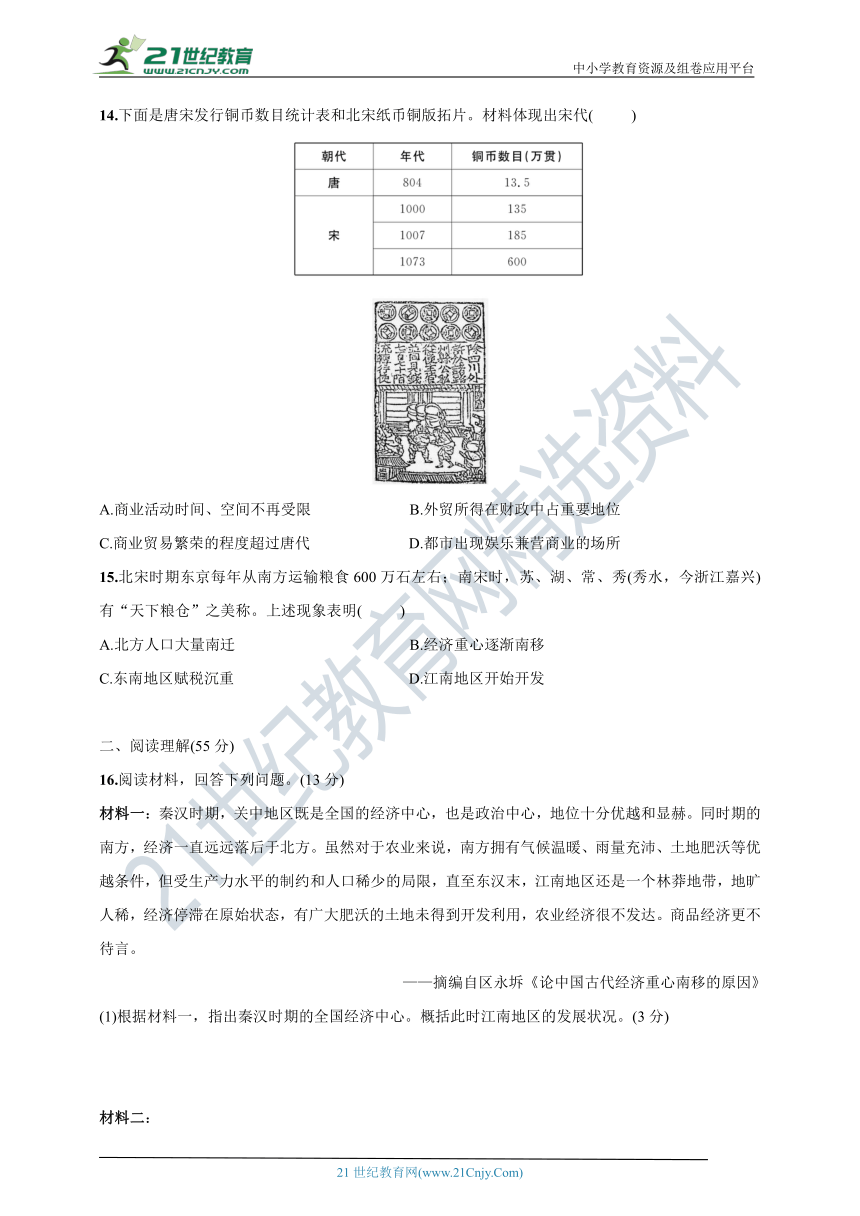

14.下面是唐宋发行铜币数目统计表和北宋纸币铜版拓片。材料体现出宋代( )

A.商业活动时间、空间不再受限 B.外贸所得在财政中占重要地位

C.商业贸易繁荣的程度超过唐代 D.都市出现娱乐兼营商业的场所

15.北宋时期东京每年从南方运输粮食600万石左右;南宋时,苏、湖、常、秀(秀水,今浙江嘉兴)有“天下粮仓”之美称。上述现象表明( )

A.北方人口大量南迁 B.经济重心逐渐南移

C.东南地区赋税沉重 D.江南地区开始开发

二、阅读理解(55分)

16.阅读材料,回答下列问题。(13分)

材料一:秦汉时期,关中地区既是全国的经济中心,也是政治中心,地位十分优越和显赫。同时期的南方,经济一直远远落后于北方。虽然对于农业来说,南方拥有气候温暖、雨量充沛、土地肥沃等优越条件,但受生产力水平的制约和人口稀少的局限,直至东汉末,江南地区还是一个林莽地带,地旷人稀,经济停滞在原始状态,有广大肥沃的土地未得到开发利用,农业经济很不发达。商品经济更不待言。

——摘编自区永坼《论中国古代经济重心南移的原因》

(1)根据材料一,指出秦汉时期的全国经济中心。概括此时江南地区的发展状况。(3分)

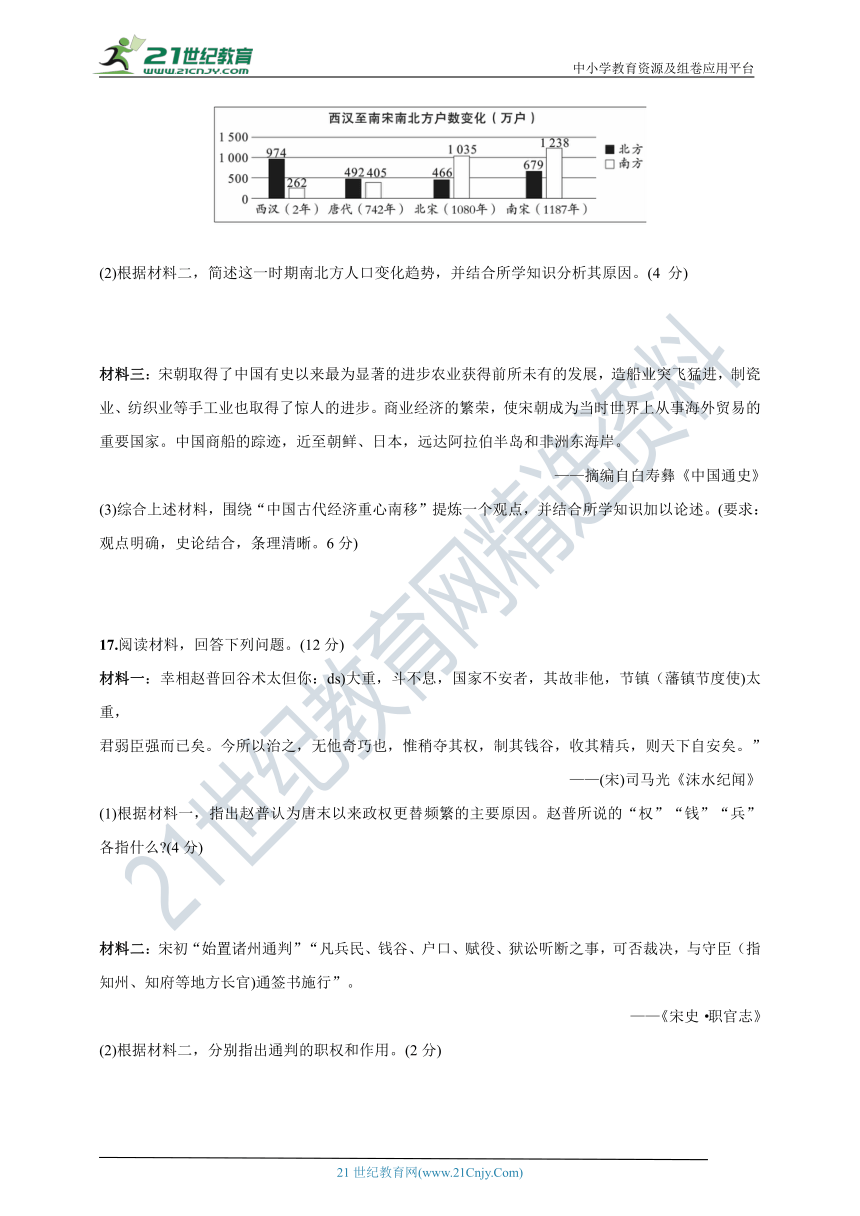

材料二:

(2)根据材料二,简述这一时期南北方人口变化趋势,并结合所学知识分析其原因。(4 分)

材料三:宋朝取得了中国有史以来最为显著的进步农业获得前所未有的发展,造船业突飞猛进,制瓷业、纺织业等手工业也取得了惊人的进步。商业经济的繁荣,使宋朝成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(3)综合上述材料,围绕“中国古代经济重心南移”提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰。6分)

17.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料一:幸相赵普回谷术太但你:ds)大重,斗不息,国家不安者,其故非他,节镇(藩镇节度使)太重,

君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——(宋)司马光《沫水纪闻》

(1)根据材料一,指出赵普认为唐末以来政权更替频繁的主要原因。赵普所说的“权”“钱”“兵”各指什么 (4分)

材料二:宋初“始置诸州通判”“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

——《宋史·职官志》

(2)根据材料二,分别指出通判的职权和作用。(2分)

材料三:为了吸收不同阶层的知识分子参加政权,两宋对选才用人的科举制度进行了改革,消除了魏晋以来士族门阀造成的影响。两宋科举取士几乎面向社会各个阶层,再加上科举取士的名额不断增加,在社会各阶层中形成了“学而优则仕”之风。

——摘编自万钧《南宋社会文化面面观》

(3)根据材料三,指出宋朝政府提高士人参政机会的主要途径及其做法,并结合所学知识分析其利弊。(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括宋朝采取以上措施的共同目的。(2分)

18.阅读材料,回答下列问题。(14分)

材料一:唐朝的商业十分繁荣……出现了一些繁华的大都市……唐都长安的城市规划井然有序,城中有东、西两市,是主要的商业区,这里商铺林立;城内所建100多个坊,是居民区,居住人口达百万……(宋代)商业日益繁盛,城市中的店铺不断增加,街道以及宅巷之内到处可以开设店铺;经商的时间也不再受到限制,出现了早市和夜市。

——摘编自部编版《中国历史》七年级下册

(1)根据材料一,说说宋代城市商业活动与唐朝相比有何变化。(2分)

材料二:北宋东京城内人口稠密,居民超过百万,是中国最大的城市,城里买卖和居住的地方已经分不清,随处可开设商店……商品可以在白天、夜间交易,三鼓以后还可夜市,通晓不绝。

(2)从材料二中可以看出,北宋东京的商业繁荣有哪些特点 (4 分)

材料三:北宋都城开封买卖通宵达旦,金、银、彩、帛等“每一交易,动辄千万”。政府鼓励海外贸易,在主要港口设置市舶机构管理贸易。高宗末年,市舶收入岁达二百万贯,超过北宋治平年间岁入的两倍多。

(3)材料三中哪句话反映了开封城的发达 根据材料三回答,宋朝海外贸易空前活跃的主要原因是什么 ( 4分)

材料四:(宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济.纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特…在人民日常生活……各方面,中国是当时世界上首屈指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——摘编自[法]谢和耐《南宋社会生活史》

(4)根据材料四并结合所学知识,举出两例宋代中国“现代化的程度令人吃惊”的表现。(4分)

19.我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步。阅读材料,回答下列问题。(16分)

材料一:唐高宗时,吐蕃从内地引进了蚕种,唐朝还派酿酒、制碾皑、造纸墨的工匠到吐蕃传授技艺……吐蕃还通过互市,向唐朝购买茶叶、丝绸等物品,吐蕃的马和形制优美奇异的金银器等物品不断地传到内地。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一,概括唐高宗时期与吐蕃交往的特点。结合所学知识,列举两例唐朝与吐蕃交往的史实。(4分)

材料二:自契丹取燕蓟以北(幽云十六州),拓跋(党项族)自得灵夏以西……得中国(指中原)土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书刊,行中国法令。是二敌所为,皆与中国等。

——摘编自李焘《续资治通鉴长编》

(2)材料二中的“二敌”分别是指什么政权 根据材料二,指出这两个政权政治制度的相同特点。(4分)

材料三:宋辽西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

(3)根据材料三,指出宋辽西夏时期民族文化交往呈现的特点。结合所学知识,简述辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,归纳唐宋处理民族关系的方式。(4分)

参考答案

1.B 2.A 3.B 4.A 5.C 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D 11.B 12.C 13.B 14.C 15.B

16.答:(1)经济中心:关中地区。状况:地旷人稀,经济停滞在原始状态。

(2)趋势:南方地区户数不断增加,最终在宋朝时期超越北方。原因:北方战乱频繁,导致人口南迁;南方自然条件优越。

(3)【示例】观点:中国古代经济重心的南移是一个漫长的过程。论述:魏晋南北朝时期,大批北人南迁,使江南地区得到初步开发,为中国古代经济重心的南移奠定了基础。从唐朝中晚期开始,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术,使南方农业发展速度加快,江南地区经济开发加速,我国的经济重心开始南移。南宋时期,南方成为粮食的主要产区,手工业中心主要在南方,商业和港口城市主

要分布在南方,政府财税收入主要来自南方,南方人口超过北方等都说明宋代南方经济已经全面超过北方,南方地区成为经济重心。结论:综上所述,中国古代经济重心的南移从唐朝中后期开始,到南宋最终完成,前后历经了数百年的时间,是一个漫长的过程。

17.答:(1)主要原因:藩镇节度使势力过大,君弱臣强(或地方势力强大,君主势力弱小)。“权”:行

政权;“钱财权;“兵”:兵权。

(2)职权:通判的职权涉及地方一切行政及司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其进行监督。

(3)途径:增加科举取士的名额。做法:面向社会各个阶层;形成了“学而优则仕”的社会风气。利:扭转了五代十国以来尚武轻文的风气,有利于政权的稳固和社会的安定;推动了宋代科技文化的繁荣。弊:导致了官僚机构膨胀,办事效率低下;增加了朝廷的财政支出,形成积贫积弱局面。

(4)共同目的:加强中央集权,巩固统治。

18.答:(1)变化:打破了市坊的芥限﹔全向-现了早市和夜市。

(2)特点:人口稠密;是当时国内最大的都市;买卖区与居住区分不清,商品交易时间长等。

(3)话句:“每一交易,动辄千万”。原因:政府重视(或政府鼓励海外贸易)。

(4)表现:商业繁荣(或海外贸易)超过了前代;设立市舶司管理对外贸易;出现早市、夜市;沿街设立店铺;旅店业兴旺;使用纸币;出现娱乐场所瓦子;有春节(或元宵节、端午节、中秋节)等传统节日

等。

19.答:(1)特点:和平交往;交流内容多样;双向往来。史实:文成公主入藏;金城公主入藏;唐蕃会盟。

(2)政权:辽和西夏。相同点:仿效中原王朝。

(3)特点:互相吸收。日产。

(4)方式:和亲;议和;册封;战争。

21世纪教育网 www.21Cnjy.Com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21Cnjy.Com)

人教版历史七年级下册期中检测卷

检测范围:第一、二单元 满分:100分

单项选择(本大题共15小题,每小题3分,共45分。)

1.下图所示的是小优同学整理的中国古代朝代更替(部分)。其中“ ”处应填入( )

A.东汉 B.隋朝 C.唐朝 D.北宋

2.下表是五代十国的更迭与分立的相关信息,由此可以看出这一时期的社会特征是( )

①政权并立②更替频繁③走向统一④经济发展

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.“开元年间,左右藏库,财物山积,不可任数。四万丰稔,白姓殷富。"材料反映了唐朝开元年间)

A.政治清明 B.经济繁荣 C.民族团结 D.文化昌盛

4.《隋书》卷六十八记载:“将兴辽东之役,自洛口开渠,达于涿郡,以通运漕。”材料反映了隋朝开通永济渠的目的是( )

A.军事运输需要 B.解决北方粮食供应

C.贯通五大水系 D.促进南北经济交流

5.钱穆在《中国历代政治得失》中指出,汉代由宰相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别操掌于几个部门,由许多人来共同负责,凡事经各部门之会议而决定。材料反映了唐代( )

A.唐代民主制度健全 B.君主专制达到顶峰

C.宰相权力逐渐分化 D.君臣矛盾日益尖锐

6.科举制最大的合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”机制,这对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。材料表明科举制( )

A.有利于形成新的价值取向 B.阻止了世家子弟的入仕

C.忽视了读书人品德的考察 D.提升了全社会文化水平

7.中国是世界上农业起源中心之一。下列图片中农具的变化反映了( )

A.古代农业发展的全过程 B.农民的负担越来越沉重

C.农业生产技术逐步提高 D.手工业依附于农业发展

8.中国古代先后出现了“文景之治”“贞观之治”“开元盛世”等盛世局面。判断是否成为“盛世”的最根本标准在于( )

A.不拘一格选拔人才 B.有开明君主出现

C.吸取前朝灭亡教训 D.老百姓安居乐业

9.“安史之乱席卷了整个河北、中原和关中,这里此前是唐朝的经济中心。由于江南地区始终握在唐王朝手里,未受到破坏,故人口继续大规模南迁,中国经济重心南移加速并且一直持续到了两宋时代。”这表明安史之乱( )

A.一直持续到了两宋时代 B.使得江南社会生活遭到破坏

C.促使中国经济重心完成南移 D.加速改变中国经济地理格局

10.宋朝王安石变法涉及经济﹑军事等诸多领域,某种程度上改变了原有的生产生活方式。假如你穿越到那个时代,你可能会观察到的现象有( )

A.农民凭借军功获得了爵位 B.一家两兄弟全部成为保丁

C.官僚除了服役也要交纳役钱 D.地主要按真实土地情况纳税

11.北宋时期,科举高中状元是头等光荣的事情,哪怕是大将军带兵数十万,“恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”。这反映了( )

A.科举制完善使民间教育繁荣 B.重文轻武导致价值观念变化

C.文武并重导致边患危机消除 D.藩镇割据导致中央集权衰落

12.北宋、西夏、辽处于多民族纷争和交融的时代,其社会生活各个方面显示了各民族风俗的丰富多彩,并且你中有我,我中有你。这一时期最显著的政治特点是( )

A.地方军阀割据 B.外戚与宦官交替专权

C.民族政权并立 D.民族和睦,友好交往

13.在宋辽交往中,《周礼》《孟子》《论语》等儒家经典书籍经由榷场流入辽国,潜移默化地改变着辽国人的阅读习惯和思维方式。这体现了榷场的设置( )

A.结束了宋辽的敌对状态 B.促进了民族之间的交融

C.体现了民族平等的原则 D.展现了中原文化的优越

14.下面是唐宋发行铜币数目统计表和北宋纸币铜版拓片。材料体现出宋代( )

A.商业活动时间、空间不再受限 B.外贸所得在财政中占重要地位

C.商业贸易繁荣的程度超过唐代 D.都市出现娱乐兼营商业的场所

15.北宋时期东京每年从南方运输粮食600万石左右;南宋时,苏、湖、常、秀(秀水,今浙江嘉兴)有“天下粮仓”之美称。上述现象表明( )

A.北方人口大量南迁 B.经济重心逐渐南移

C.东南地区赋税沉重 D.江南地区开始开发

二、阅读理解(55分)

16.阅读材料,回答下列问题。(13分)

材料一:秦汉时期,关中地区既是全国的经济中心,也是政治中心,地位十分优越和显赫。同时期的南方,经济一直远远落后于北方。虽然对于农业来说,南方拥有气候温暖、雨量充沛、土地肥沃等优越条件,但受生产力水平的制约和人口稀少的局限,直至东汉末,江南地区还是一个林莽地带,地旷人稀,经济停滞在原始状态,有广大肥沃的土地未得到开发利用,农业经济很不发达。商品经济更不待言。

——摘编自区永坼《论中国古代经济重心南移的原因》

(1)根据材料一,指出秦汉时期的全国经济中心。概括此时江南地区的发展状况。(3分)

材料二:

(2)根据材料二,简述这一时期南北方人口变化趋势,并结合所学知识分析其原因。(4 分)

材料三:宋朝取得了中国有史以来最为显著的进步农业获得前所未有的发展,造船业突飞猛进,制瓷业、纺织业等手工业也取得了惊人的进步。商业经济的繁荣,使宋朝成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(3)综合上述材料,围绕“中国古代经济重心南移”提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰。6分)

17.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料一:幸相赵普回谷术太但你:ds)大重,斗不息,国家不安者,其故非他,节镇(藩镇节度使)太重,

君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——(宋)司马光《沫水纪闻》

(1)根据材料一,指出赵普认为唐末以来政权更替频繁的主要原因。赵普所说的“权”“钱”“兵”各指什么 (4分)

材料二:宋初“始置诸州通判”“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

——《宋史·职官志》

(2)根据材料二,分别指出通判的职权和作用。(2分)

材料三:为了吸收不同阶层的知识分子参加政权,两宋对选才用人的科举制度进行了改革,消除了魏晋以来士族门阀造成的影响。两宋科举取士几乎面向社会各个阶层,再加上科举取士的名额不断增加,在社会各阶层中形成了“学而优则仕”之风。

——摘编自万钧《南宋社会文化面面观》

(3)根据材料三,指出宋朝政府提高士人参政机会的主要途径及其做法,并结合所学知识分析其利弊。(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括宋朝采取以上措施的共同目的。(2分)

18.阅读材料,回答下列问题。(14分)

材料一:唐朝的商业十分繁荣……出现了一些繁华的大都市……唐都长安的城市规划井然有序,城中有东、西两市,是主要的商业区,这里商铺林立;城内所建100多个坊,是居民区,居住人口达百万……(宋代)商业日益繁盛,城市中的店铺不断增加,街道以及宅巷之内到处可以开设店铺;经商的时间也不再受到限制,出现了早市和夜市。

——摘编自部编版《中国历史》七年级下册

(1)根据材料一,说说宋代城市商业活动与唐朝相比有何变化。(2分)

材料二:北宋东京城内人口稠密,居民超过百万,是中国最大的城市,城里买卖和居住的地方已经分不清,随处可开设商店……商品可以在白天、夜间交易,三鼓以后还可夜市,通晓不绝。

(2)从材料二中可以看出,北宋东京的商业繁荣有哪些特点 (4 分)

材料三:北宋都城开封买卖通宵达旦,金、银、彩、帛等“每一交易,动辄千万”。政府鼓励海外贸易,在主要港口设置市舶机构管理贸易。高宗末年,市舶收入岁达二百万贯,超过北宋治平年间岁入的两倍多。

(3)材料三中哪句话反映了开封城的发达 根据材料三回答,宋朝海外贸易空前活跃的主要原因是什么 ( 4分)

材料四:(宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济.纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特…在人民日常生活……各方面,中国是当时世界上首屈指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——摘编自[法]谢和耐《南宋社会生活史》

(4)根据材料四并结合所学知识,举出两例宋代中国“现代化的程度令人吃惊”的表现。(4分)

19.我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步。阅读材料,回答下列问题。(16分)

材料一:唐高宗时,吐蕃从内地引进了蚕种,唐朝还派酿酒、制碾皑、造纸墨的工匠到吐蕃传授技艺……吐蕃还通过互市,向唐朝购买茶叶、丝绸等物品,吐蕃的马和形制优美奇异的金银器等物品不断地传到内地。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一,概括唐高宗时期与吐蕃交往的特点。结合所学知识,列举两例唐朝与吐蕃交往的史实。(4分)

材料二:自契丹取燕蓟以北(幽云十六州),拓跋(党项族)自得灵夏以西……得中国(指中原)土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书刊,行中国法令。是二敌所为,皆与中国等。

——摘编自李焘《续资治通鉴长编》

(2)材料二中的“二敌”分别是指什么政权 根据材料二,指出这两个政权政治制度的相同特点。(4分)

材料三:宋辽西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

(3)根据材料三,指出宋辽西夏时期民族文化交往呈现的特点。结合所学知识,简述辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。(4分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,归纳唐宋处理民族关系的方式。(4分)

参考答案

1.B 2.A 3.B 4.A 5.C 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D 11.B 12.C 13.B 14.C 15.B

16.答:(1)经济中心:关中地区。状况:地旷人稀,经济停滞在原始状态。

(2)趋势:南方地区户数不断增加,最终在宋朝时期超越北方。原因:北方战乱频繁,导致人口南迁;南方自然条件优越。

(3)【示例】观点:中国古代经济重心的南移是一个漫长的过程。论述:魏晋南北朝时期,大批北人南迁,使江南地区得到初步开发,为中国古代经济重心的南移奠定了基础。从唐朝中晚期开始,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术,使南方农业发展速度加快,江南地区经济开发加速,我国的经济重心开始南移。南宋时期,南方成为粮食的主要产区,手工业中心主要在南方,商业和港口城市主

要分布在南方,政府财税收入主要来自南方,南方人口超过北方等都说明宋代南方经济已经全面超过北方,南方地区成为经济重心。结论:综上所述,中国古代经济重心的南移从唐朝中后期开始,到南宋最终完成,前后历经了数百年的时间,是一个漫长的过程。

17.答:(1)主要原因:藩镇节度使势力过大,君弱臣强(或地方势力强大,君主势力弱小)。“权”:行

政权;“钱财权;“兵”:兵权。

(2)职权:通判的职权涉及地方一切行政及司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其进行监督。

(3)途径:增加科举取士的名额。做法:面向社会各个阶层;形成了“学而优则仕”的社会风气。利:扭转了五代十国以来尚武轻文的风气,有利于政权的稳固和社会的安定;推动了宋代科技文化的繁荣。弊:导致了官僚机构膨胀,办事效率低下;增加了朝廷的财政支出,形成积贫积弱局面。

(4)共同目的:加强中央集权,巩固统治。

18.答:(1)变化:打破了市坊的芥限﹔全向-现了早市和夜市。

(2)特点:人口稠密;是当时国内最大的都市;买卖区与居住区分不清,商品交易时间长等。

(3)话句:“每一交易,动辄千万”。原因:政府重视(或政府鼓励海外贸易)。

(4)表现:商业繁荣(或海外贸易)超过了前代;设立市舶司管理对外贸易;出现早市、夜市;沿街设立店铺;旅店业兴旺;使用纸币;出现娱乐场所瓦子;有春节(或元宵节、端午节、中秋节)等传统节日

等。

19.答:(1)特点:和平交往;交流内容多样;双向往来。史实:文成公主入藏;金城公主入藏;唐蕃会盟。

(2)政权:辽和西夏。相同点:仿效中原王朝。

(3)特点:互相吸收。日产。

(4)方式:和亲;议和;册封;战争。

21世纪教育网 www.21Cnjy.Com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21Cnjy.Com)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源