第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业(含解析) 高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业(含解析) 高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 315.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业

一、单选题

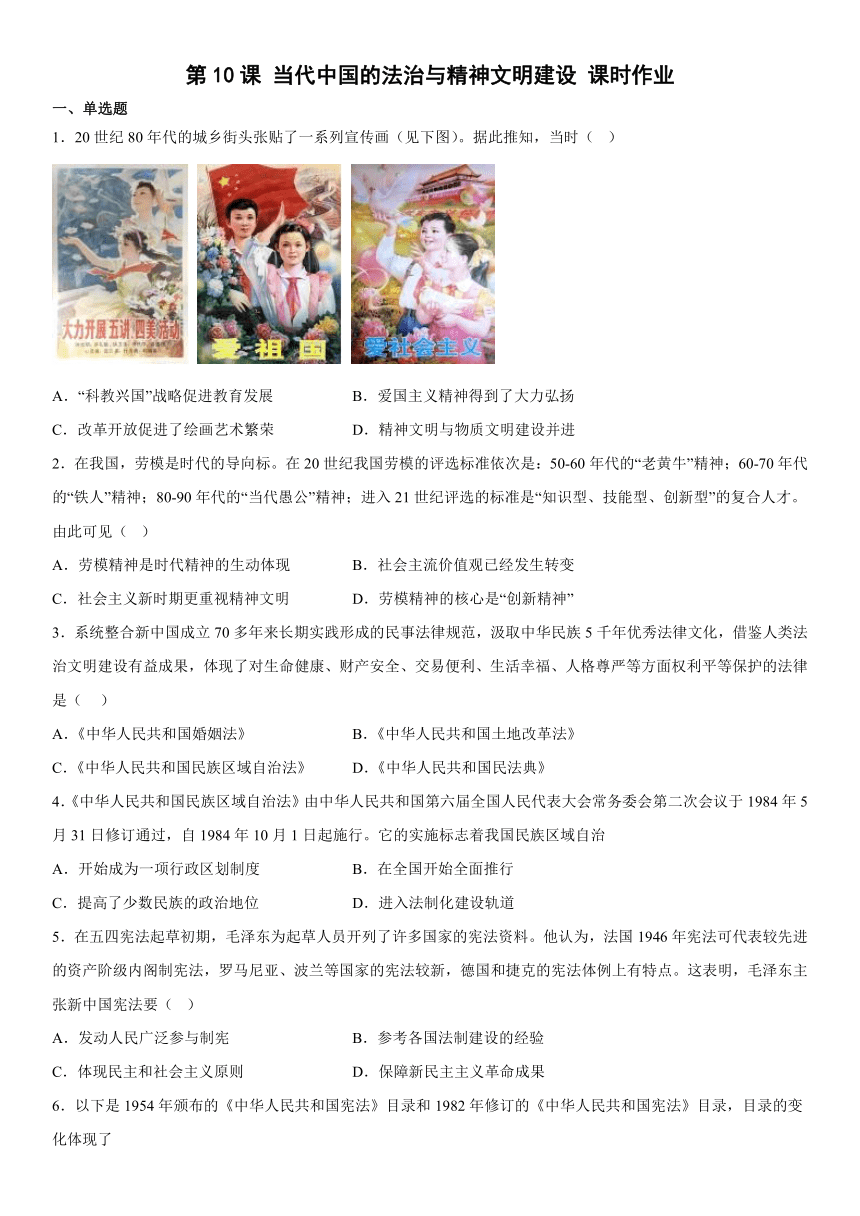

1.20世纪80年代的城乡街头张贴了一系列宣传画(见下图)。据此推知,当时( )

A.“科教兴国”战略促进教育发展 B.爱国主义精神得到了大力弘扬

C.改革开放促进了绘画艺术繁荣 D.精神文明与物质文明建设并进

2.在我国,劳模是时代的导向标。在20世纪我国劳模的评选标准依次是:50-60年代的“老黄牛”精神;60-70年代的“铁人”精神;80-90年代的“当代愚公”精神;进入21世纪评选的标准是“知识型、技能型、创新型”的复合人才。由此可见( )

A.劳模精神是时代精神的生动体现 B.社会主流价值观已经发生转变

C.社会主义新时期更重视精神文明 D.劳模精神的核心是“创新精神”

3.系统整合新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范,汲取中华民族5千年优秀法律文化,借鉴人类法治文明建设有益成果,体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方面权利平等保护的法律是( )

A.《中华人民共和国婚姻法》 B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中华人民共和国民族区域自治法》 D.《中华人民共和国民法典》

4.《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治

A.开始成为一项行政区划制度 B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位 D.进入法制化建设轨道

5.在五四宪法起草初期,毛泽东为起草人员开列了许多国家的宪法资料。他认为,法国1946年宪法可代表较先进的资产阶级内阁制宪法,罗马尼亚、波兰等国家的宪法较新,德国和捷克的宪法体例上有特点。这表明,毛泽东主张新中国宪法要( )

A.发动人民广泛参与制宪 B.参考各国法制建设的经验

C.体现民主和社会主义原则 D.保障新民主主义革命成果

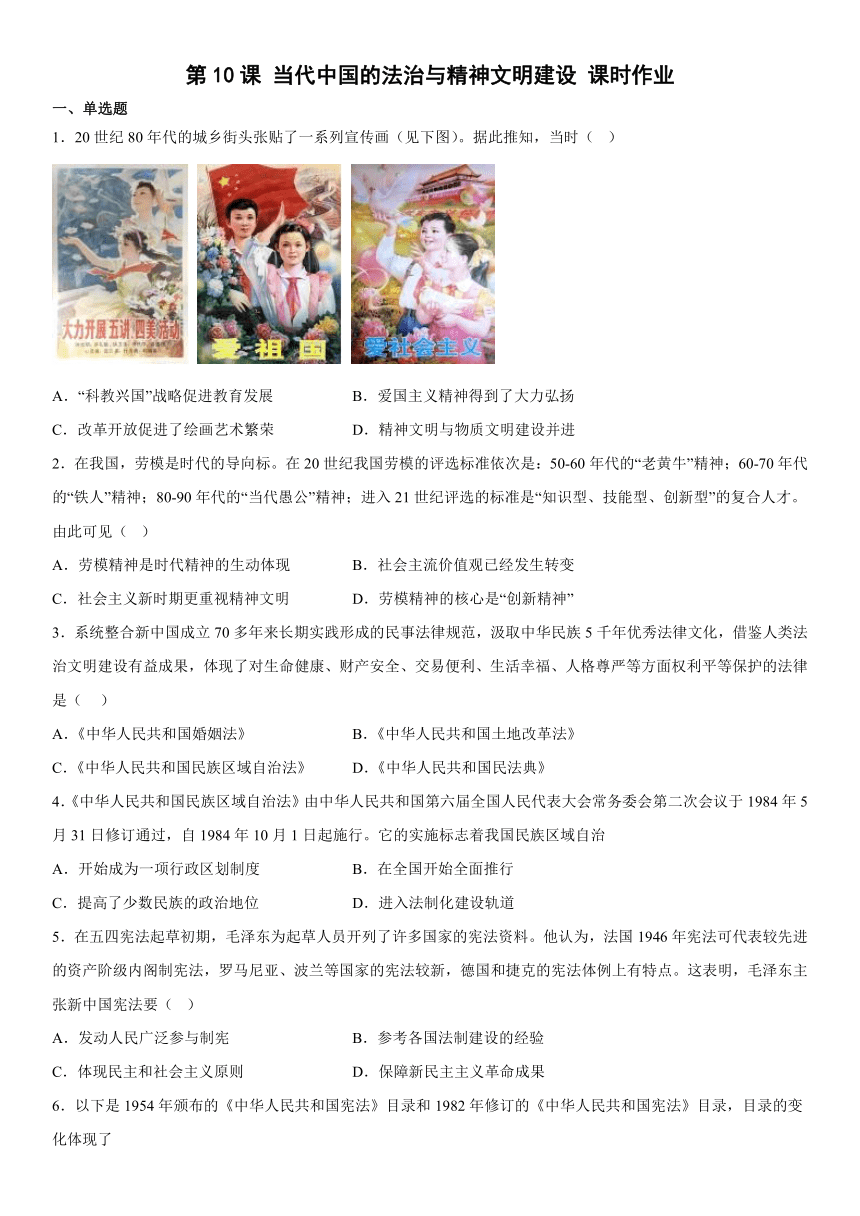

6.以下是1954年颁布的《中华人民共和国宪法》目录和1982年修订的《中华人民共和国宪法》目录,目录的变化体现了

A.社会主义法律体系的完备 B.人民民主的法律保障进一步加强

C.基层民主政治建设的发展 D.“实行依法治国”被正式写入宪法

7.1982年宪法将“公民的基本权利和义务”放到了“国家机构”前面:首次把人民政协的性质、地位和作用写入了宪法:承认国营、集体和个体三种经济都不可或缺。这些变化( )

A.推动了人民政治协商制度的建立 B.确立了以私有制为主体的市场经济

C.表明社会主要矛盾发生根本转变 D.适应了新时期政治经济建设的需要

8.十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,共七编、1260条,包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。这是新中国第一部以法典命名的法律,具有里程碑意义。编纂该法典的出发点是

A.制定全新的民事法律 B.确立社会主义核心价值观

C.法律制度与国际接轨 D.适应经济社会发展的需要

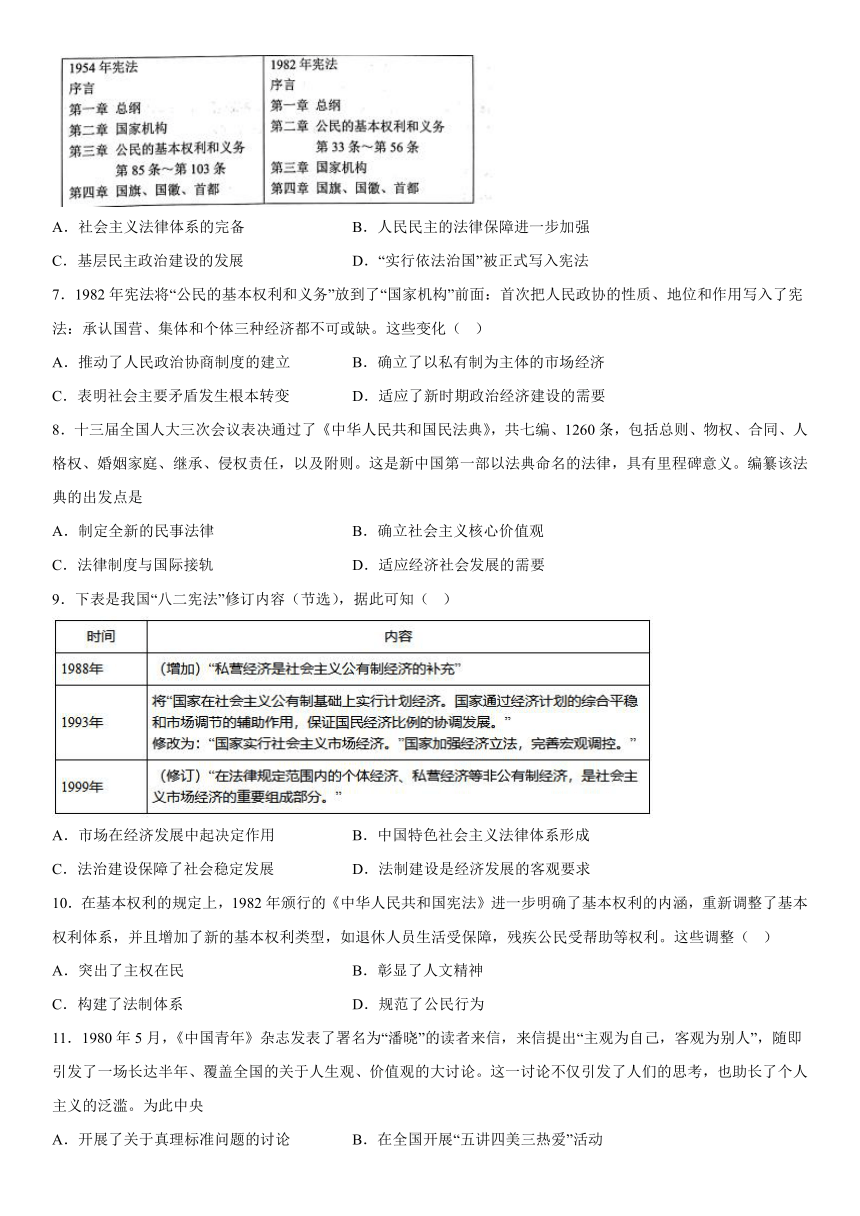

9.下表是我国“八二宪法”修订内容(节选),据此可知( )

A.市场在经济发展中起决定作用 B.中国特色社会主义法律体系形成

C.法治建设保障了社会稳定发展 D.法制建设是经济发展的客观要求

10.在基本权利的规定上,1982年颁行的《中华人民共和国宪法》进一步明确了基本权利的内涵,重新调整了基本权利体系,并且增加了新的基本权利类型,如退休人员生活受保障,残疾公民受帮助等权利。这些调整( )

A.突出了主权在民 B.彰显了人文精神

C.构建了法制体系 D.规范了公民行为

11.1980年5月,《中国青年》杂志发表了署名为“潘晓”的读者来信,来信提出“主观为自己,客观为别人”,随即引发了一场长达半年、覆盖全国的关于人生观、价值观的大讨论。这一讨论不仅引发了人们的思考,也助长了个人主义的泛滥。为此中央

A.开展了关于真理标准问题的讨论 B.在全国开展“五讲四美三热爱”活动

C.颁布了《公民道德建设实施纲要》 D.建立健全了社会主义法律制度

12.世界银行前首席经济专家萨摩斯在1993年评论中国道:“当人们在书写20世纪后期这段历史时,最有意义的事件就是中国所发生的革命性变革。一个多世纪以来,美国一直是世界上最大的经济体,……,现在唯一有机会在绝对规模上超过美国的国家就是中国。”以下不属于当时中国崛起原因的是( )

A.对经济体制改革的不断深入 B.通过《中华人民共和国民法典》

C.法制建设进入新的发展时期 D.遵循和平发展理念积极开展外交

13.上世纪五六十年代,我国民法典的起草工作几度中断。十一届三中全会以来,担保法、合同法等单行法相继制定。1998年八届全国人大决定恢复民法典的起草工作,2002年九届全国人大决定加快民法典的起草工作,2020年5月28日,全国人大表决通过了《中华人民共和国民法典》。这一过程主要反映了

A.国家治理体系趋于完备 B.法制建设适应经济发展

C.依法治国理念深入人心 D.中国特色法律体系形成

14.党的二十大报告作出“发展全过程人民民主”的重大战略部署。发展全过程人民民主的出发点和落脚点都是为了实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益,为中国式现代化发挥更大能效。下列关于我国民主政治发展的重大实践,按时序排列正确的是( )

①提出“长期共存,互相监督”

②改进选举制度,实行差额选举

③通过“具有临时宪法性质”的法律文件

④以国家根本法的形式规定了我国实行人民代表大会制度

A.①②③④ B.②③④① C.③②①④ D.③④①②

15.20世纪50年代,新中国颁布了《中华人民共和国婚姻法》,规定:实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度;禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人借婚姻关系问题索取财物。然而很多民众却认为“什么婚姻法?还不是整贫雇农的离婚法!”“什么婚姻法?还不是整穷人法!”“今后的男子又要受压迫。婚姻法就是妇女法。”最终,中央竟不得不以“贯彻婚姻法运动月”的群众运动方式予以应对。由此可知,该法律的制定表明( )

A.加快了男女政治权利平等的实现 B.彻底废除了封建社会的伦理秩序

C.建国初新旧婚姻家庭观念的冲突 D.仍然是新民主主义革命的继续

16.1983年4月,全国人大通过了宪法修正案,对宪法第十一条增加内容:“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。”这一规定

A.适应了经济体制改革的要求 B.明确了发展市场经济的目标

C.为依法治国奠定了法律基础 D.有利于改变原有的产业结构

二、材料分析题

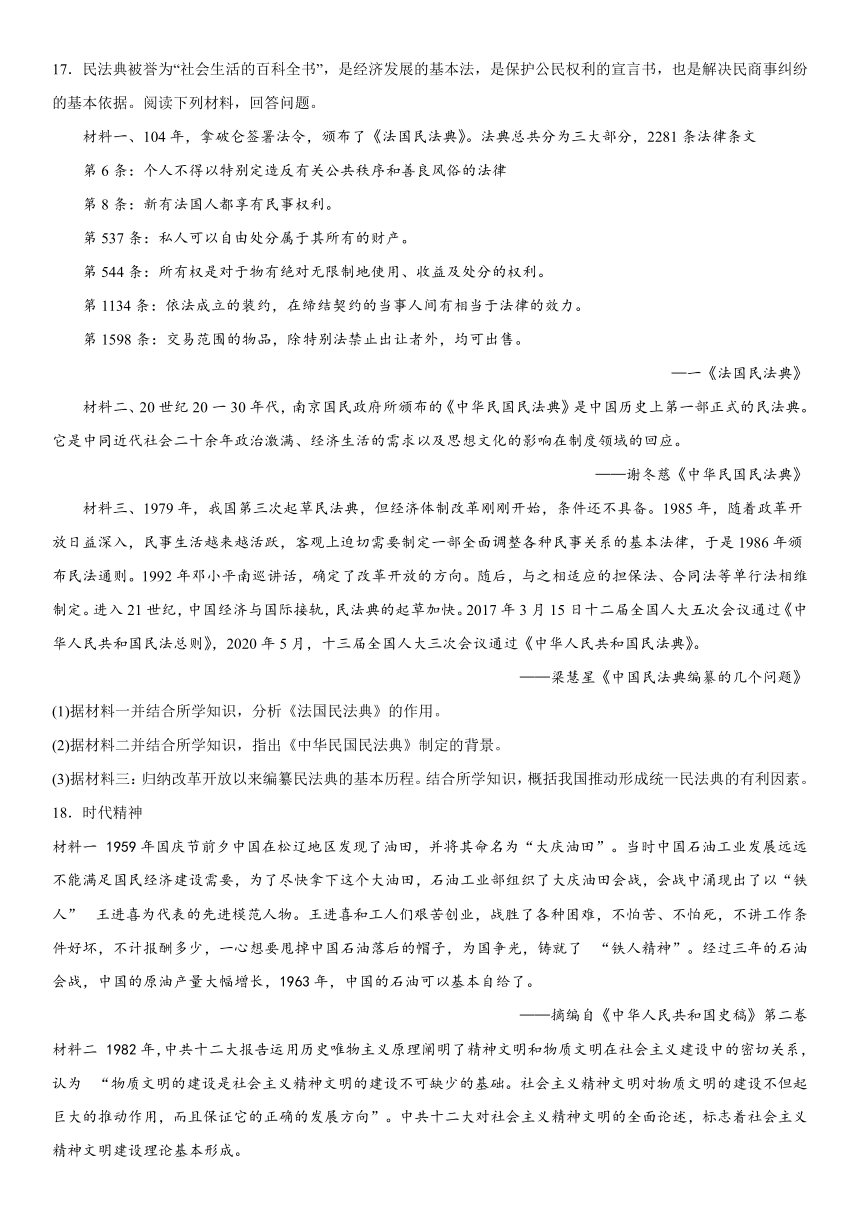

17.民法典被誉为“社会生活的百科全书”,是经济发展的基本法,是保护公民权利的宣言书,也是解决民商事纠纷的基本依据。阅读下列材料,回答问题。

材料一、104年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。法典总共分为三大部分,2281条法律条文

第6条:个人不得以特别定造反有关公共秩序和善良风俗的法律

第8条:新有法国人都享有民事权利。

第537条:私人可以自由处分属于其所有的财产。

第544条:所有权是对于物有绝对无限制地使用、收益及处分的权利。

第1134条:依法成立的装约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。

第1598条:交易范围的物品,除特别法禁止出让者外,均可出售。

—一《法国民法典》

材料二、20世纪20一30年代,南京国民政府所颁布的《中华民国民法典》是中国历史上第一部正式的民法典。它是中同近代社会二十余年政治激满、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。

——谢冬慈《中华民国民法典》

材料三、1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着政革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相维制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》。

——梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)据材料一并结合所学知识,分析《法国民法典》的作用。

(2)据材料二并结合所学知识,指出《中华民国民法典》制定的背景。

(3)据材料三:归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。结合所学知识,概括我国推动形成统一民法典的有利因素。

18.时代精神

材料一 1959年国庆节前夕中国在松辽地区发现了油田,并将其命名为“大庆油田”。当时中国石油工业发展远远不能满足国民经济建设需要,为了尽快拿下这个大油田,石油工业部组织了大庆油田会战,会战中涌现出了以“铁人” 王进喜为代表的先进模范人物。王进喜和工人们艰苦创业,战胜了各种困难,不怕苦、不怕死,不讲工作条件好坏,不计报酬多少,一心想要甩掉中国石油落后的帽子,为国争光,铸就了 “铁人精神”。经过三年的石油会战,中国的原油产量大幅增长,1963年,中国的石油可以基本自给了。

——摘编自《中华人民共和国史稿》第二卷

材料二 1982年,中共十二大报告运用历史唯物主义原理阐明了精神文明和物质文明在社会主义建设中的密切关系,认为 “物质文明的建设是社会主义精神文明的建设不可缺少的基础。社会主义精神文明对物质文明的建设不但起巨大的推动作用,而且保证它的正确的发展方向”。中共十二大对社会主义精神文明的全面论述,标志着社会主义精神文明建设理论基本形成。

——摘编自《中华人民共和国史稿》第三卷

(1)根据材料并结合所学,谈谈你对王进喜身上所体现的时代精神的认识。

(2)结合时代背景,简要说明社会主义精神文明建设理论提出的重要作用。

参考答案:

1.D

【详解】由题干材料可知,在20世纪80年代,党和政府在改革开放新时期,物质建设不断发展的同时,也注重精神文明建设的发展,“两手一起抓”,D项正确;A项从材料中无法体现,排除A项;B项说法较为片面,不能涵盖材料内容,排除B项;C项与题干主旨不符,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据材料可知,不同时期劳模的评选标准是不一样的,说明劳模精神是时代精神的生动体现,A项正确;社会主流价值观并未转变,排除B项;建国后我国一直重视精神文明建设,排除C项;劳模精神的核心是“工匠精神”,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】根据题干中的“系统整合新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范”和“体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方面权利平等保护的法律”并所学知识可知这部法律是《中华人民共和国民法典》,D项正确;《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国土地改革法》是20世纪50年代颁布,《中华人民共和国民族区域自治法》1984年颁布,都不符合“系统整合新中国成立70多年来长期实践”的时间限定,排除ABC项。故选D项。

4.D

【详解】民族区域自治制度早在建国之时就已经明确提出,并在全国开始实行,所以A、B选项排除。《中华人民共和国民族区域自治法》的颁布实际上体现出这一制度的法制化,所以本题选择D选项。C选项不能够说明这一问题,故排除。

5.C

【详解】根据材料内容可以看出,毛泽东指示五四宪法起草人员参考法国、罗马尼亚、波兰、德国和捷克等国的宪法,而且这些国家的宪法各有特点,主要体现了民主和社会主义的特点,由此说明毛泽东主张新中国宪法要体现民主和社会主义原则,C项正确;材料信息说明新中国宪法要参考各国法制建设的经验,不能体现发动人民广泛参与制宪,更没有体现要保障新民主主义革命成果,排除AD项。“各国”的说法过于夸张,排除B项。故选A项。

6.B

【详解】1982年修订的《中华人民共和国宪法》目录,把公民的权利和义务提到了国家机构的前面,说明中国人民民主的法律保障进一步加强,故选B;仅从材料无法体现社会主义法律体系的完备,排除A;材料没有涉及基层民主政治建设的信息,排除C;1999年“实行依法治国”被正式写入宪法,排除D。

【点睛】

7.D

【详解】根据材料可知,1982年的宪法突出公民的基本权利和义务,凸显人民政协的作用,承认国营、集体和个体三种经济的重要性。结合所学可知,1978年中共十一届三中全会以来,党和政府重视恢复和发展民主法制,实行改革开放,进行经济体制改革。因此材料的内容适应了改革开放以来政治经济发展的需要,D项正确;1954年确立了人民政治协商制度,排除A项;B项史实错误,2001年我国形成了以公有制为主体的社会主义市场经济体制,排除B项;材料未涉及社会主要矛盾,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】根据所学知识可知,《中华人民共和国民法典》以丰富的内容、庞大的体系,对社会生活进行法律规范的根本出发点是,顺应时代发展要求,适应经济社会发展的需要,D项正确;制定全新的民事法律不是我国制定《民法典》的出发点,A项错误;确立社会主义核心价值观的是中共十八大,不是《中华人民共和国民法典》,B项错误;我国制定《民法典》的出发点是适应经济社会发展的需要,不是为了与国际接轨,C项错误。

9.C

【详解】根据材料及所学可知,从1988年到1999年,随着经济体制改革进程而1982年宪法内容发生变化,反映了改革开放以来我国法制建设适应经济体制改革的需要,是经济发展的客观要求,D项正确;材料宪法内容中不能反映市场经济起决定作用,排除A项;2010年我国建成中国特色社会主义法律体系,排除B项;材料提到法制建设,但没有涉及社会稳定,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】根据材料“1982年颁行的《中华人民共和国宪法》......并且增加了新的基本权利类型,如退休人员生活受保障,残疾公民受帮助等权利”可得知这些调整保障了弱势群体的权利,彰显了人文精神,B项正确;材料体现宪法保障了弱势群体的权利,非突出主权在民,排除A项;材料未显示构建了法制体系,排除C项;材料体现宪法保障了弱势群体的权利,未涉及规范公民行为,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】材料阐述的是关于人生观的讨论,发生于80年代,B项正确;A项发生于1978年,排除;《公民道德建设实施纲要》颁布于2001年,排除C项;D项材料没有体现,排除。

12.B

【详解】依据题干“当人们在书写20世纪后期这段历史时,最有意义的事件就是中国所发生的革命性变革……”和所学知识,2020年5月十三届全国人大第三次会议通过了中华人民共和国民法典,此时属于21世纪前期,与题干所述时间不符,B项符合题意,选择B项;1992年党的十四大明确了建立社会主义市场经济体制的改革目标,经济体制改革深入到新的阶段,A项不符合题意,排除A项;20世纪后期,我国法制建设进入新的发展时期,如1982年修订《中华人民共和国宪法》,1997年党的十五大报告正式把“依法治国”确立为党领导人民治理国家的基本方略,C项不符合题意,排除C项;20世纪后期,我国遵循和平发展理念积极开展外交,如全方位开展对外交往,积极参与国际事务,努力争取良好的国际环境和周边环境,D项不符合题意,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】结合所学知识可知,改革开放以来我国相继进行经济立法及民事立法,这主要是为了适应我国经济发展的需要,B正确;A说法过于绝对,排除;C说法与材料无关,排除;2011年伊始,全国人大常委会委员长吴邦国宣布:中国特色社会主义法律体系已经形成,D排除。故选B。

14.D

【详解】根据所学知识①提出“长期共存,互相监督”是在1956年,②改进选举制度,实行差额选举是在1982年,③通过“具有临时宪法性质”的法律文件是在1949年,④以国家根本法的形式规定了我国实行人民代表大会制度是在1954年,按照时间排序正确的顺序是③④①②,D项正确,排除ABC项。故选D项。

15.D

【详解】由材料可知,面对农村民众对《中华人民共和国婚姻法》的误解,中央不得不进行群众运动以应对,说明党中央用群众运动来反对封建残余,所以新中国《婚姻法》的制定仍在继续完成新民主主义革命的剩余任务,D项正确;《婚姻法》调整的是男女在婚姻家庭中的关系,并未涉及政治权利,排除A项;“彻底颠覆”说法过于绝对,排除B项;材料内容没有体现出家庭观念的冲突,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】1978年我国开始经济体制改革,宪法修正案规定“私营经济是社会主义公有制经济的补充”,适应了我国经济体制改革的要求,故选A;1992年中共十四大明确了发展社会主义市场经济的目标,排除B;以( 宪法 )为核心的社会主义法律体系为依法治国奠定了法律基础,排除C;材料信息与改变产业结构无关,排除D。

17.(1)作用:从法律的角度否定了封建等级制度及其特权,强调了在法律面前人人平等的思想,进一步确立了人权平等的原则;保护私有财产不可侵犯,激发了资产阶级的积极性,为工商业的自由发展提供了法律保证;开创了以罗马法为基础,以《法国民法典》为代表性的大陆法系,为世界许多国家借鉴;维护公共道德,有利于社会稳定等。(任2点即可)

(2)背景:近代民族资本主义经济的发展;南京国民政府的成立,国家形式上的统一;西方法学思想在中国的广泛传播和世界各国民法典发展的冲击;固有民法的历史局限性;政法精英及优秀人士的推动等。(任2点即可)

(3)基本历程:改革开放后开始起草民法典;80年代改革开放深入,颁布民法通则;90年代向社会主义市场经济转变,制定相应的单行法;21世纪后,适应全球化需要,2020年通过民法典。

有利因素:中国改革开放的不断深入;社会主义市场经济体制日益成熟;社会主义民主法制不断健全等。(任2点即可)

【详解】(1)作用:根据材料一“第6条:个人不得以特别定造反有关公共秩序和善良风俗的法律。”可知,《法国民法典》从法律的角度否定了封建等级制度及其特权,强调了在法律面前人人平等的思想,进一步确立了人权平等的原则。根据材料一“第537条:私人可以自由处分属于其所有的财产。”可知保护私有财产不可侵犯,激发了资产阶级的积极性。根据材料一“第1598条:交易范围的物品,除特别法禁止出让者外,均可出售。”可知为工商业的自由发展提供了法律保证。并结合所学知识可知,《法国民法典》开创了以罗马法为基础,以《法国民法典》为代表性的大陆法系,为世界许多国家借鉴;维护公共道德,有利于社会稳定等。

(2)背景:根据材料二“它是中同近代社会二十余年政治激满、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。”并结合所学知识可知,《中华民国民法典》制定的背景有近代民族资本主义经济的发展,民族资本家实业救国,一定程度上抵制了西方的经济侵略;民族资产阶级作为新的政治力量,开始登上历史舞台。1927年4月,南京国民政府建立,南京国民政府建立后,标志着在形式上统一了全国。西方法学思想在中国的广泛传播和世界各国民法典发展的冲击,近代以来,在域外法系和法律思想的强烈冲击下,中华法系走向解体,并由此引发绵延至今的“中西之争”和“古今之变”。晚清民事立法揭开了中国民法走向近代化的序幕,是中国民法发展史上的重大转折。其次,《大清民律草案》作为中国民法法典化和近代化的尝试,不仅开创了中国民法立法史的先河,也对后来的民国民法的制定提供了重要参考。民国成立后,初期的民法编篡工作,完全以《大清民律草案》为蓝木。因此,晚清民事立法的局限性也是非堂明显的事实上,外国法人所获得的权利能力与行为能力,往往超过中国法人的权利能力与行为能力。《中华民国民法典》是一种新事物,同时要结合过去在这些方面的欠缺以及仁人志士的努力,政法精英及优秀人士的推动下才能完成。

(3)基本历程:根据材料三“1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。”可知改革开放后开始起草民法典。根据材料三“1986年颁布民法通则。”可知80年代改革开放深入,颁布民法通则。根据材料三“1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相维制定。”可知90年代向社会主义市场经济转变,制定相应的单行法。根据材料三“进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。”可知21世纪后,适应全球化需要。根据材料三“2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》。”可知2020年通过民法典。

有利因素:根据材料三“1985年,随着政革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律”,可知中国改革开放的不断深入。根据材料三“1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相维制定。”可知社会主义市场经济体制日益成熟。根据材料三“2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》。”可知社会主义民主法制不断健全等。

18.(1)新中国石油工业不能满足国民经济发展需要,需要大力发展石油工业;工作条件差,但是人们投身社会主义建设的热情高涨(背景)。王进喜不怕困难,不怕牺牲,无私奉献,艰苦奋斗,铸就了“铁人精神”(内涵)。王进喜是时代的楷模,为新中国石油工业发展作出了巨大贡献,他的“铁人精神”成为激励人们投身社会主义现代化建设的精神力量(影响)。

(2)十一届三中全会拉开了改革开放的序幕,社会主义精神文明建设理论的提出为经济建设和改革开放提供了强大的精神力量,并保证其正确方向。

【详解】(1)根据“王进喜和工人们艰苦创业,战胜了各种困难,不怕苦、不怕死,不讲工作条件好坏”“不怕苦、不怕死,不讲工作条件好坏,不计报酬多少”“一心想要甩掉中国石油落后的帽子,为国争光”等信息和所学知识可从背景、内涵、影响等三个方面谈认识,即新中国石油工业不能满足国民经济发展需要,需要大力发展石油工业;工作条件差,但是人们投身社会主义建设的热情高涨(背景)。王进喜不怕困难,不怕牺牲,无私奉献,艰苦奋斗,铸就了“铁人精神”(内涵)。王进喜是时代的楷模,为新中国石油工业发展作出了巨大贡献,他的“铁人精神”成为激励人们投身社会主义现代化建设的精神力量(影响)。

(2)根据“社会主义精神文明对物质文明的建设不但起巨大的推动作用,而且保证它的正确的发展方向”和所学知识可知,十一届三中全会拉开了改革开放的序幕,社会主义精神文明建设理论的提出为经济建设和改革开放提供了强大的精神力量,并保证其正确方向。

一、单选题

1.20世纪80年代的城乡街头张贴了一系列宣传画(见下图)。据此推知,当时( )

A.“科教兴国”战略促进教育发展 B.爱国主义精神得到了大力弘扬

C.改革开放促进了绘画艺术繁荣 D.精神文明与物质文明建设并进

2.在我国,劳模是时代的导向标。在20世纪我国劳模的评选标准依次是:50-60年代的“老黄牛”精神;60-70年代的“铁人”精神;80-90年代的“当代愚公”精神;进入21世纪评选的标准是“知识型、技能型、创新型”的复合人才。由此可见( )

A.劳模精神是时代精神的生动体现 B.社会主流价值观已经发生转变

C.社会主义新时期更重视精神文明 D.劳模精神的核心是“创新精神”

3.系统整合新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范,汲取中华民族5千年优秀法律文化,借鉴人类法治文明建设有益成果,体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方面权利平等保护的法律是( )

A.《中华人民共和国婚姻法》 B.《中华人民共和国土地改革法》

C.《中华人民共和国民族区域自治法》 D.《中华人民共和国民法典》

4.《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治

A.开始成为一项行政区划制度 B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位 D.进入法制化建设轨道

5.在五四宪法起草初期,毛泽东为起草人员开列了许多国家的宪法资料。他认为,法国1946年宪法可代表较先进的资产阶级内阁制宪法,罗马尼亚、波兰等国家的宪法较新,德国和捷克的宪法体例上有特点。这表明,毛泽东主张新中国宪法要( )

A.发动人民广泛参与制宪 B.参考各国法制建设的经验

C.体现民主和社会主义原则 D.保障新民主主义革命成果

6.以下是1954年颁布的《中华人民共和国宪法》目录和1982年修订的《中华人民共和国宪法》目录,目录的变化体现了

A.社会主义法律体系的完备 B.人民民主的法律保障进一步加强

C.基层民主政治建设的发展 D.“实行依法治国”被正式写入宪法

7.1982年宪法将“公民的基本权利和义务”放到了“国家机构”前面:首次把人民政协的性质、地位和作用写入了宪法:承认国营、集体和个体三种经济都不可或缺。这些变化( )

A.推动了人民政治协商制度的建立 B.确立了以私有制为主体的市场经济

C.表明社会主要矛盾发生根本转变 D.适应了新时期政治经济建设的需要

8.十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,共七编、1260条,包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。这是新中国第一部以法典命名的法律,具有里程碑意义。编纂该法典的出发点是

A.制定全新的民事法律 B.确立社会主义核心价值观

C.法律制度与国际接轨 D.适应经济社会发展的需要

9.下表是我国“八二宪法”修订内容(节选),据此可知( )

A.市场在经济发展中起决定作用 B.中国特色社会主义法律体系形成

C.法治建设保障了社会稳定发展 D.法制建设是经济发展的客观要求

10.在基本权利的规定上,1982年颁行的《中华人民共和国宪法》进一步明确了基本权利的内涵,重新调整了基本权利体系,并且增加了新的基本权利类型,如退休人员生活受保障,残疾公民受帮助等权利。这些调整( )

A.突出了主权在民 B.彰显了人文精神

C.构建了法制体系 D.规范了公民行为

11.1980年5月,《中国青年》杂志发表了署名为“潘晓”的读者来信,来信提出“主观为自己,客观为别人”,随即引发了一场长达半年、覆盖全国的关于人生观、价值观的大讨论。这一讨论不仅引发了人们的思考,也助长了个人主义的泛滥。为此中央

A.开展了关于真理标准问题的讨论 B.在全国开展“五讲四美三热爱”活动

C.颁布了《公民道德建设实施纲要》 D.建立健全了社会主义法律制度

12.世界银行前首席经济专家萨摩斯在1993年评论中国道:“当人们在书写20世纪后期这段历史时,最有意义的事件就是中国所发生的革命性变革。一个多世纪以来,美国一直是世界上最大的经济体,……,现在唯一有机会在绝对规模上超过美国的国家就是中国。”以下不属于当时中国崛起原因的是( )

A.对经济体制改革的不断深入 B.通过《中华人民共和国民法典》

C.法制建设进入新的发展时期 D.遵循和平发展理念积极开展外交

13.上世纪五六十年代,我国民法典的起草工作几度中断。十一届三中全会以来,担保法、合同法等单行法相继制定。1998年八届全国人大决定恢复民法典的起草工作,2002年九届全国人大决定加快民法典的起草工作,2020年5月28日,全国人大表决通过了《中华人民共和国民法典》。这一过程主要反映了

A.国家治理体系趋于完备 B.法制建设适应经济发展

C.依法治国理念深入人心 D.中国特色法律体系形成

14.党的二十大报告作出“发展全过程人民民主”的重大战略部署。发展全过程人民民主的出发点和落脚点都是为了实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益,为中国式现代化发挥更大能效。下列关于我国民主政治发展的重大实践,按时序排列正确的是( )

①提出“长期共存,互相监督”

②改进选举制度,实行差额选举

③通过“具有临时宪法性质”的法律文件

④以国家根本法的形式规定了我国实行人民代表大会制度

A.①②③④ B.②③④① C.③②①④ D.③④①②

15.20世纪50年代,新中国颁布了《中华人民共和国婚姻法》,规定:实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度;禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人借婚姻关系问题索取财物。然而很多民众却认为“什么婚姻法?还不是整贫雇农的离婚法!”“什么婚姻法?还不是整穷人法!”“今后的男子又要受压迫。婚姻法就是妇女法。”最终,中央竟不得不以“贯彻婚姻法运动月”的群众运动方式予以应对。由此可知,该法律的制定表明( )

A.加快了男女政治权利平等的实现 B.彻底废除了封建社会的伦理秩序

C.建国初新旧婚姻家庭观念的冲突 D.仍然是新民主主义革命的继续

16.1983年4月,全国人大通过了宪法修正案,对宪法第十一条增加内容:“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。”这一规定

A.适应了经济体制改革的要求 B.明确了发展市场经济的目标

C.为依法治国奠定了法律基础 D.有利于改变原有的产业结构

二、材料分析题

17.民法典被誉为“社会生活的百科全书”,是经济发展的基本法,是保护公民权利的宣言书,也是解决民商事纠纷的基本依据。阅读下列材料,回答问题。

材料一、104年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。法典总共分为三大部分,2281条法律条文

第6条:个人不得以特别定造反有关公共秩序和善良风俗的法律

第8条:新有法国人都享有民事权利。

第537条:私人可以自由处分属于其所有的财产。

第544条:所有权是对于物有绝对无限制地使用、收益及处分的权利。

第1134条:依法成立的装约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。

第1598条:交易范围的物品,除特别法禁止出让者外,均可出售。

—一《法国民法典》

材料二、20世纪20一30年代,南京国民政府所颁布的《中华民国民法典》是中国历史上第一部正式的民法典。它是中同近代社会二十余年政治激满、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。

——谢冬慈《中华民国民法典》

材料三、1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着政革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相维制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》。

——梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)据材料一并结合所学知识,分析《法国民法典》的作用。

(2)据材料二并结合所学知识,指出《中华民国民法典》制定的背景。

(3)据材料三:归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。结合所学知识,概括我国推动形成统一民法典的有利因素。

18.时代精神

材料一 1959年国庆节前夕中国在松辽地区发现了油田,并将其命名为“大庆油田”。当时中国石油工业发展远远不能满足国民经济建设需要,为了尽快拿下这个大油田,石油工业部组织了大庆油田会战,会战中涌现出了以“铁人” 王进喜为代表的先进模范人物。王进喜和工人们艰苦创业,战胜了各种困难,不怕苦、不怕死,不讲工作条件好坏,不计报酬多少,一心想要甩掉中国石油落后的帽子,为国争光,铸就了 “铁人精神”。经过三年的石油会战,中国的原油产量大幅增长,1963年,中国的石油可以基本自给了。

——摘编自《中华人民共和国史稿》第二卷

材料二 1982年,中共十二大报告运用历史唯物主义原理阐明了精神文明和物质文明在社会主义建设中的密切关系,认为 “物质文明的建设是社会主义精神文明的建设不可缺少的基础。社会主义精神文明对物质文明的建设不但起巨大的推动作用,而且保证它的正确的发展方向”。中共十二大对社会主义精神文明的全面论述,标志着社会主义精神文明建设理论基本形成。

——摘编自《中华人民共和国史稿》第三卷

(1)根据材料并结合所学,谈谈你对王进喜身上所体现的时代精神的认识。

(2)结合时代背景,简要说明社会主义精神文明建设理论提出的重要作用。

参考答案:

1.D

【详解】由题干材料可知,在20世纪80年代,党和政府在改革开放新时期,物质建设不断发展的同时,也注重精神文明建设的发展,“两手一起抓”,D项正确;A项从材料中无法体现,排除A项;B项说法较为片面,不能涵盖材料内容,排除B项;C项与题干主旨不符,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据材料可知,不同时期劳模的评选标准是不一样的,说明劳模精神是时代精神的生动体现,A项正确;社会主流价值观并未转变,排除B项;建国后我国一直重视精神文明建设,排除C项;劳模精神的核心是“工匠精神”,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】根据题干中的“系统整合新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范”和“体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方面权利平等保护的法律”并所学知识可知这部法律是《中华人民共和国民法典》,D项正确;《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国土地改革法》是20世纪50年代颁布,《中华人民共和国民族区域自治法》1984年颁布,都不符合“系统整合新中国成立70多年来长期实践”的时间限定,排除ABC项。故选D项。

4.D

【详解】民族区域自治制度早在建国之时就已经明确提出,并在全国开始实行,所以A、B选项排除。《中华人民共和国民族区域自治法》的颁布实际上体现出这一制度的法制化,所以本题选择D选项。C选项不能够说明这一问题,故排除。

5.C

【详解】根据材料内容可以看出,毛泽东指示五四宪法起草人员参考法国、罗马尼亚、波兰、德国和捷克等国的宪法,而且这些国家的宪法各有特点,主要体现了民主和社会主义的特点,由此说明毛泽东主张新中国宪法要体现民主和社会主义原则,C项正确;材料信息说明新中国宪法要参考各国法制建设的经验,不能体现发动人民广泛参与制宪,更没有体现要保障新民主主义革命成果,排除AD项。“各国”的说法过于夸张,排除B项。故选A项。

6.B

【详解】1982年修订的《中华人民共和国宪法》目录,把公民的权利和义务提到了国家机构的前面,说明中国人民民主的法律保障进一步加强,故选B;仅从材料无法体现社会主义法律体系的完备,排除A;材料没有涉及基层民主政治建设的信息,排除C;1999年“实行依法治国”被正式写入宪法,排除D。

【点睛】

7.D

【详解】根据材料可知,1982年的宪法突出公民的基本权利和义务,凸显人民政协的作用,承认国营、集体和个体三种经济的重要性。结合所学可知,1978年中共十一届三中全会以来,党和政府重视恢复和发展民主法制,实行改革开放,进行经济体制改革。因此材料的内容适应了改革开放以来政治经济发展的需要,D项正确;1954年确立了人民政治协商制度,排除A项;B项史实错误,2001年我国形成了以公有制为主体的社会主义市场经济体制,排除B项;材料未涉及社会主要矛盾,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】根据所学知识可知,《中华人民共和国民法典》以丰富的内容、庞大的体系,对社会生活进行法律规范的根本出发点是,顺应时代发展要求,适应经济社会发展的需要,D项正确;制定全新的民事法律不是我国制定《民法典》的出发点,A项错误;确立社会主义核心价值观的是中共十八大,不是《中华人民共和国民法典》,B项错误;我国制定《民法典》的出发点是适应经济社会发展的需要,不是为了与国际接轨,C项错误。

9.C

【详解】根据材料及所学可知,从1988年到1999年,随着经济体制改革进程而1982年宪法内容发生变化,反映了改革开放以来我国法制建设适应经济体制改革的需要,是经济发展的客观要求,D项正确;材料宪法内容中不能反映市场经济起决定作用,排除A项;2010年我国建成中国特色社会主义法律体系,排除B项;材料提到法制建设,但没有涉及社会稳定,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】根据材料“1982年颁行的《中华人民共和国宪法》......并且增加了新的基本权利类型,如退休人员生活受保障,残疾公民受帮助等权利”可得知这些调整保障了弱势群体的权利,彰显了人文精神,B项正确;材料体现宪法保障了弱势群体的权利,非突出主权在民,排除A项;材料未显示构建了法制体系,排除C项;材料体现宪法保障了弱势群体的权利,未涉及规范公民行为,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】材料阐述的是关于人生观的讨论,发生于80年代,B项正确;A项发生于1978年,排除;《公民道德建设实施纲要》颁布于2001年,排除C项;D项材料没有体现,排除。

12.B

【详解】依据题干“当人们在书写20世纪后期这段历史时,最有意义的事件就是中国所发生的革命性变革……”和所学知识,2020年5月十三届全国人大第三次会议通过了中华人民共和国民法典,此时属于21世纪前期,与题干所述时间不符,B项符合题意,选择B项;1992年党的十四大明确了建立社会主义市场经济体制的改革目标,经济体制改革深入到新的阶段,A项不符合题意,排除A项;20世纪后期,我国法制建设进入新的发展时期,如1982年修订《中华人民共和国宪法》,1997年党的十五大报告正式把“依法治国”确立为党领导人民治理国家的基本方略,C项不符合题意,排除C项;20世纪后期,我国遵循和平发展理念积极开展外交,如全方位开展对外交往,积极参与国际事务,努力争取良好的国际环境和周边环境,D项不符合题意,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】结合所学知识可知,改革开放以来我国相继进行经济立法及民事立法,这主要是为了适应我国经济发展的需要,B正确;A说法过于绝对,排除;C说法与材料无关,排除;2011年伊始,全国人大常委会委员长吴邦国宣布:中国特色社会主义法律体系已经形成,D排除。故选B。

14.D

【详解】根据所学知识①提出“长期共存,互相监督”是在1956年,②改进选举制度,实行差额选举是在1982年,③通过“具有临时宪法性质”的法律文件是在1949年,④以国家根本法的形式规定了我国实行人民代表大会制度是在1954年,按照时间排序正确的顺序是③④①②,D项正确,排除ABC项。故选D项。

15.D

【详解】由材料可知,面对农村民众对《中华人民共和国婚姻法》的误解,中央不得不进行群众运动以应对,说明党中央用群众运动来反对封建残余,所以新中国《婚姻法》的制定仍在继续完成新民主主义革命的剩余任务,D项正确;《婚姻法》调整的是男女在婚姻家庭中的关系,并未涉及政治权利,排除A项;“彻底颠覆”说法过于绝对,排除B项;材料内容没有体现出家庭观念的冲突,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】1978年我国开始经济体制改革,宪法修正案规定“私营经济是社会主义公有制经济的补充”,适应了我国经济体制改革的要求,故选A;1992年中共十四大明确了发展社会主义市场经济的目标,排除B;以( 宪法 )为核心的社会主义法律体系为依法治国奠定了法律基础,排除C;材料信息与改变产业结构无关,排除D。

17.(1)作用:从法律的角度否定了封建等级制度及其特权,强调了在法律面前人人平等的思想,进一步确立了人权平等的原则;保护私有财产不可侵犯,激发了资产阶级的积极性,为工商业的自由发展提供了法律保证;开创了以罗马法为基础,以《法国民法典》为代表性的大陆法系,为世界许多国家借鉴;维护公共道德,有利于社会稳定等。(任2点即可)

(2)背景:近代民族资本主义经济的发展;南京国民政府的成立,国家形式上的统一;西方法学思想在中国的广泛传播和世界各国民法典发展的冲击;固有民法的历史局限性;政法精英及优秀人士的推动等。(任2点即可)

(3)基本历程:改革开放后开始起草民法典;80年代改革开放深入,颁布民法通则;90年代向社会主义市场经济转变,制定相应的单行法;21世纪后,适应全球化需要,2020年通过民法典。

有利因素:中国改革开放的不断深入;社会主义市场经济体制日益成熟;社会主义民主法制不断健全等。(任2点即可)

【详解】(1)作用:根据材料一“第6条:个人不得以特别定造反有关公共秩序和善良风俗的法律。”可知,《法国民法典》从法律的角度否定了封建等级制度及其特权,强调了在法律面前人人平等的思想,进一步确立了人权平等的原则。根据材料一“第537条:私人可以自由处分属于其所有的财产。”可知保护私有财产不可侵犯,激发了资产阶级的积极性。根据材料一“第1598条:交易范围的物品,除特别法禁止出让者外,均可出售。”可知为工商业的自由发展提供了法律保证。并结合所学知识可知,《法国民法典》开创了以罗马法为基础,以《法国民法典》为代表性的大陆法系,为世界许多国家借鉴;维护公共道德,有利于社会稳定等。

(2)背景:根据材料二“它是中同近代社会二十余年政治激满、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。”并结合所学知识可知,《中华民国民法典》制定的背景有近代民族资本主义经济的发展,民族资本家实业救国,一定程度上抵制了西方的经济侵略;民族资产阶级作为新的政治力量,开始登上历史舞台。1927年4月,南京国民政府建立,南京国民政府建立后,标志着在形式上统一了全国。西方法学思想在中国的广泛传播和世界各国民法典发展的冲击,近代以来,在域外法系和法律思想的强烈冲击下,中华法系走向解体,并由此引发绵延至今的“中西之争”和“古今之变”。晚清民事立法揭开了中国民法走向近代化的序幕,是中国民法发展史上的重大转折。其次,《大清民律草案》作为中国民法法典化和近代化的尝试,不仅开创了中国民法立法史的先河,也对后来的民国民法的制定提供了重要参考。民国成立后,初期的民法编篡工作,完全以《大清民律草案》为蓝木。因此,晚清民事立法的局限性也是非堂明显的事实上,外国法人所获得的权利能力与行为能力,往往超过中国法人的权利能力与行为能力。《中华民国民法典》是一种新事物,同时要结合过去在这些方面的欠缺以及仁人志士的努力,政法精英及优秀人士的推动下才能完成。

(3)基本历程:根据材料三“1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。”可知改革开放后开始起草民法典。根据材料三“1986年颁布民法通则。”可知80年代改革开放深入,颁布民法通则。根据材料三“1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相维制定。”可知90年代向社会主义市场经济转变,制定相应的单行法。根据材料三“进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。”可知21世纪后,适应全球化需要。根据材料三“2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》。”可知2020年通过民法典。

有利因素:根据材料三“1985年,随着政革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律”,可知中国改革开放的不断深入。根据材料三“1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相维制定。”可知社会主义市场经济体制日益成熟。根据材料三“2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》。”可知社会主义民主法制不断健全等。

18.(1)新中国石油工业不能满足国民经济发展需要,需要大力发展石油工业;工作条件差,但是人们投身社会主义建设的热情高涨(背景)。王进喜不怕困难,不怕牺牲,无私奉献,艰苦奋斗,铸就了“铁人精神”(内涵)。王进喜是时代的楷模,为新中国石油工业发展作出了巨大贡献,他的“铁人精神”成为激励人们投身社会主义现代化建设的精神力量(影响)。

(2)十一届三中全会拉开了改革开放的序幕,社会主义精神文明建设理论的提出为经济建设和改革开放提供了强大的精神力量,并保证其正确方向。

【详解】(1)根据“王进喜和工人们艰苦创业,战胜了各种困难,不怕苦、不怕死,不讲工作条件好坏”“不怕苦、不怕死,不讲工作条件好坏,不计报酬多少”“一心想要甩掉中国石油落后的帽子,为国争光”等信息和所学知识可从背景、内涵、影响等三个方面谈认识,即新中国石油工业不能满足国民经济发展需要,需要大力发展石油工业;工作条件差,但是人们投身社会主义建设的热情高涨(背景)。王进喜不怕困难,不怕牺牲,无私奉献,艰苦奋斗,铸就了“铁人精神”(内涵)。王进喜是时代的楷模,为新中国石油工业发展作出了巨大贡献,他的“铁人精神”成为激励人们投身社会主义现代化建设的精神力量(影响)。

(2)根据“社会主义精神文明对物质文明的建设不但起巨大的推动作用,而且保证它的正确的发展方向”和所学知识可知,十一届三中全会拉开了改革开放的序幕,社会主义精神文明建设理论的提出为经济建设和改革开放提供了强大的精神力量,并保证其正确方向。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理