2.《烛之武退秦师》课件(共45张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 2.《烛之武退秦师》课件(共45张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-09 15:41:31 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

1、 庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。

2、如有不嗜杀者,则天下之民皆引领而望之矣!

3、本文中“杀人以梃与刃,有以异乎”“以刃与政,有以异乎”用了什么写作手法?说明了什么问题?

用了类比推理的写作手法。说明用棍子打死人和用刀子杀死人以及用政治害死人,在本质上都是一样的,都是残害人民。

比喻论证:

以具体的事物把抽象的道理形象地表达出来。

类比论证:

对比重在正反相互对立的事物的比较,对事物间的差异性的揭示。

而类比根据两个对象在某些属性上的相同或相似,推论两者在其他属性上也有相同或相似,则着重于对事物间共性的展现。

烛之武退秦师

左传

本文节选自:《左传·僖公三十年》

《左传》是我国第一部叙事详细的

___史书著作,相传为鲁国史官________所作,原名___________。

《左传》

《春秋左传》

编年体

左丘明

比较

《春秋》与《左传》

《春秋》是孔子据鲁国史书《鲁春秋》修订的,是中国现存最早的一部编年体史书。记载了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年近240多年的历史。

“春秋”在古代表示一年四季,而史书记载的正是一年四季中各诸侯国发生的重大历史事件,因此取名为《春秋》。

史学家就把200多年的这段历史叫做“春秋”时期。

《春秋》

比较

《春秋》与《左传》

由于《春秋》记事过于简略,后人不易理解,所以诠释之作也相继出现,对书中的记载进行解释和说明。

较为有名的是被称为“春秋三传”的《左传》、《公羊传》和《谷梁传》。

《左传》,原名《春秋左传》,是为《春秋》做注解的一部史书。是我国第一部详细完整的编年体历史著作,相传是鲁国的史官左丘明所著。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

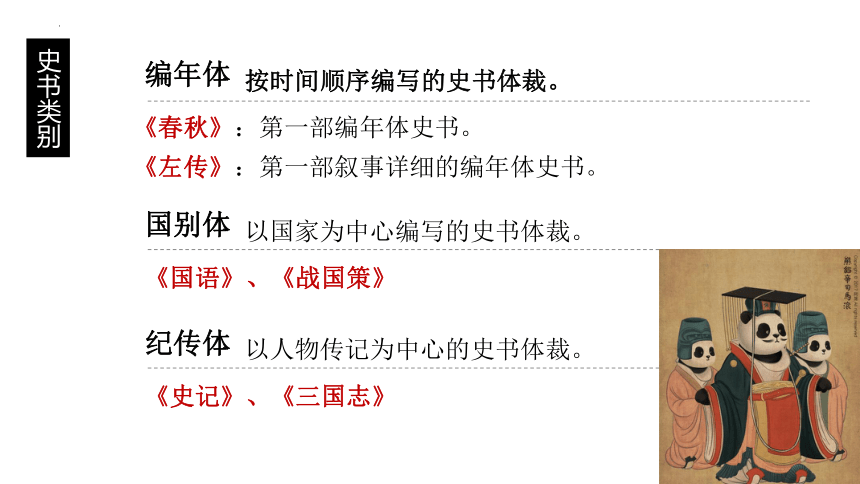

史书类别

按时间顺序编写的史书体裁。

编年体

《春秋》:第一部编年体史书。

《左传》:第一部叙事详细的编年体史书。

以国家为中心编写的史书体裁。

国别体

《国语》、《战国策》

以人物传记为中心的史书体裁。

纪传体

《史记》、《三国志》

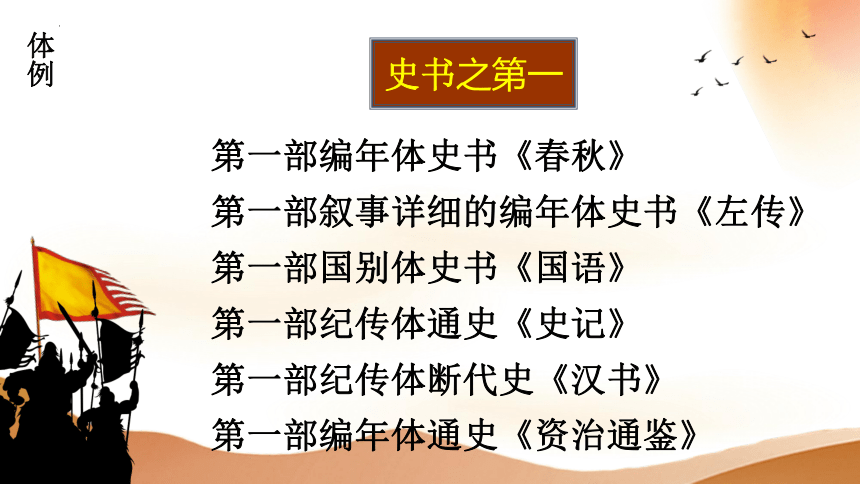

体例

第一部编年体史书《春秋》

第一部叙事详细的编年体史书《左传》

第一部国别体史书《国语》

第一部纪传体通史《史记》

第一部纪传体断代史《汉书》

第一部编年体通史《资治通鉴》

史书之第一

左丘明,姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。春秋末年鲁国人,史学家、文学家。曾任鲁国史官,晚年患眼疾,辞官还乡后,开始编纂《左传》、《国语》。后世尊称其为“文宗史圣”、“经臣史祖”等,史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖,是中国传统史学的创始人。

作者简介

整体感知

壹

时代背景

东周历史上最欠揍的国家 —郑国

郑国可以说是春秋最倒霉的国家,它的遭遇可以用“匹夫无罪,怀璧其罪”这个成语来形容。

原指拥有财宝能致祸。后也比喻有才能、有理想而受害。

郑国地理位置重要——

1.周天子东部屏障;

2.楚国北上争霸要道;

3.晋国东出、南下争霸要道。

因此整个春秋300年,郑国遭受六十多次兵灾。周边强国特别晋国和楚国,没事就吃饭、睡觉、打郑国。

本文选自《左传.僖公三十年》。主要是记公元前630年郑国烛之武利用秦、晋矛盾,向秦伯分析了当前的形势,采取分化瓦解的办法,说明了保存郑国对秦有利,灭掉郑国对秦不利的道理,终于说服了秦伯。秦伯不但撤走了围郑的秦军,反而派兵保卫郑国,迫使晋国不得不撤兵,从而消除了郑国的危机。

烛之武临危受命,不避艰险,只身说服秦君,解除国难,表现了他深明大义和捍卫国家主权的使命感,以及机智善辩的外交才能。

背景介绍

标

题

解

读

烛之武 退 秦师

为什么要退秦师?

退秦师者何许人也?

烛之武如何退秦师?

“退”的结果如何?

烛之武(2)

(1)一人与万人,力量悬殊,充满悬念;

(2)“退”如加修饰语,肯定是智退,而非力搏也;

(3)核心人物是烛之武。

(1)

(4)

(3)

听录音正音

秦军氾南 夫晋,何厌之有

无能为也矣 失其所与,不知

共其乏困 秦伯说与郑人盟

若不阙秦 微夫人之力不及此

夜缒而出

使杞子、逢孙戍之

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

zhì

qǐ

páng

文意

疏通文意

贰

第一段

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

以:因为

于,对。对晋无理

贰,从属二主。依附于晋的同时又亲附于楚。数→动

驻扎,名→动

为什么“退”?

状语后置

省略句

介绍背景 —— 晋秦围郑,介绍起因,开篇为下文的情节发展埋下伏笔。

译文

状语后置

晋侯、秦伯为什么要围攻郑国?为什么秦国也要去围郑?

(1)晋攻打郑国的原因:以其于晋无礼,且贰于楚也。

①公元前637年,重耳过郑,郑文公不加礼遇。

②公元前632年,晋楚城濮之战,郑国背晋助楚。楚败,又与晋媾和。

(2)秦攻打郑国的原因:

①“秦晋之好”

②秦的扩张野心

无直接的利益冲突

为秦师撤退埋下伏笔

为什么“退”?

晋师出有名,秦既是友情出演,也为图利益。

成语典故由来:

“秦晋之好”:最开始是指秦国和晋国两个诸侯国长期的政治联姻,现在被人们用来形容两家人的联姻,或者男女之间的婚姻关系,表达了一种祝贺。

退避三舍:(舍,古时行军以三十里为一舍)原意指为了回避与对方的冲突,主动退让九十里;常用于比喻退让和回避,避免冲突;

春秋时期,晋献公听信谗言,杀了太子申生,又派人捉拿申生的弟弟重耳。重耳闻讯,逃出了晋国,在外流亡十几年。经过千辛万苦,重耳来到楚国。楚成王认为重耳日后必有大作为,就以国君之礼相迎,待他如上宾。一天,楚王设宴招待重耳,两人饮洒叙话,气氛十分融洽。忽然楚王问重耳:“你若有一天回晋国当上国君,该怎么报答我呢?”重耳略加思索说:“美女侍从、珍宝丝绸,大王您有的是,珍禽羽毛,象牙兽皮,更是楚地的盛产,晋国哪有什么珍奇物品献给大王呢?” 楚王说:“公子过谦了。话虽然这么说,可总该对我有所表示吧?”重耳笑笑回答道:“要是托您的福。果真能回国主持朝政的话,我愿与贵国友好。假如有一天,晋楚国之间发生战争,我一定命令军队先退避三舍,如果还不能得到您的原谅,我再与您交战。”

四年后,重耳真的回到晋国当了国君,就是历史上有名的晋文公。晋国在他的治理下日益强大。公元前633年,楚国和晋国的军队在作战时相遇。晋文公为了实现他许下的诺言,下令军队后退九十里,驻扎在城濮。楚军见晋军后退,以为对方害怕了,马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点,集中兵力,大破楚军,取得了城濮之战的胜利。

第二段

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

译文

谁去“退”?

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”

公从之。

烛之武、佚之狐:“之”为介于姓、名之间的语气助词。烛之武、佚之狐,都是郑国大夫。

军队

之:代词,他。

状语后置句

同意

若:假如。

使:派

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为 也已。”公曰:

“吾不能早用子,今急而求子,是寡人 之 过也。然郑亡,子亦

有不利焉!”许之。

助词,主谓之间,取独,不译。

做(什么)

古代对男子的尊称。

代词,这

然而

推辞

尚且

才

答应

语气助词,表确定。已,同“矣”

国家危机

过错

助词,的

判断句

译文

佚之狐的话有何作用?

未见其人

先知其才

侧面表现烛之武的才能

第二段:谁去退?

烛之武,即烛武,烛地叫武的人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

烛之武为什么能临危受命?

1. 郑伯

2. 烛之武

深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

屈尊自责,动之以情

以国家大义警之,晓之以理

如何“退”?

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。

若亡郑 而有益于君,敢以(之)烦执事。

名作状,在夜里

使…灭亡。 使动用法。

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

执行事务的人,对对方的敬称

已经

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

表顺承

表修饰

状语后置

省略句

译文

第三段

“夜缒而出”作用:

结构上:照应前文“晋侯、秦伯围郑”、国危矣等内容;

内容上:表现出形式危急和烛之武的现身精神。

发展

情节发展

佚之狐举荐

夜缒而出

烛之武许

临危受命

夜缒出城

见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

欲扬先抑 以退为进坦言知亡 动之以情

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

鄙:以…为边邑。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么;

以:表目的,“来”。陪:同“倍”,增加。

以(之)为;

东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间取独。

共:同“供”。

乏困:缺少的(东西),形→名

跨过

这件事

厚:形作动,变强

薄:形作动,变弱

远:形作名,远方的国家,指郑国

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

之:主谓之间取独。

省略句

译文

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

阐明利害

晓之以理

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

以利相诱 为秦着想

且君 尝 为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝 济 而夕 设版 焉,

君之 所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

况且

曾经

给予

恩惠

在早上

渡河

表顺承

修筑防御工事

句尾语气词,可不译

主谓之间取独

所+动词=名词词性,所……的地方

判断句

译文

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

引史为例 巧设离间

夫晋,何厌 之有? 既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取之?

阙秦以 利晋, 唯君 图之。 秦伯说,与郑人盟,

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

盟:名作动,结盟

戍:守卫

说:通“悦”,高兴。

乃:于是

东:在东边。封:疆界,使动,使……成为疆界。

延伸,扩张

满足

唯:句首语气词,表示希望。

侵损,削减

从哪里

以:表目的,来

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

阙:使减少

疆界

宾语前置标志

已经

利:使获利

图:考虑。

译文

夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

推测未来 劝秦谨慎

高潮

劝退秦师

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

推测未来,劝秦谨慎

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

见秦伯,陈利害

烛之武说秦伯运用了高超的攻心术 :

善于揣摩心理

善于利用矛盾

善于分析利弊

结论

处处站在秦国的角度上,语气时而真诚,时而委婉,时而舒缓,时而激愤。终于使为“利”而来的秦军,不仅立即避患而“退”,还反过来“与郑人盟”,并且派军队留守郑国,帮助郑国守城。

这些都充分显示了烛之武高超的论辩和说理艺术。

“退”的结果?

第四段

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而 敝之,

不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

微:没有;

夫人:那人,指秦穆公

因:依靠

之:指秦军

敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表祈使,还是

去:离开。

易:交换

及:达到

其:代词,自己的

武:战时应遵守的道义准则

之:代郑国

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

而:却

译文

探究

晋文公毕竟是一代霸主,面对秦国的倒戈,他隐忍不发,采用了撤军的措施,他为什么不继续攻打郑国或者追击秦军责问他们的背盟呢?如果你是晋文公,你会怎么办?

晋文公

结论

读课文最后一段,结合课下注释翻译文本,概括结局,总结文章层次结构。

“不仁”“不知”“不武”

“不仁”:只是一个冠冕堂皇的借口,晋文公如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。

“不知”:才是实质。“不知”就是不明智,即缺少对现实情况的客观分析,对动武后果缺少冷静判断。

“不武”:“以乱易整,不武”,胜负之数,难以意料。

以上都是表面原因,晋退兵的根本原因是一个“利”字。

研读

课文研读

叁

一.秦晋围郑

二.临危受命

三.游说秦君

四.晋师撤离

坦言亡郑 ——以退为进

亡郑有害 ——先示其害

舍郑有益 ——诱之以利

援引历史 ——晋不可信

推测未来 ——晋无所厌

烛之武退秦师

文 章 结 构

文中出现了哪些人物,谁是主要人物?

这些人物的性格如何?

请结合文章内容加以分析。

1.人物形象分析

①“佚之狐言于……师必退。”

A.形象刻画烛之武的形象,未见其人,先闻其名(声)(“才”)。

B.在此也可窥见佚之狐知人善任的一面。

C.还可窥见郑伯善纳谏的一面。

隆重出场 烛之武 一波三折

②辞曰:“臣之壮……也已。”

进一步刻画烛之武的形象,是一位满腹才华,却未能被重用的大臣,人物形象更鲜活。

③公曰:“……”许之。

A.郑伯首先自责,体现了明君风范,然后以国家利益、形势与个人利益的透彻分析感动了烛之武,可谓善于做思想工作。

B.烛之武最终应允,决定以国家利益为重,只身去见秦伯,体现了他深明大义的一面。

主要人物——烛之武

烛之武形象分析

烛之武是中心人物。虽然“臣之壮也,犹不如人”满腹的委屈和牢骚,但在国难当头,深明大义,以捍卫国家主权的使命感只身赴敌营,以机智善辩的外交才能消除了郑国的危机。不卑不亢,委婉曲折,步步深入,说服了秦伯,具有较强的感染力。

志士

勇士

辩士

国难当头,深明大义;以国家利益为重,深明大义的爱国志士

两军交战,生死未卜;临危受命,夜缒而出;出使秦师,成败难料;勇入秦营,知难而上。

能言善辩,心思缜密;侃侃而谈,胸有成竹,不卑不亢,机智聪明

次要人物形象分析

佚之狐,慧眼识英雄的伯乐。“若使烛之武见秦军,师必退”,说明佚之狐对烛之武的外交才能有足够的了解,对郑、秦、晋三国的形势有充分的洞察力和预见性。

郑伯,勇于自责者。当郑国所处危险境地,需烛之武退秦师时,烛之武却流露出“今老矣,无能为也已”的满腹委屈与牢骚。面对此,郑伯先是“是寡人之过也”以自责,从谏如流,情真意切,并欲扬先抑,设想假如郑国灭亡的话,对烛之武也无好处,这种透彻的分析,诚意的表白,终于感动了烛之武,使之临危受命,义无反顾赴敌营。

人物形象总结

深明大义 “志士”

知难而上 “勇士”

机智善辩 “辩士”

慧眼识才 “伯乐”

头脑清醒 理智判断

晋文公

烛之武

佚之狐

秦 伯

有猜忌心 以利为重

郑 伯

虚心纳谏 勇于改过

写作特点

这篇文章虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚”,说明没有太多的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

1、详略得当

这篇课文主要表现烛之武怎样说退秦师的,所以对“退秦师”的前因后果只作简略交代,其它枝节更是只字未提。从而做到繁而不杂,层次井然。

2、伏笔与照应

3、波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。从大军压境到最后的平息,课文都是有张有弛,曲折有致,增强了文章的艺术感染力。

1、 庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。

2、如有不嗜杀者,则天下之民皆引领而望之矣!

3、本文中“杀人以梃与刃,有以异乎”“以刃与政,有以异乎”用了什么写作手法?说明了什么问题?

用了类比推理的写作手法。说明用棍子打死人和用刀子杀死人以及用政治害死人,在本质上都是一样的,都是残害人民。

比喻论证:

以具体的事物把抽象的道理形象地表达出来。

类比论证:

对比重在正反相互对立的事物的比较,对事物间的差异性的揭示。

而类比根据两个对象在某些属性上的相同或相似,推论两者在其他属性上也有相同或相似,则着重于对事物间共性的展现。

烛之武退秦师

左传

本文节选自:《左传·僖公三十年》

《左传》是我国第一部叙事详细的

___史书著作,相传为鲁国史官________所作,原名___________。

《左传》

《春秋左传》

编年体

左丘明

比较

《春秋》与《左传》

《春秋》是孔子据鲁国史书《鲁春秋》修订的,是中国现存最早的一部编年体史书。记载了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年近240多年的历史。

“春秋”在古代表示一年四季,而史书记载的正是一年四季中各诸侯国发生的重大历史事件,因此取名为《春秋》。

史学家就把200多年的这段历史叫做“春秋”时期。

《春秋》

比较

《春秋》与《左传》

由于《春秋》记事过于简略,后人不易理解,所以诠释之作也相继出现,对书中的记载进行解释和说明。

较为有名的是被称为“春秋三传”的《左传》、《公羊传》和《谷梁传》。

《左传》,原名《春秋左传》,是为《春秋》做注解的一部史书。是我国第一部详细完整的编年体历史著作,相传是鲁国的史官左丘明所著。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

史书类别

按时间顺序编写的史书体裁。

编年体

《春秋》:第一部编年体史书。

《左传》:第一部叙事详细的编年体史书。

以国家为中心编写的史书体裁。

国别体

《国语》、《战国策》

以人物传记为中心的史书体裁。

纪传体

《史记》、《三国志》

体例

第一部编年体史书《春秋》

第一部叙事详细的编年体史书《左传》

第一部国别体史书《国语》

第一部纪传体通史《史记》

第一部纪传体断代史《汉书》

第一部编年体通史《资治通鉴》

史书之第一

左丘明,姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。春秋末年鲁国人,史学家、文学家。曾任鲁国史官,晚年患眼疾,辞官还乡后,开始编纂《左传》、《国语》。后世尊称其为“文宗史圣”、“经臣史祖”等,史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖,是中国传统史学的创始人。

作者简介

整体感知

壹

时代背景

东周历史上最欠揍的国家 —郑国

郑国可以说是春秋最倒霉的国家,它的遭遇可以用“匹夫无罪,怀璧其罪”这个成语来形容。

原指拥有财宝能致祸。后也比喻有才能、有理想而受害。

郑国地理位置重要——

1.周天子东部屏障;

2.楚国北上争霸要道;

3.晋国东出、南下争霸要道。

因此整个春秋300年,郑国遭受六十多次兵灾。周边强国特别晋国和楚国,没事就吃饭、睡觉、打郑国。

本文选自《左传.僖公三十年》。主要是记公元前630年郑国烛之武利用秦、晋矛盾,向秦伯分析了当前的形势,采取分化瓦解的办法,说明了保存郑国对秦有利,灭掉郑国对秦不利的道理,终于说服了秦伯。秦伯不但撤走了围郑的秦军,反而派兵保卫郑国,迫使晋国不得不撤兵,从而消除了郑国的危机。

烛之武临危受命,不避艰险,只身说服秦君,解除国难,表现了他深明大义和捍卫国家主权的使命感,以及机智善辩的外交才能。

背景介绍

标

题

解

读

烛之武 退 秦师

为什么要退秦师?

退秦师者何许人也?

烛之武如何退秦师?

“退”的结果如何?

烛之武(2)

(1)一人与万人,力量悬殊,充满悬念;

(2)“退”如加修饰语,肯定是智退,而非力搏也;

(3)核心人物是烛之武。

(1)

(4)

(3)

听录音正音

秦军氾南 夫晋,何厌之有

无能为也矣 失其所与,不知

共其乏困 秦伯说与郑人盟

若不阙秦 微夫人之力不及此

夜缒而出

使杞子、逢孙戍之

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

zhì

qǐ

páng

文意

疏通文意

贰

第一段

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

以:因为

于,对。对晋无理

贰,从属二主。依附于晋的同时又亲附于楚。数→动

驻扎,名→动

为什么“退”?

状语后置

省略句

介绍背景 —— 晋秦围郑,介绍起因,开篇为下文的情节发展埋下伏笔。

译文

状语后置

晋侯、秦伯为什么要围攻郑国?为什么秦国也要去围郑?

(1)晋攻打郑国的原因:以其于晋无礼,且贰于楚也。

①公元前637年,重耳过郑,郑文公不加礼遇。

②公元前632年,晋楚城濮之战,郑国背晋助楚。楚败,又与晋媾和。

(2)秦攻打郑国的原因:

①“秦晋之好”

②秦的扩张野心

无直接的利益冲突

为秦师撤退埋下伏笔

为什么“退”?

晋师出有名,秦既是友情出演,也为图利益。

成语典故由来:

“秦晋之好”:最开始是指秦国和晋国两个诸侯国长期的政治联姻,现在被人们用来形容两家人的联姻,或者男女之间的婚姻关系,表达了一种祝贺。

退避三舍:(舍,古时行军以三十里为一舍)原意指为了回避与对方的冲突,主动退让九十里;常用于比喻退让和回避,避免冲突;

春秋时期,晋献公听信谗言,杀了太子申生,又派人捉拿申生的弟弟重耳。重耳闻讯,逃出了晋国,在外流亡十几年。经过千辛万苦,重耳来到楚国。楚成王认为重耳日后必有大作为,就以国君之礼相迎,待他如上宾。一天,楚王设宴招待重耳,两人饮洒叙话,气氛十分融洽。忽然楚王问重耳:“你若有一天回晋国当上国君,该怎么报答我呢?”重耳略加思索说:“美女侍从、珍宝丝绸,大王您有的是,珍禽羽毛,象牙兽皮,更是楚地的盛产,晋国哪有什么珍奇物品献给大王呢?” 楚王说:“公子过谦了。话虽然这么说,可总该对我有所表示吧?”重耳笑笑回答道:“要是托您的福。果真能回国主持朝政的话,我愿与贵国友好。假如有一天,晋楚国之间发生战争,我一定命令军队先退避三舍,如果还不能得到您的原谅,我再与您交战。”

四年后,重耳真的回到晋国当了国君,就是历史上有名的晋文公。晋国在他的治理下日益强大。公元前633年,楚国和晋国的军队在作战时相遇。晋文公为了实现他许下的诺言,下令军队后退九十里,驻扎在城濮。楚军见晋军后退,以为对方害怕了,马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点,集中兵力,大破楚军,取得了城濮之战的胜利。

第二段

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

译文

谁去“退”?

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”

公从之。

烛之武、佚之狐:“之”为介于姓、名之间的语气助词。烛之武、佚之狐,都是郑国大夫。

军队

之:代词,他。

状语后置句

同意

若:假如。

使:派

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为 也已。”公曰:

“吾不能早用子,今急而求子,是寡人 之 过也。然郑亡,子亦

有不利焉!”许之。

助词,主谓之间,取独,不译。

做(什么)

古代对男子的尊称。

代词,这

然而

推辞

尚且

才

答应

语气助词,表确定。已,同“矣”

国家危机

过错

助词,的

判断句

译文

佚之狐的话有何作用?

未见其人

先知其才

侧面表现烛之武的才能

第二段:谁去退?

烛之武,即烛武,烛地叫武的人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

烛之武为什么能临危受命?

1. 郑伯

2. 烛之武

深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

屈尊自责,动之以情

以国家大义警之,晓之以理

如何“退”?

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。

若亡郑 而有益于君,敢以(之)烦执事。

名作状,在夜里

使…灭亡。 使动用法。

缒:用绳子拴着从城墙上往下吊。

执行事务的人,对对方的敬称

已经

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

表顺承

表修饰

状语后置

省略句

译文

第三段

“夜缒而出”作用:

结构上:照应前文“晋侯、秦伯围郑”、国危矣等内容;

内容上:表现出形式危急和烛之武的现身精神。

发展

情节发展

佚之狐举荐

夜缒而出

烛之武许

临危受命

夜缒出城

见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

欲扬先抑 以退为进坦言知亡 动之以情

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

鄙:以…为边邑。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么;

以:表目的,“来”。陪:同“倍”,增加。

以(之)为;

东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间取独。

共:同“供”。

乏困:缺少的(东西),形→名

跨过

这件事

厚:形作动,变强

薄:形作动,变弱

远:形作名,远方的国家,指郑国

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

之:主谓之间取独。

省略句

译文

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

阐明利害

晓之以理

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

以利相诱 为秦着想

且君 尝 为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝 济 而夕 设版 焉,

君之 所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

况且

曾经

给予

恩惠

在早上

渡河

表顺承

修筑防御工事

句尾语气词,可不译

主谓之间取独

所+动词=名词词性,所……的地方

判断句

译文

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

引史为例 巧设离间

夫晋,何厌 之有? 既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取之?

阙秦以 利晋, 唯君 图之。 秦伯说,与郑人盟,

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

盟:名作动,结盟

戍:守卫

说:通“悦”,高兴。

乃:于是

东:在东边。封:疆界,使动,使……成为疆界。

延伸,扩张

满足

唯:句首语气词,表示希望。

侵损,削减

从哪里

以:表目的,来

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

阙:使减少

疆界

宾语前置标志

已经

利:使获利

图:考虑。

译文

夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

推测未来 劝秦谨慎

高潮

劝退秦师

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

推测未来,劝秦谨慎

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

见秦伯,陈利害

烛之武说秦伯运用了高超的攻心术 :

善于揣摩心理

善于利用矛盾

善于分析利弊

结论

处处站在秦国的角度上,语气时而真诚,时而委婉,时而舒缓,时而激愤。终于使为“利”而来的秦军,不仅立即避患而“退”,还反过来“与郑人盟”,并且派军队留守郑国,帮助郑国守城。

这些都充分显示了烛之武高超的论辩和说理艺术。

“退”的结果?

第四段

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而 敝之,

不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

微:没有;

夫人:那人,指秦穆公

因:依靠

之:指秦军

敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表祈使,还是

去:离开。

易:交换

及:达到

其:代词,自己的

武:战时应遵守的道义准则

之:代郑国

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

而:却

译文

探究

晋文公毕竟是一代霸主,面对秦国的倒戈,他隐忍不发,采用了撤军的措施,他为什么不继续攻打郑国或者追击秦军责问他们的背盟呢?如果你是晋文公,你会怎么办?

晋文公

结论

读课文最后一段,结合课下注释翻译文本,概括结局,总结文章层次结构。

“不仁”“不知”“不武”

“不仁”:只是一个冠冕堂皇的借口,晋文公如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。

“不知”:才是实质。“不知”就是不明智,即缺少对现实情况的客观分析,对动武后果缺少冷静判断。

“不武”:“以乱易整,不武”,胜负之数,难以意料。

以上都是表面原因,晋退兵的根本原因是一个“利”字。

研读

课文研读

叁

一.秦晋围郑

二.临危受命

三.游说秦君

四.晋师撤离

坦言亡郑 ——以退为进

亡郑有害 ——先示其害

舍郑有益 ——诱之以利

援引历史 ——晋不可信

推测未来 ——晋无所厌

烛之武退秦师

文 章 结 构

文中出现了哪些人物,谁是主要人物?

这些人物的性格如何?

请结合文章内容加以分析。

1.人物形象分析

①“佚之狐言于……师必退。”

A.形象刻画烛之武的形象,未见其人,先闻其名(声)(“才”)。

B.在此也可窥见佚之狐知人善任的一面。

C.还可窥见郑伯善纳谏的一面。

隆重出场 烛之武 一波三折

②辞曰:“臣之壮……也已。”

进一步刻画烛之武的形象,是一位满腹才华,却未能被重用的大臣,人物形象更鲜活。

③公曰:“……”许之。

A.郑伯首先自责,体现了明君风范,然后以国家利益、形势与个人利益的透彻分析感动了烛之武,可谓善于做思想工作。

B.烛之武最终应允,决定以国家利益为重,只身去见秦伯,体现了他深明大义的一面。

主要人物——烛之武

烛之武形象分析

烛之武是中心人物。虽然“臣之壮也,犹不如人”满腹的委屈和牢骚,但在国难当头,深明大义,以捍卫国家主权的使命感只身赴敌营,以机智善辩的外交才能消除了郑国的危机。不卑不亢,委婉曲折,步步深入,说服了秦伯,具有较强的感染力。

志士

勇士

辩士

国难当头,深明大义;以国家利益为重,深明大义的爱国志士

两军交战,生死未卜;临危受命,夜缒而出;出使秦师,成败难料;勇入秦营,知难而上。

能言善辩,心思缜密;侃侃而谈,胸有成竹,不卑不亢,机智聪明

次要人物形象分析

佚之狐,慧眼识英雄的伯乐。“若使烛之武见秦军,师必退”,说明佚之狐对烛之武的外交才能有足够的了解,对郑、秦、晋三国的形势有充分的洞察力和预见性。

郑伯,勇于自责者。当郑国所处危险境地,需烛之武退秦师时,烛之武却流露出“今老矣,无能为也已”的满腹委屈与牢骚。面对此,郑伯先是“是寡人之过也”以自责,从谏如流,情真意切,并欲扬先抑,设想假如郑国灭亡的话,对烛之武也无好处,这种透彻的分析,诚意的表白,终于感动了烛之武,使之临危受命,义无反顾赴敌营。

人物形象总结

深明大义 “志士”

知难而上 “勇士”

机智善辩 “辩士”

慧眼识才 “伯乐”

头脑清醒 理智判断

晋文公

烛之武

佚之狐

秦 伯

有猜忌心 以利为重

郑 伯

虚心纳谏 勇于改过

写作特点

这篇文章虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚”,说明没有太多的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

1、详略得当

这篇课文主要表现烛之武怎样说退秦师的,所以对“退秦师”的前因后果只作简略交代,其它枝节更是只字未提。从而做到繁而不杂,层次井然。

2、伏笔与照应

3、波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。从大军压境到最后的平息,课文都是有张有弛,曲折有致,增强了文章的艺术感染力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])