2023届高考语文复习-文化常识之古代官职+课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习-文化常识之古代官职+课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-09 18:33:24 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

古代文化常识

——古代官职

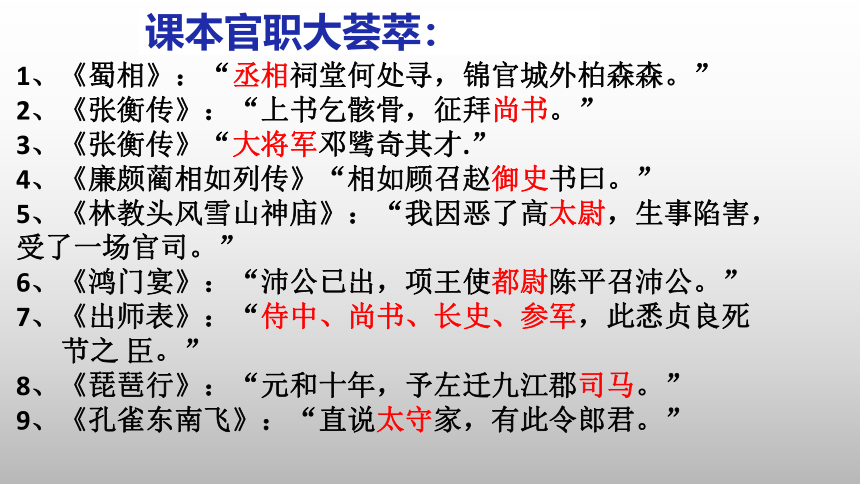

1、《蜀相》:“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。”

2、《张衡传》:“上书乞骸骨,征拜尚书。”

3、《张衡传》“大将军邓骘奇其才.”

4、《廉颇蔺相如列传》“相如顾召赵御史书曰。”

5、《林教头风雪山神庙》:“我因恶了高太尉,生事陷害, 受了一场官司。”

6、《鸿门宴》:“沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。”

7、《出师表》:“侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死

节之 臣。”

8、《琵琶行》:“元和十年,予左迁九江郡司马。”

9、《孔雀东南飞》:“直说太守家,有此令郎君。”

课本官职大荟萃:

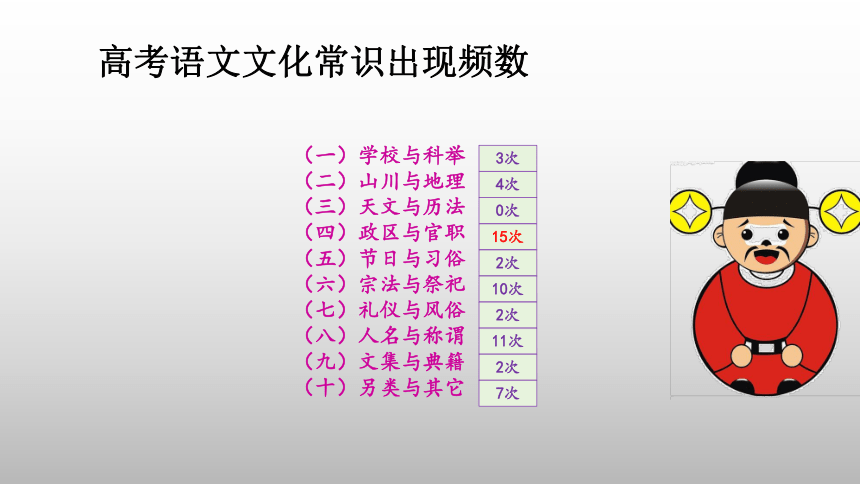

(一)学校与科举

(二)山川与地理

(三)天文与历法

(四)政区与官职

(五)节日与习俗

(六)宗法与祭祀

(七)礼仪与风俗

(八)人名与称谓

(九)文集与典籍

(十)另类与其它

3次

4次

15次

2次

10次

2次

11次

2次

7次

0次

高考语文文化常识出现频数

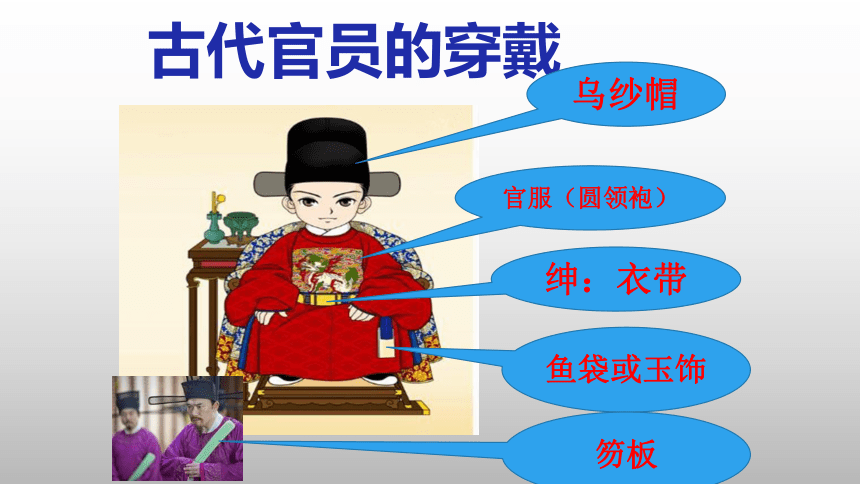

古代官员的穿戴

乌纱帽

官服(圆领袍)

绅:衣带

鱼袋或玉饰

笏板

三省六部 隋唐时,三省同为最高政务机构 六部制从隋唐开始实行,一直延续到清末。 中书省 决策 长官 ↓ 宰相 中书令→中书侍郎→中书舍人

门下省 审议 侍中→门下侍郎→给事中

尚书省 执行 尚书令 → 左、右仆射 吏部 官吏(文官)的任免与考核等 长官:

尚书

↓

(副)

侍郎

↓

郎中

员外郎

主事

户部 管土地户口、赋税财政等

礼部 管典礼、科举、学校等

兵部 管军事( 武将)等

刑部 管司法刑狱

工部 管工程营造、屯田水利等

三省六部常见考点清单:

1.隋唐→清末

2.三省职能:中书决策,门下审,尚书六部管执行

3.六部长官要记清:尚书、侍郎与郎中

4.六部主事要分明:文官吏部,武将兵;科举礼部,屯田工。

户部户口财税征; 刑部司法定狱讼。

P247

吏部尚书

户部尚书

礼部尚书

人事部长

财政部长

宣传部长、外交部长

教育部长、文化部长

【尚书】

国家部委的部长

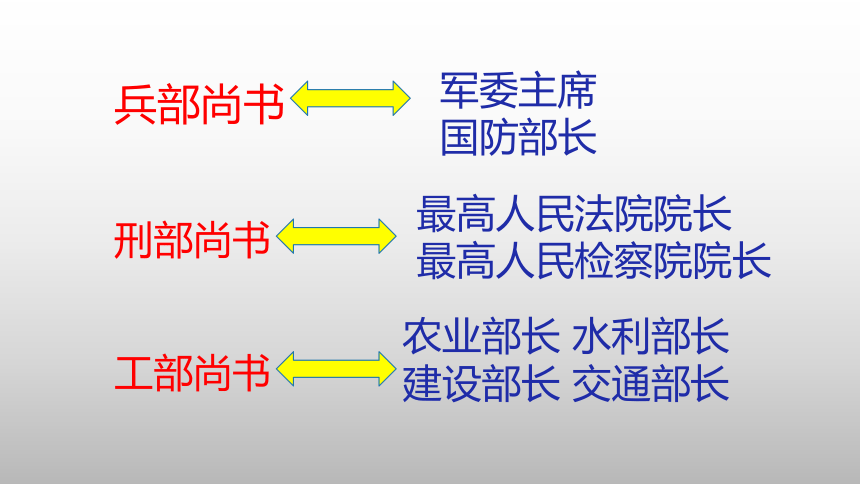

兵部尚书

刑部尚书

工部尚书

军委主席

国防部长

最高人民法院院长

最高人民检察院院长

农业部长 水利部长

建设部长 交通部长

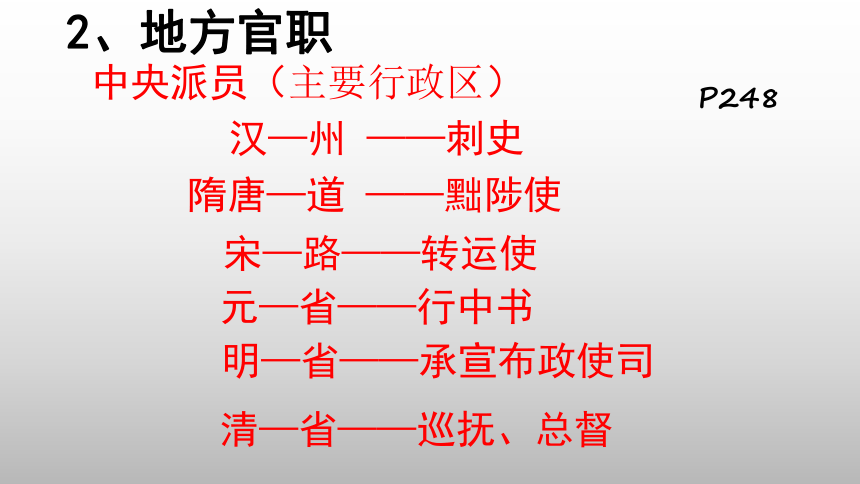

2、地方官职

中央派员(主要行政区)

汉—州 ——刺史

隋唐—道 ——黜陟使

宋—路——转运使

元—省——行中书

明—省——承宣布政使司

清—省——巡抚、总督

P248

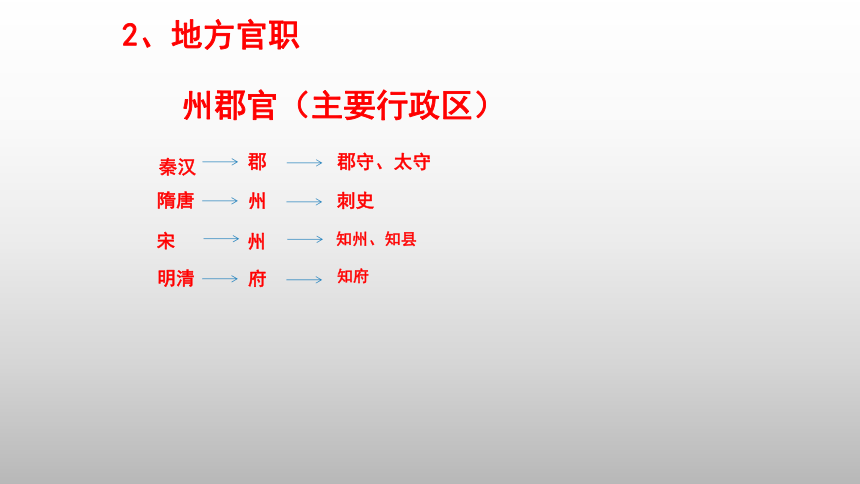

2、地方官职

秦汉

郡

郡守、太守

隋唐

州

刺史

宋

州

知州、知县

明清

府

知府

州郡官(主要行政区)

爵 旧说周代有公、侯、伯、子、男五等爵位,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

三公 三公,是古代地位最尊显的三个官职的合称。秦朝设置,秦朝以后多为虚职。据说周代已有此词,西汉今文经学家据《尚书大传》、《礼记》等书以为三公指司马、司徒、司空。古文经学家则据《周礼》以为太师、太傅、太保为三公。

大将军 先秦、西汉时是将军的最高称号。(汉高祖以韩信为大将军,汉武帝以卫青为大将军)魏晋以后渐成虚衔而无实职。明清两代于战争时才设大将军官职,战后即废除。

军机 大臣 军机处是清代辅佐皇帝的政务机构。任职者无定员,分设满、汉员,一般由亲王,满汉大学士、各部尚书、侍郎、总督等官员兼任,称为军机大臣。军机大臣少则三、四人,多则六、七人,被称为“枢臣”。

丞相 是封建官僚机构中的最高官职,是秉承君主旨意综理全国政务的人。简称“相”。 相当于现在的国务院总理。

御史 本为史官。秦以后置御史大夫,职位仅次于丞相,主管弹劾、纠察官员过失诸事。

太尉 元代以前的官职名称。汉代称大司马。宋代定为最高一级武官。

都尉 职位次于将军的武官。

节度使 唐代总揽数州军政事务的总管,原只设在边境诸州。后内地也遍设,造成割据局面,因此世称“藩镇”。

刺史 原为巡察官名,东汉以后成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

太守 又称“郡守”,州郡最高行政长官。

都督 军事长官或领兵将帅的官名,有的朝代地方最高长官亦称“都督”,相当于节度使或州郡刺史。

巡抚 明初指京官巡察地方。清代正式成为省级地方长官,地位略次于总督,别称“抚院”、“抚台”、“抚军”。

知府 即“太守”,又称“知州”。

县令 一县的行政长官,又称“知县”。

令尹 战国时楚国执掌军政大权的长官,相当于丞相。明清时指县长。

学官 主管学务的官员 祭酒 (大学校长) 主管国子监或太学的教育行政长官 战国时荀子曾三任稷下学宫祭酒

唐代的韩愈曾任国子监祭酒

司业 (副校长) 国子监或太学副长官 协助祭酒主管教务训导之职。

官学教师 博士 秦汉时 掌管书籍文典、通晓史事的官职

后成为学术上专通一经或精通一艺、从事教授生徒的官职。

教授 原指传授知识、讲课授业,后成为学官名。

汉唐以后各级学校均设教授,主管学校课试具体事务。

助教 又称国子助教 是国子监或太学的学官

协助国子祭酒和国子博士教授生徒

学政 “提督学政”的简称 是由朝廷委派到各省主持院试,并督察各地学官的官员。学政一般由翰林院或进士出身的京官担任。

学官常见考点清单:

1.祭酒、司业管行政,一正一副责分明。

2.博士、教授非学位,教授生徒把课讲。

3.学政主院试,委派到各省。

古代常见官职名的职级例说:

1、守:战国称郡守,汉改太守,为一郡的行政最高长官。

2、知府:地方行政长官,总管州、县事务。相当于省长。

3、知州:地方行政长官,相当于省辖市市长。

4、知县:地方行政长官,相当于县长。

5、经历:部委所属机构主官,相当于司局级官员。6、行人:供差遣出使,相当于外交部工作人员。

7、县丞:协助县令治理一县之事,相当于副县长。

8、教授:专管训导考核学生,相当于省教育厅长。

9、游击:掌管军队防御,负责防御工作的师级军官。10、侍郎:中央机构中相当于现在的副部长。

11、 主薄:掌钱粮、户籍,相当于粮食局长或户籍局长。

12、 给事中:皇帝禁中寄禄官,相当于元首生活或政治秘书。

常见职官的文言用词:

武官:一般称呼为将军、尉、将、司马、节度使、掌书记、参谋、参军等。如:中郎将、屯骑校尉、祁连将军等。

中央文官:一般称呼为大夫、侍从、郎中、员外郎、主事等。例如:谏议大夫、御史大夫、侍郎、秘书郎、翰林待诏(侍从)。

地方文职:太守、刺史、长史、别驾、黜陟使、知州、知府、令等。

还有一些常见词:掾(yuàn):古代官署属员的通称。

有司 :有关的官员。

官位因何而来?

一、科举取士

考试名称 考试时间 考试级别 主考官 及第者 称谓 说明

院试 每年一次 县 府 州 省提督 学政 秀才

乡试 三年一次 京城和各省 皇帝派遣考官 举人 第一名称“解元”

会试 乡试后第二年春天 京城礼部 皇帝特派考官 贡生 第一名称“会元”

殿试 会试后同年四月 皇宫殿廷 皇帝 进士 状元

榜眼

探花

二、干谒

为谋求禄位而请见当权的人,干谒之风源于汉盛于唐。

三、征辟制和察举制

征辟,是中国汉代擢用人才的一种制度,主要包括皇帝征聘和公府、州郡辟除两种方式,皇帝征召称"征",官府征召称"辟"。

征辟制是汉武帝时开始推行的一种自上而下选拔官吏制度。

所谓察举,就是由州,郡等地方官,在自己管辖区内进行考察,发现统治阶级需要的人才,以"孝廉"、"茂才异等"、"贤良方正"等名目,推荐给中央政府,经过一定的考核,任以相应的官职。

察举及选举,是一种由下而上推选人才的制度。

1.下列各项有文化常识的表述不正确的一项是( )

A.古代的爵位常分为公、侯、伯、子、男五等,这些爵位除了同姓王侯外,其余多是因为事功和世袭而封的。

B.“礼部”管理全国校事务及科举考试及藩属和外国之往来事。国子监属于礼部管理的范畴。

C.代职位中有一些逐步演化为虚衔,例如“太师”“太保”等,没有具体职权,多表示皇族的信任和恩宠。

D.古代的御史原本是史官,后掌管弹劾、纠察官员过失诸事;御史有权弹劾皇帝的过失。

课堂训练

【答案】D,御史无权弹劾皇帝。

2.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.户部掌全国疆土、田地、户籍、赋税、俸饷即一切财政事宜,其长官称尚书,下设副职称侍郎。

B.翰林院学士在唐代是皇帝的秘书、顾问,他们学识渊博,明清时期长负责给皇帝讲学。

C.丞相是封建官僚机构中的最高职位,是秉承君主主旨综理全国政务的人。有的朝代不设丞相职位。

D.刺史本是中央的官员,东汉以后为州郡最高军政长官,有的朝代称为太守、知州、知府、知县,藤子京曾任巴陵郡太守。

【答案】D

知县是管理县政的最高 ,职位低于知府。

3.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.参知政事是宋代最高政务长官之一,与同平章事、枢密使、枢密副使合称“宰执”。范仲淹曾任此职。

B.军机处是清代辅佐皇帝的政务机构。任职者一般是满族亲王、大学士、尚书、侍郎兼任,汉人不能任职。

C.屈原曾经任楚国的左徒,左徒的主要职责是规谏皇帝、举荐人才,和后世的左右拾遗相当。

D.侍郎原来是指宫廷近侍,唐代成为六部尚书的副职;郎中原先是宫廷侍卫,唐代是侍郎手下的高级官员。

【答案】B(军机处分设满、汉员,一般由亲王,满汉大学士、各部尚书、侍郎、总督等官员兼任,称为军机大臣。)

4.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.节度使是唐代总揽数州军政事务的官员,原只设在边境诸州;后内地也遍设,造成割据局面,因此世称“藩镇”。

B.大司马是汉代最高一级武官,廷尉是它的副职。太尉是宋代最高一级武官,《水浒传》中的高俅曾任此职、

C.参军最初是丞相的军事参谋,如《出师表》所说的参军蒋琬;晋以后地位渐低,成为诸王、将军的幕僚。

D.都督是军事长官或领兵将帅的官名,有的朝代地方最高长官亦称“都督”,相当于节度使或州郡刺史。

【答案】B,廷尉是掌管刑法狱讼,掌管各地上诉的最高司法官员。

5.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.从事是中央或地方长官自己任用的僚属,又称“从事员”。里胥是管理乡里事务的公差。

B.三省中有决策功能的是中书省和门下省,他们负责讨论、草拟、审查、颁发法令,尚书省执行法令。

C.古代的官名有的职位变化很大,例如令尹在战国时候的楚国是最高军政长官,明清是期指的是县令。

D.古代的降职可以称“除”“谪”“贬”“黜”“左迁”,古代代理官职可以称“摄”“署”“代”“权”。

【答案】D (“除”是拜官授职。)

6.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.我国古代用以封赐大臣的爵位共五等,分别为“公、侯、伯、子、男”,一直沿用到清代。

B.官员遇父母亡故,一般均解除官职,守丧三年,期满后起复,称为“丁忧”,又称“丁艰”。一般子遭母丧称丁内艰,子遭父丧称丁外艰。

C.“起复”“夺情”都是指古代官员守丧期满后,被重新任用,回到原职。

D. 中国古代朝廷中最尊显的三个官职的名称为“三公”。但朝代不同、时期不同,因而三公之官名称不同,职掌也不同。

【答案】C

C.“起复”是指古时遭父母丧的官员守制尚未满期而应召任职,或是降职、革职及致仕之后被重新任用;“夺情”是指官员服丧期未满而应朝廷之召出而任职,或指朝廷要员经皇帝特准,不必去职在家守制,以素服办公,不参加吉礼。

D. 三公,始于周朝,或以司徒、司马、司空为三公,或以太师、太傅、太保为三公。西汉初,称丞相、太尉、御史大夫,沿用秦制。东汉改名为太尉、司徒、司空。唐宋沿用此称。明清以太师、太傅、太保为三公,但已无实际职权,只用作大臣的最高荣衔。)

7. 下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.御史大夫,秦汉时仅次于丞相的中央最高长官,主要职务为监察、执法,兼掌重要文书图籍。晋以后,多不置。隋唐以后虽置,但与汉制不同。

B.知县为一县的最高行政长官,仅管理一县行政,无权管理兵事。

C. 吏部,属六部之一,掌管文职官吏的任免、考绩、升降、调动、封勋等事务。

D. 翰林院是中国古代以文学供奉宫廷的官署,随时准备给皇帝讲经论典或作辞赋,或草拟诏令,或应和文章。

【答案】B.(“知”是主持的意思,唐代称佐官代理县令为“知县事”,宋初用中央官员知某县事,简称“知县”,有戍兵驻县,更兼管兵事。明正式将“知县”用为一县长官的名称。清沿用不改。)

古代文化常识

——古代官职

1、《蜀相》:“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。”

2、《张衡传》:“上书乞骸骨,征拜尚书。”

3、《张衡传》“大将军邓骘奇其才.”

4、《廉颇蔺相如列传》“相如顾召赵御史书曰。”

5、《林教头风雪山神庙》:“我因恶了高太尉,生事陷害, 受了一场官司。”

6、《鸿门宴》:“沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。”

7、《出师表》:“侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死

节之 臣。”

8、《琵琶行》:“元和十年,予左迁九江郡司马。”

9、《孔雀东南飞》:“直说太守家,有此令郎君。”

课本官职大荟萃:

(一)学校与科举

(二)山川与地理

(三)天文与历法

(四)政区与官职

(五)节日与习俗

(六)宗法与祭祀

(七)礼仪与风俗

(八)人名与称谓

(九)文集与典籍

(十)另类与其它

3次

4次

15次

2次

10次

2次

11次

2次

7次

0次

高考语文文化常识出现频数

古代官员的穿戴

乌纱帽

官服(圆领袍)

绅:衣带

鱼袋或玉饰

笏板

三省六部 隋唐时,三省同为最高政务机构 六部制从隋唐开始实行,一直延续到清末。 中书省 决策 长官 ↓ 宰相 中书令→中书侍郎→中书舍人

门下省 审议 侍中→门下侍郎→给事中

尚书省 执行 尚书令 → 左、右仆射 吏部 官吏(文官)的任免与考核等 长官:

尚书

↓

(副)

侍郎

↓

郎中

员外郎

主事

户部 管土地户口、赋税财政等

礼部 管典礼、科举、学校等

兵部 管军事( 武将)等

刑部 管司法刑狱

工部 管工程营造、屯田水利等

三省六部常见考点清单:

1.隋唐→清末

2.三省职能:中书决策,门下审,尚书六部管执行

3.六部长官要记清:尚书、侍郎与郎中

4.六部主事要分明:文官吏部,武将兵;科举礼部,屯田工。

户部户口财税征; 刑部司法定狱讼。

P247

吏部尚书

户部尚书

礼部尚书

人事部长

财政部长

宣传部长、外交部长

教育部长、文化部长

【尚书】

国家部委的部长

兵部尚书

刑部尚书

工部尚书

军委主席

国防部长

最高人民法院院长

最高人民检察院院长

农业部长 水利部长

建设部长 交通部长

2、地方官职

中央派员(主要行政区)

汉—州 ——刺史

隋唐—道 ——黜陟使

宋—路——转运使

元—省——行中书

明—省——承宣布政使司

清—省——巡抚、总督

P248

2、地方官职

秦汉

郡

郡守、太守

隋唐

州

刺史

宋

州

知州、知县

明清

府

知府

州郡官(主要行政区)

爵 旧说周代有公、侯、伯、子、男五等爵位,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

三公 三公,是古代地位最尊显的三个官职的合称。秦朝设置,秦朝以后多为虚职。据说周代已有此词,西汉今文经学家据《尚书大传》、《礼记》等书以为三公指司马、司徒、司空。古文经学家则据《周礼》以为太师、太傅、太保为三公。

大将军 先秦、西汉时是将军的最高称号。(汉高祖以韩信为大将军,汉武帝以卫青为大将军)魏晋以后渐成虚衔而无实职。明清两代于战争时才设大将军官职,战后即废除。

军机 大臣 军机处是清代辅佐皇帝的政务机构。任职者无定员,分设满、汉员,一般由亲王,满汉大学士、各部尚书、侍郎、总督等官员兼任,称为军机大臣。军机大臣少则三、四人,多则六、七人,被称为“枢臣”。

丞相 是封建官僚机构中的最高官职,是秉承君主旨意综理全国政务的人。简称“相”。 相当于现在的国务院总理。

御史 本为史官。秦以后置御史大夫,职位仅次于丞相,主管弹劾、纠察官员过失诸事。

太尉 元代以前的官职名称。汉代称大司马。宋代定为最高一级武官。

都尉 职位次于将军的武官。

节度使 唐代总揽数州军政事务的总管,原只设在边境诸州。后内地也遍设,造成割据局面,因此世称“藩镇”。

刺史 原为巡察官名,东汉以后成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

太守 又称“郡守”,州郡最高行政长官。

都督 军事长官或领兵将帅的官名,有的朝代地方最高长官亦称“都督”,相当于节度使或州郡刺史。

巡抚 明初指京官巡察地方。清代正式成为省级地方长官,地位略次于总督,别称“抚院”、“抚台”、“抚军”。

知府 即“太守”,又称“知州”。

县令 一县的行政长官,又称“知县”。

令尹 战国时楚国执掌军政大权的长官,相当于丞相。明清时指县长。

学官 主管学务的官员 祭酒 (大学校长) 主管国子监或太学的教育行政长官 战国时荀子曾三任稷下学宫祭酒

唐代的韩愈曾任国子监祭酒

司业 (副校长) 国子监或太学副长官 协助祭酒主管教务训导之职。

官学教师 博士 秦汉时 掌管书籍文典、通晓史事的官职

后成为学术上专通一经或精通一艺、从事教授生徒的官职。

教授 原指传授知识、讲课授业,后成为学官名。

汉唐以后各级学校均设教授,主管学校课试具体事务。

助教 又称国子助教 是国子监或太学的学官

协助国子祭酒和国子博士教授生徒

学政 “提督学政”的简称 是由朝廷委派到各省主持院试,并督察各地学官的官员。学政一般由翰林院或进士出身的京官担任。

学官常见考点清单:

1.祭酒、司业管行政,一正一副责分明。

2.博士、教授非学位,教授生徒把课讲。

3.学政主院试,委派到各省。

古代常见官职名的职级例说:

1、守:战国称郡守,汉改太守,为一郡的行政最高长官。

2、知府:地方行政长官,总管州、县事务。相当于省长。

3、知州:地方行政长官,相当于省辖市市长。

4、知县:地方行政长官,相当于县长。

5、经历:部委所属机构主官,相当于司局级官员。6、行人:供差遣出使,相当于外交部工作人员。

7、县丞:协助县令治理一县之事,相当于副县长。

8、教授:专管训导考核学生,相当于省教育厅长。

9、游击:掌管军队防御,负责防御工作的师级军官。10、侍郎:中央机构中相当于现在的副部长。

11、 主薄:掌钱粮、户籍,相当于粮食局长或户籍局长。

12、 给事中:皇帝禁中寄禄官,相当于元首生活或政治秘书。

常见职官的文言用词:

武官:一般称呼为将军、尉、将、司马、节度使、掌书记、参谋、参军等。如:中郎将、屯骑校尉、祁连将军等。

中央文官:一般称呼为大夫、侍从、郎中、员外郎、主事等。例如:谏议大夫、御史大夫、侍郎、秘书郎、翰林待诏(侍从)。

地方文职:太守、刺史、长史、别驾、黜陟使、知州、知府、令等。

还有一些常见词:掾(yuàn):古代官署属员的通称。

有司 :有关的官员。

官位因何而来?

一、科举取士

考试名称 考试时间 考试级别 主考官 及第者 称谓 说明

院试 每年一次 县 府 州 省提督 学政 秀才

乡试 三年一次 京城和各省 皇帝派遣考官 举人 第一名称“解元”

会试 乡试后第二年春天 京城礼部 皇帝特派考官 贡生 第一名称“会元”

殿试 会试后同年四月 皇宫殿廷 皇帝 进士 状元

榜眼

探花

二、干谒

为谋求禄位而请见当权的人,干谒之风源于汉盛于唐。

三、征辟制和察举制

征辟,是中国汉代擢用人才的一种制度,主要包括皇帝征聘和公府、州郡辟除两种方式,皇帝征召称"征",官府征召称"辟"。

征辟制是汉武帝时开始推行的一种自上而下选拔官吏制度。

所谓察举,就是由州,郡等地方官,在自己管辖区内进行考察,发现统治阶级需要的人才,以"孝廉"、"茂才异等"、"贤良方正"等名目,推荐给中央政府,经过一定的考核,任以相应的官职。

察举及选举,是一种由下而上推选人才的制度。

1.下列各项有文化常识的表述不正确的一项是( )

A.古代的爵位常分为公、侯、伯、子、男五等,这些爵位除了同姓王侯外,其余多是因为事功和世袭而封的。

B.“礼部”管理全国校事务及科举考试及藩属和外国之往来事。国子监属于礼部管理的范畴。

C.代职位中有一些逐步演化为虚衔,例如“太师”“太保”等,没有具体职权,多表示皇族的信任和恩宠。

D.古代的御史原本是史官,后掌管弹劾、纠察官员过失诸事;御史有权弹劾皇帝的过失。

课堂训练

【答案】D,御史无权弹劾皇帝。

2.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.户部掌全国疆土、田地、户籍、赋税、俸饷即一切财政事宜,其长官称尚书,下设副职称侍郎。

B.翰林院学士在唐代是皇帝的秘书、顾问,他们学识渊博,明清时期长负责给皇帝讲学。

C.丞相是封建官僚机构中的最高职位,是秉承君主主旨综理全国政务的人。有的朝代不设丞相职位。

D.刺史本是中央的官员,东汉以后为州郡最高军政长官,有的朝代称为太守、知州、知府、知县,藤子京曾任巴陵郡太守。

【答案】D

知县是管理县政的最高 ,职位低于知府。

3.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.参知政事是宋代最高政务长官之一,与同平章事、枢密使、枢密副使合称“宰执”。范仲淹曾任此职。

B.军机处是清代辅佐皇帝的政务机构。任职者一般是满族亲王、大学士、尚书、侍郎兼任,汉人不能任职。

C.屈原曾经任楚国的左徒,左徒的主要职责是规谏皇帝、举荐人才,和后世的左右拾遗相当。

D.侍郎原来是指宫廷近侍,唐代成为六部尚书的副职;郎中原先是宫廷侍卫,唐代是侍郎手下的高级官员。

【答案】B(军机处分设满、汉员,一般由亲王,满汉大学士、各部尚书、侍郎、总督等官员兼任,称为军机大臣。)

4.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.节度使是唐代总揽数州军政事务的官员,原只设在边境诸州;后内地也遍设,造成割据局面,因此世称“藩镇”。

B.大司马是汉代最高一级武官,廷尉是它的副职。太尉是宋代最高一级武官,《水浒传》中的高俅曾任此职、

C.参军最初是丞相的军事参谋,如《出师表》所说的参军蒋琬;晋以后地位渐低,成为诸王、将军的幕僚。

D.都督是军事长官或领兵将帅的官名,有的朝代地方最高长官亦称“都督”,相当于节度使或州郡刺史。

【答案】B,廷尉是掌管刑法狱讼,掌管各地上诉的最高司法官员。

5.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.从事是中央或地方长官自己任用的僚属,又称“从事员”。里胥是管理乡里事务的公差。

B.三省中有决策功能的是中书省和门下省,他们负责讨论、草拟、审查、颁发法令,尚书省执行法令。

C.古代的官名有的职位变化很大,例如令尹在战国时候的楚国是最高军政长官,明清是期指的是县令。

D.古代的降职可以称“除”“谪”“贬”“黜”“左迁”,古代代理官职可以称“摄”“署”“代”“权”。

【答案】D (“除”是拜官授职。)

6.下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.我国古代用以封赐大臣的爵位共五等,分别为“公、侯、伯、子、男”,一直沿用到清代。

B.官员遇父母亡故,一般均解除官职,守丧三年,期满后起复,称为“丁忧”,又称“丁艰”。一般子遭母丧称丁内艰,子遭父丧称丁外艰。

C.“起复”“夺情”都是指古代官员守丧期满后,被重新任用,回到原职。

D. 中国古代朝廷中最尊显的三个官职的名称为“三公”。但朝代不同、时期不同,因而三公之官名称不同,职掌也不同。

【答案】C

C.“起复”是指古时遭父母丧的官员守制尚未满期而应召任职,或是降职、革职及致仕之后被重新任用;“夺情”是指官员服丧期未满而应朝廷之召出而任职,或指朝廷要员经皇帝特准,不必去职在家守制,以素服办公,不参加吉礼。

D. 三公,始于周朝,或以司徒、司马、司空为三公,或以太师、太傅、太保为三公。西汉初,称丞相、太尉、御史大夫,沿用秦制。东汉改名为太尉、司徒、司空。唐宋沿用此称。明清以太师、太傅、太保为三公,但已无实际职权,只用作大臣的最高荣衔。)

7. 下列各项有关文化常识的表述不正确的一项是( )

A.御史大夫,秦汉时仅次于丞相的中央最高长官,主要职务为监察、执法,兼掌重要文书图籍。晋以后,多不置。隋唐以后虽置,但与汉制不同。

B.知县为一县的最高行政长官,仅管理一县行政,无权管理兵事。

C. 吏部,属六部之一,掌管文职官吏的任免、考绩、升降、调动、封勋等事务。

D. 翰林院是中国古代以文学供奉宫廷的官署,随时准备给皇帝讲经论典或作辞赋,或草拟诏令,或应和文章。

【答案】B.(“知”是主持的意思,唐代称佐官代理县令为“知县事”,宋初用中央官员知某县事,简称“知县”,有戍兵驻县,更兼管兵事。明正式将“知县”用为一县长官的名称。清沿用不改。)