《周易》第二,《尚书》第三-2022-2023学年部编版八年级语文下册同步随堂精品课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 《周易》第二,《尚书》第三-2022-2023学年部编版八年级语文下册同步随堂精品课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 310.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-09 19:50:13 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

《周易》第二——《尚书》第三

——朱自清《经典常谈》

《周易》第二

阅读原文,完成以下问题:

1.梳理文章结构,总结段落大意。

2.《系辞》怎样增加了《周易的价值》?

3.河图与洛书有哪些奇异传说。

4.彖(tuàn)辞和象辞是《周易》里的两个重要概念,请根据文中解析,简单讲一讲。

5.文中对《周易》的“易”进行了多种阐释,试着总结。

段落梳理

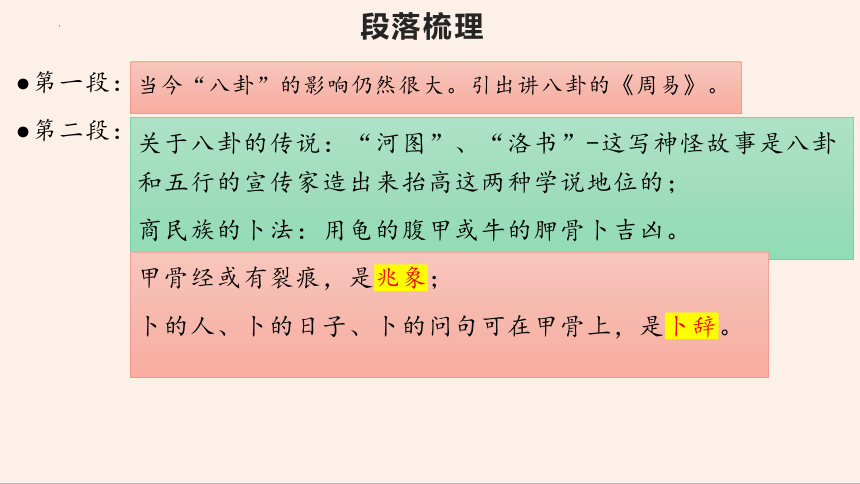

第一段:

第二段:

当今“八卦”的影响仍然很大。引出讲八卦的《周易》。

关于八卦的传说:“河图”、“洛书”-这写神怪故事是八卦和五行的宣传家造出来抬高这两种学说地位的;

商民族的卜法:用龟的腹甲或牛的胛骨卜吉凶。

甲骨经或有裂痕,是兆象;

卜的人、卜的日子、卜的问句可在甲骨上,是卜辞。

段落梳理

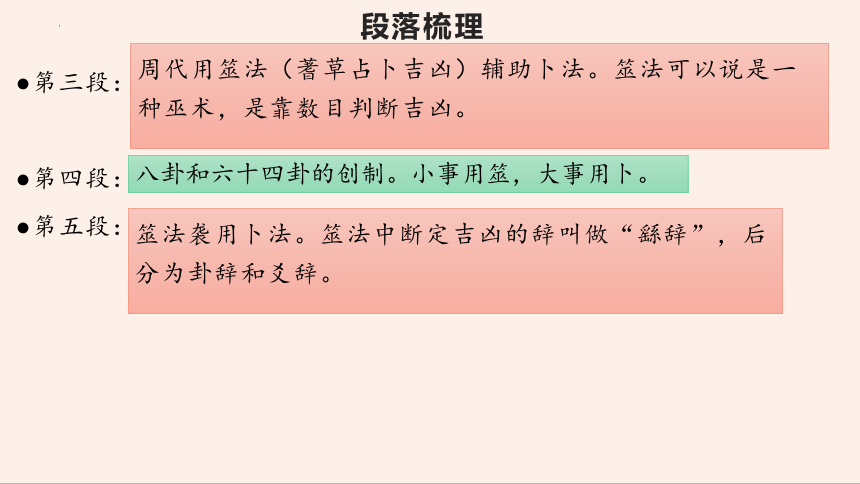

第三段:

第四段:

第五段:

周代用筮法(蓍草占卜吉凶)辅助卜法。筮法可以说是一种巫术,是靠数目判断吉凶。

筮法袭用卜法。筮法中断定吉凶的辞叫做“繇辞”,后分为卦辞和爻辞。

八卦和六十四卦的创制。小事用筮,大事用卜。

段落梳理

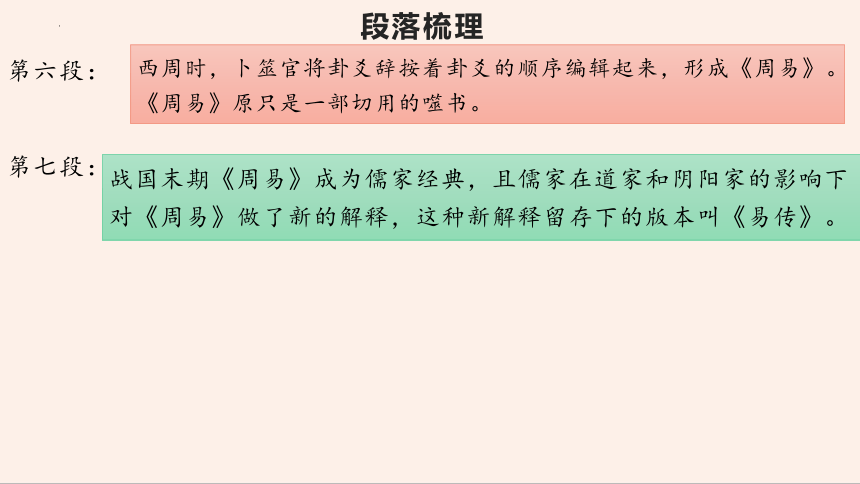

西周时,卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,形成《周易》。《周易》原只是一部切用的噬书。

战国末期《周易》成为儒家经典,且儒家在道家和阴阳家的影响下对《周易》做了新的解释,这种新解释留存下的版本叫《易传》。

第六段:

第七段:

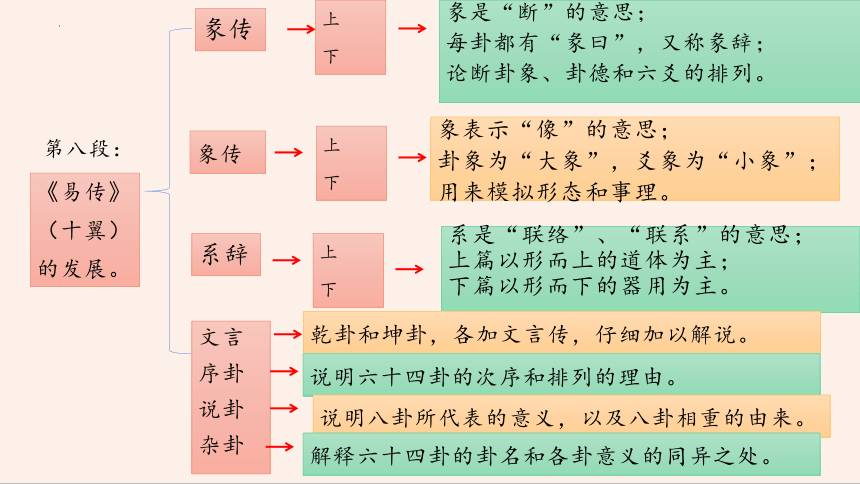

《易传》

(十翼)

的发展。

第八段:

彖传

系是“联络”、“联系”的意思;

上篇以形而上的道体为主;

下篇以形而下的器用为主。

象表示“像”的意思;

卦象为“大象”,爻象为“小象”;

用来模拟形态和事理。

乾卦和坤卦,各加文言传,仔细加以解说。

彖是“断”的意思;

每卦都有“彖曰”,又称彖辞;

论断卦象、卦德和六爻的排列。

文言

序卦

说卦

杂卦

系辞

象传

上

下

上

下

上

下

说明六十四卦的次序和排列的理由。

说明八卦所代表的意义,以及八卦相重的由来。

解释六十四卦的卦名和各卦意义的同异之处。

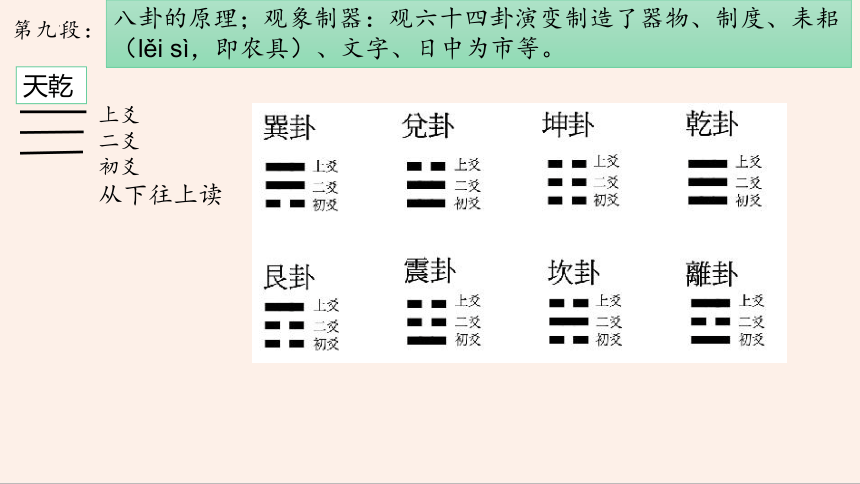

八卦的原理;观象制器:观六十四卦演变制造了器物、制度、耒耜(lěi sì,即农具)、文字、日中为市等。

第九段:

天乾

上爻

二爻

初爻

从下往上读

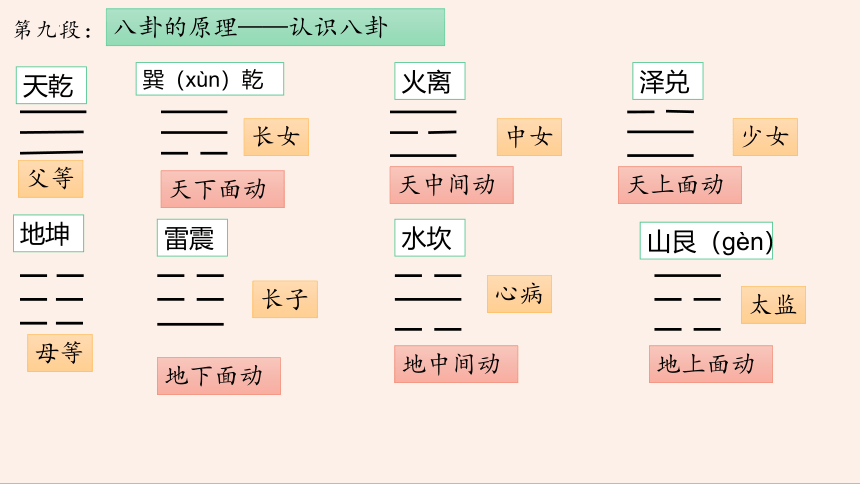

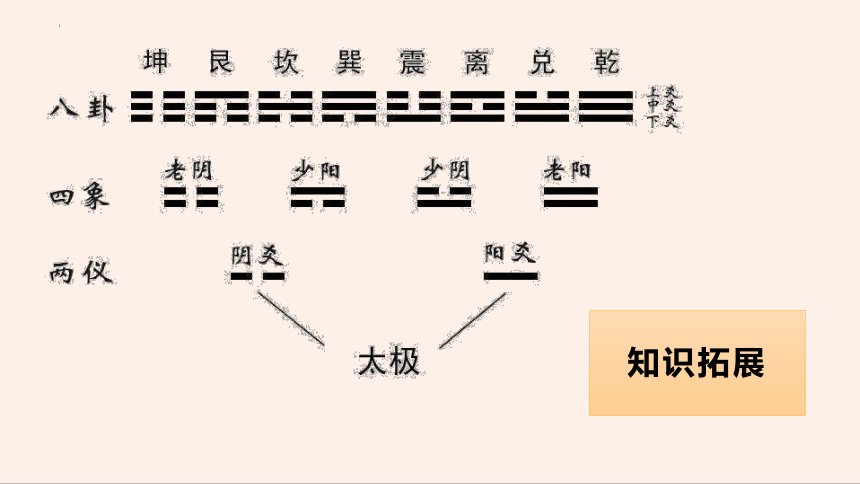

八卦的原理——认识八卦

第九段:

天乾

地坤

山艮(ɡèn)

水坎

雷震

泽兑

火离

巽(xùn)乾

天上面动

天下面动

天中间动

地下面动

地中间动

地上面动

长女

中女

少女

长子

心病

太监

父等

母等

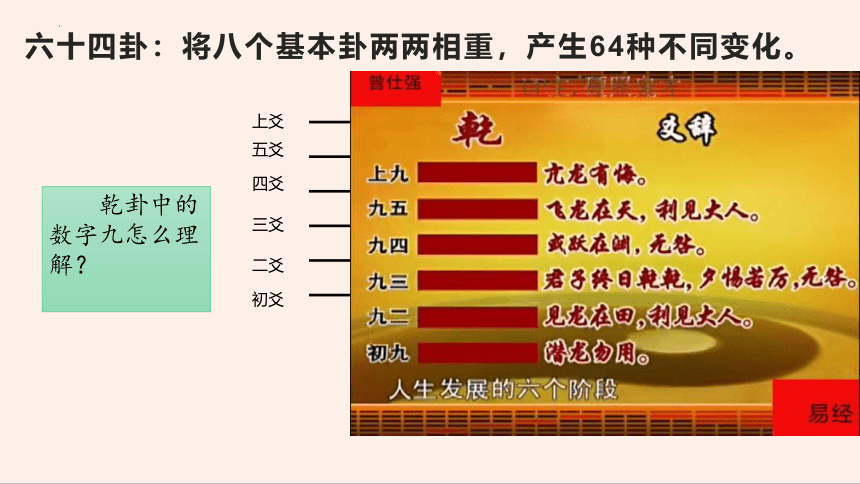

六十四卦:将八个基本卦两两相重,产生64种不同变化。

初爻

下卦,即主卦

上卦,也叫内卦

上爻

五爻

四爻

三爻

二爻

乾卦中的数字九怎么理解?

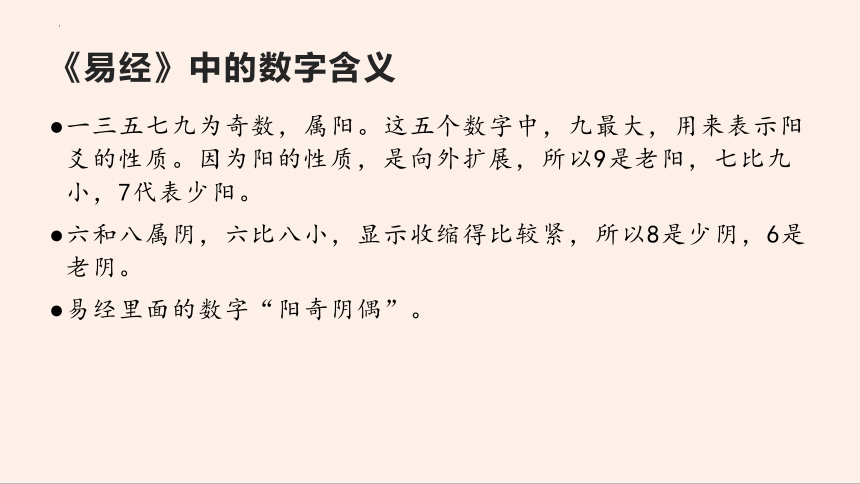

《易经》中的数字含义

一三五七九为奇数,属阳。这五个数字中,九最大,用来表示阳爻的性质。因为阳的性质,是向外扩展,所以9是老阳,七比九小,7代表少阳。

六和八属阴,六比八小,显示收缩得比较紧,所以8是少阴,6是老阴。

易经里面的数字“阳奇阴偶”。

知识拓展

段落梳理

《系辞》的内容;《系辞》增加了《周易》的价值;《周易》在汉代成为“六经”之首。

第十段:

2《系辞》怎样增加了《周易》的价值

《系辞》借着八卦和卦爻融合儒道的哲学,和观象制器的故事。

3.河图与洛书有哪些奇异传说。

伏羲八卦:有一匹背着一幅八卦图的龙马从黄河出来,伏羲知识照着样描下来。所为“河图”,便是这个。

洛书:大禹治水时,在洛水中从一个神龟背上得的。洛书讲五行。

4.彖(tuàn)辞和象辞是《周易》里的两个重要概念,请根据文中解析,简单讲一讲。

彖辞,断定一卦的涵义,“彖”即“断”。

象辞,推演卦和爻的象,相当于现在所谓的“观念”。里面许多话与《论语》相近。

也叫“卦辞”。断定卦的吉凶的。

卦的佐证材料。不仅解释卦象(怎么判定它的吉凶),还解释爻象(即每一爻的原句和意思等)。

5.文中对《周易》的“易”进行了多种阐释,试着总结。

6段:“易”,是简易的意思,是说筮法比卜法简易的意思。

9段:“易”,变化的意思、生生不息之意。

拓展:《周易》题解的几种说法

周

“周”是朝代名,指周朝。

“周”是地名,指周地。

“周”是“周普”、“普遍”的意思。

易

“易”是“三易”的统一

“易”为“日月”之意

“易”是生生不息的意思

《尚书》第三

阅读原文,完成以下问题:

1.梳理文章结构。

2.《尚书》中的言论分成了“诰”“誓”“命”“谟”等细目,它们的含义有何不同?

3.《尚书》是一本什么书?

4.请用思维导图的形式呈现《尚书》的留存情况和不同阶段发展变化。

5.西汉经学今古文之争的实质是什么?

1.梳理文章结构。

第一段:

《尚书》是中国最古的记言历史。记言也是记事,形式不同。记事是间接的,记言是直接的。

第二段:

记言文的发展概况:商代甲骨卜辞不用记事,两周金文以记言为主,战国时代记事文有了长足的进展。《尚书》大部分是“辞”。

第三段:

第4-10段:

《尚书》的形成和基本内容。

《尚书》的留存情况和不同阶段发展变化。

2.《尚书》中的言论分成了“诰”“誓”“命”“谟”等细目,它们的含义有何不同?

“诰”:

“誓”:

“命”:

“谟”:

平时的号令

有关军事的号令

君告臣的话

臣告君的话似乎并无定名,偶然也有叫“谟”的。

3.《尚书》是一本什么书?

《尚书》包括虞夏商周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话。小部分是君臣相告的话。记言为主。少有记事(战国末期人所作,应分开看)

汉之前的史官记言意在存做档案以备后来查考只之用。经王朝更迭,许多内容遗失残缺。汉人将留存下来的编辑起来,改称《尚书》。“尚”,“上”也。上古帝王的书。“书”上加一“尚”字,表尊信之意。

《书》,即《尚书》,成“经”,即儒经,始于《荀子》,汉代才普遍。

4.请用思维导图的形式呈现《尚书》的留存情况和不同阶段发展变化。

伏生,献书。即《今尚书》或《今文尚书》。秦朝时,将《书》藏于墙壁中,汉定天下后,凿墙还剩29篇。

今文《尚书》学者,皆出其门

秦始皇焚书

汉惠帝开书禁

汉武帝独尊儒术,《尚书》三家三博士

汉景帝时,鲁恭王拆毁孔子旧宅,得《书》,其后人孔安国加以整理,发现比伏生所传多16篇,称为《古文尚书》。汉武帝时,献此书,无人解。民间不盛行流传,大约经西汉兵乱亡失了。

汉成帝时:

今古文之争;

张霸作伪《古文尚书》

汉成帝时《尚书》两件大事

今古文之争:

汉成帝时,刘歆想把《左氏春秋》《毛诗》《逸礼》《古文尚书》立博士,但“五经”博士不愿意。

张霸作伪《古文尚书》

汉成帝时,孔安国所献无人能晓,下诏征求通晓的人。东莱张霸不知孔壁的书在,根据《书序》《左氏传》和伏生29篇,作了一部《古文尚书百二篇》,由于简短有文意浅陋,流传世间。后其再传弟子谋反,其书被毁。这是第一部伪《古文尚书》。

西汉今古文之争

东汉杜林得漆书《古文尚书》——后贾逵、马融、郑玄给其作注,显于世。

东汉杜林的漆书《古文尚书》经三国战乱亡失后世未流传。

三国末年,魏国王肃伪作孔安国的《古文尚书》,还带孔安国的传。阐明“德治主义”。后经战乱散失。其实《尚书》(西周以前)主要思想是鬼治主义。

东晋元帝时,梅赜(zé )发现献朝廷。这时,伪《古文尚书》孔传和马、郑的《尚书》并行。北信马郑南学孔。

隋朝,南学压倒北学,马郑《尚书》习者少,多学伪《古文尚书》孔传。

隋朝,多学伪《古文尚书》孔传。

唐太宗时,令孔颖达等编撰《五经正义》,《尚书》在其中。唐高宗时,颁行天下,考试必用《五经正义》。从此成为官学。其中《尚书正义》便用的伪《古文尚书》孔传。

清初伪《古文尚书》孔传才真相大白。

南宋吴棫yù怀疑伪《古文尚书》孔传,没证据,无果。

朱子疑信参半。毕竟考伪《大禹谟》建立道统。

元代吴澄将伏生《今文尚书》从伪古文分出,并注解,成《尚书纂言》。

明代梅鷟zhuó《尚书考异》,立排伪孔,并找出相关证据。

清代阎若璩(qú)《古文尚书疏证》、惠栋《古文尚书考》、丁晏《尚书余论》,终将王肃指出;后再结合后人搜辑,伏生《尚书》终出。

5.西汉经学今古文之争的实质是什么?

争的是禄位和声势。

两派学风不同:

今文尚书派(伏生)集成先秦诸子风气,主张通经致用;

古文尚书派(孔)不重总哲学而重历史,负起保存和传布文献的责任,刘歆章句训诂典礼名物之间。

谢 谢 赏 析

《周易》第二——《尚书》第三

——朱自清《经典常谈》

《周易》第二

阅读原文,完成以下问题:

1.梳理文章结构,总结段落大意。

2.《系辞》怎样增加了《周易的价值》?

3.河图与洛书有哪些奇异传说。

4.彖(tuàn)辞和象辞是《周易》里的两个重要概念,请根据文中解析,简单讲一讲。

5.文中对《周易》的“易”进行了多种阐释,试着总结。

段落梳理

第一段:

第二段:

当今“八卦”的影响仍然很大。引出讲八卦的《周易》。

关于八卦的传说:“河图”、“洛书”-这写神怪故事是八卦和五行的宣传家造出来抬高这两种学说地位的;

商民族的卜法:用龟的腹甲或牛的胛骨卜吉凶。

甲骨经或有裂痕,是兆象;

卜的人、卜的日子、卜的问句可在甲骨上,是卜辞。

段落梳理

第三段:

第四段:

第五段:

周代用筮法(蓍草占卜吉凶)辅助卜法。筮法可以说是一种巫术,是靠数目判断吉凶。

筮法袭用卜法。筮法中断定吉凶的辞叫做“繇辞”,后分为卦辞和爻辞。

八卦和六十四卦的创制。小事用筮,大事用卜。

段落梳理

西周时,卜筮官将卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来,形成《周易》。《周易》原只是一部切用的噬书。

战国末期《周易》成为儒家经典,且儒家在道家和阴阳家的影响下对《周易》做了新的解释,这种新解释留存下的版本叫《易传》。

第六段:

第七段:

《易传》

(十翼)

的发展。

第八段:

彖传

系是“联络”、“联系”的意思;

上篇以形而上的道体为主;

下篇以形而下的器用为主。

象表示“像”的意思;

卦象为“大象”,爻象为“小象”;

用来模拟形态和事理。

乾卦和坤卦,各加文言传,仔细加以解说。

彖是“断”的意思;

每卦都有“彖曰”,又称彖辞;

论断卦象、卦德和六爻的排列。

文言

序卦

说卦

杂卦

系辞

象传

上

下

上

下

上

下

说明六十四卦的次序和排列的理由。

说明八卦所代表的意义,以及八卦相重的由来。

解释六十四卦的卦名和各卦意义的同异之处。

八卦的原理;观象制器:观六十四卦演变制造了器物、制度、耒耜(lěi sì,即农具)、文字、日中为市等。

第九段:

天乾

上爻

二爻

初爻

从下往上读

八卦的原理——认识八卦

第九段:

天乾

地坤

山艮(ɡèn)

水坎

雷震

泽兑

火离

巽(xùn)乾

天上面动

天下面动

天中间动

地下面动

地中间动

地上面动

长女

中女

少女

长子

心病

太监

父等

母等

六十四卦:将八个基本卦两两相重,产生64种不同变化。

初爻

下卦,即主卦

上卦,也叫内卦

上爻

五爻

四爻

三爻

二爻

乾卦中的数字九怎么理解?

《易经》中的数字含义

一三五七九为奇数,属阳。这五个数字中,九最大,用来表示阳爻的性质。因为阳的性质,是向外扩展,所以9是老阳,七比九小,7代表少阳。

六和八属阴,六比八小,显示收缩得比较紧,所以8是少阴,6是老阴。

易经里面的数字“阳奇阴偶”。

知识拓展

段落梳理

《系辞》的内容;《系辞》增加了《周易》的价值;《周易》在汉代成为“六经”之首。

第十段:

2《系辞》怎样增加了《周易》的价值

《系辞》借着八卦和卦爻融合儒道的哲学,和观象制器的故事。

3.河图与洛书有哪些奇异传说。

伏羲八卦:有一匹背着一幅八卦图的龙马从黄河出来,伏羲知识照着样描下来。所为“河图”,便是这个。

洛书:大禹治水时,在洛水中从一个神龟背上得的。洛书讲五行。

4.彖(tuàn)辞和象辞是《周易》里的两个重要概念,请根据文中解析,简单讲一讲。

彖辞,断定一卦的涵义,“彖”即“断”。

象辞,推演卦和爻的象,相当于现在所谓的“观念”。里面许多话与《论语》相近。

也叫“卦辞”。断定卦的吉凶的。

卦的佐证材料。不仅解释卦象(怎么判定它的吉凶),还解释爻象(即每一爻的原句和意思等)。

5.文中对《周易》的“易”进行了多种阐释,试着总结。

6段:“易”,是简易的意思,是说筮法比卜法简易的意思。

9段:“易”,变化的意思、生生不息之意。

拓展:《周易》题解的几种说法

周

“周”是朝代名,指周朝。

“周”是地名,指周地。

“周”是“周普”、“普遍”的意思。

易

“易”是“三易”的统一

“易”为“日月”之意

“易”是生生不息的意思

《尚书》第三

阅读原文,完成以下问题:

1.梳理文章结构。

2.《尚书》中的言论分成了“诰”“誓”“命”“谟”等细目,它们的含义有何不同?

3.《尚书》是一本什么书?

4.请用思维导图的形式呈现《尚书》的留存情况和不同阶段发展变化。

5.西汉经学今古文之争的实质是什么?

1.梳理文章结构。

第一段:

《尚书》是中国最古的记言历史。记言也是记事,形式不同。记事是间接的,记言是直接的。

第二段:

记言文的发展概况:商代甲骨卜辞不用记事,两周金文以记言为主,战国时代记事文有了长足的进展。《尚书》大部分是“辞”。

第三段:

第4-10段:

《尚书》的形成和基本内容。

《尚书》的留存情况和不同阶段发展变化。

2.《尚书》中的言论分成了“诰”“誓”“命”“谟”等细目,它们的含义有何不同?

“诰”:

“誓”:

“命”:

“谟”:

平时的号令

有关军事的号令

君告臣的话

臣告君的话似乎并无定名,偶然也有叫“谟”的。

3.《尚书》是一本什么书?

《尚书》包括虞夏商周四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话。小部分是君臣相告的话。记言为主。少有记事(战国末期人所作,应分开看)

汉之前的史官记言意在存做档案以备后来查考只之用。经王朝更迭,许多内容遗失残缺。汉人将留存下来的编辑起来,改称《尚书》。“尚”,“上”也。上古帝王的书。“书”上加一“尚”字,表尊信之意。

《书》,即《尚书》,成“经”,即儒经,始于《荀子》,汉代才普遍。

4.请用思维导图的形式呈现《尚书》的留存情况和不同阶段发展变化。

伏生,献书。即《今尚书》或《今文尚书》。秦朝时,将《书》藏于墙壁中,汉定天下后,凿墙还剩29篇。

今文《尚书》学者,皆出其门

秦始皇焚书

汉惠帝开书禁

汉武帝独尊儒术,《尚书》三家三博士

汉景帝时,鲁恭王拆毁孔子旧宅,得《书》,其后人孔安国加以整理,发现比伏生所传多16篇,称为《古文尚书》。汉武帝时,献此书,无人解。民间不盛行流传,大约经西汉兵乱亡失了。

汉成帝时:

今古文之争;

张霸作伪《古文尚书》

汉成帝时《尚书》两件大事

今古文之争:

汉成帝时,刘歆想把《左氏春秋》《毛诗》《逸礼》《古文尚书》立博士,但“五经”博士不愿意。

张霸作伪《古文尚书》

汉成帝时,孔安国所献无人能晓,下诏征求通晓的人。东莱张霸不知孔壁的书在,根据《书序》《左氏传》和伏生29篇,作了一部《古文尚书百二篇》,由于简短有文意浅陋,流传世间。后其再传弟子谋反,其书被毁。这是第一部伪《古文尚书》。

西汉今古文之争

东汉杜林得漆书《古文尚书》——后贾逵、马融、郑玄给其作注,显于世。

东汉杜林的漆书《古文尚书》经三国战乱亡失后世未流传。

三国末年,魏国王肃伪作孔安国的《古文尚书》,还带孔安国的传。阐明“德治主义”。后经战乱散失。其实《尚书》(西周以前)主要思想是鬼治主义。

东晋元帝时,梅赜(zé )发现献朝廷。这时,伪《古文尚书》孔传和马、郑的《尚书》并行。北信马郑南学孔。

隋朝,南学压倒北学,马郑《尚书》习者少,多学伪《古文尚书》孔传。

隋朝,多学伪《古文尚书》孔传。

唐太宗时,令孔颖达等编撰《五经正义》,《尚书》在其中。唐高宗时,颁行天下,考试必用《五经正义》。从此成为官学。其中《尚书正义》便用的伪《古文尚书》孔传。

清初伪《古文尚书》孔传才真相大白。

南宋吴棫yù怀疑伪《古文尚书》孔传,没证据,无果。

朱子疑信参半。毕竟考伪《大禹谟》建立道统。

元代吴澄将伏生《今文尚书》从伪古文分出,并注解,成《尚书纂言》。

明代梅鷟zhuó《尚书考异》,立排伪孔,并找出相关证据。

清代阎若璩(qú)《古文尚书疏证》、惠栋《古文尚书考》、丁晏《尚书余论》,终将王肃指出;后再结合后人搜辑,伏生《尚书》终出。

5.西汉经学今古文之争的实质是什么?

争的是禄位和声势。

两派学风不同:

今文尚书派(伏生)集成先秦诸子风气,主张通经致用;

古文尚书派(孔)不重总哲学而重历史,负起保存和传布文献的责任,刘歆章句训诂典礼名物之间。

谢 谢 赏 析

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读