3 白杨 课件

图片预览

文档简介

课件40张PPT。3.白杨

白杨树高15~30米,树冠宽阔,树干白色,树皮白色至灰白色,基部常粗糙。它是西北最普通的一种树,只要有草的地方,就有白杨树的影子。 白杨树是不太讲究生存条件的,大路边,田埂旁,哪里有黄土的地方,哪里就有它的生存。它不追逐雨水,不贪恋阳光,只要能够在哪怕板结的土地上,给一点水分,白杨树的一截枝条就会生根、抽芽。 袁鹰:原名田钟洛,江苏淮安县

人,是当代著名的作家、诗人、儿童

文学家、散文家。 主要作品有散文集

《第一个火花》《红河南北》《风

帆》,《第十个春天》等;诗集《江

湖集》《花环》(与闻捷合著),儿

童文学作品:游记《丁丁游历北京城》,诗集《篝火燃

烧的时候》、《寄到汤姆斯河去的诗》等;散文集《胡

伯伯向你们问好》,儿歌集《唱一唱北京》。 1949年,新疆和平解放。旧中国留给这片祖国六分之一的土地满目疮痍和贫困。王震将军率领驻疆人民解放军在平暴剿匪、稳固新生的人民政权的同时,开展了轰轰烈烈的大生产运动,迅速增加了新疆的社会物质财富,赢得了新疆各族人民群众的热烈拥护。

1954年10月,中央决定驻新疆人民解放军10.5万名官兵集体就地转业,组建新疆生产建设兵团,执行屯垦戍边的历史使命,从此拉开了新中国屯垦戍边事业的序幕。

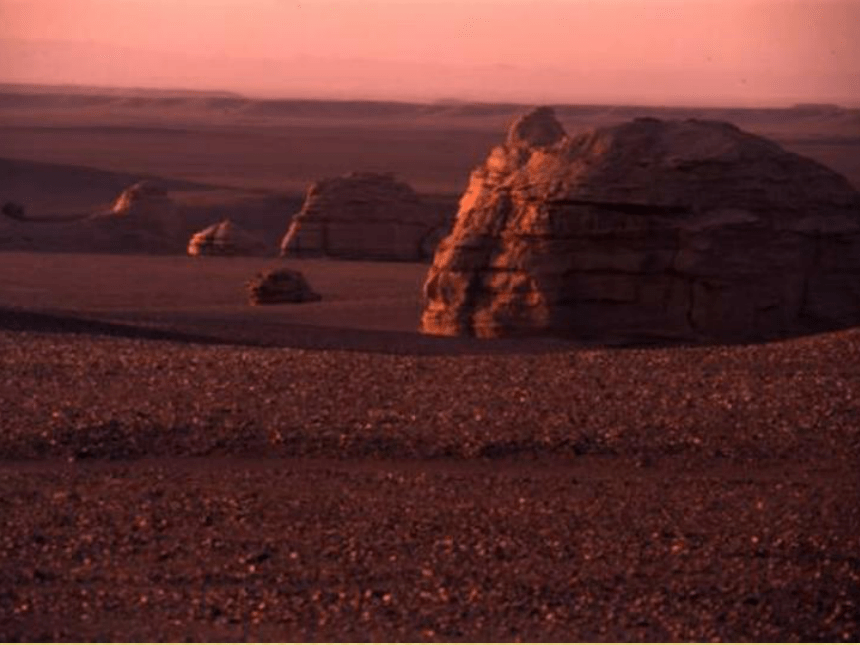

50年来,兵团始终奉行着不与民争利的信条,在天山南北的塔克拉玛干、古尔班通古特两大沙漠边缘和自然环境恶劣的的边境沿线,兴修水利,治沙治碱,植树造林,先后治理和参与治理了新疆的数十条河流,修建水库近百座,从亘古戈壁荒原中开发出良田1600多万亩,建成了一个个田连阡陌、渠系纵横、林带成网的绿洲生态体系。

上个世纪70年代,美国的一颗人造卫星在古尔班通古特灰黄的沙漠中发现了一个绿色的半岛。联合国派出的17人的考察团实地考察后,不觉惊叹:这是由兵团农八师150团的职工们将沙漠逼退了60公里而形成的一片人造绿洲!

小资料晰 伞

抚 绍

疆 陷

(fǔ)(xī)(清晰)(sǎn)(雨伞)(抚摩)生字学习(jiāng)(新疆)(xiàn)(shào)(介绍)(陷入)【戈壁】

【抚摸】

【介绍】 ?

【浑黄一体】

【表白】 ?

【高大挺秀】

【分辩】 蒙古人称沙漠地区为戈壁。用手轻轻地按着来回移动。 使双方相识或发生联系,引进、带入(新的人或事物)。 指天和地都是黄色,分不出界限。这里讲风沙大,天地间都是黄色。对别人说明自己的思想。高大笔直,挺拔秀丽超出一般。辩白,向别人说出自己的不同意见。戈壁 清晰 插嘴 分辩

介绍 表白 新疆 陷入

抚摸 浑黄一体 高大挺秀我会读:1.阅读课文的1-3自然段:用——线画出写白杨树生活环境的恶劣和白杨树样子的句子。并说你你感受到白杨树有什么特点? 车窗外是茫茫的大戈壁,没有山,没有水,也没有人烟。天和地界限并不那么清晰,都是浑黄一体。 那就是沿着铁路线的一行白杨树。每隔几秒钟,窗外就飞快地闪出一个高大挺秀的身影。快速朗读课文4-12自然段:

画出写白杨树特点的句子,想一想,写了白杨树的哪些特点。

白杨树从来就这么直。哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。 白杨树从来就这么直。哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。 小练笔:

用上“哪儿……哪儿……” “不管……不管……总是……”等词语,写几句话,夸夸像课文中的爸爸那样的祖国建设者或保卫者。。快速朗读课文13-16自然段:

想一想:爸爸只是向孩子介绍白杨树吗?如果不是,他要表达的是什么?你从哪里看出来的? 这是一个( )句。表白,( )。一个“也”字,说明爸爸( )。爸爸看到戈壁滩上高大的白杨树,触景生情,以( )自勉,在( )。勉励自己要像白杨一样( ),( ),不软弱,也不动摇。 爸爸只是在向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。而这,孩子们现在还不能理解。 这是一个(设问)句。表白,(解释说明)。一个“也”字,说明爸爸(说树即说人)。爸爸看到戈壁滩上高大的白杨树,触景生情,以(白杨)自勉,在(托物言志)。勉励自己要像白杨一样(扎根边疆),(建设边疆),不软弱,也不动摇。 爸爸只是在向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。而这,孩子们现在还不能理解。 这是一个( )句。表白,( )。一个“也”字,说明爸爸( )。爸爸看到戈壁滩上高大的白杨树,触景生情,以( )自勉,在( )。勉励自己要像白杨一样( ),( ),不软弱,也不动摇。 爸爸只是在向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。而这,孩子们现在还不能理解。 他们只知道爸爸在新疆工作,妈妈也在新疆工作。 他们只知道爸爸这回到奶奶家来,接他们到新疆去念小学,将来再念中学。 他们只知道新疆是个很远很远的地方,要坐几天火车还要坐几天汽车。 可是他们不知道爸爸妈妈为什么去新疆工作?做什么工作? 可是他们不知道爸爸妈妈为什么要把他们接到新疆念书?

可是他们不知道新疆是个什么样的地方?

只知道只知道只知道小结 爸爸就象白杨一样,戈壁需要他,他就来到戈壁,不怕困难,顽强不屈地建设戈壁。爸爸决心扎根戈壁,希望孩子们也象他一样,所以把孩子们也带来。 “爸爸只是向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。而这,孩子们现在还不能理解。”

爸爸表达的是怎样的心? 爸爸一手搂着一个孩子望着窗外闪过去的白杨树,又陷入了沉思。突然,他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。 高大的白杨指爸爸自己,身边的几棵小树即指他的孩子们。 爸爸希望他的孩子也能扎根边疆,成为边疆的建设者。理解句子 在通向新疆的路上,有许许多多白杨树。这儿需要它们,它们就在这儿生根了。这句话概括了白杨的什么特点 ? 突然,他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。(1)爸爸望着窗外的白杨树又陷入沉思,爸爸会想些什么?

(2)为什么爸爸的嘴角又浮起一丝微笑? 作者通过父亲(神情)的变化,来(借物喻人),(托物言志)。爸爸自己已(扎根边疆),(献身边疆),他希望自己的子女如(小树)一样(经受锻炼),成为(建设边疆的栋梁之才)。反映了老一辈的西部开拓者(“献了青春献终身,献了终身献子孙”)的博大胸怀。 他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。 想一想:

1.课文运用了怎样的写作方法?你还学过那些类似的文章?

2.生活中哪些像课文中的爸爸那样的的人? 白杨树从来就那么直。哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。

这段话是全文体现(借物喻人)的典型句子。作者一方面描述了白杨树(外在的特点),(高大挺秀),能顶住(任何自然灾害),在任何环境中都能(茁壮成长);一方面表现了白杨树的(精神):一是(忠诚无私),(尽职尽责);二是(不怕困难),(坚强执著)。这正是边疆建设者身上特有的(奉献精神),听从祖国安排,(无怨无悔)地扎根边疆,(无私奉献)地建设边疆。 在你认为概括得最准确的中心思想后面画“ ”,错的后面画“ ”。 (1)课文讲的是一位边疆建设者在旅途中向子女介绍生长在戈壁滩上的白杨。( ) (2)课文表达了边疆建设者扎根边疆、建设边疆的志向。( ) (3)课文通过一位边疆建设者在旅途中向子女介绍生长在戈壁滩上的白杨这件事,赞杨了边疆建设者扎根边疆、建设边疆的远大志向和无私奉献的精神。( )××√√× 如今,新疆每三亩半耕地中就有一亩是兵团人开垦的。兵团已经成为全国重要的粮棉油和畜产品生产基地。

新疆刚解放时没有工业。为了兴办工业,兵团人节衣缩食,棉衣换成单衣,两套服装减成一套,甚至省去衣领、口袋、帽沿,还捐出了1500万元的转业费,自力更生生产出了新疆的第一支纱、第一块方糖、第一根钢锭……为新疆的现代化工业行了奠基礼。之后,兵团又两次将已经建成的42家大型骨干企业无偿移交给了地方政府。

新疆与8个国家接壤,边境线漫长,战略位置突出。遵照中央指示,从上个世纪60年代起,兵团在长达2019公里、纵深10到30多公里的边境地带建起了58个团场,几十年来没有丢失祖国的一寸领土。

50年过去,如今的新疆生产建设兵团已经成为一个拥有254万人口和14个生产建设师、186个团场、1500多家工交建商企业的特殊社会组织,成为新疆经济发展、民族团结、社会稳定、边防巩固的一支无可替代的重要力量。

“沙漠变为绿洲,戈壁升起了繁荣,边境更加安宁。”上个世纪60年代从上海支边来疆的兵团副政委王崇久这样概括兵团50年来对共和国的贡献。小资料 白杨树从来就这么直,这么高大。哪儿需要它,它就很快地在哪儿生根、发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么坚强,不软弱,也不动摇。

1. 这段话选自课文《 》,作者是( )。

2. 这段话中写了_______这样几种自然灾害,相信你还能写出至少两种来:___________________。

3. 这段话写出了白杨树的三个特点:

(1)_______________ (2)______________

(3)_______________巩固练习:

白杨树高15~30米,树冠宽阔,树干白色,树皮白色至灰白色,基部常粗糙。它是西北最普通的一种树,只要有草的地方,就有白杨树的影子。 白杨树是不太讲究生存条件的,大路边,田埂旁,哪里有黄土的地方,哪里就有它的生存。它不追逐雨水,不贪恋阳光,只要能够在哪怕板结的土地上,给一点水分,白杨树的一截枝条就会生根、抽芽。 袁鹰:原名田钟洛,江苏淮安县

人,是当代著名的作家、诗人、儿童

文学家、散文家。 主要作品有散文集

《第一个火花》《红河南北》《风

帆》,《第十个春天》等;诗集《江

湖集》《花环》(与闻捷合著),儿

童文学作品:游记《丁丁游历北京城》,诗集《篝火燃

烧的时候》、《寄到汤姆斯河去的诗》等;散文集《胡

伯伯向你们问好》,儿歌集《唱一唱北京》。 1949年,新疆和平解放。旧中国留给这片祖国六分之一的土地满目疮痍和贫困。王震将军率领驻疆人民解放军在平暴剿匪、稳固新生的人民政权的同时,开展了轰轰烈烈的大生产运动,迅速增加了新疆的社会物质财富,赢得了新疆各族人民群众的热烈拥护。

1954年10月,中央决定驻新疆人民解放军10.5万名官兵集体就地转业,组建新疆生产建设兵团,执行屯垦戍边的历史使命,从此拉开了新中国屯垦戍边事业的序幕。

50年来,兵团始终奉行着不与民争利的信条,在天山南北的塔克拉玛干、古尔班通古特两大沙漠边缘和自然环境恶劣的的边境沿线,兴修水利,治沙治碱,植树造林,先后治理和参与治理了新疆的数十条河流,修建水库近百座,从亘古戈壁荒原中开发出良田1600多万亩,建成了一个个田连阡陌、渠系纵横、林带成网的绿洲生态体系。

上个世纪70年代,美国的一颗人造卫星在古尔班通古特灰黄的沙漠中发现了一个绿色的半岛。联合国派出的17人的考察团实地考察后,不觉惊叹:这是由兵团农八师150团的职工们将沙漠逼退了60公里而形成的一片人造绿洲!

小资料晰 伞

抚 绍

疆 陷

(fǔ)(xī)(清晰)(sǎn)(雨伞)(抚摩)生字学习(jiāng)(新疆)(xiàn)(shào)(介绍)(陷入)【戈壁】

【抚摸】

【介绍】 ?

【浑黄一体】

【表白】 ?

【高大挺秀】

【分辩】 蒙古人称沙漠地区为戈壁。用手轻轻地按着来回移动。 使双方相识或发生联系,引进、带入(新的人或事物)。 指天和地都是黄色,分不出界限。这里讲风沙大,天地间都是黄色。对别人说明自己的思想。高大笔直,挺拔秀丽超出一般。辩白,向别人说出自己的不同意见。戈壁 清晰 插嘴 分辩

介绍 表白 新疆 陷入

抚摸 浑黄一体 高大挺秀我会读:1.阅读课文的1-3自然段:用——线画出写白杨树生活环境的恶劣和白杨树样子的句子。并说你你感受到白杨树有什么特点? 车窗外是茫茫的大戈壁,没有山,没有水,也没有人烟。天和地界限并不那么清晰,都是浑黄一体。 那就是沿着铁路线的一行白杨树。每隔几秒钟,窗外就飞快地闪出一个高大挺秀的身影。快速朗读课文4-12自然段:

画出写白杨树特点的句子,想一想,写了白杨树的哪些特点。

白杨树从来就这么直。哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。 白杨树从来就这么直。哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。 小练笔:

用上“哪儿……哪儿……” “不管……不管……总是……”等词语,写几句话,夸夸像课文中的爸爸那样的祖国建设者或保卫者。。快速朗读课文13-16自然段:

想一想:爸爸只是向孩子介绍白杨树吗?如果不是,他要表达的是什么?你从哪里看出来的? 这是一个( )句。表白,( )。一个“也”字,说明爸爸( )。爸爸看到戈壁滩上高大的白杨树,触景生情,以( )自勉,在( )。勉励自己要像白杨一样( ),( ),不软弱,也不动摇。 爸爸只是在向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。而这,孩子们现在还不能理解。 这是一个(设问)句。表白,(解释说明)。一个“也”字,说明爸爸(说树即说人)。爸爸看到戈壁滩上高大的白杨树,触景生情,以(白杨)自勉,在(托物言志)。勉励自己要像白杨一样(扎根边疆),(建设边疆),不软弱,也不动摇。 爸爸只是在向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。而这,孩子们现在还不能理解。 这是一个( )句。表白,( )。一个“也”字,说明爸爸( )。爸爸看到戈壁滩上高大的白杨树,触景生情,以( )自勉,在( )。勉励自己要像白杨一样( ),( ),不软弱,也不动摇。 爸爸只是在向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。而这,孩子们现在还不能理解。 他们只知道爸爸在新疆工作,妈妈也在新疆工作。 他们只知道爸爸这回到奶奶家来,接他们到新疆去念小学,将来再念中学。 他们只知道新疆是个很远很远的地方,要坐几天火车还要坐几天汽车。 可是他们不知道爸爸妈妈为什么去新疆工作?做什么工作? 可是他们不知道爸爸妈妈为什么要把他们接到新疆念书?

可是他们不知道新疆是个什么样的地方?

只知道只知道只知道小结 爸爸就象白杨一样,戈壁需要他,他就来到戈壁,不怕困难,顽强不屈地建设戈壁。爸爸决心扎根戈壁,希望孩子们也象他一样,所以把孩子们也带来。 “爸爸只是向孩子们介绍白杨树吗?不是的,他也在表白着自己的心。而这,孩子们现在还不能理解。”

爸爸表达的是怎样的心? 爸爸一手搂着一个孩子望着窗外闪过去的白杨树,又陷入了沉思。突然,他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。 高大的白杨指爸爸自己,身边的几棵小树即指他的孩子们。 爸爸希望他的孩子也能扎根边疆,成为边疆的建设者。理解句子 在通向新疆的路上,有许许多多白杨树。这儿需要它们,它们就在这儿生根了。这句话概括了白杨的什么特点 ? 突然,他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。(1)爸爸望着窗外的白杨树又陷入沉思,爸爸会想些什么?

(2)为什么爸爸的嘴角又浮起一丝微笑? 作者通过父亲(神情)的变化,来(借物喻人),(托物言志)。爸爸自己已(扎根边疆),(献身边疆),他希望自己的子女如(小树)一样(经受锻炼),成为(建设边疆的栋梁之才)。反映了老一辈的西部开拓者(“献了青春献终身,献了终身献子孙”)的博大胸怀。 他的嘴角又浮起一丝微笑,那是因为他看见火车前进方向的右面,在一棵高大的白杨树身边,几棵小树正迎着风沙成长起来。 想一想:

1.课文运用了怎样的写作方法?你还学过那些类似的文章?

2.生活中哪些像课文中的爸爸那样的的人? 白杨树从来就那么直。哪儿需要它,它就在哪儿很快地生根发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么直,那么坚强,不软弱,也不动摇。

这段话是全文体现(借物喻人)的典型句子。作者一方面描述了白杨树(外在的特点),(高大挺秀),能顶住(任何自然灾害),在任何环境中都能(茁壮成长);一方面表现了白杨树的(精神):一是(忠诚无私),(尽职尽责);二是(不怕困难),(坚强执著)。这正是边疆建设者身上特有的(奉献精神),听从祖国安排,(无怨无悔)地扎根边疆,(无私奉献)地建设边疆。 在你认为概括得最准确的中心思想后面画“ ”,错的后面画“ ”。 (1)课文讲的是一位边疆建设者在旅途中向子女介绍生长在戈壁滩上的白杨。( ) (2)课文表达了边疆建设者扎根边疆、建设边疆的志向。( ) (3)课文通过一位边疆建设者在旅途中向子女介绍生长在戈壁滩上的白杨这件事,赞杨了边疆建设者扎根边疆、建设边疆的远大志向和无私奉献的精神。( )××√√× 如今,新疆每三亩半耕地中就有一亩是兵团人开垦的。兵团已经成为全国重要的粮棉油和畜产品生产基地。

新疆刚解放时没有工业。为了兴办工业,兵团人节衣缩食,棉衣换成单衣,两套服装减成一套,甚至省去衣领、口袋、帽沿,还捐出了1500万元的转业费,自力更生生产出了新疆的第一支纱、第一块方糖、第一根钢锭……为新疆的现代化工业行了奠基礼。之后,兵团又两次将已经建成的42家大型骨干企业无偿移交给了地方政府。

新疆与8个国家接壤,边境线漫长,战略位置突出。遵照中央指示,从上个世纪60年代起,兵团在长达2019公里、纵深10到30多公里的边境地带建起了58个团场,几十年来没有丢失祖国的一寸领土。

50年过去,如今的新疆生产建设兵团已经成为一个拥有254万人口和14个生产建设师、186个团场、1500多家工交建商企业的特殊社会组织,成为新疆经济发展、民族团结、社会稳定、边防巩固的一支无可替代的重要力量。

“沙漠变为绿洲,戈壁升起了繁荣,边境更加安宁。”上个世纪60年代从上海支边来疆的兵团副政委王崇久这样概括兵团50年来对共和国的贡献。小资料 白杨树从来就这么直,这么高大。哪儿需要它,它就很快地在哪儿生根、发芽,长出粗壮的枝干。不管遇到风沙还是雨雪,不管遇到干旱还是洪水,它总是那么坚强,不软弱,也不动摇。

1. 这段话选自课文《 》,作者是( )。

2. 这段话中写了_______这样几种自然灾害,相信你还能写出至少两种来:___________________。

3. 这段话写出了白杨树的三个特点:

(1)_______________ (2)______________

(3)_______________巩固练习:

同课章节目录

- 第一组

- 1 草原

- 2* 丝绸之路

- 3 白杨

- 4* 把铁路修到拉萨去

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 冬阳·童年·骆驼队

- 7* 祖父的园子

- 8 童年的发现

- 9* 儿童诗两首

- 第三组

- 10 杨氏之子

- 11 晏子使楚

- 12* 半截蜡烛

- 13* 打电话

- 第四组

- 14 再见了,亲人

- 15* 金色的鱼钩

- 16 桥

- 17* 梦想的力量

- 第五组

- 18 将相和

- 19 草船借箭

- 20* 景阳冈

- 21* 猴王出世

- 第六组

- 信息传递改变着我们的生活

- 利用信息,写简单的研究报告

- 第七组

- 22 人物描写一组

- 23* 刷子李

- 24* 金钱的魔力

- 第八组

- 25 自己的花是让别人看的

- 26 威尼斯的小艇

- 27 与象共舞

- 28* 彩色的非洲

- 选读课文

- 1 拉萨古城

- 2 故事两则

- 3 一件运动衫

- 4 丰碑

- 5 电子计算机与多媒体

- 6 我们家的男子汉

- 7 孔明智退司马懿

- 8 维也纳生活圆舞曲

- 9 我有一个强大的祖国