经济与社会生活 知识线索课件(共29张PPT)--2023届高考统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 经济与社会生活 知识线索课件(共29张PPT)--2023届高考统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-10 19:34:49 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

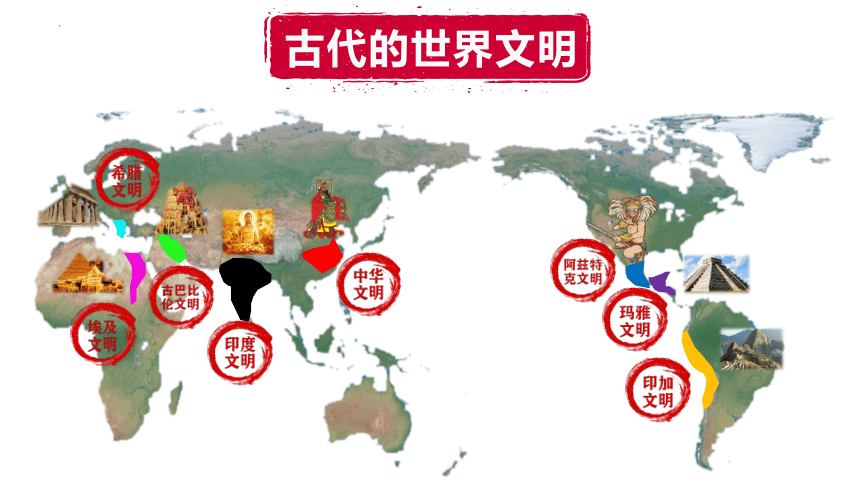

古代的世界文明

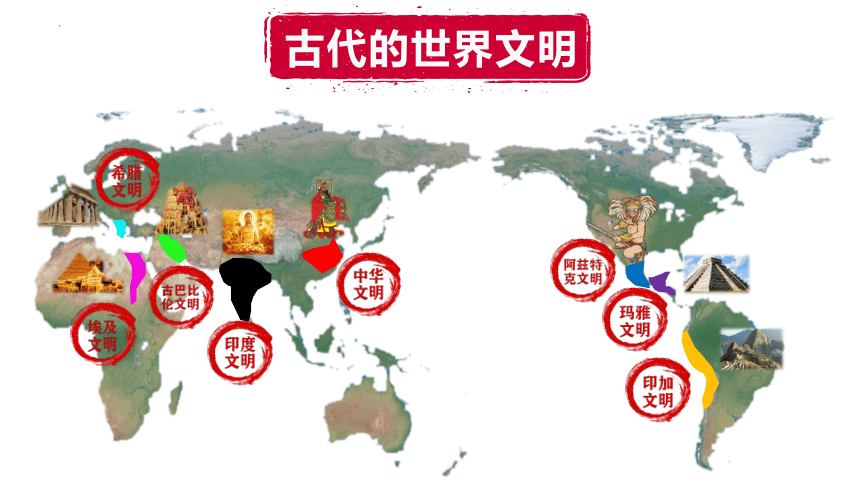

古代食物生产与社会生活

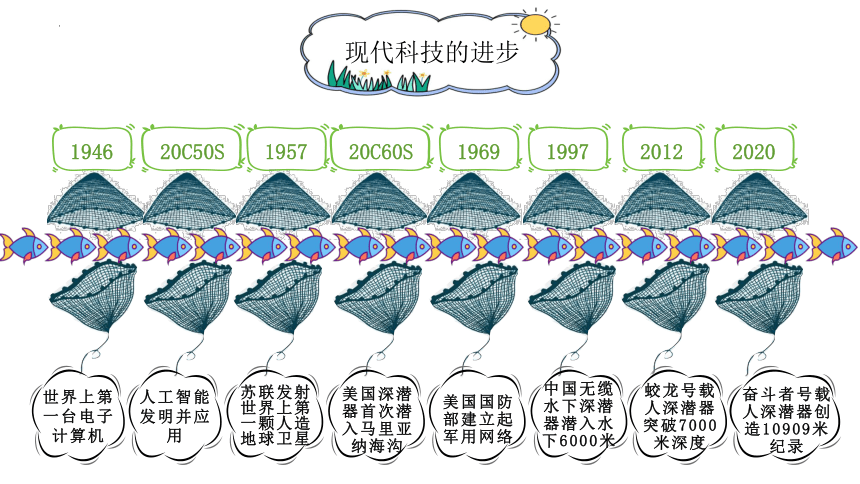

世界上第一台电子计算机

人工智能发明并应用

苏联发射世界上第一颗人造地球卫星

美国深潜器首次潜入马里亚纳海沟

美国国防部建立起军用网络

中国无缆水下深潜器潜入水下6000米

蛟龙号载人深潜器突破7000米深度

奋斗者号载人深潜器创造10909米纪录

1946

20C50S

1957

20C60S

1969

1997

2012

2020

现代科技的进步

陆上、海上丝绸之路均已开通,陆上丝绸之路为主

海上丝绸之路兴盛,商品经济繁荣唐代在广州设立市舶使

北方陆路受阻,海上丝绸之路繁荣海外贸易税成为政府重要税收

蒙古大军横扫欧亚大陆通往欧洲的海上和陆上通道都很畅通

明朝实行海禁政策,郑和七下西洋政府致力于维护朝贡贸易体系

清代实行闭关锁国政策政府维护朝贡贸易体制对外交往受阻

1914

1917

1918

1921

1922

1928

1929

1932

1933

1936

1937

1941

1945

一战

十月革命

战时共产主义政策

新经济政策

苏联成立

一五计划

二五计划

资本主义

经济危机

斯大林模式确立

1939

二战

苏联卫国战争

苏联工业总产值欧洲第一、世界第二

20世纪初——1945年的世界

自由主义影响力

二战后至1995年的世界

1945

1946

1947

1949

1953

1955

1961

1964

1967

1978

1985

1991

1995

IMFWB

赫鲁晓夫改革

1989

1982

第一台计算机

GATT

北约成立

勃列日涅夫改革

朝鲜战争结束

华约建立

不结盟运动

赫鲁晓夫下台

欧共体

中国改革开放

戈尔巴乔夫改革

东欧剧变

苏联解体

WTO

雅尔塔体系

美苏冷战

多极化

苏联社会主义探索与改革

二月革命

十月革命

1922

1991.12

沙皇俄国

资产阶级临时政府

苏维埃俄国

苏联

俄罗斯

1924

1953

1964

1982

1985

列宁

斯大林

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

安德罗波夫

契尔年科

戈尔巴乔夫

1918

1921

战时共产主义政策

新经济政策

一五计划

二五计划

1936

斯大林模式

人类居住形式的演变

穴居

巢居

半穴居

地面筑屋

近代以来的城市化进程

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

学习要点:新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流及其影响

食物物种交流主要是指农作物、家畜的长距离移动。新航路开辟以前,物种交流的品种少、范围小、速度慢、影响有限。新航路开辟后,大量食物物种打破地域限制,在全球范围内迅速交流传播。这种交流具有双向、互补的特点。食物物种的全球性交流影响深远:全球粮食产量提高,人口激增;人们的饮食习惯发生了很大变化;原有的社会等级受到冲击;经济和贸易发展;对生态环境也产生了一定影响。

细化学习要求:

①能够较熟练掌握新航路开辟的原因、条件、过程、影响;

②能够运用地图概述新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流(地区、物种、交流路线、交流时间);

③能够组织和运用史料,多角度解释食物物种交流带来的影响;

一、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的背景

1、新航路的开辟;2、欧洲国家的早期殖民扩张;3、世界市场的出现及逐渐扩展。

二、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的表现

美洲的农作物:玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、南瓜、花生、向日葵、可可、烟草等。当今世界的植物食品约有1/3源自美洲

欧洲、亚洲、非洲的农作物:小麦、大麦、燕麦、裸麦、水稻、苹果、葡萄、橄榄、甜橙、柠檬、黄瓜、豌豆、甘蔗、茶叶、咖啡等。小麦、水稻对美洲影响最大

1、新旧大陆之间交流的主要物种

美洲的禽畜:骆马、羊驼、火鸡等

欧洲、亚洲、非洲的禽畜:鸡、牛、驴、马、猪、羊等

欧洲的天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体;人口

美洲、大洋洲

美洲

非洲的人口

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(1)玉米、马铃薯、甘薯的传播

①原产美洲(中美洲)

②15世纪末至16世纪初,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后来传播到亚洲、非洲等其他洲。

欧洲

③玉米、马铃薯传入欧洲后,最初仅供人们观赏,从16世纪中叶起,在南欧广泛种植,成为当地主要的粮食和饲料作物之一;16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广;甘薯引入欧洲后传播比较缓慢。

④17世纪,玉米成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲各国。

中国

⑤明朝时玉米通过多种途径传入中国:

A.从西亚、中亚传入西北地区;

B.从印度、缅甸传入西南地区;

C.从菲律宾传入东南沿海地区。

先在丘陵山地后扩展到平原地区种植

⑥清朝前期,玉米在全国各地多有种植;乾隆、嘉庆年间大规模推广;鸦片战争前,玉米的种植已遍布全国。

玉蜀黍重出西土,种者亦罕。--- [明]李时珍《本草纲目》

又如玉蜀黍一种,于古无征,今遍种矣。

--- [清]吴其濬《植物名实图考》

玉米、土豆、甘薯三大粮食作物都具有产量高,生长快,对土肥水要求低,对气候适应性强,播种期长,耗工少,受病虫害的影响小,便于储藏,可多种加工等许多优点。也可用作饲料(包括果实和茎蔓叶)……

——张箭《论美洲粮食作物的传播》

⑦马铃薯和甘薯在中国的传播历程与玉米相似。

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(2)番茄的传播

①传入欧洲:由西班牙人带回欧洲,最初也是作为观赏植物,18世纪中叶开始作食用栽培。18世纪末,欧洲培育的番茄新品种又传回美洲。

②传入中国:明朝万历年间,番茄被引入中国,长期被当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植。

(3)辣椒的传播

①传入欧洲:原产于美洲的秘鲁和墨西哥一带,15世纪末传入西班牙。16世纪,辣椒传到英国等欧洲国家。

②传入中国:明朝时,辣椒传入中国,被称为“番椒”。

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(4)甘蔗的传播

①大洋洲新几内亚岛上的原住民最早种植甘蔗,甘蔗是典型的热带作物,喜光喜热。公元前4世纪甘蔗传入中国南方,制糖技术大约在唐代推广到全国。甘蔗经丝绸之路甘蔗传到西亚、欧洲和非洲。

②新航路开辟后,甘蔗经欧洲传到美洲,在种植园里大量种植。

(5)茶叶的传播

中国→亚洲其它地区→欧洲、非洲→美洲

(6)咖啡的传播

非洲→阿拉伯半岛→欧洲→南亚、东南亚、拉丁美洲(主产区)

(7)小麦的传播

西亚→亚洲其它地区、北非、欧洲→美洲(产量最大的粮食作物)

(8)水稻的传播

中国→亚洲各地→欧洲→美洲(18世纪中期水稻成为北美第二大作物,产量仅次于小麦)

三、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的影响

1、食物物种在全球范围的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增。

2、食物物种交流改变了人们的饮食习惯,改变了当地的食物结构,冲击了原有的社会等级,丰富了人们的食物种类,促进了畜牧业的发展,深刻影响着人类的日常生活。

玉米使干旱缺水的非洲得到可靠的食物来源;玉米、马铃薯丰富了中国的粮食种类;马铃薯提高了欧洲人的抗饥荒能力。

3、不同物种的交流推动了当地经济和贸易的发展。

4、新物种的引进对当地生态环境产生了一定的消极影响。

在北美,水稻除供应本地消费外,大量用于出口,促进了对外贸易的发展。

在中国,玉米等外来农作物因其高产而增加了粮食供应总量。

粮食除满足生产者自身需要外,还投入市场出售,促进了上屏经济的发展。

美洲:土地承载能力超限;原始森林被滥伐;地表植被被破坏。

中国:以前不宜耕种的土地被利用,扩大了耕地面积;但过度垦荒造田导致水土流失。

四、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的特点

1、交流范围的全球性

2、交流方向的双向性

3、交流内容的互补性、丰富性

4、交流主体的欧洲主导性

5、交流时间的长期性

6、交流结果的双重性(积极和消极)

(欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——[美]艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

默写:

2、简述新航路开辟后玉米在中国的传播过程

3、谈谈新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的影响

1、学习聚焦123

古代的世界文明

古代食物生产与社会生活

世界上第一台电子计算机

人工智能发明并应用

苏联发射世界上第一颗人造地球卫星

美国深潜器首次潜入马里亚纳海沟

美国国防部建立起军用网络

中国无缆水下深潜器潜入水下6000米

蛟龙号载人深潜器突破7000米深度

奋斗者号载人深潜器创造10909米纪录

1946

20C50S

1957

20C60S

1969

1997

2012

2020

现代科技的进步

陆上、海上丝绸之路均已开通,陆上丝绸之路为主

海上丝绸之路兴盛,商品经济繁荣唐代在广州设立市舶使

北方陆路受阻,海上丝绸之路繁荣海外贸易税成为政府重要税收

蒙古大军横扫欧亚大陆通往欧洲的海上和陆上通道都很畅通

明朝实行海禁政策,郑和七下西洋政府致力于维护朝贡贸易体系

清代实行闭关锁国政策政府维护朝贡贸易体制对外交往受阻

1914

1917

1918

1921

1922

1928

1929

1932

1933

1936

1937

1941

1945

一战

十月革命

战时共产主义政策

新经济政策

苏联成立

一五计划

二五计划

资本主义

经济危机

斯大林模式确立

1939

二战

苏联卫国战争

苏联工业总产值欧洲第一、世界第二

20世纪初——1945年的世界

自由主义影响力

二战后至1995年的世界

1945

1946

1947

1949

1953

1955

1961

1964

1967

1978

1985

1991

1995

IMFWB

赫鲁晓夫改革

1989

1982

第一台计算机

GATT

北约成立

勃列日涅夫改革

朝鲜战争结束

华约建立

不结盟运动

赫鲁晓夫下台

欧共体

中国改革开放

戈尔巴乔夫改革

东欧剧变

苏联解体

WTO

雅尔塔体系

美苏冷战

多极化

苏联社会主义探索与改革

二月革命

十月革命

1922

1991.12

沙皇俄国

资产阶级临时政府

苏维埃俄国

苏联

俄罗斯

1924

1953

1964

1982

1985

列宁

斯大林

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

安德罗波夫

契尔年科

戈尔巴乔夫

1918

1921

战时共产主义政策

新经济政策

一五计划

二五计划

1936

斯大林模式

人类居住形式的演变

穴居

巢居

半穴居

地面筑屋

近代以来的城市化进程

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

学习要点:新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流及其影响

食物物种交流主要是指农作物、家畜的长距离移动。新航路开辟以前,物种交流的品种少、范围小、速度慢、影响有限。新航路开辟后,大量食物物种打破地域限制,在全球范围内迅速交流传播。这种交流具有双向、互补的特点。食物物种的全球性交流影响深远:全球粮食产量提高,人口激增;人们的饮食习惯发生了很大变化;原有的社会等级受到冲击;经济和贸易发展;对生态环境也产生了一定影响。

细化学习要求:

①能够较熟练掌握新航路开辟的原因、条件、过程、影响;

②能够运用地图概述新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流(地区、物种、交流路线、交流时间);

③能够组织和运用史料,多角度解释食物物种交流带来的影响;

一、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的背景

1、新航路的开辟;2、欧洲国家的早期殖民扩张;3、世界市场的出现及逐渐扩展。

二、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的表现

美洲的农作物:玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、南瓜、花生、向日葵、可可、烟草等。当今世界的植物食品约有1/3源自美洲

欧洲、亚洲、非洲的农作物:小麦、大麦、燕麦、裸麦、水稻、苹果、葡萄、橄榄、甜橙、柠檬、黄瓜、豌豆、甘蔗、茶叶、咖啡等。小麦、水稻对美洲影响最大

1、新旧大陆之间交流的主要物种

美洲的禽畜:骆马、羊驼、火鸡等

欧洲、亚洲、非洲的禽畜:鸡、牛、驴、马、猪、羊等

欧洲的天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体;人口

美洲、大洋洲

美洲

非洲的人口

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(1)玉米、马铃薯、甘薯的传播

①原产美洲(中美洲)

②15世纪末至16世纪初,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后来传播到亚洲、非洲等其他洲。

欧洲

③玉米、马铃薯传入欧洲后,最初仅供人们观赏,从16世纪中叶起,在南欧广泛种植,成为当地主要的粮食和饲料作物之一;16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广;甘薯引入欧洲后传播比较缓慢。

④17世纪,玉米成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲各国。

中国

⑤明朝时玉米通过多种途径传入中国:

A.从西亚、中亚传入西北地区;

B.从印度、缅甸传入西南地区;

C.从菲律宾传入东南沿海地区。

先在丘陵山地后扩展到平原地区种植

⑥清朝前期,玉米在全国各地多有种植;乾隆、嘉庆年间大规模推广;鸦片战争前,玉米的种植已遍布全国。

玉蜀黍重出西土,种者亦罕。--- [明]李时珍《本草纲目》

又如玉蜀黍一种,于古无征,今遍种矣。

--- [清]吴其濬《植物名实图考》

玉米、土豆、甘薯三大粮食作物都具有产量高,生长快,对土肥水要求低,对气候适应性强,播种期长,耗工少,受病虫害的影响小,便于储藏,可多种加工等许多优点。也可用作饲料(包括果实和茎蔓叶)……

——张箭《论美洲粮食作物的传播》

⑦马铃薯和甘薯在中国的传播历程与玉米相似。

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(2)番茄的传播

①传入欧洲:由西班牙人带回欧洲,最初也是作为观赏植物,18世纪中叶开始作食用栽培。18世纪末,欧洲培育的番茄新品种又传回美洲。

②传入中国:明朝万历年间,番茄被引入中国,长期被当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植。

(3)辣椒的传播

①传入欧洲:原产于美洲的秘鲁和墨西哥一带,15世纪末传入西班牙。16世纪,辣椒传到英国等欧洲国家。

②传入中国:明朝时,辣椒传入中国,被称为“番椒”。

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(4)甘蔗的传播

①大洋洲新几内亚岛上的原住民最早种植甘蔗,甘蔗是典型的热带作物,喜光喜热。公元前4世纪甘蔗传入中国南方,制糖技术大约在唐代推广到全国。甘蔗经丝绸之路甘蔗传到西亚、欧洲和非洲。

②新航路开辟后,甘蔗经欧洲传到美洲,在种植园里大量种植。

(5)茶叶的传播

中国→亚洲其它地区→欧洲、非洲→美洲

(6)咖啡的传播

非洲→阿拉伯半岛→欧洲→南亚、东南亚、拉丁美洲(主产区)

(7)小麦的传播

西亚→亚洲其它地区、北非、欧洲→美洲(产量最大的粮食作物)

(8)水稻的传播

中国→亚洲各地→欧洲→美洲(18世纪中期水稻成为北美第二大作物,产量仅次于小麦)

三、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的影响

1、食物物种在全球范围的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增。

2、食物物种交流改变了人们的饮食习惯,改变了当地的食物结构,冲击了原有的社会等级,丰富了人们的食物种类,促进了畜牧业的发展,深刻影响着人类的日常生活。

玉米使干旱缺水的非洲得到可靠的食物来源;玉米、马铃薯丰富了中国的粮食种类;马铃薯提高了欧洲人的抗饥荒能力。

3、不同物种的交流推动了当地经济和贸易的发展。

4、新物种的引进对当地生态环境产生了一定的消极影响。

在北美,水稻除供应本地消费外,大量用于出口,促进了对外贸易的发展。

在中国,玉米等外来农作物因其高产而增加了粮食供应总量。

粮食除满足生产者自身需要外,还投入市场出售,促进了上屏经济的发展。

美洲:土地承载能力超限;原始森林被滥伐;地表植被被破坏。

中国:以前不宜耕种的土地被利用,扩大了耕地面积;但过度垦荒造田导致水土流失。

四、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的特点

1、交流范围的全球性

2、交流方向的双向性

3、交流内容的互补性、丰富性

4、交流主体的欧洲主导性

5、交流时间的长期性

6、交流结果的双重性(积极和消极)

(欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——[美]艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

默写:

2、简述新航路开辟后玉米在中国的传播过程

3、谈谈新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的影响

1、学习聚焦123

同课章节目录