浙教版科学中考复习专题训练:物质的制备与性质探究【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 浙教版科学中考复习专题训练:物质的制备与性质探究【word,含答案】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 257.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-11 16:47:14 | ||

图片预览

文档简介

物质的制备与性质探究

1.某化学小组对碳酸氢钠和碳酸钠的制备与性质产生兴趣,他们了解到下列化学史及相关信息:

Ⅰ.我国化学家侯德榜在吕布兰法和索尔维法的基础上创立了先进的侯氏制碱法,基本消除废弃物的排放,同时生产NaHCO3和NH4Cl,请写出碳酸氢钠的一种用途:______________________。

Ⅱ.索尔维法的原理:

NaCl+NH3+CO2+H2O=== NaHCO3↓+NH4Cl

2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O

Ⅲ.氨气(NH3)是一种有刺激性气味、极易溶于水的碱性气体。

Ⅳ.Na2CO3与HCl的反应分步进行,首先发生反应:Na2CO3+HCl=== NaHCO3+NaCl

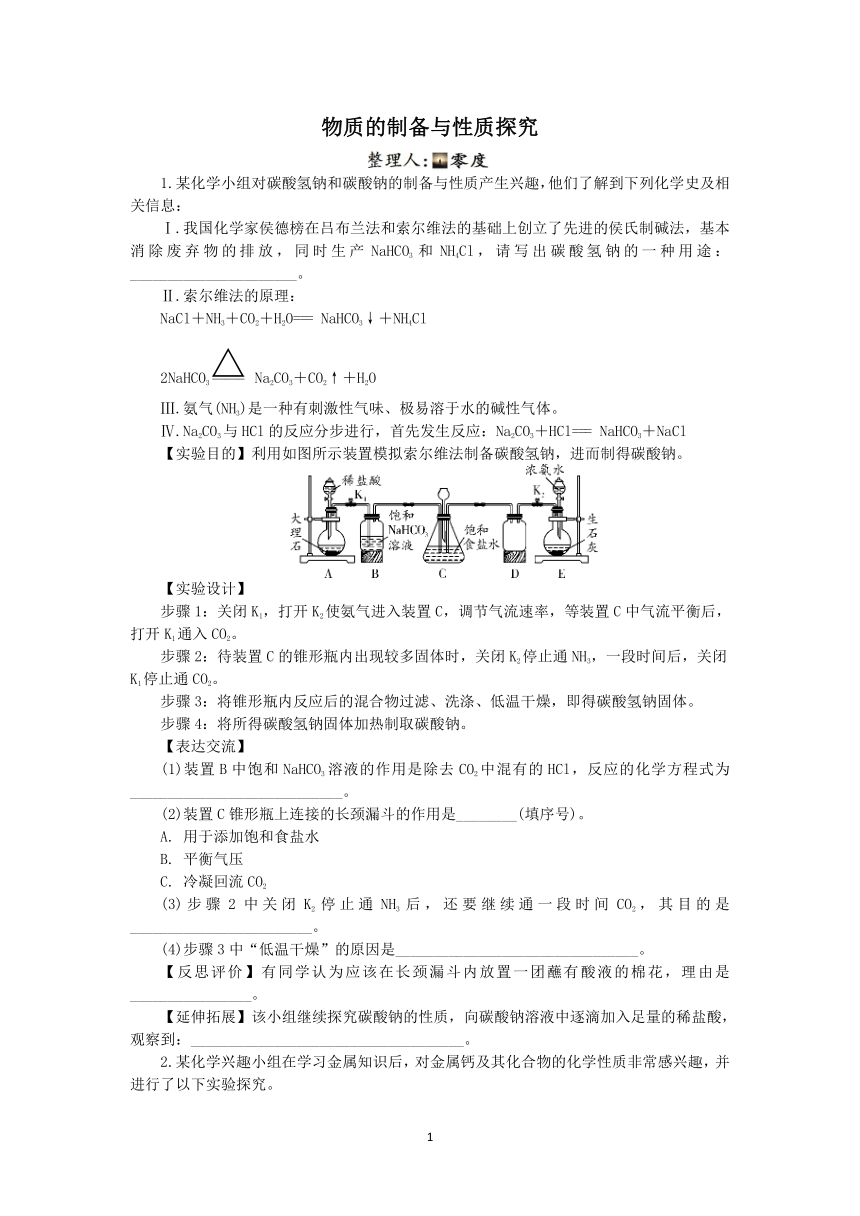

【实验目的】利用如图所示装置模拟索尔维法制备碳酸氢钠,进而制得碳酸钠。

【实验设计】

步骤1:关闭K1,打开K2使氨气进入装置C,调节气流速率,等装置C中气流平衡后,打开K1通入CO2。

步骤2:待装置C的锥形瓶内出现较多固体时,关闭K2停止通NH3,一段时间后,关闭K1停止通CO2。

步骤3:将锥形瓶内反应后的混合物过滤、洗涤、低温干燥,即得碳酸氢钠固体。

步骤4:将所得碳酸氢钠固体加热制取碳酸钠。

【表达交流】

(1)装置B中饱和NaHCO3溶液的作用是除去CO2中混有的HCl,反应的化学方程式为____________________________。

(2)装置C锥形瓶上连接的长颈漏斗的作用是________(填序号)。

A. 用于添加饱和食盐水

B. 平衡气压

C. 冷凝回流CO2

(3)步骤2中关闭K2停止通NH3后,还要继续通一段时间CO2,其目的是________________________。

(4)步骤3中“低温干燥”的原因是________________________________。

【反思评价】有同学认为应该在长颈漏斗内放置一团蘸有酸液的棉花,理由是________________。

【延伸拓展】该小组继续探究碳酸钠的性质,向碳酸钠溶液中逐滴加入足量的稀盐酸,观察到:____________________________________。

2.某化学兴趣小组在学习金属知识后,对金属钙及其化合物的化学性质非常感兴趣,并进行了以下实验探究。

(1)对金属钙的化学性质进行探究

【提出问题】金属钙能否与水反应?

【实验探究】取一粒金属钙投入盛有50 mL水的烧杯中,钙粒与水剧烈反应,四处游动,产生气泡,溶液出现浑浊,用手触摸烧杯外壁,感觉发热。反应结束放置一段时间后,溶液变澄清,往烧杯中滴入无色酚酞试液,溶液变红色。

【实验结论】金属钙能与水反应。经进一步检验,产生的气体能燃烧。请写出钙与水反应的化学方程式____________________________。

【交流与反思】反应结束放置一段时间后,溶液变澄清的原因是______________________________。

(2)对久置于空气中的“生石灰”干燥剂的组成成分及含量进行探究

【查阅资料】Ca(OH)2加热到一定温度时会发生分解反应,生成两种氧化物。

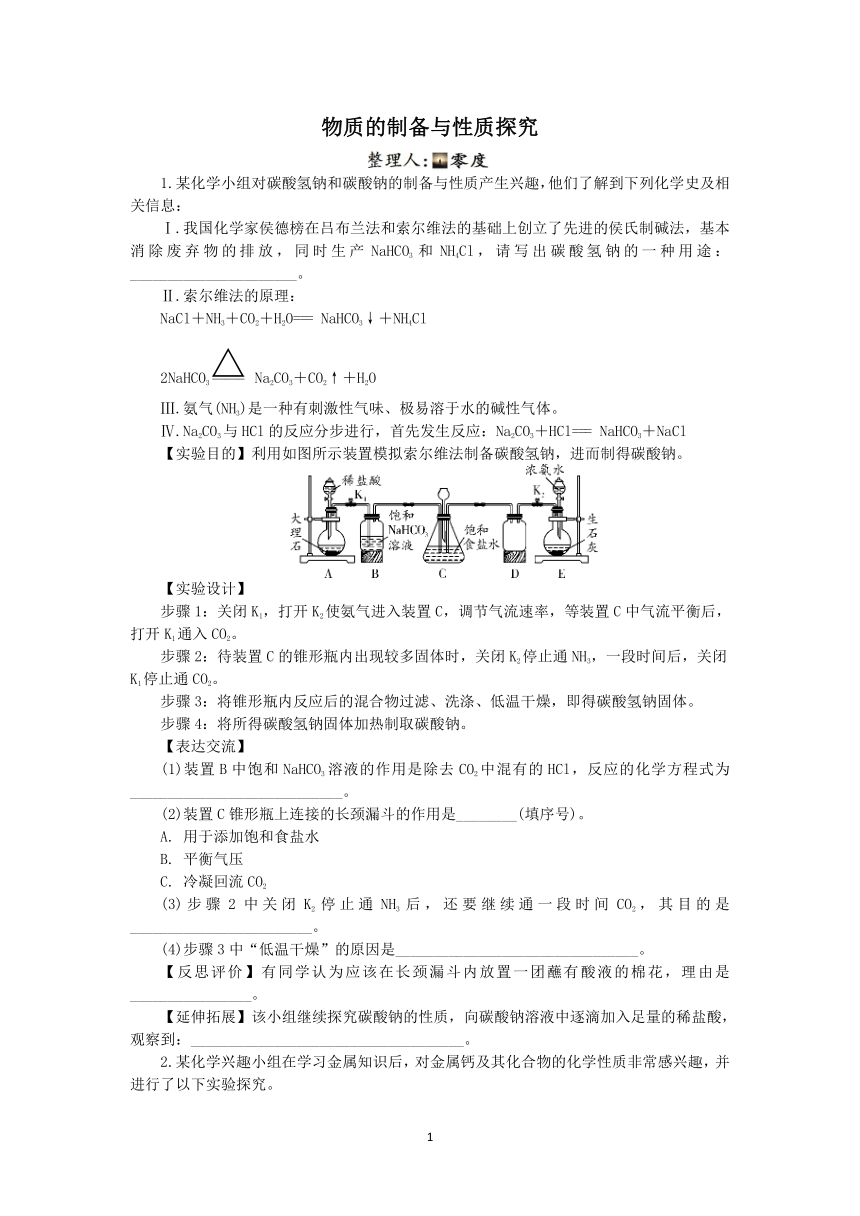

【实验探究】该小组称取10.0 g干燥剂样品于控温电加热器中,按如图所示装置进行实验(装置气密性良好,装置A、 B、 C中药品足量,实验操作正确)。

【实验数据记录】充分反应后,产物被完全吸收,A装置增重0.9 g,B装置增重2.2 g。

【分析与结论】该包干燥剂的成分有____________(填化学式),其中Ca(OH)2的质量为________g。

【反思与拓展】

①停止加热后,需要通入N2一段时间的目的是______________________________。

②若没有C装置,会导致含量测定结果偏小的成分是____________。

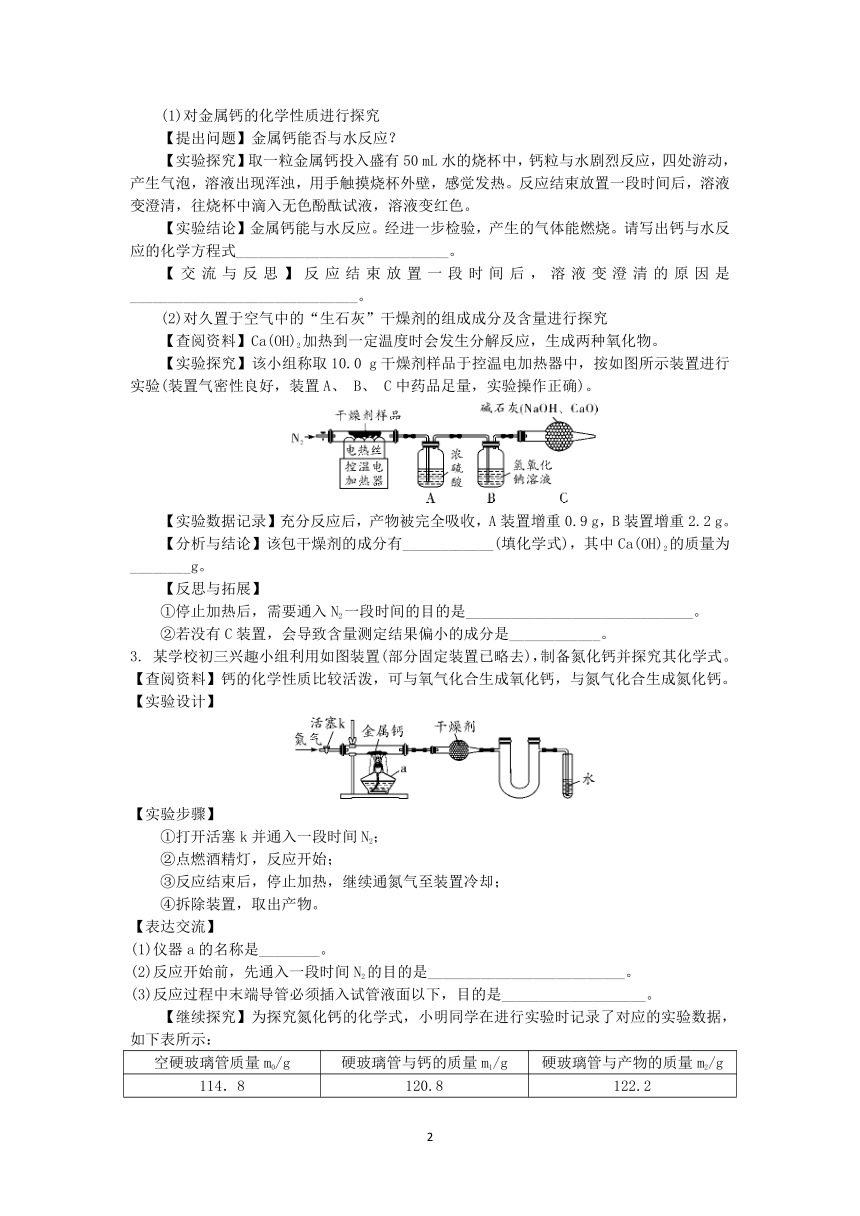

3. 某学校初三兴趣小组利用如图装置(部分固定装置已略去),制备氮化钙并探究其化学式。

【查阅资料】钙的化学性质比较活泼,可与氧气化合生成氧化钙,与氮气化合生成氮化钙。

【实验设计】

【实验步骤】

①打开活塞k并通入一段时间N2;

②点燃酒精灯,反应开始;

③反应结束后,停止加热,继续通氮气至装置冷却;

④拆除装置,取出产物。

【表达交流】

(1)仪器a的名称是________。

(2)反应开始前,先通入一段时间N2的目的是__________________________。

(3)反应过程中末端导管必须插入试管液面以下,目的是___________________。

【继续探究】为探究氮化钙的化学式,小明同学在进行实验时记录了对应的实验数据,如下表所示:

空硬玻璃管质量m0/g 硬玻璃管与钙的质量m1/g 硬玻璃管与产物的质量m2/g

114.8 120.8 122.2

(1)已知氮化钙的化学式为CaxN2 ,通过对上述数据的分析,可得x=________。

(2)若通入的N2中混有少量O2,会导致上述计算得到的x的值________(填“偏大”、“偏小”、“不变”),判断依据是____________________。

【拓展延伸】实验结束后,小敏同学在处理制备的氮化钙时,不小心将制得的产物一部分撒到了盛放蒸馏水的烧杯中,她观察到烧杯中有气泡产生,同时闻到了刺激性气味。经查阅资料,小敏得知氮化钙遇水会发生反应,生成氢氧化钙并放出氨气,请你写出该反应的化学方程式______________________________________。

4.探究高锰酸钾的性质

(1)实验室用高锰酸钾制取氧气的化学方程式是________________________。为防止试管破裂,实验中采取的安全措施是________________________(写一点)。

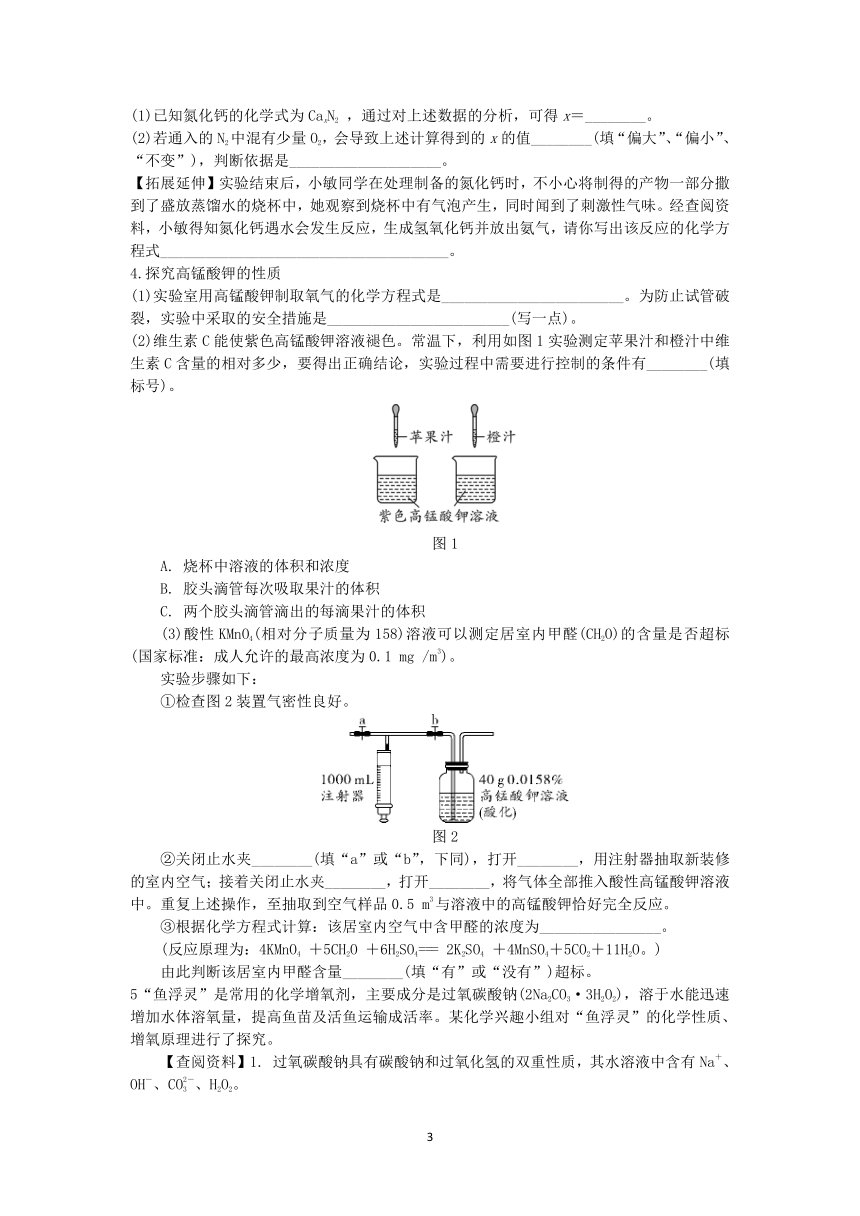

(2)维生素C能使紫色高锰酸钾溶液褪色。常温下,利用如图1实验测定苹果汁和橙汁中维生素C含量的相对多少,要得出正确结论,实验过程中需要进行控制的条件有________(填标号)。

图1

A. 烧杯中溶液的体积和浓度

B. 胶头滴管每次吸取果汁的体积

C. 两个胶头滴管滴出的每滴果汁的体积

(3)酸性KMnO4(相对分子质量为158)溶液可以测定居室内甲醛(CH2O)的含量是否超标(国家标准:成人允许的最高浓度为0.1 mg /m3)。

实验步骤如下:

①检查图2装置气密性良好。

图2

②关闭止水夹________(填“a”或“b”,下同),打开________,用注射器抽取新装修的室内空气;接着关闭止水夹________,打开________,将气体全部推入酸性高锰酸钾溶液中。重复上述操作,至抽取到空气样品0.5 m3与溶液中的高锰酸钾恰好完全反应。

③根据化学方程式计算:该居室内空气中含甲醛的浓度为________________。

(反应原理为:4KMnO4 +5CH2O +6H2SO4=== 2K2SO4 +4MnSO4+5CO2+11H2O。)

由此判断该居室内甲醛含量________(填“有”或“没有”)超标。

5“鱼浮灵”是常用的化学增氧剂,主要成分是过氧碳酸钠(2Na2CO3·3H2O2),溶于水能迅速增加水体溶氧量,提高鱼苗及活鱼运输成活率。某化学兴趣小组对“鱼浮灵”的化学性质、增氧原理进行了探究。

【查阅资料】1. 过氧碳酸钠具有碳酸钠和过氧化氢的双重性质,其水溶液中含有Na+、OH-、CO、H2O2。

2. Na+不能催化过氧化氢分解。

3. 相同温度下,pH相同的溶液,OH-的浓度也相同。

探究一 过氧碳酸钠的化学性质

实验步骤 实验现象 实验解释(化学方程式)

1. 取样,溶于水,滴①________溶液 有白色沉淀生成

2. 取样,溶于水,加入二氧化锰粉末 ②________ ③____________________

探究二 “鱼浮灵”增氧原理

【提出问题】过氧碳酸钠溶液中的哪种微粒对过氧化氢分解有催化作用?

【猜想假设】猜想一:CO 猜想二:OH-

猜想三:④________________

【实验过程】相同温度下,进行H2O2溶液以及H2O2溶液中分别加Na2CO3、NaOH的实验,测定相同时间内溶液的pH、溶解氧含量(mg/L),数据如下:

实验序号 1 2 3 4

试剂 H2O2 H2O2+Na2CO3 H2O2+NaOH H2O2+NaOH

pH 6.01 8.14 8.14 9.26

溶解氧 6.44 9.11 9.11 10.97

【实验结论】对比实验数据,证明猜想⑤________正确。

【反思交流】设计实验2、3的目的是⑥__________________________________________。

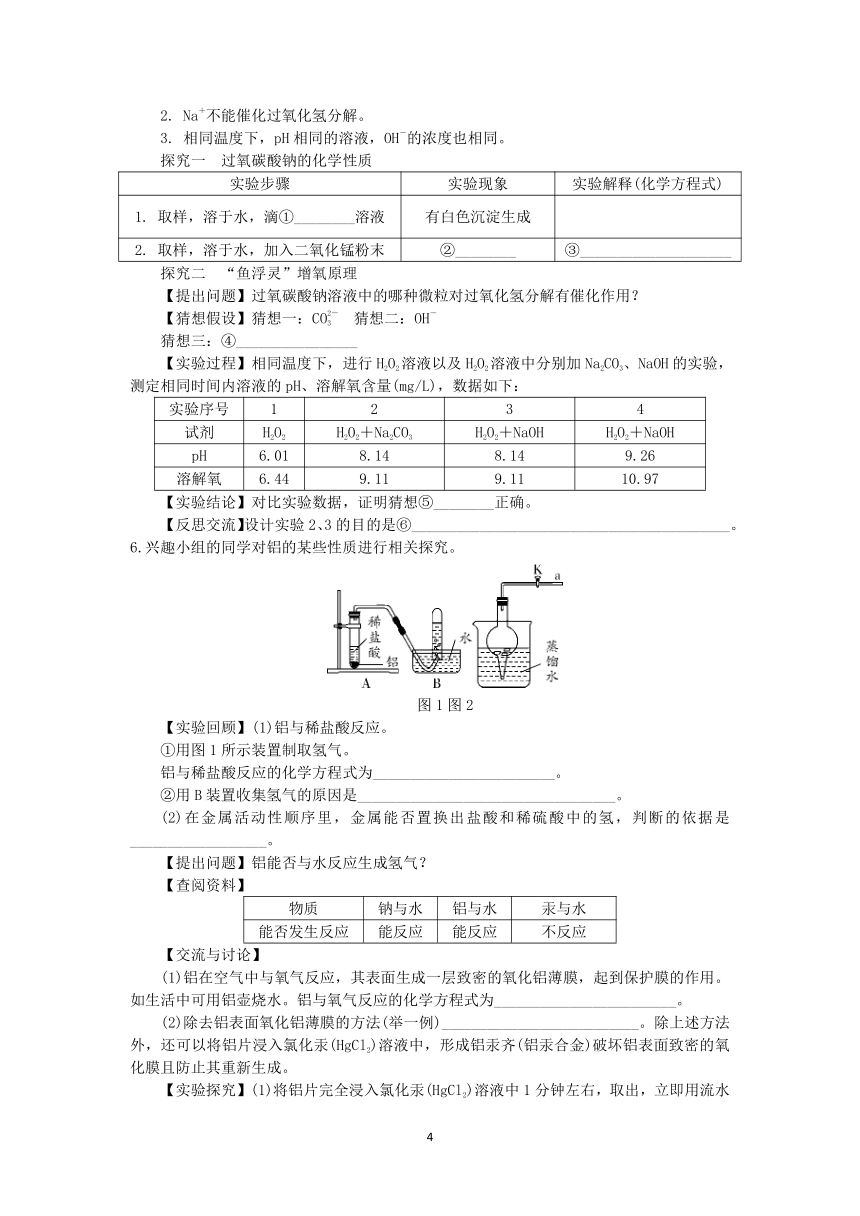

6.兴趣小组的同学对铝的某些性质进行相关探究。

图1图2

【实验回顾】(1)铝与稀盐酸反应。

①用图1所示装置制取氢气。

铝与稀盐酸反应的化学方程式为________________________。

②用B装置收集氢气的原因是__________________________________。

(2)在金属活动性顺序里,金属能否置换出盐酸和稀硫酸中的氢,判断的依据是__________________。

【提出问题】铝能否与水反应生成氢气?

【查阅资料】

物质 钠与水 铝与水 汞与水

能否发生反应 能反应 能反应 不反应

【交流与讨论】

(1)铝在空气中与氧气反应,其表面生成一层致密的氧化铝薄膜,起到保护膜的作用。如生活中可用铝壶烧水。铝与氧气反应的化学方程式为________________________。

(2)除去铝表面氧化铝薄膜的方法(举一例)__________________________。除上述方法外,还可以将铝片浸入氯化汞(HgCl2)溶液中,形成铝汞齐(铝汞合金)破坏铝表面致密的氧化膜且防止其重新生成。

【实验探究】(1)将铝片完全浸入氯化汞(HgCl2)溶液中1分钟左右,取出,立即用流水冲洗干净后加入到蒸馏水中(如图2),其表面生成大量气泡、周围出现白色沉淀。铝与氯化汞溶液发生置换反应的化学方程式为______________________________________。

(2)在导管口a处涂肥皂水,发现导管口有气泡形成,当气泡离开导管后,气泡________(填“下沉”或“上升”),用燃着的木条点燃气泡,发出爆鸣声。

【实验结论】铝能与水反应生成氢气。

写出铝与水反应生成氢氧化铝和氢气的化学方程式_______________________________。

【实验反思】(1)图2装置内,在铝与水反应的过程中,若关闭导管上的活塞K,反应停止,其原理是________________________________。当再次打开活塞K,反应继续,产生气泡。铝未能生成氧化铝,其原因是________________________________________。

(2)汞有毒,会污染环境,兴趣小组的同学用硫粉处理单质汞,用饱和硫化钠溶液处理使用过的氯化汞废液。

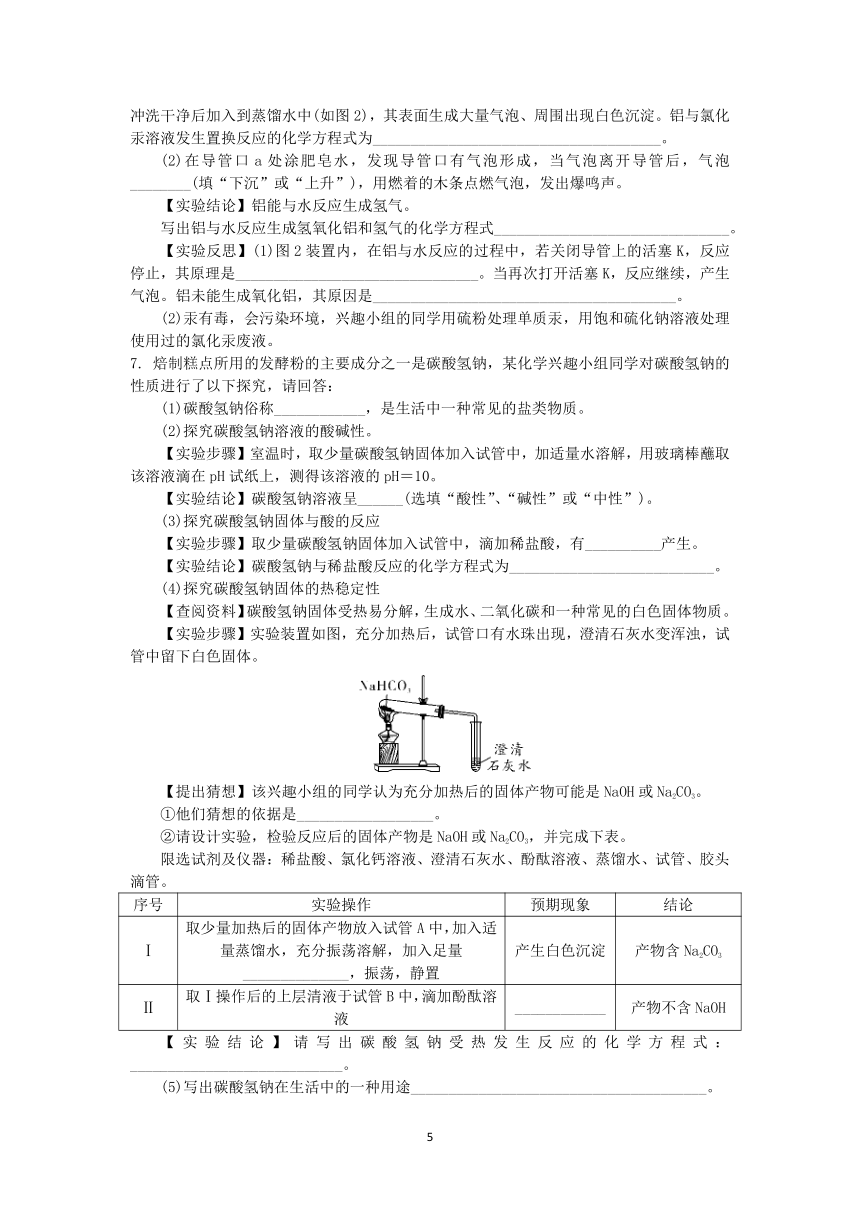

7. 焙制糕点所用的发酵粉的主要成分之一是碳酸氢钠,某化学兴趣小组同学对碳酸氢钠的性质进行了以下探究,请回答:

(1)碳酸氢钠俗称____________,是生活中一种常见的盐类物质。

(2)探究碳酸氢钠溶液的酸碱性。

【实验步骤】室温时,取少量碳酸氢钠固体加入试管中,加适量水溶解,用玻璃棒蘸取该溶液滴在pH试纸上,测得该溶液的pH=10。

【实验结论】碳酸氢钠溶液呈______(选填“酸性”、“碱性”或“中性”)。

(3)探究碳酸氢钠固体与酸的反应

【实验步骤】取少量碳酸氢钠固体加入试管中,滴加稀盐酸,有__________产生。

【实验结论】碳酸氢钠与稀盐酸反应的化学方程式为___________________________。

(4)探究碳酸氢钠固体的热稳定性

【查阅资料】碳酸氢钠固体受热易分解,生成水、二氧化碳和一种常见的白色固体物质。

【实验步骤】实验装置如图,充分加热后,试管口有水珠出现,澄清石灰水变浑浊,试管中留下白色固体。

【提出猜想】该兴趣小组的同学认为充分加热后的固体产物可能是NaOH或Na2CO3。

①他们猜想的依据是__________________。

②请设计实验,检验反应后的固体产物是NaOH或Na2CO3,并完成下表。

限选试剂及仪器:稀盐酸、氯化钙溶液、澄清石灰水、酚酞溶液、蒸馏水、试管、胶头滴管。

序号 实验操作 预期现象 结论

Ⅰ 取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸馏水,充分振荡溶解,加入足量______________,振荡,静置 产生白色沉淀 产物含Na2CO3

Ⅱ 取Ⅰ操作后的上层清液于试管B中,滴加酚酞溶液 ____________ 产物不含NaOH

【实验结论】请写出碳酸氢钠受热发生反应的化学方程式:____________________________。

(5)写出碳酸氢钠在生活中的一种用途_______________________________________。

8.小明怀疑自家菜地因施用硫酸铵出现了较为严重的土壤酸化问题,于是和化学兴趣小组的同学对此进行了探究。

【查阅产品说明】小组同学根据图1所示产品说明书中的________________和硫酸铵的组成,推测硫酸铵受热可能会分解生成氨气,使肥效降低。

【探究Ⅰ】土壤的酸碱性

实验1:按图2所示溶解土样,玻璃棒搅拌的目的是______________;用pH试纸测得土样浸出液的pH约为4,说明土壤呈酸性。

【探究Ⅱ】硫酸铵具有哪些性质

实验2: 25 ℃时,将30 g硫酸铵加入50 g水中,完全溶解,此时所得溶液对应图3中________(选填序号)点的状态;测得其pH约为5。

实验3:为证明硫酸铵受热分解生成了氨气,小组同学进行了图4所示的实验。观察到的实验现象为:①硫酸铵固体减少;②用酚酞溶液浸湿的滤纸______________;③小气球胀大。

图4 图5

小明依据现象①和②,小红只依据现象③,都得出了“硫酸铵受热分解”的结论。小组同学认为小红的依据不合理,小气球胀大可能是装置中的空气受热膨胀所致。若要通过小气球的变化得出“硫酸铵受热分解”的结论,还需继续进行观察,若____________________________________,才能得出这一结论。

实验4:按图5所示进行实验,闻到刺激性气味,说明硫酸铵能与熟石灰发生反应。

【拓展应用】

(1)为保证铵态氮肥的肥效,不能高温暴晒,不能__________________________________。

(2)硫酸铵中的氮元素被植物吸收后,剩余的硫酸使得土壤酸化,可用熟石灰进行改良,反应的化学方程式为__________________________________________________。

9.某兴趣小组对氨气(NH3)的某些性质进行探究。

图1 图2

【实验回顾】(1)按图1所示,在小烧杯A中盛有少量浓氨水,小烧杯B中盛有少量含酚酞试液的蒸馏水,几分钟后,B中溶液变红,原因是浓氨水挥发出的氨分子进入溶液中产生了________(填离子符号)。若取少许B中变红后的溶液在试管中加热,你认为溶液的颜色会________(填“变深”、“变浅”或“不变”)。

(2)图2是该小组对图1装置的改进,和图1相比,其优点有________________(任写一条)。

【提出问题】氨气在水中的溶解性如何?

【查阅资料】常温常压下,氨气极易溶于水,可用图3装置验证。

图3

【进行实验】步骤1:按图3连接装置,检查气密性。

步骤2:在干燥的烧瓶内充满氨气,塞上带有玻璃管和胶头滴管(预先吸入少量水)的胶塞,把玻璃管插入烧杯的水中。

步骤3:打开橡皮管上的止水夹,________________(填具体操作),使少量水进入烧瓶。观察到的现象及产生该现象的原因是__________________________________。实验完毕,向烧瓶内的氨水中加入少量稀H2SO4将其转化为可用作氮肥的(NH4)2SO4,该反应的化学方程式为________________________________。

【反思拓展】实验后请教老师知道,氨水中的NH3大部分与H2O结合成一水合氨(NH3·H2O)。则氨水中含有的分子有H2O、__________________(填化学式)。

10.糕点疏松剂的主要成分中含有碳酸氢钠,某化学兴趣小组对碳酸氢钠的化学性质进行探究。

【探究实验一】碳酸氢钠溶液的酸碱性:用玻璃棒蘸取碳酸氢钠溶液滴在pH试纸上并与________对比,读出其pH约为10,由此得出结论是:碳酸氢钠溶液呈碱性。

【探究实验二】碳酸氢钠能否与酸反应:取少量固体放入试管中,滴加足量的稀盐酸,现象为________________________。结论:碳酸氢钠能与酸反应。

【探究实验三】碳酸氢钠的热稳定性:取一定量的碳酸氢钠放在铜片上加热,如图所示。

(1)加热一段时间后,观察到烧杯内壁有水珠。

(2)充分加热后,将烧杯迅速倒转过来,加入适量的澄清石灰水,振荡,观察到石灰水变浑浊。

(3)通过进一步实验来确定充分加热后的固体产物的成分。限选试剂及仪器:稀盐酸、氯化钙溶液、澄清石灰水、酚酞溶液、蒸镏水、试管、胶头滴管。

序号 实验操作 预期现象 结论

① 取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸馏水,充分振荡溶解,滴加足量氯化钙溶液,振荡,静置 产生白色沉淀 产物含______

② 取操作①后的上层清液于试管B中,滴加__________________ ________ 产物不含NaOH

请分析上述操作①中不能用澄清石灰水替代氯化钙溶液的理由是__________________________。

根据上述实验结论,写出碳酸氢钠受热分解的化学方程式____________________________。

11.如图是两个实验小组分别进行“加热硫酸铜和氢氧化钠溶液反应后生成物”的实验过程示意图:

【甲组】氢氧化钠与硫酸铜反应的化学方程式为 ,加热后产生黑色的氧化铜。

【乙组】为寻找实验中没有产生氧化铜的原因,他们进行了以下实验探究:

【查阅资料】在酸性条件下,氢氧化钠与硫酸铜在溶液中可发生如下反应:6NaOH+4CuSO4=== 3Na2SO4+Cu4(OH)6SO4↓,生成的碱式硫酸铜是不溶于水的蓝白色固体,加热不易发生分解。

【提出猜想】根据资料分析,同学们针对试管中溶液呈酸性的原因作出以下猜想:

猜想Ⅰ.硫酸铜溶液呈酸性;猜想Ⅱ.生成的硫酸钠使溶液呈酸性。

【实验与结论】

实验①:用pH试纸测定硫酸铜溶液的酸碱度,得出其pH (填“>”、“<”或“=”)7,硫酸铜溶液呈酸性,猜想Ⅰ成立。

实验②:向盛有硫酸钠溶液的试管中滴加石蕊溶液,观察到溶液显紫色,硫酸钠溶液呈

(填“酸”、“中”或“碱”)性,猜想Ⅱ不成立。

【交流与反思】(1)乙组同学认真分析甲组实验后,一致认为不需要通过实验就能判断猜想Ⅱ不成立,理由是 。

在化学反应中,相同的反应物因其质量比不同可能会导致生成物不同,请另举一例

(写出反应物即可)。

12. 糕点疏松剂的主要成分中含有碳酸氢钠,某化学兴趣小组对碳酸氢钠的化学性质进行探究。

【探究实验一】碳酸氢钠溶液的酸碱性:用玻璃棒蘸取碳酸氢钠溶液滴在pH试纸上并与 对比,读出其pH约为10,由此得出结论是:碳酸氢钠溶液呈碱性。

【探究实验二】碳酸氢钠能否与酸反应,取少量固体放入试管中,滴加足量的稀盐酸,现象为 。

结论:碳酸氢钠能与酸反应。

【探究实验三】碳酸氢钠的热稳定性:取一定量的碳酸氢钠放在铜片上加热,如图所示。

(1)加热一段时间后,观察到烧杯内壁有水珠。

(2)充分加热后,将烧杯迅速倒转过来,加入适量的澄清石灰水,振荡,观察到石灰水变浑浊。

(3)通过进一步实验来确定充分加热后的固体产物的成分,限选试剂及仪器:稀盐酸、氯化钙溶液、澄清石灰水、无色酚酞溶液、蒸馏水、试管、胶头滴管

序号 实验操作 预期现象 结论

① 取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸馏水,充分振荡溶解,滴加足量氯化钙溶液,振荡,静置 产生白色沉淀 产物含

② 取操作①后的上层清液于试管B中,滴加 产物不含NaOH

请分析上述操作①中不能用澄清石灰水代替氯化钙溶液的理由是_____________。

根据上述实验结论,写出碳酸氢钠受热分解的化学方程式_____________。

13.某化学兴趣小组在学习金属知识后,对金属钙及其化合物的化学性质非常感兴趣,并进行了以下实验探究。

(1)对金属钙的化学性质进行探究

【提出问题】金属钙能否与水反应?

【实验探究】取一粒金属钙投入盛有50 mL水的烧杯中,钙粒与水剧烈反应,四处游动,产生气泡,溶液出现浑浊,用手触摸烧杯外壁,感觉发热。反应结束放置一段时间后,溶液变澄清,往烧杯中滴入无色酚酞试液,溶液变红色。

【实验结论】金属钙能与水反应。经进一步检验,产生的气体能燃烧。请写出钙与水反应的化学方程式 。

【交流与反思】反应结束放置一段时间后,溶液变澄清的原因是 。

(2)对久置于空气中的“生石灰”干燥剂的组成成分及含量进行探究

【查阅资料】Ca(OH)2加热到一定温度时会发生分解反应,生成两种氧化物。

【实验探究】该小组称取10.0 g干燥剂样品于控温电加热器中,按如图所示装置进行实验(装置气密性良好,装置A、 B、 C中药品足量,实验操作正确)。

第19题图

【实验数据记录】充分反应后,产物被完全吸收,A装置增重0.9 g,B装置增重2.2 g。

【分析与结论】该包干燥剂的成分有 (填化学式),其中Ca(OH)2的质量为 g。

【反思与拓展】①停止加热后,需要通入N2一段时间的目的是 。

②若没有C装置,会导致含量测定结果偏小的成分是 。

参考答案

1. 作发酵粉(或治疗胃酸过多症等合理即可) 【表达交流】(1)NaHCO3+HCl=== NaCl+H2O+CO2↑ (2)AB (3)尽可能多吸收二氧化碳,增加碳酸氢钠的产率 (4)碳酸氢钠受热易分解 【反思评价】防止氨气挥发到空气中污染环境 【延伸拓展】滴入稀盐酸开始时无明显现象,继续滴加稀盐酸,过一会有大量气泡产生

2. (1)【实验结论】Ca+2H2O===Ca(OH)2+H2↑【交流与反思】氢氧化钙溶解度随温度的降低而增大 (2)【分析与结论】CaO、Ca(OH)2、CaCO3 3.7 【反思与拓展】①使生成的水和二氧化碳被A、B装置完全吸收 ②CaO

3. 【表达交流】(1)酒精灯 (2)排尽装置内的空气 (3)防止空气中的氧气通过末端导管进入实验装置与钙反应 【继续探究】(1)3 (2)偏小 因为钙的总量不变,含有氧化钙的氮化钙总质量增大,钙与氮元素的质量比减小,其个数比也变小,所以x值会减小 【拓展延伸】Ca3N2+6H2O=== 3Ca(OH)2+2NH3↑

4. (1)2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2↑ 加热前擦干试管外壁的水(或试管口要略向下倾斜或固定加热前先给试管预热或收集完氧气,先把导管从水槽中取出再停止加热等合理即可) (2)AC

(3)②b a a b ③3 mg/m3 有

【解析】(1)高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,反应的化学方程式为2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑;为防止试管破裂可在加热前擦干试管外壁的水或试管口要略向下倾斜或固定加热前先给试管预热或收集完氧气,先把导管从水槽中取出再停止加热等。(2)为测定苹果汁和橙汁中维生素C含量的多少需要控制烧杯中高锰酸钾溶液的体积和浓度以及两个胶头滴管滴出的每滴果汁的体积,然后通过比较高锰酸钾颜色褪去时所滴加的两种果汁的滴数就可得出两种果汁中维生素C含量的相对多少。(3)②关闭止水夹b,打开止水夹a,用注射器抽取室内空气,接着关闭止水夹a,打开止水夹b,将气体推入酸性高锰酸钾溶液中,使其与高锰酸钾反应;③利用化学方程式,根据参加反应的高锰酸钾的质量可求得0.5 m3中甲醛的质量,进一步求出甲醛的浓度和标准进行比较即可确定甲醛含量是否超标。

5. ①CaCl2(合理即可) ②有大量气泡生成③2H2O2 2H2O+O2↑

④CO和OH- ⑤二 ⑥在相同条件下,探究CO对H2O2分解是否有催化作用

【解析】探究一:过氧碳酸钠具有碳酸钠和过氧化氢的性质,要产生白色沉淀,可向样品中加入氯化钙溶液;向样品溶液中加入二氧化锰,则可催化过氧化氢分解生成氧气,所以会观察到有气泡产生。探究二:过氧碳酸钠溶液中含有钠离子、氢氧根离子、碳酸根离子,由【查阅资料】可知钠离子不能催化过氧化氢分解,所以猜想过氧碳酸钠溶液中能对过氧化氢分解起催化作用的粒子可能是碳酸根离子或者氢氧根离子或者碳酸根和氢氧根离子。【实验结论】对比实验数据,向过氧化氢溶液中分别加碳酸钠、氢氧化钠,根据溶解氧的量可确定猜想二正确。【反思交流】实验2与实验3的pH相等,则氢氧根离子的浓度相同,溶解氧的量也相同,而实验2中除含有氢氧根离子外还含有碳酸根离子,所以设计实验2、3的目的是探究碳酸根离子对过氧化氢分解是否有催化作用。

6. 【实验回顾】(1)① 2Al+6HCl=== 2AlCl3+3H2↑

②氢气难溶于水,且不与水反应 (2)金属在活动性顺序表中是否位于氢前面(合理即可) 【交流与讨论】(1)4Al+3O2=== 2Al2O3 (2)用砂纸打磨(合理即可) 【实验探究】(1)2Al+3HgCl2=== 2AlCl3+3Hg (2)上升 【实验结论】2Al+6H2O=== 2Al(OH)3+3H2↑ 【实验反思】(1)关闭活塞K,容器内压强增大,把液体压回烧杯,固体与液体分离,反应停止 容器内充满氢气,铝无法与氧气接触

【解析】【实验回顾】(1)①铝与稀盐酸反应生成氯化铝和氢气,反应的化学方程式为2Al+6HCl=== 2AlCl3+3H2↑。②B装置为排水法收集气体装置,氢气可用排水法收集是因为氢气难溶于水且不与水发生反应。

金属能否置换出盐酸和稀硫酸中的氢,是依据金属在金属活动性顺序表中是否排在氢之前。【交流与讨论】(1)铝与氧气反应生成氧化铝,反应的化学方程式为4Al+3O2=== 2Al2O3。(2)可用砂纸打磨的方法除去铝表面的氧化铝薄膜。

【实验探究】(1)铝与氯化汞发生置换反应生成汞和氯化铝,反应的化学方程式为2Al+3HgCl2=== 2AlCl3+3Hg。(2)由结论可知铝能与水反应生成氢气,在导管口a处涂肥皂水,形成气泡,由于氢气的密度比空气小,气泡离开导管后会上升。【实验结论】铝与水反应的化学方程式为2Al+6H2O=== 2Al(OH)3+3H2↑。【实验反思】(1)关闭活塞K时,气体无法导出,则容器内压强增大,液体被压回烧杯,固体与液体分离,反应停止;再次打开活塞K,固体与液体接触,反应继续进行,因容器内充满氢气,铝无法与氧气接触,所以铝未能生成氧化铝。

7. (1)小苏打 (2)碱性 (3)气泡 NaHCO3 + HCl=== NaCl + H2O + CO2↑ (4)①质量守恒定律,且它们都是白色固体 ②Ⅰ.氯化钙溶液 Ⅱ.无明显现象(或溶液不变色) 2NaHCO3Na2CO3+ H2O +CO2↑(5)作发酵粉 (合理即可)

【解析】(1)碳酸氢钠俗称小苏打。(2)pH=10,说明碳酸氢钠溶液呈碱性。(3)碳酸氢钠和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,会看到溶液中产生气泡,反应的化学方程式为 NaHCO3 + HCl=== NaCl + H2O + CO2↑。(4)①他们猜想的依据是质量守恒定律,即反应前后元素种类、原子种类都不变且都是白色固体;②取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸馏水,充分振荡溶解,加入足量氯化钙溶液,振荡,静置,产生白色沉淀,说明溶液中含有碳酸钠,进一步说明反应产物中含有碳酸钠,加入足量的氯化钙溶液除去碳酸钠,防止对氢氧化钠的鉴别产生干扰;取Ⅰ操作后的上层清液于试管B中,滴加酚酞溶液,溶液不变色,说明产物中不含有氢氧化钠;由实验可知碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的化学方程式为2NaHCO3 Na2CO3+ H2O +CO2↑。(5)碳酸氢钠在生活中可用于制作治疗胃酸过多的药物或用作发酵粉。

8. 【查阅产品说明】贮存条件 【探究Ⅰ】加速土样溶解 【探究Ⅱ】C 由左到右逐渐变红 装置冷却至室温后,小气球仍处于膨胀状态 【拓展应用】(1)与碱性物质混用 (2)Ca(OH)2+H2SO4=== CaSO4+2H2O

9. 【实验回顾】(1)OH- 变浅 (2)节约药品(或减少污染等合理即可) 【进行实验】挤压胶头滴管,产生喷泉 NH3极易溶于水,烧瓶内的压强急剧减小,在大气压的作用下烧杯中的水进入烧瓶 2NH3·H2O+H2SO4===(NH4)2SO4+2H2O 【反思拓展】NH3、NH3·H2O

10. 【探究实验一】标准比色卡 【探究实验二】固体溶解并产生气泡 【探究实验三】(3)①Na2CO3 ②酚酞溶液 酚酞溶液不变红 澄清石灰水与碳酸钠溶液反应能生成氢氧化钠,不能确定固体产物中是否含有氢氧化钠(或影响固体产物中氢氧化钠的检验) 2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2↑

11. 【甲组】CuSO4+2NaOH=== Cu(OH)2↓+ Na2SO4 【乙组】【实验与结论】实验①:< 实验②:中 【交流与反思】(1)甲组实验中也有硫酸钠生成(合理即可) (2)木炭和氧气(合理即可)

12. 【探究实验一】标准比色卡 【探究实验二】固体溶解并产生气泡 【探究实验三】(3)①Na2CO3 ②无色酚酞溶液 溶液不变红(或无明显现象) 澄清石灰水与碳酸钠溶液反应生成氢氧化钠,会影响对氢氧化钠的检验 2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2↑

13. (1)【实验结论】Ca+2H2O=== Ca(OH)2+H2↑

【交流与反思】氢氧化钙溶解度随温度的降低而增大,未溶解的Ca(OH)2全部溶解 (2)【分析与结论】CaO、Ca(OH)2、CaCO3 3.7 【反思与拓展】①使生成的水和二氧化碳被A、B装置完全吸收 ②CaO

(

1

)

1.某化学小组对碳酸氢钠和碳酸钠的制备与性质产生兴趣,他们了解到下列化学史及相关信息:

Ⅰ.我国化学家侯德榜在吕布兰法和索尔维法的基础上创立了先进的侯氏制碱法,基本消除废弃物的排放,同时生产NaHCO3和NH4Cl,请写出碳酸氢钠的一种用途:______________________。

Ⅱ.索尔维法的原理:

NaCl+NH3+CO2+H2O=== NaHCO3↓+NH4Cl

2NaHCO3 Na2CO3+CO2↑+H2O

Ⅲ.氨气(NH3)是一种有刺激性气味、极易溶于水的碱性气体。

Ⅳ.Na2CO3与HCl的反应分步进行,首先发生反应:Na2CO3+HCl=== NaHCO3+NaCl

【实验目的】利用如图所示装置模拟索尔维法制备碳酸氢钠,进而制得碳酸钠。

【实验设计】

步骤1:关闭K1,打开K2使氨气进入装置C,调节气流速率,等装置C中气流平衡后,打开K1通入CO2。

步骤2:待装置C的锥形瓶内出现较多固体时,关闭K2停止通NH3,一段时间后,关闭K1停止通CO2。

步骤3:将锥形瓶内反应后的混合物过滤、洗涤、低温干燥,即得碳酸氢钠固体。

步骤4:将所得碳酸氢钠固体加热制取碳酸钠。

【表达交流】

(1)装置B中饱和NaHCO3溶液的作用是除去CO2中混有的HCl,反应的化学方程式为____________________________。

(2)装置C锥形瓶上连接的长颈漏斗的作用是________(填序号)。

A. 用于添加饱和食盐水

B. 平衡气压

C. 冷凝回流CO2

(3)步骤2中关闭K2停止通NH3后,还要继续通一段时间CO2,其目的是________________________。

(4)步骤3中“低温干燥”的原因是________________________________。

【反思评价】有同学认为应该在长颈漏斗内放置一团蘸有酸液的棉花,理由是________________。

【延伸拓展】该小组继续探究碳酸钠的性质,向碳酸钠溶液中逐滴加入足量的稀盐酸,观察到:____________________________________。

2.某化学兴趣小组在学习金属知识后,对金属钙及其化合物的化学性质非常感兴趣,并进行了以下实验探究。

(1)对金属钙的化学性质进行探究

【提出问题】金属钙能否与水反应?

【实验探究】取一粒金属钙投入盛有50 mL水的烧杯中,钙粒与水剧烈反应,四处游动,产生气泡,溶液出现浑浊,用手触摸烧杯外壁,感觉发热。反应结束放置一段时间后,溶液变澄清,往烧杯中滴入无色酚酞试液,溶液变红色。

【实验结论】金属钙能与水反应。经进一步检验,产生的气体能燃烧。请写出钙与水反应的化学方程式____________________________。

【交流与反思】反应结束放置一段时间后,溶液变澄清的原因是______________________________。

(2)对久置于空气中的“生石灰”干燥剂的组成成分及含量进行探究

【查阅资料】Ca(OH)2加热到一定温度时会发生分解反应,生成两种氧化物。

【实验探究】该小组称取10.0 g干燥剂样品于控温电加热器中,按如图所示装置进行实验(装置气密性良好,装置A、 B、 C中药品足量,实验操作正确)。

【实验数据记录】充分反应后,产物被完全吸收,A装置增重0.9 g,B装置增重2.2 g。

【分析与结论】该包干燥剂的成分有____________(填化学式),其中Ca(OH)2的质量为________g。

【反思与拓展】

①停止加热后,需要通入N2一段时间的目的是______________________________。

②若没有C装置,会导致含量测定结果偏小的成分是____________。

3. 某学校初三兴趣小组利用如图装置(部分固定装置已略去),制备氮化钙并探究其化学式。

【查阅资料】钙的化学性质比较活泼,可与氧气化合生成氧化钙,与氮气化合生成氮化钙。

【实验设计】

【实验步骤】

①打开活塞k并通入一段时间N2;

②点燃酒精灯,反应开始;

③反应结束后,停止加热,继续通氮气至装置冷却;

④拆除装置,取出产物。

【表达交流】

(1)仪器a的名称是________。

(2)反应开始前,先通入一段时间N2的目的是__________________________。

(3)反应过程中末端导管必须插入试管液面以下,目的是___________________。

【继续探究】为探究氮化钙的化学式,小明同学在进行实验时记录了对应的实验数据,如下表所示:

空硬玻璃管质量m0/g 硬玻璃管与钙的质量m1/g 硬玻璃管与产物的质量m2/g

114.8 120.8 122.2

(1)已知氮化钙的化学式为CaxN2 ,通过对上述数据的分析,可得x=________。

(2)若通入的N2中混有少量O2,会导致上述计算得到的x的值________(填“偏大”、“偏小”、“不变”),判断依据是____________________。

【拓展延伸】实验结束后,小敏同学在处理制备的氮化钙时,不小心将制得的产物一部分撒到了盛放蒸馏水的烧杯中,她观察到烧杯中有气泡产生,同时闻到了刺激性气味。经查阅资料,小敏得知氮化钙遇水会发生反应,生成氢氧化钙并放出氨气,请你写出该反应的化学方程式______________________________________。

4.探究高锰酸钾的性质

(1)实验室用高锰酸钾制取氧气的化学方程式是________________________。为防止试管破裂,实验中采取的安全措施是________________________(写一点)。

(2)维生素C能使紫色高锰酸钾溶液褪色。常温下,利用如图1实验测定苹果汁和橙汁中维生素C含量的相对多少,要得出正确结论,实验过程中需要进行控制的条件有________(填标号)。

图1

A. 烧杯中溶液的体积和浓度

B. 胶头滴管每次吸取果汁的体积

C. 两个胶头滴管滴出的每滴果汁的体积

(3)酸性KMnO4(相对分子质量为158)溶液可以测定居室内甲醛(CH2O)的含量是否超标(国家标准:成人允许的最高浓度为0.1 mg /m3)。

实验步骤如下:

①检查图2装置气密性良好。

图2

②关闭止水夹________(填“a”或“b”,下同),打开________,用注射器抽取新装修的室内空气;接着关闭止水夹________,打开________,将气体全部推入酸性高锰酸钾溶液中。重复上述操作,至抽取到空气样品0.5 m3与溶液中的高锰酸钾恰好完全反应。

③根据化学方程式计算:该居室内空气中含甲醛的浓度为________________。

(反应原理为:4KMnO4 +5CH2O +6H2SO4=== 2K2SO4 +4MnSO4+5CO2+11H2O。)

由此判断该居室内甲醛含量________(填“有”或“没有”)超标。

5“鱼浮灵”是常用的化学增氧剂,主要成分是过氧碳酸钠(2Na2CO3·3H2O2),溶于水能迅速增加水体溶氧量,提高鱼苗及活鱼运输成活率。某化学兴趣小组对“鱼浮灵”的化学性质、增氧原理进行了探究。

【查阅资料】1. 过氧碳酸钠具有碳酸钠和过氧化氢的双重性质,其水溶液中含有Na+、OH-、CO、H2O2。

2. Na+不能催化过氧化氢分解。

3. 相同温度下,pH相同的溶液,OH-的浓度也相同。

探究一 过氧碳酸钠的化学性质

实验步骤 实验现象 实验解释(化学方程式)

1. 取样,溶于水,滴①________溶液 有白色沉淀生成

2. 取样,溶于水,加入二氧化锰粉末 ②________ ③____________________

探究二 “鱼浮灵”增氧原理

【提出问题】过氧碳酸钠溶液中的哪种微粒对过氧化氢分解有催化作用?

【猜想假设】猜想一:CO 猜想二:OH-

猜想三:④________________

【实验过程】相同温度下,进行H2O2溶液以及H2O2溶液中分别加Na2CO3、NaOH的实验,测定相同时间内溶液的pH、溶解氧含量(mg/L),数据如下:

实验序号 1 2 3 4

试剂 H2O2 H2O2+Na2CO3 H2O2+NaOH H2O2+NaOH

pH 6.01 8.14 8.14 9.26

溶解氧 6.44 9.11 9.11 10.97

【实验结论】对比实验数据,证明猜想⑤________正确。

【反思交流】设计实验2、3的目的是⑥__________________________________________。

6.兴趣小组的同学对铝的某些性质进行相关探究。

图1图2

【实验回顾】(1)铝与稀盐酸反应。

①用图1所示装置制取氢气。

铝与稀盐酸反应的化学方程式为________________________。

②用B装置收集氢气的原因是__________________________________。

(2)在金属活动性顺序里,金属能否置换出盐酸和稀硫酸中的氢,判断的依据是__________________。

【提出问题】铝能否与水反应生成氢气?

【查阅资料】

物质 钠与水 铝与水 汞与水

能否发生反应 能反应 能反应 不反应

【交流与讨论】

(1)铝在空气中与氧气反应,其表面生成一层致密的氧化铝薄膜,起到保护膜的作用。如生活中可用铝壶烧水。铝与氧气反应的化学方程式为________________________。

(2)除去铝表面氧化铝薄膜的方法(举一例)__________________________。除上述方法外,还可以将铝片浸入氯化汞(HgCl2)溶液中,形成铝汞齐(铝汞合金)破坏铝表面致密的氧化膜且防止其重新生成。

【实验探究】(1)将铝片完全浸入氯化汞(HgCl2)溶液中1分钟左右,取出,立即用流水冲洗干净后加入到蒸馏水中(如图2),其表面生成大量气泡、周围出现白色沉淀。铝与氯化汞溶液发生置换反应的化学方程式为______________________________________。

(2)在导管口a处涂肥皂水,发现导管口有气泡形成,当气泡离开导管后,气泡________(填“下沉”或“上升”),用燃着的木条点燃气泡,发出爆鸣声。

【实验结论】铝能与水反应生成氢气。

写出铝与水反应生成氢氧化铝和氢气的化学方程式_______________________________。

【实验反思】(1)图2装置内,在铝与水反应的过程中,若关闭导管上的活塞K,反应停止,其原理是________________________________。当再次打开活塞K,反应继续,产生气泡。铝未能生成氧化铝,其原因是________________________________________。

(2)汞有毒,会污染环境,兴趣小组的同学用硫粉处理单质汞,用饱和硫化钠溶液处理使用过的氯化汞废液。

7. 焙制糕点所用的发酵粉的主要成分之一是碳酸氢钠,某化学兴趣小组同学对碳酸氢钠的性质进行了以下探究,请回答:

(1)碳酸氢钠俗称____________,是生活中一种常见的盐类物质。

(2)探究碳酸氢钠溶液的酸碱性。

【实验步骤】室温时,取少量碳酸氢钠固体加入试管中,加适量水溶解,用玻璃棒蘸取该溶液滴在pH试纸上,测得该溶液的pH=10。

【实验结论】碳酸氢钠溶液呈______(选填“酸性”、“碱性”或“中性”)。

(3)探究碳酸氢钠固体与酸的反应

【实验步骤】取少量碳酸氢钠固体加入试管中,滴加稀盐酸,有__________产生。

【实验结论】碳酸氢钠与稀盐酸反应的化学方程式为___________________________。

(4)探究碳酸氢钠固体的热稳定性

【查阅资料】碳酸氢钠固体受热易分解,生成水、二氧化碳和一种常见的白色固体物质。

【实验步骤】实验装置如图,充分加热后,试管口有水珠出现,澄清石灰水变浑浊,试管中留下白色固体。

【提出猜想】该兴趣小组的同学认为充分加热后的固体产物可能是NaOH或Na2CO3。

①他们猜想的依据是__________________。

②请设计实验,检验反应后的固体产物是NaOH或Na2CO3,并完成下表。

限选试剂及仪器:稀盐酸、氯化钙溶液、澄清石灰水、酚酞溶液、蒸馏水、试管、胶头滴管。

序号 实验操作 预期现象 结论

Ⅰ 取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸馏水,充分振荡溶解,加入足量______________,振荡,静置 产生白色沉淀 产物含Na2CO3

Ⅱ 取Ⅰ操作后的上层清液于试管B中,滴加酚酞溶液 ____________ 产物不含NaOH

【实验结论】请写出碳酸氢钠受热发生反应的化学方程式:____________________________。

(5)写出碳酸氢钠在生活中的一种用途_______________________________________。

8.小明怀疑自家菜地因施用硫酸铵出现了较为严重的土壤酸化问题,于是和化学兴趣小组的同学对此进行了探究。

【查阅产品说明】小组同学根据图1所示产品说明书中的________________和硫酸铵的组成,推测硫酸铵受热可能会分解生成氨气,使肥效降低。

【探究Ⅰ】土壤的酸碱性

实验1:按图2所示溶解土样,玻璃棒搅拌的目的是______________;用pH试纸测得土样浸出液的pH约为4,说明土壤呈酸性。

【探究Ⅱ】硫酸铵具有哪些性质

实验2: 25 ℃时,将30 g硫酸铵加入50 g水中,完全溶解,此时所得溶液对应图3中________(选填序号)点的状态;测得其pH约为5。

实验3:为证明硫酸铵受热分解生成了氨气,小组同学进行了图4所示的实验。观察到的实验现象为:①硫酸铵固体减少;②用酚酞溶液浸湿的滤纸______________;③小气球胀大。

图4 图5

小明依据现象①和②,小红只依据现象③,都得出了“硫酸铵受热分解”的结论。小组同学认为小红的依据不合理,小气球胀大可能是装置中的空气受热膨胀所致。若要通过小气球的变化得出“硫酸铵受热分解”的结论,还需继续进行观察,若____________________________________,才能得出这一结论。

实验4:按图5所示进行实验,闻到刺激性气味,说明硫酸铵能与熟石灰发生反应。

【拓展应用】

(1)为保证铵态氮肥的肥效,不能高温暴晒,不能__________________________________。

(2)硫酸铵中的氮元素被植物吸收后,剩余的硫酸使得土壤酸化,可用熟石灰进行改良,反应的化学方程式为__________________________________________________。

9.某兴趣小组对氨气(NH3)的某些性质进行探究。

图1 图2

【实验回顾】(1)按图1所示,在小烧杯A中盛有少量浓氨水,小烧杯B中盛有少量含酚酞试液的蒸馏水,几分钟后,B中溶液变红,原因是浓氨水挥发出的氨分子进入溶液中产生了________(填离子符号)。若取少许B中变红后的溶液在试管中加热,你认为溶液的颜色会________(填“变深”、“变浅”或“不变”)。

(2)图2是该小组对图1装置的改进,和图1相比,其优点有________________(任写一条)。

【提出问题】氨气在水中的溶解性如何?

【查阅资料】常温常压下,氨气极易溶于水,可用图3装置验证。

图3

【进行实验】步骤1:按图3连接装置,检查气密性。

步骤2:在干燥的烧瓶内充满氨气,塞上带有玻璃管和胶头滴管(预先吸入少量水)的胶塞,把玻璃管插入烧杯的水中。

步骤3:打开橡皮管上的止水夹,________________(填具体操作),使少量水进入烧瓶。观察到的现象及产生该现象的原因是__________________________________。实验完毕,向烧瓶内的氨水中加入少量稀H2SO4将其转化为可用作氮肥的(NH4)2SO4,该反应的化学方程式为________________________________。

【反思拓展】实验后请教老师知道,氨水中的NH3大部分与H2O结合成一水合氨(NH3·H2O)。则氨水中含有的分子有H2O、__________________(填化学式)。

10.糕点疏松剂的主要成分中含有碳酸氢钠,某化学兴趣小组对碳酸氢钠的化学性质进行探究。

【探究实验一】碳酸氢钠溶液的酸碱性:用玻璃棒蘸取碳酸氢钠溶液滴在pH试纸上并与________对比,读出其pH约为10,由此得出结论是:碳酸氢钠溶液呈碱性。

【探究实验二】碳酸氢钠能否与酸反应:取少量固体放入试管中,滴加足量的稀盐酸,现象为________________________。结论:碳酸氢钠能与酸反应。

【探究实验三】碳酸氢钠的热稳定性:取一定量的碳酸氢钠放在铜片上加热,如图所示。

(1)加热一段时间后,观察到烧杯内壁有水珠。

(2)充分加热后,将烧杯迅速倒转过来,加入适量的澄清石灰水,振荡,观察到石灰水变浑浊。

(3)通过进一步实验来确定充分加热后的固体产物的成分。限选试剂及仪器:稀盐酸、氯化钙溶液、澄清石灰水、酚酞溶液、蒸镏水、试管、胶头滴管。

序号 实验操作 预期现象 结论

① 取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸馏水,充分振荡溶解,滴加足量氯化钙溶液,振荡,静置 产生白色沉淀 产物含______

② 取操作①后的上层清液于试管B中,滴加__________________ ________ 产物不含NaOH

请分析上述操作①中不能用澄清石灰水替代氯化钙溶液的理由是__________________________。

根据上述实验结论,写出碳酸氢钠受热分解的化学方程式____________________________。

11.如图是两个实验小组分别进行“加热硫酸铜和氢氧化钠溶液反应后生成物”的实验过程示意图:

【甲组】氢氧化钠与硫酸铜反应的化学方程式为 ,加热后产生黑色的氧化铜。

【乙组】为寻找实验中没有产生氧化铜的原因,他们进行了以下实验探究:

【查阅资料】在酸性条件下,氢氧化钠与硫酸铜在溶液中可发生如下反应:6NaOH+4CuSO4=== 3Na2SO4+Cu4(OH)6SO4↓,生成的碱式硫酸铜是不溶于水的蓝白色固体,加热不易发生分解。

【提出猜想】根据资料分析,同学们针对试管中溶液呈酸性的原因作出以下猜想:

猜想Ⅰ.硫酸铜溶液呈酸性;猜想Ⅱ.生成的硫酸钠使溶液呈酸性。

【实验与结论】

实验①:用pH试纸测定硫酸铜溶液的酸碱度,得出其pH (填“>”、“<”或“=”)7,硫酸铜溶液呈酸性,猜想Ⅰ成立。

实验②:向盛有硫酸钠溶液的试管中滴加石蕊溶液,观察到溶液显紫色,硫酸钠溶液呈

(填“酸”、“中”或“碱”)性,猜想Ⅱ不成立。

【交流与反思】(1)乙组同学认真分析甲组实验后,一致认为不需要通过实验就能判断猜想Ⅱ不成立,理由是 。

在化学反应中,相同的反应物因其质量比不同可能会导致生成物不同,请另举一例

(写出反应物即可)。

12. 糕点疏松剂的主要成分中含有碳酸氢钠,某化学兴趣小组对碳酸氢钠的化学性质进行探究。

【探究实验一】碳酸氢钠溶液的酸碱性:用玻璃棒蘸取碳酸氢钠溶液滴在pH试纸上并与 对比,读出其pH约为10,由此得出结论是:碳酸氢钠溶液呈碱性。

【探究实验二】碳酸氢钠能否与酸反应,取少量固体放入试管中,滴加足量的稀盐酸,现象为 。

结论:碳酸氢钠能与酸反应。

【探究实验三】碳酸氢钠的热稳定性:取一定量的碳酸氢钠放在铜片上加热,如图所示。

(1)加热一段时间后,观察到烧杯内壁有水珠。

(2)充分加热后,将烧杯迅速倒转过来,加入适量的澄清石灰水,振荡,观察到石灰水变浑浊。

(3)通过进一步实验来确定充分加热后的固体产物的成分,限选试剂及仪器:稀盐酸、氯化钙溶液、澄清石灰水、无色酚酞溶液、蒸馏水、试管、胶头滴管

序号 实验操作 预期现象 结论

① 取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸馏水,充分振荡溶解,滴加足量氯化钙溶液,振荡,静置 产生白色沉淀 产物含

② 取操作①后的上层清液于试管B中,滴加 产物不含NaOH

请分析上述操作①中不能用澄清石灰水代替氯化钙溶液的理由是_____________。

根据上述实验结论,写出碳酸氢钠受热分解的化学方程式_____________。

13.某化学兴趣小组在学习金属知识后,对金属钙及其化合物的化学性质非常感兴趣,并进行了以下实验探究。

(1)对金属钙的化学性质进行探究

【提出问题】金属钙能否与水反应?

【实验探究】取一粒金属钙投入盛有50 mL水的烧杯中,钙粒与水剧烈反应,四处游动,产生气泡,溶液出现浑浊,用手触摸烧杯外壁,感觉发热。反应结束放置一段时间后,溶液变澄清,往烧杯中滴入无色酚酞试液,溶液变红色。

【实验结论】金属钙能与水反应。经进一步检验,产生的气体能燃烧。请写出钙与水反应的化学方程式 。

【交流与反思】反应结束放置一段时间后,溶液变澄清的原因是 。

(2)对久置于空气中的“生石灰”干燥剂的组成成分及含量进行探究

【查阅资料】Ca(OH)2加热到一定温度时会发生分解反应,生成两种氧化物。

【实验探究】该小组称取10.0 g干燥剂样品于控温电加热器中,按如图所示装置进行实验(装置气密性良好,装置A、 B、 C中药品足量,实验操作正确)。

第19题图

【实验数据记录】充分反应后,产物被完全吸收,A装置增重0.9 g,B装置增重2.2 g。

【分析与结论】该包干燥剂的成分有 (填化学式),其中Ca(OH)2的质量为 g。

【反思与拓展】①停止加热后,需要通入N2一段时间的目的是 。

②若没有C装置,会导致含量测定结果偏小的成分是 。

参考答案

1. 作发酵粉(或治疗胃酸过多症等合理即可) 【表达交流】(1)NaHCO3+HCl=== NaCl+H2O+CO2↑ (2)AB (3)尽可能多吸收二氧化碳,增加碳酸氢钠的产率 (4)碳酸氢钠受热易分解 【反思评价】防止氨气挥发到空气中污染环境 【延伸拓展】滴入稀盐酸开始时无明显现象,继续滴加稀盐酸,过一会有大量气泡产生

2. (1)【实验结论】Ca+2H2O===Ca(OH)2+H2↑【交流与反思】氢氧化钙溶解度随温度的降低而增大 (2)【分析与结论】CaO、Ca(OH)2、CaCO3 3.7 【反思与拓展】①使生成的水和二氧化碳被A、B装置完全吸收 ②CaO

3. 【表达交流】(1)酒精灯 (2)排尽装置内的空气 (3)防止空气中的氧气通过末端导管进入实验装置与钙反应 【继续探究】(1)3 (2)偏小 因为钙的总量不变,含有氧化钙的氮化钙总质量增大,钙与氮元素的质量比减小,其个数比也变小,所以x值会减小 【拓展延伸】Ca3N2+6H2O=== 3Ca(OH)2+2NH3↑

4. (1)2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2↑ 加热前擦干试管外壁的水(或试管口要略向下倾斜或固定加热前先给试管预热或收集完氧气,先把导管从水槽中取出再停止加热等合理即可) (2)AC

(3)②b a a b ③3 mg/m3 有

【解析】(1)高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,反应的化学方程式为2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑;为防止试管破裂可在加热前擦干试管外壁的水或试管口要略向下倾斜或固定加热前先给试管预热或收集完氧气,先把导管从水槽中取出再停止加热等。(2)为测定苹果汁和橙汁中维生素C含量的多少需要控制烧杯中高锰酸钾溶液的体积和浓度以及两个胶头滴管滴出的每滴果汁的体积,然后通过比较高锰酸钾颜色褪去时所滴加的两种果汁的滴数就可得出两种果汁中维生素C含量的相对多少。(3)②关闭止水夹b,打开止水夹a,用注射器抽取室内空气,接着关闭止水夹a,打开止水夹b,将气体推入酸性高锰酸钾溶液中,使其与高锰酸钾反应;③利用化学方程式,根据参加反应的高锰酸钾的质量可求得0.5 m3中甲醛的质量,进一步求出甲醛的浓度和标准进行比较即可确定甲醛含量是否超标。

5. ①CaCl2(合理即可) ②有大量气泡生成③2H2O2 2H2O+O2↑

④CO和OH- ⑤二 ⑥在相同条件下,探究CO对H2O2分解是否有催化作用

【解析】探究一:过氧碳酸钠具有碳酸钠和过氧化氢的性质,要产生白色沉淀,可向样品中加入氯化钙溶液;向样品溶液中加入二氧化锰,则可催化过氧化氢分解生成氧气,所以会观察到有气泡产生。探究二:过氧碳酸钠溶液中含有钠离子、氢氧根离子、碳酸根离子,由【查阅资料】可知钠离子不能催化过氧化氢分解,所以猜想过氧碳酸钠溶液中能对过氧化氢分解起催化作用的粒子可能是碳酸根离子或者氢氧根离子或者碳酸根和氢氧根离子。【实验结论】对比实验数据,向过氧化氢溶液中分别加碳酸钠、氢氧化钠,根据溶解氧的量可确定猜想二正确。【反思交流】实验2与实验3的pH相等,则氢氧根离子的浓度相同,溶解氧的量也相同,而实验2中除含有氢氧根离子外还含有碳酸根离子,所以设计实验2、3的目的是探究碳酸根离子对过氧化氢分解是否有催化作用。

6. 【实验回顾】(1)① 2Al+6HCl=== 2AlCl3+3H2↑

②氢气难溶于水,且不与水反应 (2)金属在活动性顺序表中是否位于氢前面(合理即可) 【交流与讨论】(1)4Al+3O2=== 2Al2O3 (2)用砂纸打磨(合理即可) 【实验探究】(1)2Al+3HgCl2=== 2AlCl3+3Hg (2)上升 【实验结论】2Al+6H2O=== 2Al(OH)3+3H2↑ 【实验反思】(1)关闭活塞K,容器内压强增大,把液体压回烧杯,固体与液体分离,反应停止 容器内充满氢气,铝无法与氧气接触

【解析】【实验回顾】(1)①铝与稀盐酸反应生成氯化铝和氢气,反应的化学方程式为2Al+6HCl=== 2AlCl3+3H2↑。②B装置为排水法收集气体装置,氢气可用排水法收集是因为氢气难溶于水且不与水发生反应。

金属能否置换出盐酸和稀硫酸中的氢,是依据金属在金属活动性顺序表中是否排在氢之前。【交流与讨论】(1)铝与氧气反应生成氧化铝,反应的化学方程式为4Al+3O2=== 2Al2O3。(2)可用砂纸打磨的方法除去铝表面的氧化铝薄膜。

【实验探究】(1)铝与氯化汞发生置换反应生成汞和氯化铝,反应的化学方程式为2Al+3HgCl2=== 2AlCl3+3Hg。(2)由结论可知铝能与水反应生成氢气,在导管口a处涂肥皂水,形成气泡,由于氢气的密度比空气小,气泡离开导管后会上升。【实验结论】铝与水反应的化学方程式为2Al+6H2O=== 2Al(OH)3+3H2↑。【实验反思】(1)关闭活塞K时,气体无法导出,则容器内压强增大,液体被压回烧杯,固体与液体分离,反应停止;再次打开活塞K,固体与液体接触,反应继续进行,因容器内充满氢气,铝无法与氧气接触,所以铝未能生成氧化铝。

7. (1)小苏打 (2)碱性 (3)气泡 NaHCO3 + HCl=== NaCl + H2O + CO2↑ (4)①质量守恒定律,且它们都是白色固体 ②Ⅰ.氯化钙溶液 Ⅱ.无明显现象(或溶液不变色) 2NaHCO3Na2CO3+ H2O +CO2↑(5)作发酵粉 (合理即可)

【解析】(1)碳酸氢钠俗称小苏打。(2)pH=10,说明碳酸氢钠溶液呈碱性。(3)碳酸氢钠和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,会看到溶液中产生气泡,反应的化学方程式为 NaHCO3 + HCl=== NaCl + H2O + CO2↑。(4)①他们猜想的依据是质量守恒定律,即反应前后元素种类、原子种类都不变且都是白色固体;②取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸馏水,充分振荡溶解,加入足量氯化钙溶液,振荡,静置,产生白色沉淀,说明溶液中含有碳酸钠,进一步说明反应产物中含有碳酸钠,加入足量的氯化钙溶液除去碳酸钠,防止对氢氧化钠的鉴别产生干扰;取Ⅰ操作后的上层清液于试管B中,滴加酚酞溶液,溶液不变色,说明产物中不含有氢氧化钠;由实验可知碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的化学方程式为2NaHCO3 Na2CO3+ H2O +CO2↑。(5)碳酸氢钠在生活中可用于制作治疗胃酸过多的药物或用作发酵粉。

8. 【查阅产品说明】贮存条件 【探究Ⅰ】加速土样溶解 【探究Ⅱ】C 由左到右逐渐变红 装置冷却至室温后,小气球仍处于膨胀状态 【拓展应用】(1)与碱性物质混用 (2)Ca(OH)2+H2SO4=== CaSO4+2H2O

9. 【实验回顾】(1)OH- 变浅 (2)节约药品(或减少污染等合理即可) 【进行实验】挤压胶头滴管,产生喷泉 NH3极易溶于水,烧瓶内的压强急剧减小,在大气压的作用下烧杯中的水进入烧瓶 2NH3·H2O+H2SO4===(NH4)2SO4+2H2O 【反思拓展】NH3、NH3·H2O

10. 【探究实验一】标准比色卡 【探究实验二】固体溶解并产生气泡 【探究实验三】(3)①Na2CO3 ②酚酞溶液 酚酞溶液不变红 澄清石灰水与碳酸钠溶液反应能生成氢氧化钠,不能确定固体产物中是否含有氢氧化钠(或影响固体产物中氢氧化钠的检验) 2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2↑

11. 【甲组】CuSO4+2NaOH=== Cu(OH)2↓+ Na2SO4 【乙组】【实验与结论】实验①:< 实验②:中 【交流与反思】(1)甲组实验中也有硫酸钠生成(合理即可) (2)木炭和氧气(合理即可)

12. 【探究实验一】标准比色卡 【探究实验二】固体溶解并产生气泡 【探究实验三】(3)①Na2CO3 ②无色酚酞溶液 溶液不变红(或无明显现象) 澄清石灰水与碳酸钠溶液反应生成氢氧化钠,会影响对氢氧化钠的检验 2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2↑

13. (1)【实验结论】Ca+2H2O=== Ca(OH)2+H2↑

【交流与反思】氢氧化钙溶解度随温度的降低而增大,未溶解的Ca(OH)2全部溶解 (2)【分析与结论】CaO、Ca(OH)2、CaCO3 3.7 【反思与拓展】①使生成的水和二氧化碳被A、B装置完全吸收 ②CaO

(

1

)