2023年辽宁省名校联盟高三3月联考试卷讲析 课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023年辽宁省名校联盟高三3月联考试卷讲析 课件(共61张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-10 06:59:04 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

2023年

辽宁省名校联盟高三3月联考

2023.3.7

现代文阅读 I

(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

网络文学的线上批评与线下批评的区别在于以下几方面。

一是线上批评是在网络界面上,呈现出经过审核的内容,凡是注册登录的读者都可以看到。界面内实际上形成一个开放的评论空间,作者与读者之间、读者与读者之间、不同作者之间都能够互动。(1A)互联网技术的分页功能使得整个评论区仿佛一个"瀑布流",可以向下无限滚动,自动形成了不同的"对话框"。而线下批评更多依赖评论者的自我操作,作者和读者不容易进行交流。

二是评论者的身份差异决定了评论内容的差异。线上批评多为即兴式批评,批评者探讨作品中的某个细节,针对其他读者提出的问题发表不同观点、意见,也有吐槽、发泄甚至对骂的内容。这种即兴式批评往往表现出强烈的情绪性和感性色彩,多是口语化表达。(2A)而线下批评往往是专业人员的批评,大多追求学理性和逻辑性,与个人所从事的专业工作或兴趣相关,有专业性要求。(1B)

三是对适配人群的传播影响力不同。线上批评由于积聚在特定人群的公共空间中,极易受到关注,也容易激发当事者和周边人员参与讨论的情绪;同时在技术的协助下,可以转发、推广和分销相关内容,使其影响力呈几何级增长。(1C)而传统的线下批评则受众量少,多在专业小圈子内传播。即便发在纸媒上,阅读人群也不一定很多,所以很难影响到创作者和他们的粉丝。(2B)

A 在实际运行过程中,网络文学的线上批评和线下批评分野较大,甚至形成了激烈的对立。从网络文学整体生态而言,需要建立一种平等、协商的对话机制,以促进网络文学批评的健康发展。

(摘编自吴长青《构建网络文学批评融合发展机制)

线下批评认为线上批评太随意,口水化,质量不高,批评是无力的;线上批评认为线下批评者与网络文学作品之间处于隔膜的状态,不足以形成相互对话的可能,批评是无效的。

材料二:

当下网络文学评论存在"两多两少"的问题。"两多两少",即外部研究多、内部研究少,评论现象多、评论作品少。一方面,由于制约网络文学的要素众多,网络文学评论成了一个"跨界"的交叉学科。学界和业界普遍认为网络文学的评价体系和标准还没有建立起来,需要从其他领域调用理论资源,因此网络中的文学空间成了多种社科理论的实验性"靶场"。于是,传播接受、影视改编、版权保护,以及与网络游戏之间的关系等"大问题"纷纷成为被着力研究的范畴和对象。但是,这些研究没有切入文本内部,从根本上说是"外部研究";相较而言,集中对网络文学的语言形式、结构、技巧、方法等"小问题"进行"内部研究"的文章占比很小,尤其是在这方面缺少一些重头成果。(3B)

另一方面,与传统文学偏于冷寂不同,网络文学现场非常活跃,加之网络传播的特性,时时会出现一些异乎寻常的特殊现象;又由于网络文学与社会流行风尚存在紧密关系,常能创造网络舆论热点。这些现象非常容易引起评论的注意。与对这些现象的评论相比,海量的作品能够纳入批评视野的却少之又少。(2C)

网络小说之所以能够被广大读者喜欢,是因为它们能够在以音视频为传播特色的互联网上继续发挥文学的功能,而不是可以作为IP改编的对象。因此,网络文学评论首先要从网络文学作品的文学身份入手加以研究和批评。(3B)

网络文学不同于学科理论体系已经非常完善的传统文学,需要创建新的评价体系和标准,要能够客观、理性、有效地评价一部作品的审美意义和主题价值,并有益于提升作者的创作能力和读者的审美水平。 B 网络文学评论既要“抓大”,也不能“放小”,否则将陷入无力和无效的窘境。

(摘编自柳锣《网络文学评论抓"大"也不能放"小"》)

线下批评认为线上批评太随意,口水化,质量不高,批评是无力的;线上批评认为线下批评者与网络文学作品之间处于隔膜的状态,不足以形成相互对话的可能,批评是无效的。

材料三:

整体而言,网络文学是一种俗文学。它通俗易懂、浅白明快,容易为普通读者所接受。线上批评是对网络文学作品直接而迅速的一种反应,它已经成为线上阅读的一部分,大大增强了网络文学用户的“黏性”。因此,线上批评的作用无可替代。(2D)但正如有的学者指出的“网络文学具有多维‘学科融合’特质,也导致了学科归属的模糊性与研究范式的复杂性”,学科归属的多维融合性和研究的复杂性揭示了网络文学本身的复杂性。如此复杂的对象,当然需要非常专业的线下批评,特别是专家学者批评进行的深入剖析的批评。(3C)这是由阅读的直观感悟所激发的线上批评所不能胜任的。线上、线下两种批评具备不同的社会功能,这些功能都是不可或缺的,也是彼此不能替代的。(2D)

(摘编自周兴杰《网络文学批评形态的区隔与和融》)

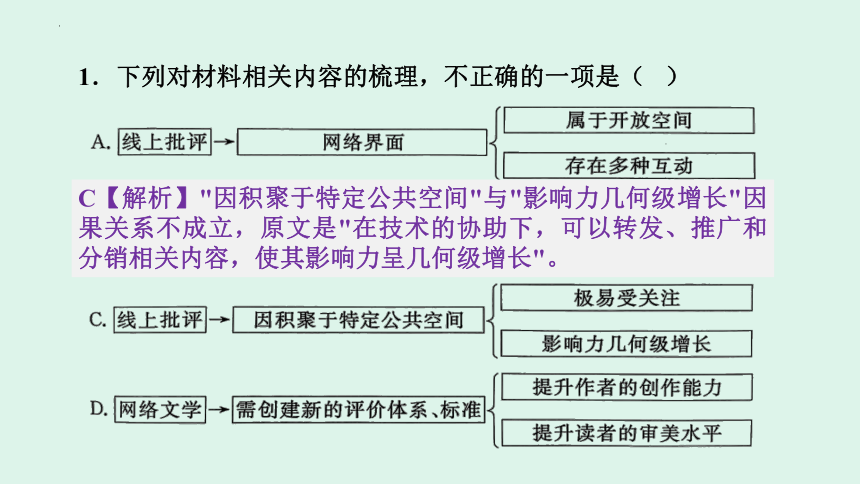

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )

C【解析】"因积聚于特定公共空间"与"影响力几何级增长"因果关系不成立,原文是"在技术的协助下,可以转发、推广和分销相关内容,使其影响力呈几何级增长"。

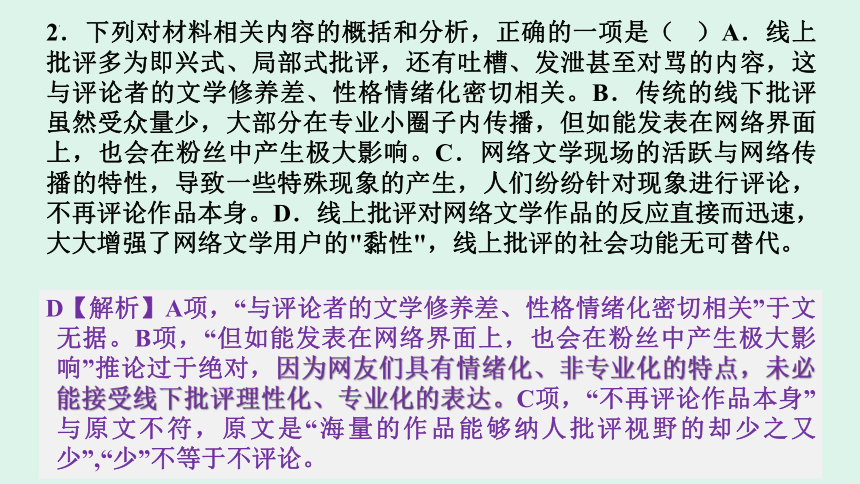

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )A.线上批评多为即兴式、局部式批评,还有吐槽、发泄甚至对骂的内容,这与评论者的文学修养差、性格情绪化密切相关。B.传统的线下批评虽然受众量少,大部分在专业小圈子内传播,但如能发表在网络界面上,也会在粉丝中产生极大影响。C.网络文学现场的活跃与网络传播的特性,导致一些特殊现象的产生,人们纷纷针对现象进行评论,不再评论作品本身。D.线上批评对网络文学作品的反应直接而迅速,大大增强了网络文学用户的"黏性",线上批评的社会功能无可替代。

D【解析】A项,“与评论者的文学修养差、性格情绪化密切相关”于文无据。B项,“但如能发表在网络界面上,也会在粉丝中产生极大影响”推论过于绝对,因为网友们具有情绪化、非专业化的特点,未必能接受线下批评理性化、专业化的表达。C项,“不再评论作品本身”与原文不符,原文是“海量的作品能够纳人批评视野的却少之又少”,“少”不等于不评论。

3.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是( )A.材料一先介绍线上线下文学批评在作者与读者交流、评论内容、对适配人群的传播影响力等方面的差异,后描绘二者融合的蓝图。B.材料二认为应加大对网络文学语言、形式等“小问题”进行“内部研究”文章的占比,因为网络小说的文学的功能更为重要。C.材料三说网络文学有“学科融合”特质,意在引出“网络文学需要专业的线下批评”,与材料二说网络文学“跨界”的作用相同。D.材料一、材料三比较线上批评与线下批评的区别,材料二指出线上批评存在的问题,三则材料论述重点不同,但有些观点一致。

D【解析】A项,"后描绘二者融合的蓝图"无中生有。B项,"因为网络小说的文学的功能更为重要"曲解文意,原文是"首先要从网络文学作品的文学身份入手","首先"不等于"更重要",原文并没有比较文学功能与其他功能谁更重要。C项,"与材料二说网络文学'跨界'的作用相同"偷换概念,材料二说的是"网络文学评论成了一个'跨界'的交叉学科"。

4.下面这段文字适合插人材料A、B哪句话之后作为论据?请结合A、B两句话的观点加以说明。(4分)

线下批评认为线上批评太随意,口水化,质量不高,批评是无力的;线上批评认为线下批评者与网络文学作品之间处于隔膜的状态,不足以形成相互对话的可能,批评是无效的。

①适合插人A句后做论据。因为A句谈的是"线上批评和线下批评形成了激烈的对立",而所给文字叙述的正是二者互相批评、互相对立的现象。

②B句谈的是网络文学评论由于"抓大放小"导致的批评"无力无效"问题,所给文字虽有"无力无效",却不是"抓大放小"造成的。

(每点2分)

5.为了促进网络文学批评的健康发展,请结合材料内容,为网络文学的线下批评者提出建议。(6分)

①积极参与线上活动,多与作者、其他读者交流;将专业性批评发表于网络空间,形成更大的影响力。

②不能排斥线上批评甚至与之对立,而要平等看待,与之协商对话。

③积极参与网络文学的评价体系和标准的建立,形成自己领域的理论。

④网络文学评论首先要从网络文学作品的文学身份人手加以研究和批评,"大""小"一起抓。

⑤线下批评者还应继续开展专业而深人的线下批评,让线下批评发挥出不可或缺、不可替代的社会功用。

(每点2分,答出三点即可)

材料一

材料一

材料二

材料二

材料三

现代文阅读 Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

磨庄的告别(节选) 王良瑛

家里来了一位不速之客。

倒也算不上"客",是葛子。

葛子预先没打招呼,径直把车停在了莫三坡大门口。莫三坡当时刚抽过一支烟,仰在沙发上迷糊,见到葛子一激灵。想到葛子电话里的云山雾罩,癞蛤蟆趴到脚面子上,不咬人恶心人。村子目前挺安静,千万莫把水搅混了。就手摁响了电话,喊来了莫清明。

葛子没言语,一直站在那里刷手机,刷完了又绕圆饭桌转了一圈儿,才说:“十三爷,这些天,关于咱磨庄搬迁的事,我们想了、做了许多事,来跟您老沟通沟通。”

莫三坡不屑一顾,心里说,你王八羔子"考察论证"明白了?

葛子说:"您知道,北京有个全聚德。"

莫三坡说:"不知道。"

葛子说:“是饭店,年代悠久,以烤鸭闻名。别的店鸭子烤得好不好?再好,少有人光顾,单认这个全聚德。为啥?品牌叫响。”

莫三坡愣怔。

葛子说:"天津有家狗不理,卖包子。"

莫三坡说:"听说了,没吃过。"

葛子说:"包子一咬一兜油,肥而不腻。也是几百年的老店,也是全国都有连锁店,顾客盈门。"

莫三坡心里话,王八羔子尽往鼻子上了说。

葛子说:"就连一个小小的永和豆浆快餐店,大小城市比比皆是,店名的四个字都一模一样,若字体不同,假冒,没人理。"

莫三坡心里话,王八羔子说天书。

葛子来回走着,打着手势。王八羔子在演电视剧了,莫三坡越发不理会。

葛子更加滔滔不绝:“上面说的是吃。喝也同样。杭州龙井茶,号称乾隆皇帝喝过的,别的绿茶不比龙井差,对不起,我就认龙井。外国饮料?我就认可口可乐、红牛。穿也同样,药店也同样……”

王八羔子不着边际了,是不是发神经?

葛子提过来一个文件箱,打开,拿出一摞图片,在饭桌上一张张展开来:布满奇石的磨山,飘着"雪花"的石磨,焦黄的锅盔,褐色的烧鸡……最引人注目的是街心的那棵古槐,古槐下那盘特别大的老磨。

莫三坡和莫清明面面相觑,猜不透王八羔子什么时候拍摄,更猜不透王八羔子葫芦里装的什么药。

葛子亮出了底牌:“我前面说了一大通,概括起来不过两个字,品牌。”葛子说,产品必须创品牌;要创出品牌保住品牌,一是靠质量,二是要注册。因此咱要注册,注册莫家石磨,莫家锅盔,注册了才是自己的。我注册了你再做,对不起,侵权;愿意做,欢迎,但必须挂上我注册的商标,做我们的连锁店。葛子说,不光注册石磨注册锅盔,还要注册茶叶。磨庄搬迁,腾出的土地与外村的耕地连成片,正好,建成千亩茶园,注册一个“北极干烘”——整个中国由此往北的气候不再适合茶树的生长,磨山就是最北端的产茶地。葛子说,开阔的细沙滩,不能再枉费着,建展示厅,建销售点,建餐馆,集游乐餐饮于一体。把凿石磨、磨面粉、压锅盔、烤烧鸡全过程演示,供游人参观。至于街心的古槐老磨,系历史文化遗产,表明了莫家,也是中国农村演进的缩影,申请保护,供游人温习过去,展望未来。总而言之,锅盔照常做,做得更好;钱照常赚,赚得更多。十三爷当年带领磨庄人从石头里钻出来,做锅盔、烤烧鸡,功莫大焉。可还得像蠽蟉鬼〔注〕那样冲破裹在身上的那层硬壳,脱出来,能飞能叫,以新的面貌展现于世才好。

葛子还说了一些什么股呀,什么率呀,什么比呀,头头是道汤水不漏,莫三坡虽是似懂非懂,却渐渐折服了。二三十年来好像今日才认识这个王八羔子,禁不住喃喃地感慨了一句:"羔子,你哪来的气量!"

葛子居然笑了笑:"十三爷,葛子实言相告,我一个人的气量不够,还有一位高人,一位投资者——"

葛子扎扎实实地说出了一个名字:莫清峰。

莫三坡惊得眼直瞪,又似受了重重一击。儿子清峰吗?也成王八羔子了?可是一丝一毫没透露呀!

葛子从莫清明那里进入了磨庄微信群。晚间即在群里发了视频:

我是莫海伦,原名莫宗海,小名葛子,外名泥鳅,省财政大学毕业。今天,我,也代表我清峰叔,和乡亲们说说话,说说咱们磨庄的搬迁,磨庄的前途……

他讲了对磨庄前景的设计,跟莫三坡和莫清明讲过的,而且更详细。最后还来了几句鼓舞人心的话:"挺起胸往前走,磨庄人往后的日子,杠杠的!"

葛子赚得了玫瑰、鲜花、拇指、抱拳。

晚上,莫三坡终于接到了儿子的电话。

莫三坡半悬空里来了一句:"你和葛子王八羔子合伙鼓捣的什么名堂?"

莫清峰不惊不乍:"他告诉您啦?仅仅多一个投资项目是了,搞总的谋划,具体还得由您和我清明哥打理。"

却是一记重锤击在莫三坡心上,他猛地醒悟:是叫我给他们打工呀!

莫三坡骂一声,怒冲冲摁死了电话。

周传林来电话了。一听莫三坡喘气呼呼响,对答不着调,问他:“哥在和谁赌气?”

莫三坡便把葛子和儿子合谋鼓捣的关于磨庄的这事那事说了一通。不料周传林一听竟一阵畅笑:"天上掉下来的馅饼呀,烧香拜佛,哪里寻去!老哥您舍不下锅盔产业链,年轻人知识广博想得开阔,把哥您心里多少天的郁结解开了。"便一条一条讲了道理,莫三坡同样懂又不懂的。但他相信既是周传林所说,大致不会错,因为他"有脑子",于是心也慢慢平稳下来。

(有删改)

[注]蠽蟉(jié liú)鬼:蝉的幼虫。

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)A.小说描写的是对于磨庄搬迁一事,以葛子和莫清峰为代表的年轻人同莫三坡等人观念上的冲突,是新时代新农村建设的一个缩影。B."村子目前挺安静,千万莫把水搅混了"是莫三坡对形势的判断,但人们点赞葛子说明莫三坡的判断不准,村民们对改革的接受程度并不低。C."说天书""演电视剧""越发不理会"不着边际""发神经"等,反映出莫三坡对新事物的陌生与隔阂,说明他已成为这个时代的落伍者。D."合伙鼓捣的什么名堂""叫我给他们打工呀",说明莫三坡心理的阴暗和自私,他不理解年轻人的魄力和眼光,不愿意为他们提供施展拳脚的舞台。

D【解析】"心理的阴暗和自私"错,莫三坡只是不能理解年轻人的做法,他也是关心磨庄发展的人,谈不到阴暗和自私。

7.下列对本文艺术特点的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)A.文章既写了告别,也写了许多许多无法告别的东西,比如老槐树、石磨、村子周围的土地等,丰富了内蕴、深化了主题。B.莫清峰的直接出场在文中虽然极短,但他和父亲的交谈、葛子和周传林对他的夸赞,都突出了他有气魄有能力的特征。C.葛子的形象主要是通过语言、动作、神态描写塑造的,莫三坡视角与周传林视角中的葛子互相呼应,使人物形象更立体完整。D.葛子"蠽蟉鬼""功莫大焉"等语言既具有地方特色,又夹杂书面语,符合年轻人出生于本土、又受过高等教育的经历。

B【解析】"莫清峰的直接出场"分析错误,莫清峰在文中并未直接出场。

8.请结合文章谈谈题目"磨庄的告别"包含哪些含义?(4分)

①指磨庄要搬迁,村庄要告别原址。

②指磨庄要告别从前的传统道路,以全新的文化模式迎接今后的经济发展,以新的面貌展现于世。

③指磨庄人要告别从前的老观念,要接受新事物。

(每点2分,答出两点即可)

9.文章写"葛子亮出了底牌"一段有何作用?请简要分析。(6分)

①形象上,这一段详细地展现出葛子"考察论证"后的方案,说明他见多识广、有头脑,也说明他对村庄的发展尽心尽力、热情十足。

②情节上,这是莫三坡对葛子态度转变的关键,呼应上文关于吃、喝等名牌的铺垫,同时为下文葛子在微信群里得到人们的认可做了充分的铺垫,使情节合理。

③主题上,彰显了变革时代要在继承中创新,在发展中保护传统的主题。(或"彰显了面对新形势要勇于摆脱旧观念、旧方法的束缚,才能迎来新生的主题")

(每点2分,意思对即可,若答出"内容上——创品牌等创新改革"酌情给1~2分)

文言文阅读

(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

孔子观于吕梁,悬水四十仞,圜流九十里,鱼鳖不能过,鼋鼍〔注〕不敢居。有一丈夫,方将涉之。孔子使人并崖而止之曰:"此悬水四十仞,圜流九十里,鱼鳖不敢过,鼋鼍不敢居,意者难可济也!"丈夫不以错意,遂渡而出。孔子问:"子巧乎?且有道术乎?所以能入而出者何也?"丈夫曰:"始吾入,先以忠、信;吾之出也,又从以忠、信。忠、信错吾躯于波流,而吾不敢用私。吾所以能入而复出也。"孔子谓弟子曰:"水而尚可以忠信而身亲之,况于人乎?"

1.悬水:瀑布。

2.圜(huán)流:漩涡急流。

3.鼋鼍(yuán tuó):中国神话传说中是指巨鳖和扬子鳄。

4.丈夫:成年男子。

5.方:正。

6.并:靠近。

孔子在吕梁观赏风景,看到有瀑布高四十仞,水流湍急回旋达九十里,鱼鳖不敢渡过,鼋鼍不敢停留。有一男子,正要从那里横渡。孔子派弟子靠近高崖阻止他,说:"此处瀑布高达四十仞,水流湍急回旋达九十里,鱼鳖不敢渡过,鼋鼍不敢停留,料想很难横渡过去的!"那男子毫不在意,于是渡水上岸。孔子问他:"你有什么技巧吗?还是有什么道术?能够进入危险的地方并轻松地出来的原因,是什么呢?"那男子说:"我刚开始进入水中的时候,先是靠尽心竭力和坚定的意志;我出水的时候,还是靠着尽心竭力和坚定的意志。忠、信把我的身体置于洪水波浪之上,我不敢有任何的私心杂念。这就是我能够轻松地出入于湍急水流中的原因。"孔子对他的弟子说:"瀑布尚且能够凭着忠信来亲临它,何况与人交往呢?"

阅读下面的文言文,完成10~14题。

孔子观于吕梁,悬水四十仞,圜流九十里,鱼鳖不能过,鼋鼍〔注〕不敢居。有一丈夫,方将涉之。孔子使人并崖而止之曰:"此悬水四十仞,圜流九十里,鱼鳖不敢过,鼋鼍不敢居,意者难可济也!"丈夫不以错意,遂渡而出。孔子问:"子巧乎?且有道术乎?所以能入而出者何也?"丈夫曰:"始吾入,先以忠、信;吾之出也,又从以忠、信。忠、信错吾躯于波流,而吾不敢用私。吾所以能入而复出也。"孔子谓弟子曰:"水而尚可以忠信而身亲之,况于人乎?"

13.(1)鱼鳖不敢渡过,鼋鼍不敢停留,料想很难横渡过去的!

(“居”“意者”“济”各1分,句意1分)

子路盛服而见孔子孔子曰由是襜襜者何也今若衣服甚盛颜色充盈天下谁肯加若者哉 子路趋而出,改服而入。孔子曰:"由,记之:奋于言者,华也;奋于行者,伐也。君子知之为知之,不知为不知,言之要也;能之为能,不能为不能,行之至也。言要则知,行要则仁。既知且仁,夫有何加矣哉?"

1.襜襜:chān,摇动貌或盛装貌。

2.颜色:脸上的表情,神态。

3.趋:快走。

4.知:明智。

10. A【解析】“子路盛服/而见孔子”断句错误,“盛服”修饰的对象是“见”,中间不可断开,排除B、D项;“颜色充盈天下/谁肯加若者哉”断句错误,“颜色充盈”是指子路的神色骄傲满足,“颜色充盈天下”不合逻辑,据此排除C、D项。

①面容;面色。《礼记·玉藻》:“凡祭,容貌顔色,如见所祭者。”南朝梁江淹《古离别》诗:“愿一见颜色,不异琼树枝。”清黄遵宪《今别离》诗:“揽镜妾自照,顔色桃花红。”曹禺《雷雨》第四幕:“颜色惨白,鬓发湿漉漉的。”

②表情;神色。《论语·泰伯》:“正颜色,斯近信矣。”《新唐书·韦思谦传》:“性謇谔,颜色庄重,不可犯。见王公,未尝屈礼。”朱自清《执政府大屠杀记》:“他们都背着枪,悠然的站着,毫无紧张的颜色。”

③姿色。《墨子·尚贤中》:“不论贵富,不嬖颜色。”前蜀贯休《偶作》诗之五:“君不见西施绿珠顔色可倾国,乐极悲来留不得。”《儒林外史》第二六回:“因他有几分顔色,从十七岁上就卖与北门桥来家做小。”

④面子;光彩。三国魏曹植《艳歌》:“长者赐顔色,泰山可动移。”《醒世恒言·杜子春三入长安》:“那些亲眷们一向讪笑杜子春这个败子,岂知还有发迹之日。这些时见了那首感怀诗,老大的好没颜色。”朱自清《桨声灯影里的秦淮河》:“使我们觉得我们的船和船里的我们,在桥下过去时,真是太无颜色了。”

的含义

⑤色彩。唐杜甫《花底》诗:“深知好颜色,莫作委泥沙。”《水浒传》第一〇三回:“张世开嫌那段颜色不好,尺头又短,花样又是旧的。”巴金《春天里的秋天》二:“你看,颜色和血一样,多鲜艳。”

⑥指尊严。《吕氏春秋·勿躬》:“蚤入晏出,犯君颜色,进谏必忠,不辟死亡。”汉刘向《九叹·怨思》:“犯顔色而触谏兮,反蒙辜而被疑。”宋苏舜钦《答韩持国书》:“昨在京师官时,不敢犯人顔色,不敢议论时事,随众上下,心志蟠屈不开,固亦极矣!”

⑦借指头。唐白居易《胶漆契》诗:“陋巷饥寒士,出门甚栖栖。虽然志气高,岂免顔色低。”胡适《吴敬梓年谱》:“昔之列戟鸣珂,加以紫标黄榜,莫不低其颜色,增以凄怆。”

⑧指显示利害的脸色或行动。沙江《防空》:“愚生先生从那时起勃发了雄心,总想拿点颜色给他的仇家看看。”杨朔《渔笛》:“姓宋的那穷鬼敢沾你一沾,我不给你们点颜色看才怪。”亦指本领。鲁迅《花边文学·点句的难》:“标点古文真是一种试金石,只消几点几圈,就把真颜色显出来了。’

⑨颜料或染料。如:彩印厂的仓库里,各种颜色都有的。

子路盛服而见孔子孔子曰由是襜襜者何也今若衣服甚盛颜色充盈天下谁肯加若者哉 子路趋而出,改服而入。孔子曰:"由,记之:奋于言者,华也;奋于行者,伐也。君子知之为知之,不知为不知,言之要也;能之为能,不能为不能,行之至也。言要则知,行要则仁。既知且仁,夫有何加矣哉?"

子路衣着华丽去见孔子。孔子说:“仲由,为何穿着这样华丽?现在你穿着非常华丽的衣服,脸上流露出满足的神色,这样天下的人谁还愿意帮助你提高呢?”子路快步走出去,改换服装进来。孔子说:“仲由,记住:在说话方面奋力表现的人,往往华而不实;在行动方面奋力表现的人,总是自我夸耀。君子(对于任何事物)懂了就是懂了,不懂就是不懂,这是说话的要领;能做就是能做,不能做就是不能做,这是行动的要领。说话有要领就明智,行动有要领就是仁德。既明智又有仁德,那还有什么要提高的呢?”

1.襜襜:chān,摇动貌或盛装貌。

2.颜色:脸上的表情,神态。

3.趋:快走。

4.知:明智。

13.(2)“奋”“华”“伐”各1分,句意1分,“奋”理解为“施展、表现、发挥”等意思亦可。

子路问孔子曰:"君子亦有忧乎?"孔子曰:"无也。君子之修其行,未得,则乐其意;既已得,又乐其知。是以有终身之乐,无一日之忧。小人则不然。其未之得,则忧不得;既已得之,又恐失之。是以有终身之忧,无一日之乐也。"

子路问孔子:"君子也有忧愁吗?"孔子说:"没有。君子修炼自己的品行,没有收获时,以所追求的心意为乐;已有收获后,以自己的智慧为乐。所以一辈子都高兴,没有哪一天是忧愁的。小人就不这样了。他没有得到官位的时候,就为得不到而忧愁;他已经得到了,又担心失掉官位。所以一辈子都在忧愁,没有一天是快乐的。"

孔子见荣启期,衣鹿皮裘,鼓瑟而歌。孔子问曰:“先生何乐也?”对曰:“吾乐甚多。天生万物,唯人为贵,吾既已得为人,是一乐也;人以男为贵,吾既已得为男,是二乐也;人生不免襁褓,吾年已九十五,是三乐也。夫贫者,士之常也,死者,民之终也。处常待终,当何忧乎?”

(节选自刘向《说苑·杂言》)

孔子见到荣启期身穿鹿皮做的衣服,弹着瑟唱歌。孔子问他:"先生为何这样高兴?"荣启期回答说:"我高兴的事很多。大自然生育万物,只有人最为高贵,我能够成为人,这是第一件快乐的事;人以男子为高贵,我能够成为男子,这是第二件快乐的事;有人生来便死于襁褓之中,我已活了九十五岁,这是第三件快乐的事。至于贫穷,是士人的正常情况,死亡,是人的自然归宿。我处于正常情况之中,等待自然的归宿,还有什么可忧虑的呢?"

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A."方将涉之"与"方六七十"(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)两句中的"方"字含义不同。B."孔子使人并崖而止之"与"并虫亦不能捉矣"(《促织》)两句中的"并"字含义不同。C."言要则知"与"失其所与,不知"(《烛之武退秦师》)两句中的"知"字含义相同。 D."士之常也"与"圣人无常师"(《师说》)两句中的"常"字含义相同。

D【解析】D项两句中的"常"字含义不同。前者意思是"常态",后者意思是"固定的"。A项两个"方"字分别是"正""方圆"的意思。B项的两个"并"字分别是"靠近""连、竟然"的意思。C项两个"知"字都是"明智"的意思。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)A.孔子看到男子能够深人危险的地方并轻松出来,问起缘故,男子说依靠忠信和排除私心杂念,孔子教育弟子与人交往也应如此。B.孔子认为君子应该低调而谦逊,任何言行都要实事求是,他对子路穿着华丽的服饰表示了不满,子路就赶紧改换了自己的服饰。C.孔子对子路说,君子注重修炼自己的品行,没有收获时,以所追求的心意为乐;有了收获以后,以拥有智慧为乐,所以一生无忧。D.孔子问荣启期为何高兴,荣启期回答自己能够成为人并且身为高贵的男子,还非常长寿,并且免于贫穷,因此没什么可忧虑的。

D【解析】“并且免于贫穷”错误,他说自己“处常待终”,意思是“我处于正常情况之中(贫穷),等待自然的归宿(死亡)”,所以荣启期并没有免于贫穷,文中“鹿皮裘”是一种简陋的裘服,是隐士或丧服用衣,并非指其生活富裕。

14.这几则故事反映出孔子怎样的特点?请简要概括。(3分)

①虚心求教。 ②循循善诱。 ③乐观积极。

④善于思考。 ⑤为人良善。

(每点1分,答出三点,意思对即可,若答"修炼品行"不给分)

古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首元曲,完成15~16题。

〔中吕〕普天乐(节选) 张养浩

折腰①惭,迎尘拜②。槐根梦③觉,苦尽甘来。花也喜欢,山也相爱,万古东篱天留在,做高人轮到吾侪。山妻稚子,团栾④笑语,其乐无涯。

[注]①折腰:指陶潜曾叹:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪。”②迎尘拜:《晋书》记载,潘岳谄附贾谧,每候其出,辄望尘而拜。③槐根梦:《南柯太守传》载,淳于棼饮酒古槐树下,醉后入梦,享尽富贵荣华。醒后见槐下有一大蚁穴,即梦中的槐安国。④团栾:团圆。

15.下列对这首曲的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A.槐根梦醒,本指梦中荣华富贵之甘尽,诗人却反用其意,以告别官场为苦尽。 B."花也喜欢,山也相爱",运用拟人修辞,写出花与山之间相亲相爱之意趣。 C."做高人轮到吾侪"暗含"终于轮到我辈"之欣喜,足可见诗人对隐居之向往。 D.家人团聚、笑语嫣然之乐,与开头所写的逢迎之苦、折腰之惭形成鲜明的对比。

B【解析】"写出花与山之间相亲相爱之意趣"理解错误,这句话表达的是人与花、人与山相亲相爱、互相喜欢。

16.如何理解“万古东篱天留在”的意思?这句话有何作用?(6分)

意思:上天还(为我)留着陶渊明那样的隐居之所。(2分)

作用:

①内容上:使用"东篱"的典故,含蓄地表明自己和陶渊明一样有高洁的操守与志向。"天留"运用拟人,写出天之多情,特为诗人留下隐逸之所,含蓄地抒发作者见到居所的欣喜庆幸。(2分)②结构上:呼应开篇"折腰"之典故,又为下文写归隐后的团聚之乐做了铺垫。(2分)(每点2分;第①点中若只答出"用典""拟人",并未分析其作用,不得分)

〔中吕〕普天乐 张养浩

折腰惭,迎尘拜。槐根梦觉,苦尽甘来。花也喜欢,山也相爱,万古东篱天留在,做高人轮到吾侪。山妻稚子,团栾笑语,其乐无涯。

看了些荣枯,经了些成败。子猷兴尽,元亮归来。把翠竹栽,黄茅盖,你便占尽白云无人怪。早子收心波竹杖芒鞋,游山玩水,吟风弄月,其乐无涯。

子猷,即王徽之。《晋书·王徽之传》:“尝居山阴,夜雪初霁,月色清朗,四望皓然……忽忉戴逵,逵时在剡,便夜乘小舟诣之,经宿方至,造门不前而返。人问其故,徽之曰:‘本乘兴而来,兴尽而返,何必见安道(逵)耶?’”。

辛弃疾《贺新郎》:“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略相似。”这里是化用他的语意。

名篇名句默写(本题共1小题,6分)

(1)魏征在《谏太宗十思疏》中善用对比,其中将竭诚待人和轻视他人产生的不同后果进行对比的句子是:“__________,____________。”(2)柳宗元在《种树郭橐驼驼传》中高度概括种树时、种树后正确做法的句子是:“__________,____________。”(3)古诗文中常出现“黄花”这一意象,古人或借其形容女子的容颜,或借其描绘秋天景象。比如:“_________,__________。”

(1)竭诚则胡越为一体 傲物则骨肉为行路

(2)其莳也若子 其置也若弃

(3)满地黄花堆积 憔悴损/帘卷西风 人比黄花瘦/碧云天 黄花地(此题为开放性试题)

语言文字运用 I

(本题共2小题,7分)

A 截止11月11日,我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次,覆盖人群达13.4亿人次。其中完成全程接种的是12.7亿,覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.5%和90.26%,接种总数在全球 ① 。也要看到,我国80岁以上老年人的全程接种率为65.7%,加强针接种率为40%,对于老年人及其他高危人群而言,提高疫苗接种率 ② ,这关乎人民群众生命安全,不能拖延。

……

新冠病毒不断变异,我们必须以不变应万变。不变的是推进疫苗接种的耐心,通过制定方案,科学指导各地继续采取多样化的服务措施。打消相关群体后顾之忧,自觉自愿参与疫苗接种,以每个人每一剂次的接种为"免疫长城"添砖加瓦,让“应接尽接”尽早成为现实。不变的是科技攻关的恒心,发挥制度优势, ③ ,久久为功,助力疫苗研发早日取得突破,必将为亿万人民筑起更为强大的免疫屏障。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

①名列前茅(首屈一指、遥遥领先)

②势在必行(迫在眉睫)

③持之以恒(锲而不舍)

(每处1分,如有其他答案符合语境亦可得分)

A 截止11月11日,我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次,覆盖人群达13.4亿人次。其中完成全程接种的是12.7亿,覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.5%和90.26%,接种总数在全球 ① 。也要看到,我国80岁以上老年人的全程接种率为65.7%,加强针接种率为40%,对于老年人及其他高危人群而言,提高疫苗接种率 ② ,这关乎人民群众生命安全,不能拖延。

B 必须看到,我们虽然通过免疫接种获得一定免疫力,但新变异株对这种免疫力的逃选在加强。这也要求我们必须两条腿走路,在科学规范、安全有序开展疫苗接种的同时,加强疫苗研发科技攻关。时下,从单价奥密克戒变异株灭活疫苗,到四价重组蛋白疫苗,再到广谱新冠病毒疫苗,我国正从多条技术路线推进疫苗研发工作,不断提高疫苗的有效性和针对性。

19.文中A、B两处画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

A 截止11月11日,我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次,覆盖人群达13.4亿人次。

B 必须看到,我们虽然通过免疫接种获得一定免疫力,但新变异株对这种免疫力的逃选在加强。

A:截至11月11日,我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次,覆盖人群达13.4亿。("截止"改为"截至"或"截止到";"人群"与"人次"搭配不当,去掉"人次",答"覆盖人数达13.4亿"亦可。各1分)

B:必须看到,虽然我们通过免疫接种获得一定免疫力,但新变异株对这种免疫力的逃逸能力在加强。("我们"与"虽然"对调;"逃逸加强"改为"逃逸能力加强"。各1分)

19.文中A、B两处画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,13分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

春天的桂林,多雨。烟雨中的山水最为迷人。

清晨,微风细雨中乘着一条小船游漓江,细雨落在身上,分不清是雨还是雾,空气清新如甘泉。青山如黛,江水如蓝。山都不高,也不陡峭,有的如小鹿,似碧螺,有的如蘑菇端坐在漓江之畔。山水青翠,令人神清气爽。想起诗人韩愈的诗:江作青罗带,山如碧玉簪。

20.请从修辞的角度赏析文中画波浪线的句子。(4分)

①对偶。“青山如黛,江水如蓝”,句式对称,语言凝练,富有节奏感。 ②比喻。“黛”“蓝”运用比喻,生动形象地表现了山、水的颜色;“如小鹿,似碧螺,……如蘑菇”运用比喻,生动形象地表现了山的小巧精致和形态的多样。以上所用比喻均表达了喜爱之情。 ③拟人。“端坐”赋予山以人的动作,写出了山不高不陡的安稳姿态,富有意趣。(每点2分,答出两点即可,第②点举一例即可)

水边多凤尾竹,随着微风摇曳着身姿,在碧波中照影儿。江边停着一张竹排,① ,一口一口悠闲地抽烟,竹排的另一边蹲着两只褐色的鸬鹚,静静地望着江水发呆。渔翁将长竹竿伸向鸬鹚,它们就一头扎进清凌凌的江水里,不一会又游回来了,② ,渔翁拿出一个竹篓,一手抓住它的脖子,它乖乖地将小鱼吐进竹篓里。鸬鹚神奇的本领,让孩子们看得出神。

乘着小船沿漓江顺流而下,孩子们每人手里一支水枪,③ ,笑声与水声也打成一片。

21.第三段中“一口一口”“一头”“不一会”分别有怎样的表达效果?(3分)

①"一口一口"突出渔翁的悠闲、从容。②"一头"突出鸬鹚听从指挥,动作迅猛。③"不一会"突出鸬鹚捕鱼速度快、技术高超。(每点1分)

水边多凤尾竹,随着微风摇曳着身姿,在碧波中照影儿。江边停着一张竹排,① ,一口一口悠闲地抽烟,竹排的另一边蹲着两只褐色的鸬鹚,静静地望着江水发呆。渔翁将长竹竿伸向鸬鹚,它们就一头扎进清凌凌的江水里,不一会又游回来了,② ,渔翁拿出一个竹篓,一手抓住它的脖子,它乖乖地将小鱼吐进竹篓里。鸬鹚神奇的本领,让孩子们看得出神。

乘着小船沿漓江顺流而下,孩子们每人手里一支水枪,③ ,笑声与水声也打成一片。

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

①竹排的一边蹲着渔翁(一边有个渔翁)

②嘴里叼着(一条/几条)小鱼

③忙着互相打水仗(每处2分,意思对即可)

写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

从2012年开始,党的全国代表大会报告的收尾处,都会专门设置一个寄语青年的段落。二十大报告的倒数第二段,号召广大青年“怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”。

最新一批成长起来的青年是00后,这是伴随着中国加入世界贸易组织、经济高速发展进程成长起来的一代青年。整体而言,他们成长于较80后、90后更为优越的时代背景和家庭环境之中。那么,为什么在物质生活已很丰裕的今天,仍然强调青年要“能吃苦”?青年该吃怎样的苦才更有意义呢?

前进中学团委将组织以“丰裕时代中的‘吃苦’”为话题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【立意指导】

材料包含三层意思:

一个是号召青年吃苦;

一个是吃什么样的苦;

一个是探讨在物质生活已很丰裕的今天,为什么要让青年吃苦。

即分析吃苦的背景、原因、目的、价值、意义等。

关于为什么吃苦,我们可以从以下角度进行思考:

吃苦是中华民族的传统美德;

艰难困苦,玉汝于成,吃苦可以让人变得更优秀;

如今号召青年吃苦是培养他们居安思危的精神,对风险做好应对的充分思想准备,这样事到临头,才能保持定力。

对于吃什么样的苦,可论述在物质比较丰裕的年代,青年更应该吃的可能不再是物质、经济方面的苦,而是学业之苦、创业之苦、攻坚克难之苦等等。

另外,还可展开辩证思考,吃苦不等于自找苦吃,我们不能刻意地讴歌和美化苦难,也不能人为地制造苦难,否则可能事倍功半。

参考立意:

①丰裕中提倡吃苦,实乃居安思危;

②丰裕中缺少坎坷,提倡吃苦是一种准备;

③新青年,当吃精神之苦,锤炼心性;

④丰裕磨平棱角,吃苦锻造精神。

2023年

辽宁省名校联盟高三3月联考

2023.3.7

现代文阅读 I

(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

网络文学的线上批评与线下批评的区别在于以下几方面。

一是线上批评是在网络界面上,呈现出经过审核的内容,凡是注册登录的读者都可以看到。界面内实际上形成一个开放的评论空间,作者与读者之间、读者与读者之间、不同作者之间都能够互动。(1A)互联网技术的分页功能使得整个评论区仿佛一个"瀑布流",可以向下无限滚动,自动形成了不同的"对话框"。而线下批评更多依赖评论者的自我操作,作者和读者不容易进行交流。

二是评论者的身份差异决定了评论内容的差异。线上批评多为即兴式批评,批评者探讨作品中的某个细节,针对其他读者提出的问题发表不同观点、意见,也有吐槽、发泄甚至对骂的内容。这种即兴式批评往往表现出强烈的情绪性和感性色彩,多是口语化表达。(2A)而线下批评往往是专业人员的批评,大多追求学理性和逻辑性,与个人所从事的专业工作或兴趣相关,有专业性要求。(1B)

三是对适配人群的传播影响力不同。线上批评由于积聚在特定人群的公共空间中,极易受到关注,也容易激发当事者和周边人员参与讨论的情绪;同时在技术的协助下,可以转发、推广和分销相关内容,使其影响力呈几何级增长。(1C)而传统的线下批评则受众量少,多在专业小圈子内传播。即便发在纸媒上,阅读人群也不一定很多,所以很难影响到创作者和他们的粉丝。(2B)

A 在实际运行过程中,网络文学的线上批评和线下批评分野较大,甚至形成了激烈的对立。从网络文学整体生态而言,需要建立一种平等、协商的对话机制,以促进网络文学批评的健康发展。

(摘编自吴长青《构建网络文学批评融合发展机制)

线下批评认为线上批评太随意,口水化,质量不高,批评是无力的;线上批评认为线下批评者与网络文学作品之间处于隔膜的状态,不足以形成相互对话的可能,批评是无效的。

材料二:

当下网络文学评论存在"两多两少"的问题。"两多两少",即外部研究多、内部研究少,评论现象多、评论作品少。一方面,由于制约网络文学的要素众多,网络文学评论成了一个"跨界"的交叉学科。学界和业界普遍认为网络文学的评价体系和标准还没有建立起来,需要从其他领域调用理论资源,因此网络中的文学空间成了多种社科理论的实验性"靶场"。于是,传播接受、影视改编、版权保护,以及与网络游戏之间的关系等"大问题"纷纷成为被着力研究的范畴和对象。但是,这些研究没有切入文本内部,从根本上说是"外部研究";相较而言,集中对网络文学的语言形式、结构、技巧、方法等"小问题"进行"内部研究"的文章占比很小,尤其是在这方面缺少一些重头成果。(3B)

另一方面,与传统文学偏于冷寂不同,网络文学现场非常活跃,加之网络传播的特性,时时会出现一些异乎寻常的特殊现象;又由于网络文学与社会流行风尚存在紧密关系,常能创造网络舆论热点。这些现象非常容易引起评论的注意。与对这些现象的评论相比,海量的作品能够纳入批评视野的却少之又少。(2C)

网络小说之所以能够被广大读者喜欢,是因为它们能够在以音视频为传播特色的互联网上继续发挥文学的功能,而不是可以作为IP改编的对象。因此,网络文学评论首先要从网络文学作品的文学身份入手加以研究和批评。(3B)

网络文学不同于学科理论体系已经非常完善的传统文学,需要创建新的评价体系和标准,要能够客观、理性、有效地评价一部作品的审美意义和主题价值,并有益于提升作者的创作能力和读者的审美水平。 B 网络文学评论既要“抓大”,也不能“放小”,否则将陷入无力和无效的窘境。

(摘编自柳锣《网络文学评论抓"大"也不能放"小"》)

线下批评认为线上批评太随意,口水化,质量不高,批评是无力的;线上批评认为线下批评者与网络文学作品之间处于隔膜的状态,不足以形成相互对话的可能,批评是无效的。

材料三:

整体而言,网络文学是一种俗文学。它通俗易懂、浅白明快,容易为普通读者所接受。线上批评是对网络文学作品直接而迅速的一种反应,它已经成为线上阅读的一部分,大大增强了网络文学用户的“黏性”。因此,线上批评的作用无可替代。(2D)但正如有的学者指出的“网络文学具有多维‘学科融合’特质,也导致了学科归属的模糊性与研究范式的复杂性”,学科归属的多维融合性和研究的复杂性揭示了网络文学本身的复杂性。如此复杂的对象,当然需要非常专业的线下批评,特别是专家学者批评进行的深入剖析的批评。(3C)这是由阅读的直观感悟所激发的线上批评所不能胜任的。线上、线下两种批评具备不同的社会功能,这些功能都是不可或缺的,也是彼此不能替代的。(2D)

(摘编自周兴杰《网络文学批评形态的区隔与和融》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )

C【解析】"因积聚于特定公共空间"与"影响力几何级增长"因果关系不成立,原文是"在技术的协助下,可以转发、推广和分销相关内容,使其影响力呈几何级增长"。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )A.线上批评多为即兴式、局部式批评,还有吐槽、发泄甚至对骂的内容,这与评论者的文学修养差、性格情绪化密切相关。B.传统的线下批评虽然受众量少,大部分在专业小圈子内传播,但如能发表在网络界面上,也会在粉丝中产生极大影响。C.网络文学现场的活跃与网络传播的特性,导致一些特殊现象的产生,人们纷纷针对现象进行评论,不再评论作品本身。D.线上批评对网络文学作品的反应直接而迅速,大大增强了网络文学用户的"黏性",线上批评的社会功能无可替代。

D【解析】A项,“与评论者的文学修养差、性格情绪化密切相关”于文无据。B项,“但如能发表在网络界面上,也会在粉丝中产生极大影响”推论过于绝对,因为网友们具有情绪化、非专业化的特点,未必能接受线下批评理性化、专业化的表达。C项,“不再评论作品本身”与原文不符,原文是“海量的作品能够纳人批评视野的却少之又少”,“少”不等于不评论。

3.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是( )A.材料一先介绍线上线下文学批评在作者与读者交流、评论内容、对适配人群的传播影响力等方面的差异,后描绘二者融合的蓝图。B.材料二认为应加大对网络文学语言、形式等“小问题”进行“内部研究”文章的占比,因为网络小说的文学的功能更为重要。C.材料三说网络文学有“学科融合”特质,意在引出“网络文学需要专业的线下批评”,与材料二说网络文学“跨界”的作用相同。D.材料一、材料三比较线上批评与线下批评的区别,材料二指出线上批评存在的问题,三则材料论述重点不同,但有些观点一致。

D【解析】A项,"后描绘二者融合的蓝图"无中生有。B项,"因为网络小说的文学的功能更为重要"曲解文意,原文是"首先要从网络文学作品的文学身份入手","首先"不等于"更重要",原文并没有比较文学功能与其他功能谁更重要。C项,"与材料二说网络文学'跨界'的作用相同"偷换概念,材料二说的是"网络文学评论成了一个'跨界'的交叉学科"。

4.下面这段文字适合插人材料A、B哪句话之后作为论据?请结合A、B两句话的观点加以说明。(4分)

线下批评认为线上批评太随意,口水化,质量不高,批评是无力的;线上批评认为线下批评者与网络文学作品之间处于隔膜的状态,不足以形成相互对话的可能,批评是无效的。

①适合插人A句后做论据。因为A句谈的是"线上批评和线下批评形成了激烈的对立",而所给文字叙述的正是二者互相批评、互相对立的现象。

②B句谈的是网络文学评论由于"抓大放小"导致的批评"无力无效"问题,所给文字虽有"无力无效",却不是"抓大放小"造成的。

(每点2分)

5.为了促进网络文学批评的健康发展,请结合材料内容,为网络文学的线下批评者提出建议。(6分)

①积极参与线上活动,多与作者、其他读者交流;将专业性批评发表于网络空间,形成更大的影响力。

②不能排斥线上批评甚至与之对立,而要平等看待,与之协商对话。

③积极参与网络文学的评价体系和标准的建立,形成自己领域的理论。

④网络文学评论首先要从网络文学作品的文学身份人手加以研究和批评,"大""小"一起抓。

⑤线下批评者还应继续开展专业而深人的线下批评,让线下批评发挥出不可或缺、不可替代的社会功用。

(每点2分,答出三点即可)

材料一

材料一

材料二

材料二

材料三

现代文阅读 Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

磨庄的告别(节选) 王良瑛

家里来了一位不速之客。

倒也算不上"客",是葛子。

葛子预先没打招呼,径直把车停在了莫三坡大门口。莫三坡当时刚抽过一支烟,仰在沙发上迷糊,见到葛子一激灵。想到葛子电话里的云山雾罩,癞蛤蟆趴到脚面子上,不咬人恶心人。村子目前挺安静,千万莫把水搅混了。就手摁响了电话,喊来了莫清明。

葛子没言语,一直站在那里刷手机,刷完了又绕圆饭桌转了一圈儿,才说:“十三爷,这些天,关于咱磨庄搬迁的事,我们想了、做了许多事,来跟您老沟通沟通。”

莫三坡不屑一顾,心里说,你王八羔子"考察论证"明白了?

葛子说:"您知道,北京有个全聚德。"

莫三坡说:"不知道。"

葛子说:“是饭店,年代悠久,以烤鸭闻名。别的店鸭子烤得好不好?再好,少有人光顾,单认这个全聚德。为啥?品牌叫响。”

莫三坡愣怔。

葛子说:"天津有家狗不理,卖包子。"

莫三坡说:"听说了,没吃过。"

葛子说:"包子一咬一兜油,肥而不腻。也是几百年的老店,也是全国都有连锁店,顾客盈门。"

莫三坡心里话,王八羔子尽往鼻子上了说。

葛子说:"就连一个小小的永和豆浆快餐店,大小城市比比皆是,店名的四个字都一模一样,若字体不同,假冒,没人理。"

莫三坡心里话,王八羔子说天书。

葛子来回走着,打着手势。王八羔子在演电视剧了,莫三坡越发不理会。

葛子更加滔滔不绝:“上面说的是吃。喝也同样。杭州龙井茶,号称乾隆皇帝喝过的,别的绿茶不比龙井差,对不起,我就认龙井。外国饮料?我就认可口可乐、红牛。穿也同样,药店也同样……”

王八羔子不着边际了,是不是发神经?

葛子提过来一个文件箱,打开,拿出一摞图片,在饭桌上一张张展开来:布满奇石的磨山,飘着"雪花"的石磨,焦黄的锅盔,褐色的烧鸡……最引人注目的是街心的那棵古槐,古槐下那盘特别大的老磨。

莫三坡和莫清明面面相觑,猜不透王八羔子什么时候拍摄,更猜不透王八羔子葫芦里装的什么药。

葛子亮出了底牌:“我前面说了一大通,概括起来不过两个字,品牌。”葛子说,产品必须创品牌;要创出品牌保住品牌,一是靠质量,二是要注册。因此咱要注册,注册莫家石磨,莫家锅盔,注册了才是自己的。我注册了你再做,对不起,侵权;愿意做,欢迎,但必须挂上我注册的商标,做我们的连锁店。葛子说,不光注册石磨注册锅盔,还要注册茶叶。磨庄搬迁,腾出的土地与外村的耕地连成片,正好,建成千亩茶园,注册一个“北极干烘”——整个中国由此往北的气候不再适合茶树的生长,磨山就是最北端的产茶地。葛子说,开阔的细沙滩,不能再枉费着,建展示厅,建销售点,建餐馆,集游乐餐饮于一体。把凿石磨、磨面粉、压锅盔、烤烧鸡全过程演示,供游人参观。至于街心的古槐老磨,系历史文化遗产,表明了莫家,也是中国农村演进的缩影,申请保护,供游人温习过去,展望未来。总而言之,锅盔照常做,做得更好;钱照常赚,赚得更多。十三爷当年带领磨庄人从石头里钻出来,做锅盔、烤烧鸡,功莫大焉。可还得像蠽蟉鬼〔注〕那样冲破裹在身上的那层硬壳,脱出来,能飞能叫,以新的面貌展现于世才好。

葛子还说了一些什么股呀,什么率呀,什么比呀,头头是道汤水不漏,莫三坡虽是似懂非懂,却渐渐折服了。二三十年来好像今日才认识这个王八羔子,禁不住喃喃地感慨了一句:"羔子,你哪来的气量!"

葛子居然笑了笑:"十三爷,葛子实言相告,我一个人的气量不够,还有一位高人,一位投资者——"

葛子扎扎实实地说出了一个名字:莫清峰。

莫三坡惊得眼直瞪,又似受了重重一击。儿子清峰吗?也成王八羔子了?可是一丝一毫没透露呀!

葛子从莫清明那里进入了磨庄微信群。晚间即在群里发了视频:

我是莫海伦,原名莫宗海,小名葛子,外名泥鳅,省财政大学毕业。今天,我,也代表我清峰叔,和乡亲们说说话,说说咱们磨庄的搬迁,磨庄的前途……

他讲了对磨庄前景的设计,跟莫三坡和莫清明讲过的,而且更详细。最后还来了几句鼓舞人心的话:"挺起胸往前走,磨庄人往后的日子,杠杠的!"

葛子赚得了玫瑰、鲜花、拇指、抱拳。

晚上,莫三坡终于接到了儿子的电话。

莫三坡半悬空里来了一句:"你和葛子王八羔子合伙鼓捣的什么名堂?"

莫清峰不惊不乍:"他告诉您啦?仅仅多一个投资项目是了,搞总的谋划,具体还得由您和我清明哥打理。"

却是一记重锤击在莫三坡心上,他猛地醒悟:是叫我给他们打工呀!

莫三坡骂一声,怒冲冲摁死了电话。

周传林来电话了。一听莫三坡喘气呼呼响,对答不着调,问他:“哥在和谁赌气?”

莫三坡便把葛子和儿子合谋鼓捣的关于磨庄的这事那事说了一通。不料周传林一听竟一阵畅笑:"天上掉下来的馅饼呀,烧香拜佛,哪里寻去!老哥您舍不下锅盔产业链,年轻人知识广博想得开阔,把哥您心里多少天的郁结解开了。"便一条一条讲了道理,莫三坡同样懂又不懂的。但他相信既是周传林所说,大致不会错,因为他"有脑子",于是心也慢慢平稳下来。

(有删改)

[注]蠽蟉(jié liú)鬼:蝉的幼虫。

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)A.小说描写的是对于磨庄搬迁一事,以葛子和莫清峰为代表的年轻人同莫三坡等人观念上的冲突,是新时代新农村建设的一个缩影。B."村子目前挺安静,千万莫把水搅混了"是莫三坡对形势的判断,但人们点赞葛子说明莫三坡的判断不准,村民们对改革的接受程度并不低。C."说天书""演电视剧""越发不理会"不着边际""发神经"等,反映出莫三坡对新事物的陌生与隔阂,说明他已成为这个时代的落伍者。D."合伙鼓捣的什么名堂""叫我给他们打工呀",说明莫三坡心理的阴暗和自私,他不理解年轻人的魄力和眼光,不愿意为他们提供施展拳脚的舞台。

D【解析】"心理的阴暗和自私"错,莫三坡只是不能理解年轻人的做法,他也是关心磨庄发展的人,谈不到阴暗和自私。

7.下列对本文艺术特点的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)A.文章既写了告别,也写了许多许多无法告别的东西,比如老槐树、石磨、村子周围的土地等,丰富了内蕴、深化了主题。B.莫清峰的直接出场在文中虽然极短,但他和父亲的交谈、葛子和周传林对他的夸赞,都突出了他有气魄有能力的特征。C.葛子的形象主要是通过语言、动作、神态描写塑造的,莫三坡视角与周传林视角中的葛子互相呼应,使人物形象更立体完整。D.葛子"蠽蟉鬼""功莫大焉"等语言既具有地方特色,又夹杂书面语,符合年轻人出生于本土、又受过高等教育的经历。

B【解析】"莫清峰的直接出场"分析错误,莫清峰在文中并未直接出场。

8.请结合文章谈谈题目"磨庄的告别"包含哪些含义?(4分)

①指磨庄要搬迁,村庄要告别原址。

②指磨庄要告别从前的传统道路,以全新的文化模式迎接今后的经济发展,以新的面貌展现于世。

③指磨庄人要告别从前的老观念,要接受新事物。

(每点2分,答出两点即可)

9.文章写"葛子亮出了底牌"一段有何作用?请简要分析。(6分)

①形象上,这一段详细地展现出葛子"考察论证"后的方案,说明他见多识广、有头脑,也说明他对村庄的发展尽心尽力、热情十足。

②情节上,这是莫三坡对葛子态度转变的关键,呼应上文关于吃、喝等名牌的铺垫,同时为下文葛子在微信群里得到人们的认可做了充分的铺垫,使情节合理。

③主题上,彰显了变革时代要在继承中创新,在发展中保护传统的主题。(或"彰显了面对新形势要勇于摆脱旧观念、旧方法的束缚,才能迎来新生的主题")

(每点2分,意思对即可,若答出"内容上——创品牌等创新改革"酌情给1~2分)

文言文阅读

(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

孔子观于吕梁,悬水四十仞,圜流九十里,鱼鳖不能过,鼋鼍〔注〕不敢居。有一丈夫,方将涉之。孔子使人并崖而止之曰:"此悬水四十仞,圜流九十里,鱼鳖不敢过,鼋鼍不敢居,意者难可济也!"丈夫不以错意,遂渡而出。孔子问:"子巧乎?且有道术乎?所以能入而出者何也?"丈夫曰:"始吾入,先以忠、信;吾之出也,又从以忠、信。忠、信错吾躯于波流,而吾不敢用私。吾所以能入而复出也。"孔子谓弟子曰:"水而尚可以忠信而身亲之,况于人乎?"

1.悬水:瀑布。

2.圜(huán)流:漩涡急流。

3.鼋鼍(yuán tuó):中国神话传说中是指巨鳖和扬子鳄。

4.丈夫:成年男子。

5.方:正。

6.并:靠近。

孔子在吕梁观赏风景,看到有瀑布高四十仞,水流湍急回旋达九十里,鱼鳖不敢渡过,鼋鼍不敢停留。有一男子,正要从那里横渡。孔子派弟子靠近高崖阻止他,说:"此处瀑布高达四十仞,水流湍急回旋达九十里,鱼鳖不敢渡过,鼋鼍不敢停留,料想很难横渡过去的!"那男子毫不在意,于是渡水上岸。孔子问他:"你有什么技巧吗?还是有什么道术?能够进入危险的地方并轻松地出来的原因,是什么呢?"那男子说:"我刚开始进入水中的时候,先是靠尽心竭力和坚定的意志;我出水的时候,还是靠着尽心竭力和坚定的意志。忠、信把我的身体置于洪水波浪之上,我不敢有任何的私心杂念。这就是我能够轻松地出入于湍急水流中的原因。"孔子对他的弟子说:"瀑布尚且能够凭着忠信来亲临它,何况与人交往呢?"

阅读下面的文言文,完成10~14题。

孔子观于吕梁,悬水四十仞,圜流九十里,鱼鳖不能过,鼋鼍〔注〕不敢居。有一丈夫,方将涉之。孔子使人并崖而止之曰:"此悬水四十仞,圜流九十里,鱼鳖不敢过,鼋鼍不敢居,意者难可济也!"丈夫不以错意,遂渡而出。孔子问:"子巧乎?且有道术乎?所以能入而出者何也?"丈夫曰:"始吾入,先以忠、信;吾之出也,又从以忠、信。忠、信错吾躯于波流,而吾不敢用私。吾所以能入而复出也。"孔子谓弟子曰:"水而尚可以忠信而身亲之,况于人乎?"

13.(1)鱼鳖不敢渡过,鼋鼍不敢停留,料想很难横渡过去的!

(“居”“意者”“济”各1分,句意1分)

子路盛服而见孔子孔子曰由是襜襜者何也今若衣服甚盛颜色充盈天下谁肯加若者哉 子路趋而出,改服而入。孔子曰:"由,记之:奋于言者,华也;奋于行者,伐也。君子知之为知之,不知为不知,言之要也;能之为能,不能为不能,行之至也。言要则知,行要则仁。既知且仁,夫有何加矣哉?"

1.襜襜:chān,摇动貌或盛装貌。

2.颜色:脸上的表情,神态。

3.趋:快走。

4.知:明智。

10. A【解析】“子路盛服/而见孔子”断句错误,“盛服”修饰的对象是“见”,中间不可断开,排除B、D项;“颜色充盈天下/谁肯加若者哉”断句错误,“颜色充盈”是指子路的神色骄傲满足,“颜色充盈天下”不合逻辑,据此排除C、D项。

①面容;面色。《礼记·玉藻》:“凡祭,容貌顔色,如见所祭者。”南朝梁江淹《古离别》诗:“愿一见颜色,不异琼树枝。”清黄遵宪《今别离》诗:“揽镜妾自照,顔色桃花红。”曹禺《雷雨》第四幕:“颜色惨白,鬓发湿漉漉的。”

②表情;神色。《论语·泰伯》:“正颜色,斯近信矣。”《新唐书·韦思谦传》:“性謇谔,颜色庄重,不可犯。见王公,未尝屈礼。”朱自清《执政府大屠杀记》:“他们都背着枪,悠然的站着,毫无紧张的颜色。”

③姿色。《墨子·尚贤中》:“不论贵富,不嬖颜色。”前蜀贯休《偶作》诗之五:“君不见西施绿珠顔色可倾国,乐极悲来留不得。”《儒林外史》第二六回:“因他有几分顔色,从十七岁上就卖与北门桥来家做小。”

④面子;光彩。三国魏曹植《艳歌》:“长者赐顔色,泰山可动移。”《醒世恒言·杜子春三入长安》:“那些亲眷们一向讪笑杜子春这个败子,岂知还有发迹之日。这些时见了那首感怀诗,老大的好没颜色。”朱自清《桨声灯影里的秦淮河》:“使我们觉得我们的船和船里的我们,在桥下过去时,真是太无颜色了。”

的含义

⑤色彩。唐杜甫《花底》诗:“深知好颜色,莫作委泥沙。”《水浒传》第一〇三回:“张世开嫌那段颜色不好,尺头又短,花样又是旧的。”巴金《春天里的秋天》二:“你看,颜色和血一样,多鲜艳。”

⑥指尊严。《吕氏春秋·勿躬》:“蚤入晏出,犯君颜色,进谏必忠,不辟死亡。”汉刘向《九叹·怨思》:“犯顔色而触谏兮,反蒙辜而被疑。”宋苏舜钦《答韩持国书》:“昨在京师官时,不敢犯人顔色,不敢议论时事,随众上下,心志蟠屈不开,固亦极矣!”

⑦借指头。唐白居易《胶漆契》诗:“陋巷饥寒士,出门甚栖栖。虽然志气高,岂免顔色低。”胡适《吴敬梓年谱》:“昔之列戟鸣珂,加以紫标黄榜,莫不低其颜色,增以凄怆。”

⑧指显示利害的脸色或行动。沙江《防空》:“愚生先生从那时起勃发了雄心,总想拿点颜色给他的仇家看看。”杨朔《渔笛》:“姓宋的那穷鬼敢沾你一沾,我不给你们点颜色看才怪。”亦指本领。鲁迅《花边文学·点句的难》:“标点古文真是一种试金石,只消几点几圈,就把真颜色显出来了。’

⑨颜料或染料。如:彩印厂的仓库里,各种颜色都有的。

子路盛服而见孔子孔子曰由是襜襜者何也今若衣服甚盛颜色充盈天下谁肯加若者哉 子路趋而出,改服而入。孔子曰:"由,记之:奋于言者,华也;奋于行者,伐也。君子知之为知之,不知为不知,言之要也;能之为能,不能为不能,行之至也。言要则知,行要则仁。既知且仁,夫有何加矣哉?"

子路衣着华丽去见孔子。孔子说:“仲由,为何穿着这样华丽?现在你穿着非常华丽的衣服,脸上流露出满足的神色,这样天下的人谁还愿意帮助你提高呢?”子路快步走出去,改换服装进来。孔子说:“仲由,记住:在说话方面奋力表现的人,往往华而不实;在行动方面奋力表现的人,总是自我夸耀。君子(对于任何事物)懂了就是懂了,不懂就是不懂,这是说话的要领;能做就是能做,不能做就是不能做,这是行动的要领。说话有要领就明智,行动有要领就是仁德。既明智又有仁德,那还有什么要提高的呢?”

1.襜襜:chān,摇动貌或盛装貌。

2.颜色:脸上的表情,神态。

3.趋:快走。

4.知:明智。

13.(2)“奋”“华”“伐”各1分,句意1分,“奋”理解为“施展、表现、发挥”等意思亦可。

子路问孔子曰:"君子亦有忧乎?"孔子曰:"无也。君子之修其行,未得,则乐其意;既已得,又乐其知。是以有终身之乐,无一日之忧。小人则不然。其未之得,则忧不得;既已得之,又恐失之。是以有终身之忧,无一日之乐也。"

子路问孔子:"君子也有忧愁吗?"孔子说:"没有。君子修炼自己的品行,没有收获时,以所追求的心意为乐;已有收获后,以自己的智慧为乐。所以一辈子都高兴,没有哪一天是忧愁的。小人就不这样了。他没有得到官位的时候,就为得不到而忧愁;他已经得到了,又担心失掉官位。所以一辈子都在忧愁,没有一天是快乐的。"

孔子见荣启期,衣鹿皮裘,鼓瑟而歌。孔子问曰:“先生何乐也?”对曰:“吾乐甚多。天生万物,唯人为贵,吾既已得为人,是一乐也;人以男为贵,吾既已得为男,是二乐也;人生不免襁褓,吾年已九十五,是三乐也。夫贫者,士之常也,死者,民之终也。处常待终,当何忧乎?”

(节选自刘向《说苑·杂言》)

孔子见到荣启期身穿鹿皮做的衣服,弹着瑟唱歌。孔子问他:"先生为何这样高兴?"荣启期回答说:"我高兴的事很多。大自然生育万物,只有人最为高贵,我能够成为人,这是第一件快乐的事;人以男子为高贵,我能够成为男子,这是第二件快乐的事;有人生来便死于襁褓之中,我已活了九十五岁,这是第三件快乐的事。至于贫穷,是士人的正常情况,死亡,是人的自然归宿。我处于正常情况之中,等待自然的归宿,还有什么可忧虑的呢?"

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A."方将涉之"与"方六七十"(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)两句中的"方"字含义不同。B."孔子使人并崖而止之"与"并虫亦不能捉矣"(《促织》)两句中的"并"字含义不同。C."言要则知"与"失其所与,不知"(《烛之武退秦师》)两句中的"知"字含义相同。 D."士之常也"与"圣人无常师"(《师说》)两句中的"常"字含义相同。

D【解析】D项两句中的"常"字含义不同。前者意思是"常态",后者意思是"固定的"。A项两个"方"字分别是"正""方圆"的意思。B项的两个"并"字分别是"靠近""连、竟然"的意思。C项两个"知"字都是"明智"的意思。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)A.孔子看到男子能够深人危险的地方并轻松出来,问起缘故,男子说依靠忠信和排除私心杂念,孔子教育弟子与人交往也应如此。B.孔子认为君子应该低调而谦逊,任何言行都要实事求是,他对子路穿着华丽的服饰表示了不满,子路就赶紧改换了自己的服饰。C.孔子对子路说,君子注重修炼自己的品行,没有收获时,以所追求的心意为乐;有了收获以后,以拥有智慧为乐,所以一生无忧。D.孔子问荣启期为何高兴,荣启期回答自己能够成为人并且身为高贵的男子,还非常长寿,并且免于贫穷,因此没什么可忧虑的。

D【解析】“并且免于贫穷”错误,他说自己“处常待终”,意思是“我处于正常情况之中(贫穷),等待自然的归宿(死亡)”,所以荣启期并没有免于贫穷,文中“鹿皮裘”是一种简陋的裘服,是隐士或丧服用衣,并非指其生活富裕。

14.这几则故事反映出孔子怎样的特点?请简要概括。(3分)

①虚心求教。 ②循循善诱。 ③乐观积极。

④善于思考。 ⑤为人良善。

(每点1分,答出三点,意思对即可,若答"修炼品行"不给分)

古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首元曲,完成15~16题。

〔中吕〕普天乐(节选) 张养浩

折腰①惭,迎尘拜②。槐根梦③觉,苦尽甘来。花也喜欢,山也相爱,万古东篱天留在,做高人轮到吾侪。山妻稚子,团栾④笑语,其乐无涯。

[注]①折腰:指陶潜曾叹:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪。”②迎尘拜:《晋书》记载,潘岳谄附贾谧,每候其出,辄望尘而拜。③槐根梦:《南柯太守传》载,淳于棼饮酒古槐树下,醉后入梦,享尽富贵荣华。醒后见槐下有一大蚁穴,即梦中的槐安国。④团栾:团圆。

15.下列对这首曲的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A.槐根梦醒,本指梦中荣华富贵之甘尽,诗人却反用其意,以告别官场为苦尽。 B."花也喜欢,山也相爱",运用拟人修辞,写出花与山之间相亲相爱之意趣。 C."做高人轮到吾侪"暗含"终于轮到我辈"之欣喜,足可见诗人对隐居之向往。 D.家人团聚、笑语嫣然之乐,与开头所写的逢迎之苦、折腰之惭形成鲜明的对比。

B【解析】"写出花与山之间相亲相爱之意趣"理解错误,这句话表达的是人与花、人与山相亲相爱、互相喜欢。

16.如何理解“万古东篱天留在”的意思?这句话有何作用?(6分)

意思:上天还(为我)留着陶渊明那样的隐居之所。(2分)

作用:

①内容上:使用"东篱"的典故,含蓄地表明自己和陶渊明一样有高洁的操守与志向。"天留"运用拟人,写出天之多情,特为诗人留下隐逸之所,含蓄地抒发作者见到居所的欣喜庆幸。(2分)②结构上:呼应开篇"折腰"之典故,又为下文写归隐后的团聚之乐做了铺垫。(2分)(每点2分;第①点中若只答出"用典""拟人",并未分析其作用,不得分)

〔中吕〕普天乐 张养浩

折腰惭,迎尘拜。槐根梦觉,苦尽甘来。花也喜欢,山也相爱,万古东篱天留在,做高人轮到吾侪。山妻稚子,团栾笑语,其乐无涯。

看了些荣枯,经了些成败。子猷兴尽,元亮归来。把翠竹栽,黄茅盖,你便占尽白云无人怪。早子收心波竹杖芒鞋,游山玩水,吟风弄月,其乐无涯。

子猷,即王徽之。《晋书·王徽之传》:“尝居山阴,夜雪初霁,月色清朗,四望皓然……忽忉戴逵,逵时在剡,便夜乘小舟诣之,经宿方至,造门不前而返。人问其故,徽之曰:‘本乘兴而来,兴尽而返,何必见安道(逵)耶?’”。

辛弃疾《贺新郎》:“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略相似。”这里是化用他的语意。

名篇名句默写(本题共1小题,6分)

(1)魏征在《谏太宗十思疏》中善用对比,其中将竭诚待人和轻视他人产生的不同后果进行对比的句子是:“__________,____________。”(2)柳宗元在《种树郭橐驼驼传》中高度概括种树时、种树后正确做法的句子是:“__________,____________。”(3)古诗文中常出现“黄花”这一意象,古人或借其形容女子的容颜,或借其描绘秋天景象。比如:“_________,__________。”

(1)竭诚则胡越为一体 傲物则骨肉为行路

(2)其莳也若子 其置也若弃

(3)满地黄花堆积 憔悴损/帘卷西风 人比黄花瘦/碧云天 黄花地(此题为开放性试题)

语言文字运用 I

(本题共2小题,7分)

A 截止11月11日,我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次,覆盖人群达13.4亿人次。其中完成全程接种的是12.7亿,覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.5%和90.26%,接种总数在全球 ① 。也要看到,我国80岁以上老年人的全程接种率为65.7%,加强针接种率为40%,对于老年人及其他高危人群而言,提高疫苗接种率 ② ,这关乎人民群众生命安全,不能拖延。

……

新冠病毒不断变异,我们必须以不变应万变。不变的是推进疫苗接种的耐心,通过制定方案,科学指导各地继续采取多样化的服务措施。打消相关群体后顾之忧,自觉自愿参与疫苗接种,以每个人每一剂次的接种为"免疫长城"添砖加瓦,让“应接尽接”尽早成为现实。不变的是科技攻关的恒心,发挥制度优势, ③ ,久久为功,助力疫苗研发早日取得突破,必将为亿万人民筑起更为强大的免疫屏障。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

①名列前茅(首屈一指、遥遥领先)

②势在必行(迫在眉睫)

③持之以恒(锲而不舍)

(每处1分,如有其他答案符合语境亦可得分)

A 截止11月11日,我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次,覆盖人群达13.4亿人次。其中完成全程接种的是12.7亿,覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.5%和90.26%,接种总数在全球 ① 。也要看到,我国80岁以上老年人的全程接种率为65.7%,加强针接种率为40%,对于老年人及其他高危人群而言,提高疫苗接种率 ② ,这关乎人民群众生命安全,不能拖延。

B 必须看到,我们虽然通过免疫接种获得一定免疫力,但新变异株对这种免疫力的逃选在加强。这也要求我们必须两条腿走路,在科学规范、安全有序开展疫苗接种的同时,加强疫苗研发科技攻关。时下,从单价奥密克戒变异株灭活疫苗,到四价重组蛋白疫苗,再到广谱新冠病毒疫苗,我国正从多条技术路线推进疫苗研发工作,不断提高疫苗的有效性和针对性。

19.文中A、B两处画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

A 截止11月11日,我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次,覆盖人群达13.4亿人次。

B 必须看到,我们虽然通过免疫接种获得一定免疫力,但新变异株对这种免疫力的逃选在加强。

A:截至11月11日,我国共接种新冠疫苗34.4亿剂次,覆盖人群达13.4亿。("截止"改为"截至"或"截止到";"人群"与"人次"搭配不当,去掉"人次",答"覆盖人数达13.4亿"亦可。各1分)

B:必须看到,虽然我们通过免疫接种获得一定免疫力,但新变异株对这种免疫力的逃逸能力在加强。("我们"与"虽然"对调;"逃逸加强"改为"逃逸能力加强"。各1分)

19.文中A、B两处画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,13分)

阅读下面的文字,完成20~22题。

春天的桂林,多雨。烟雨中的山水最为迷人。

清晨,微风细雨中乘着一条小船游漓江,细雨落在身上,分不清是雨还是雾,空气清新如甘泉。青山如黛,江水如蓝。山都不高,也不陡峭,有的如小鹿,似碧螺,有的如蘑菇端坐在漓江之畔。山水青翠,令人神清气爽。想起诗人韩愈的诗:江作青罗带,山如碧玉簪。

20.请从修辞的角度赏析文中画波浪线的句子。(4分)

①对偶。“青山如黛,江水如蓝”,句式对称,语言凝练,富有节奏感。 ②比喻。“黛”“蓝”运用比喻,生动形象地表现了山、水的颜色;“如小鹿,似碧螺,……如蘑菇”运用比喻,生动形象地表现了山的小巧精致和形态的多样。以上所用比喻均表达了喜爱之情。 ③拟人。“端坐”赋予山以人的动作,写出了山不高不陡的安稳姿态,富有意趣。(每点2分,答出两点即可,第②点举一例即可)

水边多凤尾竹,随着微风摇曳着身姿,在碧波中照影儿。江边停着一张竹排,① ,一口一口悠闲地抽烟,竹排的另一边蹲着两只褐色的鸬鹚,静静地望着江水发呆。渔翁将长竹竿伸向鸬鹚,它们就一头扎进清凌凌的江水里,不一会又游回来了,② ,渔翁拿出一个竹篓,一手抓住它的脖子,它乖乖地将小鱼吐进竹篓里。鸬鹚神奇的本领,让孩子们看得出神。

乘着小船沿漓江顺流而下,孩子们每人手里一支水枪,③ ,笑声与水声也打成一片。

21.第三段中“一口一口”“一头”“不一会”分别有怎样的表达效果?(3分)

①"一口一口"突出渔翁的悠闲、从容。②"一头"突出鸬鹚听从指挥,动作迅猛。③"不一会"突出鸬鹚捕鱼速度快、技术高超。(每点1分)

水边多凤尾竹,随着微风摇曳着身姿,在碧波中照影儿。江边停着一张竹排,① ,一口一口悠闲地抽烟,竹排的另一边蹲着两只褐色的鸬鹚,静静地望着江水发呆。渔翁将长竹竿伸向鸬鹚,它们就一头扎进清凌凌的江水里,不一会又游回来了,② ,渔翁拿出一个竹篓,一手抓住它的脖子,它乖乖地将小鱼吐进竹篓里。鸬鹚神奇的本领,让孩子们看得出神。

乘着小船沿漓江顺流而下,孩子们每人手里一支水枪,③ ,笑声与水声也打成一片。

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

①竹排的一边蹲着渔翁(一边有个渔翁)

②嘴里叼着(一条/几条)小鱼

③忙着互相打水仗(每处2分,意思对即可)

写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

从2012年开始,党的全国代表大会报告的收尾处,都会专门设置一个寄语青年的段落。二十大报告的倒数第二段,号召广大青年“怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”。

最新一批成长起来的青年是00后,这是伴随着中国加入世界贸易组织、经济高速发展进程成长起来的一代青年。整体而言,他们成长于较80后、90后更为优越的时代背景和家庭环境之中。那么,为什么在物质生活已很丰裕的今天,仍然强调青年要“能吃苦”?青年该吃怎样的苦才更有意义呢?

前进中学团委将组织以“丰裕时代中的‘吃苦’”为话题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【立意指导】

材料包含三层意思:

一个是号召青年吃苦;

一个是吃什么样的苦;

一个是探讨在物质生活已很丰裕的今天,为什么要让青年吃苦。

即分析吃苦的背景、原因、目的、价值、意义等。

关于为什么吃苦,我们可以从以下角度进行思考:

吃苦是中华民族的传统美德;

艰难困苦,玉汝于成,吃苦可以让人变得更优秀;

如今号召青年吃苦是培养他们居安思危的精神,对风险做好应对的充分思想准备,这样事到临头,才能保持定力。

对于吃什么样的苦,可论述在物质比较丰裕的年代,青年更应该吃的可能不再是物质、经济方面的苦,而是学业之苦、创业之苦、攻坚克难之苦等等。

另外,还可展开辩证思考,吃苦不等于自找苦吃,我们不能刻意地讴歌和美化苦难,也不能人为地制造苦难,否则可能事倍功半。

参考立意:

①丰裕中提倡吃苦,实乃居安思危;

②丰裕中缺少坎坷,提倡吃苦是一种准备;

③新青年,当吃精神之苦,锤炼心性;

④丰裕磨平棱角,吃苦锻造精神。

同课章节目录