社戏

图片预览

文档简介

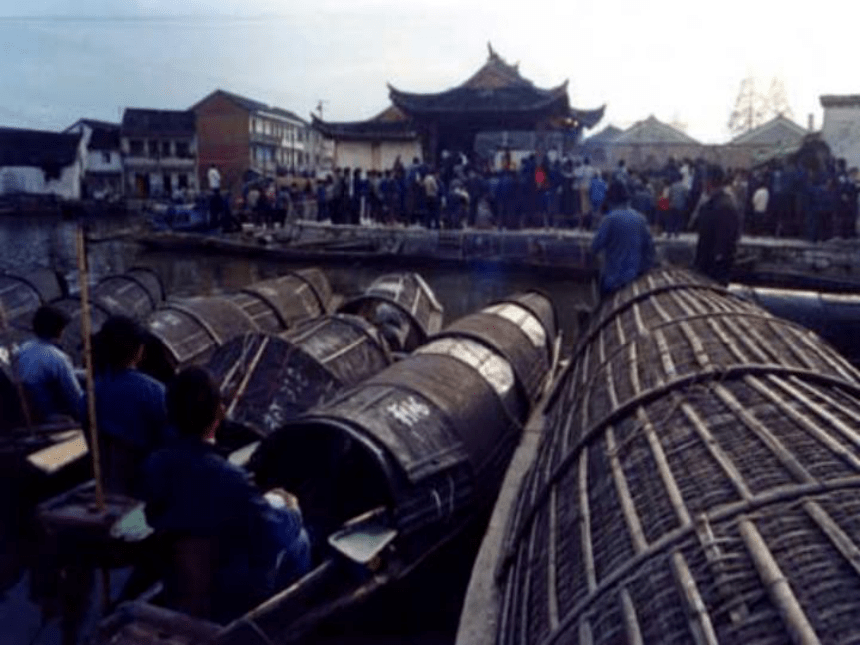

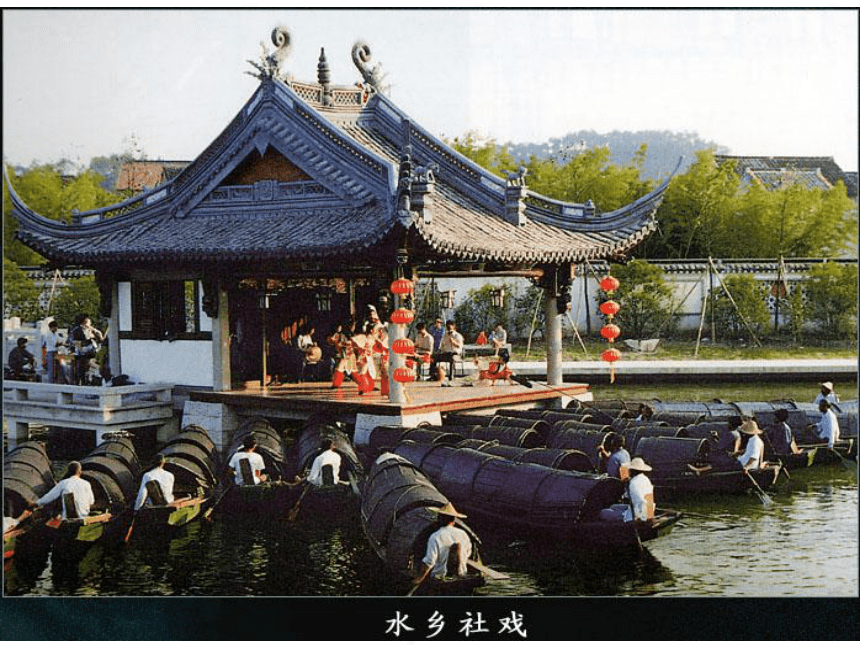

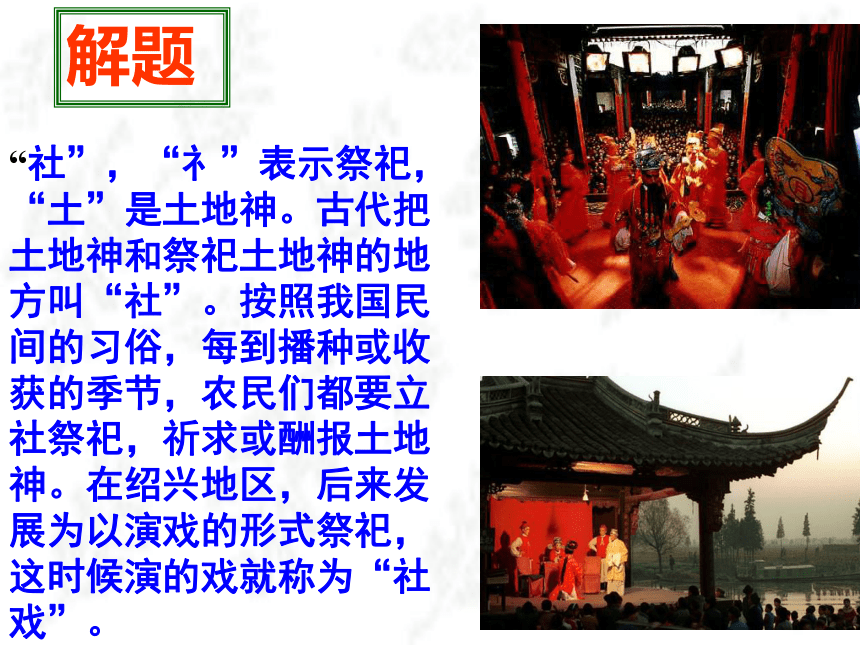

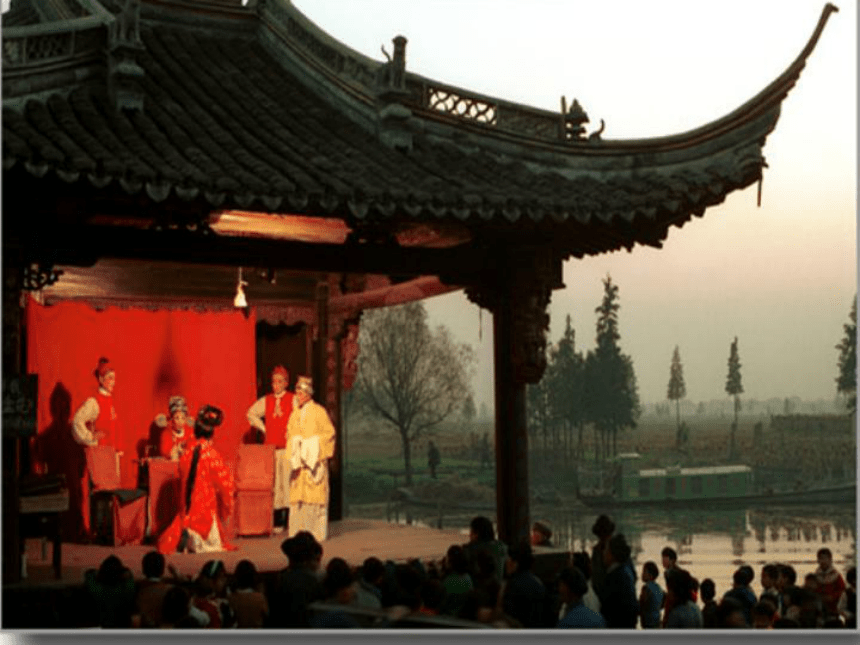

课件45张PPT。“社”,“礻”表示祭祀,“土”是土地神。古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。在绍兴地区,后来发展为以演戏的形式祭祀,这时候演的戏就称为“社戏”。解题社戏鲁迅鲁迅,原名周树人,字豫才。 浙江绍兴人。伟大的无产阶 级文学家、思想家和革命家。 中国现代文学的奠基人。

代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》,杂文集《坟》《二心集》等。作者简介 短篇小说《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使他自然回忆起心中保留的一块净土——平桥村。那里有外祖母的慈爱,也有纯朴善良的农民的抚爱,更有热情能干的小伙伴们的友爱,那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦礼观念的自由天地。他热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,这种思想感情融于作品中。关于课文 这是鲁迅1922年写的一篇短篇小说。鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写看社戏的经过,表达了作者对少年时代生活的怀念,特别是对农家小朋友诚挚情谊的眷恋。但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。关于课文给下列加点的字注音

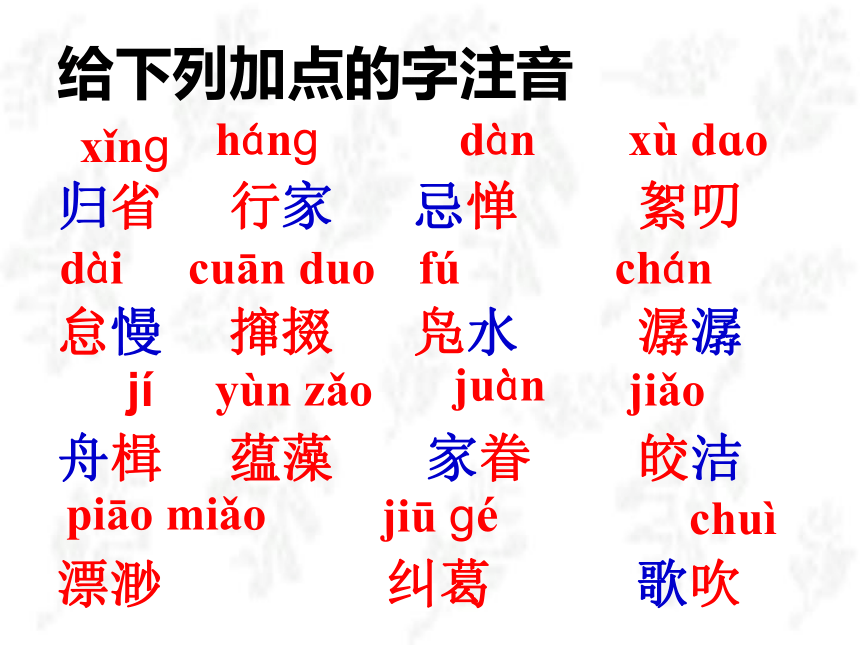

归省 行家 忌惮 絮叨

怠慢 撺掇 凫水 潺潺

舟楫 蕴藻 家眷 皎洁

漂渺 纠葛 歌吹xǐnghángdànxù dɑodàicuān duofúchán

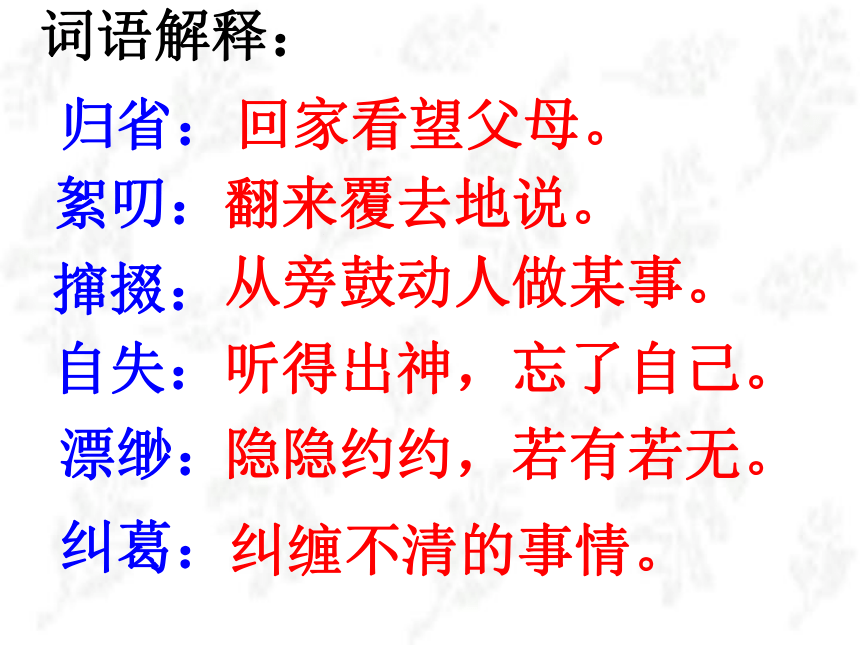

yùn zǎojuànjiǎopiāo miǎojiū géjíchuì词语解释:归省:回家看望父母。絮叨:翻来覆去地说。撺掇:从旁鼓动人做某事。自失:听得出神,忘了自己。漂缈:隐隐约约,若有若无。纠葛:纠缠不清的事情。社 戏1—3段,平桥乐土

4—9 戏前波折

4—30段,赵庄 10—13 月下行船

看社戏 14—21 船头看戏

22—30 归航偷豆

31—40段,戏后余波随母归省乡间生活(盼看社戏)六一公公送豆怀念好豆好戏(怀念社戏)略写详写略写课文写了几件事,哪些事详写?哪些事略写?“我”看社戏的时间在什么

季节?你怎么知道的?“消夏”

“扫墓完毕之后”

“罗汉豆成熟”

“两岸的豆麦”春末夏初

(5)有丰富多彩的生活乐趣。(掘蚯蚓、钓虾;放牛。)(4)有热情好客的小朋友们。(有最聪明

的双喜,有乐于助人的桂生,有公而忘私

的阿发。)(3)没有封建礼教的约束,人人平等。(2)可以免念枯燥无味的书。(1)“我”在那里受到优待。(钓虾归我吃;坐船在舱中;和年幼的小孩剥豆;六一公公送我罗汉豆。)偏僻的平桥村,为什么“在我是乐土”? 写“乐土”反映平桥村在“我”心目中不同 寻常的地位,并以“乐土”领起下文内容。 反映了农村孩子的天真、友善和直爽的性格。同时也体现了“我”对自由、快乐生活的向往。平桥村是“乐土”说明什么? 这一部分与看社戏有什么关系? 作者用“乐土”做衬托,为下文写 “第一盼望的——看社戏”作了铺垫。同时,平桥村的生活也是“我”所深深怀念的。自由阅读4至9段,并完成题目:1、在这一部分里,你能体会到“我”怎样的心情,从哪看出来的?

2、请同学们在书上找出看戏前的三次波折、三次转机。“我”看不成戏时的心情是怎样的?盼望焦急沮丧三次波折:波折:①叫不到船

②央人到邻村去问也没有

③母亲不准“我”和别人一同去三次转机:转机:①八叔公的航船回来了

②少年们愿意和“我”同去

③双喜保证不出事——渲染“我”盼望看戏的迫切心情圈出描写少年朋友们开船动作的一系列动词,并体味其运用之妙。动词:拔、点、磕、退后、上前、架 描绘出小伙伴们撑船熟练敏捷的技巧,表现出小伙伴们的麻利能干、活泼可爱、聪明勤劳的性格和去看社戏时的愉快、兴奋、急切的心情。在课文第11、12节中,从哪些感官写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对 表现文章中心思想起什么作用? 触觉视觉听觉想象嗅觉(水草的清香、豆麦蕴藻之香)(扑面吹来)(朦胧的月色、起伏的连山、

依稀的赵庄,几点渔火)(歌吹、横笛)(戏台、渔火) 具体分析以下句子及其作用。1、淡黑的起伏的连山如兽脊——比喻,以动写静,形象地描绘了行船之快,

烘托出“我”急迫的心情。2、听到歌吹,似乎、料想、也许——推测,间接地表现了“我”迫切的心情。3、笛声宛转悠扬,使我也沉静,自失,弥散——以声传情,表现了“我”被水乡美丽的夜景所陶醉,因而忘记了自己,反衬出“我”焦急的心情。4、戏台模糊在月夜中成了仙境——比喻,形象地描绘了月色下戏台境界的美妙和“我”心情的愉悦。看戏途中的所见、所闻、所感通过我的嗅觉、听觉、视觉、想象四方面对平桥村优美景色的描写,表现了小伙伴们友爱、能干的优秀品质,热情地歌颂了美好的农村自然风光。戏好看吗?——找找看戏过程中“我们”的心理和语言描写“我”所急切想看到的戏好看吗?为什么?不好看1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。2、想看“蛇精”和“跳老虎”等,等了许久都不见出来。3、最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”并不停地唱着。(以上是正面表现戏不好看)孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等这些神态描写从侧面作了烘托。返航途中,再写夜景,请找出这些描写,并说说有什么作用?视觉:月光皎洁 戏台缥缈得像仙山楼阁——比喻,呼应前文,表现“我”对社戏依依不舍之情。听觉:激水声更响亮 渔父喝采起来——侧面烘托船行之快,孩子们驾船技术娴熟、麻利能干。视觉:航船像大白鱼背着孩子在浪花里蹿——比喻,烘托孩子们欢畅愉快心情。呼应前文,表现“我”对社戏依依不舍的情意。景物描写的作用:交代背景;渲染气氛;

烘托心理;推动情节。写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同? 月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很迫切、焦急,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比依依不舍、欢畅愉快、轻松。揣摩下列语句,完成课后研讨与练习三。1.“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧、压抑形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。 2.运用比喻,连绵的山比作野兽的脊背,以野兽奔跑的姿态写山之连绵,以动写静,生动形象地写出了船速之快和“我”想看到社戏的迫切心情。 3.“回望”两字,表现“我”依恋的心情。“罩”通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。 人物形象 小说中描写了哪些人物?他们各有什么特点?运用“我喜欢文中的________(人物),从____________(原文句子)可以看出________(评价其性格、品质)。1.在作者刻画的一群可爱的农村少年中,双喜最抢眼。试作简要分析。 (1)当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议;当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票。——表现双喜聪明伶俐、细心周到、善解人意、灵敏果断。 (2)看戏时双喜分析铁头老生不翻筋斗的原因。——表现双喜聪明、细心。(3)归航偷豆时征求豆主人阿发的意见;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。——表现双喜细心周到、果断正直。(4)吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。——表现双喜细心周到、果断正直。(5)双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”——表现双喜做事有始有终。(6)双喜回答六一公公的问话。——表现双喜反应灵敏。双喜是一个聪明能干、善解人意、细心周到、灵敏果断自信、做事有始有终、有组织才能和号召力的孩子头。 2.分析六一公公的言行,谈谈六一公公是一个什么样的老人。 (1)“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”指责他们踏坏庄稼,不珍惜劳动果实。 ——表现六一公公善良宽厚,爱惜劳动果实。 (2)六一公公看见我,便停了楫,笑道, “请客?——这是应该的。”还问“迅哥儿,昨天的戏可好么?”“豆可中吃呢?” ——表现六一公公淳朴、好客。 (3)六一公公竟非常感激起来,夸自己的豆好“我的豆种是粒粒挑选过的” 。(4)六一公公送豆给母亲和我吃。——表现六一公公淳朴、好客、热诚。 六一公公是一个淳朴宽厚善良、热诚好客的老人。 ——因为城里读过书的“我”对他的豆子的夸奖。表现了六一公公淳朴厚道、热情好客的性格。 ??? 通过对孩子们的语言、动作以及“摸”、“摘”、“煮”、“吃”等几个细节描写,表现了他们各自不同的性格和优秀品质。

阿发在地里“往来的摸了一回”的独特动作和“偷我们的罢,我们的大得多呢”的个性化的语言,充分表现了他热情好客、淳朴善良、憨厚无私、天真活泼的性格特征。

通过对“偷豆”和用八公公船上的“盐和柴”的处理,表现了双喜的细心周到、聪明果断。3.在偷吃罗汉豆这一情节中,作者重点描写的是什么?六一公公双喜宽厚善良、淳朴、热诚好客桂生热情、朴实、友好、勤快阿发聪明机灵、热情能干、善解人意,细心周到,灵敏果断 热情好客、朴实厚道善良、天真调皮、纯洁无私

如何看待孩子们偷豆的事? 这不能算盗窃行为。而是表现孩子们热情好客,淳朴善良,天真活泼。因此不能删去偷豆这件事。3、六一公公还送豆给客人尝尝。2、从六一公公的话可以证明“请客——这是应该的。”1、偷的是自家的豆,请的客是公共的客,偷豆请客,理所当然;思考理解:戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的一直到

现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了?”那夜似的好豆

那夜似的好戏是童年那段天真

烂漫自由有趣的

生活的标志说明快乐、甜蜜的童年回忆一直珍藏

在作者的心里。表达了对美

好生活的向

往之情 真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似地好豆,——也不再看到那夜似地好戏了其实最令“我”难忘的是什么? 我所难忘的是平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情和那特有的农村风光,人与人之间的和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过。在以后的人生路上也很少见到的。景美戏美人更美;花香豆香情更香。 社戏仅是贯穿小说情节的线索,作者借描写看社戏的过程来反映农村的淳朴民风,赞美农民和农家少年勤劳朴实、热情好客的品质,表现了作者热爱农村、热爱劳动人民的思想感情和对童年美好自由生活的回忆、留恋和向往。可以说,看戏的内容与本文主旨关系不大,所以直接描写看戏的文字很少。小说以“社戏”为题,为何直接描写看戏的文字很少,而看戏前后的内容却写了不少?讲讲你的童年趣事。童年是人生中最值得品味的一杯美酒。——高尔基

代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》,杂文集《坟》《二心集》等。作者简介 短篇小说《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使他自然回忆起心中保留的一块净土——平桥村。那里有外祖母的慈爱,也有纯朴善良的农民的抚爱,更有热情能干的小伙伴们的友爱,那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦礼观念的自由天地。他热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,这种思想感情融于作品中。关于课文 这是鲁迅1922年写的一篇短篇小说。鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写看社戏的经过,表达了作者对少年时代生活的怀念,特别是对农家小朋友诚挚情谊的眷恋。但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。关于课文给下列加点的字注音

归省 行家 忌惮 絮叨

怠慢 撺掇 凫水 潺潺

舟楫 蕴藻 家眷 皎洁

漂渺 纠葛 歌吹xǐnghángdànxù dɑodàicuān duofúchán

yùn zǎojuànjiǎopiāo miǎojiū géjíchuì词语解释:归省:回家看望父母。絮叨:翻来覆去地说。撺掇:从旁鼓动人做某事。自失:听得出神,忘了自己。漂缈:隐隐约约,若有若无。纠葛:纠缠不清的事情。社 戏1—3段,平桥乐土

4—9 戏前波折

4—30段,赵庄 10—13 月下行船

看社戏 14—21 船头看戏

22—30 归航偷豆

31—40段,戏后余波随母归省乡间生活(盼看社戏)六一公公送豆怀念好豆好戏(怀念社戏)略写详写略写课文写了几件事,哪些事详写?哪些事略写?“我”看社戏的时间在什么

季节?你怎么知道的?“消夏”

“扫墓完毕之后”

“罗汉豆成熟”

“两岸的豆麦”春末夏初

(5)有丰富多彩的生活乐趣。(掘蚯蚓、钓虾;放牛。)(4)有热情好客的小朋友们。(有最聪明

的双喜,有乐于助人的桂生,有公而忘私

的阿发。)(3)没有封建礼教的约束,人人平等。(2)可以免念枯燥无味的书。(1)“我”在那里受到优待。(钓虾归我吃;坐船在舱中;和年幼的小孩剥豆;六一公公送我罗汉豆。)偏僻的平桥村,为什么“在我是乐土”? 写“乐土”反映平桥村在“我”心目中不同 寻常的地位,并以“乐土”领起下文内容。 反映了农村孩子的天真、友善和直爽的性格。同时也体现了“我”对自由、快乐生活的向往。平桥村是“乐土”说明什么? 这一部分与看社戏有什么关系? 作者用“乐土”做衬托,为下文写 “第一盼望的——看社戏”作了铺垫。同时,平桥村的生活也是“我”所深深怀念的。自由阅读4至9段,并完成题目:1、在这一部分里,你能体会到“我”怎样的心情,从哪看出来的?

2、请同学们在书上找出看戏前的三次波折、三次转机。“我”看不成戏时的心情是怎样的?盼望焦急沮丧三次波折:波折:①叫不到船

②央人到邻村去问也没有

③母亲不准“我”和别人一同去三次转机:转机:①八叔公的航船回来了

②少年们愿意和“我”同去

③双喜保证不出事——渲染“我”盼望看戏的迫切心情圈出描写少年朋友们开船动作的一系列动词,并体味其运用之妙。动词:拔、点、磕、退后、上前、架 描绘出小伙伴们撑船熟练敏捷的技巧,表现出小伙伴们的麻利能干、活泼可爱、聪明勤劳的性格和去看社戏时的愉快、兴奋、急切的心情。在课文第11、12节中,从哪些感官写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对 表现文章中心思想起什么作用? 触觉视觉听觉想象嗅觉(水草的清香、豆麦蕴藻之香)(扑面吹来)(朦胧的月色、起伏的连山、

依稀的赵庄,几点渔火)(歌吹、横笛)(戏台、渔火) 具体分析以下句子及其作用。1、淡黑的起伏的连山如兽脊——比喻,以动写静,形象地描绘了行船之快,

烘托出“我”急迫的心情。2、听到歌吹,似乎、料想、也许——推测,间接地表现了“我”迫切的心情。3、笛声宛转悠扬,使我也沉静,自失,弥散——以声传情,表现了“我”被水乡美丽的夜景所陶醉,因而忘记了自己,反衬出“我”焦急的心情。4、戏台模糊在月夜中成了仙境——比喻,形象地描绘了月色下戏台境界的美妙和“我”心情的愉悦。看戏途中的所见、所闻、所感通过我的嗅觉、听觉、视觉、想象四方面对平桥村优美景色的描写,表现了小伙伴们友爱、能干的优秀品质,热情地歌颂了美好的农村自然风光。戏好看吗?——找找看戏过程中“我们”的心理和语言描写“我”所急切想看到的戏好看吗?为什么?不好看1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。2、想看“蛇精”和“跳老虎”等,等了许久都不见出来。3、最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”并不停地唱着。(以上是正面表现戏不好看)孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等这些神态描写从侧面作了烘托。返航途中,再写夜景,请找出这些描写,并说说有什么作用?视觉:月光皎洁 戏台缥缈得像仙山楼阁——比喻,呼应前文,表现“我”对社戏依依不舍之情。听觉:激水声更响亮 渔父喝采起来——侧面烘托船行之快,孩子们驾船技术娴熟、麻利能干。视觉:航船像大白鱼背着孩子在浪花里蹿——比喻,烘托孩子们欢畅愉快心情。呼应前文,表现“我”对社戏依依不舍的情意。景物描写的作用:交代背景;渲染气氛;

烘托心理;推动情节。写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同? 月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很迫切、焦急,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比依依不舍、欢畅愉快、轻松。揣摩下列语句,完成课后研讨与练习三。1.“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧、压抑形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。 2.运用比喻,连绵的山比作野兽的脊背,以野兽奔跑的姿态写山之连绵,以动写静,生动形象地写出了船速之快和“我”想看到社戏的迫切心情。 3.“回望”两字,表现“我”依恋的心情。“罩”通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。 人物形象 小说中描写了哪些人物?他们各有什么特点?运用“我喜欢文中的________(人物),从____________(原文句子)可以看出________(评价其性格、品质)。1.在作者刻画的一群可爱的农村少年中,双喜最抢眼。试作简要分析。 (1)当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议;当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票。——表现双喜聪明伶俐、细心周到、善解人意、灵敏果断。 (2)看戏时双喜分析铁头老生不翻筋斗的原因。——表现双喜聪明、细心。(3)归航偷豆时征求豆主人阿发的意见;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。——表现双喜细心周到、果断正直。(4)吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。——表现双喜细心周到、果断正直。(5)双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”——表现双喜做事有始有终。(6)双喜回答六一公公的问话。——表现双喜反应灵敏。双喜是一个聪明能干、善解人意、细心周到、灵敏果断自信、做事有始有终、有组织才能和号召力的孩子头。 2.分析六一公公的言行,谈谈六一公公是一个什么样的老人。 (1)“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”指责他们踏坏庄稼,不珍惜劳动果实。 ——表现六一公公善良宽厚,爱惜劳动果实。 (2)六一公公看见我,便停了楫,笑道, “请客?——这是应该的。”还问“迅哥儿,昨天的戏可好么?”“豆可中吃呢?” ——表现六一公公淳朴、好客。 (3)六一公公竟非常感激起来,夸自己的豆好“我的豆种是粒粒挑选过的” 。(4)六一公公送豆给母亲和我吃。——表现六一公公淳朴、好客、热诚。 六一公公是一个淳朴宽厚善良、热诚好客的老人。 ——因为城里读过书的“我”对他的豆子的夸奖。表现了六一公公淳朴厚道、热情好客的性格。 ??? 通过对孩子们的语言、动作以及“摸”、“摘”、“煮”、“吃”等几个细节描写,表现了他们各自不同的性格和优秀品质。

阿发在地里“往来的摸了一回”的独特动作和“偷我们的罢,我们的大得多呢”的个性化的语言,充分表现了他热情好客、淳朴善良、憨厚无私、天真活泼的性格特征。

通过对“偷豆”和用八公公船上的“盐和柴”的处理,表现了双喜的细心周到、聪明果断。3.在偷吃罗汉豆这一情节中,作者重点描写的是什么?六一公公双喜宽厚善良、淳朴、热诚好客桂生热情、朴实、友好、勤快阿发聪明机灵、热情能干、善解人意,细心周到,灵敏果断 热情好客、朴实厚道善良、天真调皮、纯洁无私

如何看待孩子们偷豆的事? 这不能算盗窃行为。而是表现孩子们热情好客,淳朴善良,天真活泼。因此不能删去偷豆这件事。3、六一公公还送豆给客人尝尝。2、从六一公公的话可以证明“请客——这是应该的。”1、偷的是自家的豆,请的客是公共的客,偷豆请客,理所当然;思考理解:戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的一直到

现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了?”那夜似的好豆

那夜似的好戏是童年那段天真

烂漫自由有趣的

生活的标志说明快乐、甜蜜的童年回忆一直珍藏

在作者的心里。表达了对美

好生活的向

往之情 真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似地好豆,——也不再看到那夜似地好戏了其实最令“我”难忘的是什么? 我所难忘的是平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情和那特有的农村风光,人与人之间的和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过。在以后的人生路上也很少见到的。景美戏美人更美;花香豆香情更香。 社戏仅是贯穿小说情节的线索,作者借描写看社戏的过程来反映农村的淳朴民风,赞美农民和农家少年勤劳朴实、热情好客的品质,表现了作者热爱农村、热爱劳动人民的思想感情和对童年美好自由生活的回忆、留恋和向往。可以说,看戏的内容与本文主旨关系不大,所以直接描写看戏的文字很少。小说以“社戏”为题,为何直接描写看戏的文字很少,而看戏前后的内容却写了不少?讲讲你的童年趣事。童年是人生中最值得品味的一杯美酒。——高尔基

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记