微专题教案: 替换新鲜论据高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第一单元

文档属性

| 名称 | 微专题教案: 替换新鲜论据高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第一单元 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 494.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-10 17:53:27 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修中册第一单元专题二

替换新鲜论据

——梳理论证逻辑(第二课时)

活动目标

在论证逻辑前提下关注四篇文章采用的论据,尝试替换新鲜的时事论据来论证原观点。

活动过程

一、活动导入

在三国演义《诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议》一集有这样的对话:

严畯:孔明所言,皆强词夺理,均非正论,不必再言。且请问孔明治何经典?

诸葛亮:寻章摘句,世之腐儒也,何能兴邦立事?且古耕莘伊尹,钓渭子牙,张良、陈平之流,邓禹、耿弇之辈,皆有匡扶宇宙之才,未审其生平治何经典。——岂亦效书生,区区于笔砚之间,数黑论黄,舞文弄墨而已乎?

同学们在写作议论性文章时能够合理运用论据吗?

二、活动过程

任务一:分析论据,讨论使用特点

要使道理更有说服力,除了逻辑上的严密周到外,还需要说理时能引经据典、旁征博引,即论据充分。能做到这点,除了积累的功夫之外,还需要掌握论据使用的方法。

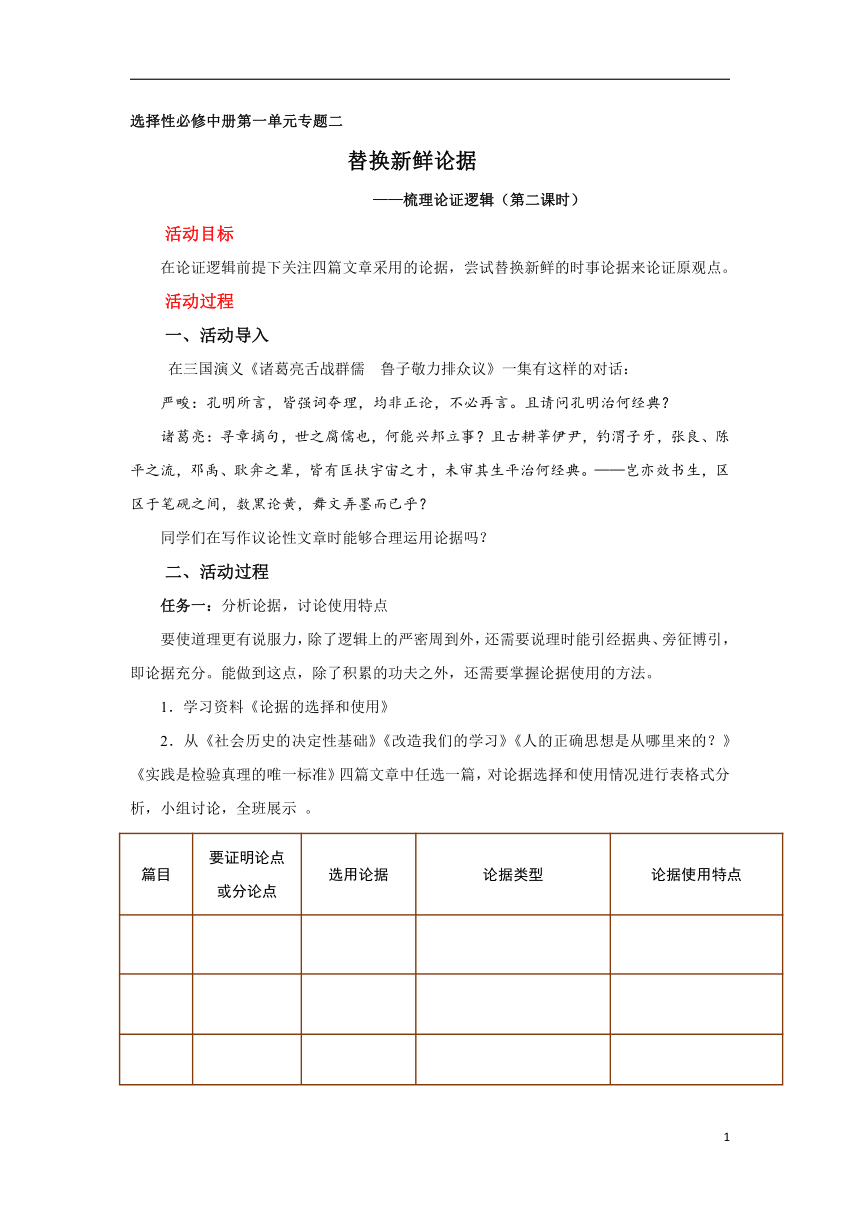

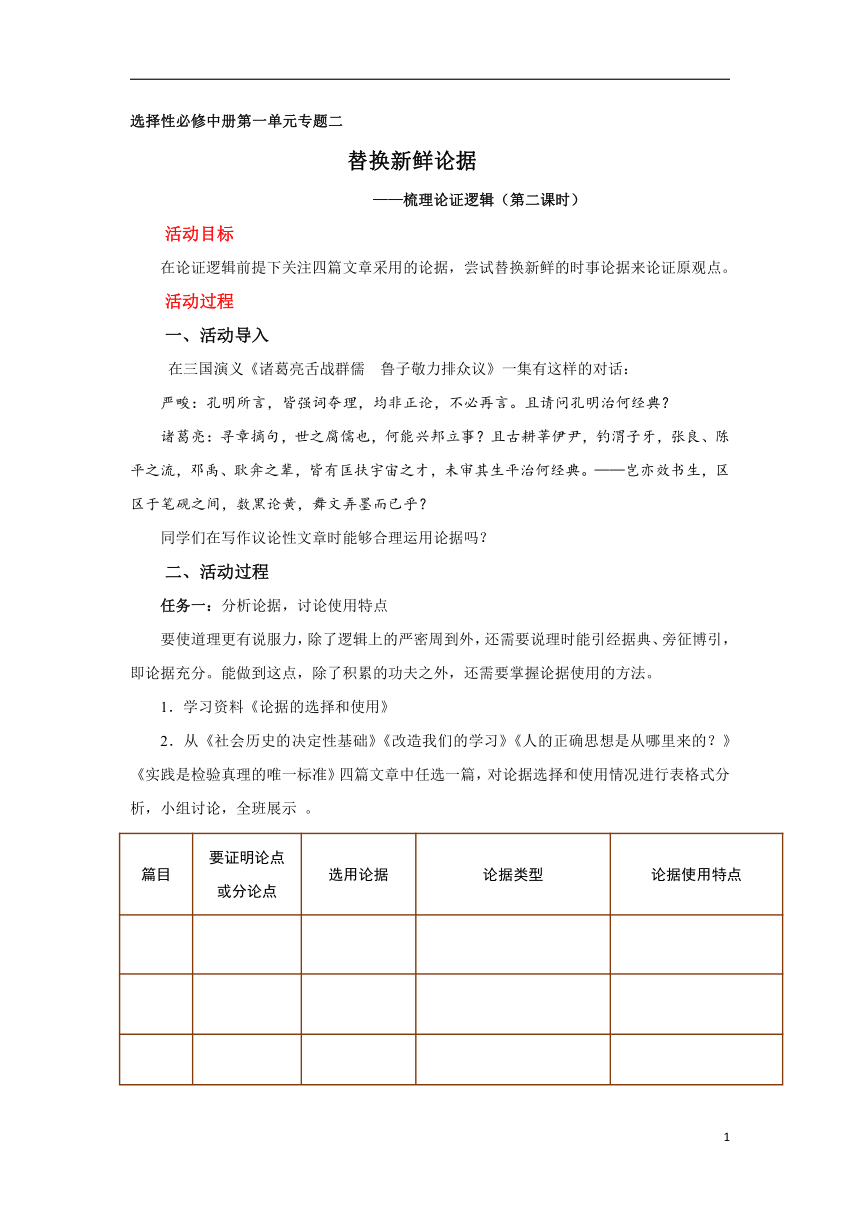

篇目 要证明论点或分论点 选用论据 论据类型 论据使用特点

1.学习资料《论据的选择和使用》

2.从《社会历史的决定性基础》《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》《实践是检验真理的唯一标准》四篇文章中任选一篇,对论据选择和使用情况进行表格式分析,小组讨论,全班展示 。

【点拨】:

1.《社会历史的决定性基础》论据分析

2.《改造我们的学习》论据分析

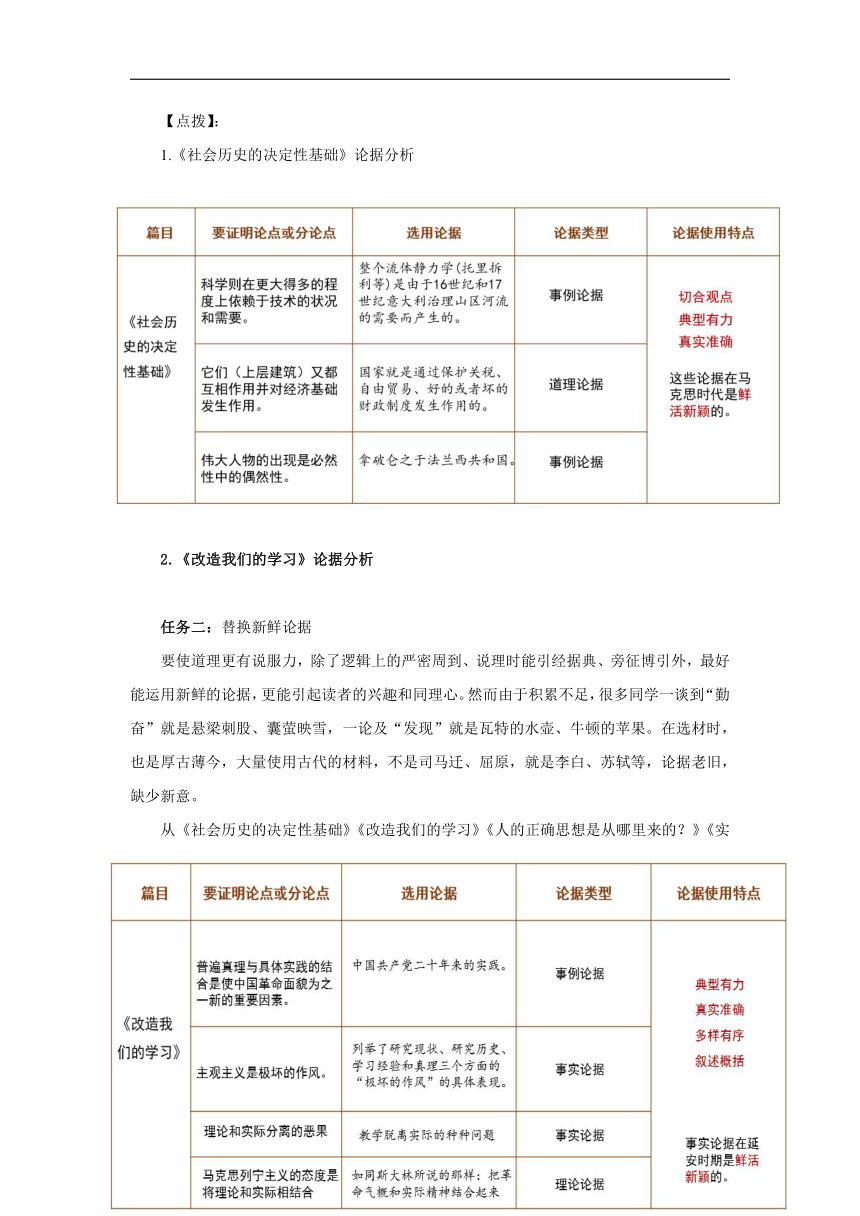

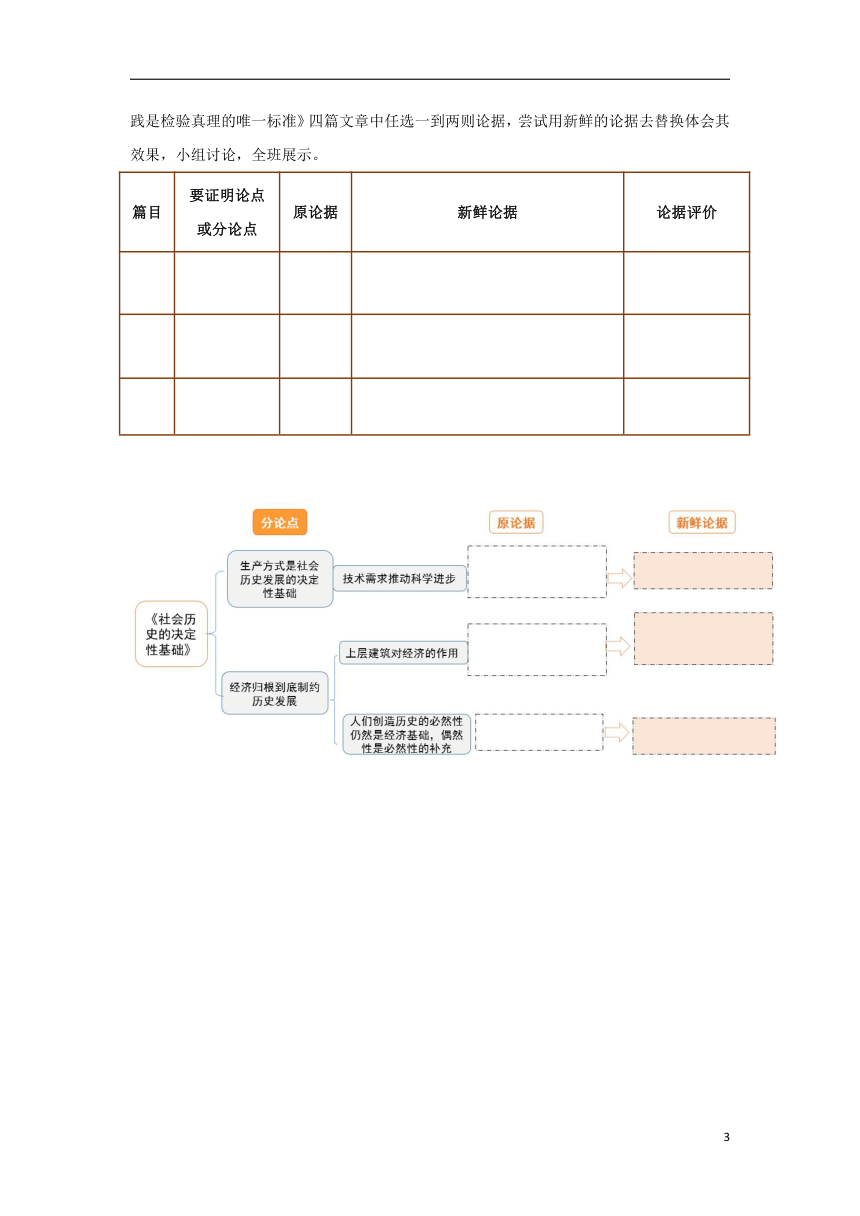

任务二:替换新鲜论据

要使道理更有说服力,除了逻辑上的严密周到、说理时能引经据典、旁征博引外,最好能运用新鲜的论据,更能引起读者的兴趣和同理心。然而由于积累不足,很多同学一谈到“勤奋”就是悬梁刺股、囊萤映雪,一论及“发现”就是瓦特的水壶、牛顿的苹果。在选材时,也是厚古薄今,大量使用古代的材料,不是司马迁、屈原,就是李白、苏轼等,论据老旧,缺少新意。

从《社会历史的决定性基础》《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》《实践是检验真理的唯一标准》四篇文章中任选一到两则论据,尝试用新鲜的论据去替换体会其效果,小组讨论,全班展示。

篇目 要证明论点或分论点 原论据 新鲜论据 论据评价

【点拨】

任务三:判断下面两则材料用来论证“勤能补拙”这个论点是否合适:

传说古时候有个叫德摩斯梯尼的演说家,因小时候口吃,所以登台演说时常被雄辩的对手压倒。可是他毫不气馁,为了克服弱点,每天口含石子,面朝大海朗诵,不管春夏秋冬,连爬山跑步也都坚持演说。最后他终于成为一名出色的演说家。

王羲之经常在自己的衣服上写字,时间久了甚至将衣服都划破了,终于成为一个有名的书法家。爱迪生夜以继日地工作,进行了上千次的试验,虽经无数次失败,但他不泄气,不放弃,仍然锲而不舍,终于发现了能使灯泡长时间发光的耐用材料——碳化后的竹丝。

【点拨】第一个合适,第二则的两个事例中都不包含“拙”,论据不能证明论点。

三、活动作业

判断下面材料所能论证的观点并在横线上补充分析。

众人只云梵高的成功是偶然,却不见他付出的努力;众人只知屠呦呦发现青蒿素是受古代医书的启发,却不知她和她的团队在实验室里度过的日日夜夜和经历的一次次失败。

。

【点拨】论点:看似偶然的成功是用必然的意志绘就的

总有一种成功被误读成“偶然”,然而其背后总潜藏着“必然”的辛酸!没有一种成功只倚仗着“偶然”,通向它的路上一定有“必然”的血汗!没有一种成功只青睐着“偶然”,成功往往铺垫着一块又一块努力的金砖!偶然的成功,请用必然的意志去绘就!

四、活动总结

1

替换新鲜论据

——梳理论证逻辑(第二课时)

活动目标

在论证逻辑前提下关注四篇文章采用的论据,尝试替换新鲜的时事论据来论证原观点。

活动过程

一、活动导入

在三国演义《诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议》一集有这样的对话:

严畯:孔明所言,皆强词夺理,均非正论,不必再言。且请问孔明治何经典?

诸葛亮:寻章摘句,世之腐儒也,何能兴邦立事?且古耕莘伊尹,钓渭子牙,张良、陈平之流,邓禹、耿弇之辈,皆有匡扶宇宙之才,未审其生平治何经典。——岂亦效书生,区区于笔砚之间,数黑论黄,舞文弄墨而已乎?

同学们在写作议论性文章时能够合理运用论据吗?

二、活动过程

任务一:分析论据,讨论使用特点

要使道理更有说服力,除了逻辑上的严密周到外,还需要说理时能引经据典、旁征博引,即论据充分。能做到这点,除了积累的功夫之外,还需要掌握论据使用的方法。

篇目 要证明论点或分论点 选用论据 论据类型 论据使用特点

1.学习资料《论据的选择和使用》

2.从《社会历史的决定性基础》《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》《实践是检验真理的唯一标准》四篇文章中任选一篇,对论据选择和使用情况进行表格式分析,小组讨论,全班展示 。

【点拨】:

1.《社会历史的决定性基础》论据分析

2.《改造我们的学习》论据分析

任务二:替换新鲜论据

要使道理更有说服力,除了逻辑上的严密周到、说理时能引经据典、旁征博引外,最好能运用新鲜的论据,更能引起读者的兴趣和同理心。然而由于积累不足,很多同学一谈到“勤奋”就是悬梁刺股、囊萤映雪,一论及“发现”就是瓦特的水壶、牛顿的苹果。在选材时,也是厚古薄今,大量使用古代的材料,不是司马迁、屈原,就是李白、苏轼等,论据老旧,缺少新意。

从《社会历史的决定性基础》《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》《实践是检验真理的唯一标准》四篇文章中任选一到两则论据,尝试用新鲜的论据去替换体会其效果,小组讨论,全班展示。

篇目 要证明论点或分论点 原论据 新鲜论据 论据评价

【点拨】

任务三:判断下面两则材料用来论证“勤能补拙”这个论点是否合适:

传说古时候有个叫德摩斯梯尼的演说家,因小时候口吃,所以登台演说时常被雄辩的对手压倒。可是他毫不气馁,为了克服弱点,每天口含石子,面朝大海朗诵,不管春夏秋冬,连爬山跑步也都坚持演说。最后他终于成为一名出色的演说家。

王羲之经常在自己的衣服上写字,时间久了甚至将衣服都划破了,终于成为一个有名的书法家。爱迪生夜以继日地工作,进行了上千次的试验,虽经无数次失败,但他不泄气,不放弃,仍然锲而不舍,终于发现了能使灯泡长时间发光的耐用材料——碳化后的竹丝。

【点拨】第一个合适,第二则的两个事例中都不包含“拙”,论据不能证明论点。

三、活动作业

判断下面材料所能论证的观点并在横线上补充分析。

众人只云梵高的成功是偶然,却不见他付出的努力;众人只知屠呦呦发现青蒿素是受古代医书的启发,却不知她和她的团队在实验室里度过的日日夜夜和经历的一次次失败。

。

【点拨】论点:看似偶然的成功是用必然的意志绘就的

总有一种成功被误读成“偶然”,然而其背后总潜藏着“必然”的辛酸!没有一种成功只倚仗着“偶然”,通向它的路上一定有“必然”的血汗!没有一种成功只青睐着“偶然”,成功往往铺垫着一块又一块努力的金砖!偶然的成功,请用必然的意志去绘就!

四、活动总结

1