专题十四 正确使用常见的修辞手法——2023届高考语文二轮复习专题讲义(学案)

文档属性

| 名称 | 专题十四 正确使用常见的修辞手法——2023届高考语文二轮复习专题讲义(学案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 86.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-10 19:11:10 | ||

图片预览

文档简介

专题十四 正确使用常见的修辞手法

一、九种常见修辞手法释义

1.比喻

(1)比喻的定义:比喻就是“打比方”,即抓住两种不同性质的事物的相似点,用一事物比喻另一事物的一种修辞方法。

(2)比喻的结构:一般由本体(被比喻的事物)、喻体(用来比喻的事物)和比喻词(联系本体和喻体的词语,比喻关系的标志)三部分组成。

构成比喻的关键:甲和乙必须是本质不同的事物,甲、乙之间必须有相似点,否则不能构成比喻。

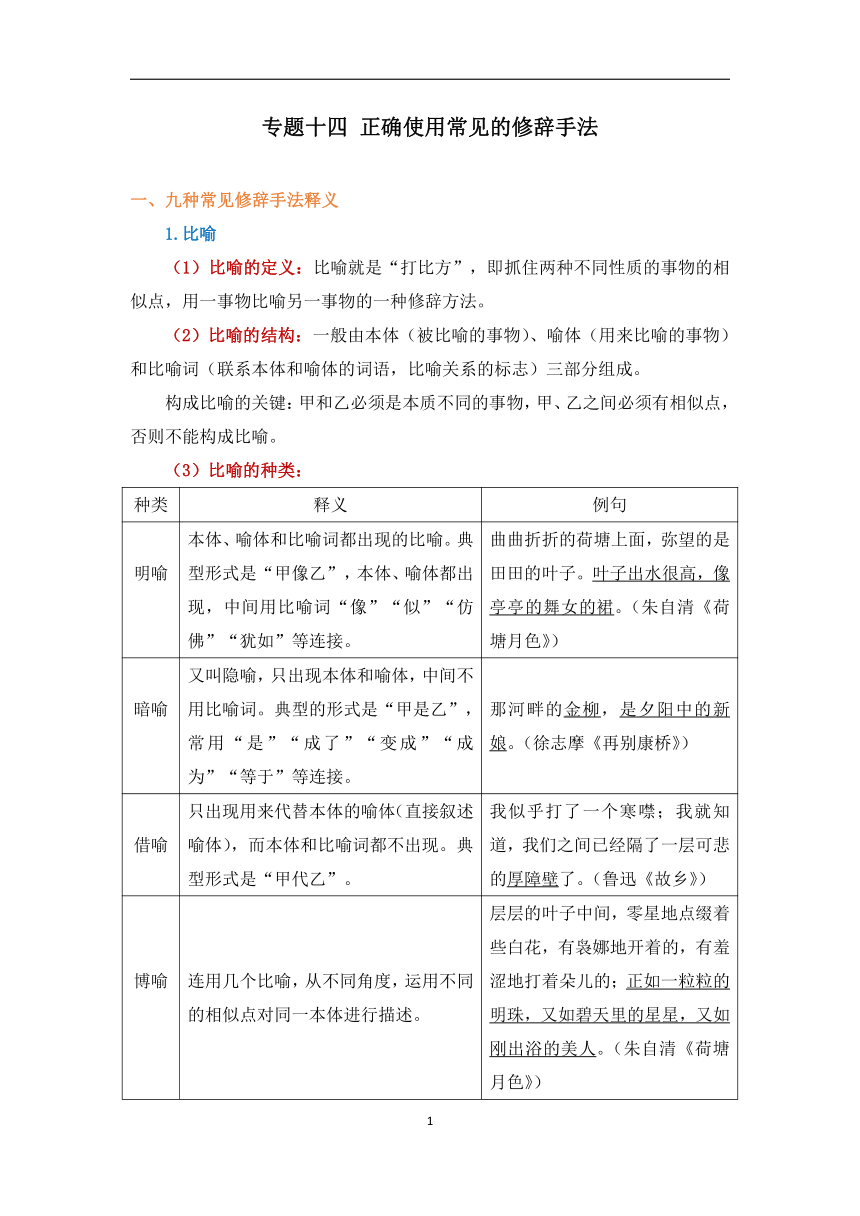

(3)比喻的种类:

种类 释义 例句

明喻 本体、喻体和比喻词都出现的比喻。典型形式是“甲像乙”,本体、喻体都出现,中间用比喻词“像”“似”“仿佛”“犹如”等连接。 曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。(朱自清《荷塘月色》)

暗喻 又叫隐喻,只出现本体和喻体,中间不用比喻词。典型的形式是“甲是乙”,常用“是”“成了”“变成”“成为”“等于”等连接。 那河畔的金柳,是夕阳中的新娘。(徐志摩《再别康桥》)

借喻 只出现用来代替本体的喻体(直接叙述喻体),而本体和比喻词都不出现。典型形式是“甲代乙”。 我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。(鲁迅《故乡》)

博喻 连用几个比喻,从不同角度,运用不同的相似点对同一本体进行描述。 层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。(朱自清《荷塘月色》)

(4)比喻的作用:或化平淡为生动,或化深奥为浅显,或化抽象为具体,或化冗长为简洁。

【例1】下列各句中没有使用比喻修辞手法的一句是( )。

A.应中国国家主席习近平夫人彭丽媛的邀请,美国第一夫人米歇尔·奥巴马携两位女儿玛利亚、萨沙和母亲访问中国。米歇尔与彭丽媛的相会,将是一场美国玫瑰与中国牡丹的相遇。

B.湖水清澈见底,如同一块透明的蓝绸布,静静的躺在大地的怀抱里。

C.残疾人事业是崇高的人道主义事业,残疾人事业的发展好像一把标尺,彰显着社会的公平正义和文明进步。

D.她含笑的双眼炯炯有神,好像一下子年轻了好多,她抬起沉重的手,在胸前缓缓地画着十字。

【答案】

D

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

A.把“米歇尔与彭丽媛的相会”比作“美国玫瑰与中国牡丹的相遇”,运用比喻修辞。

B.把“湖水”比作“一块透明的蓝绸布”,运用比喻修辞。

C.把“残疾人事业的发展”比作“一把尺子”,运用比喻修辞。

D.无比喻修辞,“好像一下子年轻了好多”容易干扰判断,“好像”是似乎的意思,并没有运用比喻的修辞手法。

故选D。

2.比拟

(1)比拟的定义:比拟是根据想象把物当作人来写或把人当作物来写,或把甲物当作乙物来写的一种修辞方法。其形式是事物“人化”,或人“物化”,或甲物“乙物化”

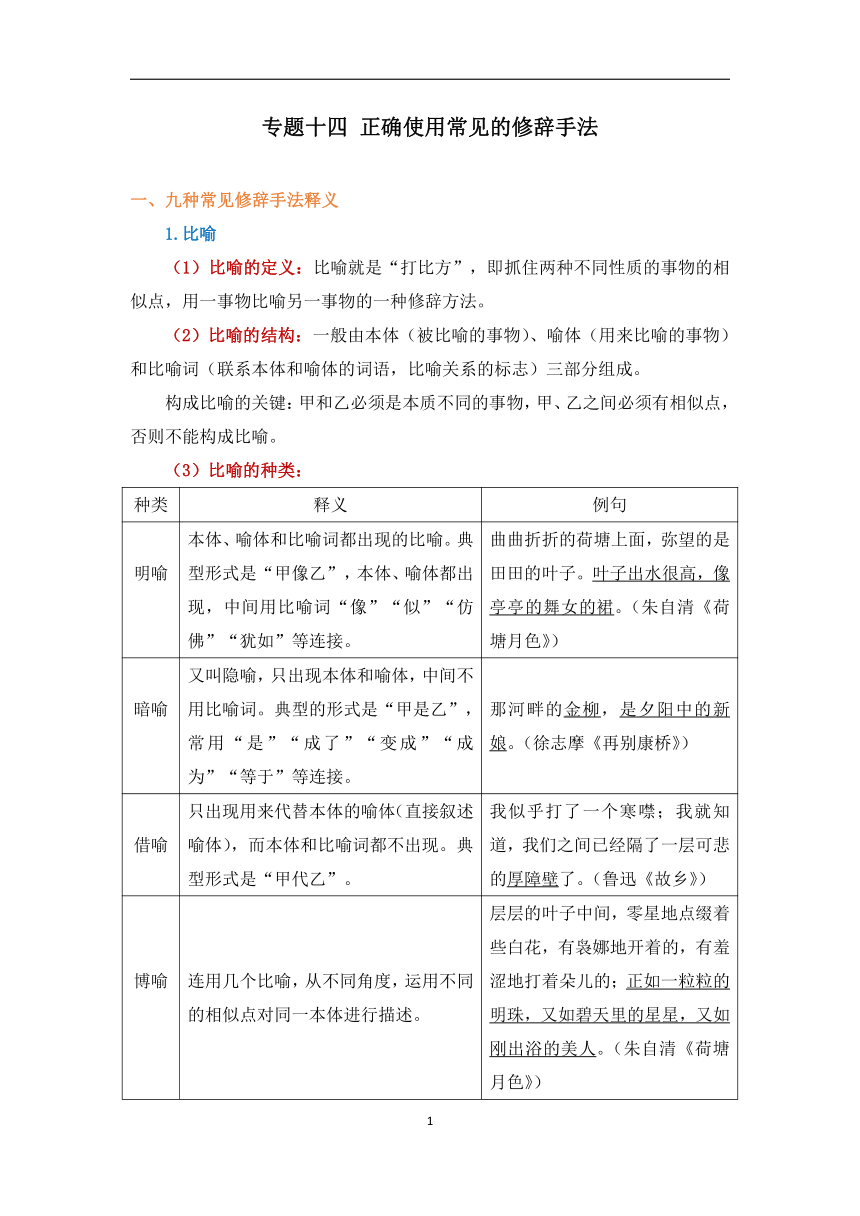

(2)比拟的种类:

种类 释义 例句

拟人 把物当作人来写,赋予物以人的情感、意志、动作等,让无生命的事物好像有生命一样能活动,让有生命的事物好像人一样有思维和情感。 软泥上的青荇,油油的在水底招摇。(徐志摩《再别康桥》)

拟物 把人当作物来写,或把此物(甲物)当作彼物(乙物)来写。 我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。(鲁迅《故乡》)

(3)比拟的作用:能生动形象地描写事物,可使读者不仅对所表达的事物产生鲜明的印象,而且可使读者感受到作者对该事物的强烈的感情,从而引起共鸣。

【例2】下列各项中没有运用比拟修辞手法的一项是( )

A.葡萄沟的葡萄满载着劳动人民的希望,飞向了更广阔的天地。

B.粉红荷花箭高高的挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧。

C.黎明的微光中,楼房蜷缩身体,仿佛还没有睁开眼睛。

D.所有的希望都会在春天发芽,然后趁着春风长叶、开花。

【答案】

B

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

比拟,意思就是把一个事物当作另外一个事物来描述、说明。比拟的辞格是将人比作物、将物比作人,或将甲物化为乙物。

A.“飞向了更广阔的天地”赋予葡萄以鸟的动作,运用比拟修辞。

B.把“粉红荷花箭”比作“哨兵”,运用比喻修辞。

C.“蜷缩”“睁开眼睛”赋予“楼房”以人的动作,运用比拟修辞。

D.用“发芽”“长叶、开花”来写“希望”,把“希望”化为具体的植物来写,运用比拟修辞。

故选B。

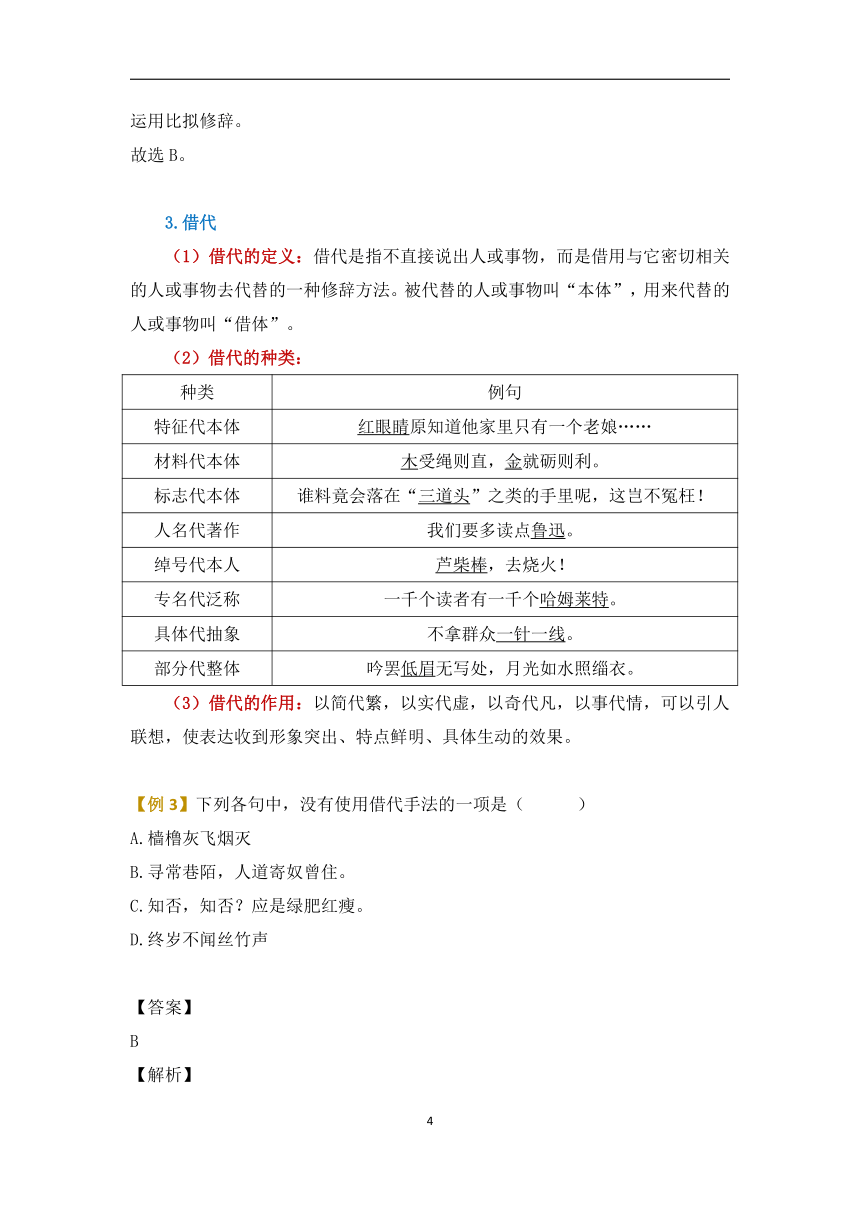

3.借代

(1)借代的定义:借代是指不直接说出人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物去代替的一种修辞方法。被代替的人或事物叫“本体”,用来代替的人或事物叫“借体”。

(2)借代的种类:

种类 例句

特征代本体 红眼睛原知道他家里只有一个老娘……

材料代本体 木受绳则直,金就砺则利。

标志代本体 谁料竟会落在“三道头”之类的手里呢,这岂不冤枉!

人名代著作 我们要多读点鲁迅。

绰号代本人 芦柴棒,去烧火!

专名代泛称 一千个读者有一千个哈姆莱特。

具体代抽象 不拿群众一针一线。

部分代整体 吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

(3)借代的作用:以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情,可以引人联想,使表达收到形象突出、特点鲜明、具体生动的效果。

【例3】下列各句中,没有使用借代手法的一项是( )

A.樯橹灰飞烟灭

B.寻常巷陌,人道寄奴曾住。

C.知否,知否?应是绿肥红瘦。

D.终岁不闻丝竹声

【答案】

B

【解析】

本题考查学生准确理解并运用常见的修辞手法的能力。

A.“樯橹”借代曹操的战船。

C.“绿”借代叶,“红”借代花。

D.“丝竹”借代音乐。

故选B。

4.夸张

(1)夸张的定义:夸张是指为了达到某种表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意扩大或缩小的一种修辞方法。

(2)夸张的种类:

种类 释义 例句

扩大夸张 故意把一般事物往大(多、快、高、长、强……)处说。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。(屈原《离骚》)

缩小夸张 故意把一般事物往小(少、慢、矮、短、弱……)处说。 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。(毛泽东《七律·长征》)

超前夸张 在两件事之间,故意把后出现的事说成是先出现的,或是同时出现的。 未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。(王实甫《西厢记·长亭送别》)

(3)夸张的作用:有利于突出事物的本质和特征,鲜明地表现出作者对事物的感情态度,增强语言的生动性。

【例4】下列各句中,夸张手法运用正确的一句是( )

A.看到自己昨天刚买的股票一下子跌了这么多,他气得浑身都紫了。

B.这次军演中,只见那辆坦克爬山时身轻如燕,劈开云层,直上蓝天。

C.我和你比,简直是一个在井里,一个在天上,我自愧不如。

D.气象台已经连续几天发布高温预警,烈日下,柏油路都快融化了。

【答案】

D

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

A.“气得浑身都紫了”过分夸大,不符合事实,可以说“气得嘴唇都紫了”;

B.“身轻如燕”“劈开云层”“直上蓝天”夸张不当,不符合坦克爬山的特点,这个夸张应该适合描写飞机起飞的样子;

C.“一个在井里,一个在天上”夸张不当,可以说“一个在地上,一个在天上”。

故选D。

5.对偶

(1)对偶的定义:用字数相同、结构形式上相似或相同,意义上对称的一对短语或句子来表达相对或相近意思的修辞方法。

严格的对偶要求字数相等、结构相同、互相对应的部分词性一致、平仄协调、实虚相对。现代诗文中对偶运用相当宽松,只要字数相等、结构相同、声韵大体协调即可。

(2)对偶的种类:

种类 释义 例句

按内容 正对 上下句从两个角度、两个侧面说明同一事理,表示相似、相关的关系。 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。(陶渊明《归园田居(其一)》)

反对 上下句表示一般的相反关系或矛盾对立关系。 忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。(欧阳修《伶官传序》)

串对 上下句意义上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系的对偶形式,也叫“流水对”。 读书破万卷,下笔如有神。(杜甫《奉赠书左丞丈二十二韵》)

按形式 工对 就是字数、词性、结构、平仄、用字等均按对仗要求。 墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

宽对 就是基本符合对仗要求,但某些方面稍有出入,也就是形式要求稍宽松一点。 谦虚使人进步,骄傲使人落后。

按结构 成分对偶 句中的某些成分构成对偶关系。 山水本无知,蝶雁亦无情;但它们对待人类最公平,一视同仁,既不因达官显贵而呈欢卖笑,也不因山野渔樵而吝啬丽彩。

(3)对偶的作用:

①形式整齐,结构对称,可以收到一种均衡的美感效果。

②词句凝练概括,富有表现力,能够把相关事物间的关系表现得集中鲜明,使对立事物间的对比强烈,褒贬分明。

③节奏鲜明,音韵和谐,读来朗朗上口,便于传诵记忆。

【例5】阅读下面的文字,完成下题。

对联,也叫对子,由上联和下联组合而成,字数多少无定规,但要求对仗工整。在我国联苑中,有不少蕴含科学知识的佳联。此类联语含义深刻,构思精妙,读之受益匪浅。一曰数学知识联。“北斗七星,水底连天十四点;南楼孤雁,月中带彩一双飞。”其中的数字掺进了乘法运算,上联“十四点”是“七”的两倍,下联“一双”是“孤”的两倍。二曰植物知识联。“蒲叶桃叶葡萄叶,草本木本;梅花桂花玫瑰花,春香秋香。”“藕入泥中,玉管通地理;荷出水面,朱笔点天文。”对得真实贴切而又奇巧。三曰天文知识联。“新月如弓残月如弓,上弦弓下弦弓;春雷似鼓秋雷似鼓,发声鼓收声鼓。”上联从月的形状上介绍了天文知识,下联从声音上介绍了春雷与秋雷的区别,一形一声,构成一幅对联,给人留下无穷的韵味。

文中“藕入泥中,玉管通地理;荷出水面,朱笔点天文”一句,使用了对偶的修辞手法,请简要分析其表达效果。

【答案】

①“藕”与“荷”、“泥中”与“水面”、“玉管”与“朱笔”、“地理”与“天文”、“入”与“出”、“通”与“点”词性相同,结构一致,对仗工整。

②对偶手法描绘出了莲藕长在泥中,根扎在泥下,荷花出于水面之上,含苞待放的荷花指向天空的一派生机盎然的图景,“通地理”“点天文”寓意知识渊博,文学功底深厚。

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法及表达效果的能力。

从对偶句构成的角度看,“藕”与“荷”、“入”与“出”、“泥中”与“水面”、“玉管”与“朱笔”、“通”与“点”、“地理”与“天文”,依次两两相对,而且每一组都词性相同,字数相等,结构一致,平仄相对、意义相关,对仗工整。

从表达效果的角度看,上联“藕入泥中,玉管通地理”,前半句是实景,莲藕生长在泥土中;后半句就将莲藕比作了玉管,还将其拟人化——“通地理”的,大多是饱读之士。含义深刻,耐人寻味。下联“荷出水面,朱笔点天文”,前半句也是写的实景,荷花浮出水面,后半句将荷花还没有绽放的花苞比作“朱笔”,“点”字也是拟人的手法——“点天文”的,也多为学识渊博之人。上下联巧妙联系,让人回味无穷。

6.排比

(1)排比的定义:排比是指用三个或三个以上结构相同或类似、内容相关的句子成分或句子来表示强调和层层深入的种修辞方法。

(2)排比的种类:

种类 释义 例句

成分排比 同一个句子中的多个成分构成排比。 大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。(艾青《大堰河—我的保姆》)

句子排比 一个复句中的各个单句或几个句子构成排比 他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广!(魏巍《谁是最可爱的人》)

(3)排比的作用:增强语势,渲染气氛,强调内容,强化感情。

【例6】下面划横线句子运用了排比的修辞手法,请分析其表达效果。

一轮满月升起来了,照亮了寂静的山谷、灰白的小路,照亮了秋日的败草、粗糙的树干,还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍,还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。

【答案】

①几个“还有”句式整齐,读来朗朗上口,富有音韵美感,且节奏感强;

②由“照亮”景物到“照亮”“香雪手中”的“小盒子”,语意上有递进;

③既写出了香雪所处的周围环境的寂静、偏远等特点,更突出了铅笔盒对香雪来说充满极大的诱惑力,从而突出了香雪的形象。

【解析】

本题考查学生赏析修辞手法的能力。

“还有一丛丛荆棘、怪石”“还有漫山遍野那树的队伍”“还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子”是排比的修辞手法,三个“还有”句式整齐,读来朗朗上口,富有音韵美感,且节奏感强。

先照亮“一丛丛荆棘、怪石”“漫山遍野那树的队伍”,再照亮“香雪手中那只闪闪发光的小盒子”,由“照亮”景物到“照亮”“香雪手中”的“小盒子”,语意上有递进。

“还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍”是环境描写,香雪手中的小盒子闪闪发光,既写出了香雪所处的周围环境的寂静、偏远等特点,更突出了铅笔盒对香雪来说充满极大的诱惑力,从而突出了香雪的形象。

7.反复

(1)反复的定义:为了强调某个意思,突出某种感情,有意重复使用某个词语、句子或句群的修辞方法。

(2)反复的种类:

种类 例句

连续反复 沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡(鲁迅《为了忘却的记念》)

间隔反复 她含着笑,洗着我们的衣服,/她含着笑,提着菜篮到村边的结冰的池塘去,/她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,/她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,/她含着笑,背了团箕到广场上去……(艾青《大堰河—我的保姆》)

(3)反复的作用:用于说理文章,起强调作用;写景抒情,感染力强;加强节奏感,增强旋律美。

【例7】阅读下面的文字,完成下面小题。

一柄折扇,两种画面。一面历史,一面现实。一面可能是书画,承载古人喜怒农乐;一面可能是空白,留予后人思考填充。如今,折扇已变成一种情绪或文化的载体,是对生活的美化和装点,是挂在时代腰间的奢侈品。

文中画横线的句子使用了反复的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

【答案】

反复是“一面……一面……”,叙说折扇扇面表现的内容,强调了折扇扇面的丰富内涵和其承载的独特的文化意蕴。

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法及表达效果的能力。

反复是“一面……一面……”,有意让词语重复,叙说折扇扇面表现的内容。

可能表现历史,也可能表现现实,也可能是承载古人喜怒农乐的书画,也可能是留予后人思考填充的空白,强调和突出了折扇扇面的丰富内涵和其承载的独特的文化意蕴。

8.设问

(1)设问的定义:无疑而故意设置疑问,明知故问,自问自答的修辞方法。设问的目的是强调问题,以引起人们的注意,启发人们进行思考。如:

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉(艾青《我爱这土地》)

(2)设问的作用:提醒注意,引导思考;突出某些内容,使文章有变化,起波澜;有时出现在篇首或句首,起到引起下文或承上启下的过渡作用。

【例8】阅读下面的文字,完成下面小题。

文学是什么?从文化学的角度考虑,我们把它定义为“民族文化的语言艺术归结”和“民族文化的语言艺术表现方式”。因为从现代人的文化视野上看,文学不是局限于文化之一隅的狭小门类,它本身就是文化的一个层次,同时又是一种文化的语言艺术表达。它以语言为表现自己的载体,甚至其载体本身也是文化的凝结产物。正因为如此,当我们站在当代历史的高度俯视中国文学的时候,我们看到的不仅仅是文学本身发出的灿烂之光,还有它展现的充满了勃勃生机的中华文明。它本身就是一部艺术化了的源远流的中华民族史。

文中画横线的句子使用了设问的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

【答案】

①构成:设问由一问一答构成;文中先提出“文学是什么”,后一句紧接着从文化学的角度做了回答。

②效果:先提出问题,能引起读者思考;使得层次分明,思路清晰;加强语气,突出文学是民族文化的语言艺术。

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法、分析句子表达效果的能力。

设问是一种为了强调某部分内容,故意先提出问题,明知故问,自问自答的修辞手法,分析它的构成时要找出问句和答句即可。

构成:问句是“文学是什么”,答句是“从文化学的角度考虑,我们把它定义为‘民族文化的语言艺术归结’和‘民族文化的语言艺术表现方式’”,一问一答构成设问。

表达效果:故意先提出“文学是什么”的问题,能引人注意,启发思考;答句从文化学的角度做了回答,突出文学是民族文化的语言艺术;一问一答使得层次分明,思路清晰。

9.反问

(1)反问的定义:用疑问句的形式表示确定的意思,以加强语气,增强表达效果的修辞方法。反问句句末一般用问号,有的也用感叹号。

(2)反问的种类:

种类 例句

用肯定的形式表示否定 四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,哪里还能有什么言语?(鲁迅《为了忘却的记念》)

用否定的形式表示肯定 有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废的色彩,所以中国的诗文里,赞颂秋的文字的特别的多。但外国的诗人,又何尝不然?(郁达夫《故都的秋》)

(3)反问的作用:加强语气,增强表达效果,使语句具有无可辩驳的力量,能激发读者的感情,给读者留下深刻的印象。

【例9】阅读下面文字,完成下面小题。

可见“从俗从众”,有的时候也会造成不适感。而避免不适感,一方面要从得有理有据,不能将错的硬掰成对的;同时也要循序渐进,用既谨慎也开放的态度对待字音演变。毕竟,语言是我们日日挂在嘴边的交流工具,也是文化流淌千年的重要根基。尊重我们的文字,既要方便当代人畅所欲言、不拗口的日常使用,也要尊重古人挥卷豪放的笔墨和吟咏动人的长歌。况且,就连今天是吃元宵还是吃汤圆,南北方人尚且存在争议,更何况我们的语言呢?

反问句比一般陈述句更具表现力,请据此对文中结尾句子所用的反问进行简要分析。

【答案】

①加强语气,使对“语言既要尊重日常使用,又要尊重古人”这一看法表达得更加清晰、有力;

②引发思考,将“语言如何从俗从众”与“吃元宵还是吃汤圆”的生活实例进行类比,给读者留有思考的空间。

【解析】本题考查学生分析反问句表达效果的能力。

反问句比陈述句,具有加强语气的作用。这句话用“吃元宵还是吃汤圆”做类比,肯定了语言中的读音存在争议是正常而普遍的现象,加强了肯定语气,使前文“语言既要尊重日常使用,又要尊重古人”这一说理更清晰,更有说服力。

反问的句式是只问不答,而答案自在其中,可以引起我们的思考,用“吃元宵还是吃汤圆”的生活实例与语言的读音存在争议类比,最后运用“更何况我们的语言呢”这一反问句,进而让读者深深的思考“语言如何从俗从众”的问题。

二、区分五对常用易混的修辞手法

修辞手法 辨析

比喻和比拟 反映事物间的关系不同。比喻是以甲喻乙,两者有相似点,是相似关系;比拟是以甲拟乙,两者融为一体,是交融关系。【例1】霎时间,东西长安街成了喧腾的大海。【例2】青蛙唱着恋歌,给荷塘增添了一道亮丽的风景。例1以“喧腾的大海”比作热闹的“东西长安街”,有相似点;例2把“青蛙”模拟成“歌手”来描述,两者融为体。所以,例1是比喻,例2是比拟。

表达的结构方式不同。比喻的本体和喻体一主一从,本体或出现或不出现,而喻体必须出现;比拟的本体和“拟体”彼此交融,成为一体,本体必须出现,“拟体”一般不出现。【例3】曙色像一片翠蓝的水,流动在原野的尽头。【例4】曙色流动在原野的尽头例3出现了喻体“一片翠蓝的水”和比喻词“像”,例4只出现本体“曙色”和比拟词语“流动”。所以,例3是比喻,例4是比拟。

表达的效果不同。比喻重在用浅近的形象的事物去说明深奥的抽象的事物,比拟重在用模拟的方法描述人或物的行为状态。例3和例4能够收到各自的表达效果。

借喻和借代 相同点:它们都用一事物代另一事物,事物本体不出现。【例1】黑夜,静寂得像“死”一般的黑夜!但黎明的到来毕竟是无法抗拒的【例2】他端起杯子,有滋有味地品了一口“龙井”例1是借喻,只出现喻体“黑夜”;例2是借代,只出现借体“龙井”。不同点:(1)借喻的作用是“比喻”,虽然也有代替的作用,但总是喻中有代;借代的作用是“称代”,即直接把借体称为本体,它只代不喻。(2)构成借喻的基础是事物的相似性,即要求喻体和本体有某些方面的相似;构成借代的基础是事物的关联性,即要求借体和本体有某种关系。(3)借喻可以改为明喻或暗喻,借代则不能。【例3】要扫除一切害人虫,全无敌。【例4】雷锋说:“大嫂,别问了,我叫解放军,就住在中国。”例3是借喻,“害人虫”是喻体,这一句子可改为明喻:要扫除一切像害虫一样的敌人。例4是借代,以“解放军”代“解放军中的一位战士”,这是借全体代部分。

对偶和对比 对偶主要是从结构形式上说的,其基本特点是“对称”,它要求结构相称,字数相等:对比是从意义上说的,其基本特点是“对立”,它要求意义相反或相对,而不管结构形式如何。【例1】赤道雕弓能射虎,椰林匕首敢龙。【例2】有的人骑在人民头上:“呵,我多伟大!”有的人俯下身子给人民当牛马例1的结构对称,字数相等,是对偶;例2的意义相反,结构形式并不对称,是对比。

对偶里的“反对”,就形式说是对偶,就意义说是对比,这是修辞手法的兼类现象【例3】横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。【例4】敌人害怕您静若悬剑,人民信赖您稳如磐石。

排比和对偶 排比是三个或三个以上语言单位,而对偶是两个语言单位。排比要求结构大体相似,字数要求不甚严格,而对偶必须对称。【例1】但见那——满树繁花,一街灯光,四海长风……上例破折号后是排比结构,如果将它改为“满树繁花,一街灯光”,或“一街灯光,四海长风”,就变成了对偶。

排比经常以同一词语作为彼此的提挈语,使排比互相衔接,给人以紧凑、密集之感;而典型的对偶句上下两句是不重字的。【例2】国家要独立,民族要解放,人民要革命,已成为不可抗拒的历史潮流。【例3】五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。例2是排比,“要”是提挈语;例3是对偶,属于没有重字的典型的对偶句。

对偶在平仄、对仗方面有一定要求,而排比则无此要求。

反问和设问 反问明确表示肯定或否定的内容,而设问则不表示肯定什么或否定什么。反问的作用主要是加强语气,句末可用问号,也可用感叹号;而设问的作用主要是提出问题,引起注意,启发思考,句末只可用问号。【例1】池水涟漪,莺花乱舞,谁能说它不美呢?【例2】谁是最可爱的人?我们的战士,我感觉他们是最可爱的人例1是反问,能明确肯定“美”的意思,句末可用问号,也可用感叹号;例2是设问,问句本身不能明确什么意思,句末只能用问号。

2

一、九种常见修辞手法释义

1.比喻

(1)比喻的定义:比喻就是“打比方”,即抓住两种不同性质的事物的相似点,用一事物比喻另一事物的一种修辞方法。

(2)比喻的结构:一般由本体(被比喻的事物)、喻体(用来比喻的事物)和比喻词(联系本体和喻体的词语,比喻关系的标志)三部分组成。

构成比喻的关键:甲和乙必须是本质不同的事物,甲、乙之间必须有相似点,否则不能构成比喻。

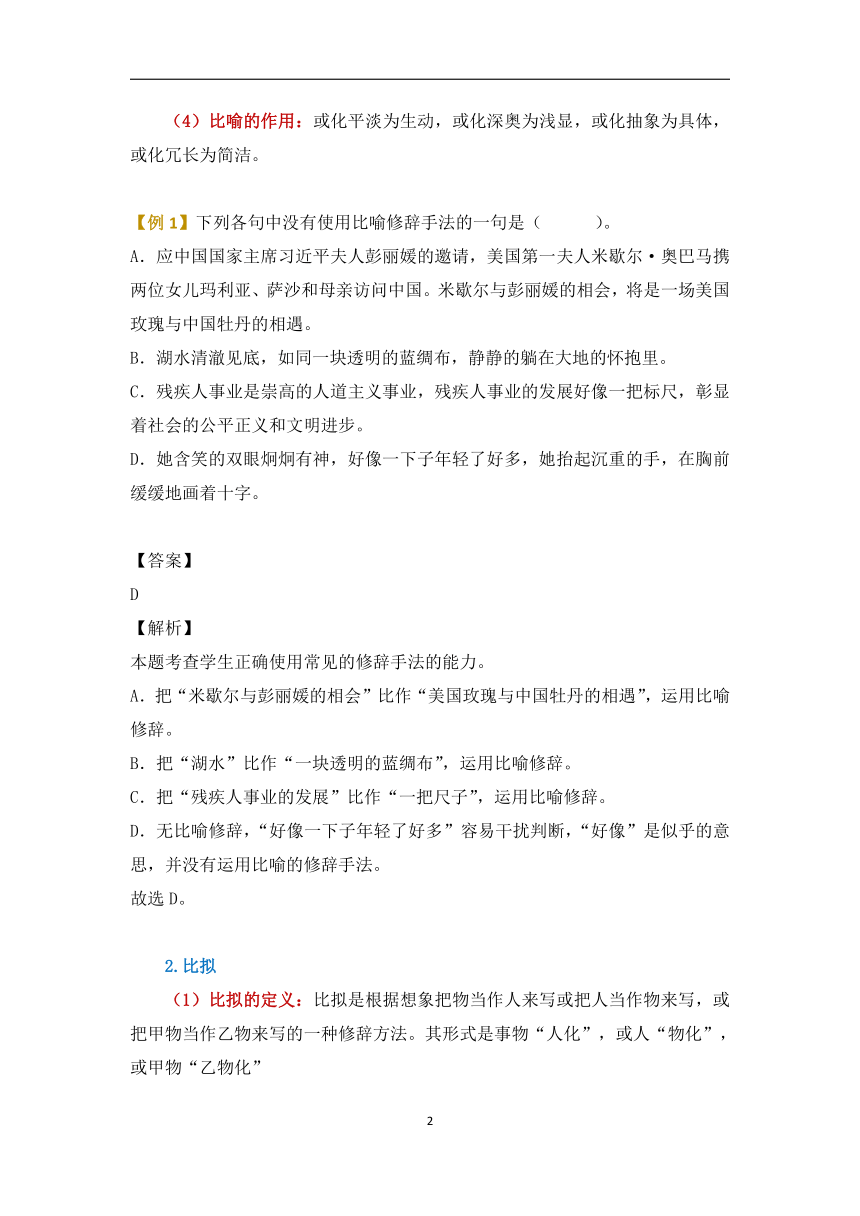

(3)比喻的种类:

种类 释义 例句

明喻 本体、喻体和比喻词都出现的比喻。典型形式是“甲像乙”,本体、喻体都出现,中间用比喻词“像”“似”“仿佛”“犹如”等连接。 曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。(朱自清《荷塘月色》)

暗喻 又叫隐喻,只出现本体和喻体,中间不用比喻词。典型的形式是“甲是乙”,常用“是”“成了”“变成”“成为”“等于”等连接。 那河畔的金柳,是夕阳中的新娘。(徐志摩《再别康桥》)

借喻 只出现用来代替本体的喻体(直接叙述喻体),而本体和比喻词都不出现。典型形式是“甲代乙”。 我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。(鲁迅《故乡》)

博喻 连用几个比喻,从不同角度,运用不同的相似点对同一本体进行描述。 层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。(朱自清《荷塘月色》)

(4)比喻的作用:或化平淡为生动,或化深奥为浅显,或化抽象为具体,或化冗长为简洁。

【例1】下列各句中没有使用比喻修辞手法的一句是( )。

A.应中国国家主席习近平夫人彭丽媛的邀请,美国第一夫人米歇尔·奥巴马携两位女儿玛利亚、萨沙和母亲访问中国。米歇尔与彭丽媛的相会,将是一场美国玫瑰与中国牡丹的相遇。

B.湖水清澈见底,如同一块透明的蓝绸布,静静的躺在大地的怀抱里。

C.残疾人事业是崇高的人道主义事业,残疾人事业的发展好像一把标尺,彰显着社会的公平正义和文明进步。

D.她含笑的双眼炯炯有神,好像一下子年轻了好多,她抬起沉重的手,在胸前缓缓地画着十字。

【答案】

D

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

A.把“米歇尔与彭丽媛的相会”比作“美国玫瑰与中国牡丹的相遇”,运用比喻修辞。

B.把“湖水”比作“一块透明的蓝绸布”,运用比喻修辞。

C.把“残疾人事业的发展”比作“一把尺子”,运用比喻修辞。

D.无比喻修辞,“好像一下子年轻了好多”容易干扰判断,“好像”是似乎的意思,并没有运用比喻的修辞手法。

故选D。

2.比拟

(1)比拟的定义:比拟是根据想象把物当作人来写或把人当作物来写,或把甲物当作乙物来写的一种修辞方法。其形式是事物“人化”,或人“物化”,或甲物“乙物化”

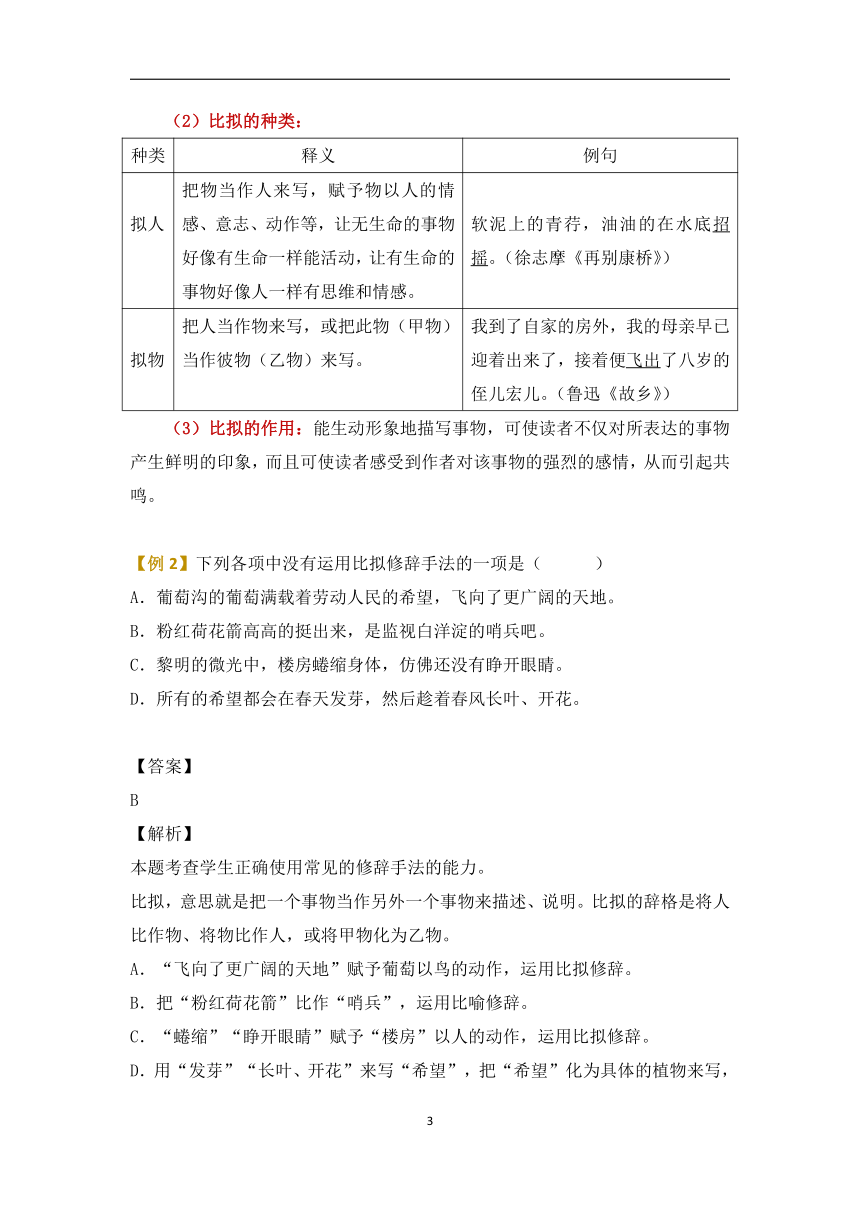

(2)比拟的种类:

种类 释义 例句

拟人 把物当作人来写,赋予物以人的情感、意志、动作等,让无生命的事物好像有生命一样能活动,让有生命的事物好像人一样有思维和情感。 软泥上的青荇,油油的在水底招摇。(徐志摩《再别康桥》)

拟物 把人当作物来写,或把此物(甲物)当作彼物(乙物)来写。 我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。(鲁迅《故乡》)

(3)比拟的作用:能生动形象地描写事物,可使读者不仅对所表达的事物产生鲜明的印象,而且可使读者感受到作者对该事物的强烈的感情,从而引起共鸣。

【例2】下列各项中没有运用比拟修辞手法的一项是( )

A.葡萄沟的葡萄满载着劳动人民的希望,飞向了更广阔的天地。

B.粉红荷花箭高高的挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧。

C.黎明的微光中,楼房蜷缩身体,仿佛还没有睁开眼睛。

D.所有的希望都会在春天发芽,然后趁着春风长叶、开花。

【答案】

B

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

比拟,意思就是把一个事物当作另外一个事物来描述、说明。比拟的辞格是将人比作物、将物比作人,或将甲物化为乙物。

A.“飞向了更广阔的天地”赋予葡萄以鸟的动作,运用比拟修辞。

B.把“粉红荷花箭”比作“哨兵”,运用比喻修辞。

C.“蜷缩”“睁开眼睛”赋予“楼房”以人的动作,运用比拟修辞。

D.用“发芽”“长叶、开花”来写“希望”,把“希望”化为具体的植物来写,运用比拟修辞。

故选B。

3.借代

(1)借代的定义:借代是指不直接说出人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物去代替的一种修辞方法。被代替的人或事物叫“本体”,用来代替的人或事物叫“借体”。

(2)借代的种类:

种类 例句

特征代本体 红眼睛原知道他家里只有一个老娘……

材料代本体 木受绳则直,金就砺则利。

标志代本体 谁料竟会落在“三道头”之类的手里呢,这岂不冤枉!

人名代著作 我们要多读点鲁迅。

绰号代本人 芦柴棒,去烧火!

专名代泛称 一千个读者有一千个哈姆莱特。

具体代抽象 不拿群众一针一线。

部分代整体 吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

(3)借代的作用:以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情,可以引人联想,使表达收到形象突出、特点鲜明、具体生动的效果。

【例3】下列各句中,没有使用借代手法的一项是( )

A.樯橹灰飞烟灭

B.寻常巷陌,人道寄奴曾住。

C.知否,知否?应是绿肥红瘦。

D.终岁不闻丝竹声

【答案】

B

【解析】

本题考查学生准确理解并运用常见的修辞手法的能力。

A.“樯橹”借代曹操的战船。

C.“绿”借代叶,“红”借代花。

D.“丝竹”借代音乐。

故选B。

4.夸张

(1)夸张的定义:夸张是指为了达到某种表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意扩大或缩小的一种修辞方法。

(2)夸张的种类:

种类 释义 例句

扩大夸张 故意把一般事物往大(多、快、高、长、强……)处说。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。(屈原《离骚》)

缩小夸张 故意把一般事物往小(少、慢、矮、短、弱……)处说。 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。(毛泽东《七律·长征》)

超前夸张 在两件事之间,故意把后出现的事说成是先出现的,或是同时出现的。 未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。(王实甫《西厢记·长亭送别》)

(3)夸张的作用:有利于突出事物的本质和特征,鲜明地表现出作者对事物的感情态度,增强语言的生动性。

【例4】下列各句中,夸张手法运用正确的一句是( )

A.看到自己昨天刚买的股票一下子跌了这么多,他气得浑身都紫了。

B.这次军演中,只见那辆坦克爬山时身轻如燕,劈开云层,直上蓝天。

C.我和你比,简直是一个在井里,一个在天上,我自愧不如。

D.气象台已经连续几天发布高温预警,烈日下,柏油路都快融化了。

【答案】

D

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

A.“气得浑身都紫了”过分夸大,不符合事实,可以说“气得嘴唇都紫了”;

B.“身轻如燕”“劈开云层”“直上蓝天”夸张不当,不符合坦克爬山的特点,这个夸张应该适合描写飞机起飞的样子;

C.“一个在井里,一个在天上”夸张不当,可以说“一个在地上,一个在天上”。

故选D。

5.对偶

(1)对偶的定义:用字数相同、结构形式上相似或相同,意义上对称的一对短语或句子来表达相对或相近意思的修辞方法。

严格的对偶要求字数相等、结构相同、互相对应的部分词性一致、平仄协调、实虚相对。现代诗文中对偶运用相当宽松,只要字数相等、结构相同、声韵大体协调即可。

(2)对偶的种类:

种类 释义 例句

按内容 正对 上下句从两个角度、两个侧面说明同一事理,表示相似、相关的关系。 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。(陶渊明《归园田居(其一)》)

反对 上下句表示一般的相反关系或矛盾对立关系。 忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。(欧阳修《伶官传序》)

串对 上下句意义上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系的对偶形式,也叫“流水对”。 读书破万卷,下笔如有神。(杜甫《奉赠书左丞丈二十二韵》)

按形式 工对 就是字数、词性、结构、平仄、用字等均按对仗要求。 墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

宽对 就是基本符合对仗要求,但某些方面稍有出入,也就是形式要求稍宽松一点。 谦虚使人进步,骄傲使人落后。

按结构 成分对偶 句中的某些成分构成对偶关系。 山水本无知,蝶雁亦无情;但它们对待人类最公平,一视同仁,既不因达官显贵而呈欢卖笑,也不因山野渔樵而吝啬丽彩。

(3)对偶的作用:

①形式整齐,结构对称,可以收到一种均衡的美感效果。

②词句凝练概括,富有表现力,能够把相关事物间的关系表现得集中鲜明,使对立事物间的对比强烈,褒贬分明。

③节奏鲜明,音韵和谐,读来朗朗上口,便于传诵记忆。

【例5】阅读下面的文字,完成下题。

对联,也叫对子,由上联和下联组合而成,字数多少无定规,但要求对仗工整。在我国联苑中,有不少蕴含科学知识的佳联。此类联语含义深刻,构思精妙,读之受益匪浅。一曰数学知识联。“北斗七星,水底连天十四点;南楼孤雁,月中带彩一双飞。”其中的数字掺进了乘法运算,上联“十四点”是“七”的两倍,下联“一双”是“孤”的两倍。二曰植物知识联。“蒲叶桃叶葡萄叶,草本木本;梅花桂花玫瑰花,春香秋香。”“藕入泥中,玉管通地理;荷出水面,朱笔点天文。”对得真实贴切而又奇巧。三曰天文知识联。“新月如弓残月如弓,上弦弓下弦弓;春雷似鼓秋雷似鼓,发声鼓收声鼓。”上联从月的形状上介绍了天文知识,下联从声音上介绍了春雷与秋雷的区别,一形一声,构成一幅对联,给人留下无穷的韵味。

文中“藕入泥中,玉管通地理;荷出水面,朱笔点天文”一句,使用了对偶的修辞手法,请简要分析其表达效果。

【答案】

①“藕”与“荷”、“泥中”与“水面”、“玉管”与“朱笔”、“地理”与“天文”、“入”与“出”、“通”与“点”词性相同,结构一致,对仗工整。

②对偶手法描绘出了莲藕长在泥中,根扎在泥下,荷花出于水面之上,含苞待放的荷花指向天空的一派生机盎然的图景,“通地理”“点天文”寓意知识渊博,文学功底深厚。

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法及表达效果的能力。

从对偶句构成的角度看,“藕”与“荷”、“入”与“出”、“泥中”与“水面”、“玉管”与“朱笔”、“通”与“点”、“地理”与“天文”,依次两两相对,而且每一组都词性相同,字数相等,结构一致,平仄相对、意义相关,对仗工整。

从表达效果的角度看,上联“藕入泥中,玉管通地理”,前半句是实景,莲藕生长在泥土中;后半句就将莲藕比作了玉管,还将其拟人化——“通地理”的,大多是饱读之士。含义深刻,耐人寻味。下联“荷出水面,朱笔点天文”,前半句也是写的实景,荷花浮出水面,后半句将荷花还没有绽放的花苞比作“朱笔”,“点”字也是拟人的手法——“点天文”的,也多为学识渊博之人。上下联巧妙联系,让人回味无穷。

6.排比

(1)排比的定义:排比是指用三个或三个以上结构相同或类似、内容相关的句子成分或句子来表示强调和层层深入的种修辞方法。

(2)排比的种类:

种类 释义 例句

成分排比 同一个句子中的多个成分构成排比。 大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。(艾青《大堰河—我的保姆》)

句子排比 一个复句中的各个单句或几个句子构成排比 他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广!(魏巍《谁是最可爱的人》)

(3)排比的作用:增强语势,渲染气氛,强调内容,强化感情。

【例6】下面划横线句子运用了排比的修辞手法,请分析其表达效果。

一轮满月升起来了,照亮了寂静的山谷、灰白的小路,照亮了秋日的败草、粗糙的树干,还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍,还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。

【答案】

①几个“还有”句式整齐,读来朗朗上口,富有音韵美感,且节奏感强;

②由“照亮”景物到“照亮”“香雪手中”的“小盒子”,语意上有递进;

③既写出了香雪所处的周围环境的寂静、偏远等特点,更突出了铅笔盒对香雪来说充满极大的诱惑力,从而突出了香雪的形象。

【解析】

本题考查学生赏析修辞手法的能力。

“还有一丛丛荆棘、怪石”“还有漫山遍野那树的队伍”“还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子”是排比的修辞手法,三个“还有”句式整齐,读来朗朗上口,富有音韵美感,且节奏感强。

先照亮“一丛丛荆棘、怪石”“漫山遍野那树的队伍”,再照亮“香雪手中那只闪闪发光的小盒子”,由“照亮”景物到“照亮”“香雪手中”的“小盒子”,语意上有递进。

“还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍”是环境描写,香雪手中的小盒子闪闪发光,既写出了香雪所处的周围环境的寂静、偏远等特点,更突出了铅笔盒对香雪来说充满极大的诱惑力,从而突出了香雪的形象。

7.反复

(1)反复的定义:为了强调某个意思,突出某种感情,有意重复使用某个词语、句子或句群的修辞方法。

(2)反复的种类:

种类 例句

连续反复 沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡(鲁迅《为了忘却的记念》)

间隔反复 她含着笑,洗着我们的衣服,/她含着笑,提着菜篮到村边的结冰的池塘去,/她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,/她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,/她含着笑,背了团箕到广场上去……(艾青《大堰河—我的保姆》)

(3)反复的作用:用于说理文章,起强调作用;写景抒情,感染力强;加强节奏感,增强旋律美。

【例7】阅读下面的文字,完成下面小题。

一柄折扇,两种画面。一面历史,一面现实。一面可能是书画,承载古人喜怒农乐;一面可能是空白,留予后人思考填充。如今,折扇已变成一种情绪或文化的载体,是对生活的美化和装点,是挂在时代腰间的奢侈品。

文中画横线的句子使用了反复的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

【答案】

反复是“一面……一面……”,叙说折扇扇面表现的内容,强调了折扇扇面的丰富内涵和其承载的独特的文化意蕴。

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法及表达效果的能力。

反复是“一面……一面……”,有意让词语重复,叙说折扇扇面表现的内容。

可能表现历史,也可能表现现实,也可能是承载古人喜怒农乐的书画,也可能是留予后人思考填充的空白,强调和突出了折扇扇面的丰富内涵和其承载的独特的文化意蕴。

8.设问

(1)设问的定义:无疑而故意设置疑问,明知故问,自问自答的修辞方法。设问的目的是强调问题,以引起人们的注意,启发人们进行思考。如:

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉(艾青《我爱这土地》)

(2)设问的作用:提醒注意,引导思考;突出某些内容,使文章有变化,起波澜;有时出现在篇首或句首,起到引起下文或承上启下的过渡作用。

【例8】阅读下面的文字,完成下面小题。

文学是什么?从文化学的角度考虑,我们把它定义为“民族文化的语言艺术归结”和“民族文化的语言艺术表现方式”。因为从现代人的文化视野上看,文学不是局限于文化之一隅的狭小门类,它本身就是文化的一个层次,同时又是一种文化的语言艺术表达。它以语言为表现自己的载体,甚至其载体本身也是文化的凝结产物。正因为如此,当我们站在当代历史的高度俯视中国文学的时候,我们看到的不仅仅是文学本身发出的灿烂之光,还有它展现的充满了勃勃生机的中华文明。它本身就是一部艺术化了的源远流的中华民族史。

文中画横线的句子使用了设问的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

【答案】

①构成:设问由一问一答构成;文中先提出“文学是什么”,后一句紧接着从文化学的角度做了回答。

②效果:先提出问题,能引起读者思考;使得层次分明,思路清晰;加强语气,突出文学是民族文化的语言艺术。

【解析】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法、分析句子表达效果的能力。

设问是一种为了强调某部分内容,故意先提出问题,明知故问,自问自答的修辞手法,分析它的构成时要找出问句和答句即可。

构成:问句是“文学是什么”,答句是“从文化学的角度考虑,我们把它定义为‘民族文化的语言艺术归结’和‘民族文化的语言艺术表现方式’”,一问一答构成设问。

表达效果:故意先提出“文学是什么”的问题,能引人注意,启发思考;答句从文化学的角度做了回答,突出文学是民族文化的语言艺术;一问一答使得层次分明,思路清晰。

9.反问

(1)反问的定义:用疑问句的形式表示确定的意思,以加强语气,增强表达效果的修辞方法。反问句句末一般用问号,有的也用感叹号。

(2)反问的种类:

种类 例句

用肯定的形式表示否定 四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,哪里还能有什么言语?(鲁迅《为了忘却的记念》)

用否定的形式表示肯定 有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废的色彩,所以中国的诗文里,赞颂秋的文字的特别的多。但外国的诗人,又何尝不然?(郁达夫《故都的秋》)

(3)反问的作用:加强语气,增强表达效果,使语句具有无可辩驳的力量,能激发读者的感情,给读者留下深刻的印象。

【例9】阅读下面文字,完成下面小题。

可见“从俗从众”,有的时候也会造成不适感。而避免不适感,一方面要从得有理有据,不能将错的硬掰成对的;同时也要循序渐进,用既谨慎也开放的态度对待字音演变。毕竟,语言是我们日日挂在嘴边的交流工具,也是文化流淌千年的重要根基。尊重我们的文字,既要方便当代人畅所欲言、不拗口的日常使用,也要尊重古人挥卷豪放的笔墨和吟咏动人的长歌。况且,就连今天是吃元宵还是吃汤圆,南北方人尚且存在争议,更何况我们的语言呢?

反问句比一般陈述句更具表现力,请据此对文中结尾句子所用的反问进行简要分析。

【答案】

①加强语气,使对“语言既要尊重日常使用,又要尊重古人”这一看法表达得更加清晰、有力;

②引发思考,将“语言如何从俗从众”与“吃元宵还是吃汤圆”的生活实例进行类比,给读者留有思考的空间。

【解析】本题考查学生分析反问句表达效果的能力。

反问句比陈述句,具有加强语气的作用。这句话用“吃元宵还是吃汤圆”做类比,肯定了语言中的读音存在争议是正常而普遍的现象,加强了肯定语气,使前文“语言既要尊重日常使用,又要尊重古人”这一说理更清晰,更有说服力。

反问的句式是只问不答,而答案自在其中,可以引起我们的思考,用“吃元宵还是吃汤圆”的生活实例与语言的读音存在争议类比,最后运用“更何况我们的语言呢”这一反问句,进而让读者深深的思考“语言如何从俗从众”的问题。

二、区分五对常用易混的修辞手法

修辞手法 辨析

比喻和比拟 反映事物间的关系不同。比喻是以甲喻乙,两者有相似点,是相似关系;比拟是以甲拟乙,两者融为一体,是交融关系。【例1】霎时间,东西长安街成了喧腾的大海。【例2】青蛙唱着恋歌,给荷塘增添了一道亮丽的风景。例1以“喧腾的大海”比作热闹的“东西长安街”,有相似点;例2把“青蛙”模拟成“歌手”来描述,两者融为体。所以,例1是比喻,例2是比拟。

表达的结构方式不同。比喻的本体和喻体一主一从,本体或出现或不出现,而喻体必须出现;比拟的本体和“拟体”彼此交融,成为一体,本体必须出现,“拟体”一般不出现。【例3】曙色像一片翠蓝的水,流动在原野的尽头。【例4】曙色流动在原野的尽头例3出现了喻体“一片翠蓝的水”和比喻词“像”,例4只出现本体“曙色”和比拟词语“流动”。所以,例3是比喻,例4是比拟。

表达的效果不同。比喻重在用浅近的形象的事物去说明深奥的抽象的事物,比拟重在用模拟的方法描述人或物的行为状态。例3和例4能够收到各自的表达效果。

借喻和借代 相同点:它们都用一事物代另一事物,事物本体不出现。【例1】黑夜,静寂得像“死”一般的黑夜!但黎明的到来毕竟是无法抗拒的【例2】他端起杯子,有滋有味地品了一口“龙井”例1是借喻,只出现喻体“黑夜”;例2是借代,只出现借体“龙井”。不同点:(1)借喻的作用是“比喻”,虽然也有代替的作用,但总是喻中有代;借代的作用是“称代”,即直接把借体称为本体,它只代不喻。(2)构成借喻的基础是事物的相似性,即要求喻体和本体有某些方面的相似;构成借代的基础是事物的关联性,即要求借体和本体有某种关系。(3)借喻可以改为明喻或暗喻,借代则不能。【例3】要扫除一切害人虫,全无敌。【例4】雷锋说:“大嫂,别问了,我叫解放军,就住在中国。”例3是借喻,“害人虫”是喻体,这一句子可改为明喻:要扫除一切像害虫一样的敌人。例4是借代,以“解放军”代“解放军中的一位战士”,这是借全体代部分。

对偶和对比 对偶主要是从结构形式上说的,其基本特点是“对称”,它要求结构相称,字数相等:对比是从意义上说的,其基本特点是“对立”,它要求意义相反或相对,而不管结构形式如何。【例1】赤道雕弓能射虎,椰林匕首敢龙。【例2】有的人骑在人民头上:“呵,我多伟大!”有的人俯下身子给人民当牛马例1的结构对称,字数相等,是对偶;例2的意义相反,结构形式并不对称,是对比。

对偶里的“反对”,就形式说是对偶,就意义说是对比,这是修辞手法的兼类现象【例3】横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。【例4】敌人害怕您静若悬剑,人民信赖您稳如磐石。

排比和对偶 排比是三个或三个以上语言单位,而对偶是两个语言单位。排比要求结构大体相似,字数要求不甚严格,而对偶必须对称。【例1】但见那——满树繁花,一街灯光,四海长风……上例破折号后是排比结构,如果将它改为“满树繁花,一街灯光”,或“一街灯光,四海长风”,就变成了对偶。

排比经常以同一词语作为彼此的提挈语,使排比互相衔接,给人以紧凑、密集之感;而典型的对偶句上下两句是不重字的。【例2】国家要独立,民族要解放,人民要革命,已成为不可抗拒的历史潮流。【例3】五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。例2是排比,“要”是提挈语;例3是对偶,属于没有重字的典型的对偶句。

对偶在平仄、对仗方面有一定要求,而排比则无此要求。

反问和设问 反问明确表示肯定或否定的内容,而设问则不表示肯定什么或否定什么。反问的作用主要是加强语气,句末可用问号,也可用感叹号;而设问的作用主要是提出问题,引起注意,启发思考,句末只可用问号。【例1】池水涟漪,莺花乱舞,谁能说它不美呢?【例2】谁是最可爱的人?我们的战士,我感觉他们是最可爱的人例1是反问,能明确肯定“美”的意思,句末可用问号,也可用感叹号;例2是设问,问句本身不能明确什么意思,句末只能用问号。

2