第五单元 中国近现代社会生活的变迁 单元质量评估(含2013试题,含解析)

文档属性

| 名称 | 第五单元 中国近现代社会生活的变迁 单元质量评估(含2013试题,含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-04-18 14:57:50 | ||

图片预览

文档简介

温馨提示:

此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。

单元质量评估(五)

第五单元

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)

1.(2013·荆门模拟)“自同光以迄宣统,妇女服饰,以上海为最入时,流风所被,几及全国。富贵之家,莫不尤而效之,贫贱者亦步趋恐后”。出现这一现象的主要原因是 ( )

A.上海开近代风气之先

B.民主共和观念深入人心

C.近代社会的剧烈变革

D.中国自然经济的瓦解

2.(2013·漳州高一检测)近代从“老爷”“大人”到“君”“先生”的称谓变化,本质上反映了 ( )

A.男人的社会地位下降

B.西式称呼取代了传统称呼

C.对西方文化的盲目崇拜

D.民主、平等观念对国人的影响

3.1913年1月,《大公报》有文章描述当时女性积极参加社会政治活动的现象:“于是有所谓女子北伐军,女子敢死队,有所谓女子同盟会,女子参政团,女子自由党。”这种现象反映了 ( )

A.自由平等的时代诉求 B.救亡图存的历史潮流

C.民主共和的思想观念 D.婚姻自主的社会风尚

4.(2013·广州高一检测)新中国成立初期流行“列宁装”“布拉基”等苏式服装,“文化大革命”时期盛行军装和“干部服”。这反映了 ( )

A.国家重视轻工业生产

B.苏式服装既漂亮美观又结实耐用

C.人们的审美观念返璞归真

D.老百姓的衣着与政治运动关系密切

5.据记载,辛亥革命后一些城市中尽管政府严令剪辫,不少士绅仍“视无发者如同仇敌”。有的城市公然成立了“保辫会”“复古会”,认为“剪辫即系投洋”,以致20世纪20年代“辫发犹所在皆有”。这一记载表明 ( )

A.辛亥革命对移风易俗无作用

B.封建势力在革命后恢复旧有统治秩序

C.剪辫运动缺少广大基层民众支持

D.社会革命与政治革命过程曲折

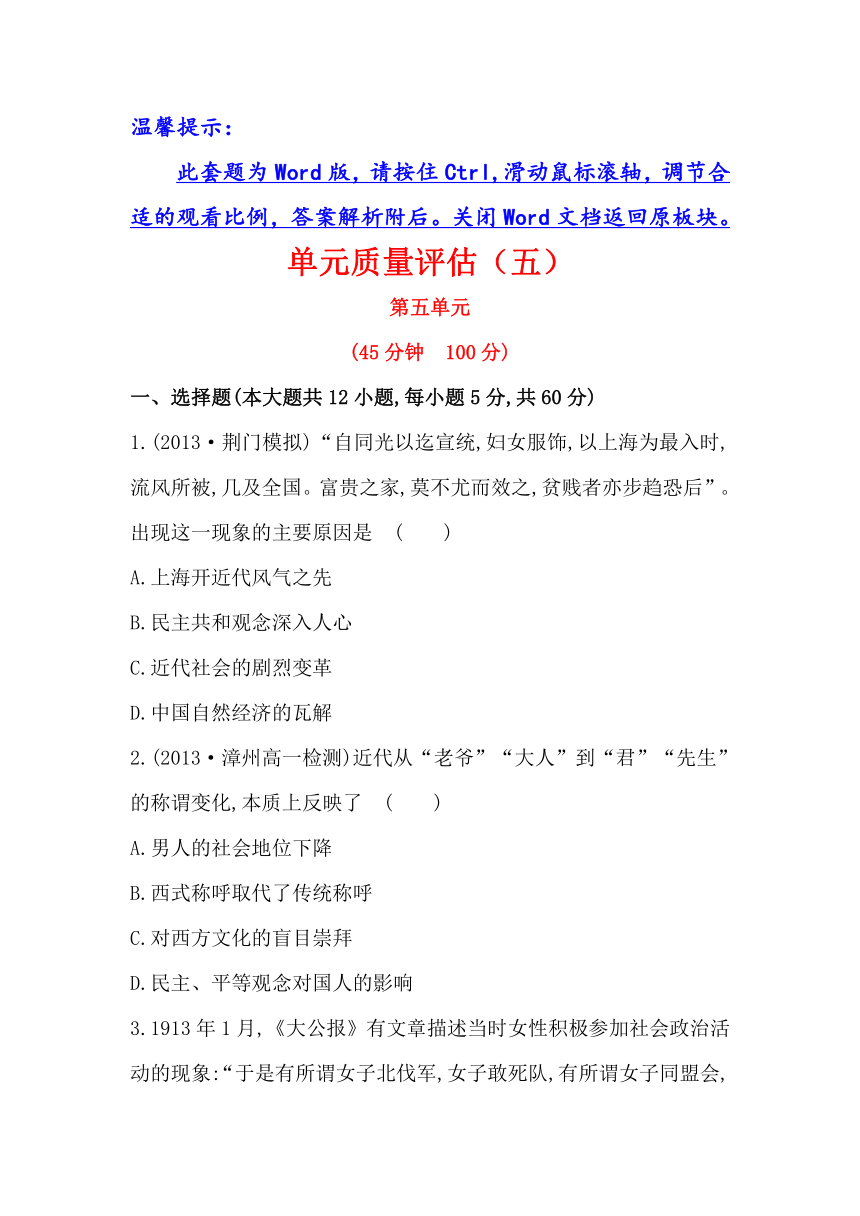

6.(2013·宁德模拟)影响下表中自主订婚状况出现的主要因素是 ( )

1922-1923年中国社会婚姻状况调查表

类别

人数

其中自主订婚人数及所占比例

人数

所占比例

已婚者

395

21

5%

已订未婚

130

20

15%

A.传统婚姻退出历史舞台

B.新文化运动的思想洗礼

C.国民大革命运动的兴起

D.南京国民政府大力推动

7.(2013·南京模拟)近代以来,西方列强不断地要求中国建设铁路,并试图建设通达中国边疆地区的铁路线。火车等交通工具传入中国,对中国近代社会产生的影响有 ( )

①促进了人口流动和信息的交流

②客观上推动了中国的近代化进程

③延缓了中国半殖民地化的进程

④成为了列强进一步掠夺中国的工具

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

8.伊朗门事件、美军虐俘事件、西方其他国家高级官员的丑闻屡屡被曝光。这突出反映了 ( )

A.西方国家民主政治进程出现曲折

B.政府完全处于公民的监督之下

C.第三次科技革命负面影响增大

D.报刊、网络和电视等媒介监督作用增强

9.(2013·邯郸模拟)1872年,上海公共租界当局张贴了沪上第一张交通告示,内容包括“凡马车及轿子必须于路上左边行走”“凡小车必于左边往来,唯不许走路旁相近之路中心行走”“凡马车于十字路口必得走慢”等。这说明

( )

A.当时租界的交通规则由上海地方当局制定

B.汽车在中国已经出现

C.交通规则呈现中西合璧的特征

D.近代交通文明开始在上海逐步确立

10.(2013·泰兴模拟)梁启超说:“报馆者,国家之耳目也,喉舌也,人群之镜也,文坛之主也,将来之灯也,现在之粮也。伟哉报馆之势力,重哉报馆之责任”。梁启超认为“报馆之责任”在于 ( )

①传播信息 ②开通民智

③引导舆论 ④控制政府

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

11.中国旧式水运由一度繁荣到衰落,对此认识不正确的是 ( )

A.帝国主义的侵略对中国航运业的破坏

B.西方先进文明冲击下的必然结果

C.旧式水运走向衰落是历史发展的必然

D.衰落的根本原因是经营者管理不善

12.《转型中国1864-1949》系列原创策划以年份为单位,逐一梳理近代史关键命题。下列各项中可以作为1920年年度事件的是 ( )

A.国共关系由合作走向破裂

B.中国出现首个电报机房

C.无线电台开始引入中国

D.中国首条空中航线开通

二、非选择题(本大题共2小题,第13题16分,第14题24分,共40分)

13.阅读材料,回答下列问题。

材料一 重庆“火柴盒则由女工和童工或在工厂或在家内糊制,每制盒百个付工价四十文”。(《海关十年报告1892-1901》上卷)广东一带的缫丝工厂大约有一百七八十家……这类工厂所使用的女工人数,每一厂至少二三百人,多者达七八百人;总人数达六七万人之多……女工大部分是农民的女儿。

——汪敬虞《中国近代工业史资料》

材料二 在雇佣女工的场所,“男女相淆,已非风俗之正”“各女工种种丑态,招摇过市,全不避人,廉耻扫地矣”。

——《论妇女做工宜设善章》

(1888年4月1日《申报》)

材料三 “一闻有人招雇女工,遂觉勃然以兴,全家相庆,举国若狂,利之所在,人争趋之。于是相与连袂随裾,或行逐队以去……呼朋引类,无论小家碧玉,半老徐娘,均各有鼓舞踊跃之心,说项钻求,惟恐不能入选”。

——李长莉《近代中国社会文化变迁录》第1卷

(1)材料一表明近代女工所从事的行业主要集中于哪一部门?结合所学知识,分析造成这一现象的主要原因。(6分)

(2)材料二对雇佣女工持什么态度?其理由有哪些?说明了什么?(4分)

(3)材料三反映了什么社会现象?为什么会出现这一情况?(6分)

14.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 钟表玩具,家家皆有之;呢绒洋布之属,遍及穷荒僻壤;江浙风俗,至于舍国家钱币而专行使洋钱,且昂其价,漠然无知其非者。一闻修造铁路、电报,痛心疾首,群起阻难,至有以见洋人机器为公愤者。曾颉刚以家讳乘坐南京小轮船至长沙,官绅起而大哗,数年不息,时甘心承人之害以使吾之脂膏,而夹全力塞其利源。蒙不知其何心也。

——《郭嵩焘诗文集》

材料二 妇女贪上海租界佣价之昂,趋之若鹜,甚有弃家者,此未见者也。自租界北辟,男以商贩营生而奢华渐起,女以纱丝工作而礼教鲜存也。声气远播之后,内地妇女之妄想自由,误用自由者,逐相率至沪,父母丈夫不能阻也。

——《适可斋记言(19世纪末20世纪初)》

材料三 女子裹脚从此解放了,已经裹的放掉,已经裹小的也放大,社会上很自然地一致认为,民国纪元以后生下的女儿,一概不裹脚。

——黄炎培《我亲身经历的辛亥革命事实》

(1)据材料一,指出当时一些官绅对机器生产的心理态度。材料中作者对这一态度的观点是什么?结合所学知识,归纳19世纪中后期支持作者观点的社会阶层有哪些。(6分)

(2)据材料二,指出当时妇女对社会生活习俗变迁的心理态度。从当时社会状况看推动这一心理产生的原因有哪些。结合所学知识,归纳当时社会政治思想领域的变革特征有哪些。(8分)

(3)据材料三,指出辛亥革命对社会生活习俗的心理影响。结合所学知识,分析近代以来中国社会生活习俗变迁的趋向。(6分)

(4)在新史学理念影响下,社会心理进入史学家视野,这对史学研究和历史学习产生了怎样的影响?(4分)

【备选习题】

1.据记载,1888年清朝政府在北京西苑修建了一条铁路,慈禧太后因火车司机坐在自己前面开车,弃用了从德国引进的蒸汽机车而改用太监牵拉。这说明

( )

A.顽固势力拒绝引进西方科技

B.封建等级制度阻碍社会发展

C.清朝天朝大国思想根深蒂固

D.封建迷信阻碍近代科技传播

2.清朝官员沈葆桢认为外国人在中国铺设铁路会侵占“民间之田庐……至坏其祖父之坟墓,虽至愚不肖者,亦必痛心疾首,聚族而争。众愤所加,何所不至”。对此材料的正确解读是 ( )

①沈葆桢非常关注民生

②沈葆桢的主要目的是反对外国人借修筑铁路侵略中国

③沈葆桢的主张表现了清朝官员对西方物质文明的排斥心理

④沈葆桢害怕铺设铁路引起民变影响王朝统治

A.①② B.③④

C.①②③ D.②③④

3.“神马都是浮云”“hold住”“伤不起”等网络热词作为一种醒目的文化存在,普遍流行于虚拟世界和现实生活中,真实地折射出大众的社会心理,同时影响着人们的思维和表达方式。这表明 ( )

A.人们面临着文化消费的多重选择

B.人们在实践中创造和发展文化

C.大众传媒的商业性影响越来越大

D.大众文化对社会发展产生消极影响

答案解析

1.【解析】选C。本题考查学生分析理解能力。材料反映了中国近代上海妇女服饰的变化。鸦片战争以后,上海地区被开辟为通商口岸,外资企业、洋务企业、民族资本主义企业在上海先后出现,社会的变革引起人们思想的变化,所以出现妇女服饰的变化。

2.【解析】选D。本题考查学生的分析理解能力。在纲常礼教束缚下,古代中国的日常礼仪体现贵贱尊卑;民国之初,废除旧的礼仪,体现平等、自由的文明精神。

【规律方法】中国近代社会生活变迁的特征

(1)发展不均衡,在通商口岸和大城市的人们社会生活近代化进程明显,农村和内地变化不大。

(2)中国近代生活变化受西方舶来文明影响深刻,具有明显的半殖民化色彩。

(3)变化过程中既有新旧冲突,又有东西文化碰撞,近代化特征越来越明显。

【变式备选】下面这组图片反映了近代以来中国女子服饰的变化,产生这一变化的社会原因有 ( )

①“欧风美雨”的影响 ②社会变革的推动

③服饰质地的不同 ④服装款式的差异

A.③④ B.②③ C.①② D.②④

【解析】选C。影响近代服饰变化的原因有西方文化的冲击,中国人对西方文化的吸收,社会政治、思想变革等。③④反映变化,不能作为社会原因。

3.【解析】选A。题目反复强调女子参加各种活动,这与古代女子受到束缚的状况形成鲜明对比;再结合1913年的时间界定,可以反映出辛亥革命后女子地位的提高,也反映出当时男女平等的趋势。故选A。

4.【解析】选D。本题考查学生的理解分析能力。结合所学可知:新中国成立初期流行“列宁装”反映了“一边倒”政策,“文化大革命”时期盛行军装折射出以阶级斗争为纲的政治倾向,故选D。

5.【解析】选D。材料中论述的情景与辛亥革命后剪辫行动相违背,体现出旧势力思想观念的顽固与保守。辛亥革命后中华民国临时政府颁布一系列有关社会风俗的改革措施,对移风易俗起到非常大的作用,影响深远,虽有不少“士绅”掀起复古风潮,但并不是恢复旧有统治秩序,而是体现新事物取代旧事物的曲折性。

6.【解析】选B。本题考查学生对表格的分析理解能力。解题的关键是分析表格数据的变化特点。从表格看出自主订婚的人数占有一定比例,结合时间“1922-1923年”,A从材料中无法体现且表述错误,排除;国民大革命运动的时间是1924-1927年,排除;南京国民政府成立于1927年。故选B。

7.【解析】选D。本题考查学生对近代交通发展的理解。火车和铁路线的发展客观上推动了中国的近代化,故①②④表述正确,符合题意;③表述不当。故选D。

8.【解析】选D。本题考查媒体的监督作用。媒体对官员的丑闻以及其他相关政治问题进行披露,起到了舆论监督的作用。

9.【解析】选D。本题考查学生对近代中国交通发展过程的理解能力。题干所给信息反映的是伴随着西方文明的传入,交通规则在朝着近代化的方向发展。租界当局指的是外国人管理,故A、B、C错误。故选D。

10.【解析】选A。本题考查学生分析理解能力。报刊作为一种大众传播媒介,可以广泛传播信息,使人们在阅读之余,从而引导舆论、开通民智。报刊虽然可以影响政府决策,但是不能通过报刊控制政府。

11.【解析】选D。本题考查我国旧式水运衰落的原因。近代中国社会的发展决定了我国旧式水运衰落的必然,经营者管理不善只是原因之一,但不是根本原因。

12.【解析】选D。本题考查电报、电话等通讯工具的进步。A发生在1927年,

B出现在19世纪70年代,C出现在20世纪初,均不符合题干要求。1920年,中国首条空中航线——北京至天津航线开通,中国民航拉开了序幕。

13.【解析】本题考查学生的阅读分析能力。第(1)题妇女主要集中于轻工业部门;第(2)题《申报》反对妇女工作,认为男女一起工作,有违传统的道德观念;第(3)题随着自然经济逐步解体、民族资本主义发展、人们思想观念的进步,妇女做工已成为普遍的社会现象。

答案:(1)部门:主要集中在轻工业部门。原因:女性自身特点;近代工业主要集中在轻工业;小农经济破产。

(2)态度:反对。理由:男女一起工作,有违传统的道德观念;大批女工涌上街头,有失体统。

说明:传统思想观念根深蒂固。

(3)现象:妇女做工已成为普遍的社会现象。

原因:自然经济逐步解体;民族资本主义发展;人们思想观念的进步;妇女地位的提高。

14.【解析】本题从社会历史的发展对人们心理世界的影响这一命题的角度,综合当时的重大历史事件,较好地考查了学生对基础知识的理解和分析材料有效信息及归纳概括的能力,也考查了学生把握历史发展趋势的能力,因此总体难度较大。第(1)题,根据材料和所学知识回答即可。第(2)题,从材料二容易看出当时妇女追求上海的那种自由和新生活新习俗的态度。可结合当时的社会政治、经济、思想文化等状况来归纳其原因。第(3)题,结合材料三中的“社会上很自然地一致认为……一概不裹脚”可知,辛亥革命对社会生活习俗的心理的重大影响是人们积极接受、推进文明习俗。“近代以来中国社会生活习俗变迁的趋向”,结合所学知识简要归纳即可,注意要多角度全面回答。第(4)题,社会心理对史学研究和历史学习产生的影响,为历史研究和学习提供了新的视野,丰富了历史研究内容,使之更全面。

答案:(1)态度:顽固而愚昧地反对机器生产。观点:厌恶官绅的保守心态。阶层:洋务派、资产阶级维新派及革命派。

(2)态度:热切追求新生活习俗。原因:民族资本主义的发展;维新等启蒙思想的传播;中国完全卷入世界资本主义市场的影响。特征:新思想与旧思想冲突,例如:维新派与封建顽固派论战;革命派与维新派论战。

(3)影响:人们积极接受、推进文明习俗。趋向:由繁琐走向简约文明;生活心理由封闭走向开放;存在地区性发展不平衡。

(4)影响:为人们观察历史提供了新视角,开拓了新视野;使史学研究更全面、更丰富。

【备选习题】

1.【解析】选B。本题考查学生的分析理解能力。材料生动地展示了封建社会等级制度下的一幕可笑现象,由于封建统治者们的顽固排斥,使铁路等近代新生事物不能得以传播,阻碍了中国社会的发展和进步。

2.【解析】选B。从材料信息来看,沈葆桢担心外国人在中国修筑铁路会引起众愤,而“众愤所加,何所不至”会激化社会矛盾,从而不利于清政府的统治。①②在材料中没有直接反映。故选B。

3.【解析】选B。本题考查学生的分析理解能力。互联网深入人们的日常生活,改变人们的生活方式、学习方式、娱乐方式和思维方式,人们为适应这一变迁,在日常生活实践中创造出一些以前没有的词语。

关闭Word文档返回原板块。

此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。

单元质量评估(五)

第五单元

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)

1.(2013·荆门模拟)“自同光以迄宣统,妇女服饰,以上海为最入时,流风所被,几及全国。富贵之家,莫不尤而效之,贫贱者亦步趋恐后”。出现这一现象的主要原因是 ( )

A.上海开近代风气之先

B.民主共和观念深入人心

C.近代社会的剧烈变革

D.中国自然经济的瓦解

2.(2013·漳州高一检测)近代从“老爷”“大人”到“君”“先生”的称谓变化,本质上反映了 ( )

A.男人的社会地位下降

B.西式称呼取代了传统称呼

C.对西方文化的盲目崇拜

D.民主、平等观念对国人的影响

3.1913年1月,《大公报》有文章描述当时女性积极参加社会政治活动的现象:“于是有所谓女子北伐军,女子敢死队,有所谓女子同盟会,女子参政团,女子自由党。”这种现象反映了 ( )

A.自由平等的时代诉求 B.救亡图存的历史潮流

C.民主共和的思想观念 D.婚姻自主的社会风尚

4.(2013·广州高一检测)新中国成立初期流行“列宁装”“布拉基”等苏式服装,“文化大革命”时期盛行军装和“干部服”。这反映了 ( )

A.国家重视轻工业生产

B.苏式服装既漂亮美观又结实耐用

C.人们的审美观念返璞归真

D.老百姓的衣着与政治运动关系密切

5.据记载,辛亥革命后一些城市中尽管政府严令剪辫,不少士绅仍“视无发者如同仇敌”。有的城市公然成立了“保辫会”“复古会”,认为“剪辫即系投洋”,以致20世纪20年代“辫发犹所在皆有”。这一记载表明 ( )

A.辛亥革命对移风易俗无作用

B.封建势力在革命后恢复旧有统治秩序

C.剪辫运动缺少广大基层民众支持

D.社会革命与政治革命过程曲折

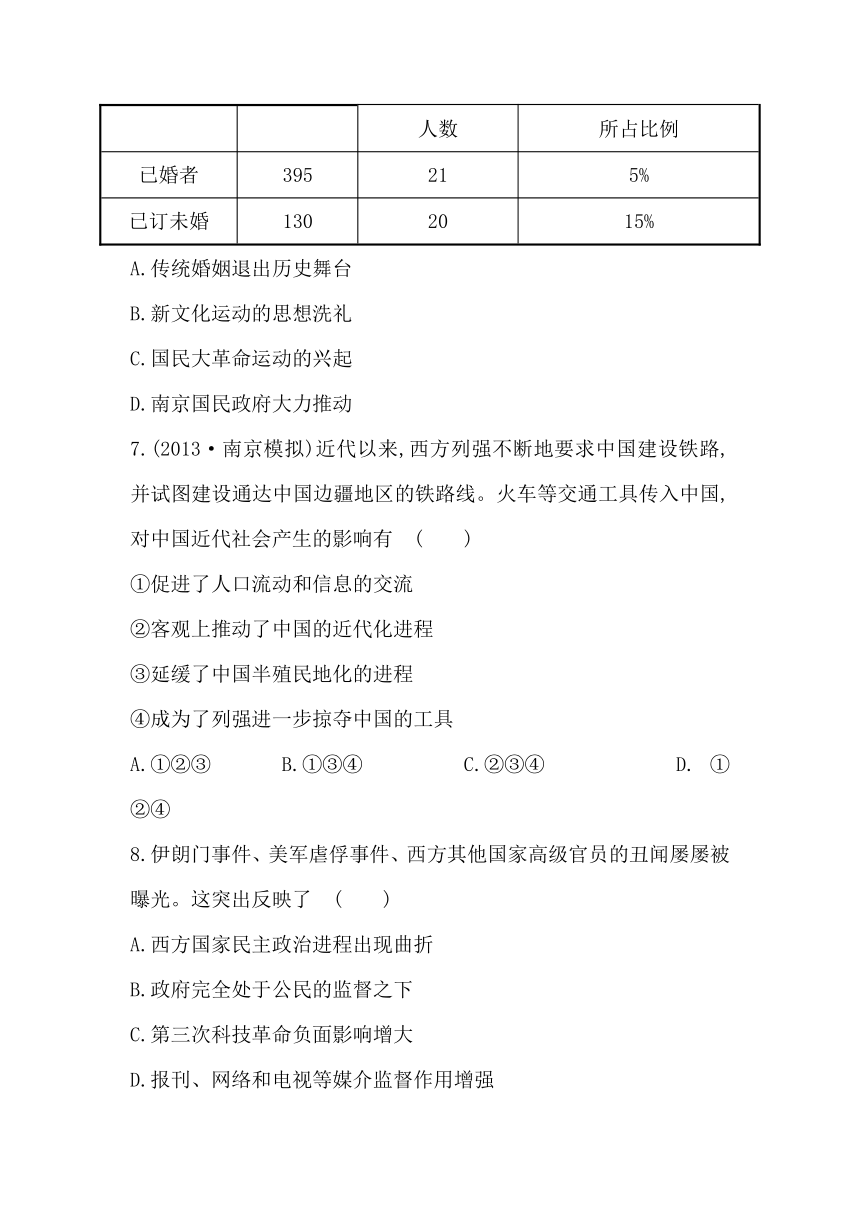

6.(2013·宁德模拟)影响下表中自主订婚状况出现的主要因素是 ( )

1922-1923年中国社会婚姻状况调查表

类别

人数

其中自主订婚人数及所占比例

人数

所占比例

已婚者

395

21

5%

已订未婚

130

20

15%

A.传统婚姻退出历史舞台

B.新文化运动的思想洗礼

C.国民大革命运动的兴起

D.南京国民政府大力推动

7.(2013·南京模拟)近代以来,西方列强不断地要求中国建设铁路,并试图建设通达中国边疆地区的铁路线。火车等交通工具传入中国,对中国近代社会产生的影响有 ( )

①促进了人口流动和信息的交流

②客观上推动了中国的近代化进程

③延缓了中国半殖民地化的进程

④成为了列强进一步掠夺中国的工具

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

8.伊朗门事件、美军虐俘事件、西方其他国家高级官员的丑闻屡屡被曝光。这突出反映了 ( )

A.西方国家民主政治进程出现曲折

B.政府完全处于公民的监督之下

C.第三次科技革命负面影响增大

D.报刊、网络和电视等媒介监督作用增强

9.(2013·邯郸模拟)1872年,上海公共租界当局张贴了沪上第一张交通告示,内容包括“凡马车及轿子必须于路上左边行走”“凡小车必于左边往来,唯不许走路旁相近之路中心行走”“凡马车于十字路口必得走慢”等。这说明

( )

A.当时租界的交通规则由上海地方当局制定

B.汽车在中国已经出现

C.交通规则呈现中西合璧的特征

D.近代交通文明开始在上海逐步确立

10.(2013·泰兴模拟)梁启超说:“报馆者,国家之耳目也,喉舌也,人群之镜也,文坛之主也,将来之灯也,现在之粮也。伟哉报馆之势力,重哉报馆之责任”。梁启超认为“报馆之责任”在于 ( )

①传播信息 ②开通民智

③引导舆论 ④控制政府

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

11.中国旧式水运由一度繁荣到衰落,对此认识不正确的是 ( )

A.帝国主义的侵略对中国航运业的破坏

B.西方先进文明冲击下的必然结果

C.旧式水运走向衰落是历史发展的必然

D.衰落的根本原因是经营者管理不善

12.《转型中国1864-1949》系列原创策划以年份为单位,逐一梳理近代史关键命题。下列各项中可以作为1920年年度事件的是 ( )

A.国共关系由合作走向破裂

B.中国出现首个电报机房

C.无线电台开始引入中国

D.中国首条空中航线开通

二、非选择题(本大题共2小题,第13题16分,第14题24分,共40分)

13.阅读材料,回答下列问题。

材料一 重庆“火柴盒则由女工和童工或在工厂或在家内糊制,每制盒百个付工价四十文”。(《海关十年报告1892-1901》上卷)广东一带的缫丝工厂大约有一百七八十家……这类工厂所使用的女工人数,每一厂至少二三百人,多者达七八百人;总人数达六七万人之多……女工大部分是农民的女儿。

——汪敬虞《中国近代工业史资料》

材料二 在雇佣女工的场所,“男女相淆,已非风俗之正”“各女工种种丑态,招摇过市,全不避人,廉耻扫地矣”。

——《论妇女做工宜设善章》

(1888年4月1日《申报》)

材料三 “一闻有人招雇女工,遂觉勃然以兴,全家相庆,举国若狂,利之所在,人争趋之。于是相与连袂随裾,或行逐队以去……呼朋引类,无论小家碧玉,半老徐娘,均各有鼓舞踊跃之心,说项钻求,惟恐不能入选”。

——李长莉《近代中国社会文化变迁录》第1卷

(1)材料一表明近代女工所从事的行业主要集中于哪一部门?结合所学知识,分析造成这一现象的主要原因。(6分)

(2)材料二对雇佣女工持什么态度?其理由有哪些?说明了什么?(4分)

(3)材料三反映了什么社会现象?为什么会出现这一情况?(6分)

14.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 钟表玩具,家家皆有之;呢绒洋布之属,遍及穷荒僻壤;江浙风俗,至于舍国家钱币而专行使洋钱,且昂其价,漠然无知其非者。一闻修造铁路、电报,痛心疾首,群起阻难,至有以见洋人机器为公愤者。曾颉刚以家讳乘坐南京小轮船至长沙,官绅起而大哗,数年不息,时甘心承人之害以使吾之脂膏,而夹全力塞其利源。蒙不知其何心也。

——《郭嵩焘诗文集》

材料二 妇女贪上海租界佣价之昂,趋之若鹜,甚有弃家者,此未见者也。自租界北辟,男以商贩营生而奢华渐起,女以纱丝工作而礼教鲜存也。声气远播之后,内地妇女之妄想自由,误用自由者,逐相率至沪,父母丈夫不能阻也。

——《适可斋记言(19世纪末20世纪初)》

材料三 女子裹脚从此解放了,已经裹的放掉,已经裹小的也放大,社会上很自然地一致认为,民国纪元以后生下的女儿,一概不裹脚。

——黄炎培《我亲身经历的辛亥革命事实》

(1)据材料一,指出当时一些官绅对机器生产的心理态度。材料中作者对这一态度的观点是什么?结合所学知识,归纳19世纪中后期支持作者观点的社会阶层有哪些。(6分)

(2)据材料二,指出当时妇女对社会生活习俗变迁的心理态度。从当时社会状况看推动这一心理产生的原因有哪些。结合所学知识,归纳当时社会政治思想领域的变革特征有哪些。(8分)

(3)据材料三,指出辛亥革命对社会生活习俗的心理影响。结合所学知识,分析近代以来中国社会生活习俗变迁的趋向。(6分)

(4)在新史学理念影响下,社会心理进入史学家视野,这对史学研究和历史学习产生了怎样的影响?(4分)

【备选习题】

1.据记载,1888年清朝政府在北京西苑修建了一条铁路,慈禧太后因火车司机坐在自己前面开车,弃用了从德国引进的蒸汽机车而改用太监牵拉。这说明

( )

A.顽固势力拒绝引进西方科技

B.封建等级制度阻碍社会发展

C.清朝天朝大国思想根深蒂固

D.封建迷信阻碍近代科技传播

2.清朝官员沈葆桢认为外国人在中国铺设铁路会侵占“民间之田庐……至坏其祖父之坟墓,虽至愚不肖者,亦必痛心疾首,聚族而争。众愤所加,何所不至”。对此材料的正确解读是 ( )

①沈葆桢非常关注民生

②沈葆桢的主要目的是反对外国人借修筑铁路侵略中国

③沈葆桢的主张表现了清朝官员对西方物质文明的排斥心理

④沈葆桢害怕铺设铁路引起民变影响王朝统治

A.①② B.③④

C.①②③ D.②③④

3.“神马都是浮云”“hold住”“伤不起”等网络热词作为一种醒目的文化存在,普遍流行于虚拟世界和现实生活中,真实地折射出大众的社会心理,同时影响着人们的思维和表达方式。这表明 ( )

A.人们面临着文化消费的多重选择

B.人们在实践中创造和发展文化

C.大众传媒的商业性影响越来越大

D.大众文化对社会发展产生消极影响

答案解析

1.【解析】选C。本题考查学生分析理解能力。材料反映了中国近代上海妇女服饰的变化。鸦片战争以后,上海地区被开辟为通商口岸,外资企业、洋务企业、民族资本主义企业在上海先后出现,社会的变革引起人们思想的变化,所以出现妇女服饰的变化。

2.【解析】选D。本题考查学生的分析理解能力。在纲常礼教束缚下,古代中国的日常礼仪体现贵贱尊卑;民国之初,废除旧的礼仪,体现平等、自由的文明精神。

【规律方法】中国近代社会生活变迁的特征

(1)发展不均衡,在通商口岸和大城市的人们社会生活近代化进程明显,农村和内地变化不大。

(2)中国近代生活变化受西方舶来文明影响深刻,具有明显的半殖民化色彩。

(3)变化过程中既有新旧冲突,又有东西文化碰撞,近代化特征越来越明显。

【变式备选】下面这组图片反映了近代以来中国女子服饰的变化,产生这一变化的社会原因有 ( )

①“欧风美雨”的影响 ②社会变革的推动

③服饰质地的不同 ④服装款式的差异

A.③④ B.②③ C.①② D.②④

【解析】选C。影响近代服饰变化的原因有西方文化的冲击,中国人对西方文化的吸收,社会政治、思想变革等。③④反映变化,不能作为社会原因。

3.【解析】选A。题目反复强调女子参加各种活动,这与古代女子受到束缚的状况形成鲜明对比;再结合1913年的时间界定,可以反映出辛亥革命后女子地位的提高,也反映出当时男女平等的趋势。故选A。

4.【解析】选D。本题考查学生的理解分析能力。结合所学可知:新中国成立初期流行“列宁装”反映了“一边倒”政策,“文化大革命”时期盛行军装折射出以阶级斗争为纲的政治倾向,故选D。

5.【解析】选D。材料中论述的情景与辛亥革命后剪辫行动相违背,体现出旧势力思想观念的顽固与保守。辛亥革命后中华民国临时政府颁布一系列有关社会风俗的改革措施,对移风易俗起到非常大的作用,影响深远,虽有不少“士绅”掀起复古风潮,但并不是恢复旧有统治秩序,而是体现新事物取代旧事物的曲折性。

6.【解析】选B。本题考查学生对表格的分析理解能力。解题的关键是分析表格数据的变化特点。从表格看出自主订婚的人数占有一定比例,结合时间“1922-1923年”,A从材料中无法体现且表述错误,排除;国民大革命运动的时间是1924-1927年,排除;南京国民政府成立于1927年。故选B。

7.【解析】选D。本题考查学生对近代交通发展的理解。火车和铁路线的发展客观上推动了中国的近代化,故①②④表述正确,符合题意;③表述不当。故选D。

8.【解析】选D。本题考查媒体的监督作用。媒体对官员的丑闻以及其他相关政治问题进行披露,起到了舆论监督的作用。

9.【解析】选D。本题考查学生对近代中国交通发展过程的理解能力。题干所给信息反映的是伴随着西方文明的传入,交通规则在朝着近代化的方向发展。租界当局指的是外国人管理,故A、B、C错误。故选D。

10.【解析】选A。本题考查学生分析理解能力。报刊作为一种大众传播媒介,可以广泛传播信息,使人们在阅读之余,从而引导舆论、开通民智。报刊虽然可以影响政府决策,但是不能通过报刊控制政府。

11.【解析】选D。本题考查我国旧式水运衰落的原因。近代中国社会的发展决定了我国旧式水运衰落的必然,经营者管理不善只是原因之一,但不是根本原因。

12.【解析】选D。本题考查电报、电话等通讯工具的进步。A发生在1927年,

B出现在19世纪70年代,C出现在20世纪初,均不符合题干要求。1920年,中国首条空中航线——北京至天津航线开通,中国民航拉开了序幕。

13.【解析】本题考查学生的阅读分析能力。第(1)题妇女主要集中于轻工业部门;第(2)题《申报》反对妇女工作,认为男女一起工作,有违传统的道德观念;第(3)题随着自然经济逐步解体、民族资本主义发展、人们思想观念的进步,妇女做工已成为普遍的社会现象。

答案:(1)部门:主要集中在轻工业部门。原因:女性自身特点;近代工业主要集中在轻工业;小农经济破产。

(2)态度:反对。理由:男女一起工作,有违传统的道德观念;大批女工涌上街头,有失体统。

说明:传统思想观念根深蒂固。

(3)现象:妇女做工已成为普遍的社会现象。

原因:自然经济逐步解体;民族资本主义发展;人们思想观念的进步;妇女地位的提高。

14.【解析】本题从社会历史的发展对人们心理世界的影响这一命题的角度,综合当时的重大历史事件,较好地考查了学生对基础知识的理解和分析材料有效信息及归纳概括的能力,也考查了学生把握历史发展趋势的能力,因此总体难度较大。第(1)题,根据材料和所学知识回答即可。第(2)题,从材料二容易看出当时妇女追求上海的那种自由和新生活新习俗的态度。可结合当时的社会政治、经济、思想文化等状况来归纳其原因。第(3)题,结合材料三中的“社会上很自然地一致认为……一概不裹脚”可知,辛亥革命对社会生活习俗的心理的重大影响是人们积极接受、推进文明习俗。“近代以来中国社会生活习俗变迁的趋向”,结合所学知识简要归纳即可,注意要多角度全面回答。第(4)题,社会心理对史学研究和历史学习产生的影响,为历史研究和学习提供了新的视野,丰富了历史研究内容,使之更全面。

答案:(1)态度:顽固而愚昧地反对机器生产。观点:厌恶官绅的保守心态。阶层:洋务派、资产阶级维新派及革命派。

(2)态度:热切追求新生活习俗。原因:民族资本主义的发展;维新等启蒙思想的传播;中国完全卷入世界资本主义市场的影响。特征:新思想与旧思想冲突,例如:维新派与封建顽固派论战;革命派与维新派论战。

(3)影响:人们积极接受、推进文明习俗。趋向:由繁琐走向简约文明;生活心理由封闭走向开放;存在地区性发展不平衡。

(4)影响:为人们观察历史提供了新视角,开拓了新视野;使史学研究更全面、更丰富。

【备选习题】

1.【解析】选B。本题考查学生的分析理解能力。材料生动地展示了封建社会等级制度下的一幕可笑现象,由于封建统治者们的顽固排斥,使铁路等近代新生事物不能得以传播,阻碍了中国社会的发展和进步。

2.【解析】选B。从材料信息来看,沈葆桢担心外国人在中国修筑铁路会引起众愤,而“众愤所加,何所不至”会激化社会矛盾,从而不利于清政府的统治。①②在材料中没有直接反映。故选B。

3.【解析】选B。本题考查学生的分析理解能力。互联网深入人们的日常生活,改变人们的生活方式、学习方式、娱乐方式和思维方式,人们为适应这一变迁,在日常生活实践中创造出一些以前没有的词语。

关闭Word文档返回原板块。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势