7.1《短歌行》课件(共60张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 7.1《短歌行》课件(共60张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-11 07:06:38 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

曹操《短歌行》

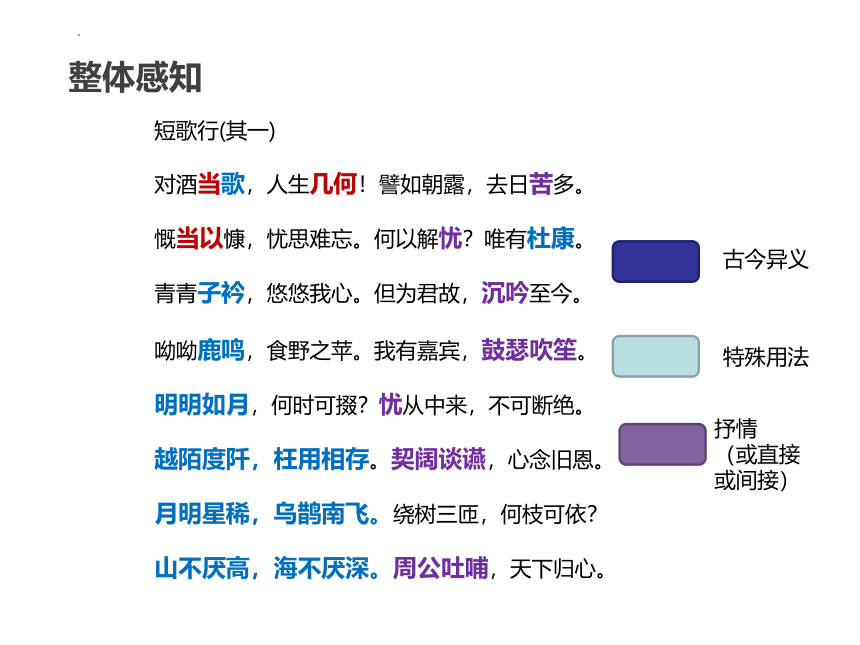

整体感知

短歌行(其一)

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈 ,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

古今异义

特殊用法

抒情

(或直接或间接)

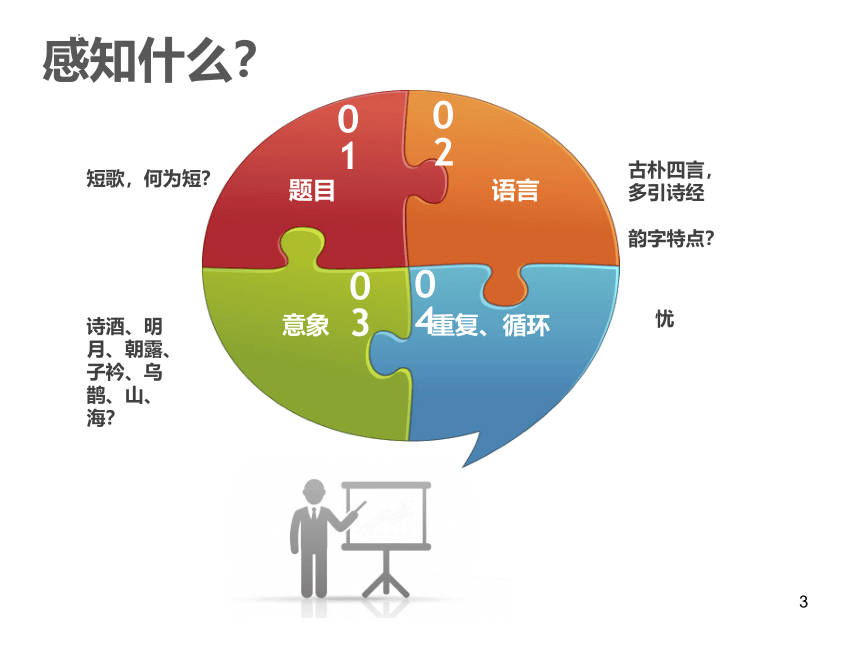

感知什么?03意象04重复、循环0201题目语言短歌,何为短?古朴四言,多引诗经韵字特点?诗酒、明月、朝露、子衿、乌鹊、山、海?忧

1.1 中国古代诗歌发展史

1.2 歌行体

1.3 短歌行与长歌行

读懂题目

2.1 东汉末年乱纷纷

2.2 文学自觉

2.3 建安风骨

读懂背景

3.1 多面曹操

3.2 人物评价

3.3 诗中形象

读懂诗人

一

二

三

目录

4.1 读懂内容——敢为人先的招贤令

4.2 读懂情绪(情感基调)——天地纵横一股英雄气

4.3 读懂思想感情——历史英雄的忧与乐

读懂诗歌

5.1 比兴

5.2 用典

掌握艺术技巧

延伸阅读

四

五

六

目录

作业

七

1.1

1.2

1.3

中国古代诗歌发展史

歌行体

长歌行与短歌行

一、读懂题目

4

歌行体

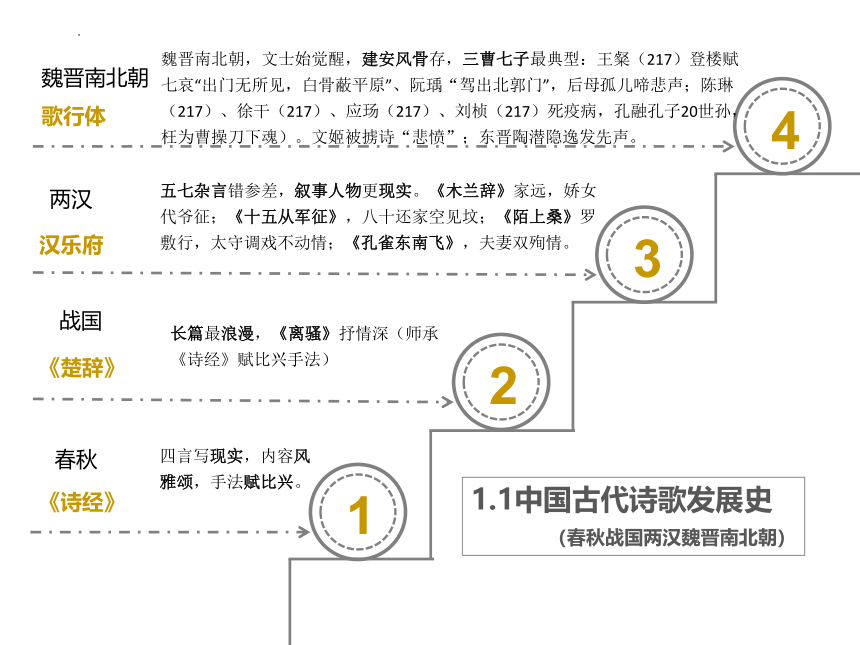

魏晋南北朝,文士始觉醒,建安风骨存,三曹七子最典型:王粲(217)登楼赋七哀“出门无所见,白骨蔽平原”、阮瑀“驾出北郭门”,后母孤儿啼悲声;陈琳(217)、徐干(217)、应玚(217)、刘桢(217)死疫病,孔融孔子20世孙,枉为曹操刀下魂)。文姬被掳诗“悲愤”;东晋陶潜隐逸发先声。

3

汉乐府

五七杂言错参差,叙事人物更现实。《木兰辞》家远,娇女代爷征;《十五从军征》,八十还家空见坟;《陌上桑》罗敷行,太守调戏不动情;《孔雀东南飞》,夫妻双殉情。

2

《楚辞》

长篇最浪漫,《离骚》抒情深(师承《诗经》赋比兴手法)

1

《诗经》

四言写现实,内容风雅颂,手法赋比兴。

1.1中国古代诗歌发展史

(春秋战国两汉魏晋南北朝)

春秋

魏晋南北朝

两汉

战国

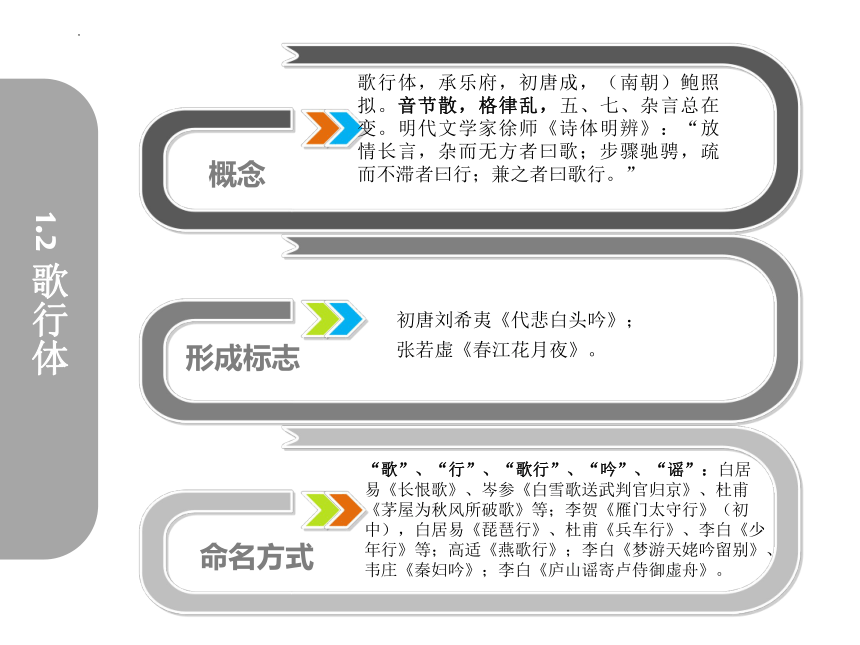

概念

形成标志

命名方式

歌行体,承乐府,初唐成,(南朝)鲍照拟。音节散,格律乱,五、七、杂言总在变。明代文学家徐师《诗体明辨》:“放情长言,杂而无方者曰歌;步骤驰骋,疏而不滞者曰行;兼之者曰歌行。”

初唐刘希夷《代悲白头吟》;

张若虚《春江花月夜》。

“歌”、“行”、“歌行”、“吟”、“谣”:白居易《长恨歌》、岑参《白雪歌送武判官归京》、杜甫《茅屋为秋风所破歌》等;李贺《雁门太守行》(初中),白居易《琵琶行》、杜甫《兵车行》、李白《少年行》等;高适《燕歌行》;李白《梦游天姥吟留别》、韦庄《秦妇吟》;李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》。

1.2 歌行体

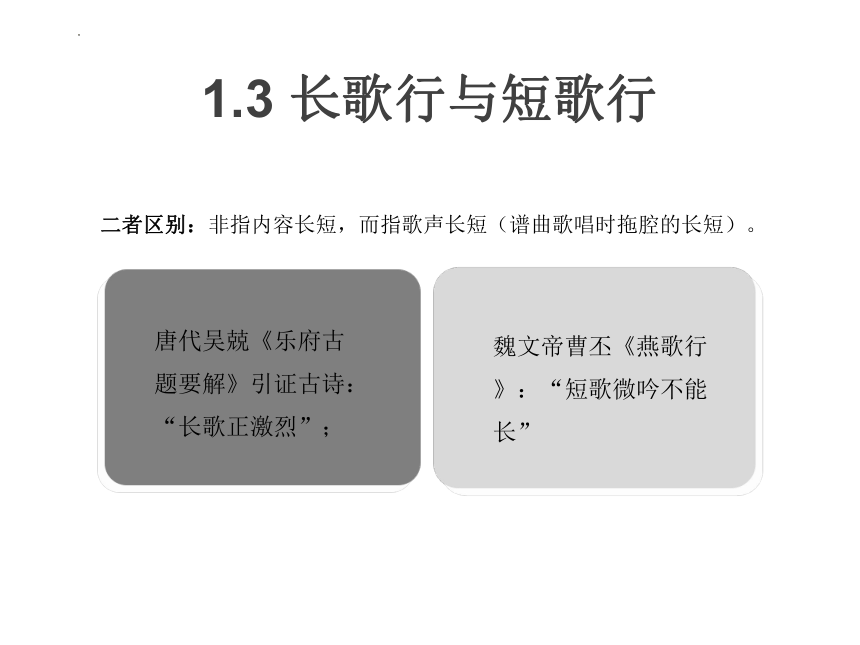

唐代吴兢《乐府古题要解》引证古诗:“长歌正激烈”;

魏文帝曹丕《燕歌行》:“短歌微吟不能长”

1.3 长歌行与短歌行

二者区别:非指内容长短,而指歌声长短(谱曲歌唱时拖腔的长短)。

2.1

2.2

2.3

东汉末年乱纷纷

文学自觉

建安风骨

二、读懂背景

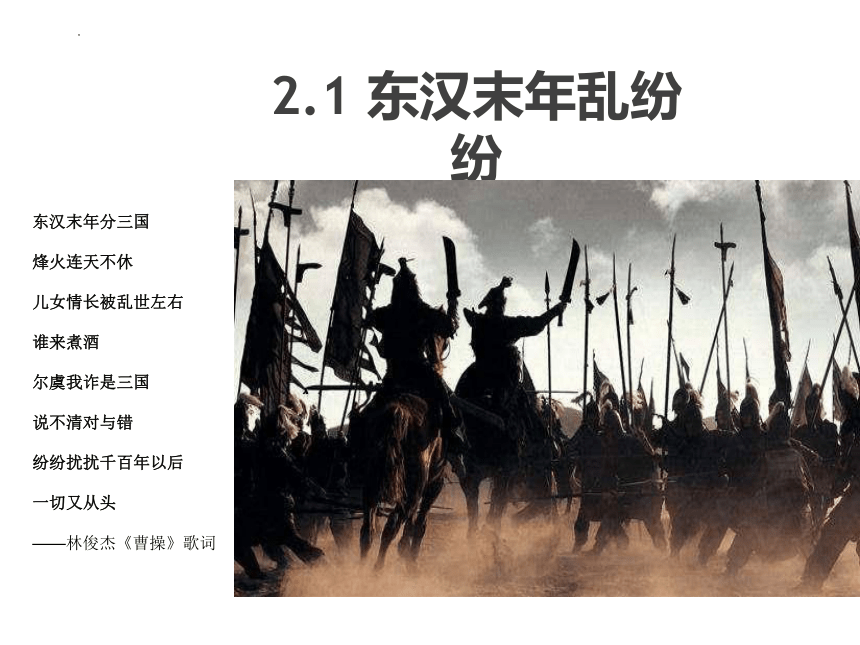

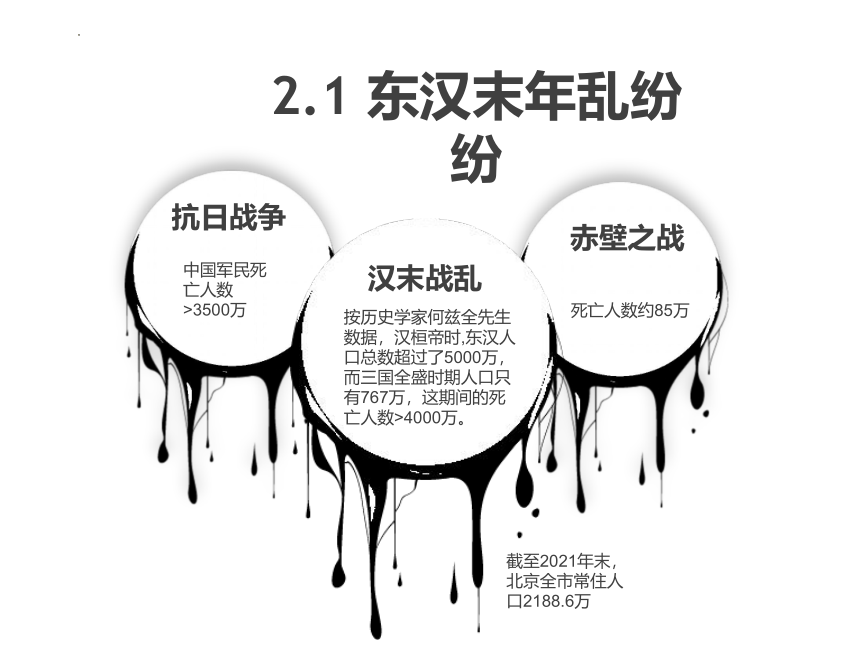

2.1 东汉末年乱纷纷

东汉末年分三国

烽火连天不休

儿女情长被乱世左右

谁来煮酒

尔虞我诈是三国

说不清对与错

纷纷扰扰千百年以后

一切又从头

——林俊杰《曹操》歌词

2.1 东汉末年乱纷纷

汉末战乱

按历史学家何兹全先生数据,汉桓帝时,东汉人口总数超过了5000万,而三国全盛时期人口只有767万,这期间的死亡人数>4000万。

抗日战争

中国军民死亡人数>3500万

赤壁之战

截至2021年末,北京全市常住人口2188.6万

死亡人数约85万

2.1 东汉末年乱纷纷

曹操《蒿里行》

铠甲生虮虱,万姓以死亡。 白骨露于野,千里无鸡鸣。 生民百遗一,念之断人肠。

曹植《梁甫行》

剧哉边海民,寄身于草墅。妻子象禽兽,行止依林阻。柴门何萧条,狐兔翔我宇。

王粲《七哀诗》

出门无所见,白骨蔽平原。路有饥妇人,抱子弃草间。顾闻号泣声,挥涕独不还。“未知身死处,何能两相完?”

2.2 文学自觉

建安时代是文学的自觉时代,从这个时候起,人们开始认识到文学有它自身的价值和独立的地位。

曹丕的《典论·论文》是现存最早的文学批评论文,是建安时代文学自觉的标志。

2.2 文学自觉

为何中国文学会在建安时代走向“自觉”?

宗白华先生在『论《世说新语》和晋人的美』一文中提出了魏晋对人本身价值的欣赏:

魏晋人生活上人格上的自然主义和个性主义,解脱了汉代儒教统治下的礼法束缚,在政治上先已表现于曹操那种超道德观念的用人标准。一般知识分子多半超脱礼法观点直接欣赏人格个性之美,尊重个性价值。桓温问殷浩曰:”卿何如我?”殷答曰:“我与我周旋久,宁作我!”这种自我价值的发现和肯定,在西洋是文艺复兴以来的事。

2.2 文学自觉

为何中国文学会在建安时代走向“自觉”?

文学来源于人的创作,要将文学价值趋于独立,人本身的价值便要趋向独立。

汉末战乱频仍,加之大疫,百姓生活朝不保夕,曹植《说疫气》:

建安二十二年,疠气流行。家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。 或阖门而殪,或覆族而丧。

在社会秩序崩坏,旦夕皆有性命之虞的情况下,无论是统治者还是普通百姓,都有了对于【自我】的意识。

那时的诗歌有一个非常独特的现象,我们可以做一个随机诗句抽取:

人生寄一世,奄忽若飘尘。

人生忽如寄,寿无金石固。

余婴沉痼疾。窜身清漳滨。

未知身死处,何能两相完?

日月不安处。人谁获恒宁。

在这些五言诗歌中,“生死”的概念,“人生如寄”的咏叹出现的频率极高,都是针对人生的哀思,毫不避讳地谈论生死,但却并不是严酷苛刻的句子形态,甚至毫无情感上的冲击,整体上形成一种奇异的低沉又飘逸的基调,明明是两种不同的状态,却意外的和谐。

出现这种直言生死,淡论际遇的诗歌思想,和当时朝不保夕的离乱状态是分不开的。见的多了,自然就看淡了。但与生俱来的对于死亡的恐惧,对于人生不如意的忧虑,却又无法避免。习惯与本能的促使下,诗歌的表述就变得体面又直接。

2.2 文学自觉

为何中国文学会在建安时代走向“自觉”?

这个核心便是在怀疑论哲学思潮下对人生的执著。在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋。而它们正是在对原来占据统治地位的奴隶制意识形态——从经术到宿命,从鬼神迷信到道德节操的怀疑和否定基础上产生出来的。正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。

——李泽厚《美的历程》

2.3 建安风骨

《文心雕龙 · 时序》评议建安文学说:“观其时文,雅好慷慨,良由世积乱离,风衰俗怨,并志深而笔长,故梗概而多气也。”

2.3 建安风骨

建安风骨指汉魏之际曹氏父子、建安七子及蔡琰等人诗文的俊爽刚健风格,其诗歌以风骨遒劲而著称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气。

建安为东汉末年汉献帝年号(196-220),以曹操三父子为代表的创作反映了社会的动乱和民生的疾苦的同时,又表现了统一天下的理想和壮志,有着鲜明的时代特色。政治理想的高扬、人生短暂的哀叹、强烈的个性、浓郁的悲剧色彩,这些特点构成了“ 建安风骨 ”(也称 “汉魏风骨”)这一时代风格 。

代表人物:

三曹:曹操、曹植、曹丕

建安七子:孔融、陈琳、王粲、刘桢、徐干、阮瑀、应玚

蔡琰等

2.3 建安风骨

链接:

竹林七贤

中国魏晋时期七位名士,分别是嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸,因常在山阳县竹林之下喝酒、纵歌,后与地名竹林合称竹林七贤。

其作品继承了建安文学的精神,但由于当时的血腥统治,作家不能直抒胸臆,所以不得不采用比兴、象征等手法,隐晦曲折地表达自己的思想感情。

2.3 建安风骨

董卓之后,曹操专权。在他的统治之下,第一个特色便是尚刑名。他的立法是很严的,因为当大乱之后,大家都想做皇帝,大家都想叛乱,故曹操不能不如此。曹操曾经自己说过:“倘无我,不知有多少人称王称帝!”这句话他倒并没有说谎。因此之故,影响到文章方面,成了清峻的风格。就是文章要简约严明的意思。

此外还有一个特点,就是尚通脱。他为什么要尚通脱呢?自然也与当时的风气有莫大的关系。因为在党锢之祸以前,凡党中人都自命清流,不过讲“清”讲得太过,便成固执,所以在汉末,清流的举动有时便非常可笑了。

——鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

建安风骨的成因

?

2.3 建安风骨

比方有一个有名的人,普通的人去拜访他,先要说几句话,倘这几句话说得不对,往往会遭倨傲的待遇,叫他坐到屋外去,甚而至于拒绝不见。

又如有一个人,他和他的姊夫是不对的,有一回他到姊姊那里去吃饭之后,便要将饭钱算回给姊姊。她不肯要,他就于出门之后,把那些钱扔在街上,算是付过了。

个人这样闹闹脾气还不要紧,若治国平天下也这样闹起执拗的脾气来,那还成甚么话?所以深知此弊的曹操要起来反对这种习气,力倡通脱。通脱即随便之意。此种提倡影响到文坛,便产生大量想说甚么便说甚么的文章。

更因思想通脱之后,废除固执,遂能充分容纳异端和外来思想,故孔教以外的思想源源引入。

——鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

建安风骨的成因

?

2.3 建安风骨

总括起来,我们可以说汉末魏初的文章是清峻,通脱。在曹操本身,也是一个改造文章的祖师,可惜他的文章传的很少。他胆子很大,文章从通脱得力不少,做文章时又没有顾忌,想写的便写出来。

所以曹操征求人才时也是这样说,不忠不孝不要紧,只要有才便可以。这又是别人所不敢说的。曹操做诗,竟说是“郑康成行酒伏地气绝”,他引出离当时不久的事实,这也是别人所不敢用的。还有一样,比方人死时,常常写点遗令,这是名人的一件极时髦的事。当时的遗令本有一定的格式,且多言身后当葬于何处何处,或葬于某某名人的墓旁;操独不然,他的遗令不但没有依着格式,内容竟讲到遗下的衣服和伎女怎样处置等问题。

——鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

建安风骨的成因

?

2.3 建安风骨

建安风骨的人生哀伤是与其建功立业“慷慨多气”结合交融在一起的。在“死生亦大矣,岂不痛哉”后面的,是“群籁虽参差,适我无非新”,企图在大自然的怀抱中去找寻人生的慰藉和哲理的安息。其间如正始名士的不拘礼法,太康、永嘉的“抚枕不能寐,振衣独长想”、“何期百炼刚,化为绕指柔”的政治悲愤,都有一定的具体积极内容。正由于有这种内容,便使所谓“人的觉醒”没有流于颓唐消沉;正由于有人的觉醒,才使这种内容具备学术深度。《十九首》、建安风骨、正始之间直到陶渊明的自挽歌,对人生、生死的悲伤并不使人心衰气丧,相反,获得的恰好是一种具有一定浓度的积极感情,原因就在这里。

——李泽厚《美的历程》

建安风骨的成因

?

3.1

3.2

3.3

多面曹操

人物评价

诗中形象

二、读懂背景

霸主?仁君?贤臣?曹操的人生理想是什么 3、问一问3.1 多面曹操

3.1 多面曹操

“宁可我付天下人,

休教天下人负我。”

——《三国演义》 曹超

“宁可我负天下人,休教天下人负我”这句话在正史中并没有记载,陈寿的《三国志》中也只是简短地写道“太祖过中牟,为亭长所疑,执诣县,邑中或窃识之,为请得解。”可见曹操确实在中牟县被抓了,后来也被放了,但却没有陈宫救曹操的后续桥段。

南朝刘宋史学家裴松之为《三国志》作注,注解中引用了三部史书的资料。其中,根据《魏书》记载:“太祖以卓终必覆败遂不就拜,逃归乡里。从数骑过故人成皋吕伯奢;伯奢不在,其子与宾客共劫太祖,取马及物,太祖手刃击杀数人。”

3.1 多面曹操

横槊赋诗

盖世英雄

客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞。’此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

3.1 多面曹操

对酒当歌

诗性豪迈

分香卖履

一往情深

3.1 多面曹操

杨修之死:

《三国志》,“漏泄言教,交关诸侯”。

孔融之死:

张璠《汉纪》,“(孔融)天性气爽,颇推平生之意,狎侮太祖。”范晔《后汉书》,“时年饥兵兴,操表制酒禁,融频书争之,多侮慢之辞。”

华佗之死:

《三国志·华佗传》,“小人养吾病,欲以自重,然吾不杀此子,亦终当不为我断此根原耳。”及后爱子仓舒病困,太祖叹曰:“吾悔杀华佗,令此儿强死也。”

义释关羽

3.1 多面曹操

杨修之死:

《三国志》,“漏泄言教,交关诸侯”。

孔融之死:

张璠《汉纪》,“(孔融)天性气爽,颇推平生之意,狎侮太祖。”范晔《后汉书》,“时年饥兵兴,操表制酒禁,融频书争之,多侮慢之辞。”

华佗之死:

《三国志·华佗传》,“小人养吾病,欲以自重,然吾不杀此子,亦终当不为我断此根原耳。”及后爱子仓舒病困,太祖叹曰:“吾悔杀华佗,令此儿强死也。”

义释关羽

3.2 人物评价

1、李瓒:时将乱矣,天下英雄无过曹操。

2、鲍信:夫略不世出,能总英雄以拨乱反正者,君也。

3、凉茂:曹公忧国家之危败,愍百姓之苦毒,率义兵为天下诛残贼,功高而德广,可谓无二矣。

4、孙权:其惟杀伐小为过差,离间人骨肉以为酷耳,御将自古少有。

5、孙楚:太祖承运,神武应期,征讨暴乱,克宁区夏;协建灵符,天命既集,遂廓弘基,奄有魏域。

6、潘安:魏武赫以霆震,奉义辞以伐叛,彼虽众其焉用,故制胜于庙算。

3.2 人物评价

孙权评价曹操:“其惟杀伐小为过差,离间人骨肉以为酷耳,御将自古少有。”

陈寿:“汉末,天下大乱,雄豪并起,而袁绍虎摉四州,强盛莫敌。太祖运筹演谋,鞭挞宇内,揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人,超世之杰矣。”

3.2 人物评价

帝以雄武之姿,常艰难之运。栋梁之任,同乎曩时;匡正之功,异乎往代。临危制变,料敌设奇,一将之智有馀,万乘之才不足。—— 唐太宗李世民

曹公古直,甚有悲凉之句。——南朝文学批评家钟嵘

3.2 人物评价

自古英雄,坚贞坦白,无如魏武者。吾每读《三国志》……,未尝不怆然流涕也。——当代历史学家吕思勉《论魏武帝》

信智计之绝人,故虽谲而近正。—— 清末思想家章太炎(《魏武帝颂》)

(曹操)诗中渗透了人道主义的精神,比较同情人民的痛苦,正是曹操能够战胜当时北方军阀,从而取得政权的重要原因之一。——当代文论家陈千帆、沈祖棻《古今诗选》

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

后徵为都尉,迁典军校尉,意遂更欲为国家讨贼立功,欲望封侯作征西将军,然后题墓道言“汉故征西将军曹侯之墓”,此其志也。而遭值董卓之难,兴举义兵。是时合兵能多得耳,然常自损,不欲多之;所以然者,多兵意盛,与强敌争,倘更为祸始。故汴水之战数千,后还到扬州更募,亦复不过三千人,此其本志有限也。

后来我被征召做了都尉,又调任典军校尉,心里就又想为国家讨贼立功了。希望得到封侯,当个征西将军,死后在墓碑上题字说:“汉故征西将军曹侯之墓”。这就是我当时的志向。然而遇上董卓犯上叛乱,各地纷纷起兵讨伐。这时我完全可以招集更多的兵马,然而我却常常裁减,不愿扩充;所以这样做,是因为兵多了意气骄盛,要与强敌抗争,就可能重新引起祸端。所以汴水之战时,我部下只有几千人,后到扬州再去招募,也仍不过三千人,这是因为我本来的志向就很有限。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

及至袁绍据河北,兵势强盛,孤自度势,实不敌之;但计投死为国,以义灭身,足垂于后。幸而破绍,枭其二子。又刘表自以为宗室,包藏奸心,乍前乍却,以观世事,据有当州,孤复定之,遂平天下。身为宰相,人臣之贵已极,意望已过矣。

待到袁绍占据黄河以北,兵势强盛,我估计自己的力量,实在不能和他匹敌;但想到我这是为国献身,为正义而牺牲,这样也足以留名后世。幸而打败了袁绍,还斩了他的两个儿子。还有刘表自以为是皇室的同族,包藏奸心,忽进忽退,观察形势,占据荆州,我又平息了他,才使天下太平。自己当上了宰相,作为一个臣子已经显贵到极点,已经超过我原来的愿望了。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

及至袁绍据河北,兵势强盛,孤自度势,实不敌之;但计投死为国,以义灭身,足垂于后。幸而破绍,枭其二子。又刘表自以为宗室,包藏奸心,乍前乍却,以观世事,据有当州,孤复定之,遂平天下。身为宰相,人臣之贵已极,意望已过矣。

待到袁绍占据黄河以北,兵势强盛,我估计自己的力量,实在不能和他匹敌;但想到我这是为国献身,为正义而牺牲,这样也足以留名后世。幸而打败了袁绍,还斩了他的两个儿子。还有刘表自以为是皇室的同族,包藏奸心,忽进忽退,观察形势,占据荆州,我又平息了他,才使天下太平。自己当上了宰相,作为一个臣子已经显贵到极点,已经超过我原来的愿望了。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

(译文)今天我说这些,好像很自大,实是想消除人们的非议,所以才无所隐讳罢了。假使国家没有我,还不知道会有多少人称帝,多少人称霸呢!可能有的人看到我的势力强大,又生性不相信天命之事,恐怕会私下议论,说我有夺取帝位的野心,这种胡乱猜测,常使我心中不得安宁。齐桓公、晋文公所以名声被传颂至今日的原因,是因为他们的兵势强大,仍能够尊重周朝天子啊。《论语》说:“周文王虽已取得了三分之二的天下,但仍能尊奉殷王朝,他的道德可说是最崇高的了。”因为他能以强大的诸侯来侍奉弱小的天子啊。从前燕国的乐毅投奔赵国,赵王想与他图谋攻打燕国。乐毅跪伏在地上哭泣,回答说:“我侍奉燕昭王,就像侍奉大王您,我如果获罪,被放逐到别国,直到死了为止,也不会忍心谋害赵国的普通百姓,何况是燕国的后代呢?”秦二世胡亥要杀蒙恬的时候,蒙恬说:“从我的祖父、父亲到我,长期受到秦国的信用,已经三代了。现在我领兵三十多万,按势力足够可以背叛朝廷,但是我自知就是死也要恪守君臣之义的原因,是不敢辱没先辈的教诲,而忘记先王的恩德啊。”我每次阅读有关这两个人的书,没有不感动得悲伤流泪的。从我的祖父、父亲直到我,都是担任皇帝的亲信和重臣,可以说是被信任的,到了曹丕兄弟,已经超过三代了。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

(译文)我不仅是对诸位来诉说这些,还常常将这些告诉妻妾,让他们都深知我的心意。我告诉他们说:“待到我死去之后,你们都应当改嫁,希望要传述我的心愿,使人们都知道。”我这些话都是出自肺腑的至要之言。我所以这样勤勤恳恳地叙说这些心腹话,是看到周公有《金縢》之书可以表明自己的心迹,恐怕别人不相信的缘故。

但要我就此放弃所统率的军队,把军权交还朝庭,回到武平侯的封地去,这实在是不行的啊。为什么呢?实在是怕放弃了兵权会遭到别人的谋害。这既是为子孙打算,也是考虑到自己垮台,国家将有颠覆的危险。因此不得不贪图虚名而使自己遭受实际的祸害。这是迫不得已的啊。先前,朝庭恩封我的三个儿子为侯,我坚决推辞不接受,现在我改变主意打算接受它。这不是想再以此为荣,而是想以他们作为外援,从确保朝廷和自己的绝对安全着想。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

(译文)每当我读到介子推逃避晋文公的封爵,申包胥逃避楚昭王的赏赐,没有不是放下书本而感叹,以此用来反省自己的。我仰仗着国家的威望,代表天子出征,以弱胜强,以小胜大。想要办到的事,做起来无不如意,心里有所考虑的事,实行时无不成功。就这样扫平了天下,没有辜负君主的使命。这可说是上天在扶助汉家皇室,不是人力所能企及的啊。然而我的封地占有四个县,享受三万户的赋税,我有什么功德配得上它呢!现在天下还未安定,我不能让位。至于封地,可以辞退一些。现在我把阳夏、柘、苦三县的二万户赋税交还给朝庭,只享受武平县的一万户。姑且以此来平息诽谤和议论,稍稍减少别人对我的指责吧!

3.3 诗中形象

自比周公

天下归心

求贤若渴

低到尘埃里

3.3 诗中形象

周公何许人也?

周公一生的功绩被《尚书大传》概括为:“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼乐,七年致政成王。”

4.1

2.2

2.3

——敢为人先的招贤令

读懂内容

——天地纵横一股英雄气

读懂情绪(情感基调)

——历史英雄的忧与乐

读懂思想感情

四、读懂诗歌

建安十二年,

公元208年

(54岁)

神龟虽寿,犹有竟时。

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。

——《龟虽寿》

公元208年

(54岁)

周公吐哺,天下归心

——《短歌行》

公元220年

(66岁)

病逝于洛阳,子曹丕代汉称帝

4.1 读懂内容

——写作背景

赤壁

之战

官渡之战

曹操去世

公元207年

(53岁)

大败袁绍

——《观沧海》

赤壁之战

前夕

赤壁之战发生在秋冬的时候,而且这时又已经入夜。鸟本应早已栖宿归巢,找到自己夜间栖息的托身之所了,可是这些鸟还在飞。所谓“南飞”,是因为南方是温暖的,它们要找一个温暖的托身之所。——叶嘉莹《汉魏六朝诗讲录》

4.1 读懂内容

文本理解

短歌行(其一)

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈 ,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

古今异义

特殊用法

抒情

(或直接或间接)

面对

多少

好像

极

无实义

摘取

酒名

屈驾

来

问候、探望

相:一方对另一方有所施为

[zā]

欢欣亲近

周

吐哺:周公见士子求见,来不见咽下嘴中食物就去接见,比喻殷勤接待贤才。

满足

4.1 读懂内容

孙权?

关羽?

刘备?

何时何地何人何事何景何情

忧思难忘……但为君故,沉吟至今。作者所思何人?

问一问

郭嘉?

4.1 读懂内容

文本理解

青青子衿,悠悠我心。

纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。

纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。

一日不见,如三月兮。

——《诗经·国风·郑风·子衿》

“青青子衿”所可能怀思的对象可能是孙权和刘琦,《郑风 子衿》说的是青年学子,而当时孙权和刘琦都在二十七、八岁左右,曹操那一年是54岁,刘备此年47岁,关羽此年53-62岁,诸葛亮此年39岁。

4.1 读懂内容

文本理解:“青青子衿”

曹操写作此诗是在赤壁之战(公元207年)的前夕,其谋士郭嘉于公元207年(38岁)去世,曹操此诗可能饱含对郭嘉的怀念。而曹操在赤壁是要与孙权、刘备作战。所以这“青青子衿”有可能指的是孙权,还有一个人就是刘琦。刘琦是荆州牧刘表的儿子。刘表死后,刘琦的弟弟刘琮以荆州降曹,刘琦不肯投降,就投靠了刘备,联合孙权一起抵抗曹兵。曹操在这首诗中,表示了希望招此二人归附的意思。

4.1 读懂内容

文本理解:“心念旧恩”

明明如月,何时可掇?……契阔谈 ,心念旧恩。

“明明如月”所可能怀思的对象则可能是刘备。青梅煮酒发生在建安三年,赤壁大战5年之前。

4.2 读懂情绪

天地一股英雄气

担当生前事,何计身后评;

历史的天空闪烁几颗星。

人间一股英雄气在驰骋纵横。

——毛阿敏《历史天空》

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

契阔谈 ,心念旧恩。

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

忧

生命短暂,人生无常

年华老去,壮志未酬

一统大业未实现

知音难觅,求贤若渴

4.3 读懂思想感情

——历史英雄的忧与乐

乐

诗酒为伴

喜遇

知音

壮志得酬

外在物质、环境之乐

“对酒当歌”

天下归心。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

契阔谈 ,心念旧恩。

2.1

2.2

比兴

用典

五、掌握艺术技巧

乌鹊

南飞

绕树三匝,

无枝可依

明明如月,何时可掇

比喻求贤不得的忧虑

喻贤者奔走四方

绕树而飞,说明“良禽择木而栖,贤者择主而从”

5.1 比兴

作用:

以景起兴,寓理于情,以情感人。景与情,情与理融合无间。

周公吐哺,天下归心

青青子衿,悠悠我心

呦呦鹿鸣,食野之苹

语典,庄重古朴,造语典雅

事典,含蓄明志,切合诗人的特殊身份

语典,庄重古朴,造语典雅

5.2 用典

作用:含蓄明志;古朴典雅

6.1

6.2

6.3

河北麦田图书有限责任公司,1998

叶嘉莹《汉魏六朝诗讲录》

天津社会科学院出版社,2002年10月

李泽厚《美的历程》

华东师范大学出版社

徐复观《两汉思想史》

六、延伸阅读

6.4

6.5

6.6

《三国志·曹操传》

《三国志·让县自明本志令》

中华书局

吕思勉《三国史话》

六、延伸阅读

6.7

6.8

6.9

鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

六、延伸阅读

七、作业

——历史英雄的忧与乐

阅读下面宋词,完成下面小题。

兰陵王·赋一丘一壑辛弃疾

一丘壑。老子风流占却。茅檐上、松月桂云,脉脉石泉逗山脚。寻思前事错。恼杀晨猿夜鹤。终须是、邓禹【1】辈人,锦绣麻霞坐黄阁【2】。

长歌自深酌。看天阔鸢飞,渊静鱼跃。西风黄菊芗【3】喷薄。怅日暮云合,佳人何处,纫兰结佩带杜若。入江海曾约。遇合。事难托。莫击磬门前,荷蒉人过,仰天大笑冠簪落。待说与穷达,不须疑著。古来贤者,进亦乐,退亦乐。

注释:【1】邓禹:东汉中兴名将,佐刘秀称帝,二十四岁即官拜大司徒。【2】黄阁:借指宰相官署。【3】芗:同“香”。

9.本词结尾句说“进亦乐,退亦乐”,范仲淹在《岳阳楼记》中说“进亦忧,退亦忧”。请结合本词和《岳阳楼记》结尾段内容,分别谈谈你对辛弃疾之“乐”与范仲淹之“忧”的理解。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

曹操《短歌行》

整体感知

短歌行(其一)

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈 ,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

古今异义

特殊用法

抒情

(或直接或间接)

感知什么?03意象04重复、循环0201题目语言短歌,何为短?古朴四言,多引诗经韵字特点?诗酒、明月、朝露、子衿、乌鹊、山、海?忧

1.1 中国古代诗歌发展史

1.2 歌行体

1.3 短歌行与长歌行

读懂题目

2.1 东汉末年乱纷纷

2.2 文学自觉

2.3 建安风骨

读懂背景

3.1 多面曹操

3.2 人物评价

3.3 诗中形象

读懂诗人

一

二

三

目录

4.1 读懂内容——敢为人先的招贤令

4.2 读懂情绪(情感基调)——天地纵横一股英雄气

4.3 读懂思想感情——历史英雄的忧与乐

读懂诗歌

5.1 比兴

5.2 用典

掌握艺术技巧

延伸阅读

四

五

六

目录

作业

七

1.1

1.2

1.3

中国古代诗歌发展史

歌行体

长歌行与短歌行

一、读懂题目

4

歌行体

魏晋南北朝,文士始觉醒,建安风骨存,三曹七子最典型:王粲(217)登楼赋七哀“出门无所见,白骨蔽平原”、阮瑀“驾出北郭门”,后母孤儿啼悲声;陈琳(217)、徐干(217)、应玚(217)、刘桢(217)死疫病,孔融孔子20世孙,枉为曹操刀下魂)。文姬被掳诗“悲愤”;东晋陶潜隐逸发先声。

3

汉乐府

五七杂言错参差,叙事人物更现实。《木兰辞》家远,娇女代爷征;《十五从军征》,八十还家空见坟;《陌上桑》罗敷行,太守调戏不动情;《孔雀东南飞》,夫妻双殉情。

2

《楚辞》

长篇最浪漫,《离骚》抒情深(师承《诗经》赋比兴手法)

1

《诗经》

四言写现实,内容风雅颂,手法赋比兴。

1.1中国古代诗歌发展史

(春秋战国两汉魏晋南北朝)

春秋

魏晋南北朝

两汉

战国

概念

形成标志

命名方式

歌行体,承乐府,初唐成,(南朝)鲍照拟。音节散,格律乱,五、七、杂言总在变。明代文学家徐师《诗体明辨》:“放情长言,杂而无方者曰歌;步骤驰骋,疏而不滞者曰行;兼之者曰歌行。”

初唐刘希夷《代悲白头吟》;

张若虚《春江花月夜》。

“歌”、“行”、“歌行”、“吟”、“谣”:白居易《长恨歌》、岑参《白雪歌送武判官归京》、杜甫《茅屋为秋风所破歌》等;李贺《雁门太守行》(初中),白居易《琵琶行》、杜甫《兵车行》、李白《少年行》等;高适《燕歌行》;李白《梦游天姥吟留别》、韦庄《秦妇吟》;李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》。

1.2 歌行体

唐代吴兢《乐府古题要解》引证古诗:“长歌正激烈”;

魏文帝曹丕《燕歌行》:“短歌微吟不能长”

1.3 长歌行与短歌行

二者区别:非指内容长短,而指歌声长短(谱曲歌唱时拖腔的长短)。

2.1

2.2

2.3

东汉末年乱纷纷

文学自觉

建安风骨

二、读懂背景

2.1 东汉末年乱纷纷

东汉末年分三国

烽火连天不休

儿女情长被乱世左右

谁来煮酒

尔虞我诈是三国

说不清对与错

纷纷扰扰千百年以后

一切又从头

——林俊杰《曹操》歌词

2.1 东汉末年乱纷纷

汉末战乱

按历史学家何兹全先生数据,汉桓帝时,东汉人口总数超过了5000万,而三国全盛时期人口只有767万,这期间的死亡人数>4000万。

抗日战争

中国军民死亡人数>3500万

赤壁之战

截至2021年末,北京全市常住人口2188.6万

死亡人数约85万

2.1 东汉末年乱纷纷

曹操《蒿里行》

铠甲生虮虱,万姓以死亡。 白骨露于野,千里无鸡鸣。 生民百遗一,念之断人肠。

曹植《梁甫行》

剧哉边海民,寄身于草墅。妻子象禽兽,行止依林阻。柴门何萧条,狐兔翔我宇。

王粲《七哀诗》

出门无所见,白骨蔽平原。路有饥妇人,抱子弃草间。顾闻号泣声,挥涕独不还。“未知身死处,何能两相完?”

2.2 文学自觉

建安时代是文学的自觉时代,从这个时候起,人们开始认识到文学有它自身的价值和独立的地位。

曹丕的《典论·论文》是现存最早的文学批评论文,是建安时代文学自觉的标志。

2.2 文学自觉

为何中国文学会在建安时代走向“自觉”?

宗白华先生在『论《世说新语》和晋人的美』一文中提出了魏晋对人本身价值的欣赏:

魏晋人生活上人格上的自然主义和个性主义,解脱了汉代儒教统治下的礼法束缚,在政治上先已表现于曹操那种超道德观念的用人标准。一般知识分子多半超脱礼法观点直接欣赏人格个性之美,尊重个性价值。桓温问殷浩曰:”卿何如我?”殷答曰:“我与我周旋久,宁作我!”这种自我价值的发现和肯定,在西洋是文艺复兴以来的事。

2.2 文学自觉

为何中国文学会在建安时代走向“自觉”?

文学来源于人的创作,要将文学价值趋于独立,人本身的价值便要趋向独立。

汉末战乱频仍,加之大疫,百姓生活朝不保夕,曹植《说疫气》:

建安二十二年,疠气流行。家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。 或阖门而殪,或覆族而丧。

在社会秩序崩坏,旦夕皆有性命之虞的情况下,无论是统治者还是普通百姓,都有了对于【自我】的意识。

那时的诗歌有一个非常独特的现象,我们可以做一个随机诗句抽取:

人生寄一世,奄忽若飘尘。

人生忽如寄,寿无金石固。

余婴沉痼疾。窜身清漳滨。

未知身死处,何能两相完?

日月不安处。人谁获恒宁。

在这些五言诗歌中,“生死”的概念,“人生如寄”的咏叹出现的频率极高,都是针对人生的哀思,毫不避讳地谈论生死,但却并不是严酷苛刻的句子形态,甚至毫无情感上的冲击,整体上形成一种奇异的低沉又飘逸的基调,明明是两种不同的状态,却意外的和谐。

出现这种直言生死,淡论际遇的诗歌思想,和当时朝不保夕的离乱状态是分不开的。见的多了,自然就看淡了。但与生俱来的对于死亡的恐惧,对于人生不如意的忧虑,却又无法避免。习惯与本能的促使下,诗歌的表述就变得体面又直接。

2.2 文学自觉

为何中国文学会在建安时代走向“自觉”?

这个核心便是在怀疑论哲学思潮下对人生的执著。在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋。而它们正是在对原来占据统治地位的奴隶制意识形态——从经术到宿命,从鬼神迷信到道德节操的怀疑和否定基础上产生出来的。正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。

——李泽厚《美的历程》

2.3 建安风骨

《文心雕龙 · 时序》评议建安文学说:“观其时文,雅好慷慨,良由世积乱离,风衰俗怨,并志深而笔长,故梗概而多气也。”

2.3 建安风骨

建安风骨指汉魏之际曹氏父子、建安七子及蔡琰等人诗文的俊爽刚健风格,其诗歌以风骨遒劲而著称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气。

建安为东汉末年汉献帝年号(196-220),以曹操三父子为代表的创作反映了社会的动乱和民生的疾苦的同时,又表现了统一天下的理想和壮志,有着鲜明的时代特色。政治理想的高扬、人生短暂的哀叹、强烈的个性、浓郁的悲剧色彩,这些特点构成了“ 建安风骨 ”(也称 “汉魏风骨”)这一时代风格 。

代表人物:

三曹:曹操、曹植、曹丕

建安七子:孔融、陈琳、王粲、刘桢、徐干、阮瑀、应玚

蔡琰等

2.3 建安风骨

链接:

竹林七贤

中国魏晋时期七位名士,分别是嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸,因常在山阳县竹林之下喝酒、纵歌,后与地名竹林合称竹林七贤。

其作品继承了建安文学的精神,但由于当时的血腥统治,作家不能直抒胸臆,所以不得不采用比兴、象征等手法,隐晦曲折地表达自己的思想感情。

2.3 建安风骨

董卓之后,曹操专权。在他的统治之下,第一个特色便是尚刑名。他的立法是很严的,因为当大乱之后,大家都想做皇帝,大家都想叛乱,故曹操不能不如此。曹操曾经自己说过:“倘无我,不知有多少人称王称帝!”这句话他倒并没有说谎。因此之故,影响到文章方面,成了清峻的风格。就是文章要简约严明的意思。

此外还有一个特点,就是尚通脱。他为什么要尚通脱呢?自然也与当时的风气有莫大的关系。因为在党锢之祸以前,凡党中人都自命清流,不过讲“清”讲得太过,便成固执,所以在汉末,清流的举动有时便非常可笑了。

——鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

建安风骨的成因

?

2.3 建安风骨

比方有一个有名的人,普通的人去拜访他,先要说几句话,倘这几句话说得不对,往往会遭倨傲的待遇,叫他坐到屋外去,甚而至于拒绝不见。

又如有一个人,他和他的姊夫是不对的,有一回他到姊姊那里去吃饭之后,便要将饭钱算回给姊姊。她不肯要,他就于出门之后,把那些钱扔在街上,算是付过了。

个人这样闹闹脾气还不要紧,若治国平天下也这样闹起执拗的脾气来,那还成甚么话?所以深知此弊的曹操要起来反对这种习气,力倡通脱。通脱即随便之意。此种提倡影响到文坛,便产生大量想说甚么便说甚么的文章。

更因思想通脱之后,废除固执,遂能充分容纳异端和外来思想,故孔教以外的思想源源引入。

——鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

建安风骨的成因

?

2.3 建安风骨

总括起来,我们可以说汉末魏初的文章是清峻,通脱。在曹操本身,也是一个改造文章的祖师,可惜他的文章传的很少。他胆子很大,文章从通脱得力不少,做文章时又没有顾忌,想写的便写出来。

所以曹操征求人才时也是这样说,不忠不孝不要紧,只要有才便可以。这又是别人所不敢说的。曹操做诗,竟说是“郑康成行酒伏地气绝”,他引出离当时不久的事实,这也是别人所不敢用的。还有一样,比方人死时,常常写点遗令,这是名人的一件极时髦的事。当时的遗令本有一定的格式,且多言身后当葬于何处何处,或葬于某某名人的墓旁;操独不然,他的遗令不但没有依着格式,内容竟讲到遗下的衣服和伎女怎样处置等问题。

——鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

建安风骨的成因

?

2.3 建安风骨

建安风骨的人生哀伤是与其建功立业“慷慨多气”结合交融在一起的。在“死生亦大矣,岂不痛哉”后面的,是“群籁虽参差,适我无非新”,企图在大自然的怀抱中去找寻人生的慰藉和哲理的安息。其间如正始名士的不拘礼法,太康、永嘉的“抚枕不能寐,振衣独长想”、“何期百炼刚,化为绕指柔”的政治悲愤,都有一定的具体积极内容。正由于有这种内容,便使所谓“人的觉醒”没有流于颓唐消沉;正由于有人的觉醒,才使这种内容具备学术深度。《十九首》、建安风骨、正始之间直到陶渊明的自挽歌,对人生、生死的悲伤并不使人心衰气丧,相反,获得的恰好是一种具有一定浓度的积极感情,原因就在这里。

——李泽厚《美的历程》

建安风骨的成因

?

3.1

3.2

3.3

多面曹操

人物评价

诗中形象

二、读懂背景

霸主?仁君?贤臣?曹操的人生理想是什么 3、问一问3.1 多面曹操

3.1 多面曹操

“宁可我付天下人,

休教天下人负我。”

——《三国演义》 曹超

“宁可我负天下人,休教天下人负我”这句话在正史中并没有记载,陈寿的《三国志》中也只是简短地写道“太祖过中牟,为亭长所疑,执诣县,邑中或窃识之,为请得解。”可见曹操确实在中牟县被抓了,后来也被放了,但却没有陈宫救曹操的后续桥段。

南朝刘宋史学家裴松之为《三国志》作注,注解中引用了三部史书的资料。其中,根据《魏书》记载:“太祖以卓终必覆败遂不就拜,逃归乡里。从数骑过故人成皋吕伯奢;伯奢不在,其子与宾客共劫太祖,取马及物,太祖手刃击杀数人。”

3.1 多面曹操

横槊赋诗

盖世英雄

客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞。’此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

3.1 多面曹操

对酒当歌

诗性豪迈

分香卖履

一往情深

3.1 多面曹操

杨修之死:

《三国志》,“漏泄言教,交关诸侯”。

孔融之死:

张璠《汉纪》,“(孔融)天性气爽,颇推平生之意,狎侮太祖。”范晔《后汉书》,“时年饥兵兴,操表制酒禁,融频书争之,多侮慢之辞。”

华佗之死:

《三国志·华佗传》,“小人养吾病,欲以自重,然吾不杀此子,亦终当不为我断此根原耳。”及后爱子仓舒病困,太祖叹曰:“吾悔杀华佗,令此儿强死也。”

义释关羽

3.1 多面曹操

杨修之死:

《三国志》,“漏泄言教,交关诸侯”。

孔融之死:

张璠《汉纪》,“(孔融)天性气爽,颇推平生之意,狎侮太祖。”范晔《后汉书》,“时年饥兵兴,操表制酒禁,融频书争之,多侮慢之辞。”

华佗之死:

《三国志·华佗传》,“小人养吾病,欲以自重,然吾不杀此子,亦终当不为我断此根原耳。”及后爱子仓舒病困,太祖叹曰:“吾悔杀华佗,令此儿强死也。”

义释关羽

3.2 人物评价

1、李瓒:时将乱矣,天下英雄无过曹操。

2、鲍信:夫略不世出,能总英雄以拨乱反正者,君也。

3、凉茂:曹公忧国家之危败,愍百姓之苦毒,率义兵为天下诛残贼,功高而德广,可谓无二矣。

4、孙权:其惟杀伐小为过差,离间人骨肉以为酷耳,御将自古少有。

5、孙楚:太祖承运,神武应期,征讨暴乱,克宁区夏;协建灵符,天命既集,遂廓弘基,奄有魏域。

6、潘安:魏武赫以霆震,奉义辞以伐叛,彼虽众其焉用,故制胜于庙算。

3.2 人物评价

孙权评价曹操:“其惟杀伐小为过差,离间人骨肉以为酷耳,御将自古少有。”

陈寿:“汉末,天下大乱,雄豪并起,而袁绍虎摉四州,强盛莫敌。太祖运筹演谋,鞭挞宇内,揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人,超世之杰矣。”

3.2 人物评价

帝以雄武之姿,常艰难之运。栋梁之任,同乎曩时;匡正之功,异乎往代。临危制变,料敌设奇,一将之智有馀,万乘之才不足。—— 唐太宗李世民

曹公古直,甚有悲凉之句。——南朝文学批评家钟嵘

3.2 人物评价

自古英雄,坚贞坦白,无如魏武者。吾每读《三国志》……,未尝不怆然流涕也。——当代历史学家吕思勉《论魏武帝》

信智计之绝人,故虽谲而近正。—— 清末思想家章太炎(《魏武帝颂》)

(曹操)诗中渗透了人道主义的精神,比较同情人民的痛苦,正是曹操能够战胜当时北方军阀,从而取得政权的重要原因之一。——当代文论家陈千帆、沈祖棻《古今诗选》

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

后徵为都尉,迁典军校尉,意遂更欲为国家讨贼立功,欲望封侯作征西将军,然后题墓道言“汉故征西将军曹侯之墓”,此其志也。而遭值董卓之难,兴举义兵。是时合兵能多得耳,然常自损,不欲多之;所以然者,多兵意盛,与强敌争,倘更为祸始。故汴水之战数千,后还到扬州更募,亦复不过三千人,此其本志有限也。

后来我被征召做了都尉,又调任典军校尉,心里就又想为国家讨贼立功了。希望得到封侯,当个征西将军,死后在墓碑上题字说:“汉故征西将军曹侯之墓”。这就是我当时的志向。然而遇上董卓犯上叛乱,各地纷纷起兵讨伐。这时我完全可以招集更多的兵马,然而我却常常裁减,不愿扩充;所以这样做,是因为兵多了意气骄盛,要与强敌抗争,就可能重新引起祸端。所以汴水之战时,我部下只有几千人,后到扬州再去招募,也仍不过三千人,这是因为我本来的志向就很有限。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

及至袁绍据河北,兵势强盛,孤自度势,实不敌之;但计投死为国,以义灭身,足垂于后。幸而破绍,枭其二子。又刘表自以为宗室,包藏奸心,乍前乍却,以观世事,据有当州,孤复定之,遂平天下。身为宰相,人臣之贵已极,意望已过矣。

待到袁绍占据黄河以北,兵势强盛,我估计自己的力量,实在不能和他匹敌;但想到我这是为国献身,为正义而牺牲,这样也足以留名后世。幸而打败了袁绍,还斩了他的两个儿子。还有刘表自以为是皇室的同族,包藏奸心,忽进忽退,观察形势,占据荆州,我又平息了他,才使天下太平。自己当上了宰相,作为一个臣子已经显贵到极点,已经超过我原来的愿望了。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

及至袁绍据河北,兵势强盛,孤自度势,实不敌之;但计投死为国,以义灭身,足垂于后。幸而破绍,枭其二子。又刘表自以为宗室,包藏奸心,乍前乍却,以观世事,据有当州,孤复定之,遂平天下。身为宰相,人臣之贵已极,意望已过矣。

待到袁绍占据黄河以北,兵势强盛,我估计自己的力量,实在不能和他匹敌;但想到我这是为国献身,为正义而牺牲,这样也足以留名后世。幸而打败了袁绍,还斩了他的两个儿子。还有刘表自以为是皇室的同族,包藏奸心,忽进忽退,观察形势,占据荆州,我又平息了他,才使天下太平。自己当上了宰相,作为一个臣子已经显贵到极点,已经超过我原来的愿望了。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

(译文)今天我说这些,好像很自大,实是想消除人们的非议,所以才无所隐讳罢了。假使国家没有我,还不知道会有多少人称帝,多少人称霸呢!可能有的人看到我的势力强大,又生性不相信天命之事,恐怕会私下议论,说我有夺取帝位的野心,这种胡乱猜测,常使我心中不得安宁。齐桓公、晋文公所以名声被传颂至今日的原因,是因为他们的兵势强大,仍能够尊重周朝天子啊。《论语》说:“周文王虽已取得了三分之二的天下,但仍能尊奉殷王朝,他的道德可说是最崇高的了。”因为他能以强大的诸侯来侍奉弱小的天子啊。从前燕国的乐毅投奔赵国,赵王想与他图谋攻打燕国。乐毅跪伏在地上哭泣,回答说:“我侍奉燕昭王,就像侍奉大王您,我如果获罪,被放逐到别国,直到死了为止,也不会忍心谋害赵国的普通百姓,何况是燕国的后代呢?”秦二世胡亥要杀蒙恬的时候,蒙恬说:“从我的祖父、父亲到我,长期受到秦国的信用,已经三代了。现在我领兵三十多万,按势力足够可以背叛朝廷,但是我自知就是死也要恪守君臣之义的原因,是不敢辱没先辈的教诲,而忘记先王的恩德啊。”我每次阅读有关这两个人的书,没有不感动得悲伤流泪的。从我的祖父、父亲直到我,都是担任皇帝的亲信和重臣,可以说是被信任的,到了曹丕兄弟,已经超过三代了。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

(译文)我不仅是对诸位来诉说这些,还常常将这些告诉妻妾,让他们都深知我的心意。我告诉他们说:“待到我死去之后,你们都应当改嫁,希望要传述我的心愿,使人们都知道。”我这些话都是出自肺腑的至要之言。我所以这样勤勤恳恳地叙说这些心腹话,是看到周公有《金縢》之书可以表明自己的心迹,恐怕别人不相信的缘故。

但要我就此放弃所统率的军队,把军权交还朝庭,回到武平侯的封地去,这实在是不行的啊。为什么呢?实在是怕放弃了兵权会遭到别人的谋害。这既是为子孙打算,也是考虑到自己垮台,国家将有颠覆的危险。因此不得不贪图虚名而使自己遭受实际的祸害。这是迫不得已的啊。先前,朝庭恩封我的三个儿子为侯,我坚决推辞不接受,现在我改变主意打算接受它。这不是想再以此为荣,而是想以他们作为外援,从确保朝廷和自己的绝对安全着想。

3.2 人物评价

曹操《让县自明本志令》:

(译文)每当我读到介子推逃避晋文公的封爵,申包胥逃避楚昭王的赏赐,没有不是放下书本而感叹,以此用来反省自己的。我仰仗着国家的威望,代表天子出征,以弱胜强,以小胜大。想要办到的事,做起来无不如意,心里有所考虑的事,实行时无不成功。就这样扫平了天下,没有辜负君主的使命。这可说是上天在扶助汉家皇室,不是人力所能企及的啊。然而我的封地占有四个县,享受三万户的赋税,我有什么功德配得上它呢!现在天下还未安定,我不能让位。至于封地,可以辞退一些。现在我把阳夏、柘、苦三县的二万户赋税交还给朝庭,只享受武平县的一万户。姑且以此来平息诽谤和议论,稍稍减少别人对我的指责吧!

3.3 诗中形象

自比周公

天下归心

求贤若渴

低到尘埃里

3.3 诗中形象

周公何许人也?

周公一生的功绩被《尚书大传》概括为:“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼乐,七年致政成王。”

4.1

2.2

2.3

——敢为人先的招贤令

读懂内容

——天地纵横一股英雄气

读懂情绪(情感基调)

——历史英雄的忧与乐

读懂思想感情

四、读懂诗歌

建安十二年,

公元208年

(54岁)

神龟虽寿,犹有竟时。

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。

——《龟虽寿》

公元208年

(54岁)

周公吐哺,天下归心

——《短歌行》

公元220年

(66岁)

病逝于洛阳,子曹丕代汉称帝

4.1 读懂内容

——写作背景

赤壁

之战

官渡之战

曹操去世

公元207年

(53岁)

大败袁绍

——《观沧海》

赤壁之战

前夕

赤壁之战发生在秋冬的时候,而且这时又已经入夜。鸟本应早已栖宿归巢,找到自己夜间栖息的托身之所了,可是这些鸟还在飞。所谓“南飞”,是因为南方是温暖的,它们要找一个温暖的托身之所。——叶嘉莹《汉魏六朝诗讲录》

4.1 读懂内容

文本理解

短歌行(其一)

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈 ,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

古今异义

特殊用法

抒情

(或直接或间接)

面对

多少

好像

极

无实义

摘取

酒名

屈驾

来

问候、探望

相:一方对另一方有所施为

[zā]

欢欣亲近

周

吐哺:周公见士子求见,来不见咽下嘴中食物就去接见,比喻殷勤接待贤才。

满足

4.1 读懂内容

孙权?

关羽?

刘备?

何时何地何人何事何景何情

忧思难忘……但为君故,沉吟至今。作者所思何人?

问一问

郭嘉?

4.1 读懂内容

文本理解

青青子衿,悠悠我心。

纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。

纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。

一日不见,如三月兮。

——《诗经·国风·郑风·子衿》

“青青子衿”所可能怀思的对象可能是孙权和刘琦,《郑风 子衿》说的是青年学子,而当时孙权和刘琦都在二十七、八岁左右,曹操那一年是54岁,刘备此年47岁,关羽此年53-62岁,诸葛亮此年39岁。

4.1 读懂内容

文本理解:“青青子衿”

曹操写作此诗是在赤壁之战(公元207年)的前夕,其谋士郭嘉于公元207年(38岁)去世,曹操此诗可能饱含对郭嘉的怀念。而曹操在赤壁是要与孙权、刘备作战。所以这“青青子衿”有可能指的是孙权,还有一个人就是刘琦。刘琦是荆州牧刘表的儿子。刘表死后,刘琦的弟弟刘琮以荆州降曹,刘琦不肯投降,就投靠了刘备,联合孙权一起抵抗曹兵。曹操在这首诗中,表示了希望招此二人归附的意思。

4.1 读懂内容

文本理解:“心念旧恩”

明明如月,何时可掇?……契阔谈 ,心念旧恩。

“明明如月”所可能怀思的对象则可能是刘备。青梅煮酒发生在建安三年,赤壁大战5年之前。

4.2 读懂情绪

天地一股英雄气

担当生前事,何计身后评;

历史的天空闪烁几颗星。

人间一股英雄气在驰骋纵横。

——毛阿敏《历史天空》

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

契阔谈 ,心念旧恩。

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

忧

生命短暂,人生无常

年华老去,壮志未酬

一统大业未实现

知音难觅,求贤若渴

4.3 读懂思想感情

——历史英雄的忧与乐

乐

诗酒为伴

喜遇

知音

壮志得酬

外在物质、环境之乐

“对酒当歌”

天下归心。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

契阔谈 ,心念旧恩。

2.1

2.2

比兴

用典

五、掌握艺术技巧

乌鹊

南飞

绕树三匝,

无枝可依

明明如月,何时可掇

比喻求贤不得的忧虑

喻贤者奔走四方

绕树而飞,说明“良禽择木而栖,贤者择主而从”

5.1 比兴

作用:

以景起兴,寓理于情,以情感人。景与情,情与理融合无间。

周公吐哺,天下归心

青青子衿,悠悠我心

呦呦鹿鸣,食野之苹

语典,庄重古朴,造语典雅

事典,含蓄明志,切合诗人的特殊身份

语典,庄重古朴,造语典雅

5.2 用典

作用:含蓄明志;古朴典雅

6.1

6.2

6.3

河北麦田图书有限责任公司,1998

叶嘉莹《汉魏六朝诗讲录》

天津社会科学院出版社,2002年10月

李泽厚《美的历程》

华东师范大学出版社

徐复观《两汉思想史》

六、延伸阅读

6.4

6.5

6.6

《三国志·曹操传》

《三国志·让县自明本志令》

中华书局

吕思勉《三国史话》

六、延伸阅读

6.7

6.8

6.9

鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》

六、延伸阅读

七、作业

——历史英雄的忧与乐

阅读下面宋词,完成下面小题。

兰陵王·赋一丘一壑辛弃疾

一丘壑。老子风流占却。茅檐上、松月桂云,脉脉石泉逗山脚。寻思前事错。恼杀晨猿夜鹤。终须是、邓禹【1】辈人,锦绣麻霞坐黄阁【2】。

长歌自深酌。看天阔鸢飞,渊静鱼跃。西风黄菊芗【3】喷薄。怅日暮云合,佳人何处,纫兰结佩带杜若。入江海曾约。遇合。事难托。莫击磬门前,荷蒉人过,仰天大笑冠簪落。待说与穷达,不须疑著。古来贤者,进亦乐,退亦乐。

注释:【1】邓禹:东汉中兴名将,佐刘秀称帝,二十四岁即官拜大司徒。【2】黄阁:借指宰相官署。【3】芗:同“香”。

9.本词结尾句说“进亦乐,退亦乐”,范仲淹在《岳阳楼记》中说“进亦忧,退亦忧”。请结合本词和《岳阳楼记》结尾段内容,分别谈谈你对辛弃疾之“乐”与范仲淹之“忧”的理解。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读