第8课 三国至隋唐的文化 课件(共25张ppt)2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第8课 三国至隋唐的文化 课件(共25张ppt)2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-11 11:47:44 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

第8课 三国至隋唐的文化

容

荣

在自由中整合:儒学与佛道的发展

在自觉中创新:文艺与科技的发展

在自信中交流:文化的交流与传播

融

课标要求:认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就,体会隋唐时期封建社会的高度繁荣,了解中外交流的历史意义。

壹

在自由中整合:儒学与佛道的发展

《虎溪三笑图》

思想活跃

文化多元

佛门传说,虎溪在庐山东林寺前,相传晋僧慧远居东林寺时,送客不过溪。一日儒者陶潜(陶渊明)、道士陆修静来访,与语甚契,相送时不觉过溪,虎辄号鸣,三人大笑而别。

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

材料一:秦汉时期有战争682次,平均每年1.6次;魏晋南北朝时期战争最多,共有1677次,平均每年有4.6次。——施和金《中国古代战争的时空分布》

材料二:唯天子受命于天,天下受命于天子,一国则受命于君。王者必受命而后王,王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下。

——董仲舒《春秋繁露》

材料三:正因为两汉经学所宣扬的是一种整体秩序规范,缺乏关于个体人格方面的理论......所以一旦社会出现动荡变化,其苍白贫困的本质便立即暴露出来了。

——马良怀《奔溃与重建中的困惑》

君权神授

三纲五常

大一统

弑君篡权,政权频更

国家分裂,战乱不断

社会动荡,道德沦丧

董仲舒儒学

现实状况

无法适应

一、失序:儒学的危机

君权神授

三纲五常

大一统

弑君篡权,政权频更

国家分裂,战乱不断

社会动荡,道德沦丧

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

二、冲击:佛道的勃兴

释迦摩尼佛画像

材料四:佛教的基本教义:1、四谛是佛教最基本的道理。其中,苦谛判定世间充满痛苦。灭谛,亦称涅槃,是佛教所求的境界,意指找到苦的原因后就要解脱苦难,使业永尽,烦恼永尽,得到永久解脱。

人生的归宿是成佛

世界的本原是空

佛教是心灵的宗教,关注灵魂的安顿和心灵的寄托

佛教六道轮回图

佛教传播示意图

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

二、冲击:佛道的勃兴

张道陵画像

材料五:道教基本信仰:神仙信仰,仙是长生不死信仰的产物,仙的最基本特征是长生不死,是由人修炼而成的。

——朱越利《佛教、道教的历史和基本教义》

人生的归宿是成仙

世界的本原是道

道教是关于生命的宗教

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

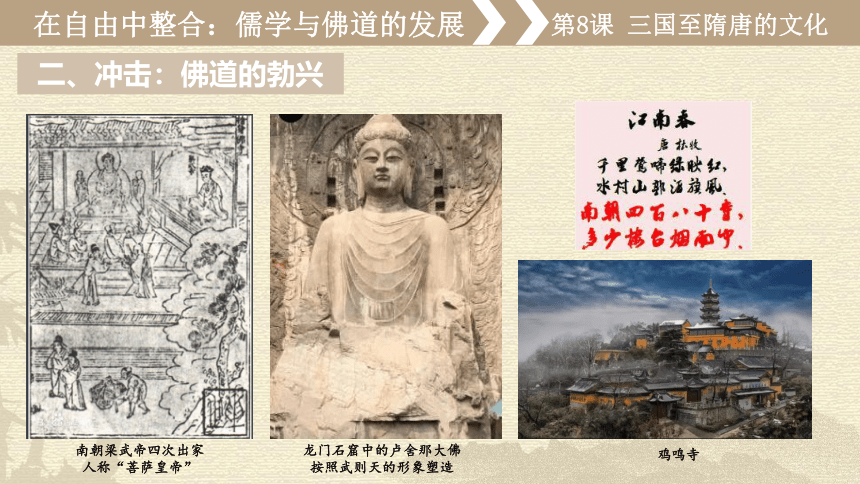

二、冲击:佛道的勃兴

南朝梁武帝四次出家

人称“菩萨皇帝”

龙门石窟中的卢舍那大佛按照武则天的形象塑造

鸡鸣寺

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

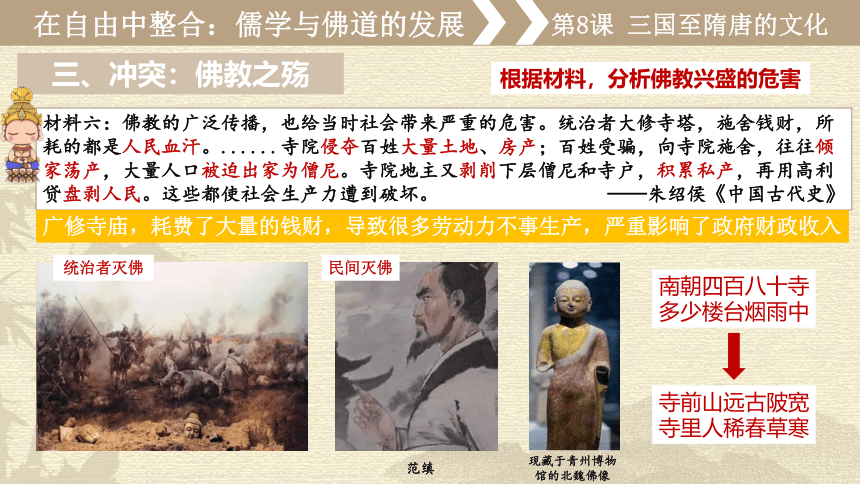

三、冲突:佛教之殇

材料六:佛教的广泛传播,也给当时社会带来严重的危害。统治者大修寺塔,施舍钱财,所耗的都是人民血汗。......寺院侵夺百姓大量土地、房产;百姓受骗,向寺院施舍,往往倾家荡产,大量人口被迫出家为僧尼。寺院地主又剥削下层僧尼和寺户,积累私产,再用高利贷盘剥人民。这些都使社会生产力遭到破坏。 ——朱绍侯《中国古代史》

根据材料,分析佛教兴盛的危害

广修寺庙,耗费了大量的钱财,导致很多劳动力不事生产,严重影响了政府财政收入

统治者灭佛

民间灭佛

现藏于青州博物馆的北魏佛像

南朝四百八十寺 多少楼台烟雨中

寺前山远古陂宽寺里人稀春草寒

范缜

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

春秋战国

东汉

魏晋南北朝

隋唐时期

西汉

儒学:兴起于春秋战国时期

武帝时期儒学成为官方正统

佛教:两汉之际传入

道教:兴起于东汉末年(黄巾起义)

民间广为流传

尊道 贵儒

隋朝三教合一,归于儒

正统地位受冲击

唐前期三教并行,后期复兴儒学

唐朝道教最受尊崇

吸收儒道思想

逐渐本土化

武则天时形成不同宗派

反佛与灭佛活动,佛教发展未受到遏制

思想活跃,多元特征,归儒趋势

三、重构:儒佛道三教并行

儒学对于规范现实世界的社会秩序和处理具体社会问题有不可替代的价值,儒学的尊君、礼制等级和忠孝思想有助于维护君主的权威,儒学虽式微但仍能够生生不息。

韩愈复兴儒学,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

菩提老祖

道教的装扮

佛教的名号

儒家的处事方式

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

逃避现实——玄学

【拓展】

一、背景

自给自足的庄园经济、世代沿袭的门阀政治、走向崩溃的两汉经学、动荡不安的社会变局

二、内容

思想上,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;

政治上主张“无为”

社会风气上,崇尚“清谈”

三、影响

形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气

儒道互补

在自觉中创新:文艺与科技的发展

贰

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

东汉末年 建安文学 曹操《观沧海》《短歌行》 曹丕《燕歌行》 曹植《洛神赋》

东晋 田园诗 陶渊明《饮酒》《归园田居》

南北朝 骈文 庾信《哀江南赋》 吴均《与朱元思书》

民歌 《孔雀东南飞》《木兰诗》

唐朝 初唐 王勃《送杜少府之任蜀州》 陈子昂《登幽州台歌》

盛唐 边塞诗 高适《燕歌行》 岑参《白雪歌送武判官归京》

山水诗 孟浩然《春晓》 王维《终南别业》

“诗仙” 李白《将进酒》《蜀道难》《梦游天姥吟留别》

“诗圣” 杜甫“三吏”“三别”

中唐 白居易《琵琶行》《长恨歌》

晚唐 杜牧《江南春》 李商隐《无题》

1、璀璨的文学

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

盖文章,经国之大业,不朽之盛事。

——曹丕《典论·论文》

采菊东篱下,悠然见南山。

——陶渊明《饮酒(其五)》

敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。

——《敕勒歌》

代表人物有“三曹”(曹操、曹丕、曹植),“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和蔡琰等。建安文学尤其是诗歌,吸收了汉乐府民歌之长,真是艺术地再现了东汉末的社会现实以及人们的思想情操。

东汉末年:建安文学

东晋:陶渊明的田园诗

南朝骈文、南北朝民歌

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

二十年间,禁省、观寺、邮堠、墙壁之上无不书,王公妾妇、牛童、马走之口无不道。至于缮写模勒,炫卖于市井,或持之以交酒茗者,处处皆是。.... 予于平水市中,见村校诸童竞习诗,召而问之,皆对日:先生教我乐天(白居易)、微之 (元稹) 。

唐朝——诗歌的黄金时代

思考:唐诗的受欢迎程度

天生我材必有用

千金散尽还复来

——李白《将进酒》

朱门酒肉臭

路有冻死骨

——杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》

春蚕到死丝方尽

蜡炬成灰泪始干

——李商隐《无题》

奔放开朗

浪漫磅礴

忧国忧民

朴实平易

国家衰败

沉重忧郁

思考:唐诗风格差异为何如此之大?

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

2、书法艺术

东汉末年

魏晋南北朝

隋唐时期

已经成为一门艺术

隶书、草书、行书、楷书各种书体均已完备

融合与创新

王羲之《兰亭集序》

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

2、书法艺术

颜真卿《多宝塔感应碑》

气势雄浑

骨力遒劲

柳公权《金刚经碑》

怀素《自叙帖》

自由洒脱

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

3、绘画艺术

朝代 特征 代表人物与作品

魏晋南北朝 成就斐然 专职画家 顾恺之“以形写神”

《女史箴图》《洛神赋图》

隋唐 题材广泛 风格多样 宗教画、人物画、山水画

吴道子“画圣”

顾恺之《女史箴图》

吴道子《天王送子图》

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

4、石窟艺术

龙门石窟:佛像表情温和,体态修长,更多体现了中原审美特色。

云冈石窟受印度佛教艺术的影响,佛像高鼻深目,表现出西域人的特征。

敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

5、科技

领域 时期 人物 主要成就

数学 南朝 祖冲之 精确算出圆周率的数值

农学 北朝 贾思勰 《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整农书

地理 西晋 裴秀 《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法

建筑 隋朝 李春 《赵州桥》,世界上现存最古老的石拱桥

印刷术 唐朝 雕版印刷的佛经、日历和书籍

火药 唐中期 道士 书籍中记载了火药的配方;唐末火药运用于战争

天文学 唐朝 僧一行 测算出了地球子午线长度

医药学 唐朝 孙思邈 《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成果

唐高宗 《唐本草》,世界上最早由国家颁行的药典

结合教材45页内容,填写三国至隋唐时期的科学成就

领域 时期 人物 主要成就

数学 南朝 精确算出圆周率的数值

农学 北朝 贾思勰

地理 西晋 《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法

建筑 隋朝 李春

印刷术 唐朝 雕版印刷的佛经、日历和书籍

火药 唐中期 道士 书籍中记载了火药的配方;唐末火药运用于战争

天文学 唐朝 僧一行 测算出了地球子午线长度

医药学 唐朝 《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成果

唐高宗 《唐本草》,世界上最早由国家颁行的药典

祖冲之

《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整农书

裴秀

《赵州桥》,世界上现存最古老的石拱桥

孙思邈

偏重实用,忽视理论研究

典籍整理与经验总结,缺少实验创新

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

材料一:舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。

——《齐民要术·序》

材料二:张骞通西域,至唐代时中西交流有了较大规模,中国科技传到了西方,对阿拉伯帝国(当时西方科技最发达的地方)科技的发展产生了重要作用。在阿拉伯的数学、医学、炼丹、天文学著作中,清楚地显示出受了中国的影响,但是反过来,中国科技吸收外来的的东西要少得多。例如,据阿拉伯史籍可知,盖伦的著作由一位中国医生带回中国,可在中国史籍中根本没有盖伦著作传人的影子,可见它在中国根本没有引起注意和发挥影响。

——王烔华等:《中国传统文化十二讲》

思考:

结合材料及所学,分析中国古代科技发展的特点?

服务于小农经济

对外影响巨大,但对外来的东西吸收得少

叁

在自信中交流:中外文化交流

在自信中交流:中外文化交流

第8课 三国至隋唐的文化

(1)唐高僧鉴真东渡到达日本传授佛法

(2)日本(空海)、新罗等国常常派学问僧来长安求法。

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的商人、侨民,成为当时的国际大都会。唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。(经贸交流)

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。(政治交流)

1.佛教文化的外传

(一)佛教传入中国--异域文化的深远影响

1、高僧来华、佛经翻译成汉文

2、中国名僧西行取经(法显、玄奘)

(二)中国文明外传--东亚文化圈的重要贡献

中外交流进入辉煌时期

对外开放

兼收并蓄

2.其他文化的外传

在自信中交流:中外文化交流

第8课 三国至隋唐的文化

交流范围广泛 国家众多

交往领域全面 政经文教

交往方式多样 贸易宗教

双向学习 兼收并蓄

中华文

化圈

思考:

该时期中外文化交流的特点

在自信中交流:中外文化交流

第8课 三国至隋唐的文化

文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲剧。坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。没有文化自信,不可能写出有骨气、有个性、有神采的作品。

——总书记习近平2016年11月30日在中国文联十大、中国作协九大开幕式出席大会并发表重要讲话

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

第8课 三国至隋唐的文化

容

荣

在自由中整合:儒学与佛道的发展

在自觉中创新:文艺与科技的发展

在自信中交流:文化的交流与传播

融

课标要求:认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就,体会隋唐时期封建社会的高度繁荣,了解中外交流的历史意义。

壹

在自由中整合:儒学与佛道的发展

《虎溪三笑图》

思想活跃

文化多元

佛门传说,虎溪在庐山东林寺前,相传晋僧慧远居东林寺时,送客不过溪。一日儒者陶潜(陶渊明)、道士陆修静来访,与语甚契,相送时不觉过溪,虎辄号鸣,三人大笑而别。

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

材料一:秦汉时期有战争682次,平均每年1.6次;魏晋南北朝时期战争最多,共有1677次,平均每年有4.6次。——施和金《中国古代战争的时空分布》

材料二:唯天子受命于天,天下受命于天子,一国则受命于君。王者必受命而后王,王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下。

——董仲舒《春秋繁露》

材料三:正因为两汉经学所宣扬的是一种整体秩序规范,缺乏关于个体人格方面的理论......所以一旦社会出现动荡变化,其苍白贫困的本质便立即暴露出来了。

——马良怀《奔溃与重建中的困惑》

君权神授

三纲五常

大一统

弑君篡权,政权频更

国家分裂,战乱不断

社会动荡,道德沦丧

董仲舒儒学

现实状况

无法适应

一、失序:儒学的危机

君权神授

三纲五常

大一统

弑君篡权,政权频更

国家分裂,战乱不断

社会动荡,道德沦丧

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

二、冲击:佛道的勃兴

释迦摩尼佛画像

材料四:佛教的基本教义:1、四谛是佛教最基本的道理。其中,苦谛判定世间充满痛苦。灭谛,亦称涅槃,是佛教所求的境界,意指找到苦的原因后就要解脱苦难,使业永尽,烦恼永尽,得到永久解脱。

人生的归宿是成佛

世界的本原是空

佛教是心灵的宗教,关注灵魂的安顿和心灵的寄托

佛教六道轮回图

佛教传播示意图

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

二、冲击:佛道的勃兴

张道陵画像

材料五:道教基本信仰:神仙信仰,仙是长生不死信仰的产物,仙的最基本特征是长生不死,是由人修炼而成的。

——朱越利《佛教、道教的历史和基本教义》

人生的归宿是成仙

世界的本原是道

道教是关于生命的宗教

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

二、冲击:佛道的勃兴

南朝梁武帝四次出家

人称“菩萨皇帝”

龙门石窟中的卢舍那大佛按照武则天的形象塑造

鸡鸣寺

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

三、冲突:佛教之殇

材料六:佛教的广泛传播,也给当时社会带来严重的危害。统治者大修寺塔,施舍钱财,所耗的都是人民血汗。......寺院侵夺百姓大量土地、房产;百姓受骗,向寺院施舍,往往倾家荡产,大量人口被迫出家为僧尼。寺院地主又剥削下层僧尼和寺户,积累私产,再用高利贷盘剥人民。这些都使社会生产力遭到破坏。 ——朱绍侯《中国古代史》

根据材料,分析佛教兴盛的危害

广修寺庙,耗费了大量的钱财,导致很多劳动力不事生产,严重影响了政府财政收入

统治者灭佛

民间灭佛

现藏于青州博物馆的北魏佛像

南朝四百八十寺 多少楼台烟雨中

寺前山远古陂宽寺里人稀春草寒

范缜

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

春秋战国

东汉

魏晋南北朝

隋唐时期

西汉

儒学:兴起于春秋战国时期

武帝时期儒学成为官方正统

佛教:两汉之际传入

道教:兴起于东汉末年(黄巾起义)

民间广为流传

尊道 贵儒

隋朝三教合一,归于儒

正统地位受冲击

唐前期三教并行,后期复兴儒学

唐朝道教最受尊崇

吸收儒道思想

逐渐本土化

武则天时形成不同宗派

反佛与灭佛活动,佛教发展未受到遏制

思想活跃,多元特征,归儒趋势

三、重构:儒佛道三教并行

儒学对于规范现实世界的社会秩序和处理具体社会问题有不可替代的价值,儒学的尊君、礼制等级和忠孝思想有助于维护君主的权威,儒学虽式微但仍能够生生不息。

韩愈复兴儒学,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

菩提老祖

道教的装扮

佛教的名号

儒家的处事方式

在自由中整合:儒学与佛道的发展

第8课 三国至隋唐的文化

逃避现实——玄学

【拓展】

一、背景

自给自足的庄园经济、世代沿袭的门阀政治、走向崩溃的两汉经学、动荡不安的社会变局

二、内容

思想上,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;

政治上主张“无为”

社会风气上,崇尚“清谈”

三、影响

形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气

儒道互补

在自觉中创新:文艺与科技的发展

贰

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

东汉末年 建安文学 曹操《观沧海》《短歌行》 曹丕《燕歌行》 曹植《洛神赋》

东晋 田园诗 陶渊明《饮酒》《归园田居》

南北朝 骈文 庾信《哀江南赋》 吴均《与朱元思书》

民歌 《孔雀东南飞》《木兰诗》

唐朝 初唐 王勃《送杜少府之任蜀州》 陈子昂《登幽州台歌》

盛唐 边塞诗 高适《燕歌行》 岑参《白雪歌送武判官归京》

山水诗 孟浩然《春晓》 王维《终南别业》

“诗仙” 李白《将进酒》《蜀道难》《梦游天姥吟留别》

“诗圣” 杜甫“三吏”“三别”

中唐 白居易《琵琶行》《长恨歌》

晚唐 杜牧《江南春》 李商隐《无题》

1、璀璨的文学

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

盖文章,经国之大业,不朽之盛事。

——曹丕《典论·论文》

采菊东篱下,悠然见南山。

——陶渊明《饮酒(其五)》

敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。

——《敕勒歌》

代表人物有“三曹”(曹操、曹丕、曹植),“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和蔡琰等。建安文学尤其是诗歌,吸收了汉乐府民歌之长,真是艺术地再现了东汉末的社会现实以及人们的思想情操。

东汉末年:建安文学

东晋:陶渊明的田园诗

南朝骈文、南北朝民歌

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

二十年间,禁省、观寺、邮堠、墙壁之上无不书,王公妾妇、牛童、马走之口无不道。至于缮写模勒,炫卖于市井,或持之以交酒茗者,处处皆是。.... 予于平水市中,见村校诸童竞习诗,召而问之,皆对日:先生教我乐天(白居易)、微之 (元稹) 。

唐朝——诗歌的黄金时代

思考:唐诗的受欢迎程度

天生我材必有用

千金散尽还复来

——李白《将进酒》

朱门酒肉臭

路有冻死骨

——杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》

春蚕到死丝方尽

蜡炬成灰泪始干

——李商隐《无题》

奔放开朗

浪漫磅礴

忧国忧民

朴实平易

国家衰败

沉重忧郁

思考:唐诗风格差异为何如此之大?

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

2、书法艺术

东汉末年

魏晋南北朝

隋唐时期

已经成为一门艺术

隶书、草书、行书、楷书各种书体均已完备

融合与创新

王羲之《兰亭集序》

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

2、书法艺术

颜真卿《多宝塔感应碑》

气势雄浑

骨力遒劲

柳公权《金刚经碑》

怀素《自叙帖》

自由洒脱

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

3、绘画艺术

朝代 特征 代表人物与作品

魏晋南北朝 成就斐然 专职画家 顾恺之“以形写神”

《女史箴图》《洛神赋图》

隋唐 题材广泛 风格多样 宗教画、人物画、山水画

吴道子“画圣”

顾恺之《女史箴图》

吴道子《天王送子图》

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

4、石窟艺术

龙门石窟:佛像表情温和,体态修长,更多体现了中原审美特色。

云冈石窟受印度佛教艺术的影响,佛像高鼻深目,表现出西域人的特征。

敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

5、科技

领域 时期 人物 主要成就

数学 南朝 祖冲之 精确算出圆周率的数值

农学 北朝 贾思勰 《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整农书

地理 西晋 裴秀 《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法

建筑 隋朝 李春 《赵州桥》,世界上现存最古老的石拱桥

印刷术 唐朝 雕版印刷的佛经、日历和书籍

火药 唐中期 道士 书籍中记载了火药的配方;唐末火药运用于战争

天文学 唐朝 僧一行 测算出了地球子午线长度

医药学 唐朝 孙思邈 《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成果

唐高宗 《唐本草》,世界上最早由国家颁行的药典

结合教材45页内容,填写三国至隋唐时期的科学成就

领域 时期 人物 主要成就

数学 南朝 精确算出圆周率的数值

农学 北朝 贾思勰

地理 西晋 《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法

建筑 隋朝 李春

印刷术 唐朝 雕版印刷的佛经、日历和书籍

火药 唐中期 道士 书籍中记载了火药的配方;唐末火药运用于战争

天文学 唐朝 僧一行 测算出了地球子午线长度

医药学 唐朝 《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成果

唐高宗 《唐本草》,世界上最早由国家颁行的药典

祖冲之

《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整农书

裴秀

《赵州桥》,世界上现存最古老的石拱桥

孙思邈

偏重实用,忽视理论研究

典籍整理与经验总结,缺少实验创新

在自觉中创新:文艺与科技的发展

第8课 三国至隋唐的文化

材料一:舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。

——《齐民要术·序》

材料二:张骞通西域,至唐代时中西交流有了较大规模,中国科技传到了西方,对阿拉伯帝国(当时西方科技最发达的地方)科技的发展产生了重要作用。在阿拉伯的数学、医学、炼丹、天文学著作中,清楚地显示出受了中国的影响,但是反过来,中国科技吸收外来的的东西要少得多。例如,据阿拉伯史籍可知,盖伦的著作由一位中国医生带回中国,可在中国史籍中根本没有盖伦著作传人的影子,可见它在中国根本没有引起注意和发挥影响。

——王烔华等:《中国传统文化十二讲》

思考:

结合材料及所学,分析中国古代科技发展的特点?

服务于小农经济

对外影响巨大,但对外来的东西吸收得少

叁

在自信中交流:中外文化交流

在自信中交流:中外文化交流

第8课 三国至隋唐的文化

(1)唐高僧鉴真东渡到达日本传授佛法

(2)日本(空海)、新罗等国常常派学问僧来长安求法。

(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的商人、侨民,成为当时的国际大都会。唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。(经贸交流)

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。(政治交流)

1.佛教文化的外传

(一)佛教传入中国--异域文化的深远影响

1、高僧来华、佛经翻译成汉文

2、中国名僧西行取经(法显、玄奘)

(二)中国文明外传--东亚文化圈的重要贡献

中外交流进入辉煌时期

对外开放

兼收并蓄

2.其他文化的外传

在自信中交流:中外文化交流

第8课 三国至隋唐的文化

交流范围广泛 国家众多

交往领域全面 政经文教

交往方式多样 贸易宗教

双向学习 兼收并蓄

中华文

化圈

思考:

该时期中外文化交流的特点

在自信中交流:中外文化交流

第8课 三国至隋唐的文化

文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲剧。坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。没有文化自信,不可能写出有骨气、有个性、有神采的作品。

——总书记习近平2016年11月30日在中国文联十大、中国作协九大开幕式出席大会并发表重要讲话

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进