第4课中古时期的亚洲课时作业(含解析)-2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第4课中古时期的亚洲课时作业(含解析)-2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 314.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-11 13:35:07 | ||

图片预览

文档简介

第4课中古时期的亚洲课时作业--统编版(2019)必修中外历史纲要下

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.阿拉伯帝国强盛时期,为适应印度洋的多礁海域,帝国东部流行用木钉和绳索捆绑而成的别具一格的轻型平底船;西部则发明了三角帆,通过调整帆面以充分利用地中海的风力。阿拉伯人的造船技术( )

A.适应了远航贸易的运输需求 B.代表当时世界的最先进水平

C.诱发了欧洲的航海探险活动 D.为洲际航行提供了安全保障

2.唐朝初年,遣唐使冒着生命危险来到中国,学习中国的文化和典章制度,对646年日本的大化改新起到了重要作用。大化改新使日本发生的实质性变化是( )

A.确立君主立宪制度 B.引进九品中正制度

C.幕府掌握国家实权 D.建立中央集权的封建国家

3.下图为公元8世纪的形势图。该图主要反映了( )

A.亚非各国经济发展不平衡 B.希腊化时代教育的发展

C.阿拉伯帝国对文化的重视 D.东西方文化交流的加强

4.12世纪起直到15世纪,他们把中国的丝绸、瓷器,南洋的香料,印度的棉布、象牙、宝石、珍珠等,经波斯湾或红海,转运往欧洲。他们在欧亚商品贸易和文化交流上,立下了历史功绩,誉为“东西方文明交流的桥梁”,“他们”是( )

A.阿拉伯商人 B.马其顿商人 C.古代中国人 D.笈多帝国人

5.17世纪30年代,德川幕府连续五次颁布锁国令。在锁国体制下,幕府于1641年起通过长崎这一窗口,定期向来贸易的荷兰商人了解世界的情况,做出《和兰陀风说书》,书中记载了大量关于荷兰、葡萄牙、英国商人的情报。这说明( )

A.西方国家在长崎商贸竞争激烈 B.德川幕府的锁国政策名存实亡

C.日荷交流开拓了幕府国际视野 D.日本遭到欧洲列强的殖民侵略

6.13世纪,奥斯曼人在小亚细亚发展起来,不断对外扩张,先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲大帝国。下列关于奥斯曼帝国表述正确的是( )

A.最高统治者哈里发是国家和军队的主宰 B.首都巴格达是东西方经济文化交流中心

C.位于欧亚商路枢纽促进东西方贸易交流 D.在十五世纪中叶,拜占庭帝国被其所灭

7.古代的印度是佛教的诞生地,公元前3世纪时佛教被定为国教,但在13世纪后相当长时间里伊斯兰教也是印度的国教。这是因为( )

A.伊斯兰教的影响超过了佛教 B.突厥人占领印度,建立德里苏丹国家

C.婆罗门教演变而来的印度教实力弱 D.穆斯林已经占印度人口的大半

8.菲利浦·希提在《阿拉伯通史》中写到:“巴格达城的市场上有从中国运来的瓷器、丝绸,从印度和马来群岛运来的香料、染料….从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡,从非洲东部运来的象牙、金粉等。”这体现了阿拉伯帝国( )

A.政治秩序稳定 B.贸易范围广泛 C.政教合一突出 D.文化发展繁荣

9.《天方夜谭》汇集了古代近东、小亚细亚和其他地区民族的神话传说、寓言故事,形象地再现了中世纪时期阿拉伯文明以及周边文明的社会风貌和风土人情,生动地描绘了一幅中世纪阿拉伯帝国社会生活的复杂图景。这反映出古代阿拉伯文明( )

A.推崇帝国统治 B.具有包容性

C.以和谐为理念 D.极富扩张性

10.《萨比天文历表》是阿拉伯天文学家白塔尼吸取希腊天文学理论的合理部分,修正托勒密的一些错误理论,并根据新的观测资料和实践经验写成。这部著作传入欧洲后,被哥白尼多次引用,欧洲有很多天文学术语源自于阿拉伯语。据此可知,阿拉伯文化( )

A.成为欧洲文化的源头 B.反映了东西方的文化冲突

C.直接推动欧洲社会转型 D.促进世界文明交融和发展

11.受中国政治文明影响较深,曾模仿中国建立中央集权体制的政权是( )

A.阿拉伯帝国 B.印加帝国 C.拜占庭帝国 D.高丽王朝

12.有学者指出,巴格达城的码头,停泊着各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船。市场上有从中国运来的瓷器和丝绸;从印度和马来群岛运来的香料和矿物;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡和毛皮;从非洲东部运来的象牙和黑奴。据此可知( )

A.阿拉伯帝国沟通了世界的贸易往来 B.奥斯曼帝国控制了东西方贸易通道

C.新航路开辟使得三角贸易逐渐盛行 D.工业革命后英国成为世界贸易中心

13.有学者说:“欧洲的文艺复兴是在底格里斯河一带预备的,不是在顿河、泰晤士河、莱茵河、第聂伯河一带预备的。麦蒙、易斯哈格、撒赖姆、花拉子模和其他阿拉伯学者开辟了一条新的路径,而彼特拉克、但丁、伊拉斯谟等,便是沿着这条路径走去的。”该学者意在( )

A.说明阿拉伯是人文精神的发源地 B.揭示阿拉伯文化对西方的影响

C.论证近代文艺复兴发生的必然性 D.否定欧洲在文艺复兴中的作用

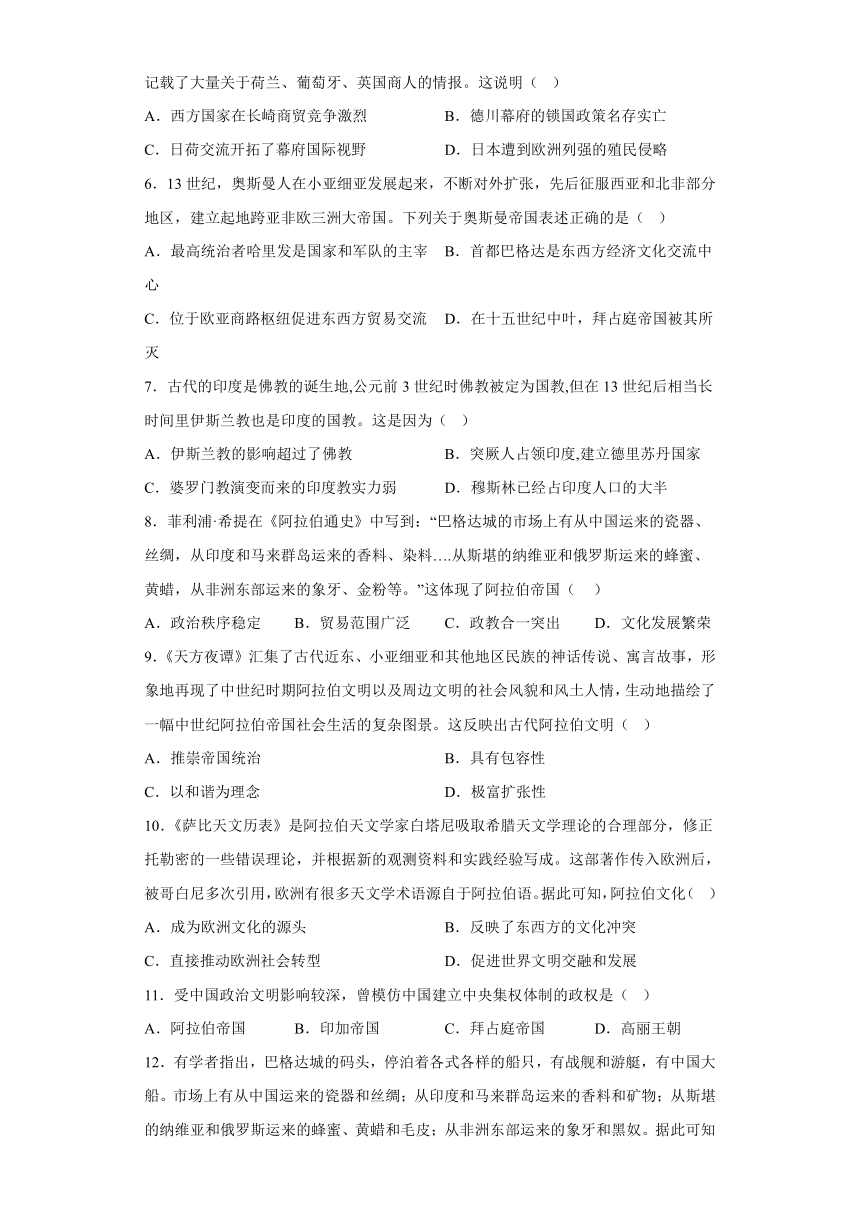

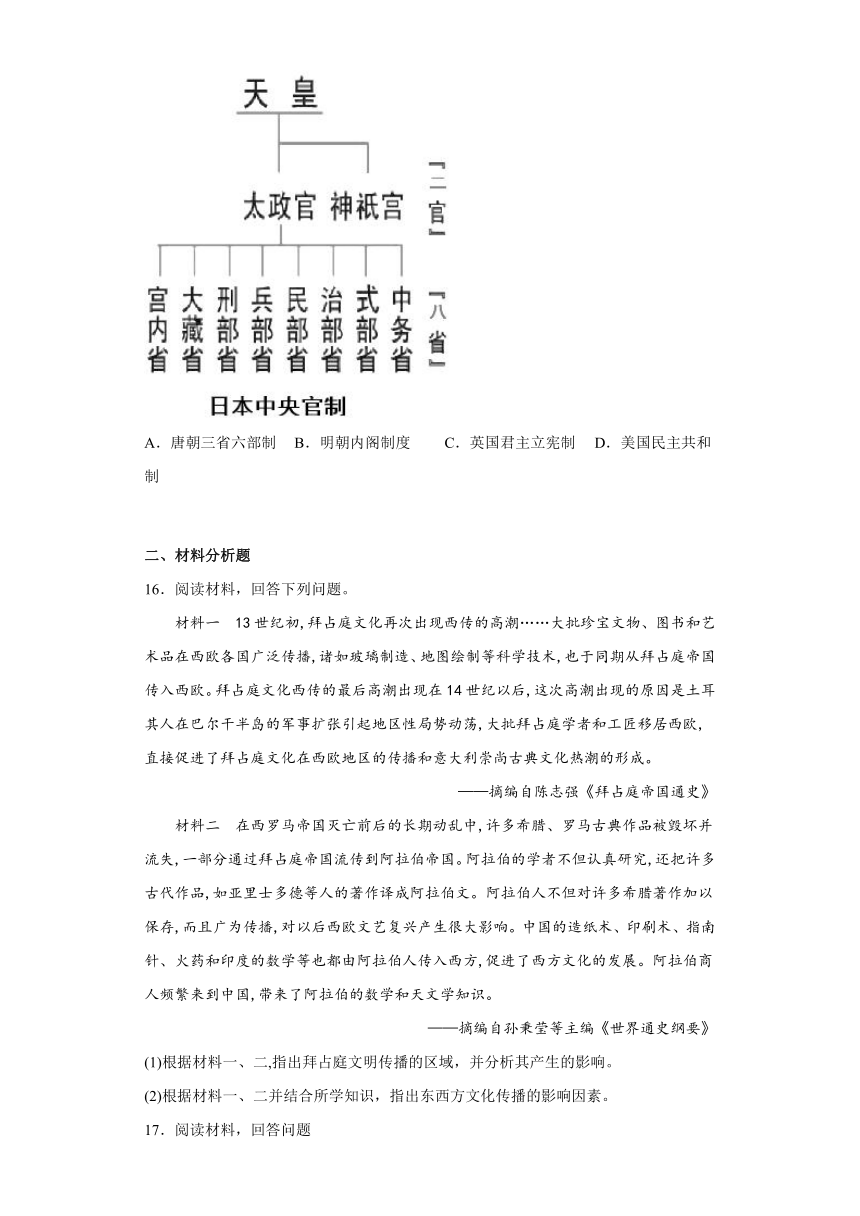

14.下表是古代东亚地区使臣往来统计表。这表明,在明代( )

中朝使臣往来 中日使臣往来 朝日使臣往来

中国→朝鲜 朝鲜→中国 中国→日本 日本→中国 朝鲜→日本 日本→朝鲜

明代以前 208 882 4 68 14 24

共计1343年 年平均次数 0.13 0.65 0.003 0.05 0.01 0.02

明代 161 1299 16 37 22 70

共计277年 年平均次数 0.6 4.6 0.06 0.13 0.08 0.25

A.中国在东亚国际交流中有强大影响力 B.儒家文化有利于东亚国际秩序的稳定

C.东亚地区政治一体化的趋势有所加强 D.东亚国家间的平等友好关系更加密切

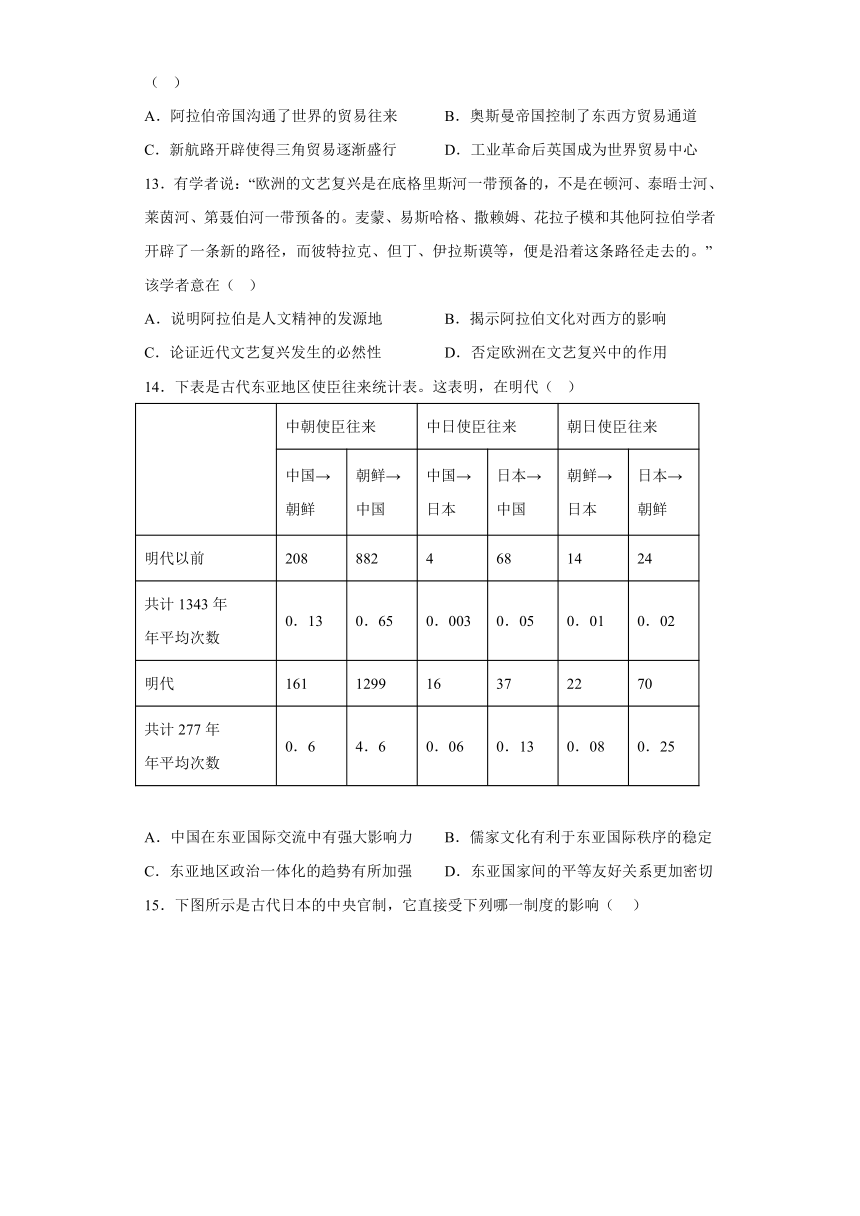

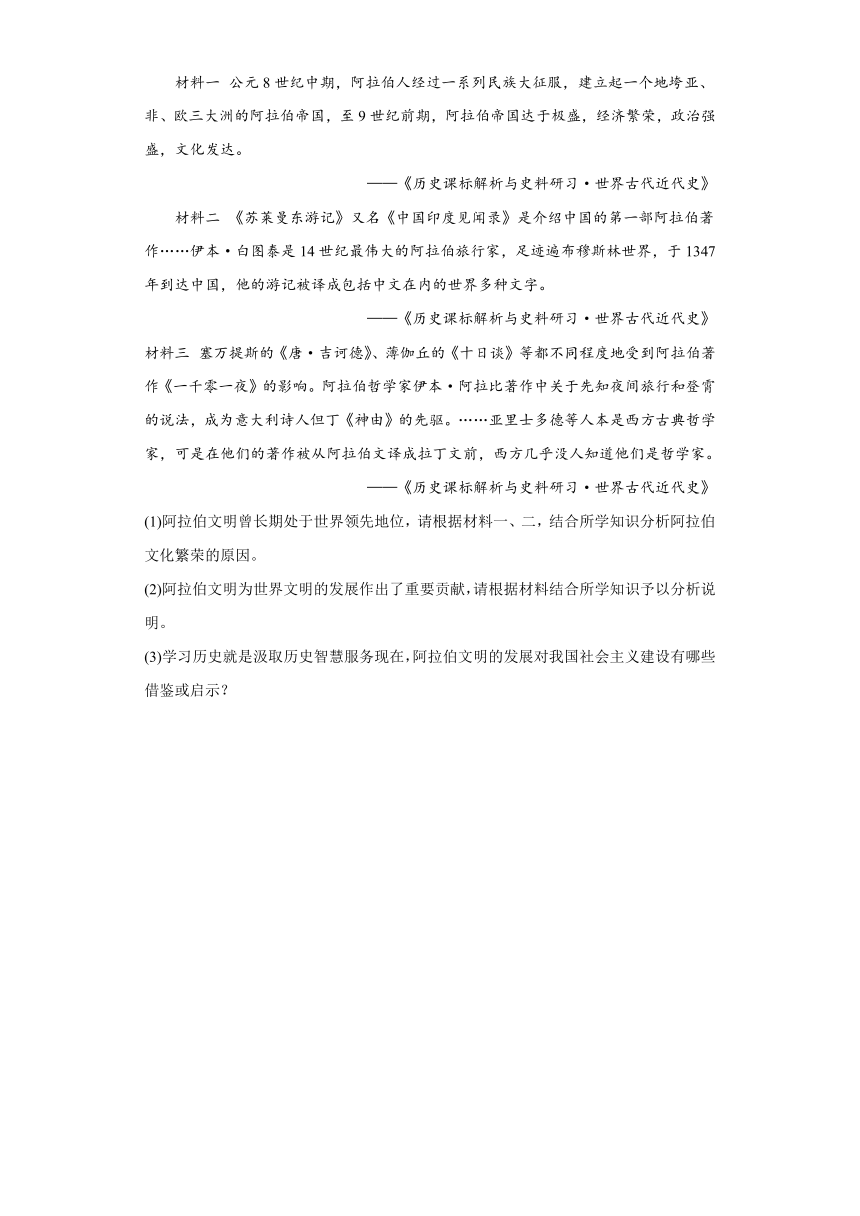

15.下图所示是古代日本的中央官制,它直接受下列哪一制度的影响( )

A.唐朝三省六部制 B.明朝内阁制度 C.英国君主立宪制 D.美国民主共和制

二、材料分析题

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 13世纪初,拜占庭文化再次出现西传的高潮……大批珍宝文物、图书和艺术品在西欧各国广泛传播,诸如玻璃制造、地图绘制等科学技术,也于同期从拜占庭帝国传入西欧。拜占庭文化西传的最后高潮出现在14世纪以后,这次高潮出现的原因是土耳其人在巴尔干半岛的军事扩张引起地区性局势动荡,大批拜占庭学者和工匠移居西欧,直接促进了拜占庭文化在西欧地区的传播和意大利崇尚古典文化热潮的形成。

——摘编自陈志强《拜占庭帝国通史》

材料二 在西罗马帝国灭亡前后的长期动乱中,许多希腊、罗马古典作品被毁坏并流失,一部分通过拜占庭帝国流传到阿拉伯帝国。阿拉伯的学者不但认真研究,还把许多古代作品,如亚里士多德等人的著作译成阿拉伯文。阿拉伯人不但对许多希腊著作加以保存,而且广为传播,对以后西欧文艺复兴产生很大影响。中国的造纸术、印刷术、指南针、火药和印度的数学等也都由阿拉伯人传入西方,促进了西方文化的发展。阿拉伯商人频繁来到中国,带来了阿拉伯的数学和天文学知识。

——摘编自孙秉莹等主编《世界通史纲要》

(1)根据材料一、二,指出拜占庭文明传播的区域,并分析其产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出东西方文化传播的影响因素。

17.阅读材料,回答问题

材料一 公元8世纪中期,阿拉伯人经过一系列民族大征服,建立起一个地垮亚、非、欧三大洲的阿拉伯帝国,至9世纪前期,阿拉伯帝国达于极盛,经济繁荣,政治强盛,文化发达。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

材料二 《苏莱曼东游记》又名《中国印度见闻录》是介绍中国的第一部阿拉伯著作……伊本·白图泰是14世纪最伟大的阿拉伯旅行家,足迹遍布穆斯林世界,于1347年到达中国,他的游记被译成包括中文在内的世界多种文字。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

材料三 塞万提斯的《唐·吉诃德》、薄伽丘的《十日谈》等都不同程度地受到阿拉伯著作《一千零一夜》的影响。阿拉伯哲学家伊本·阿拉比著作中关于先知夜间旅行和登霄的说法,成为意大利诗人但丁《神由》的先驱。……亚里士多德等人本是西方古典哲学家,可是在他们的著作被从阿拉伯文译成拉丁文前,西方几乎没人知道他们是哲学家。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

(1)阿拉伯文明曾长期处于世界领先地位,请根据材料一、二,结合所学知识分析阿拉伯文化繁荣的原因。

(2)阿拉伯文明为世界文明的发展作出了重要贡献,请根据材料结合所学知识予以分析说明。

(3)学习历史就是汲取历史智慧服务现在,阿拉伯文明的发展对我国社会主义建设有哪些借鉴或启示?

参考答案:

1.A

【详解】根据材料信息“为适应印度洋的多礁海域,帝国东部流行用木钉和绳索捆绑而成的别具一格的轻型平底船;西部则发明了三角帆,通过调整帆面以充分利用地中海的风力。”可见阿拉伯人的造船技术适应了远航贸易的运输需求,服务于经济发展的需要,A项正确;材料未体现其他国家造船技术如何,无法得出阿拉伯人的造船技术是世界上最先进的水平,排除B项;材料未体现诱发了阿拉伯人的造船技术对欧洲航海探险活动的影响,排除C项;阿拉伯帝国时期,新航路尚未开辟,故阿拉伯人的造船技术并非为洲际航行提供安全保障,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】依据所学可知,公元646年开始,孝德天皇进行了一系列的改革,史称“大化改新”,大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家,日本由奴隶社会进入到封建社会,D项正确;日本通过明治维新确立了君主立宪制度,排除A项;B项与大化改新无关,排除B项;12世纪日本建立幕府,排除C项。故选D项。

3.C

【详解】根据材料“公元8世纪的形势图......设有图书馆或大学的城市”可知,公元8世纪,阿拉伯帝国处于强盛时期,其在帝国控制范围内的城市中建立了多处图书馆或者大学,体现了阿拉伯帝国对文化的重视,C项正确;亚非各国经济发展不平衡在材料中无法判定,排除A项;在材料中没有体现希腊化时代的教育,排除B项;材料没有东西方文化交流的描述,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】根据题干在12世纪到15世纪,他们把中国的丝绸、瓷器,东南亚的香料,印度的棉布、象牙等经过波斯湾或红海转运往欧洲,在欧亚的商品和文化交流上立下历史功绩,根据时间和主要活动可知,此时推动东西方经济和文化交流的是阿拉伯帝国的商人,A项正确;马其顿是公元前古希腊地区的重要城邦国家,不符合题干时间,排除B项;古代中国人不是丝绸之路贸易的主体,排除C项;笈多帝国存在的时间是4世纪至6世纪,与题干时间不符,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】依据材料并结合所学可知,日本同荷兰的交流,有利于日本人了解大量外国的情况,可以开拓幕府的国际视野,C项正确;日本锁国体制下,幕府只允许与中国、朝鲜、荷兰等国进行有限贸易,西方国家并未在长崎有激烈的商贸竞争,排除A项;德川幕府的锁国政策因19世纪上半叶西方列强入侵才开始松动,排除B项;日本遭到欧洲列强的殖民侵略是在19世纪中期,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】结合所学知识可知,1453年拜占庭帝国被奥斯曼帝国所灭,D项正确;奥斯曼帝国最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,排除A项;奥斯曼帝国的首都是伊斯坦布尔,排除B项;奥斯曼帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】依据所学可知,11世纪突厥人入侵印度,13世纪初,突厥人在印度建立了德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教,B项正确;伊斯兰教成为印度国教的原因是德里苏丹国的建立,伊斯兰教在当时影响力超过佛教是结果,而非原因,排除A项;题干涉及到的是佛教和伊斯兰教,没有体现印度教,排除C项;穆斯林人数上升是伊斯兰教成为国教的结果,并非原因,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】由材料“从中国运来”“从印度和马来群岛运来”等可知,当时巴格达城贸易范围广泛,商品经济繁荣,B项正确;AC项材料无从体现,排除AC项;材料信息与文化发展繁荣无关,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】根据材料并结合所学知识可知,《天方夜谭》汇集了古代近东、小亚细亚和其他地区民族的神话传说、寓言故事,再现中世纪时期阿拉伯文明以及周边文明,这反映出古代阿拉伯文明具有包容性,B项正确;材料未涉及阿拉伯的帝国统治,排除A项;材料未涉及阿拉伯文化体现和谐理念,排除C项;极富扩张性与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】根据材料可知,近代天文学家哥白尼多次引用阿拉伯天文学的成就,并发展了欧洲天文学,促进世界文明交融和发展,D项正确;希腊文化是欧洲文化的源头,排除A项;材料不是东西方文化的冲突,而是强调西方学习阿拉伯文化,排除B项;直接推动的说法错误,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】古代形成了以中国为中心的“东亚文化圈”,中国文化对东亚、东南亚国家影响较深,高丽王朝模仿中国建立了中央集权制的国家、引进了中国的政治制度、学习中国的儒家文化,D项正确;阿拉伯国帝国统治者掌握政治军事和宗教大权,和中国不符,排除A项;印加帝国位于南美洲,与中国并无往来,排除B项;拜占庭帝国注重法治,与中国不符,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】根据材料和所学知识可知,阿拉伯帝国的都城巴格达的码头汇集了来自世界众多地区的商品,这体现了阿拉伯帝国沟通了世界的贸易往来,A项正确;B、C、D项不符合材料,排除B、C、D项。故选A项。

13.B

【详解】根据材料“欧洲的文艺复兴是在底格里斯河一带预备的”“阿拉伯学者开辟了一条新的路径,而彼特拉克、但丁、伊拉斯谟等,便是沿着这条路径走去的”可知,作者意在说明阿拉伯文化对欧洲文艺复兴的影响,B项正确;A项说法与史实不符,人文精神的发源地是古希腊,排除A项;该学者强调的是阿拉伯文化对文艺复兴的影响,并未指出文艺复兴发生的必然性,排除C项;该学者强调的是阿拉伯文化对文艺复兴的影响,并未否定欧洲在文艺复兴中的作用,排除D项。故选B项。

14.A

【详解】据材料“古代东亚地区使臣往来统计表”可知,在古代东亚地区使臣往来统计表中中国、朝鲜、日本三国之间往来中,中国属于核心地位,即无论朝鲜、还是日本的使臣都大量来到中国,而中国虽然也有使者去日本、朝鲜,但次数明显少于他们来中国的次数,这说明中国在东亚国际交流中有强大影响力,A项正确;材料反映的是“古代东亚地区使臣往来统计表”,而未涉及儒家文化的影响,排除B项;材料未涉及“东亚地区政治一体化”,排除C项;材料未涉及国家间交往的地位,而是强调“古代东亚地区使臣往来统计表”,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】根据所学可知,日本学习中国唐朝政治制度,进行大化改新,图示反映了日本仿效了唐朝的三省六部制,A项正确;明朝设立内阁,皇帝直接统领六部,排除B项;CD项与日本中央官制无关,排除CD项。故选A项。

16.(1)区域:阿拉伯地区和西欧地区。影响:阿拉伯文明吸收了拜占庭的学术、艺术成果等,推动了文明的传播与交融;西欧在科技、文艺等方面也受拜占庭文明影响;意大利形成了崇尚古典文化的热潮,推动了西欧的文艺复兴。

(2)统一大帝国提供相对安定的社会环境;帝国统治者采取开放、包容的文化政策;帝国连接欧亚,地理位置优越;频繁的经济来往;各地文明发展的需求;战争的推动;学者的努力等。

【详解】(1)区域:根据材料“也于同期从拜占庭帝国传入西欧”“一部分通过拜占庭帝国流传到阿拉伯帝国”得出拜占庭文明传播的区域是:阿拉伯地区和西欧地区。影响:根据材料“促进了西方文化的发展”得出阿拉伯文明吸收了拜占庭的学术、艺术成果等,推动了文明的传播与交融;根据材料“阿拉伯人不但对许多希腊著作加以保存,而且广为传播,对以后西欧文艺复兴产生很大影响”得出西欧在科技、文艺等方面也受拜占庭文明影响;根据材料“大批拜占庭学者和工匠移居西欧,直接促进了拜占庭文化在西欧地区的传播和意大利崇尚古典文化热潮的形成”得出意大利形成了崇尚古典文化的热潮,推动了西欧的文艺复兴。

(2)根据材料“13世纪初,拜占庭文化再次出现西传的高潮”得出统一大帝国提供相对安定的社会环境;结合所学统治者的政策得出帝国统治者采取开放、包容的文化政策;结合所学拜占庭帝国的地理位置得出帝国连接欧亚,地理位置优越;根据材料“阿拉伯商人频繁来到中国,带来了阿拉伯的数学和天文学知识”得出频繁的经济来往;根据材料“大批珍宝文物、图书和艺术品在西欧各国广泛传播,诸如玻璃制造、地图绘制等科学技术,也于同期从拜占庭帝国传入西欧”并结合所学得出各地文明发展的需求;根据材料“在西罗马帝国灭亡前后的长期动乱中,许多希腊、罗马古典作品被毁坏并流失,一部分通过拜占庭帝国流传到阿拉伯帝国”得出战争的推动;根据材料“阿拉伯的学者不但认真研究,还把许多古代作品,如亚里士多德等人的著作译成阿拉伯文”得出学者的努力等。

17.(1)原因:①阿拉伯帝国是通过系列民族大征服而建立的一个地垮亚、非、欧三大洲的大帝国,被征服的地都是有数千年文明的,有深厚文化积淀的地区。

②阿拉伯人善于学习,广泛吸收被征服地区和其他地区的文化成就。

③阿拉伯人对吸收的文化加以融合与创造。

(2)贡献: ①保存、保留了大量西方古典文化。

②促进近代西欧文化的发展。

③是东西文化交流的一座重要桥梁。

(3)启示: ①广泛吸收借鉴一切先进文明成果。

②借鉴中融合,创新中发展。

【详解】(1)原因:根据材料“公元8世纪中期,阿拉伯人经过一系列民族大征服,建立起一个地垮亚、非、欧三大洲的阿拉伯帝国”并结合所学知识可知,阿拉伯帝国是通过系列民族大征服而建立的一个地垮亚、非、欧三大洲的大帝国,被征服的地都是有数千年文明的,有深厚文化积淀的地区。根据材料“《苏莱曼东游记》又名《中国印度见闻录》是介绍中国的第一部阿拉伯著作”并结合所学知识可知,阿拉伯人善于学习,广泛吸收被征服地区和其他地区的文化成就。根据所学知识可知,阿拉伯人对吸收的文化加以融合与创造。

(2)贡献:根据材料“亚里士多德等人本是西方古典哲学家,可是在他们的著作被从阿拉伯文译成拉丁文前,西方几乎没人知道他们是哲学家”并结合所学知识可知,保存、保留了大量西方古典文化。根据材料“塞万提斯的《唐·吉诃德》、薄伽丘的《十日谈》等都不同程度地受到阿拉伯著作《一千零一夜》的影响。阿拉伯哲学家伊本·阿拉比著作中关于先知夜间旅行和登霄的说法,成为意大利诗人但丁《神由》的先驱”并结合所学知识可知,促进近代西欧文化的发展。根据材料“《苏莱曼东游记》又名《中国印度见闻录》是介绍中国的第一部阿拉伯著作……伊本·白图泰是14世纪最伟大的阿拉伯旅行家,足迹遍布穆斯林世界,于1347年到达中国,他的游记被译成包括中文在内的世界多种文字”并结合所学知识可知,是东西文化交流的一座重要桥梁。

(3)启示: 根据材料及所学知识,可从广泛吸收借鉴一切先进文明成果;借鉴中融合,创新中发展等方面谈启示。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.阿拉伯帝国强盛时期,为适应印度洋的多礁海域,帝国东部流行用木钉和绳索捆绑而成的别具一格的轻型平底船;西部则发明了三角帆,通过调整帆面以充分利用地中海的风力。阿拉伯人的造船技术( )

A.适应了远航贸易的运输需求 B.代表当时世界的最先进水平

C.诱发了欧洲的航海探险活动 D.为洲际航行提供了安全保障

2.唐朝初年,遣唐使冒着生命危险来到中国,学习中国的文化和典章制度,对646年日本的大化改新起到了重要作用。大化改新使日本发生的实质性变化是( )

A.确立君主立宪制度 B.引进九品中正制度

C.幕府掌握国家实权 D.建立中央集权的封建国家

3.下图为公元8世纪的形势图。该图主要反映了( )

A.亚非各国经济发展不平衡 B.希腊化时代教育的发展

C.阿拉伯帝国对文化的重视 D.东西方文化交流的加强

4.12世纪起直到15世纪,他们把中国的丝绸、瓷器,南洋的香料,印度的棉布、象牙、宝石、珍珠等,经波斯湾或红海,转运往欧洲。他们在欧亚商品贸易和文化交流上,立下了历史功绩,誉为“东西方文明交流的桥梁”,“他们”是( )

A.阿拉伯商人 B.马其顿商人 C.古代中国人 D.笈多帝国人

5.17世纪30年代,德川幕府连续五次颁布锁国令。在锁国体制下,幕府于1641年起通过长崎这一窗口,定期向来贸易的荷兰商人了解世界的情况,做出《和兰陀风说书》,书中记载了大量关于荷兰、葡萄牙、英国商人的情报。这说明( )

A.西方国家在长崎商贸竞争激烈 B.德川幕府的锁国政策名存实亡

C.日荷交流开拓了幕府国际视野 D.日本遭到欧洲列强的殖民侵略

6.13世纪,奥斯曼人在小亚细亚发展起来,不断对外扩张,先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲大帝国。下列关于奥斯曼帝国表述正确的是( )

A.最高统治者哈里发是国家和军队的主宰 B.首都巴格达是东西方经济文化交流中心

C.位于欧亚商路枢纽促进东西方贸易交流 D.在十五世纪中叶,拜占庭帝国被其所灭

7.古代的印度是佛教的诞生地,公元前3世纪时佛教被定为国教,但在13世纪后相当长时间里伊斯兰教也是印度的国教。这是因为( )

A.伊斯兰教的影响超过了佛教 B.突厥人占领印度,建立德里苏丹国家

C.婆罗门教演变而来的印度教实力弱 D.穆斯林已经占印度人口的大半

8.菲利浦·希提在《阿拉伯通史》中写到:“巴格达城的市场上有从中国运来的瓷器、丝绸,从印度和马来群岛运来的香料、染料….从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡,从非洲东部运来的象牙、金粉等。”这体现了阿拉伯帝国( )

A.政治秩序稳定 B.贸易范围广泛 C.政教合一突出 D.文化发展繁荣

9.《天方夜谭》汇集了古代近东、小亚细亚和其他地区民族的神话传说、寓言故事,形象地再现了中世纪时期阿拉伯文明以及周边文明的社会风貌和风土人情,生动地描绘了一幅中世纪阿拉伯帝国社会生活的复杂图景。这反映出古代阿拉伯文明( )

A.推崇帝国统治 B.具有包容性

C.以和谐为理念 D.极富扩张性

10.《萨比天文历表》是阿拉伯天文学家白塔尼吸取希腊天文学理论的合理部分,修正托勒密的一些错误理论,并根据新的观测资料和实践经验写成。这部著作传入欧洲后,被哥白尼多次引用,欧洲有很多天文学术语源自于阿拉伯语。据此可知,阿拉伯文化( )

A.成为欧洲文化的源头 B.反映了东西方的文化冲突

C.直接推动欧洲社会转型 D.促进世界文明交融和发展

11.受中国政治文明影响较深,曾模仿中国建立中央集权体制的政权是( )

A.阿拉伯帝国 B.印加帝国 C.拜占庭帝国 D.高丽王朝

12.有学者指出,巴格达城的码头,停泊着各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船。市场上有从中国运来的瓷器和丝绸;从印度和马来群岛运来的香料和矿物;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡和毛皮;从非洲东部运来的象牙和黑奴。据此可知( )

A.阿拉伯帝国沟通了世界的贸易往来 B.奥斯曼帝国控制了东西方贸易通道

C.新航路开辟使得三角贸易逐渐盛行 D.工业革命后英国成为世界贸易中心

13.有学者说:“欧洲的文艺复兴是在底格里斯河一带预备的,不是在顿河、泰晤士河、莱茵河、第聂伯河一带预备的。麦蒙、易斯哈格、撒赖姆、花拉子模和其他阿拉伯学者开辟了一条新的路径,而彼特拉克、但丁、伊拉斯谟等,便是沿着这条路径走去的。”该学者意在( )

A.说明阿拉伯是人文精神的发源地 B.揭示阿拉伯文化对西方的影响

C.论证近代文艺复兴发生的必然性 D.否定欧洲在文艺复兴中的作用

14.下表是古代东亚地区使臣往来统计表。这表明,在明代( )

中朝使臣往来 中日使臣往来 朝日使臣往来

中国→朝鲜 朝鲜→中国 中国→日本 日本→中国 朝鲜→日本 日本→朝鲜

明代以前 208 882 4 68 14 24

共计1343年 年平均次数 0.13 0.65 0.003 0.05 0.01 0.02

明代 161 1299 16 37 22 70

共计277年 年平均次数 0.6 4.6 0.06 0.13 0.08 0.25

A.中国在东亚国际交流中有强大影响力 B.儒家文化有利于东亚国际秩序的稳定

C.东亚地区政治一体化的趋势有所加强 D.东亚国家间的平等友好关系更加密切

15.下图所示是古代日本的中央官制,它直接受下列哪一制度的影响( )

A.唐朝三省六部制 B.明朝内阁制度 C.英国君主立宪制 D.美国民主共和制

二、材料分析题

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 13世纪初,拜占庭文化再次出现西传的高潮……大批珍宝文物、图书和艺术品在西欧各国广泛传播,诸如玻璃制造、地图绘制等科学技术,也于同期从拜占庭帝国传入西欧。拜占庭文化西传的最后高潮出现在14世纪以后,这次高潮出现的原因是土耳其人在巴尔干半岛的军事扩张引起地区性局势动荡,大批拜占庭学者和工匠移居西欧,直接促进了拜占庭文化在西欧地区的传播和意大利崇尚古典文化热潮的形成。

——摘编自陈志强《拜占庭帝国通史》

材料二 在西罗马帝国灭亡前后的长期动乱中,许多希腊、罗马古典作品被毁坏并流失,一部分通过拜占庭帝国流传到阿拉伯帝国。阿拉伯的学者不但认真研究,还把许多古代作品,如亚里士多德等人的著作译成阿拉伯文。阿拉伯人不但对许多希腊著作加以保存,而且广为传播,对以后西欧文艺复兴产生很大影响。中国的造纸术、印刷术、指南针、火药和印度的数学等也都由阿拉伯人传入西方,促进了西方文化的发展。阿拉伯商人频繁来到中国,带来了阿拉伯的数学和天文学知识。

——摘编自孙秉莹等主编《世界通史纲要》

(1)根据材料一、二,指出拜占庭文明传播的区域,并分析其产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出东西方文化传播的影响因素。

17.阅读材料,回答问题

材料一 公元8世纪中期,阿拉伯人经过一系列民族大征服,建立起一个地垮亚、非、欧三大洲的阿拉伯帝国,至9世纪前期,阿拉伯帝国达于极盛,经济繁荣,政治强盛,文化发达。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

材料二 《苏莱曼东游记》又名《中国印度见闻录》是介绍中国的第一部阿拉伯著作……伊本·白图泰是14世纪最伟大的阿拉伯旅行家,足迹遍布穆斯林世界,于1347年到达中国,他的游记被译成包括中文在内的世界多种文字。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

材料三 塞万提斯的《唐·吉诃德》、薄伽丘的《十日谈》等都不同程度地受到阿拉伯著作《一千零一夜》的影响。阿拉伯哲学家伊本·阿拉比著作中关于先知夜间旅行和登霄的说法,成为意大利诗人但丁《神由》的先驱。……亚里士多德等人本是西方古典哲学家,可是在他们的著作被从阿拉伯文译成拉丁文前,西方几乎没人知道他们是哲学家。

——《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

(1)阿拉伯文明曾长期处于世界领先地位,请根据材料一、二,结合所学知识分析阿拉伯文化繁荣的原因。

(2)阿拉伯文明为世界文明的发展作出了重要贡献,请根据材料结合所学知识予以分析说明。

(3)学习历史就是汲取历史智慧服务现在,阿拉伯文明的发展对我国社会主义建设有哪些借鉴或启示?

参考答案:

1.A

【详解】根据材料信息“为适应印度洋的多礁海域,帝国东部流行用木钉和绳索捆绑而成的别具一格的轻型平底船;西部则发明了三角帆,通过调整帆面以充分利用地中海的风力。”可见阿拉伯人的造船技术适应了远航贸易的运输需求,服务于经济发展的需要,A项正确;材料未体现其他国家造船技术如何,无法得出阿拉伯人的造船技术是世界上最先进的水平,排除B项;材料未体现诱发了阿拉伯人的造船技术对欧洲航海探险活动的影响,排除C项;阿拉伯帝国时期,新航路尚未开辟,故阿拉伯人的造船技术并非为洲际航行提供安全保障,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】依据所学可知,公元646年开始,孝德天皇进行了一系列的改革,史称“大化改新”,大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家,日本由奴隶社会进入到封建社会,D项正确;日本通过明治维新确立了君主立宪制度,排除A项;B项与大化改新无关,排除B项;12世纪日本建立幕府,排除C项。故选D项。

3.C

【详解】根据材料“公元8世纪的形势图......设有图书馆或大学的城市”可知,公元8世纪,阿拉伯帝国处于强盛时期,其在帝国控制范围内的城市中建立了多处图书馆或者大学,体现了阿拉伯帝国对文化的重视,C项正确;亚非各国经济发展不平衡在材料中无法判定,排除A项;在材料中没有体现希腊化时代的教育,排除B项;材料没有东西方文化交流的描述,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】根据题干在12世纪到15世纪,他们把中国的丝绸、瓷器,东南亚的香料,印度的棉布、象牙等经过波斯湾或红海转运往欧洲,在欧亚的商品和文化交流上立下历史功绩,根据时间和主要活动可知,此时推动东西方经济和文化交流的是阿拉伯帝国的商人,A项正确;马其顿是公元前古希腊地区的重要城邦国家,不符合题干时间,排除B项;古代中国人不是丝绸之路贸易的主体,排除C项;笈多帝国存在的时间是4世纪至6世纪,与题干时间不符,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】依据材料并结合所学可知,日本同荷兰的交流,有利于日本人了解大量外国的情况,可以开拓幕府的国际视野,C项正确;日本锁国体制下,幕府只允许与中国、朝鲜、荷兰等国进行有限贸易,西方国家并未在长崎有激烈的商贸竞争,排除A项;德川幕府的锁国政策因19世纪上半叶西方列强入侵才开始松动,排除B项;日本遭到欧洲列强的殖民侵略是在19世纪中期,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】结合所学知识可知,1453年拜占庭帝国被奥斯曼帝国所灭,D项正确;奥斯曼帝国最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,排除A项;奥斯曼帝国的首都是伊斯坦布尔,排除B项;奥斯曼帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】依据所学可知,11世纪突厥人入侵印度,13世纪初,突厥人在印度建立了德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教,B项正确;伊斯兰教成为印度国教的原因是德里苏丹国的建立,伊斯兰教在当时影响力超过佛教是结果,而非原因,排除A项;题干涉及到的是佛教和伊斯兰教,没有体现印度教,排除C项;穆斯林人数上升是伊斯兰教成为国教的结果,并非原因,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】由材料“从中国运来”“从印度和马来群岛运来”等可知,当时巴格达城贸易范围广泛,商品经济繁荣,B项正确;AC项材料无从体现,排除AC项;材料信息与文化发展繁荣无关,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】根据材料并结合所学知识可知,《天方夜谭》汇集了古代近东、小亚细亚和其他地区民族的神话传说、寓言故事,再现中世纪时期阿拉伯文明以及周边文明,这反映出古代阿拉伯文明具有包容性,B项正确;材料未涉及阿拉伯的帝国统治,排除A项;材料未涉及阿拉伯文化体现和谐理念,排除C项;极富扩张性与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】根据材料可知,近代天文学家哥白尼多次引用阿拉伯天文学的成就,并发展了欧洲天文学,促进世界文明交融和发展,D项正确;希腊文化是欧洲文化的源头,排除A项;材料不是东西方文化的冲突,而是强调西方学习阿拉伯文化,排除B项;直接推动的说法错误,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】古代形成了以中国为中心的“东亚文化圈”,中国文化对东亚、东南亚国家影响较深,高丽王朝模仿中国建立了中央集权制的国家、引进了中国的政治制度、学习中国的儒家文化,D项正确;阿拉伯国帝国统治者掌握政治军事和宗教大权,和中国不符,排除A项;印加帝国位于南美洲,与中国并无往来,排除B项;拜占庭帝国注重法治,与中国不符,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】根据材料和所学知识可知,阿拉伯帝国的都城巴格达的码头汇集了来自世界众多地区的商品,这体现了阿拉伯帝国沟通了世界的贸易往来,A项正确;B、C、D项不符合材料,排除B、C、D项。故选A项。

13.B

【详解】根据材料“欧洲的文艺复兴是在底格里斯河一带预备的”“阿拉伯学者开辟了一条新的路径,而彼特拉克、但丁、伊拉斯谟等,便是沿着这条路径走去的”可知,作者意在说明阿拉伯文化对欧洲文艺复兴的影响,B项正确;A项说法与史实不符,人文精神的发源地是古希腊,排除A项;该学者强调的是阿拉伯文化对文艺复兴的影响,并未指出文艺复兴发生的必然性,排除C项;该学者强调的是阿拉伯文化对文艺复兴的影响,并未否定欧洲在文艺复兴中的作用,排除D项。故选B项。

14.A

【详解】据材料“古代东亚地区使臣往来统计表”可知,在古代东亚地区使臣往来统计表中中国、朝鲜、日本三国之间往来中,中国属于核心地位,即无论朝鲜、还是日本的使臣都大量来到中国,而中国虽然也有使者去日本、朝鲜,但次数明显少于他们来中国的次数,这说明中国在东亚国际交流中有强大影响力,A项正确;材料反映的是“古代东亚地区使臣往来统计表”,而未涉及儒家文化的影响,排除B项;材料未涉及“东亚地区政治一体化”,排除C项;材料未涉及国家间交往的地位,而是强调“古代东亚地区使臣往来统计表”,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】根据所学可知,日本学习中国唐朝政治制度,进行大化改新,图示反映了日本仿效了唐朝的三省六部制,A项正确;明朝设立内阁,皇帝直接统领六部,排除B项;CD项与日本中央官制无关,排除CD项。故选A项。

16.(1)区域:阿拉伯地区和西欧地区。影响:阿拉伯文明吸收了拜占庭的学术、艺术成果等,推动了文明的传播与交融;西欧在科技、文艺等方面也受拜占庭文明影响;意大利形成了崇尚古典文化的热潮,推动了西欧的文艺复兴。

(2)统一大帝国提供相对安定的社会环境;帝国统治者采取开放、包容的文化政策;帝国连接欧亚,地理位置优越;频繁的经济来往;各地文明发展的需求;战争的推动;学者的努力等。

【详解】(1)区域:根据材料“也于同期从拜占庭帝国传入西欧”“一部分通过拜占庭帝国流传到阿拉伯帝国”得出拜占庭文明传播的区域是:阿拉伯地区和西欧地区。影响:根据材料“促进了西方文化的发展”得出阿拉伯文明吸收了拜占庭的学术、艺术成果等,推动了文明的传播与交融;根据材料“阿拉伯人不但对许多希腊著作加以保存,而且广为传播,对以后西欧文艺复兴产生很大影响”得出西欧在科技、文艺等方面也受拜占庭文明影响;根据材料“大批拜占庭学者和工匠移居西欧,直接促进了拜占庭文化在西欧地区的传播和意大利崇尚古典文化热潮的形成”得出意大利形成了崇尚古典文化的热潮,推动了西欧的文艺复兴。

(2)根据材料“13世纪初,拜占庭文化再次出现西传的高潮”得出统一大帝国提供相对安定的社会环境;结合所学统治者的政策得出帝国统治者采取开放、包容的文化政策;结合所学拜占庭帝国的地理位置得出帝国连接欧亚,地理位置优越;根据材料“阿拉伯商人频繁来到中国,带来了阿拉伯的数学和天文学知识”得出频繁的经济来往;根据材料“大批珍宝文物、图书和艺术品在西欧各国广泛传播,诸如玻璃制造、地图绘制等科学技术,也于同期从拜占庭帝国传入西欧”并结合所学得出各地文明发展的需求;根据材料“在西罗马帝国灭亡前后的长期动乱中,许多希腊、罗马古典作品被毁坏并流失,一部分通过拜占庭帝国流传到阿拉伯帝国”得出战争的推动;根据材料“阿拉伯的学者不但认真研究,还把许多古代作品,如亚里士多德等人的著作译成阿拉伯文”得出学者的努力等。

17.(1)原因:①阿拉伯帝国是通过系列民族大征服而建立的一个地垮亚、非、欧三大洲的大帝国,被征服的地都是有数千年文明的,有深厚文化积淀的地区。

②阿拉伯人善于学习,广泛吸收被征服地区和其他地区的文化成就。

③阿拉伯人对吸收的文化加以融合与创造。

(2)贡献: ①保存、保留了大量西方古典文化。

②促进近代西欧文化的发展。

③是东西文化交流的一座重要桥梁。

(3)启示: ①广泛吸收借鉴一切先进文明成果。

②借鉴中融合,创新中发展。

【详解】(1)原因:根据材料“公元8世纪中期,阿拉伯人经过一系列民族大征服,建立起一个地垮亚、非、欧三大洲的阿拉伯帝国”并结合所学知识可知,阿拉伯帝国是通过系列民族大征服而建立的一个地垮亚、非、欧三大洲的大帝国,被征服的地都是有数千年文明的,有深厚文化积淀的地区。根据材料“《苏莱曼东游记》又名《中国印度见闻录》是介绍中国的第一部阿拉伯著作”并结合所学知识可知,阿拉伯人善于学习,广泛吸收被征服地区和其他地区的文化成就。根据所学知识可知,阿拉伯人对吸收的文化加以融合与创造。

(2)贡献:根据材料“亚里士多德等人本是西方古典哲学家,可是在他们的著作被从阿拉伯文译成拉丁文前,西方几乎没人知道他们是哲学家”并结合所学知识可知,保存、保留了大量西方古典文化。根据材料“塞万提斯的《唐·吉诃德》、薄伽丘的《十日谈》等都不同程度地受到阿拉伯著作《一千零一夜》的影响。阿拉伯哲学家伊本·阿拉比著作中关于先知夜间旅行和登霄的说法,成为意大利诗人但丁《神由》的先驱”并结合所学知识可知,促进近代西欧文化的发展。根据材料“《苏莱曼东游记》又名《中国印度见闻录》是介绍中国的第一部阿拉伯著作……伊本·白图泰是14世纪最伟大的阿拉伯旅行家,足迹遍布穆斯林世界,于1347年到达中国,他的游记被译成包括中文在内的世界多种文字”并结合所学知识可知,是东西文化交流的一座重要桥梁。

(3)启示: 根据材料及所学知识,可从广泛吸收借鉴一切先进文明成果;借鉴中融合,创新中发展等方面谈启示。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体