第1课中华文明的起源与早期国家课时作业(含解析)2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第1课中华文明的起源与早期国家课时作业(含解析)2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-11 13:44:19 | ||

图片预览

文档简介

第1课中华文明的起源与早期国家课时作业-统编版(2019)必修中外历史纲要上

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.《中华文明史》写道:“这种体制能够把政权和族权乃至神权巧妙地结合起来,既能保证中央和地方政权的巩固,又能够照顾到各个地方的具体情况。”“这种体制”是( )

A.宗法制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

2.2022年10月,浙江省海盐县村民捐献了一批当地出土的史前文物(下图),有石钺、陶豆等。这些文物最有可能属于( )

A.仰韶文化 B.龙山文化 C.良渚文化 D.商周文化

3.商朝青铜器纹饰以幻想的动物形象为主,尤其是代表凶恶野兽的饕餮纹。西周青铜器主流纹饰是龙纹、凤鸟纹,纹饰排列也由商的中轴对称转为序列化。这一变化反映出西周( )

A.青铜神秘色彩削弱 B.礼乐制度强化

C.现实主义风格兴起 D.地方统治加强

4.下图所示是某高一学生制作的学习卡。据此判断,他学习的古人类文化遗存可能是( )

1.年代:距今7000~5000年。 2.地区:黄河中下游地区。 3.生活:彩绘陶器,培植粟

A.龙山文化 B.良渚文化 C.仰韶文化 D.河姆渡文化

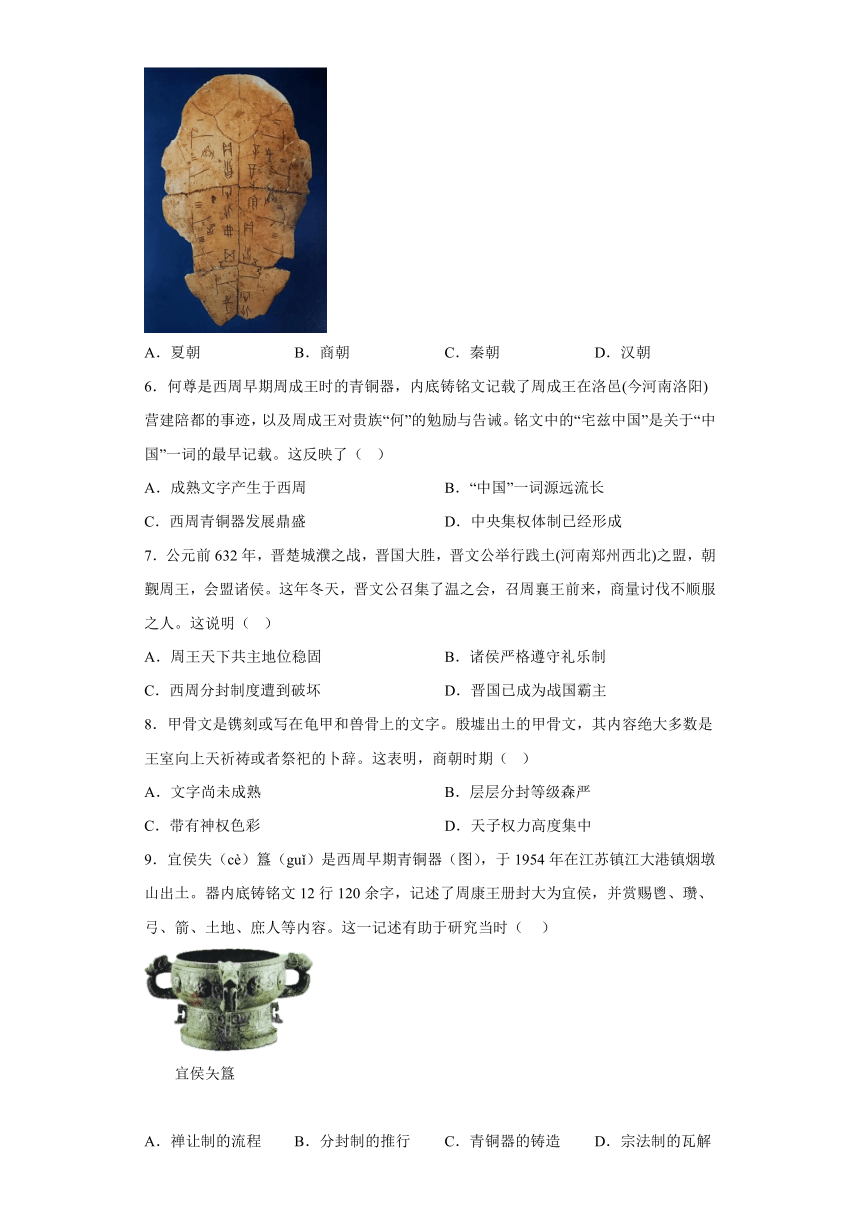

5.研习历史文物既是历史学习与研究的重要方法,也是解释和评判史事能力的体现。图文物有助于我们研究的历史时期是( )

A.夏朝 B.商朝 C.秦朝 D.汉朝

6.何尊是西周早期周成王时的青铜器,内底铸铭文记载了周成王在洛邑(今河南洛阳)营建陪都的事迹,以及周成王对贵族“何”的勉励与告诫。铭文中的“宅兹中国”是关于“中国”一词的最早记载。这反映了( )

A.成熟文字产生于西周 B.“中国”一词源远流长

C.西周青铜器发展鼎盛 D.中央集权体制已经形成

7.公元前632年,晋楚城濮之战,晋国大胜,晋文公举行践土(河南郑州西北)之盟,朝觐周王,会盟诸侯。这年冬天,晋文公召集了温之会,召周襄王前来,商量讨伐不顺服之人。这说明( )

A.周王天下共主地位稳固 B.诸侯严格遵守礼乐制

C.西周分封制度遭到破坏 D.晋国已成为战国霸主

8.甲骨文是镌刻或写在龟甲和兽骨上的文字。殷墟出土的甲骨文,其内容绝大多数是王室向上天祈祷或者祭祀的卜辞。这表明,商朝时期( )

A.文字尚未成熟 B.层层分封等级森严

C.带有神权色彩 D.天子权力高度集中

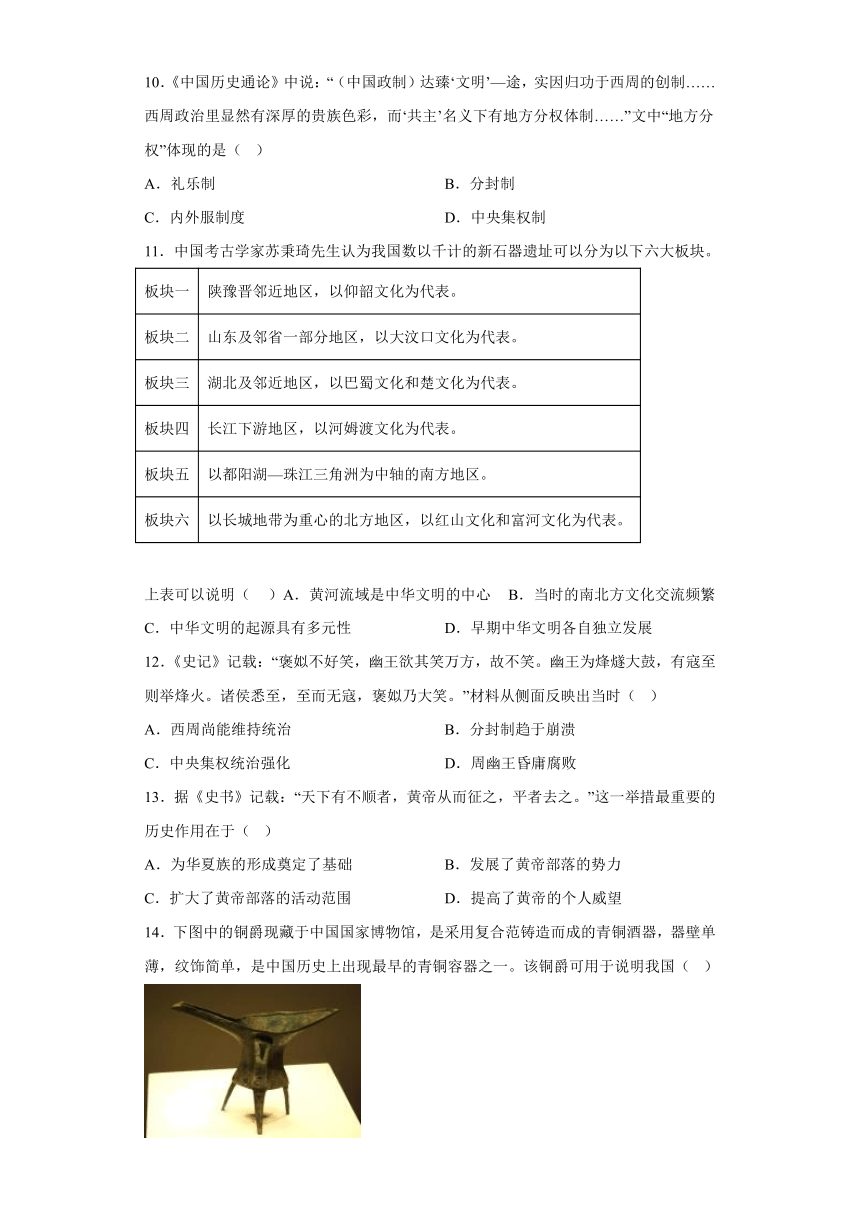

9.宜侯失(cè)簋(guǐ)是西周早期青铜器(图),于1954年在江苏镇江大港镇烟墩山出土。器内底铸铭文12行120余字,记述了周康王册封大为宜侯,并赏赐鬯、瓒、弓、箭、土地、庶人等内容。这一记述有助于研究当时( )

宜侯夨簋

A.禅让制的流程 B.分封制的推行 C.青铜器的铸造 D.宗法制的瓦解

10.《中国历史通论》中说:“(中国政制)达臻‘文明’—途,实因归功于西周的创制……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下有地方分权体制……”文中“地方分权”体现的是( )

A.礼乐制 B.分封制

C.内外服制度 D.中央集权制

11.中国考古学家苏秉琦先生认为我国数以千计的新石器遗址可以分为以下六大板块。

板块一 陕豫晋邻近地区,以仰韶文化为代表。

板块二 山东及邻省一部分地区,以大汶口文化为代表。

板块三 湖北及邻近地区,以巴蜀文化和楚文化为代表。

板块四 长江下游地区,以河姆渡文化为代表。

板块五 以都阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区。

板块六 以长城地带为重心的北方地区,以红山文化和富河文化为代表。

上表可以说明( )A.黄河流域是中华文明的中心 B.当时的南北方文化交流频繁

C.中华文明的起源具有多元性 D.早期中华文明各自独立发展

12.《史记》记载:“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。”材料从侧面反映出当时( )

A.西周尚能维持统治 B.分封制趋于崩溃

C.中央集权统治强化 D.周幽王昏庸腐败

13.据《史书》记载:“天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之。”这一举措最重要的历史作用在于( )

A.为华夏族的形成奠定了基础 B.发展了黄帝部落的势力

C.扩大了黄帝部落的活动范围 D.提高了黄帝的个人威望

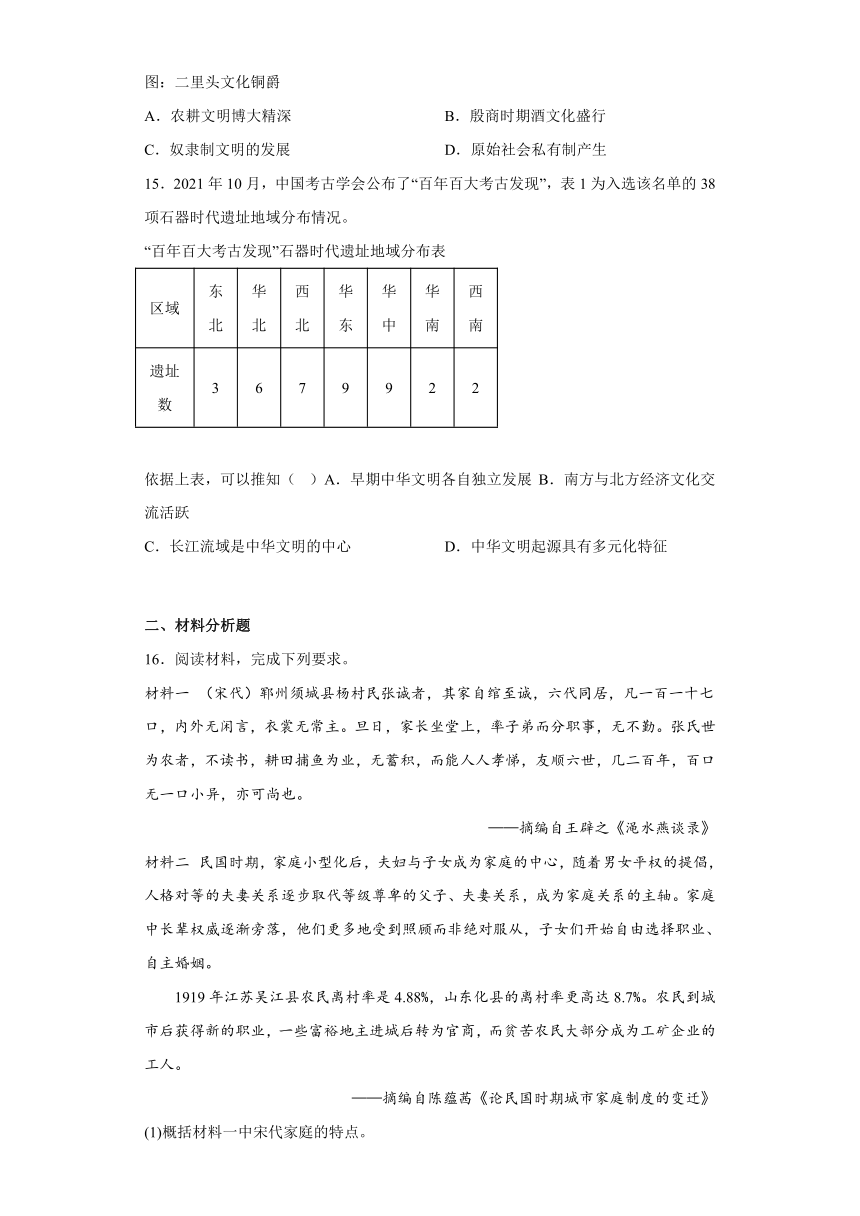

14.下图中的铜爵现藏于中国国家博物馆,是采用复合范铸造而成的青铜酒器,器壁单薄,纹饰简单,是中国历史上出现最早的青铜容器之一。该铜爵可用于说明我国( )

图:二里头文化铜爵

A.农耕文明博大精深 B.殷商时期酒文化盛行

C.奴隶制文明的发展 D.原始社会私有制产生

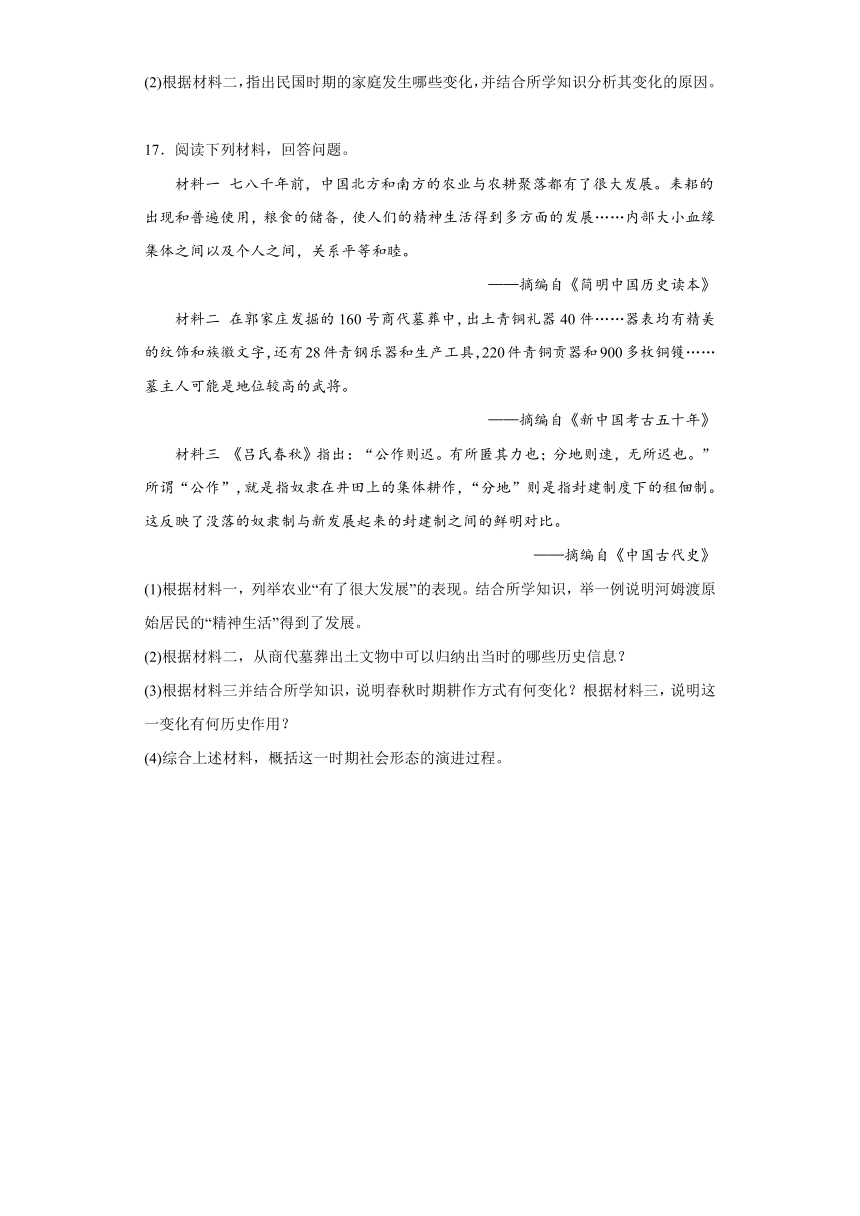

15.2021年10月,中国考古学会公布了“百年百大考古发现”,表1为入选该名单的38项石器时代遗址地域分布情况。

“百年百大考古发现”石器时代遗址地域分布表

区域 东北 华北 西北 华东 华中 华南 西南

遗址数 3 6 7 9 9 2 2

依据上表,可以推知( )A.早期中华文明各自独立发展 B.南方与北方经济文化交流活跃

C.长江流域是中华文明的中心 D.中华文明起源具有多元化特征

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 (宋代)郓州须城县杨村民张诚者,其家自绾至诚,六代同居,凡一百一十七口,内外无闲言,衣裳无常主。旦日,家长坐堂上,率子弟而分职事,无不勤。张氏世为农者,不读书,耕田捕鱼为业,无蓄积,而能人人孝悌,友顺六世,几二百年,百口无一口小异,亦可尚也。

——摘编自王辟之《渑水燕谈录》

材料二 民国时期,家庭小型化后,夫妇与子女成为家庭的中心,随着男女平权的提倡,人格对等的夫妻关系逐步取代等级尊卑的父子、夫妻关系,成为家庭关系的主轴。家庭中长辈权威逐渐旁落,他们更多地受到照顾而非绝对服从,子女们开始自由选择职业、自主婚姻。

1919年江苏吴江县农民离村率是4.88%,山东化县的离村率更高达8.7%。农民到城市后获得新的职业,一些富裕地主进城后转为官商,而贫苦农民大部分成为工矿企业的工人。

——摘编自陈蕴茜《论民国时期城市家庭制度的变迁》

(1)概括材料一中宋代家庭的特点。

(2)根据材料二,指出民国时期的家庭发生哪些变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料二 在郭家庄发掘的160号商代墓葬中,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青钢乐器和生产工具,220件青铜贡器和900多枚铜镬……墓主人可能是地位较高的武将。

——摘编自《新中国考古五十年》

材料三 《吕氏春秋》指出:“公作则迟。有所匿其力也;分地则速,无所迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。这反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活”得到了发展。

(2)根据材料二,从商代墓葬出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?

(3)根据材料三并结合所学知识,说明春秋时期耕作方式有何变化?根据材料三,说明这一变化有何历史作用?

(4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。

参考答案:

1.B

【详解】根据材料“政权和族权乃至神权巧妙地结合”且结合所学可知,分封制制度下,周王根据血缘远近关系和功劳大小,将宗亲和功臣等派地方,授予他们官管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王(中央)对地方政权的控制,这些宗亲和功臣及其后代长住地方,依赖族权乃至神权来统治地方,熟悉与照顾地方情况,B项正确;材料强调”既能保证中央和地方政权的巩固,又能够照顾到各个地方的具体情况”而非宗法制度下的以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度,排除A项;郡县制体制下,没有“政权和族权乃至神权巧妙地结合”这一特点,排除C项;行省制体制下,中央委派的官员是代表中书省处理地方的事务,与题意不符,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料“浙江省海盐县”结合所学知识可知,良渚文化位于长江下游地区,在今浙江杭州附近,C项正确;仰韶文化在黄河流域,排除A项;龙山文化在黄河中下游地区,排除B项;商周文化主要在黄河流域,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】商朝纹饰体现出商人重鬼神的特点,西周纹饰图案和排序是周人重神与重社会秩序的体现,反映的是礼乐制度强化,B项正确;材料没有体现青铜神秘色彩削弱,排除A项;材料没有涉及现实主义风格兴起,排除C项;材料反映现象与地方统治加强无关,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】距今约7000—5000 年,黄河中上游地区进入仰韶文化时期,它的基本特征是彩绘陶器,以粟为主要栽培作物。C项正确;大致同一时期, 黄河下游分布着大汶口文化,长江下游有河姆渡文化。距今约5000 年的新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。排除ABD项。故选C项。

5.B

【详解】结合所学内容可知,图示中的文物是甲骨文,甲骨文制商朝时期形成的我国最早的成熟的文字,所以这个文物有助于我们研究商朝,B项正确;夏朝时期没有出现甲骨文,排除A项;秦朝和汉朝时期不再使用甲骨文,排除CD项。故选B项。

6.B

【详解】结合所学知识可知,在西周早期青铜器何尊内底,铸有记载周成王营建陪都的铭文“宅兹中国”,反映了“中国”一词源远流长,已有近四千年的历史,B项正确;成熟文字产生于商朝而非西周时期,排除A项;材料不足以说明西周时期青铜器发展鼎盛,排除C项;西周时期我国的中央集权体制尚未形成,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】据材料可知,晋文公召集了温之会,召周襄王前来,商量讨伐不顺服之人,这反映了周天子势力衰微,西周分封制度遭到破坏,C项正确;材料反映的是周天子势力衰微,而不是周王天下共主地位稳固,排除A项;材料未涉及“礼乐制的遵守”,而是诸侯会盟,排除B项;晋国是春秋时期的霸主,而不是战国时期,排除D项。故选C项。

8.C

【详解】根据材料并结合所学可知,甲骨卜辞是商朝人刻写的占卜记录,大多是向上天祈祷和祭祀的卜辞,体现了商朝时期带有浓郁的神权色彩,C项正确;甲骨文是成熟的文字,排除A项;“层层分封等级森严”是分封制的特点,这与题意不符,排除B项;商周时期未实现天子权力的高度集中,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】根据材料“1954年在江苏镇江大港镇烟墩山出土。器内底铸铭文12行120余字,记述了周康王册封大为宜侯,并赏赐鬯、瓒、弓、箭、土地、庶人等内容。”可知,宜侯失簋是西周早期青铜器,其文字记录的是周康王册封大为宜侯,并赏赐鬯、瓒、弓、箭、土地、庶人等内容,结合所学知识,这是关于分封制的有关记录,可以用于研究分封制的推行,B项正确;禅让制是原始社会后期采用的制度,排除A项;宜侯失簋可以研究青铜器的铸造,但记述文字的内容并不能反映铸造,排除C项;西周早期宗法分封制比较牢固并未瓦解,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】根据材料及所学可知,西周在地方实行分封制,周天子间接控制地方诸侯国,具有地方分权的特点,B项正确;礼乐制是规范贵族日常生活行为的准则,与材料无关,排除A项;商朝实行的内外服制,排除C项;秦朝实行的中央集权制度,排除D项。故选B项。

11.C

【详解】通过观察表格内容,结合所学知识可知,考古专家将我国数以千计的新石器遗址按照地理分布,梳理为六大板块,反映出中华文明的起源具有多元化的特征,故C项正确;黄河流域是中华文明的中心未将“板块三”“板块四”“板块五”等概括其中,故排除 A项;仅有六大板块的分布和代表,不能说明当时南方与北方文化交流频繁,排除B项;材料虽然提到了中华不同地区的文明,但综合起开看是为了突出中华文明起源多元性,排除D项。故选C项。

12.A

【详解】根据材料“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑”,并结合所学可知,周幽王为博得褒姒一笑,不惜烽火戏诸侯,这从侧面反映出当时诸侯听从周天子的命令,拱卫王室,履行诸侯的义务,进而说明西周尚能维持统治,A项正确;材料说明分封制运行有效,排除B项;西周时尚未形成中央集权,排除C项;“周幽王昏庸腐败”是材料的直接反映,这与题意不符,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】材料“天下有不顺者,黄帝从而征之,平而去之”体现的是黄帝对周边部落的征伐,这一活动为华夏族的形成奠定了基础,A项正确;发展黄帝部落的势力、扩大黄帝部落的活动范围和提高黄帝的个人威望不是最重要的历史作用,排除BCD项。故选A项。

14.C

【详解】根据材料“采用复合范铸造而成的青铜酒器,器壁单薄,纹饰简单,是中国历史上出现最早的青铜容器之一”结合所学知识可知,铜爵是青铜器,属于商周文明,是奴隶制文明的产物,C项正确;铜爵与农耕文明无关,排除A项;材料无法体现酒文化的盛行,排除B项;此时不是原始社会时期,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】通过观察表格数据,结合所学知识可知,我国的石器时代遗址分布广泛,反映出中华文明起源具有多元化特征,D项正确;早期中华文明之间存在着区域性文化交流,排除A项;表格仅涉及石器时代遗址地域分布情况,没有明确各地区间的交流程度,体现不出南北交流活跃,并且受自然条件和生产力水平限制,当时南北方之间不存在非常活跃的经济文化交流,排除B项;表格不足以说明长江流域处于中华文明的中心地位,排除C项。故选D项。

16.(1)特点:大家庭人口多、聚族而居;以农耕为主自给自足;实行家长制;人人孝悌、勤快,家庭和睦、兴旺。

(2)变化:家庭规模小型化;冲击原有的家长制,家庭成员关系趋向平等;封闭的生活模式被打破(聚族而居的状态被打破)。

原因:西方外来思想文化的冲击,近代中国社会变革(辛亥革命、新文化运动、五四运动等)的推动,城市化工业化的发展。

【详解】(1)特点:根据材料“六代同居”可知大家庭人口多、聚族而居;根据材料“家长坐堂上,率子弟而分职事,无不勤”可知宋代家庭实行家长制;根据材料“张氏世为农者,不读书,耕田捕鱼为业”可知宋代家庭以农耕为主自给自足;根据材料“能人人孝悌,友顺六世”可知宋代家庭人人孝悌、勤快,家庭和睦、兴旺。

(2)变化:根据材料二“民国时期,家庭小型化”可知,民国时期,家庭规模小型化;根据材料“夫妇与子女成为家庭的中心,随着男女平权的提倡,家庭中长辈权威逐渐旁落”可知民国时期原有的家长制受到冲击,家庭成员关系趋向平等;根据材料“子女们开始自由选择职业、自主婚姻”可知,民国时期封闭的生活模式被打破。

原因:结合所学知识,民国时期,家庭中家长权威下降,家庭规模越来越小,更多地讲究平等,结合所学知识可知这主要受到西方思想冲击,近代中国社会本身的一些思想解放运动,如新文化运动等,因此不难得出答案,西方外来思想文化的冲击,近代中国社会变革(辛亥革命、新文化运动、五四运动等)的推动,城市化工业化的发展等是民国时期家庭变化的原因。

17.(1)农业:耒耜的使用;粮食的储备。精神生活:制作简单玉器和原始乐器。

(2)历史信息:青铜器品种多,数量大;青铜工艺高超;产生文字。

(3)变化:由集体耕作到产生租佃制。作用:提高生产积极性,促进生产力发展。

(4)演进过程:从原始社会到奴隶社会再发展到封建社会。

【详解】(1)表现:根据材料“耒耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展”及所学知识可得,耒耜的使用;粮食的储备。精神生活:根据材料“内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦”及所学知识可得,制作简单玉器和原始乐器。

(2)历史信息:根据材料“在郭家庄发掘的160号商代墓葬中,出土青铜礼器40件”可得,青铜器品种多,数量大;根据材料“器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青钢乐器和生产工具”可得,青铜工艺高超;产生文字。

(3)变化:根据材料“就是指奴隶在井田上的集体耕作”、“封建制度下的租佃制”可得,由集体耕作到产生租佃制。作用:根据所学知识可得,耕作方式发生变化,由集体耕作到产生租佃制,提高生产积极性,促进生产力发展。

(4)根据所学知识可得,社会形态的变化从原始社会到奴隶社会再发展到封建社会。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.《中华文明史》写道:“这种体制能够把政权和族权乃至神权巧妙地结合起来,既能保证中央和地方政权的巩固,又能够照顾到各个地方的具体情况。”“这种体制”是( )

A.宗法制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

2.2022年10月,浙江省海盐县村民捐献了一批当地出土的史前文物(下图),有石钺、陶豆等。这些文物最有可能属于( )

A.仰韶文化 B.龙山文化 C.良渚文化 D.商周文化

3.商朝青铜器纹饰以幻想的动物形象为主,尤其是代表凶恶野兽的饕餮纹。西周青铜器主流纹饰是龙纹、凤鸟纹,纹饰排列也由商的中轴对称转为序列化。这一变化反映出西周( )

A.青铜神秘色彩削弱 B.礼乐制度强化

C.现实主义风格兴起 D.地方统治加强

4.下图所示是某高一学生制作的学习卡。据此判断,他学习的古人类文化遗存可能是( )

1.年代:距今7000~5000年。 2.地区:黄河中下游地区。 3.生活:彩绘陶器,培植粟

A.龙山文化 B.良渚文化 C.仰韶文化 D.河姆渡文化

5.研习历史文物既是历史学习与研究的重要方法,也是解释和评判史事能力的体现。图文物有助于我们研究的历史时期是( )

A.夏朝 B.商朝 C.秦朝 D.汉朝

6.何尊是西周早期周成王时的青铜器,内底铸铭文记载了周成王在洛邑(今河南洛阳)营建陪都的事迹,以及周成王对贵族“何”的勉励与告诫。铭文中的“宅兹中国”是关于“中国”一词的最早记载。这反映了( )

A.成熟文字产生于西周 B.“中国”一词源远流长

C.西周青铜器发展鼎盛 D.中央集权体制已经形成

7.公元前632年,晋楚城濮之战,晋国大胜,晋文公举行践土(河南郑州西北)之盟,朝觐周王,会盟诸侯。这年冬天,晋文公召集了温之会,召周襄王前来,商量讨伐不顺服之人。这说明( )

A.周王天下共主地位稳固 B.诸侯严格遵守礼乐制

C.西周分封制度遭到破坏 D.晋国已成为战国霸主

8.甲骨文是镌刻或写在龟甲和兽骨上的文字。殷墟出土的甲骨文,其内容绝大多数是王室向上天祈祷或者祭祀的卜辞。这表明,商朝时期( )

A.文字尚未成熟 B.层层分封等级森严

C.带有神权色彩 D.天子权力高度集中

9.宜侯失(cè)簋(guǐ)是西周早期青铜器(图),于1954年在江苏镇江大港镇烟墩山出土。器内底铸铭文12行120余字,记述了周康王册封大为宜侯,并赏赐鬯、瓒、弓、箭、土地、庶人等内容。这一记述有助于研究当时( )

宜侯夨簋

A.禅让制的流程 B.分封制的推行 C.青铜器的铸造 D.宗法制的瓦解

10.《中国历史通论》中说:“(中国政制)达臻‘文明’—途,实因归功于西周的创制……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下有地方分权体制……”文中“地方分权”体现的是( )

A.礼乐制 B.分封制

C.内外服制度 D.中央集权制

11.中国考古学家苏秉琦先生认为我国数以千计的新石器遗址可以分为以下六大板块。

板块一 陕豫晋邻近地区,以仰韶文化为代表。

板块二 山东及邻省一部分地区,以大汶口文化为代表。

板块三 湖北及邻近地区,以巴蜀文化和楚文化为代表。

板块四 长江下游地区,以河姆渡文化为代表。

板块五 以都阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区。

板块六 以长城地带为重心的北方地区,以红山文化和富河文化为代表。

上表可以说明( )A.黄河流域是中华文明的中心 B.当时的南北方文化交流频繁

C.中华文明的起源具有多元性 D.早期中华文明各自独立发展

12.《史记》记载:“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。”材料从侧面反映出当时( )

A.西周尚能维持统治 B.分封制趋于崩溃

C.中央集权统治强化 D.周幽王昏庸腐败

13.据《史书》记载:“天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之。”这一举措最重要的历史作用在于( )

A.为华夏族的形成奠定了基础 B.发展了黄帝部落的势力

C.扩大了黄帝部落的活动范围 D.提高了黄帝的个人威望

14.下图中的铜爵现藏于中国国家博物馆,是采用复合范铸造而成的青铜酒器,器壁单薄,纹饰简单,是中国历史上出现最早的青铜容器之一。该铜爵可用于说明我国( )

图:二里头文化铜爵

A.农耕文明博大精深 B.殷商时期酒文化盛行

C.奴隶制文明的发展 D.原始社会私有制产生

15.2021年10月,中国考古学会公布了“百年百大考古发现”,表1为入选该名单的38项石器时代遗址地域分布情况。

“百年百大考古发现”石器时代遗址地域分布表

区域 东北 华北 西北 华东 华中 华南 西南

遗址数 3 6 7 9 9 2 2

依据上表,可以推知( )A.早期中华文明各自独立发展 B.南方与北方经济文化交流活跃

C.长江流域是中华文明的中心 D.中华文明起源具有多元化特征

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 (宋代)郓州须城县杨村民张诚者,其家自绾至诚,六代同居,凡一百一十七口,内外无闲言,衣裳无常主。旦日,家长坐堂上,率子弟而分职事,无不勤。张氏世为农者,不读书,耕田捕鱼为业,无蓄积,而能人人孝悌,友顺六世,几二百年,百口无一口小异,亦可尚也。

——摘编自王辟之《渑水燕谈录》

材料二 民国时期,家庭小型化后,夫妇与子女成为家庭的中心,随着男女平权的提倡,人格对等的夫妻关系逐步取代等级尊卑的父子、夫妻关系,成为家庭关系的主轴。家庭中长辈权威逐渐旁落,他们更多地受到照顾而非绝对服从,子女们开始自由选择职业、自主婚姻。

1919年江苏吴江县农民离村率是4.88%,山东化县的离村率更高达8.7%。农民到城市后获得新的职业,一些富裕地主进城后转为官商,而贫苦农民大部分成为工矿企业的工人。

——摘编自陈蕴茜《论民国时期城市家庭制度的变迁》

(1)概括材料一中宋代家庭的特点。

(2)根据材料二,指出民国时期的家庭发生哪些变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料二 在郭家庄发掘的160号商代墓葬中,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青钢乐器和生产工具,220件青铜贡器和900多枚铜镬……墓主人可能是地位较高的武将。

——摘编自《新中国考古五十年》

材料三 《吕氏春秋》指出:“公作则迟。有所匿其力也;分地则速,无所迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。这反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活”得到了发展。

(2)根据材料二,从商代墓葬出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?

(3)根据材料三并结合所学知识,说明春秋时期耕作方式有何变化?根据材料三,说明这一变化有何历史作用?

(4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。

参考答案:

1.B

【详解】根据材料“政权和族权乃至神权巧妙地结合”且结合所学可知,分封制制度下,周王根据血缘远近关系和功劳大小,将宗亲和功臣等派地方,授予他们官管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王(中央)对地方政权的控制,这些宗亲和功臣及其后代长住地方,依赖族权乃至神权来统治地方,熟悉与照顾地方情况,B项正确;材料强调”既能保证中央和地方政权的巩固,又能够照顾到各个地方的具体情况”而非宗法制度下的以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度,排除A项;郡县制体制下,没有“政权和族权乃至神权巧妙地结合”这一特点,排除C项;行省制体制下,中央委派的官员是代表中书省处理地方的事务,与题意不符,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料“浙江省海盐县”结合所学知识可知,良渚文化位于长江下游地区,在今浙江杭州附近,C项正确;仰韶文化在黄河流域,排除A项;龙山文化在黄河中下游地区,排除B项;商周文化主要在黄河流域,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】商朝纹饰体现出商人重鬼神的特点,西周纹饰图案和排序是周人重神与重社会秩序的体现,反映的是礼乐制度强化,B项正确;材料没有体现青铜神秘色彩削弱,排除A项;材料没有涉及现实主义风格兴起,排除C项;材料反映现象与地方统治加强无关,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】距今约7000—5000 年,黄河中上游地区进入仰韶文化时期,它的基本特征是彩绘陶器,以粟为主要栽培作物。C项正确;大致同一时期, 黄河下游分布着大汶口文化,长江下游有河姆渡文化。距今约5000 年的新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。排除ABD项。故选C项。

5.B

【详解】结合所学内容可知,图示中的文物是甲骨文,甲骨文制商朝时期形成的我国最早的成熟的文字,所以这个文物有助于我们研究商朝,B项正确;夏朝时期没有出现甲骨文,排除A项;秦朝和汉朝时期不再使用甲骨文,排除CD项。故选B项。

6.B

【详解】结合所学知识可知,在西周早期青铜器何尊内底,铸有记载周成王营建陪都的铭文“宅兹中国”,反映了“中国”一词源远流长,已有近四千年的历史,B项正确;成熟文字产生于商朝而非西周时期,排除A项;材料不足以说明西周时期青铜器发展鼎盛,排除C项;西周时期我国的中央集权体制尚未形成,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】据材料可知,晋文公召集了温之会,召周襄王前来,商量讨伐不顺服之人,这反映了周天子势力衰微,西周分封制度遭到破坏,C项正确;材料反映的是周天子势力衰微,而不是周王天下共主地位稳固,排除A项;材料未涉及“礼乐制的遵守”,而是诸侯会盟,排除B项;晋国是春秋时期的霸主,而不是战国时期,排除D项。故选C项。

8.C

【详解】根据材料并结合所学可知,甲骨卜辞是商朝人刻写的占卜记录,大多是向上天祈祷和祭祀的卜辞,体现了商朝时期带有浓郁的神权色彩,C项正确;甲骨文是成熟的文字,排除A项;“层层分封等级森严”是分封制的特点,这与题意不符,排除B项;商周时期未实现天子权力的高度集中,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】根据材料“1954年在江苏镇江大港镇烟墩山出土。器内底铸铭文12行120余字,记述了周康王册封大为宜侯,并赏赐鬯、瓒、弓、箭、土地、庶人等内容。”可知,宜侯失簋是西周早期青铜器,其文字记录的是周康王册封大为宜侯,并赏赐鬯、瓒、弓、箭、土地、庶人等内容,结合所学知识,这是关于分封制的有关记录,可以用于研究分封制的推行,B项正确;禅让制是原始社会后期采用的制度,排除A项;宜侯失簋可以研究青铜器的铸造,但记述文字的内容并不能反映铸造,排除C项;西周早期宗法分封制比较牢固并未瓦解,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】根据材料及所学可知,西周在地方实行分封制,周天子间接控制地方诸侯国,具有地方分权的特点,B项正确;礼乐制是规范贵族日常生活行为的准则,与材料无关,排除A项;商朝实行的内外服制,排除C项;秦朝实行的中央集权制度,排除D项。故选B项。

11.C

【详解】通过观察表格内容,结合所学知识可知,考古专家将我国数以千计的新石器遗址按照地理分布,梳理为六大板块,反映出中华文明的起源具有多元化的特征,故C项正确;黄河流域是中华文明的中心未将“板块三”“板块四”“板块五”等概括其中,故排除 A项;仅有六大板块的分布和代表,不能说明当时南方与北方文化交流频繁,排除B项;材料虽然提到了中华不同地区的文明,但综合起开看是为了突出中华文明起源多元性,排除D项。故选C项。

12.A

【详解】根据材料“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑”,并结合所学可知,周幽王为博得褒姒一笑,不惜烽火戏诸侯,这从侧面反映出当时诸侯听从周天子的命令,拱卫王室,履行诸侯的义务,进而说明西周尚能维持统治,A项正确;材料说明分封制运行有效,排除B项;西周时尚未形成中央集权,排除C项;“周幽王昏庸腐败”是材料的直接反映,这与题意不符,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】材料“天下有不顺者,黄帝从而征之,平而去之”体现的是黄帝对周边部落的征伐,这一活动为华夏族的形成奠定了基础,A项正确;发展黄帝部落的势力、扩大黄帝部落的活动范围和提高黄帝的个人威望不是最重要的历史作用,排除BCD项。故选A项。

14.C

【详解】根据材料“采用复合范铸造而成的青铜酒器,器壁单薄,纹饰简单,是中国历史上出现最早的青铜容器之一”结合所学知识可知,铜爵是青铜器,属于商周文明,是奴隶制文明的产物,C项正确;铜爵与农耕文明无关,排除A项;材料无法体现酒文化的盛行,排除B项;此时不是原始社会时期,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】通过观察表格数据,结合所学知识可知,我国的石器时代遗址分布广泛,反映出中华文明起源具有多元化特征,D项正确;早期中华文明之间存在着区域性文化交流,排除A项;表格仅涉及石器时代遗址地域分布情况,没有明确各地区间的交流程度,体现不出南北交流活跃,并且受自然条件和生产力水平限制,当时南北方之间不存在非常活跃的经济文化交流,排除B项;表格不足以说明长江流域处于中华文明的中心地位,排除C项。故选D项。

16.(1)特点:大家庭人口多、聚族而居;以农耕为主自给自足;实行家长制;人人孝悌、勤快,家庭和睦、兴旺。

(2)变化:家庭规模小型化;冲击原有的家长制,家庭成员关系趋向平等;封闭的生活模式被打破(聚族而居的状态被打破)。

原因:西方外来思想文化的冲击,近代中国社会变革(辛亥革命、新文化运动、五四运动等)的推动,城市化工业化的发展。

【详解】(1)特点:根据材料“六代同居”可知大家庭人口多、聚族而居;根据材料“家长坐堂上,率子弟而分职事,无不勤”可知宋代家庭实行家长制;根据材料“张氏世为农者,不读书,耕田捕鱼为业”可知宋代家庭以农耕为主自给自足;根据材料“能人人孝悌,友顺六世”可知宋代家庭人人孝悌、勤快,家庭和睦、兴旺。

(2)变化:根据材料二“民国时期,家庭小型化”可知,民国时期,家庭规模小型化;根据材料“夫妇与子女成为家庭的中心,随着男女平权的提倡,家庭中长辈权威逐渐旁落”可知民国时期原有的家长制受到冲击,家庭成员关系趋向平等;根据材料“子女们开始自由选择职业、自主婚姻”可知,民国时期封闭的生活模式被打破。

原因:结合所学知识,民国时期,家庭中家长权威下降,家庭规模越来越小,更多地讲究平等,结合所学知识可知这主要受到西方思想冲击,近代中国社会本身的一些思想解放运动,如新文化运动等,因此不难得出答案,西方外来思想文化的冲击,近代中国社会变革(辛亥革命、新文化运动、五四运动等)的推动,城市化工业化的发展等是民国时期家庭变化的原因。

17.(1)农业:耒耜的使用;粮食的储备。精神生活:制作简单玉器和原始乐器。

(2)历史信息:青铜器品种多,数量大;青铜工艺高超;产生文字。

(3)变化:由集体耕作到产生租佃制。作用:提高生产积极性,促进生产力发展。

(4)演进过程:从原始社会到奴隶社会再发展到封建社会。

【详解】(1)表现:根据材料“耒耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展”及所学知识可得,耒耜的使用;粮食的储备。精神生活:根据材料“内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦”及所学知识可得,制作简单玉器和原始乐器。

(2)历史信息:根据材料“在郭家庄发掘的160号商代墓葬中,出土青铜礼器40件”可得,青铜器品种多,数量大;根据材料“器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青钢乐器和生产工具”可得,青铜工艺高超;产生文字。

(3)变化:根据材料“就是指奴隶在井田上的集体耕作”、“封建制度下的租佃制”可得,由集体耕作到产生租佃制。作用:根据所学知识可得,耕作方式发生变化,由集体耕作到产生租佃制,提高生产积极性,促进生产力发展。

(4)根据所学知识可得,社会形态的变化从原始社会到奴隶社会再发展到封建社会。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进