5.1 阿Q正传(节选)课件(共31张PPT)-2022-2023学年 统编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.1 阿Q正传(节选)课件(共31张PPT)-2022-2023学年 统编版选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-11 16:59:32 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

凭精神胜利法,阿Q治好了自己的精神内耗

北大校徽的设计者是谁?

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),曾用名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

1893年(光绪十九年),祖父周福清因为科举舞弊案而回来被革职下狱,鲁迅兄弟则被安插到离城有三十多里的皇甫庄大舅父的家中避难。周福清被判“斩监候”入狱8年,因此周家每年必须花费大笔资金,使周福清得以活命,因此事家道开始衰落,随后迁入婆家一带的农村等地,鲁迅两部小说集《呐喊》、《彷徨》和散文集《病故》中可以反映出家庭的变故对鲁迅产生了深刻的影响。

1892年,11岁就读于绍兴寿镜吾开设的私塾三味书屋。

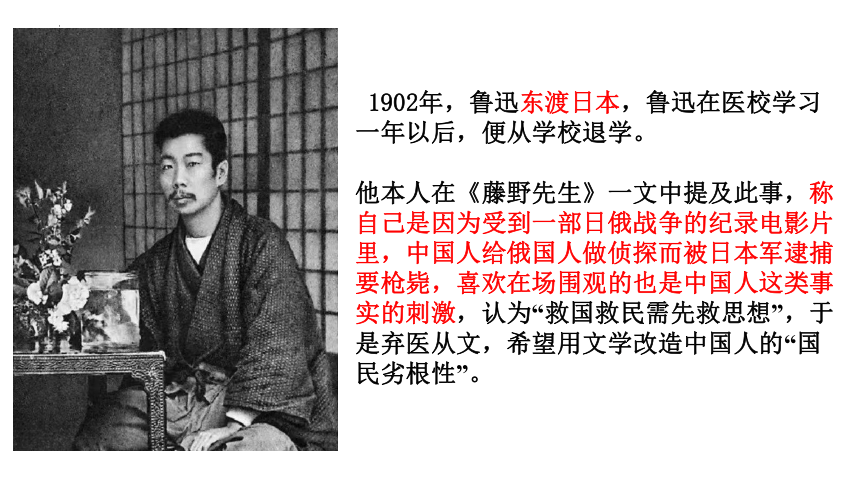

1902年,鲁迅东渡日本,鲁迅在医校学习一年以后,便从学校退学。

他本人在《藤野先生》一文中提及此事,称自己是因为受到一部日俄战争的纪录电影片里,中国人给俄国人做侦探而被日本军逮捕要枪毙,喜欢在场围观的也是中国人这类事实的刺激,认为“救国救民需先救思想”,于是弃医从文,希望用文学改造中国人的“国民劣根性”。

于是鲁迅决定弃医从文。

1909年,28岁的鲁迅从日本回到中国,担任浙江两级师范学堂(今杭州高级中学)生理学化学教员、绍兴中学堂教员兼监学、绍兴师范学校(今绍兴文理学院)校长等职务。1911年写出第一篇小说《怀旧》(文言文写作)。

1936年10月19日清晨五点二十五分鲁迅在上海因肺结核病去世,年55岁。他的死讯引起全中国的注意,在上海上万民众自发为他一个文艺界人士举行前所未有的隆重的葬礼,民众代表在其灵柩上覆盖写有“民族魂”的白旗,轰动一时。

脱不下长衫的《孔乙己》

人血馒头治病百《药》

“润土哥,我们去刺猹吧”《故乡》

时代背景

1840年鸦片战争之后的中国历史,是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史,封建统治阶级在这种特殊的历史下形成一种变态的心理,一方面对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相;另一方面对自己统治下的臣民又摆出主子的架子,进行疯狂的镇压,凶狠地盘剥。

统治者的“精神胜利法”和对人民进行的封建麻醉教育,正是造成劳动人民不觉醒的精神状态的麻醉剂。

这种麻醉剂只能使劳动人民忘却压迫和屈辱,无反抗,无斗志,永远处在被压迫、被剥削、受毒害的状态中,成为封建统治者的奴才和顺民。

阿Q 没有固定的职业,没有名字。

用着的时候别人会想起他,用不着的时候,几乎不会有人注意到他的存在。处于底层阶层的没有地位的小人物。

生计问题也得不到满足。尽管勤快能干,吃食问题也得根据是否有地方做工,农闲等时候其则没有生存下去的物质支持。

人物原型

两个原始模型:

一个叫谢阿桂,他住在绍必新台东面的戴家台门里

还有一个是谢阿桂的弟弟叫阿有。

在鲁迅住过的旧台门里,确有阿桂其人,虽说他以打短工为生,实在还是游手好闲,有时靠做掮客或小偷弄点钱。

复述课文,理清内容要点。

第一章,序——介绍阿Q的身份、地位。

(阿Q的“四无”——无名目、无姓、无名、无籍贯。)

第二章,优胜记略——追述往事,刻画阿Q的精神胜利法。

(阿Q的4个生活片断——

自吹“我的儿子会阔得多啦”,

讥笑未庄人“不见世面”,

癞疮疤的故事,

押牌宝的故事)

第三章,续优胜记略——继续写阿Q的精神胜利法。

(所记生活片断的主要内容——阿Q败于王胡,挨“哭丧棒”,调戏小尼姑——归纳阿Q精神胜利法构成的另一层面:畏强凌弱,奴性十足。)

第四章,恋爱的悲剧——写阿Q拙劣的求爱经过和遭到的可悲结果,继续表现阿Q的地位和处境。

第五章,生计问题——写阿Q走投无路,揭示麻木的国民吃人的本相,再写阿Q的畏强凌弱。

(讲述“龙虎斗”和“偷萝卜”两个情节。)

第六章,从中兴到末路——写阿Q由走投无路到短暂的中兴,再被赵太爷逼到走投无路的地步。

(前半部分着重揭示国民趋炎附势的本性,后半部分重点突出世态的炎凉,人们的愚昧无知。)

第七章,革命——写辛亥革命到来时各阶层对革命的态度,突出阿Q的革命要求。

(未庄风传革命——阿Q宣布革命——梦中幻想革命——地主投机革命。)

第八章,不准革命——写辛亥革命引起的未庄的变化,进一步刻画阿Q的性格。

(未庄没有革命——洋先生不准革命——革命幻想破灭。)

第九章,大团圆——写阿Q被当作替死鬼被捕、被审和被处决。

(这一章思想开掘深刻,讽刺入木三分,是作者精心打造的“大团圆”,也是编辑们着意设计“旁批”的一章。)

阿Q人物形象:一个浑浑噩噩活过的人

①质朴愚昧又圆滑无赖 ②率真任性又正统卫道

③自尊自大又自轻自贱 ④争强好胜又忍辱屈从

⑤狭隘保守又盲目趋时 ⑥排斥异端又向往革命

⑦憎恶权势又趋炎附势 ⑧蛮横霸道又懦弱卑怯

⑨敏感禁忌又麻木健忘 ⑩不满现状又安于现状

阿Q人物形象:一个浑浑噩噩活过的人

阿Q是农村的雇农,靠出卖劳动力维持生活,经济上一无所有,政治上深受压迫,思想上麻木不仁,特别是在失败、屈辱面前不敢正视现实,不敢承认自己失败,而是用虚假的胜利在精神上自我安慰,自我麻醉。

他是受剥削受压迫、愚昧落后民众的代表,他的“精神胜利法”是整个国民的劣根性的集大成。

阿Q是个受压迫者,有革命的潜在的要求,表现在辛亥革命高潮到来的时候,他比较快地振奋起来,高喊“造反了,造反了”。

但是阿Q的革命脱离不了他的愚昧,他的革命纲领就是拿点东西,“我要什么就是什么”。还有,阿Q敌我不分,成功后,要杀赵太爷,但小D也要杀掉,这一切非常真实地表现了自发的农民斗争的某些特点。

如何看待阿Q的革命

阿Q的精神胜利法是他长期受封建阶级的剥削、压迫,被剥夺了人生正常权力的结果,也是封建统治阶级在外族侵略,特别是近百年来帝国主义入侵中国产生的失败主义的思想影响的结果。他生活在被侮辱被损害的环境中,心犹未甘又无力反抗,只好以妥协求生存,以自欺欺人的思想方法达到精神上的自我满足。

如何看待阿Q的精神胜利法

分析赵老太爷、假洋鬼子、王胡、小D、吴妈形象。

赵老太爷:

封建地主阶级的代表人物。“狮子的凶心,兔子的怯弱,狐狸的狡猾”,顽固、守旧、凶狠、狡诈、投机、贪婪是其性格本质,是破坏和镇压革命的凶恶敌人。

分析赵老太爷、假洋鬼子、王胡、小D、吴妈形象。

假洋鬼子:

是封建主义和资本主义的混血儿,他善于投机钻营,伪装自吹,与钱秀才互相勾结,投机革命,不准阿Q革命,是钻到革命内部的蛀虫,是杀害阿Q反映的元凶,从他身上集中反映了辛亥革命的妥协性和不彻底性。

分析赵老太爷、假洋鬼子、王胡、小D、吴妈形象。

王原、小D、吴妈等:

应该说他们和阿Q一样,同处于社会的最下层,同是奴才,被剥削者,但是他们奴才的命运似乎非常满意。不仅不同情自己的同类,相反还自觉的充当赵太爷的帮闲。在他们身上,都集中体现出由于长期身受封建专制的奴役而成的那种愚昧麻木逆来顺受、而缺乏同情心的典型性格。这也就是鲁迅经过长期研究所得出的国民的劣根性所在。

①言行神态心理的描写。文中多为白描手法,用最经济、最简略的笔墨,写出事物人物的特征,将描写对象生动、形象地展现在读者面前;

②对比手法,如对阿Q称呼的改变;

③讽刺手法,如赵太爷对举人箱子的处理:怯怯地叫“老Q”。赵秀才到静修庵“革命”顺手牵羊拿走了宣德炉;盘辫子的描写;买“柿油党的顶子”等。

作者塑造人物形象时,采用了哪些方法

喜剧的外套,悲剧的内核,即用一个喜剧的外套,包装一个悲剧的故事,是含笑的悲叹。

“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的东西撕破给人看”。小说将悲剧和喜剧因素相互交织、融合,构成这篇小说最大的艺术特色,收到强烈的讽刺效果。 作品中运用了辛辣的讽刺手法,但对不同的对象,作者的态度不同。对阿Q,鲁迅先生是抱着“哀其不幸,怒其不争”的态度,希望改造他的愚昧。而对赵太爷之流,则是要揭露他们反革命的本质,因而进行无情的鞭挞。

理解小说笑中含泪的艺术特色。

阿Q死了,这个世界上还有阿Q吗?

“阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不绝”。

凭精神胜利法,阿Q治好了自己的精神内耗

北大校徽的设计者是谁?

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),曾用名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

1893年(光绪十九年),祖父周福清因为科举舞弊案而回来被革职下狱,鲁迅兄弟则被安插到离城有三十多里的皇甫庄大舅父的家中避难。周福清被判“斩监候”入狱8年,因此周家每年必须花费大笔资金,使周福清得以活命,因此事家道开始衰落,随后迁入婆家一带的农村等地,鲁迅两部小说集《呐喊》、《彷徨》和散文集《病故》中可以反映出家庭的变故对鲁迅产生了深刻的影响。

1892年,11岁就读于绍兴寿镜吾开设的私塾三味书屋。

1902年,鲁迅东渡日本,鲁迅在医校学习一年以后,便从学校退学。

他本人在《藤野先生》一文中提及此事,称自己是因为受到一部日俄战争的纪录电影片里,中国人给俄国人做侦探而被日本军逮捕要枪毙,喜欢在场围观的也是中国人这类事实的刺激,认为“救国救民需先救思想”,于是弃医从文,希望用文学改造中国人的“国民劣根性”。

于是鲁迅决定弃医从文。

1909年,28岁的鲁迅从日本回到中国,担任浙江两级师范学堂(今杭州高级中学)生理学化学教员、绍兴中学堂教员兼监学、绍兴师范学校(今绍兴文理学院)校长等职务。1911年写出第一篇小说《怀旧》(文言文写作)。

1936年10月19日清晨五点二十五分鲁迅在上海因肺结核病去世,年55岁。他的死讯引起全中国的注意,在上海上万民众自发为他一个文艺界人士举行前所未有的隆重的葬礼,民众代表在其灵柩上覆盖写有“民族魂”的白旗,轰动一时。

脱不下长衫的《孔乙己》

人血馒头治病百《药》

“润土哥,我们去刺猹吧”《故乡》

时代背景

1840年鸦片战争之后的中国历史,是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史,封建统治阶级在这种特殊的历史下形成一种变态的心理,一方面对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相;另一方面对自己统治下的臣民又摆出主子的架子,进行疯狂的镇压,凶狠地盘剥。

统治者的“精神胜利法”和对人民进行的封建麻醉教育,正是造成劳动人民不觉醒的精神状态的麻醉剂。

这种麻醉剂只能使劳动人民忘却压迫和屈辱,无反抗,无斗志,永远处在被压迫、被剥削、受毒害的状态中,成为封建统治者的奴才和顺民。

阿Q 没有固定的职业,没有名字。

用着的时候别人会想起他,用不着的时候,几乎不会有人注意到他的存在。处于底层阶层的没有地位的小人物。

生计问题也得不到满足。尽管勤快能干,吃食问题也得根据是否有地方做工,农闲等时候其则没有生存下去的物质支持。

人物原型

两个原始模型:

一个叫谢阿桂,他住在绍必新台东面的戴家台门里

还有一个是谢阿桂的弟弟叫阿有。

在鲁迅住过的旧台门里,确有阿桂其人,虽说他以打短工为生,实在还是游手好闲,有时靠做掮客或小偷弄点钱。

复述课文,理清内容要点。

第一章,序——介绍阿Q的身份、地位。

(阿Q的“四无”——无名目、无姓、无名、无籍贯。)

第二章,优胜记略——追述往事,刻画阿Q的精神胜利法。

(阿Q的4个生活片断——

自吹“我的儿子会阔得多啦”,

讥笑未庄人“不见世面”,

癞疮疤的故事,

押牌宝的故事)

第三章,续优胜记略——继续写阿Q的精神胜利法。

(所记生活片断的主要内容——阿Q败于王胡,挨“哭丧棒”,调戏小尼姑——归纳阿Q精神胜利法构成的另一层面:畏强凌弱,奴性十足。)

第四章,恋爱的悲剧——写阿Q拙劣的求爱经过和遭到的可悲结果,继续表现阿Q的地位和处境。

第五章,生计问题——写阿Q走投无路,揭示麻木的国民吃人的本相,再写阿Q的畏强凌弱。

(讲述“龙虎斗”和“偷萝卜”两个情节。)

第六章,从中兴到末路——写阿Q由走投无路到短暂的中兴,再被赵太爷逼到走投无路的地步。

(前半部分着重揭示国民趋炎附势的本性,后半部分重点突出世态的炎凉,人们的愚昧无知。)

第七章,革命——写辛亥革命到来时各阶层对革命的态度,突出阿Q的革命要求。

(未庄风传革命——阿Q宣布革命——梦中幻想革命——地主投机革命。)

第八章,不准革命——写辛亥革命引起的未庄的变化,进一步刻画阿Q的性格。

(未庄没有革命——洋先生不准革命——革命幻想破灭。)

第九章,大团圆——写阿Q被当作替死鬼被捕、被审和被处决。

(这一章思想开掘深刻,讽刺入木三分,是作者精心打造的“大团圆”,也是编辑们着意设计“旁批”的一章。)

阿Q人物形象:一个浑浑噩噩活过的人

①质朴愚昧又圆滑无赖 ②率真任性又正统卫道

③自尊自大又自轻自贱 ④争强好胜又忍辱屈从

⑤狭隘保守又盲目趋时 ⑥排斥异端又向往革命

⑦憎恶权势又趋炎附势 ⑧蛮横霸道又懦弱卑怯

⑨敏感禁忌又麻木健忘 ⑩不满现状又安于现状

阿Q人物形象:一个浑浑噩噩活过的人

阿Q是农村的雇农,靠出卖劳动力维持生活,经济上一无所有,政治上深受压迫,思想上麻木不仁,特别是在失败、屈辱面前不敢正视现实,不敢承认自己失败,而是用虚假的胜利在精神上自我安慰,自我麻醉。

他是受剥削受压迫、愚昧落后民众的代表,他的“精神胜利法”是整个国民的劣根性的集大成。

阿Q是个受压迫者,有革命的潜在的要求,表现在辛亥革命高潮到来的时候,他比较快地振奋起来,高喊“造反了,造反了”。

但是阿Q的革命脱离不了他的愚昧,他的革命纲领就是拿点东西,“我要什么就是什么”。还有,阿Q敌我不分,成功后,要杀赵太爷,但小D也要杀掉,这一切非常真实地表现了自发的农民斗争的某些特点。

如何看待阿Q的革命

阿Q的精神胜利法是他长期受封建阶级的剥削、压迫,被剥夺了人生正常权力的结果,也是封建统治阶级在外族侵略,特别是近百年来帝国主义入侵中国产生的失败主义的思想影响的结果。他生活在被侮辱被损害的环境中,心犹未甘又无力反抗,只好以妥协求生存,以自欺欺人的思想方法达到精神上的自我满足。

如何看待阿Q的精神胜利法

分析赵老太爷、假洋鬼子、王胡、小D、吴妈形象。

赵老太爷:

封建地主阶级的代表人物。“狮子的凶心,兔子的怯弱,狐狸的狡猾”,顽固、守旧、凶狠、狡诈、投机、贪婪是其性格本质,是破坏和镇压革命的凶恶敌人。

分析赵老太爷、假洋鬼子、王胡、小D、吴妈形象。

假洋鬼子:

是封建主义和资本主义的混血儿,他善于投机钻营,伪装自吹,与钱秀才互相勾结,投机革命,不准阿Q革命,是钻到革命内部的蛀虫,是杀害阿Q反映的元凶,从他身上集中反映了辛亥革命的妥协性和不彻底性。

分析赵老太爷、假洋鬼子、王胡、小D、吴妈形象。

王原、小D、吴妈等:

应该说他们和阿Q一样,同处于社会的最下层,同是奴才,被剥削者,但是他们奴才的命运似乎非常满意。不仅不同情自己的同类,相反还自觉的充当赵太爷的帮闲。在他们身上,都集中体现出由于长期身受封建专制的奴役而成的那种愚昧麻木逆来顺受、而缺乏同情心的典型性格。这也就是鲁迅经过长期研究所得出的国民的劣根性所在。

①言行神态心理的描写。文中多为白描手法,用最经济、最简略的笔墨,写出事物人物的特征,将描写对象生动、形象地展现在读者面前;

②对比手法,如对阿Q称呼的改变;

③讽刺手法,如赵太爷对举人箱子的处理:怯怯地叫“老Q”。赵秀才到静修庵“革命”顺手牵羊拿走了宣德炉;盘辫子的描写;买“柿油党的顶子”等。

作者塑造人物形象时,采用了哪些方法

喜剧的外套,悲剧的内核,即用一个喜剧的外套,包装一个悲剧的故事,是含笑的悲叹。

“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的东西撕破给人看”。小说将悲剧和喜剧因素相互交织、融合,构成这篇小说最大的艺术特色,收到强烈的讽刺效果。 作品中运用了辛辣的讽刺手法,但对不同的对象,作者的态度不同。对阿Q,鲁迅先生是抱着“哀其不幸,怒其不争”的态度,希望改造他的愚昧。而对赵太爷之流,则是要揭露他们反革命的本质,因而进行无情的鞭挞。

理解小说笑中含泪的艺术特色。

阿Q死了,这个世界上还有阿Q吗?

“阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不绝”。